10 兰亭集序 归去来兮辞并序--2025高中语文选择性必修下册教学课件(共113张PPT)

文档属性

| 名称 | 10 兰亭集序 归去来兮辞并序--2025高中语文选择性必修下册教学课件(共113张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.3MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-06-23 15:27:28 | ||

图片预览

文档简介

(共113张PPT)

第三单元

10 兰亭集序 归去来兮辞并序

单篇文本研读课

复合文本比较鉴赏课

目录索引

学习目标 1.掌握文中的重要实词、虚词和特殊句式等文言基础知识。

2.鉴赏文章叙记结合、寓情于景的表达技巧,体会行文的巧妙。

3.赏析兰亭之境与田园之境,体悟作者在山水田园中寄托的复杂情感,探究作者对生命的思考。

单篇文本研读课

兰亭集序

学习活动一 知人论世 梳理积累

作者简介

书家至圣——王羲之 简介 王羲之(303—361,一说321—379),字逸少,祖籍琅玡临沂(今属

山东),后迁居会稽山阴(今浙江绍兴)。初为秘书郎,后被征西

将军庾亮引为参军,累迁长史。后拜宁远将军、江州刺史。

复授护军将军,迁右军将军、会稽内史。世称王右军。他是东晋著名的书法家。其书法兼善隶、草、楷、行各体,精研体势,心摹手追,广采众长,备精诸体,冶于一炉,摆脱了汉魏笔风,自成一家,影响深远。其笔势“飘若浮云,矫若惊龙”,有“书圣”之称。《兰亭集序》为历代书法家所敬仰,被誉为“天下第一行书”。他的散文也疏朗简净,韵味悠长。

作品 《王右军集》《兰亭集序》等。

评价 心慕手追,此人而已。其余区区之类,何足论哉!——唐太宗

作品背景

畅游山水,饮酒赋诗——《兰亭集序》

东晋时期,受政治和玄学的影响,士人们不关心现实,他们寄情山水,谈玄论道,放浪形骸。

东晋穆帝永和九年(353)三月三日是传统的“修禊日”(古人于农历三月上旬巳日,在溪水边洗濯,以祈福消灾。后来发展为暮春之初在水边宴饮嬉游,祈福消灾的意义反而退居其次)。王羲之和当时许多名士聚于兰亭,举行“修禊”活动。这次兰亭聚会名流云集,规模宏大,与会者四十余人。聚会的目的主要是欣赏山水,饮酒赋诗。为了增加趣味,他们沿溪流而坐,采取流觞赋诗的方法,流觞所至,即席赋诗,共成诗37首,编为《兰亭集》。王羲之当场写成了著名的《兰亭集序》。

名家点评

1.此文,一意反复生死之事甚疾。现前好景可念,更不许顺口说有妙理妙语,真古今第一情种也。——金圣叹

2.雅人深致,玩其抑扬之趣。——李兆洛

3.非止序禊事也,序诗意也。修短死生,皆一时诗意所感,故其言如此。笔情绝俗,高出选体。——浦起龙

文化常识

序

序,文体名,是对书籍和文章举其纲要、论其大旨的一种文字,相当于引言。列于卷首的叫“序”,附于卷末的叫“跋”。其作用在于推荐介绍某人著作或某一材料,说明写作过程、写作目的、主要内容;或说明与本书内容有关的一些事情,帮助读者更好地去阅读和理解此书。如《兰亭集序》就是王羲之为诗集《兰亭集》写的序言。

分类:按用途可分为书序、诗序、文序;按作者可分为自序和他序;按位置分为前序、后跋;另外,还有一种特殊性质的序为“赠序”。

人物故事

袒腹东床

晋代的大士族郗鉴欲与王氏家族联姻,就派了门生到王家去择婿。王导让来人到东厢逐一观察他的子侄。 门生回去后对郗鉴回报说:“王氏的诸少年都不错。他们听说来人是郗家派来选女婿的,都一个个神态矜持。只有

一个人在东床上袒腹而卧,好像不知道有这回事一样。”郗鉴听了,说:“这就是我要找的佳婿。”后来一打听,知道袒腹而卧的人是王羲之,就把女儿嫁给了他。因为这个典故,后来人们就把“东床”作为女婿的美称。

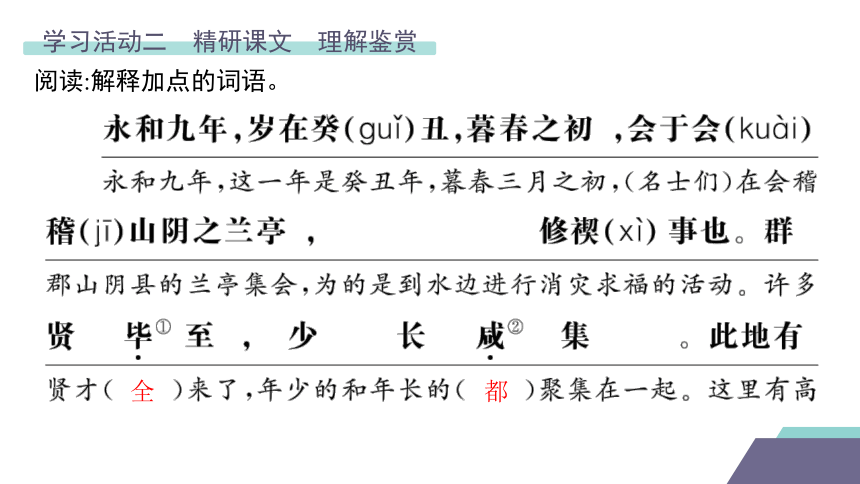

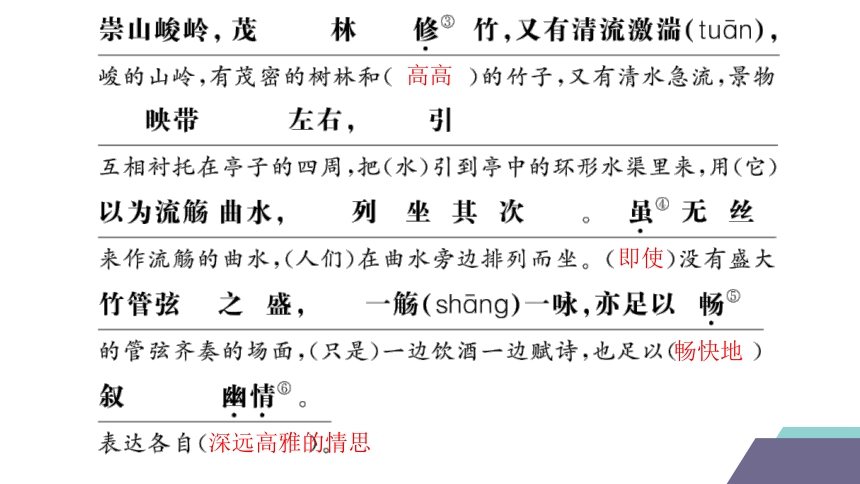

学习活动二 精研课文 理解鉴赏

阅读:解释加点的词语。

全

都

高高

即使

畅快地

深远高雅的情思

和风

繁多

开畅

实在

互相交往

取

动

一时

变化

从前

尚且

引起

原因

悲伤

明白

虚妄

看待

情趣

思考:回答相应的问题。

1.第1段写了什么内容

第1段记叙了集会的时间、地点、事由、人物,由“此地有崇山峻岭”引出四周环境及场面的铺叙。

2.补写出下列句子的空缺部分。

(1)金秋十月,天高云淡,今天大家齐聚一堂,真可谓“ , ”。请允许我代表全体在校同学,对各位嘉宾的到来表示热烈欢迎!

(2)《兰亭集序》中交代集会地点的句子是“ ”,表明集会地点周围有高峻的山峰的句子是“ ”。

(3)王羲之的《兰亭集序》中表现兰亭边河流清澈蜿蜒的句子是“ , ”。

群贤毕至 少长咸集

会于会稽山阴之兰亭

此地有崇山峻岭

又有清流激湍 映带左右

3.第2段最后一句写到宴饮“信可乐也”,文中都写了哪些“乐”

①名士相聚之乐:群贤毕至,少长咸集。②环境优美之乐:崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右。③气候宜人之乐:天朗气清,惠风和畅。④相聚狂欢之乐:虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。

4.补写出下列句子的空缺部分。

(1)王羲之的《兰亭集序》中表现兰亭气候宜人的句子是“ , ”。

(2)《兰亭集序》中能纵展眼力、开畅胸怀、尽情享受视听乐趣的前提的句子是“ , ”。

天朗气清 惠风和畅

仰观宇宙之大 俯察品类之盛

5.文章第3段转入议论,议论的中心话题是什么 作者从哪四个方面感受到了人生之“痛”

(1)议论的中心话题是生死观。(2)人生之“痛”:①俯仰一世(生命短暂);②不知老之将至(人生无常);③情随事迁(美好易逝);④俯仰之间,已为陈迹(光阴易逝)。

6.补写出下列句子的空缺部分。

(1)我们在感叹时光流逝时,往往会说“光阴似箭,日月如梭”,《兰亭集序》中与此句意义相近的句子是“ , ”。

(2)在《兰亭集序》中,王羲之认为人在美好的时光中总会“ , ”,而在事过境迁之后又不免感慨横生。

(3)王羲之在《兰亭集序》中写每个人的寿命长短听凭造化,最后都归结于消亡的句子是“ , ”。

夫人之相与 俯仰一世

俯仰之间 已为陈迹

快然自足 不知老之将至

况修短随化 终期于尽

7.“悲夫”因何而起 用原文填空。

原 文 角 度 对象

① 今之视昔 悲古人

② 今(我) 悲今人

③ 后之视今 悲后人

每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀

一死生为虚诞,齐彭殇为妄作

后之览者,亦将有感于斯文

8.“固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。”这两句表达了作者怎样的生死观

作者认为,不管人以怎样的方式活着,生命都在不知不觉中逝去,而寿命的长短只能听凭造化,最终归于结束。所以生就是生,活着能享受乐趣;死就是死,死后一切皆无。活着和死去是人生大事,二者不可等量齐观。暗含有生之年应当做些实事,不宜空谈玄理之意。

9.补写出下列句子的空缺部分。

(1)王羲之在《兰亭集序》中用来表明自己关于生和死、长寿和短命的观点的句子是“ , ”。

(2)在《兰亭集序》中,“ ”,写出了许多人读古人文章时的共同体验,即在感情上跟作者发生共鸣。

固知一死生为虚诞 齐彭殇为妄作

未尝不临文嗟悼

学习活动三 梳理知识 探究疑难

知识梳理

1.通假字

(1)悟言一室之内(“悟”同 , )

(2)虽趣舍万殊(“趣”同 )

·

·

“晤”

面对

“取”

2.一词多义

动词,举行,做

形容词,高的

形容词,(寿命)长

形容词,修洁

动词,整理

名词,意态,情趣

动词,招致,招来

动词,得到

数词,表数量

动词,把……看作一样

副词,一旦

名词,旁边

名词,次序

动词,有序地排列

助词,的

用在主谓之间,取消句子独立性

动词,求得

助词,的

3.词类活用

(1)群贤毕至( )

(2)少长咸集( )

(3)映带左右( )

(4)一觞一咏( )

(5)齐彭殇为妄作( )

·

·

·

·

·

·

形容词用作名词,有才有德的人

形容词用作名词,少者,长者

名词用作动词,环绕

名词用作动词,喝酒

形容词用作动词,把……看作相等

4.古今异义

(1)引以为流觞曲水

古义: 。

今义: 。

(2)列坐其次

古义: 。

今义: 。

(3)俯察品类之盛

古义: 。

今义: 。

·

·

·

·

·

·

把……作为

认为

它的旁边

①次第较后,第二(用于列举事项);②次要的地位

自然界的万物

物品的种类

(4)所以游目骋怀

古义: 。

今义: 。

(5)或取诸怀抱

古义: 。

今义: 。

(6)亦将有感于斯文

古义: 。

今义: 。

·

·

·

·

·

·

用来……

表因果关系的连词

心怀

①动词,抱在怀里;②名词,胸前

这次集会的诗文

①名词,文化或文人;②形容词,文雅

5.特殊句式

(1)会于会稽山阴之兰亭( )

(2)引以为流觞曲水( )

(3)仰观宇宙之大( )

(4)当其欣于所遇( )

(5)不能喻之于怀( )

(6)死生亦大矣( )

状语后置句

省略句

定语后置句

状语后置句

状语后置句

判断句

6.文化常识

(1)流觞曲水:古人的一种游艺项目,众人坐在环曲的溪水边,把酒杯放在水面上任其漂动,停于某人处,即取而饮之,或吟咏诗赋来代替。

(2)修禊:古代的一种风俗。于三月上旬的巳日欢聚水滨,歌舞娱神,祈祷幸福,消除“妖邪”。到了王羲之生活的时代,许多文人名士借此机会,歌舞欢宴,游春享乐。禊,祭祀的礼节。

(3)彭殇:指生命的长短。彭,彭祖,传说中的人物,据说活到八百岁。殇,未成年而死。

7.成语积累

“山水”一族成语

(1)山清水秀:形容山水风景优美。也作“山明水秀”。

(2)湖光山色:湖和山相映衬的秀丽景色。

(3)山高水长:像山那么高,像水那样长。比喻人的品德高尚,影响深远。

(4)水木清华:池沼清澈,花木秀美。形容园林景色清幽。

(5)山长水阔:山水曲折蜿蜒而漫长。形容路途遥远。

(6)表里山河:指外有黄河,内有高山。泛指外和内有山河做屏障,地势险要。

问题探究

1.《兰亭集序》是一篇序文,它与一般的序文有什么不同之处

提示 作为诗集序,本文除了具备一般书序都介绍的写作缘由、成书过程和本书意义,最大的不同是文章由事及理,从一次宴会上升到对生死的思考。

2.《兰亭集序》共四段,从表达方式上看,前两段和后两段有什么不同

提示 前两段以描写为主,借景抒情;后两段以议论为主,抒发自己的人生感悟。

3.东晋文坛盛行骈文,王羲之是少数仍沿用散文写作或以散驭骈的作家之一。请赏析《兰亭集序》的语言特点。

提示 ①生动、准确的词语。本文中多处词语使用生动、准确,于洗练中见作者的功底。如“又有清流激湍,映带左右”,句中“清”字写出兰亭周围的水质——清澈透明,“激”字写出水状激越奔流,两者静动相结合,构成互补。“映带”既写出了远观水的情态,又巧妙地引出与兰亭的关系,为“流觞曲水”创造了条件。

②工整、华丽的对偶。文中多处使用对偶句,增加了文章的形式美,使形式与内容相得益彰。如“仰观宇宙之大,俯察品类之盛”,前句遥看宇宙,思绪飞扬;后句回望大地,万物葱茏,心潮澎湃。感情美与形式美达到高度统一。

③骈散结合,错落有致。如文中第3段“夫人之相与……感慨系之矣”,句子形式灵活,有骈句,如两个“或……”句,节奏明快,有音乐美;其他多是散句,长短不一,错落中见精致。

4.《兰亭集序》无论写景、抒情还是说理都十分恰当,请结合文本,从景、情、理三个角度简要解说文本在这三个方面体现的特点。

提示 ①景。作者注重用精短的景物描写,抒发情理独特的清淡脱俗而又空灵虚静的意境。文章第1段用最简洁的线条、最少的笔墨、最清淡的语言,极写山高林茂竹修长、水清流激映兰亭的和谐与疏朗。这种以少胜多、以虚当实、以简驭繁的景物描写手法,除了表现作者的审美趣味,更重要的是以留白的方式,为兰亭盛会中曲水流觞的祓禊之事提供了一个合适的背景,有利于把读者的注意力引向文章整体情趣与理趣的阐发。②情。从文章的整体结构看,本文情感呈现一种动态的变化过程,“乐”“痛”“悲”“感”有张有弛,情趣超凡。“信可乐”的是自然情趣,作者由此抒发人生感悟。如第4段先言“悲”,后得“感”。“悲”不是简单地对前文“死生亦大矣”的痛感的强调,而是为人类永远无法超越的认识上的局限性而感到悲伤。③理。理趣之美,在于文章第3、4段快然自足、倦然有感和临文嗟悼、世殊致一中所蕴含的人生哲理与人文价值。

5.如何对待生与死,这是人类的一个永恒的话题。有人认为,王羲之的生死观值得商榷,因为他只看到了生与死、长寿与短命,而没有看到生命的质量和活着的意义。你是否赞同这种说法 谈谈你对生与死的认识。

提示 观点一:赞同王羲之的看法。道家“一死生”“齐彭殇”,否定死与生的区别,是自欺欺人的虚妄之言。王羲之能对此提出否定,是正确的。他也因此感到人生短暂之悲,主张不应清谈、虚度人生。他的观点是积极的,他希望人们珍视生命,有所作为。

观点二:王羲之的观点有不足之处。正因为人生匆匆,我们才必须“只争朝夕”;正因为人生苦短,我们才要追求生命的永恒;正因为“痛死”,我们才“乐生”。但乐生不等于怕死,有时宁可要站着死,也不能跪着生。王羲之过于看重生命的长度而没有强调生命的意义。

思路整合

主题归纳

文章通过记叙兰亭集会的盛况、作者对生命的思考,抒写了乐生痛死这一人类所共有的感情,彻底否定了老庄“一死生,齐彭殇”的虚无主义的人生态度,从而树立了自己的生命意识——“死生亦大矣”,表达了一种积极处世的人生态度。

归去来兮辞并序

学习活动一 知人论世 梳理积累

作者简介

田园诗派之鼻祖——陶渊明 简介 陶渊明(约365—427),一说名潜,字元亮,世称“靖节先生”。

东晋诗人,被称为“汉魏南北朝800年间最杰出的诗人”。

浔阳柴桑(今江西九江)人。曾任江州祭酒、镇军参军、

建威参军、彭泽县令等职,最末一次出仕为彭泽县令,在职八十多天便弃职而去,从此归隐田园。他是中国第一位田园诗人,被誉为“田园诗派之鼻祖”“隐逸诗人之宗”。

作品 擅长诗文辞赋,代表作有《归园田居》《饮酒》《桃花源记》等,有《陶渊明集》。

评价 陶潜酷似卧龙豪,万古浔阳松菊高。莫信诗人竟平淡,二分《梁甫》一分《骚》。

——[清]龚自珍

作品背景

结束仕途的宣言书——《归去来兮辞并序》

东晋义熙元年(405),陶渊明最后一次出仕,做了八十多天的彭泽令便弃官归田,以后再也没有出来做官。当时郡里一位督邮来彭泽巡视,属吏要他束带迎接,以示敬意。他气愤地说,吾不能为五斗米折腰,拳拳事乡里小人邪!即日解绶去职,并赋《归去来兮辞》。《归去来兮辞并序》可以说是他结束仕途生活的宣言书。

名家点评

1.晋无文章,惟陶渊明《归去来兮辞》一篇而已。——欧阳修

2.《归去来兮辞》沛然如肺腑中流出,殊不见有斧凿痕。——李格非

3.其词义夷旷萧散,虽托楚声,而无其尤怨切蹙之病云。——朱熹

文化常识

辞

辞是一种形式比较自由灵活的古体韵文。篇幅长短不限,句式散文化。辞以四言或六言为主,间有长短句,在整齐之中有参差,错落有致,韵脚的转换和押韵的方式灵活而富于变化。

在汉代,人们习惯将辞和赋统称为辞赋,不加区别。但实际上二者是两种不同的文体。其相似之处在于:辞和赋都注重文采,讲究铺排,善于用典。但赋的句式进一步散文化,关联词语增多。在内容上,赋以咏物说理为主,而辞则重在抒情。

作者名句

1.盛年不重来,一日难再晨。——《杂诗·人生无根蒂》

2.落地为兄弟,何必骨肉亲!——《杂诗·人生无根蒂》

3.刑天舞干戚,猛志固常在。——《读山海经》(其十)

4.死去何所道,托体同山阿。——《拟挽歌辞三首》(其三)

5.不戚戚于贫贱,不汲汲于富贵。——《五柳先生传》

学习活动二 精研课文 理解鉴赏

阅读:解释加点的词语。

本领

恰逢

惧怕

造作勉强

急切

役使

挽回

补救

看见

满满

看

深知

游玩

拄着

抬起头

断绝

什么

羡慕

将要结束

为什么

期求

爱惜

放声长啸

姑且

思考:回答相应的问题。

1.小序中讲到的陶渊明辞官的原因有哪几点 (用原文回答)

①“质性自然,非矫厉所得”;②“饥冻虽切,违己交病”;③“尝从人事……怅然慷慨,深愧平生之志”;④“程氏妹丧于武昌”。

2.阅读第1段,思考:从陶渊明辞官归田的原因中可以看出他当时的心境如何。

3.“舟遥遥以轻飏,风飘飘而吹衣”表达了作者怎样的心情

自责(“田园将芜”)、自悔(“悟已往之不谏,知来者之可追”)、自觉、自醒(“实迷途其未远,觉今是而昨非”)。这里的“心为形役”中的“心”和“形”,显然不能单纯理解为“心意”和“形体”,应该深入理解为“心”是“志趣人格”,“形”是作者“出仕为官”的这种行为。

用舟轻快、风吹衣的飘逸来表现自己归居田园的轻松愉快,形象而富有情趣,有很强的感染力。表达了作者乘舟返家途中轻松愉快的心情。

4.补写出下列句子的空缺部分。

(1)陶渊明《归去来兮辞并序》起笔二句“ , ”既有对田园生活的向往,又有对当初自己为了谋生而出仕的懊悔。

(2)亡羊补牢,犹为未晚,意在告诫人们要决绝过去,放眼未来。《归去来兮辞并序》中也有相似句子“ , ”。

(3)陶渊明《归去来兮辞并序》描写归乡途中轻舟快水的两句“ , ”,表达了作者弃官归乡的畅快心情。

归去来兮 田园将芜胡不归

悟已往之不谏 知来者之可追

舟遥遥以轻飏 风飘飘而吹衣

5.“三径就荒,松菊犹存”写“松”“菊”有何作用

6.陶渊明所写的归隐之“乐”有哪几个方面 表达了他什么样的隐士情怀

庭院虽已荒芜,但松、菊保存完好,这给作者很大的精神慰藉。松、菊傲霜耐寒,一向是忠贞坚强的象征,陶渊明更是从来以松明志,以菊寄傲的。写松写菊,从中表现了陶渊明的清高人格。

归隐之“乐”:家人相迎之乐、居家之乐、游园之乐。表达了他淡泊明志、闲适自在的隐士情怀。

7.补写出下列句子的空缺部分。

(1)有一位学者,化用陶渊明诗文中的“ , ”,将自己狭小的书斋命名为“容安斋”。

(2)《归去来兮辞并序》中写陶渊明回家后看到的庭院环境的句子是“ , ”。

(3)《归去来兮辞并序》中“ , ”两句以云鸟自喻,表现作者过去做官出自无心,如今归田恰如鸟倦飞而知还。

倚南窗以寄傲 审容膝之易安

三径就荒 松菊犹存

云无心以出岫 鸟倦飞而知还

8.有人说“善万物之得时,感吾生之行休”表现了一种乐尽哀来之悲。你对这两句是如何理解的

面对生机勃勃的自然景象,作者羡慕万物,感叹自身。由物及人,自然生出人生短暂之伤感。由春来万物复苏,感到大自然的生生不息,同时想到人生的短暂与仓促。这两句虽有点沉郁,但细细品味,基调还是静谧而平和的。

9.补写出下列句子的空缺部分。

(1)(2024·新高考Ⅱ卷)同学们到郊外春游,阳光下树木葱郁,水流淙淙,小慧不禁想起了陶渊明《归去来兮辞》中的文句:“ , 。”

(2)《归去来兮辞并序》中的“ , ”,表现了陶渊明决定与外界断绝交往后,希望过上富有情味和高雅闲适的生活。

(3)在《归去来兮辞并序》中,表现农人对陶渊明诚恳热情的句子是“ , ”。

木欣欣以向荣 泉涓涓而始流

悦亲戚之情话 乐琴书以消忧

农人告余以春及 将有事于西畴

10.如何评价结尾两句“聊乘化以归尽,乐夫天命复奚疑”所表达的思想感情

这两句抒发了作者乐天安命的思想感情。既表现了作者遗世独立、心胸旷达的乐观精神,也流露出无可奈何、听天由命的消极情绪。隐逸的道路基本上都是逃避现实的,有消极的成分。但结合当时的社会环境,陶渊明不与黑暗的官场同流合污,其不慕富贵、安贫乐道的思想还是有一定积极意义的,它启示人们要从生活上远离丑恶污秽的现实。

11.补写出下列句子的空缺部分。

(1)陶渊明《归去来兮辞并序》中“ ”两句写了省察生命之有限,生年无多,何不从心愿而行。

(2)在《归去来兮辞并序》中,陶渊明表示“ , ”,这是他因怀疑自己辞官归隐的决定而心神不定时,再次对自己的劝告。

(3)陶渊明《归去来兮辞并序》中的“ , ”,描写了作者在大自然中用“啸”和“诗”来抒发感怀的情景。

寓形宇内复几时 曷不委心任去留

富贵非吾愿 帝乡不可期

登东皋以舒啸 临清流而赋诗

学习活动三 梳理知识 探究疑难

知识梳理

1.一词多义

恰逢

相会,会面

会合,聚集

一定

将要

行走

前往

实行,做

行为

拄着

竹制的马鞭

用鞭子打

策略

代词,代“为长吏”

助词,的

用于主谓之间,取消句子独立性

动词,到

2.词类活用

(1)生生所资,未见其术( )

(2)当敛裳宵逝( )

(3)情在骏奔( )

(4)善万物之得时( )

(5)眄庭柯以怡颜( )

(6)倚南窗以寄傲( )

(7)园日涉以成趣( )

(8)乐琴书以消忧( )

(9)悦亲戚之情话( )

(10)或棹孤舟( )

·

·

·

·

·

·

·

动词活用为名词,生活

名词作状语,在夜里

形容词用作动词,羡慕

形容词的使动用法,使愉快

名词作状语,每天

形容词的意动用法,以……为快乐

名词用作动词,用桨划

·

·

·

名词作状语,像骏马

形容词作名词,傲世的情怀

形容词的意动用法,以……为喜悦

3.古今异义

(1)幼稚盈室

古义: 。

今义: 。

(2)尝从人事

古义: 。

今义:__________________________________________________________

。

(3)于是怅然慷慨

古义: 。

今义: 。

·

·

·

·

指做官

常用于人的离合、境遇、存亡等情况或关于工作人员的录用、培养、

调配、奖罚等工作

感叹

不吝惜

·

·

小孩

年纪小;形容头脑简单或缺乏经验

(5)策扶老以流憩

古义: 。

今义: 。

(6)悦亲戚之情话

古义: 。

今义: 。

(5)既窈窕以寻壑

古义: 。

今义: 。

·

·

·

·

拐杖

搀扶老人

幽深的样子

(女子)文静而美好

(4)问征夫以前路

古义: 。

今义: 。

·

·

·

·

行人

指出征的人

内外亲属,包括父母和兄弟

跟自己家庭有婚姻关系或血统关系的家庭或它的成员

4.特殊句式

(1)遂见用于小邑( )

(2)皆口腹自役( )

(3)寻程氏妹丧于武昌( )

(4)既自以心为形役( )

(5)问征夫以前路( )

(6)复驾言兮焉求( )

(7)农人告余以春及( )

(8)将有事于西畴( )

(9)胡为乎遑遑欲何之( )

(10)富贵非吾愿( )

(11)乐夫天命复奚疑( )

判断句,宾语前置句

状语后置句

被动句

宾语前置句

宾语前置句

被动句

状语后置句

状语后置句

状语后置句

判断句

宾语前置句

5.成语积累

“辞官归隐”一族成语

(1)挂冠归隐:把官帽取下挂起来。比喻辞官归隐。

(2)拂袖而归:指毫无留恋,回到家乡归隐。拂袖,甩袖子,表示意志已决。

(3)箕山之节:指归隐以保全节操。旧时用以称誉不愿在乱世做官的人。亦作“箕山之志”“箕颍余芳”。

(4)角巾东路:意谓辞官退隐,登东归之路。后用以为归隐的典故。

(5)买田阳羡:指辞官归隐。

(6)挂冠归去:把戴的官帽取下来高高挂起,离职而去。指弃官出走。

(7)返我初服:归还我未做官时的衣服。指辞官归隐。

(8)倦鸟知还:疲倦的鸟知道飞回自己的巢。比喻辞官后归隐田园;也比喻从旅居之地返回故乡。

(9)把臂入林:指与友人一同归隐。

(10)鹤怨猿惊:白鹤哀怨,猿猴惊恐。形容气氛凄凉悲惨。形容对官场厌倦,有意归隐的心情。

(11)戢鳞潜翼:鱼儿敛起鳞甲,鸟儿收起翅膀。比喻人退出官场,归隐林泉。

问题探究

1.《归去来兮辞并序》主要写作者的“归”情,文章围绕“归”字,写了哪些

内容

提示 ①归家途中——小舟轻飏,和风吹衣;②归家心情——“问征夫以前路,恨晨光之熹微”;③家人欢迎——“僮仆欢迎,稚子候门”;④归后生活——饮酒、游园、观景。

2.《归去来兮辞并序》中哪些地方表现了作者遗世独立、心胸旷达、淡远潇洒的风格

提示 从该辞的序及辞的第1段可见,作者辞官是因为鄙视官场的黑暗,但文中却只言自己“惆怅而独悲”的心情,而不言官场的黑暗。对以往的居官求职,也只言“不谏”“昨非”,决定不与达官贵人来往,反用“息交以绝游”轻轻带过,而在写回到田园生活的场景时,句句从心中流出,写家中景——有松,有菊,有幼,有酒,有樽,差可告慰;写涉园之景——“木欣欣以向荣,泉涓涓而始流”,因而“善万物之得时,感吾生之行休”,处处显示作者“旷而真”的感情。这种淡远潇洒的文风,跟作者安贫乐道、超然物外的处世态度是完全一致的。

3.“诗言志”,作者的思想感情要借助相应的载体和手段来表达。《归去来兮辞并序》中作者是通过怎样的艺术手法来表现个人内心复杂的感情的

提示 文章寓情于景,情景交融,感情强烈而充沛,有感慨,有追求,有遗憾,有满足,但这一切都不是空发议论,而是借助于景物的形象描写。情在景中,景与物也有人情和个性。如第1段写归家途中的景色——“舟遥遥以轻飏,风飘飘而吹衣”,烘托了一种离开困境而进入坦途的欢快之情。又如第2段描写作者刚进庭院时看到的景象:“三径就荒,松菊犹存。”作者对家中松菊的特殊关切,说明了作者志趣的高尚,特别是“云无心以出岫,鸟倦飞而知还。景翳翳以将入,抚孤松而盘桓”这几句,形象地反映了作者当时的心境:过去做官本来出自无心,如今归田恰如鸟倦而知还。社会动乱黑暗,自己已到了迟暮之年,但仍要保持晚节。这里的“孤松”和上文的“松菊”一样,寄意深远。可见作者在心旷神怡的境况里,仍然不忘坚持个人的高洁情操。作者的性情与田园自然的美好构成了一个和谐的统一体,心灵的纯朴自由,外化在清新、幽远而富于生机的景物之中,使文章情景交融,充满诗情画意。

4.陶渊明诗文的艺术特点是“平淡自然”,前人说此文“沛然如肺腑中流出,殊不见有斧凿痕”。请结合《归去来兮辞并序》从情感表达和语言运用两个方面谈谈你的理解。

提示 本文无论是抒情、叙事、议论,还是结构、语言,都充分体现出了陶渊明诗文平淡自然、清远潇洒的风格特征。

从情感表达上来说,作者写作此文确实是发乎真情的,是为情造文,而非为文造情。正因为陶渊明内心深处真正热爱田园生活、热爱自然,才可能将这种感情表达得如此准确含蓄,如此打动人心。本文是一篇抒情咏怀之作,并带有相当多的叙事成分,但作者能将议论、叙事与抒情完美地结合起来,自然和谐地融为一体。情托于物,情寓于景,作者的感慨、喜悦等种种感情不是直接生发,而是在描景叙事中巧妙而自然地流露,在如画的景物展现中,作者那洒脱的胸怀、高洁的志趣也得以充分表现。作者的内心感情和志趣都外化为田园的种种美好景物,自然创造出绝妙的意境。文中写田园生活的乐趣,看起来都是一些平常的细节,但又处处显示出作者“旷而且真”的感情,在清淡平远的描述中,包含着浓浓的意趣和深刻的人生哲理。

从语言运用上说,本文的语言浅切朴素,音节和谐,辞意畅达,情致沛然流出,自然成韵,呈现出天然纯净之美。作者虽也用了不少典故,也化用了不少前人的语句,但都自然地化为己意,语如己出,毫无用典和化用的痕迹。因此说本文“平淡自然”,“沛然如肺腑中流出,殊不见有斧凿痕”是比较贴切的。

5.本文主要写作者归去之乐。有人认为这乐的背后掩藏着心灵深层的悲哀,你是否同意这样的见解

提示 联系陶渊明自身的背景和当时的社会背景来看,是可以这样理解的。陶渊明年轻时,受儒家思想的熏陶,希望学而优则仕,有“大济于苍生”之志。但东晋士族门阀观念相当严重,陶渊明非士族出身,客观上限制了他的求官之途,欲通过做官来实现自己的志向不易。另一方面,东晋末期,政治混乱,社会动荡不安,正直之士做官也难以得到重用,于是他也像当时许多士大夫一样,厌弃仕途,隐遁山林,在自然中寻找精神的慰藉。欲申志而不能,内心的悲哀自然是难以避免的。同时,就文章看,陶渊明的归去之乐始终伴随着生存之限,于是在自我陶醉的同时,也不断地进行自我安慰,这从文中的问句就可以看出。“世与我而相违,复驾言兮焉求 ”“曷不委心任去留 ”“胡为乎遑遑欲何之 ”“乐夫天命复奚疑!”这几句足见作者内心的悲哀。“善万物之得时,感吾生之行休”两句也透露出相同的信息。但是,他在作品中把来自自然的快乐表达得如此率真,不能不说他的确有“质性自然”“性本爱丘山”的一面。

思路整合

主题归纳

《归去来兮辞并序》叙述了作者辞官归隐后的生活情趣和内心感受,表现了他对官场的认识以及对人生的思索,表达了他洁身自好、不随世俗的情操。文章通过描写具体的景物和活动,创造出一种宁静恬适、乐天自然的意境,寄托了作者的生活理想。

复合文本比较鉴赏课

综合探究

任务探究一 分析两篇文章的语言特点

两晋时期,骈俪藻饰之风盛行。而《兰亭集序》《归去来兮辞并序》则别开生面,给当时的文坛带来了清新的气息。如《兰亭集序》的语言或骈或散,骈则整齐优美,散则错落有致,骈散间行,各得其长;且不尚华丽辞藻,不重典故堆砌,文笔洗练,自然有致。《归去来兮辞并序》则以六字句为主,间以三字句、四字句和七字句,朗朗上口,韵律悠扬,整体平淡自然且精练简洁。

1.《兰亭集序》《归去来兮辞并序》两篇文章在句式上有什么特点,根据提示完成表格。

篇 名 相同点 不同点

《兰亭 集序》 ① 《兰亭集序》骈散结合,错落有致。如“夫人之相与,俯仰一世。或取诸怀抱,悟言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外”。

《归去来兮 辞并序》 ②

两篇文章多处使用了对偶句。如“仰观宇宙之大,俯察品类之盛”“悟已往之不谏,知来者之可追”。

《归去来兮辞并序》骈偶押韵,简洁清新,富有节奏感和音乐美。如“乃瞻衡宇,载欣载奔。僮仆欢迎,稚子候门。三径就荒,松菊犹存。携幼入室,有酒盈樽”。

2.魏晋时期,文坛上已经开始出现雕饰堆砌之风,而《兰亭集序》《归去来兮辞并序》两篇文章却表现出淡远、疏放、拙朴的特有的语言风格,请结合两篇文章,简要分析。

提示 ①“淡远”表现为一种闲散、恬逸的意境。在《归去来兮辞并序》中,表现在作者淡泊、恬逸的情志,清静无为,乐天安命,不汲汲于利禄,不营求于荣华,以与世无争的眼光去静观默察世相人生。②“疏放”包含豁达开脱的人生哲学和追求闲逸、安宁的自娱意识。在《归去来兮辞并序》中,表现在作者采取超尘脱俗、安分守拙的方式,在宁静淡泊中,忘却人世的烦恼,在大自然里寻找心灵的避风港。③“拙朴”表现在文句如口语不经意流出,自然真切,是作者心胸的真实展示。在《兰亭集序》中,表现在作者对兰亭优美景象的描绘,自然而然地流露出的“信可乐也”;在《归去来兮辞并序》中,表现在作者写出了回到田园后的园中之乐、田中之乐和身心自由之乐。

任务探究二 比较两篇文章对自然的思考和对生命的感悟

《兰亭集序》和《归去来兮辞并序》都体现了在“人的觉醒”和“山水的发现”的魏晋时代文士对生命和自然的思考。他们都在人生苦短、终必有尽的现实面前有着心灵的悸动和思想的波澜,都在自然中感受到生命的气息和衷心的欢愉。

3.王羲之的《兰亭集序》与陶渊明的《归去来兮辞并序》都是寄情于山水之作,请结合文本分析他们对自然的不同态度。

提示 ①王羲之在《兰亭集序》中,极力描绘了会稽山水之美。作者沉浸于美景之中,抒发了对大自然的爱悦之情。于“天朗气清”之时,“游目骋怀”,欣赏着“茂林修竹”“清流激湍”,享受着“流觞曲水”“惠风和畅”,心中感到无限快意!他虽然爱山水,却没有真正走进去,融入自然之中。“足以极视听之娱”,说明他登山临水,只是为了满足感官享受;“足以畅叙幽情”,说明他赏山鉴水,只是为了获得禅玄理趣。甚至,因为只把山水当作驿站,他面对青山秀水感叹“信可乐也”的时候,想到的竟是“修短随化,终期于尽”,对生命易逝的大悲哀始终难以释怀。这秀美的山水只不过是他的“心灵驿站”而已。

②陶渊明在《归去来兮辞并序》中细致描述了田园生活之美,抒写了融入大自然的陶然之乐。“眄庭柯以怡颜”,家园的一草一木都让他心旷神怡;“园日涉以成趣”,熟悉的地方照样天天能看到风景;“既窈窕以寻壑,亦崎岖而经丘”,山水成了他日常生活的必需;“聊乘化以归尽,乐夫天命复奚疑”,是他摆脱了现实人生的困惑与虚幻,回到了生命本原的大地,回到了安身立命的精神家园的最佳写照。

4.这两篇文章都体现了魏晋时代文士对生命和自然的思考。请查阅相关资料,从“生命观”“生死观”和“自然观”的角度分析、比较它们之间的异同。

项目 生命观 生死观 自然观

同 都感叹生之可贵,愿珍惜生命 ① ②

异 ③ ④ 王羲之将自然作为人的审美对象,认为虽然能带来欢乐,但很快会逝去;陶渊明将自然作为精神家园,把自己的生命与自然融为一体,超越一般意义上的审美愉悦

都重视生死

都愿“归尽”自然

王羲之感叹人生苦短;陶渊明重视怎样选择和利用好短暂的一生

王羲之想要超越生死而又认识到把生死等同为虚妄;陶渊明对于死亡,平静随化,自然乐天

主题阅读

陶渊明的田园世界

隐逸诗人陶渊明以他自然、真淳的诗风,安贫乐道的人生体悟,在中国文学史上彰显出独特的艺术魅力。在追寻人生自我价值的道路上,时官时隐的陶渊明在矛盾中寻求到了心灵的归宿。对于田园世界的探寻,儒家的“独善其身”思想和道家的“天人合一”思想都对他产生了一定的影响。他发现了田园世界的美,以苦为乐,沉醉其中。

文本一

移居(其二)

陶渊明

春秋多佳日,登高赋新诗。

过门更相呼,有酒斟酌之。

农务各自归,闲暇辄相思。

相思则披衣,言笑无厌时。

此理将①不胜② 无为忽去兹。

衣食当须纪③,力耕不吾欺。

注①将:岂。②胜:美。③纪:经营。

文本二

归园田居(其三)

陶渊明

种豆南山下,草盛豆苗稀。

晨兴理荒秽,带月荷锄归。

道狭草木长,夕露沾我衣。

衣沾不足惜,但使愿无违。

文本三 陶渊明的外祖父孟嘉,据说是“好酣酒,至于忘怀得意,旁若无人”的,颇有魏晋名士风范,而这位野逸散仙般的老先生也成为陶渊明学习的榜样,在归隐后的陶渊明身上可以清楚地看到孟嘉的影子。

公元402年,桓玄举兵攻入东晋首都建康,改国为楚。公元404年,刘裕在家乡京口起兵攻击桓玄,陶渊明很高兴,马上去投奔刘裕,并写诗明志:“四十无闻,斯不足畏!脂我名车,策我名骥。千里虽遥,孰敢不至!”

这一年,刘裕击败桓玄。405年,刘裕迎司马德宗复位,十几年后司马德文(司马德宗之弟)将皇位禅让给刘裕,刘宋王朝诞生,南北朝开始。平定桓玄后,刘裕开始掌握朝政,并逐渐露出称帝的野心。在对平定桓玄之战的论功行赏中,刘裕却仅仅让陶渊明做了一个无职无权的镇军参军。

陶渊明对刘裕是颇有几分崇拜的,但骨子里的正统思想却使得他对刘裕的“谋朝篡位野心”颇有不满,在这样的矛盾心理作用下,他眼里的刘裕就有了许多异样的味道,刘裕对陶渊明这样的心态自然也是洞若观火,所以当然也不会重用陶渊明。陶渊明在《始作镇军参军经曲阿作》中写道:“目倦川途异,心念山泽居……”三月,上表辞官,马上被批准,再回家种地。

公元405年秋,叔父陶夔介绍他任彭泽县令。

这次到任应差主要是为了生计,他在《归去来兮辞》里说:“家里穷得揭不开锅了,连酒都好久喝不上了……”

但干到第八十一天,浔阳督邮要来视察,手下说:“您得穿戴整齐了,去跪迎上差。”这时候,陶渊明心中多年的郁结和文人傲骨终于爆发:吾不能为五斗米折腰,拳拳事乡里小人邪!这是陶渊明第四次辞官,也是最后一次,十三年的仕宦生涯结束了。

幸甚啊,幸甚!归去来!

魏晋文人洒脱飘逸的风骨对他影响颇大,陶渊明这年为自己更名为“潜”,并开始与佛道隐士来往,思索感悟,在自然天地中体会自然化生、天人合一的快乐,终于得出结论,要“聊乘化以归尽,乐夫天命复奚疑”了。这时候的陶渊明终于不再是一个半吊子政客、半吊子侠客,而成长为我们心目中那个“采菊东篱下,悠然见南山”的陶渊明了。以此为节点,陶渊明的一生分为前后两段。

陶渊明归隐之后,过着“种豆南山下,草盛豆苗稀”的生活,每天就是流连山水田园、饮酒、吟诗。与当年龌龊的官场一比,真有重生之叹,这时候的陶渊明知道,这才是自己真正喜欢的生活。

他以诗明志:“悟已往之不谏,知来者之可追。”就是说过去错了,对仕途彻底绝望了。陶渊明归隐后有自得与快乐:“舟遥遥以轻飏,风飘飘而吹衣。”欢乐之情溢于言表。但同时他也有抑郁:“……景翳翳以将入,抚孤松而盘桓。”

丰收的年头,陶渊明家会酿几大缸米酒,朋友来了,则必饮,一般总是老陶先醉,醉前会说:“我要醉了,不送你了啊,自己走好。”真是可爱极了。歉收的年头,老婆孩子都一脸菜色,酒就没了。这时候也有朋友送他些钱、米,也有的就请他过去,说是谈谈诗什么的,实际上就是想让陶渊明一醉。陶渊明曾在诗中写下自己的感叹:“饥来驱我去,不知竟何之!行行至斯里,叩门拙言辞……”

生活的确时有艰难,但归隐后的陶渊明,在大自然的山山水水里,最终得到了畅快淋漓的自由,他的诗章也在这个时期达到了最高境界,我们记住并且欣赏的也正是归隐后的田园诗家陶渊明。

《归园田居》里,他说:“久在樊笼里,复得返自然。”

《饮酒》中写道:“采菊东篱下,悠然见南山。”

《桃花源记》中:“阡陌交通,鸡犬相闻。”

《五柳先生传》里:“不戚戚于贫贱,不汲汲于富贵。”

欧阳修说:“晋无文章,唯陶渊明《归去来兮辞》而已。”王国维说:“三代以下之诗人,无过于屈子、渊明、子美、子瞻者。”

(节选自《桃花源里的陶渊明》,有删改)

阅读思考

1.陶渊明这座高峰,以自然为魂魄,他信仰自然,追慕自然,投身自然,耕作田园,再以最自然的文笔描写自然。请结合文本一和文本二分析他的田园乐趣表现在哪些方面。

参考答案 ①文本一表现的是一种美好的人际关系,即人与人之间充满了纯真而质朴的友情。“过门更相呼”至“言笑无厌时”六句对具体生活情景进行描述:邻居路过门前,热情地打招呼、劝酒,有农活儿时各自回去耕作,有余暇时便彼此想念。想念时就披上衣服,去找人谈心,说说笑笑没有满足之时。②文本二中“种豆南山下”“带月荷锄归”洋溢着作者心情的愉快和归隐的自豪,作者辞官归田,虽然耕作不佳却乐在其中,表现了作者对宁静和安适田园生活的热爱。

2.请结合文本具体分析陶渊明辞官归隐的主要原因。

参考答案 ①政治上不得志,最终对仕途彻底绝望。对不被重用、无法施展兼济天下的抱负的不满;对龌龊的官场的厌弃;面对屈辱时多年的郁结和文人傲骨的爆发,使陶渊明最终决定归隐田园。

②对田园生活的喜爱。在田园生活中体会到了真正的快乐,明白这才是自己真正喜欢的生活。

③晋时文人洒脱飘逸的世风对他的影响。野逸散仙般的外祖父及佛道隐士也对他产生了影响。

读写一体

超越生死与悲欢的生命范式

在王羲之看来,历史在发展,由盛到衰,由生到死,都是必然的。因为人生无常,时不我待,所以要珍惜时光,眷念生活,追求真实,表现了一种积极的、高旷的宇宙情怀,充满了哲理思辨,从而彻底地否定了老庄的齐生死的观点,树立了自己的生命意识——“死生亦大矣”。

微写作

请认真阅读《兰亭集序》,思考其蕴含的道理,写一段文字,谈谈自己的感悟。200字左右。

示例 一味渴求,不如率性而为。孟子曰:“饥者甘食,渴者甘饮,是未得饮食之正也,饥渴害之也。”意思是说,在饥渴时得饮食,反而得不到“饮食之正”;只有超脱了饥渴本身,饮食的正味才会让人回甘得旨。与此同理,人在渴求中追求事物,反而品不到事物的真正内蕴。著名书法家王羲之于酒酣耳热时笔走龙蛇,一篇《兰亭集序》横空出世。只是醉里丹青,偶见舛讹,酒醒后欲更录此文,却几经摹写终不得其法。究其原因,醉里丹青毫无渴求之心,纯乎又纯,一片天然,则笔末毫端自显真性情。可见,一味渴求,不如率性而为;求而不得,不如坦然面对,方得其妙。

本 课 结 束

第三单元

10 兰亭集序 归去来兮辞并序

单篇文本研读课

复合文本比较鉴赏课

目录索引

学习目标 1.掌握文中的重要实词、虚词和特殊句式等文言基础知识。

2.鉴赏文章叙记结合、寓情于景的表达技巧,体会行文的巧妙。

3.赏析兰亭之境与田园之境,体悟作者在山水田园中寄托的复杂情感,探究作者对生命的思考。

单篇文本研读课

兰亭集序

学习活动一 知人论世 梳理积累

作者简介

书家至圣——王羲之 简介 王羲之(303—361,一说321—379),字逸少,祖籍琅玡临沂(今属

山东),后迁居会稽山阴(今浙江绍兴)。初为秘书郎,后被征西

将军庾亮引为参军,累迁长史。后拜宁远将军、江州刺史。

复授护军将军,迁右军将军、会稽内史。世称王右军。他是东晋著名的书法家。其书法兼善隶、草、楷、行各体,精研体势,心摹手追,广采众长,备精诸体,冶于一炉,摆脱了汉魏笔风,自成一家,影响深远。其笔势“飘若浮云,矫若惊龙”,有“书圣”之称。《兰亭集序》为历代书法家所敬仰,被誉为“天下第一行书”。他的散文也疏朗简净,韵味悠长。

作品 《王右军集》《兰亭集序》等。

评价 心慕手追,此人而已。其余区区之类,何足论哉!——唐太宗

作品背景

畅游山水,饮酒赋诗——《兰亭集序》

东晋时期,受政治和玄学的影响,士人们不关心现实,他们寄情山水,谈玄论道,放浪形骸。

东晋穆帝永和九年(353)三月三日是传统的“修禊日”(古人于农历三月上旬巳日,在溪水边洗濯,以祈福消灾。后来发展为暮春之初在水边宴饮嬉游,祈福消灾的意义反而退居其次)。王羲之和当时许多名士聚于兰亭,举行“修禊”活动。这次兰亭聚会名流云集,规模宏大,与会者四十余人。聚会的目的主要是欣赏山水,饮酒赋诗。为了增加趣味,他们沿溪流而坐,采取流觞赋诗的方法,流觞所至,即席赋诗,共成诗37首,编为《兰亭集》。王羲之当场写成了著名的《兰亭集序》。

名家点评

1.此文,一意反复生死之事甚疾。现前好景可念,更不许顺口说有妙理妙语,真古今第一情种也。——金圣叹

2.雅人深致,玩其抑扬之趣。——李兆洛

3.非止序禊事也,序诗意也。修短死生,皆一时诗意所感,故其言如此。笔情绝俗,高出选体。——浦起龙

文化常识

序

序,文体名,是对书籍和文章举其纲要、论其大旨的一种文字,相当于引言。列于卷首的叫“序”,附于卷末的叫“跋”。其作用在于推荐介绍某人著作或某一材料,说明写作过程、写作目的、主要内容;或说明与本书内容有关的一些事情,帮助读者更好地去阅读和理解此书。如《兰亭集序》就是王羲之为诗集《兰亭集》写的序言。

分类:按用途可分为书序、诗序、文序;按作者可分为自序和他序;按位置分为前序、后跋;另外,还有一种特殊性质的序为“赠序”。

人物故事

袒腹东床

晋代的大士族郗鉴欲与王氏家族联姻,就派了门生到王家去择婿。王导让来人到东厢逐一观察他的子侄。 门生回去后对郗鉴回报说:“王氏的诸少年都不错。他们听说来人是郗家派来选女婿的,都一个个神态矜持。只有

一个人在东床上袒腹而卧,好像不知道有这回事一样。”郗鉴听了,说:“这就是我要找的佳婿。”后来一打听,知道袒腹而卧的人是王羲之,就把女儿嫁给了他。因为这个典故,后来人们就把“东床”作为女婿的美称。

学习活动二 精研课文 理解鉴赏

阅读:解释加点的词语。

全

都

高高

即使

畅快地

深远高雅的情思

和风

繁多

开畅

实在

互相交往

取

动

一时

变化

从前

尚且

引起

原因

悲伤

明白

虚妄

看待

情趣

思考:回答相应的问题。

1.第1段写了什么内容

第1段记叙了集会的时间、地点、事由、人物,由“此地有崇山峻岭”引出四周环境及场面的铺叙。

2.补写出下列句子的空缺部分。

(1)金秋十月,天高云淡,今天大家齐聚一堂,真可谓“ , ”。请允许我代表全体在校同学,对各位嘉宾的到来表示热烈欢迎!

(2)《兰亭集序》中交代集会地点的句子是“ ”,表明集会地点周围有高峻的山峰的句子是“ ”。

(3)王羲之的《兰亭集序》中表现兰亭边河流清澈蜿蜒的句子是“ , ”。

群贤毕至 少长咸集

会于会稽山阴之兰亭

此地有崇山峻岭

又有清流激湍 映带左右

3.第2段最后一句写到宴饮“信可乐也”,文中都写了哪些“乐”

①名士相聚之乐:群贤毕至,少长咸集。②环境优美之乐:崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右。③气候宜人之乐:天朗气清,惠风和畅。④相聚狂欢之乐:虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。

4.补写出下列句子的空缺部分。

(1)王羲之的《兰亭集序》中表现兰亭气候宜人的句子是“ , ”。

(2)《兰亭集序》中能纵展眼力、开畅胸怀、尽情享受视听乐趣的前提的句子是“ , ”。

天朗气清 惠风和畅

仰观宇宙之大 俯察品类之盛

5.文章第3段转入议论,议论的中心话题是什么 作者从哪四个方面感受到了人生之“痛”

(1)议论的中心话题是生死观。(2)人生之“痛”:①俯仰一世(生命短暂);②不知老之将至(人生无常);③情随事迁(美好易逝);④俯仰之间,已为陈迹(光阴易逝)。

6.补写出下列句子的空缺部分。

(1)我们在感叹时光流逝时,往往会说“光阴似箭,日月如梭”,《兰亭集序》中与此句意义相近的句子是“ , ”。

(2)在《兰亭集序》中,王羲之认为人在美好的时光中总会“ , ”,而在事过境迁之后又不免感慨横生。

(3)王羲之在《兰亭集序》中写每个人的寿命长短听凭造化,最后都归结于消亡的句子是“ , ”。

夫人之相与 俯仰一世

俯仰之间 已为陈迹

快然自足 不知老之将至

况修短随化 终期于尽

7.“悲夫”因何而起 用原文填空。

原 文 角 度 对象

① 今之视昔 悲古人

② 今(我) 悲今人

③ 后之视今 悲后人

每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀

一死生为虚诞,齐彭殇为妄作

后之览者,亦将有感于斯文

8.“固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。”这两句表达了作者怎样的生死观

作者认为,不管人以怎样的方式活着,生命都在不知不觉中逝去,而寿命的长短只能听凭造化,最终归于结束。所以生就是生,活着能享受乐趣;死就是死,死后一切皆无。活着和死去是人生大事,二者不可等量齐观。暗含有生之年应当做些实事,不宜空谈玄理之意。

9.补写出下列句子的空缺部分。

(1)王羲之在《兰亭集序》中用来表明自己关于生和死、长寿和短命的观点的句子是“ , ”。

(2)在《兰亭集序》中,“ ”,写出了许多人读古人文章时的共同体验,即在感情上跟作者发生共鸣。

固知一死生为虚诞 齐彭殇为妄作

未尝不临文嗟悼

学习活动三 梳理知识 探究疑难

知识梳理

1.通假字

(1)悟言一室之内(“悟”同 , )

(2)虽趣舍万殊(“趣”同 )

·

·

“晤”

面对

“取”

2.一词多义

动词,举行,做

形容词,高的

形容词,(寿命)长

形容词,修洁

动词,整理

名词,意态,情趣

动词,招致,招来

动词,得到

数词,表数量

动词,把……看作一样

副词,一旦

名词,旁边

名词,次序

动词,有序地排列

助词,的

用在主谓之间,取消句子独立性

动词,求得

助词,的

3.词类活用

(1)群贤毕至( )

(2)少长咸集( )

(3)映带左右( )

(4)一觞一咏( )

(5)齐彭殇为妄作( )

·

·

·

·

·

·

形容词用作名词,有才有德的人

形容词用作名词,少者,长者

名词用作动词,环绕

名词用作动词,喝酒

形容词用作动词,把……看作相等

4.古今异义

(1)引以为流觞曲水

古义: 。

今义: 。

(2)列坐其次

古义: 。

今义: 。

(3)俯察品类之盛

古义: 。

今义: 。

·

·

·

·

·

·

把……作为

认为

它的旁边

①次第较后,第二(用于列举事项);②次要的地位

自然界的万物

物品的种类

(4)所以游目骋怀

古义: 。

今义: 。

(5)或取诸怀抱

古义: 。

今义: 。

(6)亦将有感于斯文

古义: 。

今义: 。

·

·

·

·

·

·

用来……

表因果关系的连词

心怀

①动词,抱在怀里;②名词,胸前

这次集会的诗文

①名词,文化或文人;②形容词,文雅

5.特殊句式

(1)会于会稽山阴之兰亭( )

(2)引以为流觞曲水( )

(3)仰观宇宙之大( )

(4)当其欣于所遇( )

(5)不能喻之于怀( )

(6)死生亦大矣( )

状语后置句

省略句

定语后置句

状语后置句

状语后置句

判断句

6.文化常识

(1)流觞曲水:古人的一种游艺项目,众人坐在环曲的溪水边,把酒杯放在水面上任其漂动,停于某人处,即取而饮之,或吟咏诗赋来代替。

(2)修禊:古代的一种风俗。于三月上旬的巳日欢聚水滨,歌舞娱神,祈祷幸福,消除“妖邪”。到了王羲之生活的时代,许多文人名士借此机会,歌舞欢宴,游春享乐。禊,祭祀的礼节。

(3)彭殇:指生命的长短。彭,彭祖,传说中的人物,据说活到八百岁。殇,未成年而死。

7.成语积累

“山水”一族成语

(1)山清水秀:形容山水风景优美。也作“山明水秀”。

(2)湖光山色:湖和山相映衬的秀丽景色。

(3)山高水长:像山那么高,像水那样长。比喻人的品德高尚,影响深远。

(4)水木清华:池沼清澈,花木秀美。形容园林景色清幽。

(5)山长水阔:山水曲折蜿蜒而漫长。形容路途遥远。

(6)表里山河:指外有黄河,内有高山。泛指外和内有山河做屏障,地势险要。

问题探究

1.《兰亭集序》是一篇序文,它与一般的序文有什么不同之处

提示 作为诗集序,本文除了具备一般书序都介绍的写作缘由、成书过程和本书意义,最大的不同是文章由事及理,从一次宴会上升到对生死的思考。

2.《兰亭集序》共四段,从表达方式上看,前两段和后两段有什么不同

提示 前两段以描写为主,借景抒情;后两段以议论为主,抒发自己的人生感悟。

3.东晋文坛盛行骈文,王羲之是少数仍沿用散文写作或以散驭骈的作家之一。请赏析《兰亭集序》的语言特点。

提示 ①生动、准确的词语。本文中多处词语使用生动、准确,于洗练中见作者的功底。如“又有清流激湍,映带左右”,句中“清”字写出兰亭周围的水质——清澈透明,“激”字写出水状激越奔流,两者静动相结合,构成互补。“映带”既写出了远观水的情态,又巧妙地引出与兰亭的关系,为“流觞曲水”创造了条件。

②工整、华丽的对偶。文中多处使用对偶句,增加了文章的形式美,使形式与内容相得益彰。如“仰观宇宙之大,俯察品类之盛”,前句遥看宇宙,思绪飞扬;后句回望大地,万物葱茏,心潮澎湃。感情美与形式美达到高度统一。

③骈散结合,错落有致。如文中第3段“夫人之相与……感慨系之矣”,句子形式灵活,有骈句,如两个“或……”句,节奏明快,有音乐美;其他多是散句,长短不一,错落中见精致。

4.《兰亭集序》无论写景、抒情还是说理都十分恰当,请结合文本,从景、情、理三个角度简要解说文本在这三个方面体现的特点。

提示 ①景。作者注重用精短的景物描写,抒发情理独特的清淡脱俗而又空灵虚静的意境。文章第1段用最简洁的线条、最少的笔墨、最清淡的语言,极写山高林茂竹修长、水清流激映兰亭的和谐与疏朗。这种以少胜多、以虚当实、以简驭繁的景物描写手法,除了表现作者的审美趣味,更重要的是以留白的方式,为兰亭盛会中曲水流觞的祓禊之事提供了一个合适的背景,有利于把读者的注意力引向文章整体情趣与理趣的阐发。②情。从文章的整体结构看,本文情感呈现一种动态的变化过程,“乐”“痛”“悲”“感”有张有弛,情趣超凡。“信可乐”的是自然情趣,作者由此抒发人生感悟。如第4段先言“悲”,后得“感”。“悲”不是简单地对前文“死生亦大矣”的痛感的强调,而是为人类永远无法超越的认识上的局限性而感到悲伤。③理。理趣之美,在于文章第3、4段快然自足、倦然有感和临文嗟悼、世殊致一中所蕴含的人生哲理与人文价值。

5.如何对待生与死,这是人类的一个永恒的话题。有人认为,王羲之的生死观值得商榷,因为他只看到了生与死、长寿与短命,而没有看到生命的质量和活着的意义。你是否赞同这种说法 谈谈你对生与死的认识。

提示 观点一:赞同王羲之的看法。道家“一死生”“齐彭殇”,否定死与生的区别,是自欺欺人的虚妄之言。王羲之能对此提出否定,是正确的。他也因此感到人生短暂之悲,主张不应清谈、虚度人生。他的观点是积极的,他希望人们珍视生命,有所作为。

观点二:王羲之的观点有不足之处。正因为人生匆匆,我们才必须“只争朝夕”;正因为人生苦短,我们才要追求生命的永恒;正因为“痛死”,我们才“乐生”。但乐生不等于怕死,有时宁可要站着死,也不能跪着生。王羲之过于看重生命的长度而没有强调生命的意义。

思路整合

主题归纳

文章通过记叙兰亭集会的盛况、作者对生命的思考,抒写了乐生痛死这一人类所共有的感情,彻底否定了老庄“一死生,齐彭殇”的虚无主义的人生态度,从而树立了自己的生命意识——“死生亦大矣”,表达了一种积极处世的人生态度。

归去来兮辞并序

学习活动一 知人论世 梳理积累

作者简介

田园诗派之鼻祖——陶渊明 简介 陶渊明(约365—427),一说名潜,字元亮,世称“靖节先生”。

东晋诗人,被称为“汉魏南北朝800年间最杰出的诗人”。

浔阳柴桑(今江西九江)人。曾任江州祭酒、镇军参军、

建威参军、彭泽县令等职,最末一次出仕为彭泽县令,在职八十多天便弃职而去,从此归隐田园。他是中国第一位田园诗人,被誉为“田园诗派之鼻祖”“隐逸诗人之宗”。

作品 擅长诗文辞赋,代表作有《归园田居》《饮酒》《桃花源记》等,有《陶渊明集》。

评价 陶潜酷似卧龙豪,万古浔阳松菊高。莫信诗人竟平淡,二分《梁甫》一分《骚》。

——[清]龚自珍

作品背景

结束仕途的宣言书——《归去来兮辞并序》

东晋义熙元年(405),陶渊明最后一次出仕,做了八十多天的彭泽令便弃官归田,以后再也没有出来做官。当时郡里一位督邮来彭泽巡视,属吏要他束带迎接,以示敬意。他气愤地说,吾不能为五斗米折腰,拳拳事乡里小人邪!即日解绶去职,并赋《归去来兮辞》。《归去来兮辞并序》可以说是他结束仕途生活的宣言书。

名家点评

1.晋无文章,惟陶渊明《归去来兮辞》一篇而已。——欧阳修

2.《归去来兮辞》沛然如肺腑中流出,殊不见有斧凿痕。——李格非

3.其词义夷旷萧散,虽托楚声,而无其尤怨切蹙之病云。——朱熹

文化常识

辞

辞是一种形式比较自由灵活的古体韵文。篇幅长短不限,句式散文化。辞以四言或六言为主,间有长短句,在整齐之中有参差,错落有致,韵脚的转换和押韵的方式灵活而富于变化。

在汉代,人们习惯将辞和赋统称为辞赋,不加区别。但实际上二者是两种不同的文体。其相似之处在于:辞和赋都注重文采,讲究铺排,善于用典。但赋的句式进一步散文化,关联词语增多。在内容上,赋以咏物说理为主,而辞则重在抒情。

作者名句

1.盛年不重来,一日难再晨。——《杂诗·人生无根蒂》

2.落地为兄弟,何必骨肉亲!——《杂诗·人生无根蒂》

3.刑天舞干戚,猛志固常在。——《读山海经》(其十)

4.死去何所道,托体同山阿。——《拟挽歌辞三首》(其三)

5.不戚戚于贫贱,不汲汲于富贵。——《五柳先生传》

学习活动二 精研课文 理解鉴赏

阅读:解释加点的词语。

本领

恰逢

惧怕

造作勉强

急切

役使

挽回

补救

看见

满满

看

深知

游玩

拄着

抬起头

断绝

什么

羡慕

将要结束

为什么

期求

爱惜

放声长啸

姑且

思考:回答相应的问题。

1.小序中讲到的陶渊明辞官的原因有哪几点 (用原文回答)

①“质性自然,非矫厉所得”;②“饥冻虽切,违己交病”;③“尝从人事……怅然慷慨,深愧平生之志”;④“程氏妹丧于武昌”。

2.阅读第1段,思考:从陶渊明辞官归田的原因中可以看出他当时的心境如何。

3.“舟遥遥以轻飏,风飘飘而吹衣”表达了作者怎样的心情

自责(“田园将芜”)、自悔(“悟已往之不谏,知来者之可追”)、自觉、自醒(“实迷途其未远,觉今是而昨非”)。这里的“心为形役”中的“心”和“形”,显然不能单纯理解为“心意”和“形体”,应该深入理解为“心”是“志趣人格”,“形”是作者“出仕为官”的这种行为。

用舟轻快、风吹衣的飘逸来表现自己归居田园的轻松愉快,形象而富有情趣,有很强的感染力。表达了作者乘舟返家途中轻松愉快的心情。

4.补写出下列句子的空缺部分。

(1)陶渊明《归去来兮辞并序》起笔二句“ , ”既有对田园生活的向往,又有对当初自己为了谋生而出仕的懊悔。

(2)亡羊补牢,犹为未晚,意在告诫人们要决绝过去,放眼未来。《归去来兮辞并序》中也有相似句子“ , ”。

(3)陶渊明《归去来兮辞并序》描写归乡途中轻舟快水的两句“ , ”,表达了作者弃官归乡的畅快心情。

归去来兮 田园将芜胡不归

悟已往之不谏 知来者之可追

舟遥遥以轻飏 风飘飘而吹衣

5.“三径就荒,松菊犹存”写“松”“菊”有何作用

6.陶渊明所写的归隐之“乐”有哪几个方面 表达了他什么样的隐士情怀

庭院虽已荒芜,但松、菊保存完好,这给作者很大的精神慰藉。松、菊傲霜耐寒,一向是忠贞坚强的象征,陶渊明更是从来以松明志,以菊寄傲的。写松写菊,从中表现了陶渊明的清高人格。

归隐之“乐”:家人相迎之乐、居家之乐、游园之乐。表达了他淡泊明志、闲适自在的隐士情怀。

7.补写出下列句子的空缺部分。

(1)有一位学者,化用陶渊明诗文中的“ , ”,将自己狭小的书斋命名为“容安斋”。

(2)《归去来兮辞并序》中写陶渊明回家后看到的庭院环境的句子是“ , ”。

(3)《归去来兮辞并序》中“ , ”两句以云鸟自喻,表现作者过去做官出自无心,如今归田恰如鸟倦飞而知还。

倚南窗以寄傲 审容膝之易安

三径就荒 松菊犹存

云无心以出岫 鸟倦飞而知还

8.有人说“善万物之得时,感吾生之行休”表现了一种乐尽哀来之悲。你对这两句是如何理解的

面对生机勃勃的自然景象,作者羡慕万物,感叹自身。由物及人,自然生出人生短暂之伤感。由春来万物复苏,感到大自然的生生不息,同时想到人生的短暂与仓促。这两句虽有点沉郁,但细细品味,基调还是静谧而平和的。

9.补写出下列句子的空缺部分。

(1)(2024·新高考Ⅱ卷)同学们到郊外春游,阳光下树木葱郁,水流淙淙,小慧不禁想起了陶渊明《归去来兮辞》中的文句:“ , 。”

(2)《归去来兮辞并序》中的“ , ”,表现了陶渊明决定与外界断绝交往后,希望过上富有情味和高雅闲适的生活。

(3)在《归去来兮辞并序》中,表现农人对陶渊明诚恳热情的句子是“ , ”。

木欣欣以向荣 泉涓涓而始流

悦亲戚之情话 乐琴书以消忧

农人告余以春及 将有事于西畴

10.如何评价结尾两句“聊乘化以归尽,乐夫天命复奚疑”所表达的思想感情

这两句抒发了作者乐天安命的思想感情。既表现了作者遗世独立、心胸旷达的乐观精神,也流露出无可奈何、听天由命的消极情绪。隐逸的道路基本上都是逃避现实的,有消极的成分。但结合当时的社会环境,陶渊明不与黑暗的官场同流合污,其不慕富贵、安贫乐道的思想还是有一定积极意义的,它启示人们要从生活上远离丑恶污秽的现实。

11.补写出下列句子的空缺部分。

(1)陶渊明《归去来兮辞并序》中“ ”两句写了省察生命之有限,生年无多,何不从心愿而行。

(2)在《归去来兮辞并序》中,陶渊明表示“ , ”,这是他因怀疑自己辞官归隐的决定而心神不定时,再次对自己的劝告。

(3)陶渊明《归去来兮辞并序》中的“ , ”,描写了作者在大自然中用“啸”和“诗”来抒发感怀的情景。

寓形宇内复几时 曷不委心任去留

富贵非吾愿 帝乡不可期

登东皋以舒啸 临清流而赋诗

学习活动三 梳理知识 探究疑难

知识梳理

1.一词多义

恰逢

相会,会面

会合,聚集

一定

将要

行走

前往

实行,做

行为

拄着

竹制的马鞭

用鞭子打

策略

代词,代“为长吏”

助词,的

用于主谓之间,取消句子独立性

动词,到

2.词类活用

(1)生生所资,未见其术( )

(2)当敛裳宵逝( )

(3)情在骏奔( )

(4)善万物之得时( )

(5)眄庭柯以怡颜( )

(6)倚南窗以寄傲( )

(7)园日涉以成趣( )

(8)乐琴书以消忧( )

(9)悦亲戚之情话( )

(10)或棹孤舟( )

·

·

·

·

·

·

·

动词活用为名词,生活

名词作状语,在夜里

形容词用作动词,羡慕

形容词的使动用法,使愉快

名词作状语,每天

形容词的意动用法,以……为快乐

名词用作动词,用桨划

·

·

·

名词作状语,像骏马

形容词作名词,傲世的情怀

形容词的意动用法,以……为喜悦

3.古今异义

(1)幼稚盈室

古义: 。

今义: 。

(2)尝从人事

古义: 。

今义:__________________________________________________________

。

(3)于是怅然慷慨

古义: 。

今义: 。

·

·

·

·

指做官

常用于人的离合、境遇、存亡等情况或关于工作人员的录用、培养、

调配、奖罚等工作

感叹

不吝惜

·

·

小孩

年纪小;形容头脑简单或缺乏经验

(5)策扶老以流憩

古义: 。

今义: 。

(6)悦亲戚之情话

古义: 。

今义: 。

(5)既窈窕以寻壑

古义: 。

今义: 。

·

·

·

·

拐杖

搀扶老人

幽深的样子

(女子)文静而美好

(4)问征夫以前路

古义: 。

今义: 。

·

·

·

·

行人

指出征的人

内外亲属,包括父母和兄弟

跟自己家庭有婚姻关系或血统关系的家庭或它的成员

4.特殊句式

(1)遂见用于小邑( )

(2)皆口腹自役( )

(3)寻程氏妹丧于武昌( )

(4)既自以心为形役( )

(5)问征夫以前路( )

(6)复驾言兮焉求( )

(7)农人告余以春及( )

(8)将有事于西畴( )

(9)胡为乎遑遑欲何之( )

(10)富贵非吾愿( )

(11)乐夫天命复奚疑( )

判断句,宾语前置句

状语后置句

被动句

宾语前置句

宾语前置句

被动句

状语后置句

状语后置句

状语后置句

判断句

宾语前置句

5.成语积累

“辞官归隐”一族成语

(1)挂冠归隐:把官帽取下挂起来。比喻辞官归隐。

(2)拂袖而归:指毫无留恋,回到家乡归隐。拂袖,甩袖子,表示意志已决。

(3)箕山之节:指归隐以保全节操。旧时用以称誉不愿在乱世做官的人。亦作“箕山之志”“箕颍余芳”。

(4)角巾东路:意谓辞官退隐,登东归之路。后用以为归隐的典故。

(5)买田阳羡:指辞官归隐。

(6)挂冠归去:把戴的官帽取下来高高挂起,离职而去。指弃官出走。

(7)返我初服:归还我未做官时的衣服。指辞官归隐。

(8)倦鸟知还:疲倦的鸟知道飞回自己的巢。比喻辞官后归隐田园;也比喻从旅居之地返回故乡。

(9)把臂入林:指与友人一同归隐。

(10)鹤怨猿惊:白鹤哀怨,猿猴惊恐。形容气氛凄凉悲惨。形容对官场厌倦,有意归隐的心情。

(11)戢鳞潜翼:鱼儿敛起鳞甲,鸟儿收起翅膀。比喻人退出官场,归隐林泉。

问题探究

1.《归去来兮辞并序》主要写作者的“归”情,文章围绕“归”字,写了哪些

内容

提示 ①归家途中——小舟轻飏,和风吹衣;②归家心情——“问征夫以前路,恨晨光之熹微”;③家人欢迎——“僮仆欢迎,稚子候门”;④归后生活——饮酒、游园、观景。

2.《归去来兮辞并序》中哪些地方表现了作者遗世独立、心胸旷达、淡远潇洒的风格

提示 从该辞的序及辞的第1段可见,作者辞官是因为鄙视官场的黑暗,但文中却只言自己“惆怅而独悲”的心情,而不言官场的黑暗。对以往的居官求职,也只言“不谏”“昨非”,决定不与达官贵人来往,反用“息交以绝游”轻轻带过,而在写回到田园生活的场景时,句句从心中流出,写家中景——有松,有菊,有幼,有酒,有樽,差可告慰;写涉园之景——“木欣欣以向荣,泉涓涓而始流”,因而“善万物之得时,感吾生之行休”,处处显示作者“旷而真”的感情。这种淡远潇洒的文风,跟作者安贫乐道、超然物外的处世态度是完全一致的。

3.“诗言志”,作者的思想感情要借助相应的载体和手段来表达。《归去来兮辞并序》中作者是通过怎样的艺术手法来表现个人内心复杂的感情的

提示 文章寓情于景,情景交融,感情强烈而充沛,有感慨,有追求,有遗憾,有满足,但这一切都不是空发议论,而是借助于景物的形象描写。情在景中,景与物也有人情和个性。如第1段写归家途中的景色——“舟遥遥以轻飏,风飘飘而吹衣”,烘托了一种离开困境而进入坦途的欢快之情。又如第2段描写作者刚进庭院时看到的景象:“三径就荒,松菊犹存。”作者对家中松菊的特殊关切,说明了作者志趣的高尚,特别是“云无心以出岫,鸟倦飞而知还。景翳翳以将入,抚孤松而盘桓”这几句,形象地反映了作者当时的心境:过去做官本来出自无心,如今归田恰如鸟倦而知还。社会动乱黑暗,自己已到了迟暮之年,但仍要保持晚节。这里的“孤松”和上文的“松菊”一样,寄意深远。可见作者在心旷神怡的境况里,仍然不忘坚持个人的高洁情操。作者的性情与田园自然的美好构成了一个和谐的统一体,心灵的纯朴自由,外化在清新、幽远而富于生机的景物之中,使文章情景交融,充满诗情画意。

4.陶渊明诗文的艺术特点是“平淡自然”,前人说此文“沛然如肺腑中流出,殊不见有斧凿痕”。请结合《归去来兮辞并序》从情感表达和语言运用两个方面谈谈你的理解。

提示 本文无论是抒情、叙事、议论,还是结构、语言,都充分体现出了陶渊明诗文平淡自然、清远潇洒的风格特征。

从情感表达上来说,作者写作此文确实是发乎真情的,是为情造文,而非为文造情。正因为陶渊明内心深处真正热爱田园生活、热爱自然,才可能将这种感情表达得如此准确含蓄,如此打动人心。本文是一篇抒情咏怀之作,并带有相当多的叙事成分,但作者能将议论、叙事与抒情完美地结合起来,自然和谐地融为一体。情托于物,情寓于景,作者的感慨、喜悦等种种感情不是直接生发,而是在描景叙事中巧妙而自然地流露,在如画的景物展现中,作者那洒脱的胸怀、高洁的志趣也得以充分表现。作者的内心感情和志趣都外化为田园的种种美好景物,自然创造出绝妙的意境。文中写田园生活的乐趣,看起来都是一些平常的细节,但又处处显示出作者“旷而且真”的感情,在清淡平远的描述中,包含着浓浓的意趣和深刻的人生哲理。

从语言运用上说,本文的语言浅切朴素,音节和谐,辞意畅达,情致沛然流出,自然成韵,呈现出天然纯净之美。作者虽也用了不少典故,也化用了不少前人的语句,但都自然地化为己意,语如己出,毫无用典和化用的痕迹。因此说本文“平淡自然”,“沛然如肺腑中流出,殊不见有斧凿痕”是比较贴切的。

5.本文主要写作者归去之乐。有人认为这乐的背后掩藏着心灵深层的悲哀,你是否同意这样的见解

提示 联系陶渊明自身的背景和当时的社会背景来看,是可以这样理解的。陶渊明年轻时,受儒家思想的熏陶,希望学而优则仕,有“大济于苍生”之志。但东晋士族门阀观念相当严重,陶渊明非士族出身,客观上限制了他的求官之途,欲通过做官来实现自己的志向不易。另一方面,东晋末期,政治混乱,社会动荡不安,正直之士做官也难以得到重用,于是他也像当时许多士大夫一样,厌弃仕途,隐遁山林,在自然中寻找精神的慰藉。欲申志而不能,内心的悲哀自然是难以避免的。同时,就文章看,陶渊明的归去之乐始终伴随着生存之限,于是在自我陶醉的同时,也不断地进行自我安慰,这从文中的问句就可以看出。“世与我而相违,复驾言兮焉求 ”“曷不委心任去留 ”“胡为乎遑遑欲何之 ”“乐夫天命复奚疑!”这几句足见作者内心的悲哀。“善万物之得时,感吾生之行休”两句也透露出相同的信息。但是,他在作品中把来自自然的快乐表达得如此率真,不能不说他的确有“质性自然”“性本爱丘山”的一面。

思路整合

主题归纳

《归去来兮辞并序》叙述了作者辞官归隐后的生活情趣和内心感受,表现了他对官场的认识以及对人生的思索,表达了他洁身自好、不随世俗的情操。文章通过描写具体的景物和活动,创造出一种宁静恬适、乐天自然的意境,寄托了作者的生活理想。

复合文本比较鉴赏课

综合探究

任务探究一 分析两篇文章的语言特点

两晋时期,骈俪藻饰之风盛行。而《兰亭集序》《归去来兮辞并序》则别开生面,给当时的文坛带来了清新的气息。如《兰亭集序》的语言或骈或散,骈则整齐优美,散则错落有致,骈散间行,各得其长;且不尚华丽辞藻,不重典故堆砌,文笔洗练,自然有致。《归去来兮辞并序》则以六字句为主,间以三字句、四字句和七字句,朗朗上口,韵律悠扬,整体平淡自然且精练简洁。

1.《兰亭集序》《归去来兮辞并序》两篇文章在句式上有什么特点,根据提示完成表格。

篇 名 相同点 不同点

《兰亭 集序》 ① 《兰亭集序》骈散结合,错落有致。如“夫人之相与,俯仰一世。或取诸怀抱,悟言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外”。

《归去来兮 辞并序》 ②

两篇文章多处使用了对偶句。如“仰观宇宙之大,俯察品类之盛”“悟已往之不谏,知来者之可追”。

《归去来兮辞并序》骈偶押韵,简洁清新,富有节奏感和音乐美。如“乃瞻衡宇,载欣载奔。僮仆欢迎,稚子候门。三径就荒,松菊犹存。携幼入室,有酒盈樽”。

2.魏晋时期,文坛上已经开始出现雕饰堆砌之风,而《兰亭集序》《归去来兮辞并序》两篇文章却表现出淡远、疏放、拙朴的特有的语言风格,请结合两篇文章,简要分析。

提示 ①“淡远”表现为一种闲散、恬逸的意境。在《归去来兮辞并序》中,表现在作者淡泊、恬逸的情志,清静无为,乐天安命,不汲汲于利禄,不营求于荣华,以与世无争的眼光去静观默察世相人生。②“疏放”包含豁达开脱的人生哲学和追求闲逸、安宁的自娱意识。在《归去来兮辞并序》中,表现在作者采取超尘脱俗、安分守拙的方式,在宁静淡泊中,忘却人世的烦恼,在大自然里寻找心灵的避风港。③“拙朴”表现在文句如口语不经意流出,自然真切,是作者心胸的真实展示。在《兰亭集序》中,表现在作者对兰亭优美景象的描绘,自然而然地流露出的“信可乐也”;在《归去来兮辞并序》中,表现在作者写出了回到田园后的园中之乐、田中之乐和身心自由之乐。

任务探究二 比较两篇文章对自然的思考和对生命的感悟

《兰亭集序》和《归去来兮辞并序》都体现了在“人的觉醒”和“山水的发现”的魏晋时代文士对生命和自然的思考。他们都在人生苦短、终必有尽的现实面前有着心灵的悸动和思想的波澜,都在自然中感受到生命的气息和衷心的欢愉。

3.王羲之的《兰亭集序》与陶渊明的《归去来兮辞并序》都是寄情于山水之作,请结合文本分析他们对自然的不同态度。

提示 ①王羲之在《兰亭集序》中,极力描绘了会稽山水之美。作者沉浸于美景之中,抒发了对大自然的爱悦之情。于“天朗气清”之时,“游目骋怀”,欣赏着“茂林修竹”“清流激湍”,享受着“流觞曲水”“惠风和畅”,心中感到无限快意!他虽然爱山水,却没有真正走进去,融入自然之中。“足以极视听之娱”,说明他登山临水,只是为了满足感官享受;“足以畅叙幽情”,说明他赏山鉴水,只是为了获得禅玄理趣。甚至,因为只把山水当作驿站,他面对青山秀水感叹“信可乐也”的时候,想到的竟是“修短随化,终期于尽”,对生命易逝的大悲哀始终难以释怀。这秀美的山水只不过是他的“心灵驿站”而已。

②陶渊明在《归去来兮辞并序》中细致描述了田园生活之美,抒写了融入大自然的陶然之乐。“眄庭柯以怡颜”,家园的一草一木都让他心旷神怡;“园日涉以成趣”,熟悉的地方照样天天能看到风景;“既窈窕以寻壑,亦崎岖而经丘”,山水成了他日常生活的必需;“聊乘化以归尽,乐夫天命复奚疑”,是他摆脱了现实人生的困惑与虚幻,回到了生命本原的大地,回到了安身立命的精神家园的最佳写照。

4.这两篇文章都体现了魏晋时代文士对生命和自然的思考。请查阅相关资料,从“生命观”“生死观”和“自然观”的角度分析、比较它们之间的异同。

项目 生命观 生死观 自然观

同 都感叹生之可贵,愿珍惜生命 ① ②

异 ③ ④ 王羲之将自然作为人的审美对象,认为虽然能带来欢乐,但很快会逝去;陶渊明将自然作为精神家园,把自己的生命与自然融为一体,超越一般意义上的审美愉悦

都重视生死

都愿“归尽”自然

王羲之感叹人生苦短;陶渊明重视怎样选择和利用好短暂的一生

王羲之想要超越生死而又认识到把生死等同为虚妄;陶渊明对于死亡,平静随化,自然乐天

主题阅读

陶渊明的田园世界

隐逸诗人陶渊明以他自然、真淳的诗风,安贫乐道的人生体悟,在中国文学史上彰显出独特的艺术魅力。在追寻人生自我价值的道路上,时官时隐的陶渊明在矛盾中寻求到了心灵的归宿。对于田园世界的探寻,儒家的“独善其身”思想和道家的“天人合一”思想都对他产生了一定的影响。他发现了田园世界的美,以苦为乐,沉醉其中。

文本一

移居(其二)

陶渊明

春秋多佳日,登高赋新诗。

过门更相呼,有酒斟酌之。

农务各自归,闲暇辄相思。

相思则披衣,言笑无厌时。

此理将①不胜② 无为忽去兹。

衣食当须纪③,力耕不吾欺。

注①将:岂。②胜:美。③纪:经营。

文本二

归园田居(其三)

陶渊明

种豆南山下,草盛豆苗稀。

晨兴理荒秽,带月荷锄归。

道狭草木长,夕露沾我衣。

衣沾不足惜,但使愿无违。

文本三 陶渊明的外祖父孟嘉,据说是“好酣酒,至于忘怀得意,旁若无人”的,颇有魏晋名士风范,而这位野逸散仙般的老先生也成为陶渊明学习的榜样,在归隐后的陶渊明身上可以清楚地看到孟嘉的影子。

公元402年,桓玄举兵攻入东晋首都建康,改国为楚。公元404年,刘裕在家乡京口起兵攻击桓玄,陶渊明很高兴,马上去投奔刘裕,并写诗明志:“四十无闻,斯不足畏!脂我名车,策我名骥。千里虽遥,孰敢不至!”

这一年,刘裕击败桓玄。405年,刘裕迎司马德宗复位,十几年后司马德文(司马德宗之弟)将皇位禅让给刘裕,刘宋王朝诞生,南北朝开始。平定桓玄后,刘裕开始掌握朝政,并逐渐露出称帝的野心。在对平定桓玄之战的论功行赏中,刘裕却仅仅让陶渊明做了一个无职无权的镇军参军。

陶渊明对刘裕是颇有几分崇拜的,但骨子里的正统思想却使得他对刘裕的“谋朝篡位野心”颇有不满,在这样的矛盾心理作用下,他眼里的刘裕就有了许多异样的味道,刘裕对陶渊明这样的心态自然也是洞若观火,所以当然也不会重用陶渊明。陶渊明在《始作镇军参军经曲阿作》中写道:“目倦川途异,心念山泽居……”三月,上表辞官,马上被批准,再回家种地。

公元405年秋,叔父陶夔介绍他任彭泽县令。

这次到任应差主要是为了生计,他在《归去来兮辞》里说:“家里穷得揭不开锅了,连酒都好久喝不上了……”

但干到第八十一天,浔阳督邮要来视察,手下说:“您得穿戴整齐了,去跪迎上差。”这时候,陶渊明心中多年的郁结和文人傲骨终于爆发:吾不能为五斗米折腰,拳拳事乡里小人邪!这是陶渊明第四次辞官,也是最后一次,十三年的仕宦生涯结束了。

幸甚啊,幸甚!归去来!

魏晋文人洒脱飘逸的风骨对他影响颇大,陶渊明这年为自己更名为“潜”,并开始与佛道隐士来往,思索感悟,在自然天地中体会自然化生、天人合一的快乐,终于得出结论,要“聊乘化以归尽,乐夫天命复奚疑”了。这时候的陶渊明终于不再是一个半吊子政客、半吊子侠客,而成长为我们心目中那个“采菊东篱下,悠然见南山”的陶渊明了。以此为节点,陶渊明的一生分为前后两段。

陶渊明归隐之后,过着“种豆南山下,草盛豆苗稀”的生活,每天就是流连山水田园、饮酒、吟诗。与当年龌龊的官场一比,真有重生之叹,这时候的陶渊明知道,这才是自己真正喜欢的生活。

他以诗明志:“悟已往之不谏,知来者之可追。”就是说过去错了,对仕途彻底绝望了。陶渊明归隐后有自得与快乐:“舟遥遥以轻飏,风飘飘而吹衣。”欢乐之情溢于言表。但同时他也有抑郁:“……景翳翳以将入,抚孤松而盘桓。”

丰收的年头,陶渊明家会酿几大缸米酒,朋友来了,则必饮,一般总是老陶先醉,醉前会说:“我要醉了,不送你了啊,自己走好。”真是可爱极了。歉收的年头,老婆孩子都一脸菜色,酒就没了。这时候也有朋友送他些钱、米,也有的就请他过去,说是谈谈诗什么的,实际上就是想让陶渊明一醉。陶渊明曾在诗中写下自己的感叹:“饥来驱我去,不知竟何之!行行至斯里,叩门拙言辞……”

生活的确时有艰难,但归隐后的陶渊明,在大自然的山山水水里,最终得到了畅快淋漓的自由,他的诗章也在这个时期达到了最高境界,我们记住并且欣赏的也正是归隐后的田园诗家陶渊明。

《归园田居》里,他说:“久在樊笼里,复得返自然。”

《饮酒》中写道:“采菊东篱下,悠然见南山。”

《桃花源记》中:“阡陌交通,鸡犬相闻。”

《五柳先生传》里:“不戚戚于贫贱,不汲汲于富贵。”

欧阳修说:“晋无文章,唯陶渊明《归去来兮辞》而已。”王国维说:“三代以下之诗人,无过于屈子、渊明、子美、子瞻者。”

(节选自《桃花源里的陶渊明》,有删改)

阅读思考

1.陶渊明这座高峰,以自然为魂魄,他信仰自然,追慕自然,投身自然,耕作田园,再以最自然的文笔描写自然。请结合文本一和文本二分析他的田园乐趣表现在哪些方面。

参考答案 ①文本一表现的是一种美好的人际关系,即人与人之间充满了纯真而质朴的友情。“过门更相呼”至“言笑无厌时”六句对具体生活情景进行描述:邻居路过门前,热情地打招呼、劝酒,有农活儿时各自回去耕作,有余暇时便彼此想念。想念时就披上衣服,去找人谈心,说说笑笑没有满足之时。②文本二中“种豆南山下”“带月荷锄归”洋溢着作者心情的愉快和归隐的自豪,作者辞官归田,虽然耕作不佳却乐在其中,表现了作者对宁静和安适田园生活的热爱。

2.请结合文本具体分析陶渊明辞官归隐的主要原因。

参考答案 ①政治上不得志,最终对仕途彻底绝望。对不被重用、无法施展兼济天下的抱负的不满;对龌龊的官场的厌弃;面对屈辱时多年的郁结和文人傲骨的爆发,使陶渊明最终决定归隐田园。

②对田园生活的喜爱。在田园生活中体会到了真正的快乐,明白这才是自己真正喜欢的生活。

③晋时文人洒脱飘逸的世风对他的影响。野逸散仙般的外祖父及佛道隐士也对他产生了影响。

读写一体

超越生死与悲欢的生命范式

在王羲之看来,历史在发展,由盛到衰,由生到死,都是必然的。因为人生无常,时不我待,所以要珍惜时光,眷念生活,追求真实,表现了一种积极的、高旷的宇宙情怀,充满了哲理思辨,从而彻底地否定了老庄的齐生死的观点,树立了自己的生命意识——“死生亦大矣”。

微写作

请认真阅读《兰亭集序》,思考其蕴含的道理,写一段文字,谈谈自己的感悟。200字左右。

示例 一味渴求,不如率性而为。孟子曰:“饥者甘食,渴者甘饮,是未得饮食之正也,饥渴害之也。”意思是说,在饥渴时得饮食,反而得不到“饮食之正”;只有超脱了饥渴本身,饮食的正味才会让人回甘得旨。与此同理,人在渴求中追求事物,反而品不到事物的真正内蕴。著名书法家王羲之于酒酣耳热时笔走龙蛇,一篇《兰亭集序》横空出世。只是醉里丹青,偶见舛讹,酒醒后欲更录此文,却几经摹写终不得其法。究其原因,醉里丹青毫无渴求之心,纯乎又纯,一片天然,则笔末毫端自显真性情。可见,一味渴求,不如率性而为;求而不得,不如坦然面对,方得其妙。

本 课 结 束