12 石钟山记--2025高中语文选择性必修下册教学课件(共64张PPT)

文档属性

| 名称 | 12 石钟山记--2025高中语文选择性必修下册教学课件(共64张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.0MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-06-23 15:28:24 | ||

图片预览

文档简介

(共64张PPT)

第三单元

12 石钟山记

学习活动一 知人论世 梳理积累

学习活动二 精研课文 理解鉴赏

学习活动三 梳理知识 探究疑难

目录索引

学习活动四 综合研读 比较探究

学习目标 1.准确理解重点文言词句的含义,掌握重点句法、词法现象,培养文言语感。

2.理清文章的写作思路,感受集记叙、描写、议论于一体的行文特点和自然流畅、挥洒自如的文笔。

3.体会作者反对主观臆断、有疑必察的求实精神,了解苏轼散文的特点及其严谨治学的态度。

学习活动一

知人论世 梳理积累

作者简介

诗文独步天下——苏轼 简介 苏轼(1037—1101),字子瞻,号东坡居士,北宋文学家、书画家。

眉州眉山(今属四川)人。苏轼与父苏洵、弟苏辙,合称“三苏”。

与欧阳修并称“欧苏”,与黄庭坚并称“苏黄”,与辛弃疾并称

“苏辛”。苏轼的文章汪洋恣肆,明白畅达。苏轼为“唐宋八大家”之一。其词开豪放一派,对后代很有影响。

作品 著有《东坡乐府》等。

评价 此人善读书,善用事。他日文章,必独步天下。

——[北宋]欧阳修

作品背景

实地考察,去伪存真——《石钟山记》

宋神宗元丰七年(1084)六月,苏轼由黄州团练副使调任汝州(现河南临汝)团练副使时,顺便送他的长子苏迈到饶州德兴县(今属江西)任县尉,途经湖口,游览了石钟山,进行实地考察,为辨明石钟山命名的由来,写了这篇游记。

相关常识

游 记

古代游记作为古代散文文体的一种,前人多把它归入“杂记体”中。它是模山范水、专门记游的文章,以描绘山川自然、风景名胜为内容,写旅途的见闻和对大自然风光之美的感受。作者一般是先描写自然景色,然后再生发感慨,如王安石的《游褒禅山记》;有的则采用“议—叙—议”的方式,如苏轼的《石钟山记》。

名家点评

1.其于人,见善称之,如恐不及;见不善斥之,如恐不尽;见义勇于敢为,而不顾其害。用此数困于世,然终不以为恨。——苏辙

2.坡公此记:议论,天下之名言也;笔力,天下之至文也;楷法,天下之妙画也。——刘克庄

3.世人不晓石钟命名之故,始失于旧注之不详,继失于浅人之俗见。千古奇胜,埋没多少!坡公身历其境,闻之真,察之晰,从前无数疑案,一一破明。爽心快目!——吴楚材、吴调侯

4.苏东坡诗之伟大,因他一辈子没有在政治上得意过。他一生奔走潦倒,波澜曲折都在诗里见。苏东坡的儒学境界并不高,但在他处艰难的环境中,他的人格是伟大的。——钱穆

课外拓展

文人骚客和石钟山

石钟山在历史上是儒家的圣地,是佛家的道场。早在唐代就有高僧在此建寺住持,宋代高僧佛印在石钟山宝钟寺修持多年,直至清朝,香火鼎盛。古代儒学名流陶渊明、孟浩然、李白、白居易、王安石、苏轼、苏辙、黄庭坚、陆游、朱熹、文天祥、王守仁等曾登临览胜,或题诗、撰文,以记胜抒怀。

学习活动二

精研课文 理解鉴赏

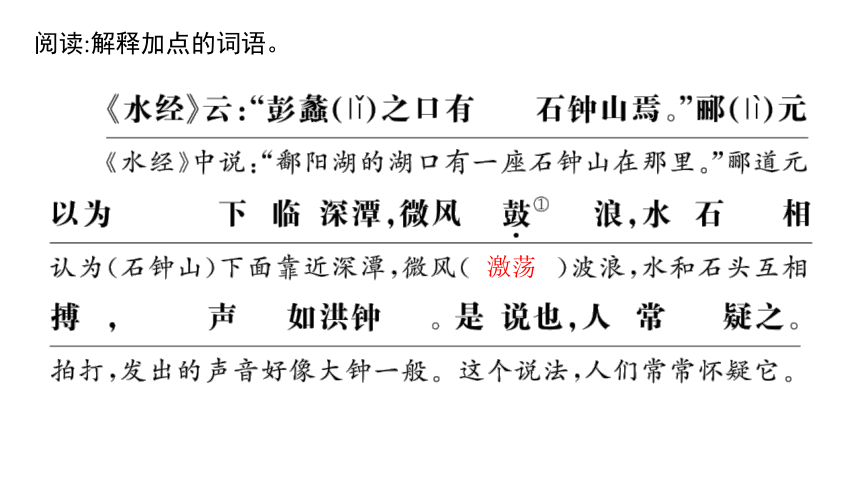

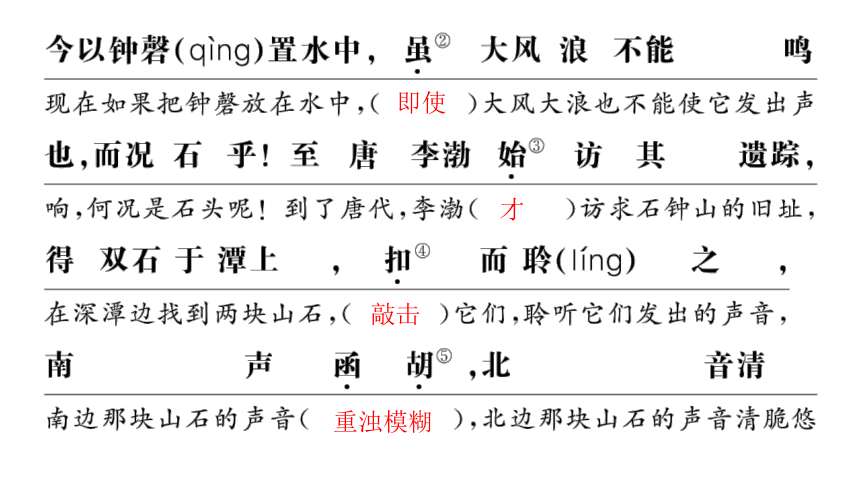

阅读:解释加点的词语。

激荡

即使

才

敲击

重浊模糊

慢慢

更加

命名

到

好像

攻击

有人

裂缝

挡在

先前

演奏

知道

欺骗

主观想象去猜测

大概

终究

浅陋

简略

思考:回答相应的问题。

1.郦道元、李渤对石钟山得名由来各有什么说法 人们对郦道元的说法、作者对李渤的说法持什么态度 作者的依据是什么 根据提示完成表格。

前人姓名 得名由来 态度 作者依据

郦道元 下临深潭,微风鼓浪,水石相搏,声如洪钟 人常疑之 ①

李渤 ② ③ 石之铿然有声者,所在皆是也,而此独以钟名,何哉

今以钟磬置水中,虽大风浪不能鸣也,而况石乎

得双石于潭上,扣而聆之,南声函胡,北音清越,桴止响腾,余韵徐歇

余尤疑之

2.补写出下列句子的空缺部分。

(1)《石钟山记》中,苏轼怀疑郦道元关于石钟山得名的理由的说法在于“ , ”,更何况是石头呢

(2)在《石钟山记》中,李渤亲访遗踪,亲扣其石,亲聆其音,认为自己找到石钟山得名的原因是:山石发出的声音“ , ”。

(3)《石钟山记》一文,苏轼用“ , ”来否定唐代李渤对石钟山名字来历的看法。

今以钟磬置水中 虽大风浪不能鸣也

南声函胡 北音清越

石之铿然有声者 所在皆是也

3.作为游记,苏轼对夜游石钟山情景的描写很有特色。请列举两例,简要说明其运用的表达技巧。

①运用了比喻的修辞手法和以动衬静的手法,把大石、栖鹘、水波的形态和声音描绘得形象逼真。②运用了“磔磔”“噌吰”“窾坎镗鞳”等拟声词,使人如临其境,如闻其声。

4.文章对两处鸟叫和两处水声的描写完全不同,请结合文本加以赏析。

①两处鸟叫不同。写栖鹘是先点出鸟名(“山上栖鹘”),再写惊飞(“闻人声亦惊起”),最后才写其叫声(“磔磔云霄间”);写鹳鹤是先写声音(“又有若老人咳且笑于山谷中者”),然后交代是鹳鹤在叫(“或曰此鹳鹤也”)。前者用拟声词“磔磔”形容其惊叫,后者运用比喻的修辞手法,用“若老人咳且笑”形容其怪叫。

②两处水声不同。前面的水声是“微波”与山下的“石穴罅”相击而发出的,后面的水声是“风水”与中流大石的窍穴相吞吐而发出的,这是声源不同;前面的“噌吰如钟鼓不绝”是一种洪大响亮的声音,后面的“窾坎镗鞳……如乐作焉”是一种比较低而悠扬的声音,这是音调和音量的不同;前面是先闻声,后发现山下“石穴罅”,后面是先看见“大石当中流”“空中而多窍”,然后再写“有窾坎镗鞳之声”,写的顺序也不同。

5.补写出下列句子的空缺部分。

(1)《石钟山记》里,苏东坡对和尚与小童的展示“笑而不信”,晚上趁着月光,他“ , ”,观大石,闻鹘鸣,置身现场,想通过行动寻找答案。

(2)《石钟山记》中,作者和苏迈夜里乘船到绝壁之下后,作者用比喻的修辞手法写山石阴森可怖的句子是“ , ”。

(3)《石钟山记》中,作者和苏迈夜里乘船到绝壁之下后,写宿巢的隼受惊动而飞鸣的句子是“ , ”。

(4)《石钟山记》中,苏轼告诉苏迈,绝壁之下听到的“噌吰之声”和“窾坎镗鞳之声”,分别是“ ”和“ ”。

独与迈乘小舟 至绝壁下

如猛兽奇鬼 森然欲搏人

闻人声亦惊起 磔磔云霄间

周景王之无射也

魏庄子之歌钟也

6.“士大夫终不肯以小舟夜泊绝壁之下”与上文哪些话呼应 这句话表现了作者怎样的思想感情

①和“至暮夜月明……或曰此鹳鹤也”相呼应。②表现了作者凡事强调实地考察,不盲从的思想感情。

7.补写出下列句子的空缺部分。

(1)从苏轼的《石钟山记》我们可以得到一个启示:治学做事要有严谨的态度,“ , ”的态度是不可取的。

(2)《石钟山记》中,苏轼指出鄙陋之人只从表面去解释石钟山得名理由,却得不到它实际情况的句子是“ , ”。

(3)“ , ”两句表明苏轼写《石钟山记》的目的是传播自己的见解,并证实、补充郦道元的观点,纠正李渤的观点。

事不目见耳闻 而臆断其有无

而陋者乃以斧斤考击而求之 自以为得其实

盖叹郦元之简 而笑李渤之陋也

8.苏轼找到了石钟山的得名由来,你怎么看待苏轼的这种做法

苏轼为了弄清石钟山得名的真相,不避艰险,亲身探访,是难能可贵的。虽然由于种种原因,他考察得出的结论未必完全正确,但这种不迷信古人、不轻信旧说、不主观臆断的怀疑精神和实地考察的探究精神是值得肯定和学习的。

学习活动三

梳理知识 探究疑难

知识梳理

1.通假字

南声函胡

“ ”同“ ”,意义: 。

函胡

含糊

重浊模糊

2.一词多义

兼词,相当于“于此”,在那里

形容词词尾,相当于“然”,……的样子

兼词,相当于“于是”

助词,无义,表陈述语气

乐器

击鼓

弹奏

激荡,掀动

得到,找得

能够

收获

巩固

坚决

本来

3.词类活用

(1)余自齐安舟行适临汝( )

(2)事不目见耳闻( )

(3)微风鼓浪( )

(4)而此独以钟名( )

(5)虽大风浪不能鸣也( )

·

·

·

·

·

名词作状语,表示动作行为所用的工具,凭借着舟

名词作状语,用眼睛,用耳朵

名词作动词,激荡,掀动

名词用作动词,命名

使动用法,使……鸣

4.古今异义

(1)而陋者乃以斧斤考击而求之,自以为得其实

古义: 。

今义: 。

(2)余方心动欲还

古义: 。

今义: 。

(3)有大石当中流,可坐百人,空中而多窍

古义: 。

今义: 。

·

·

·

·

·

·

两个词。其,那,指示代词。实,事情真相,名词

一个词。实际上,副词

内心惊恐

内心有所触动

中间是空的

天空中

5.特殊句式

(1)石之铿然有声者( )

(2)又有若老人咳且笑于山谷中者( )

(3)而大声发于水上( )

(4)噌吰者,周景王之无射也( )

(5)古之人不余欺也( )

定语后置句,“者”是定语后置的标志

状语后置句

状语后置句

判断句,“……者,……也”,表判断

否定句中代词作宾语,宾语前置句

6.成语积累

“亲身实践”一族成语

(1)躬体力行:亲身体验,努力实行。

(2)躬行实践:亲自去做,去体会。

(3)力学笃行:努力学习,认真实践。

(4)以身作则:以自己的行动做出榜样。

(5)扣盘扪钥:比喻不经实践,认识片面,难以得到真知。

(6)实事求是:从实际情况出发,不夸大,不缩小,正确地对待和处理问题。

(7)事必躬亲:不管什么事一定亲自去做。

文本研读

问题探究

1.从文中的描写来看,苏轼这次考察应该说是冒着极大风险的,因为所到之地皆阴森恐怖。那么,文中的景物描写有什么作用呢

提示 ①丰富文章的内容,增强真实感和可读性。这篇文章总体上以议论为主,而在议论中加入这样一段阴森森的、让人毛骨悚然的描写,则能使议论不显乏味,引人入胜,让读者有身临其境之感,紧跟作者的思路,也急切想知道出现这种景象的原因。

②揭示了石钟山得名由来难为人知的原因,为议论张本。作者在发现石钟山得名的原因之前,先写大石、栖鹘、鹳鹤等,运用了比喻、拟人的修辞手法,状形摹声,着重描写石钟山月夜景色的幽深、怪异、恐怖,说明人们在一般情况下不敢涉足此地。这样写暗含着这样的意思:石钟山得名的奥秘之所以长期未能弄清楚,正是因为这里环境险恶,如不亲历险境,就难以“得其实”。此外,营造阴森恐怖的气氛,也与下文的“士大夫终不肯以小舟夜泊绝壁之下,故莫能知”相呼应。

2.行文富于曲折变化,是本文的一个突出特色。请举例赏析。

提示 如文中写对旧说之疑共有三次。不仅每次写法不同,即便在同一次中,文笔也有曲折。对郦道元,是以人之疑引出己之疑,而己之疑又是以钟磬置水中的实验来论证的;李渤本来是在纠正郦道元的说法,作者引述时,特别加一句“自以为得之矣”,紧接着陡然一转——“然是说也,余尤疑之”,着一“尤”字,说它较郦道元的说法更不可信;对寺僧使小童持斧敲击所谓“石钟”,仅以“余固笑而不信也”一句表示不屑一驳,矛头直指得双石“扣而聆之”的李渤,驳李渤全用议论,一针见血,不同于用实验验证郦道元的说法。而且,此节插在游山之前,也使文章平添波澜。总之,本文所记之事、所讨论的问题虽平常,但通篇几句一折,有些地方一句一转,极尽起伏变化之致,使议论内容富有可读性。

3.本文结构不像一般的记游性散文那样,先记游,然后议论。请结合文本分析文章结构。

提示 本文先议论,由议论带出记叙,最后又以议论作结。作者以“疑─察─结论”三个步骤展开全文。全文首尾呼应,逻辑严密,浑然一体。本文一开始就提出郦道元的说法,提出别人对此说的怀疑,这种怀疑也不是没有根据,而是以用钟磬做的实验为依据。这就为文章第2段中作者所见的两处声源——“石穴罅”和“大石当中流”做铺垫,从而发出“古之人不余欺也”的慨叹。在文章最后,又一次慨叹郦道元所说虽对,但太简单了,让世人不能真正明白。而对李渤扣石“聆之”并以此推断石钟山得名原因的做法,作者在第1段就表示“余尤疑之”。第2段中寺僧使小童持斧扣石,作者对此种验证方法仍是“笑而不信”。待实地考察得出真相之后,在第3段中,作者又回扣前文“笑李渤之陋”。全文由思而行,有感而发,夹叙夹议,记叙、描写、议论环环相扣,浑然一体。

4.文中写了作者的三次“笑”,他在笑什么 试简要分析。

提示 ①“余固笑而不信也”,这是因李渤的“以扣石得声”之说本不可信,而一些人却盲目相信,因此觉得可笑。

②“因笑谓迈曰……”,这是经过惊心动魄的实地考察而弄清石钟山得名由来之后的自得、兴奋的笑。

③“叹郦元之简,而笑李渤之陋也”,这是对李渤的说法的否定,也是对李渤的浅薄的嘲笑。

5.苏轼认为石钟山得名的原因是什么

提示 ①“山下皆石穴罅,不知其浅深,微波入焉,涵澹澎湃而为此也。”

②“舟回至两山间,将入港口,有大石当中流,可坐百人,空中而多窍,与风水相吞吐,有窾坎镗鞳之声,与向之噌吰者相应。”

综合这两处可以看出,作者认为“空中而多窍”的石头“当中流”,风浪出入石头的窟窿,发出“噌吰”与“窾坎镗鞳”之声,如钟鸣一样,石钟山因此而得名。

可见作者和郦道元的观点基本一致,郦道元认为“微风鼓浪,水石相搏,声如洪钟”,苏轼则明确指出什么样的水与什么样的石相击,发出怎样的钟声,描述得更加详细。

思路整合

主题归纳

本文记录了作者考察石钟山得名的原因的过程,文中的叙事、议论皆由探寻石钟山命名的来由而发,卒章显志,先得出“事不目见耳闻,而臆断其有无,可乎”的观点,再用“叹郦元之简,而笑李渤之陋”的一叹、一笑,点写自己的写作意图。通过记叙对石钟山得名由来的探究,强调要正确判断一件事物,必须深入实际,认真调查。

学习活动四

综合研读 比较探究

思维提升

1.“文以载道”是中国古代为文的传统,阅读《种树郭橐驼传》和《石钟山记》,对比分析这两篇文章分别阐发了什么之“道”,体现了中国知识分子哪些优良的传统。

篇 目 道 优良的传统

《种树郭橐驼传》 围绕着“养树之术”和“养人之术”的类比展开,揭示了切合现实政治的“治世之道” ②

《石钟山记》 ① 表现了作者的质疑精神,体现了非常可贵的求实的科学精神

通过重视直接经验,不满足于间接认识的,总结出属于认识论方面的“致知之道”

表现了作者对民生的关注和对治术的思考,体现了中国知识分子关注民生疾苦的优良传统

2.两篇课文都因事说理,由小事入,由深理出。请结合文本分析文章的“事”和“理”分别是什么,文章是如何融叙事说理于一体的。

项 目 《种树郭橐驼传》 《石钟山记》

事 ① 作者暮夜亲自考察石钟山命名的事

理 ② ④

因事说理 ③ ⑤

给郭橐驼写传记,郭橐驼讲述种树之道

运用“养树”与“养人”类比的写法,把种树管树之理引申到吏治上去,说出一番居官治民的道理

由此及彼,类比说理

要认识事物的真相必须“目见耳闻”,切忌“臆断其有无”

提出问题—解决问题—抒发感想

3.苏轼写《石钟山记》的意图是“叹郦元之简,而笑李渤之陋”,这说明“事不目见耳闻”,不能“臆断其有无”。但后人考证认为,苏轼的说法也不正确。那么,学习这篇文章的意义是什么呢

提示 观点一:不轻信前人的说法。尽管苏轼的说法也许不完全正确,但是我们并不能因此否定苏轼的努力。人们对客观事物的认识本来就有一个过程,而且后人对苏轼说法的怀疑—察疑—释疑,与苏轼不迷信古人,不轻信旧说,不臆断,愿亲身实地观察的精神相一致。

观点二:实践出真知。作者在文中强调耳闻目见、实地考察的重要性,反对臆断、草率盲从,这是我们认识世界的科学的方法和态度。我们应该像苏轼那样勇于实践,用实践来检验我们的认识是否正确。

主题阅读

石钟山得名探源

实践出真知,苏轼通过实地探查石钟山得名的由来,从而体会到调查研究是认识事物本质的有效方法。实践决定认识,认识对实践具有能动的反作用。实践是人们改造客观世界的一切活动,是主观见之于客观的活动,实践过程是主观认识同客观事物联系的桥梁。

材料一

游石钟山记

[明]罗洪先

昔郦氏注《水经》载:石钟山以为风起微波,激石有声,不详其故。东坡夜舣扁舟山下,听其所以鸣者,本石多穹,遂为辨,以补其遗。

丙午春,余过湖口。临渊上下两山,皆若钟形,而上钟尤奇。是时水未涨,山麓尽出,缘石以登若伏轼,昆阳旌旗矛戟森然成列。稍深则纵观咸阳千门万户,罗帏绣幕掩映低垂,入其中犹佛氏言。海若献琛,珊瑚珠贝金光碧彩错出于惊涛巨浪,莫可辨择,聆而视之,垂者磬悬,侧者笋茁,缺者藕折,环者玦连,自吾栖崖穴以来,攀危历险,未有若是奇者矣。

夫音固由窾以出,苟实其中,亦复喑然。故钟之制,甬则震,龠[注]则郁。是石钟者中虚外窾为之也。虚者大,窾者小,故出之有余,而应且远。今夫瓮、盎、罂、卣,均虚器也,注之水则瓮盎不若罂卣之声,此中外大小之验也。东坡舣涯未目其麓,故犹有遗论。

呜呼!石本无声,虚犹足以召之,又况人之心乎 是石当彭蠡入江处,众流迸驶,湍回洑射,日刔月消。石虽坚不胜其力之久,故其形亦备钻研磨刮之工,莹莹如玉,其未入于水者,色黯理疏,顽悍而轮囷,略不相肖。然则风靡波荡,其亦有助于石而致虚者,固有道耶 因记以俟好古者。

(有删改)

注龠(yuè):扣覆,覆盖。

材料二

《春在堂随笔》卷七

[清]俞樾

东坡《石钟山记》叹郦元之简而笑李渤之陋,至今游石钟山者,皆以坡语为然。余亲家翁彭雪琴侍郎……驻江西最久,语余云:“湖口县钟山有二,一在城西,滨鄱阳湖,曰上钟山;一在城东,临大江,曰下钟山。下钟山即东坡作记处。然东坡谓山石与风水相吞吐,有声如乐作,此恐不然。天下水中之山多矣。凡有罅隙,风水相遭,皆有噌吰镗鞳之声,何独兹山为然乎 余居湖口久,每冬日水落,则山下有洞门出焉。入之,其中透漏玲珑,乳石如天花散漫,垂垂欲落。途径蜿蜒如龙,峭壁上皆枯蛤粘着,俨然鳞甲。洞中宽敞,左右旁通,可容千人。最上层则昏黑不可辨。烛而登,其地平坦,气亦温和,蝙蝠大如扇,夜明砂积尺许。”

“旁又有小洞,蛇行而入,复宽广,可容三人坐。壁上镌‘丹房’二字,且多小诗,语皆可喜。如云‘我来醉卧三千年,且喜人世无人识’,又云‘小憩千年人不识,桃花春涨洞门关’。无年代姓名,不知何人所作也。盖全山皆空,如钟覆地,故得钟名。上钟山亦中空。此两山皆当以形论,不当以声论。东坡当日,犹过其门而未入其室也。”

(有删改)

阅读思考

1.石钟山是著名的风景胜地,因山势峥嵘而吸引游客;又因居高临下,控扼江湖而有“江湖锁钥”之称,是古时兵家必争之地。古往今来,多少文人武将登上石钟山,面对奇景异观,抒发内心感受。比较一下两则材料各侧重表现什么内容。

参考答案①《游石钟山记》通过探究石钟山命名原因,告诉人们:要想知道事情的真相,应该实地考察,有实践的精神,且要能够挑战前人,能质疑前人。

②《<春在堂随笔>卷七》中俞樾认为:全山皆空,如钟覆地,故得钟名。他认为苏轼考察石钟山没有探察到问题的根本,苏轼与李渤犯了类似的错误。他也写出了石钟山对人们有巨大的吸引力,文人雅士纷至沓来,使石钟山积聚着浓厚的文化底蕴,独具魅力。

2.结合苏轼的《石钟山记》和这两篇文章,谈谈三人观点的异同。

参考答案①苏轼和罗洪先都认为石钟山是以声命名,两人只是观察的角度不同;②罗洪先和俞樾都认为石钟山如钟覆地,但俞樾认为是以形命名。

参考译文 材料一 过去郦道元注《水经》记载:石钟山是因为风吹起微波,激荡着山石而发出声响,但对其中的缘故知之不详。苏东坡月夜驾扁舟停靠在山下,听察石钟山发出钟声的原因,原来是山石多窟窿,便写下辨析的文章,用来弥补郦氏的疏漏。

丙午年的春天,我经过湖口。下临深渊的上、下两座山,都像钟的形状,而且上钟石尤为奇特。这时水位没有上涨,山脚完全露出,以俯身车轼那样的姿势沿着石头攀登,似见昆仑山阳面一般的森然排列着石的旌旗、石的矛戟。稍稍深入洞穴之中,便可纵情观赏咸阳城中似的千门万户,低垂的罗帏绣幕相互掩映,进入其中,犹如佛家所说:大海像要竞献珍宝,珊瑚、珠宝之类金碧辉煌、五光十色错杂地出现在惊涛骇浪之中,难以分辨、择取,仔细审视,下垂的如悬挂的磬,侧立的如茁壮的笋,缺损的如折断的藕,环绕的如连接的玉玦,自从我崖居穴处以来,攀登危崖历经险峻,还从来没有见到这样奇妙的景观呢。

钟声固然是由孔穴中发出来的,如果山石的中间是实的,声音还是喑哑的。所以钟的规制,悬挂着的声音便震响,扣覆着的声音便郁闷。这里的石钟是由于中间空虚外面多孔而形成的。虚空的部分大,孔穴相对为小,所以声出而有余韵,而且回音也远。现在瓮、盎、罂、卣四种盛器,都是中间虚空的,把水注入其中,瓮、盎发出的声响不如罂、卣,这是中间、外部,大与小不同而产生的不同反应。苏东坡当年停舟水边未能看到山根,所以他的判断还有不足之处。

啊!石头本来是没有声音的,但虚中仍能召至声闻,何况人的心呢!钟石正当彭蠡湖的入江处,许多水道迸流急驶,湍急着、回荡着,漩涡着、激射着,天天排剔,月月销蚀。石头虽然坚固,但顶不住水力的持久作用,所以石的形体也就具备着钻、研、磨、刮的功效,晶莹如玉,那没有进入水中的部分,颜色黯淡,纹理粗疏,显得顽悍而高大,与山麓部分一点也不相似。那么,风吹波荡,也有助于石头导致虚空的事实,本身不就蕴含着一定的事理吗 因此而记述下来,以期爱好访古的人指教。

材料二 苏东坡的《石钟山记》感叹郦道元的简略,嘲笑李渤的浅陋,至今游览石钟山的人,都认为他的话是对的。我的亲家公彭雪琴侍郎……驻守江西时间最久,(他)对我说:“湖口县有两座钟山,一座在城西,在鄱阳湖边上,叫作上钟山;一座在城东,面临大江,叫作下钟山。下钟山就是苏轼(游览)作记的地方。但是苏轼说山石与风水相吞吐,发出的声音像音乐演奏,这个恐怕不是这样。天下水中的山有很多。但凡有裂缝,风和水相遭遇,都有噌吰镗鞳的声音,为什么只有这山(石钟山)是这样(命名)呢 我久住在湖口,每到了冬天水面落下,则山下有像门一样的洞出现。进入洞里,里面透漏玲珑,钟乳石像天花散漫一样,下垂的样子好像要落地。小路蜿蜒曲折,像龙一样。峭壁上都粘着干枯的蛤蜊,就像鳞甲似的。洞中宽敞,左右可以通向别的(洞穴),可以容纳千人。最上层则昏沉黑暗不可辨别。点着蜡烛攀登,地势平坦,气候也温和,蝙蝠大得像扇子,蝙蝠的干燥粪便积累了一尺多。”

“旁边又有小洞,像蛇一样爬着进入,(洞)又变得宽阔,可以容纳三个人坐下。石壁上刻着‘丹房’两个字,而且有很多小诗,语句都很好。比如写着‘我来醉卧三千年,且喜人世无人识’,又写着‘小憩千年人不识,桃花春涨洞门关’。没有年代姓名,不知道是什么人作的。大概因为全山都是空的,就像钟覆盖着地面一样,所以得到钟这个(山)名。上钟山也是中空的。这两座山(的命名)应该以形状而论,不应该以声音来说。苏轼当天,就像从门口过而没有进入它的室内一样。”

读写一体

实践以求真,观全以去伪

一语不能践,万卷徒空虚。寺僧未经深入考察,便“顺理成章”地认同了李渤“因石发声”的观点,而造成了真相之不传,影射至今。我们应该有苏轼“笑而不信”的怀疑精神,更要有其实事求是的考察精神,敢于“暮夜月明”时乘舟探索。“事不目见耳闻,而臆断其有无”,苏轼在追求真相的时候勇于质疑和批驳,强调要实地探索,亲眼认识事物。目见耳闻为实,亲身探索才是认识世界的第一途径。实践一直代表着从无到有的跨进。全面观察考量,才有可能去伪存真,更加接近事物的本真。

微写作

请以“躬行实践”为观点,写一段文字,200字左右。

示例 躬行实践是我们与真实相遇的不二法门。常言道“三人成虎”,很多事就是在一传十十传百中慢慢失去了其真实性。而在对一件事下定论前,我们可以选择先去亲眼看看、亲耳听听。苏轼不明白石钟山是如何发出声音的,于是夜乘小舟去看,这才明白缘由;列夫·托尔斯泰在创作《战争与和平》时不清楚战场真正的样子,于是去实地考察,这才将战争场面写得生动具体;西方国家不相信中国能独立研制出种种高科技产品,在中国将它们展示在世界面前时才停止了质疑……所以,道听途说不可取,亲眼所见方为上策。“事不目见耳闻”,不能“臆断其有无”。

本 课 结 束

第三单元

12 石钟山记

学习活动一 知人论世 梳理积累

学习活动二 精研课文 理解鉴赏

学习活动三 梳理知识 探究疑难

目录索引

学习活动四 综合研读 比较探究

学习目标 1.准确理解重点文言词句的含义,掌握重点句法、词法现象,培养文言语感。

2.理清文章的写作思路,感受集记叙、描写、议论于一体的行文特点和自然流畅、挥洒自如的文笔。

3.体会作者反对主观臆断、有疑必察的求实精神,了解苏轼散文的特点及其严谨治学的态度。

学习活动一

知人论世 梳理积累

作者简介

诗文独步天下——苏轼 简介 苏轼(1037—1101),字子瞻,号东坡居士,北宋文学家、书画家。

眉州眉山(今属四川)人。苏轼与父苏洵、弟苏辙,合称“三苏”。

与欧阳修并称“欧苏”,与黄庭坚并称“苏黄”,与辛弃疾并称

“苏辛”。苏轼的文章汪洋恣肆,明白畅达。苏轼为“唐宋八大家”之一。其词开豪放一派,对后代很有影响。

作品 著有《东坡乐府》等。

评价 此人善读书,善用事。他日文章,必独步天下。

——[北宋]欧阳修

作品背景

实地考察,去伪存真——《石钟山记》

宋神宗元丰七年(1084)六月,苏轼由黄州团练副使调任汝州(现河南临汝)团练副使时,顺便送他的长子苏迈到饶州德兴县(今属江西)任县尉,途经湖口,游览了石钟山,进行实地考察,为辨明石钟山命名的由来,写了这篇游记。

相关常识

游 记

古代游记作为古代散文文体的一种,前人多把它归入“杂记体”中。它是模山范水、专门记游的文章,以描绘山川自然、风景名胜为内容,写旅途的见闻和对大自然风光之美的感受。作者一般是先描写自然景色,然后再生发感慨,如王安石的《游褒禅山记》;有的则采用“议—叙—议”的方式,如苏轼的《石钟山记》。

名家点评

1.其于人,见善称之,如恐不及;见不善斥之,如恐不尽;见义勇于敢为,而不顾其害。用此数困于世,然终不以为恨。——苏辙

2.坡公此记:议论,天下之名言也;笔力,天下之至文也;楷法,天下之妙画也。——刘克庄

3.世人不晓石钟命名之故,始失于旧注之不详,继失于浅人之俗见。千古奇胜,埋没多少!坡公身历其境,闻之真,察之晰,从前无数疑案,一一破明。爽心快目!——吴楚材、吴调侯

4.苏东坡诗之伟大,因他一辈子没有在政治上得意过。他一生奔走潦倒,波澜曲折都在诗里见。苏东坡的儒学境界并不高,但在他处艰难的环境中,他的人格是伟大的。——钱穆

课外拓展

文人骚客和石钟山

石钟山在历史上是儒家的圣地,是佛家的道场。早在唐代就有高僧在此建寺住持,宋代高僧佛印在石钟山宝钟寺修持多年,直至清朝,香火鼎盛。古代儒学名流陶渊明、孟浩然、李白、白居易、王安石、苏轼、苏辙、黄庭坚、陆游、朱熹、文天祥、王守仁等曾登临览胜,或题诗、撰文,以记胜抒怀。

学习活动二

精研课文 理解鉴赏

阅读:解释加点的词语。

激荡

即使

才

敲击

重浊模糊

慢慢

更加

命名

到

好像

攻击

有人

裂缝

挡在

先前

演奏

知道

欺骗

主观想象去猜测

大概

终究

浅陋

简略

思考:回答相应的问题。

1.郦道元、李渤对石钟山得名由来各有什么说法 人们对郦道元的说法、作者对李渤的说法持什么态度 作者的依据是什么 根据提示完成表格。

前人姓名 得名由来 态度 作者依据

郦道元 下临深潭,微风鼓浪,水石相搏,声如洪钟 人常疑之 ①

李渤 ② ③ 石之铿然有声者,所在皆是也,而此独以钟名,何哉

今以钟磬置水中,虽大风浪不能鸣也,而况石乎

得双石于潭上,扣而聆之,南声函胡,北音清越,桴止响腾,余韵徐歇

余尤疑之

2.补写出下列句子的空缺部分。

(1)《石钟山记》中,苏轼怀疑郦道元关于石钟山得名的理由的说法在于“ , ”,更何况是石头呢

(2)在《石钟山记》中,李渤亲访遗踪,亲扣其石,亲聆其音,认为自己找到石钟山得名的原因是:山石发出的声音“ , ”。

(3)《石钟山记》一文,苏轼用“ , ”来否定唐代李渤对石钟山名字来历的看法。

今以钟磬置水中 虽大风浪不能鸣也

南声函胡 北音清越

石之铿然有声者 所在皆是也

3.作为游记,苏轼对夜游石钟山情景的描写很有特色。请列举两例,简要说明其运用的表达技巧。

①运用了比喻的修辞手法和以动衬静的手法,把大石、栖鹘、水波的形态和声音描绘得形象逼真。②运用了“磔磔”“噌吰”“窾坎镗鞳”等拟声词,使人如临其境,如闻其声。

4.文章对两处鸟叫和两处水声的描写完全不同,请结合文本加以赏析。

①两处鸟叫不同。写栖鹘是先点出鸟名(“山上栖鹘”),再写惊飞(“闻人声亦惊起”),最后才写其叫声(“磔磔云霄间”);写鹳鹤是先写声音(“又有若老人咳且笑于山谷中者”),然后交代是鹳鹤在叫(“或曰此鹳鹤也”)。前者用拟声词“磔磔”形容其惊叫,后者运用比喻的修辞手法,用“若老人咳且笑”形容其怪叫。

②两处水声不同。前面的水声是“微波”与山下的“石穴罅”相击而发出的,后面的水声是“风水”与中流大石的窍穴相吞吐而发出的,这是声源不同;前面的“噌吰如钟鼓不绝”是一种洪大响亮的声音,后面的“窾坎镗鞳……如乐作焉”是一种比较低而悠扬的声音,这是音调和音量的不同;前面是先闻声,后发现山下“石穴罅”,后面是先看见“大石当中流”“空中而多窍”,然后再写“有窾坎镗鞳之声”,写的顺序也不同。

5.补写出下列句子的空缺部分。

(1)《石钟山记》里,苏东坡对和尚与小童的展示“笑而不信”,晚上趁着月光,他“ , ”,观大石,闻鹘鸣,置身现场,想通过行动寻找答案。

(2)《石钟山记》中,作者和苏迈夜里乘船到绝壁之下后,作者用比喻的修辞手法写山石阴森可怖的句子是“ , ”。

(3)《石钟山记》中,作者和苏迈夜里乘船到绝壁之下后,写宿巢的隼受惊动而飞鸣的句子是“ , ”。

(4)《石钟山记》中,苏轼告诉苏迈,绝壁之下听到的“噌吰之声”和“窾坎镗鞳之声”,分别是“ ”和“ ”。

独与迈乘小舟 至绝壁下

如猛兽奇鬼 森然欲搏人

闻人声亦惊起 磔磔云霄间

周景王之无射也

魏庄子之歌钟也

6.“士大夫终不肯以小舟夜泊绝壁之下”与上文哪些话呼应 这句话表现了作者怎样的思想感情

①和“至暮夜月明……或曰此鹳鹤也”相呼应。②表现了作者凡事强调实地考察,不盲从的思想感情。

7.补写出下列句子的空缺部分。

(1)从苏轼的《石钟山记》我们可以得到一个启示:治学做事要有严谨的态度,“ , ”的态度是不可取的。

(2)《石钟山记》中,苏轼指出鄙陋之人只从表面去解释石钟山得名理由,却得不到它实际情况的句子是“ , ”。

(3)“ , ”两句表明苏轼写《石钟山记》的目的是传播自己的见解,并证实、补充郦道元的观点,纠正李渤的观点。

事不目见耳闻 而臆断其有无

而陋者乃以斧斤考击而求之 自以为得其实

盖叹郦元之简 而笑李渤之陋也

8.苏轼找到了石钟山的得名由来,你怎么看待苏轼的这种做法

苏轼为了弄清石钟山得名的真相,不避艰险,亲身探访,是难能可贵的。虽然由于种种原因,他考察得出的结论未必完全正确,但这种不迷信古人、不轻信旧说、不主观臆断的怀疑精神和实地考察的探究精神是值得肯定和学习的。

学习活动三

梳理知识 探究疑难

知识梳理

1.通假字

南声函胡

“ ”同“ ”,意义: 。

函胡

含糊

重浊模糊

2.一词多义

兼词,相当于“于此”,在那里

形容词词尾,相当于“然”,……的样子

兼词,相当于“于是”

助词,无义,表陈述语气

乐器

击鼓

弹奏

激荡,掀动

得到,找得

能够

收获

巩固

坚决

本来

3.词类活用

(1)余自齐安舟行适临汝( )

(2)事不目见耳闻( )

(3)微风鼓浪( )

(4)而此独以钟名( )

(5)虽大风浪不能鸣也( )

·

·

·

·

·

名词作状语,表示动作行为所用的工具,凭借着舟

名词作状语,用眼睛,用耳朵

名词作动词,激荡,掀动

名词用作动词,命名

使动用法,使……鸣

4.古今异义

(1)而陋者乃以斧斤考击而求之,自以为得其实

古义: 。

今义: 。

(2)余方心动欲还

古义: 。

今义: 。

(3)有大石当中流,可坐百人,空中而多窍

古义: 。

今义: 。

·

·

·

·

·

·

两个词。其,那,指示代词。实,事情真相,名词

一个词。实际上,副词

内心惊恐

内心有所触动

中间是空的

天空中

5.特殊句式

(1)石之铿然有声者( )

(2)又有若老人咳且笑于山谷中者( )

(3)而大声发于水上( )

(4)噌吰者,周景王之无射也( )

(5)古之人不余欺也( )

定语后置句,“者”是定语后置的标志

状语后置句

状语后置句

判断句,“……者,……也”,表判断

否定句中代词作宾语,宾语前置句

6.成语积累

“亲身实践”一族成语

(1)躬体力行:亲身体验,努力实行。

(2)躬行实践:亲自去做,去体会。

(3)力学笃行:努力学习,认真实践。

(4)以身作则:以自己的行动做出榜样。

(5)扣盘扪钥:比喻不经实践,认识片面,难以得到真知。

(6)实事求是:从实际情况出发,不夸大,不缩小,正确地对待和处理问题。

(7)事必躬亲:不管什么事一定亲自去做。

文本研读

问题探究

1.从文中的描写来看,苏轼这次考察应该说是冒着极大风险的,因为所到之地皆阴森恐怖。那么,文中的景物描写有什么作用呢

提示 ①丰富文章的内容,增强真实感和可读性。这篇文章总体上以议论为主,而在议论中加入这样一段阴森森的、让人毛骨悚然的描写,则能使议论不显乏味,引人入胜,让读者有身临其境之感,紧跟作者的思路,也急切想知道出现这种景象的原因。

②揭示了石钟山得名由来难为人知的原因,为议论张本。作者在发现石钟山得名的原因之前,先写大石、栖鹘、鹳鹤等,运用了比喻、拟人的修辞手法,状形摹声,着重描写石钟山月夜景色的幽深、怪异、恐怖,说明人们在一般情况下不敢涉足此地。这样写暗含着这样的意思:石钟山得名的奥秘之所以长期未能弄清楚,正是因为这里环境险恶,如不亲历险境,就难以“得其实”。此外,营造阴森恐怖的气氛,也与下文的“士大夫终不肯以小舟夜泊绝壁之下,故莫能知”相呼应。

2.行文富于曲折变化,是本文的一个突出特色。请举例赏析。

提示 如文中写对旧说之疑共有三次。不仅每次写法不同,即便在同一次中,文笔也有曲折。对郦道元,是以人之疑引出己之疑,而己之疑又是以钟磬置水中的实验来论证的;李渤本来是在纠正郦道元的说法,作者引述时,特别加一句“自以为得之矣”,紧接着陡然一转——“然是说也,余尤疑之”,着一“尤”字,说它较郦道元的说法更不可信;对寺僧使小童持斧敲击所谓“石钟”,仅以“余固笑而不信也”一句表示不屑一驳,矛头直指得双石“扣而聆之”的李渤,驳李渤全用议论,一针见血,不同于用实验验证郦道元的说法。而且,此节插在游山之前,也使文章平添波澜。总之,本文所记之事、所讨论的问题虽平常,但通篇几句一折,有些地方一句一转,极尽起伏变化之致,使议论内容富有可读性。

3.本文结构不像一般的记游性散文那样,先记游,然后议论。请结合文本分析文章结构。

提示 本文先议论,由议论带出记叙,最后又以议论作结。作者以“疑─察─结论”三个步骤展开全文。全文首尾呼应,逻辑严密,浑然一体。本文一开始就提出郦道元的说法,提出别人对此说的怀疑,这种怀疑也不是没有根据,而是以用钟磬做的实验为依据。这就为文章第2段中作者所见的两处声源——“石穴罅”和“大石当中流”做铺垫,从而发出“古之人不余欺也”的慨叹。在文章最后,又一次慨叹郦道元所说虽对,但太简单了,让世人不能真正明白。而对李渤扣石“聆之”并以此推断石钟山得名原因的做法,作者在第1段就表示“余尤疑之”。第2段中寺僧使小童持斧扣石,作者对此种验证方法仍是“笑而不信”。待实地考察得出真相之后,在第3段中,作者又回扣前文“笑李渤之陋”。全文由思而行,有感而发,夹叙夹议,记叙、描写、议论环环相扣,浑然一体。

4.文中写了作者的三次“笑”,他在笑什么 试简要分析。

提示 ①“余固笑而不信也”,这是因李渤的“以扣石得声”之说本不可信,而一些人却盲目相信,因此觉得可笑。

②“因笑谓迈曰……”,这是经过惊心动魄的实地考察而弄清石钟山得名由来之后的自得、兴奋的笑。

③“叹郦元之简,而笑李渤之陋也”,这是对李渤的说法的否定,也是对李渤的浅薄的嘲笑。

5.苏轼认为石钟山得名的原因是什么

提示 ①“山下皆石穴罅,不知其浅深,微波入焉,涵澹澎湃而为此也。”

②“舟回至两山间,将入港口,有大石当中流,可坐百人,空中而多窍,与风水相吞吐,有窾坎镗鞳之声,与向之噌吰者相应。”

综合这两处可以看出,作者认为“空中而多窍”的石头“当中流”,风浪出入石头的窟窿,发出“噌吰”与“窾坎镗鞳”之声,如钟鸣一样,石钟山因此而得名。

可见作者和郦道元的观点基本一致,郦道元认为“微风鼓浪,水石相搏,声如洪钟”,苏轼则明确指出什么样的水与什么样的石相击,发出怎样的钟声,描述得更加详细。

思路整合

主题归纳

本文记录了作者考察石钟山得名的原因的过程,文中的叙事、议论皆由探寻石钟山命名的来由而发,卒章显志,先得出“事不目见耳闻,而臆断其有无,可乎”的观点,再用“叹郦元之简,而笑李渤之陋”的一叹、一笑,点写自己的写作意图。通过记叙对石钟山得名由来的探究,强调要正确判断一件事物,必须深入实际,认真调查。

学习活动四

综合研读 比较探究

思维提升

1.“文以载道”是中国古代为文的传统,阅读《种树郭橐驼传》和《石钟山记》,对比分析这两篇文章分别阐发了什么之“道”,体现了中国知识分子哪些优良的传统。

篇 目 道 优良的传统

《种树郭橐驼传》 围绕着“养树之术”和“养人之术”的类比展开,揭示了切合现实政治的“治世之道” ②

《石钟山记》 ① 表现了作者的质疑精神,体现了非常可贵的求实的科学精神

通过重视直接经验,不满足于间接认识的,总结出属于认识论方面的“致知之道”

表现了作者对民生的关注和对治术的思考,体现了中国知识分子关注民生疾苦的优良传统

2.两篇课文都因事说理,由小事入,由深理出。请结合文本分析文章的“事”和“理”分别是什么,文章是如何融叙事说理于一体的。

项 目 《种树郭橐驼传》 《石钟山记》

事 ① 作者暮夜亲自考察石钟山命名的事

理 ② ④

因事说理 ③ ⑤

给郭橐驼写传记,郭橐驼讲述种树之道

运用“养树”与“养人”类比的写法,把种树管树之理引申到吏治上去,说出一番居官治民的道理

由此及彼,类比说理

要认识事物的真相必须“目见耳闻”,切忌“臆断其有无”

提出问题—解决问题—抒发感想

3.苏轼写《石钟山记》的意图是“叹郦元之简,而笑李渤之陋”,这说明“事不目见耳闻”,不能“臆断其有无”。但后人考证认为,苏轼的说法也不正确。那么,学习这篇文章的意义是什么呢

提示 观点一:不轻信前人的说法。尽管苏轼的说法也许不完全正确,但是我们并不能因此否定苏轼的努力。人们对客观事物的认识本来就有一个过程,而且后人对苏轼说法的怀疑—察疑—释疑,与苏轼不迷信古人,不轻信旧说,不臆断,愿亲身实地观察的精神相一致。

观点二:实践出真知。作者在文中强调耳闻目见、实地考察的重要性,反对臆断、草率盲从,这是我们认识世界的科学的方法和态度。我们应该像苏轼那样勇于实践,用实践来检验我们的认识是否正确。

主题阅读

石钟山得名探源

实践出真知,苏轼通过实地探查石钟山得名的由来,从而体会到调查研究是认识事物本质的有效方法。实践决定认识,认识对实践具有能动的反作用。实践是人们改造客观世界的一切活动,是主观见之于客观的活动,实践过程是主观认识同客观事物联系的桥梁。

材料一

游石钟山记

[明]罗洪先

昔郦氏注《水经》载:石钟山以为风起微波,激石有声,不详其故。东坡夜舣扁舟山下,听其所以鸣者,本石多穹,遂为辨,以补其遗。

丙午春,余过湖口。临渊上下两山,皆若钟形,而上钟尤奇。是时水未涨,山麓尽出,缘石以登若伏轼,昆阳旌旗矛戟森然成列。稍深则纵观咸阳千门万户,罗帏绣幕掩映低垂,入其中犹佛氏言。海若献琛,珊瑚珠贝金光碧彩错出于惊涛巨浪,莫可辨择,聆而视之,垂者磬悬,侧者笋茁,缺者藕折,环者玦连,自吾栖崖穴以来,攀危历险,未有若是奇者矣。

夫音固由窾以出,苟实其中,亦复喑然。故钟之制,甬则震,龠[注]则郁。是石钟者中虚外窾为之也。虚者大,窾者小,故出之有余,而应且远。今夫瓮、盎、罂、卣,均虚器也,注之水则瓮盎不若罂卣之声,此中外大小之验也。东坡舣涯未目其麓,故犹有遗论。

呜呼!石本无声,虚犹足以召之,又况人之心乎 是石当彭蠡入江处,众流迸驶,湍回洑射,日刔月消。石虽坚不胜其力之久,故其形亦备钻研磨刮之工,莹莹如玉,其未入于水者,色黯理疏,顽悍而轮囷,略不相肖。然则风靡波荡,其亦有助于石而致虚者,固有道耶 因记以俟好古者。

(有删改)

注龠(yuè):扣覆,覆盖。

材料二

《春在堂随笔》卷七

[清]俞樾

东坡《石钟山记》叹郦元之简而笑李渤之陋,至今游石钟山者,皆以坡语为然。余亲家翁彭雪琴侍郎……驻江西最久,语余云:“湖口县钟山有二,一在城西,滨鄱阳湖,曰上钟山;一在城东,临大江,曰下钟山。下钟山即东坡作记处。然东坡谓山石与风水相吞吐,有声如乐作,此恐不然。天下水中之山多矣。凡有罅隙,风水相遭,皆有噌吰镗鞳之声,何独兹山为然乎 余居湖口久,每冬日水落,则山下有洞门出焉。入之,其中透漏玲珑,乳石如天花散漫,垂垂欲落。途径蜿蜒如龙,峭壁上皆枯蛤粘着,俨然鳞甲。洞中宽敞,左右旁通,可容千人。最上层则昏黑不可辨。烛而登,其地平坦,气亦温和,蝙蝠大如扇,夜明砂积尺许。”

“旁又有小洞,蛇行而入,复宽广,可容三人坐。壁上镌‘丹房’二字,且多小诗,语皆可喜。如云‘我来醉卧三千年,且喜人世无人识’,又云‘小憩千年人不识,桃花春涨洞门关’。无年代姓名,不知何人所作也。盖全山皆空,如钟覆地,故得钟名。上钟山亦中空。此两山皆当以形论,不当以声论。东坡当日,犹过其门而未入其室也。”

(有删改)

阅读思考

1.石钟山是著名的风景胜地,因山势峥嵘而吸引游客;又因居高临下,控扼江湖而有“江湖锁钥”之称,是古时兵家必争之地。古往今来,多少文人武将登上石钟山,面对奇景异观,抒发内心感受。比较一下两则材料各侧重表现什么内容。

参考答案①《游石钟山记》通过探究石钟山命名原因,告诉人们:要想知道事情的真相,应该实地考察,有实践的精神,且要能够挑战前人,能质疑前人。

②《<春在堂随笔>卷七》中俞樾认为:全山皆空,如钟覆地,故得钟名。他认为苏轼考察石钟山没有探察到问题的根本,苏轼与李渤犯了类似的错误。他也写出了石钟山对人们有巨大的吸引力,文人雅士纷至沓来,使石钟山积聚着浓厚的文化底蕴,独具魅力。

2.结合苏轼的《石钟山记》和这两篇文章,谈谈三人观点的异同。

参考答案①苏轼和罗洪先都认为石钟山是以声命名,两人只是观察的角度不同;②罗洪先和俞樾都认为石钟山如钟覆地,但俞樾认为是以形命名。

参考译文 材料一 过去郦道元注《水经》记载:石钟山是因为风吹起微波,激荡着山石而发出声响,但对其中的缘故知之不详。苏东坡月夜驾扁舟停靠在山下,听察石钟山发出钟声的原因,原来是山石多窟窿,便写下辨析的文章,用来弥补郦氏的疏漏。

丙午年的春天,我经过湖口。下临深渊的上、下两座山,都像钟的形状,而且上钟石尤为奇特。这时水位没有上涨,山脚完全露出,以俯身车轼那样的姿势沿着石头攀登,似见昆仑山阳面一般的森然排列着石的旌旗、石的矛戟。稍稍深入洞穴之中,便可纵情观赏咸阳城中似的千门万户,低垂的罗帏绣幕相互掩映,进入其中,犹如佛家所说:大海像要竞献珍宝,珊瑚、珠宝之类金碧辉煌、五光十色错杂地出现在惊涛骇浪之中,难以分辨、择取,仔细审视,下垂的如悬挂的磬,侧立的如茁壮的笋,缺损的如折断的藕,环绕的如连接的玉玦,自从我崖居穴处以来,攀登危崖历经险峻,还从来没有见到这样奇妙的景观呢。

钟声固然是由孔穴中发出来的,如果山石的中间是实的,声音还是喑哑的。所以钟的规制,悬挂着的声音便震响,扣覆着的声音便郁闷。这里的石钟是由于中间空虚外面多孔而形成的。虚空的部分大,孔穴相对为小,所以声出而有余韵,而且回音也远。现在瓮、盎、罂、卣四种盛器,都是中间虚空的,把水注入其中,瓮、盎发出的声响不如罂、卣,这是中间、外部,大与小不同而产生的不同反应。苏东坡当年停舟水边未能看到山根,所以他的判断还有不足之处。

啊!石头本来是没有声音的,但虚中仍能召至声闻,何况人的心呢!钟石正当彭蠡湖的入江处,许多水道迸流急驶,湍急着、回荡着,漩涡着、激射着,天天排剔,月月销蚀。石头虽然坚固,但顶不住水力的持久作用,所以石的形体也就具备着钻、研、磨、刮的功效,晶莹如玉,那没有进入水中的部分,颜色黯淡,纹理粗疏,显得顽悍而高大,与山麓部分一点也不相似。那么,风吹波荡,也有助于石头导致虚空的事实,本身不就蕴含着一定的事理吗 因此而记述下来,以期爱好访古的人指教。

材料二 苏东坡的《石钟山记》感叹郦道元的简略,嘲笑李渤的浅陋,至今游览石钟山的人,都认为他的话是对的。我的亲家公彭雪琴侍郎……驻守江西时间最久,(他)对我说:“湖口县有两座钟山,一座在城西,在鄱阳湖边上,叫作上钟山;一座在城东,面临大江,叫作下钟山。下钟山就是苏轼(游览)作记的地方。但是苏轼说山石与风水相吞吐,发出的声音像音乐演奏,这个恐怕不是这样。天下水中的山有很多。但凡有裂缝,风和水相遭遇,都有噌吰镗鞳的声音,为什么只有这山(石钟山)是这样(命名)呢 我久住在湖口,每到了冬天水面落下,则山下有像门一样的洞出现。进入洞里,里面透漏玲珑,钟乳石像天花散漫一样,下垂的样子好像要落地。小路蜿蜒曲折,像龙一样。峭壁上都粘着干枯的蛤蜊,就像鳞甲似的。洞中宽敞,左右可以通向别的(洞穴),可以容纳千人。最上层则昏沉黑暗不可辨别。点着蜡烛攀登,地势平坦,气候也温和,蝙蝠大得像扇子,蝙蝠的干燥粪便积累了一尺多。”

“旁边又有小洞,像蛇一样爬着进入,(洞)又变得宽阔,可以容纳三个人坐下。石壁上刻着‘丹房’两个字,而且有很多小诗,语句都很好。比如写着‘我来醉卧三千年,且喜人世无人识’,又写着‘小憩千年人不识,桃花春涨洞门关’。没有年代姓名,不知道是什么人作的。大概因为全山都是空的,就像钟覆盖着地面一样,所以得到钟这个(山)名。上钟山也是中空的。这两座山(的命名)应该以形状而论,不应该以声音来说。苏轼当天,就像从门口过而没有进入它的室内一样。”

读写一体

实践以求真,观全以去伪

一语不能践,万卷徒空虚。寺僧未经深入考察,便“顺理成章”地认同了李渤“因石发声”的观点,而造成了真相之不传,影射至今。我们应该有苏轼“笑而不信”的怀疑精神,更要有其实事求是的考察精神,敢于“暮夜月明”时乘舟探索。“事不目见耳闻,而臆断其有无”,苏轼在追求真相的时候勇于质疑和批驳,强调要实地探索,亲眼认识事物。目见耳闻为实,亲身探索才是认识世界的第一途径。实践一直代表着从无到有的跨进。全面观察考量,才有可能去伪存真,更加接近事物的本真。

微写作

请以“躬行实践”为观点,写一段文字,200字左右。

示例 躬行实践是我们与真实相遇的不二法门。常言道“三人成虎”,很多事就是在一传十十传百中慢慢失去了其真实性。而在对一件事下定论前,我们可以选择先去亲眼看看、亲耳听听。苏轼不明白石钟山是如何发出声音的,于是夜乘小舟去看,这才明白缘由;列夫·托尔斯泰在创作《战争与和平》时不清楚战场真正的样子,于是去实地考察,这才将战争场面写得生动具体;西方国家不相信中国能独立研制出种种高科技产品,在中国将它们展示在世界面前时才停止了质疑……所以,道听途说不可取,亲眼所见方为上策。“事不目见耳闻”,不能“臆断其有无”。

本 课 结 束