第三单元整合 教考融通--2025高中语文选择性必修下册教学课件(共42张PPT)

文档属性

| 名称 | 第三单元整合 教考融通--2025高中语文选择性必修下册教学课件(共42张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 671.3KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-06-23 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共42张PPT)

第三单元

单元整合 教考融通

(一)探究传统文化观念在当今社会的价值

本单元所选作品第一组是两篇孝老爱亲的抒情散文:《陈情表》《项脊轩志》。《陈情表》从祖孙相依为命的往事写起,集中陈述“诏书切峻”和“刘病日笃”的矛盾,以诚恳的言辞,请求皇帝允许自己先尽孝后尽忠,暂不奉诏;《项脊轩志》以简洁的笔法记述自己在其中的生活以及与亲人朝夕相处“多可喜,亦多可悲”的往事,表达了自己对祖母、母亲、妻子的深深怀念。第二组是两篇体悟自然与生命(人生)的散文:《兰亭集序》《归去来兮辞并序》。《兰亭集序》在简洁清丽的景物描写之后,是对人生苦短、欢愉难期的感叹,是对死生至大、不可轻忽的觉悟;《归去来兮辞并序》是作者辞官归里、复返自然后的作品,充满对污浊官场的厌恶和对田园生活的热爱。

第三组是一篇因事明理的散文:《种树郭橐驼传》。《种树郭橐驼传》批评了当时官吏繁政扰民的现象,委婉而又明确地提出了为政者应宽政解缚,让人民休养生息的观点。第四组是一篇记游说理的散文:《石钟山记》。《石钟山记》围绕着“石钟山因何得名”的问题,写自己和长子苏迈同游石钟山,探究其得名原因的经过,最后得出“事不目见耳闻,而臆断其有无,可乎”的感想,并推测石钟山得名问题长期没有“正解”的原因。

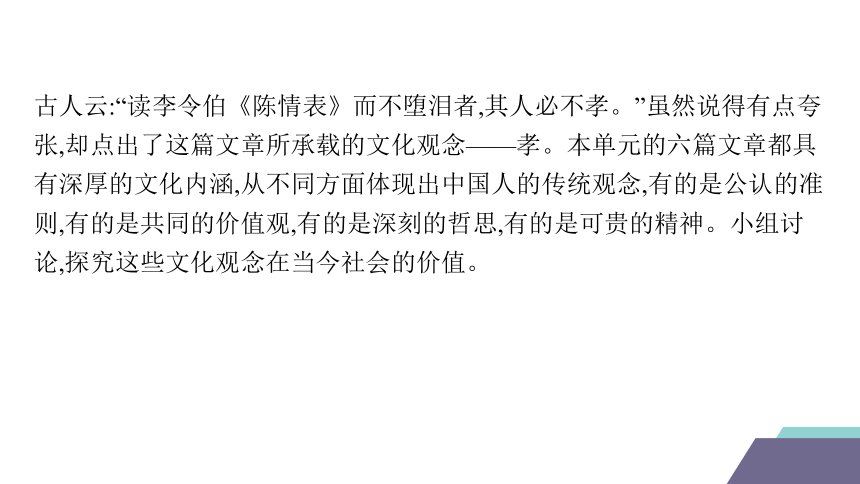

古人云:“读李令伯《陈情表》而不堕泪者,其人必不孝。”虽然说得有点夸张,却点出了这篇文章所承载的文化观念——孝。本单元的六篇文章都具有深厚的文化内涵,从不同方面体现出中国人的传统观念,有的是公认的准则,有的是共同的价值观,有的是深刻的哲思,有的是可贵的精神。小组讨论,探究这些文化观念在当今社会的价值。

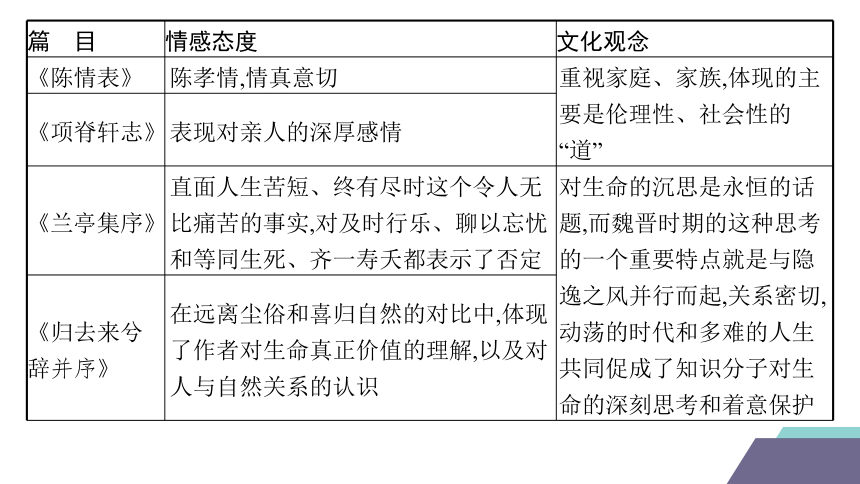

篇 目 情感态度 文化观念

《陈情表》 陈孝情,情真意切 重视家庭、家族,体现的主要是伦理性、社会性的

“道”

《项脊轩志》 表现对亲人的深厚感情 《兰亭集序》 直面人生苦短、终有尽时这个令人无比痛苦的事实,对及时行乐、聊以忘忧和等同生死、齐一寿夭都表示了否定 对生命的沉思是永恒的话题,而魏晋时期的这种思考的一个重要特点就是与隐逸之风并行而起,关系密切,动荡的时代和多难的人生共同促成了知识分子对生命的深刻思考和着意保护

《归去来兮辞并序》 在远离尘俗和喜归自然的对比中,体现了作者对生命真正价值的理解,以及对人与自然关系的认识 篇 目 情感态度 文化观念

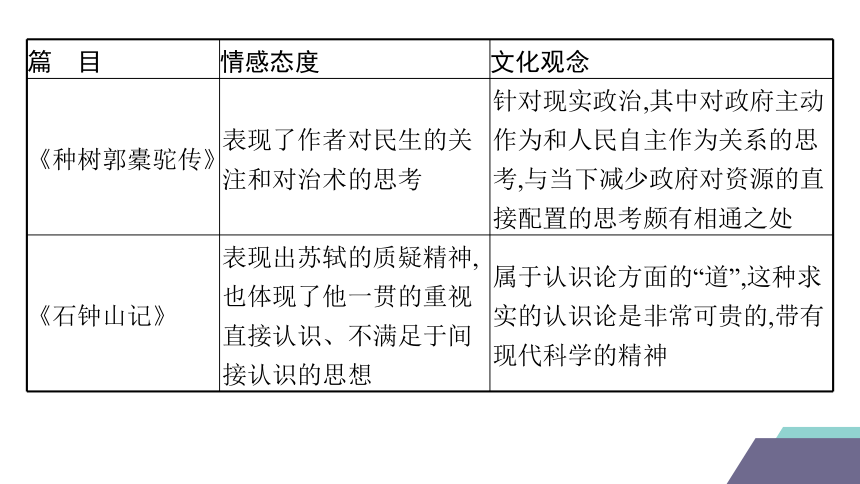

《种树郭橐驼传》 表现了作者对民生的关注和对治术的思考 针对现实政治,其中对政府主动作为和人民自主作为关系的思考,与当下减少政府对资源的直接配置的思考颇有相通之处

《石钟山记》 表现出苏轼的质疑精神,也体现了他一贯的重视直接认识、不满足于间接认识的思想 属于认识论方面的“道”,这种求实的认识论是非常可贵的,带有现代科学的精神

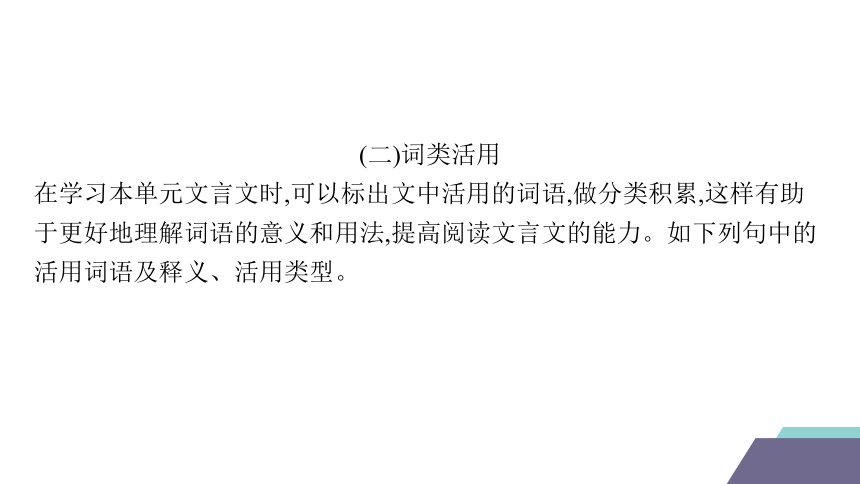

(二)词类活用

在学习本单元文言文时,可以标出文中活用的词语,做分类积累,这样有助于更好地理解词语的意义和用法,提高阅读文言文的能力。如下列句中的活用词语及释义、活用类型。

例 句 活用词语及释义 活用类型

虽大风浪不能鸣也 鸣(使……发出声响) 动词的使动用法

爪其肤以验其生枯 爪(用指甲抠、掐) 名词作动词

驼业种树 业(以……为业) 名词的意动用法

固知一死生为虚诞 一(把……看作一样) 数词的意动用法

少长咸集 少、长(少者、长者) 形容词作名词

乳二世 乳(喂奶、哺育) 名词作动词

臣具以表闻 闻(使上闻、报告) 动词的使动用法

余自齐安舟行适临汝 舟(凭借着舟) 名词作状语

客逾庖而宴 宴(吃饭) 名词作动词

东犬西吠 西(对着西面) 名词作状语

早实以蕃 实(结果实) 名词作动词

词类活用是指甲类词在特定的语言环境中,临时具备乙类词的语法特征,进而产生出某一类新的意义这样一类语法现象。如“园日涉以成趣”中的“日”,名词作状语,每天;“少长咸集”中的“少长”,形容词作名词,少者、长者。

词类活用主要有以下六种情况。

1.使动用法

动词的使动,对宾语含有“使它怎样”或“使它成什么”的意味,“使动”必须使宾语所代表的事物发生变化。使动句与一般的主谓宾句式不一致。一般宾语是谓语动词涉及的对象,使动句中宾语却是动作的发出者;一般句中,谓语是陈述主语的,使动句中谓语却是陈述宾语的。使动句翻译为主使宾动。使动用法,它用的是述宾短语的形式,表达的是兼语式的内容。但它又与兼语式不一样,兼语式中要出现使令性动词:使、令、命等。使动句中无。

使动用法中,有的是由形容词、名词、动词、数词活用而来。由于原来的词类不同,活用为使动词时,它们所表示的意义也不完全相同。

①动词的使动用法

动词的使动用法,表示使宾语产生某种动作、行为。在古代汉语里,动词的使动用法一般只限于不及物动词。不及物动词本来不带宾语,用于使动时,后面就带有宾语。

例如:

李牧连却之。(《六国论》)

——使……退却,击退。“却”,动词的使动用法。

沛公旦日从百余骑来见项王。(《鸿门宴》)

——使……跟从,带领。“从”,动词的使动用法。

今以钟磬置水中,虽大风浪不能鸣也。(《石钟山记》)

——使(之)鸣。“鸣”,动词的使动用法。

·

·

·

②形容词的使动用法

形容词的使动用法,是使宾语代表的人或事物具有这个形容词所表示的性质或状态。

例如:

求木之长者,必固其根本。(《谏太宗十思疏》)

——“固”是“使……稳固”的意思。

市中游侠儿得佳者笼养之,昂其直,居为奇货。(《促织》)

——“昂其直”是“使其直昂(抬高)”的意思。

·

·

③名词的使动用法

名词偶尔也有使动用法,表示使宾语成为某种人或事物。

例如:

先破秦入咸阳者王之。(《鸿门宴》)

——“王”是“使……为王”的意思。

以膏泽斯民。(《答司马谏议书》)

——“膏泽”,名词,恩德,带宾语,作动词,为“使……得到好处”的意思。

·

·

·

2.形容词、名词的意动用法

意动就是形容词、名词带宾语,主观上对宾语含有“感到它怎样”或“把它看作什么”的意味。

①形容词的意动用法

主语认为宾语具有谓语形容词所表示的性质或状态,译为“认为……”。

例如:

孔子登东山而小鲁,登泰山而小天下。(《孟子·尽心上》)

——“小鲁”,感到鲁国很小;“小天下”,感到天下很小。

·

·

②名词的意动用法

主语把宾语看成谓语名词所代表的人或事物,译为“以……为”。

例如:

友风而子雨。(《荀子·赋》)

——“友风”,以风为友;“子雨”,以雨为子。

·

·

3.名词用作一般动词

名词活用作动词后,就具有动词的语法特点,不再表示人或事物,而是表示与这个名词有关的动作、行为。

名词活用为动词有以下几种情况。

①名词带宾语

例如:

籍吏民,封府库。(《鸿门宴》)

——“籍吏民”即登记百姓户口。

·

②能愿动词+名词

例如:

沛公欲王关中。(《鸿门宴》)

——“王”前带能愿动词“欲”。“王”译为称王,读wàng。

③名词带补语

例如:

沛公军霸上。(《鸿门宴》)

——“军”带补语“霸上”,用作动词,译为驻军。

·

·

④所+名词

例如:

置人所罾鱼腹中。(《陈涉世家》)

——特殊的指示代词“所”的后面一般只黏附动词或动宾词组,名词“罾”黏附在“所”的后面,用作动词,作“用渔网捕捞,捕捉”讲。

⑤副词作状语+名词

例如:

恐托付不效。(《出师表》)

——名词“效”受否定副词“不”的修饰,作“奏效,有效果”讲。

·

·

⑥名词作句中的谓语

例如:

或师焉,或不焉。(《师说》)

——名词“师”充当“或”的谓语,作“从师”讲。

⑦名词+者

例如:

后世之谬其传而莫能名者。(《游褒禅山记》)

——特殊的指示代词“者”的前面一般只粘附动词或动宾词组,名词“名”粘附在“者”的前面,作“指名,识其本名,说明白”的意思讲。

·

·

⑧名词+之

例如:

名之者谁 太守自谓也。(《醉翁亭记》)

——代词“之”一般不受名词修饰。“名”用在代词“之”前,作动词“命名”讲。

⑨名词+名词

例如:

如曰今日当一切不事事,守前所为而已,则非某之所敢知。(《答司马谏议书》)

——两个名词“事”连用,不存在并列、同位和修饰关系。不带计量意义时,第一个名词活用为动词,“事”(第一个)作“做,从事”讲。

·

·

⑩在复句中充当一个叙述性状语分句,名词活用为动词

例如:

权,然后知轻重。(《孟子·梁惠王上》)

——“权”,在此句中作动词“称量”讲。

·

4.名词作状语

在文言文中,名词经常作状语,直接修饰、限制动词谓语。有以下作用。

①表示比喻

例如:

又间令吴广之次所旁丛祠中,夜篝火,狐鸣呼曰:“大楚兴,陈胜王。”(《陈涉世家》)

——“狐鸣”,像狐狸那样叫,“狐”名词作状语。

②表示对待人的态度

例如:

君为我呼入,吾得兄事之。(《鸿门宴》)

——“兄事之”,像对待兄长一样对待他。名词“兄”用作动词“事”的状语。

·

·

③表示动作、行为的方向

例如:

孔雀东南飞。(《孔雀东南飞》)

——“东南”,向东南,方位名词作状语,表示“飞”的方向。

④表示动作行为所用的工具

例如:

手巾掩口啼。(《孔雀东南飞》)

——“手巾”,用手巾,作“掩”的状语。

·

·

·

·

⑤表明时间、动作的连续性

例如:

卿当日胜贵。(《孔雀东南飞》)

——“日”,一天天地,充当“胜贵”的状语。

⑥表示动作为使用的方式

例如:

臣本布衣,躬耕于南阳。(《出师表》)

——“躬”,亲身,作“耕”的状语。

群臣吏民能面刺寡人之过者,受上赏。(《邹忌讽齐王纳谏》)

——“面”,当面,是“刺”的方式,作“刺”的状语。

·

·

·

⑦表示处所

例如:

内立法度,务耕织,修守战之具。(《过秦论》)

——“内立法度”,在国内制定法律制度,名词“内”作“立法度”的状语。

⑧表示动作行为的状态

例如:

斗折蛇行,明灭可见。(《小石潭记》)

——“斗”“蛇”,“像北斗星一样”“像蛇一样”。名词“斗”“蛇”分别作“折”“行”的状语。

·

·

·

5.形容词活用为名词——作主语或宾语

形容词的主要功能是作谓语、定语;如果一个形容词作了主语或者宾语,这个形容词就可能活用为名词了。

例如:

①此四君者,皆明智而忠信,宽厚而爱人,尊贤而重士,约从离衡,兼韩、魏、燕、楚、齐、赵、宋、卫、中山之众。(《过秦论》)

——“贤”本是形容词,意思为“德才优秀”,这里指“贤士、贤人”,作名词。

②侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等,此皆良实,志虑忠纯,是以先帝简拔以遗陛下。(《出师表》)

——“良实”本是形容词,意思为“忠良诚实”,这里指“忠良诚实的人”,作名词。

·

·

·

6.形容词活用为一般动词——后带宾语

形容词是不带宾语的,如果带了宾语,而又没有使动、意动的意味,就是用作一般动词。

例如:

①楚左尹项伯者,项羽季父也,素善留侯张良。(《鸿门宴》)

——“善”原本是形容词,意思为“好”,在这里是“友善,交好”的意思。

②卒使上大夫短屈原于顷襄王。(《屈原列传》)

——“短”原本是形容词,在这里是“诋毁,说别人的短处、坏话”的意思。

·

·

技法攻略

1.明确词类活用要有具体语境,没有语境就不能谈活用。语义语法具有临时性,此处活用彼处却未必。

2.通过阅读文言文,梳理文言词语的词义和用法,把握古今汉语词义的异同,理清古今词义的发展关系,避免用现代意义理解古义。

3.因为古今词义的发展关系,我们需要“以今律古”,以现在的语法习惯去看待文言文的语法。这样才更便于学生真正了解并掌握文言文的词类活用现象。

4.结合课内文言文中涉及的各类活用现象,更好地理解和掌握词类活用基本规律,提高识别的敏感度和翻译的准确度。

5.对于文言实词词类活用的考查,主要体现在文言文阅读中的实词释义题和翻译题中。

模拟训练

(2023·新课标Ⅰ卷)阅读下面的文言文,完成1~4题。

材料一 襄子围于晋阳中①,出围,赏有功者五人,高赫为赏首。张孟谈曰:“晋阳之事,赫无大功,今为赏首,何也 ”襄子曰:“晋阳之事,寡人国家危,社稷殆矣。吾群臣无有不骄侮之意者,唯赫子不失君臣之礼,是以先之。”仲尼闻之,曰:“善赏哉,襄子!赏一人而天下为人臣者莫敢失礼矣。”或曰:仲尼不知善赏矣。夫善赏罚者,百官不敢侵职,群臣不敢失礼。上设其法,而下无奸诈之心。如此,则可谓善赏罚矣。襄子有君臣亲之泽,操令行禁止之法,而犹有骄侮之臣,是襄子失罚也。为人臣者,乘事而有功则赏。今赫仅不骄侮,而襄子赏之,是失赏也。故曰:仲尼不知善赏。

(节选自《韩非子·难一》)

·

材料二 陈人有武臣,谓子鲋②曰:“韩子立法,其所以异夫子之论者纷如也。予每探其意而校其事,持久历远,遏奸劝善,韩氏未必非,孔氏未必得也。若韩非者,亦当世之圣人也。”子鲋曰:“今世人有言高者必以极天为称,言下者必以深渊为名。好事而穿凿者,必言经以自辅,援圣以自贤,欲以取信于群愚而度其说也。若诸子之书,其义皆然。请略说一隅,而君子审其信否焉。”武臣曰:“诺。”子鲋曰:“乃者赵、韩共并知氏,赵襄子之行赏,先加具臣而后有功。韩非书云夫子善之引以张本然后难之岂有不似哉 然实诈也。何以明其然 昔我先君以春秋哀公十六年四月己丑卒,至二十七年荀瑶与韩、赵、魏伐郑,遇陈恒而还,是时夫子卒已十一年矣,而晋四卿皆在也。后悼公十四年,知氏乃亡。此先后甚远,而韩非公称之,曾无怍意。是则世多好事之徒,皆非之罪也。故吾以是默口于小道,塞耳于诸子久矣。而子立尺表以度天,植寸指以测渊,矇大道而不悟,信诬说以疑圣,殆非所望也。”

(节选自《孔丛子·答问》)

·

·

·

·

·

注①襄子:赵襄子。春秋末年,知、赵、韩、魏四家把持晋国国政,称“晋四卿”。晋阳之战,知氏(荀瑶)联合韩、魏攻赵,反被赵襄子联合韩、魏灭杀。②子鲋:孔鲋,孔子八世孙。

1.材料二画波浪线的部分有三处需要断句,请选出相应位置的答案标号。( )

CEG

解析 “韩非书云”的意思是“韩非的书中说”,其后应跟“说”的具体内容;结合材料一《韩非子·难一》中的“仲尼闻之,曰:‘善赏哉,襄子!赏一人而天下为人臣者莫敢失礼矣。’”可知,“夫子善之”是韩非书里记载的内容,应作“云”的宾语,“韩非书云夫子善之”构成完整的主谓宾结构,其后应断开。材料一中韩非先引用孔子的观点来说明“礼”的重要,这就是“引以张本”;然后对孔子的话加以批驳,这就是“然后难之”,故“引以张本”后、“然后难之”后都应断开。同时,从固定结构上看,“岂……哉”为反问句式,其前应断开。

2.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.围,指被围困,“傅说举于版筑之间”的“举”表示被选拔,两者用法相同。

B.劝,指鼓励、劝勉,与《兼爱》“不可以不劝爱人”中的“劝”词义不相同。

C.具臣,文中与“有功”相对,是指没有功劳的一般人臣,具体就是指高赫。

D.诬说,指没有事实依据的胡说妄言,与现在所说的“诬蔑之辞”并不一样。

B

解析 A项,“傅说举于版筑之间”句意:傅说从筑墙的泥水匠中被选拔。“围”和“举”都是实词的被动用法,两者用法相同。B项,“不可以不劝爱人”句意:不能不鼓励关爱他人。此处的“劝”也是鼓励的意思,两者词义相同。C项,正确。D项,现在所说的“诬蔑之辞”是指捏造事实毁坏他人名誉的言论,和“诬说”词义不同。

3.下列对材料有关内容的概述,不正确的一项是( )

A.主上设置有关法令,令行禁止,群臣不敢越职侵权,也没有了奸诈之心,他们履职行事,有了功劳就能得到赏赐,韩非认为这样才叫“善赏罚”。

B.在武臣看来,韩非与孔子观点不同的地方很多,在遏奸劝善等方面,韩非不一定就不对,孔子也不一定就合理,韩非也可以称得上是当世圣人。

C.世人说到高必定会以上天作比,说到低必定会以深渊作比,他们常通过引经据典、援用

圣贤来成就自己,使自己更加贤能,以争取民众的信任。

D.子鲋对韩非之类的诸子学说闭口不言,充耳不闻,而武臣却深信不疑,进而怀疑圣人,子鲋对此深感失望,认为武臣是见识短浅,不明大道。

C

解析 C项的概述多处与原文“今世人有言高者……欲以取信于群愚而度其说也”有明显不同。如 “世人”“以上天作比”“以深渊作比”“争取民众的信任”及对“自辅”“自贤”的理解。将“好事而穿凿者”等同于“世人”,范围扩大。根据原文,“自辅”即从经书中寻章摘句为自己提供依据;“自贤”即援引圣贤的话来显示自己的高明。选项表述为“成就自己,使自己更加贤能”,是错误的。其余表述也不准确。参考译文如下:如今世人说到高一定指称苍天,说到低必然会指称深渊。那些好事之徒、穿凿附会之辈,必定从经书中寻章摘句为自己提供依据,援引圣贤的话来显示自己的高明,他们想借此让愚昧的民众相信自己的话,从而使自己的学说有所依托。

★4.把材料中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)吾群臣无有不骄侮之意者,唯赫子不失君臣之礼,是以先之。

(2)请略说一隅,而君子审其信否焉。

参考答案 (1)我的群臣没有不对我有骄傲轻慢之意的,只有高赫没有失去君臣之间的礼节,因此把他放在前面。

(2)请允许我大体说说一隅之见,先生您细察一下它是否真实(可信)。

解析 第(1)题要准确翻译的关键词包括:“骄侮”,骄傲轻慢;“先”,形容词的意动用法,以……为先,把……放在前面。可联系《岳阳楼记》中“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”理解。

第(2)题要准确翻译的关键词包括:“请”,请允许我;“略”,简略、大致、大体上;“一隅”,一个侧面;“信”,正确、真实。可联系《老子》中“信言不美,美言不信”理解。

5.子鲋用以批驳韩非的事实依据是什么

参考答案 赵襄子奖赏群臣时,孔子已经去世许多年,不可能对此表达意见。

解析 由原文“昔我先君以春秋哀公十六年四月己丑卒,至二十七年荀瑶与韩、赵、魏伐郑,遇陈恒而还,是时夫子卒已十一年矣,而晋四卿皆在也。后悼公十四年,知氏乃亡。此先后甚远,而韩非公称之,曾无怍意”可知,晋阳之战后,赵襄子奖赏群臣时,孔子已经去世多年,不可能对此表达意见。

参考译文 材料一 赵襄子被围困在晋阳城中,解围后,赏赐有功的五个人,高赫是第一个受赏赐的。张孟谈说:“晋阳城解围的事,高赫没有大功,现在第一个受赏,为什么 ”赵襄子回答说:“晋阳被围的时候,我的国家危急,社稷危险啊。我的群臣没有不对我有骄傲轻慢之意的,只有高赫没有失去君臣之间的礼节,因此把他放在前面。”孔子听到后说:“赵襄子这是善于赏赐啊!奖赏一个人而使天下做臣子的没有人敢失礼了。”有人说:孔子不懂得正确奖赏的道理。懂得赏罚的,百官不敢超越自己的职权侵犯他人职守,群臣不敢失去君臣之间的礼节。主上设置相关法令,而臣下没有奸诈的想法。像这样,就可以称得上懂得赏罚了。赵襄子有君臣亲密的恩泽,执行着有令必行、有禁必止的法则,如果还有骄傲轻慢的臣子,这是赵襄子失去了处罚原则的缘故。做臣子的,履职行事,有功就赏。现在高赫仅仅因为不骄傲轻慢,赵襄子就赏赐他,这就赏赐错了。所以说:孔子不懂得正确奖赏的道理。

材料二 陈地有个武臣,对子鲋说:“韩非树立法制,与孔子言论不同的地方很多。我不止一次探究他们言论的含义,考校他们的区别,发现在经历时代变化而能长久流传,在遏制奸邪、鼓励行善方面,韩非未必是错误的,而孔子也未必完全合理。因此像韩非这样的人,同样是当代圣人。”子鲋说:“如今世人说到高一定指称苍天,说到低必然会指称深渊。那些好事之徒、穿凿附会之辈,必定从经书中寻章摘句为自己提供依据,援引圣贤的话来显示自己的高明,他们想借此让愚昧的民众相信自己的话,从而使自己的学说有所依托。像诸子那样的书,里边的内容都是这样的。请允许我大体说说一隅之见,先生您细察一下它是否真实(可信)。”武臣回答说:“好的。”

子鲋说:“从前,赵、韩、魏三家一起吞并知氏,赵襄子举行封赏,首先赏赐没有功劳的高赫,然后才赏赐功臣。韩非的书中说‘孔子认为他做得很对’,引孔子的话来为自己张本,然后非难孔子的说法。(韩非书里说的和孔子的意思)难道有不同吗 然而实际上确是虚诈之言。怎么样来证明韩非说的是假话呢 从前我的祖先孔子在春秋哀公十六年四月己丑去世,到哀公二十七年荀瑶与韩、赵、魏三家讨伐郑国,遇到陈恒(率齐国军队救郑)而返,这时孔子去世已经十一年了,而晋国四卿都还在世。再往后到鲁悼公十四年,知氏才灭亡。这两件事情前后时间相距很远,而韩非公然将两件事情合为一件事情来说,竟然没有丝毫惭愧的意思。由此可见,世上这么多好事之徒,都是韩非的罪过呀。因此,很久以来,我对韩非这样的小道沉默不言,对诸子学说塞耳不听。而你立个尺表就来度量天的高度,树个寸指就来测量渊的深度,昧于大道而不知醒悟,相信胡说妄言而怀疑圣人,这不是我希望看到的。”

本 课 结 束

第三单元

单元整合 教考融通

(一)探究传统文化观念在当今社会的价值

本单元所选作品第一组是两篇孝老爱亲的抒情散文:《陈情表》《项脊轩志》。《陈情表》从祖孙相依为命的往事写起,集中陈述“诏书切峻”和“刘病日笃”的矛盾,以诚恳的言辞,请求皇帝允许自己先尽孝后尽忠,暂不奉诏;《项脊轩志》以简洁的笔法记述自己在其中的生活以及与亲人朝夕相处“多可喜,亦多可悲”的往事,表达了自己对祖母、母亲、妻子的深深怀念。第二组是两篇体悟自然与生命(人生)的散文:《兰亭集序》《归去来兮辞并序》。《兰亭集序》在简洁清丽的景物描写之后,是对人生苦短、欢愉难期的感叹,是对死生至大、不可轻忽的觉悟;《归去来兮辞并序》是作者辞官归里、复返自然后的作品,充满对污浊官场的厌恶和对田园生活的热爱。

第三组是一篇因事明理的散文:《种树郭橐驼传》。《种树郭橐驼传》批评了当时官吏繁政扰民的现象,委婉而又明确地提出了为政者应宽政解缚,让人民休养生息的观点。第四组是一篇记游说理的散文:《石钟山记》。《石钟山记》围绕着“石钟山因何得名”的问题,写自己和长子苏迈同游石钟山,探究其得名原因的经过,最后得出“事不目见耳闻,而臆断其有无,可乎”的感想,并推测石钟山得名问题长期没有“正解”的原因。

古人云:“读李令伯《陈情表》而不堕泪者,其人必不孝。”虽然说得有点夸张,却点出了这篇文章所承载的文化观念——孝。本单元的六篇文章都具有深厚的文化内涵,从不同方面体现出中国人的传统观念,有的是公认的准则,有的是共同的价值观,有的是深刻的哲思,有的是可贵的精神。小组讨论,探究这些文化观念在当今社会的价值。

篇 目 情感态度 文化观念

《陈情表》 陈孝情,情真意切 重视家庭、家族,体现的主要是伦理性、社会性的

“道”

《项脊轩志》 表现对亲人的深厚感情 《兰亭集序》 直面人生苦短、终有尽时这个令人无比痛苦的事实,对及时行乐、聊以忘忧和等同生死、齐一寿夭都表示了否定 对生命的沉思是永恒的话题,而魏晋时期的这种思考的一个重要特点就是与隐逸之风并行而起,关系密切,动荡的时代和多难的人生共同促成了知识分子对生命的深刻思考和着意保护

《归去来兮辞并序》 在远离尘俗和喜归自然的对比中,体现了作者对生命真正价值的理解,以及对人与自然关系的认识 篇 目 情感态度 文化观念

《种树郭橐驼传》 表现了作者对民生的关注和对治术的思考 针对现实政治,其中对政府主动作为和人民自主作为关系的思考,与当下减少政府对资源的直接配置的思考颇有相通之处

《石钟山记》 表现出苏轼的质疑精神,也体现了他一贯的重视直接认识、不满足于间接认识的思想 属于认识论方面的“道”,这种求实的认识论是非常可贵的,带有现代科学的精神

(二)词类活用

在学习本单元文言文时,可以标出文中活用的词语,做分类积累,这样有助于更好地理解词语的意义和用法,提高阅读文言文的能力。如下列句中的活用词语及释义、活用类型。

例 句 活用词语及释义 活用类型

虽大风浪不能鸣也 鸣(使……发出声响) 动词的使动用法

爪其肤以验其生枯 爪(用指甲抠、掐) 名词作动词

驼业种树 业(以……为业) 名词的意动用法

固知一死生为虚诞 一(把……看作一样) 数词的意动用法

少长咸集 少、长(少者、长者) 形容词作名词

乳二世 乳(喂奶、哺育) 名词作动词

臣具以表闻 闻(使上闻、报告) 动词的使动用法

余自齐安舟行适临汝 舟(凭借着舟) 名词作状语

客逾庖而宴 宴(吃饭) 名词作动词

东犬西吠 西(对着西面) 名词作状语

早实以蕃 实(结果实) 名词作动词

词类活用是指甲类词在特定的语言环境中,临时具备乙类词的语法特征,进而产生出某一类新的意义这样一类语法现象。如“园日涉以成趣”中的“日”,名词作状语,每天;“少长咸集”中的“少长”,形容词作名词,少者、长者。

词类活用主要有以下六种情况。

1.使动用法

动词的使动,对宾语含有“使它怎样”或“使它成什么”的意味,“使动”必须使宾语所代表的事物发生变化。使动句与一般的主谓宾句式不一致。一般宾语是谓语动词涉及的对象,使动句中宾语却是动作的发出者;一般句中,谓语是陈述主语的,使动句中谓语却是陈述宾语的。使动句翻译为主使宾动。使动用法,它用的是述宾短语的形式,表达的是兼语式的内容。但它又与兼语式不一样,兼语式中要出现使令性动词:使、令、命等。使动句中无。

使动用法中,有的是由形容词、名词、动词、数词活用而来。由于原来的词类不同,活用为使动词时,它们所表示的意义也不完全相同。

①动词的使动用法

动词的使动用法,表示使宾语产生某种动作、行为。在古代汉语里,动词的使动用法一般只限于不及物动词。不及物动词本来不带宾语,用于使动时,后面就带有宾语。

例如:

李牧连却之。(《六国论》)

——使……退却,击退。“却”,动词的使动用法。

沛公旦日从百余骑来见项王。(《鸿门宴》)

——使……跟从,带领。“从”,动词的使动用法。

今以钟磬置水中,虽大风浪不能鸣也。(《石钟山记》)

——使(之)鸣。“鸣”,动词的使动用法。

·

·

·

②形容词的使动用法

形容词的使动用法,是使宾语代表的人或事物具有这个形容词所表示的性质或状态。

例如:

求木之长者,必固其根本。(《谏太宗十思疏》)

——“固”是“使……稳固”的意思。

市中游侠儿得佳者笼养之,昂其直,居为奇货。(《促织》)

——“昂其直”是“使其直昂(抬高)”的意思。

·

·

③名词的使动用法

名词偶尔也有使动用法,表示使宾语成为某种人或事物。

例如:

先破秦入咸阳者王之。(《鸿门宴》)

——“王”是“使……为王”的意思。

以膏泽斯民。(《答司马谏议书》)

——“膏泽”,名词,恩德,带宾语,作动词,为“使……得到好处”的意思。

·

·

·

2.形容词、名词的意动用法

意动就是形容词、名词带宾语,主观上对宾语含有“感到它怎样”或“把它看作什么”的意味。

①形容词的意动用法

主语认为宾语具有谓语形容词所表示的性质或状态,译为“认为……”。

例如:

孔子登东山而小鲁,登泰山而小天下。(《孟子·尽心上》)

——“小鲁”,感到鲁国很小;“小天下”,感到天下很小。

·

·

②名词的意动用法

主语把宾语看成谓语名词所代表的人或事物,译为“以……为”。

例如:

友风而子雨。(《荀子·赋》)

——“友风”,以风为友;“子雨”,以雨为子。

·

·

3.名词用作一般动词

名词活用作动词后,就具有动词的语法特点,不再表示人或事物,而是表示与这个名词有关的动作、行为。

名词活用为动词有以下几种情况。

①名词带宾语

例如:

籍吏民,封府库。(《鸿门宴》)

——“籍吏民”即登记百姓户口。

·

②能愿动词+名词

例如:

沛公欲王关中。(《鸿门宴》)

——“王”前带能愿动词“欲”。“王”译为称王,读wàng。

③名词带补语

例如:

沛公军霸上。(《鸿门宴》)

——“军”带补语“霸上”,用作动词,译为驻军。

·

·

④所+名词

例如:

置人所罾鱼腹中。(《陈涉世家》)

——特殊的指示代词“所”的后面一般只黏附动词或动宾词组,名词“罾”黏附在“所”的后面,用作动词,作“用渔网捕捞,捕捉”讲。

⑤副词作状语+名词

例如:

恐托付不效。(《出师表》)

——名词“效”受否定副词“不”的修饰,作“奏效,有效果”讲。

·

·

⑥名词作句中的谓语

例如:

或师焉,或不焉。(《师说》)

——名词“师”充当“或”的谓语,作“从师”讲。

⑦名词+者

例如:

后世之谬其传而莫能名者。(《游褒禅山记》)

——特殊的指示代词“者”的前面一般只粘附动词或动宾词组,名词“名”粘附在“者”的前面,作“指名,识其本名,说明白”的意思讲。

·

·

⑧名词+之

例如:

名之者谁 太守自谓也。(《醉翁亭记》)

——代词“之”一般不受名词修饰。“名”用在代词“之”前,作动词“命名”讲。

⑨名词+名词

例如:

如曰今日当一切不事事,守前所为而已,则非某之所敢知。(《答司马谏议书》)

——两个名词“事”连用,不存在并列、同位和修饰关系。不带计量意义时,第一个名词活用为动词,“事”(第一个)作“做,从事”讲。

·

·

⑩在复句中充当一个叙述性状语分句,名词活用为动词

例如:

权,然后知轻重。(《孟子·梁惠王上》)

——“权”,在此句中作动词“称量”讲。

·

4.名词作状语

在文言文中,名词经常作状语,直接修饰、限制动词谓语。有以下作用。

①表示比喻

例如:

又间令吴广之次所旁丛祠中,夜篝火,狐鸣呼曰:“大楚兴,陈胜王。”(《陈涉世家》)

——“狐鸣”,像狐狸那样叫,“狐”名词作状语。

②表示对待人的态度

例如:

君为我呼入,吾得兄事之。(《鸿门宴》)

——“兄事之”,像对待兄长一样对待他。名词“兄”用作动词“事”的状语。

·

·

③表示动作、行为的方向

例如:

孔雀东南飞。(《孔雀东南飞》)

——“东南”,向东南,方位名词作状语,表示“飞”的方向。

④表示动作行为所用的工具

例如:

手巾掩口啼。(《孔雀东南飞》)

——“手巾”,用手巾,作“掩”的状语。

·

·

·

·

⑤表明时间、动作的连续性

例如:

卿当日胜贵。(《孔雀东南飞》)

——“日”,一天天地,充当“胜贵”的状语。

⑥表示动作为使用的方式

例如:

臣本布衣,躬耕于南阳。(《出师表》)

——“躬”,亲身,作“耕”的状语。

群臣吏民能面刺寡人之过者,受上赏。(《邹忌讽齐王纳谏》)

——“面”,当面,是“刺”的方式,作“刺”的状语。

·

·

·

⑦表示处所

例如:

内立法度,务耕织,修守战之具。(《过秦论》)

——“内立法度”,在国内制定法律制度,名词“内”作“立法度”的状语。

⑧表示动作行为的状态

例如:

斗折蛇行,明灭可见。(《小石潭记》)

——“斗”“蛇”,“像北斗星一样”“像蛇一样”。名词“斗”“蛇”分别作“折”“行”的状语。

·

·

·

5.形容词活用为名词——作主语或宾语

形容词的主要功能是作谓语、定语;如果一个形容词作了主语或者宾语,这个形容词就可能活用为名词了。

例如:

①此四君者,皆明智而忠信,宽厚而爱人,尊贤而重士,约从离衡,兼韩、魏、燕、楚、齐、赵、宋、卫、中山之众。(《过秦论》)

——“贤”本是形容词,意思为“德才优秀”,这里指“贤士、贤人”,作名词。

②侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等,此皆良实,志虑忠纯,是以先帝简拔以遗陛下。(《出师表》)

——“良实”本是形容词,意思为“忠良诚实”,这里指“忠良诚实的人”,作名词。

·

·

·

6.形容词活用为一般动词——后带宾语

形容词是不带宾语的,如果带了宾语,而又没有使动、意动的意味,就是用作一般动词。

例如:

①楚左尹项伯者,项羽季父也,素善留侯张良。(《鸿门宴》)

——“善”原本是形容词,意思为“好”,在这里是“友善,交好”的意思。

②卒使上大夫短屈原于顷襄王。(《屈原列传》)

——“短”原本是形容词,在这里是“诋毁,说别人的短处、坏话”的意思。

·

·

技法攻略

1.明确词类活用要有具体语境,没有语境就不能谈活用。语义语法具有临时性,此处活用彼处却未必。

2.通过阅读文言文,梳理文言词语的词义和用法,把握古今汉语词义的异同,理清古今词义的发展关系,避免用现代意义理解古义。

3.因为古今词义的发展关系,我们需要“以今律古”,以现在的语法习惯去看待文言文的语法。这样才更便于学生真正了解并掌握文言文的词类活用现象。

4.结合课内文言文中涉及的各类活用现象,更好地理解和掌握词类活用基本规律,提高识别的敏感度和翻译的准确度。

5.对于文言实词词类活用的考查,主要体现在文言文阅读中的实词释义题和翻译题中。

模拟训练

(2023·新课标Ⅰ卷)阅读下面的文言文,完成1~4题。

材料一 襄子围于晋阳中①,出围,赏有功者五人,高赫为赏首。张孟谈曰:“晋阳之事,赫无大功,今为赏首,何也 ”襄子曰:“晋阳之事,寡人国家危,社稷殆矣。吾群臣无有不骄侮之意者,唯赫子不失君臣之礼,是以先之。”仲尼闻之,曰:“善赏哉,襄子!赏一人而天下为人臣者莫敢失礼矣。”或曰:仲尼不知善赏矣。夫善赏罚者,百官不敢侵职,群臣不敢失礼。上设其法,而下无奸诈之心。如此,则可谓善赏罚矣。襄子有君臣亲之泽,操令行禁止之法,而犹有骄侮之臣,是襄子失罚也。为人臣者,乘事而有功则赏。今赫仅不骄侮,而襄子赏之,是失赏也。故曰:仲尼不知善赏。

(节选自《韩非子·难一》)

·

材料二 陈人有武臣,谓子鲋②曰:“韩子立法,其所以异夫子之论者纷如也。予每探其意而校其事,持久历远,遏奸劝善,韩氏未必非,孔氏未必得也。若韩非者,亦当世之圣人也。”子鲋曰:“今世人有言高者必以极天为称,言下者必以深渊为名。好事而穿凿者,必言经以自辅,援圣以自贤,欲以取信于群愚而度其说也。若诸子之书,其义皆然。请略说一隅,而君子审其信否焉。”武臣曰:“诺。”子鲋曰:“乃者赵、韩共并知氏,赵襄子之行赏,先加具臣而后有功。韩非书云夫子善之引以张本然后难之岂有不似哉 然实诈也。何以明其然 昔我先君以春秋哀公十六年四月己丑卒,至二十七年荀瑶与韩、赵、魏伐郑,遇陈恒而还,是时夫子卒已十一年矣,而晋四卿皆在也。后悼公十四年,知氏乃亡。此先后甚远,而韩非公称之,曾无怍意。是则世多好事之徒,皆非之罪也。故吾以是默口于小道,塞耳于诸子久矣。而子立尺表以度天,植寸指以测渊,矇大道而不悟,信诬说以疑圣,殆非所望也。”

(节选自《孔丛子·答问》)

·

·

·

·

·

注①襄子:赵襄子。春秋末年,知、赵、韩、魏四家把持晋国国政,称“晋四卿”。晋阳之战,知氏(荀瑶)联合韩、魏攻赵,反被赵襄子联合韩、魏灭杀。②子鲋:孔鲋,孔子八世孙。

1.材料二画波浪线的部分有三处需要断句,请选出相应位置的答案标号。( )

CEG

解析 “韩非书云”的意思是“韩非的书中说”,其后应跟“说”的具体内容;结合材料一《韩非子·难一》中的“仲尼闻之,曰:‘善赏哉,襄子!赏一人而天下为人臣者莫敢失礼矣。’”可知,“夫子善之”是韩非书里记载的内容,应作“云”的宾语,“韩非书云夫子善之”构成完整的主谓宾结构,其后应断开。材料一中韩非先引用孔子的观点来说明“礼”的重要,这就是“引以张本”;然后对孔子的话加以批驳,这就是“然后难之”,故“引以张本”后、“然后难之”后都应断开。同时,从固定结构上看,“岂……哉”为反问句式,其前应断开。

2.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.围,指被围困,“傅说举于版筑之间”的“举”表示被选拔,两者用法相同。

B.劝,指鼓励、劝勉,与《兼爱》“不可以不劝爱人”中的“劝”词义不相同。

C.具臣,文中与“有功”相对,是指没有功劳的一般人臣,具体就是指高赫。

D.诬说,指没有事实依据的胡说妄言,与现在所说的“诬蔑之辞”并不一样。

B

解析 A项,“傅说举于版筑之间”句意:傅说从筑墙的泥水匠中被选拔。“围”和“举”都是实词的被动用法,两者用法相同。B项,“不可以不劝爱人”句意:不能不鼓励关爱他人。此处的“劝”也是鼓励的意思,两者词义相同。C项,正确。D项,现在所说的“诬蔑之辞”是指捏造事实毁坏他人名誉的言论,和“诬说”词义不同。

3.下列对材料有关内容的概述,不正确的一项是( )

A.主上设置有关法令,令行禁止,群臣不敢越职侵权,也没有了奸诈之心,他们履职行事,有了功劳就能得到赏赐,韩非认为这样才叫“善赏罚”。

B.在武臣看来,韩非与孔子观点不同的地方很多,在遏奸劝善等方面,韩非不一定就不对,孔子也不一定就合理,韩非也可以称得上是当世圣人。

C.世人说到高必定会以上天作比,说到低必定会以深渊作比,他们常通过引经据典、援用

圣贤来成就自己,使自己更加贤能,以争取民众的信任。

D.子鲋对韩非之类的诸子学说闭口不言,充耳不闻,而武臣却深信不疑,进而怀疑圣人,子鲋对此深感失望,认为武臣是见识短浅,不明大道。

C

解析 C项的概述多处与原文“今世人有言高者……欲以取信于群愚而度其说也”有明显不同。如 “世人”“以上天作比”“以深渊作比”“争取民众的信任”及对“自辅”“自贤”的理解。将“好事而穿凿者”等同于“世人”,范围扩大。根据原文,“自辅”即从经书中寻章摘句为自己提供依据;“自贤”即援引圣贤的话来显示自己的高明。选项表述为“成就自己,使自己更加贤能”,是错误的。其余表述也不准确。参考译文如下:如今世人说到高一定指称苍天,说到低必然会指称深渊。那些好事之徒、穿凿附会之辈,必定从经书中寻章摘句为自己提供依据,援引圣贤的话来显示自己的高明,他们想借此让愚昧的民众相信自己的话,从而使自己的学说有所依托。

★4.把材料中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)吾群臣无有不骄侮之意者,唯赫子不失君臣之礼,是以先之。

(2)请略说一隅,而君子审其信否焉。

参考答案 (1)我的群臣没有不对我有骄傲轻慢之意的,只有高赫没有失去君臣之间的礼节,因此把他放在前面。

(2)请允许我大体说说一隅之见,先生您细察一下它是否真实(可信)。

解析 第(1)题要准确翻译的关键词包括:“骄侮”,骄傲轻慢;“先”,形容词的意动用法,以……为先,把……放在前面。可联系《岳阳楼记》中“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”理解。

第(2)题要准确翻译的关键词包括:“请”,请允许我;“略”,简略、大致、大体上;“一隅”,一个侧面;“信”,正确、真实。可联系《老子》中“信言不美,美言不信”理解。

5.子鲋用以批驳韩非的事实依据是什么

参考答案 赵襄子奖赏群臣时,孔子已经去世许多年,不可能对此表达意见。

解析 由原文“昔我先君以春秋哀公十六年四月己丑卒,至二十七年荀瑶与韩、赵、魏伐郑,遇陈恒而还,是时夫子卒已十一年矣,而晋四卿皆在也。后悼公十四年,知氏乃亡。此先后甚远,而韩非公称之,曾无怍意”可知,晋阳之战后,赵襄子奖赏群臣时,孔子已经去世多年,不可能对此表达意见。

参考译文 材料一 赵襄子被围困在晋阳城中,解围后,赏赐有功的五个人,高赫是第一个受赏赐的。张孟谈说:“晋阳城解围的事,高赫没有大功,现在第一个受赏,为什么 ”赵襄子回答说:“晋阳被围的时候,我的国家危急,社稷危险啊。我的群臣没有不对我有骄傲轻慢之意的,只有高赫没有失去君臣之间的礼节,因此把他放在前面。”孔子听到后说:“赵襄子这是善于赏赐啊!奖赏一个人而使天下做臣子的没有人敢失礼了。”有人说:孔子不懂得正确奖赏的道理。懂得赏罚的,百官不敢超越自己的职权侵犯他人职守,群臣不敢失去君臣之间的礼节。主上设置相关法令,而臣下没有奸诈的想法。像这样,就可以称得上懂得赏罚了。赵襄子有君臣亲密的恩泽,执行着有令必行、有禁必止的法则,如果还有骄傲轻慢的臣子,这是赵襄子失去了处罚原则的缘故。做臣子的,履职行事,有功就赏。现在高赫仅仅因为不骄傲轻慢,赵襄子就赏赐他,这就赏赐错了。所以说:孔子不懂得正确奖赏的道理。

材料二 陈地有个武臣,对子鲋说:“韩非树立法制,与孔子言论不同的地方很多。我不止一次探究他们言论的含义,考校他们的区别,发现在经历时代变化而能长久流传,在遏制奸邪、鼓励行善方面,韩非未必是错误的,而孔子也未必完全合理。因此像韩非这样的人,同样是当代圣人。”子鲋说:“如今世人说到高一定指称苍天,说到低必然会指称深渊。那些好事之徒、穿凿附会之辈,必定从经书中寻章摘句为自己提供依据,援引圣贤的话来显示自己的高明,他们想借此让愚昧的民众相信自己的话,从而使自己的学说有所依托。像诸子那样的书,里边的内容都是这样的。请允许我大体说说一隅之见,先生您细察一下它是否真实(可信)。”武臣回答说:“好的。”

子鲋说:“从前,赵、韩、魏三家一起吞并知氏,赵襄子举行封赏,首先赏赐没有功劳的高赫,然后才赏赐功臣。韩非的书中说‘孔子认为他做得很对’,引孔子的话来为自己张本,然后非难孔子的说法。(韩非书里说的和孔子的意思)难道有不同吗 然而实际上确是虚诈之言。怎么样来证明韩非说的是假话呢 从前我的祖先孔子在春秋哀公十六年四月己丑去世,到哀公二十七年荀瑶与韩、赵、魏三家讨伐郑国,遇到陈恒(率齐国军队救郑)而返,这时孔子去世已经十一年了,而晋国四卿都还在世。再往后到鲁悼公十四年,知氏才灭亡。这两件事情前后时间相距很远,而韩非公然将两件事情合为一件事情来说,竟然没有丝毫惭愧的意思。由此可见,世上这么多好事之徒,都是韩非的罪过呀。因此,很久以来,我对韩非这样的小道沉默不言,对诸子学说塞耳不听。而你立个尺表就来度量天的高度,树个寸指就来测量渊的深度,昧于大道而不知醒悟,相信胡说妄言而怀疑圣人,这不是我希望看到的。”

本 课 结 束