第八单元 16六国论--人教版高中语文必修下册教学课件(共19张PPT)

文档属性

| 名称 | 第八单元 16六国论--人教版高中语文必修下册教学课件(共19张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 168.4KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-06-23 19:40:26 | ||

图片预览

文档简介

(共19张PPT)

《六国论》

第八单元

语文

学习目标

1.理解作者的观点。

3.引导学生体会作者的爱国情怀,培养学生“天下兴亡,匹夫有责”的家国情怀和责任感。

2.学习安排文章结构的方法。

重点:

了解议论文写作要关注时代、具有现实针对性和读者意识的特点。

难点:

引导学生体会史论文的逻辑性,培养其自主鉴赏古代散文的能力。

学习重难点

整体感知,把握文脉

新课讲授

春秋战国,列国纷争,战争频仍,互相兼并。到战国时期,七雄并立。在这几百年的时间里,各诸侯国,战战和和,力量此消彼长。最终,秦灭六国,统一天下。这一结局在历史学家看来,是大势所趋。但是六国何以能存在数百年,最后为什么又为秦国所灭,则是有许多的机缘与偶然。正因为如此,这段史实为后来的政治家、史学家提供了说不完的话题。他们探讨成败,品评得失,以期找到一些规律性的东西,为当朝的统治者提供历史的借鉴。其中,宋代文学家苏洵、苏轼、苏辙父子三人,写出了三篇同题史论《六国论》。今天这节课,我们一起探讨这三篇史论,看看三苏分别表达了怎样的看法,对于我们今天的现实生活,又带来怎样的启迪。

导入新课

【主旨解读】

通过论述六国灭亡“弊在赂秦”的观点,抨击宋王朝对辽和西夏的屈辱政策,告诫北宋统治者要吸取六国灭亡的教训,以免重蹈覆辙。文章开篇提出“六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂秦”的中心论点,然后从“赂秦而力亏”和“不赂者以赂者丧”两个方面进行论证。作者以六国割地赂秦导致国力削弱,最终灭亡的史实,影射北宋王朝用岁币向辽和西夏求和的不当之举,认为这会使北宋国力逐渐衰竭,陷入如同六国一样的灭亡境地。苏洵希望北宋统治者能以史为鉴,改变妥协政策,增强国力,积极抵御外敌,保卫国家的完整和独立。

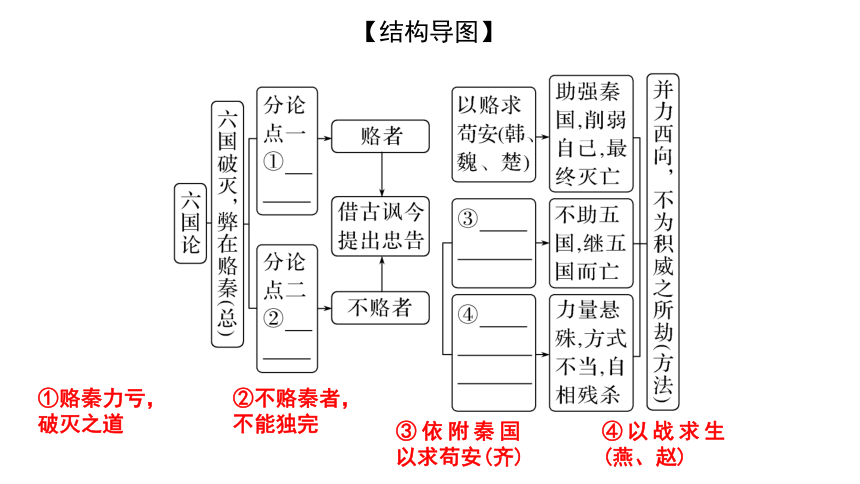

【结构导图】

①赂秦力亏,破灭之道

②不赂秦者,不能独完

③依附秦国以求苟安(齐)

④以战求生(燕、赵)

分析文本的观点

新课讲授

活动1:文本是如何表达观点的

(1)侧重对历史事件进行评析,总结经验教训,针砭现实。

(2)用逻辑推理的方法,以议论为主,中间有一些形象的描述,那是为议论服务的。

活动2:探究本文选材的角度。

(1)以秦与六国的兴亡为论题,针对当朝行为而发,规劝当朝者要引以为鉴。

(2)强调六国破灭的内部原因,涉及政治、经济、军事等方面。

赏析文本语言特点及说理方法

新课讲授

活动1:本文的语言有何特点?

本文的语言生动有力。议论性的句子简洁有力,叙述性的句子生动感人。比如:“思厥先祖父,暴霜露,斩荆棘,以有尺寸之地。子孙视之不甚惜,举以予人,如弃草芥。今日割五城,明日割十城,然后得一夕安寝。起视四境,而秦兵又至矣。”这些叙述语言本身带有主观感情,还有描述的特点。作者还运用引用、对比、比喻等手法,使语言灵活多变,增强了表达效果。本文的句式也整饬有度,特别是四字句占了一定比例,读起来铿锵有力,掷地有声,富有节奏感。文章史实论据典型、充分,分析论证过程中运用了对比论证、比喻论证等论证方法,具有很强的逻辑性和说服力,句式多变,感情激切,富有感染力。

活动2:本文运用了哪些论证方法?请结合课文分析运用这些论证方法的好处。

(1)例证法:

(示例)与嬴而不助五国也。效果分析:举出具体史实,充分论证了“盖失强援,不能独完”的道理,从而论证了“不赂者以赂者丧”这一分论点,用铁的事实说话,使论证更有说服力。

活动2:本文运用了哪些论证方法?请结合课文分析运用这些论证方法的好处。

(2)引证法:

(示例)古人云:“以地事秦,犹抱薪救火,薪不尽,火不灭。”效果分析:引用这一形象的比喻,雄辩地证明了“赂秦而力亏,破灭之道也”这一分论点。

活动2:本文运用了哪些论证方法?请结合课文分析运用这些论证方法的好处。

(3)对比法:

(示例)作者将六国与秦的关系同北宋与契丹、西夏的关系做对比,从实力的强弱、地盘的大小、胜负的趋势等几个方面进行对比。效果分析:说明北宋王朝如果因贿赂敌人而亡国,实在是最愚蠢的做法,使观点非常鲜明。

拓展延伸,对比阅读

新课讲授

活动:《阿房宫赋》《六国论》两篇文章都运用了对比,但方式不同,请结合文本分析。

《六国论》是横式对比。将秦于攻取之外所得与战胜而得,六国中赂者与不赂者等情况进行对比,“赂者”与“不赂者”虽同不免灭亡,但情况有别。《阿房宫赋》中的对比是纵横交错、虚实相生的。将阿房宫建成时的盛况与被焚时的惨景,“一人之心”与“千万人之心”等情况进行对比。

课后作业

1. 选择一篇其他关于战国历史或人物的史论文章,如贾谊《过秦论》、杜牧《阿房宫赋》等,与苏洵《六国论》进行比较阅读。从写作目的、表现手法、语言风格、对历史教训的总结等方面展开对比,完成800字左右的读书笔记。

2.结合《六国论》中六国与秦国的外交博弈,思考当下国际关系。假设你是一名外交官,面对复杂的国际形势,从六国的外交失误中能汲取哪些经验教训?撰写一份不少于800字的国际形势分析报告,包含对当前国际局势的简要概述、从《六国论》中获得的启示,以及对国家外交策略的建议。

谢谢大家

《六国论》

第八单元

语文

学习目标

1.理解作者的观点。

3.引导学生体会作者的爱国情怀,培养学生“天下兴亡,匹夫有责”的家国情怀和责任感。

2.学习安排文章结构的方法。

重点:

了解议论文写作要关注时代、具有现实针对性和读者意识的特点。

难点:

引导学生体会史论文的逻辑性,培养其自主鉴赏古代散文的能力。

学习重难点

整体感知,把握文脉

新课讲授

春秋战国,列国纷争,战争频仍,互相兼并。到战国时期,七雄并立。在这几百年的时间里,各诸侯国,战战和和,力量此消彼长。最终,秦灭六国,统一天下。这一结局在历史学家看来,是大势所趋。但是六国何以能存在数百年,最后为什么又为秦国所灭,则是有许多的机缘与偶然。正因为如此,这段史实为后来的政治家、史学家提供了说不完的话题。他们探讨成败,品评得失,以期找到一些规律性的东西,为当朝的统治者提供历史的借鉴。其中,宋代文学家苏洵、苏轼、苏辙父子三人,写出了三篇同题史论《六国论》。今天这节课,我们一起探讨这三篇史论,看看三苏分别表达了怎样的看法,对于我们今天的现实生活,又带来怎样的启迪。

导入新课

【主旨解读】

通过论述六国灭亡“弊在赂秦”的观点,抨击宋王朝对辽和西夏的屈辱政策,告诫北宋统治者要吸取六国灭亡的教训,以免重蹈覆辙。文章开篇提出“六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂秦”的中心论点,然后从“赂秦而力亏”和“不赂者以赂者丧”两个方面进行论证。作者以六国割地赂秦导致国力削弱,最终灭亡的史实,影射北宋王朝用岁币向辽和西夏求和的不当之举,认为这会使北宋国力逐渐衰竭,陷入如同六国一样的灭亡境地。苏洵希望北宋统治者能以史为鉴,改变妥协政策,增强国力,积极抵御外敌,保卫国家的完整和独立。

【结构导图】

①赂秦力亏,破灭之道

②不赂秦者,不能独完

③依附秦国以求苟安(齐)

④以战求生(燕、赵)

分析文本的观点

新课讲授

活动1:文本是如何表达观点的

(1)侧重对历史事件进行评析,总结经验教训,针砭现实。

(2)用逻辑推理的方法,以议论为主,中间有一些形象的描述,那是为议论服务的。

活动2:探究本文选材的角度。

(1)以秦与六国的兴亡为论题,针对当朝行为而发,规劝当朝者要引以为鉴。

(2)强调六国破灭的内部原因,涉及政治、经济、军事等方面。

赏析文本语言特点及说理方法

新课讲授

活动1:本文的语言有何特点?

本文的语言生动有力。议论性的句子简洁有力,叙述性的句子生动感人。比如:“思厥先祖父,暴霜露,斩荆棘,以有尺寸之地。子孙视之不甚惜,举以予人,如弃草芥。今日割五城,明日割十城,然后得一夕安寝。起视四境,而秦兵又至矣。”这些叙述语言本身带有主观感情,还有描述的特点。作者还运用引用、对比、比喻等手法,使语言灵活多变,增强了表达效果。本文的句式也整饬有度,特别是四字句占了一定比例,读起来铿锵有力,掷地有声,富有节奏感。文章史实论据典型、充分,分析论证过程中运用了对比论证、比喻论证等论证方法,具有很强的逻辑性和说服力,句式多变,感情激切,富有感染力。

活动2:本文运用了哪些论证方法?请结合课文分析运用这些论证方法的好处。

(1)例证法:

(示例)与嬴而不助五国也。效果分析:举出具体史实,充分论证了“盖失强援,不能独完”的道理,从而论证了“不赂者以赂者丧”这一分论点,用铁的事实说话,使论证更有说服力。

活动2:本文运用了哪些论证方法?请结合课文分析运用这些论证方法的好处。

(2)引证法:

(示例)古人云:“以地事秦,犹抱薪救火,薪不尽,火不灭。”效果分析:引用这一形象的比喻,雄辩地证明了“赂秦而力亏,破灭之道也”这一分论点。

活动2:本文运用了哪些论证方法?请结合课文分析运用这些论证方法的好处。

(3)对比法:

(示例)作者将六国与秦的关系同北宋与契丹、西夏的关系做对比,从实力的强弱、地盘的大小、胜负的趋势等几个方面进行对比。效果分析:说明北宋王朝如果因贿赂敌人而亡国,实在是最愚蠢的做法,使观点非常鲜明。

拓展延伸,对比阅读

新课讲授

活动:《阿房宫赋》《六国论》两篇文章都运用了对比,但方式不同,请结合文本分析。

《六国论》是横式对比。将秦于攻取之外所得与战胜而得,六国中赂者与不赂者等情况进行对比,“赂者”与“不赂者”虽同不免灭亡,但情况有别。《阿房宫赋》中的对比是纵横交错、虚实相生的。将阿房宫建成时的盛况与被焚时的惨景,“一人之心”与“千万人之心”等情况进行对比。

课后作业

1. 选择一篇其他关于战国历史或人物的史论文章,如贾谊《过秦论》、杜牧《阿房宫赋》等,与苏洵《六国论》进行比较阅读。从写作目的、表现手法、语言风格、对历史教训的总结等方面展开对比,完成800字左右的读书笔记。

2.结合《六国论》中六国与秦国的外交博弈,思考当下国际关系。假设你是一名外交官,面对复杂的国际形势,从六国的外交失误中能汲取哪些经验教训?撰写一份不少于800字的国际形势分析报告,包含对当前国际局势的简要概述、从《六国论》中获得的启示,以及对国家外交策略的建议。

谢谢大家

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])