第三单元 9说“木叶”--人教版高中语文必修下册教学课件(共31张PPT)

文档属性

| 名称 | 第三单元 9说“木叶”--人教版高中语文必修下册教学课件(共31张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 26.0MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-06-23 19:51:50 | ||

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

说“木叶”

第三单元

语文

学习目标

1.精准把握文章基本观点,梳理作者的说理层次与论辩逻辑。

2.体会文本中诗句的丰富意蕴,领悟诗歌语言的暗示性。

3.感悟诗歌中意象所表现出的丰富内涵,提高诗歌的阅读欣赏能力。

重点:

品味文中诗句意蕴;比较“木”与“树”的不同,把握“木”的艺术特征。

难点:

了解诗歌语言具有潜在暗示性的特点,进行诗歌意象品味练习。

学习重难点

同学们,提到“木叶”,你们脑海中浮现出怎样的画面?是满树翠绿、生机盎然,还是枯黄凋零、随风飘落?在我们的认知里,“木叶”似乎就是“树叶”,可真的如此简单吗?我国古代诗人对“木叶”这一意象情有独钟,屈原说“袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下”,谢庄说“洞庭始波,木叶微脱”,陆厥也写“木叶下,江波连,秋月照浦云歇山” 。为什么他们都如此偏爱“木叶”?“木叶”与“树叶”之间,究竟藏着怎样微妙却又关键的差别?今天,让我们跟随林庚先生走进《说“木叶”》,一同探寻古典诗词中“木叶”意象背后的奥秘,领略中国古典诗歌独特的艺术魅力。

导入新课

小组合作交流,梳理文本思路

新课讲授

任务围绕文章对“木叶”意象的阐述过程展开,聚焦于对作者论证逻辑的梳理。通过引导学生剖析文中所引用的大量古典诗词案例,分析作者如何从现象描述深入到本质探究,逐步揭示“木叶”这一意象独特的艺术特征和文化内涵,帮助学生理解作者的说理思路,把握文本分析诗歌意象的方法,提升学生对文艺评论类文章的阅读理解能力,进而深入领会古典诗词意象运用背后的艺术匠心与文化价值。

设计意图

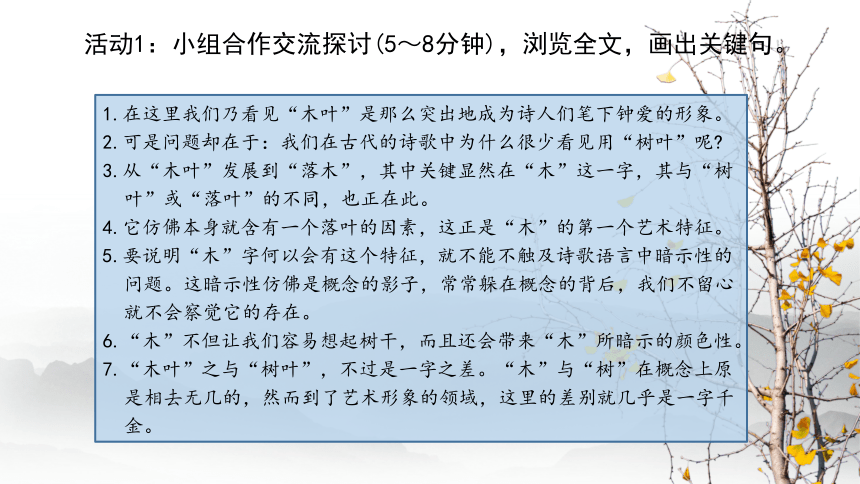

活动1:小组合作交流探讨(5~8分钟),浏览全文,画出关键句。

1.在这里我们乃看见“木叶”是那么突出地成为诗人们笔下钟爱的形象。

2.可是问题却在于:我们在古代的诗歌中为什么很少看见用“树叶”呢

3.从“木叶”发展到“落木”,其中关键显然在“木”这一字,其与“树叶”或“落叶”的不同,也正在此。

4.它仿佛本身就含有一个落叶的因素,这正是“木”的第一个艺术特征。

5.要说明“木”字何以会有这个特征,就不能不触及诗歌语言中暗示性的问题。这暗示性仿佛是概念的影子,常常躲在概念的背后,我们不留心就不会察觉它的存在。

6.“木”不但让我们容易想起树干,而且还会带来“木”所暗示的颜色性。

7.“木叶”之与“树叶”,不过是一字之差。“木”与“树”在概念上原是相去无几的,然而到了艺术形象的领域,这里的差别就几乎是一字千金。

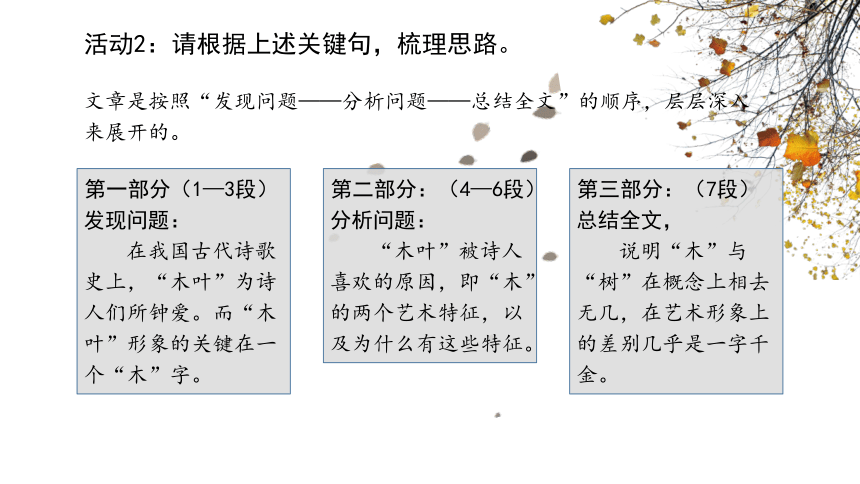

活动2:请根据上述关键句,梳理思路。

文章是按照“发现问题——分析问题——总结全文”的顺序,层层深入来展开的。

第一部分(1—3段)发现问题:

在我国古代诗歌史上,“木叶”为诗人们所钟爱。而“木叶”形象的关键在一个“木”字。

第二部分:(4—6段)分析问题:

“木叶”被诗人喜欢的原因,即“木”的两个艺术特征,以及为什么有这些特征。

第三部分:(7段)总结全文,

说明“木”与“树”在概念上相去无几,在艺术形象上的差别几乎是一字千金。

自主学习文本,分享学习成果

新课讲授

该任务聚焦学生自主学习能力与表达分享能力的培养。鼓励学生自主挖掘《说“木叶”》中的知识要点,通过个人钻研形成独特见解。在分享成果时,学生不仅能锻炼语言组织与口头表达能力,还能学会倾听他人观点,拓宽思维视野。在交流互动中,加深对课文内容的理解,感受合作学习的乐趣,增强学习的主动性与自信心,全面提升综合素养。

设计意图

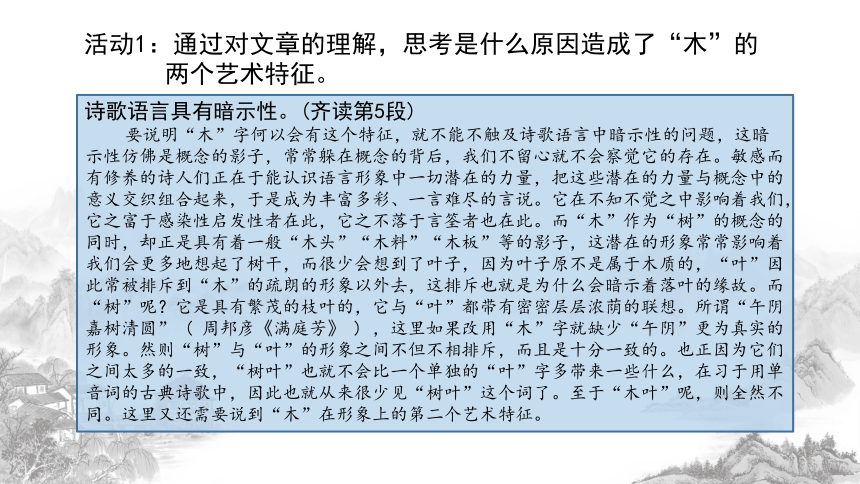

活动1:通过对文章的理解,思考是什么原因造成了“木”的两个艺术特征。

诗歌语言具有暗示性。(齐读第5段)

要说明“木”字何以会有这个特征,就不能不触及诗歌语言中暗示性的问题,这暗示性仿佛是概念的影子,常常躲在概念的背后,我们不留心就不会察觉它的存在。敏感而有修养的诗人们正在于能认识语言形象中一切潜在的力量,把这些潜在的力量与概念中的意义交织组合起来,于是成为丰富多彩、一言难尽的言说。它在不知不觉之中影响着我们,它之富于感染性启发性者在此,它之不落于言筌者也在此。而“木”作为“树”的概念的同时,却正是具有着一般“木头”“木料”“木板”等的影子,这潜在的形象常常影响着我们会更多地想起了树干,而很少会想到了叶子,因为叶子原不是属于木质的,“叶”因此常被排斥到“木”的疏朗的形象以外去,这排斥也就是为什么会暗示着落叶的缘故。而“树”呢?它是具有繁茂的枝叶的,它与“叶”都带有密密层层浓荫的联想。所谓“午阴嘉树清圆” ( 周邦彦《满庭芳》 ) ,这里如果改用“木”字就缺少“午阴”更为真实的形象。然则“树”与“叶”的形象之间不但不相排斥,而且是十分一致的。也正因为它们之间太多的一致,“树叶”也就不会比一个单独的“叶”字多带来一些什么,在习于用单音词的古典诗歌中,因此也就从来很少见“树叶”这个词了。至于“木叶”呢,则全然不同。这里又还需要说到“木”在形象上的第二个艺术特征。

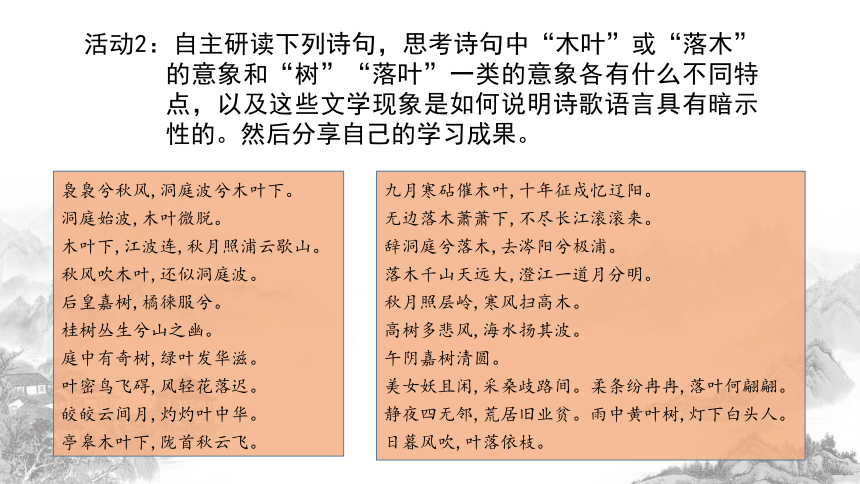

活动2:自主研读下列诗句,思考诗句中“木叶”或“落木”的意象和“树”“落叶”一类的意象各有什么不同特点,以及这些文学现象是如何说明诗歌语言具有暗示性的。然后分享自己的学习成果。

袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下。

洞庭始波,木叶微脱。

木叶下,江波连,秋月照浦云歇山。

秋风吹木叶,还似洞庭波。

后皇嘉树,橘徕服兮。

桂树丛生兮山之幽。

庭中有奇树,绿叶发华滋。

叶密鸟飞碍,风轻花落迟。

皎皎云间月,灼灼叶中华。

亭皋木叶下,陇首秋云飞。

九月寒砧催木叶,十年征戍忆辽阳。

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

辞洞庭兮落木,去涔阳兮极浦。

落木千山天远大,澄江一道月分明。

秋月照层岭,寒风扫高木。

高树多悲风,海水扬其波。

午阴嘉树清圆。

美女妖且闲,采桑歧路间。柔条纷冉冉,落叶何翩翩。

静夜四无邻,荒居旧业贫。雨中黄叶树,灯下白头人。

日暮风吹,叶落依枝。

意象 颜色 感觉 意味

树叶 褐绿色 密密层层,浓荫 繁密充实

木叶 微黄 干燥 疏朗飘零

落叶 繁密 饱含水分 春夏之交

落木 比“木叶”还更显得空阔,连“叶”这一字所保留下的一点绵密之意也洗净了,疏朗与绵密交织,一个迢远而情深的美丽的形象。 活动2:自主研读下列诗句,思考诗句中“木叶”或“落木”的意象和“树”“落叶”一类的意象各有什么不同特点,以及这些文学现象是如何说明诗歌语言具有暗示性的。然后分享自己的学习成果。

综上所述,可以做出这样的区分:

①“木叶”往往形容秋天干黄的落叶,与秋风紧密相连,是典型的清秋的性格。

②“落木”比“木叶”还更显得空阔,它连“叶”这一字所保留下的一点绵密之意也洗净了。“木叶”与“落木”还有着一定的距离,“木叶”是“木”与“叶”的统一,疏朗与绵密的交织,是一个迢远而情深的美丽的形象,而“落木”是“疏朗的”“空旷的”,是“干燥的枯叶”即将落完的意境。

活动2:自主研读下列诗句,思考诗句中“木叶”或“落木”的意象和“树”“落叶”一类的意象各有什么不同特点,以及这些文学现象是如何说明诗歌语言具有暗示性的。然后分享自己的学习成果。

活动3:让其他同学点评上述同学分享的学习成果。

让同学们互相展开评价,畅所欲言,上述发言的学生是否能够通过品味文中诗句,理解古代诗歌中“木叶”意象的意蕴;比较“木”与“树”的不同,把握“木”的艺术特征;了解诗歌语言具有潜在暗示性的特点;初步感悟诗歌中意象所表现出的丰富意蕴。

推敲语言,赏析写法

新课讲授

任务紧扣文本对“木叶”意象的独特解读,着眼于剖析文章在论述过程中的行文特色与表达技巧。引导学生在研读文本时,体会作者如何巧妙地旁征博引众多诗词佳作,精准阐述观点,感受其严谨又不失灵动的论述风格。同时,通过分析作者对比“木叶”与“树叶”“落木”时的精妙笔法,让学生领悟作者深入浅出、层层递进的写作方法,掌握赏析文艺评论类文章写法的要领,提升文学鉴赏能力,进而深化对中国古典诗歌意象丰富表现力的认知。

设计意图

活动1:“然则‘高树’则饱满,‘高木’则空阔,这就是‘木’与‘树’相同而又不同的地方。”如何理解句中的“相同而又不同的地方”?

这句话是说“木”和“树”在概念上是一致的,但在形象意义上却不同,“木”一般是于秋风叶落的情景中取得鲜明的形象。而“树”则要借助树叶的多来表达饱满的感情。“高木”比“高树”更显得空阔。

活动2:本文运用了哪些写作手法?作用如何?

【精彩一瞬】

设计说明:

聚焦于对文本独特写作手法的深度挖掘,通过研讨作者如何运用丰富的引用、细腻的对比以及精妙的逻辑推导,引领学生掌握诗歌语言的暗示性这一抽象概念。促使学生在剖析过程中,提升文学鉴赏能力,学会从遣词造句、篇章结构的角度品味文学作品,理解作者如何借助独特手法构建起“木叶”意象的艺术世界,从而深化对古典诗歌意象运用与创作技巧的认知。

【精彩一瞬】

例证法

在第1段中,作者列举了谢庄《月赋》、陆厥《临江王节士歌》、王褒《渡河北》中的诗句,说明从屈原《九歌》开始,“木叶”成为诗人们笔下钟爱的形象,由此引出文章论说的对象和主题——“木叶”。

活动2:本文运用了哪些写作手法?作用如何?

【精彩一瞬】

引证法

作者围绕“木叶”引用了大量的古典诗歌,对“树”与“木”、“树叶”与“木叶”、“木叶”与“落叶”所造成的诗的意境的差别,作出了极为精细的美学辨析,阐发了诗歌语言暗示性的特质。作者不仅深谙诗歌的妙道,而且在诗的海洋里游弋自如,在行文中许多有关“木叶”的古诗信手拈来。这样不仅使析理有凭有据,而且使文章增添了文化内涵,读之赏心悦目,使我们既受到美的熏陶,又对古诗词艺术的精微之处有了更深的体会。

活动2:本文运用了哪些写作手法?作用如何?

比较分析

引领读者一起进入“树叶”与“木叶”的不同意境,品味“木叶”的形象魅力。在比较分析的过程中,采用由现象到本质、由感性认识到理性认识的思维模式。先由诗句总结“木叶”出现的场合,再由此深入到诗歌语言的暗示性问题。由于作者紧扣诗句,并对诗句意境进行想象挖掘,使读者也一同进入诗歌鉴赏的境界,自然学会品味诗歌的内部和外部语言。

【精彩一瞬】

活动2:本文运用了哪些写作手法?作用如何?

探究拓展,思想争鸣

新课讲授

任务旨在鼓励学生突破文本局限,围绕“木叶”意象及诗歌语言暗示性展开多元思考。通过探讨不同诗人笔下相似意象的运用差异,分析古今学者对诗歌意象解读的分歧,引导学生从不同视角审视文学现象。激发学生的创新思维,鼓励他们大胆质疑、各抒己见,在思想碰撞中深化对文学作品开放性和多义性的认知,提升独立思考与批判性思维能力,培养在文学研究中博采众长、兼收并蓄的学术态度。

设计意图

活动1:本文实则阐释诗歌语言的特质——暗示性问题,为何以“说‘木叶’”为题?

以“说‘木叶’”为题,可把古诗中的意象“木叶”作为论题,围绕它展开全文。作者先排除古代诗人考虑文字洗练的因素,再探寻它用于秋天的情景中蕴含落叶的因素,最后从中得出诗歌语言的暗示性问题,并加以阐发。这样论述,从现象谈到本质,从个别谈到一般,从具体谈到抽象,既深入浅出地阐发了理论,又易于为广大读者所接受。如果把题目定为“谈谈诗歌语言的暗示性问题”,也无不可,但那势必是另一种行文思路,大概是摆起架子大讲理论,不大容易写得深入浅出。

活动2:本文所谈诗歌的“暗示性”对我们欣赏诗歌有什么启示?

本文谈到“这暗示性仿佛是概念的影子”,它与“概念中的意义交织组合起来”,“成为丰富多彩、一言难尽的言说”。所谓“概念中的意义”,大约是指在字典、辞典上可以查到的词语的意思。而作为“概念的影子”的暗示性,所指的是概念以外的意义,如象征义、深层义、言外义等,这样的意义是不确定的、有弹性的,是要依据上下文、整首诗来表达或理解的。

活动3:林庚先生在文中提出“木”含有微黄、干燥的艺术特征,按照这个理论把“病树前头万木春”换成“病木前头万树春”似乎更恰当,你认为如何?请说出理由。

一是赞成“病木前头万树春”。

理由:“木”字所暗示的颜色更接近黄色,有干燥之感,“病木”搭配更恰当。“树”字中包含着饱满、绵密、苍翠的语言暗示性,“万树春”更能体现出欣欣向荣的春意,符合诗歌想要表达的意境。

二是赞成“病树前头万木春”。

理由:“木”和“树”都是仄声,在平仄上来说,可以互换。但从声韵的协调上来说,“万木春”比“万树春”更加和谐。正如杜甫《登高》中使用“无边落木”而非“落叶”或“落树”,“木”字更适合营造一种宏大、开阔的意境,故“万木”的搭配更恰切。

活动4:林庚认为,诗歌语言的精妙在于它的暗示性,这种暗示性常常会形成一个美好的传统。但是也有人认为,这种传统一旦形成,会给文学创作造成俗滥的流弊。对于这个问题,你是怎么看的?

观点一:我赞同林庚先生的观点。

诗歌语言富于暗示性,这暗示性成为一种“潜在的力量”,成为令人玩味无穷的“精妙”的诗歌语言。在吟咏之间,那些“潜在的力量”便在不知不觉之中影响着读者,感染启发着读者,让人情思灵动,视通万里。

观点二:我对林庚先生的观点持谨慎的保留意见。

我对林庚先生的观点持谨慎的保留意见。暗示性也会给诗歌创作带来负面影响。美学家朱光潜先生曾说:“联想意义也最易误用而生流弊。联想起于习惯,习惯老是欢喜走熟路。熟路抵抗力最低,引诱性最大,一人走过,人人就都跟着走,愈走就愈平滑俗滥,没有一点新奇的意味。”后人受屈原“木叶”诗句的影响,于是“一用再用,熟能生巧”,是不是一种“流弊”呢?无论是诗歌还是散文创作,这种流弊并不少见。

活动4:林庚认为,诗歌语言的精妙在于它的暗示性,这种暗示性常常会形成一个美好的传统。但是也有人认为,这种传统一旦形成,会给文学创作造成俗滥的流弊。对于这个问题,你是怎么看的?

课后作业

1.从学过的古诗词中再找出3个富有独特内涵的意象,如“月”“雁”“柳”,仿照课文,分析它们在不同诗句中的含义和作用,撰写一篇500字左右的小短文。

2.探究“木叶”意象背后的文化内涵,从古代文人的生活环境、审美观念、哲学思想等方面入手,写一篇800字左右的探究报告。

3.以“我眼中的‘木叶’”为主题,运用所学知识,发挥想象,创作一首现代诗歌,体现你对“木叶”意象的独特理解。

谢谢大家

说“木叶”

第三单元

语文

学习目标

1.精准把握文章基本观点,梳理作者的说理层次与论辩逻辑。

2.体会文本中诗句的丰富意蕴,领悟诗歌语言的暗示性。

3.感悟诗歌中意象所表现出的丰富内涵,提高诗歌的阅读欣赏能力。

重点:

品味文中诗句意蕴;比较“木”与“树”的不同,把握“木”的艺术特征。

难点:

了解诗歌语言具有潜在暗示性的特点,进行诗歌意象品味练习。

学习重难点

同学们,提到“木叶”,你们脑海中浮现出怎样的画面?是满树翠绿、生机盎然,还是枯黄凋零、随风飘落?在我们的认知里,“木叶”似乎就是“树叶”,可真的如此简单吗?我国古代诗人对“木叶”这一意象情有独钟,屈原说“袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下”,谢庄说“洞庭始波,木叶微脱”,陆厥也写“木叶下,江波连,秋月照浦云歇山” 。为什么他们都如此偏爱“木叶”?“木叶”与“树叶”之间,究竟藏着怎样微妙却又关键的差别?今天,让我们跟随林庚先生走进《说“木叶”》,一同探寻古典诗词中“木叶”意象背后的奥秘,领略中国古典诗歌独特的艺术魅力。

导入新课

小组合作交流,梳理文本思路

新课讲授

任务围绕文章对“木叶”意象的阐述过程展开,聚焦于对作者论证逻辑的梳理。通过引导学生剖析文中所引用的大量古典诗词案例,分析作者如何从现象描述深入到本质探究,逐步揭示“木叶”这一意象独特的艺术特征和文化内涵,帮助学生理解作者的说理思路,把握文本分析诗歌意象的方法,提升学生对文艺评论类文章的阅读理解能力,进而深入领会古典诗词意象运用背后的艺术匠心与文化价值。

设计意图

活动1:小组合作交流探讨(5~8分钟),浏览全文,画出关键句。

1.在这里我们乃看见“木叶”是那么突出地成为诗人们笔下钟爱的形象。

2.可是问题却在于:我们在古代的诗歌中为什么很少看见用“树叶”呢

3.从“木叶”发展到“落木”,其中关键显然在“木”这一字,其与“树叶”或“落叶”的不同,也正在此。

4.它仿佛本身就含有一个落叶的因素,这正是“木”的第一个艺术特征。

5.要说明“木”字何以会有这个特征,就不能不触及诗歌语言中暗示性的问题。这暗示性仿佛是概念的影子,常常躲在概念的背后,我们不留心就不会察觉它的存在。

6.“木”不但让我们容易想起树干,而且还会带来“木”所暗示的颜色性。

7.“木叶”之与“树叶”,不过是一字之差。“木”与“树”在概念上原是相去无几的,然而到了艺术形象的领域,这里的差别就几乎是一字千金。

活动2:请根据上述关键句,梳理思路。

文章是按照“发现问题——分析问题——总结全文”的顺序,层层深入来展开的。

第一部分(1—3段)发现问题:

在我国古代诗歌史上,“木叶”为诗人们所钟爱。而“木叶”形象的关键在一个“木”字。

第二部分:(4—6段)分析问题:

“木叶”被诗人喜欢的原因,即“木”的两个艺术特征,以及为什么有这些特征。

第三部分:(7段)总结全文,

说明“木”与“树”在概念上相去无几,在艺术形象上的差别几乎是一字千金。

自主学习文本,分享学习成果

新课讲授

该任务聚焦学生自主学习能力与表达分享能力的培养。鼓励学生自主挖掘《说“木叶”》中的知识要点,通过个人钻研形成独特见解。在分享成果时,学生不仅能锻炼语言组织与口头表达能力,还能学会倾听他人观点,拓宽思维视野。在交流互动中,加深对课文内容的理解,感受合作学习的乐趣,增强学习的主动性与自信心,全面提升综合素养。

设计意图

活动1:通过对文章的理解,思考是什么原因造成了“木”的两个艺术特征。

诗歌语言具有暗示性。(齐读第5段)

要说明“木”字何以会有这个特征,就不能不触及诗歌语言中暗示性的问题,这暗示性仿佛是概念的影子,常常躲在概念的背后,我们不留心就不会察觉它的存在。敏感而有修养的诗人们正在于能认识语言形象中一切潜在的力量,把这些潜在的力量与概念中的意义交织组合起来,于是成为丰富多彩、一言难尽的言说。它在不知不觉之中影响着我们,它之富于感染性启发性者在此,它之不落于言筌者也在此。而“木”作为“树”的概念的同时,却正是具有着一般“木头”“木料”“木板”等的影子,这潜在的形象常常影响着我们会更多地想起了树干,而很少会想到了叶子,因为叶子原不是属于木质的,“叶”因此常被排斥到“木”的疏朗的形象以外去,这排斥也就是为什么会暗示着落叶的缘故。而“树”呢?它是具有繁茂的枝叶的,它与“叶”都带有密密层层浓荫的联想。所谓“午阴嘉树清圆” ( 周邦彦《满庭芳》 ) ,这里如果改用“木”字就缺少“午阴”更为真实的形象。然则“树”与“叶”的形象之间不但不相排斥,而且是十分一致的。也正因为它们之间太多的一致,“树叶”也就不会比一个单独的“叶”字多带来一些什么,在习于用单音词的古典诗歌中,因此也就从来很少见“树叶”这个词了。至于“木叶”呢,则全然不同。这里又还需要说到“木”在形象上的第二个艺术特征。

活动2:自主研读下列诗句,思考诗句中“木叶”或“落木”的意象和“树”“落叶”一类的意象各有什么不同特点,以及这些文学现象是如何说明诗歌语言具有暗示性的。然后分享自己的学习成果。

袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下。

洞庭始波,木叶微脱。

木叶下,江波连,秋月照浦云歇山。

秋风吹木叶,还似洞庭波。

后皇嘉树,橘徕服兮。

桂树丛生兮山之幽。

庭中有奇树,绿叶发华滋。

叶密鸟飞碍,风轻花落迟。

皎皎云间月,灼灼叶中华。

亭皋木叶下,陇首秋云飞。

九月寒砧催木叶,十年征戍忆辽阳。

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

辞洞庭兮落木,去涔阳兮极浦。

落木千山天远大,澄江一道月分明。

秋月照层岭,寒风扫高木。

高树多悲风,海水扬其波。

午阴嘉树清圆。

美女妖且闲,采桑歧路间。柔条纷冉冉,落叶何翩翩。

静夜四无邻,荒居旧业贫。雨中黄叶树,灯下白头人。

日暮风吹,叶落依枝。

意象 颜色 感觉 意味

树叶 褐绿色 密密层层,浓荫 繁密充实

木叶 微黄 干燥 疏朗飘零

落叶 繁密 饱含水分 春夏之交

落木 比“木叶”还更显得空阔,连“叶”这一字所保留下的一点绵密之意也洗净了,疏朗与绵密交织,一个迢远而情深的美丽的形象。 活动2:自主研读下列诗句,思考诗句中“木叶”或“落木”的意象和“树”“落叶”一类的意象各有什么不同特点,以及这些文学现象是如何说明诗歌语言具有暗示性的。然后分享自己的学习成果。

综上所述,可以做出这样的区分:

①“木叶”往往形容秋天干黄的落叶,与秋风紧密相连,是典型的清秋的性格。

②“落木”比“木叶”还更显得空阔,它连“叶”这一字所保留下的一点绵密之意也洗净了。“木叶”与“落木”还有着一定的距离,“木叶”是“木”与“叶”的统一,疏朗与绵密的交织,是一个迢远而情深的美丽的形象,而“落木”是“疏朗的”“空旷的”,是“干燥的枯叶”即将落完的意境。

活动2:自主研读下列诗句,思考诗句中“木叶”或“落木”的意象和“树”“落叶”一类的意象各有什么不同特点,以及这些文学现象是如何说明诗歌语言具有暗示性的。然后分享自己的学习成果。

活动3:让其他同学点评上述同学分享的学习成果。

让同学们互相展开评价,畅所欲言,上述发言的学生是否能够通过品味文中诗句,理解古代诗歌中“木叶”意象的意蕴;比较“木”与“树”的不同,把握“木”的艺术特征;了解诗歌语言具有潜在暗示性的特点;初步感悟诗歌中意象所表现出的丰富意蕴。

推敲语言,赏析写法

新课讲授

任务紧扣文本对“木叶”意象的独特解读,着眼于剖析文章在论述过程中的行文特色与表达技巧。引导学生在研读文本时,体会作者如何巧妙地旁征博引众多诗词佳作,精准阐述观点,感受其严谨又不失灵动的论述风格。同时,通过分析作者对比“木叶”与“树叶”“落木”时的精妙笔法,让学生领悟作者深入浅出、层层递进的写作方法,掌握赏析文艺评论类文章写法的要领,提升文学鉴赏能力,进而深化对中国古典诗歌意象丰富表现力的认知。

设计意图

活动1:“然则‘高树’则饱满,‘高木’则空阔,这就是‘木’与‘树’相同而又不同的地方。”如何理解句中的“相同而又不同的地方”?

这句话是说“木”和“树”在概念上是一致的,但在形象意义上却不同,“木”一般是于秋风叶落的情景中取得鲜明的形象。而“树”则要借助树叶的多来表达饱满的感情。“高木”比“高树”更显得空阔。

活动2:本文运用了哪些写作手法?作用如何?

【精彩一瞬】

设计说明:

聚焦于对文本独特写作手法的深度挖掘,通过研讨作者如何运用丰富的引用、细腻的对比以及精妙的逻辑推导,引领学生掌握诗歌语言的暗示性这一抽象概念。促使学生在剖析过程中,提升文学鉴赏能力,学会从遣词造句、篇章结构的角度品味文学作品,理解作者如何借助独特手法构建起“木叶”意象的艺术世界,从而深化对古典诗歌意象运用与创作技巧的认知。

【精彩一瞬】

例证法

在第1段中,作者列举了谢庄《月赋》、陆厥《临江王节士歌》、王褒《渡河北》中的诗句,说明从屈原《九歌》开始,“木叶”成为诗人们笔下钟爱的形象,由此引出文章论说的对象和主题——“木叶”。

活动2:本文运用了哪些写作手法?作用如何?

【精彩一瞬】

引证法

作者围绕“木叶”引用了大量的古典诗歌,对“树”与“木”、“树叶”与“木叶”、“木叶”与“落叶”所造成的诗的意境的差别,作出了极为精细的美学辨析,阐发了诗歌语言暗示性的特质。作者不仅深谙诗歌的妙道,而且在诗的海洋里游弋自如,在行文中许多有关“木叶”的古诗信手拈来。这样不仅使析理有凭有据,而且使文章增添了文化内涵,读之赏心悦目,使我们既受到美的熏陶,又对古诗词艺术的精微之处有了更深的体会。

活动2:本文运用了哪些写作手法?作用如何?

比较分析

引领读者一起进入“树叶”与“木叶”的不同意境,品味“木叶”的形象魅力。在比较分析的过程中,采用由现象到本质、由感性认识到理性认识的思维模式。先由诗句总结“木叶”出现的场合,再由此深入到诗歌语言的暗示性问题。由于作者紧扣诗句,并对诗句意境进行想象挖掘,使读者也一同进入诗歌鉴赏的境界,自然学会品味诗歌的内部和外部语言。

【精彩一瞬】

活动2:本文运用了哪些写作手法?作用如何?

探究拓展,思想争鸣

新课讲授

任务旨在鼓励学生突破文本局限,围绕“木叶”意象及诗歌语言暗示性展开多元思考。通过探讨不同诗人笔下相似意象的运用差异,分析古今学者对诗歌意象解读的分歧,引导学生从不同视角审视文学现象。激发学生的创新思维,鼓励他们大胆质疑、各抒己见,在思想碰撞中深化对文学作品开放性和多义性的认知,提升独立思考与批判性思维能力,培养在文学研究中博采众长、兼收并蓄的学术态度。

设计意图

活动1:本文实则阐释诗歌语言的特质——暗示性问题,为何以“说‘木叶’”为题?

以“说‘木叶’”为题,可把古诗中的意象“木叶”作为论题,围绕它展开全文。作者先排除古代诗人考虑文字洗练的因素,再探寻它用于秋天的情景中蕴含落叶的因素,最后从中得出诗歌语言的暗示性问题,并加以阐发。这样论述,从现象谈到本质,从个别谈到一般,从具体谈到抽象,既深入浅出地阐发了理论,又易于为广大读者所接受。如果把题目定为“谈谈诗歌语言的暗示性问题”,也无不可,但那势必是另一种行文思路,大概是摆起架子大讲理论,不大容易写得深入浅出。

活动2:本文所谈诗歌的“暗示性”对我们欣赏诗歌有什么启示?

本文谈到“这暗示性仿佛是概念的影子”,它与“概念中的意义交织组合起来”,“成为丰富多彩、一言难尽的言说”。所谓“概念中的意义”,大约是指在字典、辞典上可以查到的词语的意思。而作为“概念的影子”的暗示性,所指的是概念以外的意义,如象征义、深层义、言外义等,这样的意义是不确定的、有弹性的,是要依据上下文、整首诗来表达或理解的。

活动3:林庚先生在文中提出“木”含有微黄、干燥的艺术特征,按照这个理论把“病树前头万木春”换成“病木前头万树春”似乎更恰当,你认为如何?请说出理由。

一是赞成“病木前头万树春”。

理由:“木”字所暗示的颜色更接近黄色,有干燥之感,“病木”搭配更恰当。“树”字中包含着饱满、绵密、苍翠的语言暗示性,“万树春”更能体现出欣欣向荣的春意,符合诗歌想要表达的意境。

二是赞成“病树前头万木春”。

理由:“木”和“树”都是仄声,在平仄上来说,可以互换。但从声韵的协调上来说,“万木春”比“万树春”更加和谐。正如杜甫《登高》中使用“无边落木”而非“落叶”或“落树”,“木”字更适合营造一种宏大、开阔的意境,故“万木”的搭配更恰切。

活动4:林庚认为,诗歌语言的精妙在于它的暗示性,这种暗示性常常会形成一个美好的传统。但是也有人认为,这种传统一旦形成,会给文学创作造成俗滥的流弊。对于这个问题,你是怎么看的?

观点一:我赞同林庚先生的观点。

诗歌语言富于暗示性,这暗示性成为一种“潜在的力量”,成为令人玩味无穷的“精妙”的诗歌语言。在吟咏之间,那些“潜在的力量”便在不知不觉之中影响着读者,感染启发着读者,让人情思灵动,视通万里。

观点二:我对林庚先生的观点持谨慎的保留意见。

我对林庚先生的观点持谨慎的保留意见。暗示性也会给诗歌创作带来负面影响。美学家朱光潜先生曾说:“联想意义也最易误用而生流弊。联想起于习惯,习惯老是欢喜走熟路。熟路抵抗力最低,引诱性最大,一人走过,人人就都跟着走,愈走就愈平滑俗滥,没有一点新奇的意味。”后人受屈原“木叶”诗句的影响,于是“一用再用,熟能生巧”,是不是一种“流弊”呢?无论是诗歌还是散文创作,这种流弊并不少见。

活动4:林庚认为,诗歌语言的精妙在于它的暗示性,这种暗示性常常会形成一个美好的传统。但是也有人认为,这种传统一旦形成,会给文学创作造成俗滥的流弊。对于这个问题,你是怎么看的?

课后作业

1.从学过的古诗词中再找出3个富有独特内涵的意象,如“月”“雁”“柳”,仿照课文,分析它们在不同诗句中的含义和作用,撰写一篇500字左右的小短文。

2.探究“木叶”意象背后的文化内涵,从古代文人的生活环境、审美观念、哲学思想等方面入手,写一篇800字左右的探究报告。

3.以“我眼中的‘木叶’”为主题,运用所学知识,发挥想象,创作一首现代诗歌,体现你对“木叶”意象的独特理解。

谢谢大家

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])