第一单元 3鸿门宴--人教版高中语文必修下册教学课件(共35张PPT)

文档属性

| 名称 | 第一单元 3鸿门宴--人教版高中语文必修下册教学课件(共35张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 969.4KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-06-23 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共35张PPT)

鸿门宴

第一单元

语文

1.梳理文言基础知识,把握文本结构,厘清核心事件。

2.通过人物言行,在矛盾冲突中表现人物性格的技巧。

3.学习《史记》叙事艺术,在比较中品味史传文学特点。

学习目标

4.利用文本信息辩证看待史实,提高逻辑思辨能力。

重点:

通过人物言行,在矛盾冲突中表现人物性格的技巧。

难点:

依据文本信息辩证看待史实,提高逻辑思辨能力。

学习重难点

楚汉相争曾让多少英雄豪杰、仁人志士扼腕叹息,又留给后人多少思考和启迪。无论是刘邦的《大风歌》(大风起兮云飞扬,威加海内兮归故乡,安得猛士兮守四方!),还是项羽的《垓下歌》(力拔山兮气盖世,时不利兮骓不逝。骓不逝兮可奈何,虞兮虞兮奈若何!)都是千古绝唱。也令我等有代入历史情境,充当历史角色的心驰神往。今天就让我们走进这场沉浸感极强的“鸿门宴”。

导入新课

学习任务一

整体把握,体味主旨

新课讲授

新课讲授

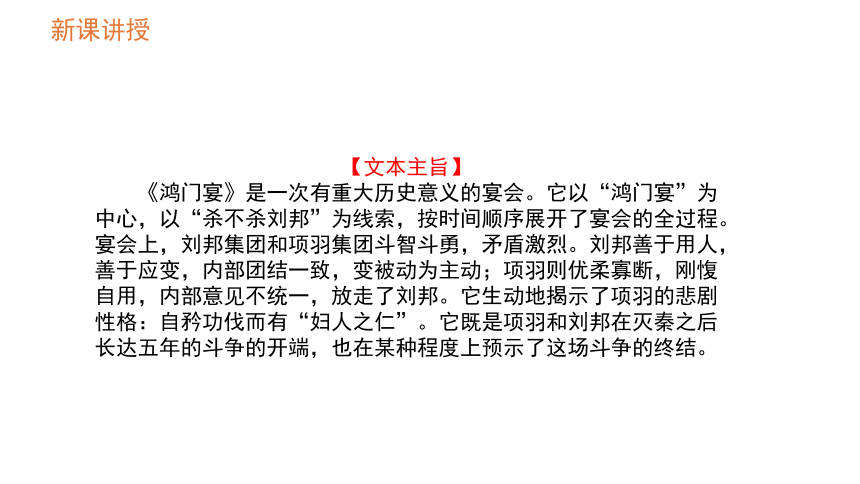

【文本主旨】

《鸿门宴》是一次有重大历史意义的宴会。它以“鸿门宴”为中心,以“杀不杀刘邦”为线索,按时间顺序展开了宴会的全过程。宴会上,刘邦集团和项羽集团斗智斗勇,矛盾激烈。刘邦善于用人,善于应变,内部团结一致,变被动为主动;项羽则优柔寡断,刚愎自用,内部意见不统一,放走了刘邦。它生动地揭示了项羽的悲剧性格:自矜功伐而有“妇人之仁”。它既是项羽和刘邦在灭秦之后长达五年的斗争的开端,也在某种程度上预示了这场斗争的终结。

新课讲授

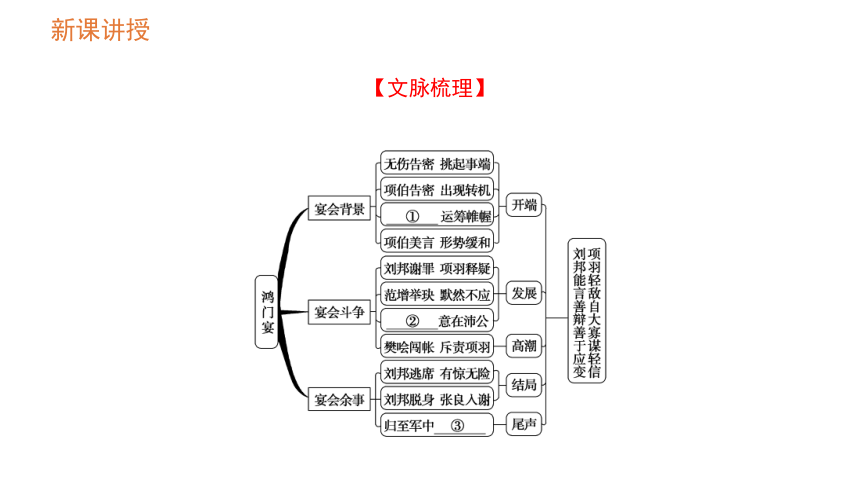

【文脉梳理】

学习任务二

梳理文本,概括内容

新课讲授

新课讲授

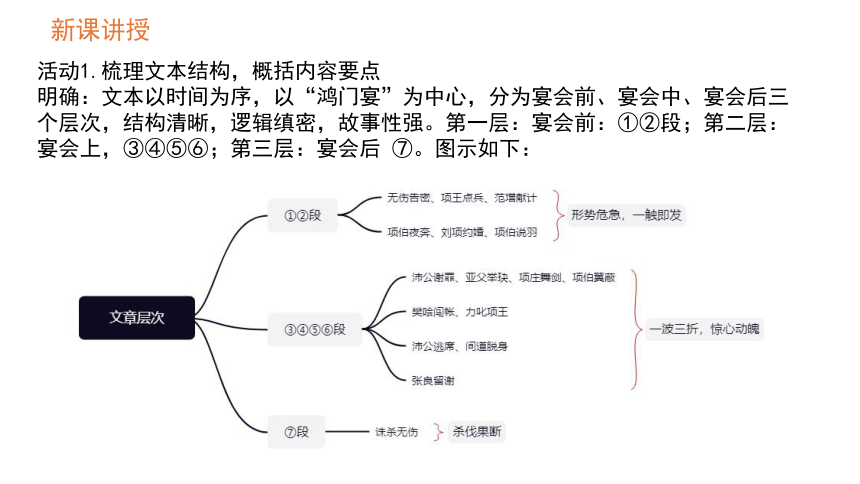

活动1.梳理文本结构,概括内容要点

明确:文本以时间为序,以“鸿门宴”为中心,分为宴会前、宴会中、宴会后三个层次,结构清晰,逻辑缜密,故事性强。第一层:宴会前:①②段;第二层:宴会上,③④⑤⑥;第三层:宴会后 ⑦。图示如下:

新课讲授

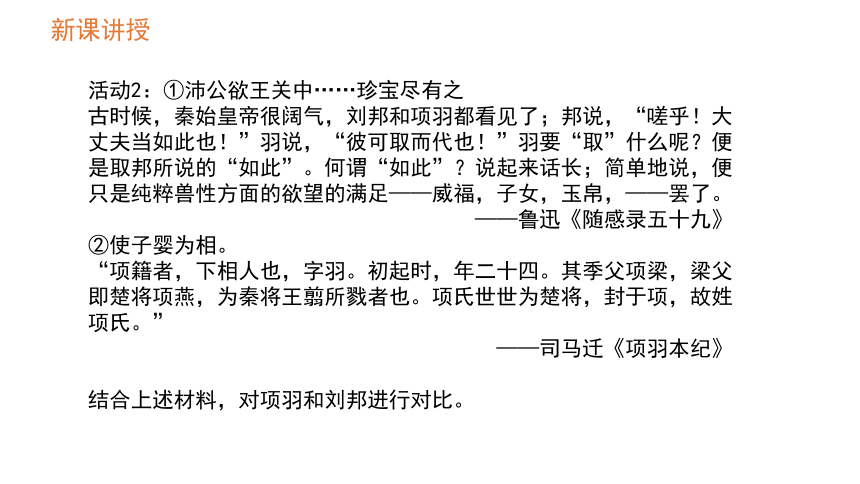

活动2:①沛公欲王关中……珍宝尽有之

古时候,秦始皇帝很阔气,刘邦和项羽都看见了;邦说,“嗟乎!大丈夫当如此也!”羽说,“彼可取而代也!”羽要“取”什么呢?便是取邦所说的“如此”。何谓“如此”?说起来话长;简单地说,便只是纯粹兽性方面的欲望的满足——威福,子女,玉帛,——罢了。

——鲁迅《随感录五十九》

②使子婴为相。

“项籍者,下相人也,字羽。初起时,年二十四。其季父项梁,梁父即楚将项燕,为秦将王翦所戮者也。项氏世世为楚将,封于项,故姓项氏。”

——司马迁《项羽本纪》

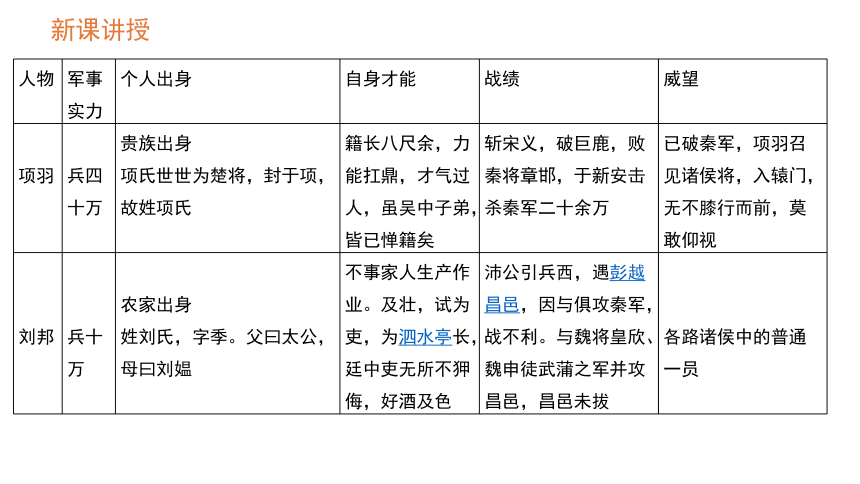

结合上述材料,对项羽和刘邦进行对比。

新课讲授

人物 军事实力 个人出身 自身才能 战绩 威望

项羽 兵四十万 贵族出身 项氏世世为楚将,封于项,故姓项氏 籍长八尺余,力能扛鼎,才气过人,虽吴中子弟,皆已惮籍矣 斩宋义,破巨鹿,败秦将章邯,于新安击杀秦军二十余万 已破秦军,项羽召见诸侯将,入辕门,无不膝行而前,莫敢仰视

刘邦 兵十万 农家出身 姓刘氏,字季。父曰太公,母曰刘媪 不事家人生产作业。及壮,试为吏,为泗水亭长,廷中吏无所不狎侮,好酒及色 沛公引兵西,遇彭越昌邑,因与俱攻秦军,战不利。与魏将皇欣、魏申徒武蒲之军并攻昌邑,昌邑未拔

各路诸侯中的普通一员

新课讲授

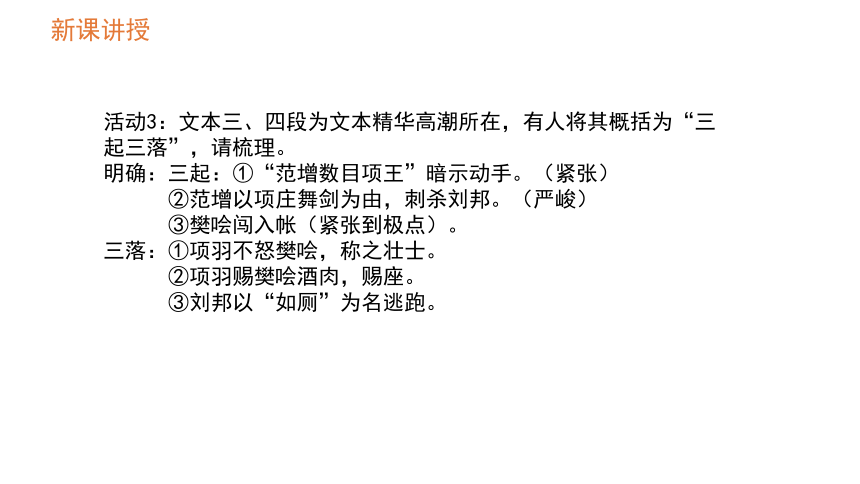

活动3:文本三、四段为文本精华高潮所在,有人将其概括为“三起三落”,请梳理。

明确:三起:①“范增数目项王”暗示动手。(紧张)

②范增以项庄舞剑为由,刺杀刘邦。(严峻)

③樊哙闯入帐(紧张到极点)。

三落:①项羽不怒樊哙,称之壮士。

②项羽赐樊哙酒肉,赐座。

③刘邦以“如厕”为名逃跑。

学习任务三:

赏析形象,品味表达技巧

新课讲授

新课讲授

活动1:结合文本人物叙述和语言描写,赏析外交辞令,概括人物特征。

明确:

新课讲授

主要人物 形象特征 举例分析

刘邦 工于心计;知人善任,能屈能伸;狡诈多端;坚决果断 对项羽先行谢罪,在他面前表现谦逊卑礼,居下座安然处之;拉拢项伯,先责备自己;骂鲰生;杀曹无伤;听说项羽发怒后,立即到其军中谢罪

项羽 意气用事、骄傲自大、沽名钓誉、优柔寡断;憨厚暴烈;以勇自恃,居功自傲 听说刘邦“欲王关中”,就要“旦日飨士卒,为击破沛公军”;项伯为刘邦求情,即使范增“举所佩玉珏以示者三”仍无动于衷;讲义气;不把刘邦放在眼里,优柔寡断

新课讲授

张良 多谋善断;深谋远虑;处事谨慎;忠心耿耿;临变不惊,处事有方 为刘邦定下“韬晦之计”,以“不敢倍德”,无意称王蒙蔽项伯,欺骗楚王;为刘邦作精心部署和周密准备,从而使刘邦化险为夷,赢得“鸿门宴”的胜利,张良是总导演

樊哙 豪爽勇敢;英武过人;善言应变;有勇有智 鸿门宴紧急关头挺身而出;在项羽百般刁难时毫无畏惧,直陈项羽“不仁不义”;对局势分析透彻,舍弃繁文缛节,谋勇兼备

新课讲授

范增 有洞察力;善于谋略,对项羽失败有不可推卸的责任 有洞察力,却不能赢得项羽的信任;不知人也不自知,导致其失败

项伯 徇私枉情;愚蠢;敌我不分 战前泄露军机;受刘邦蛊惑,充当刘邦的说客

曹无伤 影子人物(没有出场) 项羽性格的“牺牲品”

新课讲授

活动2:赏析文本的表达技巧

明确:第一,三维对比,彰显风采。

①同样写谋士,张良和范增各有风采。张良深知刘邦为人,所以对项羽要杀刘邦这件事只是给建议:“料大王士卒足以当项王乎?”,虽然是出谋划策,但只是点到为止,不动声色。范增则不同,他对项羽了解不够:“君王为人不忍”,这只是表面现象,本质上是项羽骨子里有“义”的情结,他和刘邦是结义灭秦的,绝不肯在宴会上杀刘邦,要杀也是在战场,所以范增再怎么苦口婆心,项羽也听不进去。可见,范增不能知人论事,与张良相比,高下立见。

②同样写勇士,樊哙与项庄面目不同。樊哙闯帐、生啖彘肩、斥责项羽,作者文笔如迅雷骤雨,写活了一个叱咤风云的大英雄,所以项羽对他流露出惺惺相惜之意;相比之下,项庄对范增是唯唯诺诺,舞剑也是毫无气焰,不堪重用。这是暗中对比,充分暴露了刘邦善于网络人才,而项羽手下却无能臣强将,胜败之数可以想见。

新课讲授

③同样写君王,刘邦和项羽大不一样。刘项二人对“叛徒”的态度:刘邦对告密者曹无伤是“立诛杀”,而对“叛徒”项伯则十分友善,当场攀亲,充分利用,可见其狠毒与狡诈;项羽对告密者曹无伤是毫不感激,把他直言相告给刘邦,而对自己叔叔的叛变行为则是丝毫不怀疑,可见其心机尚浅,谋略不深。刘项二人对“情义”的态度:刘邦为自保,不顾张良安危,留他献璧;也不顾樊哙等人,令其步走,自己脱身独骑,可见其表面虽谦恭有礼,实则薄情寡义。而项羽不忍心杀刘邦,不介意樊哙的斥责,表面虽盛气凌人,实际上存在妇人之仁,重情重义。通过明暗对比,真实暴露了刘邦、项羽迥然不同的性格特点,人物描写栩栩如生。

新课讲授

第二,言简语重,词约义丰

文中写刘邦出逃“乃令张良留谢”,然后“脱身独骑……持剑盾步走”,最后“沛公至军,立诛杀曹无伤”。其中,一个“令”字便撕下了刘邦虚伪的面纱,揭露了他自私的本性;而“独”字,笔轻意重,生动地再现了刘邦在危急时刻的狡诈与自私;“立”“诛”二字,字字重笔,又显得那么漫不经心,巧妙地暗讽了刘邦为人狠毒残忍的一面。这就是绵里藏针的白描笔法,是在叙事里面暗中讽刺,真令人叹为观止!

第三,事中见意,暗寓褒贬

《鸿门宴》中,作者对刘邦的心机与性格,借助“事中见意”的手法,微妙地表明了自己的鄙夷。文章开篇先借范增之口,暴露刘邦为人贪财好色;接着又借刘邦私会张良,结亲示好,来表现他的老谋深算;鸿门宴上,刘邦在项羽面前低声下气,却又暗中自诩,表现他对权欲的贪婪和为人的虚伪;樊哙闯帐,他抓住机会,借如厕脱身,可见他的精明狡猾;刘邦为脱身,独自骑马,让樊哙等步走,留张良谢罪,这一系列行为充分表明了他的自私自利;而文章结尾,刘邦到自己军中,立马诛杀曹无伤,足见他的狠毒。

新课讲授

第四,布局精巧,渲染气氛

文章开头,刘邦手下的曹无伤向项羽告密“沛公欲王关中”,于是项羽大怒命令“旦日飨士卒,为击破沛公军”,范增向项羽献计除掉刘邦,并且要“急击勿失”。大有“山雨欲来风满楼”之感,大战一触即发,形势异常紧张。

随后,作者宕开一笔,引出项伯“乃夜驰之沛公军,私见张良,具告以事,欲呼张良与俱去”“毋从俱死也”,进一步烘托出紧张的气氛;刘邦极力拉拢项伯,并与张良商议应对之策。项伯回至军中为刘邦斡旋,“项王许诺”,于是紧张的形势似乎出现了峰回路转。

接着,作者写宴席上,范增“数目项王,举所佩玉玦以示之者三”,见“项王默然不应”,范增召来项庄名曰舞剑,实则想在宴席上击杀刘邦,险象环生,幸得已与刘邦“约为婚姻”的项伯“亦拔剑起舞,常以身翼蔽沛公”,才使得刘邦有惊无险。张良召进樊哙,樊哙不仅向项羽展示其勇力,还据理力陈,一力为刘邦开脱,项王未有以应。紧张形势再度趋于缓和。

随后刘邦与张良、樊哙共同商议,定计逃脱。“脱身独去,已至军矣”,刘邦回营“立诛杀曹无伤”,标志着鸿门宴这一场较量最终以刘邦胜利而宣告结束。

新课讲授

第五,对话描写,突显性格

文本写刘邦见到项羽时的一番说辞,刘邦谦卑称自己为臣,把项羽极力捧高,先找出自己与项羽的共同之处,作为攻秦的战友,两人间本没有隔阂,因为小人之言,才使项羽对自己有了猜疑。如此言辞,为自己留足了余地。他可以根据项羽的反应进一步判断,如果项伯没有为其说情,他可以继续表白。这一番说辞虽为假话,但是合情合理,切合刘邦的身份和当时的时机,令项羽难辨真假,把刘邦的诡诈权谋刻画得淋漓尽致。

第六,伏脉千里,首尾应和

《鸿门宴》开篇写曹无伤告密,项羽欲杀刘邦,宴会中,项羽坦言离间他和沛公的小人是曹无伤,文章最后以“沛公至军,立诛杀曹无伤”结尾。这是一处首尾呼应的短脉,可谓天衣无缝。在本文中,作者还伏脉千里。比如,作者写到项伯与刘邦的初次相见即结为儿女亲家,然后写到项伯在宴会中舞剑护刘邦,这不是闲笔,大文章在后面,后来项伯又多次助刘邦,并最终被刘邦封为射阳侯。这个长脉意义重大,由此可见刘邦的知人善用,反观项羽,连自己的叔叔都留不住,不是该反思吗?

新课讲授

第七,精剪细裁,详略得当

《鸿门宴》中,项羽在文中本为主角,但言语和行为不多。曹无伤告密刘邦“欲王关中”,项羽曰“旦日飨士卒,为击破沛公军”;项伯结盟刘邦劝项羽“善遇之(刘邦)”,项王许诺;刘邦赴会谢罪,项羽曰:“此沛公左司马曹无伤言之,不然,籍何以至此?”;范增示意项羽杀刘邦,“项王默然不应。”;樊哙闯帐斥责项羽,项羽则大呼“壮士!”;张良留谢献宝,项羽“受璧,置之坐上”。虽然寥寥几笔,但却把项羽性格的致命短处刻画得入木三分,这是简笔,是略写,是惜墨如金。

作者对刘邦的描写却用浓墨重笔,把刘邦在鸿门宴前前后后的言行娓娓道来:刘邦如何结亲项伯,项伯如何暗助刘邦,刘邦如何为自己辩解谢罪,樊哙如何斥责项羽并协助刘邦脱险,张良如何献璧拖延时间,等等,真是不厌其烦,把刘邦的狡诈与狠毒描写得淋漓尽致,这是繁笔,是详写,是泼墨如水。

第八,烘云托月,突出主体

《鸿门宴》中的烘云托月手法运用得纯熟自如,淋漓尽致。作者对宾客刘邦作了正面描写,其实是借宾来突出主,即要烘托出项羽的“义”。宴会前,曹无伤告密之时,项羽“旦日飨士卒,为击破沛公军”,即要暗示在战场上与刘邦一决雌雄,这是项羽信奉的“义”,是他为人的坦荡磊落之处。故某种程度上说,项羽错失良机不杀刘邦,并非优柔寡断,而是因其刚愎独断。“义”字当头,不屑去做仗势杀人的事。所以,项伯劝他善遇刘邦,他说“诺”;刘邦卑微谢罪,他直言告密的小人是曹无伤;范增举玦暗示杀刘邦,他“默然不应”;樊哙斥责他“亡秦之续”,他反而赐坐。刘邦、项伯、樊哙都利用了他深信的“义”和他的“自大”,刘邦的知人善用、狡诈狠毒,恰恰是衬托了项羽的刚愎自用、坦荡磊落。所以,项羽这样的性格特征决定了项羽最后宁可自刎乌江,也不肯过江自保;即使战到最后一刻,也令对手胆战心寒。

新课讲授

活动3:《烛之武退秦师》和《鸿门宴》都有高超的叙事艺术,请从叙事技巧的角度分析两者的异同。

明确:①相同点:二者均采用顺叙的写法,《烛之武退秦师》以时间为序,依次写了秦晋围郑、烛之武临危受命、烛之武说退秦师、晋师撤离等事件,叙事完整,逻辑清晰。《鸿门宴》以刘邦赴项营请罪为核心,以曹无伤告密、项羽决定进攻始,以项羽受璧、曹无伤被诛终,按项羽是否发起进攻,刘邦能否安然逃席两个问题层层展开故事。线索清晰,情节合情合理。

②不同点:《烛之武退秦师》以“退”为核心,说退秦师是文章的中心,作者主要写说辞。先是以退为进,站在秦伯立场上说话,引起秦伯好感。然后晓之以害,继而诱之以利,再实施离间,最后进行未来推测,一步步地让秦伯进入自己的预设圈,顺利地达到了目的。《鸿门宴》主要以情节制胜,刘邦和项羽在宴会上斗争的情节描写三起三落,跌宕起伏,张弛有度,情节在起落间扣人心弦。

学习任务四

细读文本,深度挖掘

新课讲授

新课讲授

活动1. 项羽接获曹无伤的密报,当即“大怒”,这一个“怒”字内涵相当丰富。请说说其中包含了哪些内容。

明确:就矛盾的焦点而言,天下虽大,“王”只有一个;就力量对比而言,项羽占有绝对优势,何况秦军主力是项羽消灭的,项羽又是楚王后裔。“怒”字体现了项羽唯我独尊的性格。

活动2.文本第2段主要写了哪几件事?对故事的发展有什么作用?

明确:写了两件事。第一件事是“项伯夜访”,使一触即发的矛盾出现了转机;第二件事是“张良献策”,使项伯受其蒙蔽,导致项羽上当。

活动3:刘邦谢罪是否诚心?何以见得?

明确:并不诚心,迫于形势不得不如此。而且,言辞虽恭,以“将军”称项羽而以“臣”自称,更强调自己“先入关破秦”“得复见将军”都出于“不自意”,侥幸而已,但绝不认错,更把责任推给“小人”。

新课讲授

角度 具体内容 作用

语言描写 “此迫矣!臣请入,与之同命” 浓墨重彩写樊哙,既衬托了项羽、刘邦,又突出了张良

行动描写 “带剑拥盾入军门”“侧其盾以撞”“立而饮之”“拔剑切而啖之” 外貌描写 “瞋目视项王,头发上指,目眦尽裂” 活动4.“樊哙闯帐”是故事的高潮,课文从哪几个角度刻画了樊哙这一人物?有何作用?

明确:

新课讲授

活动5.有人认为樊哙在席上的讲话跟刘邦一模一样,仅是语句上稍有变化而已,二人的讲话区别在哪里?为什么会有这样的区别?

探究:两人讲话的中心大致一样,但侧重点不同。刘邦重在辩解,强调的是自己“不敢倍德”;樊哙则是理直气壮,责之以“义”,从策略上看,是“以攻为守”。

活动6.刘邦脱逃之前做了哪些部署?原因是什么?

探究:一是留下张良代为辞谢;二是放弃车骑,脱身独骑,只带四个亲信随从;三是叮嘱张良,待其至军中再入内辞谢。这样安排,目的在于尽快脱离虎口,担心项羽反悔。

新课讲授

活动7.有人说,“鸿门宴”的导演是张良与范增,这两个人物各有怎样的特点?是谁主导了事件的走向?

探究:张良是刘邦的主要谋士,他多谋善断,精通韬略,临变不惊,处事有方。是他为刘邦定下了“韬晦之计”,以“不敢倍德”、无意于称王蒙蔽项伯,欺骗项羽,使刘邦终于化险为夷。是他为刘邦作了精心的部署,周密的准备,从而赢得了斗争的胜利。项庄舞剑,张良出,樊哙急问:“今日之事何如?”可见事先有所商量。樊哙责项羽,口径一致,由辩解进而反诘,则更可以看出事前经过周密的策划。一方有备,一方无备,结局合乎情理。张良认为刘邦称王不是时候,但并不明确否定,只是问了一句:“谁为大王为此计者?”他认为不可以武力与项羽相斗,也只是委婉地探询:“料大王士卒足以当项王乎?”刘邦远不像项羽那样自信,张良却仍然处处留心,始终把自己放在谋臣的位置上,这是刘邦对他绝对信任的关键。可以说张良是“鸿门宴”这一事件的总导演,是他主导了事件的走向。

范增是项羽的“亚父”,其地位不同寻常。他的政治观察力、才智谋略绝不逊于张良。但他不了解项羽的妄自尊大,擅自安排项庄舞剑,他既不知人,也不知己,无力改变大局,更无法主导事件的走向。

新课讲授

活动8.在当时的情境下,杀死刘邦,对项羽有什么好处和坏处?

探究:

好处:少了一个原本微不足道的对手。

坏处:①不义,抗秦大业尚未彻底完成,二人还是作战盟友;②不仁,刘邦无任何错处,且态度谦卑,无故杀之则不仁;③不智,怀王与诸将有约在先;刘邦先入关中之事已成定局;项羽为诸侯之首,此时杀死刘邦容易让众将离心;④不武:以阴谋诡计杀死远弱于自己的对手,失之于磊落。

新课讲授

活动9.自信坦荡、真率磊落是不是错误的品质?

探究:自信坦荡、真率磊落是项羽最重要的性格特征。因为有足够的能力与实力,所以在面对未来可能成为自己敌人的刘邦时,他没有、也不会选择用阴谋诡计将其扼杀在萌芽状态以“防患于未然”,所以他一次次放弃了杀死刘邦的机会,这不是刚愎自用,也不是优柔寡断,而是绝对实力下的自信与磊落。范增说“君王为人不忍”,这不忍在遍布阴谋诡计的争霸中,尽管有时显得迂腐和可气,但又格外珍贵。也正是因为如此,项羽尽管失败,却依然能被称一声“英雄”,更被司马迁列入“本纪”当中。

新课讲授

活动10.评析项羽的妇人之仁

探究:依恃武力,唯求一己私欲之满足。激怒项羽的真正原因是曹无伤所诬告的“珍宝尽有之”。项羽对关中的重要战略地位、对于子婴所代表关中豪强大族及对于关中之民心向背,并不在意。他所汲汲追求,更在于关中的珍宝、妇女。较之于刘邦,项羽的种种缺陷亦由此而暴露无遗:短浅,放弃关中形胜之地;残暴,杀降屠城,失尽民心;贪婪,对于财富的渴求与劫掠。而这些,也恰是项羽在短短五年之间,卒亡其国的根本原因。

项羽的“妇人之仁”更多体现为对部下的态度。《陈丞相世家》:“项王为人恭敬爱人,士之廉节好礼者多归之。”《淮阴侯列传》:“项王见人恭敬慈爱,言语呕呕,人有疾病,涕泣分食饮。”

项羽行事“相反相违”和项羽对于财富的贪婪欲求是项羽在鸿门宴中对刘邦有着“妇人之仁”的根本原因。当闻知刘邦“珍宝尽有之”时,便大怒,下令第二日击破沛公军,是因为刘邦的派兵拒守函谷关与占有了关中财富,对其权势地位形成了极大的挑战,侵占了他认为应该归属于自己的战利品。而刘邦通过项伯和樊哙之口:一是反复向项羽陈说自己入关以后,“秋毫不敢有所近,籍吏民,封府库,而待将军”;二是表现出对项羽权势地位足够的尊重,“日夜望将军至,岂敢反乎!”在鸿门宴过程中,也一再从言语和行为方面表现出自己的顺从。这恰恰是抓住了项羽的心理加以利用,从而使自己化险为夷。这也确可以看出刘邦的心机之深。

课堂小结

布置作业

1.学习完《鸿门宴》后,小明同学觉得里面的人物性格鲜明,便为沛公设计了一张纸牌, 牌的正面是人物形象(绘画)和技能(两个字概括),背面为人物事迹简介(50字以内),示例: 正面:沛公(画面略);

技能:用人。

背面:

简介:斩白蛇而起义,歌大风乃兴汉。本沛县亭长,无赖成性,但擅长用人,得三杰而用之,抗暴秦,胜项羽,开创汉室数百年基业。请同学们查阅相关史料,也为你喜欢的人物设计一张纸牌。

2.推荐阅读。 阅读《史记》中《留侯世家》《陈丞相世家》 等篇目。

谢谢大家

鸿门宴

第一单元

语文

1.梳理文言基础知识,把握文本结构,厘清核心事件。

2.通过人物言行,在矛盾冲突中表现人物性格的技巧。

3.学习《史记》叙事艺术,在比较中品味史传文学特点。

学习目标

4.利用文本信息辩证看待史实,提高逻辑思辨能力。

重点:

通过人物言行,在矛盾冲突中表现人物性格的技巧。

难点:

依据文本信息辩证看待史实,提高逻辑思辨能力。

学习重难点

楚汉相争曾让多少英雄豪杰、仁人志士扼腕叹息,又留给后人多少思考和启迪。无论是刘邦的《大风歌》(大风起兮云飞扬,威加海内兮归故乡,安得猛士兮守四方!),还是项羽的《垓下歌》(力拔山兮气盖世,时不利兮骓不逝。骓不逝兮可奈何,虞兮虞兮奈若何!)都是千古绝唱。也令我等有代入历史情境,充当历史角色的心驰神往。今天就让我们走进这场沉浸感极强的“鸿门宴”。

导入新课

学习任务一

整体把握,体味主旨

新课讲授

新课讲授

【文本主旨】

《鸿门宴》是一次有重大历史意义的宴会。它以“鸿门宴”为中心,以“杀不杀刘邦”为线索,按时间顺序展开了宴会的全过程。宴会上,刘邦集团和项羽集团斗智斗勇,矛盾激烈。刘邦善于用人,善于应变,内部团结一致,变被动为主动;项羽则优柔寡断,刚愎自用,内部意见不统一,放走了刘邦。它生动地揭示了项羽的悲剧性格:自矜功伐而有“妇人之仁”。它既是项羽和刘邦在灭秦之后长达五年的斗争的开端,也在某种程度上预示了这场斗争的终结。

新课讲授

【文脉梳理】

学习任务二

梳理文本,概括内容

新课讲授

新课讲授

活动1.梳理文本结构,概括内容要点

明确:文本以时间为序,以“鸿门宴”为中心,分为宴会前、宴会中、宴会后三个层次,结构清晰,逻辑缜密,故事性强。第一层:宴会前:①②段;第二层:宴会上,③④⑤⑥;第三层:宴会后 ⑦。图示如下:

新课讲授

活动2:①沛公欲王关中……珍宝尽有之

古时候,秦始皇帝很阔气,刘邦和项羽都看见了;邦说,“嗟乎!大丈夫当如此也!”羽说,“彼可取而代也!”羽要“取”什么呢?便是取邦所说的“如此”。何谓“如此”?说起来话长;简单地说,便只是纯粹兽性方面的欲望的满足——威福,子女,玉帛,——罢了。

——鲁迅《随感录五十九》

②使子婴为相。

“项籍者,下相人也,字羽。初起时,年二十四。其季父项梁,梁父即楚将项燕,为秦将王翦所戮者也。项氏世世为楚将,封于项,故姓项氏。”

——司马迁《项羽本纪》

结合上述材料,对项羽和刘邦进行对比。

新课讲授

人物 军事实力 个人出身 自身才能 战绩 威望

项羽 兵四十万 贵族出身 项氏世世为楚将,封于项,故姓项氏 籍长八尺余,力能扛鼎,才气过人,虽吴中子弟,皆已惮籍矣 斩宋义,破巨鹿,败秦将章邯,于新安击杀秦军二十余万 已破秦军,项羽召见诸侯将,入辕门,无不膝行而前,莫敢仰视

刘邦 兵十万 农家出身 姓刘氏,字季。父曰太公,母曰刘媪 不事家人生产作业。及壮,试为吏,为泗水亭长,廷中吏无所不狎侮,好酒及色 沛公引兵西,遇彭越昌邑,因与俱攻秦军,战不利。与魏将皇欣、魏申徒武蒲之军并攻昌邑,昌邑未拔

各路诸侯中的普通一员

新课讲授

活动3:文本三、四段为文本精华高潮所在,有人将其概括为“三起三落”,请梳理。

明确:三起:①“范增数目项王”暗示动手。(紧张)

②范增以项庄舞剑为由,刺杀刘邦。(严峻)

③樊哙闯入帐(紧张到极点)。

三落:①项羽不怒樊哙,称之壮士。

②项羽赐樊哙酒肉,赐座。

③刘邦以“如厕”为名逃跑。

学习任务三:

赏析形象,品味表达技巧

新课讲授

新课讲授

活动1:结合文本人物叙述和语言描写,赏析外交辞令,概括人物特征。

明确:

新课讲授

主要人物 形象特征 举例分析

刘邦 工于心计;知人善任,能屈能伸;狡诈多端;坚决果断 对项羽先行谢罪,在他面前表现谦逊卑礼,居下座安然处之;拉拢项伯,先责备自己;骂鲰生;杀曹无伤;听说项羽发怒后,立即到其军中谢罪

项羽 意气用事、骄傲自大、沽名钓誉、优柔寡断;憨厚暴烈;以勇自恃,居功自傲 听说刘邦“欲王关中”,就要“旦日飨士卒,为击破沛公军”;项伯为刘邦求情,即使范增“举所佩玉珏以示者三”仍无动于衷;讲义气;不把刘邦放在眼里,优柔寡断

新课讲授

张良 多谋善断;深谋远虑;处事谨慎;忠心耿耿;临变不惊,处事有方 为刘邦定下“韬晦之计”,以“不敢倍德”,无意称王蒙蔽项伯,欺骗楚王;为刘邦作精心部署和周密准备,从而使刘邦化险为夷,赢得“鸿门宴”的胜利,张良是总导演

樊哙 豪爽勇敢;英武过人;善言应变;有勇有智 鸿门宴紧急关头挺身而出;在项羽百般刁难时毫无畏惧,直陈项羽“不仁不义”;对局势分析透彻,舍弃繁文缛节,谋勇兼备

新课讲授

范增 有洞察力;善于谋略,对项羽失败有不可推卸的责任 有洞察力,却不能赢得项羽的信任;不知人也不自知,导致其失败

项伯 徇私枉情;愚蠢;敌我不分 战前泄露军机;受刘邦蛊惑,充当刘邦的说客

曹无伤 影子人物(没有出场) 项羽性格的“牺牲品”

新课讲授

活动2:赏析文本的表达技巧

明确:第一,三维对比,彰显风采。

①同样写谋士,张良和范增各有风采。张良深知刘邦为人,所以对项羽要杀刘邦这件事只是给建议:“料大王士卒足以当项王乎?”,虽然是出谋划策,但只是点到为止,不动声色。范增则不同,他对项羽了解不够:“君王为人不忍”,这只是表面现象,本质上是项羽骨子里有“义”的情结,他和刘邦是结义灭秦的,绝不肯在宴会上杀刘邦,要杀也是在战场,所以范增再怎么苦口婆心,项羽也听不进去。可见,范增不能知人论事,与张良相比,高下立见。

②同样写勇士,樊哙与项庄面目不同。樊哙闯帐、生啖彘肩、斥责项羽,作者文笔如迅雷骤雨,写活了一个叱咤风云的大英雄,所以项羽对他流露出惺惺相惜之意;相比之下,项庄对范增是唯唯诺诺,舞剑也是毫无气焰,不堪重用。这是暗中对比,充分暴露了刘邦善于网络人才,而项羽手下却无能臣强将,胜败之数可以想见。

新课讲授

③同样写君王,刘邦和项羽大不一样。刘项二人对“叛徒”的态度:刘邦对告密者曹无伤是“立诛杀”,而对“叛徒”项伯则十分友善,当场攀亲,充分利用,可见其狠毒与狡诈;项羽对告密者曹无伤是毫不感激,把他直言相告给刘邦,而对自己叔叔的叛变行为则是丝毫不怀疑,可见其心机尚浅,谋略不深。刘项二人对“情义”的态度:刘邦为自保,不顾张良安危,留他献璧;也不顾樊哙等人,令其步走,自己脱身独骑,可见其表面虽谦恭有礼,实则薄情寡义。而项羽不忍心杀刘邦,不介意樊哙的斥责,表面虽盛气凌人,实际上存在妇人之仁,重情重义。通过明暗对比,真实暴露了刘邦、项羽迥然不同的性格特点,人物描写栩栩如生。

新课讲授

第二,言简语重,词约义丰

文中写刘邦出逃“乃令张良留谢”,然后“脱身独骑……持剑盾步走”,最后“沛公至军,立诛杀曹无伤”。其中,一个“令”字便撕下了刘邦虚伪的面纱,揭露了他自私的本性;而“独”字,笔轻意重,生动地再现了刘邦在危急时刻的狡诈与自私;“立”“诛”二字,字字重笔,又显得那么漫不经心,巧妙地暗讽了刘邦为人狠毒残忍的一面。这就是绵里藏针的白描笔法,是在叙事里面暗中讽刺,真令人叹为观止!

第三,事中见意,暗寓褒贬

《鸿门宴》中,作者对刘邦的心机与性格,借助“事中见意”的手法,微妙地表明了自己的鄙夷。文章开篇先借范增之口,暴露刘邦为人贪财好色;接着又借刘邦私会张良,结亲示好,来表现他的老谋深算;鸿门宴上,刘邦在项羽面前低声下气,却又暗中自诩,表现他对权欲的贪婪和为人的虚伪;樊哙闯帐,他抓住机会,借如厕脱身,可见他的精明狡猾;刘邦为脱身,独自骑马,让樊哙等步走,留张良谢罪,这一系列行为充分表明了他的自私自利;而文章结尾,刘邦到自己军中,立马诛杀曹无伤,足见他的狠毒。

新课讲授

第四,布局精巧,渲染气氛

文章开头,刘邦手下的曹无伤向项羽告密“沛公欲王关中”,于是项羽大怒命令“旦日飨士卒,为击破沛公军”,范增向项羽献计除掉刘邦,并且要“急击勿失”。大有“山雨欲来风满楼”之感,大战一触即发,形势异常紧张。

随后,作者宕开一笔,引出项伯“乃夜驰之沛公军,私见张良,具告以事,欲呼张良与俱去”“毋从俱死也”,进一步烘托出紧张的气氛;刘邦极力拉拢项伯,并与张良商议应对之策。项伯回至军中为刘邦斡旋,“项王许诺”,于是紧张的形势似乎出现了峰回路转。

接着,作者写宴席上,范增“数目项王,举所佩玉玦以示之者三”,见“项王默然不应”,范增召来项庄名曰舞剑,实则想在宴席上击杀刘邦,险象环生,幸得已与刘邦“约为婚姻”的项伯“亦拔剑起舞,常以身翼蔽沛公”,才使得刘邦有惊无险。张良召进樊哙,樊哙不仅向项羽展示其勇力,还据理力陈,一力为刘邦开脱,项王未有以应。紧张形势再度趋于缓和。

随后刘邦与张良、樊哙共同商议,定计逃脱。“脱身独去,已至军矣”,刘邦回营“立诛杀曹无伤”,标志着鸿门宴这一场较量最终以刘邦胜利而宣告结束。

新课讲授

第五,对话描写,突显性格

文本写刘邦见到项羽时的一番说辞,刘邦谦卑称自己为臣,把项羽极力捧高,先找出自己与项羽的共同之处,作为攻秦的战友,两人间本没有隔阂,因为小人之言,才使项羽对自己有了猜疑。如此言辞,为自己留足了余地。他可以根据项羽的反应进一步判断,如果项伯没有为其说情,他可以继续表白。这一番说辞虽为假话,但是合情合理,切合刘邦的身份和当时的时机,令项羽难辨真假,把刘邦的诡诈权谋刻画得淋漓尽致。

第六,伏脉千里,首尾应和

《鸿门宴》开篇写曹无伤告密,项羽欲杀刘邦,宴会中,项羽坦言离间他和沛公的小人是曹无伤,文章最后以“沛公至军,立诛杀曹无伤”结尾。这是一处首尾呼应的短脉,可谓天衣无缝。在本文中,作者还伏脉千里。比如,作者写到项伯与刘邦的初次相见即结为儿女亲家,然后写到项伯在宴会中舞剑护刘邦,这不是闲笔,大文章在后面,后来项伯又多次助刘邦,并最终被刘邦封为射阳侯。这个长脉意义重大,由此可见刘邦的知人善用,反观项羽,连自己的叔叔都留不住,不是该反思吗?

新课讲授

第七,精剪细裁,详略得当

《鸿门宴》中,项羽在文中本为主角,但言语和行为不多。曹无伤告密刘邦“欲王关中”,项羽曰“旦日飨士卒,为击破沛公军”;项伯结盟刘邦劝项羽“善遇之(刘邦)”,项王许诺;刘邦赴会谢罪,项羽曰:“此沛公左司马曹无伤言之,不然,籍何以至此?”;范增示意项羽杀刘邦,“项王默然不应。”;樊哙闯帐斥责项羽,项羽则大呼“壮士!”;张良留谢献宝,项羽“受璧,置之坐上”。虽然寥寥几笔,但却把项羽性格的致命短处刻画得入木三分,这是简笔,是略写,是惜墨如金。

作者对刘邦的描写却用浓墨重笔,把刘邦在鸿门宴前前后后的言行娓娓道来:刘邦如何结亲项伯,项伯如何暗助刘邦,刘邦如何为自己辩解谢罪,樊哙如何斥责项羽并协助刘邦脱险,张良如何献璧拖延时间,等等,真是不厌其烦,把刘邦的狡诈与狠毒描写得淋漓尽致,这是繁笔,是详写,是泼墨如水。

第八,烘云托月,突出主体

《鸿门宴》中的烘云托月手法运用得纯熟自如,淋漓尽致。作者对宾客刘邦作了正面描写,其实是借宾来突出主,即要烘托出项羽的“义”。宴会前,曹无伤告密之时,项羽“旦日飨士卒,为击破沛公军”,即要暗示在战场上与刘邦一决雌雄,这是项羽信奉的“义”,是他为人的坦荡磊落之处。故某种程度上说,项羽错失良机不杀刘邦,并非优柔寡断,而是因其刚愎独断。“义”字当头,不屑去做仗势杀人的事。所以,项伯劝他善遇刘邦,他说“诺”;刘邦卑微谢罪,他直言告密的小人是曹无伤;范增举玦暗示杀刘邦,他“默然不应”;樊哙斥责他“亡秦之续”,他反而赐坐。刘邦、项伯、樊哙都利用了他深信的“义”和他的“自大”,刘邦的知人善用、狡诈狠毒,恰恰是衬托了项羽的刚愎自用、坦荡磊落。所以,项羽这样的性格特征决定了项羽最后宁可自刎乌江,也不肯过江自保;即使战到最后一刻,也令对手胆战心寒。

新课讲授

活动3:《烛之武退秦师》和《鸿门宴》都有高超的叙事艺术,请从叙事技巧的角度分析两者的异同。

明确:①相同点:二者均采用顺叙的写法,《烛之武退秦师》以时间为序,依次写了秦晋围郑、烛之武临危受命、烛之武说退秦师、晋师撤离等事件,叙事完整,逻辑清晰。《鸿门宴》以刘邦赴项营请罪为核心,以曹无伤告密、项羽决定进攻始,以项羽受璧、曹无伤被诛终,按项羽是否发起进攻,刘邦能否安然逃席两个问题层层展开故事。线索清晰,情节合情合理。

②不同点:《烛之武退秦师》以“退”为核心,说退秦师是文章的中心,作者主要写说辞。先是以退为进,站在秦伯立场上说话,引起秦伯好感。然后晓之以害,继而诱之以利,再实施离间,最后进行未来推测,一步步地让秦伯进入自己的预设圈,顺利地达到了目的。《鸿门宴》主要以情节制胜,刘邦和项羽在宴会上斗争的情节描写三起三落,跌宕起伏,张弛有度,情节在起落间扣人心弦。

学习任务四

细读文本,深度挖掘

新课讲授

新课讲授

活动1. 项羽接获曹无伤的密报,当即“大怒”,这一个“怒”字内涵相当丰富。请说说其中包含了哪些内容。

明确:就矛盾的焦点而言,天下虽大,“王”只有一个;就力量对比而言,项羽占有绝对优势,何况秦军主力是项羽消灭的,项羽又是楚王后裔。“怒”字体现了项羽唯我独尊的性格。

活动2.文本第2段主要写了哪几件事?对故事的发展有什么作用?

明确:写了两件事。第一件事是“项伯夜访”,使一触即发的矛盾出现了转机;第二件事是“张良献策”,使项伯受其蒙蔽,导致项羽上当。

活动3:刘邦谢罪是否诚心?何以见得?

明确:并不诚心,迫于形势不得不如此。而且,言辞虽恭,以“将军”称项羽而以“臣”自称,更强调自己“先入关破秦”“得复见将军”都出于“不自意”,侥幸而已,但绝不认错,更把责任推给“小人”。

新课讲授

角度 具体内容 作用

语言描写 “此迫矣!臣请入,与之同命” 浓墨重彩写樊哙,既衬托了项羽、刘邦,又突出了张良

行动描写 “带剑拥盾入军门”“侧其盾以撞”“立而饮之”“拔剑切而啖之” 外貌描写 “瞋目视项王,头发上指,目眦尽裂” 活动4.“樊哙闯帐”是故事的高潮,课文从哪几个角度刻画了樊哙这一人物?有何作用?

明确:

新课讲授

活动5.有人认为樊哙在席上的讲话跟刘邦一模一样,仅是语句上稍有变化而已,二人的讲话区别在哪里?为什么会有这样的区别?

探究:两人讲话的中心大致一样,但侧重点不同。刘邦重在辩解,强调的是自己“不敢倍德”;樊哙则是理直气壮,责之以“义”,从策略上看,是“以攻为守”。

活动6.刘邦脱逃之前做了哪些部署?原因是什么?

探究:一是留下张良代为辞谢;二是放弃车骑,脱身独骑,只带四个亲信随从;三是叮嘱张良,待其至军中再入内辞谢。这样安排,目的在于尽快脱离虎口,担心项羽反悔。

新课讲授

活动7.有人说,“鸿门宴”的导演是张良与范增,这两个人物各有怎样的特点?是谁主导了事件的走向?

探究:张良是刘邦的主要谋士,他多谋善断,精通韬略,临变不惊,处事有方。是他为刘邦定下了“韬晦之计”,以“不敢倍德”、无意于称王蒙蔽项伯,欺骗项羽,使刘邦终于化险为夷。是他为刘邦作了精心的部署,周密的准备,从而赢得了斗争的胜利。项庄舞剑,张良出,樊哙急问:“今日之事何如?”可见事先有所商量。樊哙责项羽,口径一致,由辩解进而反诘,则更可以看出事前经过周密的策划。一方有备,一方无备,结局合乎情理。张良认为刘邦称王不是时候,但并不明确否定,只是问了一句:“谁为大王为此计者?”他认为不可以武力与项羽相斗,也只是委婉地探询:“料大王士卒足以当项王乎?”刘邦远不像项羽那样自信,张良却仍然处处留心,始终把自己放在谋臣的位置上,这是刘邦对他绝对信任的关键。可以说张良是“鸿门宴”这一事件的总导演,是他主导了事件的走向。

范增是项羽的“亚父”,其地位不同寻常。他的政治观察力、才智谋略绝不逊于张良。但他不了解项羽的妄自尊大,擅自安排项庄舞剑,他既不知人,也不知己,无力改变大局,更无法主导事件的走向。

新课讲授

活动8.在当时的情境下,杀死刘邦,对项羽有什么好处和坏处?

探究:

好处:少了一个原本微不足道的对手。

坏处:①不义,抗秦大业尚未彻底完成,二人还是作战盟友;②不仁,刘邦无任何错处,且态度谦卑,无故杀之则不仁;③不智,怀王与诸将有约在先;刘邦先入关中之事已成定局;项羽为诸侯之首,此时杀死刘邦容易让众将离心;④不武:以阴谋诡计杀死远弱于自己的对手,失之于磊落。

新课讲授

活动9.自信坦荡、真率磊落是不是错误的品质?

探究:自信坦荡、真率磊落是项羽最重要的性格特征。因为有足够的能力与实力,所以在面对未来可能成为自己敌人的刘邦时,他没有、也不会选择用阴谋诡计将其扼杀在萌芽状态以“防患于未然”,所以他一次次放弃了杀死刘邦的机会,这不是刚愎自用,也不是优柔寡断,而是绝对实力下的自信与磊落。范增说“君王为人不忍”,这不忍在遍布阴谋诡计的争霸中,尽管有时显得迂腐和可气,但又格外珍贵。也正是因为如此,项羽尽管失败,却依然能被称一声“英雄”,更被司马迁列入“本纪”当中。

新课讲授

活动10.评析项羽的妇人之仁

探究:依恃武力,唯求一己私欲之满足。激怒项羽的真正原因是曹无伤所诬告的“珍宝尽有之”。项羽对关中的重要战略地位、对于子婴所代表关中豪强大族及对于关中之民心向背,并不在意。他所汲汲追求,更在于关中的珍宝、妇女。较之于刘邦,项羽的种种缺陷亦由此而暴露无遗:短浅,放弃关中形胜之地;残暴,杀降屠城,失尽民心;贪婪,对于财富的渴求与劫掠。而这些,也恰是项羽在短短五年之间,卒亡其国的根本原因。

项羽的“妇人之仁”更多体现为对部下的态度。《陈丞相世家》:“项王为人恭敬爱人,士之廉节好礼者多归之。”《淮阴侯列传》:“项王见人恭敬慈爱,言语呕呕,人有疾病,涕泣分食饮。”

项羽行事“相反相违”和项羽对于财富的贪婪欲求是项羽在鸿门宴中对刘邦有着“妇人之仁”的根本原因。当闻知刘邦“珍宝尽有之”时,便大怒,下令第二日击破沛公军,是因为刘邦的派兵拒守函谷关与占有了关中财富,对其权势地位形成了极大的挑战,侵占了他认为应该归属于自己的战利品。而刘邦通过项伯和樊哙之口:一是反复向项羽陈说自己入关以后,“秋毫不敢有所近,籍吏民,封府库,而待将军”;二是表现出对项羽权势地位足够的尊重,“日夜望将军至,岂敢反乎!”在鸿门宴过程中,也一再从言语和行为方面表现出自己的顺从。这恰恰是抓住了项羽的心理加以利用,从而使自己化险为夷。这也确可以看出刘邦的心机之深。

课堂小结

布置作业

1.学习完《鸿门宴》后,小明同学觉得里面的人物性格鲜明,便为沛公设计了一张纸牌, 牌的正面是人物形象(绘画)和技能(两个字概括),背面为人物事迹简介(50字以内),示例: 正面:沛公(画面略);

技能:用人。

背面:

简介:斩白蛇而起义,歌大风乃兴汉。本沛县亭长,无赖成性,但擅长用人,得三杰而用之,抗暴秦,胜项羽,开创汉室数百年基业。请同学们查阅相关史料,也为你喜欢的人物设计一张纸牌。

2.推荐阅读。 阅读《史记》中《留侯世家》《陈丞相世家》 等篇目。

谢谢大家

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])