11.2犯罪与刑罚 表格式教学设计

文档属性

| 名称 | 11.2犯罪与刑罚 表格式教学设计 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 道德与法治 | ||

| 更新时间 | 2025-06-23 12:23:59 | ||

图片预览

文档简介

《犯罪与刑罚》教学设计

一、教学背景分析

(一)课标依据

依据《义务教育道德与法治课程标准(2022年版)》,本框要培养核心素养总目标中的“知道与学生生活密切相关的法律,能够初步认识到法律对个人生活、社会秩序和国家发展的规范和保障作用”“遵守规则和法律规范”“养成自觉守法、遇事找法、解决问题靠法的思维习惯和行为方式,初步具备依法参与社会生活的能力”;学段目标中的“理解犯罪的特征及后果”;学段内容中的“认识犯罪的基本概念,了解刑罚的主要类型;认识未成年人违法犯罪行为的危害,培育和提高自我保护的意识和能力,自觉抵制校园欺凌和违法犯罪行为”。

(二)教材分析

本框是第四单元《生活在法治社会》的第十一课《远离违法犯罪》的第二框题《犯罪与刑罚》。本框题作为中间框体,上承“法不可违”的违法认知,下启“严于律己”的行为实践,是衔接“知法”与“护法”的关键纽带。教材针对初中生认知特点,通过案例与法条结合,明确犯罪的严重社会危害性、刑事违法性、应受刑罚处罚性三大特征,帮助学生区分一般违法与犯罪,避免“无知触法”。同时,直观呈现主刑与附加刑的法律后果,强化“犯罪必受惩处”的敬畏心。更通过情景讨论,引导学生在保护自身安全的前提下,敢于并善于同违法犯罪行为斗争,培养“见义智为”的法治能力。本框以“认危害—明后果—懂应对”的逻辑,筑牢学生对严重违法行为的认知防线,既夯实法律知识,又提升实践素养,在整课中起到“知行衔接、素养奠基”的核心作用。

(三)学情分析

初中生处于世界观、价值观形成关键期,对法律概念有初步认知但缺乏系统理解,尤其易混淆“一般违法”与“犯罪”的界限。从知识基础看,学生通过“法不可违”已了解违法行为的分类,但对“严重违法行为”的法律界定(如犯罪的三大特征)及刑罚体系尚属陌生,存在“不知者无畏”的潜在风险。从认知特点看,他们偏好具象化案例,却难以理解抽象法律条文,需借助生活实例(如校园欺凌升级为犯罪、常见刑罚后果)搭建认知桥梁。从能力需求看,学生具备一定辨析能力,但面对违法犯罪时易陷入“不敢管”或“盲目冲动”的极端,亟需通过情景模拟、角色扮演等方式,培养“依法判断危害—理性应对犯罪—自觉远离风险”的思维与行为习惯,真正实现从“知法”到“用法”的能力转化。

二、教学目标

1.理解犯罪与刑罚概念,包括犯罪的特征、刑罚的种类,依据刑法分析案例中行为性质与法律责任。

2.增强学生法律意识与法治观念,使其自觉守法,培养敢于且善于同犯罪行为作斗争的勇气与智慧,树立正确价值观与社会责任感。

三、教学重难点

教学重点:犯罪的含义、特征以及刑罚种类。

教学难点:犯罪的严重社会危害性的程度标准,正确的斗争观念。

四、教学过程设计

新课导入

展示材料: 余华英案写入最高法工作报告 2024年1月,贵州省高级人民法院裁定,对发现有漏罪未处理的余华英拐卖儿童案发回重审。虽然死刑的裁定最终没有改变,但案件重审对新增的被拐儿童和家庭来说意味着救济和抚慰。余华英拐卖17名儿童被判处死刑。 经最高人民法院核准,2025年2月28日,余华英被执行死刑。 设问: 余华英拐卖儿童的行为触犯了什么法律?属于什么性质的行为? 预设学生回答:…… 小结: 余华英的行为触犯了刑法,属于刑事违法行为,也就是犯罪。 情境任务: 分析材料并回答问题。 任务说明: 通过社会热点直观呈现犯罪危害与犯罪后果,衔接课堂,激发学生探究兴趣。

教师总结:同学们,余华英为一己私利拐卖11名儿童,严重侵害他人家庭幸福、破坏社会秩序,最终因触犯刑法构成犯罪被判处死刑。死刑作为最严厉的主刑,清晰传递“犯罪必付出沉重代价”的信号。余华英案不仅是一个个案,更警示我们:法律红线不可触碰,严重违法必将受到最严厉的制裁。接下来,让我们走进“犯罪与刑罚”,从法律视角剖析这类严重违法行为的本质与后果,学会用法律筑牢安全防线。

设计意图:以社会关注度高的余华英拐卖儿童案为切入点,通过具体案例的危害后果、法律裁判与刑罚适用,将抽象的“犯罪后果”“刑罚种类”转化为可感知的现实情境,帮助初中生从真实事件中直观理解犯罪的严重社会危害性及法律后果的必然性。借由案例的情感冲击力与法律震慑力,迅速聚焦课题核心,激活探究欲望,同时渗透“违法必究”的法治教育,为后续剖析犯罪构成与刑罚体系奠定认知与情感基础。

探究新知

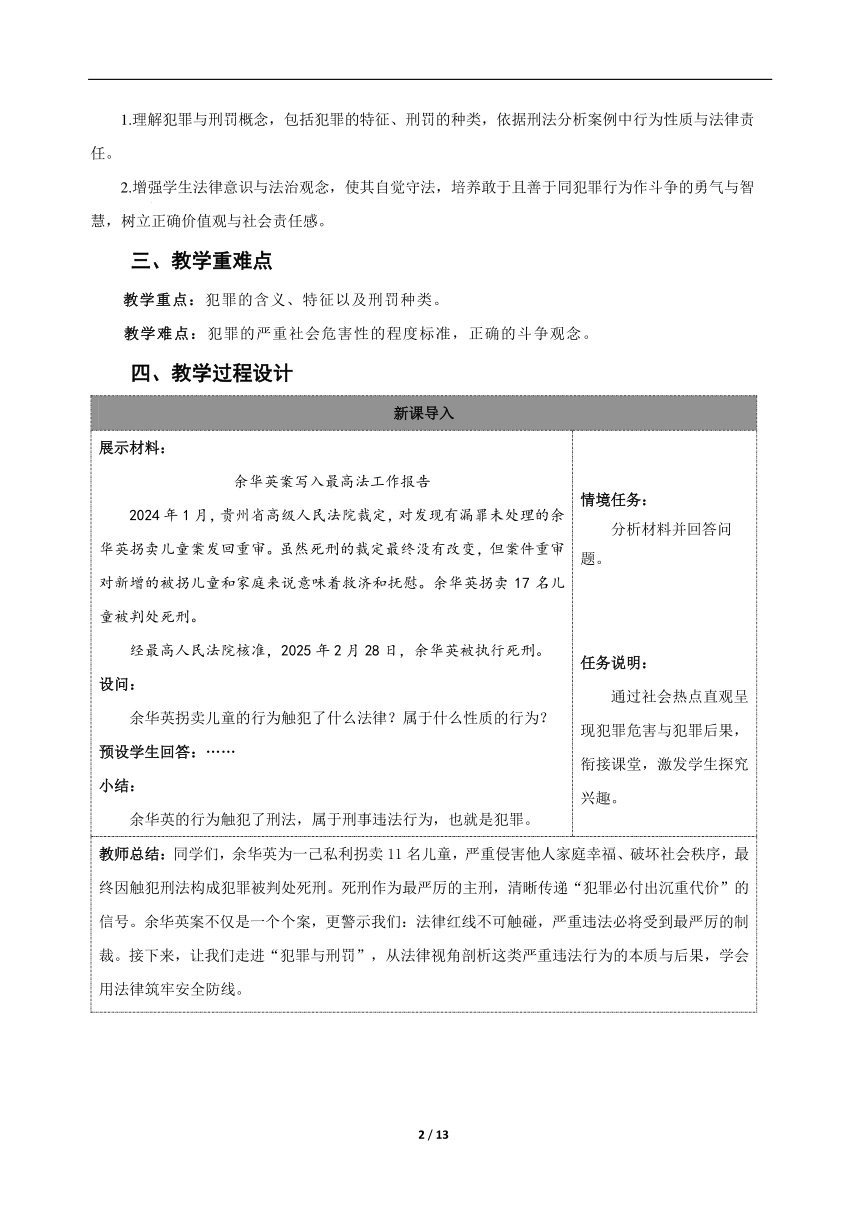

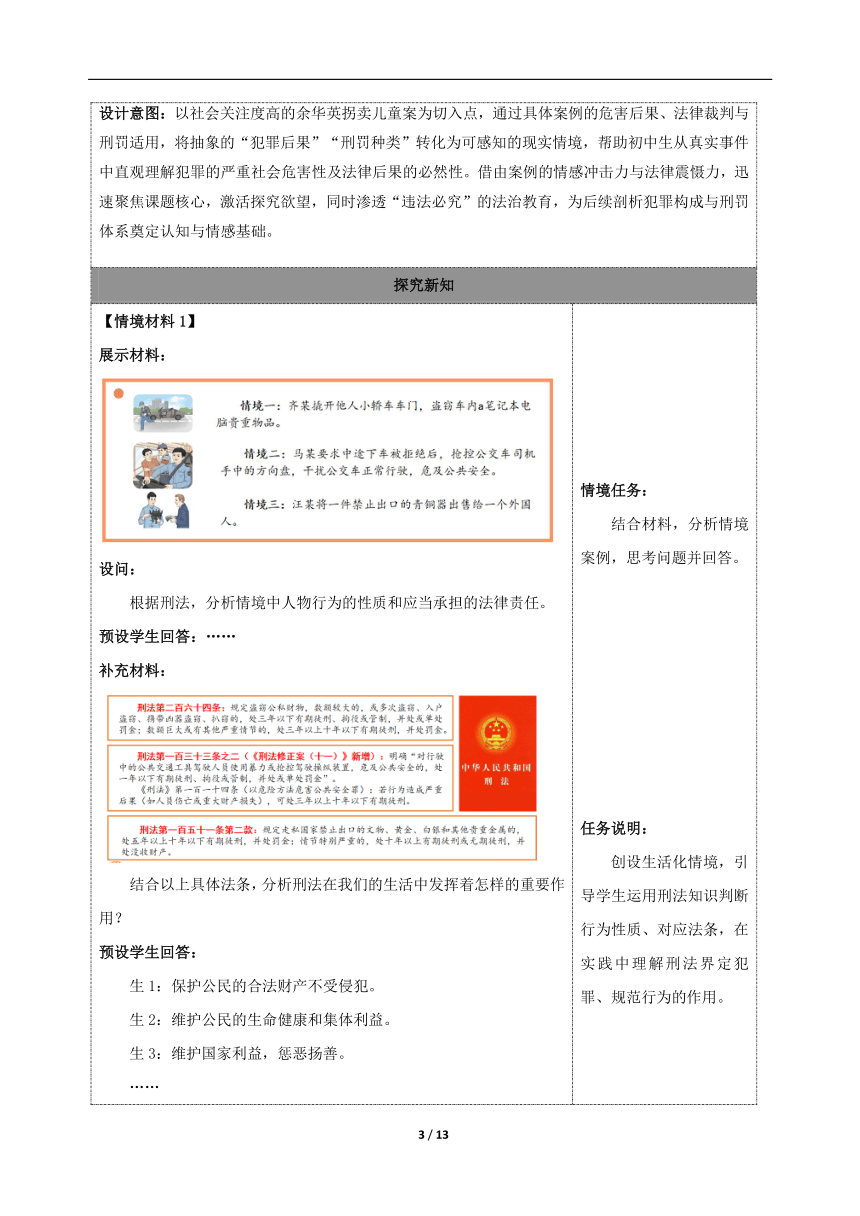

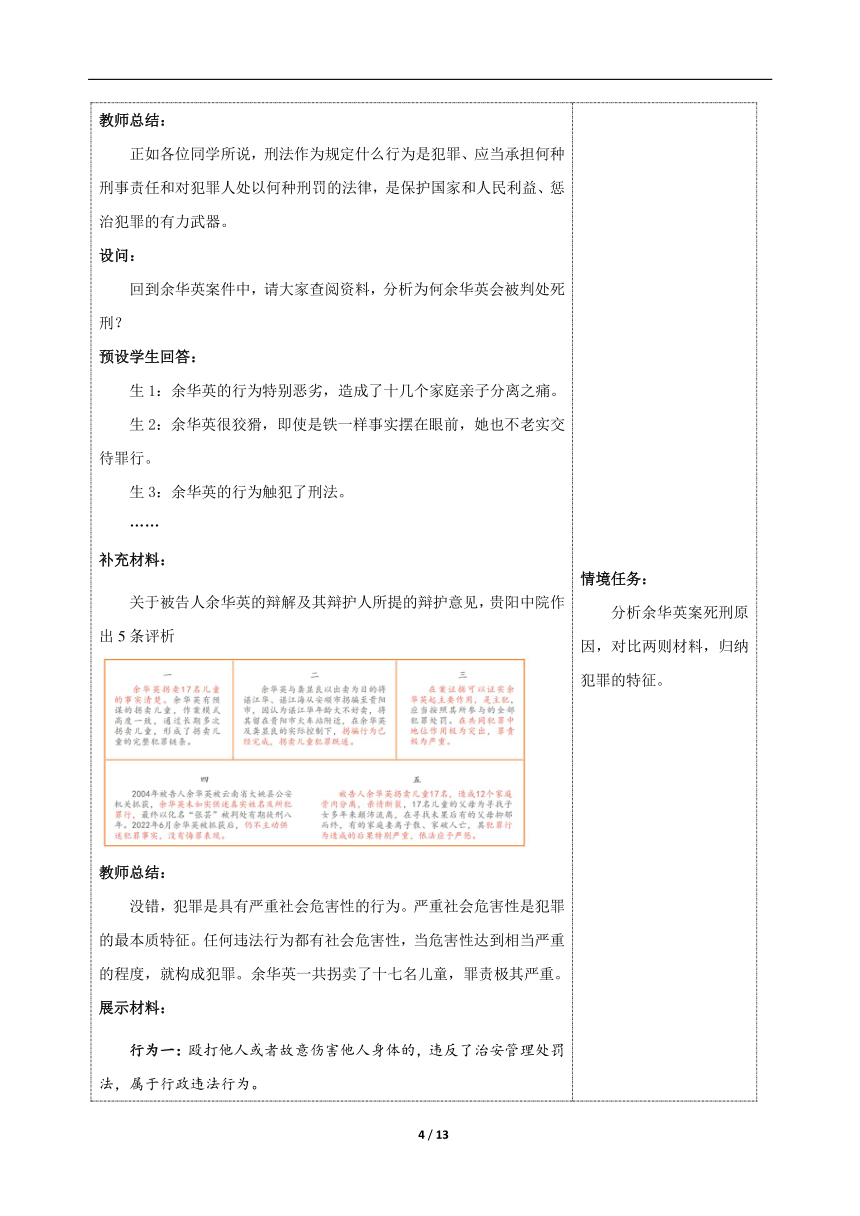

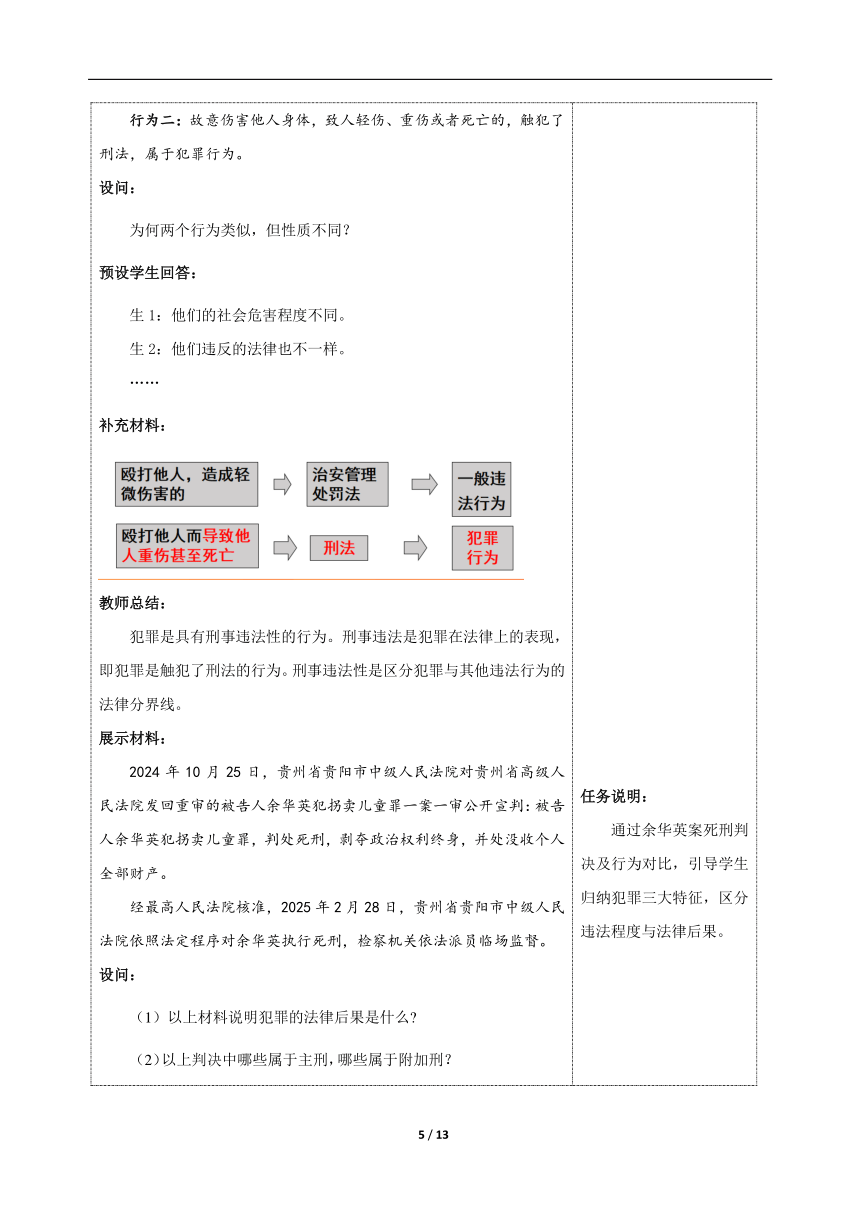

【情境材料1】 展示材料: 设问: 根据刑法,分析情境中人物行为的性质和应当承担的法律责任。 预设学生回答:…… 补充材料: 结合以上具体法条,分析刑法在我们的生活中发挥着怎样的重要作用? 预设学生回答: 生1:保护公民的合法财产不受侵犯。 生2:维护公民的生命健康和集体利益。 生3:维护国家利益,惩恶扬善。 …… 教师总结: 正如各位同学所说,刑法作为规定什么行为是犯罪、应当承担何种刑事责任和对犯罪人处以何种刑罚的法律,是保护国家和人民利益、惩治犯罪的有力武器。 设问: 回到余华英案件中,请大家查阅资料,分析为何余华英会被判处死刑? 预设学生回答: 生1:余华英的行为特别恶劣,造成了十几个家庭亲子分离之痛。 生2:余华英很狡猾,即使是铁一样事实摆在眼前,她也不老实交待罪行。 生3:余华英的行为触犯了刑法。 …… 补充材料: 关于被告人余华英的辩解及其辩护人所提的辩护意见,贵阳中院作出5条评析 教师总结: 没错,犯罪是具有严重社会危害性的行为。严重社会危害性是犯罪的最本质特征。任何违法行为都有社会危害性,当危害性达到相当严重的程度,就构成犯罪。余华英一共拐卖了十七名儿童,罪责极其严重。 展示材料: 行为一:殴打他人或者故意伤害他人身体的,违反了治安管理处罚法,属于行政违法行为。 行为二:故意伤害他人身体,致人轻伤、重伤或者死亡的,触犯了刑法,属于犯罪行为。 设问: 为何两个行为类似,但性质不同? 预设学生回答: 生1:他们的社会危害程度不同。 生2:他们违反的法律也不一样。 …… 补充材料: 教师总结: 犯罪是具有刑事违法性的行为。刑事违法是犯罪在法律上的表现,即犯罪是触犯了刑法的行为。刑事违法性是区分犯罪与其他违法行为的法律分界线。 展示材料: 2024年10月25日,贵州省贵阳市中级人民法院对贵州省高级人民法院发回重审的被告人余华英犯拐卖儿童罪一案一审公开宣判:被告人余华英犯拐卖儿童罪,判处死刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。 经最高人民法院核准,2025年2月28日,贵州省贵阳市中级人民法院依照法定程序对余华英执行死刑,检察机关依法派员临场监督。 设问: (1)以上材料说明犯罪的法律后果是什么 (2)以上判决中哪些属于主刑,哪些属于附加刑? 预设学生回答:…… 教师总结: 犯罪是应当受到刑罚处罚的行为,根据我国刑法的规定,刑罚分为主刑和附加刑两大类。 误区辨析: “罚金”与“罚款”相同吗? “拘役”与“拘留”相同吗? “刑罚”与“刑法”相同吗? 补充材料: 情境任务: 结合材料,分析情境案例,思考问题并回答。 任务说明: 创设生活化情境,引导学生运用刑法知识判断行为性质、对应法条,在实践中理解刑法界定犯罪、规范行为的作用。 情境任务: 分析余华英案死刑原因,对比两则材料,归纳犯罪的特征。 任务说明: 通过余华英案死刑判决及行为对比,引导学生归纳犯罪三大特征,区分违法程度与法律后果。 情境任务: 辨析误区,厘清概念。 任务说明: 结合前课所学,帮助学生厘清几组容易混淆的概念,加深对刑罚的理解和判断。

教师总结:同学们,犯罪的“严重社会危害性”“触犯刑法”“应受刑罚处罚”区分了一般违法与犯罪的法律标尺。余华英案不仅让我们看到犯罪对家庭、社会的毁灭性破坏,更警示我们:法律通过明确犯罪特征与刑罚后果,既为行为划定红线,也为公正裁判提供依据。记住,任何严重危害社会、触犯刑法的行为,必将受到法律的严厉制裁,这正是刑法对社会秩序的终极守护。

设计意图:以余华英案为核心案例串联教学,通过剖析其死刑判决及对比不同违法情形,引导学生逐层理解犯罪三个特征,构建“行为—法律—后果”的逻辑认知。

【情境材料2】 展示材料: 杨妞花:找回“被偷走的人生” 1995年,年仅5岁的杨妞花被人贩子余华英以买织毛衣的签子为诱饵拐走。她满心欢喜地跟着余华英出门,以为很快就能拿着签子回家给姐姐,却不知这一去便是漫长的26年苦难的开始。杨妞花父亲在日夜悲痛下,喝下老鼠药自尽,母亲在父亲死后的4个月也离开人世,12岁的姐姐从此成为了一个孤儿。这个幸福的小家庭瞬间支离破碎。 这一切,都是因为余华英。 2022年6月,杨妞花搜集到证据后,来到被拐地贵阳市南明区报案。民警找到了余华英当年在云南服刑的资料,她的照片混在其他十几张照片中,被杨妞花一眼认了出来:“化成灰我都认识她。” 杨妞花还凭记忆找到了当年给余华英提供落脚点的中间人王某付。那时,王某付已经年近90岁,起初他拒绝作证。杨妞花就去一声声求他:“你已经90岁了,你比我爸爸妈妈多活了60年……” 立案24天后,余华英落网。 设问: 你如何理解杨妞花的话,这对我们参与社会生活带来怎样的启发? 预设学生回答: 生1:我们要敢于同恶势力作斗争。 生2:我们要勇敢的维护自身合法权益。 生3:正义会迟到,但是永远不会缺席。 …… 教师总结过渡: 没错,同学们,法不能向不法让步,面对不正义的事情,我们不能做沉默的受害者、同样也不能做冷漠的旁观者,现在就让老师来考考大家,检测一下同学们是否是智勇双全的法治小卫士。 展示材料: 一天夜晚,于某骑车走在回家的路上,这时一宝马车男开车试图强行抢入非机动车道,险些和于某的自行车发生剐蹭,双方遂发生争执。这时宝马车主从车上取出一把凶器走向于某…… 设问: 假如你是于某或者是旁观者,你会如何应对?请任选其一角色谈谈你的做法和理由。 预设学生回答: 生1:我选择于某视角。做法:保持冷静,后退到安全距离说:“我不会和你争,你冷静点”,然后立刻离开现场。理由:面对暴力时,人身安全最重要。退让可以避免冲突升级,事后报警更安全有效。 生2:我选择旁观者视角。做法:大声喊:“有人闹事!大家都别靠近!”并拨打110报警。理由:吵闹可能吓跑对方,报警能快速求助,避免自己直接卷入危险。 …… 展示补充材料: 教师总结: 不做沉默的受害者,不做冷漠的旁观者,生活中,我们要敢于并善于同违法犯罪行为作斗争。其实刚刚这个案例原型就是全国著名的“昆山反杀案”,让我们一起来看案例原型。 展示资料:播放视频《昆山反杀案》 设问: 有人说:“死者为大,定罪应当按照谁死伤谁定罪的原则进行”,你是否同意该观点?请说明理由。 预设学生回答:…… 补充材料: 教师总结: 同学们,昆山反杀案是理解正当防卫制度的经典范本。于海明在被刘海龙持刀攻击时夺刀反击致其死亡,这一行为最终被认定为正当防卫,不负刑事责任。这一判决背后,体现了《刑法》第20条对公民防卫权的保护逻辑:当不法侵害正在进行且严重危及人身安全时,防卫行为的强度和后果不受“对等性”限制。昆山案打破了“唯结果论”的裁判惯性,确立了“法不能向不法让步”的价值导向。它告诉我们:法律鼓励公民在合法权益受侵害时勇敢反击,但防卫行为必须与不法侵害的紧迫性、严重性相匹配。那么什么情况下适用正当防卫? 补充材料: 情境任务: 分析材料回答问题。 情境任务: 带入情境中的不同角色,从不同角度思考如何应对违法犯罪。 情境任务:观看视频,思考并回答问题。

教师总结:同学们,当合法权益被侵害时,沉默与冷漠从不是解药,唯有以法律为盾、以智慧为刃,方能在守护正义的路上行稳致远。昆山反杀案的原型剖析,更让大家明白:正当防卫不是莽夫之勇,而是法律赋予公民的“正义之矛”,它既鼓励我们在危机时刻挺身而出,也警示我们以理性尺度把握行为边界。愿同学们始终铭记:个体的觉醒是改变的起点,集体的担当是正义的基石,当每个人都能在法理框架下勇敢说“不”,邪恶势力终将在光明中无处遁形。

设计意图:本节课首先以真实案例激活情感共鸣,打破“受害者沉默”的思维定式,让抽象的“维权意识”落地为可感知的生命体验,解决“为何要斗争”的认知原点问题;其次,通过课堂小测验创设沉浸式情境,促使学生在模拟抉择中强化“不做旁观者”的责任意识,完成从“价值认同”到“行为自觉”的过渡;最后,引入昆山案解析正当防卫的法律边界,将道德勇气与法治理性深度融合,破解“如何斗争”的实践难题,避免走向“蛮干”或“退缩”的极端。

总结升华

展示材料: 情境任务:阅读感悟。

教师总结:余华英案像一面明镜,照出了人性的丑恶,也彰显了法律的威严。法院判处死刑的那一刻,我们看到的不仅是对罪恶的惩罚,更是对生命尊严的捍卫。犯罪者终将被审判,但更重要的,是每个普通人如何守护正义—— 当你看到不公时,多一份正义; 当你面对诱惑时,多一份警醒; 当你行使权利时,多一份责任。 因为,法治社会的根基,不在冰冷的条文,而在你我对规则的敬畏与坚守!

设计意图:整节课以真实案例为锚点,以法律条文为支撑,既筑牢学生的规则意识,又培育其社会责任感,最终实现从“知识传递”到“人格塑造”的教育升华,为青少年应对复杂现实情境奠定认知与行动的双重基石。

随堂练习

1.被告人温某为发泄个人情绪,故意驾车冲撞行人和道路设施,造成多人伤亡及财产损失等严重后果。法院一审判处其死刑,剥夺政治权利终身。对此理解正确的是( D ) ①严重社会危害性是犯罪的必然后果 ②死刑为主刑,剥夺政治权利终身为附加刑 ③任何人的犯罪行为都应当受到法律的制裁 ④犯罪害人害己害社会,我们应自觉远离犯罪 A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④ 2.为了有力打击编造、故意传播虚假恐怖信息的违法犯罪活动,最高人民法院公布了《关于审理编造、故意传播虚假恐怖信息刑事案件适用法律若干问题的解释》,明确界定编造、故意传播虚假恐怖信息的认定标准,界定此类犯罪的最本质特征,试看其行为( C ) A.是否违反国家的法律 B.是否造成重大人身伤害 C.是否具有严重社会危害性 D.是否严重扰乱社会秩序 3.“自尊自爱做防护,法律武器保平安;遇到侵害莫惊慌,灵活机智巧周旋……”,这首歌启示未成年学生( A ) ①要学会运用法律武器,选择最佳方法维护自己的合法权益 ②要增强自我保护意识,提高自我保护能力 ③遇到险情要沉着、机智,以保护生命为第一原则 ④只要做到自尊自爱,就可以确保平安 A.①②③ B.①③④ C.①②④ D.②③④ 4.材料分析题 近日,某市人民法院审理了一起特殊的寻衅滋事案件。被害人李某今年刚满14岁,因隔壁村委会有无线网络,在村委会对面的台阶上连着Wi-Fi玩手机。次日凌晨,被告人龙某酒后看见坐在路边上网的李某,觉得不顺眼,遂对李某随意进行殴打、罚跪,并将汽油泼在李某身上吓唬他,导致被害人李某头部、胸部、腿部多处受伤。 经司法鉴定中心鉴定,李某的损伤评定为轻伤二级。案发后,被告人龙某经公安民警电话通知到派出所接受调查,并如实供述了犯罪事实。人民法院根据《中华人民共和国刑法》以寻衅滋事罪,判处被告人有期徒刑一年。 龙某行为是否构成犯罪?结合材料说明判定理由。 参考答案: 龙某的行为属于犯罪。理由:他的行为符合犯罪的三个基本特征。①随意殴打他人,致他人轻伤二级,情节严重,具有严重社会危害性;②触犯了《刑法》,具有刑事违法性;③以寻衅滋事罪,被判罚有期徒刑一年,具有应受刑罚处罚性;所以他的行为是犯罪行为。

板书设计

布置作业(二选一)

作业一: 用诗歌的方式表达对余华英案的感受,如《被拐卖的童年》《法律的天平》等,优秀作品在班级墙报展示。 作业二: 如果班级要举办“守护少年的你”法治宣传活动,请你设计一份倡议书,结合余华英案的思考,向全校同学发出三点具体倡议,要求语言简洁有力,格式规范。

2 / 4

一、教学背景分析

(一)课标依据

依据《义务教育道德与法治课程标准(2022年版)》,本框要培养核心素养总目标中的“知道与学生生活密切相关的法律,能够初步认识到法律对个人生活、社会秩序和国家发展的规范和保障作用”“遵守规则和法律规范”“养成自觉守法、遇事找法、解决问题靠法的思维习惯和行为方式,初步具备依法参与社会生活的能力”;学段目标中的“理解犯罪的特征及后果”;学段内容中的“认识犯罪的基本概念,了解刑罚的主要类型;认识未成年人违法犯罪行为的危害,培育和提高自我保护的意识和能力,自觉抵制校园欺凌和违法犯罪行为”。

(二)教材分析

本框是第四单元《生活在法治社会》的第十一课《远离违法犯罪》的第二框题《犯罪与刑罚》。本框题作为中间框体,上承“法不可违”的违法认知,下启“严于律己”的行为实践,是衔接“知法”与“护法”的关键纽带。教材针对初中生认知特点,通过案例与法条结合,明确犯罪的严重社会危害性、刑事违法性、应受刑罚处罚性三大特征,帮助学生区分一般违法与犯罪,避免“无知触法”。同时,直观呈现主刑与附加刑的法律后果,强化“犯罪必受惩处”的敬畏心。更通过情景讨论,引导学生在保护自身安全的前提下,敢于并善于同违法犯罪行为斗争,培养“见义智为”的法治能力。本框以“认危害—明后果—懂应对”的逻辑,筑牢学生对严重违法行为的认知防线,既夯实法律知识,又提升实践素养,在整课中起到“知行衔接、素养奠基”的核心作用。

(三)学情分析

初中生处于世界观、价值观形成关键期,对法律概念有初步认知但缺乏系统理解,尤其易混淆“一般违法”与“犯罪”的界限。从知识基础看,学生通过“法不可违”已了解违法行为的分类,但对“严重违法行为”的法律界定(如犯罪的三大特征)及刑罚体系尚属陌生,存在“不知者无畏”的潜在风险。从认知特点看,他们偏好具象化案例,却难以理解抽象法律条文,需借助生活实例(如校园欺凌升级为犯罪、常见刑罚后果)搭建认知桥梁。从能力需求看,学生具备一定辨析能力,但面对违法犯罪时易陷入“不敢管”或“盲目冲动”的极端,亟需通过情景模拟、角色扮演等方式,培养“依法判断危害—理性应对犯罪—自觉远离风险”的思维与行为习惯,真正实现从“知法”到“用法”的能力转化。

二、教学目标

1.理解犯罪与刑罚概念,包括犯罪的特征、刑罚的种类,依据刑法分析案例中行为性质与法律责任。

2.增强学生法律意识与法治观念,使其自觉守法,培养敢于且善于同犯罪行为作斗争的勇气与智慧,树立正确价值观与社会责任感。

三、教学重难点

教学重点:犯罪的含义、特征以及刑罚种类。

教学难点:犯罪的严重社会危害性的程度标准,正确的斗争观念。

四、教学过程设计

新课导入

展示材料: 余华英案写入最高法工作报告 2024年1月,贵州省高级人民法院裁定,对发现有漏罪未处理的余华英拐卖儿童案发回重审。虽然死刑的裁定最终没有改变,但案件重审对新增的被拐儿童和家庭来说意味着救济和抚慰。余华英拐卖17名儿童被判处死刑。 经最高人民法院核准,2025年2月28日,余华英被执行死刑。 设问: 余华英拐卖儿童的行为触犯了什么法律?属于什么性质的行为? 预设学生回答:…… 小结: 余华英的行为触犯了刑法,属于刑事违法行为,也就是犯罪。 情境任务: 分析材料并回答问题。 任务说明: 通过社会热点直观呈现犯罪危害与犯罪后果,衔接课堂,激发学生探究兴趣。

教师总结:同学们,余华英为一己私利拐卖11名儿童,严重侵害他人家庭幸福、破坏社会秩序,最终因触犯刑法构成犯罪被判处死刑。死刑作为最严厉的主刑,清晰传递“犯罪必付出沉重代价”的信号。余华英案不仅是一个个案,更警示我们:法律红线不可触碰,严重违法必将受到最严厉的制裁。接下来,让我们走进“犯罪与刑罚”,从法律视角剖析这类严重违法行为的本质与后果,学会用法律筑牢安全防线。

设计意图:以社会关注度高的余华英拐卖儿童案为切入点,通过具体案例的危害后果、法律裁判与刑罚适用,将抽象的“犯罪后果”“刑罚种类”转化为可感知的现实情境,帮助初中生从真实事件中直观理解犯罪的严重社会危害性及法律后果的必然性。借由案例的情感冲击力与法律震慑力,迅速聚焦课题核心,激活探究欲望,同时渗透“违法必究”的法治教育,为后续剖析犯罪构成与刑罚体系奠定认知与情感基础。

探究新知

【情境材料1】 展示材料: 设问: 根据刑法,分析情境中人物行为的性质和应当承担的法律责任。 预设学生回答:…… 补充材料: 结合以上具体法条,分析刑法在我们的生活中发挥着怎样的重要作用? 预设学生回答: 生1:保护公民的合法财产不受侵犯。 生2:维护公民的生命健康和集体利益。 生3:维护国家利益,惩恶扬善。 …… 教师总结: 正如各位同学所说,刑法作为规定什么行为是犯罪、应当承担何种刑事责任和对犯罪人处以何种刑罚的法律,是保护国家和人民利益、惩治犯罪的有力武器。 设问: 回到余华英案件中,请大家查阅资料,分析为何余华英会被判处死刑? 预设学生回答: 生1:余华英的行为特别恶劣,造成了十几个家庭亲子分离之痛。 生2:余华英很狡猾,即使是铁一样事实摆在眼前,她也不老实交待罪行。 生3:余华英的行为触犯了刑法。 …… 补充材料: 关于被告人余华英的辩解及其辩护人所提的辩护意见,贵阳中院作出5条评析 教师总结: 没错,犯罪是具有严重社会危害性的行为。严重社会危害性是犯罪的最本质特征。任何违法行为都有社会危害性,当危害性达到相当严重的程度,就构成犯罪。余华英一共拐卖了十七名儿童,罪责极其严重。 展示材料: 行为一:殴打他人或者故意伤害他人身体的,违反了治安管理处罚法,属于行政违法行为。 行为二:故意伤害他人身体,致人轻伤、重伤或者死亡的,触犯了刑法,属于犯罪行为。 设问: 为何两个行为类似,但性质不同? 预设学生回答: 生1:他们的社会危害程度不同。 生2:他们违反的法律也不一样。 …… 补充材料: 教师总结: 犯罪是具有刑事违法性的行为。刑事违法是犯罪在法律上的表现,即犯罪是触犯了刑法的行为。刑事违法性是区分犯罪与其他违法行为的法律分界线。 展示材料: 2024年10月25日,贵州省贵阳市中级人民法院对贵州省高级人民法院发回重审的被告人余华英犯拐卖儿童罪一案一审公开宣判:被告人余华英犯拐卖儿童罪,判处死刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。 经最高人民法院核准,2025年2月28日,贵州省贵阳市中级人民法院依照法定程序对余华英执行死刑,检察机关依法派员临场监督。 设问: (1)以上材料说明犯罪的法律后果是什么 (2)以上判决中哪些属于主刑,哪些属于附加刑? 预设学生回答:…… 教师总结: 犯罪是应当受到刑罚处罚的行为,根据我国刑法的规定,刑罚分为主刑和附加刑两大类。 误区辨析: “罚金”与“罚款”相同吗? “拘役”与“拘留”相同吗? “刑罚”与“刑法”相同吗? 补充材料: 情境任务: 结合材料,分析情境案例,思考问题并回答。 任务说明: 创设生活化情境,引导学生运用刑法知识判断行为性质、对应法条,在实践中理解刑法界定犯罪、规范行为的作用。 情境任务: 分析余华英案死刑原因,对比两则材料,归纳犯罪的特征。 任务说明: 通过余华英案死刑判决及行为对比,引导学生归纳犯罪三大特征,区分违法程度与法律后果。 情境任务: 辨析误区,厘清概念。 任务说明: 结合前课所学,帮助学生厘清几组容易混淆的概念,加深对刑罚的理解和判断。

教师总结:同学们,犯罪的“严重社会危害性”“触犯刑法”“应受刑罚处罚”区分了一般违法与犯罪的法律标尺。余华英案不仅让我们看到犯罪对家庭、社会的毁灭性破坏,更警示我们:法律通过明确犯罪特征与刑罚后果,既为行为划定红线,也为公正裁判提供依据。记住,任何严重危害社会、触犯刑法的行为,必将受到法律的严厉制裁,这正是刑法对社会秩序的终极守护。

设计意图:以余华英案为核心案例串联教学,通过剖析其死刑判决及对比不同违法情形,引导学生逐层理解犯罪三个特征,构建“行为—法律—后果”的逻辑认知。

【情境材料2】 展示材料: 杨妞花:找回“被偷走的人生” 1995年,年仅5岁的杨妞花被人贩子余华英以买织毛衣的签子为诱饵拐走。她满心欢喜地跟着余华英出门,以为很快就能拿着签子回家给姐姐,却不知这一去便是漫长的26年苦难的开始。杨妞花父亲在日夜悲痛下,喝下老鼠药自尽,母亲在父亲死后的4个月也离开人世,12岁的姐姐从此成为了一个孤儿。这个幸福的小家庭瞬间支离破碎。 这一切,都是因为余华英。 2022年6月,杨妞花搜集到证据后,来到被拐地贵阳市南明区报案。民警找到了余华英当年在云南服刑的资料,她的照片混在其他十几张照片中,被杨妞花一眼认了出来:“化成灰我都认识她。” 杨妞花还凭记忆找到了当年给余华英提供落脚点的中间人王某付。那时,王某付已经年近90岁,起初他拒绝作证。杨妞花就去一声声求他:“你已经90岁了,你比我爸爸妈妈多活了60年……” 立案24天后,余华英落网。 设问: 你如何理解杨妞花的话,这对我们参与社会生活带来怎样的启发? 预设学生回答: 生1:我们要敢于同恶势力作斗争。 生2:我们要勇敢的维护自身合法权益。 生3:正义会迟到,但是永远不会缺席。 …… 教师总结过渡: 没错,同学们,法不能向不法让步,面对不正义的事情,我们不能做沉默的受害者、同样也不能做冷漠的旁观者,现在就让老师来考考大家,检测一下同学们是否是智勇双全的法治小卫士。 展示材料: 一天夜晚,于某骑车走在回家的路上,这时一宝马车男开车试图强行抢入非机动车道,险些和于某的自行车发生剐蹭,双方遂发生争执。这时宝马车主从车上取出一把凶器走向于某…… 设问: 假如你是于某或者是旁观者,你会如何应对?请任选其一角色谈谈你的做法和理由。 预设学生回答: 生1:我选择于某视角。做法:保持冷静,后退到安全距离说:“我不会和你争,你冷静点”,然后立刻离开现场。理由:面对暴力时,人身安全最重要。退让可以避免冲突升级,事后报警更安全有效。 生2:我选择旁观者视角。做法:大声喊:“有人闹事!大家都别靠近!”并拨打110报警。理由:吵闹可能吓跑对方,报警能快速求助,避免自己直接卷入危险。 …… 展示补充材料: 教师总结: 不做沉默的受害者,不做冷漠的旁观者,生活中,我们要敢于并善于同违法犯罪行为作斗争。其实刚刚这个案例原型就是全国著名的“昆山反杀案”,让我们一起来看案例原型。 展示资料:播放视频《昆山反杀案》 设问: 有人说:“死者为大,定罪应当按照谁死伤谁定罪的原则进行”,你是否同意该观点?请说明理由。 预设学生回答:…… 补充材料: 教师总结: 同学们,昆山反杀案是理解正当防卫制度的经典范本。于海明在被刘海龙持刀攻击时夺刀反击致其死亡,这一行为最终被认定为正当防卫,不负刑事责任。这一判决背后,体现了《刑法》第20条对公民防卫权的保护逻辑:当不法侵害正在进行且严重危及人身安全时,防卫行为的强度和后果不受“对等性”限制。昆山案打破了“唯结果论”的裁判惯性,确立了“法不能向不法让步”的价值导向。它告诉我们:法律鼓励公民在合法权益受侵害时勇敢反击,但防卫行为必须与不法侵害的紧迫性、严重性相匹配。那么什么情况下适用正当防卫? 补充材料: 情境任务: 分析材料回答问题。 情境任务: 带入情境中的不同角色,从不同角度思考如何应对违法犯罪。 情境任务:观看视频,思考并回答问题。

教师总结:同学们,当合法权益被侵害时,沉默与冷漠从不是解药,唯有以法律为盾、以智慧为刃,方能在守护正义的路上行稳致远。昆山反杀案的原型剖析,更让大家明白:正当防卫不是莽夫之勇,而是法律赋予公民的“正义之矛”,它既鼓励我们在危机时刻挺身而出,也警示我们以理性尺度把握行为边界。愿同学们始终铭记:个体的觉醒是改变的起点,集体的担当是正义的基石,当每个人都能在法理框架下勇敢说“不”,邪恶势力终将在光明中无处遁形。

设计意图:本节课首先以真实案例激活情感共鸣,打破“受害者沉默”的思维定式,让抽象的“维权意识”落地为可感知的生命体验,解决“为何要斗争”的认知原点问题;其次,通过课堂小测验创设沉浸式情境,促使学生在模拟抉择中强化“不做旁观者”的责任意识,完成从“价值认同”到“行为自觉”的过渡;最后,引入昆山案解析正当防卫的法律边界,将道德勇气与法治理性深度融合,破解“如何斗争”的实践难题,避免走向“蛮干”或“退缩”的极端。

总结升华

展示材料: 情境任务:阅读感悟。

教师总结:余华英案像一面明镜,照出了人性的丑恶,也彰显了法律的威严。法院判处死刑的那一刻,我们看到的不仅是对罪恶的惩罚,更是对生命尊严的捍卫。犯罪者终将被审判,但更重要的,是每个普通人如何守护正义—— 当你看到不公时,多一份正义; 当你面对诱惑时,多一份警醒; 当你行使权利时,多一份责任。 因为,法治社会的根基,不在冰冷的条文,而在你我对规则的敬畏与坚守!

设计意图:整节课以真实案例为锚点,以法律条文为支撑,既筑牢学生的规则意识,又培育其社会责任感,最终实现从“知识传递”到“人格塑造”的教育升华,为青少年应对复杂现实情境奠定认知与行动的双重基石。

随堂练习

1.被告人温某为发泄个人情绪,故意驾车冲撞行人和道路设施,造成多人伤亡及财产损失等严重后果。法院一审判处其死刑,剥夺政治权利终身。对此理解正确的是( D ) ①严重社会危害性是犯罪的必然后果 ②死刑为主刑,剥夺政治权利终身为附加刑 ③任何人的犯罪行为都应当受到法律的制裁 ④犯罪害人害己害社会,我们应自觉远离犯罪 A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④ 2.为了有力打击编造、故意传播虚假恐怖信息的违法犯罪活动,最高人民法院公布了《关于审理编造、故意传播虚假恐怖信息刑事案件适用法律若干问题的解释》,明确界定编造、故意传播虚假恐怖信息的认定标准,界定此类犯罪的最本质特征,试看其行为( C ) A.是否违反国家的法律 B.是否造成重大人身伤害 C.是否具有严重社会危害性 D.是否严重扰乱社会秩序 3.“自尊自爱做防护,法律武器保平安;遇到侵害莫惊慌,灵活机智巧周旋……”,这首歌启示未成年学生( A ) ①要学会运用法律武器,选择最佳方法维护自己的合法权益 ②要增强自我保护意识,提高自我保护能力 ③遇到险情要沉着、机智,以保护生命为第一原则 ④只要做到自尊自爱,就可以确保平安 A.①②③ B.①③④ C.①②④ D.②③④ 4.材料分析题 近日,某市人民法院审理了一起特殊的寻衅滋事案件。被害人李某今年刚满14岁,因隔壁村委会有无线网络,在村委会对面的台阶上连着Wi-Fi玩手机。次日凌晨,被告人龙某酒后看见坐在路边上网的李某,觉得不顺眼,遂对李某随意进行殴打、罚跪,并将汽油泼在李某身上吓唬他,导致被害人李某头部、胸部、腿部多处受伤。 经司法鉴定中心鉴定,李某的损伤评定为轻伤二级。案发后,被告人龙某经公安民警电话通知到派出所接受调查,并如实供述了犯罪事实。人民法院根据《中华人民共和国刑法》以寻衅滋事罪,判处被告人有期徒刑一年。 龙某行为是否构成犯罪?结合材料说明判定理由。 参考答案: 龙某的行为属于犯罪。理由:他的行为符合犯罪的三个基本特征。①随意殴打他人,致他人轻伤二级,情节严重,具有严重社会危害性;②触犯了《刑法》,具有刑事违法性;③以寻衅滋事罪,被判罚有期徒刑一年,具有应受刑罚处罚性;所以他的行为是犯罪行为。

板书设计

布置作业(二选一)

作业一: 用诗歌的方式表达对余华英案的感受,如《被拐卖的童年》《法律的天平》等,优秀作品在班级墙报展示。 作业二: 如果班级要举办“守护少年的你”法治宣传活动,请你设计一份倡议书,结合余华英案的思考,向全校同学发出三点具体倡议,要求语言简洁有力,格式规范。

2 / 4

同课章节目录