河北省2025届高三下学期6月月考(艺考生)历史试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 河北省2025届高三下学期6月月考(艺考生)历史试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 160.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-06-23 16:29:38 | ||

图片预览

文档简介

河北省2024-2025学年高三下学期6月月考历史(艺考生)试题

一、单选题

1.据考古发现,河南省宜阳县张坞乡苏羊村发现的苏羊遗址,存续时间从仰韶文化中期至龙山文化晚期。该遗址出土了20余件可复原的长江流域屈家岭文化因素的陶器,如横装宽扁足盆形鼎、罐形鼎、双腹豆、圈足杯、花边捉手器盖、彩陶纺轮等。据此可知,苏羊遗址( )

A.是多元文化交流重要实证 B.见证了中华文明的一脉相承

C.再现了原始手工业的繁荣 D.说明河南进入母系氏族社会

2.下表内容是《吕氏春秋》中有关农业生产的记载及其大意,据此可知,当时( )

其深殖之度,阴土必得。大草不生,又无螟蜮 种植深浅的标准,用润泽的土为宜,既能避免杂草丛生,又可防止虫害滋生

亩欲广以平,明欲小以深,下得阴,上得阳,然后咸生 田垄要宽而且平整,沟要小而且深,禾苗的根才能得到足够的水分,禾苗在土上部分才能得到充足的阳光,禾苗才能茁壮生长

A.精耕细作方式得到推广 B.重视总结农业生产经验

C.铁制农具使用范围扩大 D.个体农耕占据主导地位

3.法国著名学者雷奈·格鲁塞说:“秦代在历史上意味着什么呢 意味着周时已有的中国的力量,由它一个最有生气的成分聚合、集中起来,提高到权力的顶峰。”下列属于秦代聚合、集中权力的制度有( )

①郡县制②皇帝制度③刺史制度④三公九卿制

A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②④

4.晋孝武帝时,贾弼之在朝廷的支持下广收百氏谱记,写成了《姓氏簿状》,建立了正式的士族家谱档案;王僧孺受梁武帝之命改定百家谱,著有《十八州谱》等著作。这些举措( )

A.深受门阀制度的影响 B.完善了血缘宗法制度

C.加速了社会阶层流动 D.践行了儒家治国理念

5.中唐诗人王建(765—830年)在《夜看扬州市》中写道:“夜市千灯照碧云,高楼红袖客纷纷。如今不似平时日,犹是笙歌彻晓闻。”这反映出当时( )

A.贸易活动受政府管控 B.民间文娱场所开始出现

C.夜间集市贸易的活跃 D.政府鼓励发展海外贸易

6.元朝时,各行省重大事务必须上报中央,由中央作出决定,但地方也可对处于职责范围内的事务自行裁量,并不需要全部上报中央。由此可知,行省制( )

A.保证了区域经济平衡发展 B.兼顾中央集权与行政效率

C.避免了地方据险割据 D.阻碍了区域之间经济交流

7.熙宁四年(1071年),王安石认为:“武举而试墨义,何异学究诵书不晓理者,无补于事。”熙宁六年九月,罢武举兵书墨义,以策试武举之士。因进士试已罢词赋,所试内容与制举无异,熙宁七年朝廷遂下诏罢废制科。熙宁九年三月,神宗策进士,并试律义断案。材料所述言行( )

A.改变了积贫积弱的局面 B.有助于增强军队作战能力

C.意在引导士子关心政治 D.旨在为变法提供人才支持

8.明代以前,皇帝的秘密信件不算是政府的正式公文,不能取得政治上法理的地位,但在清代取得了该地位,皇帝命令可通过军机处秘密送出,此之谓“廷寄上谕”。这反映了清朝( )

A.专制统治发展至新的高度 B.中枢机构之间互相制约

C.中央集权得到进一步强化 D.军机处成为法定的行政部门

9.近代学者蒋廷黻指出,清朝同光时代的士大夫完全不了解时代的危险及国际关系的运用,他们只知道破坏李鸿章诸人所提倡的自强运动。这一观点意在说明( )

A.先进中国人开始开眼看世界 B.封建士大夫思想因循守旧

C.知识分子极力抵制西学东渐 D.近代中国社会转型的艰难

10.1904年,梁启超发表《新大陆游记》,文中流露出中国大不如日本,更不如美国的感慨。1918年12月,梁启超游历欧洲列国,后发表《欧游心影录》指出西方学说导致欧洲陷入崇拜权力并形成军国主义思潮,迷信科学万能从而动摇了宗教和道德的基础,此书反响强烈。上述材料表明( )

A.维新派对改革失败进行反思 B.知识分子对西方认识趋于理性

C.西方科学文化正在走向衰落 D.欧洲中心的世界格局已经瓦解

11.1929年,《大公报》刊登了一则征婚广告:某,既无父母,终鲜兄弟,年逾而立,籍隶苏州,刻供职津门,月入足以成家,惟以本身饱尝艰苦,极愿在兹废娼声里纳娼为妾。如有伴终身者,请附最近照片投函本报信箱四十一号。这主要反映出当时( )

A.婚姻观念呈现自由平等的气象 B.时代进步与局限并存的现象

C.物质基础与婚姻关系联系密切 D.妇女解放运动呈现蓬勃发展

12.在中央红军长征之初,蒋介石就有把红军逼入两广,让粤系、桂系军阀与红军血战而相互消耗的企图,可是粤系、桂系军阀为了保存自身实力,并不希望与红军血战,只图红军尽快过境,粤系军阀为此还与红军签订了秘密协定。由此可推知,红军长征( )

A.借助了国民党政权的内部矛盾 B.导致国民党政权陷入分裂局面

C.使各反蒋势力结成了统一战线 D.源自蒋介石对地方军阀的战争

13.1948年进行的两次的学生民意调查,两份调查中,一份于12月13日上海大学完成,大家的反应是:15.9%的人赞成把反共战争进行到底,72%的人赞成成立联合政府,3.7%的人赞成共产党一党专政。这表明( )

A.国统区的人士普遍认同中共 B.组建民主联合政府时机成熟

C.国民党一党专政迷梦被粉碎 D.国民党的独裁统治日益孤立

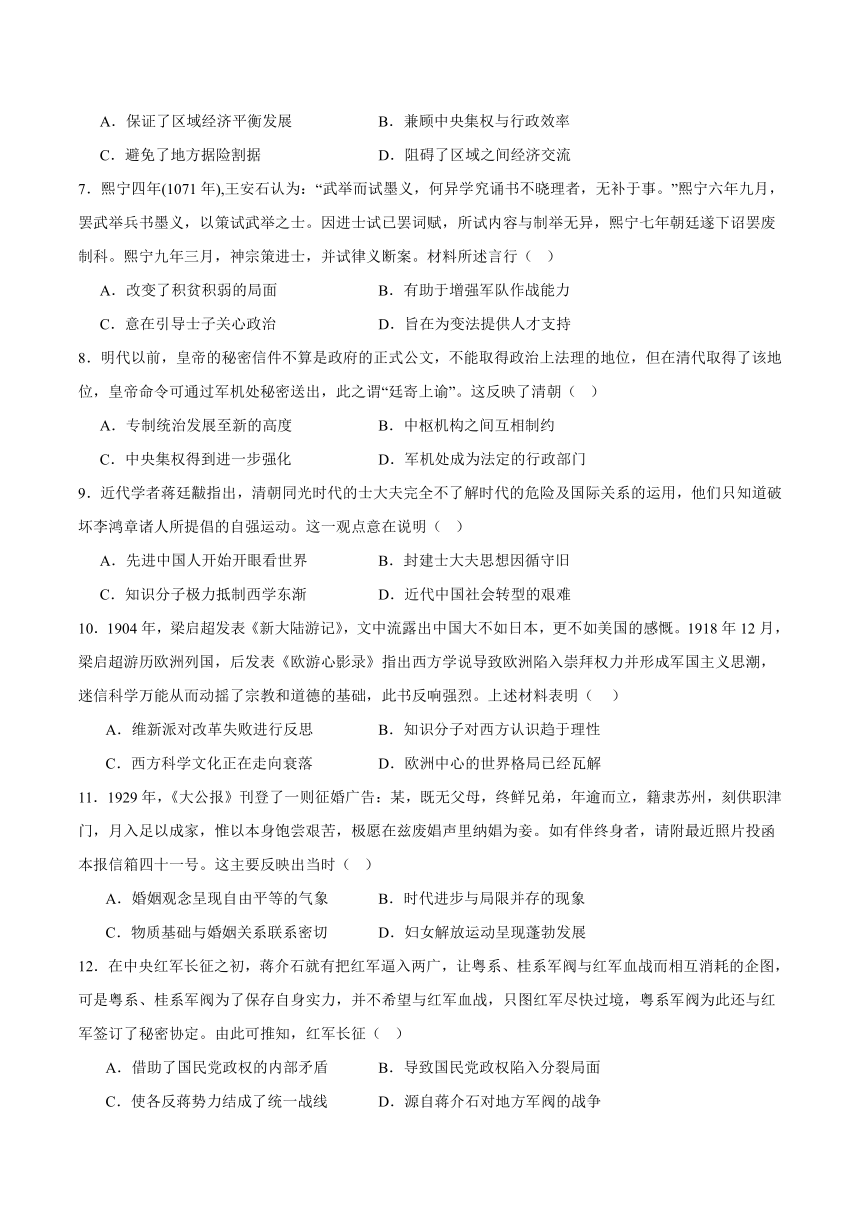

14.阅读下面这幅漫画,左下角的小船好比“小农经济”,右边的大轮船象征着“生产合作社”。该漫画意在说明( )

A.农业社会主义改造势在必行

B.社会主义制度不允许存在私营经济

C.土地改革运动有利于工业化

D.精神文明必须与物质文明相互适应

15.谷牧(时任国务院副总理)谈到1978年5月访问时说:“我同法国巴尔总理会谈时,他说,1977年法中贸易额为什么下降,这同贵我两国的友好关系不相称。……在联邦德国访问巴伐利亚州时,州长说,听说你们资金困难,我们愿意提供支持,50亿美元怎么样,用不着谈判,现在握握手就算定了!”可以看出当时的中国( )

A.与西欧开始了经济贸易 B.已经走上改革开放道路

C.国家政策正在逐渐转变 D.彻底否定了文革的错误

16.2016年3月,习近平先后多次主持召开中央会议,听取北京城市副中心和设立北京非首都功能集中承载地有关情况汇报。2017年4月,中共中央、国务院决定设立河北雄安新区,规划范围涉及河北省雄县、容城、安新三个县及周边部分区域。这反映出中共中央致力于( )

A.为区域发展开拓新空间 B.建立对外开放新格局

C.推进渤海湾经济的发展 D.提升中国的综合国力

二、材料题

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一(太祖)召(宰相)赵普问曰: “天下自唐季以来数十年间,帝王凡易(改变)十姓,兵革不息,苍生涂地,其故(原因)何也 普曰: “此无他故,方镇太重,君弱臣强而已矣。”

———《续资治通鉴》

材料二 宋太宗吸取唐朝失败教训,对节度使“收其精兵,制其钱谷”,派文官担任州郡长官。又以路作为地方最高一级政权,路分置经略安抚司、运转使司、提点刑狱司、提举常平司,这四司互不统属,都直接对皇帝负责。同时, “始置诸州通判”, “凡兵民、钱谷、户口、赋役、狱讼听断之事, 可否裁决, 与守臣通签书施行”。

——摘编自成军《中国古代地方行政层级嬗变及启示》

材料三 地方权力在宋元以后则基本丧失殆尽,因此自宋代以后,中国历史上不再出现因割据而产生的分裂局面。但这样一来,地方长官因无权力,大多抱着不求有功但求无过的态度,消极推诿,行政效率大大降低。地方政府的无权,还直接影响了地方社会经济与区域文明的发展进步。例如宋代以后朝廷尽收地方之财,地方政府无以为计,不仅无力举办公益事业,诸如兴水利、办学校、恤灾荒,甚至连官俸有时也不能自给,结果自然阻滞了地方的正常发展。而更加严重的是造成国家或地方积贫积弱,从而失去抵御外侮的能力。元明清三代中央和地方的关系与宋代一脉相承,宋一亡于女真,再亡于蒙元,明亡于满清,而清几乎亡于东西列强。

——周振鹤著《中国历史政治地理十六讲》

(1)根据材料一,指出赵普认为唐末以来政局动荡的根本原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括宋代加强中央对地方控制的主要措施。

(3)根据材料三结合所学知识,谈谈北宋采取一系列措施的影响。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料一

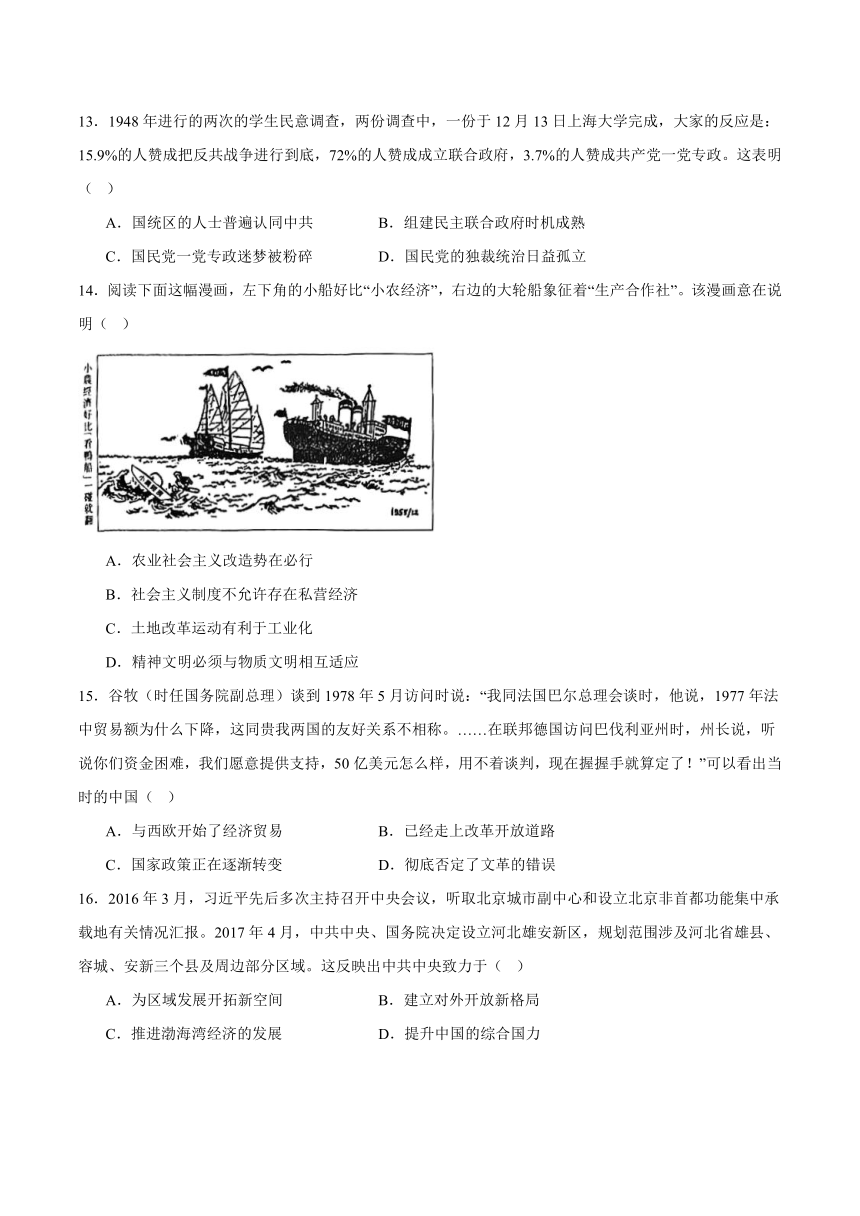

——根据吴笛《长征(1934—1936)》编绘

材料二 长征和改革开放在具体道路的探索上具有惊人的相似性。20世纪八十年代初,西方发达国家面临着资金过剩、市场不足等问题,具有十多亿人口和近千万平方公里国土的中国,无疑是他们资本、市场扩张的宝地。所以,当时的党中央及时地抓住这个机会,不失时机地派出各种代表团到西方发达国家考察,引进他们的资金、技术等。在农村改革初步成功后,很快就把城市改革提到日程当中,迅速启动沿海、沿江、沿边开放战略。东欧剧变后,邓小平在认真总结教训的基础上迅速作出反应,不失时机地提出市场经济的合法化的主张,使得我们的经济发展跃上新的台阶。

——摘编自武力《改革开放40年:历程和经验》

(1)根据材料一并结合所学知识,简述中国工农红军长征中面临的客观困难,并简析长征胜利的伟大意义。

(2)根据材料并结合所学知识,概括改革开放和长征在具体道路探索上的相似之处。

19.阅读下列材料,回答问题。

材料一 为着新社会在政治上、经济上和文化上建设力量的增长,特别是为着解开一切束缚生产力的枷锁,随着全部社会制度的根本变革,必须把妇女从婚姻制度的枷锁中也解放出来,并建立一个崭新的合乎新社会发展的婚姻制度,以促进一切意义的社会生产力的发展。

——摘自《关于中华人民共和国婚姻法起草经过和起草理由的报告》(1950年)

材料二 1950年6月,中共七届三中全会确立土地改革总路线:“依靠贫农、雇农,团结中农,中立富农,有步骤地、有分别地消灭封建剥削制度,发展农业生产。”《土地改革法》就是基于这一总路线制定的。按规定,土地改革只“没收地主的土地、耕畜、农具、多余的粮食及其在农村中多余的房屋”这五大财产,而对“地主的其他财产不予没收”。“对地主亦分给同样的一份,使地主也能依靠自己的劳动维持生活,并在劳动中改造自己”。

从1949年到1952年,全国耕地面积,由0.98亿公顷,增加到1.08亿公顷;人均粮食占有量,由208.95公斤,提高到288.12公斤。农业生产要素产出率实现快速提升,全国粮食平均每公顷产量,由1949年的1029.3公斤提高到1955年的1416.7公斤,提高了37.6%,年均递增5.5%,这是在传统农业技术下实现的(也有恢复性增长因素)。

——摘编自郑有贵《新中国土地改革开辟现代化通途》

(1)根据材料一、揭示建国初期建立新的婚姻制度的目的,并结合所学知识概括指出其背景。

(2)根据材料二、概括建国初期土地改革的特点。

20.【社会变革】阅读材料,完成下列要求。

材料 罗荣渠先生的《现代化新论》中阐述道:在人类历史上,凡属社会形态的转变,都不是一般的社会变动,而是巨大的社会变革即社会革命过程。这样的历史运动不同于改朝换代,不是任何单因素可以支配的,它总是由众多的内因和外因的交互作用与奇特的凑合。外部条件的必要性在于光靠社会内部的对抗运动很难突破现有的社会形态,这时候需要有一种外部力量进行一定程度的破坏。

根据材料并结合所学,围绕“社会变革的条件”自行拟定一个具体的论题,并就所拟论题进行阐述。(要求:论题明确,史论结合,史实准确,论证充分,表述清晰)

参考答案

1.A

2.B

3.D

4.A

5.C

6.B

7.D

8.A

9.D

10.B

11.B

12.A

13.D

14.A

15.C

16.A

17.(1)方镇太重;君弱臣强;地方割据势力强大;中央集权削弱。

(2)解除武将兵权;设诸路转运司通管地方财政,收回地方上的兵权、财权;派遣文官担任地方长官;设置路一级监察机构;设置通判监督地方;加强禁军,强干弱枝。

(3)有效防止了内部动乱,防止地方割据;维护了国家统―和稳定;降低了行政效率;不利于地方治理及发展;导致国家或地方贫弱,失去抵御外侮的能力;为后世历朝历代沿用,影响深远。

18.(1)客观困难:险恶的自然环境;国民党反动派的围追堵截;装备设施落后。(任答两点即可)

伟大意义:实现革命重心地区的转移;粉碎了国民党反动派的扼杀企图;宣传了中国共产党的政治主张;在沿途传播了革命的种子;鼓舞了广大人民群众;铸就了伟大的长征精神;打开了中国革命的新局面。

(2)相似之处:坚持中国共产党的领导;突破教条束缚,坚持实事求是;抓住机遇,适时作出调整;依靠人民群众,凝聚实践智慧;目标坚定,在曲折中坚持方向。(任答三点即可)

19.(1)目的:实现妇女解放;解放社会生产力;推动社会进步。(言之有理,即可赋分)背景:新中国成立初期,百废待兴;政权需要巩固;经济急需恢复;落后的婚姻制度阻碍社会发展进步。(言之有理,即可赋分)

(2)特点:有计划;有步骤;有分别;平等分配;以法律做保障;具有人文色彩。

20.示例一:

论题:春秋战国时期的社会大变革是多种社会条件(因素)共同作用的结果。

论述:春秋战国时期,随着铁犁牛耕技术的推广和社会生产力的进步,井田制遭到破坏,封建土地私有制开始确立,新兴的地主阶级力量日益强大。诸侯国的争霸兼并战争,加速了分封制的崩溃。各诸侯国的变法改革运动,进一步瓦解了奴隶制度,促进了封建制度的建立。在思想文化领域,随着私人办学的兴起,学在官府的局面被打破,“士”这一社会阶层开始崛起,他们针对社会变革提出了自己的不同主张,推动了“百家争鸣”局面的出现;法家思想得到统治阶级的认可,奠定了社会转型的思想基础:日益强大的秦国,最终完成了国家的统一,建立了统一的封建国家,完成了社会变革。由此可见,春秋战国时期的大变革是政治、经济、思想文化等多种因素交互作用的结果。

示例二:

论题:外部条件是推动社会变革的重要条件。

论述:(可以以西方列强的侵略对中国社会的近代化变革产生的影响、-战为俄国十月革命的胜利提供有利时机、美国的侵略对日本明治维新的影响等为例进行论述)

说明:学生可以从宏观上以社会变革的条件为论题进行论述,也可以以—个具体的社会变革事例作为论题进行论述,只要论述合理充分即可,符合题意其他论题也可。

一、单选题

1.据考古发现,河南省宜阳县张坞乡苏羊村发现的苏羊遗址,存续时间从仰韶文化中期至龙山文化晚期。该遗址出土了20余件可复原的长江流域屈家岭文化因素的陶器,如横装宽扁足盆形鼎、罐形鼎、双腹豆、圈足杯、花边捉手器盖、彩陶纺轮等。据此可知,苏羊遗址( )

A.是多元文化交流重要实证 B.见证了中华文明的一脉相承

C.再现了原始手工业的繁荣 D.说明河南进入母系氏族社会

2.下表内容是《吕氏春秋》中有关农业生产的记载及其大意,据此可知,当时( )

其深殖之度,阴土必得。大草不生,又无螟蜮 种植深浅的标准,用润泽的土为宜,既能避免杂草丛生,又可防止虫害滋生

亩欲广以平,明欲小以深,下得阴,上得阳,然后咸生 田垄要宽而且平整,沟要小而且深,禾苗的根才能得到足够的水分,禾苗在土上部分才能得到充足的阳光,禾苗才能茁壮生长

A.精耕细作方式得到推广 B.重视总结农业生产经验

C.铁制农具使用范围扩大 D.个体农耕占据主导地位

3.法国著名学者雷奈·格鲁塞说:“秦代在历史上意味着什么呢 意味着周时已有的中国的力量,由它一个最有生气的成分聚合、集中起来,提高到权力的顶峰。”下列属于秦代聚合、集中权力的制度有( )

①郡县制②皇帝制度③刺史制度④三公九卿制

A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②④

4.晋孝武帝时,贾弼之在朝廷的支持下广收百氏谱记,写成了《姓氏簿状》,建立了正式的士族家谱档案;王僧孺受梁武帝之命改定百家谱,著有《十八州谱》等著作。这些举措( )

A.深受门阀制度的影响 B.完善了血缘宗法制度

C.加速了社会阶层流动 D.践行了儒家治国理念

5.中唐诗人王建(765—830年)在《夜看扬州市》中写道:“夜市千灯照碧云,高楼红袖客纷纷。如今不似平时日,犹是笙歌彻晓闻。”这反映出当时( )

A.贸易活动受政府管控 B.民间文娱场所开始出现

C.夜间集市贸易的活跃 D.政府鼓励发展海外贸易

6.元朝时,各行省重大事务必须上报中央,由中央作出决定,但地方也可对处于职责范围内的事务自行裁量,并不需要全部上报中央。由此可知,行省制( )

A.保证了区域经济平衡发展 B.兼顾中央集权与行政效率

C.避免了地方据险割据 D.阻碍了区域之间经济交流

7.熙宁四年(1071年),王安石认为:“武举而试墨义,何异学究诵书不晓理者,无补于事。”熙宁六年九月,罢武举兵书墨义,以策试武举之士。因进士试已罢词赋,所试内容与制举无异,熙宁七年朝廷遂下诏罢废制科。熙宁九年三月,神宗策进士,并试律义断案。材料所述言行( )

A.改变了积贫积弱的局面 B.有助于增强军队作战能力

C.意在引导士子关心政治 D.旨在为变法提供人才支持

8.明代以前,皇帝的秘密信件不算是政府的正式公文,不能取得政治上法理的地位,但在清代取得了该地位,皇帝命令可通过军机处秘密送出,此之谓“廷寄上谕”。这反映了清朝( )

A.专制统治发展至新的高度 B.中枢机构之间互相制约

C.中央集权得到进一步强化 D.军机处成为法定的行政部门

9.近代学者蒋廷黻指出,清朝同光时代的士大夫完全不了解时代的危险及国际关系的运用,他们只知道破坏李鸿章诸人所提倡的自强运动。这一观点意在说明( )

A.先进中国人开始开眼看世界 B.封建士大夫思想因循守旧

C.知识分子极力抵制西学东渐 D.近代中国社会转型的艰难

10.1904年,梁启超发表《新大陆游记》,文中流露出中国大不如日本,更不如美国的感慨。1918年12月,梁启超游历欧洲列国,后发表《欧游心影录》指出西方学说导致欧洲陷入崇拜权力并形成军国主义思潮,迷信科学万能从而动摇了宗教和道德的基础,此书反响强烈。上述材料表明( )

A.维新派对改革失败进行反思 B.知识分子对西方认识趋于理性

C.西方科学文化正在走向衰落 D.欧洲中心的世界格局已经瓦解

11.1929年,《大公报》刊登了一则征婚广告:某,既无父母,终鲜兄弟,年逾而立,籍隶苏州,刻供职津门,月入足以成家,惟以本身饱尝艰苦,极愿在兹废娼声里纳娼为妾。如有伴终身者,请附最近照片投函本报信箱四十一号。这主要反映出当时( )

A.婚姻观念呈现自由平等的气象 B.时代进步与局限并存的现象

C.物质基础与婚姻关系联系密切 D.妇女解放运动呈现蓬勃发展

12.在中央红军长征之初,蒋介石就有把红军逼入两广,让粤系、桂系军阀与红军血战而相互消耗的企图,可是粤系、桂系军阀为了保存自身实力,并不希望与红军血战,只图红军尽快过境,粤系军阀为此还与红军签订了秘密协定。由此可推知,红军长征( )

A.借助了国民党政权的内部矛盾 B.导致国民党政权陷入分裂局面

C.使各反蒋势力结成了统一战线 D.源自蒋介石对地方军阀的战争

13.1948年进行的两次的学生民意调查,两份调查中,一份于12月13日上海大学完成,大家的反应是:15.9%的人赞成把反共战争进行到底,72%的人赞成成立联合政府,3.7%的人赞成共产党一党专政。这表明( )

A.国统区的人士普遍认同中共 B.组建民主联合政府时机成熟

C.国民党一党专政迷梦被粉碎 D.国民党的独裁统治日益孤立

14.阅读下面这幅漫画,左下角的小船好比“小农经济”,右边的大轮船象征着“生产合作社”。该漫画意在说明( )

A.农业社会主义改造势在必行

B.社会主义制度不允许存在私营经济

C.土地改革运动有利于工业化

D.精神文明必须与物质文明相互适应

15.谷牧(时任国务院副总理)谈到1978年5月访问时说:“我同法国巴尔总理会谈时,他说,1977年法中贸易额为什么下降,这同贵我两国的友好关系不相称。……在联邦德国访问巴伐利亚州时,州长说,听说你们资金困难,我们愿意提供支持,50亿美元怎么样,用不着谈判,现在握握手就算定了!”可以看出当时的中国( )

A.与西欧开始了经济贸易 B.已经走上改革开放道路

C.国家政策正在逐渐转变 D.彻底否定了文革的错误

16.2016年3月,习近平先后多次主持召开中央会议,听取北京城市副中心和设立北京非首都功能集中承载地有关情况汇报。2017年4月,中共中央、国务院决定设立河北雄安新区,规划范围涉及河北省雄县、容城、安新三个县及周边部分区域。这反映出中共中央致力于( )

A.为区域发展开拓新空间 B.建立对外开放新格局

C.推进渤海湾经济的发展 D.提升中国的综合国力

二、材料题

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一(太祖)召(宰相)赵普问曰: “天下自唐季以来数十年间,帝王凡易(改变)十姓,兵革不息,苍生涂地,其故(原因)何也 普曰: “此无他故,方镇太重,君弱臣强而已矣。”

———《续资治通鉴》

材料二 宋太宗吸取唐朝失败教训,对节度使“收其精兵,制其钱谷”,派文官担任州郡长官。又以路作为地方最高一级政权,路分置经略安抚司、运转使司、提点刑狱司、提举常平司,这四司互不统属,都直接对皇帝负责。同时, “始置诸州通判”, “凡兵民、钱谷、户口、赋役、狱讼听断之事, 可否裁决, 与守臣通签书施行”。

——摘编自成军《中国古代地方行政层级嬗变及启示》

材料三 地方权力在宋元以后则基本丧失殆尽,因此自宋代以后,中国历史上不再出现因割据而产生的分裂局面。但这样一来,地方长官因无权力,大多抱着不求有功但求无过的态度,消极推诿,行政效率大大降低。地方政府的无权,还直接影响了地方社会经济与区域文明的发展进步。例如宋代以后朝廷尽收地方之财,地方政府无以为计,不仅无力举办公益事业,诸如兴水利、办学校、恤灾荒,甚至连官俸有时也不能自给,结果自然阻滞了地方的正常发展。而更加严重的是造成国家或地方积贫积弱,从而失去抵御外侮的能力。元明清三代中央和地方的关系与宋代一脉相承,宋一亡于女真,再亡于蒙元,明亡于满清,而清几乎亡于东西列强。

——周振鹤著《中国历史政治地理十六讲》

(1)根据材料一,指出赵普认为唐末以来政局动荡的根本原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括宋代加强中央对地方控制的主要措施。

(3)根据材料三结合所学知识,谈谈北宋采取一系列措施的影响。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料一

——根据吴笛《长征(1934—1936)》编绘

材料二 长征和改革开放在具体道路的探索上具有惊人的相似性。20世纪八十年代初,西方发达国家面临着资金过剩、市场不足等问题,具有十多亿人口和近千万平方公里国土的中国,无疑是他们资本、市场扩张的宝地。所以,当时的党中央及时地抓住这个机会,不失时机地派出各种代表团到西方发达国家考察,引进他们的资金、技术等。在农村改革初步成功后,很快就把城市改革提到日程当中,迅速启动沿海、沿江、沿边开放战略。东欧剧变后,邓小平在认真总结教训的基础上迅速作出反应,不失时机地提出市场经济的合法化的主张,使得我们的经济发展跃上新的台阶。

——摘编自武力《改革开放40年:历程和经验》

(1)根据材料一并结合所学知识,简述中国工农红军长征中面临的客观困难,并简析长征胜利的伟大意义。

(2)根据材料并结合所学知识,概括改革开放和长征在具体道路探索上的相似之处。

19.阅读下列材料,回答问题。

材料一 为着新社会在政治上、经济上和文化上建设力量的增长,特别是为着解开一切束缚生产力的枷锁,随着全部社会制度的根本变革,必须把妇女从婚姻制度的枷锁中也解放出来,并建立一个崭新的合乎新社会发展的婚姻制度,以促进一切意义的社会生产力的发展。

——摘自《关于中华人民共和国婚姻法起草经过和起草理由的报告》(1950年)

材料二 1950年6月,中共七届三中全会确立土地改革总路线:“依靠贫农、雇农,团结中农,中立富农,有步骤地、有分别地消灭封建剥削制度,发展农业生产。”《土地改革法》就是基于这一总路线制定的。按规定,土地改革只“没收地主的土地、耕畜、农具、多余的粮食及其在农村中多余的房屋”这五大财产,而对“地主的其他财产不予没收”。“对地主亦分给同样的一份,使地主也能依靠自己的劳动维持生活,并在劳动中改造自己”。

从1949年到1952年,全国耕地面积,由0.98亿公顷,增加到1.08亿公顷;人均粮食占有量,由208.95公斤,提高到288.12公斤。农业生产要素产出率实现快速提升,全国粮食平均每公顷产量,由1949年的1029.3公斤提高到1955年的1416.7公斤,提高了37.6%,年均递增5.5%,这是在传统农业技术下实现的(也有恢复性增长因素)。

——摘编自郑有贵《新中国土地改革开辟现代化通途》

(1)根据材料一、揭示建国初期建立新的婚姻制度的目的,并结合所学知识概括指出其背景。

(2)根据材料二、概括建国初期土地改革的特点。

20.【社会变革】阅读材料,完成下列要求。

材料 罗荣渠先生的《现代化新论》中阐述道:在人类历史上,凡属社会形态的转变,都不是一般的社会变动,而是巨大的社会变革即社会革命过程。这样的历史运动不同于改朝换代,不是任何单因素可以支配的,它总是由众多的内因和外因的交互作用与奇特的凑合。外部条件的必要性在于光靠社会内部的对抗运动很难突破现有的社会形态,这时候需要有一种外部力量进行一定程度的破坏。

根据材料并结合所学,围绕“社会变革的条件”自行拟定一个具体的论题,并就所拟论题进行阐述。(要求:论题明确,史论结合,史实准确,论证充分,表述清晰)

参考答案

1.A

2.B

3.D

4.A

5.C

6.B

7.D

8.A

9.D

10.B

11.B

12.A

13.D

14.A

15.C

16.A

17.(1)方镇太重;君弱臣强;地方割据势力强大;中央集权削弱。

(2)解除武将兵权;设诸路转运司通管地方财政,收回地方上的兵权、财权;派遣文官担任地方长官;设置路一级监察机构;设置通判监督地方;加强禁军,强干弱枝。

(3)有效防止了内部动乱,防止地方割据;维护了国家统―和稳定;降低了行政效率;不利于地方治理及发展;导致国家或地方贫弱,失去抵御外侮的能力;为后世历朝历代沿用,影响深远。

18.(1)客观困难:险恶的自然环境;国民党反动派的围追堵截;装备设施落后。(任答两点即可)

伟大意义:实现革命重心地区的转移;粉碎了国民党反动派的扼杀企图;宣传了中国共产党的政治主张;在沿途传播了革命的种子;鼓舞了广大人民群众;铸就了伟大的长征精神;打开了中国革命的新局面。

(2)相似之处:坚持中国共产党的领导;突破教条束缚,坚持实事求是;抓住机遇,适时作出调整;依靠人民群众,凝聚实践智慧;目标坚定,在曲折中坚持方向。(任答三点即可)

19.(1)目的:实现妇女解放;解放社会生产力;推动社会进步。(言之有理,即可赋分)背景:新中国成立初期,百废待兴;政权需要巩固;经济急需恢复;落后的婚姻制度阻碍社会发展进步。(言之有理,即可赋分)

(2)特点:有计划;有步骤;有分别;平等分配;以法律做保障;具有人文色彩。

20.示例一:

论题:春秋战国时期的社会大变革是多种社会条件(因素)共同作用的结果。

论述:春秋战国时期,随着铁犁牛耕技术的推广和社会生产力的进步,井田制遭到破坏,封建土地私有制开始确立,新兴的地主阶级力量日益强大。诸侯国的争霸兼并战争,加速了分封制的崩溃。各诸侯国的变法改革运动,进一步瓦解了奴隶制度,促进了封建制度的建立。在思想文化领域,随着私人办学的兴起,学在官府的局面被打破,“士”这一社会阶层开始崛起,他们针对社会变革提出了自己的不同主张,推动了“百家争鸣”局面的出现;法家思想得到统治阶级的认可,奠定了社会转型的思想基础:日益强大的秦国,最终完成了国家的统一,建立了统一的封建国家,完成了社会变革。由此可见,春秋战国时期的大变革是政治、经济、思想文化等多种因素交互作用的结果。

示例二:

论题:外部条件是推动社会变革的重要条件。

论述:(可以以西方列强的侵略对中国社会的近代化变革产生的影响、-战为俄国十月革命的胜利提供有利时机、美国的侵略对日本明治维新的影响等为例进行论述)

说明:学生可以从宏观上以社会变革的条件为论题进行论述,也可以以—个具体的社会变革事例作为论题进行论述,只要论述合理充分即可,符合题意其他论题也可。

同课章节目录