初中语文苏教九下课件 15.《〈孟子〉二章》 (共20张PPT)

文档属性

| 名称 | 初中语文苏教九下课件 15.《〈孟子〉二章》 (共20张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 130.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-06-29 11:15:50 | ||

图片预览

文档简介

课件20张PPT。孟子二章<<得道多助,失道寡助>>

<<生于忧患,死于安乐>>

文学常识1.孟子

名 字

生活时代:

评价:著名的 家 家

是( )之后的( )大师,所以常“ ”并称,后人尊“ ” 。

(轲)(子舆)(战国) (思想家)(政治家)(教育家)孔子儒家孔孟亚圣 文学常识:2 孟子政治上主张有哪些? <<得道多助,失道寡助>>体现的孟子的政治主张是什么?

“仁政” (法先王,行仁政)

“民贵君轻”(民为贵,君为轻, 社稷次之)

“性善”

本文的政治主张是;反对不义战争,主张以“仁政” (法先王,行仁政) 统一天下

出处3. <<得道多助,失道寡助>>选自4.<<生于忧患,死于安乐>>选自<<孟子·公孙丑下>>

<<孟子·告子下>>

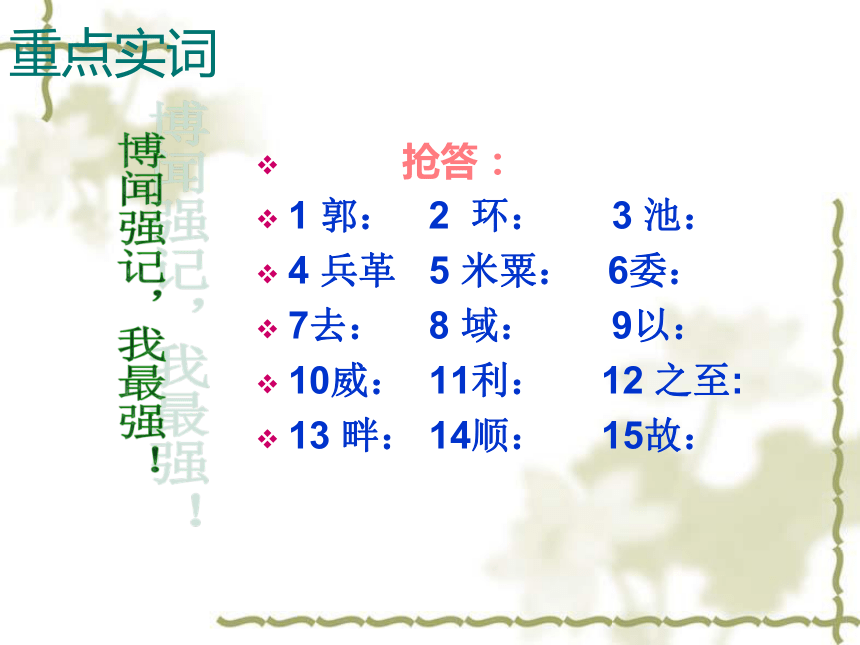

重点实词 抢答:

1 郭: 2 环: 3 池:

4 兵革 5 米粟: 6委:

7去: 8 域: 9以:

10威: 11利: 12 之至:

13 畔: 14顺: 15故:

博闻强记,我最强!重点实词:

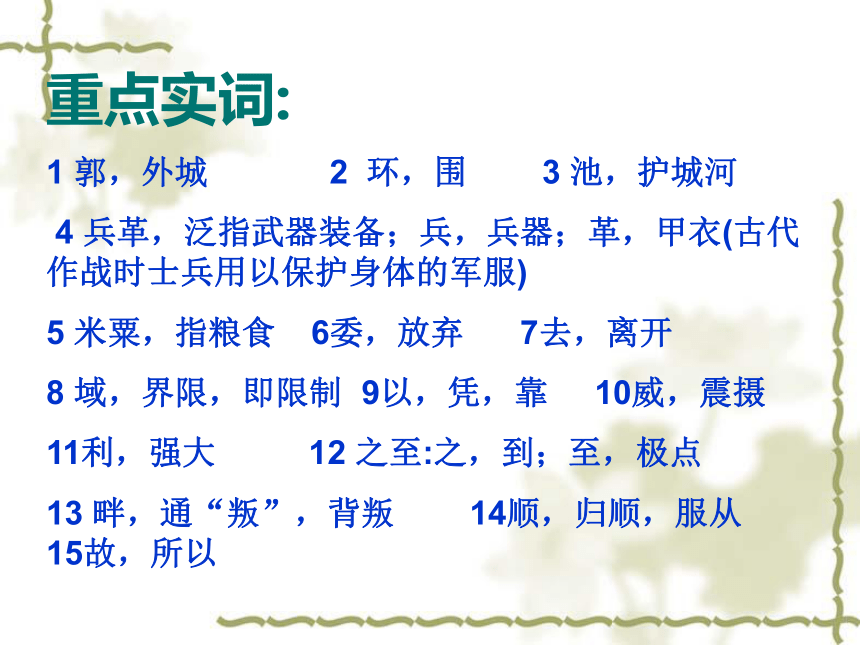

1 郭,外城 2 环,围 3 池,护城河

4 兵革,泛指武器装备;兵,兵器;革,甲衣(古代作战时士兵用以保护身体的军服)

5 米粟,指粮食 6委,放弃 7去,离开

8 域,界限,即限制 9以,凭,靠 10威,震摄

11利,强大 12 之至:之,到;至,极点

13 畔,通“叛”,背叛 14顺,归顺,服从 15故,所以成语

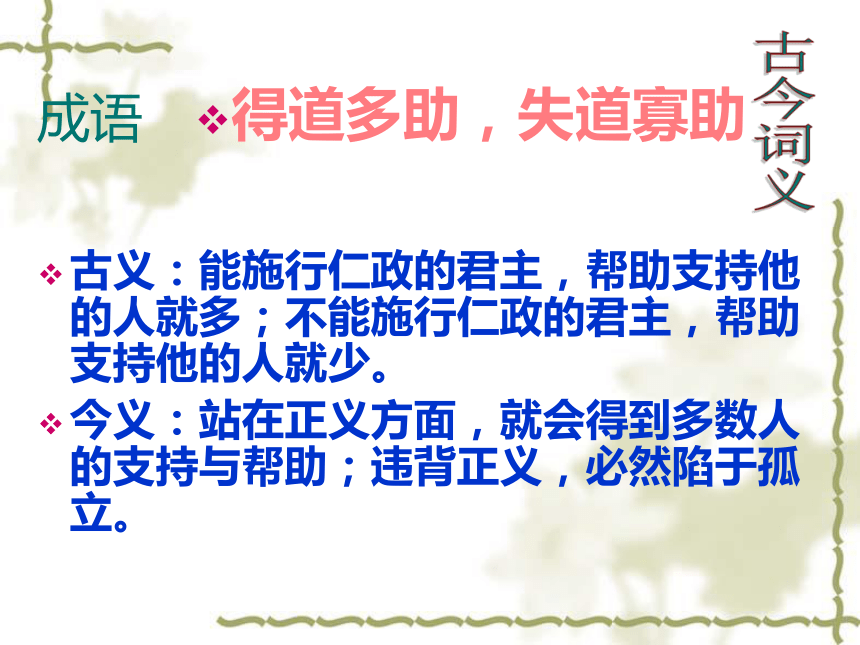

古义:能施行仁政的君主,帮助支持他的人就多;不能施行仁政的君主,帮助支持他的人就少。

今义:站在正义方面,就会得到多数人的支持与帮助;违背正义,必然陷于孤立。

得道多助,失道寡助古今词义分析?理解

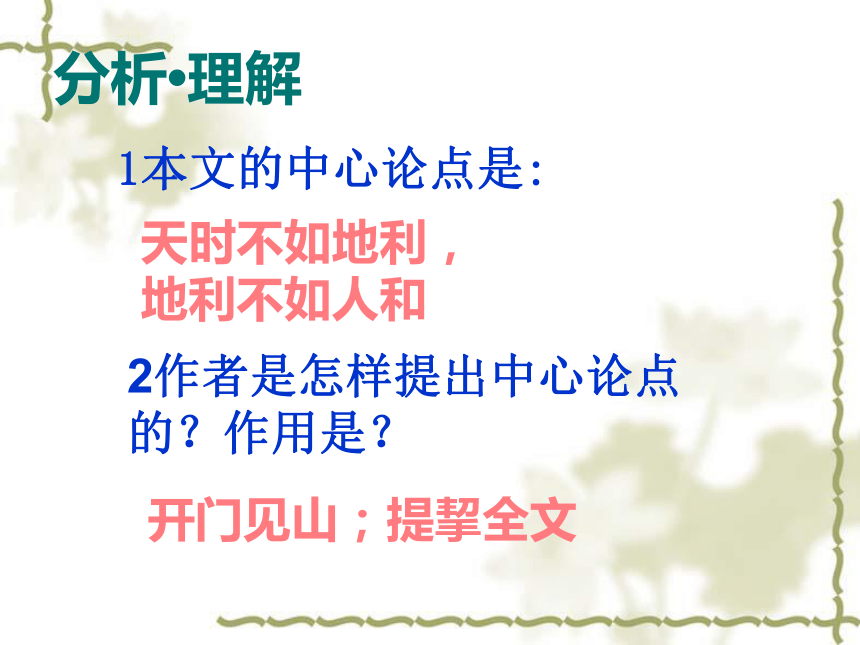

1本文的中心论点是:

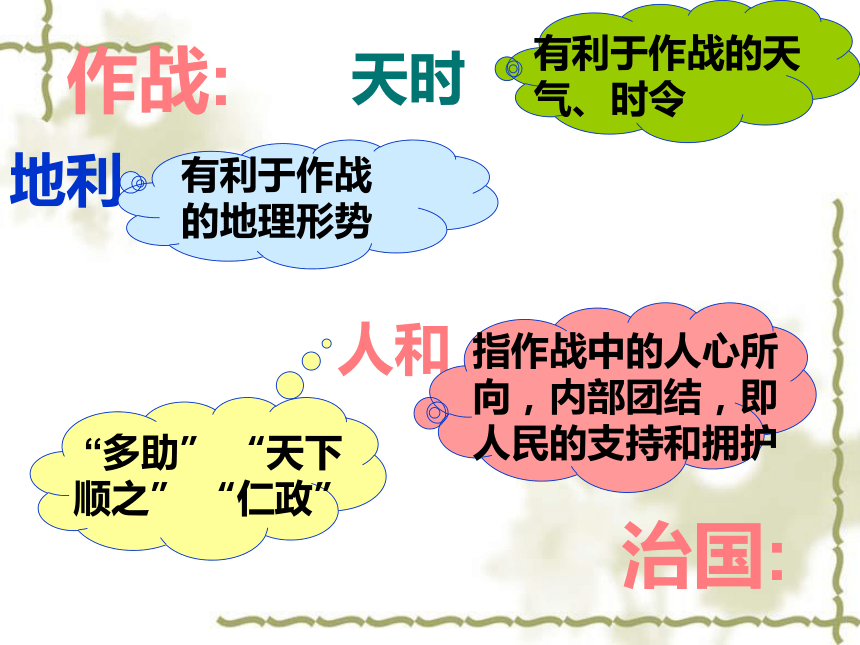

天时不如地利, 地利不如人和2作者是怎样提出中心论点的?作用是?开门见山;提挈全文天时地利人和 有利于作战的天气、时令有利于作战? 的地理形势指作战中的人心所向,内部团结,即人民的支持和拥护

“多助” “天下顺之” “仁政”作战:治国: 4 议论后得出的结论深化中心论点的句子是:得道多助,失道寡助启示:台湾民进党领导人陈水扁,肆意叫嚣“台独”,请你利用本文的一些观点进行抨击. 常发:起,指被任用举:被举用,被选拔

筑:捣土用的杵

任:责任,担子 空乏:资财缺乏。这里是动词,使他受到贫困之苦

拂乱:拂,违逆不顺;乱,扰乱;拂乱,使颠倒错乱 所以:用来(通过那样的途径来)忍:使坚韧曾:同“增”增加恒:比一比 看谁记得准确

犯过失通“横”梗塞,不顺奋起,这里指有所作为征验,表现在里面,指国内在外面,指国外有法度的世臣足以辅佐君主的贤士。拂通“弼”辅佐 作:出:过: 衡: 征:拂士: 入: 法家:成语生于忧患,死于安乐 忧患(能激励人勤奋)使 人生存发展,安乐使人委靡死亡.

必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为。分析?理解

1 本文的中心论点是:生于忧患,死于安乐2 体现本文中心论点句子是然后知生于忧患,死于安乐也。3 孟子《生于忧患死于安乐》是针对什么问题提出论述的?

造就人才,治理国家4孟子认为人才是在艰苦环境中造就的,所以人才必须经历:

5第一段列举了六个历史人物,他们经历上的共点是什么?作者借此想要说明什么道理?这些人虽都出身贫贱,但他们都在经历了艰难困苦的磨练后,终于成就了一番不平凡的事业。

说明忧患可以激发人奋发有为,成功人士必经一番磨难。

9 作者由个人作为上升到国家治乱,提出了什么论断?6经历磨难砥砺的好处是:动心忍性,曾益其所不能

7孟子也重视人的主观因素的作用,提出:困于心,衡于虑,而后作。8上天要把重担加给某个人,必须要从哪几个角度来磨练他?磨练的好处是什么?

心理、身体、生活境遇。(生活、思想、行为)使他性格坚韧,增长他的才干。入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。10 如何由个人作为上升到国家治乱的,这样做的好处是?(1)“人恒过……而后喻”从个人角度正面论证生于忧患。

(2)”入则……国恒亡”从国家角度反面论证死于安乐的道理(无内忧外患,国家灭亡)。

从个人作为推论到国家治理,一正一反,相得益彰。11本文的论证方式有什么特点? (1)文末归纳中心论点。

(2)先论证“生 于忧患”,方法是先举同类事例,从个别到一般,归纳出作者的观点,然 后从理论上加以说明。

(3)再论证“死于安乐”,高度概括历史上大量安乐 亡国的事实加以说明。论证“生于忧患”是全文的重点。 启示:结合课文主旨,谈谈你从文章得到的 启示:常处 忧患,多受磨难,可以使人奋发图强,从而得”生”;耽于安乐,庸庸碌碌,可以使人腐败堕落,从而得”死”.人生是如此,国家的兴盛衰败也是如此.我对的好结合《生于忧患,死于安乐》的主旨,拟一幅对联(不少于五言)结合<<得道多助,失道寡助>>课文,以 “得” “失”或“多” “少”为开头,拟一幅对联(不少于五言).

<<生于忧患,死于安乐>>

文学常识1.孟子

名 字

生活时代:

评价:著名的 家 家

是( )之后的( )大师,所以常“ ”并称,后人尊“ ” 。

(轲)(子舆)(战国) (思想家)(政治家)(教育家)孔子儒家孔孟亚圣 文学常识:2 孟子政治上主张有哪些? <<得道多助,失道寡助>>体现的孟子的政治主张是什么?

“仁政” (法先王,行仁政)

“民贵君轻”(民为贵,君为轻, 社稷次之)

“性善”

本文的政治主张是;反对不义战争,主张以“仁政” (法先王,行仁政) 统一天下

出处3. <<得道多助,失道寡助>>选自4.<<生于忧患,死于安乐>>选自<<孟子·公孙丑下>>

<<孟子·告子下>>

重点实词 抢答:

1 郭: 2 环: 3 池:

4 兵革 5 米粟: 6委:

7去: 8 域: 9以:

10威: 11利: 12 之至:

13 畔: 14顺: 15故:

博闻强记,我最强!重点实词:

1 郭,外城 2 环,围 3 池,护城河

4 兵革,泛指武器装备;兵,兵器;革,甲衣(古代作战时士兵用以保护身体的军服)

5 米粟,指粮食 6委,放弃 7去,离开

8 域,界限,即限制 9以,凭,靠 10威,震摄

11利,强大 12 之至:之,到;至,极点

13 畔,通“叛”,背叛 14顺,归顺,服从 15故,所以成语

古义:能施行仁政的君主,帮助支持他的人就多;不能施行仁政的君主,帮助支持他的人就少。

今义:站在正义方面,就会得到多数人的支持与帮助;违背正义,必然陷于孤立。

得道多助,失道寡助古今词义分析?理解

1本文的中心论点是:

天时不如地利, 地利不如人和2作者是怎样提出中心论点的?作用是?开门见山;提挈全文天时地利人和 有利于作战的天气、时令有利于作战? 的地理形势指作战中的人心所向,内部团结,即人民的支持和拥护

“多助” “天下顺之” “仁政”作战:治国: 4 议论后得出的结论深化中心论点的句子是:得道多助,失道寡助启示:台湾民进党领导人陈水扁,肆意叫嚣“台独”,请你利用本文的一些观点进行抨击. 常发:起,指被任用举:被举用,被选拔

筑:捣土用的杵

任:责任,担子 空乏:资财缺乏。这里是动词,使他受到贫困之苦

拂乱:拂,违逆不顺;乱,扰乱;拂乱,使颠倒错乱 所以:用来(通过那样的途径来)忍:使坚韧曾:同“增”增加恒:比一比 看谁记得准确

犯过失通“横”梗塞,不顺奋起,这里指有所作为征验,表现在里面,指国内在外面,指国外有法度的世臣足以辅佐君主的贤士。拂通“弼”辅佐 作:出:过: 衡: 征:拂士: 入: 法家:成语生于忧患,死于安乐 忧患(能激励人勤奋)使 人生存发展,安乐使人委靡死亡.

必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为。分析?理解

1 本文的中心论点是:生于忧患,死于安乐2 体现本文中心论点句子是然后知生于忧患,死于安乐也。3 孟子《生于忧患死于安乐》是针对什么问题提出论述的?

造就人才,治理国家4孟子认为人才是在艰苦环境中造就的,所以人才必须经历:

5第一段列举了六个历史人物,他们经历上的共点是什么?作者借此想要说明什么道理?这些人虽都出身贫贱,但他们都在经历了艰难困苦的磨练后,终于成就了一番不平凡的事业。

说明忧患可以激发人奋发有为,成功人士必经一番磨难。

9 作者由个人作为上升到国家治乱,提出了什么论断?6经历磨难砥砺的好处是:动心忍性,曾益其所不能

7孟子也重视人的主观因素的作用,提出:困于心,衡于虑,而后作。8上天要把重担加给某个人,必须要从哪几个角度来磨练他?磨练的好处是什么?

心理、身体、生活境遇。(生活、思想、行为)使他性格坚韧,增长他的才干。入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。10 如何由个人作为上升到国家治乱的,这样做的好处是?(1)“人恒过……而后喻”从个人角度正面论证生于忧患。

(2)”入则……国恒亡”从国家角度反面论证死于安乐的道理(无内忧外患,国家灭亡)。

从个人作为推论到国家治理,一正一反,相得益彰。11本文的论证方式有什么特点? (1)文末归纳中心论点。

(2)先论证“生 于忧患”,方法是先举同类事例,从个别到一般,归纳出作者的观点,然 后从理论上加以说明。

(3)再论证“死于安乐”,高度概括历史上大量安乐 亡国的事实加以说明。论证“生于忧患”是全文的重点。 启示:结合课文主旨,谈谈你从文章得到的 启示:常处 忧患,多受磨难,可以使人奋发图强,从而得”生”;耽于安乐,庸庸碌碌,可以使人腐败堕落,从而得”死”.人生是如此,国家的兴盛衰败也是如此.我对的好结合《生于忧患,死于安乐》的主旨,拟一幅对联(不少于五言)结合<<得道多助,失道寡助>>课文,以 “得” “失”或“多” “少”为开头,拟一幅对联(不少于五言).