第1课 从食物采集到食物生产 课后练习(含解析) -2024--2025学年高中历史 选择性必修2(统编版2019)

文档属性

| 名称 | 第1课 从食物采集到食物生产 课后练习(含解析) -2024--2025学年高中历史 选择性必修2(统编版2019) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 261.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-06-24 08:36:35 | ||

图片预览

文档简介

第1课 从食物采集到食物生产

一、单选题

1.农业的产生是人类历史上的一次巨大革命,这场革命被称为“农业革命”或“新石器革命”。下列现象能够直接论证这一观点的是( )

A.世界人口出现了快速增长 B.原始宗教的产生与传播

C.天文、历法、科技发展迅速 D.城市和国家的兴起与发展

2.清代福建人郭起元曾记载;“闽地二千余里,原隰饶沃,山田有泉滋润,力耕之,原足给全闽之食……今则烟草之植,耕地十之六七……如此闽田既去七八,所种粳稻菽麦亦寥寥耳,由是仰给江、浙、台湾。”据此可推知,烟草的传入( )

A.加重农民生活负担 B.易引发粮食危机

C.导致传统经济解体 D.扩大了耕地面积

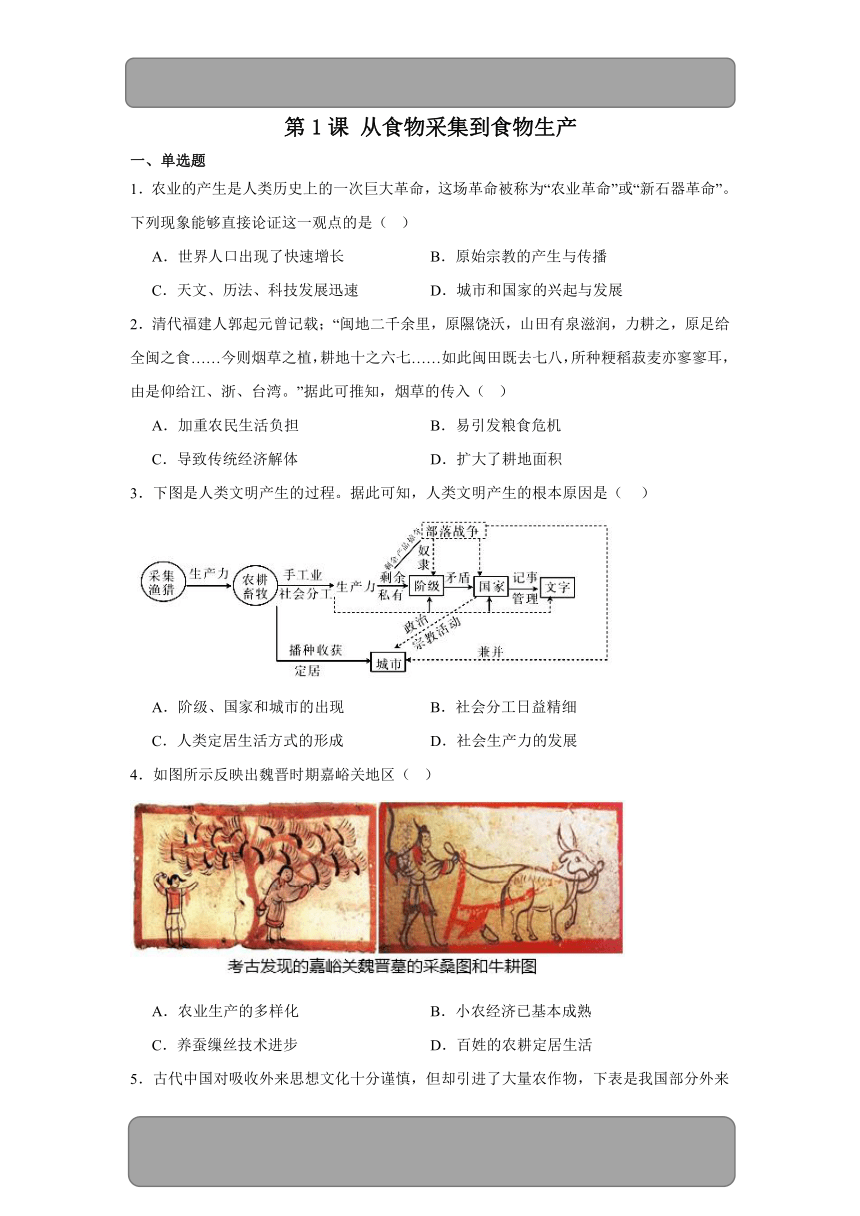

3.下图是人类文明产生的过程。据此可知,人类文明产生的根本原因是( )

A.阶级、国家和城市的出现 B.社会分工日益精细

C.人类定居生活方式的形成 D.社会生产力的发展

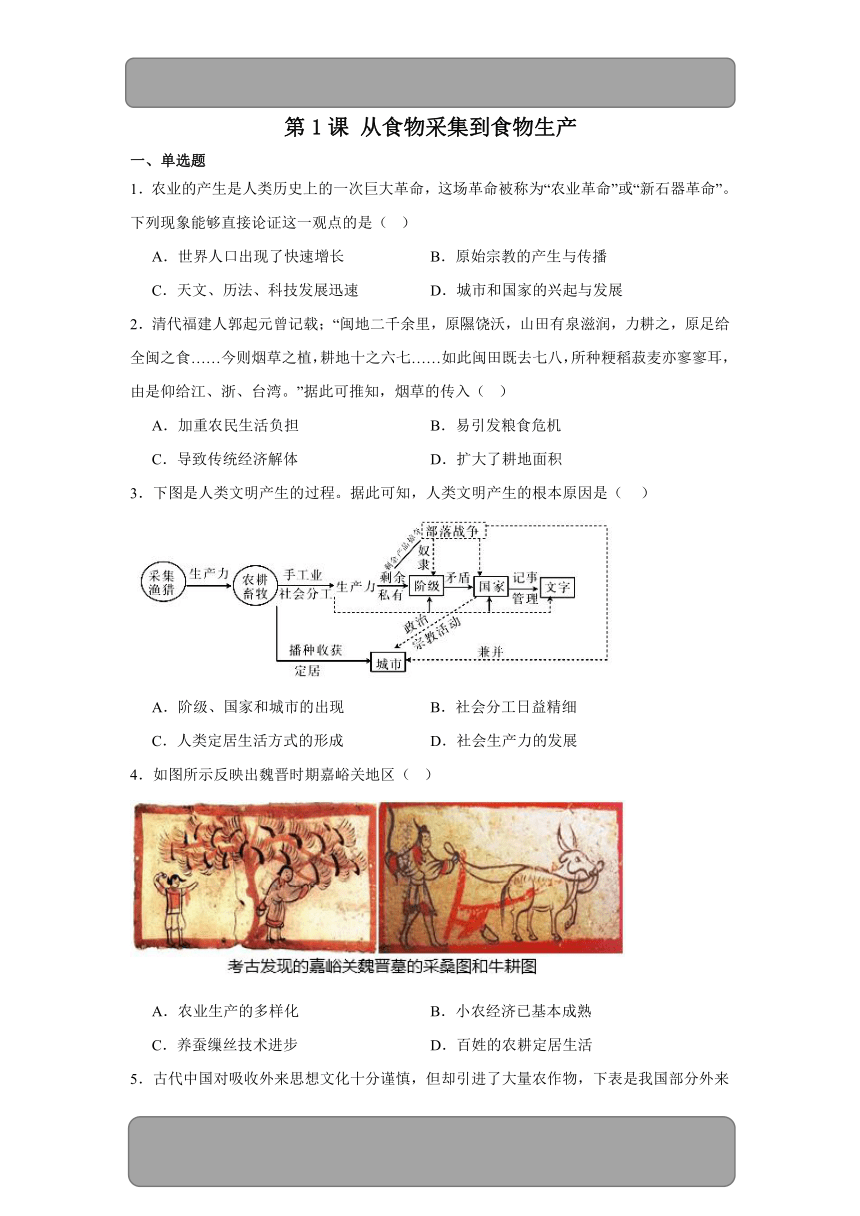

4.如图所示反映出魏晋时期嘉峪关地区( )

A.农业生产的多样化 B.小农经济已基本成熟

C.养蚕缫丝技术进步 D.百姓的农耕定居生活

5.古代中国对吸收外来思想文化十分谨慎,但却引进了大量农作物,下表是我国部分外来农作物的引进情况。据此可推断( )

作物 石榴 菠菜 西瓜 玉米、甘薯 花生 欧洲苹果

原产地 伊朗 伊朗、尼泊尔 非洲 美洲 美洲 欧洲

传入时间 西汉 唐朝 五代 明朝 明朝 清朝

A.丝绸之路的开通和持续兴盛

B.人口猛增对优良作物的需求

C.长期积极对外交往政策实施

D.中国传统社会实用主义特性

6.宋仁宗要求将农家耕织情况绘于宫中延春阁的墙壁上;宋高宗时期,地方官员进献的45幅《耕织图》,因图文并茂,使得“农桑之务,曲尽情状”而得到皇帝认可;宋亡后,《耕织图》传到明代,深受帝王的推崇和嘉许。这表明,宋明时期( )

A.宫廷画创作水平高超 B.不同社会阶层审美趋同

C.统治者重视农业生产 D.自然经济地位不断巩固

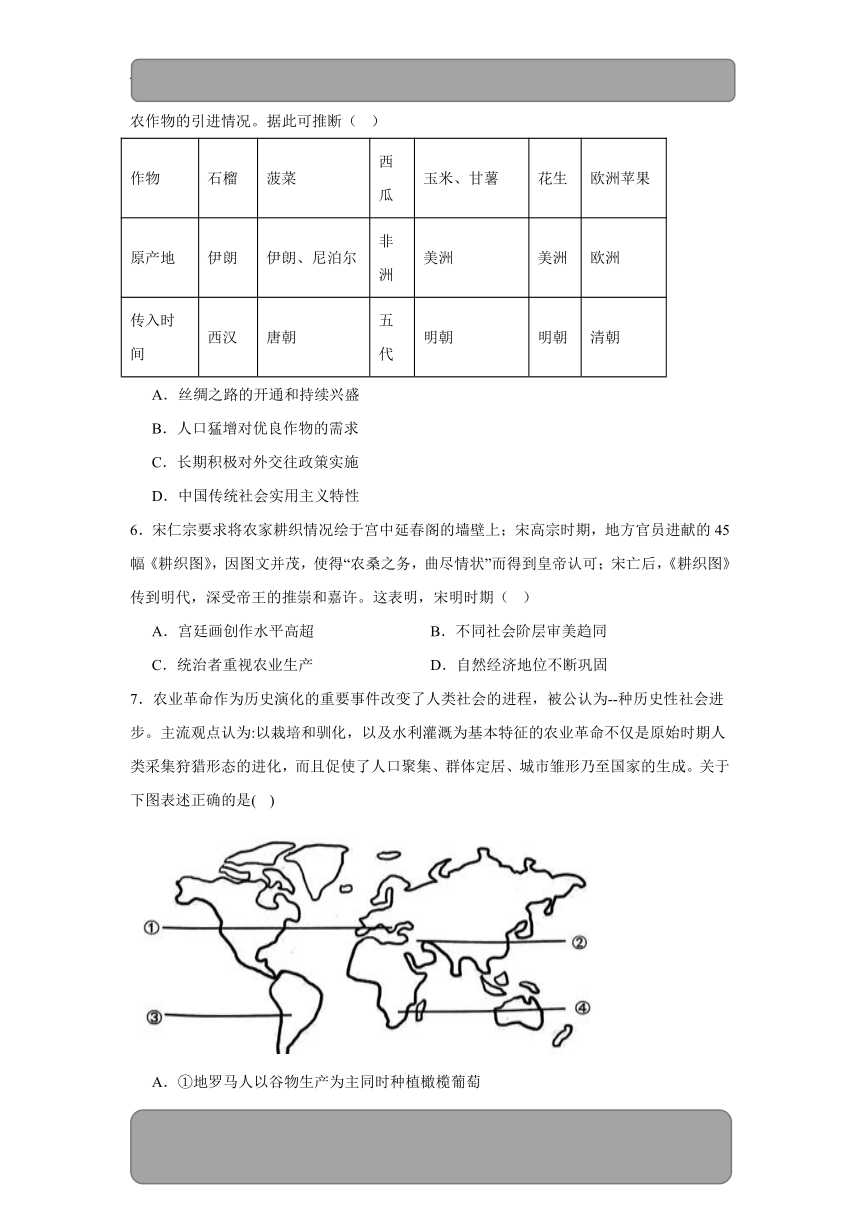

7.农业革命作为历史演化的重要事件改变了人类社会的进程,被公认为--种历史性社会进步。主流观点认为:以栽培和驯化,以及水利灌溉为基本特征的农业革命不仅是原始时期人类采集狩猎形态的进化,而且促使了人口聚集、群体定居、城市雏形乃至国家的生成。关于下图表述正确的是( )

A.①地罗马人以谷物生产为主同时种植橄榄葡萄

B.②地苏美尔人种植大麦和小麦饲养骆马等家畜

C.③地印第安人在特斯科科湖排种浮动园地扩大了耕地面积

D.④地班图人培育出了甜高粱、西瓜和棉花等重要的农作物

8.1803年,英国殖民者进入塔斯马尼亚岛(位于澳大利亚东南方)时,发现当地人远未超过旧石器时代。南非的欧洲移民也发现有若干人群还在击削燧石、狩猎和采集的阶段,不知稼穑。造成这些人群生产工具落后的主要原因是( )

A.恶劣的自然环境 B.缺乏竞争与交流

C.先天发育的缺陷 D.散漫的思想意识

9.汉代边疆地区出土了大量铁农具、相比之下,青铜农具已较少见,石器、蚌器、骨器农具更为少有。这反映了汉代( )

A.国家对经济的控制力增强 B.民间冶铁技术先进

C.各地农业发展趋向于均衡 D.社会生产力的进步

10.中国古代粮食总产量整体呈现逐渐增长的态势,以下关于不同时期粮食产量提高的原因分析,正确的一项是( )

A.春秋时期铁犁牛耕成为农业的主要耕作方式

B.隋唐时期已形成两种精耕细作农业技术体系

C.宋辽夏金时期稻麦复种制在北方已相当普及

D.明至清前期玉米和甘薯的种植已经遍布全国

11.1975年,河南堰师二里头遗址出土了一件长流平底三足青铜爵,被誉为“中国最早的青铜酒杯”。《世本》记载有夏代“杜康造酒”“少康作林酒”“仪狄作酒”“太康造林酒”,当时酒主要是专属享用物品,所以在亡夏的夏桀那里仅有少量的酒的篇章记载。这些资料可用于印证夏代( )

A.人的需求提高了铸铜水平 B.饮食结构发生了重大改变

C.农业经济发展的程度不高 D.社会运转靠礼制加以约束

二、材料题

12.阅读材料,回答问题。

材料 纵观中国作物栽培发展的历史,从1~1.2万年前的植物采集驯化开始到公元前2070年夏朝的建立,大约经历了6000~8000年左右,我们称其为植物采集驯化,也就是原始农业阶段;夏商周春秋时期大约经历了1600年左右,是原始农业向传统农业转型的阶段。从春秋战国到清末大约2400年左右时间里,传统农业完成了三次大发展。第一个800年左右北方旱作农业发展成熟;第二个800年左右南方水田稻作农业发展成熟;第三个800年左右形成以多熟制为中心的农业制成熟完善。可见,传统农业的发展与社会的变革息息相关,当然也与科技进步密不可分。

——刘旭《中国作物栽培历史的阶段划分和传统农业形成与发展》

结合中国古代史的相关知识,围绕“中国古代农业的发展”,以材料中提示的阶段或自主划分的阶段,自拟论题,进行阐释。(要求:论题明确,论据充分,史论结合,逻辑清晰,给出结论,表述成文)

第1课 从食物采集到食物生产参考答案

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 A B D D D C A B D B

题号 11

答案 C

1.A

【详解】结合所学知识可知,农业革命的直接影响是改变了生产方式,增加了食物供给,加速了人口增长,A项正确;旧石器时代就已经产生了原始宗教,排除B项;天文、历法和科技是农业发展的产物,其发展迅速属于进一步的影响,排除C项;城市国家的兴起与发展不能直接论证农业革命,排除D项。故选A项。

2.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:清代(中国)。依据材料,原本可以自给自足的福建地区,由于大量耕地被用于种植烟草(“烟草之植,耕地十之六七”),导致粮食作物种植面积大幅减少(“所种粳稻菽麦亦寥寥耳”),需要依靠从江、浙、台湾等地输入粮食才能满足需求,这很容易引发粮食危机,B项正确;材料中并未提及烟草种植加重农民生活负担的相关内容,排除A项;导致传统自然经济解体是在近代中国,与材料时间不符,排除C项;材料中是耕地用于种植烟草的面积增多,导致粮食作物种植面积减少,不是耕地面积的实际扩大,排除D项。故选B项。

3.D

【详解】据材料可知,生产力的发展推动了原始农业的产生,原始农业农业产生之后,出现了社会分工,进一步推动了生产力的发展,出现了剩余产品和阶级,阶级矛盾不可调和的产物就是国家,此外还出现了文字和城市,文明产生,所以推动文明产生的最根本原因是生产力的发展,D项正确;阶级、国家和城市的出现是文明产生的标志,而非原因,排除A项;社会分工日益精细和人类定居生活方式的出现的原因是生产力的发展,排除BC项。故选D项。

4.D

【详解】依据图示可知,反映了魏晋时期嘉峪关地区人们的采桑和牛耕情况,这说明当时嘉峪关地区百姓过着农耕定居生活,D项正确;材料只是涉及人们的采桑和牛耕情况,无法体现农业生产的多样化,排除A项;仅从魏晋时期嘉峪关地区人们的采桑和牛耕情况无法说明小农经济已基本成熟,排除B项;材料没有涉及养蚕缫丝技术,排除C项错误。故选D项。

5.D

【详解】据本题主题干的设问词可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:古代(中国)。根据表中所列引进的外来农作物都与食物有直接关联,引进农作物有助于国内农业的发展,对于社会安定、巩固统治、提高生活水平等都有积极作用,具有很强的实用性,这说明中国传统社会实用主义特性,D项正确;“持续兴盛”的表述不符合史实,排除A项;我国人口猛增主要在明清时期,该选项不能全面反映材料内容,排除B项;“长期积极对外交往政策”与史实不符,明清时期推行闭关锁国政策,排除C项。故选D项。

6.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干设问词,可知这是本质题,时空是宋明时期。根据材料“宋仁宗要求将农家耕织情况绘于宫中延春阁的墙壁上;……宋亡后,《耕织图》传到明代,深受帝王的推崇和嘉许。”可知,宋代绘制的《耕织图》得到了统治者的认可,并且传承到了明朝时期,同样也获得了统治者的赞许,由此可见,宋明时期的统治者重视农业生产的发展,C项正确;材料体现不出宫廷画创作水平高超的相关信息,不符合题意,排除A项;材料仅涉及统治者对《耕织图》的态度,未体现其他社会阶层审美趋同的情况,排除B项;材料并未强调自然经济的地位,不符合题意,排除D项。故选C项。

7.A

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是正向题。据本题时间信息可知准确时空是:古代(世界)。结合所学知识可知,①地是地中海沿岸,这里的罗马人以谷物生产为主,同时种植橄榄葡萄,A项正确;②地生活的苏美尔人种植大麦和小麦,但骆马是美洲的动物,排除B项;③地是美洲,特斯科科湖在中美洲,并不在图片上的南美,排除C项;④地是南非,班图人主要居住在赤道非洲和南部非洲国家,地图范围不正确,排除D项。故选A项。

8.B

【详解】根据题干设问词,可知这是原因题,据材料关键信息可知准确时空是:1803年的世界。根据材料及所学可知,这一时期,在塔斯马尼亚岛,当地人群长期处于与外界隔绝的状态。这种隔绝使得他们无法接触到外界的新技术和新思想,只能依赖自身原有的技术缓慢发展。同样,南非的那些处于狩猎和采集阶段的人群,也与外界缺乏交流,没有机会学习到更先进的农业技术或者更高效的工具制造技术等。他们没有来自其他文明的竞争压力促使自身变革技术,从而长期保持在较为落后的生产工具使用状态,B项正确;自然环境会对生产方式和工具发展有一定影响,但并不是主要原因,排除A项;人类在智力和能力上是基本相同的,不同的发展水平主要是由后天的环境和文化等因素造成的,没有任何科学依据表明这些人群存在先天发育缺陷,排除C项;这些人群依据传统的生存方式进行狩猎和采集等活动,是适应当时当地环境的做法,并不能直接归结为思想意识散漫,排除D项。故选B项。

9.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:汉朝(中国)。根据材料“考古人员在汉代的各边疆地区都出土了大量铁制农具,而且数量甚多。相比之下,青铜农具已较少见,石器、蚌器、骨器农具更少见”,可知,汉代铁农具在边疆广泛使用,反映了汉代社会生产力水平的进步,D项正确;材料未体现国家对经济的控制力,排除A项;材料无法体现汉代铁农具是民间还是官方生产,且无法体现冶铁业技术是否先进,排除B项;材料只强调边疆地区发现了大量铁农具,无法体现汉代各地农业发展趋向于均衡,排除C项。故选D项

10.B

【详解】秦汉到隋唐时期,我国逐渐形成北方旱田和南方水田两种精耕细作的农业技术体系,B项正确;根据所学知识,春秋战国时期,铁农具和牛耕出现并逐渐推广,汉朝以后,铁犁牛耕成为我国传统农业的主要耕作方式,排除A项;根据所学知识,宋朝时一年两熟的稻麦复种制在南方相当普及,排除C项;根据所学知识,17世纪,甘薯成为百姓的重要食物,到18世纪中期,玉米才在中国逐渐推广,成为一种非常重要的粮食作物,得利于中央政府的强力推动,从1760年(乾隆二十五年)始,玉米和番薯的种植得以在全国范围内全面推广,排除D项。故选B项。

11.C

【详解】本题是单类型单项选择题,根据题干设问可知是推断题,准确的时空是:夏朝(中国)。根据材料造酒需要大量的粮食,而在夏朝“酒主要是专属享用物品”,并没有推广、普及,体现了当时农业经济发展的程度不高,C项正确; 当时人们对酒的需求不高,排除A项; 材料没有体现饮食结构发生改变,排除B项; 礼乐制度主要在西周时期,排除D项。 故选C项。

12.示例:

论题:秦汉至隋唐是我国南方水田精耕细作的农业技术体系的形成与完善时期

论述:秦汉时期,铁犁牛耕得到推广。汉朝以后,铁犁牛耕成为中国传统农业的主要耕作方式。东晋以来,北方战乱,人口大量南移,南方土地大量开垦,农作物品种增加。隋代,大运河的开通及隋唐大一统的发展,加速了南北农业技术的交流,进一步推动南方农业技术的提升。唐代曲辕犁出现,成为当时最先进的耕具,在江南水田大力推广,生产工具的进步,推动南方农业生产力水平进一步提升。这一时期,南方水利工程的兴建和灌溉工具的改进,也保障了南方农业技术水平的提升。总之,秦汉至隋唐,我国南方农业发展获得了显著的进步。

【详解】本题是论述题之选择观点说明题。时空是古代的中国。首先,选取阶段,确定主题。根据材料“第一个800年左右北方旱作农业发展成熟;第二个800年左右南方水田稻作农业发展成熟;第三个800年左右形成以多熟制为中心的农业制成熟完善”与题干“中国古代农业的发展”结合所学知识可知,秦汉至隋唐是我国南方水田精耕细作的农业技术体系的形成与完善时期。

其次,依据材料信息结合中国古代的相关知识进行证明。根据材料“第一个800年左右北方旱作农业发展成熟”结合所学知识可知,秦汉时期,铁犁牛耕得到推广。汉朝以后,铁犁牛耕成为中国传统农业的主要耕作方式;再结合魏晋时期的知识可知,东晋以来,北方战乱,人口大量南移,南方土地大量开垦,农作物品种增加;根据材料“第二个800年左右南方水田稻作农业发展成熟”结合所学知识可知,隋代,大运河的开通及隋唐大一统的发展,加速了南北农业技术的交流,进一步推动南方农业技术的提升;再结合所学知识可知,唐代曲辕犁出现,成为当时最先进的耕具,在江南水田大力推广,生产工具的进步,推动南方农业生产力水平进一步提升。这一时期,南方水利工程的兴建和灌溉工具的改进,也保障了南方农业技术水平的提升。

最后,总结归纳,深化中心。总之,秦汉至隋唐,我国南方农业发展获得了显著的进步。

一、单选题

1.农业的产生是人类历史上的一次巨大革命,这场革命被称为“农业革命”或“新石器革命”。下列现象能够直接论证这一观点的是( )

A.世界人口出现了快速增长 B.原始宗教的产生与传播

C.天文、历法、科技发展迅速 D.城市和国家的兴起与发展

2.清代福建人郭起元曾记载;“闽地二千余里,原隰饶沃,山田有泉滋润,力耕之,原足给全闽之食……今则烟草之植,耕地十之六七……如此闽田既去七八,所种粳稻菽麦亦寥寥耳,由是仰给江、浙、台湾。”据此可推知,烟草的传入( )

A.加重农民生活负担 B.易引发粮食危机

C.导致传统经济解体 D.扩大了耕地面积

3.下图是人类文明产生的过程。据此可知,人类文明产生的根本原因是( )

A.阶级、国家和城市的出现 B.社会分工日益精细

C.人类定居生活方式的形成 D.社会生产力的发展

4.如图所示反映出魏晋时期嘉峪关地区( )

A.农业生产的多样化 B.小农经济已基本成熟

C.养蚕缫丝技术进步 D.百姓的农耕定居生活

5.古代中国对吸收外来思想文化十分谨慎,但却引进了大量农作物,下表是我国部分外来农作物的引进情况。据此可推断( )

作物 石榴 菠菜 西瓜 玉米、甘薯 花生 欧洲苹果

原产地 伊朗 伊朗、尼泊尔 非洲 美洲 美洲 欧洲

传入时间 西汉 唐朝 五代 明朝 明朝 清朝

A.丝绸之路的开通和持续兴盛

B.人口猛增对优良作物的需求

C.长期积极对外交往政策实施

D.中国传统社会实用主义特性

6.宋仁宗要求将农家耕织情况绘于宫中延春阁的墙壁上;宋高宗时期,地方官员进献的45幅《耕织图》,因图文并茂,使得“农桑之务,曲尽情状”而得到皇帝认可;宋亡后,《耕织图》传到明代,深受帝王的推崇和嘉许。这表明,宋明时期( )

A.宫廷画创作水平高超 B.不同社会阶层审美趋同

C.统治者重视农业生产 D.自然经济地位不断巩固

7.农业革命作为历史演化的重要事件改变了人类社会的进程,被公认为--种历史性社会进步。主流观点认为:以栽培和驯化,以及水利灌溉为基本特征的农业革命不仅是原始时期人类采集狩猎形态的进化,而且促使了人口聚集、群体定居、城市雏形乃至国家的生成。关于下图表述正确的是( )

A.①地罗马人以谷物生产为主同时种植橄榄葡萄

B.②地苏美尔人种植大麦和小麦饲养骆马等家畜

C.③地印第安人在特斯科科湖排种浮动园地扩大了耕地面积

D.④地班图人培育出了甜高粱、西瓜和棉花等重要的农作物

8.1803年,英国殖民者进入塔斯马尼亚岛(位于澳大利亚东南方)时,发现当地人远未超过旧石器时代。南非的欧洲移民也发现有若干人群还在击削燧石、狩猎和采集的阶段,不知稼穑。造成这些人群生产工具落后的主要原因是( )

A.恶劣的自然环境 B.缺乏竞争与交流

C.先天发育的缺陷 D.散漫的思想意识

9.汉代边疆地区出土了大量铁农具、相比之下,青铜农具已较少见,石器、蚌器、骨器农具更为少有。这反映了汉代( )

A.国家对经济的控制力增强 B.民间冶铁技术先进

C.各地农业发展趋向于均衡 D.社会生产力的进步

10.中国古代粮食总产量整体呈现逐渐增长的态势,以下关于不同时期粮食产量提高的原因分析,正确的一项是( )

A.春秋时期铁犁牛耕成为农业的主要耕作方式

B.隋唐时期已形成两种精耕细作农业技术体系

C.宋辽夏金时期稻麦复种制在北方已相当普及

D.明至清前期玉米和甘薯的种植已经遍布全国

11.1975年,河南堰师二里头遗址出土了一件长流平底三足青铜爵,被誉为“中国最早的青铜酒杯”。《世本》记载有夏代“杜康造酒”“少康作林酒”“仪狄作酒”“太康造林酒”,当时酒主要是专属享用物品,所以在亡夏的夏桀那里仅有少量的酒的篇章记载。这些资料可用于印证夏代( )

A.人的需求提高了铸铜水平 B.饮食结构发生了重大改变

C.农业经济发展的程度不高 D.社会运转靠礼制加以约束

二、材料题

12.阅读材料,回答问题。

材料 纵观中国作物栽培发展的历史,从1~1.2万年前的植物采集驯化开始到公元前2070年夏朝的建立,大约经历了6000~8000年左右,我们称其为植物采集驯化,也就是原始农业阶段;夏商周春秋时期大约经历了1600年左右,是原始农业向传统农业转型的阶段。从春秋战国到清末大约2400年左右时间里,传统农业完成了三次大发展。第一个800年左右北方旱作农业发展成熟;第二个800年左右南方水田稻作农业发展成熟;第三个800年左右形成以多熟制为中心的农业制成熟完善。可见,传统农业的发展与社会的变革息息相关,当然也与科技进步密不可分。

——刘旭《中国作物栽培历史的阶段划分和传统农业形成与发展》

结合中国古代史的相关知识,围绕“中国古代农业的发展”,以材料中提示的阶段或自主划分的阶段,自拟论题,进行阐释。(要求:论题明确,论据充分,史论结合,逻辑清晰,给出结论,表述成文)

第1课 从食物采集到食物生产参考答案

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 A B D D D C A B D B

题号 11

答案 C

1.A

【详解】结合所学知识可知,农业革命的直接影响是改变了生产方式,增加了食物供给,加速了人口增长,A项正确;旧石器时代就已经产生了原始宗教,排除B项;天文、历法和科技是农业发展的产物,其发展迅速属于进一步的影响,排除C项;城市国家的兴起与发展不能直接论证农业革命,排除D项。故选A项。

2.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:清代(中国)。依据材料,原本可以自给自足的福建地区,由于大量耕地被用于种植烟草(“烟草之植,耕地十之六七”),导致粮食作物种植面积大幅减少(“所种粳稻菽麦亦寥寥耳”),需要依靠从江、浙、台湾等地输入粮食才能满足需求,这很容易引发粮食危机,B项正确;材料中并未提及烟草种植加重农民生活负担的相关内容,排除A项;导致传统自然经济解体是在近代中国,与材料时间不符,排除C项;材料中是耕地用于种植烟草的面积增多,导致粮食作物种植面积减少,不是耕地面积的实际扩大,排除D项。故选B项。

3.D

【详解】据材料可知,生产力的发展推动了原始农业的产生,原始农业农业产生之后,出现了社会分工,进一步推动了生产力的发展,出现了剩余产品和阶级,阶级矛盾不可调和的产物就是国家,此外还出现了文字和城市,文明产生,所以推动文明产生的最根本原因是生产力的发展,D项正确;阶级、国家和城市的出现是文明产生的标志,而非原因,排除A项;社会分工日益精细和人类定居生活方式的出现的原因是生产力的发展,排除BC项。故选D项。

4.D

【详解】依据图示可知,反映了魏晋时期嘉峪关地区人们的采桑和牛耕情况,这说明当时嘉峪关地区百姓过着农耕定居生活,D项正确;材料只是涉及人们的采桑和牛耕情况,无法体现农业生产的多样化,排除A项;仅从魏晋时期嘉峪关地区人们的采桑和牛耕情况无法说明小农经济已基本成熟,排除B项;材料没有涉及养蚕缫丝技术,排除C项错误。故选D项。

5.D

【详解】据本题主题干的设问词可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:古代(中国)。根据表中所列引进的外来农作物都与食物有直接关联,引进农作物有助于国内农业的发展,对于社会安定、巩固统治、提高生活水平等都有积极作用,具有很强的实用性,这说明中国传统社会实用主义特性,D项正确;“持续兴盛”的表述不符合史实,排除A项;我国人口猛增主要在明清时期,该选项不能全面反映材料内容,排除B项;“长期积极对外交往政策”与史实不符,明清时期推行闭关锁国政策,排除C项。故选D项。

6.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干设问词,可知这是本质题,时空是宋明时期。根据材料“宋仁宗要求将农家耕织情况绘于宫中延春阁的墙壁上;……宋亡后,《耕织图》传到明代,深受帝王的推崇和嘉许。”可知,宋代绘制的《耕织图》得到了统治者的认可,并且传承到了明朝时期,同样也获得了统治者的赞许,由此可见,宋明时期的统治者重视农业生产的发展,C项正确;材料体现不出宫廷画创作水平高超的相关信息,不符合题意,排除A项;材料仅涉及统治者对《耕织图》的态度,未体现其他社会阶层审美趋同的情况,排除B项;材料并未强调自然经济的地位,不符合题意,排除D项。故选C项。

7.A

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是正向题。据本题时间信息可知准确时空是:古代(世界)。结合所学知识可知,①地是地中海沿岸,这里的罗马人以谷物生产为主,同时种植橄榄葡萄,A项正确;②地生活的苏美尔人种植大麦和小麦,但骆马是美洲的动物,排除B项;③地是美洲,特斯科科湖在中美洲,并不在图片上的南美,排除C项;④地是南非,班图人主要居住在赤道非洲和南部非洲国家,地图范围不正确,排除D项。故选A项。

8.B

【详解】根据题干设问词,可知这是原因题,据材料关键信息可知准确时空是:1803年的世界。根据材料及所学可知,这一时期,在塔斯马尼亚岛,当地人群长期处于与外界隔绝的状态。这种隔绝使得他们无法接触到外界的新技术和新思想,只能依赖自身原有的技术缓慢发展。同样,南非的那些处于狩猎和采集阶段的人群,也与外界缺乏交流,没有机会学习到更先进的农业技术或者更高效的工具制造技术等。他们没有来自其他文明的竞争压力促使自身变革技术,从而长期保持在较为落后的生产工具使用状态,B项正确;自然环境会对生产方式和工具发展有一定影响,但并不是主要原因,排除A项;人类在智力和能力上是基本相同的,不同的发展水平主要是由后天的环境和文化等因素造成的,没有任何科学依据表明这些人群存在先天发育缺陷,排除C项;这些人群依据传统的生存方式进行狩猎和采集等活动,是适应当时当地环境的做法,并不能直接归结为思想意识散漫,排除D项。故选B项。

9.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:汉朝(中国)。根据材料“考古人员在汉代的各边疆地区都出土了大量铁制农具,而且数量甚多。相比之下,青铜农具已较少见,石器、蚌器、骨器农具更少见”,可知,汉代铁农具在边疆广泛使用,反映了汉代社会生产力水平的进步,D项正确;材料未体现国家对经济的控制力,排除A项;材料无法体现汉代铁农具是民间还是官方生产,且无法体现冶铁业技术是否先进,排除B项;材料只强调边疆地区发现了大量铁农具,无法体现汉代各地农业发展趋向于均衡,排除C项。故选D项

10.B

【详解】秦汉到隋唐时期,我国逐渐形成北方旱田和南方水田两种精耕细作的农业技术体系,B项正确;根据所学知识,春秋战国时期,铁农具和牛耕出现并逐渐推广,汉朝以后,铁犁牛耕成为我国传统农业的主要耕作方式,排除A项;根据所学知识,宋朝时一年两熟的稻麦复种制在南方相当普及,排除C项;根据所学知识,17世纪,甘薯成为百姓的重要食物,到18世纪中期,玉米才在中国逐渐推广,成为一种非常重要的粮食作物,得利于中央政府的强力推动,从1760年(乾隆二十五年)始,玉米和番薯的种植得以在全国范围内全面推广,排除D项。故选B项。

11.C

【详解】本题是单类型单项选择题,根据题干设问可知是推断题,准确的时空是:夏朝(中国)。根据材料造酒需要大量的粮食,而在夏朝“酒主要是专属享用物品”,并没有推广、普及,体现了当时农业经济发展的程度不高,C项正确; 当时人们对酒的需求不高,排除A项; 材料没有体现饮食结构发生改变,排除B项; 礼乐制度主要在西周时期,排除D项。 故选C项。

12.示例:

论题:秦汉至隋唐是我国南方水田精耕细作的农业技术体系的形成与完善时期

论述:秦汉时期,铁犁牛耕得到推广。汉朝以后,铁犁牛耕成为中国传统农业的主要耕作方式。东晋以来,北方战乱,人口大量南移,南方土地大量开垦,农作物品种增加。隋代,大运河的开通及隋唐大一统的发展,加速了南北农业技术的交流,进一步推动南方农业技术的提升。唐代曲辕犁出现,成为当时最先进的耕具,在江南水田大力推广,生产工具的进步,推动南方农业生产力水平进一步提升。这一时期,南方水利工程的兴建和灌溉工具的改进,也保障了南方农业技术水平的提升。总之,秦汉至隋唐,我国南方农业发展获得了显著的进步。

【详解】本题是论述题之选择观点说明题。时空是古代的中国。首先,选取阶段,确定主题。根据材料“第一个800年左右北方旱作农业发展成熟;第二个800年左右南方水田稻作农业发展成熟;第三个800年左右形成以多熟制为中心的农业制成熟完善”与题干“中国古代农业的发展”结合所学知识可知,秦汉至隋唐是我国南方水田精耕细作的农业技术体系的形成与完善时期。

其次,依据材料信息结合中国古代的相关知识进行证明。根据材料“第一个800年左右北方旱作农业发展成熟”结合所学知识可知,秦汉时期,铁犁牛耕得到推广。汉朝以后,铁犁牛耕成为中国传统农业的主要耕作方式;再结合魏晋时期的知识可知,东晋以来,北方战乱,人口大量南移,南方土地大量开垦,农作物品种增加;根据材料“第二个800年左右南方水田稻作农业发展成熟”结合所学知识可知,隋代,大运河的开通及隋唐大一统的发展,加速了南北农业技术的交流,进一步推动南方农业技术的提升;再结合所学知识可知,唐代曲辕犁出现,成为当时最先进的耕具,在江南水田大力推广,生产工具的进步,推动南方农业生产力水平进一步提升。这一时期,南方水利工程的兴建和灌溉工具的改进,也保障了南方农业技术水平的提升。

最后,总结归纳,深化中心。总之,秦汉至隋唐,我国南方农业发展获得了显著的进步。

同课章节目录

- 第一单元 食物生产与社会生活

- 第1课 从食物采集到食物生产

- 第2课 新航路开辟后的食物物种交流

- 第3课 现代食物的生产、储备与食品安全

- 第二单元 生产工具与劳作方式

- 第4课 古代的生产工具与劳作

- 第5课 工业革命与工厂制度

- 第6课 现代科技进步与人类社会发展

- 第三单元 商业贸易与日常生活

- 第7课 古代的商业贸易

- 第8课 世界市场与商业贸易

- 第9课 20世纪以来人类的经济与生活

- 第四单元 村落、城镇与居住环境

- 第10课 古代的村落、集镇和城市

- 第11课 近代以来的城市化进程

- 第五单元 交通与社会变迁

- 第12课 水陆交通的变迁

- 第13课 现代交通运输的新变化

- 第六单元 医疗与公共卫生

- 第14课 历史上的疫病与医学成就

- 第15课 现代医疗卫生体系与社会生活

- 活动课 技术进步与社会生活的变化