第1课 从食物采集到食物生产 课件(共20张PPT) -2024--2025学年高中历史 选择性必修2(统编版2019) (20页)

文档属性

| 名称 | 第1课 从食物采集到食物生产 课件(共20张PPT) -2024--2025学年高中历史 选择性必修2(统编版2019) (20页) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 9.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-06-24 08:37:52 | ||

图片预览

文档简介

(共20张PPT)

第1课 从食物采集到食物生产

学习目标:

1.能够描述人类由食物采集者向食物生产者演进的过程;农业的出现、意义及其对生产关系的影响;

2.了解不同地区的食物生产、社会生活;

3.运用唯物史观阐述农业、阶级、国家之间的关系;理解农业对人类文明所起的作用,认识人类文明的多元性。

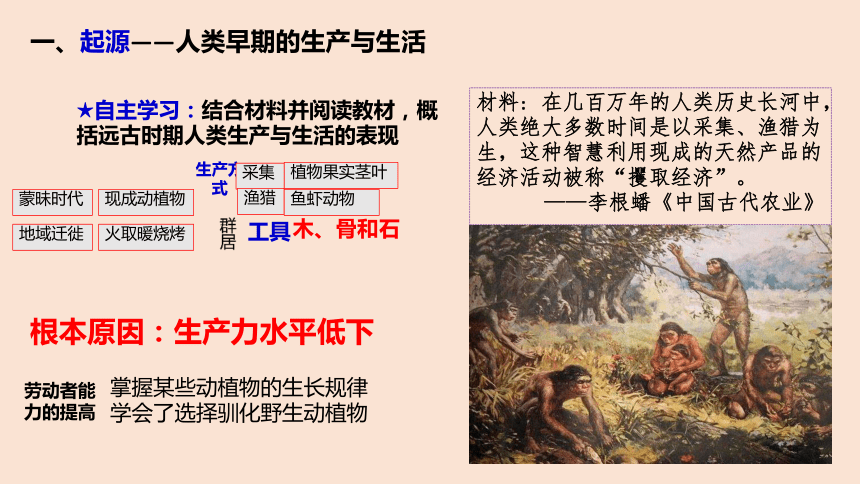

一、起源——人类早期的生产与生活

材料: 在几百万年的人类历史长河中,人类绝大多数时间是以采集、渔猎为生,这种智慧利用现成的天然产品的经济活动被称“攫取经济”。

——李根蟠《中国古代农业》

★自主学习:结合材料并阅读教材,概括远古时期人类生产与生活的表现

生产方式

工具

木、骨和石

根本原因:生产力水平低下

蒙昧时代

现成动植物

采集

渔猎

植物果实茎叶

鱼虾动物

地域迁徙

火取暖烧烤

劳动者能力的提高

掌握某些动植物的生长规律 学会了选择驯化野生动植物

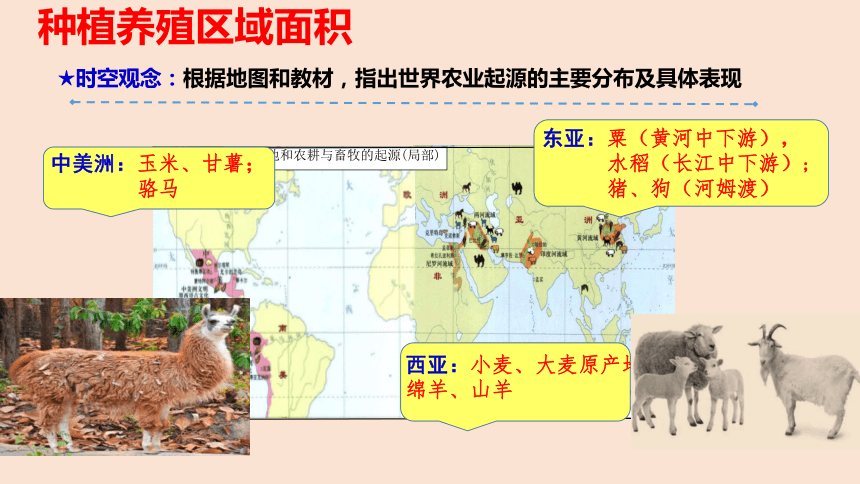

世界主要文明发源地和农耕与畜牧的起源(局部)

★时空观念:根据地图和教材,指出世界农业起源的主要分布及具体表现

西亚:小麦、大麦原产地;绵羊、山羊

东亚:粟(黄河中下游),

水稻(长江中下游);

猪、狗(河姆渡)

中美洲:玉米、甘薯;

骆马

种植养殖区域面积

一、起源——人类早期的生产与生活

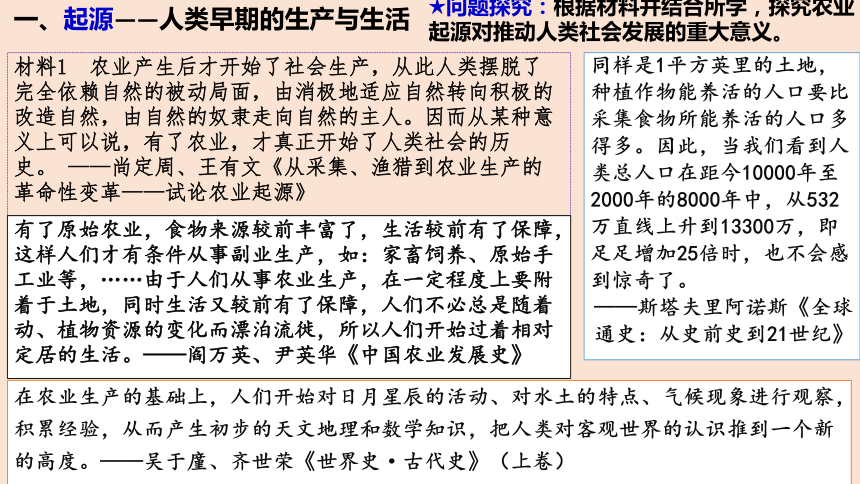

★问题探究:根据材料并结合所学,探究农业起源对推动人类社会发展的重大意义。

材料1 农业产生后才开始了社会生产,从此人类摆脱了完全依赖自然的被动局面,由消极地适应自然转向积极的改造自然,由自然的奴隶走向自然的主人。因而从某种意义上可以说,有了农业,才真正开始了人类社会的历史。 ——尚定周、王有文《从采集、渔猎到农业生产的革命性变革——试论农业起源》

同样是1平方英里的土地,种植作物能养活的人口要比采集食物所能养活的人口多得多。因此,当我们看到人类总人口在距今10000年至2000年的8000年中,从532万直线上升到13300万,即足足增加25倍时,也不会感到惊奇了。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史:从史前史到21世纪》

有了原始农业,食物来源较前丰富了,生活较前有了保障,这样人们才有条件从事副业生产,如:家畜饲养、原始手工业等,……由于人们从事农业生产,在一定程度上要附着于土地,同时生活又较前有了保障,人们不必总是随着动、植物资源的变化而漂泊流徙,所以人们开始过着相对定居的生活。——阎万英、尹英华《中国农业发展史》

在农业生产的基础上,人们开始对日月星辰的活动、对水土的特点、气候现象进行观察,积累经验,从而产生初步的天文地理和数学知识,把人类对客观世界的认识推到一个新的高度。——吴于廑、齐世荣《世界史·古代史》(上卷)

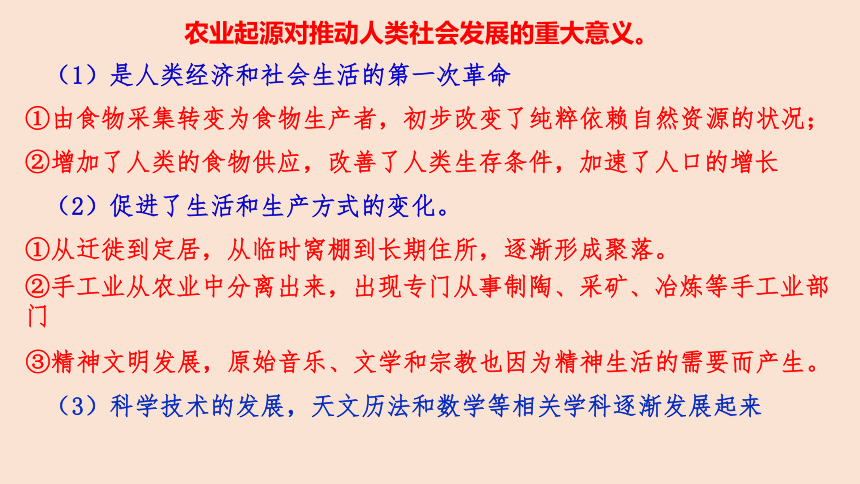

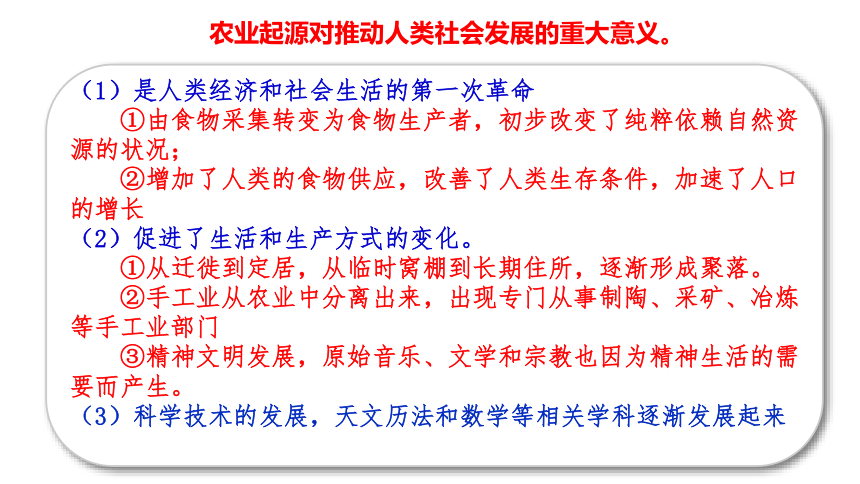

农业起源对推动人类社会发展的重大意义。

(3)科学技术的发展,天文历法和数学等相关学科逐渐发展起来

(1)是人类经济和社会生活的第一次革命

①由食物采集转变为食物生产者,初步改变了纯粹依赖自然资源的状况;

②增加了人类的食物供应,改善了人类生存条件,加速了人口的增长

(2)促进了生活和生产方式的变化。

①从迁徙到定居,从临时窝棚到长期住所,逐渐形成聚落。

②手工业从农业中分离出来,出现专门从事制陶、采矿、冶炼等手工业部门

③精神文明发展,原始音乐、文学和宗教也因为精神生活的需要而产生。

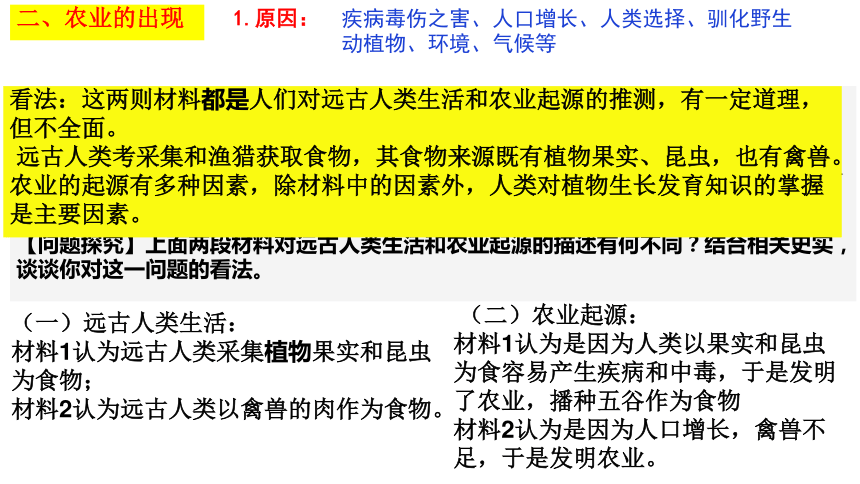

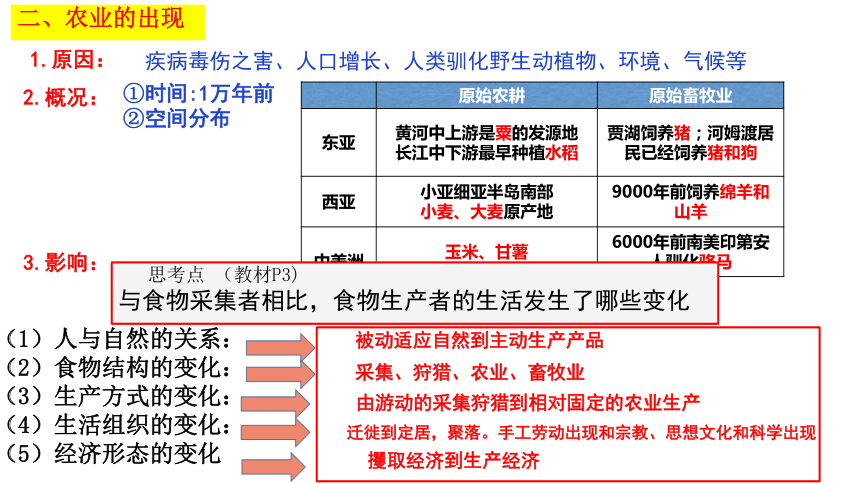

二、农业的出现

材料1:古者民茹草饮水,采树木之实,食蠃蠪(bang)之肉,时多疾病毒伤之害。于是神农乃始教民播种五谷,相土地宜燥湿肥硗高下,尝百草之滋味,水泉之甘苦,令民知所辟就。 ——《淮南子·修务训》

材料2:古之人民皆食禽兽肉,至于神农,人民众多,禽兽不足。于是神农因天之时,分地之利,制耒耜,教民农耕。”——班固《白虎通义》

【问题探究】上面两段材料对远古人类生活和农业起源的描述有何不同?结合相关史实,谈谈你对这一问题的看法。

(一)远古人类生活:

材料1认为远古人类采集植物果实和昆虫为食物;

材料2认为远古人类以禽兽的肉作为食物。

(二)农业起源:

材料1认为是因为人类以果实和昆虫为食容易产生疾病和中毒,于是发明了农业,播种五谷作为食物

材料2认为是因为人口增长,禽兽不足,于是发明农业。

看法:这两则材料都是人们对远古人类生活和农业起源的推测,有一定道理,但不全面。

远古人类考采集和渔猎获取食物,其食物来源既有植物果实、昆虫,也有禽兽。农业的起源有多种因素,除材料中的因素外,人类对植物生长发育知识的掌握是主要因素。

1.原因:

疾病毒伤之害、人口增长、人类选择、驯化野生动植物、环境、气候等

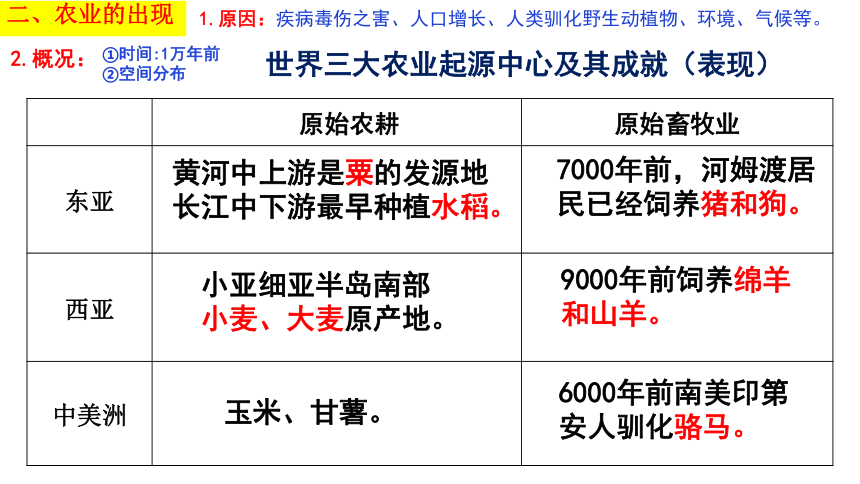

世界三大农业起源中心及其成就(表现)

原始农耕 原始畜牧业

东亚

西亚

中美洲

黄河中上游是粟的发源地

长江中下游最早种植水稻。

7000年前,河姆渡居民已经饲养猪和狗。

小亚细亚半岛南部

小麦、大麦原产地。

9000年前饲养绵羊和山羊。

玉米、甘薯。

6000年前南美印第安人驯化骆马。

二、农业的出现

①时间:1万年前

②空间分布

2.概况:

1.原因:疾病毒伤之害、人口增长、人类驯化野生动植物、环境、气候等。

二、农业的出现

1.原因:

2.概况:

①时间:1万年前

②空间分布

3.影响:

原始农耕 原始畜牧业

东亚 黄河中上游是粟的发源地 长江中下游最早种植水稻 贾湖饲养猪;河姆渡居民已经饲养猪和狗

西亚 小亚细亚半岛南部 小麦、大麦原产地 9000年前饲养绵羊和山羊

中美洲 玉米、甘薯 6000年前南美印第安人驯化骆马

疾病毒伤之害、人口增长、人类驯化野生动植物、环境、气候等

思考点 (教材P3)

与食物采集者相比,食物生产者的生活发生了哪些变化

(1)人与自然的关系:

(2)食物结构的变化:

(3)生产方式的变化:

(4)生活组织的变化:

(5)经济形态的变化

被动适应自然到主动生产产品

由游动的采集狩猎到相对固定的农业生产

采集、狩猎、农业、畜牧业

攫取经济到生产经济

迁徙到定居,聚落。手工劳动出现和宗教、思想文化和科学出现

(1)是人类经济和社会生活的第一次革命

①由食物采集转变为食物生产者,初步改变了纯粹依赖自然资源的状况;

②增加了人类的食物供应,改善了人类生存条件,加速了人口的增长

(2)促进了生活和生产方式的变化。

①从迁徙到定居,从临时窝棚到长期住所,逐渐形成聚落。

②手工业从农业中分离出来,出现专门从事制陶、采矿、冶炼等手工业部门

③精神文明发展,原始音乐、文学和宗教也因为精神生活的需要而产生。

(3)科学技术的发展,天文历法和数学等相关学科逐渐发展起来

农业起源对推动人类社会发展的重大意义。

世界农业文明发源地(局部)

世界古代文明分布有何特点?

原因是什么?

出现在适合农业耕作的大河流域。

早期人类对自然环境的依赖较强。

(一)共性:

各个文明古国的灌溉农业发达;统治者重视水利工程的修建。

三.地区差异

(二)个性

★古代中国的食物生产和社会生活

食物生产

土地制度

农业技术

经济政策

水利工程

农业技术体系

北粟南稻(后为北麦南稻)

半坡遗址出土的粟

河姆渡出土的稻粒

商周:土地国有,集体耕作;

战国以后:小农经济

战国以后,铁犁牛耕

重农抑商

(战国)都江堰、郑国渠、芍陂,(西汉)龙首渠

至隋唐,形成北方旱田和南方水田两种精耕细作的农业技术体系

精耕细作:通过投入更多的劳动、更多的肥料、改进生产工具、提高耕作技术、修建水利工程、改进耕作制度等方式提高单位面积产量。

三.地区差异

(二)个性

聚焦:中国传统小农经济

①以家庭为生产单位;

②农业和家庭手工业相结合;

③男耕女织;

④自给自足;

⑤精耕细作;

⑥具有稳定性、落后性、脆弱性。

1.特点

2.原因

①铁犁牛耕技术的普及;②土地私有制的确立;③政府采取重农政策,扶植小农。

三.地区差异

地区 食物生产 土地制度 社会生活

古巴比伦

古埃及

古希腊

古罗马

阿兹特克

种植大麦、小麦,

饲养山羊、绵羊、牛等

大麦、小麦,

蔬菜、橄榄、葡萄

主要由王室和神庙占有

王室和神庙拥有许多土地,政府官员、贵族、商人等也拥有土地;

合伙经营或将土地出租给佃户

城邦公民拥有土地;

土地国有;

以家庭为生产单位

玉米、甘薯、马铃薯、辣椒、番茄、南瓜等

部分贵族私有;村社土地公有,每家的主人一块份地终身使用

两年不耕作土地被村社收回

《汉谟拉比法典》规定租赁的对象

以尼罗河为中心的农业体系;修堤筑坝、挖沟开渠。

加工葡萄酒和橄榄油;普遍使用奴隶劳动

谷物,橄榄、葡萄

贵族、富人不断获得土地,小农逐渐破产

三.地区差异

产生的影响

①农业革命:从采集到生产

人类从食物的采集者变成了食物的生产者,摆脱了愚昧走向了文明,我们把这一过程称之为“农业革命”。

——罗伯特·布雷伍德《农业革命》

②生活和生产方式的变化

生活方式:迁徙到定居;

生产方式:第二次社会大分工(手工业和农业的分离)

精神生活:音乐、文学、宗教兴起

③科学技术的发展

天文历法,数学,其他相关学科

由于地理环境和经济发展情况的差异,

不同地区的食物生产与社会生活也不同。

结合教材P3第4-6段概括

原始农业产生的影响?

回顾:古代早期的天文学、数学成就?

苏美尔人发明了60进制

古代埃及最早的太阳历

古代印度的天文、历法、数学(1到9的数字,发明0;按位记值)成就

古代印第安人:玛雅历、“零”的概念、20进制

中国:夏小正、殷历、干支纪日法、《周髀算经》《九章算术》(张衡)《灵宪》

④生产关系:男子开始在生产中占据主导地位,私有制、阶级和国家出现。

洲际 代表地区 主要粮食作物 主要家畜 其他要素

两河流域——古巴比伦

尼罗河流域——古埃及 黄江、长江——古中国

爱琴海——古希腊、古罗马

阿兹特克

四、食以地为源——农业文明的多元与共性

东亚

中美洲

欧洲

西亚

大麦、小麦

非洲

山羊、绵羊

牛

国家、法律、宗教

土地私有制、水利

南稻北粟(五谷)

猪、牛(六畜)

国家、井田制—私有制

水利、北方旱田、南方水田

铁犁牛耕、精耕细作、小农经济

大麦、小麦

果园(橄榄、葡萄)

牛

国家、宗教

手工业和商业;奴隶制

玉米、甘薯

马铃薯

骆马

国家、宗教

土地私有制、村社公有制

四、食以地为源——农业文明的多元与共性

起源于大河、沿海地区——充沛的水源

土地的产权规定——土地私有制度

重视水利建设、形成早期科学——天文历法、数学

国家机器的建设——阶级压迫的工具

多样的食物(动植物)——适合的体系

……

1.如何认识“农业革命孕育了人类文明”?

(1)这个观点是否合理?

(2)举例说明

以辨启思——关于农业革命的认识

这个观点是合理的

必备知识:农业革命的影响

关键能力:认识/分析/说明

第二部分 农业革命

选择性必修2第一单元第1课 从食物采集以食物生产

第五章 史上最大骗局

以辨启思——关于农业革命的认识

选择性必修2第一单元第1课 从食物采集以食物生产

2.如何认识“农业革命是一场骗局”?

(1)这个观点是否合理?

(2)举例说明

这个观点过于绝对

必备知识:农业革命的影响

“每一个人,包括成年男子、妇女和儿童,都必须工作,而且必须努力地工作。……尽管人们付出了艰巨的劳动,可是由于有时久雨成涝,有时却滴雨不下,有时则又瘟疫横行,因此,饥荒也就成了常事。”

——斯塔夫里阿诺斯

以辨启思——关于农业革命的认识

选择性必修2第一单元第1课 从食物采集以食物生产

“农业革命可能是史上最具争议的事件,有些人认为这让人类迈向繁荣和进步,也有人认为这条路终将导致灭亡。对后者来说,农业革命是个转折点,让智人抛下了与自然紧紧相连的共生关系,大步走向贪婪,自外于这个世界。”

——尤瓦尔·赫拉利(Yuval Noah Harari)

“农业革命还触发了一场链式反应,它引发了城市化、阶级分化以及社会分裂,从而损坏了原始社会令人神往的平等,但这一来它也打破了部落通过传统主义形成的约束性的结合,使人性得到了解放。而人性一旦解放就必然会使狩猎区变成大都会,使人类从自身的体力发展到利用原子能。”

——斯塔夫里阿诺斯(Starvrianos)

更倡导人与自然的和谐相处

更强调尊重个人权利与自由

是站在现在的角度看当时

更重视农业社会的基础性作用

更强调历史发展的长远影响

是站在历史的角度看当时

阅读要理解作者的立场、角度,

有些书中颠覆性的观点,需要结合相关领域的背景知识理解。

第1课 从食物采集到食物生产

学习目标:

1.能够描述人类由食物采集者向食物生产者演进的过程;农业的出现、意义及其对生产关系的影响;

2.了解不同地区的食物生产、社会生活;

3.运用唯物史观阐述农业、阶级、国家之间的关系;理解农业对人类文明所起的作用,认识人类文明的多元性。

一、起源——人类早期的生产与生活

材料: 在几百万年的人类历史长河中,人类绝大多数时间是以采集、渔猎为生,这种智慧利用现成的天然产品的经济活动被称“攫取经济”。

——李根蟠《中国古代农业》

★自主学习:结合材料并阅读教材,概括远古时期人类生产与生活的表现

生产方式

工具

木、骨和石

根本原因:生产力水平低下

蒙昧时代

现成动植物

采集

渔猎

植物果实茎叶

鱼虾动物

地域迁徙

火取暖烧烤

劳动者能力的提高

掌握某些动植物的生长规律 学会了选择驯化野生动植物

世界主要文明发源地和农耕与畜牧的起源(局部)

★时空观念:根据地图和教材,指出世界农业起源的主要分布及具体表现

西亚:小麦、大麦原产地;绵羊、山羊

东亚:粟(黄河中下游),

水稻(长江中下游);

猪、狗(河姆渡)

中美洲:玉米、甘薯;

骆马

种植养殖区域面积

一、起源——人类早期的生产与生活

★问题探究:根据材料并结合所学,探究农业起源对推动人类社会发展的重大意义。

材料1 农业产生后才开始了社会生产,从此人类摆脱了完全依赖自然的被动局面,由消极地适应自然转向积极的改造自然,由自然的奴隶走向自然的主人。因而从某种意义上可以说,有了农业,才真正开始了人类社会的历史。 ——尚定周、王有文《从采集、渔猎到农业生产的革命性变革——试论农业起源》

同样是1平方英里的土地,种植作物能养活的人口要比采集食物所能养活的人口多得多。因此,当我们看到人类总人口在距今10000年至2000年的8000年中,从532万直线上升到13300万,即足足增加25倍时,也不会感到惊奇了。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史:从史前史到21世纪》

有了原始农业,食物来源较前丰富了,生活较前有了保障,这样人们才有条件从事副业生产,如:家畜饲养、原始手工业等,……由于人们从事农业生产,在一定程度上要附着于土地,同时生活又较前有了保障,人们不必总是随着动、植物资源的变化而漂泊流徙,所以人们开始过着相对定居的生活。——阎万英、尹英华《中国农业发展史》

在农业生产的基础上,人们开始对日月星辰的活动、对水土的特点、气候现象进行观察,积累经验,从而产生初步的天文地理和数学知识,把人类对客观世界的认识推到一个新的高度。——吴于廑、齐世荣《世界史·古代史》(上卷)

农业起源对推动人类社会发展的重大意义。

(3)科学技术的发展,天文历法和数学等相关学科逐渐发展起来

(1)是人类经济和社会生活的第一次革命

①由食物采集转变为食物生产者,初步改变了纯粹依赖自然资源的状况;

②增加了人类的食物供应,改善了人类生存条件,加速了人口的增长

(2)促进了生活和生产方式的变化。

①从迁徙到定居,从临时窝棚到长期住所,逐渐形成聚落。

②手工业从农业中分离出来,出现专门从事制陶、采矿、冶炼等手工业部门

③精神文明发展,原始音乐、文学和宗教也因为精神生活的需要而产生。

二、农业的出现

材料1:古者民茹草饮水,采树木之实,食蠃蠪(bang)之肉,时多疾病毒伤之害。于是神农乃始教民播种五谷,相土地宜燥湿肥硗高下,尝百草之滋味,水泉之甘苦,令民知所辟就。 ——《淮南子·修务训》

材料2:古之人民皆食禽兽肉,至于神农,人民众多,禽兽不足。于是神农因天之时,分地之利,制耒耜,教民农耕。”——班固《白虎通义》

【问题探究】上面两段材料对远古人类生活和农业起源的描述有何不同?结合相关史实,谈谈你对这一问题的看法。

(一)远古人类生活:

材料1认为远古人类采集植物果实和昆虫为食物;

材料2认为远古人类以禽兽的肉作为食物。

(二)农业起源:

材料1认为是因为人类以果实和昆虫为食容易产生疾病和中毒,于是发明了农业,播种五谷作为食物

材料2认为是因为人口增长,禽兽不足,于是发明农业。

看法:这两则材料都是人们对远古人类生活和农业起源的推测,有一定道理,但不全面。

远古人类考采集和渔猎获取食物,其食物来源既有植物果实、昆虫,也有禽兽。农业的起源有多种因素,除材料中的因素外,人类对植物生长发育知识的掌握是主要因素。

1.原因:

疾病毒伤之害、人口增长、人类选择、驯化野生动植物、环境、气候等

世界三大农业起源中心及其成就(表现)

原始农耕 原始畜牧业

东亚

西亚

中美洲

黄河中上游是粟的发源地

长江中下游最早种植水稻。

7000年前,河姆渡居民已经饲养猪和狗。

小亚细亚半岛南部

小麦、大麦原产地。

9000年前饲养绵羊和山羊。

玉米、甘薯。

6000年前南美印第安人驯化骆马。

二、农业的出现

①时间:1万年前

②空间分布

2.概况:

1.原因:疾病毒伤之害、人口增长、人类驯化野生动植物、环境、气候等。

二、农业的出现

1.原因:

2.概况:

①时间:1万年前

②空间分布

3.影响:

原始农耕 原始畜牧业

东亚 黄河中上游是粟的发源地 长江中下游最早种植水稻 贾湖饲养猪;河姆渡居民已经饲养猪和狗

西亚 小亚细亚半岛南部 小麦、大麦原产地 9000年前饲养绵羊和山羊

中美洲 玉米、甘薯 6000年前南美印第安人驯化骆马

疾病毒伤之害、人口增长、人类驯化野生动植物、环境、气候等

思考点 (教材P3)

与食物采集者相比,食物生产者的生活发生了哪些变化

(1)人与自然的关系:

(2)食物结构的变化:

(3)生产方式的变化:

(4)生活组织的变化:

(5)经济形态的变化

被动适应自然到主动生产产品

由游动的采集狩猎到相对固定的农业生产

采集、狩猎、农业、畜牧业

攫取经济到生产经济

迁徙到定居,聚落。手工劳动出现和宗教、思想文化和科学出现

(1)是人类经济和社会生活的第一次革命

①由食物采集转变为食物生产者,初步改变了纯粹依赖自然资源的状况;

②增加了人类的食物供应,改善了人类生存条件,加速了人口的增长

(2)促进了生活和生产方式的变化。

①从迁徙到定居,从临时窝棚到长期住所,逐渐形成聚落。

②手工业从农业中分离出来,出现专门从事制陶、采矿、冶炼等手工业部门

③精神文明发展,原始音乐、文学和宗教也因为精神生活的需要而产生。

(3)科学技术的发展,天文历法和数学等相关学科逐渐发展起来

农业起源对推动人类社会发展的重大意义。

世界农业文明发源地(局部)

世界古代文明分布有何特点?

原因是什么?

出现在适合农业耕作的大河流域。

早期人类对自然环境的依赖较强。

(一)共性:

各个文明古国的灌溉农业发达;统治者重视水利工程的修建。

三.地区差异

(二)个性

★古代中国的食物生产和社会生活

食物生产

土地制度

农业技术

经济政策

水利工程

农业技术体系

北粟南稻(后为北麦南稻)

半坡遗址出土的粟

河姆渡出土的稻粒

商周:土地国有,集体耕作;

战国以后:小农经济

战国以后,铁犁牛耕

重农抑商

(战国)都江堰、郑国渠、芍陂,(西汉)龙首渠

至隋唐,形成北方旱田和南方水田两种精耕细作的农业技术体系

精耕细作:通过投入更多的劳动、更多的肥料、改进生产工具、提高耕作技术、修建水利工程、改进耕作制度等方式提高单位面积产量。

三.地区差异

(二)个性

聚焦:中国传统小农经济

①以家庭为生产单位;

②农业和家庭手工业相结合;

③男耕女织;

④自给自足;

⑤精耕细作;

⑥具有稳定性、落后性、脆弱性。

1.特点

2.原因

①铁犁牛耕技术的普及;②土地私有制的确立;③政府采取重农政策,扶植小农。

三.地区差异

地区 食物生产 土地制度 社会生活

古巴比伦

古埃及

古希腊

古罗马

阿兹特克

种植大麦、小麦,

饲养山羊、绵羊、牛等

大麦、小麦,

蔬菜、橄榄、葡萄

主要由王室和神庙占有

王室和神庙拥有许多土地,政府官员、贵族、商人等也拥有土地;

合伙经营或将土地出租给佃户

城邦公民拥有土地;

土地国有;

以家庭为生产单位

玉米、甘薯、马铃薯、辣椒、番茄、南瓜等

部分贵族私有;村社土地公有,每家的主人一块份地终身使用

两年不耕作土地被村社收回

《汉谟拉比法典》规定租赁的对象

以尼罗河为中心的农业体系;修堤筑坝、挖沟开渠。

加工葡萄酒和橄榄油;普遍使用奴隶劳动

谷物,橄榄、葡萄

贵族、富人不断获得土地,小农逐渐破产

三.地区差异

产生的影响

①农业革命:从采集到生产

人类从食物的采集者变成了食物的生产者,摆脱了愚昧走向了文明,我们把这一过程称之为“农业革命”。

——罗伯特·布雷伍德《农业革命》

②生活和生产方式的变化

生活方式:迁徙到定居;

生产方式:第二次社会大分工(手工业和农业的分离)

精神生活:音乐、文学、宗教兴起

③科学技术的发展

天文历法,数学,其他相关学科

由于地理环境和经济发展情况的差异,

不同地区的食物生产与社会生活也不同。

结合教材P3第4-6段概括

原始农业产生的影响?

回顾:古代早期的天文学、数学成就?

苏美尔人发明了60进制

古代埃及最早的太阳历

古代印度的天文、历法、数学(1到9的数字,发明0;按位记值)成就

古代印第安人:玛雅历、“零”的概念、20进制

中国:夏小正、殷历、干支纪日法、《周髀算经》《九章算术》(张衡)《灵宪》

④生产关系:男子开始在生产中占据主导地位,私有制、阶级和国家出现。

洲际 代表地区 主要粮食作物 主要家畜 其他要素

两河流域——古巴比伦

尼罗河流域——古埃及 黄江、长江——古中国

爱琴海——古希腊、古罗马

阿兹特克

四、食以地为源——农业文明的多元与共性

东亚

中美洲

欧洲

西亚

大麦、小麦

非洲

山羊、绵羊

牛

国家、法律、宗教

土地私有制、水利

南稻北粟(五谷)

猪、牛(六畜)

国家、井田制—私有制

水利、北方旱田、南方水田

铁犁牛耕、精耕细作、小农经济

大麦、小麦

果园(橄榄、葡萄)

牛

国家、宗教

手工业和商业;奴隶制

玉米、甘薯

马铃薯

骆马

国家、宗教

土地私有制、村社公有制

四、食以地为源——农业文明的多元与共性

起源于大河、沿海地区——充沛的水源

土地的产权规定——土地私有制度

重视水利建设、形成早期科学——天文历法、数学

国家机器的建设——阶级压迫的工具

多样的食物(动植物)——适合的体系

……

1.如何认识“农业革命孕育了人类文明”?

(1)这个观点是否合理?

(2)举例说明

以辨启思——关于农业革命的认识

这个观点是合理的

必备知识:农业革命的影响

关键能力:认识/分析/说明

第二部分 农业革命

选择性必修2第一单元第1课 从食物采集以食物生产

第五章 史上最大骗局

以辨启思——关于农业革命的认识

选择性必修2第一单元第1课 从食物采集以食物生产

2.如何认识“农业革命是一场骗局”?

(1)这个观点是否合理?

(2)举例说明

这个观点过于绝对

必备知识:农业革命的影响

“每一个人,包括成年男子、妇女和儿童,都必须工作,而且必须努力地工作。……尽管人们付出了艰巨的劳动,可是由于有时久雨成涝,有时却滴雨不下,有时则又瘟疫横行,因此,饥荒也就成了常事。”

——斯塔夫里阿诺斯

以辨启思——关于农业革命的认识

选择性必修2第一单元第1课 从食物采集以食物生产

“农业革命可能是史上最具争议的事件,有些人认为这让人类迈向繁荣和进步,也有人认为这条路终将导致灭亡。对后者来说,农业革命是个转折点,让智人抛下了与自然紧紧相连的共生关系,大步走向贪婪,自外于这个世界。”

——尤瓦尔·赫拉利(Yuval Noah Harari)

“农业革命还触发了一场链式反应,它引发了城市化、阶级分化以及社会分裂,从而损坏了原始社会令人神往的平等,但这一来它也打破了部落通过传统主义形成的约束性的结合,使人性得到了解放。而人性一旦解放就必然会使狩猎区变成大都会,使人类从自身的体力发展到利用原子能。”

——斯塔夫里阿诺斯(Starvrianos)

更倡导人与自然的和谐相处

更强调尊重个人权利与自由

是站在现在的角度看当时

更重视农业社会的基础性作用

更强调历史发展的长远影响

是站在历史的角度看当时

阅读要理解作者的立场、角度,

有些书中颠覆性的观点,需要结合相关领域的背景知识理解。

同课章节目录

- 第一单元 食物生产与社会生活

- 第1课 从食物采集到食物生产

- 第2课 新航路开辟后的食物物种交流

- 第3课 现代食物的生产、储备与食品安全

- 第二单元 生产工具与劳作方式

- 第4课 古代的生产工具与劳作

- 第5课 工业革命与工厂制度

- 第6课 现代科技进步与人类社会发展

- 第三单元 商业贸易与日常生活

- 第7课 古代的商业贸易

- 第8课 世界市场与商业贸易

- 第9课 20世纪以来人类的经济与生活

- 第四单元 村落、城镇与居住环境

- 第10课 古代的村落、集镇和城市

- 第11课 近代以来的城市化进程

- 第五单元 交通与社会变迁

- 第12课 水陆交通的变迁

- 第13课 现代交通运输的新变化

- 第六单元 医疗与公共卫生

- 第14课 历史上的疫病与医学成就

- 第15课 现代医疗卫生体系与社会生活

- 活动课 技术进步与社会生活的变化