第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点 课件(共36张PPT)

文档属性

| 名称 | 第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点 课件(共36张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 31.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-06-24 11:06:23 | ||

图片预览

文档简介

(共36张PPT)

选择性必修3:文化交流与传播

文化?

广义指人类在社会实践过程中所获得的物质、精神的生产能力和创造的物质、精神财富的总和。

狭义指精神生产能力和精神产品,包括一切社会意识形式:自然科学、技术科学、社会意识形态,有时又专指教育、科学、艺术等方面的知识与设施。

经济基础决定上层建筑。社会存在决定社会意识。 ——马克思

选必2

选必1:政治制度+选必3:意识形态

教材知识体系

第一单元 源远流长的中华文化

第二单元 丰富多样的世界文化

第三单元 人口迁徙、文化交融与认同

第四单元 商路、贸易与文化交流

第五单元 战争与文化交锋

第六单元 文化的传承与保护

地域文化发展

交流与传播途径

传承、保护和共享

多样性

交互性

传承性

第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

课程标准

1.了解中华优秀传统文化的内涵。

2.从人类文明发展和世界文化交流的角度,认识中华优秀传统文化的特点和价值。

一、中华文化的发展历程

(一)远古时期——起源

1、起源:

◎中国石器时代古人类遗址和文化遗存分布示意图

2、特点:

四川广汉·三星堆

——————————

中原核心

中国是远古人类起源的重要地区,中华文明是人类最古老的文明之一。

(3)多元一体:中原华夏族为核心向四周辐射,推动着多元一体中华文化的形成。

(1)多元起源:黄河、长江、珠江、辽河流域,还是北方草原、四川盆地、青藏高原、天山南北,都是孕育中华文明的摇篮。

(2)中原核心:中原华夏族率先成为核心。

一、中华文化的发展历程

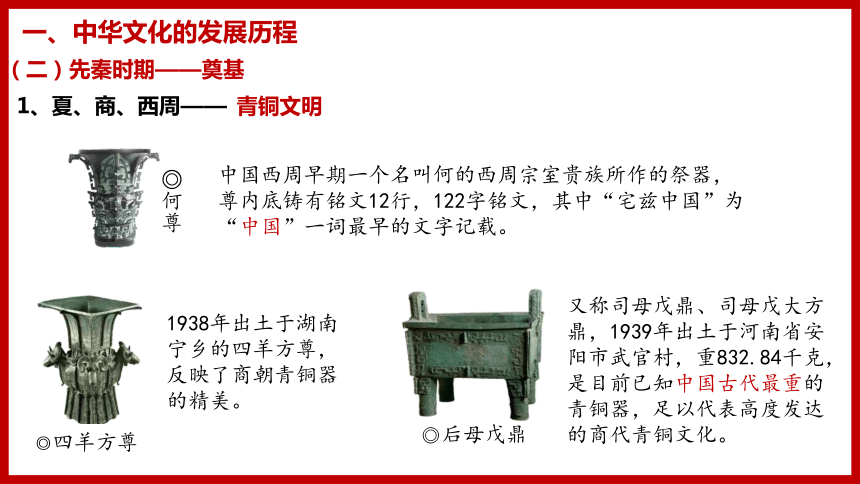

(二)先秦时期——奠基

1、夏、商、西周——

◎四羊方尊

1938年出土于湖南宁乡的四羊方尊,反映了商朝青铜器的精美。

◎后母戊鼎

又称司母戊鼎、司母戊大方鼎,1939年出土于河南省安阳市武官村,重832.84千克,是目前已知中国古代最重的青铜器,足以代表高度发达的商代青铜文化。

◎何尊

中国西周早期一个名叫何的西周宗室贵族所作的祭器,尊内底铸有铭文12行,122字铭文,其中“宅兹中国”为“中国”一词最早的文字记载。

青铜文明

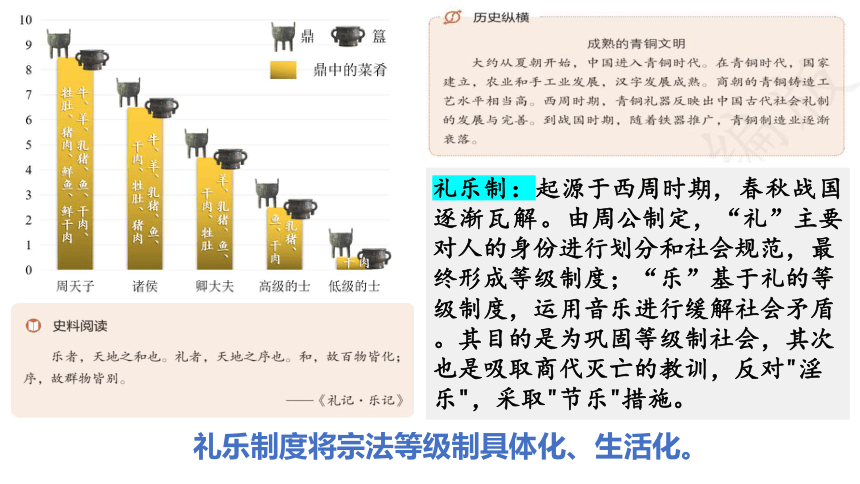

礼乐制度将宗法等级制具体化、生活化。

礼乐制:起源于西周时期,春秋战国逐渐瓦解。由周公制定,“礼”主要对人的身份进行划分和社会规范,最终形成等级制度;“乐”基于礼的等级制度,运用音乐进行缓解社会矛盾。其目的是为巩固等级制社会,其次也是吸取商代灭亡的教训,反对"淫乐",采取"节乐"措施。

中国政治与文化之变革,莫剧于殷、周之际。——王国维

材料1:殷人尊神,率民以事神,先鬼而后礼。 ——《礼记》

材料2:周代统治者提出了“天命靡常,唯德是辅”、“天视自我民视,天听自我民听”、“民之所欲,天必从之” 、“欲至于万年,惟王子子孙孙永保民”等思想。 ——《尚书》

思考:根据材料并结合所学,概括殷周之际统治者治国理念的变化。

变化:由敬鬼神到重人事,体现了人文/理性色彩

神权色彩

敬天保民、民本思想

一、中华文化的发展历程

(二)先秦时期——奠基

2、春秋战国

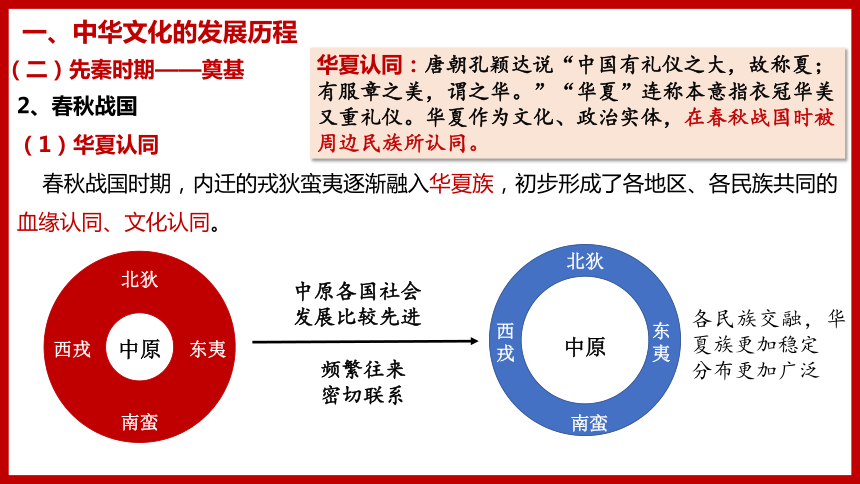

(1)华夏认同

春秋战国时期,内迁的戎狄蛮夷逐渐融入华夏族,初步形成了各地区、各民族共同的血缘认同、文化认同。

中原

南蛮

北狄

西戎

东夷

中原各国社会

发展比较先进

频繁往来

密切联系

中原

南蛮

北狄

西戎

东夷

各民族交融,华夏族更加稳定

分布更加广泛

华夏认同:唐朝孔颖达说“中国有礼仪之大,故称夏;有服章之美,谓之华。”“华夏”连称本意指衣冠华美又重礼仪。华夏作为文化、政治实体,在春秋战国时被周边民族所认同。

一、中华文化的发展历程

(二)先秦时期——奠基

2、春秋战国

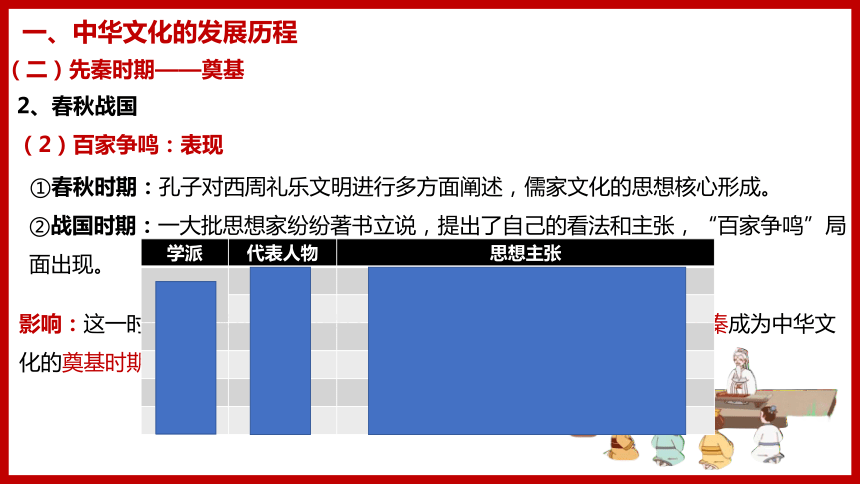

(2)百家争鸣:表现

影响:这一时期的学术思想大放异彩,成为后世思想文化发展的源头。先秦成为中华文化的奠基时期。

学派 代表人物 思想主张

儒家 孟子 “仁政”“民贵君轻”人性本善

荀子 人性本恶、隆礼重法、制天命而用之

道家 庄子 逍遥自由

墨家 墨子 “兼爱”“非攻”“尚贤”节俭

法家 韩非 法治、中央集权

阴阳家 邹衍 五行说“相生相胜”

②战国时期:一大批思想家纷纷著书立说,提出了自己的看法和主张,“百家争鸣”局面出现。

①春秋时期:孔子对西周礼乐文明进行多方面阐述,儒家文化的思想核心形成。

一、中华文化的发展历程

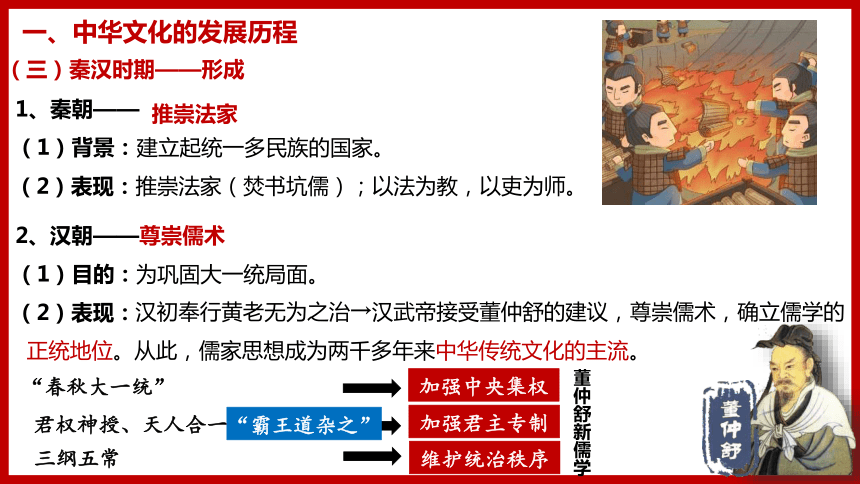

(三)秦汉时期——形成

1、秦朝——

2、汉朝——尊崇儒术

“春秋大一统”

加强中央集权

君权神授、天人合一、天人感应

加强君主专制

三纲五常

维护统治秩序

董仲舒新儒学

“霸王道杂之”

(1)背景:

(2)表现:

(1)目的:

(2)表现:

建立起统一多民族的国家。

推崇法家(焚书坑儒);以法为教,以吏为师。

为巩固大一统局面。

汉初奉行黄老无为之治→汉武帝接受董仲舒的建议,尊崇儒术,确立儒学的正统地位。从此,儒家思想成为两千多年来中华传统文化的主流。

推崇法家

一、中华文化的发展历程

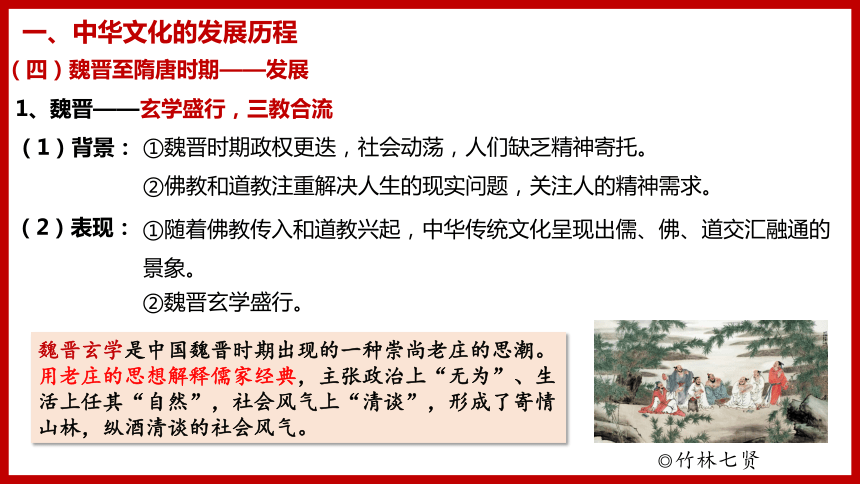

(四)魏晋至隋唐时期——发展

1、魏晋——玄学盛行,三教合流

(1)背景:

(2)表现:

①随着佛教传入和道教兴起,中华传统文化呈现出儒、佛、道交汇融通的景象。

②魏晋玄学盛行。

魏晋玄学是中国魏晋时期出现的一种崇尚老庄的思潮。用老庄的思想解释儒家经典,主张政治上“无为”、生活上任其“自然”,社会风气上“清谈”,形成了寄情山林,纵酒清谈的社会风气。

◎竹林七贤

①魏晋时期政权更迭,社会动荡,人们缺乏精神寄托。

②佛教和道教注重解决人生的现实问题,关注人的精神需求。

一、中华文化的发展历程

(四)魏晋至隋唐时期——发展

2、隋朝——三教合一

3、唐朝——三教并行

韩愈痛感于儒学的衰弱,著《原道》一文一方面竭力排佛,另一方面又在自己的学说中糅进了不少佛学的成果,其“道统说”即是受到佛教定祖立统的启发而提出的。除韩愈以外,李翱、柳宗元等人也在致力寻求调和儒、释二家的途径,逐一汲取佛教哲学的思辨成果来改造儒家学说。 ——ト宪群总撰稿《中国通史·隋唐五代两宋》

◎《虎溪三笑图》

4、隋唐时期,中华传统文化辉煌灿烂。

儒学家提出儒、佛、道“三教合归儒”,以儒为主。

①初期统治者尊道、礼佛、崇儒(三教并行)。

②佛学繁荣,传统儒学受到挑战。

③中期为维护封建统治,韩愈提出复兴儒学,巩固儒学主流思想的统治地位。

一、中华文化的发展历程

(五)宋元时期——繁荣

1、宋朝——理学形成

(1)背景:

(2)内容:

道、佛

儒(根本)

目的

理学基本流派

程朱理学

程颢

程颐

朱熹

陆王心学

陆九渊

王阳明

儒、佛、道学说相互渗透,吸收佛、道思想阐释儒学的新学派理学形成。

理学以“理”(或“天理”)为核心,既贯通宇宙自然和人生命运,又继承孔孟正宗,并能维护封建统治的新儒学。

一、中华文化的发展历程

(五)宋元时期——繁荣

1、宋朝——理学形成

(2)内容:程朱理学

物物皆有理。如火之所以热,水之所以寒,至于君臣、父子间皆是理。

——《河南程氏遗书》

宇宙之间,一理而已。天得之而为天,地得之而为地,而凡生于天地之间者,又各得之以为性。其张之为三纲,其纪之为五常,盖皆此理之流行,无所适而不在!

——朱熹《晦庵先生朱文公文集》

月印万川

①含义:理学,是一套包括宇宙观、人生观、认识论、方法论的理论体系。

②主张:

“理”是世界的本原,也称“天理”。

三纲五常

“存天理、灭人欲”

“格物致知”

客观唯心主义

——宇宙观

——人生观

——认识论

——方法论

一、中华文化的发展历程

(五)宋元时期——繁荣

1、宋朝——理学形成

(2)内容:陆王心学

万物森然于方寸之间,满心而发,充塞宇宙,无非此理而已。宇宙便是吾心,吾心便是宇宙。心皆是理,心即理也。

──《象山先生全集》卷三十六

主观唯心主义

夫人者,天地之心,天地万物,本吾一体者也。……是非之心,不虑而知,不学而能,所谓良知也。……知之真切笃实处,即是行;行之明觉精察处,即是知。知行功夫,本不可离。 ──王守仁《王文成公全书》

①创立:

②发展:

南宋理学家陆九渊把“心”作为宇宙万物的本原,提出“心”就是“理”的主张,强调“宇宙便是吾心,吾心即是宇宙”。

明朝王守仁继承和发展了陆九渊的学说,宣扬“心外无物”“心外无理”,提出“致良知”“知行合一”的学说。

一、中华文化的发展历程

(五)宋元时期——繁荣

1、宋朝——理学形成

(2)内容:

(3)特点:

理在身外

理存心中

程朱理学 陆王心学

不同点 世界本原 理是万物本原(客观唯心) 心是万物本原(主观唯心)

方法论 “格物致知” “发明本心”、“致良知”、“知行合一”

道德观 存天理,灭人欲 主张应以“内心”的自修、自省达到良知

相同点 实质 都以儒家纲常伦理约束社会,维护专制统治,遏制人们的自然欲求 影响 丰富了中华文化的理论思维,但它所宣扬的封建礼教,严重束缚了人们的精神世界。 哲学化、思辨化、世俗化、体系化。

一、中华文化的发展历程

(五)宋元时期——繁荣

2、宋元时期,科技、史学、文学、艺术高度繁荣。

一、中华文化的发展历程

(六)明清时期——传承转折

1、进步

2、禁锢

①明中期以后:

黄宗羲

“天下为主君为客”、工商皆本

顾炎武

经世致用、天下兴亡匹夫有责

王夫之

世界是物质的,变化是有规律的

批判:君为臣纲

批判:空谈

批判:唯心主义

康雍乾时期:君主专制高度发展,文字狱愈演愈烈,思想受到钳制,禁锢了中华文化的发展。

清风不识字,

何故乱翻书。

陆王心学得到广泛传播。

②明清之际:

提倡个性自由思想出现,抨击专制,倡导经世致用。

一、中华文化的发展历程

(七)近代——冲击与复兴

向西方学习以救亡图存逐渐成为近代中华文化的潮流

鸦片战争后

阶级 地主阶级抵抗派 地主阶级洋务派 资产阶级维新派 资产阶级革命派

代表 林则徐、魏源 李鸿章 康有为 孙中山

措施 “开眼看世界” 洋务运动 戊戌维新 辛亥革命

思想 师夷长技以制夷 中学为体 西学为用 提出建立君主立宪制 三民主义

民主共和

层面 器物 制度 20世纪初

兴起新文化运动;抨击封建思想,追求科学与民主

五四运动后

马克思主义在中国得到广泛传播,与中国实际相结合

一、中华文化的发展历程

(七)近代——冲击与复兴

北京:《论十大关系》

提出一系列富有中国特色的社会主义建设方针

西柏坡:《论人民民主专政》

党的工作重心、工作中心的转移;提出人民民主专政的思想

延安:《论持久战》《新民主主义论》

中国革命分两步走;新民主主义革命的科学概念及新民主主义社会的蓝图和前景

《井冈山的斗争》《星星之火,可以燎原》

“农村包围城市,武装夺取政权”道路

迷茫的探索——走别人的路

睿智的选择——走自己的路

马克思主义与中国实际相结合发展历程

湖南

井冈山

延安

西柏坡

北京

萌芽

形成

成熟

发展

一、中华文化的发展历程

知识小结

阶段 时间 概况

起源 远古时期 多元起源、多元一体、中原核心

奠基 先秦 华夏认同观念,儒家文化的思想核心形成,百家争鸣成为后世思想文化发展的源头

形成 秦汉 秦推崇法家,汉尊崇儒术,儒家思想成为正统与主流

发展 魏晋隋唐 儒、佛、道三教融通,儒学地位受到挑战,文化繁荣

繁荣 宋元 理学形成,丰富中华文化理论思维,宣扬封建礼教,科技文化繁荣

传承转折 明清之际 陆王心学,提倡个性自由,抨击封建专制,倡导经世致用

清前期 文字狱钳制思想,禁锢中华文化发展

冲击复兴 鸦片战争后 向西方学习,救亡图存成为近代中华文化潮流

新文化运动 抨击封建思想,追求科学与民主

五四运动后 马克思主义与中国实际相结合

二、中华优秀传统文化的内涵

(一)以人为本

(1)内涵:

周公

提出“敬天保民”的思想并制礼作乐,建立以人为中心的礼乐制度。

孔子

提倡“仁”,主张“仁者爱人”。

(2)意义:

后世儒学思想家大多恪守孔子的人本思想,从人与社会的关系入手,建立起儒家的一套规范社会关系的伦理秩序。

1、人本思想

人与社会的关系

关注人与社会,关注现实生活,主张积极入世 。

二、中华优秀传统文化的内涵

(一)以人为本

(1)内涵:

孔子

要求统治者体察民情,反对苛政。

(2)意义:

①历代思想家继承了先秦民本思想。

2、民本思想

政治伦理

②民本思想发展为系统的理论学说,并在一定程度上转化为政治实践,成为中华传统政治文化的重要特征,对推动中国历史发展起到了积极作用。

管子

提出君主治理国家要顺应民意。

孟子

提出“仁政”说,“民为贵,社稷次之,君为轻”。

是人本思想在政治伦理上的体现。表现为以人民为本,爱惜民力,体恤百姓。

二、中华优秀传统文化的内涵

(二)天人合一,道法自然

(1)内涵:

春秋时期

老子提出“道”的概念,指出“人法地,地法天,天法道,道法自然”,认为万物都是由道而产生,自然而然,追求天人合一。

(2)意义:

夏商时期

人们相信上天和鬼神,每遇事必祭天地、祖先。

①以朴素的唯物观解释自然,摒弃了天命的绝对权威。

战国时期

荀子提出“天行有常,不为尧存,不为桀亡”“制天命而用之”的思想。

②建立人与自然和谐发展的关系。

将天、地、人视为一个整体,认为人类利用自然应该尊重自然规律,顺应自然,建立人与自然和谐发展的关系。

二、中华优秀传统文化的内涵

(三)提倡爱国,追求家国情怀

(1)儒家学说精髓:

(2)意义:

①以天下为己任。

②有利于提高责任感、使命感意识,增强中华民族凝聚力。

天下之本在国,国之本在家,家之本在身。 ——孟 子

为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平。 ——张 载

先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。 ——范仲淹

人生自古谁无死,留取丹心照汗青。 ——文天祥

天下兴亡,匹夫有责。 ——顾炎武

修身齐家治国平天下。

二、中华优秀传统文化的内涵

(四)崇德尚贤,推崇天下为公

意义:

这些思想不仅在各国掀起了人才使用革故鼎新的大变革,也对历史上德才兼备、以德为先的用人制度产生了深远影响。

周朝统治者

主张“明德”“敬德”。

孔子

“为政以德”,主张以德治国,强调“道之以德,齐之以礼”。

墨子

“夫尚贤者,政之本也”,“贤者举而上之,富而贵之,以为官长”。

孟子

“尊贤使能,俊杰在位”。

《礼记》

“大道之行也,天下为公。选贤与能,讲信修睦”。

二、中华优秀传统文化的内涵

(五)自强不息,厚德载物

意义:

这些思想不断挑战自我,追求更大的进步,提高自身道德水平,以国家人民的利益为己任,体现了中华民族的精神境界。

孟子

“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”。

屈原

“路曼曼其修远兮,吾将上下而求索”。

《周易》

“天行健,君子以自强不息”“地势坤,君子以厚德载物”。

二、中华优秀传统文化的内涵

(六)和而不同

意义:

“和”的思想作为认识与处理事情的方法,对中华文化的发展起到了积极作用。

西周太史伯

“和实生物,同则不继”。

孔子

“君子和而不同,小人同而不和”。

孟子

“天时不如地利,地利不如人和”。

三、中华优秀传统文化的特点和价值

(一)特点

传统工艺本土建筑

①本土性

不同民族丰富多彩

②多样性

佛教传播民族交融

③包容性

炎黄子孙龙的传人

④凝聚性

汉字演变文化传承

⑤连续性

三、中华优秀传统文化的特点和价值

(二)价值

中华优秀传统文化是中华民族的突出优势,是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的根基,必须结合新的时代条件传承和弘扬好。

——《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》

1、思想价值:

是中华民族发展的内在思想源泉和精神动力。

潜移默化地影响着中国人的思维方式和行为方式。

2、政治价值:

维护着中国团结统一的政治局面。

为治国理政和道德建设提供了有益借鉴。

3、当代价值:

①为马克思主义中国化提供文化沃土和精神底蕴;②为社会主义市场经济发展提供价值导向;③为彰显文化自信提供精神支撑;④为社会主义核心价值观的构建提供思想源泉;⑤为解决人类问题贡献中国智慧。

总结提升

中国哲学家冯友兰曾经说:“在世界上中国是文明古国之一。其他古国,现在大部分都衰微了,中国还继续存在,不但继续存在,而且还进入了社会主义社会。中国是古而又新的国家……中国发展的历史源头和内在动力就是中华文化,中华文化为世界发展提供了滋养。”

中华文化源远流长的原因是什么?

①政治:

②经济:

③思想:

④教育:

⑤民族关系:

⑥对外关系:

⑦杰出人物:

⑧地理:

国家长期统一,中央集权制度发展完善。

农耕经济的发展和繁荣奠定物质基础。

儒家思想确立主导地位。

书院等古代教育机构保持了文化传承的连续性。

民族交往、融合。

兼收并蓄的对外交流丰富了中华文化内涵。

先进人士对中华文化的发展与弘扬。

相对封闭和广阔的地理环境,为中华文明独立发展提供有利条件。

总结提升

中华优秀传统文化的内涵与特点

一、中华文化的发展历程

二、中华优秀传统文化的内涵

三、中华优秀传统文化的特点和价值

以人为本,民本思想;天人合一,道法自然;提倡爱国,追求家国情怀;崇德尚贤,推崇天下为公;自强不息,厚德载物;和而不同

思想价值

政治价值

当代价值

远古时期、夏商周、春秋战国、秦、汉、魏晋、隋唐、宋元、明清、近代

随堂检测

1.(2023·全国高考乙卷·30)

图3、图4分别为1955~1956年拍摄的动画片《神笔》《骄傲的将军》的剧照,两部影片融入了中国传统戏曲、诗画等元素,在世界影坛上独树一帜。这体现出新中国艺术创作

A.探索民族化道路的取向 B.以进入世界市场为主要目标

C.摆脱外来艺术形式影响 D.服务于对外开放的基本国策

A

随堂检测

2.(2023·北京高考·1)中国传统音乐以宫、商、角、徵、羽为五声音阶。《史记·乐书》记载:“闻宫音,使人温舒而广大;闻商音,使人方正而好义;闻角音,使人恻隐而爱人;闻徵音,使人乐善而好施;闻羽音,使人整齐而好礼。”这一表述体现了中华文化

A.重视选贤任能 B.尊重个性自由 C.强调多元互鉴 D.注重仁义道德

D

3.(2023·山东高考·4)北宋理学家张载认为:“封建者,天下之事,分得简则治之精,不简则不精,故圣人必以天下分之于人,则事无不治者。……为天下者,奚为纷纷必亲天下之事?”这表明张载主张

A.扩大地方权力 B.恢复郡国并行制度

C.健全中央机构 D.简化官员选任程序

A

随堂检测

4.(2023.6·浙江高考·2)中华文化重视以人为本。子曰:“己所不欲,勿施于人。”“己欲立而立人,己欲达而达人。”这种“仁者爱人”的思想体现在政治伦理上就是民本思想。下列项中,反映孔子民本思想的是

A.无为而治 B.“相生相胜”

C.反对苛政 D.“兼爱”“非攻”

C

5.(2022·辽宁高考·2)《史记》《汉书》《后汉书》等文献中常见有“四海之内”“六合同风”“九州共贯”“方内安宁”“日月所照”等类似表述。这反映了汉代

A.边疆治理趋于完善 B.地方行政制度的发展

C.“大一统”的政治理念 D.“华夷之辨”的思想意识

C

选择性必修3:文化交流与传播

文化?

广义指人类在社会实践过程中所获得的物质、精神的生产能力和创造的物质、精神财富的总和。

狭义指精神生产能力和精神产品,包括一切社会意识形式:自然科学、技术科学、社会意识形态,有时又专指教育、科学、艺术等方面的知识与设施。

经济基础决定上层建筑。社会存在决定社会意识。 ——马克思

选必2

选必1:政治制度+选必3:意识形态

教材知识体系

第一单元 源远流长的中华文化

第二单元 丰富多样的世界文化

第三单元 人口迁徙、文化交融与认同

第四单元 商路、贸易与文化交流

第五单元 战争与文化交锋

第六单元 文化的传承与保护

地域文化发展

交流与传播途径

传承、保护和共享

多样性

交互性

传承性

第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

课程标准

1.了解中华优秀传统文化的内涵。

2.从人类文明发展和世界文化交流的角度,认识中华优秀传统文化的特点和价值。

一、中华文化的发展历程

(一)远古时期——起源

1、起源:

◎中国石器时代古人类遗址和文化遗存分布示意图

2、特点:

四川广汉·三星堆

——————————

中原核心

中国是远古人类起源的重要地区,中华文明是人类最古老的文明之一。

(3)多元一体:中原华夏族为核心向四周辐射,推动着多元一体中华文化的形成。

(1)多元起源:黄河、长江、珠江、辽河流域,还是北方草原、四川盆地、青藏高原、天山南北,都是孕育中华文明的摇篮。

(2)中原核心:中原华夏族率先成为核心。

一、中华文化的发展历程

(二)先秦时期——奠基

1、夏、商、西周——

◎四羊方尊

1938年出土于湖南宁乡的四羊方尊,反映了商朝青铜器的精美。

◎后母戊鼎

又称司母戊鼎、司母戊大方鼎,1939年出土于河南省安阳市武官村,重832.84千克,是目前已知中国古代最重的青铜器,足以代表高度发达的商代青铜文化。

◎何尊

中国西周早期一个名叫何的西周宗室贵族所作的祭器,尊内底铸有铭文12行,122字铭文,其中“宅兹中国”为“中国”一词最早的文字记载。

青铜文明

礼乐制度将宗法等级制具体化、生活化。

礼乐制:起源于西周时期,春秋战国逐渐瓦解。由周公制定,“礼”主要对人的身份进行划分和社会规范,最终形成等级制度;“乐”基于礼的等级制度,运用音乐进行缓解社会矛盾。其目的是为巩固等级制社会,其次也是吸取商代灭亡的教训,反对"淫乐",采取"节乐"措施。

中国政治与文化之变革,莫剧于殷、周之际。——王国维

材料1:殷人尊神,率民以事神,先鬼而后礼。 ——《礼记》

材料2:周代统治者提出了“天命靡常,唯德是辅”、“天视自我民视,天听自我民听”、“民之所欲,天必从之” 、“欲至于万年,惟王子子孙孙永保民”等思想。 ——《尚书》

思考:根据材料并结合所学,概括殷周之际统治者治国理念的变化。

变化:由敬鬼神到重人事,体现了人文/理性色彩

神权色彩

敬天保民、民本思想

一、中华文化的发展历程

(二)先秦时期——奠基

2、春秋战国

(1)华夏认同

春秋战国时期,内迁的戎狄蛮夷逐渐融入华夏族,初步形成了各地区、各民族共同的血缘认同、文化认同。

中原

南蛮

北狄

西戎

东夷

中原各国社会

发展比较先进

频繁往来

密切联系

中原

南蛮

北狄

西戎

东夷

各民族交融,华夏族更加稳定

分布更加广泛

华夏认同:唐朝孔颖达说“中国有礼仪之大,故称夏;有服章之美,谓之华。”“华夏”连称本意指衣冠华美又重礼仪。华夏作为文化、政治实体,在春秋战国时被周边民族所认同。

一、中华文化的发展历程

(二)先秦时期——奠基

2、春秋战国

(2)百家争鸣:表现

影响:这一时期的学术思想大放异彩,成为后世思想文化发展的源头。先秦成为中华文化的奠基时期。

学派 代表人物 思想主张

儒家 孟子 “仁政”“民贵君轻”人性本善

荀子 人性本恶、隆礼重法、制天命而用之

道家 庄子 逍遥自由

墨家 墨子 “兼爱”“非攻”“尚贤”节俭

法家 韩非 法治、中央集权

阴阳家 邹衍 五行说“相生相胜”

②战国时期:一大批思想家纷纷著书立说,提出了自己的看法和主张,“百家争鸣”局面出现。

①春秋时期:孔子对西周礼乐文明进行多方面阐述,儒家文化的思想核心形成。

一、中华文化的发展历程

(三)秦汉时期——形成

1、秦朝——

2、汉朝——尊崇儒术

“春秋大一统”

加强中央集权

君权神授、天人合一、天人感应

加强君主专制

三纲五常

维护统治秩序

董仲舒新儒学

“霸王道杂之”

(1)背景:

(2)表现:

(1)目的:

(2)表现:

建立起统一多民族的国家。

推崇法家(焚书坑儒);以法为教,以吏为师。

为巩固大一统局面。

汉初奉行黄老无为之治→汉武帝接受董仲舒的建议,尊崇儒术,确立儒学的正统地位。从此,儒家思想成为两千多年来中华传统文化的主流。

推崇法家

一、中华文化的发展历程

(四)魏晋至隋唐时期——发展

1、魏晋——玄学盛行,三教合流

(1)背景:

(2)表现:

①随着佛教传入和道教兴起,中华传统文化呈现出儒、佛、道交汇融通的景象。

②魏晋玄学盛行。

魏晋玄学是中国魏晋时期出现的一种崇尚老庄的思潮。用老庄的思想解释儒家经典,主张政治上“无为”、生活上任其“自然”,社会风气上“清谈”,形成了寄情山林,纵酒清谈的社会风气。

◎竹林七贤

①魏晋时期政权更迭,社会动荡,人们缺乏精神寄托。

②佛教和道教注重解决人生的现实问题,关注人的精神需求。

一、中华文化的发展历程

(四)魏晋至隋唐时期——发展

2、隋朝——三教合一

3、唐朝——三教并行

韩愈痛感于儒学的衰弱,著《原道》一文一方面竭力排佛,另一方面又在自己的学说中糅进了不少佛学的成果,其“道统说”即是受到佛教定祖立统的启发而提出的。除韩愈以外,李翱、柳宗元等人也在致力寻求调和儒、释二家的途径,逐一汲取佛教哲学的思辨成果来改造儒家学说。 ——ト宪群总撰稿《中国通史·隋唐五代两宋》

◎《虎溪三笑图》

4、隋唐时期,中华传统文化辉煌灿烂。

儒学家提出儒、佛、道“三教合归儒”,以儒为主。

①初期统治者尊道、礼佛、崇儒(三教并行)。

②佛学繁荣,传统儒学受到挑战。

③中期为维护封建统治,韩愈提出复兴儒学,巩固儒学主流思想的统治地位。

一、中华文化的发展历程

(五)宋元时期——繁荣

1、宋朝——理学形成

(1)背景:

(2)内容:

道、佛

儒(根本)

目的

理学基本流派

程朱理学

程颢

程颐

朱熹

陆王心学

陆九渊

王阳明

儒、佛、道学说相互渗透,吸收佛、道思想阐释儒学的新学派理学形成。

理学以“理”(或“天理”)为核心,既贯通宇宙自然和人生命运,又继承孔孟正宗,并能维护封建统治的新儒学。

一、中华文化的发展历程

(五)宋元时期——繁荣

1、宋朝——理学形成

(2)内容:程朱理学

物物皆有理。如火之所以热,水之所以寒,至于君臣、父子间皆是理。

——《河南程氏遗书》

宇宙之间,一理而已。天得之而为天,地得之而为地,而凡生于天地之间者,又各得之以为性。其张之为三纲,其纪之为五常,盖皆此理之流行,无所适而不在!

——朱熹《晦庵先生朱文公文集》

月印万川

①含义:理学,是一套包括宇宙观、人生观、认识论、方法论的理论体系。

②主张:

“理”是世界的本原,也称“天理”。

三纲五常

“存天理、灭人欲”

“格物致知”

客观唯心主义

——宇宙观

——人生观

——认识论

——方法论

一、中华文化的发展历程

(五)宋元时期——繁荣

1、宋朝——理学形成

(2)内容:陆王心学

万物森然于方寸之间,满心而发,充塞宇宙,无非此理而已。宇宙便是吾心,吾心便是宇宙。心皆是理,心即理也。

──《象山先生全集》卷三十六

主观唯心主义

夫人者,天地之心,天地万物,本吾一体者也。……是非之心,不虑而知,不学而能,所谓良知也。……知之真切笃实处,即是行;行之明觉精察处,即是知。知行功夫,本不可离。 ──王守仁《王文成公全书》

①创立:

②发展:

南宋理学家陆九渊把“心”作为宇宙万物的本原,提出“心”就是“理”的主张,强调“宇宙便是吾心,吾心即是宇宙”。

明朝王守仁继承和发展了陆九渊的学说,宣扬“心外无物”“心外无理”,提出“致良知”“知行合一”的学说。

一、中华文化的发展历程

(五)宋元时期——繁荣

1、宋朝——理学形成

(2)内容:

(3)特点:

理在身外

理存心中

程朱理学 陆王心学

不同点 世界本原 理是万物本原(客观唯心) 心是万物本原(主观唯心)

方法论 “格物致知” “发明本心”、“致良知”、“知行合一”

道德观 存天理,灭人欲 主张应以“内心”的自修、自省达到良知

相同点 实质 都以儒家纲常伦理约束社会,维护专制统治,遏制人们的自然欲求 影响 丰富了中华文化的理论思维,但它所宣扬的封建礼教,严重束缚了人们的精神世界。 哲学化、思辨化、世俗化、体系化。

一、中华文化的发展历程

(五)宋元时期——繁荣

2、宋元时期,科技、史学、文学、艺术高度繁荣。

一、中华文化的发展历程

(六)明清时期——传承转折

1、进步

2、禁锢

①明中期以后:

黄宗羲

“天下为主君为客”、工商皆本

顾炎武

经世致用、天下兴亡匹夫有责

王夫之

世界是物质的,变化是有规律的

批判:君为臣纲

批判:空谈

批判:唯心主义

康雍乾时期:君主专制高度发展,文字狱愈演愈烈,思想受到钳制,禁锢了中华文化的发展。

清风不识字,

何故乱翻书。

陆王心学得到广泛传播。

②明清之际:

提倡个性自由思想出现,抨击专制,倡导经世致用。

一、中华文化的发展历程

(七)近代——冲击与复兴

向西方学习以救亡图存逐渐成为近代中华文化的潮流

鸦片战争后

阶级 地主阶级抵抗派 地主阶级洋务派 资产阶级维新派 资产阶级革命派

代表 林则徐、魏源 李鸿章 康有为 孙中山

措施 “开眼看世界” 洋务运动 戊戌维新 辛亥革命

思想 师夷长技以制夷 中学为体 西学为用 提出建立君主立宪制 三民主义

民主共和

层面 器物 制度 20世纪初

兴起新文化运动;抨击封建思想,追求科学与民主

五四运动后

马克思主义在中国得到广泛传播,与中国实际相结合

一、中华文化的发展历程

(七)近代——冲击与复兴

北京:《论十大关系》

提出一系列富有中国特色的社会主义建设方针

西柏坡:《论人民民主专政》

党的工作重心、工作中心的转移;提出人民民主专政的思想

延安:《论持久战》《新民主主义论》

中国革命分两步走;新民主主义革命的科学概念及新民主主义社会的蓝图和前景

《井冈山的斗争》《星星之火,可以燎原》

“农村包围城市,武装夺取政权”道路

迷茫的探索——走别人的路

睿智的选择——走自己的路

马克思主义与中国实际相结合发展历程

湖南

井冈山

延安

西柏坡

北京

萌芽

形成

成熟

发展

一、中华文化的发展历程

知识小结

阶段 时间 概况

起源 远古时期 多元起源、多元一体、中原核心

奠基 先秦 华夏认同观念,儒家文化的思想核心形成,百家争鸣成为后世思想文化发展的源头

形成 秦汉 秦推崇法家,汉尊崇儒术,儒家思想成为正统与主流

发展 魏晋隋唐 儒、佛、道三教融通,儒学地位受到挑战,文化繁荣

繁荣 宋元 理学形成,丰富中华文化理论思维,宣扬封建礼教,科技文化繁荣

传承转折 明清之际 陆王心学,提倡个性自由,抨击封建专制,倡导经世致用

清前期 文字狱钳制思想,禁锢中华文化发展

冲击复兴 鸦片战争后 向西方学习,救亡图存成为近代中华文化潮流

新文化运动 抨击封建思想,追求科学与民主

五四运动后 马克思主义与中国实际相结合

二、中华优秀传统文化的内涵

(一)以人为本

(1)内涵:

周公

提出“敬天保民”的思想并制礼作乐,建立以人为中心的礼乐制度。

孔子

提倡“仁”,主张“仁者爱人”。

(2)意义:

后世儒学思想家大多恪守孔子的人本思想,从人与社会的关系入手,建立起儒家的一套规范社会关系的伦理秩序。

1、人本思想

人与社会的关系

关注人与社会,关注现实生活,主张积极入世 。

二、中华优秀传统文化的内涵

(一)以人为本

(1)内涵:

孔子

要求统治者体察民情,反对苛政。

(2)意义:

①历代思想家继承了先秦民本思想。

2、民本思想

政治伦理

②民本思想发展为系统的理论学说,并在一定程度上转化为政治实践,成为中华传统政治文化的重要特征,对推动中国历史发展起到了积极作用。

管子

提出君主治理国家要顺应民意。

孟子

提出“仁政”说,“民为贵,社稷次之,君为轻”。

是人本思想在政治伦理上的体现。表现为以人民为本,爱惜民力,体恤百姓。

二、中华优秀传统文化的内涵

(二)天人合一,道法自然

(1)内涵:

春秋时期

老子提出“道”的概念,指出“人法地,地法天,天法道,道法自然”,认为万物都是由道而产生,自然而然,追求天人合一。

(2)意义:

夏商时期

人们相信上天和鬼神,每遇事必祭天地、祖先。

①以朴素的唯物观解释自然,摒弃了天命的绝对权威。

战国时期

荀子提出“天行有常,不为尧存,不为桀亡”“制天命而用之”的思想。

②建立人与自然和谐发展的关系。

将天、地、人视为一个整体,认为人类利用自然应该尊重自然规律,顺应自然,建立人与自然和谐发展的关系。

二、中华优秀传统文化的内涵

(三)提倡爱国,追求家国情怀

(1)儒家学说精髓:

(2)意义:

①以天下为己任。

②有利于提高责任感、使命感意识,增强中华民族凝聚力。

天下之本在国,国之本在家,家之本在身。 ——孟 子

为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平。 ——张 载

先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。 ——范仲淹

人生自古谁无死,留取丹心照汗青。 ——文天祥

天下兴亡,匹夫有责。 ——顾炎武

修身齐家治国平天下。

二、中华优秀传统文化的内涵

(四)崇德尚贤,推崇天下为公

意义:

这些思想不仅在各国掀起了人才使用革故鼎新的大变革,也对历史上德才兼备、以德为先的用人制度产生了深远影响。

周朝统治者

主张“明德”“敬德”。

孔子

“为政以德”,主张以德治国,强调“道之以德,齐之以礼”。

墨子

“夫尚贤者,政之本也”,“贤者举而上之,富而贵之,以为官长”。

孟子

“尊贤使能,俊杰在位”。

《礼记》

“大道之行也,天下为公。选贤与能,讲信修睦”。

二、中华优秀传统文化的内涵

(五)自强不息,厚德载物

意义:

这些思想不断挑战自我,追求更大的进步,提高自身道德水平,以国家人民的利益为己任,体现了中华民族的精神境界。

孟子

“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”。

屈原

“路曼曼其修远兮,吾将上下而求索”。

《周易》

“天行健,君子以自强不息”“地势坤,君子以厚德载物”。

二、中华优秀传统文化的内涵

(六)和而不同

意义:

“和”的思想作为认识与处理事情的方法,对中华文化的发展起到了积极作用。

西周太史伯

“和实生物,同则不继”。

孔子

“君子和而不同,小人同而不和”。

孟子

“天时不如地利,地利不如人和”。

三、中华优秀传统文化的特点和价值

(一)特点

传统工艺本土建筑

①本土性

不同民族丰富多彩

②多样性

佛教传播民族交融

③包容性

炎黄子孙龙的传人

④凝聚性

汉字演变文化传承

⑤连续性

三、中华优秀传统文化的特点和价值

(二)价值

中华优秀传统文化是中华民族的突出优势,是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的根基,必须结合新的时代条件传承和弘扬好。

——《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》

1、思想价值:

是中华民族发展的内在思想源泉和精神动力。

潜移默化地影响着中国人的思维方式和行为方式。

2、政治价值:

维护着中国团结统一的政治局面。

为治国理政和道德建设提供了有益借鉴。

3、当代价值:

①为马克思主义中国化提供文化沃土和精神底蕴;②为社会主义市场经济发展提供价值导向;③为彰显文化自信提供精神支撑;④为社会主义核心价值观的构建提供思想源泉;⑤为解决人类问题贡献中国智慧。

总结提升

中国哲学家冯友兰曾经说:“在世界上中国是文明古国之一。其他古国,现在大部分都衰微了,中国还继续存在,不但继续存在,而且还进入了社会主义社会。中国是古而又新的国家……中国发展的历史源头和内在动力就是中华文化,中华文化为世界发展提供了滋养。”

中华文化源远流长的原因是什么?

①政治:

②经济:

③思想:

④教育:

⑤民族关系:

⑥对外关系:

⑦杰出人物:

⑧地理:

国家长期统一,中央集权制度发展完善。

农耕经济的发展和繁荣奠定物质基础。

儒家思想确立主导地位。

书院等古代教育机构保持了文化传承的连续性。

民族交往、融合。

兼收并蓄的对外交流丰富了中华文化内涵。

先进人士对中华文化的发展与弘扬。

相对封闭和广阔的地理环境,为中华文明独立发展提供有利条件。

总结提升

中华优秀传统文化的内涵与特点

一、中华文化的发展历程

二、中华优秀传统文化的内涵

三、中华优秀传统文化的特点和价值

以人为本,民本思想;天人合一,道法自然;提倡爱国,追求家国情怀;崇德尚贤,推崇天下为公;自强不息,厚德载物;和而不同

思想价值

政治价值

当代价值

远古时期、夏商周、春秋战国、秦、汉、魏晋、隋唐、宋元、明清、近代

随堂检测

1.(2023·全国高考乙卷·30)

图3、图4分别为1955~1956年拍摄的动画片《神笔》《骄傲的将军》的剧照,两部影片融入了中国传统戏曲、诗画等元素,在世界影坛上独树一帜。这体现出新中国艺术创作

A.探索民族化道路的取向 B.以进入世界市场为主要目标

C.摆脱外来艺术形式影响 D.服务于对外开放的基本国策

A

随堂检测

2.(2023·北京高考·1)中国传统音乐以宫、商、角、徵、羽为五声音阶。《史记·乐书》记载:“闻宫音,使人温舒而广大;闻商音,使人方正而好义;闻角音,使人恻隐而爱人;闻徵音,使人乐善而好施;闻羽音,使人整齐而好礼。”这一表述体现了中华文化

A.重视选贤任能 B.尊重个性自由 C.强调多元互鉴 D.注重仁义道德

D

3.(2023·山东高考·4)北宋理学家张载认为:“封建者,天下之事,分得简则治之精,不简则不精,故圣人必以天下分之于人,则事无不治者。……为天下者,奚为纷纷必亲天下之事?”这表明张载主张

A.扩大地方权力 B.恢复郡国并行制度

C.健全中央机构 D.简化官员选任程序

A

随堂检测

4.(2023.6·浙江高考·2)中华文化重视以人为本。子曰:“己所不欲,勿施于人。”“己欲立而立人,己欲达而达人。”这种“仁者爱人”的思想体现在政治伦理上就是民本思想。下列项中,反映孔子民本思想的是

A.无为而治 B.“相生相胜”

C.反对苛政 D.“兼爱”“非攻”

C

5.(2022·辽宁高考·2)《史记》《汉书》《后汉书》等文献中常见有“四海之内”“六合同风”“九州共贯”“方内安宁”“日月所照”等类似表述。这反映了汉代

A.边疆治理趋于完善 B.地方行政制度的发展

C.“大一统”的政治理念 D.“华夷之辨”的思想意识

C

同课章节目录

- 第一单元 源远流长的中华文化

- 第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

- 第2课 中华文化的世界意义

- 第二单元 丰富多样的世界文化

- 第3课 古代西亚、 非洲文化

- 第4课 欧洲文化的形成

- 第5课 南亚、 东亚与美洲的文化

- 第三单元 人口迁徙、文化交融与认同

- 第6课 古代人类的迁徙和区域文化的形成

- 第7课 近代殖民活动和人口的跨地域转移

- 第8课 现代社会的移民和多元文化

- 第四单元 商路、贸易与文化交流

- 第9课 古代的商路、 贸易与文化交流

- 第10课 近代以来的世界贸易与文化交流的扩展

- 第五单元 战争与文化交锋

- 第11课 古代战争与地域文化的演变

- 第12课 近代战争与西方文化的扩张

- 第13课 现代战争与不同文化的碰撞和交流

- 第六单元 文化的传承与保护

- 第14课 文化传承的多种载体及其发展

- 第15课 文化遗产:全人类共同的财富

- 活动课 信息革命与人类文化共享