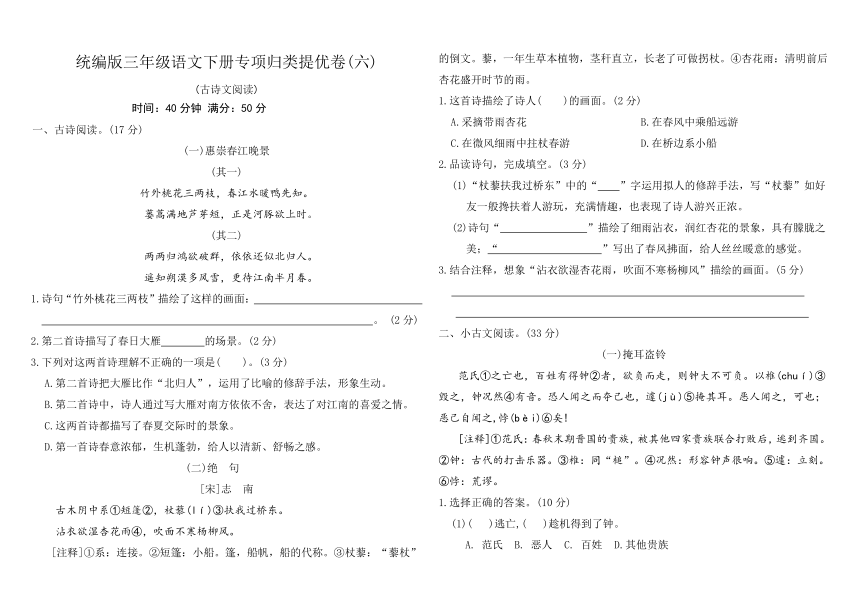

统编版三年级语文下册专项归类提优卷(六)(含答案)

文档属性

| 名称 | 统编版三年级语文下册专项归类提优卷(六)(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 19.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-06-25 08:30:47 | ||

图片预览

文档简介

统编版三年级语文下册专项归类提优卷(六)

(古诗文阅读)

时间:40分钟 满分:50分

一、古诗阅读。(17分)

(一)惠崇春江晚景

(其一)

竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知。

蒌蒿满地芦芽短,正是河豚欲上时。

(其二)

两两归鸿欲破群,依依还似北归人。

遥知朔漠多风雪,更待江南半月春。

1.诗句“竹外桃花三两枝”描绘了这样的画面: 。 (2分)

2.第二首诗描写了春日大雁 的场景。(2分)

3.下列对这两首诗理解不正确的一项是( )。(3分)

A.第二首诗把大雁比作“北归人”,运用了比喻的修辞手法,形象生动。

B.第二首诗中,诗人通过写大雁对南方依依不舍,表达了对江南的喜爱之情。

C.这两首诗都描写了春夏交际时的景象。

D.第一首诗春意浓郁,生机蓬勃,给人以清新、舒畅之感。

(二)绝 句

[宋]志 南

古木阴中系①短篷②,杖藜(lí)③扶我过桥东。

沾衣欲湿杏花雨④,吹面不寒杨柳风。

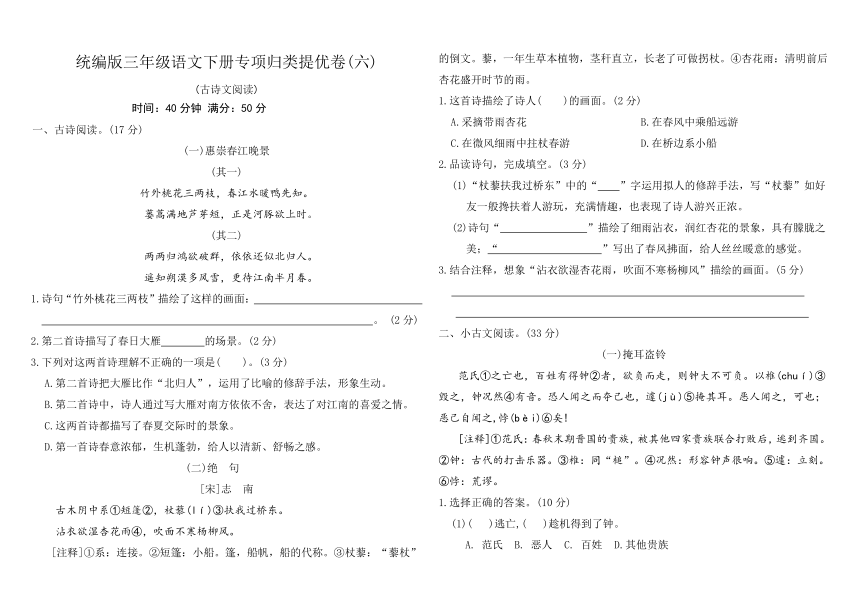

[注释]①系:连接。②短篷:小船。篷,船帆,船的代称。③杖藜:“藜杖”的倒文。藜,一年生草本植物,茎秆直立,长老了可做拐杖。④杏花雨:清明前后杏花盛开时节的雨。

1.这首诗描绘了诗人( )的画面。(2分)

A.采摘带雨杏花 B.在春风中乘船远游

C.在微风细雨中拄杖春游 D.在桥边系小船

2.品读诗句,完成填空。(3分)

(1)“杖藜扶我过桥东”中的“ ”字运用拟人的修辞手法,写“杖藜”如好友一般搀扶着人游玩,充满情趣,也表现了诗人游兴正浓。

(2)诗句“ ”描绘了细雨沾衣,润红杏花的景象,具有朦胧之美;“ ”写出了春风拂面,给人丝丝暖意的感觉。

3.结合注释,想象“沾衣欲湿杏花雨,吹面不寒杨柳风”描绘的画面。(5分)

二、小古文阅读。(33分)

(一)掩耳盗铃

范氏①之亡也,百姓有得钟②者,欲负而走,则钟大不可负。以椎(chuí)③毁之,钟况然④有音。恐人闻之而夺己也,遽(jù)⑤掩其耳。恶人闻之,可也;恶己自闻之,悖(bèi)⑥矣!

[注释]①范氏:春秋末期晋国的贵族,被其他四家贵族联合打败后,逃到齐国。②钟:古代的打击乐器。③椎:同“槌”。④况然:形容钟声很响。⑤遽:立刻。⑥悖:荒谬。

1.选择正确的答案。(10分)

(1)( )逃亡,( )趁机得到了钟。

A. 范氏 B. 恶人 C. 百姓 D.其他贵族

(2)“欲负而走”中“负”的意思是( )。

A. 倚靠 B. 担负 C.遭受 D. 驮,背

(3)“恐人闻之而夺己也”的意思是( )。

A. 自己害怕听到钟声,不敢去抢。

B.用钟声吓唬别人,让人不敢和自己来抢这口钟。

C.害怕别人听到钟声,来把钟抢走了。

D.怀疑别人听到钟声,把他赶走了。

(4)“以椎毁之”的原因是( )。

A.欲负而走,则钟大不可负

B.钟况然有音

C.恶人闻之

D.恶己自闻之

2.“掩耳盗铃”比喻 ,它的近义词是 。(4分)

3.用自己的话说说你从《掩耳盗铃》这则寓言中懂得了什么道理。(6分)

(二)争 雁

昔①人有睹雁翔者,将援弓射之,曰:“获则烹。”其弟争曰:“舒雁②烹宜,翔雁燔③宜。”竞斗④而讼⑤于社伯⑥。社伯请剖雁,烹燔半焉。已而索⑦雁,则凌空远矣。

[注释]①昔:以前。②舒雁:鹅的别称。③燔:烤。④竞斗:争吵。⑤讼:裁决。⑥社伯:一社之长。古代二十五家为一社。伯,长者。⑦索:寻找。

1.写出下列加点字的意思。(6分)

(1)昔人有睹雁翔者

(2)将援弓射之

(3)获则烹

2.故事中,兄弟两人争论大雁的吃法:哥哥想 ,弟弟想 (用文中的字回答)。社伯为他们想到的吃法: (画线句子的意思)。故事的结局是 。(4分)

3.这则故事让我们明白的道理是( )。(3分)

A.与人争辩时要把观点说清楚。

B.不要因为无意义的争论而错过时机。

C.不能射杀野生动物

专项归类提优卷(六)

古诗文阅读

一、(一)1.示例:竹林外两三枝桃花初放,十分好看

2.北飞

3. C

(二)1. C

2.(1)扶 (2)沾衣欲湿杏花雨 吹面不寒杨柳风

3.示例:丝丝细雨,淋不湿我的衣衫;它飘洒在艳丽的杏花上,使花儿更加灿烂。阵阵微风吹拂着我的脸,不禁使人感到微寒;它舞动着嫩绿细长的柳条,显得格外轻柔飞扬。

二、(一)1.(1)A C

(2)D

(3)C

(4)A

2.自己欺骗自己,明明掩盖不了的事偏要设法掩盖 示例:自欺欺人

3.示例:自作聪明、想要欺骗别人的人,往往只是在自我欺骗。

(二)1.(1)看见。 (2)指飞翔的大雁。 (3)得到。

2.烹 燔 把雁剖成两半,用一半煮一半烤的吃法 大雁飞走了

3. B

(古诗文阅读)

时间:40分钟 满分:50分

一、古诗阅读。(17分)

(一)惠崇春江晚景

(其一)

竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知。

蒌蒿满地芦芽短,正是河豚欲上时。

(其二)

两两归鸿欲破群,依依还似北归人。

遥知朔漠多风雪,更待江南半月春。

1.诗句“竹外桃花三两枝”描绘了这样的画面: 。 (2分)

2.第二首诗描写了春日大雁 的场景。(2分)

3.下列对这两首诗理解不正确的一项是( )。(3分)

A.第二首诗把大雁比作“北归人”,运用了比喻的修辞手法,形象生动。

B.第二首诗中,诗人通过写大雁对南方依依不舍,表达了对江南的喜爱之情。

C.这两首诗都描写了春夏交际时的景象。

D.第一首诗春意浓郁,生机蓬勃,给人以清新、舒畅之感。

(二)绝 句

[宋]志 南

古木阴中系①短篷②,杖藜(lí)③扶我过桥东。

沾衣欲湿杏花雨④,吹面不寒杨柳风。

[注释]①系:连接。②短篷:小船。篷,船帆,船的代称。③杖藜:“藜杖”的倒文。藜,一年生草本植物,茎秆直立,长老了可做拐杖。④杏花雨:清明前后杏花盛开时节的雨。

1.这首诗描绘了诗人( )的画面。(2分)

A.采摘带雨杏花 B.在春风中乘船远游

C.在微风细雨中拄杖春游 D.在桥边系小船

2.品读诗句,完成填空。(3分)

(1)“杖藜扶我过桥东”中的“ ”字运用拟人的修辞手法,写“杖藜”如好友一般搀扶着人游玩,充满情趣,也表现了诗人游兴正浓。

(2)诗句“ ”描绘了细雨沾衣,润红杏花的景象,具有朦胧之美;“ ”写出了春风拂面,给人丝丝暖意的感觉。

3.结合注释,想象“沾衣欲湿杏花雨,吹面不寒杨柳风”描绘的画面。(5分)

二、小古文阅读。(33分)

(一)掩耳盗铃

范氏①之亡也,百姓有得钟②者,欲负而走,则钟大不可负。以椎(chuí)③毁之,钟况然④有音。恐人闻之而夺己也,遽(jù)⑤掩其耳。恶人闻之,可也;恶己自闻之,悖(bèi)⑥矣!

[注释]①范氏:春秋末期晋国的贵族,被其他四家贵族联合打败后,逃到齐国。②钟:古代的打击乐器。③椎:同“槌”。④况然:形容钟声很响。⑤遽:立刻。⑥悖:荒谬。

1.选择正确的答案。(10分)

(1)( )逃亡,( )趁机得到了钟。

A. 范氏 B. 恶人 C. 百姓 D.其他贵族

(2)“欲负而走”中“负”的意思是( )。

A. 倚靠 B. 担负 C.遭受 D. 驮,背

(3)“恐人闻之而夺己也”的意思是( )。

A. 自己害怕听到钟声,不敢去抢。

B.用钟声吓唬别人,让人不敢和自己来抢这口钟。

C.害怕别人听到钟声,来把钟抢走了。

D.怀疑别人听到钟声,把他赶走了。

(4)“以椎毁之”的原因是( )。

A.欲负而走,则钟大不可负

B.钟况然有音

C.恶人闻之

D.恶己自闻之

2.“掩耳盗铃”比喻 ,它的近义词是 。(4分)

3.用自己的话说说你从《掩耳盗铃》这则寓言中懂得了什么道理。(6分)

(二)争 雁

昔①人有睹雁翔者,将援弓射之,曰:“获则烹。”其弟争曰:“舒雁②烹宜,翔雁燔③宜。”竞斗④而讼⑤于社伯⑥。社伯请剖雁,烹燔半焉。已而索⑦雁,则凌空远矣。

[注释]①昔:以前。②舒雁:鹅的别称。③燔:烤。④竞斗:争吵。⑤讼:裁决。⑥社伯:一社之长。古代二十五家为一社。伯,长者。⑦索:寻找。

1.写出下列加点字的意思。(6分)

(1)昔人有睹雁翔者

(2)将援弓射之

(3)获则烹

2.故事中,兄弟两人争论大雁的吃法:哥哥想 ,弟弟想 (用文中的字回答)。社伯为他们想到的吃法: (画线句子的意思)。故事的结局是 。(4分)

3.这则故事让我们明白的道理是( )。(3分)

A.与人争辩时要把观点说清楚。

B.不要因为无意义的争论而错过时机。

C.不能射杀野生动物

专项归类提优卷(六)

古诗文阅读

一、(一)1.示例:竹林外两三枝桃花初放,十分好看

2.北飞

3. C

(二)1. C

2.(1)扶 (2)沾衣欲湿杏花雨 吹面不寒杨柳风

3.示例:丝丝细雨,淋不湿我的衣衫;它飘洒在艳丽的杏花上,使花儿更加灿烂。阵阵微风吹拂着我的脸,不禁使人感到微寒;它舞动着嫩绿细长的柳条,显得格外轻柔飞扬。

二、(一)1.(1)A C

(2)D

(3)C

(4)A

2.自己欺骗自己,明明掩盖不了的事偏要设法掩盖 示例:自欺欺人

3.示例:自作聪明、想要欺骗别人的人,往往只是在自我欺骗。

(二)1.(1)看见。 (2)指飞翔的大雁。 (3)得到。

2.烹 燔 把雁剖成两半,用一半煮一半烤的吃法 大雁飞走了

3. B

同课章节目录

- 第一单元

- 1 古诗三首

- 2 燕子

- 3 荷花

- 4* 昆虫备忘录

- 口语交际:春游去哪儿玩

- 习作:我的植物朋友

- 语文园地

- 第二单元

- 5 守株待兔

- 6 陶罐和铁罐

- 7 鹿角和鹿腿

- 8* 池子与河流

- 口语交际:该不该实行班干部轮流制

- 习作:看图画,写一写

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第三单元

- 9 古诗三首

- 10 纸的发明

- 11 赵州桥

- 12* 一幅名扬中外的画

- 语文园地

- 第四单元

- 13 花钟

- 14 蜜蜂

- 15* 小虾

- 习作:我做了一项小实验

- 语文园地

- 第五单元

- 16 宇宙的另一边

- 17 我变成了一棵树

- 习作例文

- 习作:奇妙的想象

- 第六单元

- 18 童年的水墨画

- 19 剃头大师

- 20 肥皂泡

- 21* 我不能失信

- 习作:身边那些有特点的人

- 语文园地

- 第七单元

- 22 我们奇妙的世界

- 23 海底世界

- 24 火烧云

- 口语交际:劝告

- 习作:国宝大熊猫

- 语文园地

- 第八单元

- 25 慢性子裁缝和急性子顾客

- 26* 方帽子店

- 27 漏

- 28* 枣核

- 口语交际:趣味故事会

- 习作:这样想象真有趣

- 语文园地