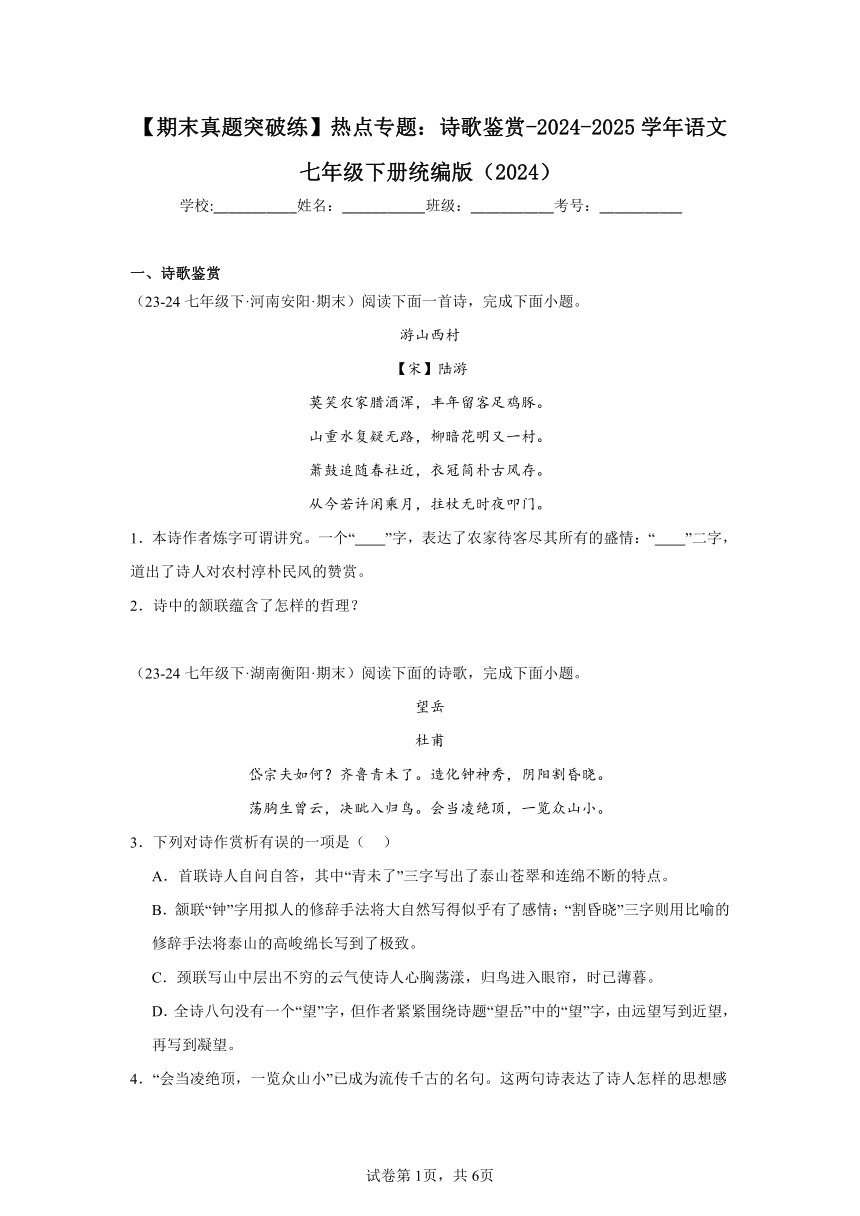

【期末真题突破练】热点专题:诗歌鉴赏-2024-2025学年语文七年级下册统编版(2024)(含解析)

文档属性

| 名称 | 【期末真题突破练】热点专题:诗歌鉴赏-2024-2025学年语文七年级下册统编版(2024)(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 36.7KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-06-24 20:36:27 | ||

图片预览

文档简介

【期末真题突破练】热点专题:诗歌鉴赏-2024-2025学年语文七年级下册统编版(2024)

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、诗歌鉴赏

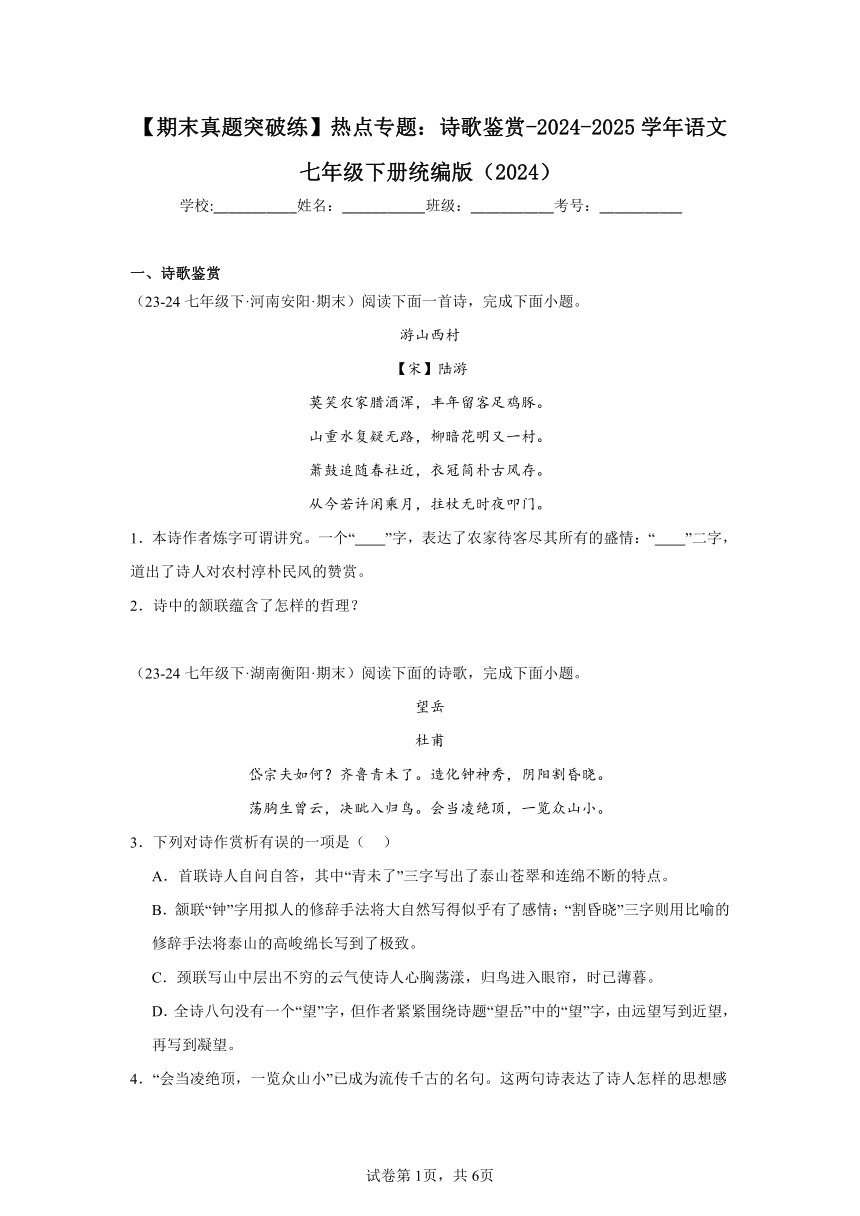

(23-24七年级下·河南安阳·期末)阅读下面一首诗,完成下面小题。

游山西村

【宋】陆游

莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚。

山重水复疑无路,柳暗花明又一村。

箫鼓追随春社近,衣冠简朴古风存。

从今若许闲乘月,拄杖无时夜叩门。

1.本诗作者炼字可谓讲究。一个“ ”字,表达了农家待客尽其所有的盛情:“ ”二字,道出了诗人对农村淳朴民风的赞赏。

2.诗中的颔联蕴含了怎样的哲理?

(23-24七年级下·湖南衡阳·期末)阅读下面的诗歌,完成下面小题。

望岳

杜甫

岱宗夫如何?齐鲁青未了。造化钟神秀,阴阳割昏晓。

荡胸生曾云,决眦入归鸟。会当凌绝顶,一览众山小。

3.下列对诗作赏析有误的一项是( )

A.首联诗人自问自答,其中“青未了”三字写出了泰山苍翠和连绵不断的特点。

B.颔联“钟”字用拟人的修辞手法将大自然写得似乎有了感情;“割昏晓”三字则用比喻的修辞手法将泰山的高峻绵长写到了极致。

C.颈联写山中层出不穷的云气使诗人心胸荡漾,归鸟进入眼帘,时已薄暮。

D.全诗八句没有一个“望”字,但作者紧紧围绕诗题“望岳”中的“望”字,由远望写到近望,再写到凝望。

4.“会当凌绝顶,一览众山小”已成为流传千古的名句。这两句诗表达了诗人怎样的思想感情。

5.(23-24七年级下·浙江台州·期末)请根据“探究发现”,赏析当代诗人雷抒雁的两首诗歌,完成问题探究。

雨

五月的雨滴,

像熟透了的葡萄,

一颗,一颗,

落进大地的怀里!

这是酿造的季节啊,

到处是蜜的气息,

到处是酒的气息。

雷 雨

夏天是强盛的,

刚一进入它的疆界,

就听见隆隆的车马,

奔驰在夜的长街。

(1)问题探究1:请将“探究发现”(1)处的表现手法补充完整。

(2)问题探究2:请根据“探究发现”,谈谈这两首诗歌是如何表现夏天的雨的特点的?

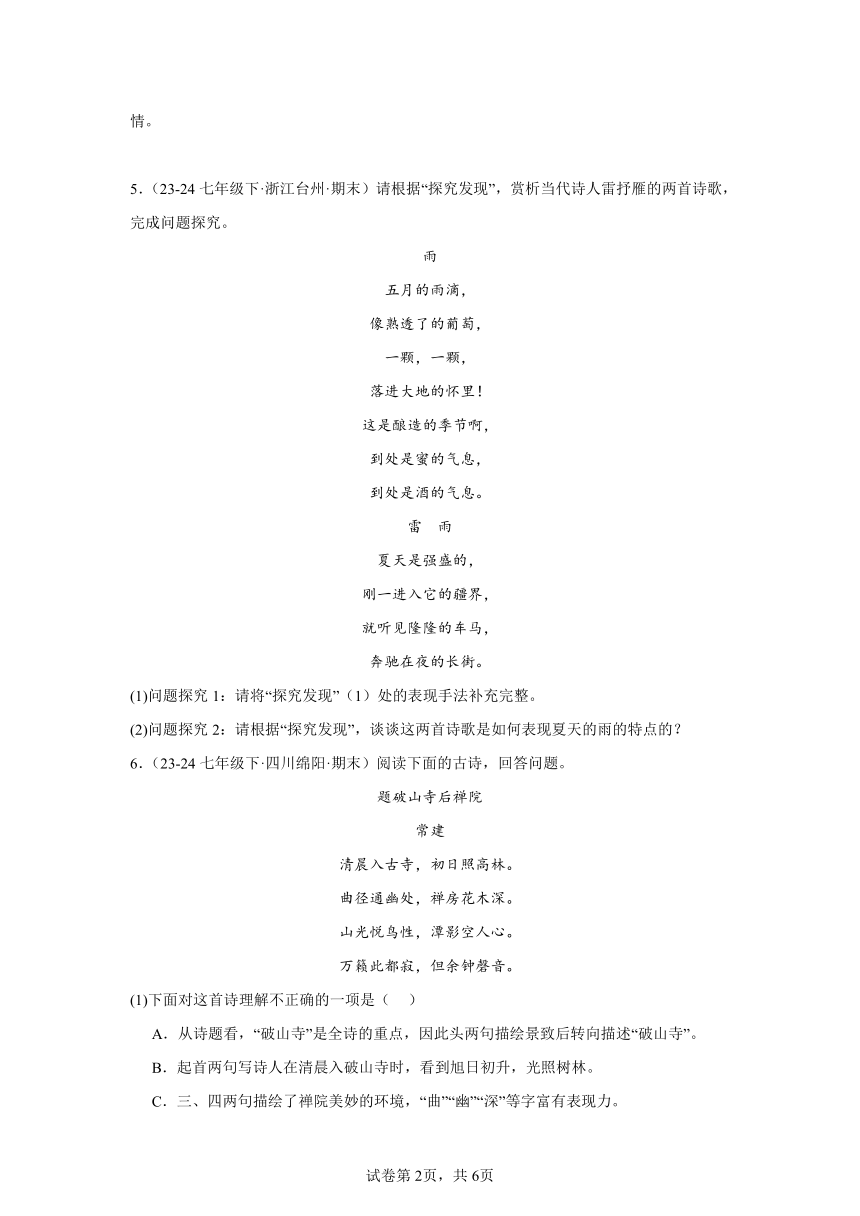

6.(23-24七年级下·四川绵阳·期末)阅读下面的古诗,回答问题。

题破山寺后禅院

常建

清晨入古寺,初日照高林。

曲径通幽处,禅房花木深。

山光悦鸟性,潭影空人心。

万籁此都寂,但余钟磬音。

(1)下面对这首诗理解不正确的一项是( )

A.从诗题看,“破山寺”是全诗的重点,因此头两句描绘景致后转向描述“破山寺”。

B.起首两句写诗人在清晨入破山寺时,看到旭日初升,光照树林。

C.三、四两句描绘了禅院美妙的环境,“曲”“幽”“深”等字富有表现力。

D.五、六两句书写诗人的主观感受,一个“悦”字表现作者从中感受到的欢悦。

(2)“曲径通幽处”一句,有的版本写为“竹径通幽处”。这里选用“曲”而不用“竹”,你认为这两个词在表达效果上有什么不同?

(23-24七年级下·湖北·期末)阅读下面古诗,完成两则批注。

春 兴

武元衡

杨柳阴阴细雨晴,残花落尽见流莺。

春风一夜吹乡梦,又逐春风到洛城。

7.读到《春兴》诗中“吹乡梦”“春风到洛城”,让我想起李白的《春夜洛城闻笛》“ , ”,悠扬的笛声散落洛阳城,感受到诗歌的清新流畅。

8.该诗一二句中的杨柳、细雨、残花、流莺等物象,以凋零阑珊的春色营造了一种 氛围,蕴含了诗人“ ”的感情。

(23-24七年级下·湖南常德·期末)阅读下面的古诗,完成下面小题。

己亥杂诗(其五)

龚自珍

浩荡离愁白日斜,吟鞭东指即天涯。

落红不是无情物,化作春泥更护花。

9.下列对本诗赏析有误的一项是( )

A.“浩荡离愁”,离别是忧伤的,毕竟自己寓居京城多年,故友如云,往事如烟。

B.“吟鞭东指”,离别是愉快的,逃出令人桎梏的牢笼,可以回到外面的世界里另有一番作为。

C.诗歌后两句展开联想,诗人运用对偶的修辞手法,融入议论,表明了自己的心志,情感自然而朴实。

D.本诗写于诗人刚刚离开京城之时,既抒写了辞官南归时的眷恋惆怅也表达出了积极的人生态度。

10.孟浩然《春晓》中“夜来风雨声,花落知多少”,与本诗“落红不是无情物,化作春泥更护花”都写到了落花。请简要说明两位诗人分别借“落花”表达了怎样的情感。

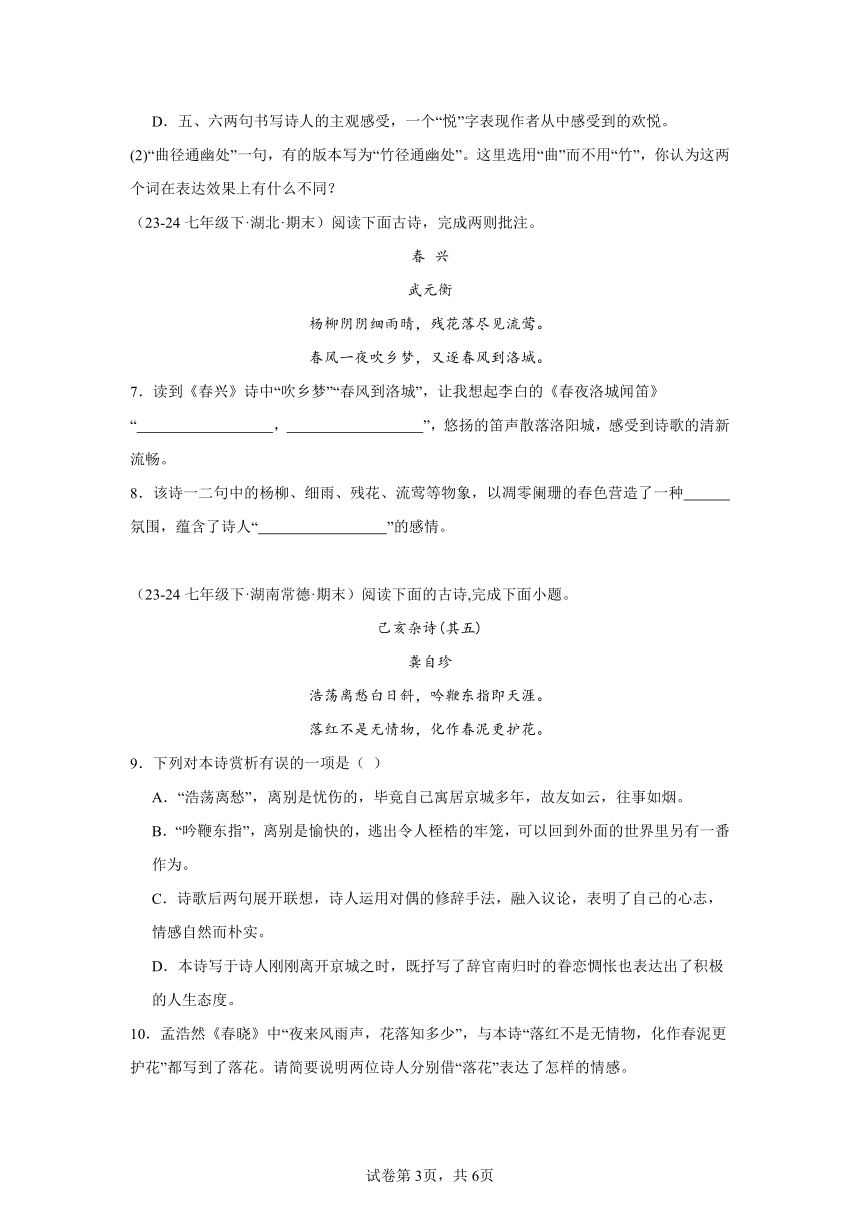

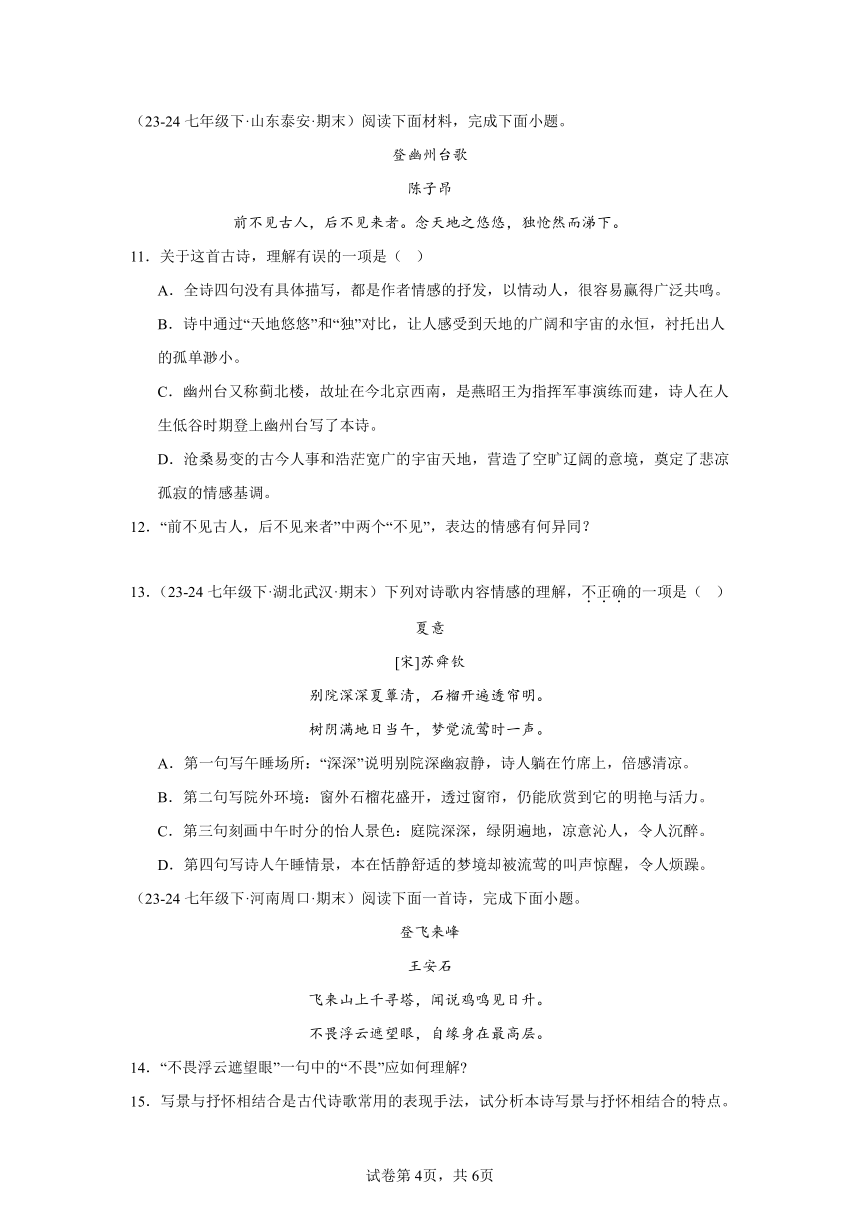

(23-24七年级下·山东泰安·期末)阅读下面材料,完成下面小题。

登幽州台歌

陈子昂

前不见古人,后不见来者。念天地之悠悠,独怆然而涕下。

11.关于这首古诗,理解有误的一项是( )

A.全诗四句没有具体描写,都是作者情感的抒发,以情动人,很容易赢得广泛共鸣。

B.诗中通过“天地悠悠”和“独”对比,让人感受到天地的广阔和宇宙的永恒,衬托出人的孤单渺小。

C.幽州台又称蓟北楼,故址在今北京西南,是燕昭王为指挥军事演练而建,诗人在人生低谷时期登上幽州台写了本诗。

D.沧桑易变的古今人事和浩茫宽广的宇宙天地,营造了空旷辽阔的意境,奠定了悲凉孤寂的情感基调。

12.“前不见古人,后不见来者”中两个“不见”,表达的情感有何异同?

13.(23-24七年级下·湖北武汉·期末)下列对诗歌内容情感的理解,不正确的一项是( )

夏意

[宋]苏舜钦

别院深深夏簟清,石榴开遍透帘明。

树阴满地日当午,梦觉流莺时一声。

A.第一句写午睡场所:“深深”说明别院深幽寂静,诗人躺在竹席上,倍感清凉。

B.第二句写院外环境:窗外石榴花盛开,透过窗帘,仍能欣赏到它的明艳与活力。

C.第三句刻画中午时分的怡人景色:庭院深深,绿阴遍地,凉意沁人,令人沉醉。

D.第四句写诗人午睡情景,本在恬静舒适的梦境却被流莺的叫声惊醒,令人烦躁。

(23-24七年级下·河南周口·期末)阅读下面一首诗,完成下面小题。

登飞来峰

王安石

飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升。

不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。

14.“不畏浮云遮望眼”一句中的“不畏”应如何理解

15.写景与抒怀相结合是古代诗歌常用的表现手法,试分析本诗写景与抒怀相结合的特点。

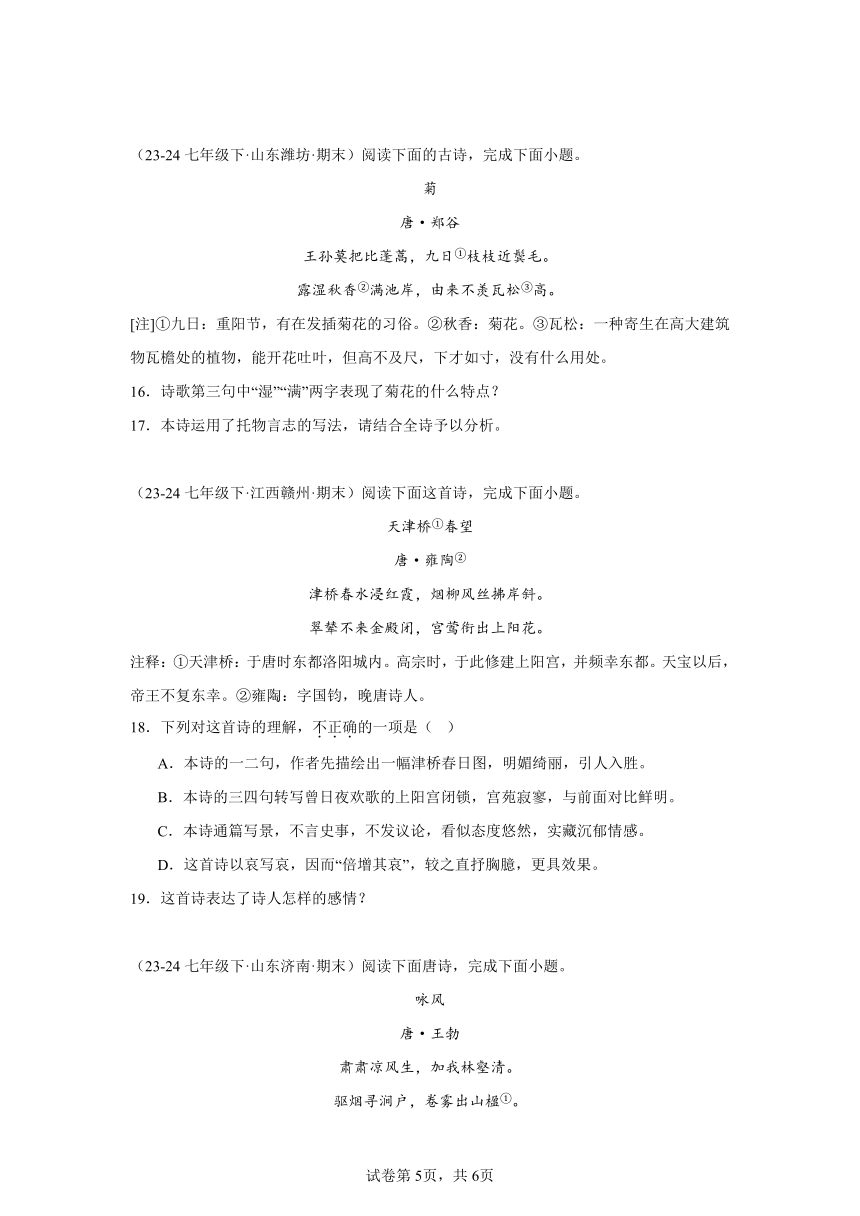

(23-24七年级下·山东潍坊·期末)阅读下面的古诗,完成下面小题。

菊

唐·郑谷

王孙莫把比蓬蒿,九日①枝枝近鬓毛。

露湿秋香②满池岸,由来不羡瓦松③高。

[注]①九日:重阳节,有在发插菊花的习俗。②秋香:菊花。③瓦松:一种寄生在高大建筑物瓦檐处的植物,能开花吐叶,但高不及尺,下才如寸,没有什么用处。

16.诗歌第三句中“湿”“满”两字表现了菊花的什么特点?

17.本诗运用了托物言志的写法,请结合全诗予以分析。

(23-24七年级下·江西赣州·期末)阅读下面这首诗,完成下面小题。

天津桥①春望

唐·雍陶②

津桥春水浸红霞,烟柳风丝拂岸斜。

翠辇不来金殿闭,宫莺衔出上阳花。

注释:①天津桥:于唐时东都洛阳城内。高宗时,于此修建上阳宫,并频幸东都。天宝以后,帝王不复东幸。②雍陶:字国钧,晚唐诗人。

18.下列对这首诗的理解,不正确的一项是( )

A.本诗的一二句,作者先描绘出一幅津桥春日图,明媚绮丽,引人入胜。

B.本诗的三四句转写曾日夜欢歌的上阳宫闭锁,宫苑寂寥,与前面对比鲜明。

C.本诗通篇写景,不言史事,不发议论,看似态度悠然,实藏沉郁情感。

D.这首诗以哀写哀,因而“倍增其哀”,较之直抒胸臆,更具效果。

19.这首诗表达了诗人怎样的感情?

(23-24七年级下·山东济南·期末)阅读下面唐诗,完成下面小题。

咏风

唐·王勃

肃肃凉风生,加我林壑清。

驱烟寻涧户,卷雾出山楹①。

去来固无迹,动息如有情。

日落山水静,为君起松声。

【注释】①山楹:山间的房屋。

20.下列对这首诗的理解和赏析,不恰当的一项是( )

A.首联“肃肃”二字,既拟声,又状形,生动地描摹出风势的疾驰之态。

B.领联写诗人至山涧寻访,风为其驱散烟雾,让他望见人家,暗含对风的感激。

C.颈联“固”是“本来”之意,写风看似“无迹”,但实则“有形”。

D.本篇以物喻人,借歌咏“凉风”,寄托了诗人所追求的品格与志向。

21.诗人笔下的风是“有情”的,风之“有情”体现在哪些方面?请结合内容简要分析。(写出两点即可)

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

《【期末真题突破练】热点专题:诗歌鉴赏-2024-2025学年语文七年级下册统编版(2024)》参考答案

1. 足 莫笑 2.示例一:在困境中坚持下去,也许会出现豁然开朗的转变,世间事物是消长变化的。示例二:不论前路多么艰辛难走,只要坚持下去,终会出现一个光明而充满希望的新境界。

【导语】这首《游山西村》以清新自然的笔触,描绘了江南农村的淳朴风情。诗人通过“腊酒”“鸡豚”等意象,展现了农家待客的热情;“山重水复”一联更成为千古名句,既写景又寓人生哲理。尾联“闲乘月”“夜叩门”的闲适笔调,流露出诗人对田园生活的向往。全诗语言平实却意境深远,体现了陆游诗歌中特有的生活气息和哲理思考。

1.本题考查对诗歌词语的赏析。

首联“莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚”,意思是:不要笑农家腊月里酿的酒浊而又浑,在丰收年景里待客菜肴非常丰繁。首联渲染出丰收之年农村一片宁静、欢悦的气象。“足鸡豚”一个“足”字,表达了农家款客尽其所有的盛情;“莫笑”二字,道出诗人对农村淳朴民风的赞赏。

2.本题考查对诗句哲理的分析。

颔联“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”的意思是:山峦重叠,水流曲折,正担心无路可走,柳绿花艳忽然眼前又出现一个山村。诗句中从“山重水复”到“柳暗花明”,从“疑无路”到“又一村”,既写出了山西村山峦重叠、水流曲折的自然美景,也表现出诗人由最初的紧张急迫到愉悦惊喜的心情,感到无路可走时,眼前却豁然开朗;

“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”后来的衍生义:人们在生活中,往往会有很多困难、挫折,出路难寻,于是顿生茫茫之感。但是,如果锲而不舍,继续前行,忽然间眼前出现一线亮光,再往前行,便豁然开朗、发现了一个前所未见的新天地。此联给人们的启发:不论遇到什么困难挫折,只要坚定信念,锲而不舍,人生就能“绝处逢生”,出现一个充满光明与希望的新境界。

3.B 4.不怕困难,敢于攀登绝顶,俯视一切的雄心和气概。

【导语】杜甫《望岳》以雄浑笔触勾勒泰山壮景,首联设问开篇,突出其苍莽连绵;颔联“钟”“割”二字凝练,赋予自然以灵性,暗喻山势峻极;颈联云鸟相衬,显心境开阔;尾联化用《孟子》典,抒凌云之志。全诗由远及近,虚实相生,展现盛唐气象与诗人抱负。

3.本题考查诗歌内容理解。

B.颔联前一句“钟”字运用拟人手法,写大自然对泰山情有独钟,把神奇和秀丽集中于泰山,突出了泰山之美。后一句“割”字运用了夸张的手法,写泰山把山南山北的阳光切断,形成两种不同的自然景象,突出了泰山之高大。选项“比喻的手法”表述有误;

故选B。

4. 本题考查诗句内容理解和情感把握。

“会当凌绝顶,一览众山小”的意思是:定要登上泰山顶峰,俯瞰群山,豪情满怀。众山的小和高大的泰山进行对比,写出泰山的高大雄伟,表现出诗人不怕困难、敢于攀登绝顶、俯视一切的雄心和气概。表达了诗人不怕困难,誓要攀登人生顶峰,实现自己远大抱负的雄心和气概。这两句诗朗朗上口,蕴含了站得高才能看得远的哲理,鼓励了无数人在人生道路上不畏艰难,勇敢攀登,因此能引起人们的强烈共鸣。

5.(1)问题探究1:对偶、对仗、对比、比喻、叠词等(写出其中一个即可)

(2)问题探究2:《雨》中以“熟透了的葡萄”来形容“五月的雨滴”,运用比喻将雨滴写得饱满可爱,也传达出了雨的重量感;将雨季比喻成酿酒的时节,表现了雨带给人们美好陶醉的感觉。《雷雨》中以“强盛”形容夏天,以“隆隆的车马”形容雷声雨声交加,以“奔驰在夜的长街”形容雷雨正在进行,运用比喻和比拟的修辞手法,写出了夏雨的气势磅礴(或:雨势之大)。

【导语】雷抒雁以葡萄喻雨滴,将五月甘霖化为酿造意象,展现夏雨的丰饶;又以“隆隆车马”拟雷声,勾勒出夏季暴雨的磅礴气势。两诗一动一静,通过通感与拟人,精准捕捉了夏雨的双重神韵。

【详解】(1)本题考查表现手法。

根据《雨》“五月的雨滴,像熟透了的葡萄”可知,运用比喻修辞手法,将“雨滴”比作“熟透的葡萄”,以视觉形象(圆润饱满的葡萄)类比雨滴的形态,既让雨声的“落点”更具画面感,又通过“葡萄”暗示雨水如果实般饱含滋养力,实现“以声写物”的具象化表达。

根据《雷雨》中“就听见隆隆的车马”可知,“隆隆”重复模拟雷声响动,通过语音的叠加强化声音的厚重感与持续性,使读者在朗读中直接感受雷雨的磅礴气势,增强“以声传情”的韵律效果。

根据《雨》“到处是蜜的气息,到处是酒的气息”可知,两句结构相同,“到处是+名词+的气息”,词性相对,“蜜”与“酒”均为食物名词,形成宽式对偶。通过重复的句式强化雨水带来的丰收联想(蜜与酒象征甜美与醇厚),以声音(雨声)引发味觉通感,间接传递喜悦之情,体现对仗的韵律美与表意的对称性。

根据《雷雨》中“夏天是强盛的,刚一进入它的疆界,就听见隆隆的车马”可知,将“夏天”的“强盛”与“夜的长街”的“静”形成隐性对比——雷雨声的“动”(隆隆车马)打破夜的“静”,以声音的强烈反差突出夏天降临的冲击力,通过对比强化“以声写物”的动态张力。

(2)本题内容理解及表现手法。

《雨》:根据诗句“五月的雨滴,像熟透了的葡萄”可知,运用比喻修辞手法,将雨滴比作“熟透的葡萄”,葡萄的饱满圆润与雨滴的形态形成视觉呼应,既写出雨的“重量感”,又通过“一颗,一颗,落进大地的怀里”赋予雨滴孩童般的灵动,仿佛雨滴是大地的孩子,温柔投入怀抱,传达出春雨的温润与可爱。

根据“这是酿造的季节啊,到处是蜜的气息,到处是酒的气息”可知,将雨季比作“酿造的季节”,用“蜜”和“酒”的香气隐喻雨水滋润万物后的丰收与沉醉感——雨水如同酿酒的原料,让大地充满甜美的生机,间接表现出雨带来的蓬勃生命力。

《雷雨》:根据“夏天是强盛的,刚一进入它的疆界”可知,运用拟人修辞手法,将夏天拟人化为拥有“疆界”的统治者,用“强盛”一词奠定夏雨的力量感;“听见隆隆的车马,奔驰在夜的长街”则将雷雨声比作“隆隆车马”,把雨夜想象成“长街”,雷声雨声如同车马在街道上奔腾,以动态画面凸显雷雨的急促与轰鸣。

根据“奔驰在夜的长街”可知,“奔驰”一词既属于拟物,将雷雨比作车马,又暗含拟人化的动感,仿佛雷雨拥有自主的行动力,在夜色中横冲直撞,淋漓尽致地表现出夏雨“气势磅礴”“雨势之大”的特点。

6.(1)A

(2)两个词所表达的意境是不相同的:“竹”,表示小路被竹林掩映;“曲”,描摹的是小路弯弯曲曲,层次多,景致深,更能突出环境的幽静。

【分析】这首五言律诗以细腻笔触勾勒出古寺禅院的清幽意境。首联点明时间地点,颔联“曲径”“花木”二句通过空间纵深营造出空灵禅境,颈联“悦”“空”二字将自然景物与心灵感悟巧妙融合,尾联以声衬寂更显超然。全诗语言凝练,意境深远,体现了唐代山水田园诗派的典型风格。

【详解】(1)本题考查诗歌内容的理解。

A.根据“清晨入古寺,初日照高林”可知,诗人开篇先写清晨进入古寺,看到初升的太阳照耀着高高的树林,点明了时间、地点和环境。接着“曲径通幽处,禅房花木深”重点描绘了禅院的幽深宁静之景,“山光悦鸟性,潭影空人心”则进一步写诗人在禅院中的主观感受,“万籁此都寂,但余钟磬音”以声衬静,突出禅院的寂静。全诗重点是通过对破山寺后禅院的描写,营造出一种清幽、静谧的氛围,表达诗人对这种环境的喜爱和内心的宁静。可见诗人对“破山寺”景色的感受是全诗的重点;本项“‘破山寺’是全诗的重点,因此头两句描绘景致后转向描述‘破山寺’”有误;

故选A。

(2)本题考查诗歌内容的理解。

在“曲径通幽处”这句诗中,“曲”和“竹”虽都能体现出通往禅房的小路的特点,但表达效果有所不同。从“曲径通幽处,禅房花木深”整体意境来看,“曲”强调的是小路的弯曲蜿蜒,“曲径”与后面的“幽处”及“禅房花木深”相呼应,让读者能感受到小路弯弯曲曲,引导着人们深入到花木繁茂、幽静深远的禅房所在之处,层次丰富,能更好地营造出一种幽深、静谧的氛围,突出了环境的幽静之美。而“竹径”则更侧重于表明小路被竹林所遮掩,虽然也能体现出一定的清幽之感,但相对来说,在表现小路的曲折多变以及环境的深邃幽静方面,不如“曲径”表达得那么细腻和富有层次感。

7. 谁家玉笛暗飞声 散入春风满洛城 8. 愁苦伤感 对家乡的思念

【导语】这首《春兴》以暮春景象为背景,通过“杨柳阴阴”“残花落尽”等意象勾勒出春光将逝的怅惘。后两句笔锋一转,以春风为媒,将乡愁托付梦境,虚实相生中展现诗人对故乡洛城的深切思念。全诗语言清丽,情感婉转,末句“又逐春风”的复沓手法更添缠绵韵味。

7.本题考查比较阅读。

要解决这道题,得先理解《春兴》里“吹乡梦”“春风到洛城”的思乡、关联洛城的表意。再回忆李白《春夜洛城闻笛》,找同样写洛城、传递思乡或因物(笛、春风)引发情感的句子。“谁家玉笛暗飞声,散入春风满洛城”中,玉笛之声借春风传满洛城,和《春兴》里春风带着乡梦到洛城,都以春风为媒介,关联洛城、抒发情思,所以应填这两句。

8.本题考查诗句赏析。

诗的前两句“杨柳阴阴细雨晴,残花尽落见流莺”,杨柳成荫却遇细雨初晴,残花已落尽,只能看见流莺。“残花尽落”呈现出春色凋零之态,细雨、残花这些景象组合,传递出的是一种带着惆怅、黯淡的氛围,“愁苦伤感”能精准概括这种因春色衰减而营造出的情绪基调。

从整首诗看,后两句“春风一夜吹乡梦,又逐春风到洛城”直接点明乡梦,而前面两句的凋零春色,其实是诗人情感的铺垫。残花、细雨等暮春之景,易引发人对时光流逝、故乡遥远的感慨,这种暮春的寂寥氛围,和后文的乡梦相呼应,蕴含着诗人对家乡的思念之情,所以第二空填对家乡的思念。

9.C 10.龚诗中“落花”本指脱离花枝的花,但是,并非没有感情,而是即使化做春泥,也甘愿培育美丽的春花成长,不为独香,而为护花,表现诗人虽然脱离官场,依然关心着国家的命运,不忘报国之志,以此来表达他至死仍牵挂国家的一腔热情,充分表达诗人的壮怀。孟诗中“落花”则表达了诗人对春天落花的惋惜之情和春光流逝的淡淡哀愁。

【导语】《己亥杂诗(其五)》以“浩荡离愁”开篇,借“吟鞭东指”写辞官离京的复杂心绪,后两句以“落红护花”的精妙比喻,将个人去留与家国情怀融合,在离愁中见豪情,于落花处显担当,尽显龚自珍虽仕途失意却不忘报国的赤子之心。

9.本题考查诗歌内容理解辨析。

C.有误,结合“落红不是无情物,化作春泥更护花”可知,这两句运用的是比喻的修辞手法,将“落红”比作自己,表明自己虽辞官但仍会关心国家命运,并非运用对偶。由此可知,选项中“诗人运用对偶的修辞手法”赏析有误;

故选C。

10.本题考查情感理解及对比阅读。

结合“落红不是无情物,化作春泥更护花”可知,诗人将落花比作甘愿奉献的生命,即便脱离花枝,也要化作春泥滋养新花。这里的“落红”并非无情,而是以春泥为媒介延续对花的守护,暗喻自己虽辞官离京,仍愿以其他方式为国效力。由此可知,诗人借落花表达了虽脱离官场却心系国家、不忘报国的赤诚之志,展现了积极的人生态度与壮怀豪情。

结合孟浩然《春晓》“夜来风雨声,花落知多少”可知,诗人从昨夜风雨写起,用疑问语气追问落花数量,笔触聚焦于春光中凋零的花瓣。“花落”在风雨后成为春景消逝的象征,字里行间透着对落花凋零的怜惜,以及对春光短暂的怅惘。由此可知,诗人借落花表达了对春天逝去的惋惜,以及对时光流转的淡淡哀愁,情感细腻而含蓄。

11.C 12.相同点:两个“不见”都表达了作者感叹生不逢时、怀才不遇的悲凉心境。(自己因“不见”明君,不能施展自己的才华,功业未成,空老一生。)不同点:前一个“不见”是感怀历史,不见古代礼贤下士的明君;后一个“不见”是惋惜未来,不见作者以后的贤明君主。由古及今,悲怆之情的递进。

【导语】此诗以“前不见古人,后不见来者”破题,将个人置于天地悠悠的时空长河中,“独怆然”的孤影与浩渺宇宙形成强烈反差,既叹生不逢时的壮志难酬,又含对历史与未来的哲思,苍劲笔触中尽是怀才不遇的悲怆与苍茫。

11.本题考查诗歌内容理解辨析。

C.有误,结合“幽州台又称蓟北楼,故址在今北京西南,是燕昭王为指挥军事演练而建”可知,幽州台是燕昭王为招纳贤士所建,并非“为指挥军事演练而建”,此句对幽州台建造目的表述错误。结合全诗“前不见古人,后不见来者”的时空隔绝感与“独怆然而涕下”的孤独悲怆可知,诗人在幽州台抒发的是怀才不遇的悲愤。由此可知,选项对幽州台的背景介绍有误;

故选C。

12.本题考查诗歌炼字。

结合“前不见古人,后不见来者”可知,“前不见古人”中,诗人回望历史,感慨自己生不逢时,无法遇见像燕昭王那样礼贤下士的明君,无法施展才华,体现出怀才不遇的悲凉;“后不见来者”则展望未来,惋惜自己也难以等到后世贤明君主赏识,同样流露出壮志难酬的悲叹。二者都围绕“明君难遇、才华难展”,传达出生不逢时、怀才不遇的悲凉心境。

由此可知,两个“不见”相同点是都表达了作者感叹生不逢时、怀才不遇的悲凉心境;不同点是前者感怀历史,后者惋惜未来,由古及今,悲怆之情层层递进。

13.D

【导语】《夏意》以“别院”“夏簟”“石榴”“树阴”“流莺”等意象,构画深幽清凉之境。诗中光影交织,动静相宜,虽写盛夏却无燥热,从午睡到梦醒,尽显闲静恬淡之情,读来沁人心脾。

【详解】本题考查诗歌内容理解辨析。

D.有误,结合“梦觉流莺时一声”可知,“流莺”指黄莺,其鸣声清脆悦耳,“时一声”描绘出黄莺偶尔啼叫的场景,给幽静的环境增添了灵动之感。诗人从梦中醒来,听到的并非嘈杂扰人的噪音,而是这富有生机的莺啼,这种声音反而让夏日的静谧更显深邃。由此可知,第四句并非写流莺叫声惊醒诗人、令人烦躁,而是以动衬静,表现出诗人在夏午梦醒后的悠然与惬意;

故选D。

14.“不畏”二字,表现了诗人在政治上高瞻远瞩、不畏奸邪的勇气和决心。 15.前两句写出了奇幻、雄伟、生机勃勃的景象,为后两句作了铺垫(蓄势)。后两句写站得高才能看得远的道理,表现了诗人广阔的胸襟和远大的抱负,是前两句的升华,很自然地表达了本诗主旨。

【导语】王安石《登飞来峰》以雄奇意象展现高远境界。“千寻塔”与“鸡鸣见日”的壮阔写景,暗喻政治抱负;“不畏浮云”二句直抒胸襟,彰显改革家睥睨俗见的魄力。全诗景语皆情语,将登高所见升华为精神高度的宣言,体现了宋诗理趣与人格力量的完美结合。

14.本题考查诗歌字词理解。

从字词本义看,“不畏”就是不害怕、不畏惧。结合“自缘身在最高层”可知,诗人因身处高处,视野开阔,所以不惧“浮云遮望眼”。这里的“浮云”,既指实际遮挡视线的云雾,更象征朝堂上的奸佞小人、保守势力等阻碍。从诗人形象与情感来讲,“不畏”凸显王安石作为改革家的气魄。他推行变法时,面临诸多反对与阻碍,“不畏”二字展现其政治上目光长远(高瞻远瞩),不被眼前困难、奸邪干扰,坚决推进改革的勇气与决心,将个人情志融入对自然景象的感悟,借景抒情言志。

15.本题考查诗歌表现手法。

“飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升”,“千寻塔”以夸张手法写塔之高,“闻说鸡鸣见日升”从传闻角度,勾勒出在高塔上鸡鸣时能望见旭日东升的画面,营造出奇幻(传闻添神秘)、雄伟(塔高、日出壮阔)、生机勃勃(日出象征希望活力)的氛围。通过描绘这一高远、壮阔之景,为后文抒怀做铺垫。景的高远,暗示诗人的视角与心境,让后文言志自然合理,是情感抒发的“蓄势”,使读者能从景的境界,过渡到对诗人情怀的理解。

“不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层”,从写景的“登高见日升”,引申出“站得高看得远”的哲理。“不畏浮云”既呼应前文“见日升”的高远视野,又喻指不惧怕奸邪、阻碍;“身在最高层”强化站位高的优势,抒发诗人广阔胸襟(包容万象、不惧干扰)与远大抱负(以高远视角谋事、立志革新等)。后两句是前两句的“升华”。前两句的景,是引发哲理与情志的凭借,后两句从景中抽象出人生、政治感悟,将写景的意境,提升到哲理与情志表达层面,让景不再是单纯的景,而是承载诗人胸怀、抱负的载体,自然传递“站高望远、无畏前行以实现抱负”的主旨。

16.湿润、晶莹、艳丽 沁人心脾、香气袭人 17.前两句从不同的人对菊的不同态度,初步点出菊的高洁,后两句以池岸边的菊花与高屋上的瓦松对比,点出菊花虽生长在沼泽低洼之地,却高洁、清幽,毫不吝惜地把它的芳香献给人们。全诗托菊的高洁、清幽,表现人的不求高位、不慕荣利的高洁气质和高尚品格。

【导语】郑谷的《菊》以重阳簪菊起兴,通过“露湿秋香”的细腻描摹,展现菊花清润馥郁的特质。后两句以瓦松为反衬,凸显菊花不慕高位、自持高洁的品格。全诗借物喻人,含蓄表达了诗人不趋炎附势、坚守本真的精神追求。

16.本题考查词句赏析。

“露湿秋香满池岸”意思是:露水阳光让菊花更丰润,香满池岸绿满池岸。“湿”字描绘出清晨露水打湿菊花的状态,让菊花呈现出湿润、晶莹的模样,尽显其清新润泽;“满”字则着重渲染了菊花香气弥漫池岸的效果,意味着菊花的香气浓郁且范围广,既体现出菊花本身香气袭人,也从嗅觉角度展现其沁人心脾的特质,二者共同勾勒出菊花在秋露滋养下,兼具外在润泽艳丽、内在香气四溢的美好形象。

17.本题考查写作手法。

诗的前两句“王孙莫把比蓬蒿,九日枝枝近鬓毛”,意思是:公子贵族莫把菊苗看成普通野生草,重阳佳节,插菊在鬓发,朵朵争俏。从王孙将菊与蓬蒿混视的错误态度,和人们重阳把菊插鬓的行为对比,初步凸显菊不被俗人理解却受懂它之人珍视,暗含其高洁;后两句“露湿秋香满池岸,由来不羡瓦松高”,以池岸菊花被秋露打湿仍香气四溢,与寄生高檐、用途不大的瓦松对比,展现菊生长于低洼处,却清幽高洁、无私散发芳香,不羡慕瓦松占据高位。诗人借菊花这些特点,托物言志,借菊表达不求高位、不慕荣利,愿如菊花般坚守高洁、奉献美好的气质与品格。

18.D 19.本诗先写自然界的春天岁岁重来,后写大唐帝国的盛世却一去不复返,诗人吊古伤今,表达了对昔盛今衰的无限感慨。

【导语】这首诗以天津桥春景为切入点,通过“红霞”“烟柳”的明媚与“金殿闭”“宫莺衔花”的寂寥形成鲜明对比,含蓄地抒发了盛衰兴亡之叹。诗人以景寓情,笔法婉转,在看似平和的写景中暗藏深沉的历史感慨,体现了晚唐诗风含蓄蕴藉的特点。

18.本题考查诗歌赏析。

D.联系诗歌内容,前两句“津桥春水浸红霞,烟柳风丝拂岸斜”是明媚的春景(乐景),后两句“翠辇不来金殿闭,宫莺衔出上阳花”写宫苑寂寥(哀情),是以乐景写哀情,并非“以哀写哀”;

故选D。

19.本题考查赏析主旨情感。

诗的前两句“津桥春水浸红霞,烟柳风丝拂岸斜”,描绘出天津桥畔春水映霞、烟柳拂岸的明媚春景,展现出自然春天的生机与美好;后两句“翠辇不来金殿闭,宫莺衔出上阳花”,笔锋一转,写帝王不再临幸,金殿紧闭,宫莺衔花而出,凸显出大唐盛世不再的寂寥。通过自然春景与宫苑衰败的对比,诗人吊古伤今,抒发对昔盛今衰的无限感慨。

20.C 21.示例:①吹散浊热,送来清爽;②驱散烟云,卷走雾霭,使诗人寻到涧底人家;③吹动松涛,奏响自然之乐,给人以欢娱。

【导语】这首诗以“风”为吟咏对象,通过拟人手法展现风的灵性。“肃肃”起笔即显风势,中间两联写风驱烟卷雾、来去无踪却似有情,尾联以松声作结,将无形之风化为有声。全诗托物言志,借风之清劲无私,暗喻诗人高洁品格,体现了王勃早期诗歌清新俊逸的风格特点。

20.本题考查诗歌内容理解和辨析。

C.“去来固无迹,动息如有情”,意思是凉风来来去去本来没有踪迹,可它 的吹起和停息却好像很有感情。“实则有形”表达有误。故选C。

21.本题考查诗歌内容理解。

该题要求赏析风之“有情”,应结合诗句分析,首联“肃肃凉风生,加我林壑清”抓住关键词“加”,“加”是给予的意思,将风拟人化,凉风给予人清爽凉快。领联“驱烟寻涧户,卷雾出山楹”抓住“卷”,表明凉风为人做的事情,卷走了雾气,使诗人寻到涧底人家。可见前两联写的是不论是深沟还是浅壑,清风总会给人们带来无限的清爽,这是“有情”的具体体现所在。颈联“去来固无迹,动息如有情”直接点出“有情”,“去来固无迹”是表明风无踪迹,“动息”即吹动停止,就是吹动停止没有踪迹,是不求回报的,这也是“有情”的具体体现所在。尾联“为君起松声”抓住“为君”二字,是表明在“日落山水静”的时候,为歇息的人们吹奏悦耳的松涛声,这也是表明“有情”之处。据此总结作答即可。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、诗歌鉴赏

(23-24七年级下·河南安阳·期末)阅读下面一首诗,完成下面小题。

游山西村

【宋】陆游

莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚。

山重水复疑无路,柳暗花明又一村。

箫鼓追随春社近,衣冠简朴古风存。

从今若许闲乘月,拄杖无时夜叩门。

1.本诗作者炼字可谓讲究。一个“ ”字,表达了农家待客尽其所有的盛情:“ ”二字,道出了诗人对农村淳朴民风的赞赏。

2.诗中的颔联蕴含了怎样的哲理?

(23-24七年级下·湖南衡阳·期末)阅读下面的诗歌,完成下面小题。

望岳

杜甫

岱宗夫如何?齐鲁青未了。造化钟神秀,阴阳割昏晓。

荡胸生曾云,决眦入归鸟。会当凌绝顶,一览众山小。

3.下列对诗作赏析有误的一项是( )

A.首联诗人自问自答,其中“青未了”三字写出了泰山苍翠和连绵不断的特点。

B.颔联“钟”字用拟人的修辞手法将大自然写得似乎有了感情;“割昏晓”三字则用比喻的修辞手法将泰山的高峻绵长写到了极致。

C.颈联写山中层出不穷的云气使诗人心胸荡漾,归鸟进入眼帘,时已薄暮。

D.全诗八句没有一个“望”字,但作者紧紧围绕诗题“望岳”中的“望”字,由远望写到近望,再写到凝望。

4.“会当凌绝顶,一览众山小”已成为流传千古的名句。这两句诗表达了诗人怎样的思想感情。

5.(23-24七年级下·浙江台州·期末)请根据“探究发现”,赏析当代诗人雷抒雁的两首诗歌,完成问题探究。

雨

五月的雨滴,

像熟透了的葡萄,

一颗,一颗,

落进大地的怀里!

这是酿造的季节啊,

到处是蜜的气息,

到处是酒的气息。

雷 雨

夏天是强盛的,

刚一进入它的疆界,

就听见隆隆的车马,

奔驰在夜的长街。

(1)问题探究1:请将“探究发现”(1)处的表现手法补充完整。

(2)问题探究2:请根据“探究发现”,谈谈这两首诗歌是如何表现夏天的雨的特点的?

6.(23-24七年级下·四川绵阳·期末)阅读下面的古诗,回答问题。

题破山寺后禅院

常建

清晨入古寺,初日照高林。

曲径通幽处,禅房花木深。

山光悦鸟性,潭影空人心。

万籁此都寂,但余钟磬音。

(1)下面对这首诗理解不正确的一项是( )

A.从诗题看,“破山寺”是全诗的重点,因此头两句描绘景致后转向描述“破山寺”。

B.起首两句写诗人在清晨入破山寺时,看到旭日初升,光照树林。

C.三、四两句描绘了禅院美妙的环境,“曲”“幽”“深”等字富有表现力。

D.五、六两句书写诗人的主观感受,一个“悦”字表现作者从中感受到的欢悦。

(2)“曲径通幽处”一句,有的版本写为“竹径通幽处”。这里选用“曲”而不用“竹”,你认为这两个词在表达效果上有什么不同?

(23-24七年级下·湖北·期末)阅读下面古诗,完成两则批注。

春 兴

武元衡

杨柳阴阴细雨晴,残花落尽见流莺。

春风一夜吹乡梦,又逐春风到洛城。

7.读到《春兴》诗中“吹乡梦”“春风到洛城”,让我想起李白的《春夜洛城闻笛》“ , ”,悠扬的笛声散落洛阳城,感受到诗歌的清新流畅。

8.该诗一二句中的杨柳、细雨、残花、流莺等物象,以凋零阑珊的春色营造了一种 氛围,蕴含了诗人“ ”的感情。

(23-24七年级下·湖南常德·期末)阅读下面的古诗,完成下面小题。

己亥杂诗(其五)

龚自珍

浩荡离愁白日斜,吟鞭东指即天涯。

落红不是无情物,化作春泥更护花。

9.下列对本诗赏析有误的一项是( )

A.“浩荡离愁”,离别是忧伤的,毕竟自己寓居京城多年,故友如云,往事如烟。

B.“吟鞭东指”,离别是愉快的,逃出令人桎梏的牢笼,可以回到外面的世界里另有一番作为。

C.诗歌后两句展开联想,诗人运用对偶的修辞手法,融入议论,表明了自己的心志,情感自然而朴实。

D.本诗写于诗人刚刚离开京城之时,既抒写了辞官南归时的眷恋惆怅也表达出了积极的人生态度。

10.孟浩然《春晓》中“夜来风雨声,花落知多少”,与本诗“落红不是无情物,化作春泥更护花”都写到了落花。请简要说明两位诗人分别借“落花”表达了怎样的情感。

(23-24七年级下·山东泰安·期末)阅读下面材料,完成下面小题。

登幽州台歌

陈子昂

前不见古人,后不见来者。念天地之悠悠,独怆然而涕下。

11.关于这首古诗,理解有误的一项是( )

A.全诗四句没有具体描写,都是作者情感的抒发,以情动人,很容易赢得广泛共鸣。

B.诗中通过“天地悠悠”和“独”对比,让人感受到天地的广阔和宇宙的永恒,衬托出人的孤单渺小。

C.幽州台又称蓟北楼,故址在今北京西南,是燕昭王为指挥军事演练而建,诗人在人生低谷时期登上幽州台写了本诗。

D.沧桑易变的古今人事和浩茫宽广的宇宙天地,营造了空旷辽阔的意境,奠定了悲凉孤寂的情感基调。

12.“前不见古人,后不见来者”中两个“不见”,表达的情感有何异同?

13.(23-24七年级下·湖北武汉·期末)下列对诗歌内容情感的理解,不正确的一项是( )

夏意

[宋]苏舜钦

别院深深夏簟清,石榴开遍透帘明。

树阴满地日当午,梦觉流莺时一声。

A.第一句写午睡场所:“深深”说明别院深幽寂静,诗人躺在竹席上,倍感清凉。

B.第二句写院外环境:窗外石榴花盛开,透过窗帘,仍能欣赏到它的明艳与活力。

C.第三句刻画中午时分的怡人景色:庭院深深,绿阴遍地,凉意沁人,令人沉醉。

D.第四句写诗人午睡情景,本在恬静舒适的梦境却被流莺的叫声惊醒,令人烦躁。

(23-24七年级下·河南周口·期末)阅读下面一首诗,完成下面小题。

登飞来峰

王安石

飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升。

不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。

14.“不畏浮云遮望眼”一句中的“不畏”应如何理解

15.写景与抒怀相结合是古代诗歌常用的表现手法,试分析本诗写景与抒怀相结合的特点。

(23-24七年级下·山东潍坊·期末)阅读下面的古诗,完成下面小题。

菊

唐·郑谷

王孙莫把比蓬蒿,九日①枝枝近鬓毛。

露湿秋香②满池岸,由来不羡瓦松③高。

[注]①九日:重阳节,有在发插菊花的习俗。②秋香:菊花。③瓦松:一种寄生在高大建筑物瓦檐处的植物,能开花吐叶,但高不及尺,下才如寸,没有什么用处。

16.诗歌第三句中“湿”“满”两字表现了菊花的什么特点?

17.本诗运用了托物言志的写法,请结合全诗予以分析。

(23-24七年级下·江西赣州·期末)阅读下面这首诗,完成下面小题。

天津桥①春望

唐·雍陶②

津桥春水浸红霞,烟柳风丝拂岸斜。

翠辇不来金殿闭,宫莺衔出上阳花。

注释:①天津桥:于唐时东都洛阳城内。高宗时,于此修建上阳宫,并频幸东都。天宝以后,帝王不复东幸。②雍陶:字国钧,晚唐诗人。

18.下列对这首诗的理解,不正确的一项是( )

A.本诗的一二句,作者先描绘出一幅津桥春日图,明媚绮丽,引人入胜。

B.本诗的三四句转写曾日夜欢歌的上阳宫闭锁,宫苑寂寥,与前面对比鲜明。

C.本诗通篇写景,不言史事,不发议论,看似态度悠然,实藏沉郁情感。

D.这首诗以哀写哀,因而“倍增其哀”,较之直抒胸臆,更具效果。

19.这首诗表达了诗人怎样的感情?

(23-24七年级下·山东济南·期末)阅读下面唐诗,完成下面小题。

咏风

唐·王勃

肃肃凉风生,加我林壑清。

驱烟寻涧户,卷雾出山楹①。

去来固无迹,动息如有情。

日落山水静,为君起松声。

【注释】①山楹:山间的房屋。

20.下列对这首诗的理解和赏析,不恰当的一项是( )

A.首联“肃肃”二字,既拟声,又状形,生动地描摹出风势的疾驰之态。

B.领联写诗人至山涧寻访,风为其驱散烟雾,让他望见人家,暗含对风的感激。

C.颈联“固”是“本来”之意,写风看似“无迹”,但实则“有形”。

D.本篇以物喻人,借歌咏“凉风”,寄托了诗人所追求的品格与志向。

21.诗人笔下的风是“有情”的,风之“有情”体现在哪些方面?请结合内容简要分析。(写出两点即可)

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

《【期末真题突破练】热点专题:诗歌鉴赏-2024-2025学年语文七年级下册统编版(2024)》参考答案

1. 足 莫笑 2.示例一:在困境中坚持下去,也许会出现豁然开朗的转变,世间事物是消长变化的。示例二:不论前路多么艰辛难走,只要坚持下去,终会出现一个光明而充满希望的新境界。

【导语】这首《游山西村》以清新自然的笔触,描绘了江南农村的淳朴风情。诗人通过“腊酒”“鸡豚”等意象,展现了农家待客的热情;“山重水复”一联更成为千古名句,既写景又寓人生哲理。尾联“闲乘月”“夜叩门”的闲适笔调,流露出诗人对田园生活的向往。全诗语言平实却意境深远,体现了陆游诗歌中特有的生活气息和哲理思考。

1.本题考查对诗歌词语的赏析。

首联“莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚”,意思是:不要笑农家腊月里酿的酒浊而又浑,在丰收年景里待客菜肴非常丰繁。首联渲染出丰收之年农村一片宁静、欢悦的气象。“足鸡豚”一个“足”字,表达了农家款客尽其所有的盛情;“莫笑”二字,道出诗人对农村淳朴民风的赞赏。

2.本题考查对诗句哲理的分析。

颔联“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”的意思是:山峦重叠,水流曲折,正担心无路可走,柳绿花艳忽然眼前又出现一个山村。诗句中从“山重水复”到“柳暗花明”,从“疑无路”到“又一村”,既写出了山西村山峦重叠、水流曲折的自然美景,也表现出诗人由最初的紧张急迫到愉悦惊喜的心情,感到无路可走时,眼前却豁然开朗;

“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”后来的衍生义:人们在生活中,往往会有很多困难、挫折,出路难寻,于是顿生茫茫之感。但是,如果锲而不舍,继续前行,忽然间眼前出现一线亮光,再往前行,便豁然开朗、发现了一个前所未见的新天地。此联给人们的启发:不论遇到什么困难挫折,只要坚定信念,锲而不舍,人生就能“绝处逢生”,出现一个充满光明与希望的新境界。

3.B 4.不怕困难,敢于攀登绝顶,俯视一切的雄心和气概。

【导语】杜甫《望岳》以雄浑笔触勾勒泰山壮景,首联设问开篇,突出其苍莽连绵;颔联“钟”“割”二字凝练,赋予自然以灵性,暗喻山势峻极;颈联云鸟相衬,显心境开阔;尾联化用《孟子》典,抒凌云之志。全诗由远及近,虚实相生,展现盛唐气象与诗人抱负。

3.本题考查诗歌内容理解。

B.颔联前一句“钟”字运用拟人手法,写大自然对泰山情有独钟,把神奇和秀丽集中于泰山,突出了泰山之美。后一句“割”字运用了夸张的手法,写泰山把山南山北的阳光切断,形成两种不同的自然景象,突出了泰山之高大。选项“比喻的手法”表述有误;

故选B。

4. 本题考查诗句内容理解和情感把握。

“会当凌绝顶,一览众山小”的意思是:定要登上泰山顶峰,俯瞰群山,豪情满怀。众山的小和高大的泰山进行对比,写出泰山的高大雄伟,表现出诗人不怕困难、敢于攀登绝顶、俯视一切的雄心和气概。表达了诗人不怕困难,誓要攀登人生顶峰,实现自己远大抱负的雄心和气概。这两句诗朗朗上口,蕴含了站得高才能看得远的哲理,鼓励了无数人在人生道路上不畏艰难,勇敢攀登,因此能引起人们的强烈共鸣。

5.(1)问题探究1:对偶、对仗、对比、比喻、叠词等(写出其中一个即可)

(2)问题探究2:《雨》中以“熟透了的葡萄”来形容“五月的雨滴”,运用比喻将雨滴写得饱满可爱,也传达出了雨的重量感;将雨季比喻成酿酒的时节,表现了雨带给人们美好陶醉的感觉。《雷雨》中以“强盛”形容夏天,以“隆隆的车马”形容雷声雨声交加,以“奔驰在夜的长街”形容雷雨正在进行,运用比喻和比拟的修辞手法,写出了夏雨的气势磅礴(或:雨势之大)。

【导语】雷抒雁以葡萄喻雨滴,将五月甘霖化为酿造意象,展现夏雨的丰饶;又以“隆隆车马”拟雷声,勾勒出夏季暴雨的磅礴气势。两诗一动一静,通过通感与拟人,精准捕捉了夏雨的双重神韵。

【详解】(1)本题考查表现手法。

根据《雨》“五月的雨滴,像熟透了的葡萄”可知,运用比喻修辞手法,将“雨滴”比作“熟透的葡萄”,以视觉形象(圆润饱满的葡萄)类比雨滴的形态,既让雨声的“落点”更具画面感,又通过“葡萄”暗示雨水如果实般饱含滋养力,实现“以声写物”的具象化表达。

根据《雷雨》中“就听见隆隆的车马”可知,“隆隆”重复模拟雷声响动,通过语音的叠加强化声音的厚重感与持续性,使读者在朗读中直接感受雷雨的磅礴气势,增强“以声传情”的韵律效果。

根据《雨》“到处是蜜的气息,到处是酒的气息”可知,两句结构相同,“到处是+名词+的气息”,词性相对,“蜜”与“酒”均为食物名词,形成宽式对偶。通过重复的句式强化雨水带来的丰收联想(蜜与酒象征甜美与醇厚),以声音(雨声)引发味觉通感,间接传递喜悦之情,体现对仗的韵律美与表意的对称性。

根据《雷雨》中“夏天是强盛的,刚一进入它的疆界,就听见隆隆的车马”可知,将“夏天”的“强盛”与“夜的长街”的“静”形成隐性对比——雷雨声的“动”(隆隆车马)打破夜的“静”,以声音的强烈反差突出夏天降临的冲击力,通过对比强化“以声写物”的动态张力。

(2)本题内容理解及表现手法。

《雨》:根据诗句“五月的雨滴,像熟透了的葡萄”可知,运用比喻修辞手法,将雨滴比作“熟透的葡萄”,葡萄的饱满圆润与雨滴的形态形成视觉呼应,既写出雨的“重量感”,又通过“一颗,一颗,落进大地的怀里”赋予雨滴孩童般的灵动,仿佛雨滴是大地的孩子,温柔投入怀抱,传达出春雨的温润与可爱。

根据“这是酿造的季节啊,到处是蜜的气息,到处是酒的气息”可知,将雨季比作“酿造的季节”,用“蜜”和“酒”的香气隐喻雨水滋润万物后的丰收与沉醉感——雨水如同酿酒的原料,让大地充满甜美的生机,间接表现出雨带来的蓬勃生命力。

《雷雨》:根据“夏天是强盛的,刚一进入它的疆界”可知,运用拟人修辞手法,将夏天拟人化为拥有“疆界”的统治者,用“强盛”一词奠定夏雨的力量感;“听见隆隆的车马,奔驰在夜的长街”则将雷雨声比作“隆隆车马”,把雨夜想象成“长街”,雷声雨声如同车马在街道上奔腾,以动态画面凸显雷雨的急促与轰鸣。

根据“奔驰在夜的长街”可知,“奔驰”一词既属于拟物,将雷雨比作车马,又暗含拟人化的动感,仿佛雷雨拥有自主的行动力,在夜色中横冲直撞,淋漓尽致地表现出夏雨“气势磅礴”“雨势之大”的特点。

6.(1)A

(2)两个词所表达的意境是不相同的:“竹”,表示小路被竹林掩映;“曲”,描摹的是小路弯弯曲曲,层次多,景致深,更能突出环境的幽静。

【分析】这首五言律诗以细腻笔触勾勒出古寺禅院的清幽意境。首联点明时间地点,颔联“曲径”“花木”二句通过空间纵深营造出空灵禅境,颈联“悦”“空”二字将自然景物与心灵感悟巧妙融合,尾联以声衬寂更显超然。全诗语言凝练,意境深远,体现了唐代山水田园诗派的典型风格。

【详解】(1)本题考查诗歌内容的理解。

A.根据“清晨入古寺,初日照高林”可知,诗人开篇先写清晨进入古寺,看到初升的太阳照耀着高高的树林,点明了时间、地点和环境。接着“曲径通幽处,禅房花木深”重点描绘了禅院的幽深宁静之景,“山光悦鸟性,潭影空人心”则进一步写诗人在禅院中的主观感受,“万籁此都寂,但余钟磬音”以声衬静,突出禅院的寂静。全诗重点是通过对破山寺后禅院的描写,营造出一种清幽、静谧的氛围,表达诗人对这种环境的喜爱和内心的宁静。可见诗人对“破山寺”景色的感受是全诗的重点;本项“‘破山寺’是全诗的重点,因此头两句描绘景致后转向描述‘破山寺’”有误;

故选A。

(2)本题考查诗歌内容的理解。

在“曲径通幽处”这句诗中,“曲”和“竹”虽都能体现出通往禅房的小路的特点,但表达效果有所不同。从“曲径通幽处,禅房花木深”整体意境来看,“曲”强调的是小路的弯曲蜿蜒,“曲径”与后面的“幽处”及“禅房花木深”相呼应,让读者能感受到小路弯弯曲曲,引导着人们深入到花木繁茂、幽静深远的禅房所在之处,层次丰富,能更好地营造出一种幽深、静谧的氛围,突出了环境的幽静之美。而“竹径”则更侧重于表明小路被竹林所遮掩,虽然也能体现出一定的清幽之感,但相对来说,在表现小路的曲折多变以及环境的深邃幽静方面,不如“曲径”表达得那么细腻和富有层次感。

7. 谁家玉笛暗飞声 散入春风满洛城 8. 愁苦伤感 对家乡的思念

【导语】这首《春兴》以暮春景象为背景,通过“杨柳阴阴”“残花落尽”等意象勾勒出春光将逝的怅惘。后两句笔锋一转,以春风为媒,将乡愁托付梦境,虚实相生中展现诗人对故乡洛城的深切思念。全诗语言清丽,情感婉转,末句“又逐春风”的复沓手法更添缠绵韵味。

7.本题考查比较阅读。

要解决这道题,得先理解《春兴》里“吹乡梦”“春风到洛城”的思乡、关联洛城的表意。再回忆李白《春夜洛城闻笛》,找同样写洛城、传递思乡或因物(笛、春风)引发情感的句子。“谁家玉笛暗飞声,散入春风满洛城”中,玉笛之声借春风传满洛城,和《春兴》里春风带着乡梦到洛城,都以春风为媒介,关联洛城、抒发情思,所以应填这两句。

8.本题考查诗句赏析。

诗的前两句“杨柳阴阴细雨晴,残花尽落见流莺”,杨柳成荫却遇细雨初晴,残花已落尽,只能看见流莺。“残花尽落”呈现出春色凋零之态,细雨、残花这些景象组合,传递出的是一种带着惆怅、黯淡的氛围,“愁苦伤感”能精准概括这种因春色衰减而营造出的情绪基调。

从整首诗看,后两句“春风一夜吹乡梦,又逐春风到洛城”直接点明乡梦,而前面两句的凋零春色,其实是诗人情感的铺垫。残花、细雨等暮春之景,易引发人对时光流逝、故乡遥远的感慨,这种暮春的寂寥氛围,和后文的乡梦相呼应,蕴含着诗人对家乡的思念之情,所以第二空填对家乡的思念。

9.C 10.龚诗中“落花”本指脱离花枝的花,但是,并非没有感情,而是即使化做春泥,也甘愿培育美丽的春花成长,不为独香,而为护花,表现诗人虽然脱离官场,依然关心着国家的命运,不忘报国之志,以此来表达他至死仍牵挂国家的一腔热情,充分表达诗人的壮怀。孟诗中“落花”则表达了诗人对春天落花的惋惜之情和春光流逝的淡淡哀愁。

【导语】《己亥杂诗(其五)》以“浩荡离愁”开篇,借“吟鞭东指”写辞官离京的复杂心绪,后两句以“落红护花”的精妙比喻,将个人去留与家国情怀融合,在离愁中见豪情,于落花处显担当,尽显龚自珍虽仕途失意却不忘报国的赤子之心。

9.本题考查诗歌内容理解辨析。

C.有误,结合“落红不是无情物,化作春泥更护花”可知,这两句运用的是比喻的修辞手法,将“落红”比作自己,表明自己虽辞官但仍会关心国家命运,并非运用对偶。由此可知,选项中“诗人运用对偶的修辞手法”赏析有误;

故选C。

10.本题考查情感理解及对比阅读。

结合“落红不是无情物,化作春泥更护花”可知,诗人将落花比作甘愿奉献的生命,即便脱离花枝,也要化作春泥滋养新花。这里的“落红”并非无情,而是以春泥为媒介延续对花的守护,暗喻自己虽辞官离京,仍愿以其他方式为国效力。由此可知,诗人借落花表达了虽脱离官场却心系国家、不忘报国的赤诚之志,展现了积极的人生态度与壮怀豪情。

结合孟浩然《春晓》“夜来风雨声,花落知多少”可知,诗人从昨夜风雨写起,用疑问语气追问落花数量,笔触聚焦于春光中凋零的花瓣。“花落”在风雨后成为春景消逝的象征,字里行间透着对落花凋零的怜惜,以及对春光短暂的怅惘。由此可知,诗人借落花表达了对春天逝去的惋惜,以及对时光流转的淡淡哀愁,情感细腻而含蓄。

11.C 12.相同点:两个“不见”都表达了作者感叹生不逢时、怀才不遇的悲凉心境。(自己因“不见”明君,不能施展自己的才华,功业未成,空老一生。)不同点:前一个“不见”是感怀历史,不见古代礼贤下士的明君;后一个“不见”是惋惜未来,不见作者以后的贤明君主。由古及今,悲怆之情的递进。

【导语】此诗以“前不见古人,后不见来者”破题,将个人置于天地悠悠的时空长河中,“独怆然”的孤影与浩渺宇宙形成强烈反差,既叹生不逢时的壮志难酬,又含对历史与未来的哲思,苍劲笔触中尽是怀才不遇的悲怆与苍茫。

11.本题考查诗歌内容理解辨析。

C.有误,结合“幽州台又称蓟北楼,故址在今北京西南,是燕昭王为指挥军事演练而建”可知,幽州台是燕昭王为招纳贤士所建,并非“为指挥军事演练而建”,此句对幽州台建造目的表述错误。结合全诗“前不见古人,后不见来者”的时空隔绝感与“独怆然而涕下”的孤独悲怆可知,诗人在幽州台抒发的是怀才不遇的悲愤。由此可知,选项对幽州台的背景介绍有误;

故选C。

12.本题考查诗歌炼字。

结合“前不见古人,后不见来者”可知,“前不见古人”中,诗人回望历史,感慨自己生不逢时,无法遇见像燕昭王那样礼贤下士的明君,无法施展才华,体现出怀才不遇的悲凉;“后不见来者”则展望未来,惋惜自己也难以等到后世贤明君主赏识,同样流露出壮志难酬的悲叹。二者都围绕“明君难遇、才华难展”,传达出生不逢时、怀才不遇的悲凉心境。

由此可知,两个“不见”相同点是都表达了作者感叹生不逢时、怀才不遇的悲凉心境;不同点是前者感怀历史,后者惋惜未来,由古及今,悲怆之情层层递进。

13.D

【导语】《夏意》以“别院”“夏簟”“石榴”“树阴”“流莺”等意象,构画深幽清凉之境。诗中光影交织,动静相宜,虽写盛夏却无燥热,从午睡到梦醒,尽显闲静恬淡之情,读来沁人心脾。

【详解】本题考查诗歌内容理解辨析。

D.有误,结合“梦觉流莺时一声”可知,“流莺”指黄莺,其鸣声清脆悦耳,“时一声”描绘出黄莺偶尔啼叫的场景,给幽静的环境增添了灵动之感。诗人从梦中醒来,听到的并非嘈杂扰人的噪音,而是这富有生机的莺啼,这种声音反而让夏日的静谧更显深邃。由此可知,第四句并非写流莺叫声惊醒诗人、令人烦躁,而是以动衬静,表现出诗人在夏午梦醒后的悠然与惬意;

故选D。

14.“不畏”二字,表现了诗人在政治上高瞻远瞩、不畏奸邪的勇气和决心。 15.前两句写出了奇幻、雄伟、生机勃勃的景象,为后两句作了铺垫(蓄势)。后两句写站得高才能看得远的道理,表现了诗人广阔的胸襟和远大的抱负,是前两句的升华,很自然地表达了本诗主旨。

【导语】王安石《登飞来峰》以雄奇意象展现高远境界。“千寻塔”与“鸡鸣见日”的壮阔写景,暗喻政治抱负;“不畏浮云”二句直抒胸襟,彰显改革家睥睨俗见的魄力。全诗景语皆情语,将登高所见升华为精神高度的宣言,体现了宋诗理趣与人格力量的完美结合。

14.本题考查诗歌字词理解。

从字词本义看,“不畏”就是不害怕、不畏惧。结合“自缘身在最高层”可知,诗人因身处高处,视野开阔,所以不惧“浮云遮望眼”。这里的“浮云”,既指实际遮挡视线的云雾,更象征朝堂上的奸佞小人、保守势力等阻碍。从诗人形象与情感来讲,“不畏”凸显王安石作为改革家的气魄。他推行变法时,面临诸多反对与阻碍,“不畏”二字展现其政治上目光长远(高瞻远瞩),不被眼前困难、奸邪干扰,坚决推进改革的勇气与决心,将个人情志融入对自然景象的感悟,借景抒情言志。

15.本题考查诗歌表现手法。

“飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升”,“千寻塔”以夸张手法写塔之高,“闻说鸡鸣见日升”从传闻角度,勾勒出在高塔上鸡鸣时能望见旭日东升的画面,营造出奇幻(传闻添神秘)、雄伟(塔高、日出壮阔)、生机勃勃(日出象征希望活力)的氛围。通过描绘这一高远、壮阔之景,为后文抒怀做铺垫。景的高远,暗示诗人的视角与心境,让后文言志自然合理,是情感抒发的“蓄势”,使读者能从景的境界,过渡到对诗人情怀的理解。

“不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层”,从写景的“登高见日升”,引申出“站得高看得远”的哲理。“不畏浮云”既呼应前文“见日升”的高远视野,又喻指不惧怕奸邪、阻碍;“身在最高层”强化站位高的优势,抒发诗人广阔胸襟(包容万象、不惧干扰)与远大抱负(以高远视角谋事、立志革新等)。后两句是前两句的“升华”。前两句的景,是引发哲理与情志的凭借,后两句从景中抽象出人生、政治感悟,将写景的意境,提升到哲理与情志表达层面,让景不再是单纯的景,而是承载诗人胸怀、抱负的载体,自然传递“站高望远、无畏前行以实现抱负”的主旨。

16.湿润、晶莹、艳丽 沁人心脾、香气袭人 17.前两句从不同的人对菊的不同态度,初步点出菊的高洁,后两句以池岸边的菊花与高屋上的瓦松对比,点出菊花虽生长在沼泽低洼之地,却高洁、清幽,毫不吝惜地把它的芳香献给人们。全诗托菊的高洁、清幽,表现人的不求高位、不慕荣利的高洁气质和高尚品格。

【导语】郑谷的《菊》以重阳簪菊起兴,通过“露湿秋香”的细腻描摹,展现菊花清润馥郁的特质。后两句以瓦松为反衬,凸显菊花不慕高位、自持高洁的品格。全诗借物喻人,含蓄表达了诗人不趋炎附势、坚守本真的精神追求。

16.本题考查词句赏析。

“露湿秋香满池岸”意思是:露水阳光让菊花更丰润,香满池岸绿满池岸。“湿”字描绘出清晨露水打湿菊花的状态,让菊花呈现出湿润、晶莹的模样,尽显其清新润泽;“满”字则着重渲染了菊花香气弥漫池岸的效果,意味着菊花的香气浓郁且范围广,既体现出菊花本身香气袭人,也从嗅觉角度展现其沁人心脾的特质,二者共同勾勒出菊花在秋露滋养下,兼具外在润泽艳丽、内在香气四溢的美好形象。

17.本题考查写作手法。

诗的前两句“王孙莫把比蓬蒿,九日枝枝近鬓毛”,意思是:公子贵族莫把菊苗看成普通野生草,重阳佳节,插菊在鬓发,朵朵争俏。从王孙将菊与蓬蒿混视的错误态度,和人们重阳把菊插鬓的行为对比,初步凸显菊不被俗人理解却受懂它之人珍视,暗含其高洁;后两句“露湿秋香满池岸,由来不羡瓦松高”,以池岸菊花被秋露打湿仍香气四溢,与寄生高檐、用途不大的瓦松对比,展现菊生长于低洼处,却清幽高洁、无私散发芳香,不羡慕瓦松占据高位。诗人借菊花这些特点,托物言志,借菊表达不求高位、不慕荣利,愿如菊花般坚守高洁、奉献美好的气质与品格。

18.D 19.本诗先写自然界的春天岁岁重来,后写大唐帝国的盛世却一去不复返,诗人吊古伤今,表达了对昔盛今衰的无限感慨。

【导语】这首诗以天津桥春景为切入点,通过“红霞”“烟柳”的明媚与“金殿闭”“宫莺衔花”的寂寥形成鲜明对比,含蓄地抒发了盛衰兴亡之叹。诗人以景寓情,笔法婉转,在看似平和的写景中暗藏深沉的历史感慨,体现了晚唐诗风含蓄蕴藉的特点。

18.本题考查诗歌赏析。

D.联系诗歌内容,前两句“津桥春水浸红霞,烟柳风丝拂岸斜”是明媚的春景(乐景),后两句“翠辇不来金殿闭,宫莺衔出上阳花”写宫苑寂寥(哀情),是以乐景写哀情,并非“以哀写哀”;

故选D。

19.本题考查赏析主旨情感。

诗的前两句“津桥春水浸红霞,烟柳风丝拂岸斜”,描绘出天津桥畔春水映霞、烟柳拂岸的明媚春景,展现出自然春天的生机与美好;后两句“翠辇不来金殿闭,宫莺衔出上阳花”,笔锋一转,写帝王不再临幸,金殿紧闭,宫莺衔花而出,凸显出大唐盛世不再的寂寥。通过自然春景与宫苑衰败的对比,诗人吊古伤今,抒发对昔盛今衰的无限感慨。

20.C 21.示例:①吹散浊热,送来清爽;②驱散烟云,卷走雾霭,使诗人寻到涧底人家;③吹动松涛,奏响自然之乐,给人以欢娱。

【导语】这首诗以“风”为吟咏对象,通过拟人手法展现风的灵性。“肃肃”起笔即显风势,中间两联写风驱烟卷雾、来去无踪却似有情,尾联以松声作结,将无形之风化为有声。全诗托物言志,借风之清劲无私,暗喻诗人高洁品格,体现了王勃早期诗歌清新俊逸的风格特点。

20.本题考查诗歌内容理解和辨析。

C.“去来固无迹,动息如有情”,意思是凉风来来去去本来没有踪迹,可它 的吹起和停息却好像很有感情。“实则有形”表达有误。故选C。

21.本题考查诗歌内容理解。

该题要求赏析风之“有情”,应结合诗句分析,首联“肃肃凉风生,加我林壑清”抓住关键词“加”,“加”是给予的意思,将风拟人化,凉风给予人清爽凉快。领联“驱烟寻涧户,卷雾出山楹”抓住“卷”,表明凉风为人做的事情,卷走了雾气,使诗人寻到涧底人家。可见前两联写的是不论是深沟还是浅壑,清风总会给人们带来无限的清爽,这是“有情”的具体体现所在。颈联“去来固无迹,动息如有情”直接点出“有情”,“去来固无迹”是表明风无踪迹,“动息”即吹动停止,就是吹动停止没有踪迹,是不求回报的,这也是“有情”的具体体现所在。尾联“为君起松声”抓住“为君”二字,是表明在“日落山水静”的时候,为歇息的人们吹奏悦耳的松涛声,这也是表明“有情”之处。据此总结作答即可。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录