统编版高中语文选择性必修上册《一 发现潜藏的逻辑谬误》课件(共64张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版高中语文选择性必修上册《一 发现潜藏的逻辑谬误》课件(共64张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-06-26 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共64张PPT)

发现潜藏

的逻辑谬误

生活中的逻辑

1.“天天批评资本家,有本事别用支付宝啊 "

2.“你行你上,不行别说。”

3.“送来的时候还是好好的,怎么到你们医院之后就不行了呢 "

4.“你都那么有钱了,给别人多捐点算什么 "

5. 我最大的缺点,就是没有缺点。

导入

既然中学没有一门课程收留逻辑,还是语文把它收下吧。

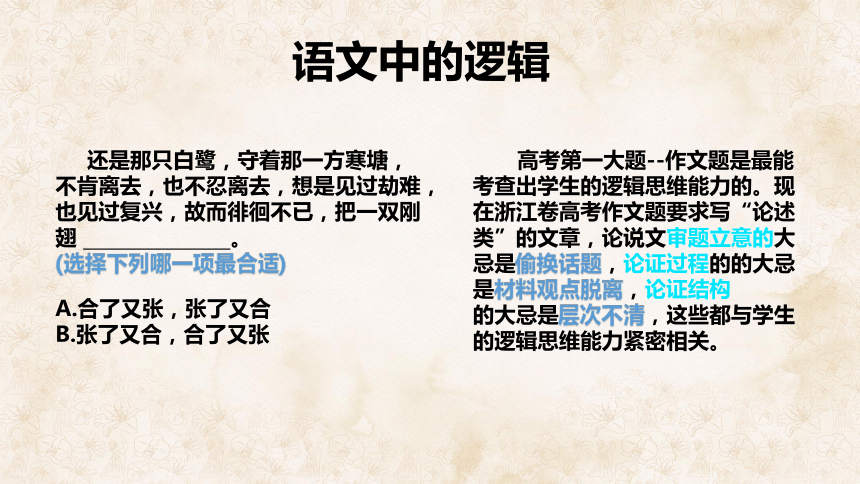

还是那只白鹭,守着那一方寒塘,不肯离去,也不忍离去,想是见过劫难,也见过复兴,故而徘徊不已,把一双刚翅 。

(选择下列哪一项最合适)

A.合了又张,张了又合

B.张了又合,合了又张

高考第一大题--作文题是最能考查出学生的逻辑思维能力的。现在浙江卷高考作文题要求写“论述类”的文章,论说文审题立意的大忌是偷换话题,论证过程的的大忌是材料观点脱离,论证结构

的大忌是层次不清,这些都与学生的逻辑思维能力紧密相关。

语文中的逻辑

1.了解概念的含义

2.了解概念之间的关系。

3.掌握四种逻辑规律

4.辨别潜藏的逻辑错误。

学习目标

一、逻辑中的概念

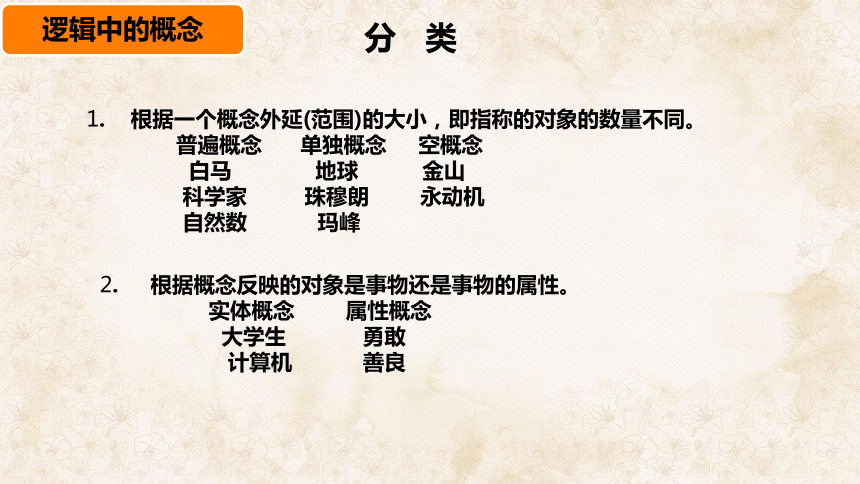

1. 根据一个概念外延(范围)的大小,即指称的对象的数量不同。

普遍概念 单独概念 空概念

白马 地球 金山

科学家 珠穆朗 永动机

自然数 玛峰

2. 根据概念反映的对象是事物还是事物的属性。

实体概念 属性概念

大学生 勇敢

计算机 善良

分 类

逻辑中的概念

3. 根据事物是否具有某种属性(具有或不具有)

正概念 负概念

有机物 无机物

4. 根据概念反映的是否是一个不可分割的集合体(统一的整体)。

集合概念 非集合概念

鲁迅的著作不是 鲁迅的这部著作以

一天能读完的 历史故事为题材

从语言的角度来说,叫“词语”,而从逻辑角度看,它们就又都是一些“概念”。

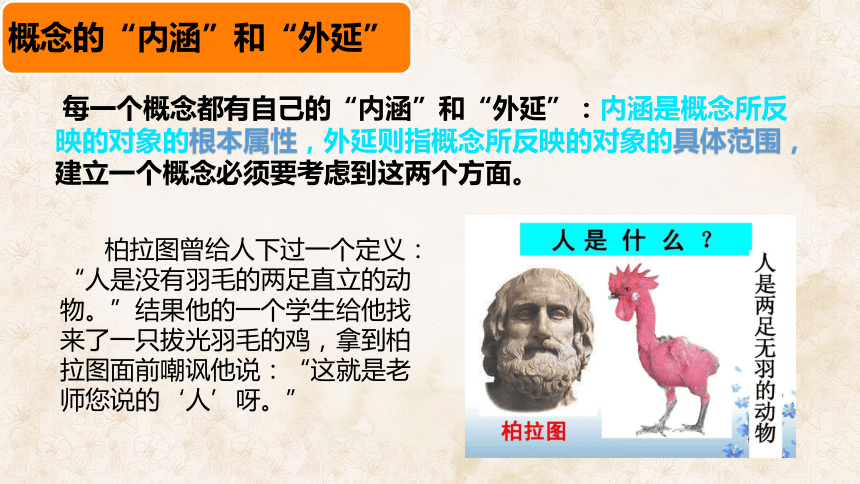

柏拉图曾给人下过一个定义:“人是没有羽毛的两足直立的动物。”结果他的一个学生给他找来了一只拔光羽毛的鸡,拿到柏拉图面前嘲讽他说:“这就是老师您说的‘人’呀。”

每一个概念都有自己的“内涵”和“外延”:内涵是概念所反映的对象的根本属性,外延则指概念所反映的对象的具体范围,建立一个概念必须要考虑到这两个方面。

概念的“内涵”和“外延”

二、概念间的关系

根据概念在外延上是否有重合情况,可以把其的关系分为相容关系(全同关系、包含关系、交叉关系)和不相容关系(矛盾关系、反对关系)。

概念间的关系

①全同关系:两个概念的外延完全相同,也叫同一关系。

例如,“中国的首都”a

“北京” b

“番茄” a

“西红柿 b

a

b

相容关系

②包含关系:一个概念是另一个概念的一部分,也叫属种关系。

例如: 学生 a

中学生 b

科学 a

人文科学 b

当a与b两个概念具有包含关系时,则所有的b都是a,并且有的a不是b。

a

b

③交叉关系:两个概念的外延有相同的部分,也有不同的部分。当a与b两个概念具有交叉关系时,则有一部分a是b,有一部分a不是b,并且有一部分b不是a

例如:光华中学教师 a

涉县人 b

a

b

大学生 a

党员 b

①全同关系:两个概念的外延完全相同,也叫同一关系。例如,“中国的首都”和“北京”“番茄”和“西红柿”。

②包含关系:一个概念是另一个概念的一部分,也叫属种关系。当a与b两个概念具有包含关系时,则所有的b都是a,并且有的a不是b。例如,“学生”和“大学生”“科学”和“人文科学”。

③交叉关系:两个概念的外延有相同的部分,也有不同的部分。当a与b两个概念具有交叉关系时,则有一部分a是b,有一部分a不是b,并且有一部分b不是a。例如,“青年”和“作家”“畅销商品”和“高档商品”。

小结

①矛盾关系:两个概念的外延完全不同,而且非此即彼。当a与b具有矛盾关系时,则所有a都不是b,并且a与b外延之和等于其属概念c的外延。

生 a

死 b

例如: 男性 a

女性 b

不相容关系

②反对关系:两个概念的外延完全不同,但不是非此即彼的关系。当a与b具有反对关系时,则所有a都不是b,并且a与b外延之和小于其属概念c的外延。

例如:大学生 a

小学生 b

红色 a

蓝色 b

注意:互为反义词的概念不一定是“矛盾关系”,但一定是“不相容关系”。比如“黑”与“白”互为反义词,但是它们两个概念是“反对关系”,因为除了“黑”“白”两种颜色外,我们还有其他很多种颜色。

单项选择题:

1.在“中华民族是一个伟大、勇敢、勤劳的民族”这句话中,“中华民族”是( )。

A、单独概念、非集合概念、正概念B、普遍概念、非集合概念、正概念

C、普遍概念、集合概念、正概念 D、普遍概念、集合概念、 负概念

2“西南交通大学毕业的学生散布在全国各地”,和“小李是西南交通大学毕业的学生”这两句话中利用的“西南交通大学毕业的学生”那个概念,依照概念的分类标准,它们( )。

A、都是集合概念 B、都是非集合概念

C、一句话中是集合概念,在后一句话中是非集合概念

D、前一句话中是非集合概念,在后一句话中是集合概念

3.“年龄为30岁以下的人”与“年龄为15岁以下的人”,这两个概念外延之间的关系是( )。

A、全同关系 B、 交叉关系 C 、真包括关系 D 、真包括于关系 E 、全异关系

4.“能被2整除的数”与“能被3整除的数”,这两个概念外延之间的关系是( )。

A、全同关系 B 交叉关系 C 真包括关系 D 真包括于关系 E 全异关系

牛

刀

小

试

分析下列各题中显示黄色字体的语词是在集合意义下使用,还是在非集合意义下使用。

1、我们的机关干部来自五湖四海。

2、在人民的国家里,人民享有广泛的民主和自由。

3、人贵有自知之明。

4、中国人死都不怕,还怕困难吗

5、(1)甲班学生是从华东六省来的;

(2)小王是甲班学生;

(3)甲班学生都应该努力学习。

6、昆虫是地球上种类最多的动物。

答案(只需写清题号):集合概念:

非集合概念:

1、2、3、4、5(1)(3)、6

5(2)

牛

刀

小

试

指出下列各组概念是什么关系。

1、机器,机床

2、好书,坏书

3、数学家,天文学家

4、玉米,农作物

5、不变资本,可变资本

6、《骆驼祥子》的作者,老舍

7、大气污染,水质污染

注:包含关系可以细分为 a真包含 b ,和 b 真包含于a

牛

刀

小

试

三、逻辑的基本规律

我们体会了逻辑无处不在的力量,逻辑作为思维的规律,具有这四个基本规律:“同一律”“不矛盾律”“排中律”“充足理由律”。

逻辑的基本规律

①“同一律”:概念和命题必须保持一致性(全同关系)。

概念同一:概念的内涵和外延必须保持一致。

命题同一:命题自身的意思和真假值必须保持同一。

例如:1.双十一大酬宾,买一赠一啦

2.人已经存在几百万年了,而你没有存在几百万年,所以你不是人。

3.——那么有钱的人,居然在路边吃麻辣烫。

——不在路边吃,难道去马路中间吃啊。

前一个“人”,指作为物种整体存在的“人类”,而后一个“人”指的是作为生命个体存在,属于偷换概念

前者的论题是“有钱人不该吃麻辣烫",而后者把论题换成了”吃麻辣烫应该在路边。”属于偷换论题。

逻辑的基本规律

体现同一律的文本示例

在马克思墓前的讲话

3月14日下午两点三刻,当代最伟大的思想家停止思想了。让他一个人留在房里不过两分钟,当我们进去的时候,便发现他在安乐椅上安静地睡着了..但已经是永远地睡着了。

这个人的逝世,对于欧美战斗的无产阶级,对于历史科学,都是不可估量的损失。这位巨人逝世以后所形成的空白,不久就会使人感觉到。

同一律

最伟大的思想家、他、这个人、这位巨人——马克思

②“不矛盾律”又叫“矛盾律”,要求相互否定的判断不能同真(在相互矛盾的命题里,不能同真,必有一假)。

张三:小明是男生。

李四:小明是女生。

正确结论:张三李四必有一假。

违反矛盾律:张三李四都是真的,小明即是男生,又是女生。这叫相互矛盾。

小明在写语文作业。

小明在写数学作业。

这两个命题是互相反对的,不能同真,但可以同假。

逻辑的基本规律

③“排中律”要求两个相互矛盾的判断必有一真。(使用这两个规律时,概念间的关系应为“矛盾关系”,互为“矛盾关系”的两个概念不能同真但必有一真,也就是一定是一真一假。)

例如:在某小学的讨论会上,讨论某教师的行为是不是体罚学生。校长说:“说这个教师的行为是体罚学生,恐怕是不行的;说他的行为不是体罚学生,恐怕也不行。”

这个校长的话违反了“排中律”,犯了“两不可”的逻辑错误。

逻辑的基本规律

排中律的核心思想

两个自相矛盾的观点,一定有一个是对的,一个是错的,没有都不对这种中间状态。你可以不表态。但是你表态了,就不能说,其实吧,两个我都不同意,或者两个都同意。

排中律: 必有一真 (不能同假) 只能用于两个相互是矛盾的判断。

逻辑要求:对互相矛盾的思想不得同时否定。

矛盾律: 有一假或同假 (不能同真)

两个互相矛盾的判断或两个互相反对的判断。

逻辑要求:对互相否定的思想不得同时肯定。

区

别

矛盾律与排中律的区别示例:

1.他是这次车祸十多位死难者中唯一幸免的人。

2.这篇文章的观点不能说是全面的,也不能说不全面。

他是死难者。他是唯一幸免的人。

不能同真,必有一假,违反矛盾律。

不能同假,必有一真,违反排中律。

④“充足理由律”:在同一思维和论证过程中,一个思想被确定为真,要有充足的理由。

要点:(1)对所要论证的观点必须给出理由。

(2)给出的理由必须真实。

(3)从给出的理由必须能够推出所要论证论点。

例如:我又不出国,所以我不学英语。

甲:“不知为什么,我那孩子长得很矮小。”

乙:“你家的那头母牛四脚特短,你一定给孩子牛奶喝得太多了。”

逻辑的基本规律

四、常见的逻辑谬误

分析:杨朱学派主张尊重个体生命,不做自伤其身的事,也反对他人对自己的伤害。墨家学派主张平等普遍爱人,不受等级贵贱血缘亲疏影响。孟子将他们的观点歪曲,进行攻击。

把对方观点 A 歪曲成观点 B ,然后攻击观点 B ,又称为“稻草人”谬误。

逻辑谬误一:歪曲观点

示例:

杨氏为我,是无君也。

墨氏兼爱,是无父也。

无父无君,是禽兽也。(《孟子》)

把讨论的焦点转移到另一个话题,从而逃避质疑或攻击。

逻辑谬误二:偷换论题

示例:

甲:怎么这么迟回家?

乙:怎么老挑我毛病?

分析:甲的话题是“回家迟”,乙转移话题到“挑毛病”,如果甲顺着乙的方向说,就被带偏。

小结

示例:

老王和老李下象棋,或者老王胜,或者老李胜。

还有第三种情况:平局

明明存在很多种可能性,却说成只有两种可能,迫使对方作出自己所希望的选择。又称“虚假两难”。

逻辑谬误三:假二择一(虚假两难)

逻辑谬误三:假二择一(虚假两难)

示例2:

20世纪越战期间,美国一些人为反对越战的人张贴了标语:

美国:热爱它,要么离开它。

在同一思维过程或表述中,两个相互矛盾的判断不能同真,也不能同假,如果同时肯定或否定,就犯了两可或两不可错误,可以简称为“模棱两可”。

逻辑谬误四:两可两不可

示例:

1.我们处在奔向理想的不可逆转的潮流中——但这可能会改变。

2.这篇文章的观点不能说是全面的,也不能说不全面。

小明

既是男生

又是女生

对两个矛盾概念同时肯定

违反了矛盾律(不能同真)

两可

小明

既不是男生又不是女生

对两个矛盾概念同时否定

违反了排中律(不能同假)

两不可

在问题中隐藏着一个前提,对方的回答无论肯定还是否定,都意味着承认这个前提。而这个前提很可能是虚假的。

逻辑谬误五:不当预设

逻辑谬误五:不当预设

不能使用矛盾律(必有一假)否定,因为选择否定,就意味承认了这个虚假前提,犯了不当预设的逻辑错误,违反了矛盾律。

不能使用排中律(必有一真)肯定,因为选择肯定,就意味承认了这个虚假前提,犯了不当预设的逻辑错误,违反了排中律。

是:你已经停止了对我的毁谤

不是:你还没有停止对我的毁谤。

虚假前提:你之前一直在毁谤我。

示例:你是否已经停止了对我的毁谤?请回答“是”或“不是”!

小 结

不完全归纳推理是一种或然性推理,前提真不能保证结论真,尤其是在考察数量比较少,样本不具有代表性的情况下,容易犯轻率归纳的错误。

逻辑谬误六:轻率归纳

示例:盘点盖茨、乔布斯、戴尔、扎克伯格等世界级富豪,辍学是他们走向成功的关键一步,这让人不得不思考正规的国民教育对创业者是否真的必要。

又如:五年级(二)班有二十个人,其中

小胖的身高超过一米六,

小明的身高超过一米六,

小珍的身高超过一米六,

小李的身高超过一米六,

由此得出结论:该班级所有的学生身高都超过一米六。

将两个或两类“假相似”的对象进行对比,从而得出结论,这样的做法称为不当类比。

逻辑谬误七:不当类比

示例:太阳是被创造出来照亮地球的。人们总是移动火把去照亮房子,而不是移动房子去被火把照亮。因此,只能是太阳绕地球转,而不是地球绕太阳转。

又如:“枪支和菜刀一样,都是可以杀人的工具,但是限制购买菜刀是很荒唐的,因此限制购买枪支也同样荒唐。”

分析:枪支本身就属于杀伤性武器,而菜刀是一种切菜工具,属于厨房用品,二者在功能性上有本质的不同,是不当类比。

没有因果关系的事件,因为发生的时间相近等表面联系,就把它们看成是因果事件,叫作强加因果。

逻辑谬误八:强加因果

示例:如今不知因我积了什么德,带挈你中了相公,我所以带个酒来贺你。(《范进中举》)

在论证中尚待证明的结论不能出现或暗含在前提中,否则就是循环论证。循环论证的本质是“因为 A ,所以 A 。

逻辑谬误九:循环论证

示例:

我骂(你)卖国贼,所以我是爱国者。爱国者的话是最有价值的,所以我的话是不错的,我的话既然不错,你就是卖国贼无疑了!”(鲁迅《论辩的魂灵》)

小 结

总 结

练习题1:下面段落的逻辑谬误是什么?

学习要讲究方法。方法对头,才能事半功倍。比如我对数学比较感兴趣,习题做得多,学习成绩就比较好;而对英语,我没有兴趣,怕读怕背,成绩就比较差。

偷换论题,违反同一律

练习题2:

《韩非子》中写道:“楚人有鬻盾与矛者,誉之曰:'吾盾之坚,物莫能陷也。’又誉其矛曰:'吾矛之利,于物无不也。’或曰:'以子之矛,陷子之盾,何如 ’其人弗能应也。夫不可陷之盾与无不陷之矛,不可同世而立。”以下议论没有与那位楚人犯有同样的逻辑错误的是( )

A.电站外高挂一块告示牌:“严禁触摸电线!500伏高压一触即死,违者法办!”

B.一位小伙子在给他女朋友的信中它到:“爱你爱得加此之深,以至愿意为你赴汤蹈火。星期六若不下雨,我一定来。”

C.狗父论证:“这是一条狗,它是一个父亲。而它是你的,所以它是你的父亲。你打它,你就是在打自己的父亲。”

D,他的意见基本正确,一点儿错误也没有。

E.今年研究生考试,我有信心考上,但却没有把握。

C

逻辑谬误带来的艺术效果

有的人活着,他已经死了;

有的人死了,他还活着。

——(臧克家《有的人》)

这几句诗违反了不矛盾律,但是却体现出了精神与肉体、生存与死亡的冲突,在不朽与偷生的对比中凸显了鲁迅的伟大。

“也许有罢,--我想。”我于是吞吞吐吐的说。“那么,也就有地狱了 "“阿!地狱 ”我很吃惊,只得支梧着,“地狱 -一论理,就该也有。--然而也未必,……谁来管这等事……。’“那么,死掉的一家的人,都能见面的 ”“唉唉,见面不见面呢 ……”这时我已知道自己也还是完全个愚人,什么踌蹰,什么计画,都挡不住三句问,我即刻胆怯起来了,便想全翻过先前的话来,“那是,……实在,我说不清……。其实,究竟有没有魂灵,我也说不清。"(鲁迅《祝福》)

逻辑谬误带来的艺术效果

从这段对话中,我们读出“我”态度的模棱两可。由此进一步看出辛亥革命之后的小知识分子群体所具有的犹豫、懦弱、无力的特点,他们并没有承担起改造社会和启迪民智的责任,这体现了鲁迅先生敏锐的洞察力。

美国代表团访华时,曾有一名官员当着周恩来的面说:“中国人很喜欢低着头走路,而我们美国人却总是抬着头走路。”此话一出,语惊四座。周恩来不慌不忙,脸带微笑地说:“这并不奇怪。因为我们中国人喜欢走上坡路,而你们美国人喜欢走下坡路。”

偷换概念。美国代表的“路”指的是平时走的路,周恩来的“路”指的是国家的发展道路。机智巧妙,表现了周恩来的智慧和幽默。

逻辑谬误带来的艺术效果

①鲁迅的作品不是一天能读完的,《孔乙己》是鲁迅的作品,所以,《孔乙己》不是一天能读完的。

合作探讨,分析逻辑错误。

“鲁迅的作品”和《孔乙己》是“包含关系”,不是“全同关系”——偷换概念,违反同一律

“鲁迅的作品”在大前提中指鲁迅著作的总称,在小前提中是“各个”作品的通称。

单元任务一

五、单元任务解析

②庄子曰:“请循其本。子曰‘汝安知鱼乐’云者,既已知吾知之而问我,我知之濠上也。”(《庄子与惠子游于濠梁之上》)

明确:“安”在问句中有两种用法,一种表示“怎么”,一中表示“在哪里”。庄子和惠子一开始是围绕“怎么知道鱼是快乐的”,是问原因,最后庄子突然偷换了概念,回答“是在濠上这个地方知道的”,是答地点,答非所问,违反了“同一律”。(安:怎么/在哪里)

③“服务员同志,请当心,你的手指浸到我的汤里去了。”

“没有关系,汤不烫,我不痛。”

——偷换论题,违反同一律

卫生问题——有没有被烫的问题

④“我是答应您昨天来修门铃没错。但我来了三次,每次按门铃,都没有人来开门,我只好走了。”

需要修门铃就是因为门铃坏了。自相矛盾,违反不矛盾律。

⑤在法国某地,一个耍戏法的人招揽观众:“快来快来,这里有拿破仑的头骨。”围观的一个人说:“奇怪,听说拿破仑的脑袋是很大的,这个头骨怎么和普通人的没有区别啊?”耍戏法的人解释道:“没错,这是拿破仑小时候的头骨。”

明确:“拿破仑小时候的头骨”意思是“拿破仑死于童年,而耍戏法的人用拿破仑的名号招揽观众,显然指的是活到成年的叱咤风云的拿破仑(死于52岁),何来“小时候的头骨”。“拿破仑死于童年”与“拿破仑死于成年之后” 必有一假, 违反了“不矛盾律”。

⑥有人说,《红楼梦》值得读,有人说不值得,两种意见我都不赞成:读,太花时间;不读,又有点儿可惜。

明确:“读”和“不读”是矛盾关系,不能都否定,(不能同为假),违反了“排中律”。

⑦不薄之谓厚,不白之谓黑。

薄厚存在中间状态,白黑之间还有灰,屏蔽了中间状态,让人在两个极端之间做出判断或选择,这其实是在并非矛盾(有第三者存在的可能)的情况下使用排中律不当

明确:祥林嫂的死与年关的祝福活动无关,只是时间上接近,并无因果关系,属于强加因果,违反“充足理由律”。

⑧《祝福》中,鲁四老爷知道祥林嫂的死讯后说:“不早不迟,偏偏要在这时候——这就可见是一个谬种!”

你是否停止了对我的毁谤?请回答“是”或“不是”!

是:你已经停止了对我的毁谤

不是:你还没有停止对我的毁谤。

虚假前提:你之前一直在毁谤我。

属于不当预设。违反排中律。

发现潜藏

的逻辑谬误

生活中的逻辑

1.“天天批评资本家,有本事别用支付宝啊 "

2.“你行你上,不行别说。”

3.“送来的时候还是好好的,怎么到你们医院之后就不行了呢 "

4.“你都那么有钱了,给别人多捐点算什么 "

5. 我最大的缺点,就是没有缺点。

导入

既然中学没有一门课程收留逻辑,还是语文把它收下吧。

还是那只白鹭,守着那一方寒塘,不肯离去,也不忍离去,想是见过劫难,也见过复兴,故而徘徊不已,把一双刚翅 。

(选择下列哪一项最合适)

A.合了又张,张了又合

B.张了又合,合了又张

高考第一大题--作文题是最能考查出学生的逻辑思维能力的。现在浙江卷高考作文题要求写“论述类”的文章,论说文审题立意的大忌是偷换话题,论证过程的的大忌是材料观点脱离,论证结构

的大忌是层次不清,这些都与学生的逻辑思维能力紧密相关。

语文中的逻辑

1.了解概念的含义

2.了解概念之间的关系。

3.掌握四种逻辑规律

4.辨别潜藏的逻辑错误。

学习目标

一、逻辑中的概念

1. 根据一个概念外延(范围)的大小,即指称的对象的数量不同。

普遍概念 单独概念 空概念

白马 地球 金山

科学家 珠穆朗 永动机

自然数 玛峰

2. 根据概念反映的对象是事物还是事物的属性。

实体概念 属性概念

大学生 勇敢

计算机 善良

分 类

逻辑中的概念

3. 根据事物是否具有某种属性(具有或不具有)

正概念 负概念

有机物 无机物

4. 根据概念反映的是否是一个不可分割的集合体(统一的整体)。

集合概念 非集合概念

鲁迅的著作不是 鲁迅的这部著作以

一天能读完的 历史故事为题材

从语言的角度来说,叫“词语”,而从逻辑角度看,它们就又都是一些“概念”。

柏拉图曾给人下过一个定义:“人是没有羽毛的两足直立的动物。”结果他的一个学生给他找来了一只拔光羽毛的鸡,拿到柏拉图面前嘲讽他说:“这就是老师您说的‘人’呀。”

每一个概念都有自己的“内涵”和“外延”:内涵是概念所反映的对象的根本属性,外延则指概念所反映的对象的具体范围,建立一个概念必须要考虑到这两个方面。

概念的“内涵”和“外延”

二、概念间的关系

根据概念在外延上是否有重合情况,可以把其的关系分为相容关系(全同关系、包含关系、交叉关系)和不相容关系(矛盾关系、反对关系)。

概念间的关系

①全同关系:两个概念的外延完全相同,也叫同一关系。

例如,“中国的首都”a

“北京” b

“番茄” a

“西红柿 b

a

b

相容关系

②包含关系:一个概念是另一个概念的一部分,也叫属种关系。

例如: 学生 a

中学生 b

科学 a

人文科学 b

当a与b两个概念具有包含关系时,则所有的b都是a,并且有的a不是b。

a

b

③交叉关系:两个概念的外延有相同的部分,也有不同的部分。当a与b两个概念具有交叉关系时,则有一部分a是b,有一部分a不是b,并且有一部分b不是a

例如:光华中学教师 a

涉县人 b

a

b

大学生 a

党员 b

①全同关系:两个概念的外延完全相同,也叫同一关系。例如,“中国的首都”和“北京”“番茄”和“西红柿”。

②包含关系:一个概念是另一个概念的一部分,也叫属种关系。当a与b两个概念具有包含关系时,则所有的b都是a,并且有的a不是b。例如,“学生”和“大学生”“科学”和“人文科学”。

③交叉关系:两个概念的外延有相同的部分,也有不同的部分。当a与b两个概念具有交叉关系时,则有一部分a是b,有一部分a不是b,并且有一部分b不是a。例如,“青年”和“作家”“畅销商品”和“高档商品”。

小结

①矛盾关系:两个概念的外延完全不同,而且非此即彼。当a与b具有矛盾关系时,则所有a都不是b,并且a与b外延之和等于其属概念c的外延。

生 a

死 b

例如: 男性 a

女性 b

不相容关系

②反对关系:两个概念的外延完全不同,但不是非此即彼的关系。当a与b具有反对关系时,则所有a都不是b,并且a与b外延之和小于其属概念c的外延。

例如:大学生 a

小学生 b

红色 a

蓝色 b

注意:互为反义词的概念不一定是“矛盾关系”,但一定是“不相容关系”。比如“黑”与“白”互为反义词,但是它们两个概念是“反对关系”,因为除了“黑”“白”两种颜色外,我们还有其他很多种颜色。

单项选择题:

1.在“中华民族是一个伟大、勇敢、勤劳的民族”这句话中,“中华民族”是( )。

A、单独概念、非集合概念、正概念B、普遍概念、非集合概念、正概念

C、普遍概念、集合概念、正概念 D、普遍概念、集合概念、 负概念

2“西南交通大学毕业的学生散布在全国各地”,和“小李是西南交通大学毕业的学生”这两句话中利用的“西南交通大学毕业的学生”那个概念,依照概念的分类标准,它们( )。

A、都是集合概念 B、都是非集合概念

C、一句话中是集合概念,在后一句话中是非集合概念

D、前一句话中是非集合概念,在后一句话中是集合概念

3.“年龄为30岁以下的人”与“年龄为15岁以下的人”,这两个概念外延之间的关系是( )。

A、全同关系 B、 交叉关系 C 、真包括关系 D 、真包括于关系 E 、全异关系

4.“能被2整除的数”与“能被3整除的数”,这两个概念外延之间的关系是( )。

A、全同关系 B 交叉关系 C 真包括关系 D 真包括于关系 E 全异关系

牛

刀

小

试

分析下列各题中显示黄色字体的语词是在集合意义下使用,还是在非集合意义下使用。

1、我们的机关干部来自五湖四海。

2、在人民的国家里,人民享有广泛的民主和自由。

3、人贵有自知之明。

4、中国人死都不怕,还怕困难吗

5、(1)甲班学生是从华东六省来的;

(2)小王是甲班学生;

(3)甲班学生都应该努力学习。

6、昆虫是地球上种类最多的动物。

答案(只需写清题号):集合概念:

非集合概念:

1、2、3、4、5(1)(3)、6

5(2)

牛

刀

小

试

指出下列各组概念是什么关系。

1、机器,机床

2、好书,坏书

3、数学家,天文学家

4、玉米,农作物

5、不变资本,可变资本

6、《骆驼祥子》的作者,老舍

7、大气污染,水质污染

注:包含关系可以细分为 a真包含 b ,和 b 真包含于a

牛

刀

小

试

三、逻辑的基本规律

我们体会了逻辑无处不在的力量,逻辑作为思维的规律,具有这四个基本规律:“同一律”“不矛盾律”“排中律”“充足理由律”。

逻辑的基本规律

①“同一律”:概念和命题必须保持一致性(全同关系)。

概念同一:概念的内涵和外延必须保持一致。

命题同一:命题自身的意思和真假值必须保持同一。

例如:1.双十一大酬宾,买一赠一啦

2.人已经存在几百万年了,而你没有存在几百万年,所以你不是人。

3.——那么有钱的人,居然在路边吃麻辣烫。

——不在路边吃,难道去马路中间吃啊。

前一个“人”,指作为物种整体存在的“人类”,而后一个“人”指的是作为生命个体存在,属于偷换概念

前者的论题是“有钱人不该吃麻辣烫",而后者把论题换成了”吃麻辣烫应该在路边。”属于偷换论题。

逻辑的基本规律

体现同一律的文本示例

在马克思墓前的讲话

3月14日下午两点三刻,当代最伟大的思想家停止思想了。让他一个人留在房里不过两分钟,当我们进去的时候,便发现他在安乐椅上安静地睡着了..但已经是永远地睡着了。

这个人的逝世,对于欧美战斗的无产阶级,对于历史科学,都是不可估量的损失。这位巨人逝世以后所形成的空白,不久就会使人感觉到。

同一律

最伟大的思想家、他、这个人、这位巨人——马克思

②“不矛盾律”又叫“矛盾律”,要求相互否定的判断不能同真(在相互矛盾的命题里,不能同真,必有一假)。

张三:小明是男生。

李四:小明是女生。

正确结论:张三李四必有一假。

违反矛盾律:张三李四都是真的,小明即是男生,又是女生。这叫相互矛盾。

小明在写语文作业。

小明在写数学作业。

这两个命题是互相反对的,不能同真,但可以同假。

逻辑的基本规律

③“排中律”要求两个相互矛盾的判断必有一真。(使用这两个规律时,概念间的关系应为“矛盾关系”,互为“矛盾关系”的两个概念不能同真但必有一真,也就是一定是一真一假。)

例如:在某小学的讨论会上,讨论某教师的行为是不是体罚学生。校长说:“说这个教师的行为是体罚学生,恐怕是不行的;说他的行为不是体罚学生,恐怕也不行。”

这个校长的话违反了“排中律”,犯了“两不可”的逻辑错误。

逻辑的基本规律

排中律的核心思想

两个自相矛盾的观点,一定有一个是对的,一个是错的,没有都不对这种中间状态。你可以不表态。但是你表态了,就不能说,其实吧,两个我都不同意,或者两个都同意。

排中律: 必有一真 (不能同假) 只能用于两个相互是矛盾的判断。

逻辑要求:对互相矛盾的思想不得同时否定。

矛盾律: 有一假或同假 (不能同真)

两个互相矛盾的判断或两个互相反对的判断。

逻辑要求:对互相否定的思想不得同时肯定。

区

别

矛盾律与排中律的区别示例:

1.他是这次车祸十多位死难者中唯一幸免的人。

2.这篇文章的观点不能说是全面的,也不能说不全面。

他是死难者。他是唯一幸免的人。

不能同真,必有一假,违反矛盾律。

不能同假,必有一真,违反排中律。

④“充足理由律”:在同一思维和论证过程中,一个思想被确定为真,要有充足的理由。

要点:(1)对所要论证的观点必须给出理由。

(2)给出的理由必须真实。

(3)从给出的理由必须能够推出所要论证论点。

例如:我又不出国,所以我不学英语。

甲:“不知为什么,我那孩子长得很矮小。”

乙:“你家的那头母牛四脚特短,你一定给孩子牛奶喝得太多了。”

逻辑的基本规律

四、常见的逻辑谬误

分析:杨朱学派主张尊重个体生命,不做自伤其身的事,也反对他人对自己的伤害。墨家学派主张平等普遍爱人,不受等级贵贱血缘亲疏影响。孟子将他们的观点歪曲,进行攻击。

把对方观点 A 歪曲成观点 B ,然后攻击观点 B ,又称为“稻草人”谬误。

逻辑谬误一:歪曲观点

示例:

杨氏为我,是无君也。

墨氏兼爱,是无父也。

无父无君,是禽兽也。(《孟子》)

把讨论的焦点转移到另一个话题,从而逃避质疑或攻击。

逻辑谬误二:偷换论题

示例:

甲:怎么这么迟回家?

乙:怎么老挑我毛病?

分析:甲的话题是“回家迟”,乙转移话题到“挑毛病”,如果甲顺着乙的方向说,就被带偏。

小结

示例:

老王和老李下象棋,或者老王胜,或者老李胜。

还有第三种情况:平局

明明存在很多种可能性,却说成只有两种可能,迫使对方作出自己所希望的选择。又称“虚假两难”。

逻辑谬误三:假二择一(虚假两难)

逻辑谬误三:假二择一(虚假两难)

示例2:

20世纪越战期间,美国一些人为反对越战的人张贴了标语:

美国:热爱它,要么离开它。

在同一思维过程或表述中,两个相互矛盾的判断不能同真,也不能同假,如果同时肯定或否定,就犯了两可或两不可错误,可以简称为“模棱两可”。

逻辑谬误四:两可两不可

示例:

1.我们处在奔向理想的不可逆转的潮流中——但这可能会改变。

2.这篇文章的观点不能说是全面的,也不能说不全面。

小明

既是男生

又是女生

对两个矛盾概念同时肯定

违反了矛盾律(不能同真)

两可

小明

既不是男生又不是女生

对两个矛盾概念同时否定

违反了排中律(不能同假)

两不可

在问题中隐藏着一个前提,对方的回答无论肯定还是否定,都意味着承认这个前提。而这个前提很可能是虚假的。

逻辑谬误五:不当预设

逻辑谬误五:不当预设

不能使用矛盾律(必有一假)否定,因为选择否定,就意味承认了这个虚假前提,犯了不当预设的逻辑错误,违反了矛盾律。

不能使用排中律(必有一真)肯定,因为选择肯定,就意味承认了这个虚假前提,犯了不当预设的逻辑错误,违反了排中律。

是:你已经停止了对我的毁谤

不是:你还没有停止对我的毁谤。

虚假前提:你之前一直在毁谤我。

示例:你是否已经停止了对我的毁谤?请回答“是”或“不是”!

小 结

不完全归纳推理是一种或然性推理,前提真不能保证结论真,尤其是在考察数量比较少,样本不具有代表性的情况下,容易犯轻率归纳的错误。

逻辑谬误六:轻率归纳

示例:盘点盖茨、乔布斯、戴尔、扎克伯格等世界级富豪,辍学是他们走向成功的关键一步,这让人不得不思考正规的国民教育对创业者是否真的必要。

又如:五年级(二)班有二十个人,其中

小胖的身高超过一米六,

小明的身高超过一米六,

小珍的身高超过一米六,

小李的身高超过一米六,

由此得出结论:该班级所有的学生身高都超过一米六。

将两个或两类“假相似”的对象进行对比,从而得出结论,这样的做法称为不当类比。

逻辑谬误七:不当类比

示例:太阳是被创造出来照亮地球的。人们总是移动火把去照亮房子,而不是移动房子去被火把照亮。因此,只能是太阳绕地球转,而不是地球绕太阳转。

又如:“枪支和菜刀一样,都是可以杀人的工具,但是限制购买菜刀是很荒唐的,因此限制购买枪支也同样荒唐。”

分析:枪支本身就属于杀伤性武器,而菜刀是一种切菜工具,属于厨房用品,二者在功能性上有本质的不同,是不当类比。

没有因果关系的事件,因为发生的时间相近等表面联系,就把它们看成是因果事件,叫作强加因果。

逻辑谬误八:强加因果

示例:如今不知因我积了什么德,带挈你中了相公,我所以带个酒来贺你。(《范进中举》)

在论证中尚待证明的结论不能出现或暗含在前提中,否则就是循环论证。循环论证的本质是“因为 A ,所以 A 。

逻辑谬误九:循环论证

示例:

我骂(你)卖国贼,所以我是爱国者。爱国者的话是最有价值的,所以我的话是不错的,我的话既然不错,你就是卖国贼无疑了!”(鲁迅《论辩的魂灵》)

小 结

总 结

练习题1:下面段落的逻辑谬误是什么?

学习要讲究方法。方法对头,才能事半功倍。比如我对数学比较感兴趣,习题做得多,学习成绩就比较好;而对英语,我没有兴趣,怕读怕背,成绩就比较差。

偷换论题,违反同一律

练习题2:

《韩非子》中写道:“楚人有鬻盾与矛者,誉之曰:'吾盾之坚,物莫能陷也。’又誉其矛曰:'吾矛之利,于物无不也。’或曰:'以子之矛,陷子之盾,何如 ’其人弗能应也。夫不可陷之盾与无不陷之矛,不可同世而立。”以下议论没有与那位楚人犯有同样的逻辑错误的是( )

A.电站外高挂一块告示牌:“严禁触摸电线!500伏高压一触即死,违者法办!”

B.一位小伙子在给他女朋友的信中它到:“爱你爱得加此之深,以至愿意为你赴汤蹈火。星期六若不下雨,我一定来。”

C.狗父论证:“这是一条狗,它是一个父亲。而它是你的,所以它是你的父亲。你打它,你就是在打自己的父亲。”

D,他的意见基本正确,一点儿错误也没有。

E.今年研究生考试,我有信心考上,但却没有把握。

C

逻辑谬误带来的艺术效果

有的人活着,他已经死了;

有的人死了,他还活着。

——(臧克家《有的人》)

这几句诗违反了不矛盾律,但是却体现出了精神与肉体、生存与死亡的冲突,在不朽与偷生的对比中凸显了鲁迅的伟大。

“也许有罢,--我想。”我于是吞吞吐吐的说。“那么,也就有地狱了 "“阿!地狱 ”我很吃惊,只得支梧着,“地狱 -一论理,就该也有。--然而也未必,……谁来管这等事……。’“那么,死掉的一家的人,都能见面的 ”“唉唉,见面不见面呢 ……”这时我已知道自己也还是完全个愚人,什么踌蹰,什么计画,都挡不住三句问,我即刻胆怯起来了,便想全翻过先前的话来,“那是,……实在,我说不清……。其实,究竟有没有魂灵,我也说不清。"(鲁迅《祝福》)

逻辑谬误带来的艺术效果

从这段对话中,我们读出“我”态度的模棱两可。由此进一步看出辛亥革命之后的小知识分子群体所具有的犹豫、懦弱、无力的特点,他们并没有承担起改造社会和启迪民智的责任,这体现了鲁迅先生敏锐的洞察力。

美国代表团访华时,曾有一名官员当着周恩来的面说:“中国人很喜欢低着头走路,而我们美国人却总是抬着头走路。”此话一出,语惊四座。周恩来不慌不忙,脸带微笑地说:“这并不奇怪。因为我们中国人喜欢走上坡路,而你们美国人喜欢走下坡路。”

偷换概念。美国代表的“路”指的是平时走的路,周恩来的“路”指的是国家的发展道路。机智巧妙,表现了周恩来的智慧和幽默。

逻辑谬误带来的艺术效果

①鲁迅的作品不是一天能读完的,《孔乙己》是鲁迅的作品,所以,《孔乙己》不是一天能读完的。

合作探讨,分析逻辑错误。

“鲁迅的作品”和《孔乙己》是“包含关系”,不是“全同关系”——偷换概念,违反同一律

“鲁迅的作品”在大前提中指鲁迅著作的总称,在小前提中是“各个”作品的通称。

单元任务一

五、单元任务解析

②庄子曰:“请循其本。子曰‘汝安知鱼乐’云者,既已知吾知之而问我,我知之濠上也。”(《庄子与惠子游于濠梁之上》)

明确:“安”在问句中有两种用法,一种表示“怎么”,一中表示“在哪里”。庄子和惠子一开始是围绕“怎么知道鱼是快乐的”,是问原因,最后庄子突然偷换了概念,回答“是在濠上这个地方知道的”,是答地点,答非所问,违反了“同一律”。(安:怎么/在哪里)

③“服务员同志,请当心,你的手指浸到我的汤里去了。”

“没有关系,汤不烫,我不痛。”

——偷换论题,违反同一律

卫生问题——有没有被烫的问题

④“我是答应您昨天来修门铃没错。但我来了三次,每次按门铃,都没有人来开门,我只好走了。”

需要修门铃就是因为门铃坏了。自相矛盾,违反不矛盾律。

⑤在法国某地,一个耍戏法的人招揽观众:“快来快来,这里有拿破仑的头骨。”围观的一个人说:“奇怪,听说拿破仑的脑袋是很大的,这个头骨怎么和普通人的没有区别啊?”耍戏法的人解释道:“没错,这是拿破仑小时候的头骨。”

明确:“拿破仑小时候的头骨”意思是“拿破仑死于童年,而耍戏法的人用拿破仑的名号招揽观众,显然指的是活到成年的叱咤风云的拿破仑(死于52岁),何来“小时候的头骨”。“拿破仑死于童年”与“拿破仑死于成年之后” 必有一假, 违反了“不矛盾律”。

⑥有人说,《红楼梦》值得读,有人说不值得,两种意见我都不赞成:读,太花时间;不读,又有点儿可惜。

明确:“读”和“不读”是矛盾关系,不能都否定,(不能同为假),违反了“排中律”。

⑦不薄之谓厚,不白之谓黑。

薄厚存在中间状态,白黑之间还有灰,屏蔽了中间状态,让人在两个极端之间做出判断或选择,这其实是在并非矛盾(有第三者存在的可能)的情况下使用排中律不当

明确:祥林嫂的死与年关的祝福活动无关,只是时间上接近,并无因果关系,属于强加因果,违反“充足理由律”。

⑧《祝福》中,鲁四老爷知道祥林嫂的死讯后说:“不早不迟,偏偏要在这时候——这就可见是一个谬种!”

你是否停止了对我的毁谤?请回答“是”或“不是”!

是:你已经停止了对我的毁谤

不是:你还没有停止对我的毁谤。

虚假前提:你之前一直在毁谤我。

属于不当预设。违反排中律。