3《别了,“不列颠尼亚”》课件(共39张PPT)

文档属性

| 名称 | 3《别了,“不列颠尼亚”》课件(共39张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 16.5MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-06-26 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共39张PPT)

1840年

鸦片战争爆发

打开了中国的国门

英国的坚船利炮

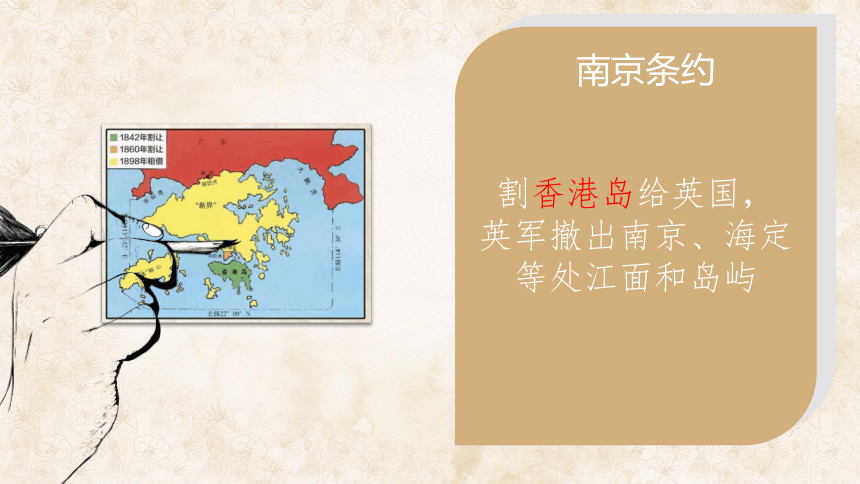

南京条约

割香港岛给英国,

英军撤出南京、海定

等处江面和岛屿

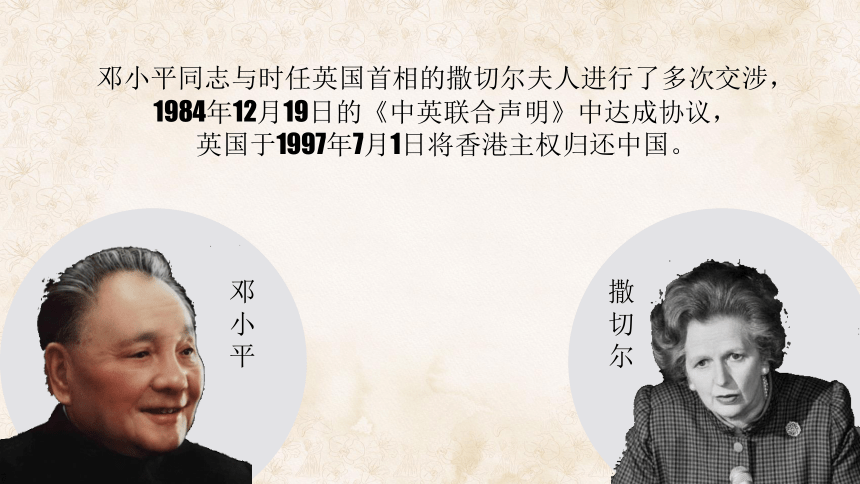

邓小平同志与时任英国首相的撒切尔夫人进行了多次交涉,

1984年12月19日的《中英联合声明》中达成协议,

英国于1997年7月1日将香港主权归还中国。

邓小平

撒切尔

你魂穿回到了1997年

这个身体的身份是一名实习记者

“ ”

即使脑子里升起无数个问号和感叹号

作为一个刚刚上高二的高中生

为了在这个时代生存

你必须保住作为记者的工作

但一切已经无法改变

看完视频的下一秒

你师傅为了考验你,

带你去跟了整个香港回归的过程,

并且让你在香港回归之际写一篇消息,

这个稿子将决定你是否能在电视台转正!

目标:学习新闻(消息)

闯关难度:

系统为穿越游客独家提供:

新闻作为一种以叙事为主的文体,它的基本要素和我们语文界常用的记叙文的六要素是一致的。

“5W+H”,

即:谁(Who)、何时(When)、何地(Where)、何事(What)、为何(Why)、结果如何(How),

换一种说法就是人物、时间、地点、经过、原因、结果。如果把这六要素串起来,

概括成一句话,就是:某人某时在某地做了某事出现了某种结果。

一篇新闻报道,无论是消息,还是通讯、特写,一般都包含这些因素。

新闻六大要素

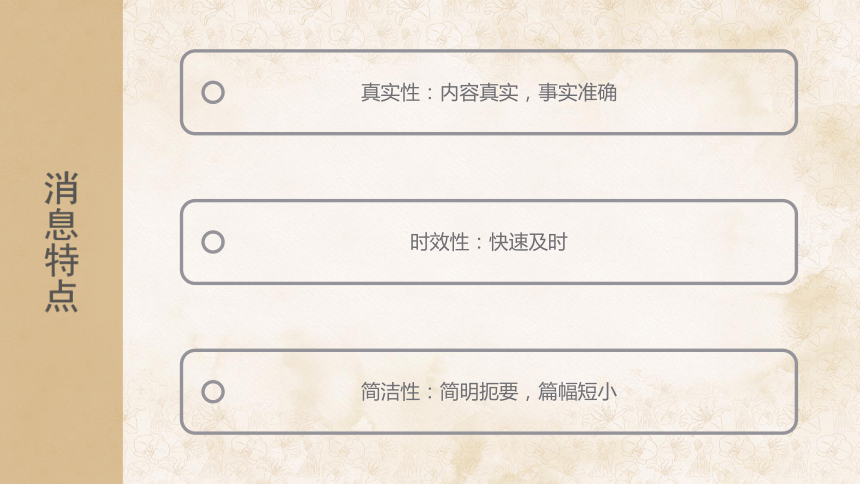

真实性:内容真实,事实准确

时效性:快速及时

简洁性:简明扼要,篇幅短小

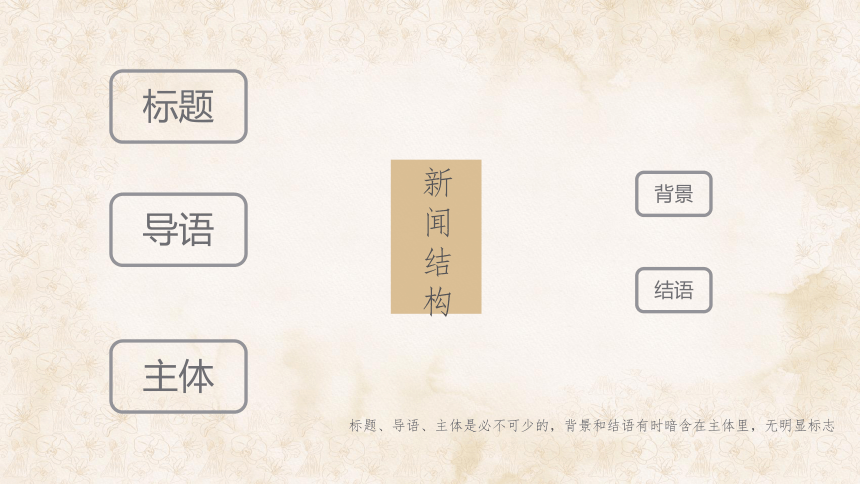

新闻结构

标题

导语

主体

背景

结语

标题、导语、主体是必不可少的,背景和结语有时暗含在主体里,无明显标志

本来,我为你争取了一个头版头条的机会

但是你没有在一个小时内写出新闻,并且新华社四名记者共同署名写了一篇优秀文稿《别了,不列颠尼亚》,你的转正机会已经没了。但是我们现在有一个新规定,实习记者实习满三年立即转正。

师傅

虽然实习没有工资,但是一年之后你将拥有一个铁饭碗!加油,少年!像优秀新闻文稿学习!

压榨!这是压榨!

社畜有选择“不”的权利!

系统

是的,你有。

同时你也有在这个时代体验乞讨生活的机会呢!

别说这么多,上号!

学习!

建议你认真学习《别了,不列颠尼亚》,这篇新闻稿曾获第八届中国新闻奖一等奖及1997年新华社社级好稿

系统

它唯一一篇完整反映英方撤离的稿件,文章出色地记录了英国王储查尔斯和末代港督彭定康乘“不列颠尼亚”号皇家游轮撤离香港的最后历史时刻

伟大的历史由你创造!进击吧,少年!

新闻六大要素

查尔斯王子、离任总督彭定康

1997年7月1日

港督府

新闻六大要素

彭定康注视着港督旗帜降下旗杆

何事

英国对香港长达一个半世纪的殖民统治宣告终结

结果

中国从此恢复对香港行使主权

为何

标题

导语

主体

结语

别了,“不列颠尼亚”

概述英国撤离香港的最后一刻,接载英国王子和港督的邮轮离开香港(第1段)

集中描写英国撤离香港那天的四个场景和有关历史背景(第2-10段)

以概括性的语言叙述英国在香港统治的开始与结束(第11段)

新闻结构

感觉很简单嘛

随机抽个同学回答问题都可以说出来

新闻六要素

新闻结构

系统

要是真这么简单,普利策新闻奖没你我就举报有黑幕。

仅仅从题目上,都可以看出记者的水平有多高!

再见,“不列颠尼亚”

永别,“不列颠尼亚”

别了,不列颠尼亚

换成“再见”,会引起英国对香港的殖民统治可能卷土重来的歧义;

“永别”,因为这样感彩不当,有对英方的挖苦讽刺之嫌

引号不可以删,因为不加引号,不列颠尼亚这个词语只有英国皇家游轮一重意思,加上引号,它更增加了英国对香港的殖民统治这一层象征意义

工人日报:《香港今日回归祖国》

中国教育报:《今天,香港回到祖国怀抱》

北京经济报:《香港回家了》

香港大公报:《末代港督黯然去,留下宠犬未成行》

看看其他几个标题,直观对比下,更显出这则新闻报道标题的精彩。

由此可见,短短6个字的标题,不仅准确简洁概括了事件的主要内容,而且一语双关,象征手法的运用使标题生动传神,富含深意,不可谓不精彩。

别了,”不列颠尼亚“

(1)主谓倒装的句式,突出了“别了”这一内容,能更好地表达与之永远告别,不再相见的强烈情感。

(2)借代,用“不列颠尼亚”轮船指代乘坐的英国人,进而指代英国,妥帖生动。

(3)双关,表面含义是指,查尔斯王子和离任港督乘坐“不列颠尼亚”号离开香港,深层含义是象征着英国管治在香港的终结,中华民族的一段耻辱被洗刷。

(4) “别了”,语气委婉,诙谐幽默中,有对英国人黯然离场的嘲讽,带有中国人的喜悦。

系统

新闻的导语常以简要的文句,突出最重要,最新鲜的事实,并提示新闻主旨。这则导语同样有这些特点。

一是点题。点明了英国国旗降落后,查尔斯王子和港督彭定康将乘坐“不列

颠尼亚”号驶离维多利亚港湾。“不列颠尼亚” 号将最后完成接载英国王子和港督撤离的使命。这里就赋予了 “不列颠尼亚”号以象征意义,再一次点明英国在香港的殖民统治已经结束的主题。

二是揭示全文主旨。在港飘扬了 156 年的英国米字旗即将下降。马上升起的旗帜是五星红旗,所以这里揭示了整篇新文的主旨:香港回归。

三是突出时间观念。150 多年,最后一次,最后时刻。这些时间词的连续运用,突出了时间观念。同时导语结束在时间上,为新闻主体部分的时序顺序奠定基础。

系统

你师傅不是带你去见证了整个香港回归的过程,

是不是感觉看到很多场面很多东西,不知道如何取舍。

怎么写到文稿当中?

看完这则消息,你会了解到选择场景的标准。

6月30日下午4:30

末代港督告别港督府,降港督旗帜。

晚6:15,添马舰东面广场英国举行告别仪式。

晚7:45,“威尔士亲王”军营旁,举行第二次降旗仪式。

7月1日子夜,中英交接仪式上的易帜。

0:40,查尔斯王子和彭定康离开。

五个场景当中有 次描述了降旗,有何意义?

3

1

2

3

港督府的降旗

军营降旗

交接仪式易帜

政权回归

军权回归

主权回归

一篇好的新闻文稿,不仅在结构和选择材料上有考量,在语言的运用上也是炉火纯青的。

这篇特写在报道新闻事实时,还适当运用一些背景材料

如:第4、7、11自然段。

背景中有历史事件回顾,港督府的修建,英国统治香港的天数,英国米字旗和港督旗的升降等,都有准确的记载,虽然只写了一天中发生的事件,但有很大的历史跨度,容量非常大,使人在丰富的知识中感受到深厚的历史内涵。

4点30分,面色凝重的彭定康注视着港督旗帜在

“日落余音”的号角声中降下旗杆

从视觉角度、听觉角度去进行描写,细致生动,更能看出彭定康的黯然神伤

语言赏析

港督旗帜在“日落余音”的号角声中降下旗杆

停泊在港湾中的皇家游轮“不列颠尼亚”号和邻近大厦上悬挂的巨幅紫荆花图案,恰好构成这个“日落仪式”的背景

这两处细节描写都与“日落”联系在一起,为什么说英国的告别仪式是“日落仪式”

英国曾经占领了非常广大的殖民地,被称为“日不落帝国”,喻指在它的领土上,永远都有阳光照耀。

香港作为英国在东方的最后一块殖民地,于1997年脱离英国的统治,回归祖国,作为香港特区的紫荆花图案将在香港上空冉冉升起,“日不落帝国”的殖民主义太阳在香港永远的落下了。

所以把英国告别的仪式称为“日落仪式”

“大英帝国从海上来,又从海上去”

这句话有什么样的含义?

①现实场景。1841 年,大英帝国横跨印度洋而来: 1997年,“不列颠尼亚”号黯然从海上离去。

②历史轮回。“从海上来”标志英国对香港的殖民统治正式开始:“从海上去”标志着香港脱离英统,回归祖国。

作者没有任何修饰性的语言,然而就在这不动声色的描写中,胜利的自豪之情,溢于言表。

“三十年河东,三十年河西,莫欺少年穷”

有系统的加持,再去了解一下香港回归的历史,你一定能写出优秀的新闻稿件!让他们睁大眼看着吧!新闻界时代的新星就要升起来了!

作业

1840年

鸦片战争爆发

打开了中国的国门

英国的坚船利炮

南京条约

割香港岛给英国,

英军撤出南京、海定

等处江面和岛屿

邓小平同志与时任英国首相的撒切尔夫人进行了多次交涉,

1984年12月19日的《中英联合声明》中达成协议,

英国于1997年7月1日将香港主权归还中国。

邓小平

撒切尔

你魂穿回到了1997年

这个身体的身份是一名实习记者

“ ”

即使脑子里升起无数个问号和感叹号

作为一个刚刚上高二的高中生

为了在这个时代生存

你必须保住作为记者的工作

但一切已经无法改变

看完视频的下一秒

你师傅为了考验你,

带你去跟了整个香港回归的过程,

并且让你在香港回归之际写一篇消息,

这个稿子将决定你是否能在电视台转正!

目标:学习新闻(消息)

闯关难度:

系统为穿越游客独家提供:

新闻作为一种以叙事为主的文体,它的基本要素和我们语文界常用的记叙文的六要素是一致的。

“5W+H”,

即:谁(Who)、何时(When)、何地(Where)、何事(What)、为何(Why)、结果如何(How),

换一种说法就是人物、时间、地点、经过、原因、结果。如果把这六要素串起来,

概括成一句话,就是:某人某时在某地做了某事出现了某种结果。

一篇新闻报道,无论是消息,还是通讯、特写,一般都包含这些因素。

新闻六大要素

真实性:内容真实,事实准确

时效性:快速及时

简洁性:简明扼要,篇幅短小

新闻结构

标题

导语

主体

背景

结语

标题、导语、主体是必不可少的,背景和结语有时暗含在主体里,无明显标志

本来,我为你争取了一个头版头条的机会

但是你没有在一个小时内写出新闻,并且新华社四名记者共同署名写了一篇优秀文稿《别了,不列颠尼亚》,你的转正机会已经没了。但是我们现在有一个新规定,实习记者实习满三年立即转正。

师傅

虽然实习没有工资,但是一年之后你将拥有一个铁饭碗!加油,少年!像优秀新闻文稿学习!

压榨!这是压榨!

社畜有选择“不”的权利!

系统

是的,你有。

同时你也有在这个时代体验乞讨生活的机会呢!

别说这么多,上号!

学习!

建议你认真学习《别了,不列颠尼亚》,这篇新闻稿曾获第八届中国新闻奖一等奖及1997年新华社社级好稿

系统

它唯一一篇完整反映英方撤离的稿件,文章出色地记录了英国王储查尔斯和末代港督彭定康乘“不列颠尼亚”号皇家游轮撤离香港的最后历史时刻

伟大的历史由你创造!进击吧,少年!

新闻六大要素

查尔斯王子、离任总督彭定康

1997年7月1日

港督府

新闻六大要素

彭定康注视着港督旗帜降下旗杆

何事

英国对香港长达一个半世纪的殖民统治宣告终结

结果

中国从此恢复对香港行使主权

为何

标题

导语

主体

结语

别了,“不列颠尼亚”

概述英国撤离香港的最后一刻,接载英国王子和港督的邮轮离开香港(第1段)

集中描写英国撤离香港那天的四个场景和有关历史背景(第2-10段)

以概括性的语言叙述英国在香港统治的开始与结束(第11段)

新闻结构

感觉很简单嘛

随机抽个同学回答问题都可以说出来

新闻六要素

新闻结构

系统

要是真这么简单,普利策新闻奖没你我就举报有黑幕。

仅仅从题目上,都可以看出记者的水平有多高!

再见,“不列颠尼亚”

永别,“不列颠尼亚”

别了,不列颠尼亚

换成“再见”,会引起英国对香港的殖民统治可能卷土重来的歧义;

“永别”,因为这样感彩不当,有对英方的挖苦讽刺之嫌

引号不可以删,因为不加引号,不列颠尼亚这个词语只有英国皇家游轮一重意思,加上引号,它更增加了英国对香港的殖民统治这一层象征意义

工人日报:《香港今日回归祖国》

中国教育报:《今天,香港回到祖国怀抱》

北京经济报:《香港回家了》

香港大公报:《末代港督黯然去,留下宠犬未成行》

看看其他几个标题,直观对比下,更显出这则新闻报道标题的精彩。

由此可见,短短6个字的标题,不仅准确简洁概括了事件的主要内容,而且一语双关,象征手法的运用使标题生动传神,富含深意,不可谓不精彩。

别了,”不列颠尼亚“

(1)主谓倒装的句式,突出了“别了”这一内容,能更好地表达与之永远告别,不再相见的强烈情感。

(2)借代,用“不列颠尼亚”轮船指代乘坐的英国人,进而指代英国,妥帖生动。

(3)双关,表面含义是指,查尔斯王子和离任港督乘坐“不列颠尼亚”号离开香港,深层含义是象征着英国管治在香港的终结,中华民族的一段耻辱被洗刷。

(4) “别了”,语气委婉,诙谐幽默中,有对英国人黯然离场的嘲讽,带有中国人的喜悦。

系统

新闻的导语常以简要的文句,突出最重要,最新鲜的事实,并提示新闻主旨。这则导语同样有这些特点。

一是点题。点明了英国国旗降落后,查尔斯王子和港督彭定康将乘坐“不列

颠尼亚”号驶离维多利亚港湾。“不列颠尼亚” 号将最后完成接载英国王子和港督撤离的使命。这里就赋予了 “不列颠尼亚”号以象征意义,再一次点明英国在香港的殖民统治已经结束的主题。

二是揭示全文主旨。在港飘扬了 156 年的英国米字旗即将下降。马上升起的旗帜是五星红旗,所以这里揭示了整篇新文的主旨:香港回归。

三是突出时间观念。150 多年,最后一次,最后时刻。这些时间词的连续运用,突出了时间观念。同时导语结束在时间上,为新闻主体部分的时序顺序奠定基础。

系统

你师傅不是带你去见证了整个香港回归的过程,

是不是感觉看到很多场面很多东西,不知道如何取舍。

怎么写到文稿当中?

看完这则消息,你会了解到选择场景的标准。

6月30日下午4:30

末代港督告别港督府,降港督旗帜。

晚6:15,添马舰东面广场英国举行告别仪式。

晚7:45,“威尔士亲王”军营旁,举行第二次降旗仪式。

7月1日子夜,中英交接仪式上的易帜。

0:40,查尔斯王子和彭定康离开。

五个场景当中有 次描述了降旗,有何意义?

3

1

2

3

港督府的降旗

军营降旗

交接仪式易帜

政权回归

军权回归

主权回归

一篇好的新闻文稿,不仅在结构和选择材料上有考量,在语言的运用上也是炉火纯青的。

这篇特写在报道新闻事实时,还适当运用一些背景材料

如:第4、7、11自然段。

背景中有历史事件回顾,港督府的修建,英国统治香港的天数,英国米字旗和港督旗的升降等,都有准确的记载,虽然只写了一天中发生的事件,但有很大的历史跨度,容量非常大,使人在丰富的知识中感受到深厚的历史内涵。

4点30分,面色凝重的彭定康注视着港督旗帜在

“日落余音”的号角声中降下旗杆

从视觉角度、听觉角度去进行描写,细致生动,更能看出彭定康的黯然神伤

语言赏析

港督旗帜在“日落余音”的号角声中降下旗杆

停泊在港湾中的皇家游轮“不列颠尼亚”号和邻近大厦上悬挂的巨幅紫荆花图案,恰好构成这个“日落仪式”的背景

这两处细节描写都与“日落”联系在一起,为什么说英国的告别仪式是“日落仪式”

英国曾经占领了非常广大的殖民地,被称为“日不落帝国”,喻指在它的领土上,永远都有阳光照耀。

香港作为英国在东方的最后一块殖民地,于1997年脱离英国的统治,回归祖国,作为香港特区的紫荆花图案将在香港上空冉冉升起,“日不落帝国”的殖民主义太阳在香港永远的落下了。

所以把英国告别的仪式称为“日落仪式”

“大英帝国从海上来,又从海上去”

这句话有什么样的含义?

①现实场景。1841 年,大英帝国横跨印度洋而来: 1997年,“不列颠尼亚”号黯然从海上离去。

②历史轮回。“从海上来”标志英国对香港的殖民统治正式开始:“从海上去”标志着香港脱离英统,回归祖国。

作者没有任何修饰性的语言,然而就在这不动声色的描写中,胜利的自豪之情,溢于言表。

“三十年河东,三十年河西,莫欺少年穷”

有系统的加持,再去了解一下香港回归的历史,你一定能写出优秀的新闻稿件!让他们睁大眼看着吧!新闻界时代的新星就要升起来了!

作业