9《复活(节选)》课件(共84张PPT)

文档属性

| 名称 | 9《复活(节选)》课件(共84张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 195.5MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-06-26 08:51:33 | ||

图片预览

文档简介

(共84张PPT)

列夫·托尔斯泰

第一课时

识作者

1828—1910,19世纪中期俄国批判现实主义作家、思想家、哲学家。1863年到1869年,托尔斯泰创作了长篇历史小说《战争与和平》。1873年到1877年,他经过12次修改,完成其第二部里程碑式巨著《安娜·卡列尼娜》。70年代末(1879—1882),托尔斯泰的世界观发生巨变,写成《忏悔录》。80年代创作了剧本《黑暗的势力》《教育的果实》,中篇小说《魔鬼》《伊凡·伊里奇之死》《克莱采奏鸣曲》

列夫·托尔斯泰①

俄国革命的镜子

托尔斯泰主义是俄国著名文学家列夫·托尔斯泰的重要思想的结晶,一方面,它体现为对现实的无情批判;另一方面,它宣扬了赎罪、拯救灵魂、禁欲主义、“不以暴力抗恶”“道德自我完善”等观点,宣扬一种属于托尔斯泰自己的宗教“博爱”思想,因此人们称之为“托尔斯泰主义”。

托尔斯泰主义

文化常识

明确内容

了解故事背景,梳理故事情节

学习活动一

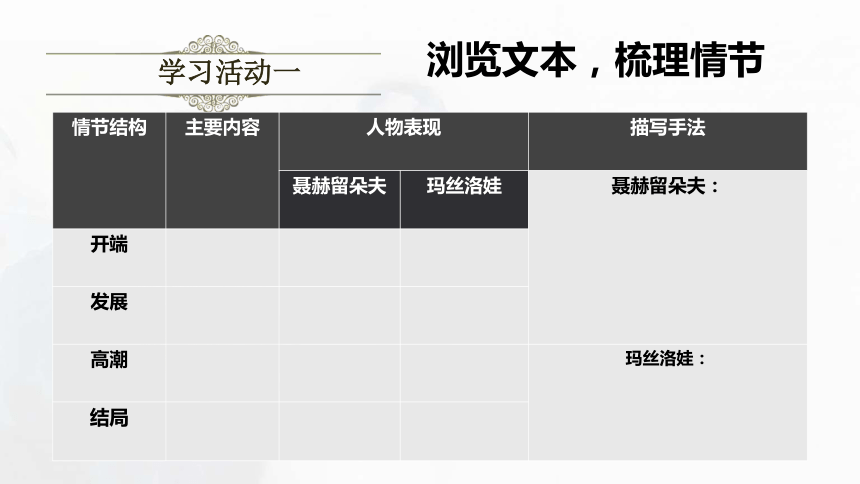

浏览文本,梳理情节

情节结构 主要内容 人物表现 描写手法

聂赫留朵夫 玛丝洛娃 聂赫留朵夫:

开端 发展 高潮 玛丝洛娃:

结局 情节梳理

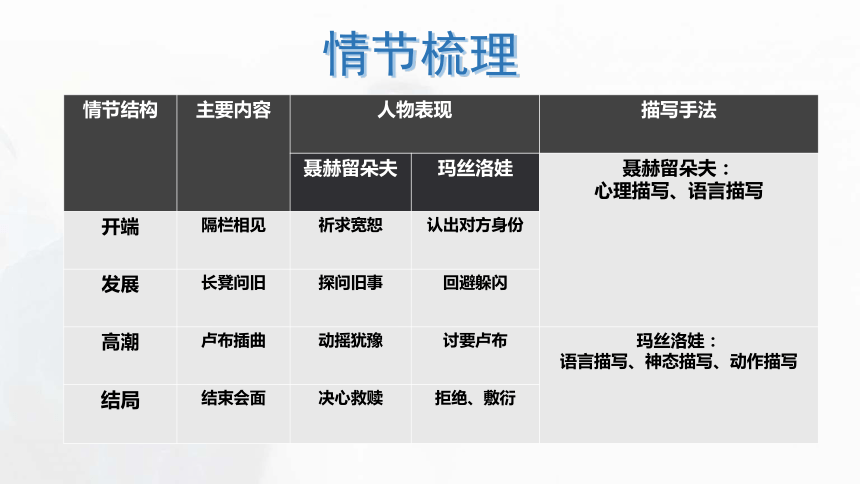

情节结构 主要内容 人物表现 描写手法

聂赫留朵夫 玛丝洛娃 聂赫留朵夫:

心理描写、语言描写

开端 隔栏相见 祈求宽恕 认出对方身份 发展 长凳问旧 探问旧事 回避躲闪 高潮 卢布插曲 动摇犹豫 讨要卢布 玛丝洛娃:

语言描写、神态描写、动作描写

结局 结束会面 决心救赎 拒绝、敷衍

分析写作手法,把握人物形象

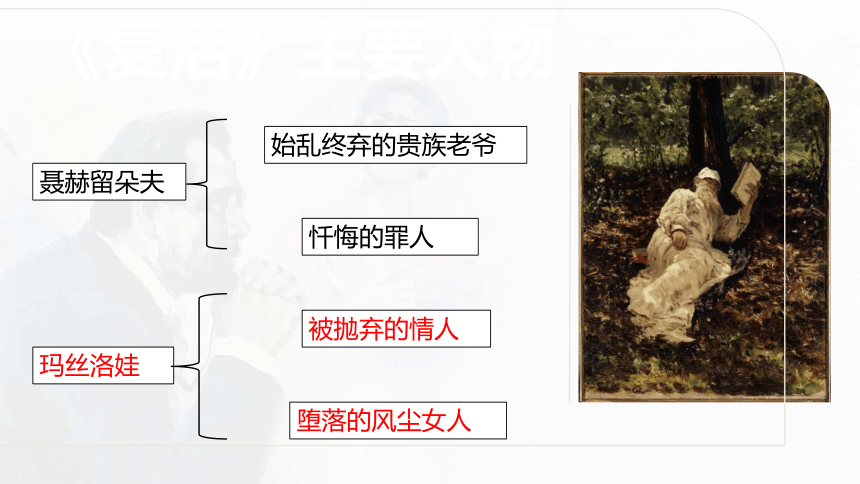

《复活》主要人物

聂赫留朵夫

始乱终弃的贵族老爷

忏悔的罪人

玛丝洛娃

被抛弃的情人

堕落的风尘女人

如果你是玛丝洛娃,

你会怎样面对这个“从天而降”的“渣男”初恋和突如其来的道歉、忏悔呢?

Maslova looked round, and with head thrown back and expanded chest, came up to the net with that expression of readiness which he well knew, pushed in between two prisoners, and gazed at Nekhludoff with a surprised and questioning look. But, concluding from his clothing he was a rich man, she smiled.

笑

文本研读

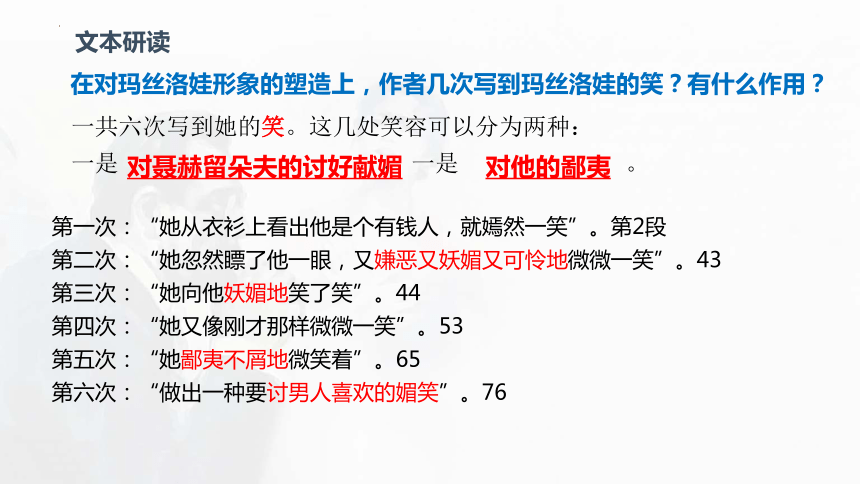

在对玛丝洛娃形象的塑造上,作者几次写到玛丝洛娃的笑?有什么作用?

一共六次写到她的笑。这几处笑容可以分为两种:

一是 , 一是 。

第一次:“她从衣衫上看出他是个有钱人,就嫣然一笑”。第2段

第二次:“她忽然瞟了他一眼,又嫌恶又妖媚又可怜地微微一笑”。43

第三次:“她向他妖媚地笑了笑”。44

第四次:“她又像刚才那样微微一笑”。53

第五次:“她鄙夷不屑地微笑着”。65

第六次:“做出一种要讨男人喜欢的媚笑”。76

对聂赫留朵夫的讨好献媚

对他的鄙夷

如何理解玛丝洛娃的“笑”

A、她从衣衫上看出他是个有钱人,就嫣然一笑。(2)

此时,玛丝洛娃还是以妓女的身份审视周围的人,看到眼前是个有钱人就露出习惯性的笑容

B、把她那张眼睛斜睨的笑盈盈的脸凑近铁栅栏。(3)

如何理解玛丝洛娃的“笑”

C 、她忽然瞟了她一眼,又嫌恶又妖媚又可怜地微微一笑。(43)

“嫌恶”: 玛丝洛娃的真情流露,正是眼前这个男人,对她始乱终弃,给自己带来了深重的痛苦和灾难。

“妖媚又可怜地微微一笑”:自我麻醉,故意为之,装出的一副妖媚可怜相,其目的是“利用他弄到些好处”。

玛斯洛娃不信任任何人,精神层面麻木堕落

如何理解玛丝洛娃的“笑”

E、她鄙夷不屑地——他有这样的感觉——微笑着说。(65)

F、她说,做出一种要讨男人喜欢的媚笑。(76)

(1)鄙夷不屑:玛丝洛娃只在乎钱,不在乎人。体现了她世俗、冷漠、金钱至上的形象。

(2)讨男人喜欢的媚笑:她只是要尽可能地获得一些好处。

玛丝洛娃对聂赫留朵夫多为“媚笑”,只为讨好,那么,作者是通过什么来展现玛丝洛娃对聂赫留朵夫的最真实的情感的呢?

Maslova looked round, and with head thrown back and expanded chest, came up to the net with that expression of readiness which he well knew, pushed in between two prisoners, and gazed at Nekhludoff with a surprised and questioning look. But, concluding from his clothing he was a rich man, she smiled.

“眼神”

文中写了玛丝洛娃的“笑”之外,还重点写了她的什么?

1、把她那张眼睛斜睨的笑盈盈的脸凑近铁栅栏。( 3)

2、她一动不动地站着,斜睨的目光盯住他不放。(20)

3、她那双乌黑发亮的斜睨眼睛在浮肿的眼皮下显得特别有神。(27)

4、她那双斜睨的眼睛又像在瞧他,又像不在瞧他。(32)

5、以及那双妩媚的乌黑发亮的斜睨眼睛(59)

眼睛

1、把她那张眼睛斜睨的笑盈盈的脸凑近铁栅栏。( 3)

请从玛丝洛娃的神态,分析人物的心理、状态。

(1)“斜睨”刻画了玛丝洛娃现在对人的冷漠与敌视,也暗示了她生活的不幸。

(2)笑盈盈体现了她妓女身份的习惯,暗示了她的自甘堕落。

2、以及那双妖媚的乌黑发亮的斜睨眼睛——这双眼睛紧盯着副典狱长和聂赫留朵夫那只紧捏着钞票的手。(59)

请从玛丝洛娃的神态,分析人物的心理、状态。

(1)眼睛妖媚、乌黑发亮表现了她作为妓女的特征。

(2)斜睨的眼睛盯着钱,说明了“这个女人已经丧失了生命”只提供物质帮助不了她,需要在精神上唤醒她。

“笑”代表社会身份中的玛丝洛娃,而“眼神”则代表了心理世界中的玛丝洛娃。前者与玛丝洛娃这十年来的人生遭际有关,后者则代表了玛丝洛娃内心深处对于命运强烈的不满与反抗,情感的创伤始终没有愈合。

小结

在节选文本中,对“眼神”的描写早于“笑”的描述,这说明:面对聂赫留朵夫的时候,“笑”是玛丝洛娃对自己的控制,而“眼神”中的冰冷、审视、仇恨才是她的内心世界的真实表达。

从玛丝洛娃的“笑”和眼神表情中可以看出,遭受了被抛弃、被侮辱、被损害的经历之后,心灵的痛苦,生活的磨难,已经使她丧失了原本的善良和天真。玛丝洛娃已沦落为一个地地道道的风尘女子。

从精神上来说,原来那个纯洁的卡秋莎已经 “死亡”了。这“笑”有一种自甘堕落的沉沦。

总结

整体感知

但聂赫留朵夫的这一次探监仍然有效,他的出现使玛丝洛娃震惊,使她回想起她从不回想的往事,诸如聂赫留朵夫为她打开的那个“充满感情和理想的新奇天地”,聂赫留朵夫对她施予的令她难以理解的残酷,她遭受的接二连三的屈辱和苦难,使她觉得把坐在她面前的聂赫留朵夫同她“一度爱过的那个青年”联系起来太痛苦了。这说明她没有死一般的麻木,也就有疗治的可能。

在刻画聂赫留朵夫时,作者成功运用了“心灵辩证法”。他将人物放在特定的矛盾处境中,用内心独白、对话,以及全知视角的直接分析等手法细细展现,体现人物心灵的辩证发展过程,使人物的感情变化能够顺应自身性格的逻辑,自然而真实。

心灵辩证法

心理描写:指对人物内心的思想情感活动进行描写。

描写人物的思想活动,能反映人物的性质,展开人物的内心世界。

进行人物心理描写时,注意从以下方面入手:

(1)独白法。内心独白是人物心灵中自我对话的过程,它能使人物酣畅淋漓地倾吐肺腑之言。

(2)细节法。即在文章中恰当地描写人物富有鲜明个性的动作,传神地揭示出人物的心理活动。

(3)烘托法。在文章中,运用恰当的环境描写来烘托人物心理,既能对刻画人物、反映主题起到很好的作用,又能增添文章美感。

(4)心理描写要符合人物的性格。

与玛丝洛娃见面后,

聂赫留朵夫的心情如何?

你从哪里可以看出?

Maslova looked round, and with head thrown back and expanded chest, came up to the net with that expression of readiness which he well knew, pushed in between two prisoners, and gazed at Nekhludoff with a surprised and questioning look. But, concluding from his clothing he was a rich man, she smiled.

情绪一度较为激动,

真心忏悔,痛苦羞愧。

三次“哭”

Maslova looked round, and with head thrown back and expanded chest, came up to the net with that expression of readiness which he well knew, pushed in between two prisoners, and gazed at Nekhludoff with a surprised and questioning look. But, concluding from his clothing he was a rich man, she smiled.

“哭”

眼泪就夺眶而出,喉咙也哽住了

竭力忍住翻腾着的泪水,不让自己哭出声来

但又停住,觉得喉咙哽住了

“哭”

在与玛丝洛娃的谈话过程中,聂赫留朵夫的内心发生了动摇,你觉得是什么让他产生了动摇?

Maslova looked round, and with head thrown back and expanded chest, came up to the net with that expression of readiness which he well knew, pushed in between two prisoners, and gazed at Nekhludoff with a surprised and questioning look. But, concluding from his clothing he was a rich man, she smiled.

人性趋利避害的本能

“动摇”

“这个女人已经丧失生命了。”他心里想,同时望着这张原来亲切可爱、如今饱经风霜的浮肿的脸,以及那双妖媚的乌黑发亮的斜睨眼睛——这双眼睛紧盯着副典狱长和聂赫留朵夫那只紧捏着钞票的手。他的内心刹那间发生了动摇。……

“这个女人已经无可救药了。” 魔鬼说,“你只会把石头吊在自己脖子上,活活淹死,……”他心里这样想。

……他的心灵里此刻正要完成一种极其重大的变化,他的精神世界这会儿仿佛搁在不稳定的天平上,只要稍稍加一点力气,就会向这边或者那边倾斜。……(第59—62段)

全能视角的内心独白——心灵辩证法

经历这次转折之后,“他的心灵里此刻正要完成一个极其重大的变化”,作者是通过什么表现他前后精神上的变化的?

Maslova looked round, and with head thrown back and expanded chest, came up to the net with that expression of readiness which he well knew, pushed in between two prisoners, and gazed at Nekhludoff with a surprised and questioning look. But, concluding from his clothing he was a rich man, she smiled.

“称呼”

直接叫她“卡秋莎”,并且由“您”改称“你”。

卡秋莎是玛丝洛娃的名,这一称呼拉近了两人之间的距离。

他不再束手束脚,他直接喊出“你”,袒露真心,不再犹豫,真正地想要“复活”。

“称呼”

因为他们之间没有了以往的亲切、熟悉感;

更重要的是,他是带着“严肃、庄重和爱怜的心情”来请求玛丝洛娃的饶恕的,所以用“您”。

“称呼”

小 结:您和你人称变化的内涵

“您”和“你”的人称变换,其实反映了聂赫留朵夫内心激烈的矛盾震荡,表现了他走向“精神复活”时抉择的艰难。

对玛丝洛娃的称呼也由“您”改成了“你”,少了客气生疏而多了亲密,表达了他迫切需要得到玛丝洛娃的理解和宽恕。

“你要明白,我是了解你的,我记得当时你在巴诺伏的样子……”

是什么让聂赫留朵夫始终相信她还是记忆中那个美好的“卡秋莎”?

Maslova looked round, and with head thrown back and expanded chest, came up to the net with that expression of readiness which he well knew, pushed in between two prisoners, and gazed at Nekhludoff with a surprised and questioning look. But, concluding from his clothing he was a rich man, she smiled.

“带着聂赫留朵夫所熟悉的温顺表情”

“温顺”体现了玛丝洛娃温和、善良的本性,这是她隐藏在放荡、粗野外表下的灵魂深处的美好。

“温顺”

从玛丝洛娃的“真怪”可以想见,在当时,像聂赫留朵夫这样玩弄女性的贵族青年有很多,属于普遍现象。

那么,为何聂赫留朵夫会感到痛苦,进而走上“复活”之路?

Maslova looked round, and with head thrown back and expanded chest, came up to the net with that expression of readiness which he well knew, pushed in between two prisoners, and gazed at Nekhludoff with a surprised and questioning look. But, concluding from his clothing he was a rich man, she smiled.

本性纯洁、善良、诚实坚毅,他的堕落是受社会环境影响的结果。

接受了新思想,比如他反对土地私有,将土地分给农民等。

受基督教文化的影响:“救赎”。

作者的创作意图:道德的自我完善。

为何聂赫留朵夫走上“复活”之路?

小 结:心理描写的作用

(1)展现了一个内心矛盾,灵魂痛苦,艰难迈出忏悔第一步的青年贵族形象。

(2)体现了聂赫留朵夫内心“精神的我”战胜了“兽性的我”,不断实现道德的自我完善,迈出走向“复活”的第一步。

(3)体现了他救赎玛丝洛娃的真诚和决心。正因为有了这种痛苦艰难的挣扎和抉择,主人公最终的选择和坚守才更具有美学价值,才更体现了人性复苏的光辉。

整体感知

任务二

请结合文本分析聂赫留朵夫的形象特点。

聂赫留朵夫是一个忏悔贵族的形象。他对自己曾经犯下的罪恶处在深深的痛苦和自责之中,他在庭审后第一次去探监,一心一意要拯救玛丝洛娃,不仅要帮助她脱离牢狱,还希望在精神上将她唤醒。他前来见玛丝洛娃体现了他要赎罪的真诚,后来的动摇看出了他此时承受着巨大的心理压力,但是他斗争的结果体现了他的坚定性。这是一个正在走上复活之路的青年形象。

Maslova looked round, and with head thrown back and expanded chest, came up to the net with that expression of readiness which he well knew, pushed in between two prisoners, and gazed at Nekhludoff with a surprised and questioning look. But, concluding from his clothing he was a rich man, she smiled.

“复活”

有何深意?

人物的多变性(时间、环境影响)

“复活”主要是写聂赫留朵夫的“精神复活”。

1.聂赫留朵夫的复活历程——人生三阶段:

第一阶段:单纯善良的大学生

第二阶段:放纵堕落的花花公子

第三阶段:苏醒忏悔的复活者

整体感知

任务二

聂赫留朵夫“复活”体现在哪里?

典型意义:聂赫留朵夫是一个忏悔贵族的典型。他的身上体现了19世紀后半期俄国部分进步贵族知识分子的思想特征。聂赫留朵夫的复活体现了托尔斯泰世界观转变后的精神追求。

课文节选部分充分展现了人物内心的矛盾挣扎,聂赫留朵夫的“复活”代表着“精神的人”战胜了“兽性的人”、道德的人战胜了非道德的人。失落的人性逐渐复归,道德不断自我完善。

“复活”主要是指玛丝洛娃人性和尊严的复活。

1.玛丝洛娃的复活历程——人生三阶段

第一阶段:天真美好的单纯少女

第二阶段:遭受凌辱,自暴自弃的风尘女子

第三阶段:宽恕复活,重获新生

人物的多变性(时间、环境影响)

整体感知

任务二

玛丝洛娃“复活”体现在哪里?

玛丝洛娃身上反映了下层人民的纯洁、善良和自尊,也体现出不合理杜会对他们的残酷迫害。爱和宽恕唤醒了她心中尚存的善良与仁爱,玛丝洛娃最终实现了肉体与精神的双重复活。她的“复活”代表着人性与尊严的回归。

托尔斯泰写《复活》用了十年时间,六易其稿。小说结局曾写成玛丝洛娃同聂赫留朵夫结婚,移居国外过上了幸福生活。后来托尔斯泰又把结局改成玛丝洛娃和政治犯西蒙斯在一起。

在整本书阅读的基础上,思考:你觉得哪个结局更好?为什么?

作业

Maslova looked round, and with head thrown back and expanded chest, came up to the net with that expression of readiness which he well knew, pushed in between two prisoners, and gazed at Nekhludoff with a surprised and questioning look. But, concluding from his clothing he was a rich man, she smiled.

2.聂赫留朵夫和玛丝洛娃见面后,后面还有两次探监的场景,接下来的故事是怎样描写的呢?有人认为:作者笔下的“玛丝洛娃这个人物比聂赫留朵夫更有光彩。”建议阅读《复活》整本书,对作品对作者有更全面更深入的了解。

课后作业

学习目标

认识《百年孤独》魔幻现实主义“变现实于幻想而不失其真”的基本特征。

第六课时:叙述手法——魔幻现实主义

加西亚·马尔克斯

哥伦比亚作家、记者和社会活动家,拉丁美洲魔幻现实主义文学(幻想与现实结合)的代表人物,20世纪最有影响力的作家之一,1982年诺贝尔文学奖得主。作为一个天才的、赢得广泛赞誉的小说家,加西亚·马尔克斯被誉为“二十世纪文学标杆”。加西亚·马尔克斯的代表作有《百年孤独》《霍乱时期的爱情》。

作者介绍

加西亚·马尔克斯

1927—2014

Gabriel García Márquez

体现在神话传说、民间故事、宗教典故等(抄)

是哥伦比亚作家加西亚·马尔克斯创作的长篇小说,被誉为“再现拉丁美洲历史社会图景的鸿篇巨制”。作品描写了布恩迪亚家族七代人的传奇故事,以及加勒比海沿岸小镇马孔多的百年兴衰,反映了拉丁美洲一个世纪以来风云变幻的历史。作品融入神话传说、民间故事、宗教典故等神秘因素,巧妙地糅合了现实与虚幻。《百年孤独》是20世纪重要的经典文学巨著之一。

作品简介

《百年孤独》

Cien a os de soledad

从1830年至19世纪末的70年间,哥伦比亚爆发过几十次内战,使数十万人丧生。该书以很长的篇幅描述了这方面的史实,并且通过书中主人公带有传奇色彩的人生集中表现出来。书中将政客们的虚伪,统治者们的残忍,民众的盲从和愚昧等等都写得淋漓尽致。

写作背景

文学流派

魔幻现实主义文学是20世纪50年代崛起于现代拉丁美洲文坛、富有撼动世界的轰动效应的现代派文学重要流派,它将新闻报道般的写实与神奇的幻想结合起来,采用模糊化技巧和神话模式,表现拉丁美洲的历史文化和现实生活。魔幻是指神秘而富于变幻的内容,或者说是通过幻想才可能有的事情;现实是指客观存在的内容。从本质上讲,魔幻现实主义文学所要表现的,并不是魔幻,而是现实。“魔幻”只是手法,反映“现实”才是目的。在体裁上,以小说为主。中国作家莫言的作品深受此流派影响。

“魔幻现实主义”

前情回顾

何塞·阿尔卡蒂奥·布恩迪亚与表妹乌尔苏拉结婚后,带领一群年轻人离开家乡,长途跋涉来到一个偏远的地区,建立了小村庄马孔多。马孔多交通闭塞,只有一群吉卜赛人偶尔来访,带来磁铁、望远镜、冰块等新鲜事物,却被村里人看作魔法。何塞·阿尔卡蒂奥·布恩迪亚与吉卜赛老人梅尔基亚德斯结为好友,埋头钻研炼金术,却一无所获。他想寻找通过外部世界的道路,也以失败告终。反而是乌尔苏拉在寻找离家出走的大儿子何塞·阿尔卡蒂奥时,无意中发现了临近的城镇。马孔多自此与繁华世界建立了联系,天翻地覆的变化即将到来。

【本课主要人物关系图】

何塞·阿尔卡蒂奥·布恩迪亚

乌尔苏拉

何塞·阿尔卡蒂奥

马孔多的创立者

布恩迪亚妻子

布恩迪亚长子

奥雷里亚诺

布恩迪亚次子

阿玛兰妲

布恩迪亚小女儿

丽贝卡

布恩迪亚养女

阿尔卡蒂奥

阿尔卡蒂奥之子

梅尔基亚德斯

吉普赛老人,布恩迪亚朋友

比西塔西翁

印第安姐姐,印加王后裔

卡塔乌雷

印第安弟弟,印加王后裔

第一代

第二代

第三代

本课问题

魔幻现实主义文学是一种用魔幻的内容表现现实生活的写作手法。找出文中四处展现魔幻的地方,并分析魔幻的合理性、作用、魔幻与现实的关系。

本文“魔幻”的地方及作用

3 “有人要来了。”他说。

和往常一样,乌尔苏拉听到他发表预言又试图用家庭主妇的常生识来解释。……然而,奥雷里亚诺对一切逻辑解说浑不在意,对自己的预感确信不疑。

“我不知道是谁,”他坚持道,“但不管是谁,人已经在路上了。”

果然,到了星期天,丽贝卡来了。

(1)丽贝卡到来之前,奥雷里亚诺准确地进行了预言。(抄)

本文“魔幻”的地方及作用

(2)布恩迪亚一家都患上了失眠症,整天醒着做梦,他们不仅能看到自己梦中的形象,还能看到别人梦见的景象。(第11段)

(3)何塞.阿尔卡蒂奥.布恩迪亚家中出品的糖果小动物在镇上出售,于是到了星期一凌晨整个镇子都醒着,失眠症通过糖果传染了整个镇子的人。(第11段)

(4)患失眠症的人会慢慢失忆,遗忘童年的记忆、事物的名称和概念、各人的身份,以致失去自我。(第13段)

(5)……

本课问题

文章描写马孔多人患上“失眠症”有什么象征意义?

提示

失忆是否在现实中存在?

这种集体性失忆,忘记的是什么?

但什么是不能被忘记的?

研读文本

文章描写马孔多人患上“失眠症”有什么象征意义?

……因为那东西的名称本不好记。没过几天,他发现自己对实验室里几乎所有器物都叫不出名来。于是他依次注明,这样只需看一下标签就可以辨认。当父亲不安地告诉他自己童年最深刻的记忆都已消失时,奥雷里亚诺向他传授了这一方法。他用小刷子蘸上墨水给每样东西注明名称:桌子,椅子,钟,门,墙,床,平锅。……随着对失忆各种可能症状的研究不断深人,他意识到终会有那么一天,人们即使能通过标签认出每样事物,仍会记不起它的功用。于是他又逐一详加解释。……就这样,人们继续在捉摸不定的现实中生活,只是一旦标签文字的意义也被遗忘,这般靠词语暂时维系的现实终将一去不返。(第13段)

(1)忘记物品的名称与功用

(2)忘记童年最深刻的记忆

(3)忘记文字甚至自己的文明

研读文本

文章描写马孔多人患上“失眠症”有什么象征意义?

作者通过描写马孔多人患上失眠症,比喻拉丁美洲的人民由于无法摆脱封闭、孤独、与世隔绝的生活,正在逐步遗忘自己的历史,遗忘自己摆脱命运控制的初衷。这种挣扎焦虑、逐渐麻木和梦幻般的遗忘病症,就像马孔多人忘记自己身边所有熟悉的东西一样。得了这种失眠症的人们会失去记忆,即健忘。人们在物品上贴上标签,努力挣脱这种健忘的命运,寓意是告诫拉丁美洲的人们要努力牢记容易被人遗忘的历史。

本文“魔幻”的作用(抄)

(1)增加作品的趣味性和神秘感,甚至讽刺意味,激发读者的阅读兴趣;

(2)以魔幻来反映不合理的现实,更好地表达主题。

本文“魔幻”与现实的关系的理解

关系(抄):

(1)魔幻是用丰富的想象和艺术夸张的手法,对现实生活进行“特殊表现”,把现实变成一种“神奇现实。

(2)“魔幻”是表现“现实”的一种手段和方法,它立足于现实,最终也是为了更好地表现现实。

《微纪元》刘慈欣

结合本文,谈谈科幻小说中“科学”与“幻想”的关系。(6分)

①科幻小说中的“科学”是“幻想”的基础,本文情节的基本框架,即地球灾难及文明重生,就是在宇宙科学基础上演绎的;而文中细节如宇宙飞船的星际航行、虚拟游戏、视频眼镜等,都已是或部分是科学事实。②科幻小说中的“幻想”虽然立足于“科学”,但更要突破具体科技的限制,充分发挥想象力,将人文关怀与科学意识融汇在一起,本文幻想出来的“宏纪元”与“微纪元”,有一定科学因素,主旨则是对人类文明的思考。

第七课时:

思维导图:环境描写

第七课时:

思维导图:环境描写

目标:

1. 分组找出《大卫·科波菲尔》(1/2/3组)《百年孤独》(4/5/6组)的社会环境描写,归纳特点,画成导图(展示)。

2. 思考作者借社会环境描写突出人物的什么形象和什么主题?(写在导图上)

环境描写的作用

方法指导:

自然环境:指人物活动的时间、地点、季节、气候及景物等。

社会环境:指人物活动的具体历史背景、时代气氛、人情风俗及人际关系等。

1.环境(本身):(1)交代时间、地点(2)暗示社会环境,如《祝福》(3)渲染……气氛、奠定……基调

2.人物:(1)烘托心情(2)表现人物的身份、地位、性格等(3)暗示命运

3.情节:(1)推动情节的发展,如果没有……,就不会有……的情节(2)做铺垫或制造悬念(开头)(3)线索(4)呼应标题

4.主题:揭示……主题、深化主旨

19世纪中叶的维多利亚时代,英国经济正处于迅速发展期,但社会繁荣的表象下隐藏着贫富悬殊等问题,米克·沃克、粉白·土豆等这些贫穷人家的孩子,不仅被剥夺了受教育的权利,而且早早步入社会劳作谋生。为了贪图廉价的劳动力,一些资本家大量雇用童工,“面色灰白”的孩子们在恶劣的环境中从事着艰辛的工作。童工的经历成了狄更斯一生最大的隐痛,直至晚年他还受着这段回忆的折磨:“我的整个身心所忍受的悲痛和屈辱是如此巨大,即使到了现在,我已经出了名,受到别人的爱抚,生活愉快,在睡梦中我还常常忘掉自己有着爱妻和孩子,甚至忘掉自己已经长大成人,好像又孤苦伶仃地回到那一段岁月里去了。”(约翰·福特《查尔斯·狄更斯传》)。

脏乱的环境,浓缩的时代

环境归纳

本文节选部分描述了货行、米考伯家、监狱等环境。通过大卫这个孩子的眼睛来看周围的环境,揭示了19世纪英国的社会风貌,资本家为了雇佣更加廉价的劳动力而大量使用童工,批驳了资本主义社会中一味追逐私利而不顾道德底线和法度情理的丑恶行径。体现了社会差异的悬殊而导致的尖锐社会矛盾,社会问题的日益显现昭示着建立健全社会保障体系的重要性,表现了作者对人道主义的强烈呼唤。

本文节选部分描述了大卫.科波菲尔在谋得斯通-格林比货行开始独立做工的现状,并与米考伯夫妇结下了深厚的友谊。通过大卫这个孩子的眼睛来看周围的人物和环境,既表达了对人世间善良、宽厚、仁爱等美德的赞美,同时也蕴含着对当时社会的批判。

主题归纳

《复活》的社会环境

小说以聂赫留朵夫为玛丝洛娃奔走上诉、陪她去西伯利亚为主线,淋漓尽致地描绘了人民的苦难,抨击了法庭、监狱、官僚机关的腐败、黑暗,广泛深入地再现了19世纪俄国社会的生活画面,全面体现了托尔斯泰“最清醒的现实主义”“撕毁一切假面具”的创作思想。

总 结

马孔多是由一个家庭为了躲避厄运纠缠,经过两年多的跋涉落脚后创建起来的小镇。创建之初,林茂鸟鸣,环境幽然;人际和谐,民生安泰。由于吉卜赛人带来了科技产品,特别是商道打开之后,迎来了各方客人,小镇逐渐扩展成繁华的城市,香蕉公司来了,火车来了,这座曾经的小镇发生了翻天覆地的变化。情欲、利益、战争、屠杀等混乱充斥于街巷,任何人已经无法拯救,最后在飓风中消失了。

思考讨论

①这样繁华热闹的环境为什么还会产生“孤独”呢?

②小说以“马孔多”被飓风卷走而结束,那么作者是愿意马孔多留下来,还是希望它永远消失?作者为什么要写这样一个所在?

“孤独”有两种状态:处境无同伴,心灵无依靠。

资料一:作者的生活环境

加西亚 马尔克斯生于哥伦比亚的阿拉卡塔卡镇。阿拉卡塔卡镇过去是美国公司的香蕉种植园,在“香蕉热”时期有过繁荣的阶段,后来,国际市场上香蕉的价格暴跌,美国公司撤离,阿拉卡塔卡立即衰落下来,社会矛盾随之激化。1928年,也就是加西亚 马尔克斯出生那年,香蕉工人举行大罢工,政府派军警来镇压,死亡八百余人。此后,居民大量外迁。阿拉卡塔卡成了孤独、萧条的地方。

资料一:作者的生活环境

他自幼在外祖父家长大。外祖父马尔克斯 伊瓜兰是受人尊敬的老自由党人。经常对他讲当地的历史故事。

资料二:《拉丁美洲的孤独》

我斗胆认为,是拉丁美洲异乎寻常的现实,而不仅仅是其文学的表现形式,引起了瑞典文学院的极大关注。现实并非纸上之物,它就在我们身边,每天左右无数生死,同时也滋养着永不枯竭、充满了美好与不幸的创作源泉,我这个四处漂泊、思乡心切的哥伦比亚人只是蒙幸运女神的眷顾。现实是如此匪夷所思,生活在其中的我们,无论诗人或乞丐,战士或歹徒,都无需太多想象力,最大的挑战是无法用常规之法使别人相信我们真实的生活。朋友们,这就是我们孤独的症结所在。

真正的孤独是没有人理解你

资料二:《拉丁美洲的孤独》

拉丁美洲不情愿,也没有理由成为任人摆布的棋子,此外也不会去幻想西方国家能打心眼儿里支持我们独立、独特的发展计划。历史上众多的战乱与伤痛,源于世世代代的不公和无休止的苦难,而非千里之外的诡计阴谋。瞧,我们有多孤独!面对压迫、掠夺和遗弃,我们的回答是:活下去。无论洪水、瘟疫、饥荒、灾难,还是连绵不绝、永不停息的战火,都无法战胜生命的顽强,生命对死亡的优势。

孤立无援是一种绝望

第八课时:主题归纳——孤独

每篇文章的孤独体现在哪里?(重点《百年孤独》)

我们该如何面对孤独这一状态?主动合群还是依然自我?(名言+自身感受)

大卫·科波菲尔的孤独?

▲大卫·科波菲尔

从小成为孤儿,

身心两伤时,竟没有一个人出来为我说一句话(第1段)

从来没有人给过我任何劝告、建议、鼓励、安慰、帮助和支持……(第33段)

我过的同样是苦恼自知的生活,而且也跟从前一样,依旧孑然一身,一切都靠自己。(第52段)

早早谋生,没人安慰和支持

聂赫留朵夫的孤独?

在孤独中唤醒“精神的我”,实现“道德上的自我完善”;

圣地亚哥的孤独?

一个人在海上84天

在孤独中战胜一切艰难险阻

维护了尊严

布恩迪亚家族的孤独?马孔多小镇的孤独?

本部小说名为《百年孤独》,你觉得课文节选部分体现了小说“百年孤独”的含义吗?看法理由是什么?

第一段:在吉卜赛人在马孔多扎营的问题上,何塞·阿尔卡蒂奥·布恩迪亚与镇上的人们见解不同;

第二段:他种植巴旦杏树,但使树经久不衰的方法却秘不示人,多年后人们不知是谁人手植;

第九段:他不相信印第安女人比西塔西翁对“失眠症”的解释。他的认识和见解经常与大家不同。

布恩迪亚家族的孤独?马孔多小镇的孤独?

本部小说名为《百年孤独》,你觉得课文节选部分体现了小说“百年孤独”的含义吗?看法理由是什么?

第六、七、八段:丽贝卡的恶习主要是出现在独处之时;失眠症发生也是在独处之时。

第二段:奥雷里亚诺独自在实验室研究金银器工艺。

第二段:阿尔卡蒂奥和阿玛兰妲只讲本地方言,与大家不同。

由此可见,他(她)们之间很少交流,没有沟通,做事无人陪伴,想法不被理解。(抄)“孤独”在这些人物身上得到了体现。因此课文部分内容与小说题目有紧密的关系。

总 结

在布恩迪亚家族中,夫妻之间,父子之间,母子之间,兄弟姐妹之间,始终没有推心置腹的切磋商讨,没有心心相印的感情沟通,彼此之间缺乏信任和了解,缺乏关怀和支持。(抄)布恩迪亚忙于整治市镇,乌尔乌拉忙于照看家庭;长子阿尔卡蒂奥离家出走,次子沉默寡言,沉浸于自己的研究中;丽贝卡自始至终内心都是孤独的。

文中哪些方面反映了“孤独”

思考

如何看待孤独?

我们该如何面对孤独这一状态?主动合群还是依然自我?(名言+自身感受)

你的孤独,虽败犹荣。——刘同

生命里第一个爱恋的对象应该是自己,写诗给自己,与自己对话,在一个空间里安静下来,聆听自己的心跳与呼吸,我相信,这个生命走出去时不会慌张。——蒋勋

思考

如何看待孤独?

我们该如何面对孤独这一状态?主动合群还是依然自我?(名言+自身感受)

因为孤独无法对抗,所以我们才要习得与孤独相处。

与孤独为伍,是我们维持自己某部分独立性,所必要去做的事,亦是在茫茫人海中,寻遇另一半灵魂时所必要面对的事。(柏拉图《会饮篇》把男女劈成一半,很多人终其一生都很难遇到自己的灵魂伴侣)

列夫·托尔斯泰

第一课时

识作者

1828—1910,19世纪中期俄国批判现实主义作家、思想家、哲学家。1863年到1869年,托尔斯泰创作了长篇历史小说《战争与和平》。1873年到1877年,他经过12次修改,完成其第二部里程碑式巨著《安娜·卡列尼娜》。70年代末(1879—1882),托尔斯泰的世界观发生巨变,写成《忏悔录》。80年代创作了剧本《黑暗的势力》《教育的果实》,中篇小说《魔鬼》《伊凡·伊里奇之死》《克莱采奏鸣曲》

列夫·托尔斯泰①

俄国革命的镜子

托尔斯泰主义是俄国著名文学家列夫·托尔斯泰的重要思想的结晶,一方面,它体现为对现实的无情批判;另一方面,它宣扬了赎罪、拯救灵魂、禁欲主义、“不以暴力抗恶”“道德自我完善”等观点,宣扬一种属于托尔斯泰自己的宗教“博爱”思想,因此人们称之为“托尔斯泰主义”。

托尔斯泰主义

文化常识

明确内容

了解故事背景,梳理故事情节

学习活动一

浏览文本,梳理情节

情节结构 主要内容 人物表现 描写手法

聂赫留朵夫 玛丝洛娃 聂赫留朵夫:

开端 发展 高潮 玛丝洛娃:

结局 情节梳理

情节结构 主要内容 人物表现 描写手法

聂赫留朵夫 玛丝洛娃 聂赫留朵夫:

心理描写、语言描写

开端 隔栏相见 祈求宽恕 认出对方身份 发展 长凳问旧 探问旧事 回避躲闪 高潮 卢布插曲 动摇犹豫 讨要卢布 玛丝洛娃:

语言描写、神态描写、动作描写

结局 结束会面 决心救赎 拒绝、敷衍

分析写作手法,把握人物形象

《复活》主要人物

聂赫留朵夫

始乱终弃的贵族老爷

忏悔的罪人

玛丝洛娃

被抛弃的情人

堕落的风尘女人

如果你是玛丝洛娃,

你会怎样面对这个“从天而降”的“渣男”初恋和突如其来的道歉、忏悔呢?

Maslova looked round, and with head thrown back and expanded chest, came up to the net with that expression of readiness which he well knew, pushed in between two prisoners, and gazed at Nekhludoff with a surprised and questioning look. But, concluding from his clothing he was a rich man, she smiled.

笑

文本研读

在对玛丝洛娃形象的塑造上,作者几次写到玛丝洛娃的笑?有什么作用?

一共六次写到她的笑。这几处笑容可以分为两种:

一是 , 一是 。

第一次:“她从衣衫上看出他是个有钱人,就嫣然一笑”。第2段

第二次:“她忽然瞟了他一眼,又嫌恶又妖媚又可怜地微微一笑”。43

第三次:“她向他妖媚地笑了笑”。44

第四次:“她又像刚才那样微微一笑”。53

第五次:“她鄙夷不屑地微笑着”。65

第六次:“做出一种要讨男人喜欢的媚笑”。76

对聂赫留朵夫的讨好献媚

对他的鄙夷

如何理解玛丝洛娃的“笑”

A、她从衣衫上看出他是个有钱人,就嫣然一笑。(2)

此时,玛丝洛娃还是以妓女的身份审视周围的人,看到眼前是个有钱人就露出习惯性的笑容

B、把她那张眼睛斜睨的笑盈盈的脸凑近铁栅栏。(3)

如何理解玛丝洛娃的“笑”

C 、她忽然瞟了她一眼,又嫌恶又妖媚又可怜地微微一笑。(43)

“嫌恶”: 玛丝洛娃的真情流露,正是眼前这个男人,对她始乱终弃,给自己带来了深重的痛苦和灾难。

“妖媚又可怜地微微一笑”:自我麻醉,故意为之,装出的一副妖媚可怜相,其目的是“利用他弄到些好处”。

玛斯洛娃不信任任何人,精神层面麻木堕落

如何理解玛丝洛娃的“笑”

E、她鄙夷不屑地——他有这样的感觉——微笑着说。(65)

F、她说,做出一种要讨男人喜欢的媚笑。(76)

(1)鄙夷不屑:玛丝洛娃只在乎钱,不在乎人。体现了她世俗、冷漠、金钱至上的形象。

(2)讨男人喜欢的媚笑:她只是要尽可能地获得一些好处。

玛丝洛娃对聂赫留朵夫多为“媚笑”,只为讨好,那么,作者是通过什么来展现玛丝洛娃对聂赫留朵夫的最真实的情感的呢?

Maslova looked round, and with head thrown back and expanded chest, came up to the net with that expression of readiness which he well knew, pushed in between two prisoners, and gazed at Nekhludoff with a surprised and questioning look. But, concluding from his clothing he was a rich man, she smiled.

“眼神”

文中写了玛丝洛娃的“笑”之外,还重点写了她的什么?

1、把她那张眼睛斜睨的笑盈盈的脸凑近铁栅栏。( 3)

2、她一动不动地站着,斜睨的目光盯住他不放。(20)

3、她那双乌黑发亮的斜睨眼睛在浮肿的眼皮下显得特别有神。(27)

4、她那双斜睨的眼睛又像在瞧他,又像不在瞧他。(32)

5、以及那双妩媚的乌黑发亮的斜睨眼睛(59)

眼睛

1、把她那张眼睛斜睨的笑盈盈的脸凑近铁栅栏。( 3)

请从玛丝洛娃的神态,分析人物的心理、状态。

(1)“斜睨”刻画了玛丝洛娃现在对人的冷漠与敌视,也暗示了她生活的不幸。

(2)笑盈盈体现了她妓女身份的习惯,暗示了她的自甘堕落。

2、以及那双妖媚的乌黑发亮的斜睨眼睛——这双眼睛紧盯着副典狱长和聂赫留朵夫那只紧捏着钞票的手。(59)

请从玛丝洛娃的神态,分析人物的心理、状态。

(1)眼睛妖媚、乌黑发亮表现了她作为妓女的特征。

(2)斜睨的眼睛盯着钱,说明了“这个女人已经丧失了生命”只提供物质帮助不了她,需要在精神上唤醒她。

“笑”代表社会身份中的玛丝洛娃,而“眼神”则代表了心理世界中的玛丝洛娃。前者与玛丝洛娃这十年来的人生遭际有关,后者则代表了玛丝洛娃内心深处对于命运强烈的不满与反抗,情感的创伤始终没有愈合。

小结

在节选文本中,对“眼神”的描写早于“笑”的描述,这说明:面对聂赫留朵夫的时候,“笑”是玛丝洛娃对自己的控制,而“眼神”中的冰冷、审视、仇恨才是她的内心世界的真实表达。

从玛丝洛娃的“笑”和眼神表情中可以看出,遭受了被抛弃、被侮辱、被损害的经历之后,心灵的痛苦,生活的磨难,已经使她丧失了原本的善良和天真。玛丝洛娃已沦落为一个地地道道的风尘女子。

从精神上来说,原来那个纯洁的卡秋莎已经 “死亡”了。这“笑”有一种自甘堕落的沉沦。

总结

整体感知

但聂赫留朵夫的这一次探监仍然有效,他的出现使玛丝洛娃震惊,使她回想起她从不回想的往事,诸如聂赫留朵夫为她打开的那个“充满感情和理想的新奇天地”,聂赫留朵夫对她施予的令她难以理解的残酷,她遭受的接二连三的屈辱和苦难,使她觉得把坐在她面前的聂赫留朵夫同她“一度爱过的那个青年”联系起来太痛苦了。这说明她没有死一般的麻木,也就有疗治的可能。

在刻画聂赫留朵夫时,作者成功运用了“心灵辩证法”。他将人物放在特定的矛盾处境中,用内心独白、对话,以及全知视角的直接分析等手法细细展现,体现人物心灵的辩证发展过程,使人物的感情变化能够顺应自身性格的逻辑,自然而真实。

心灵辩证法

心理描写:指对人物内心的思想情感活动进行描写。

描写人物的思想活动,能反映人物的性质,展开人物的内心世界。

进行人物心理描写时,注意从以下方面入手:

(1)独白法。内心独白是人物心灵中自我对话的过程,它能使人物酣畅淋漓地倾吐肺腑之言。

(2)细节法。即在文章中恰当地描写人物富有鲜明个性的动作,传神地揭示出人物的心理活动。

(3)烘托法。在文章中,运用恰当的环境描写来烘托人物心理,既能对刻画人物、反映主题起到很好的作用,又能增添文章美感。

(4)心理描写要符合人物的性格。

与玛丝洛娃见面后,

聂赫留朵夫的心情如何?

你从哪里可以看出?

Maslova looked round, and with head thrown back and expanded chest, came up to the net with that expression of readiness which he well knew, pushed in between two prisoners, and gazed at Nekhludoff with a surprised and questioning look. But, concluding from his clothing he was a rich man, she smiled.

情绪一度较为激动,

真心忏悔,痛苦羞愧。

三次“哭”

Maslova looked round, and with head thrown back and expanded chest, came up to the net with that expression of readiness which he well knew, pushed in between two prisoners, and gazed at Nekhludoff with a surprised and questioning look. But, concluding from his clothing he was a rich man, she smiled.

“哭”

眼泪就夺眶而出,喉咙也哽住了

竭力忍住翻腾着的泪水,不让自己哭出声来

但又停住,觉得喉咙哽住了

“哭”

在与玛丝洛娃的谈话过程中,聂赫留朵夫的内心发生了动摇,你觉得是什么让他产生了动摇?

Maslova looked round, and with head thrown back and expanded chest, came up to the net with that expression of readiness which he well knew, pushed in between two prisoners, and gazed at Nekhludoff with a surprised and questioning look. But, concluding from his clothing he was a rich man, she smiled.

人性趋利避害的本能

“动摇”

“这个女人已经丧失生命了。”他心里想,同时望着这张原来亲切可爱、如今饱经风霜的浮肿的脸,以及那双妖媚的乌黑发亮的斜睨眼睛——这双眼睛紧盯着副典狱长和聂赫留朵夫那只紧捏着钞票的手。他的内心刹那间发生了动摇。……

“这个女人已经无可救药了。” 魔鬼说,“你只会把石头吊在自己脖子上,活活淹死,……”他心里这样想。

……他的心灵里此刻正要完成一种极其重大的变化,他的精神世界这会儿仿佛搁在不稳定的天平上,只要稍稍加一点力气,就会向这边或者那边倾斜。……(第59—62段)

全能视角的内心独白——心灵辩证法

经历这次转折之后,“他的心灵里此刻正要完成一个极其重大的变化”,作者是通过什么表现他前后精神上的变化的?

Maslova looked round, and with head thrown back and expanded chest, came up to the net with that expression of readiness which he well knew, pushed in between two prisoners, and gazed at Nekhludoff with a surprised and questioning look. But, concluding from his clothing he was a rich man, she smiled.

“称呼”

直接叫她“卡秋莎”,并且由“您”改称“你”。

卡秋莎是玛丝洛娃的名,这一称呼拉近了两人之间的距离。

他不再束手束脚,他直接喊出“你”,袒露真心,不再犹豫,真正地想要“复活”。

“称呼”

因为他们之间没有了以往的亲切、熟悉感;

更重要的是,他是带着“严肃、庄重和爱怜的心情”来请求玛丝洛娃的饶恕的,所以用“您”。

“称呼”

小 结:您和你人称变化的内涵

“您”和“你”的人称变换,其实反映了聂赫留朵夫内心激烈的矛盾震荡,表现了他走向“精神复活”时抉择的艰难。

对玛丝洛娃的称呼也由“您”改成了“你”,少了客气生疏而多了亲密,表达了他迫切需要得到玛丝洛娃的理解和宽恕。

“你要明白,我是了解你的,我记得当时你在巴诺伏的样子……”

是什么让聂赫留朵夫始终相信她还是记忆中那个美好的“卡秋莎”?

Maslova looked round, and with head thrown back and expanded chest, came up to the net with that expression of readiness which he well knew, pushed in between two prisoners, and gazed at Nekhludoff with a surprised and questioning look. But, concluding from his clothing he was a rich man, she smiled.

“带着聂赫留朵夫所熟悉的温顺表情”

“温顺”体现了玛丝洛娃温和、善良的本性,这是她隐藏在放荡、粗野外表下的灵魂深处的美好。

“温顺”

从玛丝洛娃的“真怪”可以想见,在当时,像聂赫留朵夫这样玩弄女性的贵族青年有很多,属于普遍现象。

那么,为何聂赫留朵夫会感到痛苦,进而走上“复活”之路?

Maslova looked round, and with head thrown back and expanded chest, came up to the net with that expression of readiness which he well knew, pushed in between two prisoners, and gazed at Nekhludoff with a surprised and questioning look. But, concluding from his clothing he was a rich man, she smiled.

本性纯洁、善良、诚实坚毅,他的堕落是受社会环境影响的结果。

接受了新思想,比如他反对土地私有,将土地分给农民等。

受基督教文化的影响:“救赎”。

作者的创作意图:道德的自我完善。

为何聂赫留朵夫走上“复活”之路?

小 结:心理描写的作用

(1)展现了一个内心矛盾,灵魂痛苦,艰难迈出忏悔第一步的青年贵族形象。

(2)体现了聂赫留朵夫内心“精神的我”战胜了“兽性的我”,不断实现道德的自我完善,迈出走向“复活”的第一步。

(3)体现了他救赎玛丝洛娃的真诚和决心。正因为有了这种痛苦艰难的挣扎和抉择,主人公最终的选择和坚守才更具有美学价值,才更体现了人性复苏的光辉。

整体感知

任务二

请结合文本分析聂赫留朵夫的形象特点。

聂赫留朵夫是一个忏悔贵族的形象。他对自己曾经犯下的罪恶处在深深的痛苦和自责之中,他在庭审后第一次去探监,一心一意要拯救玛丝洛娃,不仅要帮助她脱离牢狱,还希望在精神上将她唤醒。他前来见玛丝洛娃体现了他要赎罪的真诚,后来的动摇看出了他此时承受着巨大的心理压力,但是他斗争的结果体现了他的坚定性。这是一个正在走上复活之路的青年形象。

Maslova looked round, and with head thrown back and expanded chest, came up to the net with that expression of readiness which he well knew, pushed in between two prisoners, and gazed at Nekhludoff with a surprised and questioning look. But, concluding from his clothing he was a rich man, she smiled.

“复活”

有何深意?

人物的多变性(时间、环境影响)

“复活”主要是写聂赫留朵夫的“精神复活”。

1.聂赫留朵夫的复活历程——人生三阶段:

第一阶段:单纯善良的大学生

第二阶段:放纵堕落的花花公子

第三阶段:苏醒忏悔的复活者

整体感知

任务二

聂赫留朵夫“复活”体现在哪里?

典型意义:聂赫留朵夫是一个忏悔贵族的典型。他的身上体现了19世紀后半期俄国部分进步贵族知识分子的思想特征。聂赫留朵夫的复活体现了托尔斯泰世界观转变后的精神追求。

课文节选部分充分展现了人物内心的矛盾挣扎,聂赫留朵夫的“复活”代表着“精神的人”战胜了“兽性的人”、道德的人战胜了非道德的人。失落的人性逐渐复归,道德不断自我完善。

“复活”主要是指玛丝洛娃人性和尊严的复活。

1.玛丝洛娃的复活历程——人生三阶段

第一阶段:天真美好的单纯少女

第二阶段:遭受凌辱,自暴自弃的风尘女子

第三阶段:宽恕复活,重获新生

人物的多变性(时间、环境影响)

整体感知

任务二

玛丝洛娃“复活”体现在哪里?

玛丝洛娃身上反映了下层人民的纯洁、善良和自尊,也体现出不合理杜会对他们的残酷迫害。爱和宽恕唤醒了她心中尚存的善良与仁爱,玛丝洛娃最终实现了肉体与精神的双重复活。她的“复活”代表着人性与尊严的回归。

托尔斯泰写《复活》用了十年时间,六易其稿。小说结局曾写成玛丝洛娃同聂赫留朵夫结婚,移居国外过上了幸福生活。后来托尔斯泰又把结局改成玛丝洛娃和政治犯西蒙斯在一起。

在整本书阅读的基础上,思考:你觉得哪个结局更好?为什么?

作业

Maslova looked round, and with head thrown back and expanded chest, came up to the net with that expression of readiness which he well knew, pushed in between two prisoners, and gazed at Nekhludoff with a surprised and questioning look. But, concluding from his clothing he was a rich man, she smiled.

2.聂赫留朵夫和玛丝洛娃见面后,后面还有两次探监的场景,接下来的故事是怎样描写的呢?有人认为:作者笔下的“玛丝洛娃这个人物比聂赫留朵夫更有光彩。”建议阅读《复活》整本书,对作品对作者有更全面更深入的了解。

课后作业

学习目标

认识《百年孤独》魔幻现实主义“变现实于幻想而不失其真”的基本特征。

第六课时:叙述手法——魔幻现实主义

加西亚·马尔克斯

哥伦比亚作家、记者和社会活动家,拉丁美洲魔幻现实主义文学(幻想与现实结合)的代表人物,20世纪最有影响力的作家之一,1982年诺贝尔文学奖得主。作为一个天才的、赢得广泛赞誉的小说家,加西亚·马尔克斯被誉为“二十世纪文学标杆”。加西亚·马尔克斯的代表作有《百年孤独》《霍乱时期的爱情》。

作者介绍

加西亚·马尔克斯

1927—2014

Gabriel García Márquez

体现在神话传说、民间故事、宗教典故等(抄)

是哥伦比亚作家加西亚·马尔克斯创作的长篇小说,被誉为“再现拉丁美洲历史社会图景的鸿篇巨制”。作品描写了布恩迪亚家族七代人的传奇故事,以及加勒比海沿岸小镇马孔多的百年兴衰,反映了拉丁美洲一个世纪以来风云变幻的历史。作品融入神话传说、民间故事、宗教典故等神秘因素,巧妙地糅合了现实与虚幻。《百年孤独》是20世纪重要的经典文学巨著之一。

作品简介

《百年孤独》

Cien a os de soledad

从1830年至19世纪末的70年间,哥伦比亚爆发过几十次内战,使数十万人丧生。该书以很长的篇幅描述了这方面的史实,并且通过书中主人公带有传奇色彩的人生集中表现出来。书中将政客们的虚伪,统治者们的残忍,民众的盲从和愚昧等等都写得淋漓尽致。

写作背景

文学流派

魔幻现实主义文学是20世纪50年代崛起于现代拉丁美洲文坛、富有撼动世界的轰动效应的现代派文学重要流派,它将新闻报道般的写实与神奇的幻想结合起来,采用模糊化技巧和神话模式,表现拉丁美洲的历史文化和现实生活。魔幻是指神秘而富于变幻的内容,或者说是通过幻想才可能有的事情;现实是指客观存在的内容。从本质上讲,魔幻现实主义文学所要表现的,并不是魔幻,而是现实。“魔幻”只是手法,反映“现实”才是目的。在体裁上,以小说为主。中国作家莫言的作品深受此流派影响。

“魔幻现实主义”

前情回顾

何塞·阿尔卡蒂奥·布恩迪亚与表妹乌尔苏拉结婚后,带领一群年轻人离开家乡,长途跋涉来到一个偏远的地区,建立了小村庄马孔多。马孔多交通闭塞,只有一群吉卜赛人偶尔来访,带来磁铁、望远镜、冰块等新鲜事物,却被村里人看作魔法。何塞·阿尔卡蒂奥·布恩迪亚与吉卜赛老人梅尔基亚德斯结为好友,埋头钻研炼金术,却一无所获。他想寻找通过外部世界的道路,也以失败告终。反而是乌尔苏拉在寻找离家出走的大儿子何塞·阿尔卡蒂奥时,无意中发现了临近的城镇。马孔多自此与繁华世界建立了联系,天翻地覆的变化即将到来。

【本课主要人物关系图】

何塞·阿尔卡蒂奥·布恩迪亚

乌尔苏拉

何塞·阿尔卡蒂奥

马孔多的创立者

布恩迪亚妻子

布恩迪亚长子

奥雷里亚诺

布恩迪亚次子

阿玛兰妲

布恩迪亚小女儿

丽贝卡

布恩迪亚养女

阿尔卡蒂奥

阿尔卡蒂奥之子

梅尔基亚德斯

吉普赛老人,布恩迪亚朋友

比西塔西翁

印第安姐姐,印加王后裔

卡塔乌雷

印第安弟弟,印加王后裔

第一代

第二代

第三代

本课问题

魔幻现实主义文学是一种用魔幻的内容表现现实生活的写作手法。找出文中四处展现魔幻的地方,并分析魔幻的合理性、作用、魔幻与现实的关系。

本文“魔幻”的地方及作用

3 “有人要来了。”他说。

和往常一样,乌尔苏拉听到他发表预言又试图用家庭主妇的常生识来解释。……然而,奥雷里亚诺对一切逻辑解说浑不在意,对自己的预感确信不疑。

“我不知道是谁,”他坚持道,“但不管是谁,人已经在路上了。”

果然,到了星期天,丽贝卡来了。

(1)丽贝卡到来之前,奥雷里亚诺准确地进行了预言。(抄)

本文“魔幻”的地方及作用

(2)布恩迪亚一家都患上了失眠症,整天醒着做梦,他们不仅能看到自己梦中的形象,还能看到别人梦见的景象。(第11段)

(3)何塞.阿尔卡蒂奥.布恩迪亚家中出品的糖果小动物在镇上出售,于是到了星期一凌晨整个镇子都醒着,失眠症通过糖果传染了整个镇子的人。(第11段)

(4)患失眠症的人会慢慢失忆,遗忘童年的记忆、事物的名称和概念、各人的身份,以致失去自我。(第13段)

(5)……

本课问题

文章描写马孔多人患上“失眠症”有什么象征意义?

提示

失忆是否在现实中存在?

这种集体性失忆,忘记的是什么?

但什么是不能被忘记的?

研读文本

文章描写马孔多人患上“失眠症”有什么象征意义?

……因为那东西的名称本不好记。没过几天,他发现自己对实验室里几乎所有器物都叫不出名来。于是他依次注明,这样只需看一下标签就可以辨认。当父亲不安地告诉他自己童年最深刻的记忆都已消失时,奥雷里亚诺向他传授了这一方法。他用小刷子蘸上墨水给每样东西注明名称:桌子,椅子,钟,门,墙,床,平锅。……随着对失忆各种可能症状的研究不断深人,他意识到终会有那么一天,人们即使能通过标签认出每样事物,仍会记不起它的功用。于是他又逐一详加解释。……就这样,人们继续在捉摸不定的现实中生活,只是一旦标签文字的意义也被遗忘,这般靠词语暂时维系的现实终将一去不返。(第13段)

(1)忘记物品的名称与功用

(2)忘记童年最深刻的记忆

(3)忘记文字甚至自己的文明

研读文本

文章描写马孔多人患上“失眠症”有什么象征意义?

作者通过描写马孔多人患上失眠症,比喻拉丁美洲的人民由于无法摆脱封闭、孤独、与世隔绝的生活,正在逐步遗忘自己的历史,遗忘自己摆脱命运控制的初衷。这种挣扎焦虑、逐渐麻木和梦幻般的遗忘病症,就像马孔多人忘记自己身边所有熟悉的东西一样。得了这种失眠症的人们会失去记忆,即健忘。人们在物品上贴上标签,努力挣脱这种健忘的命运,寓意是告诫拉丁美洲的人们要努力牢记容易被人遗忘的历史。

本文“魔幻”的作用(抄)

(1)增加作品的趣味性和神秘感,甚至讽刺意味,激发读者的阅读兴趣;

(2)以魔幻来反映不合理的现实,更好地表达主题。

本文“魔幻”与现实的关系的理解

关系(抄):

(1)魔幻是用丰富的想象和艺术夸张的手法,对现实生活进行“特殊表现”,把现实变成一种“神奇现实。

(2)“魔幻”是表现“现实”的一种手段和方法,它立足于现实,最终也是为了更好地表现现实。

《微纪元》刘慈欣

结合本文,谈谈科幻小说中“科学”与“幻想”的关系。(6分)

①科幻小说中的“科学”是“幻想”的基础,本文情节的基本框架,即地球灾难及文明重生,就是在宇宙科学基础上演绎的;而文中细节如宇宙飞船的星际航行、虚拟游戏、视频眼镜等,都已是或部分是科学事实。②科幻小说中的“幻想”虽然立足于“科学”,但更要突破具体科技的限制,充分发挥想象力,将人文关怀与科学意识融汇在一起,本文幻想出来的“宏纪元”与“微纪元”,有一定科学因素,主旨则是对人类文明的思考。

第七课时:

思维导图:环境描写

第七课时:

思维导图:环境描写

目标:

1. 分组找出《大卫·科波菲尔》(1/2/3组)《百年孤独》(4/5/6组)的社会环境描写,归纳特点,画成导图(展示)。

2. 思考作者借社会环境描写突出人物的什么形象和什么主题?(写在导图上)

环境描写的作用

方法指导:

自然环境:指人物活动的时间、地点、季节、气候及景物等。

社会环境:指人物活动的具体历史背景、时代气氛、人情风俗及人际关系等。

1.环境(本身):(1)交代时间、地点(2)暗示社会环境,如《祝福》(3)渲染……气氛、奠定……基调

2.人物:(1)烘托心情(2)表现人物的身份、地位、性格等(3)暗示命运

3.情节:(1)推动情节的发展,如果没有……,就不会有……的情节(2)做铺垫或制造悬念(开头)(3)线索(4)呼应标题

4.主题:揭示……主题、深化主旨

19世纪中叶的维多利亚时代,英国经济正处于迅速发展期,但社会繁荣的表象下隐藏着贫富悬殊等问题,米克·沃克、粉白·土豆等这些贫穷人家的孩子,不仅被剥夺了受教育的权利,而且早早步入社会劳作谋生。为了贪图廉价的劳动力,一些资本家大量雇用童工,“面色灰白”的孩子们在恶劣的环境中从事着艰辛的工作。童工的经历成了狄更斯一生最大的隐痛,直至晚年他还受着这段回忆的折磨:“我的整个身心所忍受的悲痛和屈辱是如此巨大,即使到了现在,我已经出了名,受到别人的爱抚,生活愉快,在睡梦中我还常常忘掉自己有着爱妻和孩子,甚至忘掉自己已经长大成人,好像又孤苦伶仃地回到那一段岁月里去了。”(约翰·福特《查尔斯·狄更斯传》)。

脏乱的环境,浓缩的时代

环境归纳

本文节选部分描述了货行、米考伯家、监狱等环境。通过大卫这个孩子的眼睛来看周围的环境,揭示了19世纪英国的社会风貌,资本家为了雇佣更加廉价的劳动力而大量使用童工,批驳了资本主义社会中一味追逐私利而不顾道德底线和法度情理的丑恶行径。体现了社会差异的悬殊而导致的尖锐社会矛盾,社会问题的日益显现昭示着建立健全社会保障体系的重要性,表现了作者对人道主义的强烈呼唤。

本文节选部分描述了大卫.科波菲尔在谋得斯通-格林比货行开始独立做工的现状,并与米考伯夫妇结下了深厚的友谊。通过大卫这个孩子的眼睛来看周围的人物和环境,既表达了对人世间善良、宽厚、仁爱等美德的赞美,同时也蕴含着对当时社会的批判。

主题归纳

《复活》的社会环境

小说以聂赫留朵夫为玛丝洛娃奔走上诉、陪她去西伯利亚为主线,淋漓尽致地描绘了人民的苦难,抨击了法庭、监狱、官僚机关的腐败、黑暗,广泛深入地再现了19世纪俄国社会的生活画面,全面体现了托尔斯泰“最清醒的现实主义”“撕毁一切假面具”的创作思想。

总 结

马孔多是由一个家庭为了躲避厄运纠缠,经过两年多的跋涉落脚后创建起来的小镇。创建之初,林茂鸟鸣,环境幽然;人际和谐,民生安泰。由于吉卜赛人带来了科技产品,特别是商道打开之后,迎来了各方客人,小镇逐渐扩展成繁华的城市,香蕉公司来了,火车来了,这座曾经的小镇发生了翻天覆地的变化。情欲、利益、战争、屠杀等混乱充斥于街巷,任何人已经无法拯救,最后在飓风中消失了。

思考讨论

①这样繁华热闹的环境为什么还会产生“孤独”呢?

②小说以“马孔多”被飓风卷走而结束,那么作者是愿意马孔多留下来,还是希望它永远消失?作者为什么要写这样一个所在?

“孤独”有两种状态:处境无同伴,心灵无依靠。

资料一:作者的生活环境

加西亚 马尔克斯生于哥伦比亚的阿拉卡塔卡镇。阿拉卡塔卡镇过去是美国公司的香蕉种植园,在“香蕉热”时期有过繁荣的阶段,后来,国际市场上香蕉的价格暴跌,美国公司撤离,阿拉卡塔卡立即衰落下来,社会矛盾随之激化。1928年,也就是加西亚 马尔克斯出生那年,香蕉工人举行大罢工,政府派军警来镇压,死亡八百余人。此后,居民大量外迁。阿拉卡塔卡成了孤独、萧条的地方。

资料一:作者的生活环境

他自幼在外祖父家长大。外祖父马尔克斯 伊瓜兰是受人尊敬的老自由党人。经常对他讲当地的历史故事。

资料二:《拉丁美洲的孤独》

我斗胆认为,是拉丁美洲异乎寻常的现实,而不仅仅是其文学的表现形式,引起了瑞典文学院的极大关注。现实并非纸上之物,它就在我们身边,每天左右无数生死,同时也滋养着永不枯竭、充满了美好与不幸的创作源泉,我这个四处漂泊、思乡心切的哥伦比亚人只是蒙幸运女神的眷顾。现实是如此匪夷所思,生活在其中的我们,无论诗人或乞丐,战士或歹徒,都无需太多想象力,最大的挑战是无法用常规之法使别人相信我们真实的生活。朋友们,这就是我们孤独的症结所在。

真正的孤独是没有人理解你

资料二:《拉丁美洲的孤独》

拉丁美洲不情愿,也没有理由成为任人摆布的棋子,此外也不会去幻想西方国家能打心眼儿里支持我们独立、独特的发展计划。历史上众多的战乱与伤痛,源于世世代代的不公和无休止的苦难,而非千里之外的诡计阴谋。瞧,我们有多孤独!面对压迫、掠夺和遗弃,我们的回答是:活下去。无论洪水、瘟疫、饥荒、灾难,还是连绵不绝、永不停息的战火,都无法战胜生命的顽强,生命对死亡的优势。

孤立无援是一种绝望

第八课时:主题归纳——孤独

每篇文章的孤独体现在哪里?(重点《百年孤独》)

我们该如何面对孤独这一状态?主动合群还是依然自我?(名言+自身感受)

大卫·科波菲尔的孤独?

▲大卫·科波菲尔

从小成为孤儿,

身心两伤时,竟没有一个人出来为我说一句话(第1段)

从来没有人给过我任何劝告、建议、鼓励、安慰、帮助和支持……(第33段)

我过的同样是苦恼自知的生活,而且也跟从前一样,依旧孑然一身,一切都靠自己。(第52段)

早早谋生,没人安慰和支持

聂赫留朵夫的孤独?

在孤独中唤醒“精神的我”,实现“道德上的自我完善”;

圣地亚哥的孤独?

一个人在海上84天

在孤独中战胜一切艰难险阻

维护了尊严

布恩迪亚家族的孤独?马孔多小镇的孤独?

本部小说名为《百年孤独》,你觉得课文节选部分体现了小说“百年孤独”的含义吗?看法理由是什么?

第一段:在吉卜赛人在马孔多扎营的问题上,何塞·阿尔卡蒂奥·布恩迪亚与镇上的人们见解不同;

第二段:他种植巴旦杏树,但使树经久不衰的方法却秘不示人,多年后人们不知是谁人手植;

第九段:他不相信印第安女人比西塔西翁对“失眠症”的解释。他的认识和见解经常与大家不同。

布恩迪亚家族的孤独?马孔多小镇的孤独?

本部小说名为《百年孤独》,你觉得课文节选部分体现了小说“百年孤独”的含义吗?看法理由是什么?

第六、七、八段:丽贝卡的恶习主要是出现在独处之时;失眠症发生也是在独处之时。

第二段:奥雷里亚诺独自在实验室研究金银器工艺。

第二段:阿尔卡蒂奥和阿玛兰妲只讲本地方言,与大家不同。

由此可见,他(她)们之间很少交流,没有沟通,做事无人陪伴,想法不被理解。(抄)“孤独”在这些人物身上得到了体现。因此课文部分内容与小说题目有紧密的关系。

总 结

在布恩迪亚家族中,夫妻之间,父子之间,母子之间,兄弟姐妹之间,始终没有推心置腹的切磋商讨,没有心心相印的感情沟通,彼此之间缺乏信任和了解,缺乏关怀和支持。(抄)布恩迪亚忙于整治市镇,乌尔乌拉忙于照看家庭;长子阿尔卡蒂奥离家出走,次子沉默寡言,沉浸于自己的研究中;丽贝卡自始至终内心都是孤独的。

文中哪些方面反映了“孤独”

思考

如何看待孤独?

我们该如何面对孤独这一状态?主动合群还是依然自我?(名言+自身感受)

你的孤独,虽败犹荣。——刘同

生命里第一个爱恋的对象应该是自己,写诗给自己,与自己对话,在一个空间里安静下来,聆听自己的心跳与呼吸,我相信,这个生命走出去时不会慌张。——蒋勋

思考

如何看待孤独?

我们该如何面对孤独这一状态?主动合群还是依然自我?(名言+自身感受)

因为孤独无法对抗,所以我们才要习得与孤独相处。

与孤独为伍,是我们维持自己某部分独立性,所必要去做的事,亦是在茫茫人海中,寻遇另一半灵魂时所必要面对的事。(柏拉图《会饮篇》把男女劈成一半,很多人终其一生都很难遇到自己的灵魂伴侣)