15《我与地坛》教学设计统编版高中语文必修上册

文档属性

| 名称 | 15《我与地坛》教学设计统编版高中语文必修上册 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 79.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-06-24 21:16:05 | ||

图片预览

文档简介

于选择中表情达意,在地坛里观照人生

——《我与地坛》

【教材分析】

《我与地坛》作为部编本教材必修上册第七单元的核心篇目,位居第 15 课,是一篇精读课文。本单元围绕人与自然、人与生命的密切关系这一主题,精选了一系列内涵丰富的散文力作。这些散文展现了人们在遭遇人生困境时,更容易与自然产生情感共鸣,对自然的奥秘进行深刻反思。自然之美也往往成为人们心灵的慰藉和精神寄托。

学生在深入赏析这些文学作品时,不仅能提升对自然之美的感知能力,更能激发对自然的热爱之情。这样的阅读经历,有助于提高学生的文学鉴赏力,使其在欣赏自然之美时拥有更敏锐的洞察力。此外,学生应当细致观察作品中自然景物的描绘以及其中蕴含的人生哲理,从中体会作者独特的观察视角和审美趣味。通过对作品中的情景交融、情理结合技巧的深入分析,以及反复阅读,学生可以更加深入地领略散文的语言魅力和文辞之美。

《我与地坛》是史铁生的散文杰作,创作于 1989 年,并于次年进行了修订。这篇一万三千字的长文,仅节选前两段作为课文。作者在初中毕业后响应号召赴陕北农村插队,后因健康问题返京,却不幸双腿瘫痪,生活陷入极大困境。在这样的背景下,他与地坛结下了不解之缘,每天在这里度过时光,体味生命的苦涩与价值。散文的首节,作者细腻地描绘了他与地坛的缘分和宿命。在生活的低谷和绝望中,他偶然踏入这片同样荒废的园地,发现园中的荒凉建筑和景物与自己的生活境遇相映成趣,给予了他心灵的慰藉。园中的历史遗迹、自然景观以及生命本身的顽强力量,激发了他对生命意义的深度思考,让他领悟到“园子虽然荒芜,但并未衰败”的真谛,从而成为他生活的重要组成部分。在这片拥有四百多年历史的古园林中,史铁生寻找到了生活的勇气和灵感,孕育出众多佳作,其中《我与地坛》的首节内容就展现了他对地坛以及人生的深刻反思和感悟。

【学情分析】

高一学生在散文学习方面已有一定基础,不仅学过相关课程,还阅读了一定数量的散文作品。他们能够识别散文中的修辞手法,理解作者的情感表达,并对散文的结构有所把握。通过调查,我们发现学生在阅读复杂且深邃的散文时,他们仍存在一定的不足。面对那些需要深入挖掘主题、品味语言韵味的散文,学生往往显得力不从心,难以捕捉到作者的深层含义。鉴于我校高一学生普遍基础相对一般,我们需深入引导他们精细阅读教材,

深入体会史铁生在散文中对地坛景色的选择性描绘,从而领悟他对生命深层次的思考与感悟。通过引导学生细致地分析描写,我们可以帮助他们理解散文中隐含的哲理,学会从细微之处发现生活的真谛。同时,我们还可以通过讨论和写作练习,让学生尝试用自己的语言表达对散文中所蕴含深意的理解,从而提升他们的阅读理解能力和文学鉴赏水平。这样的教学方法,不仅能够加深学生对散文这一文体的认识,还能激发他们对文学的热爱,培养他们成为有深度的思考者和表达者。

【课时目标】

1.通过深入分析景物描写的特点,理解作者的心路历程。思考其是如何通过对景物的描绘来表情达意的。

2.结合作者经历,学习其在逆境中的心态和策略,以勇敢面对人生挑战。

【评价任务】

任务一:精读文本,梳理三次景物描写,思考其特点及用意。

任务二:知人论世,思考作者在逆境中的心态和策略。

任务三:对比阅读,积累阅读的方法。

【教学重难点】

1.让学生领略文字的魅力,更是为了引导他们深入体会生命的姿态,理解生命的选择,深思生命的价值,从而激发他们对生命的热爱和尊重。

2.引导学生跟随史铁生深入思考生命的意义。

【学习活动】

一、导入

喜迎祖国成立 76 周年,我校团委举办了“向祖国献礼——生命礼赞”系列活动。今天,让我们走进生命礼赞的第一站:生命的深思。

课前,我们进行了学情问卷调查,发现咱们同学已经初步了解了阅读散文的方法,但是对于如何联读,困境下生命应如何应对还有困惑,基于此,我们确立了以下素养目标。

二、素养目标

1.精读文本,找出写景的角度,景物特点及用意。

2.知人论世,深思自然与人生。

3.对比阅读,积累阅读方法。

4.合作交流,感悟作者自强精神。

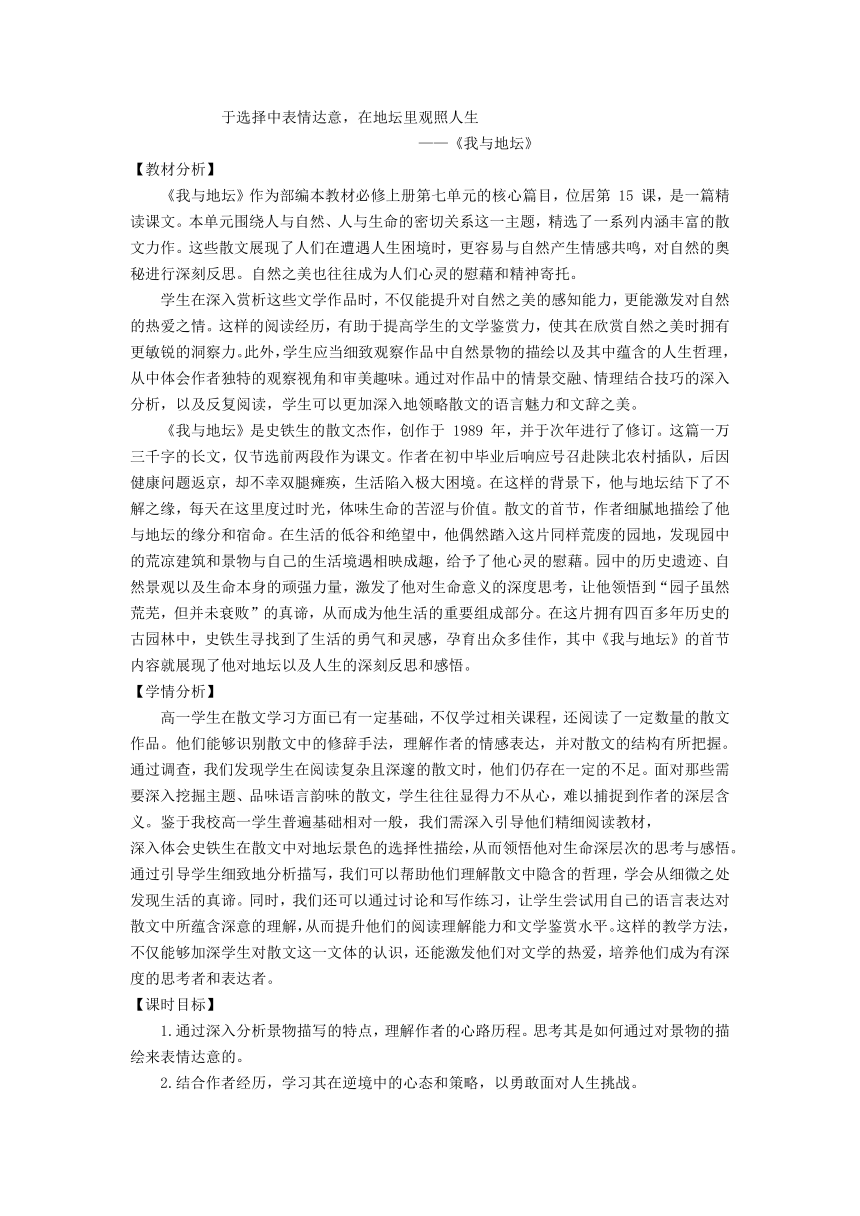

三、任务一:初读感知,“活”的状态

学习要求(下同):

1.自由朗读,精准回答问题,可用原文回答。

2.学生展示答案,生生根据评价量表互评。

评价量表

1.浏览课文,找出史铁生对地坛的初始印象和认知,残废前后的自我认知以及他和地坛之间特殊关系。你认为作者从残废之痛中走出来了吗?

明确:

观照对象 初始印象 初始认知 过去特点 特殊关系 残废之痛 现在状况

地坛 废弃古园 荒芜冷落 辉煌 宿命 走了出来 文物经典

自己 求死废人 迷惘无用 狂妄 成名作家

四、任务二:精读分析,“活”的思考

1.精读文本,概括三次景物的特点。

明确:“三写

写景内容 选择角度 景物特点

一写地坛 直观感受 荒芜冷落

二写众生 微观世界 荒芜但并不衰败

三写四季 轮回之景 各美其美

(二)活动一:深入思考三次景物描写,回答 3-7 题。

3.第一次景物描写只有“荒芜冷落”之景吗?作者为何这样写?

点拨:不是。除了荒芜之景,他也点出了饱含生机之景,如苍幽的古柏,茂盛的野草荒藤。初到地坛,即便能看到这些,史铁生也未必留意,但他选择在此处写,正是其用意所在。历经生活,史铁生没有止步于宿命,而是借此点出了生机。一线生机。

4.有学者从第二处景物描写中解读出作者心情复杂,交织着羡慕、渴望与痛苦失望,因为“轮椅上的‘我’,不能站,不能走,不能跑,甚至不能爬。孤独和失落如同树上的蝉蜕,趴在心璧山上无法摆脱。”你认可这种观点吗?

点拨:此问题可以讨论。从整体来看,蝉蜕是从昆虫(动物)到植物的自然过渡,作为蜕变的象征,对于心态积极者而言,更容易被联想为破茧成蝶,而不是无法摆脱的“孤独和失落”。向死而生。

5.史铁生认为,生活的态度至关重要。他在接受访谈时指出,生活虽有疑难,但关键在于面对的态度。从第三处景物描写中,我们可以观察史铁生是否仍然处于残疾初期的迷茫与绝望状态,是否还有“失魂落魄”甚至产生自杀念头的情绪。此外,他对不幸人生的是什么态度?

点拨:不是,没有。尽管人生还有微苦的味道,但是史铁生已经能坦然面对了。直面人生。

6.在第三处景物描写中,作者对孩子细节的刻画有何深意?

点拨:表露了他对残疾的释怀,强化直面人生的态度,借此告慰母亲自己可以“好好活”了。(联系初中学过的《秋天的怀念》回答此问题。)

《秋天的怀念》里回忆过一件事:“‘还记得那回我带你去北海吗?你偏说那杨树花是毛毛虫,跑着,一脚踩扁一个……’她(母亲)忽然不说了。对于‘跑’和‘踩’一类的字眼,她比我还敏感。”内心不坚者往往难以面对生理缺陷,如《阿 Q 正传》中的阿 Q 因癞疮而避讳“癞”“光”等词汇。唯有勇于面对、从内心真正站起来的人,才能超越生理限制,超越自我。文中“冬天雪地上孩子的脚印”,并非闲笔。选择,才是作家的用意所在。这一细节既增添了诗意和生机,又揭示了史铁生直面生理缺陷的坚强内心。不然,写冬天,他大可选择其他美景。作者知道,母亲懂得其中深意。告慰母亲。

7. 三处景物描写有何共同特点,能否调换顺序呢,为什么?

点拨:不能调换。三处描写正好反映了作者的心里历程,是他从求死到等死到好好活着的记录。从单一视角看,史铁生的景物描写似有矛盾之处,但当我们从整体视角审视时,这些看似矛盾的元素却呈现出和谐统一、层层递进的美感。史铁生的人生充满了痛苦与挣扎,然而,在他笔下,痛苦并未被过度渲染,而是点到为止。正是通过“选择性描写”,使这些画面景、情、理融为一体,展现了作者历经十多年从绝望到重生、终至内心宁静的沧桑心路,同时也蕴含着作者的深层用意。可以说,《我与地坛》“在思想和艺术上十分完美”。

五、任务三:再读品悟,“活”出态度。

8.思考史铁生是通过地坛之景获得了什么样的人生感悟?通过“选择性描写”他想表达什么用意?

点拨:1.写出了心路历程。学者汪政、晓华认为,史铁生“试图通过这次写作回顾自己过往的生活,尤其是自己残疾后的心路历程”。学者陈涛则进一步指出,这三段景物分别象征作者自我认知的觉醒、内心的触动和对生命的领悟。

2.直面人生的信心。想明白了“死是一件不必急于求成的事,死是一个必然会降临

的节日”。

明确:“三见”

心路历程 人生感悟

求死废人 见自己

向死而生 见生机

直面人生 见美好

用意:思念、忏悔和告慰。史铁生并非简单写景,而是借对地坛之景的领悟向亡母忏悔和告慰。这既是承诺,也是对生命的敬畏与珍视,展现了史铁生内心的成长和坚定。这是写景的深层意图,也是本文的主题。他相信,母亲会懂。

9.海德格尔说:“人在现实中总是痛苦的,他必须寻找自己的家园,当人们通过对时间、历史、自然和生命的思索明白了家之所在时,他便获得了自由,变成‘诗性的存在’。”对比本单元其他作家,史铁生在地坛找到自己“诗性的存在”了吗?

作家 作品 人生处境 精神家园 人生感悟

郁达夫 故都的秋 赋闲 故都小院 要从平凡中发现生活之美

朱自清 荷塘夜色 心里不宁静 月下荷塘 人生可以热闹生活也要宁静独处

苏东坡 赤壁赋 被贬 月下赤壁 苟非吾之所有,虽一毫而莫取

史铁生 我与地坛 残废 古园地坛 死是节日,活好当下

点拨:找到了。地坛,于史铁生而言,已成为精神家园,因此他要常常回去。然而,史铁生并未止步于此,他超越了地坛的物理界限,实现了精神升华。如在

《想念地坛》中,他说:“那就不必再去地坛寻找安静,莫如在安静中寻找地坛……我已不在地坛,地坛在我。”这句话所蕴含的精神力量,是何等的深邃与强大。老子说:“三生万物。”这个“三”寓意深远,不仅是道的极限,也是史铁生思索人生的边界。史铁生的突破,既是他个人的成长与飞跃,也反映了人类对于生命意义的无尽追求与探索。可以说,这历经沧桑感悟的三层境界,是对母亲生前期望的真挚回应,也是告慰母亲最珍贵的礼物。学者孙郁曾经说过,史铁生所走的是一条“通往哲学的路”,《我与地坛》首节即明证。他的思考,如同明灯,也照亮了我们的探索之路。

六、任务四:思考探究,我们该如何“活”?

活动二:同学们,在你们即将踏上人生旅程之际,可从史铁生的人生磨难中汲取何种启示?探讨如何在逆境中借鉴作者的心态与策略,塑造坚毅精神。

启示:直面挫折,直面人生;热爱生活,热爱生命;找到自己的诗性存在。

课堂小结:

史铁生通过“选择性描写”,在“三写三见”中完成了人生深思。

“人要站着!”

写景内容 选择角度 景物特点 心路历程 人生感悟

一写地坛 直观感受 荒芜冷落 求死废人 见自己

二写众生 微观世界 荒芜但并不衰败 向死而生 见生机

三写四季 轮回之景 各美其美 直面人生 见美好

史铁生以双腿残疾为起点,深入思考,感悟心灵深处,于地坛这片神圣的土地上,探寻到了他的精神归宿,使原本纷扰的心灵得以归于平静。在不断的探索与追寻中,他终于洞察到母亲所承受的苦难及其伟大之处。在这片荒凉却充满生机的园子里,他发现自己的车辙与母亲的足迹交织在一起,铸就了一段永恒的传奇。

【作业设计】学以致用,我手写我心。

1. 同学们,“向祖国献礼——生命礼赞”的活动之一就是征文。基于你们的生活体验,精心挑选并细腻描绘一段令人难以忘怀的情景,力求将景、情、理相互交融,以呈现一种深刻且富有启示性的艺术表达。字数 800-1000 字。并上传UMU 平台。

2. 拓展阅读:阅读《我与地坛》散文集。

——《我与地坛》

【教材分析】

《我与地坛》作为部编本教材必修上册第七单元的核心篇目,位居第 15 课,是一篇精读课文。本单元围绕人与自然、人与生命的密切关系这一主题,精选了一系列内涵丰富的散文力作。这些散文展现了人们在遭遇人生困境时,更容易与自然产生情感共鸣,对自然的奥秘进行深刻反思。自然之美也往往成为人们心灵的慰藉和精神寄托。

学生在深入赏析这些文学作品时,不仅能提升对自然之美的感知能力,更能激发对自然的热爱之情。这样的阅读经历,有助于提高学生的文学鉴赏力,使其在欣赏自然之美时拥有更敏锐的洞察力。此外,学生应当细致观察作品中自然景物的描绘以及其中蕴含的人生哲理,从中体会作者独特的观察视角和审美趣味。通过对作品中的情景交融、情理结合技巧的深入分析,以及反复阅读,学生可以更加深入地领略散文的语言魅力和文辞之美。

《我与地坛》是史铁生的散文杰作,创作于 1989 年,并于次年进行了修订。这篇一万三千字的长文,仅节选前两段作为课文。作者在初中毕业后响应号召赴陕北农村插队,后因健康问题返京,却不幸双腿瘫痪,生活陷入极大困境。在这样的背景下,他与地坛结下了不解之缘,每天在这里度过时光,体味生命的苦涩与价值。散文的首节,作者细腻地描绘了他与地坛的缘分和宿命。在生活的低谷和绝望中,他偶然踏入这片同样荒废的园地,发现园中的荒凉建筑和景物与自己的生活境遇相映成趣,给予了他心灵的慰藉。园中的历史遗迹、自然景观以及生命本身的顽强力量,激发了他对生命意义的深度思考,让他领悟到“园子虽然荒芜,但并未衰败”的真谛,从而成为他生活的重要组成部分。在这片拥有四百多年历史的古园林中,史铁生寻找到了生活的勇气和灵感,孕育出众多佳作,其中《我与地坛》的首节内容就展现了他对地坛以及人生的深刻反思和感悟。

【学情分析】

高一学生在散文学习方面已有一定基础,不仅学过相关课程,还阅读了一定数量的散文作品。他们能够识别散文中的修辞手法,理解作者的情感表达,并对散文的结构有所把握。通过调查,我们发现学生在阅读复杂且深邃的散文时,他们仍存在一定的不足。面对那些需要深入挖掘主题、品味语言韵味的散文,学生往往显得力不从心,难以捕捉到作者的深层含义。鉴于我校高一学生普遍基础相对一般,我们需深入引导他们精细阅读教材,

深入体会史铁生在散文中对地坛景色的选择性描绘,从而领悟他对生命深层次的思考与感悟。通过引导学生细致地分析描写,我们可以帮助他们理解散文中隐含的哲理,学会从细微之处发现生活的真谛。同时,我们还可以通过讨论和写作练习,让学生尝试用自己的语言表达对散文中所蕴含深意的理解,从而提升他们的阅读理解能力和文学鉴赏水平。这样的教学方法,不仅能够加深学生对散文这一文体的认识,还能激发他们对文学的热爱,培养他们成为有深度的思考者和表达者。

【课时目标】

1.通过深入分析景物描写的特点,理解作者的心路历程。思考其是如何通过对景物的描绘来表情达意的。

2.结合作者经历,学习其在逆境中的心态和策略,以勇敢面对人生挑战。

【评价任务】

任务一:精读文本,梳理三次景物描写,思考其特点及用意。

任务二:知人论世,思考作者在逆境中的心态和策略。

任务三:对比阅读,积累阅读的方法。

【教学重难点】

1.让学生领略文字的魅力,更是为了引导他们深入体会生命的姿态,理解生命的选择,深思生命的价值,从而激发他们对生命的热爱和尊重。

2.引导学生跟随史铁生深入思考生命的意义。

【学习活动】

一、导入

喜迎祖国成立 76 周年,我校团委举办了“向祖国献礼——生命礼赞”系列活动。今天,让我们走进生命礼赞的第一站:生命的深思。

课前,我们进行了学情问卷调查,发现咱们同学已经初步了解了阅读散文的方法,但是对于如何联读,困境下生命应如何应对还有困惑,基于此,我们确立了以下素养目标。

二、素养目标

1.精读文本,找出写景的角度,景物特点及用意。

2.知人论世,深思自然与人生。

3.对比阅读,积累阅读方法。

4.合作交流,感悟作者自强精神。

三、任务一:初读感知,“活”的状态

学习要求(下同):

1.自由朗读,精准回答问题,可用原文回答。

2.学生展示答案,生生根据评价量表互评。

评价量表

1.浏览课文,找出史铁生对地坛的初始印象和认知,残废前后的自我认知以及他和地坛之间特殊关系。你认为作者从残废之痛中走出来了吗?

明确:

观照对象 初始印象 初始认知 过去特点 特殊关系 残废之痛 现在状况

地坛 废弃古园 荒芜冷落 辉煌 宿命 走了出来 文物经典

自己 求死废人 迷惘无用 狂妄 成名作家

四、任务二:精读分析,“活”的思考

1.精读文本,概括三次景物的特点。

明确:“三写

写景内容 选择角度 景物特点

一写地坛 直观感受 荒芜冷落

二写众生 微观世界 荒芜但并不衰败

三写四季 轮回之景 各美其美

(二)活动一:深入思考三次景物描写,回答 3-7 题。

3.第一次景物描写只有“荒芜冷落”之景吗?作者为何这样写?

点拨:不是。除了荒芜之景,他也点出了饱含生机之景,如苍幽的古柏,茂盛的野草荒藤。初到地坛,即便能看到这些,史铁生也未必留意,但他选择在此处写,正是其用意所在。历经生活,史铁生没有止步于宿命,而是借此点出了生机。一线生机。

4.有学者从第二处景物描写中解读出作者心情复杂,交织着羡慕、渴望与痛苦失望,因为“轮椅上的‘我’,不能站,不能走,不能跑,甚至不能爬。孤独和失落如同树上的蝉蜕,趴在心璧山上无法摆脱。”你认可这种观点吗?

点拨:此问题可以讨论。从整体来看,蝉蜕是从昆虫(动物)到植物的自然过渡,作为蜕变的象征,对于心态积极者而言,更容易被联想为破茧成蝶,而不是无法摆脱的“孤独和失落”。向死而生。

5.史铁生认为,生活的态度至关重要。他在接受访谈时指出,生活虽有疑难,但关键在于面对的态度。从第三处景物描写中,我们可以观察史铁生是否仍然处于残疾初期的迷茫与绝望状态,是否还有“失魂落魄”甚至产生自杀念头的情绪。此外,他对不幸人生的是什么态度?

点拨:不是,没有。尽管人生还有微苦的味道,但是史铁生已经能坦然面对了。直面人生。

6.在第三处景物描写中,作者对孩子细节的刻画有何深意?

点拨:表露了他对残疾的释怀,强化直面人生的态度,借此告慰母亲自己可以“好好活”了。(联系初中学过的《秋天的怀念》回答此问题。)

《秋天的怀念》里回忆过一件事:“‘还记得那回我带你去北海吗?你偏说那杨树花是毛毛虫,跑着,一脚踩扁一个……’她(母亲)忽然不说了。对于‘跑’和‘踩’一类的字眼,她比我还敏感。”内心不坚者往往难以面对生理缺陷,如《阿 Q 正传》中的阿 Q 因癞疮而避讳“癞”“光”等词汇。唯有勇于面对、从内心真正站起来的人,才能超越生理限制,超越自我。文中“冬天雪地上孩子的脚印”,并非闲笔。选择,才是作家的用意所在。这一细节既增添了诗意和生机,又揭示了史铁生直面生理缺陷的坚强内心。不然,写冬天,他大可选择其他美景。作者知道,母亲懂得其中深意。告慰母亲。

7. 三处景物描写有何共同特点,能否调换顺序呢,为什么?

点拨:不能调换。三处描写正好反映了作者的心里历程,是他从求死到等死到好好活着的记录。从单一视角看,史铁生的景物描写似有矛盾之处,但当我们从整体视角审视时,这些看似矛盾的元素却呈现出和谐统一、层层递进的美感。史铁生的人生充满了痛苦与挣扎,然而,在他笔下,痛苦并未被过度渲染,而是点到为止。正是通过“选择性描写”,使这些画面景、情、理融为一体,展现了作者历经十多年从绝望到重生、终至内心宁静的沧桑心路,同时也蕴含着作者的深层用意。可以说,《我与地坛》“在思想和艺术上十分完美”。

五、任务三:再读品悟,“活”出态度。

8.思考史铁生是通过地坛之景获得了什么样的人生感悟?通过“选择性描写”他想表达什么用意?

点拨:1.写出了心路历程。学者汪政、晓华认为,史铁生“试图通过这次写作回顾自己过往的生活,尤其是自己残疾后的心路历程”。学者陈涛则进一步指出,这三段景物分别象征作者自我认知的觉醒、内心的触动和对生命的领悟。

2.直面人生的信心。想明白了“死是一件不必急于求成的事,死是一个必然会降临

的节日”。

明确:“三见”

心路历程 人生感悟

求死废人 见自己

向死而生 见生机

直面人生 见美好

用意:思念、忏悔和告慰。史铁生并非简单写景,而是借对地坛之景的领悟向亡母忏悔和告慰。这既是承诺,也是对生命的敬畏与珍视,展现了史铁生内心的成长和坚定。这是写景的深层意图,也是本文的主题。他相信,母亲会懂。

9.海德格尔说:“人在现实中总是痛苦的,他必须寻找自己的家园,当人们通过对时间、历史、自然和生命的思索明白了家之所在时,他便获得了自由,变成‘诗性的存在’。”对比本单元其他作家,史铁生在地坛找到自己“诗性的存在”了吗?

作家 作品 人生处境 精神家园 人生感悟

郁达夫 故都的秋 赋闲 故都小院 要从平凡中发现生活之美

朱自清 荷塘夜色 心里不宁静 月下荷塘 人生可以热闹生活也要宁静独处

苏东坡 赤壁赋 被贬 月下赤壁 苟非吾之所有,虽一毫而莫取

史铁生 我与地坛 残废 古园地坛 死是节日,活好当下

点拨:找到了。地坛,于史铁生而言,已成为精神家园,因此他要常常回去。然而,史铁生并未止步于此,他超越了地坛的物理界限,实现了精神升华。如在

《想念地坛》中,他说:“那就不必再去地坛寻找安静,莫如在安静中寻找地坛……我已不在地坛,地坛在我。”这句话所蕴含的精神力量,是何等的深邃与强大。老子说:“三生万物。”这个“三”寓意深远,不仅是道的极限,也是史铁生思索人生的边界。史铁生的突破,既是他个人的成长与飞跃,也反映了人类对于生命意义的无尽追求与探索。可以说,这历经沧桑感悟的三层境界,是对母亲生前期望的真挚回应,也是告慰母亲最珍贵的礼物。学者孙郁曾经说过,史铁生所走的是一条“通往哲学的路”,《我与地坛》首节即明证。他的思考,如同明灯,也照亮了我们的探索之路。

六、任务四:思考探究,我们该如何“活”?

活动二:同学们,在你们即将踏上人生旅程之际,可从史铁生的人生磨难中汲取何种启示?探讨如何在逆境中借鉴作者的心态与策略,塑造坚毅精神。

启示:直面挫折,直面人生;热爱生活,热爱生命;找到自己的诗性存在。

课堂小结:

史铁生通过“选择性描写”,在“三写三见”中完成了人生深思。

“人要站着!”

写景内容 选择角度 景物特点 心路历程 人生感悟

一写地坛 直观感受 荒芜冷落 求死废人 见自己

二写众生 微观世界 荒芜但并不衰败 向死而生 见生机

三写四季 轮回之景 各美其美 直面人生 见美好

史铁生以双腿残疾为起点,深入思考,感悟心灵深处,于地坛这片神圣的土地上,探寻到了他的精神归宿,使原本纷扰的心灵得以归于平静。在不断的探索与追寻中,他终于洞察到母亲所承受的苦难及其伟大之处。在这片荒凉却充满生机的园子里,他发现自己的车辙与母亲的足迹交织在一起,铸就了一段永恒的传奇。

【作业设计】学以致用,我手写我心。

1. 同学们,“向祖国献礼——生命礼赞”的活动之一就是征文。基于你们的生活体验,精心挑选并细腻描绘一段令人难以忘怀的情景,力求将景、情、理相互交融,以呈现一种深刻且富有启示性的艺术表达。字数 800-1000 字。并上传UMU 平台。

2. 拓展阅读:阅读《我与地坛》散文集。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读