2025年四川省高考历史模拟试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 2025年四川省高考历史模拟试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 80.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-06-25 17:04:05 | ||

图片预览

文档简介

2025年四川省高考历史模拟试卷

一、单选题:本大题共16小题,共48分。

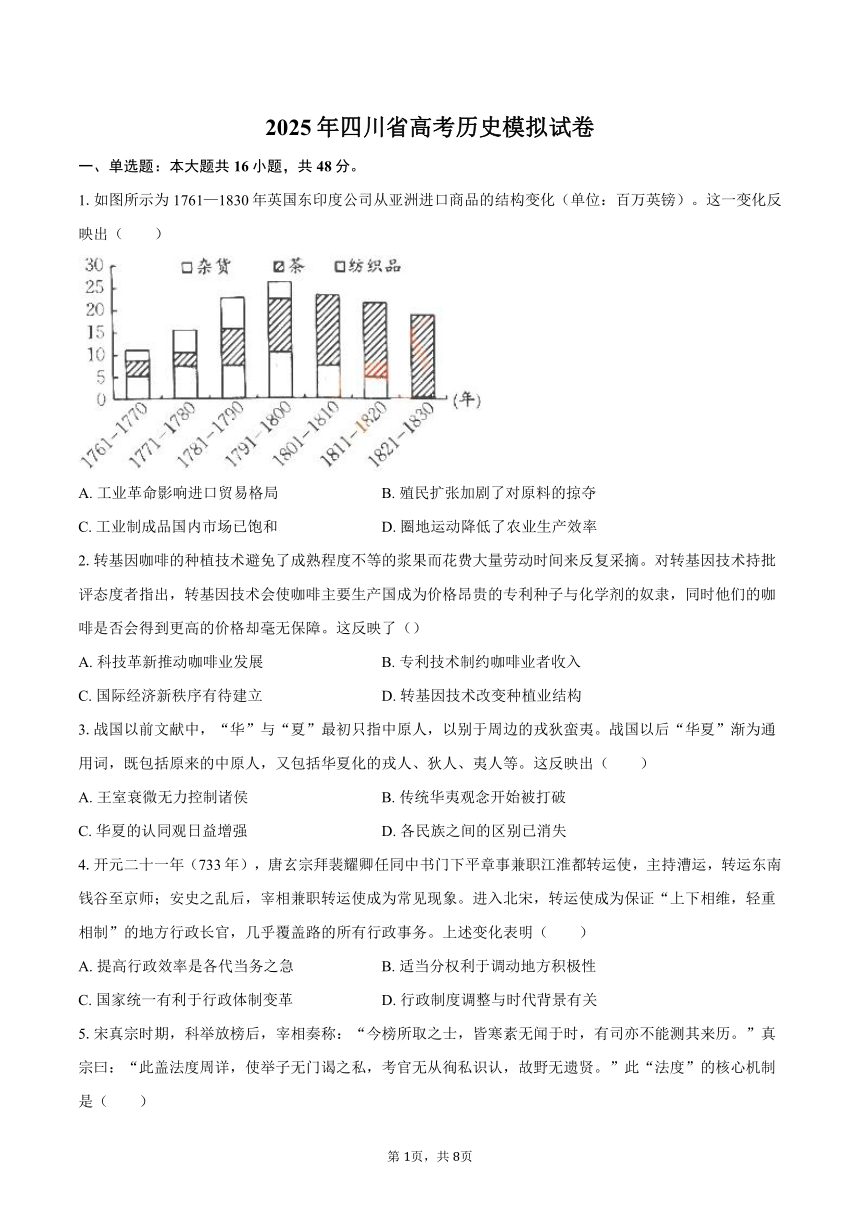

1.如图所示为1761—1830年英国东印度公司从亚洲进口商品的结构变化(单位:百万英镑)。这一变化反映出( )

A. 工业革命影响进口贸易格局 B. 殖民扩张加剧了对原料的掠夺

C. 工业制成品国内市场已饱和 D. 圈地运动降低了农业生产效率

2.转基因咖啡的种植技术避免了成熟程度不等的浆果而花费大量劳动时间来反复采摘。对转基因技术持批评态度者指出,转基因技术会使咖啡主要生产国成为价格昂贵的专利种子与化学剂的奴隶,同时他们的咖啡是否会得到更高的价格却毫无保障。这反映了()

A. 科技革新推动咖啡业发展 B. 专利技术制约咖啡业者收入

C. 国际经济新秩序有待建立 D. 转基因技术改变种植业结构

3.战国以前文献中,“华”与“夏”最初只指中原人,以别于周边的戎狄蛮夷。战国以后“华夏”渐为通用词,既包括原来的中原人,又包括华夏化的戎人、狄人、夷人等。这反映出( )

A. 王室衰微无力控制诸侯 B. 传统华夷观念开始被打破

C. 华夏的认同观日益增强 D. 各民族之间的区别已消失

4.开元二十一年(733年),唐玄宗拜裴耀卿任同中书门下平章事兼职江淮都转运使,主持漕运,转运东南钱谷至京师;安史之乱后,宰相兼职转运使成为常见现象。进入北宋,转运使成为保证“上下相维,轻重相制”的地方行政长官,几乎覆盖路的所有行政事务。上述变化表明( )

A. 提高行政效率是各代当务之急 B. 适当分权利于调动地方积极性

C. 国家统一有利于行政体制变革 D. 行政制度调整与时代背景有关

5.宋真宗时期,科举放榜后,宰相奏称:“今榜所取之士,皆寒素无闻于时,有司亦不能测其来历。”真宗曰:“此盖法度周详,使举子无门谒之私,考官无从徇私识认,故野无遗贤。”此“法度”的核心机制是( )

A. 殿试定等第,收恩归上而抑世家 B. 封弥眷录制,斩断身份与文章之关联

C. 锁院别头试,隔绝考官交通举子 D. 罢帖经墨义,以策论经义定去留高下

6.1839年,林则徐上书道光皇帝专门分析“边衅”,认为英国“凭正经买卖即可获利三倍”,且路途遥远,即便船坚炮利也无法得逞于内河,“彼不敢以侵凌他国之术窥伺中华”。1840年6月,又上书:“伏查英夷近日来船,所配兵械较多,实仍载运鸦片。”这表明林则徐( )

A. 正确判断了当时国际形势 B. 客观分析了中英实力差距

C. 过分夸大西方文明先进性 D. 对战争危险缺乏清晰认知

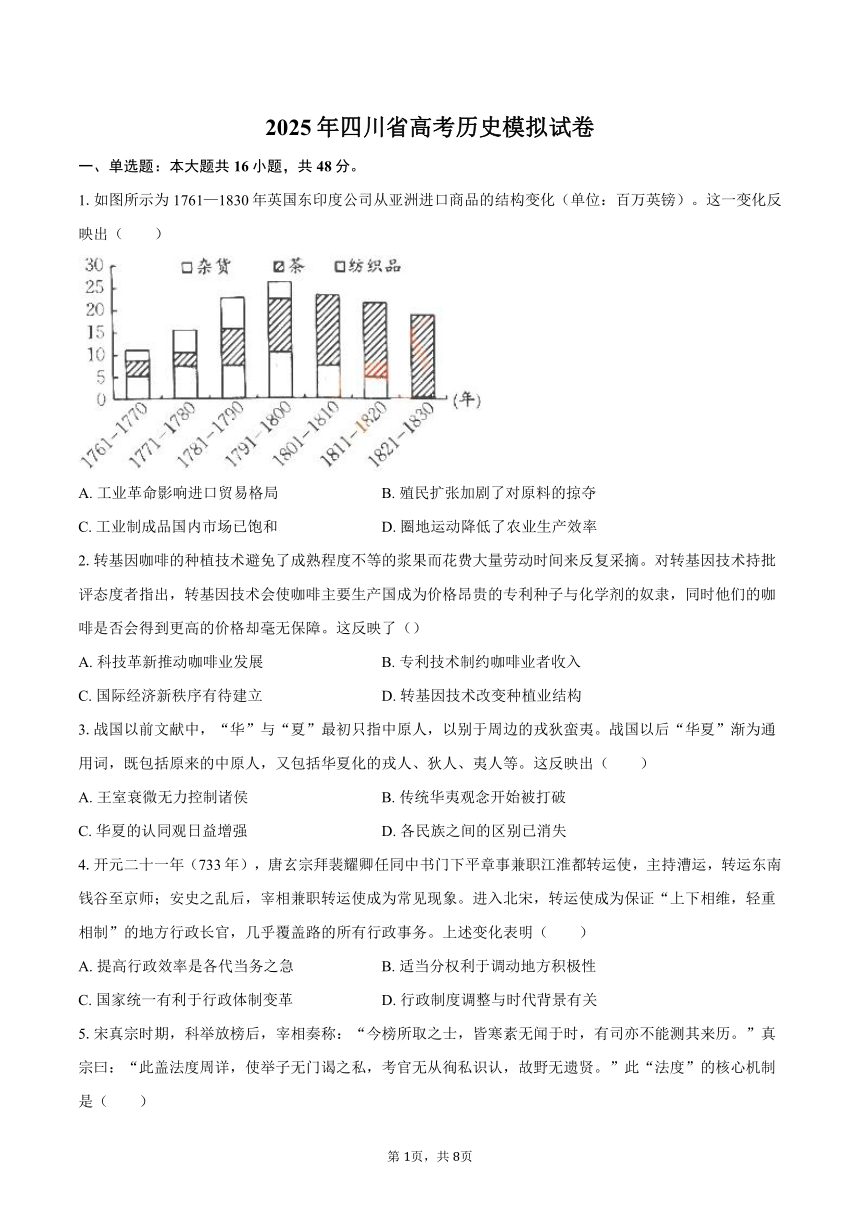

7.某中学历史研究学习小组,收集了下列历史图片,该组图片体现的最恰当的主题是

A. 国共关系的发展变化 B. 新旧民主革命的艰难历程

C. 中共对民主革命的探索 D. 毛泽东思想的形成与发展

8.陈先初先生在《五四时期民主观念的演变路径》中提到“在新文化运动向前推进的同时,国内外发生了一系列影响深远的重大事件,改变了中国近代历史的走势……民主观念又开始了新的转变”这里“新的转变”指

( )

A. 实践英国自由主义民主 B. 效仿法国激进主义民主

C. 实行德国保守主义民主 D. 追求俄国苏维埃式民主

9.中共七大前,毛泽东强调:“拿资本主义的某种发展去代替外国资本主义和本国封建主义的压迫,不但是一个进步,而且是一个不可避免的过程。它不但有利于资产阶级,同时也有利于无产阶级,或者说更有利于无产阶级。”这反映出当时( )

A. 社会主要矛盾发生根本变化 B. 新民主主义社会的发展方向

C. 发展新民主主义经济的政策 D. 国内政治局势发生重大变化

10.20世纪90年代,国家鼓励科研机构按照市场需求开展研究开发、科技咨询和成果产业化等活动,支持实力雄厚的院所领办科技企业集团、科研生产联合体,鼓励通过联营或参股等形式组建科技产业集团、积极吸收外资组建中外合资或合作的科技型企业。以上举措意在( )

A. 构建社会主义市场经济体制 B. 实现科技与经济社会协调发展

C. 应对国际科技竞争严峻挑战 D. 确立企业技术创新的主体地位

11.公元前520年左右,古波斯国王大流士一世在伊朗贝希斯敦山上的一块巨大的岩石上让人使用古波斯楔形文字、埃兰楔形文字和巴比伦楔形文字三种文字刻写了他的家谱、如何继承王位,以及在位期间平定的叛乱。该铭文意在( )

A. 尊重被征服地区的文化 B. 统一波斯帝国的文字

C. 颂扬大流士的丰功伟绩 D. 笼络各地的上层贵族

12.“封君封臣制度以土地分封为纽带,通过层层契约关系确立权利与义务的相互约束。然而,这种制度的运行始终以个人效忠为核心,缺乏对统一政治权威的认同,其内在结构缺陷最终导致政治权威的逐级分割。”该学者认为,中古西欧封君封臣制度的主要历史影响是( )

A. 促进了封建庄园经济的繁荣发展 B. 为近代民族国家的形成奠定了基础

C. 强化了基督教会对世俗权力的控制 D. 导致了政治权力的分散与地方割据

13.维多里诺是15世纪意大利的一位教育实践家,他创办的学校很重视学生的户外活动,并根据学生的兴趣、特长进行教学,运用游戏、练习、参观等方法,采用直观教具。维多里诺的教育主张( )

A. 体现了文艺复兴人文精神 B. 推动了资产阶级革命的高涨

C. 反映了启蒙运动平等理念 D. 奠定了宗教改革的理论基础

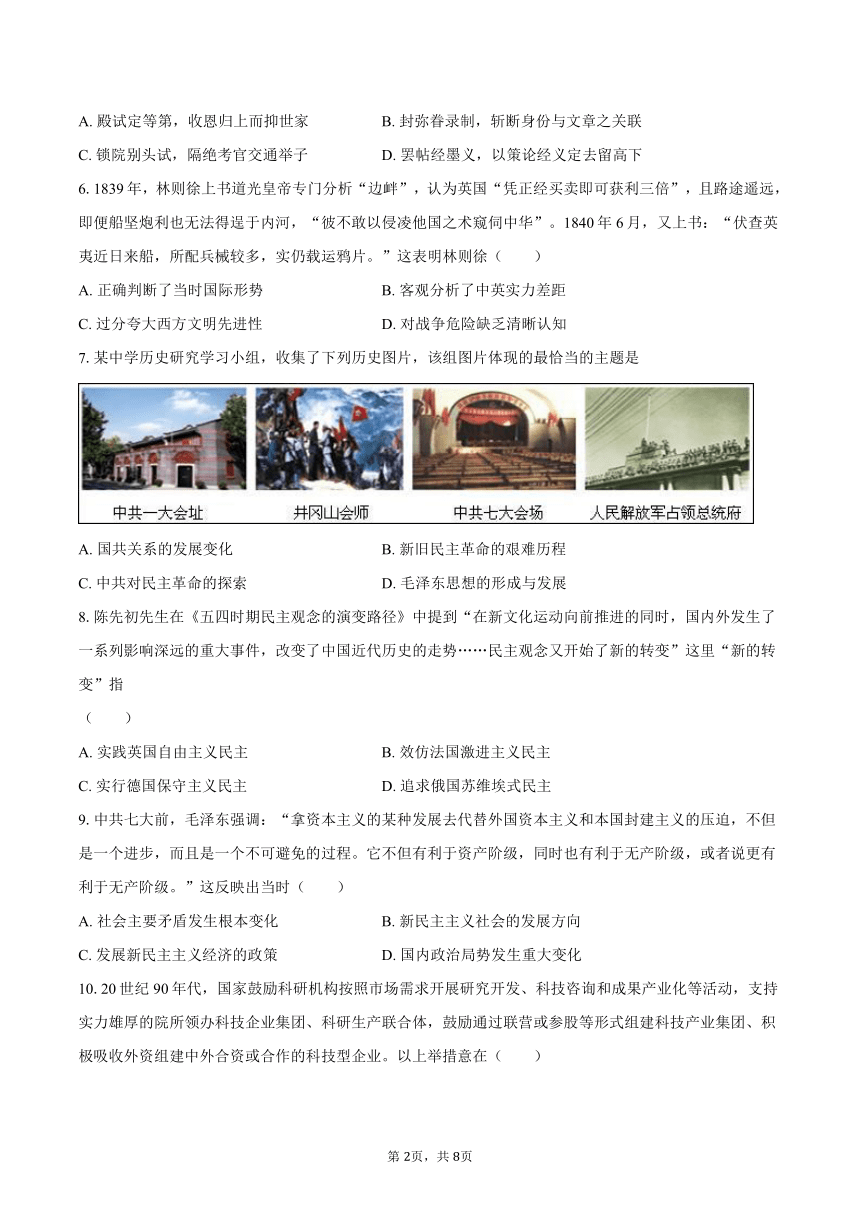

14.下表是19世纪末20世纪初主要资本主义国家工业增速及殖民地面积位次情况。据此可知( )

项目 英 法 美 德

1870~1913年工业增速(倍次) 1.3 1.9 8.1 4.6

1913年殖民地面积所占位次 1 2 5 4

A. 资本主义国家加紧了殖民扩张 B. 资本主义政治经济发展不平衡

C. 工业革命推动了世界经济发展 D. 主要资本主义向帝国主义过渡

15. 第一次世界大战的出现,背景广深,耐人寻味。下列关于这次大战背景的认识,不正确的( )

A. 飞速进步的科学技术是一把“双刃剑”

B. 狂热或极端的行为,只能招致矛盾的升级

C. 对于这次战争的持久性,矛盾双方战前均有充分的准备

D. 帝国主义国家间经济政治发展的不平衡性是国际动荡的根源

16.20世纪前期,国际非洲研究主要由英国学者和美国黑人学者开展,内容涵盖实用性非洲知识和泛非主义;20世纪中后期,国际非洲研究的主体转向美国学者和非洲学者,美国学者围绕新独立的国家进行研究,非洲本土学者坚持从非洲观察非洲。这一变化体现了( )

A. 国际秩序的变动 B. 非洲一体化进程加快

C. 不结盟运动发展 D. 民族解放运动的高涨

二、材料解析题:本大题共3小题,共52分。

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一

中国传统色彩观念的形成可追溯至远古时代,与五行学说联系密切的“五色”是独特的色彩系统。春秋时期,紫色染料在当时非常难得,许多诸侯常着紫衣参加祭祀。着紫衣逐渐成为一种身份象征。明清时期,故宫被称为“紫禁城”,紫色成为皇权象征。古希腊四元素理论将世界的基本构成归结为“土、水、火、气”,为后来的色彩理论提供了哲学基础。古罗马也有关于颜色的严格的分等定级,其中皇帝和王室成员所穿长袍一律是紫色的。在文艺复兴时期的艺术作品中,圣母的斗篷多被描绘成蓝色,是因为制作青色颜料的天青石非常珍稀。

——摘编自崔艳辉《中西颜色隐喻认知分析及其文化探源》等

材料二

1917年,徐悲鸿到日本交流学习。1918年,他被蔡元培聘为北京大学画法研究会导师,并在次年获得了北洋政府的公费留学资格,赴法国学习美术。这些经历都对他的画风产生了重大影响。他的绘画一方面尊重中国画的材质和技法传统,另一方面也将西方写生的造型能力融入其中,在中国水墨画注重线条骨力支撑的基础上,同时注重墨色块面与明暗关系的表现。他兼顾不同技法,将色彩的自然属性在绘画作品中予以细腻而真实的表现。他认为,艺术感知的取得,必须建立在科学之上;艺术形态的改变和发展,也必须以精密化的观察为基础,掌握其正确的演变方式;写实就是反映真实的社会,这样才能更好地被社会所认同,更好地服务大众;艺术也能救国,能够比较有效地激发社会大众对视觉审美的理解。在此基础上,徐悲鸿创作了《愚公移山》《保卫世界和平大会》等艺术作品。

——摘编自俞超群《论徐悲鸿的色彩观》等

(1) 根据材料一,说明古代中西方色彩观念的共通之处。

(2) 根据材料二并结合所学知识,概括徐悲鸿色彩观的特点,并分析其形成的原因。

18.国家治理须应时而动,通过不断的改革与变革实现国家治理方略的创新,是推动社会发展的灵魂。阅读材料,完成下列要求。

材料一 (中国政制)达臻“文明”一途,实应归功于西周的创制。……西周政治里显然有深厚的贵族色彩,而“共主”名义下的地方分权体制……与秦以后一统的君主“独制”格局泾渭分明。因此古贤多称周秦之间为“天下一大变局”。

——王家范《中国历史通论》

材料二从独相到群相再到兼相,相权在历代皇权主持下的改革和裁抑过程中逐步萎缩,最终从体制上被废……这既是我国集权体制下的政治制度发展变化的突出特征,也是皇权与相权矛盾运动的必然结果。

——摘编自任怀国等《资政通鉴——中国历代政治制度得失》

材料三 经过康熙、雍正、乾隆、嘉庆祖孙四代的开拓,中国疆域达到了内在发展的极致……于北方遏制了沙俄的继续南下,且运用外交手段划定了边界;于南方,运用朝贡贸易体制把欧洲列强的权利锁定在规程所允许范围内;少数民族地区,在承认中央王朝统治的前提下允许实行有限自治,并运用立法、因俗设官(制)、赐封等方式巩固了“大一统”帝国……这使得前中期的清朝对其疆域的最终奠定,能够从容地从学理与法理上得以自我确认。——摘编自于逢春《论中国疆域最终奠定的时空坐标》

(1) 依据材料一并结合所学知识,指出周秦之间政治制度“大变局”的具体表现。

(2) 根据材料二并结合所学知识,说明中国古代从“独相”到“群相”到“兼相”的制度变革,并分析这种制度变革带来的影响。

(3) 根据材料三并结合所学知识,分析清朝前中期经略边疆的历史意义。

19.乡村振兴是党的十九大作出的重大决策。阅读材料,完成下列要求。

材料一:抗战时期,中国共产党在陕甘宁边区乡村开展了大规模的社会教育运动,这一教育实践不仅改变了乡村社会的关系网络,而且改变了人们的认知、情感和意识。1944年,《解放日报》连续登载了几则有关家庭生活的报道。其中有一个曾经实行家长制的旧家庭,由于内部不团结,家庭成员生产情绪低。后来,在政府人员的帮助下,全家订立了生产计划,组织起来进行家庭改造。结果,家庭生活走向民主化:家庭实行会议制度,在家长决定家务事时征求全家人的同意。在生产上则实行家庭内部分工,各尽所能。他们还实行节约和奖励制度,因而全家亲密又团结。文章最后将这个家庭誉为“新民主主义农民进步家庭中优秀的典型”。

材料二:新中国诞生后,乡村进入了一个全新的时代。乡村社会建设带有一种重要的全新的顶层制度设计与规划,成为党和政府建设现代化国家的自觉政治行为。经过土地改革,在广大乡村形成了“人人有地、户户种田”的小农经济格局。农业合作化是党和政府继土改后大规模的有计划地改造农村社会的又一次尝试。在土改运动中,作为宗族重要标志的祠堂被充公,公田被没收,宗族宗法制度的原有保障功能被国家有计划的经济资源配置所代替,土改后的农民失去了宗法、宗族的依靠,渐渐向国家靠拢,其民族意识和社会意识逐步形成。新中国采取一系列措施,清除了农村中的封建地主和宗族势力,原有的乡村传统权威被打破,在乡村建立起来的党的基层政权填补了由于乡绅的缺失而呈现的乡村权力真空。

——摘编自李伟、杨芳《新中国成立之初的乡村社会改造》

(1) 根据材料一指出共产党在陕甘宁边区乡村开展了大规模的社会教育运动的作用。

(2) 根据材料二并结合所学知识,概括新中国成立初期中国乡村社会改造的主要措施。

1.A

2.C

3.C

4.D

5.B

6.D

7.C

8.D

9.C

10.B

11.C

12.D

13.A

14.B

15.C

16.A

17.【小题1】共通之处:起源早,历史悠久;以朴素的唯物论作为哲学基础;等级色彩浓厚;紫色象征尊贵的身份地位

【小题2】特点:中西融合,传统与现代结合;兼顾不同技法,注重艺术与科学的结合;强调写实,主张艺术服务于社会与大众,艺术应与救亡图存相结合。(答出其中两点即可)

原因:北洋军阀统治,帝国主义侵略,民族危机深重,内忧外患;近代西学东渐发展,西方绘画与色彩感传入中国;徐悲鸿赴日本、法国学习的经历以及具有强烈的爱国主义情怀(答出其中两点即可)

18.【小题1】

表现:从分封制到郡县制;从地方分权体制到中央集权制;从天下共主到君主专制;从贵族政治(世卿世禄)到官僚政治。

【小题2】

从秦朝三公九卿制到唐朝三省六部制(宋朝二府三司制)再到明朝废丞相、设内阁。

影响:使专制皇权不断强化,有利于加强君主对全国的有效控制;也使官僚机构对皇权的调节能力不断削弱,容易导致政治的黑暗与腐败;加速了封建制度走向衰弱。

【小题3】意义:基本奠定了现代中国的版图;加强了对边疆地区的行政管辖,推动了边疆地区的发展;促进了各民族之间的经济文化交流;巩固了统一的多民族国家,增强了中华民族的凝聚力。

19.【小题1】改变了乡村社会的关系网络,打破了传统的家长制,使家庭生活更加民主化。提高了家庭成员的生产情绪,通过订立生产计划和组织家庭改造,实现了家庭内部的合理分工和协作。实行节约和奖励制度,促进了家庭成员之间的亲密团结,形成了新的家庭氛围。将这个家庭誉为“新民主主义农民进步家庭中优秀的典型”,树立了榜样,推动了乡村社会的进步和发展。

【小题2】进行土地改革,形成了“人人有地、户户种田”的小农经济格局,实现了农民土地所有制。实施农业合作化,有计划地改造农村社会,提高农业生产效率。清除农村中的封建地主和宗族势力,打破了原有的乡村传统权威。充公宗族重要标志的祠堂和公田,没收宗族宗法制度的原有保障功能,以国家有计划的经济资源配置代替。建立党的基层政权,填补了由于乡绅缺失而呈现的乡村权力真空,加强了党对乡村的领导和管理。推动农民形成民族意识和社会意识,使他们逐渐向国家靠拢,增强了国家的凝聚力和向心力。

第7页,共7页

一、单选题:本大题共16小题,共48分。

1.如图所示为1761—1830年英国东印度公司从亚洲进口商品的结构变化(单位:百万英镑)。这一变化反映出( )

A. 工业革命影响进口贸易格局 B. 殖民扩张加剧了对原料的掠夺

C. 工业制成品国内市场已饱和 D. 圈地运动降低了农业生产效率

2.转基因咖啡的种植技术避免了成熟程度不等的浆果而花费大量劳动时间来反复采摘。对转基因技术持批评态度者指出,转基因技术会使咖啡主要生产国成为价格昂贵的专利种子与化学剂的奴隶,同时他们的咖啡是否会得到更高的价格却毫无保障。这反映了()

A. 科技革新推动咖啡业发展 B. 专利技术制约咖啡业者收入

C. 国际经济新秩序有待建立 D. 转基因技术改变种植业结构

3.战国以前文献中,“华”与“夏”最初只指中原人,以别于周边的戎狄蛮夷。战国以后“华夏”渐为通用词,既包括原来的中原人,又包括华夏化的戎人、狄人、夷人等。这反映出( )

A. 王室衰微无力控制诸侯 B. 传统华夷观念开始被打破

C. 华夏的认同观日益增强 D. 各民族之间的区别已消失

4.开元二十一年(733年),唐玄宗拜裴耀卿任同中书门下平章事兼职江淮都转运使,主持漕运,转运东南钱谷至京师;安史之乱后,宰相兼职转运使成为常见现象。进入北宋,转运使成为保证“上下相维,轻重相制”的地方行政长官,几乎覆盖路的所有行政事务。上述变化表明( )

A. 提高行政效率是各代当务之急 B. 适当分权利于调动地方积极性

C. 国家统一有利于行政体制变革 D. 行政制度调整与时代背景有关

5.宋真宗时期,科举放榜后,宰相奏称:“今榜所取之士,皆寒素无闻于时,有司亦不能测其来历。”真宗曰:“此盖法度周详,使举子无门谒之私,考官无从徇私识认,故野无遗贤。”此“法度”的核心机制是( )

A. 殿试定等第,收恩归上而抑世家 B. 封弥眷录制,斩断身份与文章之关联

C. 锁院别头试,隔绝考官交通举子 D. 罢帖经墨义,以策论经义定去留高下

6.1839年,林则徐上书道光皇帝专门分析“边衅”,认为英国“凭正经买卖即可获利三倍”,且路途遥远,即便船坚炮利也无法得逞于内河,“彼不敢以侵凌他国之术窥伺中华”。1840年6月,又上书:“伏查英夷近日来船,所配兵械较多,实仍载运鸦片。”这表明林则徐( )

A. 正确判断了当时国际形势 B. 客观分析了中英实力差距

C. 过分夸大西方文明先进性 D. 对战争危险缺乏清晰认知

7.某中学历史研究学习小组,收集了下列历史图片,该组图片体现的最恰当的主题是

A. 国共关系的发展变化 B. 新旧民主革命的艰难历程

C. 中共对民主革命的探索 D. 毛泽东思想的形成与发展

8.陈先初先生在《五四时期民主观念的演变路径》中提到“在新文化运动向前推进的同时,国内外发生了一系列影响深远的重大事件,改变了中国近代历史的走势……民主观念又开始了新的转变”这里“新的转变”指

( )

A. 实践英国自由主义民主 B. 效仿法国激进主义民主

C. 实行德国保守主义民主 D. 追求俄国苏维埃式民主

9.中共七大前,毛泽东强调:“拿资本主义的某种发展去代替外国资本主义和本国封建主义的压迫,不但是一个进步,而且是一个不可避免的过程。它不但有利于资产阶级,同时也有利于无产阶级,或者说更有利于无产阶级。”这反映出当时( )

A. 社会主要矛盾发生根本变化 B. 新民主主义社会的发展方向

C. 发展新民主主义经济的政策 D. 国内政治局势发生重大变化

10.20世纪90年代,国家鼓励科研机构按照市场需求开展研究开发、科技咨询和成果产业化等活动,支持实力雄厚的院所领办科技企业集团、科研生产联合体,鼓励通过联营或参股等形式组建科技产业集团、积极吸收外资组建中外合资或合作的科技型企业。以上举措意在( )

A. 构建社会主义市场经济体制 B. 实现科技与经济社会协调发展

C. 应对国际科技竞争严峻挑战 D. 确立企业技术创新的主体地位

11.公元前520年左右,古波斯国王大流士一世在伊朗贝希斯敦山上的一块巨大的岩石上让人使用古波斯楔形文字、埃兰楔形文字和巴比伦楔形文字三种文字刻写了他的家谱、如何继承王位,以及在位期间平定的叛乱。该铭文意在( )

A. 尊重被征服地区的文化 B. 统一波斯帝国的文字

C. 颂扬大流士的丰功伟绩 D. 笼络各地的上层贵族

12.“封君封臣制度以土地分封为纽带,通过层层契约关系确立权利与义务的相互约束。然而,这种制度的运行始终以个人效忠为核心,缺乏对统一政治权威的认同,其内在结构缺陷最终导致政治权威的逐级分割。”该学者认为,中古西欧封君封臣制度的主要历史影响是( )

A. 促进了封建庄园经济的繁荣发展 B. 为近代民族国家的形成奠定了基础

C. 强化了基督教会对世俗权力的控制 D. 导致了政治权力的分散与地方割据

13.维多里诺是15世纪意大利的一位教育实践家,他创办的学校很重视学生的户外活动,并根据学生的兴趣、特长进行教学,运用游戏、练习、参观等方法,采用直观教具。维多里诺的教育主张( )

A. 体现了文艺复兴人文精神 B. 推动了资产阶级革命的高涨

C. 反映了启蒙运动平等理念 D. 奠定了宗教改革的理论基础

14.下表是19世纪末20世纪初主要资本主义国家工业增速及殖民地面积位次情况。据此可知( )

项目 英 法 美 德

1870~1913年工业增速(倍次) 1.3 1.9 8.1 4.6

1913年殖民地面积所占位次 1 2 5 4

A. 资本主义国家加紧了殖民扩张 B. 资本主义政治经济发展不平衡

C. 工业革命推动了世界经济发展 D. 主要资本主义向帝国主义过渡

15. 第一次世界大战的出现,背景广深,耐人寻味。下列关于这次大战背景的认识,不正确的( )

A. 飞速进步的科学技术是一把“双刃剑”

B. 狂热或极端的行为,只能招致矛盾的升级

C. 对于这次战争的持久性,矛盾双方战前均有充分的准备

D. 帝国主义国家间经济政治发展的不平衡性是国际动荡的根源

16.20世纪前期,国际非洲研究主要由英国学者和美国黑人学者开展,内容涵盖实用性非洲知识和泛非主义;20世纪中后期,国际非洲研究的主体转向美国学者和非洲学者,美国学者围绕新独立的国家进行研究,非洲本土学者坚持从非洲观察非洲。这一变化体现了( )

A. 国际秩序的变动 B. 非洲一体化进程加快

C. 不结盟运动发展 D. 民族解放运动的高涨

二、材料解析题:本大题共3小题,共52分。

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一

中国传统色彩观念的形成可追溯至远古时代,与五行学说联系密切的“五色”是独特的色彩系统。春秋时期,紫色染料在当时非常难得,许多诸侯常着紫衣参加祭祀。着紫衣逐渐成为一种身份象征。明清时期,故宫被称为“紫禁城”,紫色成为皇权象征。古希腊四元素理论将世界的基本构成归结为“土、水、火、气”,为后来的色彩理论提供了哲学基础。古罗马也有关于颜色的严格的分等定级,其中皇帝和王室成员所穿长袍一律是紫色的。在文艺复兴时期的艺术作品中,圣母的斗篷多被描绘成蓝色,是因为制作青色颜料的天青石非常珍稀。

——摘编自崔艳辉《中西颜色隐喻认知分析及其文化探源》等

材料二

1917年,徐悲鸿到日本交流学习。1918年,他被蔡元培聘为北京大学画法研究会导师,并在次年获得了北洋政府的公费留学资格,赴法国学习美术。这些经历都对他的画风产生了重大影响。他的绘画一方面尊重中国画的材质和技法传统,另一方面也将西方写生的造型能力融入其中,在中国水墨画注重线条骨力支撑的基础上,同时注重墨色块面与明暗关系的表现。他兼顾不同技法,将色彩的自然属性在绘画作品中予以细腻而真实的表现。他认为,艺术感知的取得,必须建立在科学之上;艺术形态的改变和发展,也必须以精密化的观察为基础,掌握其正确的演变方式;写实就是反映真实的社会,这样才能更好地被社会所认同,更好地服务大众;艺术也能救国,能够比较有效地激发社会大众对视觉审美的理解。在此基础上,徐悲鸿创作了《愚公移山》《保卫世界和平大会》等艺术作品。

——摘编自俞超群《论徐悲鸿的色彩观》等

(1) 根据材料一,说明古代中西方色彩观念的共通之处。

(2) 根据材料二并结合所学知识,概括徐悲鸿色彩观的特点,并分析其形成的原因。

18.国家治理须应时而动,通过不断的改革与变革实现国家治理方略的创新,是推动社会发展的灵魂。阅读材料,完成下列要求。

材料一 (中国政制)达臻“文明”一途,实应归功于西周的创制。……西周政治里显然有深厚的贵族色彩,而“共主”名义下的地方分权体制……与秦以后一统的君主“独制”格局泾渭分明。因此古贤多称周秦之间为“天下一大变局”。

——王家范《中国历史通论》

材料二从独相到群相再到兼相,相权在历代皇权主持下的改革和裁抑过程中逐步萎缩,最终从体制上被废……这既是我国集权体制下的政治制度发展变化的突出特征,也是皇权与相权矛盾运动的必然结果。

——摘编自任怀国等《资政通鉴——中国历代政治制度得失》

材料三 经过康熙、雍正、乾隆、嘉庆祖孙四代的开拓,中国疆域达到了内在发展的极致……于北方遏制了沙俄的继续南下,且运用外交手段划定了边界;于南方,运用朝贡贸易体制把欧洲列强的权利锁定在规程所允许范围内;少数民族地区,在承认中央王朝统治的前提下允许实行有限自治,并运用立法、因俗设官(制)、赐封等方式巩固了“大一统”帝国……这使得前中期的清朝对其疆域的最终奠定,能够从容地从学理与法理上得以自我确认。——摘编自于逢春《论中国疆域最终奠定的时空坐标》

(1) 依据材料一并结合所学知识,指出周秦之间政治制度“大变局”的具体表现。

(2) 根据材料二并结合所学知识,说明中国古代从“独相”到“群相”到“兼相”的制度变革,并分析这种制度变革带来的影响。

(3) 根据材料三并结合所学知识,分析清朝前中期经略边疆的历史意义。

19.乡村振兴是党的十九大作出的重大决策。阅读材料,完成下列要求。

材料一:抗战时期,中国共产党在陕甘宁边区乡村开展了大规模的社会教育运动,这一教育实践不仅改变了乡村社会的关系网络,而且改变了人们的认知、情感和意识。1944年,《解放日报》连续登载了几则有关家庭生活的报道。其中有一个曾经实行家长制的旧家庭,由于内部不团结,家庭成员生产情绪低。后来,在政府人员的帮助下,全家订立了生产计划,组织起来进行家庭改造。结果,家庭生活走向民主化:家庭实行会议制度,在家长决定家务事时征求全家人的同意。在生产上则实行家庭内部分工,各尽所能。他们还实行节约和奖励制度,因而全家亲密又团结。文章最后将这个家庭誉为“新民主主义农民进步家庭中优秀的典型”。

材料二:新中国诞生后,乡村进入了一个全新的时代。乡村社会建设带有一种重要的全新的顶层制度设计与规划,成为党和政府建设现代化国家的自觉政治行为。经过土地改革,在广大乡村形成了“人人有地、户户种田”的小农经济格局。农业合作化是党和政府继土改后大规模的有计划地改造农村社会的又一次尝试。在土改运动中,作为宗族重要标志的祠堂被充公,公田被没收,宗族宗法制度的原有保障功能被国家有计划的经济资源配置所代替,土改后的农民失去了宗法、宗族的依靠,渐渐向国家靠拢,其民族意识和社会意识逐步形成。新中国采取一系列措施,清除了农村中的封建地主和宗族势力,原有的乡村传统权威被打破,在乡村建立起来的党的基层政权填补了由于乡绅的缺失而呈现的乡村权力真空。

——摘编自李伟、杨芳《新中国成立之初的乡村社会改造》

(1) 根据材料一指出共产党在陕甘宁边区乡村开展了大规模的社会教育运动的作用。

(2) 根据材料二并结合所学知识,概括新中国成立初期中国乡村社会改造的主要措施。

1.A

2.C

3.C

4.D

5.B

6.D

7.C

8.D

9.C

10.B

11.C

12.D

13.A

14.B

15.C

16.A

17.【小题1】共通之处:起源早,历史悠久;以朴素的唯物论作为哲学基础;等级色彩浓厚;紫色象征尊贵的身份地位

【小题2】特点:中西融合,传统与现代结合;兼顾不同技法,注重艺术与科学的结合;强调写实,主张艺术服务于社会与大众,艺术应与救亡图存相结合。(答出其中两点即可)

原因:北洋军阀统治,帝国主义侵略,民族危机深重,内忧外患;近代西学东渐发展,西方绘画与色彩感传入中国;徐悲鸿赴日本、法国学习的经历以及具有强烈的爱国主义情怀(答出其中两点即可)

18.【小题1】

表现:从分封制到郡县制;从地方分权体制到中央集权制;从天下共主到君主专制;从贵族政治(世卿世禄)到官僚政治。

【小题2】

从秦朝三公九卿制到唐朝三省六部制(宋朝二府三司制)再到明朝废丞相、设内阁。

影响:使专制皇权不断强化,有利于加强君主对全国的有效控制;也使官僚机构对皇权的调节能力不断削弱,容易导致政治的黑暗与腐败;加速了封建制度走向衰弱。

【小题3】意义:基本奠定了现代中国的版图;加强了对边疆地区的行政管辖,推动了边疆地区的发展;促进了各民族之间的经济文化交流;巩固了统一的多民族国家,增强了中华民族的凝聚力。

19.【小题1】改变了乡村社会的关系网络,打破了传统的家长制,使家庭生活更加民主化。提高了家庭成员的生产情绪,通过订立生产计划和组织家庭改造,实现了家庭内部的合理分工和协作。实行节约和奖励制度,促进了家庭成员之间的亲密团结,形成了新的家庭氛围。将这个家庭誉为“新民主主义农民进步家庭中优秀的典型”,树立了榜样,推动了乡村社会的进步和发展。

【小题2】进行土地改革,形成了“人人有地、户户种田”的小农经济格局,实现了农民土地所有制。实施农业合作化,有计划地改造农村社会,提高农业生产效率。清除农村中的封建地主和宗族势力,打破了原有的乡村传统权威。充公宗族重要标志的祠堂和公田,没收宗族宗法制度的原有保障功能,以国家有计划的经济资源配置代替。建立党的基层政权,填补了由于乡绅缺失而呈现的乡村权力真空,加强了党对乡村的领导和管理。推动农民形成民族意识和社会意识,使他们逐渐向国家靠拢,增强了国家的凝聚力和向心力。

第7页,共7页

同课章节目录