2025年江苏省高考历史考前适应性检测卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 2025年江苏省高考历史考前适应性检测卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 253.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-06-26 06:48:24 | ||

图片预览

文档简介

2025年江苏省高考历史考前适应性检测卷

一、单选题:本大题共15小题,共45分。

1.如图为专家依据考古遗存绘制的位于良渚文化核心区的复原图,其中高台基址占整个良渚城址面积的十分之一。这反映出当时良渚( )

A. 宫殿建筑具有礼制色彩 B. 王权专制的国家形态

C. 阶级阶层分化比较明显 D. 邦国林立的文明形态

2.古人称周秦之间为“天下一大变局”。这种变局主要体现在( )

A. 国家治理格局的根本变革 B. 对待儒家思想的重大调整

C. 秦承周制但有所损益变化 D. 秦朝统治疆域的不断扩展

3.17世纪末,英国的皇家图书馆是为国王提供寻求启迪的古典著作、教会文件以及神学政治等资料的大杂烩。18世纪,英格兰学术界的面貌发生变化,科学思想开始在大学校园占据主导地位,由于大学需要稳定的图书供应,英国国家图书馆成立。英国国家图书馆的成立( )

A. 源于资产阶级革命的需要 B. 推动启蒙运动走向高潮

C. 促进英国学术面貌的变化 D. 受自然科学发展的影响

4.有学者认为:“元朝行省实际上是封建中央集权分寄于地方……它负责处理境内政治、军事、经济等各类事务。此外行省还有一个重要职能是聚集境内财富,以供中央需要。行省治所往往就是完成这种职能的‘中转站’。”学者的观点强调了( )

A. 行省制容易导致地方势力膨胀 B. 行省制下地方权力相当大

C. 行省制体现了分权与制衡原则 D. 行省是元朝最高行政机构

5.徐光启《农政全书》中说,“水利者,农之本也,无水则无田矣……”他指出,西北方有广阔荒地弃而不耕;而京师和军队需要的粮食却要从长江下游启运,耗费惊人,因此要在北方搞屯垦和水利。这说明徐光启( )

A. 总结水田耕作的经验 B. 主张中西文化的会通

C. 提倡备荒救灾的思想 D. 结合屯田垦荒与安边保民

6.近代以来,越来越多的读书人逐渐接受了外在的“新世界”,但他们认知中的“世界”却有一个典型的特征,就是空间上作为“世界”一部分的中国,文化却在世界之外”。这主要缘于( )

A. 中体西用的洋务思想 B. 国人认知方式的偏执

C. 顽固派对西方的抵制 D. 根深蒂固的夷夏之辨

7.1881年,李鸿章在给湖南名士王闯的信中提出“处今时势,外须和戎,内须变法。若守旧不变,日以削弱,和一国又增一敌矣。今各国一变再变,而蒸蒸日上,独中土以守法为兢兢,即败亡灭绝而不悔,天耶!人耶!恶得而知其故耶?”这一认识( )

A. 体现了对中国落后体制的深刻反思 B. 导致了清政府放宽对民间设厂限制

C. 推动了近代化实践向制度革新拓展 D. 代表了大变局下上大夫的理性思考

8.党在民主革命时期的有关文件规定:“在苏维埃政权下,所有的工人、农民、红军兵士及一切劳苦大众都有权选派代表掌握政权的管理的……中国苏维埃政权主张没收一切地主阶级的土地,分配给贫农、中农,并以实现土地国有为目的。”据此判断,该文件颁布于( )

A. 国民大革命时期 B. 土地革命战争时期 C. 全民族抗战时期 D. 人民解放战争时期

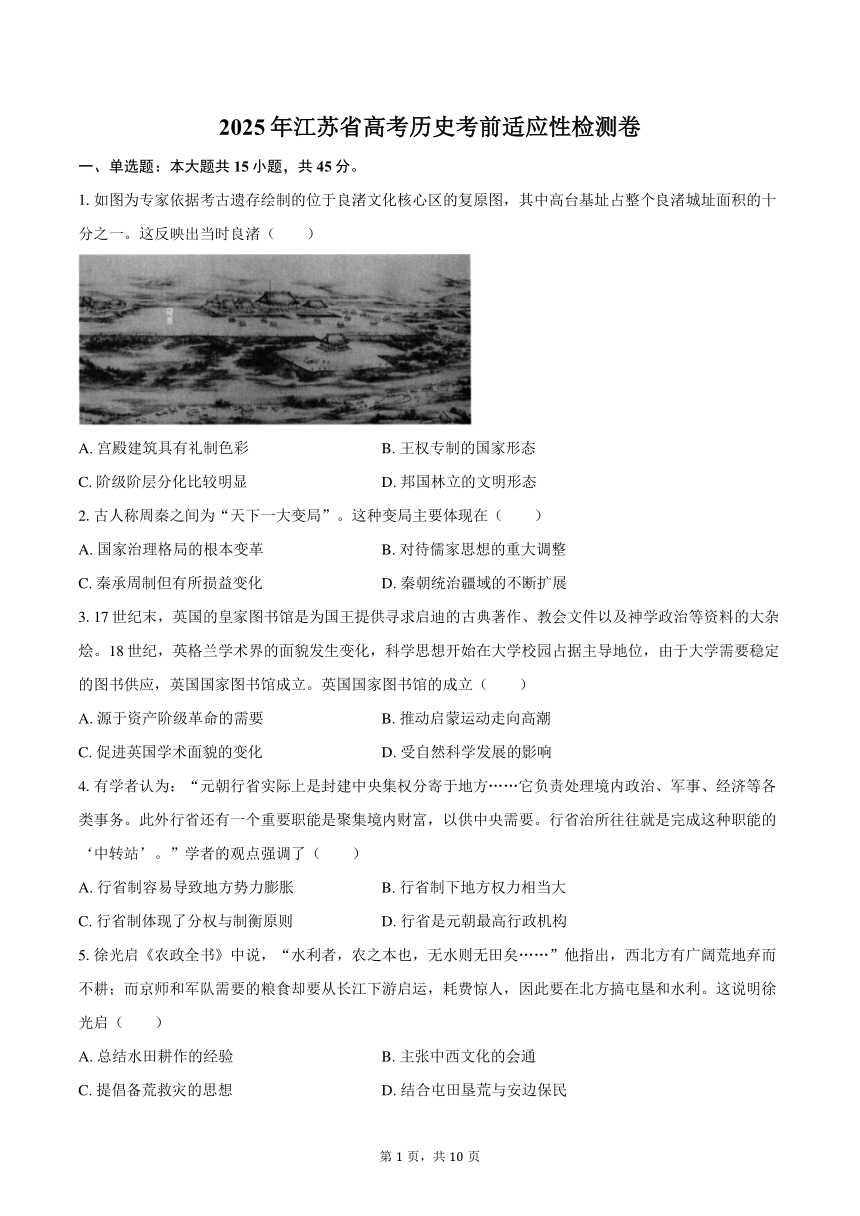

9.如图为发表于20世纪50年代中期的一幅宣传画《铲掉田坎连成一片》,该作品意在表现当时中国农民( )

A. 实现耕者有其田的喜悦

B. 对社会主义改造的支持

C. 提高土地利用率的智慧

D. 建成工业化的迫切愿望

10.1898年,在日本的中国留学生仅为77人,且所学专业主要为理工科。到1905年骤然增至8000多人,且所学专业以政法、军事等科为主。这反映出( )

A. 清末新政使中国的国际地位得到较大提高 B. 日本政府主动采取措施吸引中国的留学生

C. 知识分子学习日本来振兴中华的强烈愿望 D. 中国资产阶级民主革命形势不断向前发展

11.马里帝国由1个中心区和3个外围行省组成,各省之下又分12个管理区,中央和地方官员都由国王任命。中央向各征服王国派监国使臣,向各城市派市长,农村则要求部落酋长负行政责任,各级行政系统完全听命于国王。由此可见,马里帝国( )

A. 封君封臣权责明确 B. 封建官僚系统完备 C. 地方自治色彩浓厚 D. 实行中央集权体制

12.“从文艺复兴到宗教改革,主要反对的是神秘主义和教会的腐败,而不是基督教。它不像其他宗教一样往往把崇拜对象具体化,而是将上帝作为抽象的存在。”这段话旨在强调( )

A. 宗教改革改变了基督教的信仰对象 B. 基督教思想与神秘主义的辩证统一

C. 基督教思想与理性精神的内在关联 D. 宗教改革推动了资产阶级思想解放

13.1617年,荷兰东印度公司已经开始有系统地收集最新的地图资料以发展制图业,并在这一年成立了阿姆斯特丹制图所。17世纪,阿姆斯特丹成为欧洲制作地球仪最发达的地方。这一时期荷兰制图业的发展( )

A. 加速了世界商路中心转移 B. 得益于“地圆说”的流行

C. 迎合了新航线贸易的需求 D. 确立了荷兰的霸主地位

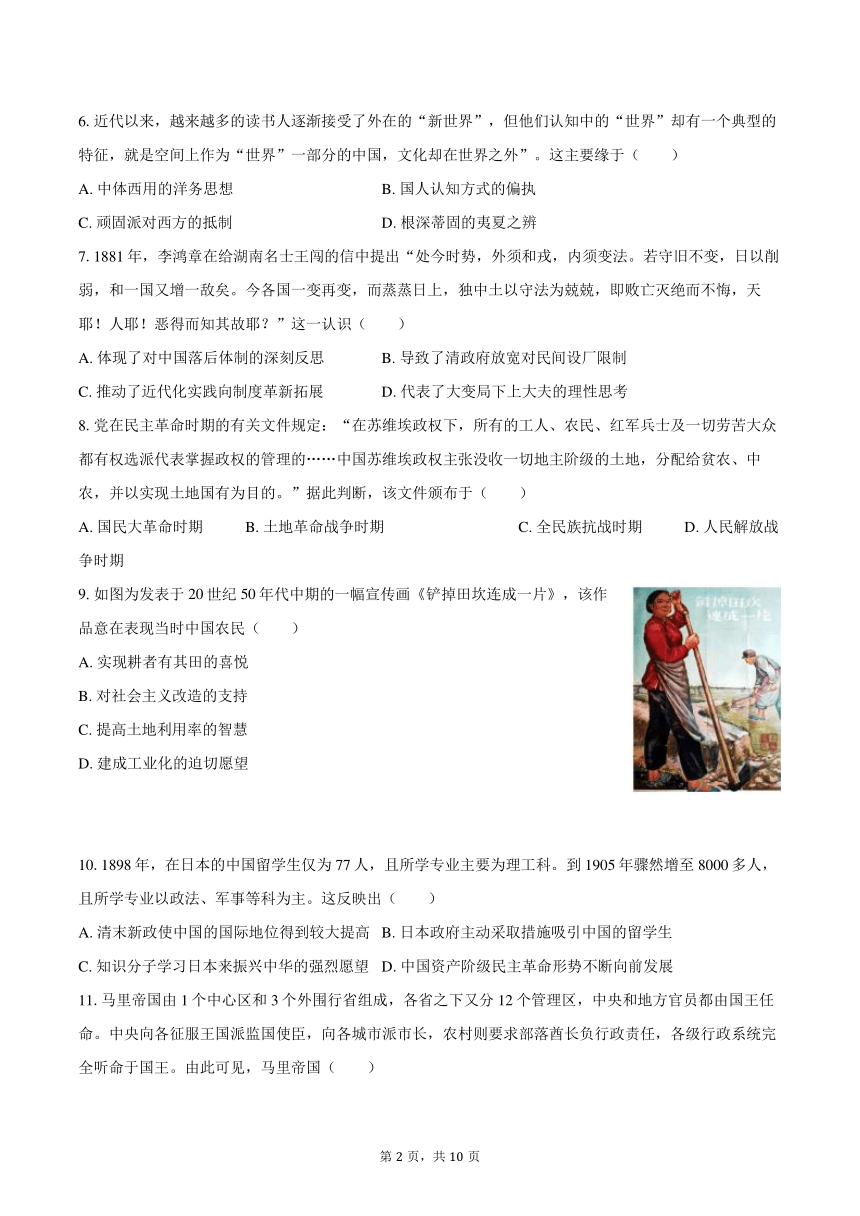

14.与如图所示战争相关的历史事件有( )

①德意志帝国成立

②法兰西第一帝国倒台

③巴黎公社革命

④法兰西第三共和国建立。

A. ①②③ B. ①②④ C. ①③④ D. ②③④

15.有学者指出:“从国际关系的理论和战后的实践来看,雅尔塔体系是近代以来最能经受实践考验的一个国际体系。”这是由于雅尔塔体系( )

①抑制强权政治,维护了世界公平和公正

②确立民族自决原则,鼓舞了民族解放运动

③提倡和平合作,建立合理的国际新秩序

④确定大国一致原则,完善了集体安全体制

A. ①② B. ③④ C. ①③ D. ②④

二、材料解析题:本大题共4小题,共55分。

16.阅读材料,回答问题

材料一 20世纪50年代的中国农业机械化过程即为“技术下乡”过程,但其中潜藏的则是新中国以新的生产观念去代替旧的生产观念,继而塑造社会主义新农民的权力意志实现过程。党和政府试图通过改变农业生产方式去培养农民的集体观念、主体观念、科技观念,使其成为有全面才能的劳动者,充分地展现了农业机械化过程中农民与国家关系的鲜明图景。小农生产模式影响下的中国传统农民,在农业机械推广运用中,通过劳动生产和日常生活,逐渐体会到自己在国家中的存在感,并有能力参与国家生产建设。

——宋学勤《技术与思想:20世纪50年代中国农业机械化与社会主义新农民塑造》

材料二中央和国家机关各部门各单位、人民团体、参照公务员法管理的事业单位和国有大型骨干企业、国有控股金融机构、国家重点科研院校、军队和武警部队,要积极参加定点扶贫,承担相应的定点扶贫任务。支持各民主党派中央、全国工商联参与定点扶贫工作。积极鼓励、引导、支持和帮助各类非公有制企业、社会组织承担定点扶贫任务。定点扶贫力争对重点县全覆盖。各定点扶贫单位要制定帮扶规划,积极筹措资金,定期选派优秀中青年干部挂职扶贫。地方各级党政机关和有关单位要切实做好定点扶贫工作,发挥党政领导定点帮扶的示范效应。

——摘自《中国农村扶贫开发纲要(2011-2020年)》

(1) 根据材料一,指出当时“中国农业机械化”实现过程中亟需克服的困难。并结合所学,试从建设发展角度分析20世纪50年代“中国农业机械化”的历史影响。

(2) 根据材料二,概括新时代以来党和政府推进“定点扶贫任务”的特点,结合所学,指出“定点扶贫”的核心理念和标志性成果。

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一:新航路开辟刺激了民族君主制的崛起,推动了以王权君主制为核心的国家的形成,民族语言、民族文化得到进一步统一,进而使民众逐渐摆脱了狭隘的地方主义,转向以国王和国家为认同的对象,并且形成统一与整体的民族意识与民族情感。新航路开辟促进了西欧工商业的繁荣。随着西欧各国的经济发展,新兴商人阶级需要谋求更多的保护,以使他们免受战争的侵害和封建主们任意征收苛捐杂税的压迫,商人阶级开始寻求与各国君主合作,君主与新兴商人阶级结成联盟。在商人阶级的支持下,君主力量在得到加强的同时又由于资本主义的凝聚性,使得上到拥有雄厚资本的贵族、大商人,下到拥有部分资本的小商人通通聚集到一起。在资本快速流通的同时,社会人之间的交往也趣于频繁,社金流动加快,广泛的民众阶层也开始参与原本只有上层阶级掌控的政治股济活动,至此,“同质性社会”逐步形成。

——摘编自秦初蕾《新航路开辟对民族国家形成的影响》

材料二:在专制王权下的法国,国王曾自视为民族的代表,路易十四声称“朕即国家”“朕即民族”。启蒙思想家主张人民主权,抨击君主专制,阐述了与之相适应的民族思想:一个民族可以漫有国王而将国家治理得井井有条,相反,一个国王若无国民则不存在,更不必说治理国家了,甚至表示“专制之下无祖国”。在法国大革命中,人们认为法兰西民族的成员不仅居住在同一地域、使用相同的语言,而且相互之间是平等的,全体法国人细成法兰西民族。一般认为,法国大革命是法兰西民族诞生和民族主义形成的标志。

——摘编自李宏图《西欧近代民族主义思潮研究:从启蒙运动到拿破仑时代》

材料三:孙中山的民族主义思想在其发展过程中具有三个鲜明的特点:一、在处理国内各民族关系上,承认民族平等,维护民族团结;二、继承中国酷爱统一的传统,始终将追求国家的统一作为民族主义的核心内涵;三、在处理与其他民族国家的关系上,反对以强凌弱,提倡济弱扶倾,寻求民族主义与世界大同理想的辩证统一。这些点,最大限度地克服了民族主义思想往往具有的狂热情绪和各种不理性成分,避免了由信仰民族主义而走上大国沙文主义歧途以及民族国家建立后国内各民族之间的纠纷和冲突,不有利于中国多民族国家的团结和统一,亦有助于构建一个公正合理的国际新秩序,不失为一份宝贵的人类的共同思想财富。

——摘编自崔志海《论孙中山民族主义思想的几个特点》

(1) 根据材料一并结合所学知识,概述新航路开辟对西欧民族国家形成的促进作用。

(2) 根据材料二并结合所学知识,说明法国大革命对近代民族主义形成的促进作用。

(3) 根据材料三,概括孙中山民族主义的主要主张,并结合所学知识指出他为了实现民族主义而做出的努力。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料一

中国共产党中央执行委员会因孙中山逝世发出《告中国民众》:“在这方兴的民族运动中,失了一个有力的领袖,自然是很大的损失,然而这也不成大的问题。因为中山先生所创造的国民党……尤其是其中革命分子,必然遵守大会宣言,依照中山先生的主张与战略——打倒军阀必须打倒帝国主义。中国共产党对于孙中山先生及国民党所领导的中国民族自由运动,始终表示充分的同情,今后对于国民党及其所领导的民族运动,仍旧协同全国工农群众予以赞助,决不因中山先生之存殁而有所变更。”

——摘自中央文献出版社《建党以来重要文献选编》

材料二

抗战阶段 纪念形式 纪念内容 具体事例

战略防御阶段 发表纪念文亲。 将纪念孙中山与时代需要结合,追悼抗日阵亡将士,强化孙中山的革命统一战线思想 《解放》周刊于1938年4月1日刊文强调革命统一战线的重要性和现实意义

战略相持阶段 举办纪念活动,发表纪念文章和社论 表达对时局的主张和对孙中山新三民主义的认同,强化孙中山与马克思的共同纪念,增强国共两党政治认同 1940年3月13日,《抗敌报》发表《纪念孙中山与马克思》。1941年提出“孙中山先生的革命精神万岁!”“中国抗日民族统一战线万岁!”等口号

战略反攻阶段 发表文章、社论、发行纪念师票 呼吁继承孙中山的民族思想,赋予中华民族新的时代内涵,争取建立自由民主国家,表达中国共产党的政治主张 1944年,《新华日报》《解放日报》等刊发相关文章,延安各界举行纪念大会

——摘编于付启元、卢立菊《抗日战争时期中国共产党对孙中山的纪念》

材料三

孙中山先生是伟大的民族英雄、伟大的爱国主义者、中国民主革命的伟大先驱,一生以革命为己任,立志救国救民,为中华民族作出了彪炳史册的贡献。……我们对孙中山先生最好的纪念,就是学习和继承他的宝贵精神,团结一切可以团结的力量,调动一切可以调动的因素,为他梦寐以求的振兴中华而继续奋斗。孙中山先生始终坚定维护国家统一和民族团结,旗帜鲜明反对一切分裂国家、分裂民族的言论和行为。我呼吁,所有敬仰孙中山先生的中华儿女……无论身在何处,更加紧密地团结起来,把握历史机遇,担当历史责任,把孙中山先生等一切革命先辈为之奋斗的伟大事业继续推向前进!

——摘自习近平《在纪念孙中山先生诞辰 150周年大会上的讲话》(2016年11月11日)

(1) 根据材料一,指出中国共产党文告所持的基本立场,并结合所学知识分析其原因。

(2) 根据材料二,概括并说明抗战时期中国共产党对孙中山纪念所呈现的特征。

(3) 综合上述材料并结合所学知识,分析当下开展纪念孙中山活动的现实意义。

19.法律是国家的统治工具,着眼于防范和惩处;教化是社会治理的工具,着眼于教育和引导。阅读材料,回答问题。

材料一董仲舒认为,汉朝建立后“亡以持一统,法制数变”,主要原因是政治指导思想不统一,“师异道,人异论,百家殊方”,因而统一法度必先统一政治指导思想,只有罢黜百家,独尊儒术,才能使“统纪可一而法度可明”。这一主张的具体含意是要求汉武帝用儒术,特别是“公羊”家所阐释的“《春秋》之义”去改造法律,将儒家衡量是非之尺度纳入汉朝律令之中,从而将承秦而来的汉朝法律改造成推行道德教化的工具。

——摘编自袁行霈、严文明等《中华文明史(第二卷)》

材料二唐律继承了汉晋以礼入律的传统,《唐律疏义》明确说:“德礼为政教之本,刑罚为政教之用,犹昏晓阳秋相须而成者也。”唐律的法律形式也已经相当完备,“凡律以正刑定罪,令以设范立制,格以禁违止邪,式以轨物程事”。在法律的实施上,唐代统治者强调慎狱恤刑,特别是完善了死刑复核程序,唐太宗就曾说:“死者不可再生,用法务在简宽。”这样,在一定程度上有效防止了刑罚的滥用。

——改编自张岂之《中国历史十五讲》

材料三《大明律》草创之初,律令总裁李善长说:“历代之律,皆以汉《九章》为宗,至唐集其成。今制宜遵唐旧。”所以《明律》的大体,是沿于《唐律》的。其诸律的总纲,谓之名例律,冠于篇首,多采取“律为正文,例为附注”的形式。清朝的法律,全以《明律》为蓝本,编纂于顺治三年。康熙十八年,命刑部:“律外条例,有应存者,详加酌定,刊刻通行。”至乾隆五年,篡入定例一千条,公布施行。自此,合律和条例为一书,遂称为《大清律例》。

——摘编自吕思勉《白话中国史(近世卷,明清流变)》

(1) 根据材料一并结合所学,概括董仲舒的主要思想主张,简析这些思想主张所产生的重要历史影响。

(2) 根据材料二,归纳“唐律”所具有的特点。结合所学,简要说明《唐律疏义》的重要历史地位。

(3) 根据材料三,指出中国古代法律在明清时期得以传承和完善的表现。结合所学,概述明清时期在乡约教化方面出现的新变化。

1.【答案】C

2.【答案】A

3.【答案】D

4.【答案】B

5.【答案】D

6.【答案】D

7.【答案】D

8.【答案】B

9.【答案】B

10.【答案】C

11.【答案】D

12.【答案】C

13.【答案】C

14.【答案】C

15.【答案】B

16.【答案】【小题1】困难:缺乏新的生产观念和权力意志;深受小农生产模式的影响。(能写出“农村缺乏相应的生产关系”、“生产关系不适应生产力的发展”之类的给分)

影响:推动了农业农村现代化水平;有利于培养适应时代需要的新农民(提升了农民集体观念、主体观念、科技观念或提升了农民建设社会主义的积极性);巩固了人民政权,为实现工业化准备了有利条件;加强了党和群众的凝聚力和向心力;有助于改变农村经济、文化的落后面貌(有助于改变落后农业国的面貌);为探索社会主义建设道路打下了基础(写出4个即可)

【小题2】特点:参与单位不断增加;覆盖范围不断扩大,对重点县全覆盖;建立领导责任制,领导力量不断增强;帮扶队伍不断壮大,帮扶力度不断加大,帮扶领域领域不断拓展;方式持续创新,效果更为显著;帮扶机制不断完善,帮扶制度不断规范;建立了组织协调机制、牵头联系机制、工作考核机制、表彰激励机制、挂职干部管理使用机制等。

(分别“从参与单位”、“覆盖范围”“方式与效果”、“领导机制”、“帮扶力度和机制”“协调与考核”等角度作答,酌情给分)

理念:2013年11月,习近平提出了“精准扶贫”理念。

成果:2020年11月,我国最后九个贫困县实现贫困退出,这标志着我国在实现共同富裕上迈出了坚实的一步;2021年2月,在全国脱贫攻坚总结表彰大会上,习近平庄严宣告:我国脱贫攻坚战取得了全面胜利(写出一个即可)

17.【答案】【小题1】促进作用:新航路开辟推动了西欧资本主义经济的发展,为民族国家的形成提供了内在动力;有利于促进广大民众参与政治经济活动;推动了以王权君主制为核心的国家的形成;促使民族语言、民族文化得到进一步统一;推动形成统一与整体的民族意识与民族情感;增进了人们对国王和国家的认同感。

【小题2】启蒙思想的广泛传播;君主专制被推翻;等级制度被废除;《人权宣言》宣布了天赋人权和公民平等。

【小题3】主张:国内各民族一律平等;维护民族团结;反对民族压迫,主张民族独立。努力:发动辛亥革命,推翻清政府统治;发动国民革命运动,反对军阀割据,维护国家统一,反对帝国主义。

18.【答案】【小题1】基本立场:肯定孙中山的历史功绩;对孙中山及国民党所领导的中国民族自由运动表示充分同情和支持;承诺协同全国工农群众对国民党及其所领导的民族运动予以赞助;坚持革命统一战线。

原因:中国面临着帝国主义和封建军阀的双重压迫,民族危机日益严重;中国共产党与孙中山的新三民主义在反帝反封建的革命目标上具有一致性;当时处于国共合作期间,孙中山逝世后,为维护统一战线稳定、推动革命发展,中共坚持协同工农群众赞助国民党及其民族运动;对国民党革命力量的认可,认为他们是可以团结和合作的对象

【小题2】特征:阶段性特征明显:在抗战防御阶段、相持阶段、反攻阶段,中国共产党对孙中山的纪念形式和内容都有所不同;纪念内容与时代需求紧密结合:在不同阶段,纪念活动都围绕当时的抗战形势和需求展开,如在防御阶段主要强化统一战线思想,相持阶段强调增强国共合作的政治认同,反攻阶段为抗战胜利后的国家建设指明方向;形式多样:包括举办纪念活动,发表文章(纪念文章、社论、时评等)举行集会、发行纪念邮票等多种形式

【小题3】现实意义:强化爱国主义教育;丰富中华民族精神内涵;增强民族共同体意识;促进两岸关系和平发展;激励人们不忘初心,继续奋斗,为实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力拼搏

19.【答案】【小题1】思想主张:罢黜百家、独尊儒术;大一统;以经注律;影响:儒家思想成为主流思想;推动了律令的儒家化。

【小题2】特点:继承汉晋以礼入律的传统(或十分重视礼法结合);法律形式相当完备(或唐律体系包括律、令、格、式);慎用刑罚(或防止刑罚的滥用)。地位:是中国现存最早、最为完整的封建法典;是中华法系确立的标志;在中国和世界法制史上都具有重要影响。

【小题3】表现:以唐律为蓝本(或《大明律》以唐律为蓝本,清朝法律沿袭《大明律》);重视“例”,律例合编(或明朝开创律例合编的体例,清朝非常重视“例”)。变化:政府利用和推广具有约束力;乡约与法律合流。

第1页,共1页

一、单选题:本大题共15小题,共45分。

1.如图为专家依据考古遗存绘制的位于良渚文化核心区的复原图,其中高台基址占整个良渚城址面积的十分之一。这反映出当时良渚( )

A. 宫殿建筑具有礼制色彩 B. 王权专制的国家形态

C. 阶级阶层分化比较明显 D. 邦国林立的文明形态

2.古人称周秦之间为“天下一大变局”。这种变局主要体现在( )

A. 国家治理格局的根本变革 B. 对待儒家思想的重大调整

C. 秦承周制但有所损益变化 D. 秦朝统治疆域的不断扩展

3.17世纪末,英国的皇家图书馆是为国王提供寻求启迪的古典著作、教会文件以及神学政治等资料的大杂烩。18世纪,英格兰学术界的面貌发生变化,科学思想开始在大学校园占据主导地位,由于大学需要稳定的图书供应,英国国家图书馆成立。英国国家图书馆的成立( )

A. 源于资产阶级革命的需要 B. 推动启蒙运动走向高潮

C. 促进英国学术面貌的变化 D. 受自然科学发展的影响

4.有学者认为:“元朝行省实际上是封建中央集权分寄于地方……它负责处理境内政治、军事、经济等各类事务。此外行省还有一个重要职能是聚集境内财富,以供中央需要。行省治所往往就是完成这种职能的‘中转站’。”学者的观点强调了( )

A. 行省制容易导致地方势力膨胀 B. 行省制下地方权力相当大

C. 行省制体现了分权与制衡原则 D. 行省是元朝最高行政机构

5.徐光启《农政全书》中说,“水利者,农之本也,无水则无田矣……”他指出,西北方有广阔荒地弃而不耕;而京师和军队需要的粮食却要从长江下游启运,耗费惊人,因此要在北方搞屯垦和水利。这说明徐光启( )

A. 总结水田耕作的经验 B. 主张中西文化的会通

C. 提倡备荒救灾的思想 D. 结合屯田垦荒与安边保民

6.近代以来,越来越多的读书人逐渐接受了外在的“新世界”,但他们认知中的“世界”却有一个典型的特征,就是空间上作为“世界”一部分的中国,文化却在世界之外”。这主要缘于( )

A. 中体西用的洋务思想 B. 国人认知方式的偏执

C. 顽固派对西方的抵制 D. 根深蒂固的夷夏之辨

7.1881年,李鸿章在给湖南名士王闯的信中提出“处今时势,外须和戎,内须变法。若守旧不变,日以削弱,和一国又增一敌矣。今各国一变再变,而蒸蒸日上,独中土以守法为兢兢,即败亡灭绝而不悔,天耶!人耶!恶得而知其故耶?”这一认识( )

A. 体现了对中国落后体制的深刻反思 B. 导致了清政府放宽对民间设厂限制

C. 推动了近代化实践向制度革新拓展 D. 代表了大变局下上大夫的理性思考

8.党在民主革命时期的有关文件规定:“在苏维埃政权下,所有的工人、农民、红军兵士及一切劳苦大众都有权选派代表掌握政权的管理的……中国苏维埃政权主张没收一切地主阶级的土地,分配给贫农、中农,并以实现土地国有为目的。”据此判断,该文件颁布于( )

A. 国民大革命时期 B. 土地革命战争时期 C. 全民族抗战时期 D. 人民解放战争时期

9.如图为发表于20世纪50年代中期的一幅宣传画《铲掉田坎连成一片》,该作品意在表现当时中国农民( )

A. 实现耕者有其田的喜悦

B. 对社会主义改造的支持

C. 提高土地利用率的智慧

D. 建成工业化的迫切愿望

10.1898年,在日本的中国留学生仅为77人,且所学专业主要为理工科。到1905年骤然增至8000多人,且所学专业以政法、军事等科为主。这反映出( )

A. 清末新政使中国的国际地位得到较大提高 B. 日本政府主动采取措施吸引中国的留学生

C. 知识分子学习日本来振兴中华的强烈愿望 D. 中国资产阶级民主革命形势不断向前发展

11.马里帝国由1个中心区和3个外围行省组成,各省之下又分12个管理区,中央和地方官员都由国王任命。中央向各征服王国派监国使臣,向各城市派市长,农村则要求部落酋长负行政责任,各级行政系统完全听命于国王。由此可见,马里帝国( )

A. 封君封臣权责明确 B. 封建官僚系统完备 C. 地方自治色彩浓厚 D. 实行中央集权体制

12.“从文艺复兴到宗教改革,主要反对的是神秘主义和教会的腐败,而不是基督教。它不像其他宗教一样往往把崇拜对象具体化,而是将上帝作为抽象的存在。”这段话旨在强调( )

A. 宗教改革改变了基督教的信仰对象 B. 基督教思想与神秘主义的辩证统一

C. 基督教思想与理性精神的内在关联 D. 宗教改革推动了资产阶级思想解放

13.1617年,荷兰东印度公司已经开始有系统地收集最新的地图资料以发展制图业,并在这一年成立了阿姆斯特丹制图所。17世纪,阿姆斯特丹成为欧洲制作地球仪最发达的地方。这一时期荷兰制图业的发展( )

A. 加速了世界商路中心转移 B. 得益于“地圆说”的流行

C. 迎合了新航线贸易的需求 D. 确立了荷兰的霸主地位

14.与如图所示战争相关的历史事件有( )

①德意志帝国成立

②法兰西第一帝国倒台

③巴黎公社革命

④法兰西第三共和国建立。

A. ①②③ B. ①②④ C. ①③④ D. ②③④

15.有学者指出:“从国际关系的理论和战后的实践来看,雅尔塔体系是近代以来最能经受实践考验的一个国际体系。”这是由于雅尔塔体系( )

①抑制强权政治,维护了世界公平和公正

②确立民族自决原则,鼓舞了民族解放运动

③提倡和平合作,建立合理的国际新秩序

④确定大国一致原则,完善了集体安全体制

A. ①② B. ③④ C. ①③ D. ②④

二、材料解析题:本大题共4小题,共55分。

16.阅读材料,回答问题

材料一 20世纪50年代的中国农业机械化过程即为“技术下乡”过程,但其中潜藏的则是新中国以新的生产观念去代替旧的生产观念,继而塑造社会主义新农民的权力意志实现过程。党和政府试图通过改变农业生产方式去培养农民的集体观念、主体观念、科技观念,使其成为有全面才能的劳动者,充分地展现了农业机械化过程中农民与国家关系的鲜明图景。小农生产模式影响下的中国传统农民,在农业机械推广运用中,通过劳动生产和日常生活,逐渐体会到自己在国家中的存在感,并有能力参与国家生产建设。

——宋学勤《技术与思想:20世纪50年代中国农业机械化与社会主义新农民塑造》

材料二中央和国家机关各部门各单位、人民团体、参照公务员法管理的事业单位和国有大型骨干企业、国有控股金融机构、国家重点科研院校、军队和武警部队,要积极参加定点扶贫,承担相应的定点扶贫任务。支持各民主党派中央、全国工商联参与定点扶贫工作。积极鼓励、引导、支持和帮助各类非公有制企业、社会组织承担定点扶贫任务。定点扶贫力争对重点县全覆盖。各定点扶贫单位要制定帮扶规划,积极筹措资金,定期选派优秀中青年干部挂职扶贫。地方各级党政机关和有关单位要切实做好定点扶贫工作,发挥党政领导定点帮扶的示范效应。

——摘自《中国农村扶贫开发纲要(2011-2020年)》

(1) 根据材料一,指出当时“中国农业机械化”实现过程中亟需克服的困难。并结合所学,试从建设发展角度分析20世纪50年代“中国农业机械化”的历史影响。

(2) 根据材料二,概括新时代以来党和政府推进“定点扶贫任务”的特点,结合所学,指出“定点扶贫”的核心理念和标志性成果。

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一:新航路开辟刺激了民族君主制的崛起,推动了以王权君主制为核心的国家的形成,民族语言、民族文化得到进一步统一,进而使民众逐渐摆脱了狭隘的地方主义,转向以国王和国家为认同的对象,并且形成统一与整体的民族意识与民族情感。新航路开辟促进了西欧工商业的繁荣。随着西欧各国的经济发展,新兴商人阶级需要谋求更多的保护,以使他们免受战争的侵害和封建主们任意征收苛捐杂税的压迫,商人阶级开始寻求与各国君主合作,君主与新兴商人阶级结成联盟。在商人阶级的支持下,君主力量在得到加强的同时又由于资本主义的凝聚性,使得上到拥有雄厚资本的贵族、大商人,下到拥有部分资本的小商人通通聚集到一起。在资本快速流通的同时,社会人之间的交往也趣于频繁,社金流动加快,广泛的民众阶层也开始参与原本只有上层阶级掌控的政治股济活动,至此,“同质性社会”逐步形成。

——摘编自秦初蕾《新航路开辟对民族国家形成的影响》

材料二:在专制王权下的法国,国王曾自视为民族的代表,路易十四声称“朕即国家”“朕即民族”。启蒙思想家主张人民主权,抨击君主专制,阐述了与之相适应的民族思想:一个民族可以漫有国王而将国家治理得井井有条,相反,一个国王若无国民则不存在,更不必说治理国家了,甚至表示“专制之下无祖国”。在法国大革命中,人们认为法兰西民族的成员不仅居住在同一地域、使用相同的语言,而且相互之间是平等的,全体法国人细成法兰西民族。一般认为,法国大革命是法兰西民族诞生和民族主义形成的标志。

——摘编自李宏图《西欧近代民族主义思潮研究:从启蒙运动到拿破仑时代》

材料三:孙中山的民族主义思想在其发展过程中具有三个鲜明的特点:一、在处理国内各民族关系上,承认民族平等,维护民族团结;二、继承中国酷爱统一的传统,始终将追求国家的统一作为民族主义的核心内涵;三、在处理与其他民族国家的关系上,反对以强凌弱,提倡济弱扶倾,寻求民族主义与世界大同理想的辩证统一。这些点,最大限度地克服了民族主义思想往往具有的狂热情绪和各种不理性成分,避免了由信仰民族主义而走上大国沙文主义歧途以及民族国家建立后国内各民族之间的纠纷和冲突,不有利于中国多民族国家的团结和统一,亦有助于构建一个公正合理的国际新秩序,不失为一份宝贵的人类的共同思想财富。

——摘编自崔志海《论孙中山民族主义思想的几个特点》

(1) 根据材料一并结合所学知识,概述新航路开辟对西欧民族国家形成的促进作用。

(2) 根据材料二并结合所学知识,说明法国大革命对近代民族主义形成的促进作用。

(3) 根据材料三,概括孙中山民族主义的主要主张,并结合所学知识指出他为了实现民族主义而做出的努力。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料一

中国共产党中央执行委员会因孙中山逝世发出《告中国民众》:“在这方兴的民族运动中,失了一个有力的领袖,自然是很大的损失,然而这也不成大的问题。因为中山先生所创造的国民党……尤其是其中革命分子,必然遵守大会宣言,依照中山先生的主张与战略——打倒军阀必须打倒帝国主义。中国共产党对于孙中山先生及国民党所领导的中国民族自由运动,始终表示充分的同情,今后对于国民党及其所领导的民族运动,仍旧协同全国工农群众予以赞助,决不因中山先生之存殁而有所变更。”

——摘自中央文献出版社《建党以来重要文献选编》

材料二

抗战阶段 纪念形式 纪念内容 具体事例

战略防御阶段 发表纪念文亲。 将纪念孙中山与时代需要结合,追悼抗日阵亡将士,强化孙中山的革命统一战线思想 《解放》周刊于1938年4月1日刊文强调革命统一战线的重要性和现实意义

战略相持阶段 举办纪念活动,发表纪念文章和社论 表达对时局的主张和对孙中山新三民主义的认同,强化孙中山与马克思的共同纪念,增强国共两党政治认同 1940年3月13日,《抗敌报》发表《纪念孙中山与马克思》。1941年提出“孙中山先生的革命精神万岁!”“中国抗日民族统一战线万岁!”等口号

战略反攻阶段 发表文章、社论、发行纪念师票 呼吁继承孙中山的民族思想,赋予中华民族新的时代内涵,争取建立自由民主国家,表达中国共产党的政治主张 1944年,《新华日报》《解放日报》等刊发相关文章,延安各界举行纪念大会

——摘编于付启元、卢立菊《抗日战争时期中国共产党对孙中山的纪念》

材料三

孙中山先生是伟大的民族英雄、伟大的爱国主义者、中国民主革命的伟大先驱,一生以革命为己任,立志救国救民,为中华民族作出了彪炳史册的贡献。……我们对孙中山先生最好的纪念,就是学习和继承他的宝贵精神,团结一切可以团结的力量,调动一切可以调动的因素,为他梦寐以求的振兴中华而继续奋斗。孙中山先生始终坚定维护国家统一和民族团结,旗帜鲜明反对一切分裂国家、分裂民族的言论和行为。我呼吁,所有敬仰孙中山先生的中华儿女……无论身在何处,更加紧密地团结起来,把握历史机遇,担当历史责任,把孙中山先生等一切革命先辈为之奋斗的伟大事业继续推向前进!

——摘自习近平《在纪念孙中山先生诞辰 150周年大会上的讲话》(2016年11月11日)

(1) 根据材料一,指出中国共产党文告所持的基本立场,并结合所学知识分析其原因。

(2) 根据材料二,概括并说明抗战时期中国共产党对孙中山纪念所呈现的特征。

(3) 综合上述材料并结合所学知识,分析当下开展纪念孙中山活动的现实意义。

19.法律是国家的统治工具,着眼于防范和惩处;教化是社会治理的工具,着眼于教育和引导。阅读材料,回答问题。

材料一董仲舒认为,汉朝建立后“亡以持一统,法制数变”,主要原因是政治指导思想不统一,“师异道,人异论,百家殊方”,因而统一法度必先统一政治指导思想,只有罢黜百家,独尊儒术,才能使“统纪可一而法度可明”。这一主张的具体含意是要求汉武帝用儒术,特别是“公羊”家所阐释的“《春秋》之义”去改造法律,将儒家衡量是非之尺度纳入汉朝律令之中,从而将承秦而来的汉朝法律改造成推行道德教化的工具。

——摘编自袁行霈、严文明等《中华文明史(第二卷)》

材料二唐律继承了汉晋以礼入律的传统,《唐律疏义》明确说:“德礼为政教之本,刑罚为政教之用,犹昏晓阳秋相须而成者也。”唐律的法律形式也已经相当完备,“凡律以正刑定罪,令以设范立制,格以禁违止邪,式以轨物程事”。在法律的实施上,唐代统治者强调慎狱恤刑,特别是完善了死刑复核程序,唐太宗就曾说:“死者不可再生,用法务在简宽。”这样,在一定程度上有效防止了刑罚的滥用。

——改编自张岂之《中国历史十五讲》

材料三《大明律》草创之初,律令总裁李善长说:“历代之律,皆以汉《九章》为宗,至唐集其成。今制宜遵唐旧。”所以《明律》的大体,是沿于《唐律》的。其诸律的总纲,谓之名例律,冠于篇首,多采取“律为正文,例为附注”的形式。清朝的法律,全以《明律》为蓝本,编纂于顺治三年。康熙十八年,命刑部:“律外条例,有应存者,详加酌定,刊刻通行。”至乾隆五年,篡入定例一千条,公布施行。自此,合律和条例为一书,遂称为《大清律例》。

——摘编自吕思勉《白话中国史(近世卷,明清流变)》

(1) 根据材料一并结合所学,概括董仲舒的主要思想主张,简析这些思想主张所产生的重要历史影响。

(2) 根据材料二,归纳“唐律”所具有的特点。结合所学,简要说明《唐律疏义》的重要历史地位。

(3) 根据材料三,指出中国古代法律在明清时期得以传承和完善的表现。结合所学,概述明清时期在乡约教化方面出现的新变化。

1.【答案】C

2.【答案】A

3.【答案】D

4.【答案】B

5.【答案】D

6.【答案】D

7.【答案】D

8.【答案】B

9.【答案】B

10.【答案】C

11.【答案】D

12.【答案】C

13.【答案】C

14.【答案】C

15.【答案】B

16.【答案】【小题1】困难:缺乏新的生产观念和权力意志;深受小农生产模式的影响。(能写出“农村缺乏相应的生产关系”、“生产关系不适应生产力的发展”之类的给分)

影响:推动了农业农村现代化水平;有利于培养适应时代需要的新农民(提升了农民集体观念、主体观念、科技观念或提升了农民建设社会主义的积极性);巩固了人民政权,为实现工业化准备了有利条件;加强了党和群众的凝聚力和向心力;有助于改变农村经济、文化的落后面貌(有助于改变落后农业国的面貌);为探索社会主义建设道路打下了基础(写出4个即可)

【小题2】特点:参与单位不断增加;覆盖范围不断扩大,对重点县全覆盖;建立领导责任制,领导力量不断增强;帮扶队伍不断壮大,帮扶力度不断加大,帮扶领域领域不断拓展;方式持续创新,效果更为显著;帮扶机制不断完善,帮扶制度不断规范;建立了组织协调机制、牵头联系机制、工作考核机制、表彰激励机制、挂职干部管理使用机制等。

(分别“从参与单位”、“覆盖范围”“方式与效果”、“领导机制”、“帮扶力度和机制”“协调与考核”等角度作答,酌情给分)

理念:2013年11月,习近平提出了“精准扶贫”理念。

成果:2020年11月,我国最后九个贫困县实现贫困退出,这标志着我国在实现共同富裕上迈出了坚实的一步;2021年2月,在全国脱贫攻坚总结表彰大会上,习近平庄严宣告:我国脱贫攻坚战取得了全面胜利(写出一个即可)

17.【答案】【小题1】促进作用:新航路开辟推动了西欧资本主义经济的发展,为民族国家的形成提供了内在动力;有利于促进广大民众参与政治经济活动;推动了以王权君主制为核心的国家的形成;促使民族语言、民族文化得到进一步统一;推动形成统一与整体的民族意识与民族情感;增进了人们对国王和国家的认同感。

【小题2】启蒙思想的广泛传播;君主专制被推翻;等级制度被废除;《人权宣言》宣布了天赋人权和公民平等。

【小题3】主张:国内各民族一律平等;维护民族团结;反对民族压迫,主张民族独立。努力:发动辛亥革命,推翻清政府统治;发动国民革命运动,反对军阀割据,维护国家统一,反对帝国主义。

18.【答案】【小题1】基本立场:肯定孙中山的历史功绩;对孙中山及国民党所领导的中国民族自由运动表示充分同情和支持;承诺协同全国工农群众对国民党及其所领导的民族运动予以赞助;坚持革命统一战线。

原因:中国面临着帝国主义和封建军阀的双重压迫,民族危机日益严重;中国共产党与孙中山的新三民主义在反帝反封建的革命目标上具有一致性;当时处于国共合作期间,孙中山逝世后,为维护统一战线稳定、推动革命发展,中共坚持协同工农群众赞助国民党及其民族运动;对国民党革命力量的认可,认为他们是可以团结和合作的对象

【小题2】特征:阶段性特征明显:在抗战防御阶段、相持阶段、反攻阶段,中国共产党对孙中山的纪念形式和内容都有所不同;纪念内容与时代需求紧密结合:在不同阶段,纪念活动都围绕当时的抗战形势和需求展开,如在防御阶段主要强化统一战线思想,相持阶段强调增强国共合作的政治认同,反攻阶段为抗战胜利后的国家建设指明方向;形式多样:包括举办纪念活动,发表文章(纪念文章、社论、时评等)举行集会、发行纪念邮票等多种形式

【小题3】现实意义:强化爱国主义教育;丰富中华民族精神内涵;增强民族共同体意识;促进两岸关系和平发展;激励人们不忘初心,继续奋斗,为实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力拼搏

19.【答案】【小题1】思想主张:罢黜百家、独尊儒术;大一统;以经注律;影响:儒家思想成为主流思想;推动了律令的儒家化。

【小题2】特点:继承汉晋以礼入律的传统(或十分重视礼法结合);法律形式相当完备(或唐律体系包括律、令、格、式);慎用刑罚(或防止刑罚的滥用)。地位:是中国现存最早、最为完整的封建法典;是中华法系确立的标志;在中国和世界法制史上都具有重要影响。

【小题3】表现:以唐律为蓝本(或《大明律》以唐律为蓝本,清朝法律沿袭《大明律》);重视“例”,律例合编(或明朝开创律例合编的体例,清朝非常重视“例”)。变化:政府利用和推广具有约束力;乡约与法律合流。

第1页,共1页

同课章节目录