河南省驻马店市泌阳县二校联考2024-2025学年八年级下学期6月月考语文试卷(图片版,含答案)

文档属性

| 名称 | 河南省驻马店市泌阳县二校联考2024-2025学年八年级下学期6月月考语文试卷(图片版,含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 5.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-06-26 08:40:15 | ||

图片预览

文档简介

成三百个、三千个技术步骤和参数,然后一一攻克。

⑦后来,我遇到了更多难题。刚创业的时候,我四处碰壁;开始量产机器人的时候,周围更

是充满质疑:现在做这个,有什么用?海外实验室烧几亿美元才能做的事,你凭什么?我听过一

句话:“有些人只有看见了,才相信;而有些人因为相信,所以看见。”

⑧前进的路,是一个个“迷思”被打破的过程。我相信别人能做的事,我们也能做,还能做得

更好。为了这个信念,我们没有一天敢懈怠,持续学习,不断尝试。前进的路,也是一次次“快与

慢”“长与短”的抉择。身处“快时代”,我宁可“慢”一点,也不去走捷径、抄近路。我还是愿意下

笨功夫,坚持自主研发。我相信,坚持做难而正确的事,时代不会辜负长期主义者。

⑨如今,我当初做的那个颤颤巍巍的机器人,经过不断迭代,已经成为全球行业出货量最大

的机器人。常有人问我,机器人的未来会怎么样?我无法给出准确的答案。机器人可以很大,

大到移山填海;机器人也可以很小,小到进入血管消灭癌细胞。但我可以肯定的是,我们这一代

人幸运地遇到了前所未有的机遇,几百年的技术积累到了临界,点,我们能做更强的A虹(人工智

能)、更好的机器人、更酷的游戏和更火的电影。

⑩我相信,我们真的可以!

①最后,我想借用最近热映的一部电影的台词与你共勉:“难道你还想改变这世界?我想试

试!”我们一起试试!

(作者:王兴兴。选自《人民日报》2025年3月10日,有删改)

6.根据文章内容,完成下面的表格。(4分)

结构

内容

开头(①~②)

提出观点

提出问题,引入主题:相信机器人在未来能成为人类的好帮手

小时候:①

主体(③~⑨)

证明观点

长大后:创业遇难题遭质疑,坚定信念,自主研发,做出的机器人最终成

为全球行业出货量最大的

结论(⑩~①)

得出结论

②

7.文中第⑥段提到“奇迹也有‘算法’”,这里的“算法”具体指什么?请结合文章内容简要说明。

(4分)

8.作者在文中列举自己的亲身经历,有什么好处?(4分)

9.请以“在这个春天,我相信…”为开头,写一段130字左右的演讲片段,讲述你因为相信而取

得成功的真实经历。(4分)

【2024一2025学年度八年级下学期阶段评估(二)·语文第3页(共8页)】

【TLR-HEN】

(二)阅读下面两个文本,完成10~12题。(共11分)

【文本一】

①人工智能学习知识的速度是人类平均速度的1倍以上,人工智能检索知识的时间是人类

检索时间的20%。预计2026年后,人类历史上所有有价值的文字数据,智能系统都可以自动

消化。

②人类创造了一种物种,比人类学习得快,比人类聪明,但我们有驾驭的能力吗?这是人类

第一次遇到这样的问题。过去三次工业革命,所有的东西都是由人创造的,人工智能在这方面

有明显差别。

③据不完全统计,人工智能的行业采用率有60%左右,它与各行业的关系非常密切,可以

说没有一个行业与人工智能无关。好的技术出现后,我们往往会担心安全问题。人工智能的安

全隐患客观上会产生哪些威胁?这里从两个角度进行分析。

努

④一是大模型开启了真正意义上的通用人工智能,人类如何去应对一个比自己更强大的智

能?当人类创造出比自己更聪明的“物种”时,人类是否有足够的能力去驾驭?这个问题现在并

学

没有明确的答案。有人担心人工智能可能比核武器还危险,需要降低发展速度;也有人认为人

工智能推动人类进步,应该尽可能发挥其作用。

⑤二是大模型的通用能力让其能够应用到人类生产生活的各个场景中,可谓“无孔不入”,

烯

一旦AI出现安全问题,其影响将难以预估。

(选自“新华社”客户端,有删改)

【文本二】

①未来已来。人工智能必将深刻地改变我们的生活和文化。很多作家、艺术家成为Deep

Sek的使用者,有人说,很好,但它不能取代我;但在内心深处,也有很多人惶惑不安。无论如

何,人们普遍意识到,人工智能的迅猛发展必将修改和重置我们工作的条件和逻辑。

②也就是说,我们必须严肃地对待人工智能带来的不确定性,敏捷而沉着地做出回应。我

烟

们必须敏捷,飞速向前的世界和生活不会等待我们,而这种不确定性也为我们敞开了充满新的

可能性的巨大空间。从教育到创作生产,再到接受传播,必定会形成新的形态和业态,在不远的

鸣

未来,人机互训、人机协作将会成为常态,创作、体验和阅读都很可能被重新界定和建构。现在

我们无法描绘出未来,但正如过去的岁月所证明的,我们的文明具有磅礴的活力,我们一定能够

在各种各样的不确定性中探索出新的道路,从而迈向新的高峰。

霄

③在这样的时刻,我们必须敏捷,更必须沉着。人工智能的出现和存在,使每一个作家、艺

术家在新的语境下重新思考自己工作的根本意义:不必惊慌失措,文学和艺术说到底不是由某

一台机器生成和输出的,或者说,由任何一台机器生成和输出的产品都不能取代人的作品,因

为,之所以有文学和艺术,就是为了把人和人、“我”和他人连接起来,形成思想的、情感的、经验

的、审美的共同体,通过文学和艺术,“我”和他人互相交流和认同,形成共同的“我们”。我们与

屈原、李白、杜甫、苏轼、曹雪芹、鲁迅心心相印,我们断然不会也不能把自己完全交给一台机器。

人工智能汇聚着、学习着既往的经验和技能,但你也必须由此出发,独辟蹊径,走得更远。

(选自《北京日报》2025年3月7日,有删改)

【2021一2025学年度八年级下学期阶段评估(二)·语文第4页(共8页)】

【7LR-HEN】

⑦后来,我遇到了更多难题。刚创业的时候,我四处碰壁;开始量产机器人的时候,周围更

是充满质疑:现在做这个,有什么用?海外实验室烧几亿美元才能做的事,你凭什么?我听过一

句话:“有些人只有看见了,才相信;而有些人因为相信,所以看见。”

⑧前进的路,是一个个“迷思”被打破的过程。我相信别人能做的事,我们也能做,还能做得

更好。为了这个信念,我们没有一天敢懈怠,持续学习,不断尝试。前进的路,也是一次次“快与

慢”“长与短”的抉择。身处“快时代”,我宁可“慢”一点,也不去走捷径、抄近路。我还是愿意下

笨功夫,坚持自主研发。我相信,坚持做难而正确的事,时代不会辜负长期主义者。

⑨如今,我当初做的那个颤颤巍巍的机器人,经过不断迭代,已经成为全球行业出货量最大

的机器人。常有人问我,机器人的未来会怎么样?我无法给出准确的答案。机器人可以很大,

大到移山填海;机器人也可以很小,小到进入血管消灭癌细胞。但我可以肯定的是,我们这一代

人幸运地遇到了前所未有的机遇,几百年的技术积累到了临界,点,我们能做更强的A虹(人工智

能)、更好的机器人、更酷的游戏和更火的电影。

⑩我相信,我们真的可以!

①最后,我想借用最近热映的一部电影的台词与你共勉:“难道你还想改变这世界?我想试

试!”我们一起试试!

(作者:王兴兴。选自《人民日报》2025年3月10日,有删改)

6.根据文章内容,完成下面的表格。(4分)

结构

内容

开头(①~②)

提出观点

提出问题,引入主题:相信机器人在未来能成为人类的好帮手

小时候:①

主体(③~⑨)

证明观点

长大后:创业遇难题遭质疑,坚定信念,自主研发,做出的机器人最终成

为全球行业出货量最大的

结论(⑩~①)

得出结论

②

7.文中第⑥段提到“奇迹也有‘算法’”,这里的“算法”具体指什么?请结合文章内容简要说明。

(4分)

8.作者在文中列举自己的亲身经历,有什么好处?(4分)

9.请以“在这个春天,我相信…”为开头,写一段130字左右的演讲片段,讲述你因为相信而取

得成功的真实经历。(4分)

【2024一2025学年度八年级下学期阶段评估(二)·语文第3页(共8页)】

【TLR-HEN】

(二)阅读下面两个文本,完成10~12题。(共11分)

【文本一】

①人工智能学习知识的速度是人类平均速度的1倍以上,人工智能检索知识的时间是人类

检索时间的20%。预计2026年后,人类历史上所有有价值的文字数据,智能系统都可以自动

消化。

②人类创造了一种物种,比人类学习得快,比人类聪明,但我们有驾驭的能力吗?这是人类

第一次遇到这样的问题。过去三次工业革命,所有的东西都是由人创造的,人工智能在这方面

有明显差别。

③据不完全统计,人工智能的行业采用率有60%左右,它与各行业的关系非常密切,可以

说没有一个行业与人工智能无关。好的技术出现后,我们往往会担心安全问题。人工智能的安

全隐患客观上会产生哪些威胁?这里从两个角度进行分析。

努

④一是大模型开启了真正意义上的通用人工智能,人类如何去应对一个比自己更强大的智

能?当人类创造出比自己更聪明的“物种”时,人类是否有足够的能力去驾驭?这个问题现在并

学

没有明确的答案。有人担心人工智能可能比核武器还危险,需要降低发展速度;也有人认为人

工智能推动人类进步,应该尽可能发挥其作用。

⑤二是大模型的通用能力让其能够应用到人类生产生活的各个场景中,可谓“无孔不入”,

烯

一旦AI出现安全问题,其影响将难以预估。

(选自“新华社”客户端,有删改)

【文本二】

①未来已来。人工智能必将深刻地改变我们的生活和文化。很多作家、艺术家成为Deep

Sek的使用者,有人说,很好,但它不能取代我;但在内心深处,也有很多人惶惑不安。无论如

何,人们普遍意识到,人工智能的迅猛发展必将修改和重置我们工作的条件和逻辑。

②也就是说,我们必须严肃地对待人工智能带来的不确定性,敏捷而沉着地做出回应。我

烟

们必须敏捷,飞速向前的世界和生活不会等待我们,而这种不确定性也为我们敞开了充满新的

可能性的巨大空间。从教育到创作生产,再到接受传播,必定会形成新的形态和业态,在不远的

鸣

未来,人机互训、人机协作将会成为常态,创作、体验和阅读都很可能被重新界定和建构。现在

我们无法描绘出未来,但正如过去的岁月所证明的,我们的文明具有磅礴的活力,我们一定能够

在各种各样的不确定性中探索出新的道路,从而迈向新的高峰。

霄

③在这样的时刻,我们必须敏捷,更必须沉着。人工智能的出现和存在,使每一个作家、艺

术家在新的语境下重新思考自己工作的根本意义:不必惊慌失措,文学和艺术说到底不是由某

一台机器生成和输出的,或者说,由任何一台机器生成和输出的产品都不能取代人的作品,因

为,之所以有文学和艺术,就是为了把人和人、“我”和他人连接起来,形成思想的、情感的、经验

的、审美的共同体,通过文学和艺术,“我”和他人互相交流和认同,形成共同的“我们”。我们与

屈原、李白、杜甫、苏轼、曹雪芹、鲁迅心心相印,我们断然不会也不能把自己完全交给一台机器。

人工智能汇聚着、学习着既往的经验和技能,但你也必须由此出发,独辟蹊径,走得更远。

(选自《北京日报》2025年3月7日,有删改)

【2021一2025学年度八年级下学期阶段评估(二)·语文第4页(共8页)】

【7LR-HEN】

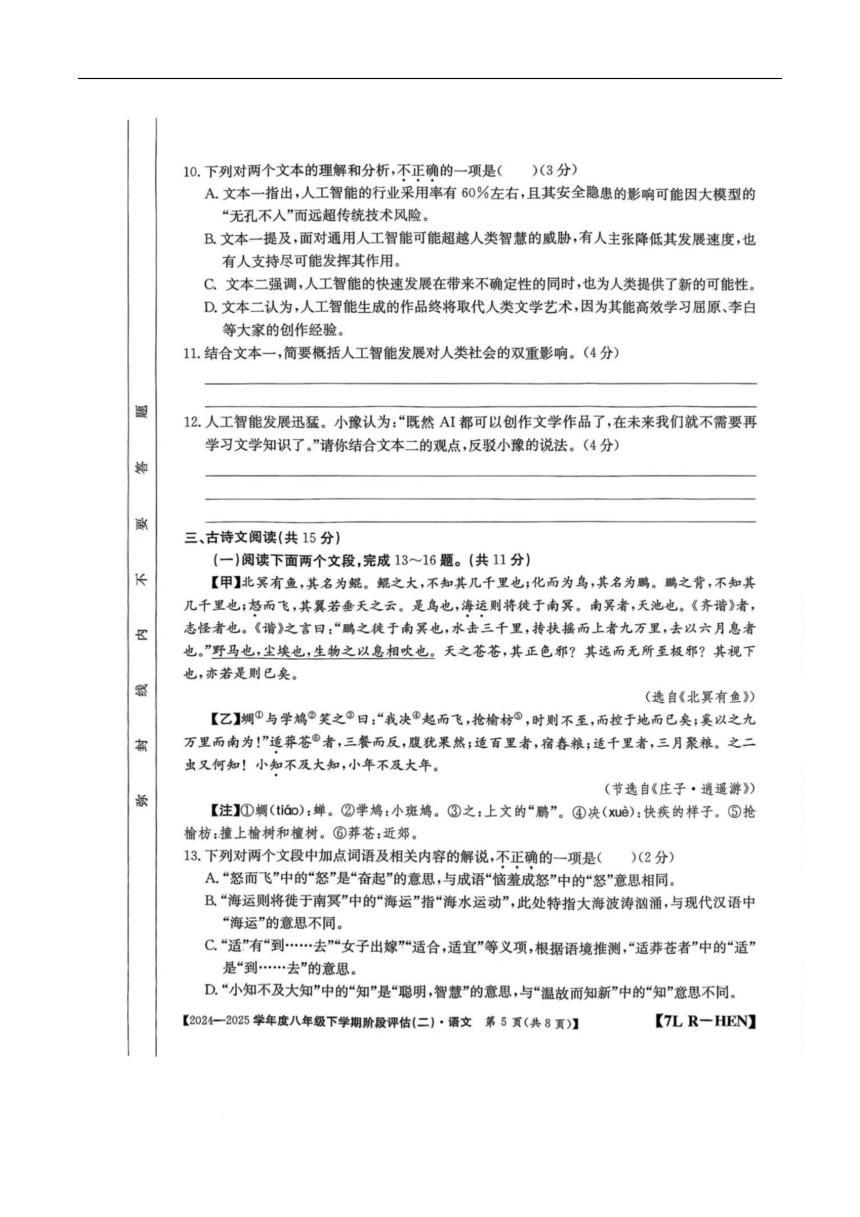

同课章节目录