15《自相矛盾》教学设计

图片预览

文档简介

《自相矛盾》教学设计

教学目标

(1)正确朗读文言文,借助注释理解“誉、陷、弗”等关键词,能用自己的话讲述故事。

(2)通过“矛盾发现会”“逻辑小法庭”等任务群活动,分析楚人话语中的逻辑漏洞,理解“自相矛盾”的内涵。

(3)联系生活实例,辨析言行一致性,树立“说话做事要前后一致”的意识。

教学重点:

朗读文言文,理解故事内容;通过任务群活动分析“矛盾”本质。

教学难点:

将“自相矛盾”的逻辑原理迁移到生活情境,解决实际问题。

教学方法

任务驱动法:围绕“矛盾侦探”“小小辩手”等任务,引导学生在解决问题中学习。

情境体验法:通过模拟集市叫卖、法庭辩论等场景,深化对“矛盾”的理解。

小组合作法:在“矛盾分析”“生活案例讨论”中培养合作与思辨能力。

教学过程

任务一:故事探秘——走进“矛盾”现场

1.情境导入,激活经验

播放古代集市动画,提问:“如果你是商贩,会如何推销商品?”

引出课题,板书“矛”“盾”(结合图片讲解字形:“矛”像兵器,“盾”如盾牌),齐读课题。

2.初读文言文,解码语言密码

朗读挑战:

自由读:读准“鬻、誉、陷”等字音,标画节奏(如“楚人/有鬻盾与矛者”)。

示范读:教师配乐范读,学生跟读模仿节奏。

擂台赛:男女生赛读,评选“最佳朗读小组”。

注释探秘:

独立学习:借助注释翻译句子,圈出不理解的字词(如“或曰”)。

小组互助:交流疑难,教师重点点拨“誉之曰”(夸张赞美)、“弗能应也”(哑口无言)。

3.故事再现,梳理情节脉络

结合课件插图,用“谁→做了什么→结果如何”的句式复述故事,教师板书关键词:楚人:誉盾(坚,莫能陷)→誉矛(利,无不陷)→或曰(以子之矛陷子之盾)→弗能应

追问:“楚人为什么‘弗能应’?他的话藏着什么问题?”引出核心任务:寻找“矛盾”。

任务二:逻辑思辨——破解“矛盾”密码

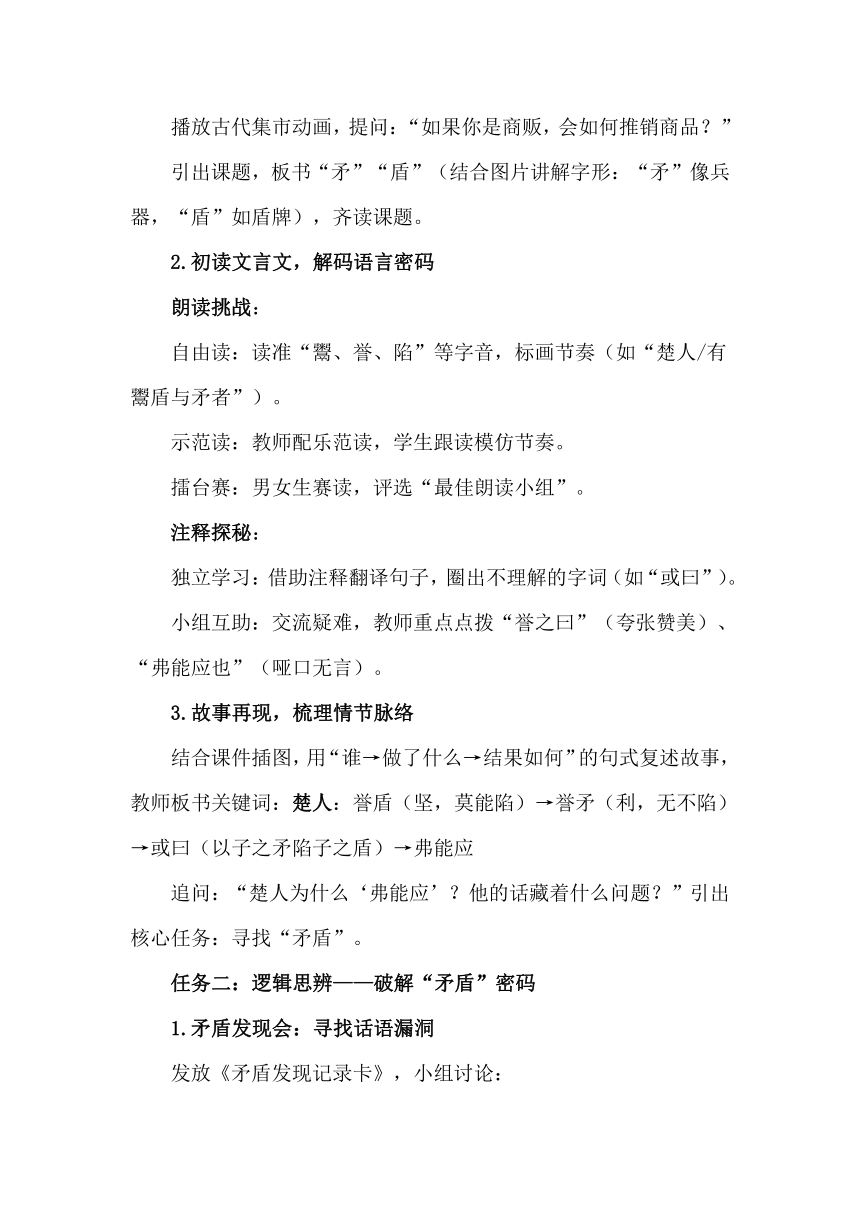

1.矛盾发现会:寻找话语漏洞

发放《矛盾发现记录卡》,小组讨论:

楚人说的话 盾的特点 矛的特点 矛盾点

“吾盾之坚,

物莫能陷也” 坚固,任何东

西都刺不穿 若矛刺盾,结

果矛盾

“吾矛之利,

于物无不陷也” 锋利,任何东

西都能刺穿 若盾挡矛,结

果矛盾

小组代表汇报,教师用“矛盾箭头图”动态演示逻辑冲突:矛刺盾→若盾“莫能陷”,则矛“不能陷盾”→与“无不陷”矛盾;盾挡矛→若矛“无不陷”,则盾“被刺穿”→与“莫能陷”矛盾。

2.情境模拟:体验楚人困境

角色扮演:学生分饰楚人、旁观者(“或”),重现对话场景,感受楚人“弗能应”的尴尬。

小法庭辩论:

正方:楚人有罪,夸大其词误导他人!

反方:楚人无罪,推销商品难免夸大!

要求:用文中句子作为“证据”辩论,教师引导聚焦“事实与夸大的界限”“言行一致性”。

3.概念提炼:理解“自相矛盾”

结合生活实例(如“我今天既想去公园玩,又想在家看电视”是否矛盾?),辨析“矛盾”与“选择”的区别,明确:自相矛盾=同一时间对同一事物的两种对立论断,且不可同时成立。

任务三:生活联结——妙用“矛盾”智慧

1.火眼金睛:寻找生活中的“矛盾”

出示案例:

广告:“本产品绝对纯净,不含任何杂质;含有多种矿物质,营养丰富。”

同学发言:“我作业都写完了,只剩一篇作文没写。”

学生运用“矛盾公式”分析,填写《生活思辨任务卡》,全班交流。

2.实践任务:我的“矛盾”解决指南

小组合作:设计“避免自相矛盾”的小贴士,如:

说话前先想想:“我的话前后一致吗?”

夸东西要实事求是,不说绝对化的话。

分享交流后,教师总结:“思辨不仅是发现问题,更是学会如何合理表达、理性做事。”

作业超市(分层任务)

基础层:背诵并默写《自相矛盾》,给家人讲这个故事。

进阶层:搜集生活中“自相矛盾”的例子,用漫画或短文形式呈现。

挑战层:改编故事《自相矛盾新传》,假设楚人如何化解矛盾。

板书设计

自相矛盾

誉盾-坚,莫能陷 誉矛-利,无不陷

不可同日而语(实事求是、前后一致)

教学反思

(一)教学实践中的亮点与成效

1.任务驱动下的思辨落地

以“矛盾侦探”“逻辑小法庭”等任务串联教学,有效激发了五年级学生的探究兴趣。在“矛盾发现会”中,学生通过填写记录卡,自主梳理出楚人话语中的逻辑漏洞,尤其在分析“矛刺盾”的双向矛盾时,部分小组能借助箭头图直观呈现冲突,展现了从形象思维向抽象思维的过渡能力。例如,在模拟法庭辩论环节,有学生引用“吾矛之利,于物无不陷也”作为“楚人夸大其词”的证据,体现了对文本论据的准确提取。

2.情境体验激活文言学习

古代集市叫卖的角色扮演与“矛盾模型”的道具使用,让文言文本与生活场景产生联结。当学生戴上“楚人”头饰,用夸张的语气叫卖“吾盾之坚”时,不仅自然理解了“誉之曰”的含义,还在同伴的“或曰”追问中,切身感受到逻辑困境的尴尬。希沃白板动态演示矛盾逻辑的环节,更让抽象的“矛盾”概念转化为可视化的思维过程,80%以上的学生能准确复述“自相矛盾”的逻辑原理。

3.生活迁移实现价值联结

分析广告案例“不含任何杂质”与“含有多种矿物质”时,学生迅速运用课堂所学的“矛盾公式”拆解问题,甚至有学生联想到“妈妈说‘快点吃饭’又说‘慢慢吃别噎着’”的日常场景,展现了将思辨能力迁移到生活的意识。

(二)教学实施中的问题与不足

1.逻辑思辨的深度有待拓展

在“小法庭辩论”环节,部分学生陷入“楚人是否有罪”的情感判断,忽视了对“事实与夸大的界限”的理性分析。例如,反方学生仅以“推销需要夸张”为理由辩护,未能深入探讨“逻辑自洽”与“合理修辞”的区别,而教师在引导时因时间限制 ,未能充分展开“辩证看待夸张”的讨论,导致思辨停留在表面层次。

2.分层作业的针对性需优化

进阶任务“搜集生活矛盾案例”中,部分学生列举的“我既想玩又想学习”属于心理冲突,而非逻辑矛盾,反映出对“矛盾”概念的界定仍有模糊。这暴露出课堂中“矛盾”与“选择”的辨析环节不够充分,教师预设的生活案例多为明显的逻辑错误,未涵盖易混淆的情境,导致学生迁移时出现偏差。

3.课堂生成的应对不够灵活

当学生提出“如果楚人说‘我的矛能刺穿大部分盾,我的盾能挡住大部分矛’,是否就不矛盾了”时,教师因急于推进流程,仅以“接近正确”简单回应,未抓住这一生成性问题拓展“绝对化表述”与“相对化表述”的逻辑差异,错失了深化思辨的契机。

(三)改进方向

1.预留足够时间:可提前发放辩论提纲,预留更多小组讨论时间。深化逻辑训练的层次:在“矛盾分析”环节增加“绝对化词汇”(如“所有”“无不”)的专项辨析,通过对比“楚人表述”与“合理推销用语”,帮助学生区分“逻辑矛盾”与“语言修辞”。

2.优化分层作业设计:为进阶任务提供“矛盾案例范本”,标注“逻辑矛盾”与“非逻辑矛盾”的区别;挑战层作业可增设“矛盾化解方案设计”,如“帮楚人修改推销词”,强化应用能力。

本次教学实践让我深刻体会到:思辨性阅读的核心,在于让学生在“发现矛盾—分析矛盾—解决矛盾”的过程中,不仅掌握逻辑方法,更形成“有理有据”的思维习惯。而教师的角色,应从“知识传授者”转化为“思辨引导者”,在预设与生成的动态平衡中,守护学生思维的火花。

教学目标

(1)正确朗读文言文,借助注释理解“誉、陷、弗”等关键词,能用自己的话讲述故事。

(2)通过“矛盾发现会”“逻辑小法庭”等任务群活动,分析楚人话语中的逻辑漏洞,理解“自相矛盾”的内涵。

(3)联系生活实例,辨析言行一致性,树立“说话做事要前后一致”的意识。

教学重点:

朗读文言文,理解故事内容;通过任务群活动分析“矛盾”本质。

教学难点:

将“自相矛盾”的逻辑原理迁移到生活情境,解决实际问题。

教学方法

任务驱动法:围绕“矛盾侦探”“小小辩手”等任务,引导学生在解决问题中学习。

情境体验法:通过模拟集市叫卖、法庭辩论等场景,深化对“矛盾”的理解。

小组合作法:在“矛盾分析”“生活案例讨论”中培养合作与思辨能力。

教学过程

任务一:故事探秘——走进“矛盾”现场

1.情境导入,激活经验

播放古代集市动画,提问:“如果你是商贩,会如何推销商品?”

引出课题,板书“矛”“盾”(结合图片讲解字形:“矛”像兵器,“盾”如盾牌),齐读课题。

2.初读文言文,解码语言密码

朗读挑战:

自由读:读准“鬻、誉、陷”等字音,标画节奏(如“楚人/有鬻盾与矛者”)。

示范读:教师配乐范读,学生跟读模仿节奏。

擂台赛:男女生赛读,评选“最佳朗读小组”。

注释探秘:

独立学习:借助注释翻译句子,圈出不理解的字词(如“或曰”)。

小组互助:交流疑难,教师重点点拨“誉之曰”(夸张赞美)、“弗能应也”(哑口无言)。

3.故事再现,梳理情节脉络

结合课件插图,用“谁→做了什么→结果如何”的句式复述故事,教师板书关键词:楚人:誉盾(坚,莫能陷)→誉矛(利,无不陷)→或曰(以子之矛陷子之盾)→弗能应

追问:“楚人为什么‘弗能应’?他的话藏着什么问题?”引出核心任务:寻找“矛盾”。

任务二:逻辑思辨——破解“矛盾”密码

1.矛盾发现会:寻找话语漏洞

发放《矛盾发现记录卡》,小组讨论:

楚人说的话 盾的特点 矛的特点 矛盾点

“吾盾之坚,

物莫能陷也” 坚固,任何东

西都刺不穿 若矛刺盾,结

果矛盾

“吾矛之利,

于物无不陷也” 锋利,任何东

西都能刺穿 若盾挡矛,结

果矛盾

小组代表汇报,教师用“矛盾箭头图”动态演示逻辑冲突:矛刺盾→若盾“莫能陷”,则矛“不能陷盾”→与“无不陷”矛盾;盾挡矛→若矛“无不陷”,则盾“被刺穿”→与“莫能陷”矛盾。

2.情境模拟:体验楚人困境

角色扮演:学生分饰楚人、旁观者(“或”),重现对话场景,感受楚人“弗能应”的尴尬。

小法庭辩论:

正方:楚人有罪,夸大其词误导他人!

反方:楚人无罪,推销商品难免夸大!

要求:用文中句子作为“证据”辩论,教师引导聚焦“事实与夸大的界限”“言行一致性”。

3.概念提炼:理解“自相矛盾”

结合生活实例(如“我今天既想去公园玩,又想在家看电视”是否矛盾?),辨析“矛盾”与“选择”的区别,明确:自相矛盾=同一时间对同一事物的两种对立论断,且不可同时成立。

任务三:生活联结——妙用“矛盾”智慧

1.火眼金睛:寻找生活中的“矛盾”

出示案例:

广告:“本产品绝对纯净,不含任何杂质;含有多种矿物质,营养丰富。”

同学发言:“我作业都写完了,只剩一篇作文没写。”

学生运用“矛盾公式”分析,填写《生活思辨任务卡》,全班交流。

2.实践任务:我的“矛盾”解决指南

小组合作:设计“避免自相矛盾”的小贴士,如:

说话前先想想:“我的话前后一致吗?”

夸东西要实事求是,不说绝对化的话。

分享交流后,教师总结:“思辨不仅是发现问题,更是学会如何合理表达、理性做事。”

作业超市(分层任务)

基础层:背诵并默写《自相矛盾》,给家人讲这个故事。

进阶层:搜集生活中“自相矛盾”的例子,用漫画或短文形式呈现。

挑战层:改编故事《自相矛盾新传》,假设楚人如何化解矛盾。

板书设计

自相矛盾

誉盾-坚,莫能陷 誉矛-利,无不陷

不可同日而语(实事求是、前后一致)

教学反思

(一)教学实践中的亮点与成效

1.任务驱动下的思辨落地

以“矛盾侦探”“逻辑小法庭”等任务串联教学,有效激发了五年级学生的探究兴趣。在“矛盾发现会”中,学生通过填写记录卡,自主梳理出楚人话语中的逻辑漏洞,尤其在分析“矛刺盾”的双向矛盾时,部分小组能借助箭头图直观呈现冲突,展现了从形象思维向抽象思维的过渡能力。例如,在模拟法庭辩论环节,有学生引用“吾矛之利,于物无不陷也”作为“楚人夸大其词”的证据,体现了对文本论据的准确提取。

2.情境体验激活文言学习

古代集市叫卖的角色扮演与“矛盾模型”的道具使用,让文言文本与生活场景产生联结。当学生戴上“楚人”头饰,用夸张的语气叫卖“吾盾之坚”时,不仅自然理解了“誉之曰”的含义,还在同伴的“或曰”追问中,切身感受到逻辑困境的尴尬。希沃白板动态演示矛盾逻辑的环节,更让抽象的“矛盾”概念转化为可视化的思维过程,80%以上的学生能准确复述“自相矛盾”的逻辑原理。

3.生活迁移实现价值联结

分析广告案例“不含任何杂质”与“含有多种矿物质”时,学生迅速运用课堂所学的“矛盾公式”拆解问题,甚至有学生联想到“妈妈说‘快点吃饭’又说‘慢慢吃别噎着’”的日常场景,展现了将思辨能力迁移到生活的意识。

(二)教学实施中的问题与不足

1.逻辑思辨的深度有待拓展

在“小法庭辩论”环节,部分学生陷入“楚人是否有罪”的情感判断,忽视了对“事实与夸大的界限”的理性分析。例如,反方学生仅以“推销需要夸张”为理由辩护,未能深入探讨“逻辑自洽”与“合理修辞”的区别,而教师在引导时因时间限制 ,未能充分展开“辩证看待夸张”的讨论,导致思辨停留在表面层次。

2.分层作业的针对性需优化

进阶任务“搜集生活矛盾案例”中,部分学生列举的“我既想玩又想学习”属于心理冲突,而非逻辑矛盾,反映出对“矛盾”概念的界定仍有模糊。这暴露出课堂中“矛盾”与“选择”的辨析环节不够充分,教师预设的生活案例多为明显的逻辑错误,未涵盖易混淆的情境,导致学生迁移时出现偏差。

3.课堂生成的应对不够灵活

当学生提出“如果楚人说‘我的矛能刺穿大部分盾,我的盾能挡住大部分矛’,是否就不矛盾了”时,教师因急于推进流程,仅以“接近正确”简单回应,未抓住这一生成性问题拓展“绝对化表述”与“相对化表述”的逻辑差异,错失了深化思辨的契机。

(三)改进方向

1.预留足够时间:可提前发放辩论提纲,预留更多小组讨论时间。深化逻辑训练的层次:在“矛盾分析”环节增加“绝对化词汇”(如“所有”“无不”)的专项辨析,通过对比“楚人表述”与“合理推销用语”,帮助学生区分“逻辑矛盾”与“语言修辞”。

2.优化分层作业设计:为进阶任务提供“矛盾案例范本”,标注“逻辑矛盾”与“非逻辑矛盾”的区别;挑战层作业可增设“矛盾化解方案设计”,如“帮楚人修改推销词”,强化应用能力。

本次教学实践让我深刻体会到:思辨性阅读的核心,在于让学生在“发现矛盾—分析矛盾—解决矛盾”的过程中,不仅掌握逻辑方法,更形成“有理有据”的思维习惯。而教师的角色,应从“知识传授者”转化为“思辨引导者”,在预设与生成的动态平衡中,守护学生思维的火花。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 古诗三首

- 2 祖父的园子

- 3* 月是故乡明

- 4* 梅花魂

- 口语交际:走进他们的童年岁月

- 习作:那一刻,我长大了

- 语文园地

- 第二单元

- 5 草船借箭

- 6 景阳冈

- 7* 猴王出世

- 8* 红楼春趣

- 口语交际:怎么表演课本剧

- 习作:写读后感

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第三单元

- 第四单元

- 9 古诗三首

- 10 青山处处埋忠骨

- 11 军神

- 12* 清贫

- 习作:他____了

- 语文园地

- 第五单元

- 13 人物描写一组

- 14 刷子李

- 习作例文

- 习作:形形色色的人

- 第六单元

- 15 自相矛盾

- 16 田忌赛马

- 17 跳水

- 习作:神奇的探险之旅

- 语文园地

- 第七单元

- 18 威尼斯的小艇

- 19 牧场之国

- 20* 金字塔

- 口语交际:我是小小讲解员

- 习作:中国的世界文化遗产

- 语文园地

- 第八单元

- 21 杨氏之子

- 22 手指

- 23* 童年的发现

- 口语交际:我们都来讲笑话

- 习作:漫画的启示

- 语文园地