湖南省永州市蓝山县第二中学2024-2025学年高二下学期期中考试历史试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 湖南省永州市蓝山县第二中学2024-2025学年高二下学期期中考试历史试卷(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 28.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-06-26 16:44:08 | ||

图片预览

文档简介

湖南省永州市蓝山县第二中学2024-2025学年高二下学期期中考试历史试题

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、单选题

1.先秦时期,政府组织的狩猎次数频繁、规模庞大。《周礼》中关于狩猎管理人员职责的记载很多,如“山虞”“林衡”“川衡”“迹人”“角人”“羽人”“囿人”“服不氏”“射鸟氏”“罗氏”“山师”等等。这反映了当时( )

A.社会阶层分工明确 B.游牧渔猎仍是经济主体

C.贵族霸占山林川泽 D.国家组织动员能力较强

2.汉政府在边境贸易中严禁铁器、铜出境,甚至铜钱也在禁止之列,并把母畜列为违禁物品,如《汉书 南粤传》记载:“毋予蛮夷外粤金铁田器,马牛羊即予,予牡(雄性)毋与牝(雌性)。”上述规定折射出汉代( )

A.民族交融步伐放缓 B.生产资料比较匮乏

C.面临较大边防压力 D.实行重农抑商政策

3.唐朝前期,税收由中央政府“每岁计其所出而支其所用”。两税法施行后,上供、送使、留州钱额的确立,使得唐朝前期统收统支的财政管理体制转变为以“两税定额三分”为核心的新型财政管理体制。这一管理体制的转变( )

A.有利于国家对户籍的管理 B.解决了唐后期的财政危机

C.侧重于对央地关系的协调 D.反映了新征税标准的确立

4.元初,云南地区众多民族的部族酋长被任命为行省制下的各级官员,云南行省长官“创建孔子庙明伦堂,购经史,授学田”,在各地建儒学、庙学,让当地民族上层人物的子弟入学读书,开始对其进行儒学教育。之后,“吏治文化,侔于中州”。这反映出元代( )

A.实现边疆和内地的一体化 B.边疆社会的文明程度提高

C.采取差别对待的民族政策 D.注重吏治以缓和阶级矛盾

5.孟子说:“人之所不学而能者,其良能也;所不虑而知者,其良知也”。王守仁认为:“吾心之良知,即天理”“自知之明,便是良知”。二者都( )

A.认为天理在人的心中 B.主张良知是人的本性

C.具有鲜明的民主色彩 D.将儒学哲学化体系化

6.清代中期出现“女史”(女性历史学家或才女)复兴现象,如陈端生(1751—约1796年)的《再生缘》、汪端(1793-1839年)的《紫骝马》《读史杂咏》《哭伯兄问樵》等作品产生了较大影响。这一现象反映出当时( )

A.社会包容意识增强 B.文学艺术成就显著

C.传统伦理发生变化 D.经世致用思想流行

7.总理衙门在沈葆桢的奏请下,批准福建船政局第十二号至十五号轮船改造商船,但强调“从第十六号起,应仍一律改造兵船,以无失设厂造船力图自强本意”。光绪十一年(1885年),船政大臣裴荫森“坚与员绅约专造兵轮,永不准再造商船”。材料表明当时( )

A.船政重心受高层影响不断变化 B.求富观念逐渐被业界摒弃

C.海防形势直接影响船政业发展 D.商船市场已趋于饱和状态

8.据河北省民营工业资料统计,1929年,保定有罐头业一家,蛋粉业一家,酿造业11家,糕点业18家;在1929年工商部中华国货展览会上,庆兴蛋厂的机制鸡蛋清和鸡蛋黄粉、“赵仲芸”高甜酱罐头获优等奖,“苑辑卿”的甜酱、“魁盛号”的酱菜获二等奖。这说明当时保定( )

A.受益于国民政府币制改革的推行 B.商品经济取代了自然经济

C.民族工业获得了一定程度的发展 D.成为现代化建设样板城市

9.1934年6月30日,中央苏区中央组织局及人民委员会通过《红色中华》报刊,发出了《关于粮食动员的紧急指示》,"24 万担借谷运动"迅速开展起来。这反映出

A.瑞金市区的粮食供应紧张 B.中央红军对战略转移的筹备

C.中央苏区商品交易的活跃 D.民族矛盾已上升为主要矛盾

10.1950年,山西省对抽查的5个典型村进行统计发现,平均每户富农有两头大牲口,中农平均不到一头,贫农平均三户才有一头;太行山区的许多村子,平均三四户才有一头驴。在各个老解放区,犁、耧、耙齐全的农户只占少数。这可用于说明当时( )

A.农村土地改革的紧迫性 B.生产合作化的必要性

C.统购统销实施的艰难性 D.工业化建设的前瞻性

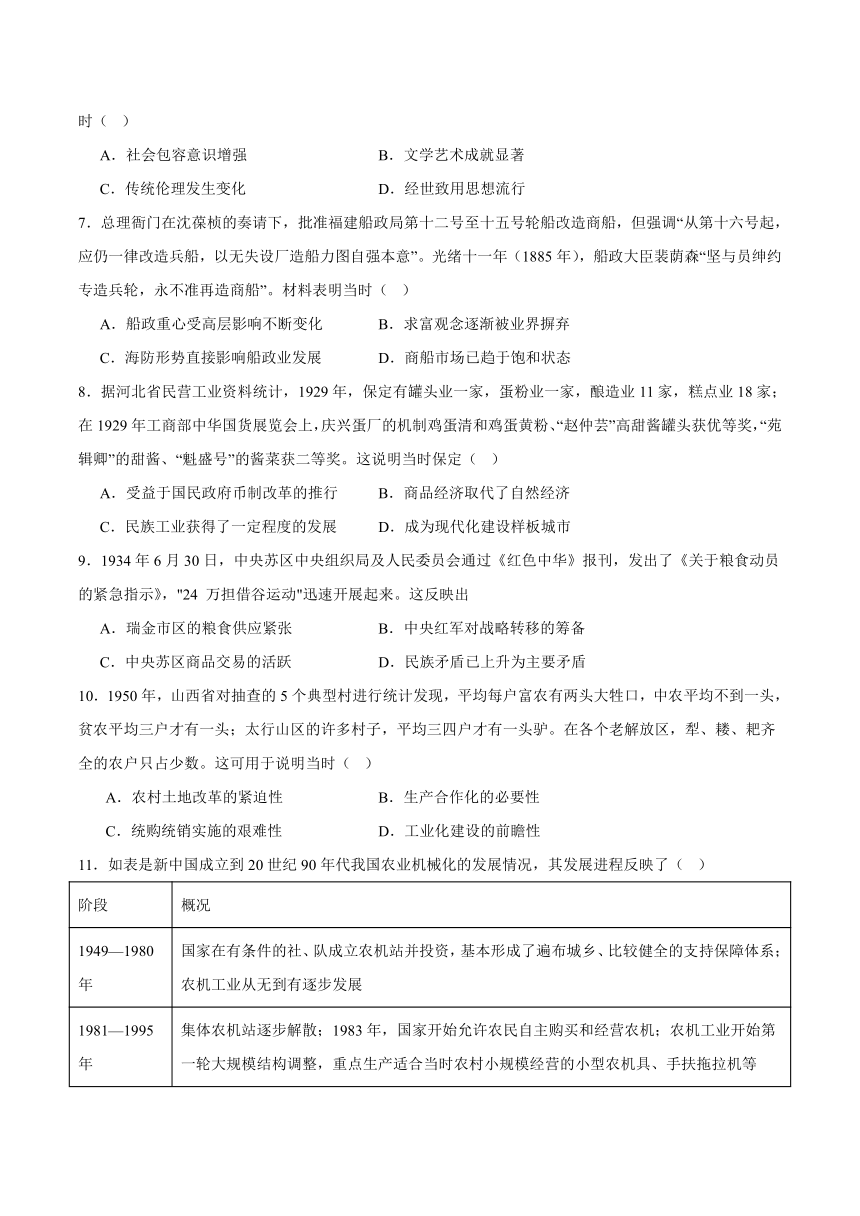

11.如表是新中国成立到20世纪90年代我国农业机械化的发展情况,其发展进程反映了( )

阶段 概况

1949—1980年 国家在有条件的社、队成立农机站并投资,基本形成了遍布城乡、比较健全的支持保障体系;农机工业从无到有逐步发展

1981—1995年 集体农机站逐步解散;1983年,国家开始允许农民自主购买和经营农机;农机工业开始第一轮大规模结构调整,重点生产适合当时农村小规模经营的小型农机具、手扶拖拉机等

A.工业化发展水平制约农业发展 B.农业一直是党和国家的工作重心

C.农业经营方式发生了重大变革 D.我国基本形成现代农业生产模式

12.库斯科西北处的莫雷梯田是一个实验性农业培育基地,印加人在石灰岩高原上开凿了3个47~84米不等深度的圆锥型凹地梯田,每个梯田复制了帝国不同生态区的气候环境,以帮助印加进行农业栽培实验。由此可知,印加梯田( )

A.促进农作物品种多样化 B.破坏美洲自然环境

C.生产主要农作物是玉米 D.增加了土壤侵蚀性

13.学者沃德·巴特雷在《1450—1800年世界白银流动》中说:“整个殖民地时期(1492年到1820年),西班牙从美洲殖民地榨取的白银超过40亿比索,即14万多吨。”而据厄尔·汉米尔顿的研究,就有约2亿比索通过明朝在马尼拉一带的贸易站流向了中国,36亿比索则流向了西欧诸国,差不多又有一半流向了中国,而西班牙自己仅存2亿比索。这一现象表明西班牙( )

A.过度依赖国际市场 B.金融信贷业畸形发展 C.经济产业比较落后 D.殖民强国地位受冲击

14.在法国制宪议会的《议会档案》中所存的14个草案中,有7个都强调国王“神圣不可侵犯”,但在最后出台的《人权宣言》中,国王神圣不可侵犯的提法消失了,真正保留下来的是“财产神圣不可侵犯”。这一变化说明( )

A.资产阶级通过立法重构权力体系 B.法律面前人人平等

C.封建社会向社会主义社会的转变 D.君主立宪制的建立

15.如表为1923—1926年苏联批发商业中国营商业与私营商业的比重表(单位%)

年份 国营商业 合作社商业 私人商业

1923—1924年 49.9 32.0 18.1

1924—1925年 52.9 38.6 8.5

1925—1926年 49.5 42.6 7.9

据此推知,当时苏联( )

A.突破了计划经济体制 B.逐步推进生产关系变革 C.工业化建设成效显著 D.新经济政策已走向终结

16.“赛博朋克”作为一种文化浪潮逐渐流行,其源自于20世纪六七十年代的“新浪潮科幻运动”,在赛博朋克文化中,最核心的突出特点是关注高科技和低生活的结合,金融寡头、财阀和跨国公司掌握高度发达的科学技术。底层人民毫无存在价值,肮脏的贫民窟和充满科技感的高楼大厦形成鲜明对比。由此可知,赛博朋克文化( )

A.体现信息时代的思维特征 B.反映了人们对科技文明的反思

C.对未来理想社会充满憧憬 D.剖析现代工业文明弊端的根源

二、材料题

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一 湖南教育在宋代出现了第一个发展的高潮,书院、官学、私学成为宋代湖南3种主要的教育形式。湖南则是书院教育发展之重镇,在全国非常突出,更出现了当时闻名全国的岳麓书院和石鼓书院以及书院发展史上的重大事件——“朱张会讲”(朱熹张栻在岳麓书院诘难辩论)。宋代时期,湘西少数民族地区的学校教育也有较大发展。宋代湖南进士中试人数为唐代的37倍,黄宗羲所著的《宋元学案》中共写宋代学者988人,其中湖南有141人,位居全国第5。

——摘编自冯象软、刘欣森《湖南教育史》

材料二 1912年中华民国的成立,在这种新旧交替的嬗变背景下,湖南教育从本省的实际情况出发,采取了一系列的改革措施,在教育行政体制、学制、办学形式、教学过程等方面进行了一系列改革。湖南教育改革尤为突出的是私立学校与军事教育。时人感叹曰:湖南“私校之盛,殆为国中所仅见”。民国初期湖南私立学校的兴盛,除了应归功于有一批志向高远、献身教育、“磨血兴学”的办学中坚,有一批经过挑选而组成的敬业的教师队伍,有一些政府官员对兴学的重视,以及湖湘文化长期熏染和新文化运动深刻影响的重教民风外,恐怕首先是因为有一个教育改革的大气候,促使私学得以发展兴盛。湖南地理位置特殊,在进入民国以来,战事连年不息。出于加强军事力量的考虑,民国初期湖南教育改革相当重视军事教育。1917年湖南督军谭延闿在长沙创办了湖南陆军讲武堂,讲武堂的学生中有很多人后来成为国共两党的高级将领,如彭德怀、黄公略、张子清、王劲修、周希洪、龙辑五、唐生明等。诚然,湖南学制改革亦有其明显不足之处,如没有一个“一揽子计划”,缺乏改革运动的完整性、以升学为目标推行“单行主义”、忽视女子高等教育及幼儿教育等。但毕竟奠定了教育行政基础,加快了各类教育发展,优化了教育教学质量,浓酽了重教兴学风气。

——摘编自罗慧《民国初年湖南教育改革的历程与现实意义》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋代湖南教育发展的特点,并分析其原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,评析民国初年的湖南教育改革。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料 战争不仅是军事冲突的爆发,更是政治、经济、文化价值观碰撞的集中体现;和平不仅是暴力的终结,更是制度重构、利益平衡与人类共同价值的实践。

——摘编自约翰·刘易斯·加迪斯《论冷战》

结合材料的任意一点或整体,围绕“战争与和平的互动关系”自拟一个论题,运用世界近现代史的具体史实予以阐述。(要求:论题明确,史论结合,逻辑清晰)

19.阅读材料,完成下列要求。

材料一 伴随着全球化的不断深入,国家之间的发展差距有所拉大,各国尤其是发达国家国内不平等问题和矛盾日益凸显,民粹主义、孤立主义和保护主义思潮的产生与蔓延揭示出发达国家正面临日益严重的国内利益冲突和社会分裂,包括:由于收入分配不均导致的脆弱群体、平民与中产阶级和精英阶层的社会阶层对立;金融资本、大型跨国公司、科技先锋与产业工人、农民和弱势群体的利益冲突;多元文化社会与反移民、种族与宗教歧视的意识形态矛盾。全球化进程正在经历重大挫折与挑战。

——摘编自盛赋《逆全球化:思潮、原因与反思》

材料二 资本主义大国的逆全球化突破了经济行为,而发展成为政党行为、国家和政府的行为,实施一系列逆转经济全球化的措施,排斥外来民族,民粹主义思潮兴起。各种反全球化、去全球化、逆全球化充斥西方社会,成为西方国家政治主流。

——摘编自栾文莲《对当前西方国家反全球化与逆全球化的分析评判》

材料三 全球化对世界经济、政治、文化乃至社会进程等多层次、多方面的发展都产生了重大的作用和影响……对于“全球化”的起源问题学术界一直没有达成共识,有人认为全球化源于16世纪;有人认为全球化起源于第二次世界大战之后;还有人认为20世纪90年代是全球化真正开始阶段……一般认为,全球化包括各个领域的内容。但是,由于经济全球化的影响巨大,且是全球化的根本推动力,因此备受关注。

——摘编自杨宁一《历史学习的新视野新知识》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分析西方国家“逆全球化”出现的根源,并概括进入21世纪以来“逆全球化”发展进程的特点。

(2)根据材料三并结合所学知识,围绕“全球化起源”问题,选择你赞成的一种观点,并说明理由(也可提出你自己的观点并加以说明)。

湖南省永州市蓝山县第二中学2024-2025学年高二下学期期中考试历史试题参考答案

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 D C C B B A C C B B

题号 11 12 13 14 15 16

答案 C A C A B B

17.(1)特点:教育形式多样;书院教育兴盛;少数民族地区教育获得发展;教育成就突出。原因:经济重心南移,湖南经济获得较大发展并推动教育发展;湖南社会相对稳定;政府重文轻武政策的实行;科举制度的完善;理学的发展和理学家的推动。

(2)1912年,中国民国临时政府成立,推翻了两千多年的封建君主专制制度,建立了资产阶级共和国,推动了政治民主化,为湖南教育改革奠定了制度基础,同时,湖南地区地理位置特殊,战事不断,为了适应军事需要,湖南地区重视军事教育。再加上,有识之士和政府观念的推动,在重视教育的历史文化传统中,湖南学习西方的近代教育体制,进行了较为全面的教育改革。经过一系列的教育改革,推动了湖南新式教育的发展,优化了教育教学质量,为中国革命培养了大批人才。同时,湖南的教育改革推动了整个中国的教育改革,推动了民国近代教育体系的发展,推动了社会重教兴学风气的发展。

18.示例:

论题:第二次世界大战客观上促进了战后和平与国际新秩序的构建。

阐述:第二次世界大战带来的深重灾难促使国际社会深刻反思战争根源,并通过一系列和平实践构建新的国际秩序。二战后期以来,美国先后倡导建立了布雷顿森林体系和国际贸易体系,这为战后全球经济复苏提供了制度保障,减少了因经济竞争引发的国际冲突。1945年召开的雅尔塔会议奠定了联合国的基础,同年《联合国宪章》正式生效。联合国安理会负责维护国际和平与安全,这体现出国际社会通过有效的集体安全机制来防止战争的发生,有利于世界和平与发展。综上,二战后的和平实践不仅是对战争的否定,更是通过制度创新、经济合作来实现长期稳定的发展。

(示例仅供参考,不作为唯一的评分标准。)

19.(1)原因:全球化导致美欧发达地区国际地位相对衰落,进而削弱了其支持全球化的动力;发达国家内部贫富差距扩大导致反全球化民意愈加强烈;国内利益冲突和社会分裂进一步加剧。

特点:经济领域扩展到政治领域;由民众民间行为上升到国家政府的政治行为。

(2)同意第一种观点:全球化起源于16世纪。说明:16世纪新航路的开辟是全球化开始的标志。新航路的开辟改变了世界格局和历史发展进程,西欧国家走上对外殖民扩张道路,密切了世界各地的联系,推动了世界市场的迅速拓展。

同意第二种观点:全球化起源于第二次世界大战之后。说明:战后资本主义世界经济体系的形成是全球化开始的标志。《布雷顿森林协定》建立了以美元为中心的世界货币体系,为世界货币关系提供了统一的标准和基础。1947年关贸总协定的签订客观上创造了一个自由贸易的环境,推动了战后经济的发展,国际货币基金组织和国际复兴开发银行、关贸总协定这三大国际经济组织标志着世界范围内的经济活动已经纳入到全球管辖的范畴,是世界经济朝着体系化和制度化方向发展的反映,从此真正意义上的全球化出现。

同意第三种观点:20世纪90年代是全球化的开始。说明:20世纪90年代冷战结束是全球化真正开始的标志。20世纪90年代以来,信息技术的迅猛发展把世界各国各地区更加紧密的联系在一起,20世纪90年代的东欧剧变,苏联解体标志着两极格局的瓦解和冷战的结束,为全球化扫清了障碍,跨国公司和各种国际组织推动了经济全球化的迅速发展,绝大多数国家实行了市场经济体制,推动了世界经济向全球化发展。

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、单选题

1.先秦时期,政府组织的狩猎次数频繁、规模庞大。《周礼》中关于狩猎管理人员职责的记载很多,如“山虞”“林衡”“川衡”“迹人”“角人”“羽人”“囿人”“服不氏”“射鸟氏”“罗氏”“山师”等等。这反映了当时( )

A.社会阶层分工明确 B.游牧渔猎仍是经济主体

C.贵族霸占山林川泽 D.国家组织动员能力较强

2.汉政府在边境贸易中严禁铁器、铜出境,甚至铜钱也在禁止之列,并把母畜列为违禁物品,如《汉书 南粤传》记载:“毋予蛮夷外粤金铁田器,马牛羊即予,予牡(雄性)毋与牝(雌性)。”上述规定折射出汉代( )

A.民族交融步伐放缓 B.生产资料比较匮乏

C.面临较大边防压力 D.实行重农抑商政策

3.唐朝前期,税收由中央政府“每岁计其所出而支其所用”。两税法施行后,上供、送使、留州钱额的确立,使得唐朝前期统收统支的财政管理体制转变为以“两税定额三分”为核心的新型财政管理体制。这一管理体制的转变( )

A.有利于国家对户籍的管理 B.解决了唐后期的财政危机

C.侧重于对央地关系的协调 D.反映了新征税标准的确立

4.元初,云南地区众多民族的部族酋长被任命为行省制下的各级官员,云南行省长官“创建孔子庙明伦堂,购经史,授学田”,在各地建儒学、庙学,让当地民族上层人物的子弟入学读书,开始对其进行儒学教育。之后,“吏治文化,侔于中州”。这反映出元代( )

A.实现边疆和内地的一体化 B.边疆社会的文明程度提高

C.采取差别对待的民族政策 D.注重吏治以缓和阶级矛盾

5.孟子说:“人之所不学而能者,其良能也;所不虑而知者,其良知也”。王守仁认为:“吾心之良知,即天理”“自知之明,便是良知”。二者都( )

A.认为天理在人的心中 B.主张良知是人的本性

C.具有鲜明的民主色彩 D.将儒学哲学化体系化

6.清代中期出现“女史”(女性历史学家或才女)复兴现象,如陈端生(1751—约1796年)的《再生缘》、汪端(1793-1839年)的《紫骝马》《读史杂咏》《哭伯兄问樵》等作品产生了较大影响。这一现象反映出当时( )

A.社会包容意识增强 B.文学艺术成就显著

C.传统伦理发生变化 D.经世致用思想流行

7.总理衙门在沈葆桢的奏请下,批准福建船政局第十二号至十五号轮船改造商船,但强调“从第十六号起,应仍一律改造兵船,以无失设厂造船力图自强本意”。光绪十一年(1885年),船政大臣裴荫森“坚与员绅约专造兵轮,永不准再造商船”。材料表明当时( )

A.船政重心受高层影响不断变化 B.求富观念逐渐被业界摒弃

C.海防形势直接影响船政业发展 D.商船市场已趋于饱和状态

8.据河北省民营工业资料统计,1929年,保定有罐头业一家,蛋粉业一家,酿造业11家,糕点业18家;在1929年工商部中华国货展览会上,庆兴蛋厂的机制鸡蛋清和鸡蛋黄粉、“赵仲芸”高甜酱罐头获优等奖,“苑辑卿”的甜酱、“魁盛号”的酱菜获二等奖。这说明当时保定( )

A.受益于国民政府币制改革的推行 B.商品经济取代了自然经济

C.民族工业获得了一定程度的发展 D.成为现代化建设样板城市

9.1934年6月30日,中央苏区中央组织局及人民委员会通过《红色中华》报刊,发出了《关于粮食动员的紧急指示》,"24 万担借谷运动"迅速开展起来。这反映出

A.瑞金市区的粮食供应紧张 B.中央红军对战略转移的筹备

C.中央苏区商品交易的活跃 D.民族矛盾已上升为主要矛盾

10.1950年,山西省对抽查的5个典型村进行统计发现,平均每户富农有两头大牲口,中农平均不到一头,贫农平均三户才有一头;太行山区的许多村子,平均三四户才有一头驴。在各个老解放区,犁、耧、耙齐全的农户只占少数。这可用于说明当时( )

A.农村土地改革的紧迫性 B.生产合作化的必要性

C.统购统销实施的艰难性 D.工业化建设的前瞻性

11.如表是新中国成立到20世纪90年代我国农业机械化的发展情况,其发展进程反映了( )

阶段 概况

1949—1980年 国家在有条件的社、队成立农机站并投资,基本形成了遍布城乡、比较健全的支持保障体系;农机工业从无到有逐步发展

1981—1995年 集体农机站逐步解散;1983年,国家开始允许农民自主购买和经营农机;农机工业开始第一轮大规模结构调整,重点生产适合当时农村小规模经营的小型农机具、手扶拖拉机等

A.工业化发展水平制约农业发展 B.农业一直是党和国家的工作重心

C.农业经营方式发生了重大变革 D.我国基本形成现代农业生产模式

12.库斯科西北处的莫雷梯田是一个实验性农业培育基地,印加人在石灰岩高原上开凿了3个47~84米不等深度的圆锥型凹地梯田,每个梯田复制了帝国不同生态区的气候环境,以帮助印加进行农业栽培实验。由此可知,印加梯田( )

A.促进农作物品种多样化 B.破坏美洲自然环境

C.生产主要农作物是玉米 D.增加了土壤侵蚀性

13.学者沃德·巴特雷在《1450—1800年世界白银流动》中说:“整个殖民地时期(1492年到1820年),西班牙从美洲殖民地榨取的白银超过40亿比索,即14万多吨。”而据厄尔·汉米尔顿的研究,就有约2亿比索通过明朝在马尼拉一带的贸易站流向了中国,36亿比索则流向了西欧诸国,差不多又有一半流向了中国,而西班牙自己仅存2亿比索。这一现象表明西班牙( )

A.过度依赖国际市场 B.金融信贷业畸形发展 C.经济产业比较落后 D.殖民强国地位受冲击

14.在法国制宪议会的《议会档案》中所存的14个草案中,有7个都强调国王“神圣不可侵犯”,但在最后出台的《人权宣言》中,国王神圣不可侵犯的提法消失了,真正保留下来的是“财产神圣不可侵犯”。这一变化说明( )

A.资产阶级通过立法重构权力体系 B.法律面前人人平等

C.封建社会向社会主义社会的转变 D.君主立宪制的建立

15.如表为1923—1926年苏联批发商业中国营商业与私营商业的比重表(单位%)

年份 国营商业 合作社商业 私人商业

1923—1924年 49.9 32.0 18.1

1924—1925年 52.9 38.6 8.5

1925—1926年 49.5 42.6 7.9

据此推知,当时苏联( )

A.突破了计划经济体制 B.逐步推进生产关系变革 C.工业化建设成效显著 D.新经济政策已走向终结

16.“赛博朋克”作为一种文化浪潮逐渐流行,其源自于20世纪六七十年代的“新浪潮科幻运动”,在赛博朋克文化中,最核心的突出特点是关注高科技和低生活的结合,金融寡头、财阀和跨国公司掌握高度发达的科学技术。底层人民毫无存在价值,肮脏的贫民窟和充满科技感的高楼大厦形成鲜明对比。由此可知,赛博朋克文化( )

A.体现信息时代的思维特征 B.反映了人们对科技文明的反思

C.对未来理想社会充满憧憬 D.剖析现代工业文明弊端的根源

二、材料题

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一 湖南教育在宋代出现了第一个发展的高潮,书院、官学、私学成为宋代湖南3种主要的教育形式。湖南则是书院教育发展之重镇,在全国非常突出,更出现了当时闻名全国的岳麓书院和石鼓书院以及书院发展史上的重大事件——“朱张会讲”(朱熹张栻在岳麓书院诘难辩论)。宋代时期,湘西少数民族地区的学校教育也有较大发展。宋代湖南进士中试人数为唐代的37倍,黄宗羲所著的《宋元学案》中共写宋代学者988人,其中湖南有141人,位居全国第5。

——摘编自冯象软、刘欣森《湖南教育史》

材料二 1912年中华民国的成立,在这种新旧交替的嬗变背景下,湖南教育从本省的实际情况出发,采取了一系列的改革措施,在教育行政体制、学制、办学形式、教学过程等方面进行了一系列改革。湖南教育改革尤为突出的是私立学校与军事教育。时人感叹曰:湖南“私校之盛,殆为国中所仅见”。民国初期湖南私立学校的兴盛,除了应归功于有一批志向高远、献身教育、“磨血兴学”的办学中坚,有一批经过挑选而组成的敬业的教师队伍,有一些政府官员对兴学的重视,以及湖湘文化长期熏染和新文化运动深刻影响的重教民风外,恐怕首先是因为有一个教育改革的大气候,促使私学得以发展兴盛。湖南地理位置特殊,在进入民国以来,战事连年不息。出于加强军事力量的考虑,民国初期湖南教育改革相当重视军事教育。1917年湖南督军谭延闿在长沙创办了湖南陆军讲武堂,讲武堂的学生中有很多人后来成为国共两党的高级将领,如彭德怀、黄公略、张子清、王劲修、周希洪、龙辑五、唐生明等。诚然,湖南学制改革亦有其明显不足之处,如没有一个“一揽子计划”,缺乏改革运动的完整性、以升学为目标推行“单行主义”、忽视女子高等教育及幼儿教育等。但毕竟奠定了教育行政基础,加快了各类教育发展,优化了教育教学质量,浓酽了重教兴学风气。

——摘编自罗慧《民国初年湖南教育改革的历程与现实意义》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋代湖南教育发展的特点,并分析其原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,评析民国初年的湖南教育改革。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料 战争不仅是军事冲突的爆发,更是政治、经济、文化价值观碰撞的集中体现;和平不仅是暴力的终结,更是制度重构、利益平衡与人类共同价值的实践。

——摘编自约翰·刘易斯·加迪斯《论冷战》

结合材料的任意一点或整体,围绕“战争与和平的互动关系”自拟一个论题,运用世界近现代史的具体史实予以阐述。(要求:论题明确,史论结合,逻辑清晰)

19.阅读材料,完成下列要求。

材料一 伴随着全球化的不断深入,国家之间的发展差距有所拉大,各国尤其是发达国家国内不平等问题和矛盾日益凸显,民粹主义、孤立主义和保护主义思潮的产生与蔓延揭示出发达国家正面临日益严重的国内利益冲突和社会分裂,包括:由于收入分配不均导致的脆弱群体、平民与中产阶级和精英阶层的社会阶层对立;金融资本、大型跨国公司、科技先锋与产业工人、农民和弱势群体的利益冲突;多元文化社会与反移民、种族与宗教歧视的意识形态矛盾。全球化进程正在经历重大挫折与挑战。

——摘编自盛赋《逆全球化:思潮、原因与反思》

材料二 资本主义大国的逆全球化突破了经济行为,而发展成为政党行为、国家和政府的行为,实施一系列逆转经济全球化的措施,排斥外来民族,民粹主义思潮兴起。各种反全球化、去全球化、逆全球化充斥西方社会,成为西方国家政治主流。

——摘编自栾文莲《对当前西方国家反全球化与逆全球化的分析评判》

材料三 全球化对世界经济、政治、文化乃至社会进程等多层次、多方面的发展都产生了重大的作用和影响……对于“全球化”的起源问题学术界一直没有达成共识,有人认为全球化源于16世纪;有人认为全球化起源于第二次世界大战之后;还有人认为20世纪90年代是全球化真正开始阶段……一般认为,全球化包括各个领域的内容。但是,由于经济全球化的影响巨大,且是全球化的根本推动力,因此备受关注。

——摘编自杨宁一《历史学习的新视野新知识》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分析西方国家“逆全球化”出现的根源,并概括进入21世纪以来“逆全球化”发展进程的特点。

(2)根据材料三并结合所学知识,围绕“全球化起源”问题,选择你赞成的一种观点,并说明理由(也可提出你自己的观点并加以说明)。

湖南省永州市蓝山县第二中学2024-2025学年高二下学期期中考试历史试题参考答案

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 D C C B B A C C B B

题号 11 12 13 14 15 16

答案 C A C A B B

17.(1)特点:教育形式多样;书院教育兴盛;少数民族地区教育获得发展;教育成就突出。原因:经济重心南移,湖南经济获得较大发展并推动教育发展;湖南社会相对稳定;政府重文轻武政策的实行;科举制度的完善;理学的发展和理学家的推动。

(2)1912年,中国民国临时政府成立,推翻了两千多年的封建君主专制制度,建立了资产阶级共和国,推动了政治民主化,为湖南教育改革奠定了制度基础,同时,湖南地区地理位置特殊,战事不断,为了适应军事需要,湖南地区重视军事教育。再加上,有识之士和政府观念的推动,在重视教育的历史文化传统中,湖南学习西方的近代教育体制,进行了较为全面的教育改革。经过一系列的教育改革,推动了湖南新式教育的发展,优化了教育教学质量,为中国革命培养了大批人才。同时,湖南的教育改革推动了整个中国的教育改革,推动了民国近代教育体系的发展,推动了社会重教兴学风气的发展。

18.示例:

论题:第二次世界大战客观上促进了战后和平与国际新秩序的构建。

阐述:第二次世界大战带来的深重灾难促使国际社会深刻反思战争根源,并通过一系列和平实践构建新的国际秩序。二战后期以来,美国先后倡导建立了布雷顿森林体系和国际贸易体系,这为战后全球经济复苏提供了制度保障,减少了因经济竞争引发的国际冲突。1945年召开的雅尔塔会议奠定了联合国的基础,同年《联合国宪章》正式生效。联合国安理会负责维护国际和平与安全,这体现出国际社会通过有效的集体安全机制来防止战争的发生,有利于世界和平与发展。综上,二战后的和平实践不仅是对战争的否定,更是通过制度创新、经济合作来实现长期稳定的发展。

(示例仅供参考,不作为唯一的评分标准。)

19.(1)原因:全球化导致美欧发达地区国际地位相对衰落,进而削弱了其支持全球化的动力;发达国家内部贫富差距扩大导致反全球化民意愈加强烈;国内利益冲突和社会分裂进一步加剧。

特点:经济领域扩展到政治领域;由民众民间行为上升到国家政府的政治行为。

(2)同意第一种观点:全球化起源于16世纪。说明:16世纪新航路的开辟是全球化开始的标志。新航路的开辟改变了世界格局和历史发展进程,西欧国家走上对外殖民扩张道路,密切了世界各地的联系,推动了世界市场的迅速拓展。

同意第二种观点:全球化起源于第二次世界大战之后。说明:战后资本主义世界经济体系的形成是全球化开始的标志。《布雷顿森林协定》建立了以美元为中心的世界货币体系,为世界货币关系提供了统一的标准和基础。1947年关贸总协定的签订客观上创造了一个自由贸易的环境,推动了战后经济的发展,国际货币基金组织和国际复兴开发银行、关贸总协定这三大国际经济组织标志着世界范围内的经济活动已经纳入到全球管辖的范畴,是世界经济朝着体系化和制度化方向发展的反映,从此真正意义上的全球化出现。

同意第三种观点:20世纪90年代是全球化的开始。说明:20世纪90年代冷战结束是全球化真正开始的标志。20世纪90年代以来,信息技术的迅猛发展把世界各国各地区更加紧密的联系在一起,20世纪90年代的东欧剧变,苏联解体标志着两极格局的瓦解和冷战的结束,为全球化扫清了障碍,跨国公司和各种国际组织推动了经济全球化的迅速发展,绝大多数国家实行了市场经济体制,推动了世界经济向全球化发展。

同课章节目录