陕西省渭南市韩城市2024-2025年高二下学期期末考试历史试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 陕西省渭南市韩城市2024-2025年高二下学期期末考试历史试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 194.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-06-26 16:52:12 | ||

图片预览

文档简介

陕西省韩城市2024-2025学年高二下学期期末考试历史试题

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、单选题

1.春秋时期,吴王夫差开凿了连接江淮的运河——邗沟。此后历代都有运河工程,其中隋朝的工程最为浩大。清朝大运河首次南北贯通,沟通五大水系,使得“运漕商旅,往来不绝”,“自是天下利于转输”。大运河得以发展贯通的主要条件是( )

A.长途贩运贸易的需要 B.国家强大的组织能力

C.运河沿岸城市的发展 D.水利工程技术的提高

2.铁锸,可翻地起土。如图是云南昭通出土的西汉中期“蜀郡”所制铁锸,上刻有“蜀郡千万”的铭文。该铁锸可佐证当时( )

A.汉与边疆少数民族间经济的互补性

B.云南地区农业生产已盛行精耕细作

C.先进生产方式逐渐向西南地区扩展

D.西南丝绸之路上的民间冶铁业发达

3.下表为唐朝城市规模及功能的统计表。该划分( )

城市等级 城市规模(平均占地面积) 主要功能

都城 约84平方千米,宫殿区规模宏大,规划规整 政治中心,全国行政决策枢纽,文化交流核心区域,商业繁荣且有众多高端消费场所

州府城 10—30平方千米不等,有较为规整的街区布局 区域政治、经济、文化中心,设有地方行政机构,商业贸易活跃,交通枢纽地位显著

县城 2—8平方千米左右,布局相对简单 地方基层行政中心,以服务周边乡村的小型商业活动为主,承担一定治安管理职能

A.体现了城市建设的等级性 B.反映了城市的经济功能

C.反映了城市人口分布均匀 D.体现城市的军事防御性

4.下表为宋元时期书院的分布统计,据此可推知

流域 宋朝 元朝

书院数 百分比 书院数 百分比

黄河 13 3.26 43 18.94

长江 297 74.43 152 66.96

珠江 89 22.31 32 14.10

合计 399 100 227 100

A.文化教育受自然条件影响

B.民族交往交融的不断加强

C.南北经济差距的持续扩大

D.政局变动影响文化的传播

5.中国古代有大量外来的农作物传入并推广种植。秦汉到唐宋之间传进来的基本上叫“胡”,例如胡萝卜、胡椒、胡瓜等;宋到明清时期传入的基本上叫“番”或者“洋”,例如番薯、番茄、洋芋等。外来作物命名的变化反映了( )

A.精耕细作农业模式的发展 B.民间对外来事物接受态度不同

C.对外贸易路线的重要变化 D.西方殖民侵略不断加深的影响

6.1872年上海轮船招商局成立后,采用公开招股的方式,一方面股东通过股票获得高额股息和利润,另一方面,也要承担股票贬值和企业破产的风险。与此同时,招商局在利润的分配中加入了对政府的“报效”。由此可见,轮船招商局( )

A.侧面折射洋务企业的官办特点 B.预示了洋务运动最终失败的必然性

C.推动近代化深入到了金融领域 D.经营体制已经具有某些近代化特征

7.19世纪80年代,康有为主张博物院“当令其属之于公,勿据为一己之私,于是任其制度之新奇,以开民智而悦民心。”1905年,张謇进一步请求清廷“尽出其历代内府所藏,以公于国人……且京师此馆成立以后,可渐推行各行省,庶使莘莘学子,得有所观摩研究,以补益于学校。”此类主张意在借助博物馆( )

A.提升国民素质 B.推动文物搜集整理 C.宣传维新思想 D.增强文物主权意识

8.20世纪80年代中后期购销价格倒挂背景下,我国开始粮食市场化尝试;90年代初期粮食产量徘徊背景下,开启以调动种粮积极性为重心的保护价收购制度;90年代中后期通货膨胀背景下,进行防止粮价大幅波动的宏观调控;21世纪初粮食过剩背景下,开启供给侧结构性调整取向的市场化改革。这说明( )

A.粮食安全事关国计民生 B.市场调节维护粮价稳定

C.改革开放推动农业发展 D.城乡之间差距不断缩小

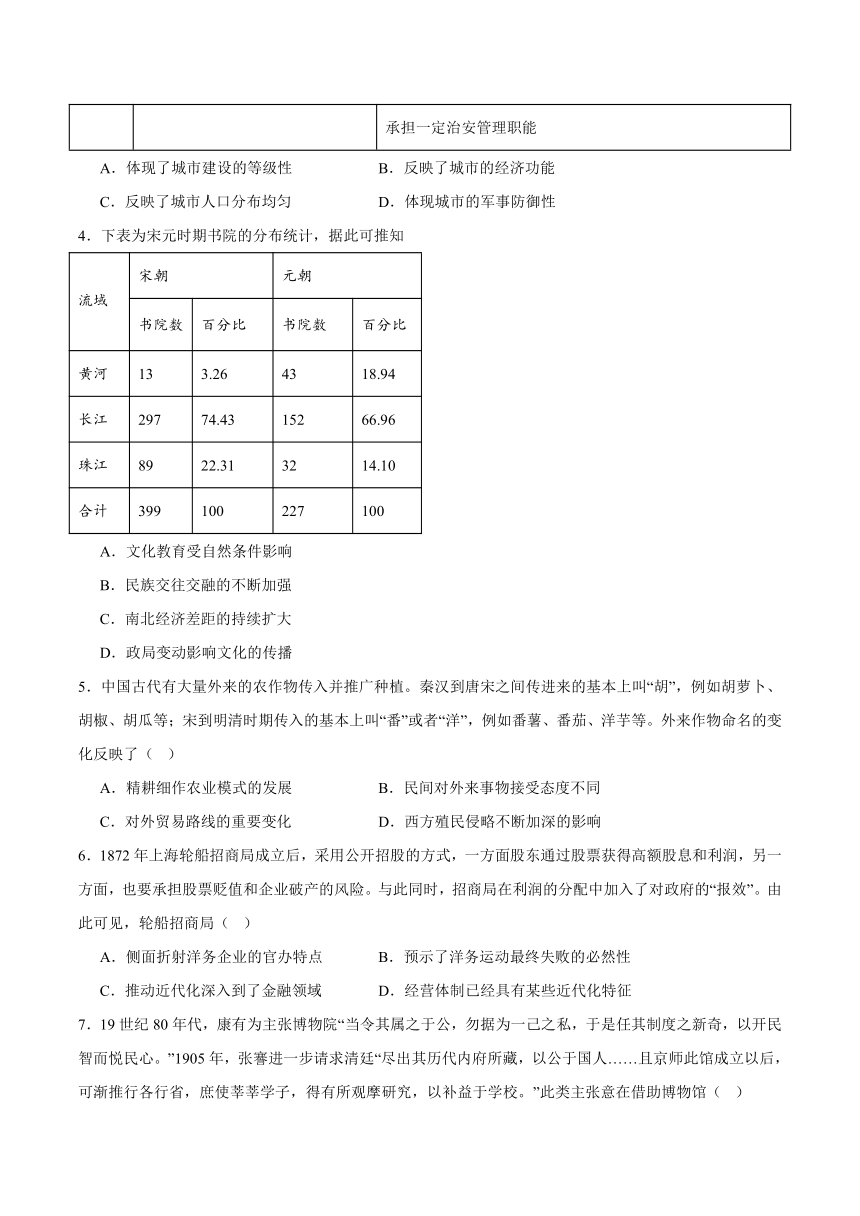

9.北京大兴国际机场采用“放射状”跑道布局与“五指廊”航站楼设计,实现了从航站楼中心到最远登机口步行距离不超过600米、时间仅需约8分钟的高效通行。其主航站楼屋顶投影面积达30余万平方米,是世界最大单体航站楼之一。大兴机场的建成体现了当代中国( )

A.着力提升综合交通运营效率 B.航空枢纽辐射能力不断提升

C.已经跻身世界航天大国之列 D.城市内部交通拥堵得以缓解

10.2024年底,DeepSeek-R1发布,至今已有多个行业和地方接入大模型。比亚迪等20余家新能源车企接入大模型后探索车路协同,优化辅助驾驶算法。WPS可调用DeepSeek,支持PPT自动生成、数据分析和文本润色。南京等多地城市算力网部署DeepDeek,支撑政务、医疗等领域的数据处理。由此可知人工智能( )

A.促使虚拟经济成为新趋势 B.融入传统行业创造新价值

C.推动创新成为行业新驱动 D.使得科技竞争成为新焦点

11.骑士文学是欧洲中世纪世俗文学的重要成就,最初产生于11世纪下半叶,盛行于12、13世纪。如《亚瑟王和他的“圆桌骑士”》描绘兰斯洛特爵士对王后矢志不渝的深情,《罗兰之歌》则生动描绘了骑士们的忠诚与英勇。这主要表明( )

A.中世纪封君封臣制度正逐步走向瓦解

B.工商业发展推动了人文主义广泛传播

C.骑士文化被赋予浪漫和理想主义色彩

D.市民阶层对封建制度和教会权威不满

12.印度艺术历史悠久,形式多样。毗湿奴是印度教中的一位重要神祇,经常作为雕塑和绘画的主题出现在古印度的艺术作品中;古印度舞曲,如婆罗多舞、卡塔克舞等,与印度教的祭祀仪式和节日庆典密切相关;阿旃陀石窟寺是佛教石窟寺,但其艺术风格也反映了印度教的影响。由此可知,古印度( )

A.艺术发展深受宗教影响 B.艺术发展融合了东西文化

C.种姓制度影响艺术发展 D.宗教与建筑发展相辅相成

13.据史料记载,东南亚香料通过朝贡贸易进入明朝宫廷,并融入中药体系和文人雅集之中,17世纪,欧洲贵族将东南亚香料视为身份象征,用于腌制肉类和宗教仪式,催生出“香文化”。这表明当时( )

A.国际贸易推动跨区域文化交融 B.对外交流致使社会奢靡之风的蔓延

C.早期全球化引发生活方式趋同 D.东南亚国家成为全球贸易的主导者

14.1806年耶拿战役中,普鲁士引以为傲的传统线列战术被彻底击溃,暴露出军事体制的僵化与落后。此役后普鲁士被迫签署《提尔西特和约》,国家主权严重受损。战败刺激普鲁士启动一系列改革:如废除农奴制,允许土地自由买卖,解放农村生产力;建立后备军体系,打破贵族垄断军官的传统。据此可知拿破仑战争( )

A.实现了普鲁士国家的统一 B.结束了普鲁士的君主专制

C.推动了普鲁士的社会转型 D.推动普鲁士启蒙思想兴起

15.第一次世界大战期间,约150万印度士兵被英国征召参战,他们在欧洲战场与“白人”敌军直接交锋;法属西非殖民地士兵也在宗主国命令下为“保卫法兰西”而战。这些参战经历使许多殖民地士兵意识到,“白人”并非不可战胜。这一现象( )

A.导致欧洲殖民体系迅速崩溃 B.为亚非民族解放运动创造条件

C.加速了“一战”的胜利进程 D.推动资产阶级民主革命的高涨

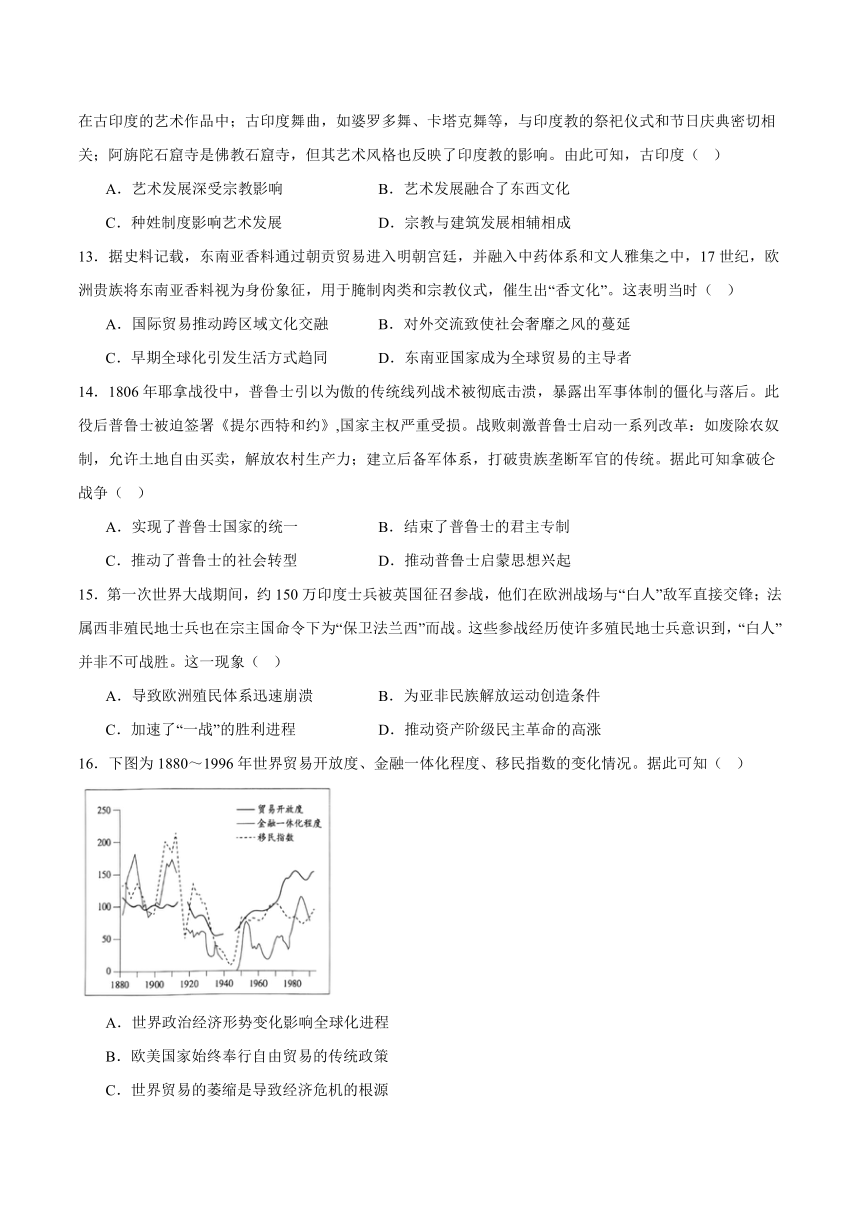

16.下图为1880~1996年世界贸易开放度、金融一体化程度、移民指数的变化情况。据此可知( )

A.世界政治经济形势变化影响全球化进程

B.欧美国家始终奉行自由贸易的传统政策

C.世界贸易的萎缩是导致经济危机的根源

D.第二次世界大战直接造成世界贸易停滞

二、材料题

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一 早在西周时期,我国就有隔离病人的防疫措施。《睡虎地秦墓竹简》记载有防治传染病的法律条文。两宋时期,人们已经开始探索出瘟疫流行的原因,注意到自然环境和疫病之间的关系,充分发动民间力量防疫。到了明代,种痘预防天花,已受到广泛的注意。据俞茂鲲《痘科金镜赋集解》记载:“种痘法起源于明朝隆庆年间(1567—1572)宁国府太平县”,并“由此蔓延天下”。清代医学著作《种痘新书》记载:“种痘者八九十人,其莫救者二三十耳。”后来,人痘接种法传到欧亚各国。1769年,英国医生琴纳在中国人痘接种法的启发下,发明了牛痘免疫法。

——摘编自《中国疫病史鉴》

材料二 近代前期,“求进步的中国人”坚信“要救国,只有学外国”。当时中医界“或立奇方以欺世;或假托仙佛之方;或托西术东艺,欺人图利”。陈独秀指出,中医“既不解人身之构造,复不事药性之分析,菌毒传染,更无闻焉”。知识精英们“以科学的名义”对中医的批判,最终酿成民国政府三次试图废除中医的行动。随着外国侵略进一步加剧,“传统力量”反而渐渐显现出真实价值,1920年代中后期以降,中医与中国民族、身体、思想、文化系统的关联逐渐紧密。钱穆认为,包括中医在内的中国传统文化“不仅可以容受近代西方之科学文明,应该还能融化能开新”。

——摘编自皮国立《近代中西医的博弈:中医抗菌史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代疫病防治的特点,并简述中国古代疫病防治的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出中国近代知识精英对中医学态度的变化,并分析其变化的原因。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料一 1607年英国第一批移民抵达北美时,在美国今天的版图范围内只有38万印第安人,地广人稀,每平方英里不过2人,并且这些印第安人还处在氏族社会阶段。那些从事殖民掠夺事业的英国贵族和富商,在政府的支持下,把大量英国人和欧洲其他国家的人诱至北美。无数受宗教迫害、政治迫害的人,无数贫困破产、走投无路的人、处于社会下层的广大工农群众,就这样成了北美移民的先驱。在开始阶段,招徕移民并不容易,1607年到1641年的移民人口不过5万,往后才日渐加速,到1775年移民人数已达250万(包括移民的土生后裔),其中欧洲白人约200万,非洲黑人约50万。

——摘编自刘天怡《美国工业化过程中的人口问题》

材料二 1979年,中国接收了28万越南难民,在广西、云南等地建立了华侨农场,同时推行“以工代赈”政策,发展橡胶种植与加工业,使难民群体逐步融入地方产业链。对于华侨农场的改革,提倡"管理融入社会",强调地方政府、企业和社会组织的多方协作。1982年,我国加入《难民公约》,获得国际规则制定参与资格,1982年宪法明确"给予外国人受庇护的权利"。2012年,通过《出境入境管理法》,明确了难民身份认定程序。我国在东南亚难民危机中展现出"负责任大国"形象,为90年代参与联合国维和行动积累了外交资本。20世纪90年代,广东省通过民营企业吸纳归国难民就业。2014年《关于在华难民社会融入的指导意见》鼓励难民参与职业技能培训,昆明等地试点难民子女进入公立学校就读。2015年叙利亚危机中,我国向约旦、黎巴嫩提供约1亿元人道援助,"以难民外交拓展一带一路合作"。

——摘编自联合国难民署《全球难民治理与中国角色》等

(1)根据材料一并结合所学知识,分析1607-1775年欧洲人大量移民北美洲的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括改革开放后我国难民政策发展的表现,并简述其积极影响。

19.阅读材料,完成下列要求。

材料一 从1415年葡萄牙人占领休达开始,西班牙、葡萄牙先后强行占领休达、桑给巴尔、菲斯、摩加迪沙和丹吉尔等沿海城市。1878年柏林会议后,西方国家沿主要交通路线、工矿地区又建立大批城市,如达累斯萨拉姆、约翰内斯堡等。这些城市多为非洲国家首都、商业、工矿中心。1856年非洲2万人口以上城市9座,6万人口以上城市3座。19世纪末的热带非洲,5万人口以上城市10座。1920—1950年非洲城市人口由1000万人增长至3100万人,占总人口百分比由7%上升为14%,增加7个百分点,而同期世界城市人口占总人口百分比提高9个百分点。

——摘编自李晶等《非洲城市化探析》

材料二 非洲独立后,非洲国家全力以赴推行工业化战略,力图以工业化带动经济的全面发展,工业化推动城市化,使得该时期城市人口增长率一直居世界前列,2005—2010年,非洲城市化年均增长率达3.31%,同期西非和中非地区高达4.03%。非洲经济发展趋势与高速增长城市化率形成反差:非洲国家除20世纪60年代初至70年代中期经济发展较快外,70年代后国家经济出现停滞甚至衰退迹象;热带非洲1970—1980年工业增长率为3.8%,1980—1993年竟降至0.6%,非洲多国贫困化趋势加剧。

——摘编自车效梅等《非洲城市化的现状、特点和发展趋势》

(1)根据材料一,概括19世纪中期至20世纪中期非洲城市化的发展态势。

(2)根据材料一、二,结合所学知识,简析非洲独立后的城市化。

20.阅读材料,完成下列要求。

材料 从古至今,春节的庆祝方式和意义都在不断地发展和演变,以下是春节发展的主要阶段:

主要阶段 概况

上古时期 源于上古时期的“腊祭”,以农历的“岁首”作为新旧交替的标志。

夏商周时期 春节被称为上日、元日、改岁、献岁,岁首在日期上有差异,核心均为祭祀祖先与天地,体现了“敬天法祖”的传统。

秦汉时期 秦始皇统一后采用颛顼历,以十月为岁首;汉武帝太初元年(前104年)正式确定以夏历正月为岁首。春节习俗逐渐丰富,节日从宗教仪式向民俗活动扩展。

魏晋隋唐 春节从唐代开始成为政府法定假日,逐渐成为全民性节日。

宋元时期 春节习俗进一步世俗化;元朝统治者保留汉俗,同时融入“白节”(蒙古新年)的某些仪式,如献哈达、祭火神等。

明清时期 贴春联、吃饺子、吃年糕、舞龙舞狮等习俗定型;官方“封印”休假与民间“忙年”结合,形成从小年(腊月二十三/四)到元宵节的完整节庆周期。

民国时期 民国政府改用公历,将公历1月1日称为“元旦”,农历正月初一改称“春节”。

新中国成立以来 1949年12月23日,政务院会议通过《全国年节及纪念日放假办法》,分别规定了春节和元旦等法定假日的放假日期。2024年12月4日,“春节——中国人庆祝传统新年的社会实践”成功列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。

——根据萧放《节日里的中国——春节》整理

提取材料中的相关信息,自拟论题,并结合相关史实加以论述。(要求:论题明确,史论结合,论述充分,表述清晰)

陕西省韩城市2024-2025学年高二下学期期末考试历史试题参考答案

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 B C A D C D A A B C

题号 11 12 13 14 15 16

答案 C A A C B A

17.(1)特点:通过立法防控;政府救治与民间防控结合;协调人与自然关系;探索免疫治疗方法。

影响:减轻了民众的疾患痛苦,保护了民众健康;促进了中医药学的发展;有利于社会稳定和维护统治秩序;传播到欧亚地区,推动了西方医疗卫生事业的发展。

(2)变化:由全盘否定到重新认可。

原因:民族危机加深;一战揭露了西方列强的扩张本质;近代科学的发展进步;中医学自身的价值及其发展;民族意识与国家意识的觉醒(新文化运动的深入发展,或知识精英对东西方文化的认识更加理性)。

18.(1)原因:北美洲地广人稀;西欧国家的殖民扩张;欧洲社会局势动荡;阶级矛盾尖锐;贫富分化及宗教战争;欧洲多国政府、贵族及富商的支持与诱导。

(2)表现:法律体系完善,加入国际公约并立法规范难民管理;强化社会融入措施,如教育、职业技能培训;民营企业参与难民就业安置;将难民政策与外交战略结合,服务“一带一路”。

影响:提升中国国际形象,积累外交资源;促进区域合作与“一带一路”发展;推动国内社会经济融合与稳定;增强中国在全球难民治理中的影响力。

19.(1)发展态势:城市数量增长;城市人口增加;城市分布呈殖民地化特征;发展速度低于世界平均水平。

(2)积极影响:推动一批工业化城市兴起;加速了城市化进程;改变了城市发展的主导力量;改变了殖民时期以贸易、行政为主的城市功能。

局限性:城市化与经济发展脱节;城市贫困问题严重。

20.论题:春节的发展演变是中国社会政治、经济、文化变迁的生动写照。

论述:上古至秦汉,春节从 “腊祭” 发展,岁首日期的确定与政治统一、历法完善相关,习俗从宗教向民俗扩展,体现了国家权力对时间秩序的统一规范,同时,春节习俗逐渐丰富,从宗教仪式向民俗活动扩展,反映了统一帝国下社会生活的整合与文化认同的初步构建。魏晋隋唐,春节成为法定假日,这既是国家治理的需要,也反映了社会生活的繁荣。宋元时期,春节习俗进一步世俗化,体现商品经济发展与市民阶层壮大,元朝统治者保留汉俗并融入蒙古“白节”元素(如献哈达、祭火神),彰显了多民族政权下文化的交流与融合。民国与新中国对春节的界定和法定,既受近代西学东渐与现代国家治理影响,又传承民族文化基因。2024年,春节成功列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。这不仅是国际社会对春节文化价值的认可,更是当代中国在全球化背景下文化自信显著增强、积极推动中华优秀传统文化走向世界的生动体现。

从远古祭祀到全民佳节,从时间秩序的确立到法定假日的保障,从农耕习俗到非遗瑰宝,春节的每一次演变都深深植根于中国社会的政治变革、经济发展与文化交融之中。它不仅是中华民族最重要的传统节日,更是一部活态的社会发展史,承载着民族的文化基因、集体记忆与精神追求,并在时代变迁中不断焕发新的生机与活力

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、单选题

1.春秋时期,吴王夫差开凿了连接江淮的运河——邗沟。此后历代都有运河工程,其中隋朝的工程最为浩大。清朝大运河首次南北贯通,沟通五大水系,使得“运漕商旅,往来不绝”,“自是天下利于转输”。大运河得以发展贯通的主要条件是( )

A.长途贩运贸易的需要 B.国家强大的组织能力

C.运河沿岸城市的发展 D.水利工程技术的提高

2.铁锸,可翻地起土。如图是云南昭通出土的西汉中期“蜀郡”所制铁锸,上刻有“蜀郡千万”的铭文。该铁锸可佐证当时( )

A.汉与边疆少数民族间经济的互补性

B.云南地区农业生产已盛行精耕细作

C.先进生产方式逐渐向西南地区扩展

D.西南丝绸之路上的民间冶铁业发达

3.下表为唐朝城市规模及功能的统计表。该划分( )

城市等级 城市规模(平均占地面积) 主要功能

都城 约84平方千米,宫殿区规模宏大,规划规整 政治中心,全国行政决策枢纽,文化交流核心区域,商业繁荣且有众多高端消费场所

州府城 10—30平方千米不等,有较为规整的街区布局 区域政治、经济、文化中心,设有地方行政机构,商业贸易活跃,交通枢纽地位显著

县城 2—8平方千米左右,布局相对简单 地方基层行政中心,以服务周边乡村的小型商业活动为主,承担一定治安管理职能

A.体现了城市建设的等级性 B.反映了城市的经济功能

C.反映了城市人口分布均匀 D.体现城市的军事防御性

4.下表为宋元时期书院的分布统计,据此可推知

流域 宋朝 元朝

书院数 百分比 书院数 百分比

黄河 13 3.26 43 18.94

长江 297 74.43 152 66.96

珠江 89 22.31 32 14.10

合计 399 100 227 100

A.文化教育受自然条件影响

B.民族交往交融的不断加强

C.南北经济差距的持续扩大

D.政局变动影响文化的传播

5.中国古代有大量外来的农作物传入并推广种植。秦汉到唐宋之间传进来的基本上叫“胡”,例如胡萝卜、胡椒、胡瓜等;宋到明清时期传入的基本上叫“番”或者“洋”,例如番薯、番茄、洋芋等。外来作物命名的变化反映了( )

A.精耕细作农业模式的发展 B.民间对外来事物接受态度不同

C.对外贸易路线的重要变化 D.西方殖民侵略不断加深的影响

6.1872年上海轮船招商局成立后,采用公开招股的方式,一方面股东通过股票获得高额股息和利润,另一方面,也要承担股票贬值和企业破产的风险。与此同时,招商局在利润的分配中加入了对政府的“报效”。由此可见,轮船招商局( )

A.侧面折射洋务企业的官办特点 B.预示了洋务运动最终失败的必然性

C.推动近代化深入到了金融领域 D.经营体制已经具有某些近代化特征

7.19世纪80年代,康有为主张博物院“当令其属之于公,勿据为一己之私,于是任其制度之新奇,以开民智而悦民心。”1905年,张謇进一步请求清廷“尽出其历代内府所藏,以公于国人……且京师此馆成立以后,可渐推行各行省,庶使莘莘学子,得有所观摩研究,以补益于学校。”此类主张意在借助博物馆( )

A.提升国民素质 B.推动文物搜集整理 C.宣传维新思想 D.增强文物主权意识

8.20世纪80年代中后期购销价格倒挂背景下,我国开始粮食市场化尝试;90年代初期粮食产量徘徊背景下,开启以调动种粮积极性为重心的保护价收购制度;90年代中后期通货膨胀背景下,进行防止粮价大幅波动的宏观调控;21世纪初粮食过剩背景下,开启供给侧结构性调整取向的市场化改革。这说明( )

A.粮食安全事关国计民生 B.市场调节维护粮价稳定

C.改革开放推动农业发展 D.城乡之间差距不断缩小

9.北京大兴国际机场采用“放射状”跑道布局与“五指廊”航站楼设计,实现了从航站楼中心到最远登机口步行距离不超过600米、时间仅需约8分钟的高效通行。其主航站楼屋顶投影面积达30余万平方米,是世界最大单体航站楼之一。大兴机场的建成体现了当代中国( )

A.着力提升综合交通运营效率 B.航空枢纽辐射能力不断提升

C.已经跻身世界航天大国之列 D.城市内部交通拥堵得以缓解

10.2024年底,DeepSeek-R1发布,至今已有多个行业和地方接入大模型。比亚迪等20余家新能源车企接入大模型后探索车路协同,优化辅助驾驶算法。WPS可调用DeepSeek,支持PPT自动生成、数据分析和文本润色。南京等多地城市算力网部署DeepDeek,支撑政务、医疗等领域的数据处理。由此可知人工智能( )

A.促使虚拟经济成为新趋势 B.融入传统行业创造新价值

C.推动创新成为行业新驱动 D.使得科技竞争成为新焦点

11.骑士文学是欧洲中世纪世俗文学的重要成就,最初产生于11世纪下半叶,盛行于12、13世纪。如《亚瑟王和他的“圆桌骑士”》描绘兰斯洛特爵士对王后矢志不渝的深情,《罗兰之歌》则生动描绘了骑士们的忠诚与英勇。这主要表明( )

A.中世纪封君封臣制度正逐步走向瓦解

B.工商业发展推动了人文主义广泛传播

C.骑士文化被赋予浪漫和理想主义色彩

D.市民阶层对封建制度和教会权威不满

12.印度艺术历史悠久,形式多样。毗湿奴是印度教中的一位重要神祇,经常作为雕塑和绘画的主题出现在古印度的艺术作品中;古印度舞曲,如婆罗多舞、卡塔克舞等,与印度教的祭祀仪式和节日庆典密切相关;阿旃陀石窟寺是佛教石窟寺,但其艺术风格也反映了印度教的影响。由此可知,古印度( )

A.艺术发展深受宗教影响 B.艺术发展融合了东西文化

C.种姓制度影响艺术发展 D.宗教与建筑发展相辅相成

13.据史料记载,东南亚香料通过朝贡贸易进入明朝宫廷,并融入中药体系和文人雅集之中,17世纪,欧洲贵族将东南亚香料视为身份象征,用于腌制肉类和宗教仪式,催生出“香文化”。这表明当时( )

A.国际贸易推动跨区域文化交融 B.对外交流致使社会奢靡之风的蔓延

C.早期全球化引发生活方式趋同 D.东南亚国家成为全球贸易的主导者

14.1806年耶拿战役中,普鲁士引以为傲的传统线列战术被彻底击溃,暴露出军事体制的僵化与落后。此役后普鲁士被迫签署《提尔西特和约》,国家主权严重受损。战败刺激普鲁士启动一系列改革:如废除农奴制,允许土地自由买卖,解放农村生产力;建立后备军体系,打破贵族垄断军官的传统。据此可知拿破仑战争( )

A.实现了普鲁士国家的统一 B.结束了普鲁士的君主专制

C.推动了普鲁士的社会转型 D.推动普鲁士启蒙思想兴起

15.第一次世界大战期间,约150万印度士兵被英国征召参战,他们在欧洲战场与“白人”敌军直接交锋;法属西非殖民地士兵也在宗主国命令下为“保卫法兰西”而战。这些参战经历使许多殖民地士兵意识到,“白人”并非不可战胜。这一现象( )

A.导致欧洲殖民体系迅速崩溃 B.为亚非民族解放运动创造条件

C.加速了“一战”的胜利进程 D.推动资产阶级民主革命的高涨

16.下图为1880~1996年世界贸易开放度、金融一体化程度、移民指数的变化情况。据此可知( )

A.世界政治经济形势变化影响全球化进程

B.欧美国家始终奉行自由贸易的传统政策

C.世界贸易的萎缩是导致经济危机的根源

D.第二次世界大战直接造成世界贸易停滞

二、材料题

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一 早在西周时期,我国就有隔离病人的防疫措施。《睡虎地秦墓竹简》记载有防治传染病的法律条文。两宋时期,人们已经开始探索出瘟疫流行的原因,注意到自然环境和疫病之间的关系,充分发动民间力量防疫。到了明代,种痘预防天花,已受到广泛的注意。据俞茂鲲《痘科金镜赋集解》记载:“种痘法起源于明朝隆庆年间(1567—1572)宁国府太平县”,并“由此蔓延天下”。清代医学著作《种痘新书》记载:“种痘者八九十人,其莫救者二三十耳。”后来,人痘接种法传到欧亚各国。1769年,英国医生琴纳在中国人痘接种法的启发下,发明了牛痘免疫法。

——摘编自《中国疫病史鉴》

材料二 近代前期,“求进步的中国人”坚信“要救国,只有学外国”。当时中医界“或立奇方以欺世;或假托仙佛之方;或托西术东艺,欺人图利”。陈独秀指出,中医“既不解人身之构造,复不事药性之分析,菌毒传染,更无闻焉”。知识精英们“以科学的名义”对中医的批判,最终酿成民国政府三次试图废除中医的行动。随着外国侵略进一步加剧,“传统力量”反而渐渐显现出真实价值,1920年代中后期以降,中医与中国民族、身体、思想、文化系统的关联逐渐紧密。钱穆认为,包括中医在内的中国传统文化“不仅可以容受近代西方之科学文明,应该还能融化能开新”。

——摘编自皮国立《近代中西医的博弈:中医抗菌史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代疫病防治的特点,并简述中国古代疫病防治的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出中国近代知识精英对中医学态度的变化,并分析其变化的原因。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料一 1607年英国第一批移民抵达北美时,在美国今天的版图范围内只有38万印第安人,地广人稀,每平方英里不过2人,并且这些印第安人还处在氏族社会阶段。那些从事殖民掠夺事业的英国贵族和富商,在政府的支持下,把大量英国人和欧洲其他国家的人诱至北美。无数受宗教迫害、政治迫害的人,无数贫困破产、走投无路的人、处于社会下层的广大工农群众,就这样成了北美移民的先驱。在开始阶段,招徕移民并不容易,1607年到1641年的移民人口不过5万,往后才日渐加速,到1775年移民人数已达250万(包括移民的土生后裔),其中欧洲白人约200万,非洲黑人约50万。

——摘编自刘天怡《美国工业化过程中的人口问题》

材料二 1979年,中国接收了28万越南难民,在广西、云南等地建立了华侨农场,同时推行“以工代赈”政策,发展橡胶种植与加工业,使难民群体逐步融入地方产业链。对于华侨农场的改革,提倡"管理融入社会",强调地方政府、企业和社会组织的多方协作。1982年,我国加入《难民公约》,获得国际规则制定参与资格,1982年宪法明确"给予外国人受庇护的权利"。2012年,通过《出境入境管理法》,明确了难民身份认定程序。我国在东南亚难民危机中展现出"负责任大国"形象,为90年代参与联合国维和行动积累了外交资本。20世纪90年代,广东省通过民营企业吸纳归国难民就业。2014年《关于在华难民社会融入的指导意见》鼓励难民参与职业技能培训,昆明等地试点难民子女进入公立学校就读。2015年叙利亚危机中,我国向约旦、黎巴嫩提供约1亿元人道援助,"以难民外交拓展一带一路合作"。

——摘编自联合国难民署《全球难民治理与中国角色》等

(1)根据材料一并结合所学知识,分析1607-1775年欧洲人大量移民北美洲的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括改革开放后我国难民政策发展的表现,并简述其积极影响。

19.阅读材料,完成下列要求。

材料一 从1415年葡萄牙人占领休达开始,西班牙、葡萄牙先后强行占领休达、桑给巴尔、菲斯、摩加迪沙和丹吉尔等沿海城市。1878年柏林会议后,西方国家沿主要交通路线、工矿地区又建立大批城市,如达累斯萨拉姆、约翰内斯堡等。这些城市多为非洲国家首都、商业、工矿中心。1856年非洲2万人口以上城市9座,6万人口以上城市3座。19世纪末的热带非洲,5万人口以上城市10座。1920—1950年非洲城市人口由1000万人增长至3100万人,占总人口百分比由7%上升为14%,增加7个百分点,而同期世界城市人口占总人口百分比提高9个百分点。

——摘编自李晶等《非洲城市化探析》

材料二 非洲独立后,非洲国家全力以赴推行工业化战略,力图以工业化带动经济的全面发展,工业化推动城市化,使得该时期城市人口增长率一直居世界前列,2005—2010年,非洲城市化年均增长率达3.31%,同期西非和中非地区高达4.03%。非洲经济发展趋势与高速增长城市化率形成反差:非洲国家除20世纪60年代初至70年代中期经济发展较快外,70年代后国家经济出现停滞甚至衰退迹象;热带非洲1970—1980年工业增长率为3.8%,1980—1993年竟降至0.6%,非洲多国贫困化趋势加剧。

——摘编自车效梅等《非洲城市化的现状、特点和发展趋势》

(1)根据材料一,概括19世纪中期至20世纪中期非洲城市化的发展态势。

(2)根据材料一、二,结合所学知识,简析非洲独立后的城市化。

20.阅读材料,完成下列要求。

材料 从古至今,春节的庆祝方式和意义都在不断地发展和演变,以下是春节发展的主要阶段:

主要阶段 概况

上古时期 源于上古时期的“腊祭”,以农历的“岁首”作为新旧交替的标志。

夏商周时期 春节被称为上日、元日、改岁、献岁,岁首在日期上有差异,核心均为祭祀祖先与天地,体现了“敬天法祖”的传统。

秦汉时期 秦始皇统一后采用颛顼历,以十月为岁首;汉武帝太初元年(前104年)正式确定以夏历正月为岁首。春节习俗逐渐丰富,节日从宗教仪式向民俗活动扩展。

魏晋隋唐 春节从唐代开始成为政府法定假日,逐渐成为全民性节日。

宋元时期 春节习俗进一步世俗化;元朝统治者保留汉俗,同时融入“白节”(蒙古新年)的某些仪式,如献哈达、祭火神等。

明清时期 贴春联、吃饺子、吃年糕、舞龙舞狮等习俗定型;官方“封印”休假与民间“忙年”结合,形成从小年(腊月二十三/四)到元宵节的完整节庆周期。

民国时期 民国政府改用公历,将公历1月1日称为“元旦”,农历正月初一改称“春节”。

新中国成立以来 1949年12月23日,政务院会议通过《全国年节及纪念日放假办法》,分别规定了春节和元旦等法定假日的放假日期。2024年12月4日,“春节——中国人庆祝传统新年的社会实践”成功列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。

——根据萧放《节日里的中国——春节》整理

提取材料中的相关信息,自拟论题,并结合相关史实加以论述。(要求:论题明确,史论结合,论述充分,表述清晰)

陕西省韩城市2024-2025学年高二下学期期末考试历史试题参考答案

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 B C A D C D A A B C

题号 11 12 13 14 15 16

答案 C A A C B A

17.(1)特点:通过立法防控;政府救治与民间防控结合;协调人与自然关系;探索免疫治疗方法。

影响:减轻了民众的疾患痛苦,保护了民众健康;促进了中医药学的发展;有利于社会稳定和维护统治秩序;传播到欧亚地区,推动了西方医疗卫生事业的发展。

(2)变化:由全盘否定到重新认可。

原因:民族危机加深;一战揭露了西方列强的扩张本质;近代科学的发展进步;中医学自身的价值及其发展;民族意识与国家意识的觉醒(新文化运动的深入发展,或知识精英对东西方文化的认识更加理性)。

18.(1)原因:北美洲地广人稀;西欧国家的殖民扩张;欧洲社会局势动荡;阶级矛盾尖锐;贫富分化及宗教战争;欧洲多国政府、贵族及富商的支持与诱导。

(2)表现:法律体系完善,加入国际公约并立法规范难民管理;强化社会融入措施,如教育、职业技能培训;民营企业参与难民就业安置;将难民政策与外交战略结合,服务“一带一路”。

影响:提升中国国际形象,积累外交资源;促进区域合作与“一带一路”发展;推动国内社会经济融合与稳定;增强中国在全球难民治理中的影响力。

19.(1)发展态势:城市数量增长;城市人口增加;城市分布呈殖民地化特征;发展速度低于世界平均水平。

(2)积极影响:推动一批工业化城市兴起;加速了城市化进程;改变了城市发展的主导力量;改变了殖民时期以贸易、行政为主的城市功能。

局限性:城市化与经济发展脱节;城市贫困问题严重。

20.论题:春节的发展演变是中国社会政治、经济、文化变迁的生动写照。

论述:上古至秦汉,春节从 “腊祭” 发展,岁首日期的确定与政治统一、历法完善相关,习俗从宗教向民俗扩展,体现了国家权力对时间秩序的统一规范,同时,春节习俗逐渐丰富,从宗教仪式向民俗活动扩展,反映了统一帝国下社会生活的整合与文化认同的初步构建。魏晋隋唐,春节成为法定假日,这既是国家治理的需要,也反映了社会生活的繁荣。宋元时期,春节习俗进一步世俗化,体现商品经济发展与市民阶层壮大,元朝统治者保留汉俗并融入蒙古“白节”元素(如献哈达、祭火神),彰显了多民族政权下文化的交流与融合。民国与新中国对春节的界定和法定,既受近代西学东渐与现代国家治理影响,又传承民族文化基因。2024年,春节成功列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。这不仅是国际社会对春节文化价值的认可,更是当代中国在全球化背景下文化自信显著增强、积极推动中华优秀传统文化走向世界的生动体现。

从远古祭祀到全民佳节,从时间秩序的确立到法定假日的保障,从农耕习俗到非遗瑰宝,春节的每一次演变都深深植根于中国社会的政治变革、经济发展与文化交融之中。它不仅是中华民族最重要的传统节日,更是一部活态的社会发展史,承载着民族的文化基因、集体记忆与精神追求,并在时代变迁中不断焕发新的生机与活力

同课章节目录