【2023-2025年高考生物真题分类汇编】 专题14 进化(含解析)

文档属性

| 名称 | 【2023-2025年高考生物真题分类汇编】 专题14 进化(含解析) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.9MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2025-06-27 16:41:00 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

三年2023-2025高考生物真题按知识点分类汇编

专题14 进化(含解析)

一、选择题

1.(2023·江苏)细胞色素C是一种线粒体内膜蛋白,参与呼吸链中的电子传递,在不同物种间具有高度保守性。下列关于细胞色素C的叙述正确的是( )

A.仅由C、H、O、N四种元素组成

B.是一种能催化ATP合成的蛋白质

C.是由多个氨基酸通过氢键连接而成的多聚体

D.不同物种间氨基酸序列的相似性可作为生物进化的证据

2.(2023·广东)下列叙述中,能支持将线粒体用于生物进化研究的是( )

A.线粒体基因遗传时遵循孟德尔定律

B.线粒体DNA复制时可能发生突变

C.线粒体存在于各地质年代生物细胞中

D.线粒体通过有丝分裂的方式进行增殖

3.(2023·浙江)太平洋某岛上生存着上百个蜗牛物种,但同一区域中只有少数几个蜗牛物种共存。生活在同一区域的不同蜗牛物种之间外壳相似性高,生活在不同区域的不同蜗牛物种之间外壳相似性低。下列叙述正确的是( )

A.该岛上蜗牛物种数就是该岛的物种多样性

B.该岛上所有蜗牛的全部基因组成了一个基因库

C.同一区域内的不同蜗牛物种具有相似的外壳是自然选择的结果

D.仅有少数蜗牛物种生存在同一区域是种间竞争造成生态位重叠的结果

4.(2023·湖北)现有甲、乙两种牵牛花,花冠的颜色由基因A、a控制。含A基因的牵牛花开紫花,不含A基因的牵牛花开白花。甲开白花,释放的挥发物质多,主要靠蛾类传粉;乙开紫花,释放的挥发物质少,主要靠蜂类传粉。若将A基因转入甲,其花颜色由白变紫,其他性状不变,但对蛾类的吸引下降,对蜂类的吸引增强。根据上述材料,下列叙述正确的是( )

A.甲、乙两种牵牛花传粉昆虫的差异,对维持两物种生殖隔离具有重要作用

B.在蛾类多而蜂类少的环境下,甲有选择优势,A基因突变加快

C.将A基因引入甲植物种群后,甲植物种群的基因库未发生改变

D.甲释放的挥发物是吸引蛾类传粉的决定性因素

5.(2023·浙江)浙江浦江县上山村发现了距今1万年的稻作遗址,证明我国先民在1万年前就开始了野生稻驯化。经过长期驯化和改良,现代稻产量不断提高。尤其是袁隆平院士团队培育成的超级杂交稻品种,创造水稻高产新记录,为我国粮食安全作出杰出贡献。下列叙述正确的是( )。

A.自然选择在水稻驯化过程中起主导作用

B.现代稻的基因库与野生稻的基因库完全相同

C.驯化形成的现代稻保留了野生稻的各种性状

D.超级杂交稻品种的培育主要利用基因重组原理

6.(2023·浙江)不同物种体内会存在相同功能的蛋白质,编码该类蛋白质的DNA序列以大致恒定的速率发生变异。猩猩、大猩猩、黑猩猩和人体内编码某种蛋白质的同源DNA序列比对结果如下表,表中数据表示DNA序列比对碱基相同的百分率。

大猩猩 黑猩猩 人

猩猩 96.61% 96.58% 96.70%

大猩猩 98.18% 98.31%

黑猩猩 98.44%

下列叙述错误的是( )。

A.表中数据为生物进化提供了分子水平的证据

B.猩猩出现的时间早于大猩猩、黑猩猩

C.人类、黑猩猩、大猩猩和猩猩具有共同的祖先

D.黑猩猩和大猩猩的亲缘关系比黑猩猩与猩猩的亲缘关系远

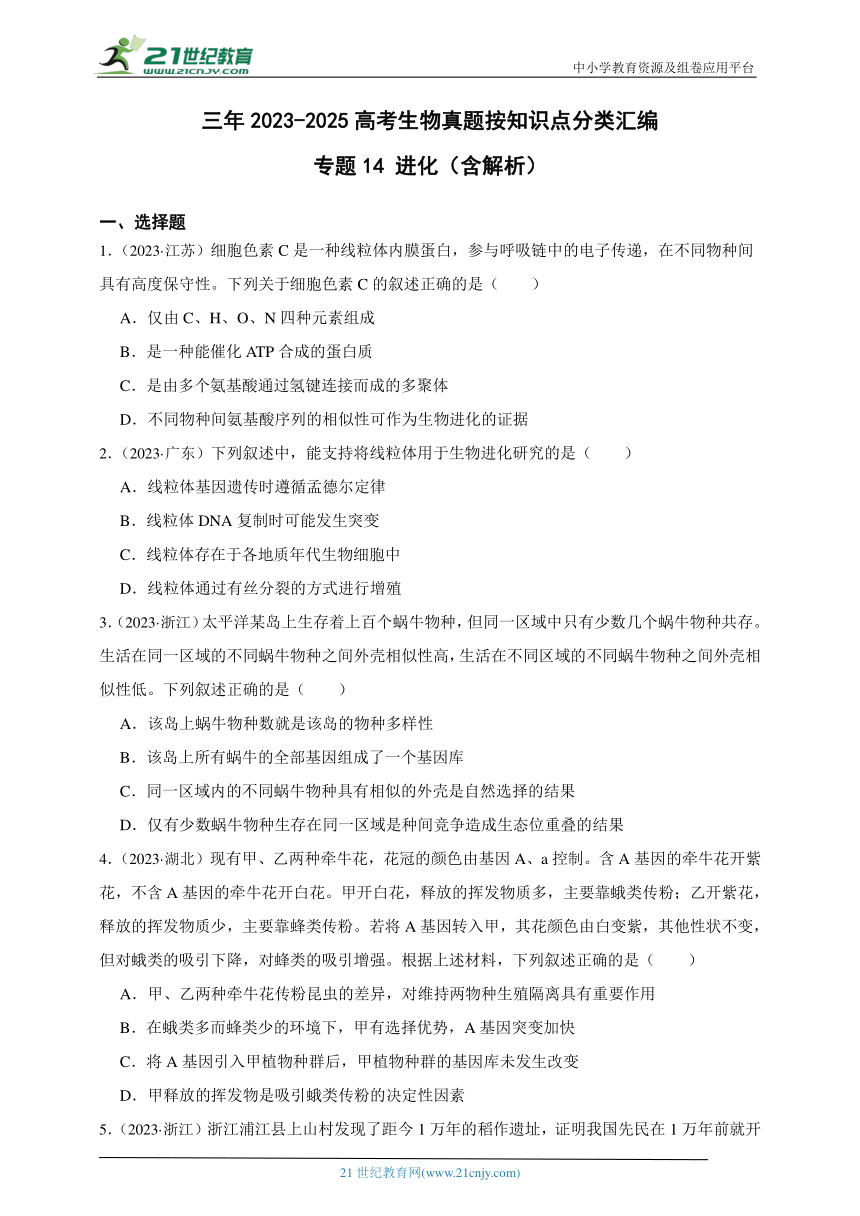

7.(2023·海南)某学者按选择结果将自然选择分为三种类型,即稳定选择、定向选择和分裂选择,如图。横坐标是按一定顺序排布的种群个体表型特征,纵坐标是表型频率,阴影区是环境压力作用的区域。下列有关叙述错误的是( )

A.三种类型的选择对种群基因频率变化的影响是随机的

B.稳定选择有利于表型频率高的个体

C.定向选择的结果是使种群表型均值发生偏移

D.分裂选择对表型频率高的个体不利,使其表型频率降低

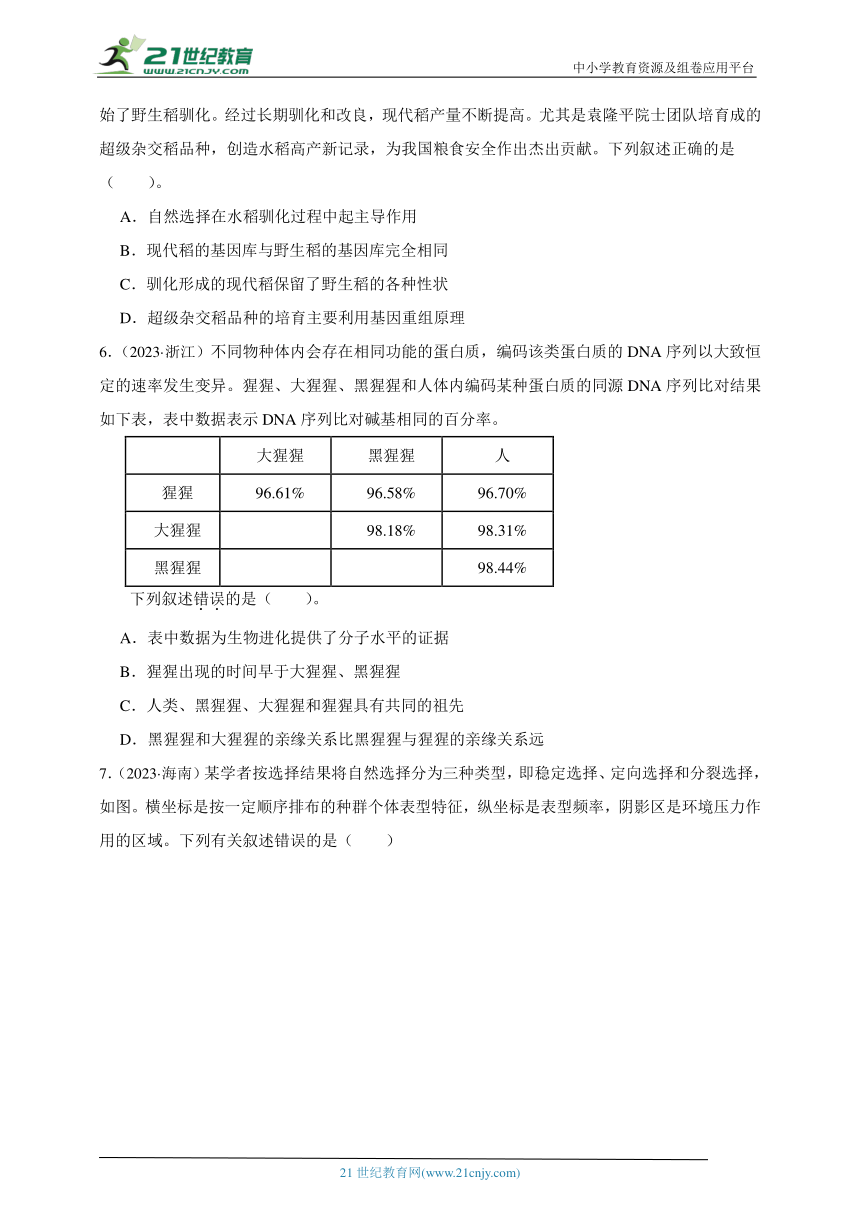

8.(2023·湖北)某二倍体动物种群有100个体,其常染色体上某基因有A1、A2、A3三个等位基因。对这些个体的基因A1、A2、A3进行PCR扩增,凝胶电泳及统计结果如图所示。该种群中A3的基因频率是( )

A.52% B.27% C.26% D.2%

9.(2023·广东)科学理论随人类认知的深入会不断被修正和补充,下列叙述错误的是( )

A.新细胞产生方式的发现是对细胞学说的修正

B.自然选择学说的提出是对共同由来学说的修正

C.RNA逆转录现象的发现是对中心法则的补充

D.具催化功能RNA的发现是对酶化学本质认识的补允

10.(2024·广东)EDAR 基因的一个碱基替换与东亚人有更多汗腺等典型体征有关。用M、m分别表示突变前后的EDAR 基因,研究发现,m的频率从末次盛冰期后开始明显升高。下列推测合理的是( )

A.m的出现是自然选择的结果

B.m不存在于现代非洲和欧洲人群中

C.m的频率升高是末次盛冰期后环境选择的结果

D.MM、Mm和mm个体的汗腺密度依次下降

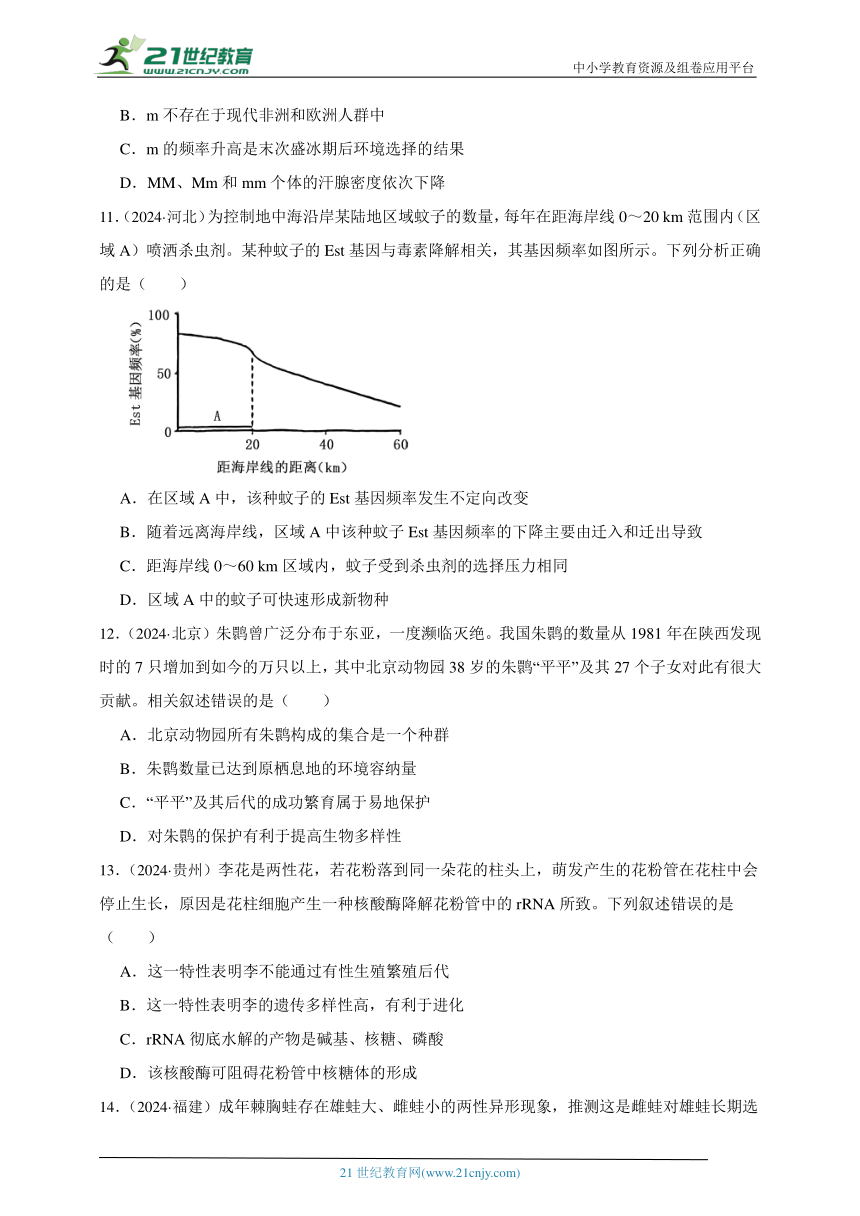

11.(2024·河北)为控制地中海沿岸某陆地区域蚊子的数量,每年在距海岸线0~20 km范围内(区域A)喷洒杀虫剂。某种蚊子的Est基因与毒素降解相关,其基因频率如图所示。下列分析正确的是( )

A.在区域A中,该种蚊子的Est基因频率发生不定向改变

B.随着远离海岸线,区域A中该种蚊子Est基因频率的下降主要由迁入和迁出导致

C.距海岸线0~60 km区域内,蚊子受到杀虫剂的选择压力相同

D.区域A中的蚊子可快速形成新物种

12.(2024·北京)朱鹮曾广泛分布于东亚,一度濒临灭绝。我国朱鹮的数量从1981年在陕西发现时的7只增加到如今的万只以上,其中北京动物园38岁的朱鹮“平平”及其27个子女对此有很大贡献。相关叙述错误的是( )

A.北京动物园所有朱鹮构成的集合是一个种群

B.朱鹮数量已达到原栖息地的环境容纳量

C.“平平”及其后代的成功繁育属于易地保护

D.对朱鹮的保护有利于提高生物多样性

13.(2024·贵州)李花是两性花,若花粉落到同一朵花的柱头上,萌发产生的花粉管在花柱中会停止生长,原因是花柱细胞产生一种核酸酶降解花粉管中的rRNA所致。下列叙述错误的是( )

A.这一特性表明李不能通过有性生殖繁殖后代

B.这一特性表明李的遗传多样性高,有利于进化

C.rRNA彻底水解的产物是碱基、核糖、磷酸

D.该核酸酶可阻碍花粉管中核糖体的形成

14.(2024·福建)成年棘胸蛙存在雄蛙大、雌蛙小的两性异形现象,推测这是雌蛙对雄蛙长期选择的结果。支持该推测的证据是( )

A.体型较大的雄蛙能获得更多的交配机会

B.雌蛙对相同种群雄蛙的求偶鸣叫更敏感

C.雄蛙在雌蛙产卵高峰期求偶鸣叫更积极

D.体型较大的雌蛙交配后能产出更多的卵

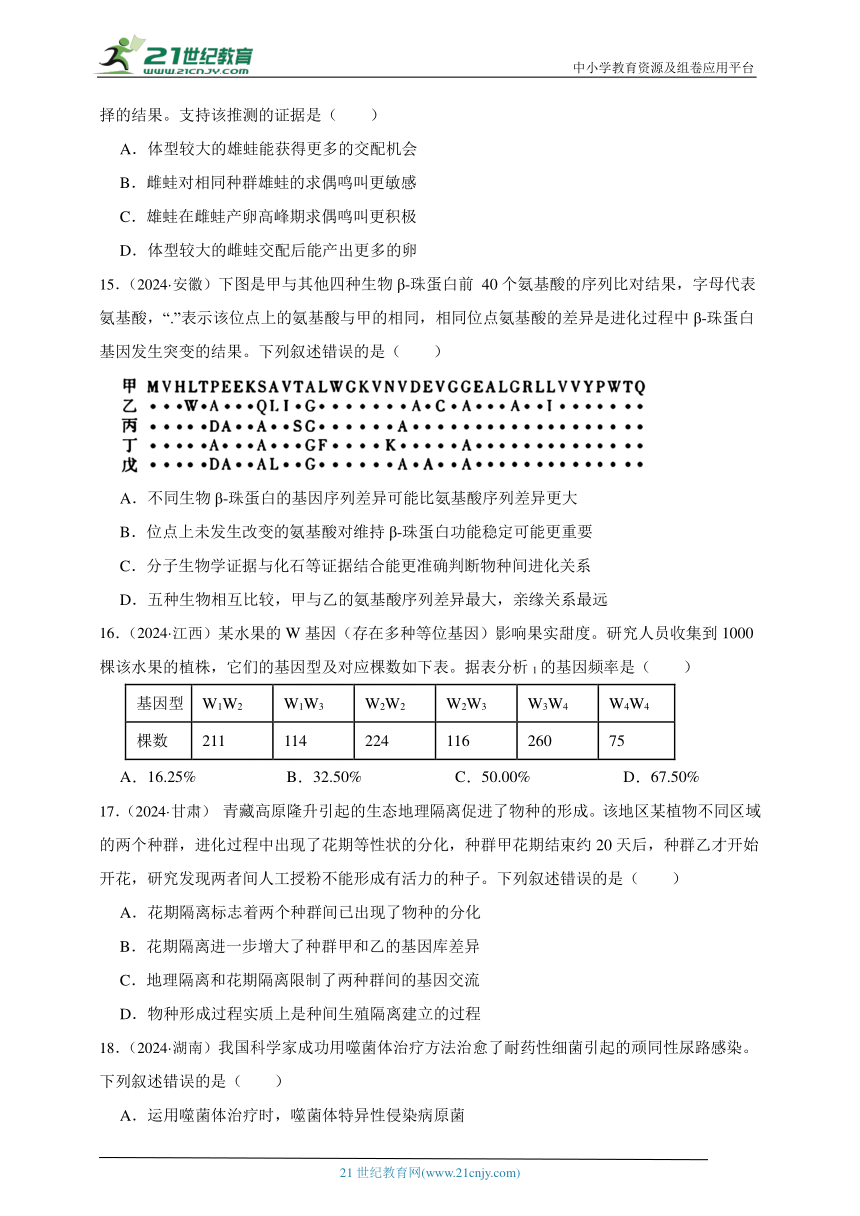

15.(2024·安徽)下图是甲与其他四种生物β-珠蛋白前 40个氨基酸的序列比对结果,字母代表氨基酸,“.”表示该位点上的氨基酸与甲的相同,相同位点氨基酸的差异是进化过程中β-珠蛋白基因发生突变的结果。下列叙述错误的是( )

A.不同生物β-珠蛋白的基因序列差异可能比氨基酸序列差异更大

B.位点上未发生改变的氨基酸对维持β-珠蛋白功能稳定可能更重要

C.分子生物学证据与化石等证据结合能更准确判断物种间进化关系

D.五种生物相互比较,甲与乙的氨基酸序列差异最大,亲缘关系最远

16.(2024·江西)某水果的W基因(存在多种等位基因)影响果实甜度。研究人员收集到1000棵该水果的植株,它们的基因型及对应棵数如下表。据表分析1的基因频率是( )

基因型 W1W2 W1W3 W2W2 W2W3 W3W4 W4W4

棵数 211 114 224 116 260 75

A.16.25% B.32.50% C.50.00% D.67.50%

17.(2024·甘肃) 青藏高原隆升引起的生态地理隔离促进了物种的形成。该地区某植物不同区域的两个种群,进化过程中出现了花期等性状的分化,种群甲花期结束约20天后,种群乙才开始开花,研究发现两者间人工授粉不能形成有活力的种子。下列叙述错误的是( )

A.花期隔离标志着两个种群间已出现了物种的分化

B.花期隔离进一步增大了种群甲和乙的基因库差异

C.地理隔离和花期隔离限制了两种群间的基因交流

D.物种形成过程实质上是种间生殖隔离建立的过程

18.(2024·湖南)我国科学家成功用噬菌体治疗方法治愈了耐药性细菌引起的顽同性尿路感染。下列叙述错误的是( )

A.运用噬菌体治疗时,噬菌体特异性侵染病原菌

B.宿主菌经噬菌体侵染后,基因定向突变的几率变大

C.噬菌体和细菌在自然界长期的生存斗争中协同进化

D.噬菌体繁殖消耗宿主菌的核苷酸、氮基酸和能量等

19.(2024·浙江)在酵母菌、植物、昆虫等不同生物类群中,rDNA(编码核糖体RNA的基因)的碱基序列大部分是相同的。这一事实为“这些不同生物类群具有共同祖先”的观点提供了( )

A.化石证据 B.比较解剖学证据

C.胚胎学证据 D.分子水平证据

20.(2024·湖北真题)某二倍体动物的性别决定方式为ZW型,雌性和雄性个体数的比例为1:1。该动物种群处于遗传平衡,雌性个体中有患甲病(由Z染色体上h基因决定)。下列叙述正确的是( )

A.该种群有11%的个体患该病

B.该种群h基因的频率是10%

C.只考虑该对基因,种群繁殖一代后基因型共有6种

D.若某病毒使该种群患甲病雄性个体减少10%,H基因频率不变

21.(2024·黑吉辽)鲟类是最古老的鱼类之一,被誉为鱼类的“活化石”。我国学者新测定了中华鲟、长江鲟等的线粒体基因组,结合已有信息将鲟科分为尖吻鲟类、大西洋鲟类和太平洋鲟类三个类群。下列叙述错误的是( )

A.鲟类的形态结构和化石记录可为生物进化提供证据

B.地理隔离在不同水域分布的鲟类进化过程中起作用

C.鲟类稳定的形态结构能更好地适应不断变化的环境

D.研究鲟类进化关系时线粒体基因组数据有重要价值

22.(2023·北京)抗虫作物对害虫的生存产生压力,会使害虫种群抗性基因频率迅速提高,导致作物的抗虫效果逐渐减弱。为使转基因抗虫棉保持抗虫效果,农业生产上会采取一系列措施。以下措施不能实现上述目标( )

A.在转基因抗虫棉种子中混入少量常规种子

B.大面积种植转基因抗虫棉,并施用杀虫剂

C.转基因抗虫棉与小面积的常规棉间隔种植

D.转基因抗虫棉大田周围设置常规棉隔离带

23.(2023·湖南)“油菜花开陌野黄,清香扑鼻蜂蝶舞。”菜籽油是主要的食用油之一,秸秆和菜籽饼可作为肥料还田。下列叙述错误的是( )

A.油菜花通过物理、化学信息吸引蜂蝶

B.蜜蜂、蝴蝶和油菜之间存在协同进化

C.蜂蝶与油菜的种间关系属于互利共生

D.秸秆和菜籽饼还田后可提高土壤物种丰富度

24.(2024·浙江选考) 痕迹器官是生物体上已经失去用处,但仍然存在的一些器官。鲸和海牛的后肢已经退化,但体内仍保留着后肢骨痕迹;食草动物的盲肠发达,人类的盲肠已经极度退化,完全失去了消化功能。据此分析,下列叙述错误的是( )

A.后肢退化痕迹的保留说明鲸和海牛起源于陆地动物

B.人类的盲肠退化与进化过程中生活习性的改变有关

C.具有痕迹器官的生物是从具有这些器官的生物进化而来的

D.蚯蚓没有后肢的痕迹器官,所以和四足动物没有共同祖先

25.(2025·河北) 僧帽蚤接触到天敌昆虫的气味分子(利它素)后,头盔会明显增大,从而降低被天敌昆虫捕食的风险。如图所示,僧帽蚤母本和子代接触利它素的情况不同,对子代头盔占身体比例的影响具有明显差异。下列分析错误的是( )

A.母本接触利它素可增大幼年子代头盔占身体比例

B.受利它素刺激后,僧帽蚤发生基因突变,导致头盔占身体的比例增大

C.僧帽蚤受利它素刺激后头盔增大的特性是自然选择的结果

D.在没有利它素时,僧帽蚤发育过程中头盔占身体的比例会减小

26.(2025·北京市)蝴蝶幼虫取食植物叶片,萝藦类植物进化出产生CA的能力,CA抑制动物细胞膜上N酶的活性,对动物产生毒性,从而阻止大部分蝴蝶幼虫取食。斑蝶类蝴蝶因N酶发生了一个氨基酸替换而对CA不敏感,其幼虫可以取食萝藦。下列叙述错误的是( )

A.斑蝶类蝴蝶对CA的适应主要源自基因突变和选择

B.斑蝶类蝴蝶取食萝藦可减少与其他蝴蝶竞争食物

C.N酶基因突变导致斑蝶类蝴蝶与其他蝴蝶发生生殖隔离

D.萝藦类植物和斑蝶类蝴蝶的进化是一个协同进化的实例

27.(2025·陕晋青宁)专食性绢蝶幼虫以半荷包紫堇叶片为食,成体绢蝶偏好在绿叶型半荷包紫堇植株附近产卵。生长于某冰川地域的半荷包紫堇因bHLH35基因突变使叶片呈现类似岩石的灰色,不易被成体绢蝶识别。冰川消融导致裸露岩石增多、分布范围扩大,则该地区( )

A.半荷包紫堇突变的bHLH35基因频率会逐渐增加

B.半荷包紫堇bHLH35基因突变会引起绢蝶的变异

C.灰叶型半荷包紫堇的出现标志着新物种的形成

D.冰川消融导致绢蝶受到的选择压力减小

28.(2025·安徽)粗糙玉蜀螺是一种分布于海岸边的小海螺,其天冬氨酸转氨酶活性受一对等位基因Aat100和Aat120控制。至1987年,这对等位基因的频率在该种群世代间保持相对稳定(低潮带Aat120基因频率为0.4)。1988年,该螺分布区发生了一次有毒藻类爆发增殖,藻类分泌的藻毒素使低潮带个体大量死亡,而高潮带个体受影响较小,此后高潮带个体向低潮带扩散。1993年,种群又恢复到1987年的相对稳定状态。Aat120基因频率变化如图所示。下列叙述正确的是( )

A.1987年,含Aat1200基因的个体在低潮带比高潮带具有更强的适应能力

B.在自然选择作用下,1993年后低潮带Aat100基因频率将持续上升

C.1988~1993年,影响低潮带种群基因频率变化的主要因素是个体迁移

D.1993年,含Aat100基因的个体在低潮带种群中所占比例为84%

29.(2025·安徽)过渡带是两个或多个群落之间的过渡区域。大兴安岭森林与呼伦贝尔草原的过渡带中,森林和草原镶嵌分布,该区域环境较两个群落的内部核心区域更为异质多样。下列叙述错误的是( )

A.过渡带环境复杂,通过协同进化形成了适应该环境特征的物种组合

B.过渡带属于群落间的交错区域,其物种丰富度介于草原和森林之间

C.相较于森林和草原核心区域,过渡带存在明显不同的群落水平结构特征

D.过渡带可能有更多可抵抗不良环境波动的物种,影响群落结构的稳定性

30.(2025·黑吉辽蒙)红藻兼具无性生殖和有性生殖。海蟑螂依赖红藻躲避天敌,并取食红藻表面附生的硅藻,在此过程中携带 了红藻的雄配子,使红藻有性生殖成功率提升。下列叙述错误的是( )

A.海蟑螂与红藻存在互惠关系,二者协同进化

B.海蟑螂数量减少不利于红藻形成多样的变异

C.硅藻附生于红藻,因此二者存在寄生关系

D.海蟑螂与红藻的关系类似传粉昆虫与虫媒花

31.(2025·黑吉辽蒙)下列关于现代生物进化理论的叙述错误的是( )

A.进化的基本单位是种群

B.可遗传变异使种群基因频率定向改变,导致生物进化

C.某些物种经过地理隔离后出现生殖隔离会产生新物种

D.不同物种间、生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展

32.(2024·湖北真题)研究发现,某种芦鹀分布在不同地区的三个种群,因栖息地环境的差异导致声音信号发生分歧。不同芦鹀种群的两个和求偶有关的鸣唱特征,相较于其他鸣唱特征有明显分歧。因此推测和求偶有关的鸣唱特征,在芦鹀的早期物种形成过程中有重要作用。下列叙述错误的是( )

A.芦鹀的鸣唱声属于物理信息

B.求偶的鸣唱特征是芦鹀与栖息环境之间协同进化的结果

C.芦鹀之间通过鸣唱形成信息流,芦鹀既是信息源又是信息受体

D.和求偶有关的鸣唱特征的差异,表明这三个芦鹀种群存在生殖隔离

33.(2024·广西)屠呦呦等科学家发现青蒿素,为全球疟疾治疗做出突出贡献。随着时间推移。发现疟原虫对单方青蒿素出现了一定抗药性,为了解决该问题,我国科学家继续研发出高效的青蒿素联合疗法并广泛应用。下列说法错误的是( )

A.疟原虫出现抗药性,说明疟原虫种群在进化

B.受单方青蒿素刺激,疟原虫产生了抗药性变异

C.若一直使用单方青蒿素,疟原虫种群抗药性基因频率会上升

D.青蒿素联合疗法,可以有效地杀灭感染人体的抗药性疟原虫

二、多项选择题

34.(2023·江苏) 2022年我国科学家发布燕麦基因组,揭示了燕麦的起源与进化,燕麦进化模式如图所示。下列相关叙述正确的是( )

A.燕麦是起源于同一祖先的同源六倍体

B.燕麦是由AA和CCDD连续多代杂交形成的

C.燕麦多倍化过程说明染色体数量的变异是可遗传的

D.燕麦中A和D基因组同源性小,D和C同源性大

35.(2025·江苏)图示部分竹子的进化发展史,其中A~D和H代表不同的染色体组。下列相关叙述正确的有( )

A.新热带木本竹与温带木本竹杂交,F1是六倍体

B.竹子的染色体数目变异是可遗传的

C.四种类群的竹子共同组成进化的基本单位

D.竹子化石为研究其进化提供直接证据

三、非选择题

36.(2023·天津)某植物四号染色体上面的A基因可以指导植酸合成,不能合成植酸的该种植物会死亡。现有A3-和A25-两种分别由A基因缺失3个和25个碱基对产生的基因,已知前者不影响植酸合成,后者效果未知。

(1)现有基因型为AA25-的植物,这两个基因是 基因。该植物自交后代进行PCR,正向引物与A25-缺失的碱基配对,反向引物在其下游0.5kb处,PCR后进行电泳,发现植物全部后代PCR产物电泳结果均具有明亮条带,原因是 ,其中明亮条带分为较明亮和较暗两种,其中较明亮条带代表基因型为 的植物,比例为 。

(2)将一个A基因导入基因型为A3-A25-的植物的6号染色体,构成基因型为A3-A25- A的植物、该植物自交子代中含有A25-A25-的比例是 。

(3)在某逆境中,基因型为A3-A3-的植物生存具有优势,现有某基因型为A3-A的植物,若该种植物严格自交,且基因型为A3-A3-的植物每代数量增加10%,补齐下面的表格中,子一代基因频率数据(保留一位小数):

代 亲代 子一代 子二代

A基因频率 50% % 46.9%

A3-基因频率 50% % 53.1%

基因频率改变,是 的结果。

37.(2024·天津)LHON是线粒体基因A突变成a所引起的视神经疾病。我国援非医疗队调查非洲某地LHON发病情况,发现如下谱系。

(1)依据LHON遗传特点,Ⅲ-7与正常女性婚配所生子女患该病的概率为 。

(2)调查发现,LHON患者病变程度差异大(轻度、重度),且男性重症高发。研究发现,该特征与X染色体上的基因B突变成b有关。某轻度病变的女性与正常男性结婚,所生男孩有轻度患者,也有重度患者,其中重度患者核基因型为 。

(3)5'-CCCGCGGGA-3'为B基因的部分编码序列(非模板链),C为编码序列的第157位,突变成T后,蛋白序列的第 位氨基酸将变成 。

部分氨基酸密码子:丙氨酸(GCG)、缬氨酸(GUG)、色氨酸(UGG)、精氨酸(CGC或CGG或CGU)

(4)人群筛查发现,XbXb基因型在女性中的占比为0.01%,那么XbY基因型在男性中的占比为 。

(5)镰状细胞贫血是非洲常见的常染色体隐性遗传病,每8个无贫血症状的人中有1个携带者。无贫血症状的Ⅲ-9(已知Ⅱ-5基因型为XBY,Ⅱ-6基因型为XBXb)与基因型为XBY的无贫血症状男性结婚,其子代为有镰状细胞贫血症状的LHON重度患者的概率为 。

38.(2024·北京)花葵的花是两性花,在大陆上观察到只有昆虫为它传粉。在某个远离大陆的小岛上,研究者选择花葵集中分布的区域,在整个花期进行持续观察。

(1)小岛上的生物与非生物环境共同构成一个 。

(2)观察发现:有20种昆虫会进入花葵的花中,有3种鸟会将喙伸入花中,这些昆虫和鸟都与雌、雄蕊发生了接触(访花),其中鸟类访花频次明显多于昆虫;鸟类以花粉或花蜜作为补充食物。研究者随机选取若干健康生长的花葵花蕾分为两组,一组保持自然状态,一组用疏网屏蔽鸟类访花,统计相对传粉率(如图)。

结果说明 由此可知,鸟和花葵的种间关系最可能是 (单选)。

A.原始合作

B.互利共生

C.种间竞争

D.寄生

(3)研究者增加了一组实验,将花葵花蕾进行套袋处理并统计传粉率。该实验的目的是探究 。

(4)该研究之所以能够揭示一些不常见的种间相互作用,是因为“小岛”在生态学研究中具有独特优势。“小岛”在进化研究中也有独特优势,正如达尔文在日记中写道:“……加拉帕戈斯群岛上物种的特征一直深深地触动影响着我。这些事实勾起了我所有的想法。”请写出“小岛”在进化研究中的主要优势。

39.(2024·山东)研究群落时,不仅要调查群落的物种丰富度,还要比较不同群落的物种组成。β多样性是指某特定时间点,沿某一环境因素梯度,不同群落间物种组成的变化。它可用群落a和群落b的独有物种数之和与群落a、b各自的物种数之和的比值表示。

(1)群落甲中冷杉的数量很多,据此 (填“能”或“不能”)判断冷杉在该群落中是否占据优势。群落甲中冷杉在不同地段的种群密度不同,这体现了群落空间结构中的 。从协同进化的角度分析,冷杉在群落甲中能占据相对稳定生态位的原因是 。

(2)群落甲、乙的物种丰富度分别为70和80,两群落之间的β多样性为0.4,则两群落的共有物种数为 (填数字)。

(3)根据β多样性可以科学合理规划自然保护区以维系物种多样性。群落丙、丁的物种丰富度分别为56和98,若两群落之间的β多样性高,则应该在群落 (填“丙”“丁”“戊”“丙和丁”)建立自然保护区,理由是 。

40.(2025·浙江)谷子(2n=18)俗称小米,是起源于我国的重要粮食作物,自花授粉。已知米粒颜色有黄色、浅黄色和白色,由等位基因E和e控制,其中白色(ee)是米粒中色素合成相关酶的功能丧失所致。锈病是谷子的主要病害之一。抗锈病和感锈病由等位基因R和r控制。现有黄色感锈病的栽培种和白色抗锈病的农家种,欲选育黄色抗锈病的品种。

回答下列问题:

(1)授粉前,将处于盛花期的栽培种谷穗浸泡在45~46℃温水中10min,目的是 ,再授以农家种的花粉。为防止其他花粉的干扰,对授粉后的谷穗进行 处理。同时,以栽培种为父本进行反交。

(2)正反交得到的F1全为浅黄色抗锈病,F2的表型及其株数如下表所示。

表型 黄色抗锈病 浅黄色抗锈病 白色抗锈病 黄色感锈病 浅黄色感锈病 白色感锈病

F2(株) 120 242 118 40 82 39

从F2中选出黄色抗锈病的甲和乙,浅黄色抗锈病的丙。甲自交子一代全为黄色抗锈病,乙自交子一代为黄色抗锈病和黄色感锈病,丙自交子一代为黄色抗锈病、浅黄色抗锈病和白色抗锈病。

①栽培种与农家种杂交获得的F1产生 种基因型的配子,甲的基因型是 ,乙连续自交得到的子二代中,纯合黄色抗锈病的比例是 。杂交选育黄色抗锈病品种,利用的原理是 。

②写出乙×丙杂交获得子一代的遗传图解 。

(3)谷子的祖先是野生青狗尾草(2n=18)。20世纪80年代开始,作物栽培中长期大范围施用除草剂,由于除草剂的 作用,抗除草剂的青狗尾草个体比例逐渐增加。若利用抗除草剂的青狗尾草培育抗除草剂的谷子,可采用的方法有 (答出2点即可)。

答案解析部分

1.【答案】D

【解析】【解答】A、由题意可知,细胞色素C是一种线粒体内膜蛋白,其含有的元素除了C、H、O、N外,还含有Fe和S,A不符合题意;

B、催化ATP合成的蛋白质是ATP合成酶,不是细胞色素C,B不符合题意;

C、细胞色素C是蛋白质,蛋白质是由多个氨基酸通过肽键连接而成的多聚体,C不符合题意;

D、不同物种间氨基酸序列的相似性可作为生物进化的证据,氨基酸序列越相似,则说明生物的亲缘关系越近,D符合题意。

故答案为:D。

【分析】蛋白质含有的元素包括C、H、O、N,少部分还含有S等,氨基酸脱水缩合形成肽键,相邻的氨基酸之间通过肽键进行连接,从而形成蛋白质。

2.【答案】B

【解析】【解答】A、孟德尔遗传定律适用于细胞核基因遗传,故线粒体基因遗传时不遵循孟德尔定律,A错误;

B、DNA复制时双螺旋解开,结构相对不稳定,易发生碱基的替换、增添和缺失,因此线粒体DNA复制时可能发生突变,为生物进化提供原材料,B正确;

C、原核生物细胞内没有线粒体,因此线粒体不存在各地质年代原核生物细胞中,C错误;

D、 线粒体的增值方式跟细菌差不多,都是一分为二的方式进行分裂,有丝分裂是真核生物细胞的增殖方式,D错误。

故答案为:B。

【分析】线粒体是有氧呼吸的主要场所,通过内膜向内折叠形成嵴,增大膜的面积,为线粒体基质中的酶提供更多的附着点;是一种半自主性的细胞器,基质中含有核糖体、DNA、RNA与多种酶等,可以进行DNA的复制,与基因的表达。

3.【答案】C

【解析】【解答】A、物种多样性是指动物、植物和微生物种类的丰富性,一个岛上蜗牛物种数不能体现该岛的物种多样性,A错误;

B、基因库是种群中的所有个体的全部基因,该岛上的蜗牛有上百个物种,岛上的所有蜗牛不能构成一个种群,故岛上所有蜗牛的全部基因不能组成一个基因库,B错误。

C、同一区域内的蜗牛生存环境相同,不同蜗牛物种具有相似的外壳是自然选择的结果,C正确;

D、仅有少数蜗牛物种生存在同一区域是种间竞争造成生态位分化的结果,D错误。

故答案为:C。

【分析】1、物种多样性是指动物、植物和微生物种类的丰富性,它们是人类生存和发展的基础,它是生物多样性的简单度量,只计算给定地区的不同物种数量。

2、基因库是种群中的所有个体的全部基因。

3、生态位是指物种利用群落各种资源的幅度以及该物种与群落中其他物种相互关系的总和,它表示物种在群落中的地位、作用和重要性。一个物种的生态位不仅决定于它生活在什么地方,而且决定于它与食物、天敌和其它生物的关系,包括它吃什么和被什么所吃,以及与其它物种之间的各种关系等。

4.【答案】A

【解析】【解答】A、甲、乙两种牵牛花传粉昆虫的差异,导致两种牵牛花之间不会相互传粉,对维持两物种生殖隔离具有重要作用,A正确;

B、甲主要靠蛾类传粉,在蛾类多而蜂类少的环境下甲有选择优势,但基因突变速度与此无关,B错误;

C、将A基因引入甲植物种群,导致甲植物种群内基因发生改变,即甲植物种群的基因库发生改变 ,C错误;

D、将A基因转入甲后只有花色由白变紫,其他性状均不变,即释放的挥发物质没有改变。但对蛾类的吸引下降,对蜂类的吸引增强。转入A基因前后发生的唯一变化为花颜色,吸引的昆虫发生改变。推测花颜色的白色是吸引蛾类传粉的决定性因素,D错误。

故答案为:A。

【分析】种群基因库是指一个种群内所有个体的全部基因,题中甲植物种群由于转入A基因,基因的种类和数量发生变化,该种群基因库发生改变。

5.【答案】D

【解析】【解答】A、水稻的长期驯化和改良过程中主要是人工选择起作用,人工选择在水稻驯化过程中起主导作用,A错误;

B、现代稻是野生稻经过长期训话和改良过产生的,其基因库与野生稻的基因库不完全相同,B错误;

C、现代稻是野生稻经过长期训话和改良过产生的,保留的野生稻的一些优良性状,改变了野生稻的一些不良性状,C错误;

D、杂交育种的原理是基因重组,故超级杂交稻品种的培育主要利用基因重组原理,D正确。

故答案为:D。

【分析】1、现代生物进化理论的基本观点:种群是生物进化的基本单位,生物进化的实质在于种群基因频率的改变;突变和基因重组产生生物进化的原材料;自然选择使种群的基因频率发生定向的改变并决定生物进化的方向;隔离是新物种形成的必要条件。

2、人工选择是在不同的条件下,被饲养的原始祖先产生了许多变异,人们根据各自的爱好对不同的变异个体进行选择。经过若干年的选择,使选择的性状积累加强,最后形成不同的新品种;自然界中的生物,通过激烈的生存斗争,适应者生存下来,不适应者被淘汰掉,这是自然选择。

6.【答案】D

【解析】【解答】A、不同生物中DNA和蛋白质等生物大分子,既有共同点,又存在差异性,可以为生物进化提供分子水平的证据,A正确;

B、由表可知,与人的DNA碱基序列相似度最高的是黑猩猩、其次是大猩猩,最低的是猩猩,由此可知出现时间的先后为猩猩、大猩猩、黑猩猩,B正确;

C、由表可知,人类、黑猩猩、大猩猩和猩猩的DNA碱基序列相似度很高,四者由共同的祖先发育而来,C正确;

D、由表可知,黑猩猩和大猩猩的DNA碱基序列相同率为98.18%,黑猩猩与猩猩的DNA碱基序列相同率为96.58%,由此可知,黑猩猩和大猩猩的亲缘关系比黑猩猩与猩猩的亲缘关系近,D错误。

故答案为:D。

【分析】生物有共同祖先的证据:

(1)化石证据:在研究生物进化的过程中,化石是最重要的、比较全面的证据,化石在地层中出现的先后顺序,说明了生物是由简单到复杂、由低等到高等、由水生到陆生逐渐进化而来的。

(2)比较解剖学证据:具有同源器官的生物是由共同祖先演化而来。这些具有共同祖先的生物生活在不同环境中,向着不同的方向进化发展,其结构适应于不同的生活环境,因而产生形态上的差异。

(3)胚胎学证据:①人和鱼的胚胎在发育早期都出现鳃裂和尾;②人和其它脊椎动物在胚胎发育早期都有彼此相似的阶段。

(4)细胞水平的证据:①细胞有许多共同特征,如有能进行代谢、生长和增殖的细胞;②细胞有共同的物质基础和结构基础。

(5)分子水平的证据:不同生物的DNA和蛋白质等生物大分子,既有共同点,又存在差异性。

7.【答案】A

【解析】【解答】A、自然选择会导致基因频率发生定向改变,A符合题意;

B、由图可知,稳定选择后,表型频率高的个体不受影响,而表型频率低的个体会被淘汰,B不符合题意;

C、由图可知,定向选择的结果是使种群表型均值偏移,C不符合题意;

D、由图可知,分裂选择时,环境压力的作用区域是表型频率高的个体所处位置,分裂选择对表型频率高的个体不利,使其表型频率降低,D不符合题意。

故答案为:A。

【分析】生物体都是先发生变异,再通过自然选择使有利变异的个体具有更多机会产生后代,不利变异的个体被淘汰,使种群的基因频率发生定向改变,导致生物朝着一定的方向不断进化。

8.【答案】B

【解析】【解答】某二倍体动物种群有100个个体,且基因位于常染色上,因此共含有200个A基因。由电泳图可知在该种群中共含有2个A3A3、8个A2A2、9个A1A1、15个A1A3、31个A1A2、35个A2A3。因此A3的基因频率是:(2×2+15×1+35×1)/200×100%=27%,B正确,A、C、D错误。

故答案为:B。

【分析】种群基因频率是指一个种群基因库中,某个基因占全部等位基因数的比值。常染色体上某基因有A1、A2、A3三个等位基因,在二倍体生物中基因成对存在,某个体中电泳结果有两个条带的为杂合子,含有一个条带的为纯合子,由此推出动物种群中基因型组成为2个A3A3、8个A2A2、9个A1A1、15个A1A3、31个A1A2、35个A2A3。

9.【答案】B

【解析】【解答】A、施莱登和施旺最初建立的细胞学说认为新细胞是由老细胞产生的,后来耐格里、魏尔肖发现“细胞通过分裂产生新细胞”是对细胞学说的修正,A正确;

B、自然选择学说的提出是对拉马克的“用进废退,获得性遗传”,学说的修正,而共同由来学说为自然选择学说的提出奠定了基础,揭示了适应的形成和物种形成的原因,B错误;

C、科学家克里克首先预见了遗传信息传递的一般规律,并于1957年提出了中心法则:遗传信息可以从DNA流向DNA,即DNA的复制;也可以从DNA流向RNA,进而流向蛋白质,即遗传信息的转录和翻译。随着研究的不断深入,科学家对中心法则作出了补充:少数生物(如一些RNA病毒)的遗传信息可以从RNA流向RNA以及从RNA流向DNA,C正确;

D、科学家萨姆纳从刀豆种子中提取出脲酶并证明其本质为蛋白质,后来美国科学家切赫和奥尔特曼发现少数RNA也具有生物催化功能,也就是说酶的本质绝大多数是蛋白质,少数是RNA,因此这一发现对酶化学本质的认识进行了补充,D正确。

故答案为:B。

【分析】本题是对教材细胞学说的建立过程、现代生物进化理论的提出历程、中心法则的构建以及酶的发现与探索历程四段科学史的考查。

10.【答案】C

11.【答案】B

12.【答案】B

【解析】【解答】A、种群是指在一定的空间范围内,同种生物的所有个体形成的一个整体,所以北京动物园所有朱鹮构成的集合是一个种群,A正确;

B、一定的环境条件所能维持的种群最大数量称为环境容纳量,由题可知,我国朱鹮的数量不断增加,说明其数量还未达到原栖息地的环境容纳量,B错误;

C、“平平”及其后代是在北京动物园里繁殖的,属于易地保护,C正确;

D、对朱鹮的保护有利于提高生物多样性,进而提高当地生态系统的稳定性,D正确。

故选B。

【分析】保护生物多样性的措施

(1)就地保护:在原地对被保护的生态系统或物种建立自然保护区以及国家公园等,这是最有效的保护措施;

(2)易地保护:把待保护物种迁至异地进行专门保护,如建立植物园、动物园和濒危动植物繁育中心等;

(3)利用生物技术对濒危物种的基因进行保护,如建立精子库、种子库、基因库;利用人工授精、组织培养和胚胎移植等生物技术,加强对珍稀、濒危物种的保护;

(4)加强立法、执法和宣传教育等。

13.【答案】A

【解析】【解答】A、李花是两性花,若花粉落到同一朵花的柱头上,萌发产生的花粉管在花柱中会停止生长,即李花不能自花传粉,但可以异花传粉,故能通过有性生殖繁殖后代,A错误;

B、由于李花通过异花传粉繁殖后代,故遗传多样性高,有利于进化,B正确;

C、rRNA彻底水解的产物有ACGU碱基、核糖和磷酸,C正确;

D、由于rRNA和蛋白质构成核糖体,故核酸酶可阻碍花粉管中核糖体的形成,D正确。

故答案为:A。

【分析】 生物进化的过程实际上是生物与生物、生物与无机环境协同进化的过程;生物多样性是协同进化的结果。

协同进化

(1)含义:指生物的不同物种之间、生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展。

(2)生物与生物之间的协同进化,例如:

①某种兰花具有细长的花距 → 共同进化 某种蛾类具有细长的吸管似的口器。

②羚羊的奔跑速度加快 → 共同进化 猎豹的奔跑速度加快。

(3)生物与环境之间的协同进化

地球上原始大气中没有氧气,所以那时生物的呼吸类型只能是无氧呼吸;当地球上出现了进行光合作用的生物以后,才使大气中有了氧气,这就为好氧生物的出现创造了前提条件。

(4)协同进化的原因:生物与生物之间的相互选择和生物与无机环境之间的相互影响。

14.【答案】A

【解析】【解答】A、体型较大的雄蛙能获得更多的交配机会,说明雌蛙更倾向于选择体型大的雄蛙进行交配,在长期的选择过程中,会使雄蛙朝着体型大的方向进化,从而形成雄蛙大、雌蛙小的两性异形现象,支持该推测,A符合题意;

B、雌蛙对相同种群雄蛙的求偶鸣叫更敏感,此选项强调的是雌蛙对雄蛙求偶鸣叫的反应,与雄蛙体型大小和雌蛙选择的关系不大,无法支持“雌蛙对雄蛙长期选择导致雄蛙大”这一推测,B不符合题意;

C、雄蛙在雌蛙产卵高峰期求偶鸣叫更积极,只是说明雄蛙求偶鸣叫的时间特性,没有涉及雌蛙对雄蛙体型的选择,不能支持推测,C不符合题意;

D、体型较大的雌蛙交配后能产出更多的卵,讨论的是雌蛙体型与产卵量的关系,并非雌蛙对雄蛙的选择,与题干推测无关,D不符合题意。

故答案为:A。

【分析】关于适应是如何形成的,多种多样的物种是如何起源的,达尔文的自然选择学说作出了科学的解释:在生存斗争中,某些可遗传的有利变异将赋予个体在特定环境中生存和繁殖的优势,通过自然选择,这些可遗传的有利变异逐渐积累,导致生物更好地适应特定的环境,不断出现适应各种环境的生物新类型。

15.【答案】D

16.【答案】A

【解析】【解答】由表格可知,含有W1的基因型有W1W2、W1W3,则W1的基因频率=(211+114)/(1000×2)×100%=16.25%。分析得知A正确,BCD错误。

故答案为:A。

【分析】基因频率:

17.【答案】A

【解析】【解答】A、花期隔离会导致种群间个体不能进行交配,但不一定导致出现了生殖隔离,故花期隔离不能标志着两个种群间已出现了物种的分化,A错误;

B、花期隔离会导致2个种群间个体不能进行交配,从而进一步增大了种群甲和乙的基因库差异,B正确;

C、地理隔离和花期隔离,都能导致不同种群间的个体在自然条件下不能进行交配,均限制了两种群间的基因交流,C正确;

D、生殖隔离是物种形成的标志,即物种形成过程实质上是种间生殖隔离建立的过程,D正确。

故答案为:A。

【分析】花期隔离是一种在植物育种和植物保护中常用的技术,主要用于防止不同品种或不同物种之间的自然杂交,确保种间和品种间的纯度。以下是对花期隔离技术的详细解释:

定义与目的:花期隔离是指通过控制植物的花期,使不同品种或物种的开花时间错开,从而避免它们之间的花粉传播和杂交。这有助于保持植物种群的遗传纯度和特性,对于种子生产、植物育种和遗传工程等领域具有重要意义。

主要方法:1.分期播种或栽植:

对于一年生花卉或球根花卉,可以采用分期播种或栽植的方法,使不同品种或物种的开花期前后错开。这种方法简单易行,是花期隔离的常用手段。

2.春化处理:

利用低温处理使植物提前进入休眠期,然后在适宜的温度下使其开花。这种方法可以人为地控制植物的花期,实现花期隔离。例如,对于原来秋播的2年生花卉,用低温处理其刚萌动的种子或幼苗,可以使植物通过春化当年即可开花。

3.温度调节:

通过加温或降温的方法改变植物的生长环境,从而提前或延迟花期。多数花卉在冬季通过加温都能提前开花,而在早春气温回升前仍处于休眠状态的花木,采用人为低温可以延长休眠期,从而延迟开花。

4.光照调节:

光照是影响植物开花的重要因素之一。可以通过加光、遮光及光暗颠倒等方法调节植物的光照条件,控制其花期。例如,对于长日照花卉,在日落后人工加光可以使其提前开花;对于短日照花卉,如菊花、一品红等,在傍晚或早晨遮光数小时可以提早开花。

5.水肥控制:

通过调节供水时间和肥料供应,可以控制某些球根花卉的花期。在干燥条件下,休眠分化完善后的花芽仍停留在球根中,直至供水时才生长开花。因此,可以通过调节供水时间来控制开花迟早。

应用领域:花期隔离技术在现代农业生产、植物育种和遗传工程等领域具有广泛的应用前景。通过花期隔离手段,可以保持种间和品种间的纯度,增加新珍贵品种的繁殖难度,降低农业生产中的风险和损失。同时,在种子生产、植物育种、遗传工程等领域,花期隔离技术也发挥着重要作用。

18.【答案】B

【解析】【解答】A、噬菌体是一种特异性侵染细菌的病毒, 运用噬菌体治疗时噬菌体特异性侵染病原菌,A正确;

B、基因突变具有不定向性,B错误;

C、噬菌体和细菌在自然界长期的生存斗争中协同进化,C正确;

D、噬菌体作为病毒,侵染细菌后利用宿主细胞的核苷酸、氨基酸和能量等来维持自身的生命活动,D正确。

故答案为:B。

【分析】噬菌体, 也称为细菌病毒, 是一种特殊的病毒, 因为它们以细菌作为宿主。 这些病毒能够导致细菌裂解, 即分解细菌。 噬菌体的存在普遍于自然环境中, 尤其是在充满细菌群落的地方, 如泥土和动物的肠道里。 它们在医学上引起了关注, 尤其是在尝试使用噬菌体治疗顽固性细菌感染方面。

19.【答案】D

【解析】【解答】题干中提到在酵母菌、植物、昆虫等不同生物类群中,rDNA(编码核糖体RNA的基因)的碱基序列大部分是相同的,这是从分子水平(基因的碱基序列)来研究不同生物类群的亲缘关系,为“这些不同生物类群具有共同祖先”的观点提供了分子水平证据,并非化石证据、比较解剖学证据、胚胎学证据,ABC不符合题意,D符合题意。

故答案为:D。

【分析】(1)化石证据:是指通过研究地层中的古生物化石,了解生物进化的历程,化石是古生物的遗体、遗物或生活痕迹等。

(2)比较解剖学证据:是对各类脊椎动物的器官和系统进行解剖和比较研究,如同源器官、痕迹器官等,以此说明生物进化的关系。

(3)胚胎学证据:是通过研究动植物胚胎的形成和发育过程,如脊椎动物胚胎早期的鳃裂、尾等特征,来揭示生物进化的线索。

(4)分子水平证据:是从分子水平(如DNA、蛋白质等)研究生物之间的亲缘关系,通过比较不同生物的核酸序列、蛋白质序列等,判断生物之间的进化关系,核酸序列的相似性越高,说明亲缘关系越近。

20.【答案】B

【解析】【解答】A、分析题干信息可知,雌性个体中有1/10患甲病,且该病由Z染色体上h基因决定,所以Zh的基因频率为10%,该种群种患该病的个体的基因型有ZhW和ZhZh,由于雌性和雄性个体数的比例为1:1,该种群患病概率为(10%+10%x10%)x1/2=5.5%,A错误;

B、分析题干信息可知,雌性个体中有1/10患甲病,且该病由Z染色体上h基因决定,所以Zh的基因频率为10%,B正确;

C、只考虑该对基因,种群繁殖一代后基因型有ZHZH、ZHZh、ZhZh、ZHW、ZhW五种,C错误;

D、若某病毒使该种群患甲病雄性个体减少10%,则种群中h基因频率降低,H基因频率应增大,D错误。

故答案为:B。

【分析】显性基因的基因频率=显性纯合子的基因型频率+杂合子基因型频率的一半;隐性基因的基因频率=隐性纯合子的基因型频率+杂合子基因型频率的一半。

21.【答案】C

【解析】【解答】A、鲟类的化石是研究生物进化最直接、最重要的证据,鲟类的形态结构可以在比较解剖学上为生物进化提供证据,A正确;

B、地理隔离在不同水域分布的鲟类进化过程中起作用,使不同水域的鲟类不能进行基因交流,B正确;

C、适应具有相对性,一定的形态结构适应于一定的环境,鲟类稳定的形态结构不能更好地适应不断变化的环境,C错误;

D、不同生物的DNA和蛋白质等生物大分子的共同点,提示人们当今生物有着共同的原始祖先,其差异的大小则揭示了当今生物种类亲缘关系的远近,以及它们在进化史上出现的顺序,因此研究鲟类进化关系时线粒体基因组数据有重要价值,D正确。

故答案为:C。

【分析】化石是研究生物进化的直接证据,比较解剖学和胚胎学以及细胞和分子水平的研究,也都可以给生物进化论提供有力的支持。

22.【答案】B

【解析】【解答】A、在转基因抗虫棉种子中混入少量常规种子,减少对害虫生存产生的压力,使害虫种群抗性基因频率提高速度减慢,A不符合题意;

B、大面积种植转基因作物并使用杀虫剂会导致害虫大量死亡,少数抗药性,抵抗抗虫棉能力强的个体生存下来,并繁殖后代,后代抗性基因频率会越来越高,不能实现转基因抗虫棉保持抗虫效果的目的,B符合题意;

C、转基因抗虫棉与小面积的常规棉间隔种植,可以减少对害虫生存产生的压力,害虫种群抗性基因频率提高速度减慢,C不符合题意;

D、转基因抗虫棉大田周围设置常规棉隔离带为普通类型害虫提供生存空间,害虫体内的非抗性基因保留下来,使害虫种群抗性基因频率提高速度减慢 ,D不符合题意。

故答案为:B。

【分析】现代生物进化理论的主要内容:种群是生物进化的基本单位;突变和基因重组产生生物进化的原材料;自然选择决定生物进化的方向;隔离是新物种形成的必要条件。

23.【答案】C

【解析】【解答】A、油菜花可以通过花的颜色和气味吸引蜂蝶,花的颜色属于物理信息,花的气味是有化学物质挥发导致,属于化学信息,A正确;

B、协同进化是指生物与生物之间、生物与无机环境之间在相互作用中不断进化和发展的过程,蜜蜂、蝴蝶和油菜之间存在协同进化,B正确;

C、蜂蝶与油菜的种间关系属于原始合作,C错误;

D、秸秆和菜籽饼还田后可以为土壤中生物提供营养物质,因此可以提高土壤物种丰富度,D正确。

故答案为:C。

【分析】(1)协同进化是指生物与生物之间、生物与无机环境之间在相互作用中不断进化和发展的过程。生物多样性是协同进化的结果。

(2)生物的种间关系有:原始合作、互利共生、种间竞争、捕食和寄生。两个物种之间可能存在的种间关系比较:

种间关系 物种A 物种B 关系特点

原始合作 有利 有利 彼此相互有利,两者结合松散

互利共生 有利 有利 彼此相互有利,两者结合紧密

种间竞争 有害 有害 彼此相互抑制

捕食 有利 有害 种群A杀死或吃掉种群B中的一些个体

寄生 有利 有害 种群A寄生于种群B并有害于后者

24.【答案】D

【解析】【解答】A、陆地动物具有灵活的后肢,鲸和海牛后肢退化痕迹的保留,说明了其可能起源于陆生动物,A正确;

B、人类的盲肠退化可能是由于生活习性的改变,不需要盲肠的消化而使其退化,B正确;

C、具有痕迹器官的生物说明这些器官在这些生物中存在过,也说明该生物是从具有这些器官的生物进化而来的,C正确;

D、蚯蚓没有后肢的痕迹器官,也可能有其他痕迹器官和四足动物类似,也可能和四足动物类似的痕迹器官在进化中消失,所以蚯蚓没有后肢的痕迹器官,不能说明和四足动物没有共同祖先,D错误。

故答案为:D。

【分析】生物有共同的祖先的证据: (1)化石:利用化石可以确定地球上曾经生活过的生物的种类及其形态、结构、行为等特征。因此,化石是研究生物进化最直接、最重要的的证据。 (2)比较解剖学证据:具有同源器官的生物都是有共同的原始祖先进化而来。 (3)胚胎学证据:鱼与人的胚胎在发育早期有相似的鳃裂和尾;脊椎动物在早期胚胎发育阶段都有彼此相似的阶段,支持了人和其他脊椎动物有共同祖先的观点。 (4)细胞水平证据:不同生物的细胞有共同的物质基础和结构基础等,是对生物有共同的祖先的有力支持。 (5)分子水平证据:不同生物的DNA和蛋白质等生物大分子有共同点,提示人们当今生物有共同的祖先;其差异大小揭示了当今生物种类亲缘关系的远近以及它们在进化史上出现的顺序。

25.【答案】B

26.【答案】C

【解析】【解答】A、斑蝶类蝴蝶N酶的氨基酸替换现象源于基因突变,在自然选择作用下保留了对CA环境有利的变异,A正确;

B、从生态位分化的角度理解,斑蝶以萝藦为食,形成了独特的生态位,从而降低了与其他蝴蝶的食物竞争,B正确;

C、仅凭N酶基因的突变并不足以形成生殖隔离,因为生殖隔离需要满足物种间不能交配或后代不可育等条件,C错误;

D、在长期进化过程中,萝藦与斑蝶相互影响,这一现象体现了生物与生物协同进化的特征,D正确。

故选C。

【分析】以自然选择学说为核心的现代生物进化理论对自然界的生命史作出了科学的解释:

①适应是自然选择的结果;

②种群是生物进化的基本单位;

③突变和基因重组提供进化的原材料,自然选择导致种群基因频率的定向改变,进而通过隔离形成新的物种;

④生物进化的过程实际上是生物与生物、生物与无机环境协同进化的过程;生物多样性是协同进化的结果。

27.【答案】A

【解析】【解答】A、冰川消退后,灰色叶片植株因其保护色更易隐蔽,有效降低被绢蝶产卵的几率,从而获得更高的生存率和繁殖成功率,促使bHLH35突变基因在种群中的频率持续升高,A正确;

B、基因突变是自发随机发生的生物学现象,半荷包紫堇bHLH35基因的突变与绢蝶的遗传变异不存在因果关系,B错误;

C、新物种形成的本质特征是生殖隔离的形成。灰叶型半荷包紫堇的出现仅代表种群基因频率的改变,说明该种群发生了进化,不能等同于物种形成,C错误;

D、冰川消融后,裸露的灰色岩表为灰叶型植株提供了天然伪装,反而使绢蝶更难识别宿主植物,导致其产卵效率下降,这种变化使得绢蝶受到的选择压力增强,D错误。

故选A。

【分析】以自然选择学说为核心的现代生物进化理论对自然界的生命史作出了科学的解释:

①适应是自然选择的结果;

②种群是生物进化的基本单位;

③突变和基因重组提供进化的原材料,自然选择导致种群基因频率的定向改变,进而通过隔离形成新的物种;

④生物进化的过程实际上是生物与生物、生物与无机环境协同进化的过程;生物多样性是协同进化的结果。

28.【答案】D

【解析】【解答】A、1987-1988年期间没有有毒藻类爆发等特殊情况时,这对等位基因频率在种群世代间保持相对稳定,低潮带Aat120基因频率为0.4,在高潮带,Aat120的基因频率高于低潮带,可以明确推测出,含该基因的个体在高潮带具有更强的适应能力,A不符合题意;

B、1993年种群又恢复到1987年的相对稳定状态,说明此时的环境对这对等位基因控制的性状又达到了一种平衡,1993年后低潮带Aat100基因频率将保持相对稳定,而不是持续上升,B不符合题意;

C、1988年有毒藻类爆发使低潮带个体大量死亡,高潮带个体向低潮带扩散,在1988-1993年期间,影响低潮带种群基因频率变化的主要因素是个体死亡和个体迁移,C不符合题意;

D、1993年种群恢复到1987年的相对稳定状态,低潮带Aat120基因频率为0.4,则Aat100基因频率为1-0.4=0.6,含Aat100基因的个体基因型为Aat100Aat100、Aat100Aat120,所占比例为0.6×0.6+2×0.6×0.4=84%,D符合题意。

故答案为:D。

【分析】在一个种群基因库中,某个基因占全部等位基因数的比值,叫作基因频率。

29.【答案】B

【解析】【解答】A、在过渡带这种复杂环境中,不同物种之间、物种与环境之间相互影响、协同进化,从而形成了能够适应该环境特征的物种组合,A不符合题意;

B、过渡带环境异质多样,可能会有森林物种、草原物种以及一些特有的物种,其物种丰富度不一定介于草原和森林之间,有可能比森林和草原的物种丰富度都高,B符合题意;

C、过渡带中森林和草原镶嵌分布,与森林和草原核心区域相比,其水平方向上的物种分布等呈现出明显不同的群落水平结构特征,C不符合题意;

D、过渡带环境复杂,可能存在更多可抵抗不良环境波动的物种,这些物种的存在会影响群落结构的稳定性,使群落更能抵抗外界干扰,D不符合题意。

故答案为:B。

【分析】在相同时间聚集在一定地域中各种生物种群的集合,叫作生物群落,简称群落。不同群落的物种组成不同,物种的数目也有差别。一个群落中的物种数目,称为物种丰富度。群落中的物种组成不是固定不变的。随着时间和环境的变化,原来不占优势的物种可能逐渐变得有优势;原来占优势的物种也可能逐渐失去优势,甚至从群落中消失。在群落中,各个生物种群分别占据了不同的空间,使群落形成一定的空间结构。群落的空间结构包括垂直结构和水平结构等。

30.【答案】C

【解析】【解答】A、海蟑螂依赖红藻躲避天敌,同时携带红藻雄配子提升红藻有性生殖成功率,二者相互依存、相互影响,存在互惠关系,在长期的相互作用中协同进化,A不符合题意;

B、海蟑螂能携带红藻雄配子,其数量减少会影响红藻有性生殖,而有性生殖能形成多样的变异,所以海蟑螂数量减少不利于红藻形成多样的变异,B不符合题意;

C、硅藻附生于红藻表面,取食红藻表面的物质,但并没有对红藻造成明显的伤害,不属于寄生关系,寄生关系是一种生物寄生在另一种生物体内或体表,对宿主有害,C符合题意;

D、传粉昆虫帮助虫媒花传粉,海蟑螂携带红藻雄配子,二者都起到了帮助植物完成生殖过程的作用,关系类似,D不符合题意。

故答案为:C。

【分析】(1)物种之间、生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和不同物种之间、生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展,这就是协同进化发展,这就是协同进化。

(2)种间关系主要有原始合作(互惠)、互利共生、种间竞争、捕食和寄生等。

31.【答案】B

【解析】【解答】A、现代生物进化理论认为,种群是生物进化的基本单位,A不符合题意;

B、可遗传变异包括基因突变、基因重组和染色体变异,这些变异是不定向的。而自然选择使种群基因频率定向改变,导致生物进化,B符合题意;

C、某些物种经过长期的地理隔离,不同种群之间的基因库差异越来越大,最终可能出现生殖隔离,生殖隔离的出现标志着新物种的产生,C不符合题意;

D、不同物种间、生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展,这就是共同进化,D不符合题意。

故答案为:B。

【分析】随着科学的发展,人们对生物进化的认识不断深入,形成了以自然选择学说为核心的现代生物进化理论,其主要内容是:适应是自然选择的结果;种群是生物进化的基本单位;突变和基因重组提供进化的原材料,自然选择导致种群基因频率的定向改变,进而通过隔离形成新的物种;生物进化的过程实际上是生物与生物、生物与无机环境协同进化的过程;生物多样性是协同进化的结果。

32.【答案】D

【解析】【解答】A、物理信息是指通过物理过程传递的信息,芦鹀的鸣唱声属于物理信息,A正确;

B、某种芦鹀分布在不同地区的三个种群,因栖息地环境的差异导致声音信号发生分歧,由此可知,求偶的鸣唱特征是芦鹀与栖息环境之间协同进化的结果,B正确;

C、完整信息传递过程包括了信息源、信道和信息受体,芦鹀之间通过鸣唱形成信息流,芦鹀既是信息源又是信息受体,C正确;

D、判断两个种群是否为同一物种,主要依据是它们是否存在生殖隔离,即二者的杂交子代是否可育,由和求偶有关的鸣唱特征的差异,无法表明这三个芦鹀种群是否存在生殖隔离,D错误。

故答案为:D。

【分析】1、生态系统中信息的种类:

(1)物理信息:生态系统中的光、声、温度、湿度、磁力等,通过物理过程传递的信息,如蜘蛛网的振动频率。

(2)化学信息:生物在生命活动中,产生了一些可以传递信息的化学物质,如植物的生物碱、有机酸,动物的性外激素等。

(3)行为信息:动物的特殊行为,对于同种或异种生物也能够传递某种信息,如孔雀开屏。

2、隔离导致物种的形成(1)物种的判断标准主要是具有一定的形态结构和生理功能以及能否在自然条件下相互交配并产生可育后代;(2)一般先经过长期的地理隔离,然后形成生殖隔离;有时不经过地理隔离直接形成生殖隔离,例如多倍体的产生。

33.【答案】B

34.【答案】A,C

【解析】【解答】A、B、由图可知,燕麦都是来源于同一祖先,即约800万年的燕麦属,A基因组和CCDD杂交形成ACD,ACD不可育,所以A基因组和CCDD形成生殖隔离,二者属于不同的物种,ACD再经过染色体加倍,最终得到燕麦AACCDD,由此可知,燕麦AACCDD中的染色体组不是来源于同一物种,一个字母表示一个染色体组,所以燕麦AACCDD是异源六倍体,A、B不符合题意;

C、由图可知,在燕麦多倍化过程中,染色体数量的变异在进化中都保留了下来,所以染色体数量的变异是可遗传的,C符合题意;

D、由图可知,A和D基因组都起源于A/D基因组祖先,所以A和D基因组同源性大,而D和C同源性小,D不符合题意。

故答案为:C。

【分析】一、染色体变异类型及实例

1、染色体结构变异

①缺失:染色体的某一片段缺失引起的变异,如猫叫综合症等;

②重复:染色体中增加某一片段引起的变异,如果蝇棒状眼的形成等;

③易位:染色体的某一片段移接到另一条非同源染色体上引起的变异,如果蝇花斑眼的形成等;

④倒位:染色体的某一片段位置颠倒引起的变异,如果蝇卷翅的形成等。

2、染色体数目变异

①细胞内个别染色体的增加或减少,如21三体综合征等;

②细胞内染色体数目以一套完整的非同源染色体为基数成倍地增加或成套地减少,如三倍体无子西瓜的培育等。

二、同源多倍体与异源多倍体

1、同一物种经过染色体加倍形成的多倍体称为同源多倍体,即同源多倍体中增加的染色体组来自同一物种。

2、不同物种杂交产生的杂种后代经过染色体加倍形成的多倍体称为异源多倍体,即异源多倍体中增加的染色体组来源于不同的物种。

35.【答案】B,D

【解析】【解答】A、新热带木本竹(AABBDD,六倍体)与温带木本竹(HH,二倍体)杂交,F1的染色体组成为ABDH,是异源四倍体(4n),而非六倍体,A错误;

B、染色体数目变异属于可遗传变异的一种,会导致遗传物质的改变,可通过配子遗传给后代,B正确;

C、进化的基本单位是种群(同一地区同种生物的群体),而四种类群竹子属于不同物种或类群,不能构成一个进化单位,C错误;

D、化石是研究生物进化的直接证据,可提供形态、年代等关键信息,D正确。

故选BD。

【分析】1、以自然选择学说为核心的现代生物进化理论对自然界的生命史作出了科学的解释:

①适应是自然选择的结果;

②种群是生物进化的基本单位;

③突变和基因重组提供进化的原材料,自然选择导致种群基因频率的定向改变,进而通过隔离形成新的物种;

④生物进化的过程实际上是生物与生物、生物与无机环境协同进化的过程;生物多样性是协同进化的结果。

2、化石证据:在研究生物进化的过程中,化石是最直接、最重要的、比较全面的证据。

36.【答案】(1)等位;自交后代中基因型为A25-A25-的个体死亡,基因型为A25-A和AA的个体由于都至少含有一个A基因,因此可以与正向引物和反向引物结合进而完成PCR,获得明亮条带;AA;1/3

(2)1/5

(3)48.8%;51.2%;自然选择

【解析】【解答】(1)因A25-基因是由A基因缺失25个碱基对产生的新基因,即A基因通过基因突变产生A25-基因,这两个基因是等位基因。基因型为AA25-的植物自交后代有AA、AA25-和A25-A25-三种基因型,其比例为1:2:1。进行PCR时,因正向引物与A25-缺失的碱基配对,缺失这25个碱基对的A25-基因无法与正向引物配对从而不能扩增,故只含有A25-基因的个体A25-A25-不具有条带;A基因含有该25个碱基对,能与正向引物和反向引物进行碱基互补配对从而扩增出条带,因此基因型为AA、AA25-的个体均具有条带,且A基因个数越多,扩增产物越多,条带越明亮,因此基因型为AA的个体具有较明亮的条带,基因型为AA25-的个条带较暗。由题意可知,PCR后进行电泳,发现植物全部后代PCR产物电泳结果均具有明亮条带,说明基因型为A25-A25-的个体无法存活,只有基因型为AA和AA25-的个体,其中较明亮条带代表基因型为AA,占子代的比例为1/3。

故填:等位;自交后代中基因型为A25-A25-的个体死亡,基因型为A25-A和AA的个体由于都至少含有一个A基因,因此可以与正向引物和反向引物结合进而完成PCR,获得明亮条带;AA;1/3。

(2)已知基因A3-和A25-都在4号染色体上,导入的A基因存在于6号染色体上,A基因与 A3-和A25- 位于非同源染色体上,遵循基因自由组合定律,产生配子的基因组成为A3-A、A25-A、A3-、A25-,比例为1:1:1:1;该植物自交后代中基因型为A25-A25-的个体占1/4×1/4=1/16,该基因型个体不能存活,因此存活个体占子代的15/16,其中含有A25-A25-的后代个体基因型共有2种,分别是AAA25-A25-和AA25-A25-,所占比例分别为1/16和2/16,二者共占3/16,因此基因型为A3-A25- A的植物自交子代中含有A25-A25-的比例为3/16÷15/16=1/5。

故填:1/5。

(3)基因型为A3-A的植物自交产生子一代的基因型及比例为AA:A3-A:A3-A3-=1:2:1。由题干信息可知,基因型为A3-A3-的植物每代数量增加10%,则子一代中基因型为A3-A3-所占比例为1/4+1/4×10%=11/40,因此子一代中各基因型及其比例为AA:A3-A:A3-A3-=1/4:1/2:11/40=10:20:11,由此可计算出子一代中各基因型频率分别是AA=10/(10+20+11)=10/41,A3-A=20/(10+20+11)=20/41,A3-A3-=11/(10+20+11)=11/41,因此子一代中A基因频率为(10/41+1/2×20/41)×100%=48.8%,A3-基因频率为1-48.8%=51.2%。自然选择决定生物进化的方向,具有有利变异的个体更适应环境被选择下来,而具有不利变异的个体则会被自然选择淘汰,因此决定有利变异的基因频率逐渐增大,因此基因频率的改变是自然选择的结果。

故填:48.8%;51.2%;自然选择。

【分析】(1)基因突变:①基因突变概念:指基因中碱基对的增添、缺失或替换而引起的基因碱基序列的改变。②基因突变的结果:产生新基因。③基因突变的特点:普遍性、随机性、不定向性、低频性、多害少益性。④时期:一般发生在分裂间期。

(2)现代生物进化理论的主要内容:种群是生物进化的基本单位;突变和基因重组产生生物进化的原材料;自然选择决定生物进化的方向;隔离是新物种形成的必要条件。生物进化的实质在于种群基因频率的改变。

(3)基因自由组合定律是指位于非同源染色体上的非等位基因的分离或组合是互不干扰的,在减数分裂过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合。

37.【答案】(1)0

(2)XbY

(3)53;色氨酸

(4)1%

(5)1/2048

【解析】【解答】(1)LHON是线粒体基因控制的疾病,属于细胞质遗传,特点是母系遗传,即后代患病情况由母亲决定。Ⅲ-7是男性,其线粒体基因不会遗传给后代,所以Ⅲ-7与正常女性婚配所生子女患该病的概率为0。

(2)已知LHON患者病变程度与X染色体上基因B突变成b有关,男性重症高发,故重症高发的男性基因型为XbY(a),推测轻度病变女性的基因型为XBXb(a),重症高发女性的基因型为XbXb(a)。某轻度病变女性XBXb(a),与正常男性XBY(A)结婚,所生男孩有轻度和重度,其中重度患者为男性,其核基因型为XbY。

(3)5'-CCCGCGGGA-3'为非模板链,编码序列中C是第157位,DNA中三个相邻碱基决定一个氨基酸,所以157÷3=52余1,即第53个密码子的第1个碱基,所以突变成T后,影响的是第53位氨基酸。非模板链第157位C突变成T,则模板链对应位置为A,密码子为UGG,对应的氨基酸是色氨酸。

(4)人群中XbXb基因型在女性中的占比为0.01%,设Xb的基因频率为q,则q2=0.01%,q=0.01。男性中XbY的基因型频率等于Xb的基因频率,所以XbY基因型在男性中的占比为1%。

(5)镰状细胞贫血是常染色体隐性遗传病(设为d),每8个无贫血症状的人中有1个携带者,即携带者Dd概率为1/8。Ⅱ-5基因型为XBY,Ⅱ-6基因型为XBXb(a),则Ⅲ-9基因型为1/2XBXb(a)、1/2XBXB(a)。关于镰状细胞贫血,Ⅲ-9基因型为1/8Dd、7/8DD, 无贫血症状男性基因型为1/8Dd、7/8DD,则子代为有镰状细胞贫血症状患者的概率为1/8×1/8×1/4= 1/256。关于LHON重度,Ⅲ-9基因型为1/2XBXb(a)、1/2XBXB(a),无贫血症状男性基因型为XBY,子代为LHON重度患者XbY(a)的概率为1/2×1/2×1/2=1/8,故无贫血症状的Ⅲ-9与基因型为XBY的无贫血症状男性结婚,其子代为有镰状细胞贫血症状的LHON重度患者的概率为1/256×1/8=1/2048。

【分析】(1)位于性染色体上的基因控制的性状在遗传上总是和性别相关联,这种现象叫作伴性遗传。

(2)基因的分离定律的实质是:在杂合子的细胞中,位于一对同源染色体上的等位基因,具有一定的独立性;在减数分裂形成配子的过程中,等位基因会随同源染色体的分开而分离,分别进入两个配子中,独立地随配子遗传给后代。

(3)基因的表达是指基因通过mRNA指导蛋白质的合成,包括遗传信息的转录和翻译两个阶段。转录是以DNA的一条链为模板,按照碱基互补配对原则,在细胞核内合成mRNA的过程。翻译是以mRNA为模板,按照密码子和氨基酸之间的对应关系,在核糖体上合成具有一定氨基酸顺序的蛋白质的过程。

(4)在一个种群基因库中,某个基因占全部等位基因数的比值,叫作基因频率。

(1)LHON是线粒体基因A突变成a所引起的视神经疾病,如果母亲正常,则子女都表现正常,因此Ⅲ-7与正常女性婚配所生子女患该病的概率为0。

(2)某轻度病变的女性与正常男性结婚,所生男孩有轻度患者,也有重度患者,同时该病是由X染色体B基因突变为b造成的,所以正常男性的基因型是(A)XBY,轻度病变女性基因型是(a)XBXb,所生的男孩子中有(a)XBY(表现为轻度患者)和(a)XbY(表现为重度患者),重度患者核基因型为XbY。

(3)mRNA上三个相邻的碱基决定一个氨基酸,其中154-156决定一个氨基酸,157-159决定下一个氨基酸,非模板链上157为C突变为T,则密码子由CGG变为UGG,因此159÷3=53,即53为氨基酸变为色氨酸。

(4)XbXb基因型在女性中的占比为0.01%,即Xb的基因频率为1%,如果基因位于X染色体上,则在男性中该基因型的比例等于基频率,因此XbY基因型在男性中的占比为1%。

(5)用Dd表示控制镰状细胞贫血的基因,镰状细胞贫血症状的LHON重度患者的基因型是(a)ddXbY或(a)ddXbXb,Ⅲ-9的细胞质基因为a,其子女都含有a基因,镰状细胞贫血症状中每8个无贫血症状的人中有1个携带者,所以Ⅲ-9关于镰状细胞贫血基因型是1/8Dd,7/8DD,Ⅱ-5基因型为XBY,Ⅱ-6基因型为XBXb,则Ⅲ-9关于LHON贫血的核基因为1/2XBXB、1/2XBXb,基因型为XBY的无贫血症状男性的基因型可能是1/8DDXBY或7/8DdXBY,二者结婚,患镰状细胞贫血概率为1/8×1/8×1/4=1/256,患LHON贫血概率为1/2×1/4=1/8,所以子代为有镰状细胞贫血症状的LHON重度患者的概率为1/8×1/256=1/2048。

38.【答案】(1)生态系统

(2)鸟类也可以参与花葵的传粉过程并发挥重要作用;A

(3)没有昆虫和鸟类传粉时花葵能否完成自花传粉并比较花葵自花传粉与异花传粉的传粉效率

(4)小岛的自然环境与陆地不同,对生物的选择作用不同,生物能够进化出与陆地生物不同的物种特征;岛屿环境资源有限,物种之间竞争激烈,为了更好地适应环境,生物的进化速度更快。

【解析】【解答】(1)生态系统是指在一定的空间范围内,群落与无机环境相互作用形成的更大的整体。故小岛上的生物与非生物环境共同构成一个整体,即一个生态系统。

(2)由题可知,自然状态下昆虫和鸟类都可以访花,根据题图分析可知,屏蔽鸟类后,相对传粉率下降,说明鸟类也可以参与花葵的传粉过程并发挥重要作用。原始合作是指两种生物共同生活在一起时,双方都受益,但分开后,各自也能独立生活。根据上述分析,鸟类可以帮助花葵传粉,花葵能为鸟类提供花粉或花蜜作为补充食物,分开后各自也能独立生活,所以二者之间属于原始合作关系,A正确,BCD错误。

故选:A。

(3)花葵花蕾进行套袋处理后,就不能完成异花传粉,由此可以推知,该实验的目的是探究没有昆虫和鸟类传粉时花葵能否完成自花传粉并比较花葵自花传粉与异花传粉的传粉效率。

(4)与陆地相比,不同的小岛具有不同的自然环境,对生物产生不同的选择作用,从而使生物能够进化出与陆地生物不同的物种特征,这是“小岛”在进化研究中的主要优势之一。此外,岛屿环境资源有限,不同物种之间竞争激烈,生物为了更好地适应环境,进化速度更快。

【分析】种间关系的类型

1、种间竞争:两种或更多种生物共同利用同样的有限资源和空间而产生的相互排斥的现象。

2、捕食:一种生物以另一种生物为食的现象。

3、互利共生:两种生物长期共同生活在一起,相互依存,彼此有利。

4、寄生:一种生物从另一种生物(宿主)的体液、组织或已消化的物质中获取营养,并通常对宿主产生危害的现象。

5、原始合作:两种生物共同生活在一起时,双方都受益,但分开后,各自也能独立生活。

39.【答案】(1)不能;水平结构;冷杉与其他物种在长期的自然选择过程中,相互适应、相互依存,形成了相对稳定的生态关系

(2)50

(3)丙和丁;在群落丙和丁建立自然保护区,可以保护更多的物种,维系物种多样性

【解析】【解答】(1)对群落的结构和群落环境的形成有明显控制作用的植物种称为优势种,判断冷杉是否占据优势,不能仅仅根据数量多少,还需要考虑其他因素,如冷杉在群落中的生态作用、与其他物种的关系等。群落空间结构包括水平结构和垂直结构,水平结构指群落中的各个种群在水平状态下的格局或片状分布。冷杉在不同地段的种群密度不同,体现了群落的水平结构。冷杉在群落甲中,经长期协同进化,与其他物种在长期的自然选择过程中,相互适应、相互依存,形成了相对稳定的生态关系,从而形成了冷杉在群落甲中能占据相对稳定生态位。

(2)两群落共有物种数=(群落甲物种数+群落乙物种数)xβ多样性。β多样性为0.4,群落甲、乙的物种丰富度分别为70和80,故共有物种数= (70 +80)x0.4=50,因此,两群落共有物种数为50。

(3)“ β多样性是指某特定时间点,沿某一环境因素梯度,不同群落间物种组成的变化。它可用群落a和群落b的独有物种数之和与群落a、b各自的物种数之和的比值表示 ”。β多样性高表示群落独有物种数多,两群落之间物种组成差异大,在这种情况下,在群落丙和丁建立自然保护区,可以保护更多的物种,维系物种多样性。

【分析】(1)生物群落的结构类型主要包括垂直结构和水平结构。垂直结构指群落在垂直方向上的分层现象;水平结构指群落中的各个种群在水平状态下的格局或片状分布。

(2)协同进化:两个相互作用的物种在进化过程中发展的相互适应的共同进化。

(3)生态位是指一个种群在生态系统中,在时间空间上所占据的位置及其与相关种群之间的功能关系与作用。

(4)由题意可知,β多样性可用群落a和群落b的独有物种数之和与群落a、b各自的物种数之和的比值表示,则计算两群落共有物种数,可以使用以下公式:共有物种数=(群落甲物种数+群落乙物种数)xβ多样性。

40.【答案】(1)人工去雄;套袋

(2)4;EERR;3/8;基因重组;

(3)选择;远缘杂交、体细胞杂交

【解析】【解答】(1)对于自花授粉的谷子,在杂交时需先去除母本的雄蕊(去雄),以避免自花授粉。将栽培种谷穗浸泡在45~46℃温水中10分钟,目的是通过温度处理杀死或破坏雄蕊,实现人工去雄。授粉后,为防止其他植株的花粉污染,需对谷穗进行套袋处理,隔离外来花粉。

(2)P:黄色感锈病×白色抗锈病→F1:浅黄色抗锈病,故可知黄色的基因型为EE,浅黄色的基因型为Ee,白色的基因型为ee;抗锈病的基因型为RR或Rr,锈病的基因型为rr。F1:浅黄色抗锈病(EeRr)→F2:黄色抗锈病(EER-):浅黄色抗锈病(EeR-):白色抗锈病(eeR-):黄色感锈病(EErr):浅黄色感锈病(Eerr):白色感锈病(eerr)=120:242:118:40:82:39≈3:6:3:1:2:1,符合9:3:3:1的变式,故两对基因符合自由组合定律。

①F1基因型为EeRr,两对基因独立遗传(符合自由组合定律),根据基因分离和自由组合定律,其产生的配子类型为ER、Er、eR、er,共4种。甲为黄色抗锈病(EER-),自交子一代全为黄色抗锈病,说明甲为双显性纯合子,即基因型为EERR,若含杂合基因,自交后代会出现性状分离。乙为黄色抗锈病,自交后代出现黄色抗锈病和黄色感锈病,说明乙关于锈病的基因型为Rr(即EERr)。乙自交子一代基因型及比例为:1/4EERR、2/4EERr、1/4EErr。子一代继续自交:1/4EERR自交→全为EERR(纯合黄色抗锈病);2/4EERr自交→后代中纯合黄色抗锈病(EERR)占2/4×1/4=1/8;1/4EErr自交→无黄色抗锈病个体。因此,子二代中纯合黄色抗锈病的比例为1/4+1/8=3/8。杂交育种的原理是通过基因自由组合,使不同亲本的优良性状(如黄色粒色和抗锈病)在子代中重新组合,属于基因重组。

②丙为浅黄色抗锈病(EeR-),自交后出现黄色抗锈病、浅黄色抗锈病和白色抗锈病,说明丙关于锈病的基因型为RR,故丙的基因型为EeRR,则乙×丙杂交获得子一代的遗传图解如下:

(3)除草剂对青狗尾草种群起选择作用,抗除草剂个体因适应环境而存活并繁殖,导致其比例增加。利用抗除草剂的青狗尾草培育谷子的方法:①远缘杂交:通过青狗尾草与谷子杂交,将抗除草剂基因导入谷子,但需克服生殖隔离。②体细胞杂交:融合两者的体细胞,获得杂种植株,避免有性杂交的障碍。

【分析】(1)基因的自由组合定律的实质是:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或组合是互不干扰的;在减数分裂过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合。

(2)种群是生物进化的基本单位;突变和基因重组提供进化的原材料,自然选择导致种群基因频率的定向改变,进而通过隔离形成新的物种;生物进化的过程实际上是生物与生物、生物与无机环境协同进化的过程;生物多样性是协同进化的结果。

(3)植物体细胞杂交是指将不同来源的植物体细胞在一定条件下融合成杂种细胞,进而培育成新植物体的技术。利用植物细胞工程,可以快速繁殖优良品种、培育作物新品种、进行作物脱毒和细胞产物的工厂化生产等,有效提高生产效率。

(1)授粉前将处于盛花期的栽培种谷穗浸泡在45-46℃温水中10min,目的是人工去雄,防止自花授粉,因为谷子是自花授粉作物,这样做可以保证后续能接受农家种的花粉进行杂交。再授以农家种的花粉后,为防止其他花粉的干扰,对授粉后的谷穗进行套袋处理,以确保杂交的准确性。

(2)①正反交得到的F1全为浅黄色抗锈病,说明浅黄色是不完全显性性状且抗锈病为显性性状。F2中出现了多种表型,且比例接近9:3:3:1的变形,由此可推测控制米粒颜色和锈病抗性的基因位于两对同源染色体上,遵循基因的自由组合定律。F1的基因型为EeRr,能产生4种基因型的配子,分别为ER、Er、eR、er。甲自交子一代全为黄色抗锈病,说明甲为纯合子,基因型为EERR,乙自交子一代为黄色抗锈病和黄色感锈病,说明乙的基因型为EERr,乙连续自交,F1中EERr占1/2,EERR占1/4,F1自交,F2中纯合黄色抗锈病(EERR)的比例为1/4+1/2×1/4=3/8。杂交选育黄色抗锈病品种,利用的原理是基因重组,通过杂交使不同亲本的优良基因组合在一起。

②浅黄色抗锈病的丙自交子一代为黄色抗锈病、浅黄色抗锈病和白色抗锈病,其基因型为EeRR。乙(EERr)×丙(EeRR)杂交获得子一代的遗传图解如下。

(3)由于除草剂的选择作用,抗除草剂的青狗尾草个体在生存竞争中更有优势,从而使抗除草剂的青狗尾草个体比例逐渐增加。若利用抗除草剂的青狗尾草培育抗除草剂的谷子,可采用的方法有:远缘杂交,将抗除草剂的青狗尾草与谷子杂交,然后筛选出具有抗除草剂性状的子代进行培育;体细胞杂交,用纤维素酶和果胶酶去除两种植物的细胞壁,在进行原生质体融合,得到杂种细胞,使谷子获得抗除草剂的性状。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

三年2023-2025高考生物真题按知识点分类汇编

专题14 进化(含解析)

一、选择题

1.(2023·江苏)细胞色素C是一种线粒体内膜蛋白,参与呼吸链中的电子传递,在不同物种间具有高度保守性。下列关于细胞色素C的叙述正确的是( )

A.仅由C、H、O、N四种元素组成

B.是一种能催化ATP合成的蛋白质

C.是由多个氨基酸通过氢键连接而成的多聚体

D.不同物种间氨基酸序列的相似性可作为生物进化的证据

2.(2023·广东)下列叙述中,能支持将线粒体用于生物进化研究的是( )

A.线粒体基因遗传时遵循孟德尔定律

B.线粒体DNA复制时可能发生突变

C.线粒体存在于各地质年代生物细胞中

D.线粒体通过有丝分裂的方式进行增殖

3.(2023·浙江)太平洋某岛上生存着上百个蜗牛物种,但同一区域中只有少数几个蜗牛物种共存。生活在同一区域的不同蜗牛物种之间外壳相似性高,生活在不同区域的不同蜗牛物种之间外壳相似性低。下列叙述正确的是( )

A.该岛上蜗牛物种数就是该岛的物种多样性

B.该岛上所有蜗牛的全部基因组成了一个基因库

C.同一区域内的不同蜗牛物种具有相似的外壳是自然选择的结果

D.仅有少数蜗牛物种生存在同一区域是种间竞争造成生态位重叠的结果

4.(2023·湖北)现有甲、乙两种牵牛花,花冠的颜色由基因A、a控制。含A基因的牵牛花开紫花,不含A基因的牵牛花开白花。甲开白花,释放的挥发物质多,主要靠蛾类传粉;乙开紫花,释放的挥发物质少,主要靠蜂类传粉。若将A基因转入甲,其花颜色由白变紫,其他性状不变,但对蛾类的吸引下降,对蜂类的吸引增强。根据上述材料,下列叙述正确的是( )

A.甲、乙两种牵牛花传粉昆虫的差异,对维持两物种生殖隔离具有重要作用

B.在蛾类多而蜂类少的环境下,甲有选择优势,A基因突变加快

C.将A基因引入甲植物种群后,甲植物种群的基因库未发生改变

D.甲释放的挥发物是吸引蛾类传粉的决定性因素

5.(2023·浙江)浙江浦江县上山村发现了距今1万年的稻作遗址,证明我国先民在1万年前就开始了野生稻驯化。经过长期驯化和改良,现代稻产量不断提高。尤其是袁隆平院士团队培育成的超级杂交稻品种,创造水稻高产新记录,为我国粮食安全作出杰出贡献。下列叙述正确的是( )。

A.自然选择在水稻驯化过程中起主导作用

B.现代稻的基因库与野生稻的基因库完全相同

C.驯化形成的现代稻保留了野生稻的各种性状

D.超级杂交稻品种的培育主要利用基因重组原理

6.(2023·浙江)不同物种体内会存在相同功能的蛋白质,编码该类蛋白质的DNA序列以大致恒定的速率发生变异。猩猩、大猩猩、黑猩猩和人体内编码某种蛋白质的同源DNA序列比对结果如下表,表中数据表示DNA序列比对碱基相同的百分率。

大猩猩 黑猩猩 人

猩猩 96.61% 96.58% 96.70%

大猩猩 98.18% 98.31%

黑猩猩 98.44%

下列叙述错误的是( )。

A.表中数据为生物进化提供了分子水平的证据

B.猩猩出现的时间早于大猩猩、黑猩猩

C.人类、黑猩猩、大猩猩和猩猩具有共同的祖先

D.黑猩猩和大猩猩的亲缘关系比黑猩猩与猩猩的亲缘关系远

7.(2023·海南)某学者按选择结果将自然选择分为三种类型,即稳定选择、定向选择和分裂选择,如图。横坐标是按一定顺序排布的种群个体表型特征,纵坐标是表型频率,阴影区是环境压力作用的区域。下列有关叙述错误的是( )

A.三种类型的选择对种群基因频率变化的影响是随机的

B.稳定选择有利于表型频率高的个体

C.定向选择的结果是使种群表型均值发生偏移

D.分裂选择对表型频率高的个体不利,使其表型频率降低

8.(2023·湖北)某二倍体动物种群有100个体,其常染色体上某基因有A1、A2、A3三个等位基因。对这些个体的基因A1、A2、A3进行PCR扩增,凝胶电泳及统计结果如图所示。该种群中A3的基因频率是( )

A.52% B.27% C.26% D.2%

9.(2023·广东)科学理论随人类认知的深入会不断被修正和补充,下列叙述错误的是( )

A.新细胞产生方式的发现是对细胞学说的修正

B.自然选择学说的提出是对共同由来学说的修正

C.RNA逆转录现象的发现是对中心法则的补充

D.具催化功能RNA的发现是对酶化学本质认识的补允

10.(2024·广东)EDAR 基因的一个碱基替换与东亚人有更多汗腺等典型体征有关。用M、m分别表示突变前后的EDAR 基因,研究发现,m的频率从末次盛冰期后开始明显升高。下列推测合理的是( )

A.m的出现是自然选择的结果

B.m不存在于现代非洲和欧洲人群中

C.m的频率升高是末次盛冰期后环境选择的结果

D.MM、Mm和mm个体的汗腺密度依次下降

11.(2024·河北)为控制地中海沿岸某陆地区域蚊子的数量,每年在距海岸线0~20 km范围内(区域A)喷洒杀虫剂。某种蚊子的Est基因与毒素降解相关,其基因频率如图所示。下列分析正确的是( )

A.在区域A中,该种蚊子的Est基因频率发生不定向改变

B.随着远离海岸线,区域A中该种蚊子Est基因频率的下降主要由迁入和迁出导致

C.距海岸线0~60 km区域内,蚊子受到杀虫剂的选择压力相同

D.区域A中的蚊子可快速形成新物种

12.(2024·北京)朱鹮曾广泛分布于东亚,一度濒临灭绝。我国朱鹮的数量从1981年在陕西发现时的7只增加到如今的万只以上,其中北京动物园38岁的朱鹮“平平”及其27个子女对此有很大贡献。相关叙述错误的是( )

A.北京动物园所有朱鹮构成的集合是一个种群

B.朱鹮数量已达到原栖息地的环境容纳量

C.“平平”及其后代的成功繁育属于易地保护

D.对朱鹮的保护有利于提高生物多样性

13.(2024·贵州)李花是两性花,若花粉落到同一朵花的柱头上,萌发产生的花粉管在花柱中会停止生长,原因是花柱细胞产生一种核酸酶降解花粉管中的rRNA所致。下列叙述错误的是( )

A.这一特性表明李不能通过有性生殖繁殖后代

B.这一特性表明李的遗传多样性高,有利于进化

C.rRNA彻底水解的产物是碱基、核糖、磷酸

D.该核酸酶可阻碍花粉管中核糖体的形成

14.(2024·福建)成年棘胸蛙存在雄蛙大、雌蛙小的两性异形现象,推测这是雌蛙对雄蛙长期选择的结果。支持该推测的证据是( )

A.体型较大的雄蛙能获得更多的交配机会

B.雌蛙对相同种群雄蛙的求偶鸣叫更敏感

C.雄蛙在雌蛙产卵高峰期求偶鸣叫更积极

D.体型较大的雌蛙交配后能产出更多的卵

15.(2024·安徽)下图是甲与其他四种生物β-珠蛋白前 40个氨基酸的序列比对结果,字母代表氨基酸,“.”表示该位点上的氨基酸与甲的相同,相同位点氨基酸的差异是进化过程中β-珠蛋白基因发生突变的结果。下列叙述错误的是( )

A.不同生物β-珠蛋白的基因序列差异可能比氨基酸序列差异更大

B.位点上未发生改变的氨基酸对维持β-珠蛋白功能稳定可能更重要

C.分子生物学证据与化石等证据结合能更准确判断物种间进化关系

D.五种生物相互比较,甲与乙的氨基酸序列差异最大,亲缘关系最远

16.(2024·江西)某水果的W基因(存在多种等位基因)影响果实甜度。研究人员收集到1000棵该水果的植株,它们的基因型及对应棵数如下表。据表分析1的基因频率是( )

基因型 W1W2 W1W3 W2W2 W2W3 W3W4 W4W4

棵数 211 114 224 116 260 75

A.16.25% B.32.50% C.50.00% D.67.50%

17.(2024·甘肃) 青藏高原隆升引起的生态地理隔离促进了物种的形成。该地区某植物不同区域的两个种群,进化过程中出现了花期等性状的分化,种群甲花期结束约20天后,种群乙才开始开花,研究发现两者间人工授粉不能形成有活力的种子。下列叙述错误的是( )

A.花期隔离标志着两个种群间已出现了物种的分化

B.花期隔离进一步增大了种群甲和乙的基因库差异

C.地理隔离和花期隔离限制了两种群间的基因交流

D.物种形成过程实质上是种间生殖隔离建立的过程

18.(2024·湖南)我国科学家成功用噬菌体治疗方法治愈了耐药性细菌引起的顽同性尿路感染。下列叙述错误的是( )

A.运用噬菌体治疗时,噬菌体特异性侵染病原菌

B.宿主菌经噬菌体侵染后,基因定向突变的几率变大

C.噬菌体和细菌在自然界长期的生存斗争中协同进化

D.噬菌体繁殖消耗宿主菌的核苷酸、氮基酸和能量等

19.(2024·浙江)在酵母菌、植物、昆虫等不同生物类群中,rDNA(编码核糖体RNA的基因)的碱基序列大部分是相同的。这一事实为“这些不同生物类群具有共同祖先”的观点提供了( )

A.化石证据 B.比较解剖学证据

C.胚胎学证据 D.分子水平证据

20.(2024·湖北真题)某二倍体动物的性别决定方式为ZW型,雌性和雄性个体数的比例为1:1。该动物种群处于遗传平衡,雌性个体中有患甲病(由Z染色体上h基因决定)。下列叙述正确的是( )

A.该种群有11%的个体患该病

B.该种群h基因的频率是10%

C.只考虑该对基因,种群繁殖一代后基因型共有6种

D.若某病毒使该种群患甲病雄性个体减少10%,H基因频率不变

21.(2024·黑吉辽)鲟类是最古老的鱼类之一,被誉为鱼类的“活化石”。我国学者新测定了中华鲟、长江鲟等的线粒体基因组,结合已有信息将鲟科分为尖吻鲟类、大西洋鲟类和太平洋鲟类三个类群。下列叙述错误的是( )

A.鲟类的形态结构和化石记录可为生物进化提供证据

B.地理隔离在不同水域分布的鲟类进化过程中起作用

C.鲟类稳定的形态结构能更好地适应不断变化的环境

D.研究鲟类进化关系时线粒体基因组数据有重要价值

22.(2023·北京)抗虫作物对害虫的生存产生压力,会使害虫种群抗性基因频率迅速提高,导致作物的抗虫效果逐渐减弱。为使转基因抗虫棉保持抗虫效果,农业生产上会采取一系列措施。以下措施不能实现上述目标( )

A.在转基因抗虫棉种子中混入少量常规种子

B.大面积种植转基因抗虫棉,并施用杀虫剂

C.转基因抗虫棉与小面积的常规棉间隔种植

D.转基因抗虫棉大田周围设置常规棉隔离带

23.(2023·湖南)“油菜花开陌野黄,清香扑鼻蜂蝶舞。”菜籽油是主要的食用油之一,秸秆和菜籽饼可作为肥料还田。下列叙述错误的是( )

A.油菜花通过物理、化学信息吸引蜂蝶

B.蜜蜂、蝴蝶和油菜之间存在协同进化

C.蜂蝶与油菜的种间关系属于互利共生

D.秸秆和菜籽饼还田后可提高土壤物种丰富度

24.(2024·浙江选考) 痕迹器官是生物体上已经失去用处,但仍然存在的一些器官。鲸和海牛的后肢已经退化,但体内仍保留着后肢骨痕迹;食草动物的盲肠发达,人类的盲肠已经极度退化,完全失去了消化功能。据此分析,下列叙述错误的是( )

A.后肢退化痕迹的保留说明鲸和海牛起源于陆地动物

B.人类的盲肠退化与进化过程中生活习性的改变有关

C.具有痕迹器官的生物是从具有这些器官的生物进化而来的

D.蚯蚓没有后肢的痕迹器官,所以和四足动物没有共同祖先

25.(2025·河北) 僧帽蚤接触到天敌昆虫的气味分子(利它素)后,头盔会明显增大,从而降低被天敌昆虫捕食的风险。如图所示,僧帽蚤母本和子代接触利它素的情况不同,对子代头盔占身体比例的影响具有明显差异。下列分析错误的是( )

A.母本接触利它素可增大幼年子代头盔占身体比例

B.受利它素刺激后,僧帽蚤发生基因突变,导致头盔占身体的比例增大

C.僧帽蚤受利它素刺激后头盔增大的特性是自然选择的结果

D.在没有利它素时,僧帽蚤发育过程中头盔占身体的比例会减小

26.(2025·北京市)蝴蝶幼虫取食植物叶片,萝藦类植物进化出产生CA的能力,CA抑制动物细胞膜上N酶的活性,对动物产生毒性,从而阻止大部分蝴蝶幼虫取食。斑蝶类蝴蝶因N酶发生了一个氨基酸替换而对CA不敏感,其幼虫可以取食萝藦。下列叙述错误的是( )

A.斑蝶类蝴蝶对CA的适应主要源自基因突变和选择

B.斑蝶类蝴蝶取食萝藦可减少与其他蝴蝶竞争食物

C.N酶基因突变导致斑蝶类蝴蝶与其他蝴蝶发生生殖隔离

D.萝藦类植物和斑蝶类蝴蝶的进化是一个协同进化的实例

27.(2025·陕晋青宁)专食性绢蝶幼虫以半荷包紫堇叶片为食,成体绢蝶偏好在绿叶型半荷包紫堇植株附近产卵。生长于某冰川地域的半荷包紫堇因bHLH35基因突变使叶片呈现类似岩石的灰色,不易被成体绢蝶识别。冰川消融导致裸露岩石增多、分布范围扩大,则该地区( )

A.半荷包紫堇突变的bHLH35基因频率会逐渐增加

B.半荷包紫堇bHLH35基因突变会引起绢蝶的变异

C.灰叶型半荷包紫堇的出现标志着新物种的形成

D.冰川消融导致绢蝶受到的选择压力减小

28.(2025·安徽)粗糙玉蜀螺是一种分布于海岸边的小海螺,其天冬氨酸转氨酶活性受一对等位基因Aat100和Aat120控制。至1987年,这对等位基因的频率在该种群世代间保持相对稳定(低潮带Aat120基因频率为0.4)。1988年,该螺分布区发生了一次有毒藻类爆发增殖,藻类分泌的藻毒素使低潮带个体大量死亡,而高潮带个体受影响较小,此后高潮带个体向低潮带扩散。1993年,种群又恢复到1987年的相对稳定状态。Aat120基因频率变化如图所示。下列叙述正确的是( )

A.1987年,含Aat1200基因的个体在低潮带比高潮带具有更强的适应能力

B.在自然选择作用下,1993年后低潮带Aat100基因频率将持续上升

C.1988~1993年,影响低潮带种群基因频率变化的主要因素是个体迁移

D.1993年,含Aat100基因的个体在低潮带种群中所占比例为84%

29.(2025·安徽)过渡带是两个或多个群落之间的过渡区域。大兴安岭森林与呼伦贝尔草原的过渡带中,森林和草原镶嵌分布,该区域环境较两个群落的内部核心区域更为异质多样。下列叙述错误的是( )

A.过渡带环境复杂,通过协同进化形成了适应该环境特征的物种组合

B.过渡带属于群落间的交错区域,其物种丰富度介于草原和森林之间

C.相较于森林和草原核心区域,过渡带存在明显不同的群落水平结构特征

D.过渡带可能有更多可抵抗不良环境波动的物种,影响群落结构的稳定性

30.(2025·黑吉辽蒙)红藻兼具无性生殖和有性生殖。海蟑螂依赖红藻躲避天敌,并取食红藻表面附生的硅藻,在此过程中携带 了红藻的雄配子,使红藻有性生殖成功率提升。下列叙述错误的是( )

A.海蟑螂与红藻存在互惠关系,二者协同进化

B.海蟑螂数量减少不利于红藻形成多样的变异

C.硅藻附生于红藻,因此二者存在寄生关系

D.海蟑螂与红藻的关系类似传粉昆虫与虫媒花

31.(2025·黑吉辽蒙)下列关于现代生物进化理论的叙述错误的是( )

A.进化的基本单位是种群

B.可遗传变异使种群基因频率定向改变,导致生物进化

C.某些物种经过地理隔离后出现生殖隔离会产生新物种

D.不同物种间、生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展

32.(2024·湖北真题)研究发现,某种芦鹀分布在不同地区的三个种群,因栖息地环境的差异导致声音信号发生分歧。不同芦鹀种群的两个和求偶有关的鸣唱特征,相较于其他鸣唱特征有明显分歧。因此推测和求偶有关的鸣唱特征,在芦鹀的早期物种形成过程中有重要作用。下列叙述错误的是( )

A.芦鹀的鸣唱声属于物理信息

B.求偶的鸣唱特征是芦鹀与栖息环境之间协同进化的结果

C.芦鹀之间通过鸣唱形成信息流,芦鹀既是信息源又是信息受体

D.和求偶有关的鸣唱特征的差异,表明这三个芦鹀种群存在生殖隔离

33.(2024·广西)屠呦呦等科学家发现青蒿素,为全球疟疾治疗做出突出贡献。随着时间推移。发现疟原虫对单方青蒿素出现了一定抗药性,为了解决该问题,我国科学家继续研发出高效的青蒿素联合疗法并广泛应用。下列说法错误的是( )

A.疟原虫出现抗药性,说明疟原虫种群在进化

B.受单方青蒿素刺激,疟原虫产生了抗药性变异

C.若一直使用单方青蒿素,疟原虫种群抗药性基因频率会上升

D.青蒿素联合疗法,可以有效地杀灭感染人体的抗药性疟原虫

二、多项选择题

34.(2023·江苏) 2022年我国科学家发布燕麦基因组,揭示了燕麦的起源与进化,燕麦进化模式如图所示。下列相关叙述正确的是( )

A.燕麦是起源于同一祖先的同源六倍体

B.燕麦是由AA和CCDD连续多代杂交形成的

C.燕麦多倍化过程说明染色体数量的变异是可遗传的

D.燕麦中A和D基因组同源性小,D和C同源性大

35.(2025·江苏)图示部分竹子的进化发展史,其中A~D和H代表不同的染色体组。下列相关叙述正确的有( )

A.新热带木本竹与温带木本竹杂交,F1是六倍体

B.竹子的染色体数目变异是可遗传的

C.四种类群的竹子共同组成进化的基本单位

D.竹子化石为研究其进化提供直接证据

三、非选择题

36.(2023·天津)某植物四号染色体上面的A基因可以指导植酸合成,不能合成植酸的该种植物会死亡。现有A3-和A25-两种分别由A基因缺失3个和25个碱基对产生的基因,已知前者不影响植酸合成,后者效果未知。

(1)现有基因型为AA25-的植物,这两个基因是 基因。该植物自交后代进行PCR,正向引物与A25-缺失的碱基配对,反向引物在其下游0.5kb处,PCR后进行电泳,发现植物全部后代PCR产物电泳结果均具有明亮条带,原因是 ,其中明亮条带分为较明亮和较暗两种,其中较明亮条带代表基因型为 的植物,比例为 。

(2)将一个A基因导入基因型为A3-A25-的植物的6号染色体,构成基因型为A3-A25- A的植物、该植物自交子代中含有A25-A25-的比例是 。

(3)在某逆境中,基因型为A3-A3-的植物生存具有优势,现有某基因型为A3-A的植物,若该种植物严格自交,且基因型为A3-A3-的植物每代数量增加10%,补齐下面的表格中,子一代基因频率数据(保留一位小数):

代 亲代 子一代 子二代

A基因频率 50% % 46.9%

A3-基因频率 50% % 53.1%

基因频率改变,是 的结果。

37.(2024·天津)LHON是线粒体基因A突变成a所引起的视神经疾病。我国援非医疗队调查非洲某地LHON发病情况,发现如下谱系。

(1)依据LHON遗传特点,Ⅲ-7与正常女性婚配所生子女患该病的概率为 。

(2)调查发现,LHON患者病变程度差异大(轻度、重度),且男性重症高发。研究发现,该特征与X染色体上的基因B突变成b有关。某轻度病变的女性与正常男性结婚,所生男孩有轻度患者,也有重度患者,其中重度患者核基因型为 。

(3)5'-CCCGCGGGA-3'为B基因的部分编码序列(非模板链),C为编码序列的第157位,突变成T后,蛋白序列的第 位氨基酸将变成 。

部分氨基酸密码子:丙氨酸(GCG)、缬氨酸(GUG)、色氨酸(UGG)、精氨酸(CGC或CGG或CGU)

(4)人群筛查发现,XbXb基因型在女性中的占比为0.01%,那么XbY基因型在男性中的占比为 。

(5)镰状细胞贫血是非洲常见的常染色体隐性遗传病,每8个无贫血症状的人中有1个携带者。无贫血症状的Ⅲ-9(已知Ⅱ-5基因型为XBY,Ⅱ-6基因型为XBXb)与基因型为XBY的无贫血症状男性结婚,其子代为有镰状细胞贫血症状的LHON重度患者的概率为 。

38.(2024·北京)花葵的花是两性花,在大陆上观察到只有昆虫为它传粉。在某个远离大陆的小岛上,研究者选择花葵集中分布的区域,在整个花期进行持续观察。

(1)小岛上的生物与非生物环境共同构成一个 。

(2)观察发现:有20种昆虫会进入花葵的花中,有3种鸟会将喙伸入花中,这些昆虫和鸟都与雌、雄蕊发生了接触(访花),其中鸟类访花频次明显多于昆虫;鸟类以花粉或花蜜作为补充食物。研究者随机选取若干健康生长的花葵花蕾分为两组,一组保持自然状态,一组用疏网屏蔽鸟类访花,统计相对传粉率(如图)。

结果说明 由此可知,鸟和花葵的种间关系最可能是 (单选)。

A.原始合作

B.互利共生

C.种间竞争

D.寄生

(3)研究者增加了一组实验,将花葵花蕾进行套袋处理并统计传粉率。该实验的目的是探究 。

(4)该研究之所以能够揭示一些不常见的种间相互作用,是因为“小岛”在生态学研究中具有独特优势。“小岛”在进化研究中也有独特优势,正如达尔文在日记中写道:“……加拉帕戈斯群岛上物种的特征一直深深地触动影响着我。这些事实勾起了我所有的想法。”请写出“小岛”在进化研究中的主要优势。

39.(2024·山东)研究群落时,不仅要调查群落的物种丰富度,还要比较不同群落的物种组成。β多样性是指某特定时间点,沿某一环境因素梯度,不同群落间物种组成的变化。它可用群落a和群落b的独有物种数之和与群落a、b各自的物种数之和的比值表示。

(1)群落甲中冷杉的数量很多,据此 (填“能”或“不能”)判断冷杉在该群落中是否占据优势。群落甲中冷杉在不同地段的种群密度不同,这体现了群落空间结构中的 。从协同进化的角度分析,冷杉在群落甲中能占据相对稳定生态位的原因是 。

(2)群落甲、乙的物种丰富度分别为70和80,两群落之间的β多样性为0.4,则两群落的共有物种数为 (填数字)。

(3)根据β多样性可以科学合理规划自然保护区以维系物种多样性。群落丙、丁的物种丰富度分别为56和98,若两群落之间的β多样性高,则应该在群落 (填“丙”“丁”“戊”“丙和丁”)建立自然保护区,理由是 。

40.(2025·浙江)谷子(2n=18)俗称小米,是起源于我国的重要粮食作物,自花授粉。已知米粒颜色有黄色、浅黄色和白色,由等位基因E和e控制,其中白色(ee)是米粒中色素合成相关酶的功能丧失所致。锈病是谷子的主要病害之一。抗锈病和感锈病由等位基因R和r控制。现有黄色感锈病的栽培种和白色抗锈病的农家种,欲选育黄色抗锈病的品种。

回答下列问题:

(1)授粉前,将处于盛花期的栽培种谷穗浸泡在45~46℃温水中10min,目的是 ,再授以农家种的花粉。为防止其他花粉的干扰,对授粉后的谷穗进行 处理。同时,以栽培种为父本进行反交。

(2)正反交得到的F1全为浅黄色抗锈病,F2的表型及其株数如下表所示。

表型 黄色抗锈病 浅黄色抗锈病 白色抗锈病 黄色感锈病 浅黄色感锈病 白色感锈病

F2(株) 120 242 118 40 82 39

从F2中选出黄色抗锈病的甲和乙,浅黄色抗锈病的丙。甲自交子一代全为黄色抗锈病,乙自交子一代为黄色抗锈病和黄色感锈病,丙自交子一代为黄色抗锈病、浅黄色抗锈病和白色抗锈病。

①栽培种与农家种杂交获得的F1产生 种基因型的配子,甲的基因型是 ,乙连续自交得到的子二代中,纯合黄色抗锈病的比例是 。杂交选育黄色抗锈病品种,利用的原理是 。

②写出乙×丙杂交获得子一代的遗传图解 。

(3)谷子的祖先是野生青狗尾草(2n=18)。20世纪80年代开始,作物栽培中长期大范围施用除草剂,由于除草剂的 作用,抗除草剂的青狗尾草个体比例逐渐增加。若利用抗除草剂的青狗尾草培育抗除草剂的谷子,可采用的方法有 (答出2点即可)。

答案解析部分

1.【答案】D

【解析】【解答】A、由题意可知,细胞色素C是一种线粒体内膜蛋白,其含有的元素除了C、H、O、N外,还含有Fe和S,A不符合题意;

B、催化ATP合成的蛋白质是ATP合成酶,不是细胞色素C,B不符合题意;

C、细胞色素C是蛋白质,蛋白质是由多个氨基酸通过肽键连接而成的多聚体,C不符合题意;

D、不同物种间氨基酸序列的相似性可作为生物进化的证据,氨基酸序列越相似,则说明生物的亲缘关系越近,D符合题意。

故答案为:D。

【分析】蛋白质含有的元素包括C、H、O、N,少部分还含有S等,氨基酸脱水缩合形成肽键,相邻的氨基酸之间通过肽键进行连接,从而形成蛋白质。

2.【答案】B

【解析】【解答】A、孟德尔遗传定律适用于细胞核基因遗传,故线粒体基因遗传时不遵循孟德尔定律,A错误;

B、DNA复制时双螺旋解开,结构相对不稳定,易发生碱基的替换、增添和缺失,因此线粒体DNA复制时可能发生突变,为生物进化提供原材料,B正确;

C、原核生物细胞内没有线粒体,因此线粒体不存在各地质年代原核生物细胞中,C错误;

D、 线粒体的增值方式跟细菌差不多,都是一分为二的方式进行分裂,有丝分裂是真核生物细胞的增殖方式,D错误。

故答案为:B。

【分析】线粒体是有氧呼吸的主要场所,通过内膜向内折叠形成嵴,增大膜的面积,为线粒体基质中的酶提供更多的附着点;是一种半自主性的细胞器,基质中含有核糖体、DNA、RNA与多种酶等,可以进行DNA的复制,与基因的表达。

3.【答案】C

【解析】【解答】A、物种多样性是指动物、植物和微生物种类的丰富性,一个岛上蜗牛物种数不能体现该岛的物种多样性,A错误;

B、基因库是种群中的所有个体的全部基因,该岛上的蜗牛有上百个物种,岛上的所有蜗牛不能构成一个种群,故岛上所有蜗牛的全部基因不能组成一个基因库,B错误。

C、同一区域内的蜗牛生存环境相同,不同蜗牛物种具有相似的外壳是自然选择的结果,C正确;

D、仅有少数蜗牛物种生存在同一区域是种间竞争造成生态位分化的结果,D错误。

故答案为:C。

【分析】1、物种多样性是指动物、植物和微生物种类的丰富性,它们是人类生存和发展的基础,它是生物多样性的简单度量,只计算给定地区的不同物种数量。

2、基因库是种群中的所有个体的全部基因。

3、生态位是指物种利用群落各种资源的幅度以及该物种与群落中其他物种相互关系的总和,它表示物种在群落中的地位、作用和重要性。一个物种的生态位不仅决定于它生活在什么地方,而且决定于它与食物、天敌和其它生物的关系,包括它吃什么和被什么所吃,以及与其它物种之间的各种关系等。

4.【答案】A

【解析】【解答】A、甲、乙两种牵牛花传粉昆虫的差异,导致两种牵牛花之间不会相互传粉,对维持两物种生殖隔离具有重要作用,A正确;

B、甲主要靠蛾类传粉,在蛾类多而蜂类少的环境下甲有选择优势,但基因突变速度与此无关,B错误;

C、将A基因引入甲植物种群,导致甲植物种群内基因发生改变,即甲植物种群的基因库发生改变 ,C错误;

D、将A基因转入甲后只有花色由白变紫,其他性状均不变,即释放的挥发物质没有改变。但对蛾类的吸引下降,对蜂类的吸引增强。转入A基因前后发生的唯一变化为花颜色,吸引的昆虫发生改变。推测花颜色的白色是吸引蛾类传粉的决定性因素,D错误。

故答案为:A。

【分析】种群基因库是指一个种群内所有个体的全部基因,题中甲植物种群由于转入A基因,基因的种类和数量发生变化,该种群基因库发生改变。

5.【答案】D

【解析】【解答】A、水稻的长期驯化和改良过程中主要是人工选择起作用,人工选择在水稻驯化过程中起主导作用,A错误;

B、现代稻是野生稻经过长期训话和改良过产生的,其基因库与野生稻的基因库不完全相同,B错误;

C、现代稻是野生稻经过长期训话和改良过产生的,保留的野生稻的一些优良性状,改变了野生稻的一些不良性状,C错误;

D、杂交育种的原理是基因重组,故超级杂交稻品种的培育主要利用基因重组原理,D正确。

故答案为:D。

【分析】1、现代生物进化理论的基本观点:种群是生物进化的基本单位,生物进化的实质在于种群基因频率的改变;突变和基因重组产生生物进化的原材料;自然选择使种群的基因频率发生定向的改变并决定生物进化的方向;隔离是新物种形成的必要条件。

2、人工选择是在不同的条件下,被饲养的原始祖先产生了许多变异,人们根据各自的爱好对不同的变异个体进行选择。经过若干年的选择,使选择的性状积累加强,最后形成不同的新品种;自然界中的生物,通过激烈的生存斗争,适应者生存下来,不适应者被淘汰掉,这是自然选择。

6.【答案】D

【解析】【解答】A、不同生物中DNA和蛋白质等生物大分子,既有共同点,又存在差异性,可以为生物进化提供分子水平的证据,A正确;

B、由表可知,与人的DNA碱基序列相似度最高的是黑猩猩、其次是大猩猩,最低的是猩猩,由此可知出现时间的先后为猩猩、大猩猩、黑猩猩,B正确;

C、由表可知,人类、黑猩猩、大猩猩和猩猩的DNA碱基序列相似度很高,四者由共同的祖先发育而来,C正确;

D、由表可知,黑猩猩和大猩猩的DNA碱基序列相同率为98.18%,黑猩猩与猩猩的DNA碱基序列相同率为96.58%,由此可知,黑猩猩和大猩猩的亲缘关系比黑猩猩与猩猩的亲缘关系近,D错误。

故答案为:D。

【分析】生物有共同祖先的证据:

(1)化石证据:在研究生物进化的过程中,化石是最重要的、比较全面的证据,化石在地层中出现的先后顺序,说明了生物是由简单到复杂、由低等到高等、由水生到陆生逐渐进化而来的。

(2)比较解剖学证据:具有同源器官的生物是由共同祖先演化而来。这些具有共同祖先的生物生活在不同环境中,向着不同的方向进化发展,其结构适应于不同的生活环境,因而产生形态上的差异。

(3)胚胎学证据:①人和鱼的胚胎在发育早期都出现鳃裂和尾;②人和其它脊椎动物在胚胎发育早期都有彼此相似的阶段。

(4)细胞水平的证据:①细胞有许多共同特征,如有能进行代谢、生长和增殖的细胞;②细胞有共同的物质基础和结构基础。

(5)分子水平的证据:不同生物的DNA和蛋白质等生物大分子,既有共同点,又存在差异性。

7.【答案】A

【解析】【解答】A、自然选择会导致基因频率发生定向改变,A符合题意;

B、由图可知,稳定选择后,表型频率高的个体不受影响,而表型频率低的个体会被淘汰,B不符合题意;

C、由图可知,定向选择的结果是使种群表型均值偏移,C不符合题意;

D、由图可知,分裂选择时,环境压力的作用区域是表型频率高的个体所处位置,分裂选择对表型频率高的个体不利,使其表型频率降低,D不符合题意。

故答案为:A。

【分析】生物体都是先发生变异,再通过自然选择使有利变异的个体具有更多机会产生后代,不利变异的个体被淘汰,使种群的基因频率发生定向改变,导致生物朝着一定的方向不断进化。

8.【答案】B

【解析】【解答】某二倍体动物种群有100个个体,且基因位于常染色上,因此共含有200个A基因。由电泳图可知在该种群中共含有2个A3A3、8个A2A2、9个A1A1、15个A1A3、31个A1A2、35个A2A3。因此A3的基因频率是:(2×2+15×1+35×1)/200×100%=27%,B正确,A、C、D错误。

故答案为:B。

【分析】种群基因频率是指一个种群基因库中,某个基因占全部等位基因数的比值。常染色体上某基因有A1、A2、A3三个等位基因,在二倍体生物中基因成对存在,某个体中电泳结果有两个条带的为杂合子,含有一个条带的为纯合子,由此推出动物种群中基因型组成为2个A3A3、8个A2A2、9个A1A1、15个A1A3、31个A1A2、35个A2A3。

9.【答案】B

【解析】【解答】A、施莱登和施旺最初建立的细胞学说认为新细胞是由老细胞产生的,后来耐格里、魏尔肖发现“细胞通过分裂产生新细胞”是对细胞学说的修正,A正确;

B、自然选择学说的提出是对拉马克的“用进废退,获得性遗传”,学说的修正,而共同由来学说为自然选择学说的提出奠定了基础,揭示了适应的形成和物种形成的原因,B错误;

C、科学家克里克首先预见了遗传信息传递的一般规律,并于1957年提出了中心法则:遗传信息可以从DNA流向DNA,即DNA的复制;也可以从DNA流向RNA,进而流向蛋白质,即遗传信息的转录和翻译。随着研究的不断深入,科学家对中心法则作出了补充:少数生物(如一些RNA病毒)的遗传信息可以从RNA流向RNA以及从RNA流向DNA,C正确;

D、科学家萨姆纳从刀豆种子中提取出脲酶并证明其本质为蛋白质,后来美国科学家切赫和奥尔特曼发现少数RNA也具有生物催化功能,也就是说酶的本质绝大多数是蛋白质,少数是RNA,因此这一发现对酶化学本质的认识进行了补充,D正确。

故答案为:B。

【分析】本题是对教材细胞学说的建立过程、现代生物进化理论的提出历程、中心法则的构建以及酶的发现与探索历程四段科学史的考查。

10.【答案】C

11.【答案】B

12.【答案】B

【解析】【解答】A、种群是指在一定的空间范围内,同种生物的所有个体形成的一个整体,所以北京动物园所有朱鹮构成的集合是一个种群,A正确;

B、一定的环境条件所能维持的种群最大数量称为环境容纳量,由题可知,我国朱鹮的数量不断增加,说明其数量还未达到原栖息地的环境容纳量,B错误;

C、“平平”及其后代是在北京动物园里繁殖的,属于易地保护,C正确;

D、对朱鹮的保护有利于提高生物多样性,进而提高当地生态系统的稳定性,D正确。

故选B。

【分析】保护生物多样性的措施

(1)就地保护:在原地对被保护的生态系统或物种建立自然保护区以及国家公园等,这是最有效的保护措施;

(2)易地保护:把待保护物种迁至异地进行专门保护,如建立植物园、动物园和濒危动植物繁育中心等;

(3)利用生物技术对濒危物种的基因进行保护,如建立精子库、种子库、基因库;利用人工授精、组织培养和胚胎移植等生物技术,加强对珍稀、濒危物种的保护;

(4)加强立法、执法和宣传教育等。

13.【答案】A

【解析】【解答】A、李花是两性花,若花粉落到同一朵花的柱头上,萌发产生的花粉管在花柱中会停止生长,即李花不能自花传粉,但可以异花传粉,故能通过有性生殖繁殖后代,A错误;

B、由于李花通过异花传粉繁殖后代,故遗传多样性高,有利于进化,B正确;

C、rRNA彻底水解的产物有ACGU碱基、核糖和磷酸,C正确;

D、由于rRNA和蛋白质构成核糖体,故核酸酶可阻碍花粉管中核糖体的形成,D正确。

故答案为:A。

【分析】 生物进化的过程实际上是生物与生物、生物与无机环境协同进化的过程;生物多样性是协同进化的结果。

协同进化

(1)含义:指生物的不同物种之间、生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展。

(2)生物与生物之间的协同进化,例如:

①某种兰花具有细长的花距 → 共同进化 某种蛾类具有细长的吸管似的口器。

②羚羊的奔跑速度加快 → 共同进化 猎豹的奔跑速度加快。

(3)生物与环境之间的协同进化

地球上原始大气中没有氧气,所以那时生物的呼吸类型只能是无氧呼吸;当地球上出现了进行光合作用的生物以后,才使大气中有了氧气,这就为好氧生物的出现创造了前提条件。

(4)协同进化的原因:生物与生物之间的相互选择和生物与无机环境之间的相互影响。

14.【答案】A

【解析】【解答】A、体型较大的雄蛙能获得更多的交配机会,说明雌蛙更倾向于选择体型大的雄蛙进行交配,在长期的选择过程中,会使雄蛙朝着体型大的方向进化,从而形成雄蛙大、雌蛙小的两性异形现象,支持该推测,A符合题意;

B、雌蛙对相同种群雄蛙的求偶鸣叫更敏感,此选项强调的是雌蛙对雄蛙求偶鸣叫的反应,与雄蛙体型大小和雌蛙选择的关系不大,无法支持“雌蛙对雄蛙长期选择导致雄蛙大”这一推测,B不符合题意;

C、雄蛙在雌蛙产卵高峰期求偶鸣叫更积极,只是说明雄蛙求偶鸣叫的时间特性,没有涉及雌蛙对雄蛙体型的选择,不能支持推测,C不符合题意;

D、体型较大的雌蛙交配后能产出更多的卵,讨论的是雌蛙体型与产卵量的关系,并非雌蛙对雄蛙的选择,与题干推测无关,D不符合题意。

故答案为:A。

【分析】关于适应是如何形成的,多种多样的物种是如何起源的,达尔文的自然选择学说作出了科学的解释:在生存斗争中,某些可遗传的有利变异将赋予个体在特定环境中生存和繁殖的优势,通过自然选择,这些可遗传的有利变异逐渐积累,导致生物更好地适应特定的环境,不断出现适应各种环境的生物新类型。

15.【答案】D

16.【答案】A

【解析】【解答】由表格可知,含有W1的基因型有W1W2、W1W3,则W1的基因频率=(211+114)/(1000×2)×100%=16.25%。分析得知A正确,BCD错误。

故答案为:A。

【分析】基因频率:

17.【答案】A

【解析】【解答】A、花期隔离会导致种群间个体不能进行交配,但不一定导致出现了生殖隔离,故花期隔离不能标志着两个种群间已出现了物种的分化,A错误;

B、花期隔离会导致2个种群间个体不能进行交配,从而进一步增大了种群甲和乙的基因库差异,B正确;

C、地理隔离和花期隔离,都能导致不同种群间的个体在自然条件下不能进行交配,均限制了两种群间的基因交流,C正确;

D、生殖隔离是物种形成的标志,即物种形成过程实质上是种间生殖隔离建立的过程,D正确。

故答案为:A。

【分析】花期隔离是一种在植物育种和植物保护中常用的技术,主要用于防止不同品种或不同物种之间的自然杂交,确保种间和品种间的纯度。以下是对花期隔离技术的详细解释:

定义与目的:花期隔离是指通过控制植物的花期,使不同品种或物种的开花时间错开,从而避免它们之间的花粉传播和杂交。这有助于保持植物种群的遗传纯度和特性,对于种子生产、植物育种和遗传工程等领域具有重要意义。

主要方法:1.分期播种或栽植:

对于一年生花卉或球根花卉,可以采用分期播种或栽植的方法,使不同品种或物种的开花期前后错开。这种方法简单易行,是花期隔离的常用手段。

2.春化处理:

利用低温处理使植物提前进入休眠期,然后在适宜的温度下使其开花。这种方法可以人为地控制植物的花期,实现花期隔离。例如,对于原来秋播的2年生花卉,用低温处理其刚萌动的种子或幼苗,可以使植物通过春化当年即可开花。

3.温度调节:

通过加温或降温的方法改变植物的生长环境,从而提前或延迟花期。多数花卉在冬季通过加温都能提前开花,而在早春气温回升前仍处于休眠状态的花木,采用人为低温可以延长休眠期,从而延迟开花。

4.光照调节:

光照是影响植物开花的重要因素之一。可以通过加光、遮光及光暗颠倒等方法调节植物的光照条件,控制其花期。例如,对于长日照花卉,在日落后人工加光可以使其提前开花;对于短日照花卉,如菊花、一品红等,在傍晚或早晨遮光数小时可以提早开花。

5.水肥控制:

通过调节供水时间和肥料供应,可以控制某些球根花卉的花期。在干燥条件下,休眠分化完善后的花芽仍停留在球根中,直至供水时才生长开花。因此,可以通过调节供水时间来控制开花迟早。

应用领域:花期隔离技术在现代农业生产、植物育种和遗传工程等领域具有广泛的应用前景。通过花期隔离手段,可以保持种间和品种间的纯度,增加新珍贵品种的繁殖难度,降低农业生产中的风险和损失。同时,在种子生产、植物育种、遗传工程等领域,花期隔离技术也发挥着重要作用。

18.【答案】B

【解析】【解答】A、噬菌体是一种特异性侵染细菌的病毒, 运用噬菌体治疗时噬菌体特异性侵染病原菌,A正确;

B、基因突变具有不定向性,B错误;

C、噬菌体和细菌在自然界长期的生存斗争中协同进化,C正确;

D、噬菌体作为病毒,侵染细菌后利用宿主细胞的核苷酸、氨基酸和能量等来维持自身的生命活动,D正确。

故答案为:B。

【分析】噬菌体, 也称为细菌病毒, 是一种特殊的病毒, 因为它们以细菌作为宿主。 这些病毒能够导致细菌裂解, 即分解细菌。 噬菌体的存在普遍于自然环境中, 尤其是在充满细菌群落的地方, 如泥土和动物的肠道里。 它们在医学上引起了关注, 尤其是在尝试使用噬菌体治疗顽固性细菌感染方面。

19.【答案】D

【解析】【解答】题干中提到在酵母菌、植物、昆虫等不同生物类群中,rDNA(编码核糖体RNA的基因)的碱基序列大部分是相同的,这是从分子水平(基因的碱基序列)来研究不同生物类群的亲缘关系,为“这些不同生物类群具有共同祖先”的观点提供了分子水平证据,并非化石证据、比较解剖学证据、胚胎学证据,ABC不符合题意,D符合题意。

故答案为:D。

【分析】(1)化石证据:是指通过研究地层中的古生物化石,了解生物进化的历程,化石是古生物的遗体、遗物或生活痕迹等。

(2)比较解剖学证据:是对各类脊椎动物的器官和系统进行解剖和比较研究,如同源器官、痕迹器官等,以此说明生物进化的关系。

(3)胚胎学证据:是通过研究动植物胚胎的形成和发育过程,如脊椎动物胚胎早期的鳃裂、尾等特征,来揭示生物进化的线索。

(4)分子水平证据:是从分子水平(如DNA、蛋白质等)研究生物之间的亲缘关系,通过比较不同生物的核酸序列、蛋白质序列等,判断生物之间的进化关系,核酸序列的相似性越高,说明亲缘关系越近。

20.【答案】B

【解析】【解答】A、分析题干信息可知,雌性个体中有1/10患甲病,且该病由Z染色体上h基因决定,所以Zh的基因频率为10%,该种群种患该病的个体的基因型有ZhW和ZhZh,由于雌性和雄性个体数的比例为1:1,该种群患病概率为(10%+10%x10%)x1/2=5.5%,A错误;

B、分析题干信息可知,雌性个体中有1/10患甲病,且该病由Z染色体上h基因决定,所以Zh的基因频率为10%,B正确;

C、只考虑该对基因,种群繁殖一代后基因型有ZHZH、ZHZh、ZhZh、ZHW、ZhW五种,C错误;

D、若某病毒使该种群患甲病雄性个体减少10%,则种群中h基因频率降低,H基因频率应增大,D错误。

故答案为:B。

【分析】显性基因的基因频率=显性纯合子的基因型频率+杂合子基因型频率的一半;隐性基因的基因频率=隐性纯合子的基因型频率+杂合子基因型频率的一半。

21.【答案】C

【解析】【解答】A、鲟类的化石是研究生物进化最直接、最重要的证据,鲟类的形态结构可以在比较解剖学上为生物进化提供证据,A正确;

B、地理隔离在不同水域分布的鲟类进化过程中起作用,使不同水域的鲟类不能进行基因交流,B正确;

C、适应具有相对性,一定的形态结构适应于一定的环境,鲟类稳定的形态结构不能更好地适应不断变化的环境,C错误;

D、不同生物的DNA和蛋白质等生物大分子的共同点,提示人们当今生物有着共同的原始祖先,其差异的大小则揭示了当今生物种类亲缘关系的远近,以及它们在进化史上出现的顺序,因此研究鲟类进化关系时线粒体基因组数据有重要价值,D正确。

故答案为:C。

【分析】化石是研究生物进化的直接证据,比较解剖学和胚胎学以及细胞和分子水平的研究,也都可以给生物进化论提供有力的支持。

22.【答案】B

【解析】【解答】A、在转基因抗虫棉种子中混入少量常规种子,减少对害虫生存产生的压力,使害虫种群抗性基因频率提高速度减慢,A不符合题意;

B、大面积种植转基因作物并使用杀虫剂会导致害虫大量死亡,少数抗药性,抵抗抗虫棉能力强的个体生存下来,并繁殖后代,后代抗性基因频率会越来越高,不能实现转基因抗虫棉保持抗虫效果的目的,B符合题意;

C、转基因抗虫棉与小面积的常规棉间隔种植,可以减少对害虫生存产生的压力,害虫种群抗性基因频率提高速度减慢,C不符合题意;

D、转基因抗虫棉大田周围设置常规棉隔离带为普通类型害虫提供生存空间,害虫体内的非抗性基因保留下来,使害虫种群抗性基因频率提高速度减慢 ,D不符合题意。

故答案为:B。

【分析】现代生物进化理论的主要内容:种群是生物进化的基本单位;突变和基因重组产生生物进化的原材料;自然选择决定生物进化的方向;隔离是新物种形成的必要条件。

23.【答案】C

【解析】【解答】A、油菜花可以通过花的颜色和气味吸引蜂蝶,花的颜色属于物理信息,花的气味是有化学物质挥发导致,属于化学信息,A正确;

B、协同进化是指生物与生物之间、生物与无机环境之间在相互作用中不断进化和发展的过程,蜜蜂、蝴蝶和油菜之间存在协同进化,B正确;

C、蜂蝶与油菜的种间关系属于原始合作,C错误;

D、秸秆和菜籽饼还田后可以为土壤中生物提供营养物质,因此可以提高土壤物种丰富度,D正确。

故答案为:C。

【分析】(1)协同进化是指生物与生物之间、生物与无机环境之间在相互作用中不断进化和发展的过程。生物多样性是协同进化的结果。

(2)生物的种间关系有:原始合作、互利共生、种间竞争、捕食和寄生。两个物种之间可能存在的种间关系比较:

种间关系 物种A 物种B 关系特点

原始合作 有利 有利 彼此相互有利,两者结合松散

互利共生 有利 有利 彼此相互有利,两者结合紧密

种间竞争 有害 有害 彼此相互抑制

捕食 有利 有害 种群A杀死或吃掉种群B中的一些个体

寄生 有利 有害 种群A寄生于种群B并有害于后者

24.【答案】D

【解析】【解答】A、陆地动物具有灵活的后肢,鲸和海牛后肢退化痕迹的保留,说明了其可能起源于陆生动物,A正确;

B、人类的盲肠退化可能是由于生活习性的改变,不需要盲肠的消化而使其退化,B正确;

C、具有痕迹器官的生物说明这些器官在这些生物中存在过,也说明该生物是从具有这些器官的生物进化而来的,C正确;

D、蚯蚓没有后肢的痕迹器官,也可能有其他痕迹器官和四足动物类似,也可能和四足动物类似的痕迹器官在进化中消失,所以蚯蚓没有后肢的痕迹器官,不能说明和四足动物没有共同祖先,D错误。

故答案为:D。

【分析】生物有共同的祖先的证据: (1)化石:利用化石可以确定地球上曾经生活过的生物的种类及其形态、结构、行为等特征。因此,化石是研究生物进化最直接、最重要的的证据。 (2)比较解剖学证据:具有同源器官的生物都是有共同的原始祖先进化而来。 (3)胚胎学证据:鱼与人的胚胎在发育早期有相似的鳃裂和尾;脊椎动物在早期胚胎发育阶段都有彼此相似的阶段,支持了人和其他脊椎动物有共同祖先的观点。 (4)细胞水平证据:不同生物的细胞有共同的物质基础和结构基础等,是对生物有共同的祖先的有力支持。 (5)分子水平证据:不同生物的DNA和蛋白质等生物大分子有共同点,提示人们当今生物有共同的祖先;其差异大小揭示了当今生物种类亲缘关系的远近以及它们在进化史上出现的顺序。

25.【答案】B

26.【答案】C

【解析】【解答】A、斑蝶类蝴蝶N酶的氨基酸替换现象源于基因突变,在自然选择作用下保留了对CA环境有利的变异,A正确;

B、从生态位分化的角度理解,斑蝶以萝藦为食,形成了独特的生态位,从而降低了与其他蝴蝶的食物竞争,B正确;

C、仅凭N酶基因的突变并不足以形成生殖隔离,因为生殖隔离需要满足物种间不能交配或后代不可育等条件,C错误;

D、在长期进化过程中,萝藦与斑蝶相互影响,这一现象体现了生物与生物协同进化的特征,D正确。

故选C。

【分析】以自然选择学说为核心的现代生物进化理论对自然界的生命史作出了科学的解释:

①适应是自然选择的结果;

②种群是生物进化的基本单位;

③突变和基因重组提供进化的原材料,自然选择导致种群基因频率的定向改变,进而通过隔离形成新的物种;

④生物进化的过程实际上是生物与生物、生物与无机环境协同进化的过程;生物多样性是协同进化的结果。

27.【答案】A

【解析】【解答】A、冰川消退后,灰色叶片植株因其保护色更易隐蔽,有效降低被绢蝶产卵的几率,从而获得更高的生存率和繁殖成功率,促使bHLH35突变基因在种群中的频率持续升高,A正确;

B、基因突变是自发随机发生的生物学现象,半荷包紫堇bHLH35基因的突变与绢蝶的遗传变异不存在因果关系,B错误;

C、新物种形成的本质特征是生殖隔离的形成。灰叶型半荷包紫堇的出现仅代表种群基因频率的改变,说明该种群发生了进化,不能等同于物种形成,C错误;

D、冰川消融后,裸露的灰色岩表为灰叶型植株提供了天然伪装,反而使绢蝶更难识别宿主植物,导致其产卵效率下降,这种变化使得绢蝶受到的选择压力增强,D错误。

故选A。

【分析】以自然选择学说为核心的现代生物进化理论对自然界的生命史作出了科学的解释:

①适应是自然选择的结果;

②种群是生物进化的基本单位;

③突变和基因重组提供进化的原材料,自然选择导致种群基因频率的定向改变,进而通过隔离形成新的物种;

④生物进化的过程实际上是生物与生物、生物与无机环境协同进化的过程;生物多样性是协同进化的结果。

28.【答案】D

【解析】【解答】A、1987-1988年期间没有有毒藻类爆发等特殊情况时,这对等位基因频率在种群世代间保持相对稳定,低潮带Aat120基因频率为0.4,在高潮带,Aat120的基因频率高于低潮带,可以明确推测出,含该基因的个体在高潮带具有更强的适应能力,A不符合题意;

B、1993年种群又恢复到1987年的相对稳定状态,说明此时的环境对这对等位基因控制的性状又达到了一种平衡,1993年后低潮带Aat100基因频率将保持相对稳定,而不是持续上升,B不符合题意;

C、1988年有毒藻类爆发使低潮带个体大量死亡,高潮带个体向低潮带扩散,在1988-1993年期间,影响低潮带种群基因频率变化的主要因素是个体死亡和个体迁移,C不符合题意;

D、1993年种群恢复到1987年的相对稳定状态,低潮带Aat120基因频率为0.4,则Aat100基因频率为1-0.4=0.6,含Aat100基因的个体基因型为Aat100Aat100、Aat100Aat120,所占比例为0.6×0.6+2×0.6×0.4=84%,D符合题意。

故答案为:D。

【分析】在一个种群基因库中,某个基因占全部等位基因数的比值,叫作基因频率。

29.【答案】B

【解析】【解答】A、在过渡带这种复杂环境中,不同物种之间、物种与环境之间相互影响、协同进化,从而形成了能够适应该环境特征的物种组合,A不符合题意;

B、过渡带环境异质多样,可能会有森林物种、草原物种以及一些特有的物种,其物种丰富度不一定介于草原和森林之间,有可能比森林和草原的物种丰富度都高,B符合题意;

C、过渡带中森林和草原镶嵌分布,与森林和草原核心区域相比,其水平方向上的物种分布等呈现出明显不同的群落水平结构特征,C不符合题意;

D、过渡带环境复杂,可能存在更多可抵抗不良环境波动的物种,这些物种的存在会影响群落结构的稳定性,使群落更能抵抗外界干扰,D不符合题意。

故答案为:B。

【分析】在相同时间聚集在一定地域中各种生物种群的集合,叫作生物群落,简称群落。不同群落的物种组成不同,物种的数目也有差别。一个群落中的物种数目,称为物种丰富度。群落中的物种组成不是固定不变的。随着时间和环境的变化,原来不占优势的物种可能逐渐变得有优势;原来占优势的物种也可能逐渐失去优势,甚至从群落中消失。在群落中,各个生物种群分别占据了不同的空间,使群落形成一定的空间结构。群落的空间结构包括垂直结构和水平结构等。

30.【答案】C

【解析】【解答】A、海蟑螂依赖红藻躲避天敌,同时携带红藻雄配子提升红藻有性生殖成功率,二者相互依存、相互影响,存在互惠关系,在长期的相互作用中协同进化,A不符合题意;

B、海蟑螂能携带红藻雄配子,其数量减少会影响红藻有性生殖,而有性生殖能形成多样的变异,所以海蟑螂数量减少不利于红藻形成多样的变异,B不符合题意;

C、硅藻附生于红藻表面,取食红藻表面的物质,但并没有对红藻造成明显的伤害,不属于寄生关系,寄生关系是一种生物寄生在另一种生物体内或体表,对宿主有害,C符合题意;

D、传粉昆虫帮助虫媒花传粉,海蟑螂携带红藻雄配子,二者都起到了帮助植物完成生殖过程的作用,关系类似,D不符合题意。

故答案为:C。

【分析】(1)物种之间、生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和不同物种之间、生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展,这就是协同进化发展,这就是协同进化。

(2)种间关系主要有原始合作(互惠)、互利共生、种间竞争、捕食和寄生等。

31.【答案】B

【解析】【解答】A、现代生物进化理论认为,种群是生物进化的基本单位,A不符合题意;

B、可遗传变异包括基因突变、基因重组和染色体变异,这些变异是不定向的。而自然选择使种群基因频率定向改变,导致生物进化,B符合题意;

C、某些物种经过长期的地理隔离,不同种群之间的基因库差异越来越大,最终可能出现生殖隔离,生殖隔离的出现标志着新物种的产生,C不符合题意;

D、不同物种间、生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展,这就是共同进化,D不符合题意。

故答案为:B。

【分析】随着科学的发展,人们对生物进化的认识不断深入,形成了以自然选择学说为核心的现代生物进化理论,其主要内容是:适应是自然选择的结果;种群是生物进化的基本单位;突变和基因重组提供进化的原材料,自然选择导致种群基因频率的定向改变,进而通过隔离形成新的物种;生物进化的过程实际上是生物与生物、生物与无机环境协同进化的过程;生物多样性是协同进化的结果。

32.【答案】D

【解析】【解答】A、物理信息是指通过物理过程传递的信息,芦鹀的鸣唱声属于物理信息,A正确;

B、某种芦鹀分布在不同地区的三个种群,因栖息地环境的差异导致声音信号发生分歧,由此可知,求偶的鸣唱特征是芦鹀与栖息环境之间协同进化的结果,B正确;

C、完整信息传递过程包括了信息源、信道和信息受体,芦鹀之间通过鸣唱形成信息流,芦鹀既是信息源又是信息受体,C正确;

D、判断两个种群是否为同一物种,主要依据是它们是否存在生殖隔离,即二者的杂交子代是否可育,由和求偶有关的鸣唱特征的差异,无法表明这三个芦鹀种群是否存在生殖隔离,D错误。

故答案为:D。

【分析】1、生态系统中信息的种类:

(1)物理信息:生态系统中的光、声、温度、湿度、磁力等,通过物理过程传递的信息,如蜘蛛网的振动频率。

(2)化学信息:生物在生命活动中,产生了一些可以传递信息的化学物质,如植物的生物碱、有机酸,动物的性外激素等。

(3)行为信息:动物的特殊行为,对于同种或异种生物也能够传递某种信息,如孔雀开屏。

2、隔离导致物种的形成(1)物种的判断标准主要是具有一定的形态结构和生理功能以及能否在自然条件下相互交配并产生可育后代;(2)一般先经过长期的地理隔离,然后形成生殖隔离;有时不经过地理隔离直接形成生殖隔离,例如多倍体的产生。

33.【答案】B

34.【答案】A,C

【解析】【解答】A、B、由图可知,燕麦都是来源于同一祖先,即约800万年的燕麦属,A基因组和CCDD杂交形成ACD,ACD不可育,所以A基因组和CCDD形成生殖隔离,二者属于不同的物种,ACD再经过染色体加倍,最终得到燕麦AACCDD,由此可知,燕麦AACCDD中的染色体组不是来源于同一物种,一个字母表示一个染色体组,所以燕麦AACCDD是异源六倍体,A、B不符合题意;

C、由图可知,在燕麦多倍化过程中,染色体数量的变异在进化中都保留了下来,所以染色体数量的变异是可遗传的,C符合题意;

D、由图可知,A和D基因组都起源于A/D基因组祖先,所以A和D基因组同源性大,而D和C同源性小,D不符合题意。

故答案为:C。

【分析】一、染色体变异类型及实例

1、染色体结构变异

①缺失:染色体的某一片段缺失引起的变异,如猫叫综合症等;

②重复:染色体中增加某一片段引起的变异,如果蝇棒状眼的形成等;

③易位:染色体的某一片段移接到另一条非同源染色体上引起的变异,如果蝇花斑眼的形成等;

④倒位:染色体的某一片段位置颠倒引起的变异,如果蝇卷翅的形成等。

2、染色体数目变异

①细胞内个别染色体的增加或减少,如21三体综合征等;

②细胞内染色体数目以一套完整的非同源染色体为基数成倍地增加或成套地减少,如三倍体无子西瓜的培育等。

二、同源多倍体与异源多倍体

1、同一物种经过染色体加倍形成的多倍体称为同源多倍体,即同源多倍体中增加的染色体组来自同一物种。

2、不同物种杂交产生的杂种后代经过染色体加倍形成的多倍体称为异源多倍体,即异源多倍体中增加的染色体组来源于不同的物种。

35.【答案】B,D

【解析】【解答】A、新热带木本竹(AABBDD,六倍体)与温带木本竹(HH,二倍体)杂交,F1的染色体组成为ABDH,是异源四倍体(4n),而非六倍体,A错误;

B、染色体数目变异属于可遗传变异的一种,会导致遗传物质的改变,可通过配子遗传给后代,B正确;

C、进化的基本单位是种群(同一地区同种生物的群体),而四种类群竹子属于不同物种或类群,不能构成一个进化单位,C错误;

D、化石是研究生物进化的直接证据,可提供形态、年代等关键信息,D正确。

故选BD。

【分析】1、以自然选择学说为核心的现代生物进化理论对自然界的生命史作出了科学的解释:

①适应是自然选择的结果;

②种群是生物进化的基本单位;

③突变和基因重组提供进化的原材料,自然选择导致种群基因频率的定向改变,进而通过隔离形成新的物种;

④生物进化的过程实际上是生物与生物、生物与无机环境协同进化的过程;生物多样性是协同进化的结果。

2、化石证据:在研究生物进化的过程中,化石是最直接、最重要的、比较全面的证据。

36.【答案】(1)等位;自交后代中基因型为A25-A25-的个体死亡,基因型为A25-A和AA的个体由于都至少含有一个A基因,因此可以与正向引物和反向引物结合进而完成PCR,获得明亮条带;AA;1/3

(2)1/5

(3)48.8%;51.2%;自然选择

【解析】【解答】(1)因A25-基因是由A基因缺失25个碱基对产生的新基因,即A基因通过基因突变产生A25-基因,这两个基因是等位基因。基因型为AA25-的植物自交后代有AA、AA25-和A25-A25-三种基因型,其比例为1:2:1。进行PCR时,因正向引物与A25-缺失的碱基配对,缺失这25个碱基对的A25-基因无法与正向引物配对从而不能扩增,故只含有A25-基因的个体A25-A25-不具有条带;A基因含有该25个碱基对,能与正向引物和反向引物进行碱基互补配对从而扩增出条带,因此基因型为AA、AA25-的个体均具有条带,且A基因个数越多,扩增产物越多,条带越明亮,因此基因型为AA的个体具有较明亮的条带,基因型为AA25-的个条带较暗。由题意可知,PCR后进行电泳,发现植物全部后代PCR产物电泳结果均具有明亮条带,说明基因型为A25-A25-的个体无法存活,只有基因型为AA和AA25-的个体,其中较明亮条带代表基因型为AA,占子代的比例为1/3。

故填:等位;自交后代中基因型为A25-A25-的个体死亡,基因型为A25-A和AA的个体由于都至少含有一个A基因,因此可以与正向引物和反向引物结合进而完成PCR,获得明亮条带;AA;1/3。

(2)已知基因A3-和A25-都在4号染色体上,导入的A基因存在于6号染色体上,A基因与 A3-和A25- 位于非同源染色体上,遵循基因自由组合定律,产生配子的基因组成为A3-A、A25-A、A3-、A25-,比例为1:1:1:1;该植物自交后代中基因型为A25-A25-的个体占1/4×1/4=1/16,该基因型个体不能存活,因此存活个体占子代的15/16,其中含有A25-A25-的后代个体基因型共有2种,分别是AAA25-A25-和AA25-A25-,所占比例分别为1/16和2/16,二者共占3/16,因此基因型为A3-A25- A的植物自交子代中含有A25-A25-的比例为3/16÷15/16=1/5。

故填:1/5。

(3)基因型为A3-A的植物自交产生子一代的基因型及比例为AA:A3-A:A3-A3-=1:2:1。由题干信息可知,基因型为A3-A3-的植物每代数量增加10%,则子一代中基因型为A3-A3-所占比例为1/4+1/4×10%=11/40,因此子一代中各基因型及其比例为AA:A3-A:A3-A3-=1/4:1/2:11/40=10:20:11,由此可计算出子一代中各基因型频率分别是AA=10/(10+20+11)=10/41,A3-A=20/(10+20+11)=20/41,A3-A3-=11/(10+20+11)=11/41,因此子一代中A基因频率为(10/41+1/2×20/41)×100%=48.8%,A3-基因频率为1-48.8%=51.2%。自然选择决定生物进化的方向,具有有利变异的个体更适应环境被选择下来,而具有不利变异的个体则会被自然选择淘汰,因此决定有利变异的基因频率逐渐增大,因此基因频率的改变是自然选择的结果。

故填:48.8%;51.2%;自然选择。

【分析】(1)基因突变:①基因突变概念:指基因中碱基对的增添、缺失或替换而引起的基因碱基序列的改变。②基因突变的结果:产生新基因。③基因突变的特点:普遍性、随机性、不定向性、低频性、多害少益性。④时期:一般发生在分裂间期。

(2)现代生物进化理论的主要内容:种群是生物进化的基本单位;突变和基因重组产生生物进化的原材料;自然选择决定生物进化的方向;隔离是新物种形成的必要条件。生物进化的实质在于种群基因频率的改变。

(3)基因自由组合定律是指位于非同源染色体上的非等位基因的分离或组合是互不干扰的,在减数分裂过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合。

37.【答案】(1)0

(2)XbY

(3)53;色氨酸

(4)1%

(5)1/2048

【解析】【解答】(1)LHON是线粒体基因控制的疾病,属于细胞质遗传,特点是母系遗传,即后代患病情况由母亲决定。Ⅲ-7是男性,其线粒体基因不会遗传给后代,所以Ⅲ-7与正常女性婚配所生子女患该病的概率为0。

(2)已知LHON患者病变程度与X染色体上基因B突变成b有关,男性重症高发,故重症高发的男性基因型为XbY(a),推测轻度病变女性的基因型为XBXb(a),重症高发女性的基因型为XbXb(a)。某轻度病变女性XBXb(a),与正常男性XBY(A)结婚,所生男孩有轻度和重度,其中重度患者为男性,其核基因型为XbY。

(3)5'-CCCGCGGGA-3'为非模板链,编码序列中C是第157位,DNA中三个相邻碱基决定一个氨基酸,所以157÷3=52余1,即第53个密码子的第1个碱基,所以突变成T后,影响的是第53位氨基酸。非模板链第157位C突变成T,则模板链对应位置为A,密码子为UGG,对应的氨基酸是色氨酸。

(4)人群中XbXb基因型在女性中的占比为0.01%,设Xb的基因频率为q,则q2=0.01%,q=0.01。男性中XbY的基因型频率等于Xb的基因频率,所以XbY基因型在男性中的占比为1%。

(5)镰状细胞贫血是常染色体隐性遗传病(设为d),每8个无贫血症状的人中有1个携带者,即携带者Dd概率为1/8。Ⅱ-5基因型为XBY,Ⅱ-6基因型为XBXb(a),则Ⅲ-9基因型为1/2XBXb(a)、1/2XBXB(a)。关于镰状细胞贫血,Ⅲ-9基因型为1/8Dd、7/8DD, 无贫血症状男性基因型为1/8Dd、7/8DD,则子代为有镰状细胞贫血症状患者的概率为1/8×1/8×1/4= 1/256。关于LHON重度,Ⅲ-9基因型为1/2XBXb(a)、1/2XBXB(a),无贫血症状男性基因型为XBY,子代为LHON重度患者XbY(a)的概率为1/2×1/2×1/2=1/8,故无贫血症状的Ⅲ-9与基因型为XBY的无贫血症状男性结婚,其子代为有镰状细胞贫血症状的LHON重度患者的概率为1/256×1/8=1/2048。

【分析】(1)位于性染色体上的基因控制的性状在遗传上总是和性别相关联,这种现象叫作伴性遗传。

(2)基因的分离定律的实质是:在杂合子的细胞中,位于一对同源染色体上的等位基因,具有一定的独立性;在减数分裂形成配子的过程中,等位基因会随同源染色体的分开而分离,分别进入两个配子中,独立地随配子遗传给后代。

(3)基因的表达是指基因通过mRNA指导蛋白质的合成,包括遗传信息的转录和翻译两个阶段。转录是以DNA的一条链为模板,按照碱基互补配对原则,在细胞核内合成mRNA的过程。翻译是以mRNA为模板,按照密码子和氨基酸之间的对应关系,在核糖体上合成具有一定氨基酸顺序的蛋白质的过程。

(4)在一个种群基因库中,某个基因占全部等位基因数的比值,叫作基因频率。

(1)LHON是线粒体基因A突变成a所引起的视神经疾病,如果母亲正常,则子女都表现正常,因此Ⅲ-7与正常女性婚配所生子女患该病的概率为0。

(2)某轻度病变的女性与正常男性结婚,所生男孩有轻度患者,也有重度患者,同时该病是由X染色体B基因突变为b造成的,所以正常男性的基因型是(A)XBY,轻度病变女性基因型是(a)XBXb,所生的男孩子中有(a)XBY(表现为轻度患者)和(a)XbY(表现为重度患者),重度患者核基因型为XbY。

(3)mRNA上三个相邻的碱基决定一个氨基酸,其中154-156决定一个氨基酸,157-159决定下一个氨基酸,非模板链上157为C突变为T,则密码子由CGG变为UGG,因此159÷3=53,即53为氨基酸变为色氨酸。

(4)XbXb基因型在女性中的占比为0.01%,即Xb的基因频率为1%,如果基因位于X染色体上,则在男性中该基因型的比例等于基频率,因此XbY基因型在男性中的占比为1%。

(5)用Dd表示控制镰状细胞贫血的基因,镰状细胞贫血症状的LHON重度患者的基因型是(a)ddXbY或(a)ddXbXb,Ⅲ-9的细胞质基因为a,其子女都含有a基因,镰状细胞贫血症状中每8个无贫血症状的人中有1个携带者,所以Ⅲ-9关于镰状细胞贫血基因型是1/8Dd,7/8DD,Ⅱ-5基因型为XBY,Ⅱ-6基因型为XBXb,则Ⅲ-9关于LHON贫血的核基因为1/2XBXB、1/2XBXb,基因型为XBY的无贫血症状男性的基因型可能是1/8DDXBY或7/8DdXBY,二者结婚,患镰状细胞贫血概率为1/8×1/8×1/4=1/256,患LHON贫血概率为1/2×1/4=1/8,所以子代为有镰状细胞贫血症状的LHON重度患者的概率为1/8×1/256=1/2048。

38.【答案】(1)生态系统

(2)鸟类也可以参与花葵的传粉过程并发挥重要作用;A

(3)没有昆虫和鸟类传粉时花葵能否完成自花传粉并比较花葵自花传粉与异花传粉的传粉效率

(4)小岛的自然环境与陆地不同,对生物的选择作用不同,生物能够进化出与陆地生物不同的物种特征;岛屿环境资源有限,物种之间竞争激烈,为了更好地适应环境,生物的进化速度更快。

【解析】【解答】(1)生态系统是指在一定的空间范围内,群落与无机环境相互作用形成的更大的整体。故小岛上的生物与非生物环境共同构成一个整体,即一个生态系统。

(2)由题可知,自然状态下昆虫和鸟类都可以访花,根据题图分析可知,屏蔽鸟类后,相对传粉率下降,说明鸟类也可以参与花葵的传粉过程并发挥重要作用。原始合作是指两种生物共同生活在一起时,双方都受益,但分开后,各自也能独立生活。根据上述分析,鸟类可以帮助花葵传粉,花葵能为鸟类提供花粉或花蜜作为补充食物,分开后各自也能独立生活,所以二者之间属于原始合作关系,A正确,BCD错误。

故选:A。

(3)花葵花蕾进行套袋处理后,就不能完成异花传粉,由此可以推知,该实验的目的是探究没有昆虫和鸟类传粉时花葵能否完成自花传粉并比较花葵自花传粉与异花传粉的传粉效率。

(4)与陆地相比,不同的小岛具有不同的自然环境,对生物产生不同的选择作用,从而使生物能够进化出与陆地生物不同的物种特征,这是“小岛”在进化研究中的主要优势之一。此外,岛屿环境资源有限,不同物种之间竞争激烈,生物为了更好地适应环境,进化速度更快。

【分析】种间关系的类型

1、种间竞争:两种或更多种生物共同利用同样的有限资源和空间而产生的相互排斥的现象。

2、捕食:一种生物以另一种生物为食的现象。

3、互利共生:两种生物长期共同生活在一起,相互依存,彼此有利。

4、寄生:一种生物从另一种生物(宿主)的体液、组织或已消化的物质中获取营养,并通常对宿主产生危害的现象。

5、原始合作:两种生物共同生活在一起时,双方都受益,但分开后,各自也能独立生活。

39.【答案】(1)不能;水平结构;冷杉与其他物种在长期的自然选择过程中,相互适应、相互依存,形成了相对稳定的生态关系

(2)50

(3)丙和丁;在群落丙和丁建立自然保护区,可以保护更多的物种,维系物种多样性

【解析】【解答】(1)对群落的结构和群落环境的形成有明显控制作用的植物种称为优势种,判断冷杉是否占据优势,不能仅仅根据数量多少,还需要考虑其他因素,如冷杉在群落中的生态作用、与其他物种的关系等。群落空间结构包括水平结构和垂直结构,水平结构指群落中的各个种群在水平状态下的格局或片状分布。冷杉在不同地段的种群密度不同,体现了群落的水平结构。冷杉在群落甲中,经长期协同进化,与其他物种在长期的自然选择过程中,相互适应、相互依存,形成了相对稳定的生态关系,从而形成了冷杉在群落甲中能占据相对稳定生态位。

(2)两群落共有物种数=(群落甲物种数+群落乙物种数)xβ多样性。β多样性为0.4,群落甲、乙的物种丰富度分别为70和80,故共有物种数= (70 +80)x0.4=50,因此,两群落共有物种数为50。

(3)“ β多样性是指某特定时间点,沿某一环境因素梯度,不同群落间物种组成的变化。它可用群落a和群落b的独有物种数之和与群落a、b各自的物种数之和的比值表示 ”。β多样性高表示群落独有物种数多,两群落之间物种组成差异大,在这种情况下,在群落丙和丁建立自然保护区,可以保护更多的物种,维系物种多样性。

【分析】(1)生物群落的结构类型主要包括垂直结构和水平结构。垂直结构指群落在垂直方向上的分层现象;水平结构指群落中的各个种群在水平状态下的格局或片状分布。

(2)协同进化:两个相互作用的物种在进化过程中发展的相互适应的共同进化。

(3)生态位是指一个种群在生态系统中,在时间空间上所占据的位置及其与相关种群之间的功能关系与作用。

(4)由题意可知,β多样性可用群落a和群落b的独有物种数之和与群落a、b各自的物种数之和的比值表示,则计算两群落共有物种数,可以使用以下公式:共有物种数=(群落甲物种数+群落乙物种数)xβ多样性。

40.【答案】(1)人工去雄;套袋

(2)4;EERR;3/8;基因重组;

(3)选择;远缘杂交、体细胞杂交

【解析】【解答】(1)对于自花授粉的谷子,在杂交时需先去除母本的雄蕊(去雄),以避免自花授粉。将栽培种谷穗浸泡在45~46℃温水中10分钟,目的是通过温度处理杀死或破坏雄蕊,实现人工去雄。授粉后,为防止其他植株的花粉污染,需对谷穗进行套袋处理,隔离外来花粉。

(2)P:黄色感锈病×白色抗锈病→F1:浅黄色抗锈病,故可知黄色的基因型为EE,浅黄色的基因型为Ee,白色的基因型为ee;抗锈病的基因型为RR或Rr,锈病的基因型为rr。F1:浅黄色抗锈病(EeRr)→F2:黄色抗锈病(EER-):浅黄色抗锈病(EeR-):白色抗锈病(eeR-):黄色感锈病(EErr):浅黄色感锈病(Eerr):白色感锈病(eerr)=120:242:118:40:82:39≈3:6:3:1:2:1,符合9:3:3:1的变式,故两对基因符合自由组合定律。

①F1基因型为EeRr,两对基因独立遗传(符合自由组合定律),根据基因分离和自由组合定律,其产生的配子类型为ER、Er、eR、er,共4种。甲为黄色抗锈病(EER-),自交子一代全为黄色抗锈病,说明甲为双显性纯合子,即基因型为EERR,若含杂合基因,自交后代会出现性状分离。乙为黄色抗锈病,自交后代出现黄色抗锈病和黄色感锈病,说明乙关于锈病的基因型为Rr(即EERr)。乙自交子一代基因型及比例为:1/4EERR、2/4EERr、1/4EErr。子一代继续自交:1/4EERR自交→全为EERR(纯合黄色抗锈病);2/4EERr自交→后代中纯合黄色抗锈病(EERR)占2/4×1/4=1/8;1/4EErr自交→无黄色抗锈病个体。因此,子二代中纯合黄色抗锈病的比例为1/4+1/8=3/8。杂交育种的原理是通过基因自由组合,使不同亲本的优良性状(如黄色粒色和抗锈病)在子代中重新组合,属于基因重组。

②丙为浅黄色抗锈病(EeR-),自交后出现黄色抗锈病、浅黄色抗锈病和白色抗锈病,说明丙关于锈病的基因型为RR,故丙的基因型为EeRR,则乙×丙杂交获得子一代的遗传图解如下:

(3)除草剂对青狗尾草种群起选择作用,抗除草剂个体因适应环境而存活并繁殖,导致其比例增加。利用抗除草剂的青狗尾草培育谷子的方法:①远缘杂交:通过青狗尾草与谷子杂交,将抗除草剂基因导入谷子,但需克服生殖隔离。②体细胞杂交:融合两者的体细胞,获得杂种植株,避免有性杂交的障碍。

【分析】(1)基因的自由组合定律的实质是:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或组合是互不干扰的;在减数分裂过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合。

(2)种群是生物进化的基本单位;突变和基因重组提供进化的原材料,自然选择导致种群基因频率的定向改变,进而通过隔离形成新的物种;生物进化的过程实际上是生物与生物、生物与无机环境协同进化的过程;生物多样性是协同进化的结果。

(3)植物体细胞杂交是指将不同来源的植物体细胞在一定条件下融合成杂种细胞,进而培育成新植物体的技术。利用植物细胞工程,可以快速繁殖优良品种、培育作物新品种、进行作物脱毒和细胞产物的工厂化生产等,有效提高生产效率。

(1)授粉前将处于盛花期的栽培种谷穗浸泡在45-46℃温水中10min,目的是人工去雄,防止自花授粉,因为谷子是自花授粉作物,这样做可以保证后续能接受农家种的花粉进行杂交。再授以农家种的花粉后,为防止其他花粉的干扰,对授粉后的谷穗进行套袋处理,以确保杂交的准确性。

(2)①正反交得到的F1全为浅黄色抗锈病,说明浅黄色是不完全显性性状且抗锈病为显性性状。F2中出现了多种表型,且比例接近9:3:3:1的变形,由此可推测控制米粒颜色和锈病抗性的基因位于两对同源染色体上,遵循基因的自由组合定律。F1的基因型为EeRr,能产生4种基因型的配子,分别为ER、Er、eR、er。甲自交子一代全为黄色抗锈病,说明甲为纯合子,基因型为EERR,乙自交子一代为黄色抗锈病和黄色感锈病,说明乙的基因型为EERr,乙连续自交,F1中EERr占1/2,EERR占1/4,F1自交,F2中纯合黄色抗锈病(EERR)的比例为1/4+1/2×1/4=3/8。杂交选育黄色抗锈病品种,利用的原理是基因重组,通过杂交使不同亲本的优良基因组合在一起。

②浅黄色抗锈病的丙自交子一代为黄色抗锈病、浅黄色抗锈病和白色抗锈病,其基因型为EeRR。乙(EERr)×丙(EeRR)杂交获得子一代的遗传图解如下。

(3)由于除草剂的选择作用,抗除草剂的青狗尾草个体在生存竞争中更有优势,从而使抗除草剂的青狗尾草个体比例逐渐增加。若利用抗除草剂的青狗尾草培育抗除草剂的谷子,可采用的方法有:远缘杂交,将抗除草剂的青狗尾草与谷子杂交,然后筛选出具有抗除草剂性状的子代进行培育;体细胞杂交,用纤维素酶和果胶酶去除两种植物的细胞壁,在进行原生质体融合,得到杂种细胞,使谷子获得抗除草剂的性状。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录