河南省安阳市滑县部分学校2024-2025学年七年级下学期6月期末联考(A)历史试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 河南省安阳市滑县部分学校2024-2025学年七年级下学期6月期末联考(A)历史试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 64.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-06-27 11:33:15 | ||

图片预览

文档简介

七年级下学期期末调研试卷(A)

历 史 2025.6

(考试范围:下册全满分:50分 考试时间:60分钟)

注 意 事 项:1.本试卷分试题卷和答题卡两部分。考生应把答案直接涂写在答题卡上,答在 试题卷上的答案无效。

2.答题前,考生务必将答题卡上本人姓名、考场、考号等信息填写完整或把条形码粘贴在指 定位置上。

一、选择题(共20小题,20分)

1.《河南志》这样描述隋唐时期大运河洛阳段:“天下之舟船所集,常万余艘,填满河路,商旅 货易,车马填塞。”这说明隋唐大运河的基本功能是

A. 用于战略防御 B. 发展对外贸易 C. 沟通南北经济 D. 掌控经济命脉

2.韩愈曾提道:“高祖、太宗,既除既治(一边清除阻碍, 一边进行治理);高宗、中睿休养生 息;至于玄宗,受报收功,极炽而丰。”材料强调了

A. 唐太宗在位时开创了唐朝的盛世局面 B. “开元盛世”离不开唐玄宗的锐意革新

C“贞观之治”是广大劳动人民创造的成果 D. “开元盛世”是唐朝前期不断发展的结果

3. “冲天香阵透长安,满城尽带黄金甲”,是唐末农民大起义领袖黄巢的诗句。唐末农民起义

A.给唐朝统治以致命的打击 B. 推翻了唐朝的统治

C. 平定了安史之乱 D. 形成了藩镇割据局面

4.北宋初年,四川用铁钱,体重值大,1000个大钱重25斤,买1匹绢需要90斤到上百斤的 铁钱,流通很不方便。于是,商人发行一种纸币,命名为交子,代替铁钱流通。这主要体 现了宋代

A. 商业贸易的繁荣 B. 手工业的兴盛

C. 活字印刷术的发明 D. 海外贸易发达

5.诗歌内容丰富,不仅反映诗人的个人情感,也映射了一个时代的社会背景、文化特征和人 民的生活状态。下列诗句可以佐证南宋历史的是

A. 春风得意马蹄疾, 一日看尽长安花 B. 暖 风熏得游人醉,直把杭州作汴州

C. 忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室 D. 南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中

6.他冲破传统局限,“一洗绮罗香泽之态,摆脱绸缪宛转之度”,以诗为词,作品《念奴娇 ·赤 壁怀古》《水调歌头》等乃千古之绝唱。他是

A. 柳 宗 元 B. 辛弃疾 C. 陆 游 D. 苏 轼

7. “如果没有中国的这个发明,就不会有世界近代发达的航海事业,就不会有哥伦布等人的

一系列地理大发现,就不会有各国间大规模的经济文化交流。”这个发明是

A.造纸术 B. 火 药 C. 指 南 针 D. 活字印刷术

(

体轻权力重

) (

气煞本将啦

) (

饭

)8.历史漫画诙谐幽默,耐人寻味,往往能形象地反映一定的 政治内涵。右图漫画反映出宋朝的政治特点是

A. 外戚专权

B. 藩镇割据

C. 武将专权

D. 崇文抑武

七年级历史第1页(共4页)

9.“万物所聚,诸行百市,自和宁门至观桥下,无有一家不买卖者。”早市、夜市昼夜相接,酒 楼、茶馆、瓦子等错落有致。这反映的是我国古代哪一时期哪一城市商业发展的现象

A. 秦朝时的咸阳 B. 西汉时的长安 C. 唐朝时的洛阳 D. 南宋时的临安

10.民众日常生活能够反映时代特点。下列情境中可能出现在北宋市民日常生活中的是

A. 早上在摊位喝玉米粥 B.中午在勾栏看京剧

C. 下午在家读《牡丹亭》 D. 晚上去瓦子听说书

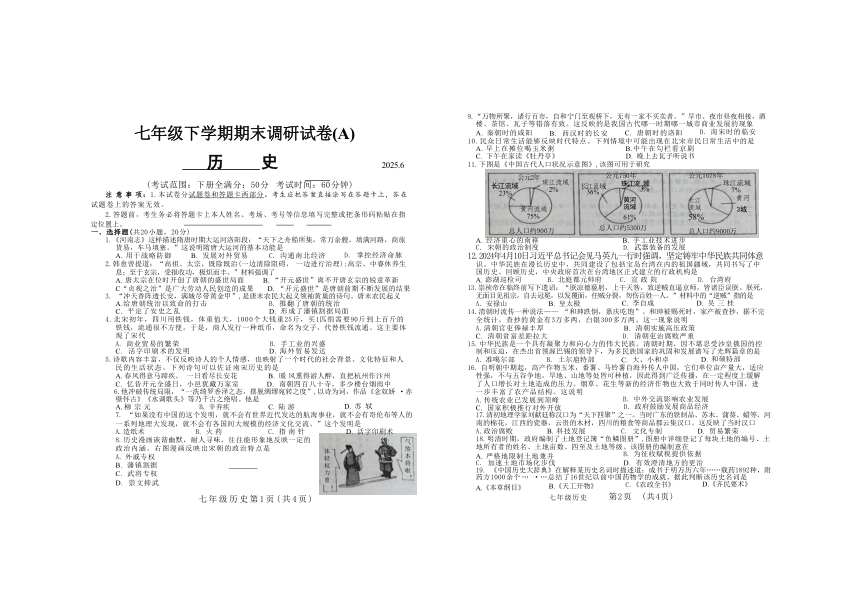

11.下图是《中国古代人口状况示意图》,该图可用于研究

(

公元1078年

) (

公元750年

长

江

36

流

%

域

珠江流

3

) (

珠江流域

2%

) (

珠江流域

7%

长江

黄河

流域

3城

58%

总人口约9000万

)公元2年 长江流域

23%

(

黄河流域

75%

总人口约900万

)黄河 流域

61%

总人口约5300万

A. 经济重心的南移 B. 手工业技术进步

C. 宋朝的政治制度 D. 武器装备的发展

12.2024年4月10日习近平总书记会见马英九一行时强调,坚定铸牢中华民族共同体意 识。中华民族在漫长历史中,共同建设了包括宝岛台湾在内的祖国疆域,共同书写了中 国历史、回顾历史,中央政府首次在台湾地区正式建立的行政机构是

A. 澎湖巡检司 B. 北庭都元帅府 C. 宣 政 院 D. 台湾府

13.崇祯帝在临终前写下遗诏:“朕凉德藐躬,上干天咎,致逆贼直逼京师,皆诸臣误朕。朕死, 无面目见祖宗,自去冠冕,以发覆面,任贼分裂,勿伤百姓一人。”材料中的“逆贼”指的是

A. 安禄山 B. 皇太极 C. 李自成 D. 吴 三 桂

14.清朝时流传一种说法—— “和珅跌倒,嘉庆吃饱”。和珅被赐死时,家产被查抄,据不完 全统计,查抄的黄金有3万多两,白银300多万两。这一现象说明

A.清朝官吏俸禄丰厚 B. 清朝实施高压政策

C. 清朝贫富差距拉大 D. 清朝吏治腐败严重

15.中华民族是一个具有凝聚力和向心力的伟大民族。清朝时期,因不堪忍受沙皇俄国的控 制和压迫,在杰出首领渥巴锡的领导下,为多民族国家的巩固和发展谱写了光辉篇章的是

A. 准噶尔部 B. 土尔扈特部 C. 大、小和卓 D. 和硕特部

16. 自明朝中期起,高产作物玉米,番薯、马铃薯自海外传人中国,它们单位亩产量大,适应 性强,不与五谷争地,旱地、山地等处皆可种植,因此得到广泛传播,在一定程度上缓解 了人口增长对土地造成的压力。烟草、花生等新的经济作物也大致于同时传人中国,进 一步丰富了农产品结构。这说明

A.传统农业已发展到顶峰 B. 中外交流影响农业发展

C. 国家积极推行对外开放 D. 政府鼓励发展商品经济

17.清初地理学家刘献廷称汉口为“天下四聚”之一。当时广东的铁制品、苏木、蒲葵、蜡等,河 南的棉花,江西的瓷器,云贵的木材,四川的粮食等商品都云集汉口。这反映了当时汉口

A.政治腐败 B. 科技发展 C. 文化专制 D. 贸易繁荣

18.明清时期,政府编制了土地登记簿“鱼鳞图册”,图册中详细登记了每块土地的编号、土 地所有者的姓名、土地亩数、四至及土地等级。该图册的编制意在

A. 严格地限制土地兼并 B. 为征收赋税提供依据

C. 加速土地市场化步伐 D. 有效澄清地方的更治

19. 《中国历史大辞典》在解释某历史名词时描述道:成书于明万历六年……载药1892种,附 药方1000余个 … ·…总结了16世纪以前中国药物学的成就。据此判断该历史名词是

A.《本草纲目》 B.《天工开物》 C.《农政全书》 D.《齐民要术》

七年级历史 第2页 (共4页)

20.清朝前期统治者非常重视整理典籍和编纂图书。但同时,乾隆皇帝借《四库全书》编修 的机会,大量销毁和删改被认为有违碍内容的书籍。他这样做的目的是

A. 加 强 思想 控 制 B. 发展社会经济 C. 丰富百姓生活 D. 普及文化教育

二、材料分析题(共5小题,30分)

21. (6分)中国自古以来就是一个统一的多民族国家,民族团结、国家统一是我国历史发展 的主流,也是国家富强的前提和保证,我国历代统治者都十分重视与少数民族的关系。阅读下 列材料,回答问题。

材料一:唐太宗曾说:“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一。”

材料二:元朝时期,边疆各族包括蒙古族,大量迁入中原和江南,同汉族等杂居相处。 …… 不少来自波斯、阿拉伯的人,同汉、蒙、畏兀儿等族,长期杂居,互通婚姻,逐渐交融,开始形成一 个新的民族 … …

材料三:在中国古代历史上,清朝是统一多民族国家进一步巩固和发展的关键时期。为安 定边疆,清朝加强对新疆地区和西藏地区的有效管辖。

(1)材料一反映出唐太宗实行怎样的民族政策 (1分)请举出唐朝时期两例民族交往的史 实。(2分)

(2)结合材料二,元朝时期开始形成的新民族是什么 (1分)

(3)根据材料三及所学知识,指出清朝为了加强对新疆和西藏管辖分别采取了什么措施。 ( 2 分 )

22. (6分)阅读下列材料,回答问题。

材料一 宋元时期 … … 创造了中华文明史上又一个文化高峰 … … 那时经济发展,城市繁 荣,航海和对外贸易空前活跃。元朝实现了全国性的统一,中外经济文化交流频繁。两大因素 的结合,使宋元文化突飞猛进,涌现出一批著名的科学家、文学家和艺术家。

摘编自赵景宜《中国传统文化1000问》

材料二从世界范围看,明清科技从总体上逐渐从先进转为落伍,而且与西方的差距不断 拉开。 ……读书是为了做官,没能产生如同期西欧的天文、数学等近代科技。同时,因受封建制 度束缚,人才培养不能和社会生产相结合,推动社会发展。

摘编自牛翠萍《从明清教育解析中国近代科技落后的原因》

(1)据材料一,概括宋元时期科技发展的原因。(2分)

(2)据材料二,指出明清科技的发展趋势。(1分)结合所学,分析制约明清科技发展的因 素。(2分)

(3)综上所述,谈谈科技发展与社会进步之间的关系。(1分)

23. (6分)阅读下列材料,回答问题。

材料一 融合域外文化的唐文化成了世界性文化,深为当时世界各国人民所向往……他们 把域外文化带入唐土,又把唐文化传向四方,促进了中外文化大交流。

——王介南《中外文化交流史》

材料二 故步自封是清朝对外政策的基本特征。自清中叶开始,清朝实行限制贸易政策 ……限制贸易政策的实施,给中国社会带来了很大的消极作用。它不仅没有起到民族自卫和抵 制侵略的作用,反而使中国失去对外贸易的主动权和机遇,使中国人眼光受到局限,中外经济文 化交流基本断绝,拉大了中国与世界的距离。

— 《中国历史十五讲》

(1)根据材料一,指出唐朝对外交流的特点,并列举一例唐朝中外交往的史实。(2分)

(2)材料二中“限制贸易政策“指清朝的什么政策 (1分)根据材料二并结合所学知识,简 述其危害。(2分)

(3)相比唐朝的朝气蓬勃,清朝则显得暮气沉沉。综合上述材料,谈谈你的认识。(1分)

七 年 级 历 史 第 3 页 ( 共 4 页 )

24. (7分)中国古代政治文明源远流长。古代政治家运用他们的智慧创造了很多具有中国 特色的政治制度,延续了上千年的发展。阅读材料,回答问题。

【加强专制】

材料一

(

中书省(最高行政机关)

枢密院(最高军事管理机关)

中央

御史台(最高监察机关)

皇帝

①(管赌西藏地区的机构

路、府、州、县和宣慰司

地方

②

)

官制结构图

【强化专制】

材料二以后子孙做皇帝时,“并不许立丞相,臣下敢有奏请设立者,文武群臣即时劾奏,处 以重刑”。 (明太祖实录)

【极端专制】

材料三 它是雍正时期设立,成为处理全国军政大事的常设的核心机构,但这个核心机构 ……,裁决权完全出自皇帝,皇帝的命令由它直接传达给地方的督抚,称为“廷寄”。

—翦伯赞《中国史纲要》

材料四 “清风不识字,何故乱翻书。” —摘自部编版《中国历史》七年级下册

(1)材料一中的“官制结构图”反映的是元朝代的政治制度,请把结构中①②处应该填写的 内容补充完整。(2分)

(2)材料二中“并不许立丞相”是哪一位皇帝的措施 他立下这条“祖训”的目的是什么 (2分)

(3)材料三中的“它”指的是哪一机构 材料四中的诗句被清朝统治者认为是“大逆不道” 的。这反映出清朝统治者当时实行的文化措施是什么 (2分)

(4)综合以上材料,指出我国古代中央和地方的关系呈现出怎样的发展趋势 (1分)

25. (5分)阅读下列材料,回答问题。

材料 中国古代部分朝代民族交往的史实

时间 事件

6 4 1 年 文成公主嫁到吐蕃

1281年 设置澎湖巡检司

1288年 总制院改称宣政院

1653年 顺治帝册封“达赖喇嘛”

1662年 郑成功收复台湾

1683年 清军统一台湾

1684年 清朝设置台湾府

1713年 康熙帝册封”班禅额尔德尼”

1727年 清朝在西藏设置驻藏大臣

1885年 台湾正式建省

从上面的表格中任意选择相互关联的二个或三个事件,结合所学知识自定一个观点,加以 阐述或者说明。(要求:观点正确,史论结合,条理清楚)

七 年 级 历 史 第 4 页 ( 共 4 页 )

七年级下学期期末调研试卷(A)

历史参考答案 2025.6

(2)政策:闭关政策。(1分)

危害:这一政策无法适应新的外部环境,导致当时的中国逐渐落后于世界 潮流。(2分)

一、选择题(20分) (3)开放交流促进社会进步,封闭保守导致社会落后等。(1分)

题 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答 案 C D A A B D C D D D

题 号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

答 案 A A C D B B D B A A

二、非选择题(30分)

21. (6分)

(1)开明的民族政策(1分);文成公主入藏,金城公主与尺带珠丹和亲,唐蕃会 盟碑等。(2分)

(2)回族。(1分)

(3)在新疆设立伊犁将军;清军驻扎新疆各地,设置哨所;在西藏册封达赖、班 禅;设置驻藏办事大臣;确立金瓶掣签制度。(2分)

22. (6分)

(1)经济发展;城市繁荣;航海和对外贸易空前活跃;国家统一;中外经济文化 交流频繁。(写出两点即可,2分)

(2)趋势:逐渐从先进转为落伍,而且与西方的差距不断拉开。(1分)

因素:闭关政策的影响;八股取士制度的束缚;封建专制制度的束缚;人才培养 不能和社会生产相结合等。(写出两点即可,2分)

(3)科技发展能加快社会进步;社会进步能引起科技革新。(言之有理即可,1分)

23. (6分)

(1)特点:双向交流;中外交流活跃;兼容并包。(1分)

24. (7分)

(1)①宣政院(1分); ②行省制度或行中书省(1分)

(2)朱元璋或明太祖(1分);

目的:防止朝臣专权,以加强皇权,巩固统治;集中权力,强化皇权,加强君主专 制。(答出任意一点即可得1分)

(3)军机处(1分); 文字狱(1分)

(4)中央对地方的控制大大加强;中央集权不断加强;君主专制逐渐强化。(1分)

25. (5分)

例 文 : 西藏地区自古以来就是中国领土

元朝建立后,对西藏地区行使行政管理权,设立宣慰使司都元帅府,由宣政院 直接统辖,掌管西藏的军民各项事务。从此,中央政府对西藏正式行使行政管辖。 1653年,顺治皇帝赐予五世达赖喇嘛金册、金印和“达赖喇嘛”的封号。1713年,康 熙皇帝册封格鲁派另一个首领“班禅额尔德尼”封号。此后,历代达赖和班禅都必 须经过中央政府的册封。1727年,清朝在西藏设置驻藏大臣,监督西藏地方政务。 综上所述,西藏地区自古以来就是中国领土不可分割的一部分。

史实:鉴真东渡;玄奘西行天竺等。(1分)

七年级历史 答案1 ( 共 2 页 ) 七年级历史 答案2 ( 共 2 页 )

历 史 2025.6

(考试范围:下册全满分:50分 考试时间:60分钟)

注 意 事 项:1.本试卷分试题卷和答题卡两部分。考生应把答案直接涂写在答题卡上,答在 试题卷上的答案无效。

2.答题前,考生务必将答题卡上本人姓名、考场、考号等信息填写完整或把条形码粘贴在指 定位置上。

一、选择题(共20小题,20分)

1.《河南志》这样描述隋唐时期大运河洛阳段:“天下之舟船所集,常万余艘,填满河路,商旅 货易,车马填塞。”这说明隋唐大运河的基本功能是

A. 用于战略防御 B. 发展对外贸易 C. 沟通南北经济 D. 掌控经济命脉

2.韩愈曾提道:“高祖、太宗,既除既治(一边清除阻碍, 一边进行治理);高宗、中睿休养生 息;至于玄宗,受报收功,极炽而丰。”材料强调了

A. 唐太宗在位时开创了唐朝的盛世局面 B. “开元盛世”离不开唐玄宗的锐意革新

C“贞观之治”是广大劳动人民创造的成果 D. “开元盛世”是唐朝前期不断发展的结果

3. “冲天香阵透长安,满城尽带黄金甲”,是唐末农民大起义领袖黄巢的诗句。唐末农民起义

A.给唐朝统治以致命的打击 B. 推翻了唐朝的统治

C. 平定了安史之乱 D. 形成了藩镇割据局面

4.北宋初年,四川用铁钱,体重值大,1000个大钱重25斤,买1匹绢需要90斤到上百斤的 铁钱,流通很不方便。于是,商人发行一种纸币,命名为交子,代替铁钱流通。这主要体 现了宋代

A. 商业贸易的繁荣 B. 手工业的兴盛

C. 活字印刷术的发明 D. 海外贸易发达

5.诗歌内容丰富,不仅反映诗人的个人情感,也映射了一个时代的社会背景、文化特征和人 民的生活状态。下列诗句可以佐证南宋历史的是

A. 春风得意马蹄疾, 一日看尽长安花 B. 暖 风熏得游人醉,直把杭州作汴州

C. 忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室 D. 南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中

6.他冲破传统局限,“一洗绮罗香泽之态,摆脱绸缪宛转之度”,以诗为词,作品《念奴娇 ·赤 壁怀古》《水调歌头》等乃千古之绝唱。他是

A. 柳 宗 元 B. 辛弃疾 C. 陆 游 D. 苏 轼

7. “如果没有中国的这个发明,就不会有世界近代发达的航海事业,就不会有哥伦布等人的

一系列地理大发现,就不会有各国间大规模的经济文化交流。”这个发明是

A.造纸术 B. 火 药 C. 指 南 针 D. 活字印刷术

(

体轻权力重

) (

气煞本将啦

) (

饭

)8.历史漫画诙谐幽默,耐人寻味,往往能形象地反映一定的 政治内涵。右图漫画反映出宋朝的政治特点是

A. 外戚专权

B. 藩镇割据

C. 武将专权

D. 崇文抑武

七年级历史第1页(共4页)

9.“万物所聚,诸行百市,自和宁门至观桥下,无有一家不买卖者。”早市、夜市昼夜相接,酒 楼、茶馆、瓦子等错落有致。这反映的是我国古代哪一时期哪一城市商业发展的现象

A. 秦朝时的咸阳 B. 西汉时的长安 C. 唐朝时的洛阳 D. 南宋时的临安

10.民众日常生活能够反映时代特点。下列情境中可能出现在北宋市民日常生活中的是

A. 早上在摊位喝玉米粥 B.中午在勾栏看京剧

C. 下午在家读《牡丹亭》 D. 晚上去瓦子听说书

11.下图是《中国古代人口状况示意图》,该图可用于研究

(

公元1078年

) (

公元750年

长

江

36

流

%

域

珠江流

3

) (

珠江流域

2%

) (

珠江流域

7%

长江

黄河

流域

3城

58%

总人口约9000万

)公元2年 长江流域

23%

(

黄河流域

75%

总人口约900万

)黄河 流域

61%

总人口约5300万

A. 经济重心的南移 B. 手工业技术进步

C. 宋朝的政治制度 D. 武器装备的发展

12.2024年4月10日习近平总书记会见马英九一行时强调,坚定铸牢中华民族共同体意 识。中华民族在漫长历史中,共同建设了包括宝岛台湾在内的祖国疆域,共同书写了中 国历史、回顾历史,中央政府首次在台湾地区正式建立的行政机构是

A. 澎湖巡检司 B. 北庭都元帅府 C. 宣 政 院 D. 台湾府

13.崇祯帝在临终前写下遗诏:“朕凉德藐躬,上干天咎,致逆贼直逼京师,皆诸臣误朕。朕死, 无面目见祖宗,自去冠冕,以发覆面,任贼分裂,勿伤百姓一人。”材料中的“逆贼”指的是

A. 安禄山 B. 皇太极 C. 李自成 D. 吴 三 桂

14.清朝时流传一种说法—— “和珅跌倒,嘉庆吃饱”。和珅被赐死时,家产被查抄,据不完 全统计,查抄的黄金有3万多两,白银300多万两。这一现象说明

A.清朝官吏俸禄丰厚 B. 清朝实施高压政策

C. 清朝贫富差距拉大 D. 清朝吏治腐败严重

15.中华民族是一个具有凝聚力和向心力的伟大民族。清朝时期,因不堪忍受沙皇俄国的控 制和压迫,在杰出首领渥巴锡的领导下,为多民族国家的巩固和发展谱写了光辉篇章的是

A. 准噶尔部 B. 土尔扈特部 C. 大、小和卓 D. 和硕特部

16. 自明朝中期起,高产作物玉米,番薯、马铃薯自海外传人中国,它们单位亩产量大,适应 性强,不与五谷争地,旱地、山地等处皆可种植,因此得到广泛传播,在一定程度上缓解 了人口增长对土地造成的压力。烟草、花生等新的经济作物也大致于同时传人中国,进 一步丰富了农产品结构。这说明

A.传统农业已发展到顶峰 B. 中外交流影响农业发展

C. 国家积极推行对外开放 D. 政府鼓励发展商品经济

17.清初地理学家刘献廷称汉口为“天下四聚”之一。当时广东的铁制品、苏木、蒲葵、蜡等,河 南的棉花,江西的瓷器,云贵的木材,四川的粮食等商品都云集汉口。这反映了当时汉口

A.政治腐败 B. 科技发展 C. 文化专制 D. 贸易繁荣

18.明清时期,政府编制了土地登记簿“鱼鳞图册”,图册中详细登记了每块土地的编号、土 地所有者的姓名、土地亩数、四至及土地等级。该图册的编制意在

A. 严格地限制土地兼并 B. 为征收赋税提供依据

C. 加速土地市场化步伐 D. 有效澄清地方的更治

19. 《中国历史大辞典》在解释某历史名词时描述道:成书于明万历六年……载药1892种,附 药方1000余个 … ·…总结了16世纪以前中国药物学的成就。据此判断该历史名词是

A.《本草纲目》 B.《天工开物》 C.《农政全书》 D.《齐民要术》

七年级历史 第2页 (共4页)

20.清朝前期统治者非常重视整理典籍和编纂图书。但同时,乾隆皇帝借《四库全书》编修 的机会,大量销毁和删改被认为有违碍内容的书籍。他这样做的目的是

A. 加 强 思想 控 制 B. 发展社会经济 C. 丰富百姓生活 D. 普及文化教育

二、材料分析题(共5小题,30分)

21. (6分)中国自古以来就是一个统一的多民族国家,民族团结、国家统一是我国历史发展 的主流,也是国家富强的前提和保证,我国历代统治者都十分重视与少数民族的关系。阅读下 列材料,回答问题。

材料一:唐太宗曾说:“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一。”

材料二:元朝时期,边疆各族包括蒙古族,大量迁入中原和江南,同汉族等杂居相处。 …… 不少来自波斯、阿拉伯的人,同汉、蒙、畏兀儿等族,长期杂居,互通婚姻,逐渐交融,开始形成一 个新的民族 … …

材料三:在中国古代历史上,清朝是统一多民族国家进一步巩固和发展的关键时期。为安 定边疆,清朝加强对新疆地区和西藏地区的有效管辖。

(1)材料一反映出唐太宗实行怎样的民族政策 (1分)请举出唐朝时期两例民族交往的史 实。(2分)

(2)结合材料二,元朝时期开始形成的新民族是什么 (1分)

(3)根据材料三及所学知识,指出清朝为了加强对新疆和西藏管辖分别采取了什么措施。 ( 2 分 )

22. (6分)阅读下列材料,回答问题。

材料一 宋元时期 … … 创造了中华文明史上又一个文化高峰 … … 那时经济发展,城市繁 荣,航海和对外贸易空前活跃。元朝实现了全国性的统一,中外经济文化交流频繁。两大因素 的结合,使宋元文化突飞猛进,涌现出一批著名的科学家、文学家和艺术家。

摘编自赵景宜《中国传统文化1000问》

材料二从世界范围看,明清科技从总体上逐渐从先进转为落伍,而且与西方的差距不断 拉开。 ……读书是为了做官,没能产生如同期西欧的天文、数学等近代科技。同时,因受封建制 度束缚,人才培养不能和社会生产相结合,推动社会发展。

摘编自牛翠萍《从明清教育解析中国近代科技落后的原因》

(1)据材料一,概括宋元时期科技发展的原因。(2分)

(2)据材料二,指出明清科技的发展趋势。(1分)结合所学,分析制约明清科技发展的因 素。(2分)

(3)综上所述,谈谈科技发展与社会进步之间的关系。(1分)

23. (6分)阅读下列材料,回答问题。

材料一 融合域外文化的唐文化成了世界性文化,深为当时世界各国人民所向往……他们 把域外文化带入唐土,又把唐文化传向四方,促进了中外文化大交流。

——王介南《中外文化交流史》

材料二 故步自封是清朝对外政策的基本特征。自清中叶开始,清朝实行限制贸易政策 ……限制贸易政策的实施,给中国社会带来了很大的消极作用。它不仅没有起到民族自卫和抵 制侵略的作用,反而使中国失去对外贸易的主动权和机遇,使中国人眼光受到局限,中外经济文 化交流基本断绝,拉大了中国与世界的距离。

— 《中国历史十五讲》

(1)根据材料一,指出唐朝对外交流的特点,并列举一例唐朝中外交往的史实。(2分)

(2)材料二中“限制贸易政策“指清朝的什么政策 (1分)根据材料二并结合所学知识,简 述其危害。(2分)

(3)相比唐朝的朝气蓬勃,清朝则显得暮气沉沉。综合上述材料,谈谈你的认识。(1分)

七 年 级 历 史 第 3 页 ( 共 4 页 )

24. (7分)中国古代政治文明源远流长。古代政治家运用他们的智慧创造了很多具有中国 特色的政治制度,延续了上千年的发展。阅读材料,回答问题。

【加强专制】

材料一

(

中书省(最高行政机关)

枢密院(最高军事管理机关)

中央

御史台(最高监察机关)

皇帝

①(管赌西藏地区的机构

路、府、州、县和宣慰司

地方

②

)

官制结构图

【强化专制】

材料二以后子孙做皇帝时,“并不许立丞相,臣下敢有奏请设立者,文武群臣即时劾奏,处 以重刑”。 (明太祖实录)

【极端专制】

材料三 它是雍正时期设立,成为处理全国军政大事的常设的核心机构,但这个核心机构 ……,裁决权完全出自皇帝,皇帝的命令由它直接传达给地方的督抚,称为“廷寄”。

—翦伯赞《中国史纲要》

材料四 “清风不识字,何故乱翻书。” —摘自部编版《中国历史》七年级下册

(1)材料一中的“官制结构图”反映的是元朝代的政治制度,请把结构中①②处应该填写的 内容补充完整。(2分)

(2)材料二中“并不许立丞相”是哪一位皇帝的措施 他立下这条“祖训”的目的是什么 (2分)

(3)材料三中的“它”指的是哪一机构 材料四中的诗句被清朝统治者认为是“大逆不道” 的。这反映出清朝统治者当时实行的文化措施是什么 (2分)

(4)综合以上材料,指出我国古代中央和地方的关系呈现出怎样的发展趋势 (1分)

25. (5分)阅读下列材料,回答问题。

材料 中国古代部分朝代民族交往的史实

时间 事件

6 4 1 年 文成公主嫁到吐蕃

1281年 设置澎湖巡检司

1288年 总制院改称宣政院

1653年 顺治帝册封“达赖喇嘛”

1662年 郑成功收复台湾

1683年 清军统一台湾

1684年 清朝设置台湾府

1713年 康熙帝册封”班禅额尔德尼”

1727年 清朝在西藏设置驻藏大臣

1885年 台湾正式建省

从上面的表格中任意选择相互关联的二个或三个事件,结合所学知识自定一个观点,加以 阐述或者说明。(要求:观点正确,史论结合,条理清楚)

七 年 级 历 史 第 4 页 ( 共 4 页 )

七年级下学期期末调研试卷(A)

历史参考答案 2025.6

(2)政策:闭关政策。(1分)

危害:这一政策无法适应新的外部环境,导致当时的中国逐渐落后于世界 潮流。(2分)

一、选择题(20分) (3)开放交流促进社会进步,封闭保守导致社会落后等。(1分)

题 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答 案 C D A A B D C D D D

题 号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

答 案 A A C D B B D B A A

二、非选择题(30分)

21. (6分)

(1)开明的民族政策(1分);文成公主入藏,金城公主与尺带珠丹和亲,唐蕃会 盟碑等。(2分)

(2)回族。(1分)

(3)在新疆设立伊犁将军;清军驻扎新疆各地,设置哨所;在西藏册封达赖、班 禅;设置驻藏办事大臣;确立金瓶掣签制度。(2分)

22. (6分)

(1)经济发展;城市繁荣;航海和对外贸易空前活跃;国家统一;中外经济文化 交流频繁。(写出两点即可,2分)

(2)趋势:逐渐从先进转为落伍,而且与西方的差距不断拉开。(1分)

因素:闭关政策的影响;八股取士制度的束缚;封建专制制度的束缚;人才培养 不能和社会生产相结合等。(写出两点即可,2分)

(3)科技发展能加快社会进步;社会进步能引起科技革新。(言之有理即可,1分)

23. (6分)

(1)特点:双向交流;中外交流活跃;兼容并包。(1分)

24. (7分)

(1)①宣政院(1分); ②行省制度或行中书省(1分)

(2)朱元璋或明太祖(1分);

目的:防止朝臣专权,以加强皇权,巩固统治;集中权力,强化皇权,加强君主专 制。(答出任意一点即可得1分)

(3)军机处(1分); 文字狱(1分)

(4)中央对地方的控制大大加强;中央集权不断加强;君主专制逐渐强化。(1分)

25. (5分)

例 文 : 西藏地区自古以来就是中国领土

元朝建立后,对西藏地区行使行政管理权,设立宣慰使司都元帅府,由宣政院 直接统辖,掌管西藏的军民各项事务。从此,中央政府对西藏正式行使行政管辖。 1653年,顺治皇帝赐予五世达赖喇嘛金册、金印和“达赖喇嘛”的封号。1713年,康 熙皇帝册封格鲁派另一个首领“班禅额尔德尼”封号。此后,历代达赖和班禅都必 须经过中央政府的册封。1727年,清朝在西藏设置驻藏大臣,监督西藏地方政务。 综上所述,西藏地区自古以来就是中国领土不可分割的一部分。

史实:鉴真东渡;玄奘西行天竺等。(1分)

七年级历史 答案1 ( 共 2 页 ) 七年级历史 答案2 ( 共 2 页 )

同课章节目录