江苏省南通市海安市13校2024-2025学年七年级下学期5月月考历史试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 江苏省南通市海安市13校2024-2025学年七年级下学期5月月考历史试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 379.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-06-27 15:02:38 | ||

图片预览

文档简介

2024-2025学年度第二学期七年级第三次联合测试

历史试题

考试时间50分钟 总分50分

第Ⅰ卷 (选择题)

本题共15小题,每小题2分,共30分

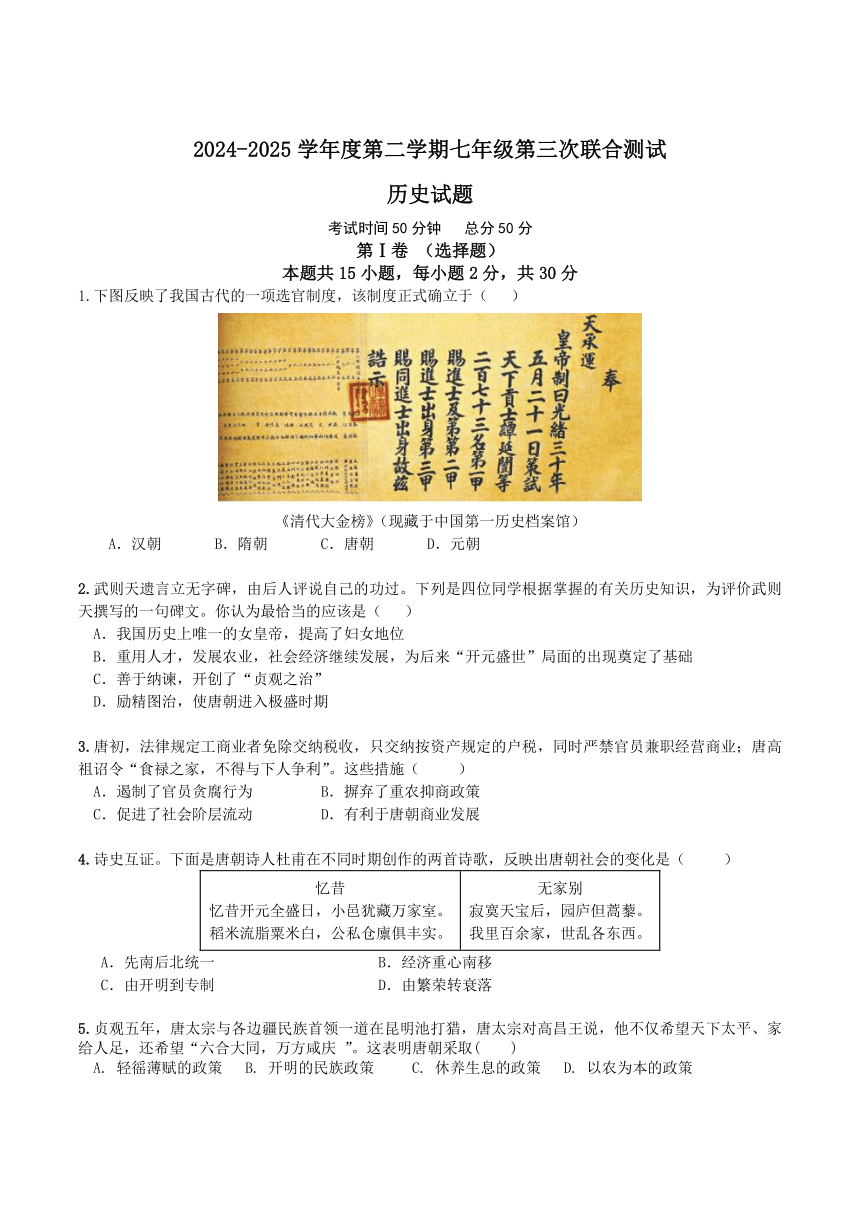

1.下图反映了我国古代的一项选官制度,该制度正式确立于( )

《清代大金榜》(现藏于中国第一历史档案馆)

A.汉朝 B.隋朝 C.唐朝 D.元朝

2.武则天遗言立无字碑,由后人评说自己的功过。下列是四位同学根据掌握的有关历史知识,为评价武则天撰写的一句碑文。你认为最恰当的应该是( )

A.我国历史上唯一的女皇帝,提高了妇女地位

B.重用人才,发展农业,社会经济继续发展,为后来“开元盛世”局面的出现奠定了基础

C.善于纳谏,开创了“贞观之治”

D.励精图治,使唐朝进入极盛时期

3.唐初,法律规定工商业者免除交纳税收,只交纳按资产规定的户税,同时严禁官员兼职经营商业;唐高祖诏令“食禄之家,不得与下人争利”。这些措施( )

A.遏制了官员贪腐行为 B.摒弃了重农抑商政策

C.促进了社会阶层流动 D.有利于唐朝商业发展

4.诗史互证。下面是唐朝诗人杜甫在不同时期创作的两首诗歌,反映出唐朝社会的变化是( )

忆昔 忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。 稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实。 无家别 寂寞天宝后,园庐但蒿藜。 我里百余家,世乱各东西。

A.先南后北统一 B.经济重心南移

C.由开明到专制 D.由繁荣转衰落

5.贞观五年,唐太宗与各边疆民族首领一道在昆明池打猎,唐太宗对高昌王说,他不仅希望天下太平、家给人足,还希望“六合大同,万方咸庆 ”。这表明唐朝采取( )

A. 轻徭薄赋的政策 B. 开明的民族政策 C. 休养生息的政策 D. 以农为本的政策

6.根据玄奘口述,由其弟子记录成书的《大唐西域记》,记载了玄奘游历过的100多个国家和地区的概况,包含疆域、气候、山川、风土、人情、语言、宗教、佛寺以及大量的历史传说和神话故事等。这说明了《大唐西域记》 ( )

A.主要记载了佛家经典 B.是中印友好交往的见证

C.有利于文明交流的研究 D.是佛教中国化的史料依据

7.唐朝有这样一位思想家,认为神灵开天辟地是无稽之谈,在天地未形成之前,元气混混沌沌,充满无边的宇宙。还认为“天有意志,能赏善罚恶”是谬论。这位思想家是 ( )

A.韩愈 B.李春 C.僧一行 D.柳宗元

8.宋太祖曾疑惑:“天下自唐季(唐朝末年)以来……兵戈不自,苍生涂地……吾欲息天下之兵,为国家建长久之计,其道何如 ”为此,他采取的措施是 ( )

A.完善三省六部制度 B.在地方推行郡县制

C.削夺地方将领的兵权 D.彻底分化宰相权力

9.“澶渊之盟”后,宋辽在边境地区设立了多个榷场。北宋可以“以我不急,易彼所珍”,辽国则“请以羸老之羊及皮毛,岁易南中绢,彼此利之”。榷场的设立 ( )

A.密切了宋辽经济联系 B.制约了北宋经济发展

C.结束了宋辽对峙局面 D.增强了辽国军事实力

10.“山外青山楼外楼,西湖歌舞几时休?暖风熏得游人醉,直把杭州作汴州。”该诗反映的时代背景是( )

A.贞观之治 B.开元盛世 C.北宋建立 D.南宋偏安

11.朝时,各行省重大事务必须上报中央,由中央作出决定;同时,地方也可对处于其职责范围内的事务自行裁量处理,并非所有事务都需要全部上报中央。由此可知,行省制 ( )

A.促进了区域平衡发展 B.兼顾中央集权与地方行政效率

C.避免了地方豪强割据 D.促进了区域之间经济文化交流

12.2024年4月30日,第二届江西文化产业博览交易会开幕。“进一步释放千年瓷都的文化魅力,用小写‘china’瓷器讲好大写‘CHINA’中国的故事。”与上述宣传语相关的城市是 ( )

A.泉州 B.景德镇 C.广州 D.杭州

13.1137年,宋高宗在上谕中说:“市舶收入特别多,如果管理得当,朝廷一年起码从中获利上百万缗,难道不比取之于民更好吗 ”1146年,他又在上谕中强调:“市舶收入有利于解决国家财政问题,应当依照惯例,大力招商,发展贸易。”这说明宋朝 ( )

A.重视发展农业 B.实行开明的民族政策 C.鼓励海外贸易 D.顺应人口南迁浪潮

14.“倘若没有中国古代科技的优越贡献,我们西方文明的整个过程,将不可能实现。试问若无火药、纸、印刷术和罗盘,我们将无法想象,如何能消灭欧洲的封建主义,而产生资本主义。”这主要表明( )

A.中国的科技发明推动了欧洲社会转型 B.中国古代的科技一直领先于欧洲国家

C.四大发明是资本主义发展的决定力量 D.中国的科技发明决定了西方文明发展

15.明朝实行八股取士的根本目的是( )

A. 提倡尊孔崇儒 B. 加强思想控制 C. 巩固封建统治 D. 培养皇帝旨意的顺从者

第Ⅱ卷 (非选择题)

本题共2题,每题10分,共20分

16.阅读材料,回答问题。

材料一 五代到北宋时期节度使权力变化简表

五代十国时期 北宋时期

军权 有大军指挥调度权 有握兵之重而无调兵之权

财权 拥有辖区内收税权 取消节度使收税的权力

民政 拥有辖区内民政处理权力 派文官做知州和通判,掌管地方民政和司法。

人事调度 可以自由任命下属官员 中央政府掌握人事任命大权

(1)根据材料一,指出五代十国到北宋时期节度使权力的变化(1分)。该变化和北宋哪一方针的实施有关?(1分)结合所学简要说明该方针实施的积极意义。(2分)

材料二 北宋政府收入和支出表(部分)

时间 收入 支出

1021年 150850100贯 123775200贯

1048年 103586400贯 89383700贯

1065年 116138408贯 131863450贯

宋代财政,一要满足北方民族的需要,以维持自己的统治;二要用来养人,包括皇室、官吏、兵将等的开支,以便统治国内的人民。

(2)根据材料二,说明北宋财政状况?(1分)结合所学知识,谈谈你如何理解宋代财政“要用来养人”?(2分)

材料三 王安石……适应于时代之要求而救其弊,其良法美意,往往传诸今日莫之能废。

——摘编自梁启超《王安石传》

王安石新政,虽然失败,毕竟在其政制的后面,有一套高远的理想。这一种理想,自有深远的泉源,绝不是只在应付现实,建立功名的观念下所能产生的。

——摘编自钱穆《国史大纲》

根据材料三并结合所学知识,从原因和影响的角度谈谈你对王安石变法的看法。(3分)

17.阅读下列材料,回答问题。

【史料实证——行汉法之因】

材料一 考之前代,北方奄有中夏,必行汉法,可以长久。故后魏、辽、金(能用汉法),历年最多,其他不能实用汉法,皆乱亡相继。史册具载,昭昭可见也。

——摘编自许衡《鲁斋遗书》

(1)根据材料一,说明许衡建议“行汉法”的主要历史依据。(2分)

材料二 治乱之道,系乎天而由乎人,以马上取天下,不可以马上治(天下)。

——摘编自刘秉忠向忽必烈的上书内容(1250年)

(2)结合所学知识,说说忽必烈执政初期是如何治天下的?(4分)

【唯物史观——谈抗元之举】

材料三

(3)材料三中的诗句是谁写的?这首诗表现了他的崇高气节和舍生取义的生死观。有人疑惑:既然肯定元朝统一全国的历史意义,为什么还要赞扬此人的抗元之举呢,这不是自相矛盾吗 对此,你有何看法 (4分)

初一历史答案

B 2.B 3.D 4.D 5.B 6.C 7.D 8.C 9.A 10.D

11.B 12.B 13.C 14.A 15.C

16.(1)

变化:节度使的权力大大减小。(1分)

方针:崇文抑武。(1分)

积极意义:扭转了五代十国时期尚武轻文的风气,杜绝了武将跋扈和兵变政移的情况发生,有利于政权的稳固和社会的安定。(2分)

(2)状况:财政支出整体呈现增长趋势,财政逐渐入不敷出。(1分)

理解:宋代崇文抑武,文官集团膨胀,要发许多薪俸;与辽、西夏议和,每年要送给他们钱物,称为“岁币”或“岁赐”;供养庞大的军队,从而导致官员、士兵冗余,财政支出也不断增加。(答出两点,即可得2分)

看法: (共3分)

原因方面:①北宋中期,在边疆战事中,北宋屡次战败,政府官俸和军费开支不断膨胀,给朝廷财政造成很大负担(1分); ②土地高度集中,赋役不均,弊端丛生,改革呼声日益高涨(1分)。

影响方面:王安石变法收到一些成效,政府财政收入大幅度增加,各地兴修水利工程一万多处。但是,变法扩大了税收范围,损害了大地主、权贵得利益,引起了统治集团内部的分裂。宋神宗死后,新法几乎全部被废除。(1分)

17.(1)依据:北魏、辽、金因推行汉法,统治时间较长(1分);其他不推行汉法的少数民族政权都很快败亡(1分)。

(2)忽必烈接受汉人儒臣提出的“行仁政”“行汉法”“不嗜杀”的建议,施行“治国安民”的方略,广开言路,整顿吏治,注重农桑(2分)。 他参照中原历代王朝的统治方式,建立年号,设立各种机构,逐步确立了中央集权制度(2分)。

作者:文天祥。(1分)

看法:不矛盾(1分)。

理由:元朝统一全国,结束了长期分裂割据的局面,促进了民族交融,有其进步意义(1分);文天祥领导南宋军民抗元,反抗的是蒙古贵族的民族压迫,符合南宋人民的利益,是正义行为,同时文天祥崇高的民族气节也是可敬的(1分)。

历史试题

考试时间50分钟 总分50分

第Ⅰ卷 (选择题)

本题共15小题,每小题2分,共30分

1.下图反映了我国古代的一项选官制度,该制度正式确立于( )

《清代大金榜》(现藏于中国第一历史档案馆)

A.汉朝 B.隋朝 C.唐朝 D.元朝

2.武则天遗言立无字碑,由后人评说自己的功过。下列是四位同学根据掌握的有关历史知识,为评价武则天撰写的一句碑文。你认为最恰当的应该是( )

A.我国历史上唯一的女皇帝,提高了妇女地位

B.重用人才,发展农业,社会经济继续发展,为后来“开元盛世”局面的出现奠定了基础

C.善于纳谏,开创了“贞观之治”

D.励精图治,使唐朝进入极盛时期

3.唐初,法律规定工商业者免除交纳税收,只交纳按资产规定的户税,同时严禁官员兼职经营商业;唐高祖诏令“食禄之家,不得与下人争利”。这些措施( )

A.遏制了官员贪腐行为 B.摒弃了重农抑商政策

C.促进了社会阶层流动 D.有利于唐朝商业发展

4.诗史互证。下面是唐朝诗人杜甫在不同时期创作的两首诗歌,反映出唐朝社会的变化是( )

忆昔 忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。 稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实。 无家别 寂寞天宝后,园庐但蒿藜。 我里百余家,世乱各东西。

A.先南后北统一 B.经济重心南移

C.由开明到专制 D.由繁荣转衰落

5.贞观五年,唐太宗与各边疆民族首领一道在昆明池打猎,唐太宗对高昌王说,他不仅希望天下太平、家给人足,还希望“六合大同,万方咸庆 ”。这表明唐朝采取( )

A. 轻徭薄赋的政策 B. 开明的民族政策 C. 休养生息的政策 D. 以农为本的政策

6.根据玄奘口述,由其弟子记录成书的《大唐西域记》,记载了玄奘游历过的100多个国家和地区的概况,包含疆域、气候、山川、风土、人情、语言、宗教、佛寺以及大量的历史传说和神话故事等。这说明了《大唐西域记》 ( )

A.主要记载了佛家经典 B.是中印友好交往的见证

C.有利于文明交流的研究 D.是佛教中国化的史料依据

7.唐朝有这样一位思想家,认为神灵开天辟地是无稽之谈,在天地未形成之前,元气混混沌沌,充满无边的宇宙。还认为“天有意志,能赏善罚恶”是谬论。这位思想家是 ( )

A.韩愈 B.李春 C.僧一行 D.柳宗元

8.宋太祖曾疑惑:“天下自唐季(唐朝末年)以来……兵戈不自,苍生涂地……吾欲息天下之兵,为国家建长久之计,其道何如 ”为此,他采取的措施是 ( )

A.完善三省六部制度 B.在地方推行郡县制

C.削夺地方将领的兵权 D.彻底分化宰相权力

9.“澶渊之盟”后,宋辽在边境地区设立了多个榷场。北宋可以“以我不急,易彼所珍”,辽国则“请以羸老之羊及皮毛,岁易南中绢,彼此利之”。榷场的设立 ( )

A.密切了宋辽经济联系 B.制约了北宋经济发展

C.结束了宋辽对峙局面 D.增强了辽国军事实力

10.“山外青山楼外楼,西湖歌舞几时休?暖风熏得游人醉,直把杭州作汴州。”该诗反映的时代背景是( )

A.贞观之治 B.开元盛世 C.北宋建立 D.南宋偏安

11.朝时,各行省重大事务必须上报中央,由中央作出决定;同时,地方也可对处于其职责范围内的事务自行裁量处理,并非所有事务都需要全部上报中央。由此可知,行省制 ( )

A.促进了区域平衡发展 B.兼顾中央集权与地方行政效率

C.避免了地方豪强割据 D.促进了区域之间经济文化交流

12.2024年4月30日,第二届江西文化产业博览交易会开幕。“进一步释放千年瓷都的文化魅力,用小写‘china’瓷器讲好大写‘CHINA’中国的故事。”与上述宣传语相关的城市是 ( )

A.泉州 B.景德镇 C.广州 D.杭州

13.1137年,宋高宗在上谕中说:“市舶收入特别多,如果管理得当,朝廷一年起码从中获利上百万缗,难道不比取之于民更好吗 ”1146年,他又在上谕中强调:“市舶收入有利于解决国家财政问题,应当依照惯例,大力招商,发展贸易。”这说明宋朝 ( )

A.重视发展农业 B.实行开明的民族政策 C.鼓励海外贸易 D.顺应人口南迁浪潮

14.“倘若没有中国古代科技的优越贡献,我们西方文明的整个过程,将不可能实现。试问若无火药、纸、印刷术和罗盘,我们将无法想象,如何能消灭欧洲的封建主义,而产生资本主义。”这主要表明( )

A.中国的科技发明推动了欧洲社会转型 B.中国古代的科技一直领先于欧洲国家

C.四大发明是资本主义发展的决定力量 D.中国的科技发明决定了西方文明发展

15.明朝实行八股取士的根本目的是( )

A. 提倡尊孔崇儒 B. 加强思想控制 C. 巩固封建统治 D. 培养皇帝旨意的顺从者

第Ⅱ卷 (非选择题)

本题共2题,每题10分,共20分

16.阅读材料,回答问题。

材料一 五代到北宋时期节度使权力变化简表

五代十国时期 北宋时期

军权 有大军指挥调度权 有握兵之重而无调兵之权

财权 拥有辖区内收税权 取消节度使收税的权力

民政 拥有辖区内民政处理权力 派文官做知州和通判,掌管地方民政和司法。

人事调度 可以自由任命下属官员 中央政府掌握人事任命大权

(1)根据材料一,指出五代十国到北宋时期节度使权力的变化(1分)。该变化和北宋哪一方针的实施有关?(1分)结合所学简要说明该方针实施的积极意义。(2分)

材料二 北宋政府收入和支出表(部分)

时间 收入 支出

1021年 150850100贯 123775200贯

1048年 103586400贯 89383700贯

1065年 116138408贯 131863450贯

宋代财政,一要满足北方民族的需要,以维持自己的统治;二要用来养人,包括皇室、官吏、兵将等的开支,以便统治国内的人民。

(2)根据材料二,说明北宋财政状况?(1分)结合所学知识,谈谈你如何理解宋代财政“要用来养人”?(2分)

材料三 王安石……适应于时代之要求而救其弊,其良法美意,往往传诸今日莫之能废。

——摘编自梁启超《王安石传》

王安石新政,虽然失败,毕竟在其政制的后面,有一套高远的理想。这一种理想,自有深远的泉源,绝不是只在应付现实,建立功名的观念下所能产生的。

——摘编自钱穆《国史大纲》

根据材料三并结合所学知识,从原因和影响的角度谈谈你对王安石变法的看法。(3分)

17.阅读下列材料,回答问题。

【史料实证——行汉法之因】

材料一 考之前代,北方奄有中夏,必行汉法,可以长久。故后魏、辽、金(能用汉法),历年最多,其他不能实用汉法,皆乱亡相继。史册具载,昭昭可见也。

——摘编自许衡《鲁斋遗书》

(1)根据材料一,说明许衡建议“行汉法”的主要历史依据。(2分)

材料二 治乱之道,系乎天而由乎人,以马上取天下,不可以马上治(天下)。

——摘编自刘秉忠向忽必烈的上书内容(1250年)

(2)结合所学知识,说说忽必烈执政初期是如何治天下的?(4分)

【唯物史观——谈抗元之举】

材料三

(3)材料三中的诗句是谁写的?这首诗表现了他的崇高气节和舍生取义的生死观。有人疑惑:既然肯定元朝统一全国的历史意义,为什么还要赞扬此人的抗元之举呢,这不是自相矛盾吗 对此,你有何看法 (4分)

初一历史答案

B 2.B 3.D 4.D 5.B 6.C 7.D 8.C 9.A 10.D

11.B 12.B 13.C 14.A 15.C

16.(1)

变化:节度使的权力大大减小。(1分)

方针:崇文抑武。(1分)

积极意义:扭转了五代十国时期尚武轻文的风气,杜绝了武将跋扈和兵变政移的情况发生,有利于政权的稳固和社会的安定。(2分)

(2)状况:财政支出整体呈现增长趋势,财政逐渐入不敷出。(1分)

理解:宋代崇文抑武,文官集团膨胀,要发许多薪俸;与辽、西夏议和,每年要送给他们钱物,称为“岁币”或“岁赐”;供养庞大的军队,从而导致官员、士兵冗余,财政支出也不断增加。(答出两点,即可得2分)

看法: (共3分)

原因方面:①北宋中期,在边疆战事中,北宋屡次战败,政府官俸和军费开支不断膨胀,给朝廷财政造成很大负担(1分); ②土地高度集中,赋役不均,弊端丛生,改革呼声日益高涨(1分)。

影响方面:王安石变法收到一些成效,政府财政收入大幅度增加,各地兴修水利工程一万多处。但是,变法扩大了税收范围,损害了大地主、权贵得利益,引起了统治集团内部的分裂。宋神宗死后,新法几乎全部被废除。(1分)

17.(1)依据:北魏、辽、金因推行汉法,统治时间较长(1分);其他不推行汉法的少数民族政权都很快败亡(1分)。

(2)忽必烈接受汉人儒臣提出的“行仁政”“行汉法”“不嗜杀”的建议,施行“治国安民”的方略,广开言路,整顿吏治,注重农桑(2分)。 他参照中原历代王朝的统治方式,建立年号,设立各种机构,逐步确立了中央集权制度(2分)。

作者:文天祥。(1分)

看法:不矛盾(1分)。

理由:元朝统一全国,结束了长期分裂割据的局面,促进了民族交融,有其进步意义(1分);文天祥领导南宋军民抗元,反抗的是蒙古贵族的民族压迫,符合南宋人民的利益,是正义行为,同时文天祥崇高的民族气节也是可敬的(1分)。

同课章节目录