2024--2025学年七年级语文·下册(2024年统编版)期末复习课件:第五单元 ·18 井冈翠竹(共32张PPT)

文档属性

| 名称 | 2024--2025学年七年级语文·下册(2024年统编版)期末复习课件:第五单元 ·18 井冈翠竹(共32张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 259.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-06-28 10:17:05 | ||

图片预览

文档简介

(共32张PPT)

18 井冈翠竹

温故知新

知识复盘

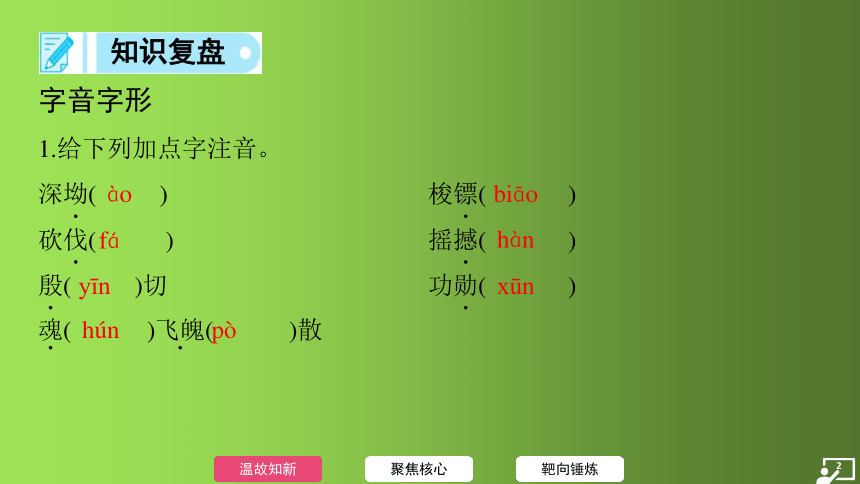

字音字形

1.给下列加点字注音。

深坳( ) 梭镖( )

砍伐( ) 摇撼( )

殷( )切 功勋( )

魂( )飞魄( )散

ào

biāo

fá

hàn

yīn

xūn

hún

pò

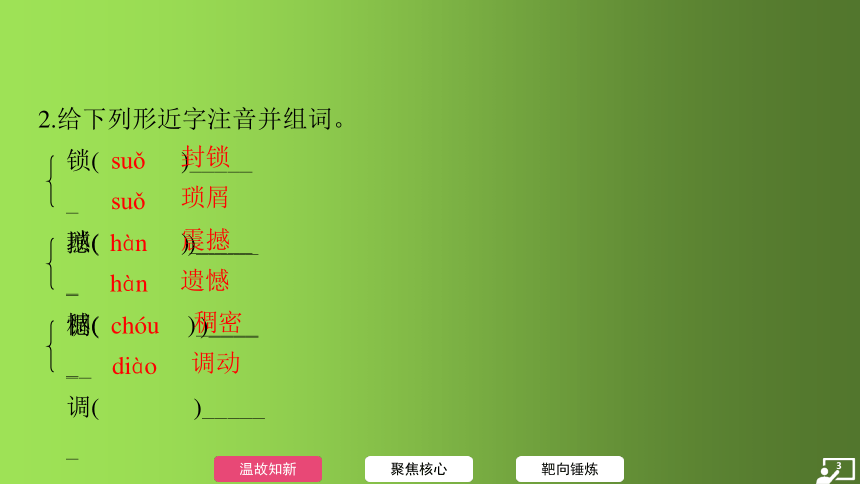

2.给下列形近字注音并组词。

锁( )______

琐( )______

撼( )______

憾( )______

稠( )______

调( )______

suǒ

封锁

suǒ

琐屑

hàn

震撼

hàn

遗憾

chóu

稠密

diào

调动

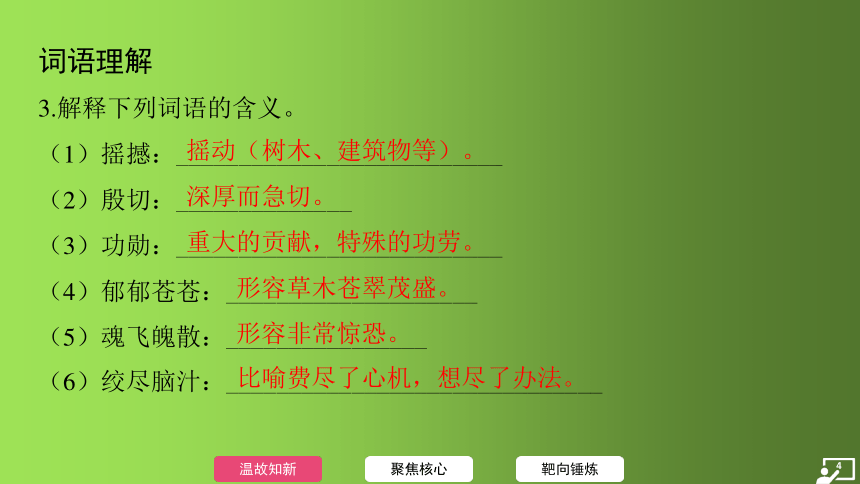

词语理解

3.解释下列词语的含义。

(1)摇撼:__________________________

(2)殷切:______________

(3)功勋:__________________________

(4)郁郁苍苍:____________________

(5)魂飞魄散:________________

(6)绞尽脑汁:______________________________

摇动(树木、建筑物等)。

深厚而急切。

重大的贡献,特殊的功劳。

形容草木苍翠茂盛。

形容非常惊恐。

比喻费尽了心机,想尽了办法。

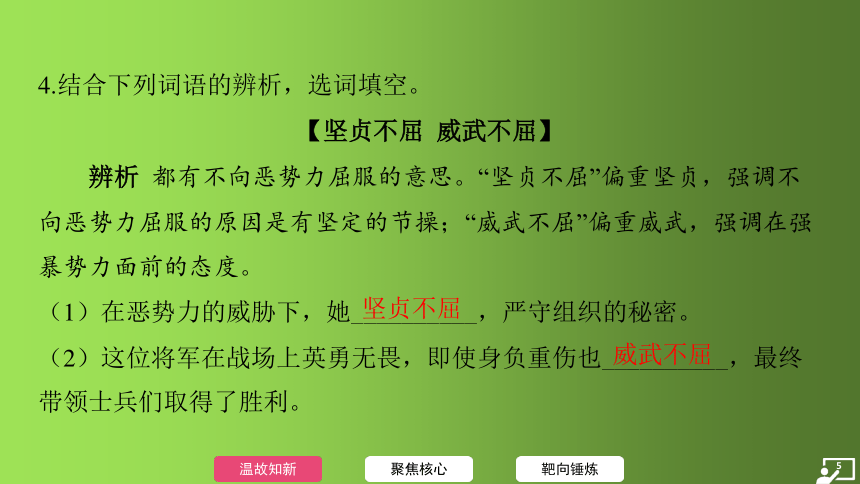

4.结合下列词语的辨析,选词填空。

【坚贞不屈 威武不屈】

辨析 都有不向恶势力屈服的意思。“坚贞不屈”偏重坚贞,强调不

向恶势力屈服的原因是有坚定的节操;“威武不屈”偏重威武,强调在强

暴势力面前的态度。

(1)在恶势力的威胁下,她__________,严守组织的秘密。

(2)这位将军在战场上英勇无畏,即使身负重伤也__________,最终

带领士兵们取得了胜利。

坚贞不屈

威武不屈

文化文学常识

5.作者简介 袁鹰(1924—2023),原名田锺洛,江苏淮安人,作

家。40年代中期开始文学创作,以散文影响最大。他的散文集、儿童文

学作品多次获全国性的优秀文学奖。

18 井冈翠竹

聚焦核心

1.文章主题 本文写了井冈翠竹在革命时期与井冈山军民的关系,

以及井冈翠竹在社会主义建设时期所表现出来的革命精神,讴歌了井

冈山人民的革命英雄主义精神,表达了作者对井冈山人民的崇敬之情。

2.写作特点(1)象征手法的运用。文章大量运用象征的手法,以

竹喻人。文章用井冈翠竹比喻坚强不屈、勇敢乐观的军民,以及功勋卓

著的老一辈革命家。通过描写翠竹的坚韧不拔、生生不息,来赞美井冈

山人民无私奉献的革命精神,表达了作者的崇高敬意。

(2)细腻的描写,丰富的想象。文章对井冈翠竹的描写细腻入微,

由远及近,由外到内,都进行了详尽的描绘。这种细腻的描写,使得读

者能够深切地感受到井冈翠竹的魅力和力量。

(3)文章语言生动、形象,富有感染力。作者运用大量比喻、拟

人等修辞手法,使得文章更加生动有趣。作者在描写井冈翠竹时,充分

发挥想象力,将井冈翠竹比作岗哨、奇兵等,形象地展现了井冈翠竹在

革命战争年代所起的重要作用。同时,作者还通过想象将井冈翠竹与革

命者、建设者紧密联系在一起,赋予井冈翠竹更加深刻的象征意义。

18 井冈翠竹

靶向锤炼

基础巩固

阅读下列语段,完成1~5题。

【困难与挫折】人生是一艘远航的船,随时随地都可能遇到暗礁险

滩、狂风恶浪;人生又是一次艰难的跋涉,随时随地都可能面对悬崖jué

( )壁、深坳( )沟壑。面对困难和挫折,勇敢者__________,奋

起抗争,怯懦者畏畏缩缩,吓得魂飞魄散。①其实,只要有艰难险阻,

人生就显得波澜壮阔。当困难和挫折像一头咆哮的猛兽袭来时,我们应

当沉着冷静、勇敢面对。这样,困难和挫折就会像一只被刺破的气球,

瞬间泄气、变得干瘪无力。②通过你的不断努力,胜利终将降临,与你

相拥。

【全民阅读】习近平总书记在致首届全民阅读大会的贺信中指出:

“我希望全社会都参与到阅读中来,形成爱读书、读好书、善读书的浓

厚氛围。”谆谆教导、殷切嘱托,极大地激发了全党全国全社会读书学

习的热情。

③近年来,全民阅读工作深入推进,书香社会建设进展明显,读书

学习蔚然成风。④阅读提升人民的思想境界、增强人民的精神力量的作

用更加凸显,中华民族的精神世界更加厚重深邃。

少而好学,如日出之阳。一个民族的未来寄托在青年人身上。中华

文化源远流长、博大精深,如同无尽宝藏,一旦探秘其中,将会终生受

用。青年要学会“________________,____________”,从中汲取营养,

修身律己,为担起民族复兴的重任而砥砺前行。

1.阅读语段,根据拼音写汉字,给加点字注音。

(1)悬崖jué( )壁

(2)深坳( )

绝

ào

2.请结合语境,解释语段中画波浪线的词语。

(1)魂飞魄散:____________________________________________

(2)殷切:______________

吓得连魂魄都离开人体飞散了。形容非常惊恐。

深厚而急切。

3.填入语段中横线处的成语,你认为最恰当的一项是( )

B

A.坚贞不屈 B.坚忍不拔 C.可歌可泣 D.入木三分

【解析】A.“坚贞不屈”形容有节操,坚定不变,绝不屈服,不符合语境。

B.“坚忍不拔”形容意志顽强,不可动摇。画横线部分要表达的是在人生

的艰难跋涉中意志顽强不动摇,使用“坚忍不拔”符合语境。C.“可歌可泣”

指值得歌颂,使人感动得流泪,常形容悲壮的事迹使人非常感动,不符

合语境。D.“入木三分”用来形容书法刚劲有力,也用来形容议论、见解

深刻,不符合语境。

4.语段带序号的句子中有一个是病句,请指出并修改。

______________________________________________________________

___________________

第①句。关联词使用不当,应改为:其实,正因为有艰难险阻,人生才显得波澜壮阔。

5.从下列句子中选出一副对联,将序号填到语段【全民阅读】中的画横

线处,使内容连贯。

上联:____ 下联:____

①读万卷书 ②天地入胸臆

③文章生风雷 ④傍百年树

④

①

【解析】选段【全民阅读】强调青年要从中华文化中汲取营养,修身律

己,为民族复兴而努力。“傍百年树”和“读万卷书”与语段主题相符。根

据对联“仄起平收”的原则,上联应为④,下联应为①。

能力提升

①井冈山五百里林海里,最使人难忘的是毛竹。

②从远处看,郁郁苍苍,重重叠叠,望不到头。到近处看,有的修

直挺拔,好似当年山头的岗哨;有的密密麻麻,好似埋伏在深坳里的奇

兵;有的看来出世还不久,却也亭亭玉立,别有一番神采。

③“井冈山的竹子,是革命的竹子!”井冈山人爱这么自豪地说。

④有道是:天下竹子数不清,井冈山竹子头一名。

⑤是的,当年用自己的血汗保卫过第一个红色政权的战士们,谁不

记得井冈山上的翠竹呢?用它搭过帐篷,用它做过梭镖,用它当罐盛过

水、当碗蒸过饭,用它做过扁担和吹火筒,在黄洋界和八面山上,还用

它摆过三十里竹钉阵,使多少白匪魂飞魄散,鬼哭狼嗥。如今,早就不

再用竹钉当武器了,然而谁又能把它们忘怀呢?

⑥你看,那边山路上走来了两位老表,一人提着一只竹筒。这是什

么 这不是红军的硝盐罐吗 要不,是给山头的红军送饭来了吧 这两只

小小的竹筒,能引起老战士们多少回忆!看见它,就想起了竹筒饭的清

香,想起了老表们冲过白匪封锁线冒着生命危险送上山来的粮食,想起

了山上缺粮的年月,红军每天每顿只能用南瓜充饥,但是同志们仍然意

气风发地唱:“天天吃南瓜,革命打天下!”

⑦你看那毛竹做的扁担,多么坚韧,多么结实,再重的担子也能挑得

起。当年毛委员和朱军长带领队伍下山挑粮食,不就是用这样的扁担吗?

井冈山革命博物馆里,还陈列着一根写着“朱德的扁担”五个字的扁担。他

们肩上挑的,哪里只是粮食?挑的是中国的无产阶级革命!我们的老一辈

无产阶级革命家们,正是用井冈山毛竹做的扁担,把这一副关系全中国人

民命运的重担,从井冈山出发,走过漫漫长途,一直挑到北京城。

⑧毛委员和朱军长下山去了,红军下山去了,井冈山的毛竹,同井

冈山的人民一样,坚贞不屈。血雨腥风里,毛竹青了又黄,黄了又青,

不向残暴低头,不向敌人弯腰。竹叶烧了,还有竹枝;竹枝断了,还有

竹鞭;竹鞭砍了,还有深埋地上的竹根。“野火烧不尽,春风吹又生。”

一到春天,漫山遍野,向大地显露着无限生机的,依然是那一望无际的

翠竹!

⑨毛竹年年长,为的是向敌人示威:井冈山是压不倒、烧不光的。

毛竹年年绿,为的是等待亲人,等待当年用竹筒盛水蒸饭、用竹钉竹枪

打白匪的红军,等待自己的英雄子弟。朝也等,暮也等,等了漫长的二

十年。二十年过去了,毛竹依旧是那么青翠,那么稠密,井冈山终于换

了人间!

6.文章中“朱德的扁担”象征什么?

______________________________________________________________

________________________________________________

象征老一辈无产阶级革命家们,他们负起全中国人民的命运,从井冈山出发,一直奋斗到北京城,取得革命的胜利。

7.按要求赏析下列句子。

(1)你看那毛竹做的扁担,多么坚韧,多么结实,再重的担子也能挑

得起。当年毛委员和朱军长带领队伍下山挑粮食,不就是用这样的扁担

吗?(从表现手法的角度赏析)

______________________________________________________________

______________________________________________________________

作者通过联想,将毛竹扁担的坚韧、结实与老一辈革命家们不畏艰难、勇于担当的精神相联系,让读者能够直观地感受到革命家们的伟大。

(2)竹叶烧了,还有竹枝;竹枝断了,还有竹鞭;竹鞭砍了,还有深

埋地上的竹根。(品析句子中加点词的表达效果)

______________________________________________________________

______________________________________________________________

连用三个“还有”,增强语势;运用反复和顶针的修辞手法,给人以“无穷无尽”之感,突出了井冈山竹子的坚贞不屈和生命力的顽强。

8.作者表面写竹子,实际上写的是什么?这样写有什么好处?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

小锦囊

象征手法是通过一个具体的事物来代表一个抽象的概念或情感。

运用象征手法,可以使深奥的道理通俗化,增强文章的表现力。

作者表面写竹子,实则写井冈山人民。竹子成为坚韧、不屈的革命

精神的象征,使革命精神生动、具体,丰富了文本内涵,增强了艺术感

染力。

综合拓展

水调歌头·重上井冈山①

毛泽东

久有凌云志,重上井冈山。千里来寻故地,旧貌变新颜。到处莺歌

燕舞,更有潺潺流水,高路入云端。过了黄洋界,险处不须看。

风雷动,旌旗奋,是人寰。三十八年 过去,弹指一挥间。可上九

天揽月,可下五洋捉鳖,谈笑凯歌还。世上无难事,只要肯登攀。

(选自《毛泽东诗词集》)

【注释】①重上井冈山:1965年5月下旬,毛泽东重上井冈山游览

视察,先后到黄洋界和茨坪。在茨坪居住期间,毛泽东了解了井冈山地

区水利、公路建设情况和人民生活,会见了老红军、烈士家属、机关干

部和群众。②三十八年过去:从1927年10月毛泽东率领秋收起义部队上

井冈山,到这次重来,已经过去了三十八年。

9.下列对《水调歌头·重上井冈山》一词理解不正确的一项是( )

A.词中“久有凌云志,重上井冈山”表达了作者长久以来重上井冈山的愿

望终于实现的激动心情。

B.“千里来寻故地,旧貌变新颜”讲的是,作者千里迢迢回到井冈山,发

现这里已经焕然一新,面貌大变。

C.“过了黄洋界,险处不须看”意味着作者在经历了黄洋界的艰难险阻后,

认为其他地方的困难都不值一提,表达了一种轻蔑的态度。

D.全词通过对井冈山新貌的描绘和对过往岁月的回顾,展现了作者对革

命事业的坚定信念和豪迈气概。

【解析】“过了黄洋界,险处不须看”并非表达轻蔑态度,而是说作者及

其所率部队已经过了最艰险的黄洋界,其他地方的困难相对较少,这里

更多的是一种自信和豪迈的表达。

【答案】C

10.请分析“可上九天揽月,可下五洋捉鳖”所运用的修辞手法,并解释其

表达效果。

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

运用了夸张和对偶的修辞手法。夸张在于将“上九天揽月”和“下五洋

捉鳖”这样几乎不可能完成的任务用来形容自己的壮志和能力,极大地增

强了语言的感染力,表达了作者无所畏惧、敢于挑战极限的英雄气概。

对偶则体现在“上九天”与“下五洋”、“揽月”与“捉鳖”的对仗工整上,使

得句子音韵和谐,节奏鲜明,增强了语言的韵律美和表现力。

11.请结合全词内容,分析作者通过哪些具体意象抒发了怎样的思想感情。

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

小锦囊

意象是作者情感的载体,分析时,先要明确一些常见的意象的内

涵,然后结合文本语境,看意象在特定情境下的独特指向。

“凌云志”“千里寻故地”“旧貌变新颜”等意象展现了作者重上井冈山

的激动心情和对革命根据地新面貌的赞叹;“莺歌燕舞”“潺潺流水”“高路

入云端”等自然景象映衬出作者内心的喜悦和对革命胜利的乐观预期;

“风雷动,旌旗奋”象征着革命斗争的激烈和革命队伍的壮大。

18 井冈翠竹

温故知新

知识复盘

字音字形

1.给下列加点字注音。

深坳( ) 梭镖( )

砍伐( ) 摇撼( )

殷( )切 功勋( )

魂( )飞魄( )散

ào

biāo

fá

hàn

yīn

xūn

hún

pò

2.给下列形近字注音并组词。

锁( )______

琐( )______

撼( )______

憾( )______

稠( )______

调( )______

suǒ

封锁

suǒ

琐屑

hàn

震撼

hàn

遗憾

chóu

稠密

diào

调动

词语理解

3.解释下列词语的含义。

(1)摇撼:__________________________

(2)殷切:______________

(3)功勋:__________________________

(4)郁郁苍苍:____________________

(5)魂飞魄散:________________

(6)绞尽脑汁:______________________________

摇动(树木、建筑物等)。

深厚而急切。

重大的贡献,特殊的功劳。

形容草木苍翠茂盛。

形容非常惊恐。

比喻费尽了心机,想尽了办法。

4.结合下列词语的辨析,选词填空。

【坚贞不屈 威武不屈】

辨析 都有不向恶势力屈服的意思。“坚贞不屈”偏重坚贞,强调不

向恶势力屈服的原因是有坚定的节操;“威武不屈”偏重威武,强调在强

暴势力面前的态度。

(1)在恶势力的威胁下,她__________,严守组织的秘密。

(2)这位将军在战场上英勇无畏,即使身负重伤也__________,最终

带领士兵们取得了胜利。

坚贞不屈

威武不屈

文化文学常识

5.作者简介 袁鹰(1924—2023),原名田锺洛,江苏淮安人,作

家。40年代中期开始文学创作,以散文影响最大。他的散文集、儿童文

学作品多次获全国性的优秀文学奖。

18 井冈翠竹

聚焦核心

1.文章主题 本文写了井冈翠竹在革命时期与井冈山军民的关系,

以及井冈翠竹在社会主义建设时期所表现出来的革命精神,讴歌了井

冈山人民的革命英雄主义精神,表达了作者对井冈山人民的崇敬之情。

2.写作特点(1)象征手法的运用。文章大量运用象征的手法,以

竹喻人。文章用井冈翠竹比喻坚强不屈、勇敢乐观的军民,以及功勋卓

著的老一辈革命家。通过描写翠竹的坚韧不拔、生生不息,来赞美井冈

山人民无私奉献的革命精神,表达了作者的崇高敬意。

(2)细腻的描写,丰富的想象。文章对井冈翠竹的描写细腻入微,

由远及近,由外到内,都进行了详尽的描绘。这种细腻的描写,使得读

者能够深切地感受到井冈翠竹的魅力和力量。

(3)文章语言生动、形象,富有感染力。作者运用大量比喻、拟

人等修辞手法,使得文章更加生动有趣。作者在描写井冈翠竹时,充分

发挥想象力,将井冈翠竹比作岗哨、奇兵等,形象地展现了井冈翠竹在

革命战争年代所起的重要作用。同时,作者还通过想象将井冈翠竹与革

命者、建设者紧密联系在一起,赋予井冈翠竹更加深刻的象征意义。

18 井冈翠竹

靶向锤炼

基础巩固

阅读下列语段,完成1~5题。

【困难与挫折】人生是一艘远航的船,随时随地都可能遇到暗礁险

滩、狂风恶浪;人生又是一次艰难的跋涉,随时随地都可能面对悬崖jué

( )壁、深坳( )沟壑。面对困难和挫折,勇敢者__________,奋

起抗争,怯懦者畏畏缩缩,吓得魂飞魄散。①其实,只要有艰难险阻,

人生就显得波澜壮阔。当困难和挫折像一头咆哮的猛兽袭来时,我们应

当沉着冷静、勇敢面对。这样,困难和挫折就会像一只被刺破的气球,

瞬间泄气、变得干瘪无力。②通过你的不断努力,胜利终将降临,与你

相拥。

【全民阅读】习近平总书记在致首届全民阅读大会的贺信中指出:

“我希望全社会都参与到阅读中来,形成爱读书、读好书、善读书的浓

厚氛围。”谆谆教导、殷切嘱托,极大地激发了全党全国全社会读书学

习的热情。

③近年来,全民阅读工作深入推进,书香社会建设进展明显,读书

学习蔚然成风。④阅读提升人民的思想境界、增强人民的精神力量的作

用更加凸显,中华民族的精神世界更加厚重深邃。

少而好学,如日出之阳。一个民族的未来寄托在青年人身上。中华

文化源远流长、博大精深,如同无尽宝藏,一旦探秘其中,将会终生受

用。青年要学会“________________,____________”,从中汲取营养,

修身律己,为担起民族复兴的重任而砥砺前行。

1.阅读语段,根据拼音写汉字,给加点字注音。

(1)悬崖jué( )壁

(2)深坳( )

绝

ào

2.请结合语境,解释语段中画波浪线的词语。

(1)魂飞魄散:____________________________________________

(2)殷切:______________

吓得连魂魄都离开人体飞散了。形容非常惊恐。

深厚而急切。

3.填入语段中横线处的成语,你认为最恰当的一项是( )

B

A.坚贞不屈 B.坚忍不拔 C.可歌可泣 D.入木三分

【解析】A.“坚贞不屈”形容有节操,坚定不变,绝不屈服,不符合语境。

B.“坚忍不拔”形容意志顽强,不可动摇。画横线部分要表达的是在人生

的艰难跋涉中意志顽强不动摇,使用“坚忍不拔”符合语境。C.“可歌可泣”

指值得歌颂,使人感动得流泪,常形容悲壮的事迹使人非常感动,不符

合语境。D.“入木三分”用来形容书法刚劲有力,也用来形容议论、见解

深刻,不符合语境。

4.语段带序号的句子中有一个是病句,请指出并修改。

______________________________________________________________

___________________

第①句。关联词使用不当,应改为:其实,正因为有艰难险阻,人生才显得波澜壮阔。

5.从下列句子中选出一副对联,将序号填到语段【全民阅读】中的画横

线处,使内容连贯。

上联:____ 下联:____

①读万卷书 ②天地入胸臆

③文章生风雷 ④傍百年树

④

①

【解析】选段【全民阅读】强调青年要从中华文化中汲取营养,修身律

己,为民族复兴而努力。“傍百年树”和“读万卷书”与语段主题相符。根

据对联“仄起平收”的原则,上联应为④,下联应为①。

能力提升

①井冈山五百里林海里,最使人难忘的是毛竹。

②从远处看,郁郁苍苍,重重叠叠,望不到头。到近处看,有的修

直挺拔,好似当年山头的岗哨;有的密密麻麻,好似埋伏在深坳里的奇

兵;有的看来出世还不久,却也亭亭玉立,别有一番神采。

③“井冈山的竹子,是革命的竹子!”井冈山人爱这么自豪地说。

④有道是:天下竹子数不清,井冈山竹子头一名。

⑤是的,当年用自己的血汗保卫过第一个红色政权的战士们,谁不

记得井冈山上的翠竹呢?用它搭过帐篷,用它做过梭镖,用它当罐盛过

水、当碗蒸过饭,用它做过扁担和吹火筒,在黄洋界和八面山上,还用

它摆过三十里竹钉阵,使多少白匪魂飞魄散,鬼哭狼嗥。如今,早就不

再用竹钉当武器了,然而谁又能把它们忘怀呢?

⑥你看,那边山路上走来了两位老表,一人提着一只竹筒。这是什

么 这不是红军的硝盐罐吗 要不,是给山头的红军送饭来了吧 这两只

小小的竹筒,能引起老战士们多少回忆!看见它,就想起了竹筒饭的清

香,想起了老表们冲过白匪封锁线冒着生命危险送上山来的粮食,想起

了山上缺粮的年月,红军每天每顿只能用南瓜充饥,但是同志们仍然意

气风发地唱:“天天吃南瓜,革命打天下!”

⑦你看那毛竹做的扁担,多么坚韧,多么结实,再重的担子也能挑得

起。当年毛委员和朱军长带领队伍下山挑粮食,不就是用这样的扁担吗?

井冈山革命博物馆里,还陈列着一根写着“朱德的扁担”五个字的扁担。他

们肩上挑的,哪里只是粮食?挑的是中国的无产阶级革命!我们的老一辈

无产阶级革命家们,正是用井冈山毛竹做的扁担,把这一副关系全中国人

民命运的重担,从井冈山出发,走过漫漫长途,一直挑到北京城。

⑧毛委员和朱军长下山去了,红军下山去了,井冈山的毛竹,同井

冈山的人民一样,坚贞不屈。血雨腥风里,毛竹青了又黄,黄了又青,

不向残暴低头,不向敌人弯腰。竹叶烧了,还有竹枝;竹枝断了,还有

竹鞭;竹鞭砍了,还有深埋地上的竹根。“野火烧不尽,春风吹又生。”

一到春天,漫山遍野,向大地显露着无限生机的,依然是那一望无际的

翠竹!

⑨毛竹年年长,为的是向敌人示威:井冈山是压不倒、烧不光的。

毛竹年年绿,为的是等待亲人,等待当年用竹筒盛水蒸饭、用竹钉竹枪

打白匪的红军,等待自己的英雄子弟。朝也等,暮也等,等了漫长的二

十年。二十年过去了,毛竹依旧是那么青翠,那么稠密,井冈山终于换

了人间!

6.文章中“朱德的扁担”象征什么?

______________________________________________________________

________________________________________________

象征老一辈无产阶级革命家们,他们负起全中国人民的命运,从井冈山出发,一直奋斗到北京城,取得革命的胜利。

7.按要求赏析下列句子。

(1)你看那毛竹做的扁担,多么坚韧,多么结实,再重的担子也能挑

得起。当年毛委员和朱军长带领队伍下山挑粮食,不就是用这样的扁担

吗?(从表现手法的角度赏析)

______________________________________________________________

______________________________________________________________

作者通过联想,将毛竹扁担的坚韧、结实与老一辈革命家们不畏艰难、勇于担当的精神相联系,让读者能够直观地感受到革命家们的伟大。

(2)竹叶烧了,还有竹枝;竹枝断了,还有竹鞭;竹鞭砍了,还有深

埋地上的竹根。(品析句子中加点词的表达效果)

______________________________________________________________

______________________________________________________________

连用三个“还有”,增强语势;运用反复和顶针的修辞手法,给人以“无穷无尽”之感,突出了井冈山竹子的坚贞不屈和生命力的顽强。

8.作者表面写竹子,实际上写的是什么?这样写有什么好处?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

小锦囊

象征手法是通过一个具体的事物来代表一个抽象的概念或情感。

运用象征手法,可以使深奥的道理通俗化,增强文章的表现力。

作者表面写竹子,实则写井冈山人民。竹子成为坚韧、不屈的革命

精神的象征,使革命精神生动、具体,丰富了文本内涵,增强了艺术感

染力。

综合拓展

水调歌头·重上井冈山①

毛泽东

久有凌云志,重上井冈山。千里来寻故地,旧貌变新颜。到处莺歌

燕舞,更有潺潺流水,高路入云端。过了黄洋界,险处不须看。

风雷动,旌旗奋,是人寰。三十八年 过去,弹指一挥间。可上九

天揽月,可下五洋捉鳖,谈笑凯歌还。世上无难事,只要肯登攀。

(选自《毛泽东诗词集》)

【注释】①重上井冈山:1965年5月下旬,毛泽东重上井冈山游览

视察,先后到黄洋界和茨坪。在茨坪居住期间,毛泽东了解了井冈山地

区水利、公路建设情况和人民生活,会见了老红军、烈士家属、机关干

部和群众。②三十八年过去:从1927年10月毛泽东率领秋收起义部队上

井冈山,到这次重来,已经过去了三十八年。

9.下列对《水调歌头·重上井冈山》一词理解不正确的一项是( )

A.词中“久有凌云志,重上井冈山”表达了作者长久以来重上井冈山的愿

望终于实现的激动心情。

B.“千里来寻故地,旧貌变新颜”讲的是,作者千里迢迢回到井冈山,发

现这里已经焕然一新,面貌大变。

C.“过了黄洋界,险处不须看”意味着作者在经历了黄洋界的艰难险阻后,

认为其他地方的困难都不值一提,表达了一种轻蔑的态度。

D.全词通过对井冈山新貌的描绘和对过往岁月的回顾,展现了作者对革

命事业的坚定信念和豪迈气概。

【解析】“过了黄洋界,险处不须看”并非表达轻蔑态度,而是说作者及

其所率部队已经过了最艰险的黄洋界,其他地方的困难相对较少,这里

更多的是一种自信和豪迈的表达。

【答案】C

10.请分析“可上九天揽月,可下五洋捉鳖”所运用的修辞手法,并解释其

表达效果。

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

运用了夸张和对偶的修辞手法。夸张在于将“上九天揽月”和“下五洋

捉鳖”这样几乎不可能完成的任务用来形容自己的壮志和能力,极大地增

强了语言的感染力,表达了作者无所畏惧、敢于挑战极限的英雄气概。

对偶则体现在“上九天”与“下五洋”、“揽月”与“捉鳖”的对仗工整上,使

得句子音韵和谐,节奏鲜明,增强了语言的韵律美和表现力。

11.请结合全词内容,分析作者通过哪些具体意象抒发了怎样的思想感情。

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

小锦囊

意象是作者情感的载体,分析时,先要明确一些常见的意象的内

涵,然后结合文本语境,看意象在特定情境下的独特指向。

“凌云志”“千里寻故地”“旧貌变新颜”等意象展现了作者重上井冈山

的激动心情和对革命根据地新面貌的赞叹;“莺歌燕舞”“潺潺流水”“高路

入云端”等自然景象映衬出作者内心的喜悦和对革命胜利的乐观预期;

“风雷动,旌旗奋”象征着革命斗争的激烈和革命队伍的壮大。

同课章节目录