山东济南天桥区2024-2025 学年第二学期七年级历史期末考试试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 山东济南天桥区2024-2025 学年第二学期七年级历史期末考试试题(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1017.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-06-27 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

2024-2025 学年度第二学期七年级学业质量监测历史试题

本试题分第 Ⅰ 卷(选择题)和第 Ⅱ 卷(非选择题)两部分,共 7 页。满分 100 分,考试时间 60 分钟。答卷前,请将学校、姓名、准考证号、座号写在试卷规定的地方。

第 Ⅰ 卷(选择题 共 50 分)

一.单选题。(共 25 小题,每小题 2 分,共 50 分。在每小题给出的四个选项中,只有一个最符合题目要求。请将正确选项涂到答题卡上。)

1.在美国作家迈克尔 H 哈特撰写的《历史上最有影响的 100 人》一书中,隋文帝杨坚名列其中。杨坚能够入选最重要的理由是( )

A. 完成国家统一 B. 加强中央集权 C. 开通大运河 D. 完善科举制度

2.表 1 为隋炀帝使用民力统计表。从表中可以看出隋朝灭亡的原因是( )

表 1

名称 营建洛阳 开凿运河 修筑长城 远征辽东 巡游江南

数量(万人) 每月 200 计 380 20 多 300 多 40 多

A. 自然灾害 B. 实行暴政 C. 宦官专权 D. 外敌入侵

3.唐太宗曾对大臣说:“为君之道,必须先存百姓,若损百姓以奉其身,犹割胫以啖腹,腹饱而身毙。” 这反映了唐太宗( )

A. 以民为本 B. 以农为本 C. 知人善任 D. 虚怀纳谏

4.2024 年 5 月,国家典籍博物馆举办了主题展览。与图 1 展览内容有关的治世局面是( )

图 1

第一部分 沙场战神 少秦王 第二部分 不世雄才 唐太宗 第三部分 万民之王 天可汗 ……

A. “文景之治” B. “光武中兴” C. “贞观之治” D. “开元盛世”

5.唐朝对归附的边地民族遵循 “全其部落,顺其土俗” 的原则,设置不同于内地的特殊行政区划。还通过会盟、和亲、互市等方式维系民族间的友好关系。这体现了唐朝( )

A. 对外政策多元开放 B. 社会风气宽松开放

C. 民族政策灵活开明 D. 边疆管理直接有效

6.人们习惯将唐诗归为文学范畴,其实唐诗里也隐藏着一部波澜壮阔的唐代历史,映射着大唐三百年的风云沧桑。下列唐代诗歌中,能反映 “盛唐气象” 的是( )

A. 边庭流血成海水,武皇开边意未已 B. 稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实

C. 渔阳鼙鼓动地来,惊破霓裳羽衣曲 D. 冲天香阵透长安,满城尽带黄金甲

7.杜甫在《无家别》诗中写有 “寂寞天宝后,园庐但蒿藜。我里百余家,世乱各东西…… 四邻何所有?一二老寡妻。” 这揭示了安史之乱的( )

A. 背景 B. 过程 C. 性质 D. 影响

8.著名文化学者王立群这样评价古代一位帝王:“烽火燃,五十年,陈桥驿站披旗冕。披旗冕,定江山,杯酒之间销兵权…… 还一个,盛世繁华,文煌武烈。” 他评价的是( )

A. 秦王嬴政 B. 汉高祖刘邦 C. 唐太宗李世民 D. 宋太祖赵匡胤

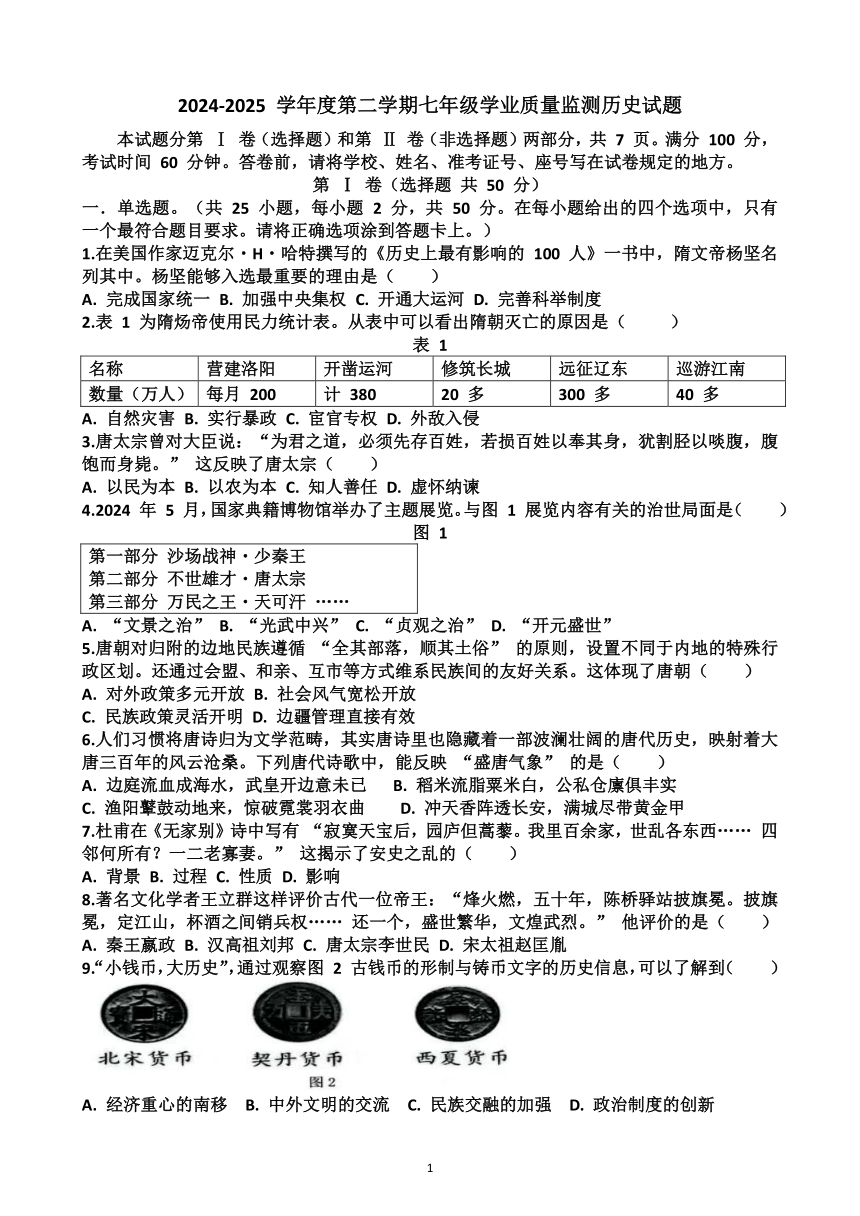

9.“小钱币,大历史”,通过观察图 2 古钱币的形制与铸币文字的历史信息,可以了解到( )

A. 经济重心的南移 B. 中外文明的交流 C. 民族交融的加强 D. 政治制度的创新

10.王安石变法以发展生产,富国强兵,挽救宋朝政治危机为目的,以 “理财”、“整军” 为中心,是中国古代史上继商鞅变法之后又一次规模巨大的政治变革运动。变法的措施中,属于 “强兵” 的是( )

A. 募役法 B. 方田均税法 C. 农田水利法 D. 保甲法

11.“上(宋高宗)曰:‘市舶之利最厚,若措置合宜,所得动以万计’。” 为实现材料中的 “措置合宜”,宋代统治者专门设立了( )

A. 瓦子 B. 市舶司 C. 澎湖巡检司 D. 北庭都元帅府

12.“苏湖熟,天下足”“国家根本,仰给东南” 反映的经济现象是( )

A. 南宋都城临安是南方的政治中心 B. 西晋末出现第一次人口迁徙高潮

C. 江南引进了玉米、花生等经济作物 D. 南宋时经济重心南移已经完成

13.《史记》与《资治通鉴》是中国古代史学史上不朽的著作,其作者也被喻为 “史学两司马”,下面表述正确的是( )

A. 《资治通鉴》是第一部编年体通史 B. “两司马” 是指司马迁与司马懿

C. 《史记》是我国第一部编年体史书 D. 《史记》与《资治通鉴》都是断代史

14.据《元史 地理志》记载元朝的疆域 “北逾阴山,西极流沙,东尽辽东,南越海表”。为了实现对其疆域的有效管辖,元世祖实行的制度是( )

A. 分封制 B. 郡县制 C. 行省制 D. 三司制

15.“元有天下,薄海内外,人迹所及,皆置驿传,使驿往来,如行国中” 这段材料说明了元朝时我国( )

A. 元朝疆域辽阔 B. 大规模人口流动 C. 科学技术先进 D. 中外交通发达

16.第一手史料是指接近或直接在历史发生当时所产生,可以直接作为历史根据的史料。下列属于研究辽宋夏金元时期历史的第一手史料是( )

A. 出土的壁画《契丹人引马图》 B. 钱维城的《平定准噶尔图卷》

C. 《岳飞抗金》历史剧 D. 《资治通鉴》译注本

17.1368 年,农历戊申年,猴年,明朝洪武元年,大明开国。这一年标志着在中国统治近百年的元朝宣告结束。从此大明王朝开始了长达 276 年的统治时期。那么 1368 年是属于( )

A. 13 世纪 60 年代 B. 13 世纪 70 年代 C. 14 世纪 60 年代 D. 14 世纪 70 年代

18.科举制度实行了约 1300 年,一直坚持的是自由报名、公开考试、平等竞争、择优取士的原则,对中国乃至世界都产生了深远的影响。下面关于科举制解读正确的是( )

A. 隋文帝时期,科举制正式创立 B. 唐太宗时期,创立武举和殿试

C. 北宋时期,崇文抑武,改革发展了科举制 D. 明清时期,八股取士,束缚了人们的思想

19.中国古代历史上有两位彪炳史册的人物,一位 “血战歼倭,勋垂闽浙”,一位 “驱除荷虏,一代英雄”。他们的共同贡献是( )

A. 巩固清朝统治 B. 反抗外来侵略 C. 促进经济发展 D. 推动社会变革

20.某同学在阅读课本时,对 “均田免赋”“大顺” 等进行了勾画,由此可判断该同学阅读的章节是( )

A. 隋末农民起义 B. 黄巢起义 C. 元末农民起义 D. 李自成起义

21.历史史实是指客观发生的历史事实,历史观点是对历史史实的认识。以下选项属于历史观点的是( )

A. 明太祖废除丞相制度

B. 郑和下西洋是中国历史上规模空前的主动外交

C. 戚继光领导戚家军进行抗倭斗争

D. 明朝时从美洲引进了玉米等高产作物

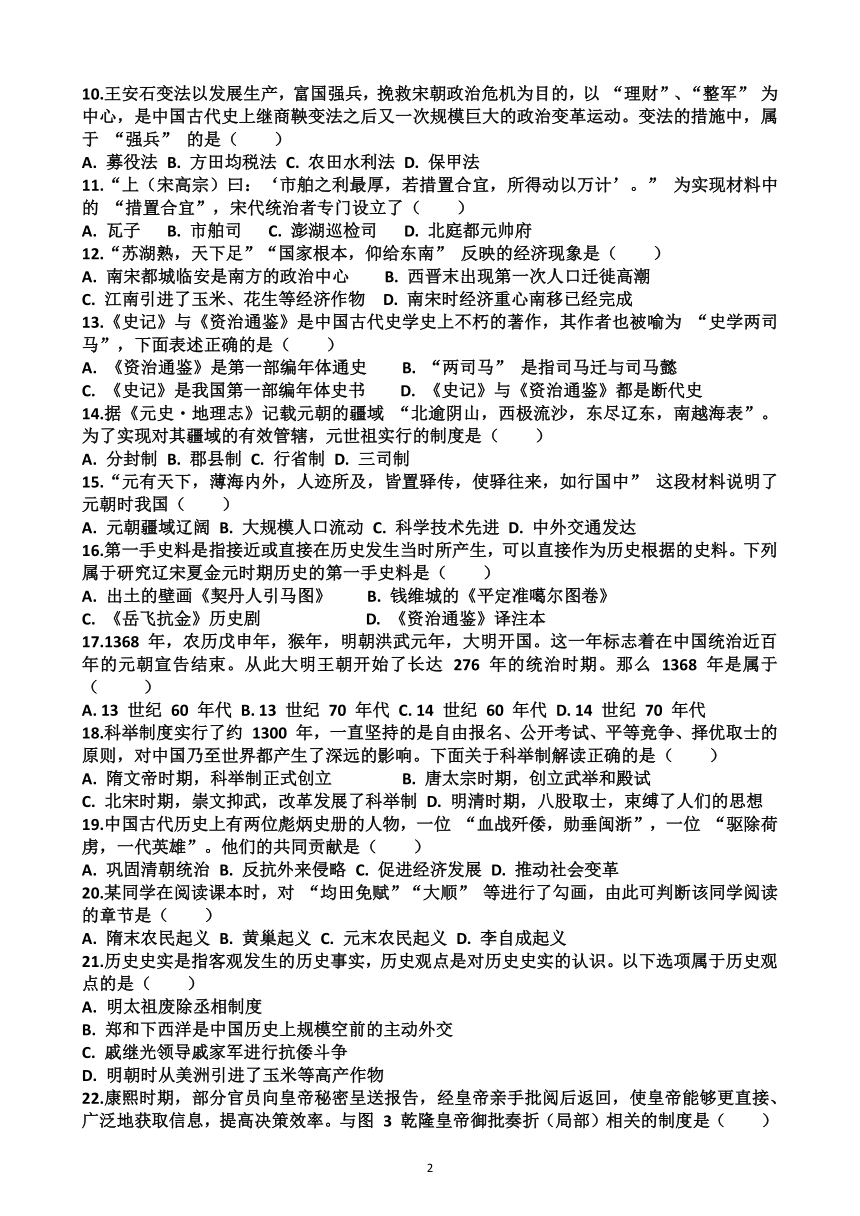

22.康熙时期,部分官员向皇帝秘密呈送报告,经皇帝亲手批阅后返回,使皇帝能够更直接、广泛地获取信息,提高决策效率。与图 3 乾隆皇帝御批奏折(局部)相关的制度是( )

A. 内阁制度 B. 议政王大臣会议 C. 奏折制度 D. 金瓶掣签制度

23.18 世纪末,清政府鉴于外商日多,就在出海口划一区域,由外商依国籍设立货栈,悬挂国旗标示。外商每年只能停留七个月,每月进城次数也有限制,与政府交涉须透过本地商人中介。这表明清政府( )

A. 推行闭关政策 B. 海关大权被外国人把持

C. 实行重农抑商政策 D. 禁绝一切中外交流

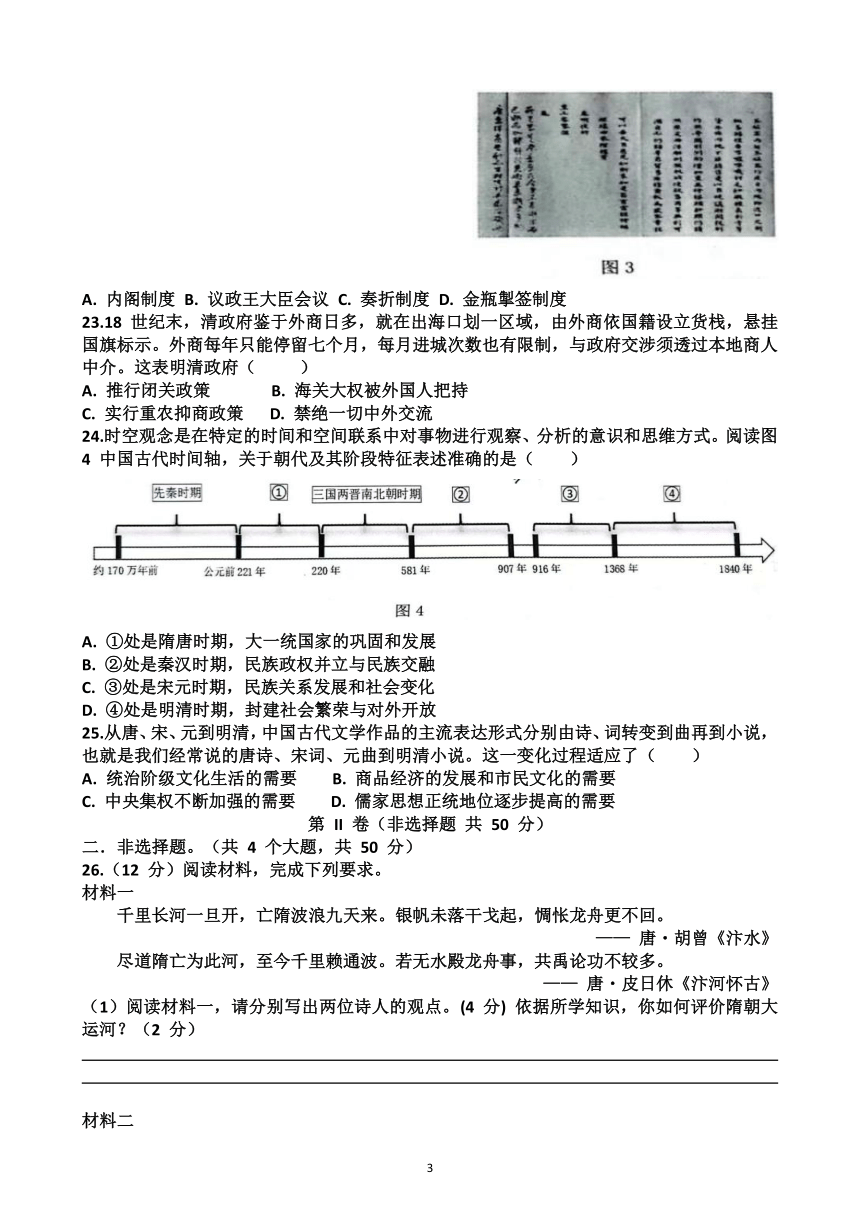

24.时空观念是在特定的时间和空间联系中对事物进行观察、分析的意识和思维方式。阅读图 4 中国古代时间轴,关于朝代及其阶段特征表述准确的是( )

A. ①处是隋唐时期,大一统国家的巩固和发展

B. ②处是秦汉时期,民族政权并立与民族交融

C. ③处是宋元时期,民族关系发展和社会变化

D. ④处是明清时期,封建社会繁荣与对外开放

25.从唐、宋、元到明清,中国古代文学作品的主流表达形式分别由诗、词转变到曲再到小说,也就是我们经常说的唐诗、宋词、元曲到明清小说。这一变化过程适应了( )

A. 统治阶级文化生活的需要 B. 商品经济的发展和市民文化的需要

C. 中央集权不断加强的需要 D. 儒家思想正统地位逐步提高的需要

第 II 卷(非选择题 共 50 分)

非选择题。(共 4 个大题,共 50 分)

26.(12 分)阅读材料,完成下列要求。

材料一

千里长河一旦开,亡隋波浪九天来。银帆未落干戈起,惆怅龙舟更不回。

—— 唐 胡曾《汴水》

尽道隋亡为此河,至今千里赖通波。若无水殿龙舟事,共禹论功不较多。

—— 唐 皮日休《汴河怀古》

(1)阅读材料一,请分别写出两位诗人的观点。(4 分) 依据所学知识,你如何评价隋朝大运河?(2 分)

材料二

唐朝的对外开放具有 “大出大进” 的特点,“大进” 是指唐朝文化吸收外来文化,不拘一格,兼容并蓄。“大出” 是指唐朝文化富有魅力,广泛影响到周边国家和地区,其表现在朝鲜和日本的变化。

——《开放与兴盛的唐朝》

(2)依据材料二指出唐朝对外开放的特点是什么?(2 分) 请运用所学知识,列举两项史实说明这一特点。(4 分)

27.(14 分)阅读材料,完成下列要求。

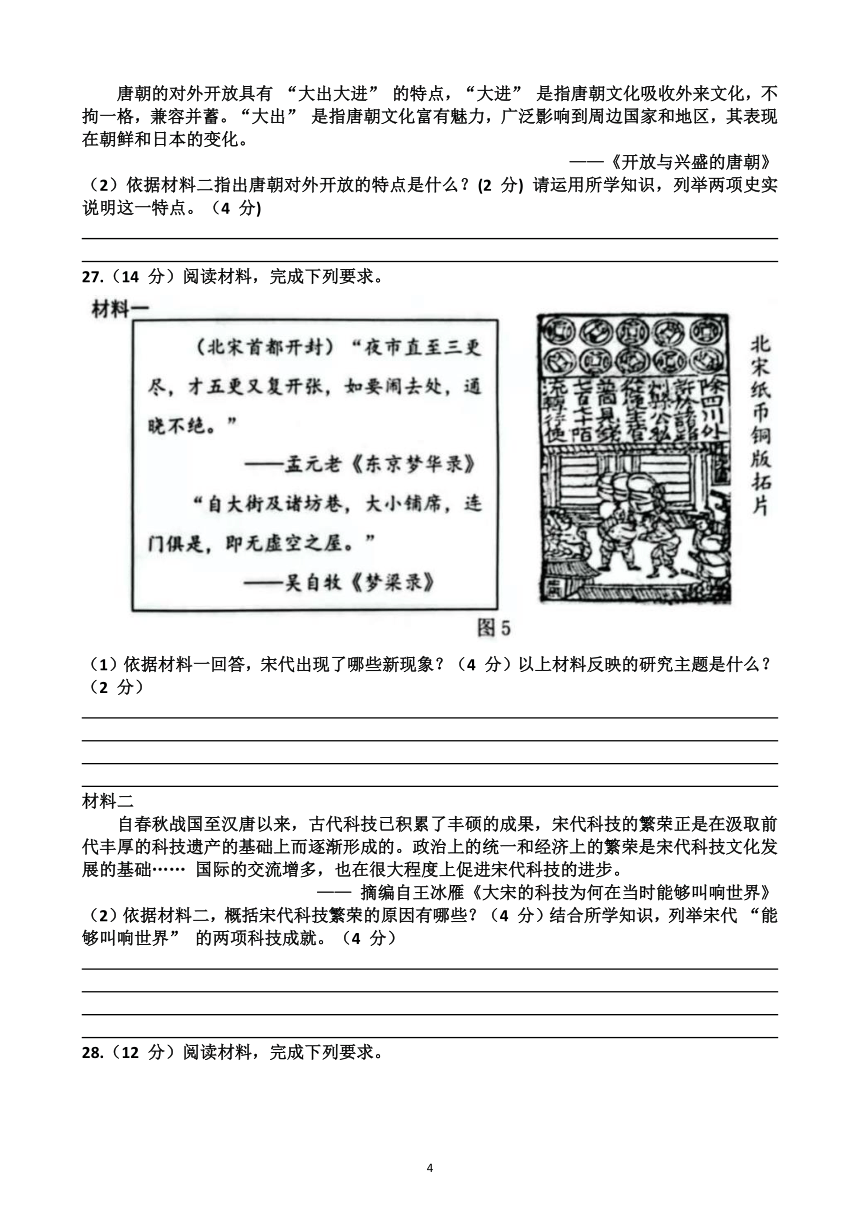

(1)依据材料一回答,宋代出现了哪些新现象?(4 分)以上材料反映的研究主题是什么?(2 分)

材料二

自春秋战国至汉唐以来,古代科技已积累了丰硕的成果,宋代科技的繁荣正是在汲取前代丰厚的科技遗产的基础上而逐渐形成的。政治上的统一和经济上的繁荣是宋代科技文化发展的基础…… 国际的交流增多,也在很大程度上促进宋代科技的进步。

—— 摘编自王冰雁《大宋的科技为何在当时能够叫响世界》

(2)依据材料二,概括宋代科技繁荣的原因有哪些?(4 分)结合所学知识,列举宋代 “能够叫响世界” 的两项科技成就。(4 分)

28.(12 分)阅读材料,完成下列要求。

(1)依据材料一,概括明清在政治、思想文化方面的举措。(8 分)

材料二

“中国大一统的局面在全世界找不到第二个、中国两千年来的改朝换代,一直到现在还是大一统的国家。…… 为什么能保持这样的局面?它的精神文明了不起!这个精神文明之一就是君主专制中央集权制度的加强。”

—— 汤因比

“明清的极端专制扼杀了社会创新力量,商人阶层无法获得政治话语权,资本主义萌芽始终被压制。”

—— 费正清《中国:传统与变迁》

(2)依据材料二归纳明清时期君主专制强化的影响。(4 分)

29.(12 分)阅读材料,完成下列要求。

(1)西藏自古以来就是我国领土不可分割的一部分。请结合所学知识,将材料一的时间轴中 A、B、C 三处内容补充完整。(6 分)

材料二

中国历史是一个连绵不断的演进过程,国家统一、民族团结的内聚力不断增强。自春秋战国至清前期,虽曾经历三次社会大分裂,但最终还是走向了秦汉等三次大统一。统一的时间越来越长,统一的规模越来越大,统一的制度基础越来越坚实。

—— 赵毅《统一与分裂:中国历史的启示》

(2)结合所学知识,写出除秦汉之外的两个大统一时期。(4 分)依据材料二概括中国历史演变的主旋律。(2 分)

答案

1.A 2.B 3.A 4.C 5.C 6.B 7.D 8.D 9.C 10.D 11.B 12.D

13.A 14.C 15.D 16.A 17.C 18.D 19.B 20.D 21.B 22.C 23.A

24.C 25.B

26.(1)诗人观点与运河评价

胡曾:认为大运河的开凿导致隋朝灭亡(“亡隋波浪九天来” 体现对运河与隋亡关联的批判)。

皮日休:肯定大运河的积极作用,若无水殿龙舟的奢靡之事,其功绩可与大禹治水媲美(“至今千里赖通波”“共禹论功” 强调运河的交通价值)。

运河评价:

隋朝大运河贯通南北,加强了地区间的经济、文化交流,推动社会发展(利);但隋炀帝为修运河滥用民力,激化阶级矛盾,加速隋朝灭亡(弊,源于暴政而非运河本身)。

(2)特点: “大出大进”(既吸收外来文化,又广泛影响周边国家)。

史实:

“大进”(吸收外来): 玄奘西行天竺,带回佛经,促进佛教文化传播; 波斯、大食等国的宗教、艺术传入唐朝。

“大出(影响周边)”: 鉴真东渡日本,传播佛法、建筑技术; 日本派遣唐使学习唐朝制度、文字、礼仪,仿唐制建立中央集权。

27.(1)宋代新现象与研究主题

新现象:

商业活动 突破时间限制(夜市 “三更尽”,晓市 “五更复开”);

商业活动 突破空间限制(坊市界限打破,“大小铺席连门俱是”);

出现 纸币(图 5 北宋纸币铜版,如交子)。

研究主题: 宋代商业的繁荣(或经济发展与社会变迁)。

(2)科技繁荣原因与成就

原因:

① 前代科技成果的积累;

② 宋代 政治统一、经济繁荣(物质基础);

③ 国际交流增多,吸收外来技术。

科技成就:

① 活字印刷术(毕昇发明,提高印刷效率,促进文化传播);

② 指南针(应用于航海,推动海外贸易发展);

③ 火药(广泛用于军事,如火球、火炮,改变战争方式)。

28.(1)明清举措

政治方面:

明朝: 废除丞相制度,六部直接对皇帝负责(“罢丞相,事皆朝廷总之” 强化皇权)。

清朝: 设立军机处,军机大臣仅负责传达皇帝旨意(“传述缮撰,不能赞画”,皇权达到顶峰)。

思想文化方面:

明朝: 实行 八股取士(“制义取士”,以刻板文体束缚思想,选拔顺从皇帝的人才)。

清朝: 大兴 文字狱(如胡中藻案,借文字罗织罪名,打压思想自由)。

(2)君主专制强化的影响

积极(汤因比视角): 强化中央集权,维护了中国 长期大一统局面,彰显古代政治文明的稳定性。

消极(费正清视角): 极端专制 扼杀社会创新(如商人阶层无法参政),压制资本主义萌芽,阻碍社会近代化进程。

29.(1)A、B、C 补充

A: 文成公主入藏(《步辇图》描绘唐太宗接见吐蕃使者,促成文成公主和亲,密切汉藏关系)。

B: 宣政院(元朝设立,专管西藏军政事务,标志西藏正式归属中央政权)。

C: 册封(顺治帝册封五世达赖为 “达赖喇嘛”,此后清朝通过册封、驻藏大臣等加强对西藏的管理)。

(2)大统一时期与历史主旋律

大统一时期: 隋唐(隋朝统一南北,唐朝巩固发展)、 元明清(元朝统一全国,明清延续并巩固统一)。

历史主旋律: 国家统一、民族团结(从 “三次分裂后走向三次大统一,统一时间更长、规模更大” 可归纳)。

本试题分第 Ⅰ 卷(选择题)和第 Ⅱ 卷(非选择题)两部分,共 7 页。满分 100 分,考试时间 60 分钟。答卷前,请将学校、姓名、准考证号、座号写在试卷规定的地方。

第 Ⅰ 卷(选择题 共 50 分)

一.单选题。(共 25 小题,每小题 2 分,共 50 分。在每小题给出的四个选项中,只有一个最符合题目要求。请将正确选项涂到答题卡上。)

1.在美国作家迈克尔 H 哈特撰写的《历史上最有影响的 100 人》一书中,隋文帝杨坚名列其中。杨坚能够入选最重要的理由是( )

A. 完成国家统一 B. 加强中央集权 C. 开通大运河 D. 完善科举制度

2.表 1 为隋炀帝使用民力统计表。从表中可以看出隋朝灭亡的原因是( )

表 1

名称 营建洛阳 开凿运河 修筑长城 远征辽东 巡游江南

数量(万人) 每月 200 计 380 20 多 300 多 40 多

A. 自然灾害 B. 实行暴政 C. 宦官专权 D. 外敌入侵

3.唐太宗曾对大臣说:“为君之道,必须先存百姓,若损百姓以奉其身,犹割胫以啖腹,腹饱而身毙。” 这反映了唐太宗( )

A. 以民为本 B. 以农为本 C. 知人善任 D. 虚怀纳谏

4.2024 年 5 月,国家典籍博物馆举办了主题展览。与图 1 展览内容有关的治世局面是( )

图 1

第一部分 沙场战神 少秦王 第二部分 不世雄才 唐太宗 第三部分 万民之王 天可汗 ……

A. “文景之治” B. “光武中兴” C. “贞观之治” D. “开元盛世”

5.唐朝对归附的边地民族遵循 “全其部落,顺其土俗” 的原则,设置不同于内地的特殊行政区划。还通过会盟、和亲、互市等方式维系民族间的友好关系。这体现了唐朝( )

A. 对外政策多元开放 B. 社会风气宽松开放

C. 民族政策灵活开明 D. 边疆管理直接有效

6.人们习惯将唐诗归为文学范畴,其实唐诗里也隐藏着一部波澜壮阔的唐代历史,映射着大唐三百年的风云沧桑。下列唐代诗歌中,能反映 “盛唐气象” 的是( )

A. 边庭流血成海水,武皇开边意未已 B. 稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实

C. 渔阳鼙鼓动地来,惊破霓裳羽衣曲 D. 冲天香阵透长安,满城尽带黄金甲

7.杜甫在《无家别》诗中写有 “寂寞天宝后,园庐但蒿藜。我里百余家,世乱各东西…… 四邻何所有?一二老寡妻。” 这揭示了安史之乱的( )

A. 背景 B. 过程 C. 性质 D. 影响

8.著名文化学者王立群这样评价古代一位帝王:“烽火燃,五十年,陈桥驿站披旗冕。披旗冕,定江山,杯酒之间销兵权…… 还一个,盛世繁华,文煌武烈。” 他评价的是( )

A. 秦王嬴政 B. 汉高祖刘邦 C. 唐太宗李世民 D. 宋太祖赵匡胤

9.“小钱币,大历史”,通过观察图 2 古钱币的形制与铸币文字的历史信息,可以了解到( )

A. 经济重心的南移 B. 中外文明的交流 C. 民族交融的加强 D. 政治制度的创新

10.王安石变法以发展生产,富国强兵,挽救宋朝政治危机为目的,以 “理财”、“整军” 为中心,是中国古代史上继商鞅变法之后又一次规模巨大的政治变革运动。变法的措施中,属于 “强兵” 的是( )

A. 募役法 B. 方田均税法 C. 农田水利法 D. 保甲法

11.“上(宋高宗)曰:‘市舶之利最厚,若措置合宜,所得动以万计’。” 为实现材料中的 “措置合宜”,宋代统治者专门设立了( )

A. 瓦子 B. 市舶司 C. 澎湖巡检司 D. 北庭都元帅府

12.“苏湖熟,天下足”“国家根本,仰给东南” 反映的经济现象是( )

A. 南宋都城临安是南方的政治中心 B. 西晋末出现第一次人口迁徙高潮

C. 江南引进了玉米、花生等经济作物 D. 南宋时经济重心南移已经完成

13.《史记》与《资治通鉴》是中国古代史学史上不朽的著作,其作者也被喻为 “史学两司马”,下面表述正确的是( )

A. 《资治通鉴》是第一部编年体通史 B. “两司马” 是指司马迁与司马懿

C. 《史记》是我国第一部编年体史书 D. 《史记》与《资治通鉴》都是断代史

14.据《元史 地理志》记载元朝的疆域 “北逾阴山,西极流沙,东尽辽东,南越海表”。为了实现对其疆域的有效管辖,元世祖实行的制度是( )

A. 分封制 B. 郡县制 C. 行省制 D. 三司制

15.“元有天下,薄海内外,人迹所及,皆置驿传,使驿往来,如行国中” 这段材料说明了元朝时我国( )

A. 元朝疆域辽阔 B. 大规模人口流动 C. 科学技术先进 D. 中外交通发达

16.第一手史料是指接近或直接在历史发生当时所产生,可以直接作为历史根据的史料。下列属于研究辽宋夏金元时期历史的第一手史料是( )

A. 出土的壁画《契丹人引马图》 B. 钱维城的《平定准噶尔图卷》

C. 《岳飞抗金》历史剧 D. 《资治通鉴》译注本

17.1368 年,农历戊申年,猴年,明朝洪武元年,大明开国。这一年标志着在中国统治近百年的元朝宣告结束。从此大明王朝开始了长达 276 年的统治时期。那么 1368 年是属于( )

A. 13 世纪 60 年代 B. 13 世纪 70 年代 C. 14 世纪 60 年代 D. 14 世纪 70 年代

18.科举制度实行了约 1300 年,一直坚持的是自由报名、公开考试、平等竞争、择优取士的原则,对中国乃至世界都产生了深远的影响。下面关于科举制解读正确的是( )

A. 隋文帝时期,科举制正式创立 B. 唐太宗时期,创立武举和殿试

C. 北宋时期,崇文抑武,改革发展了科举制 D. 明清时期,八股取士,束缚了人们的思想

19.中国古代历史上有两位彪炳史册的人物,一位 “血战歼倭,勋垂闽浙”,一位 “驱除荷虏,一代英雄”。他们的共同贡献是( )

A. 巩固清朝统治 B. 反抗外来侵略 C. 促进经济发展 D. 推动社会变革

20.某同学在阅读课本时,对 “均田免赋”“大顺” 等进行了勾画,由此可判断该同学阅读的章节是( )

A. 隋末农民起义 B. 黄巢起义 C. 元末农民起义 D. 李自成起义

21.历史史实是指客观发生的历史事实,历史观点是对历史史实的认识。以下选项属于历史观点的是( )

A. 明太祖废除丞相制度

B. 郑和下西洋是中国历史上规模空前的主动外交

C. 戚继光领导戚家军进行抗倭斗争

D. 明朝时从美洲引进了玉米等高产作物

22.康熙时期,部分官员向皇帝秘密呈送报告,经皇帝亲手批阅后返回,使皇帝能够更直接、广泛地获取信息,提高决策效率。与图 3 乾隆皇帝御批奏折(局部)相关的制度是( )

A. 内阁制度 B. 议政王大臣会议 C. 奏折制度 D. 金瓶掣签制度

23.18 世纪末,清政府鉴于外商日多,就在出海口划一区域,由外商依国籍设立货栈,悬挂国旗标示。外商每年只能停留七个月,每月进城次数也有限制,与政府交涉须透过本地商人中介。这表明清政府( )

A. 推行闭关政策 B. 海关大权被外国人把持

C. 实行重农抑商政策 D. 禁绝一切中外交流

24.时空观念是在特定的时间和空间联系中对事物进行观察、分析的意识和思维方式。阅读图 4 中国古代时间轴,关于朝代及其阶段特征表述准确的是( )

A. ①处是隋唐时期,大一统国家的巩固和发展

B. ②处是秦汉时期,民族政权并立与民族交融

C. ③处是宋元时期,民族关系发展和社会变化

D. ④处是明清时期,封建社会繁荣与对外开放

25.从唐、宋、元到明清,中国古代文学作品的主流表达形式分别由诗、词转变到曲再到小说,也就是我们经常说的唐诗、宋词、元曲到明清小说。这一变化过程适应了( )

A. 统治阶级文化生活的需要 B. 商品经济的发展和市民文化的需要

C. 中央集权不断加强的需要 D. 儒家思想正统地位逐步提高的需要

第 II 卷(非选择题 共 50 分)

非选择题。(共 4 个大题,共 50 分)

26.(12 分)阅读材料,完成下列要求。

材料一

千里长河一旦开,亡隋波浪九天来。银帆未落干戈起,惆怅龙舟更不回。

—— 唐 胡曾《汴水》

尽道隋亡为此河,至今千里赖通波。若无水殿龙舟事,共禹论功不较多。

—— 唐 皮日休《汴河怀古》

(1)阅读材料一,请分别写出两位诗人的观点。(4 分) 依据所学知识,你如何评价隋朝大运河?(2 分)

材料二

唐朝的对外开放具有 “大出大进” 的特点,“大进” 是指唐朝文化吸收外来文化,不拘一格,兼容并蓄。“大出” 是指唐朝文化富有魅力,广泛影响到周边国家和地区,其表现在朝鲜和日本的变化。

——《开放与兴盛的唐朝》

(2)依据材料二指出唐朝对外开放的特点是什么?(2 分) 请运用所学知识,列举两项史实说明这一特点。(4 分)

27.(14 分)阅读材料,完成下列要求。

(1)依据材料一回答,宋代出现了哪些新现象?(4 分)以上材料反映的研究主题是什么?(2 分)

材料二

自春秋战国至汉唐以来,古代科技已积累了丰硕的成果,宋代科技的繁荣正是在汲取前代丰厚的科技遗产的基础上而逐渐形成的。政治上的统一和经济上的繁荣是宋代科技文化发展的基础…… 国际的交流增多,也在很大程度上促进宋代科技的进步。

—— 摘编自王冰雁《大宋的科技为何在当时能够叫响世界》

(2)依据材料二,概括宋代科技繁荣的原因有哪些?(4 分)结合所学知识,列举宋代 “能够叫响世界” 的两项科技成就。(4 分)

28.(12 分)阅读材料,完成下列要求。

(1)依据材料一,概括明清在政治、思想文化方面的举措。(8 分)

材料二

“中国大一统的局面在全世界找不到第二个、中国两千年来的改朝换代,一直到现在还是大一统的国家。…… 为什么能保持这样的局面?它的精神文明了不起!这个精神文明之一就是君主专制中央集权制度的加强。”

—— 汤因比

“明清的极端专制扼杀了社会创新力量,商人阶层无法获得政治话语权,资本主义萌芽始终被压制。”

—— 费正清《中国:传统与变迁》

(2)依据材料二归纳明清时期君主专制强化的影响。(4 分)

29.(12 分)阅读材料,完成下列要求。

(1)西藏自古以来就是我国领土不可分割的一部分。请结合所学知识,将材料一的时间轴中 A、B、C 三处内容补充完整。(6 分)

材料二

中国历史是一个连绵不断的演进过程,国家统一、民族团结的内聚力不断增强。自春秋战国至清前期,虽曾经历三次社会大分裂,但最终还是走向了秦汉等三次大统一。统一的时间越来越长,统一的规模越来越大,统一的制度基础越来越坚实。

—— 赵毅《统一与分裂:中国历史的启示》

(2)结合所学知识,写出除秦汉之外的两个大统一时期。(4 分)依据材料二概括中国历史演变的主旋律。(2 分)

答案

1.A 2.B 3.A 4.C 5.C 6.B 7.D 8.D 9.C 10.D 11.B 12.D

13.A 14.C 15.D 16.A 17.C 18.D 19.B 20.D 21.B 22.C 23.A

24.C 25.B

26.(1)诗人观点与运河评价

胡曾:认为大运河的开凿导致隋朝灭亡(“亡隋波浪九天来” 体现对运河与隋亡关联的批判)。

皮日休:肯定大运河的积极作用,若无水殿龙舟的奢靡之事,其功绩可与大禹治水媲美(“至今千里赖通波”“共禹论功” 强调运河的交通价值)。

运河评价:

隋朝大运河贯通南北,加强了地区间的经济、文化交流,推动社会发展(利);但隋炀帝为修运河滥用民力,激化阶级矛盾,加速隋朝灭亡(弊,源于暴政而非运河本身)。

(2)特点: “大出大进”(既吸收外来文化,又广泛影响周边国家)。

史实:

“大进”(吸收外来): 玄奘西行天竺,带回佛经,促进佛教文化传播; 波斯、大食等国的宗教、艺术传入唐朝。

“大出(影响周边)”: 鉴真东渡日本,传播佛法、建筑技术; 日本派遣唐使学习唐朝制度、文字、礼仪,仿唐制建立中央集权。

27.(1)宋代新现象与研究主题

新现象:

商业活动 突破时间限制(夜市 “三更尽”,晓市 “五更复开”);

商业活动 突破空间限制(坊市界限打破,“大小铺席连门俱是”);

出现 纸币(图 5 北宋纸币铜版,如交子)。

研究主题: 宋代商业的繁荣(或经济发展与社会变迁)。

(2)科技繁荣原因与成就

原因:

① 前代科技成果的积累;

② 宋代 政治统一、经济繁荣(物质基础);

③ 国际交流增多,吸收外来技术。

科技成就:

① 活字印刷术(毕昇发明,提高印刷效率,促进文化传播);

② 指南针(应用于航海,推动海外贸易发展);

③ 火药(广泛用于军事,如火球、火炮,改变战争方式)。

28.(1)明清举措

政治方面:

明朝: 废除丞相制度,六部直接对皇帝负责(“罢丞相,事皆朝廷总之” 强化皇权)。

清朝: 设立军机处,军机大臣仅负责传达皇帝旨意(“传述缮撰,不能赞画”,皇权达到顶峰)。

思想文化方面:

明朝: 实行 八股取士(“制义取士”,以刻板文体束缚思想,选拔顺从皇帝的人才)。

清朝: 大兴 文字狱(如胡中藻案,借文字罗织罪名,打压思想自由)。

(2)君主专制强化的影响

积极(汤因比视角): 强化中央集权,维护了中国 长期大一统局面,彰显古代政治文明的稳定性。

消极(费正清视角): 极端专制 扼杀社会创新(如商人阶层无法参政),压制资本主义萌芽,阻碍社会近代化进程。

29.(1)A、B、C 补充

A: 文成公主入藏(《步辇图》描绘唐太宗接见吐蕃使者,促成文成公主和亲,密切汉藏关系)。

B: 宣政院(元朝设立,专管西藏军政事务,标志西藏正式归属中央政权)。

C: 册封(顺治帝册封五世达赖为 “达赖喇嘛”,此后清朝通过册封、驻藏大臣等加强对西藏的管理)。

(2)大统一时期与历史主旋律

大统一时期: 隋唐(隋朝统一南北,唐朝巩固发展)、 元明清(元朝统一全国,明清延续并巩固统一)。

历史主旋律: 国家统一、民族团结(从 “三次分裂后走向三次大统一,统一时间更长、规模更大” 可归纳)。

同课章节目录