2024—2025学年度广东省佛山市H7联盟高一第二学期5月月考联考历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 2024—2025学年度广东省佛山市H7联盟高一第二学期5月月考联考历史试题(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 214.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-06-28 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

2024—2025学年度广东省佛山市H7联盟高一第二学期5月月考联考

历史试题

2025.05

一、选择题:本大题共30小题,每小题2分,共60分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。

1.在古代,埃及文明北部和东部是地中海和红海,西部是沙漠,陆上主要交通线只能经过西奈半岛。两河文明集中在美索不达米亚平原,其东部是扎格罗斯山脉,南部是波斯湾。这样的环境也可以说是多元文明中的一个单元点。材料主要反映出,这些古代文明( )

A.相互交融 B.相对独立 C.多元一体 D.交通复杂

2.大流士一世统治时期,波斯帝国达到鼎盛。大流士一世在《贝希斯敦铭文》中宣称:“凡我给他们的一切命令,他们都遵行不误。”这一统治结果主要依赖于( )

A.较完善的官僚体系 B.王权与神权的合一

C.对被征服者的镇压 D.通行全国的道路网

3.中世纪欧洲有许多修道院、教堂等宗教建筑,它们不仅是举行弥撒、进行祈祷等宗教仪式的场所,还承担着一些社会服务功能。不少修道院设立诊所,为附近居民医治常见疾病;一些教堂开办学校,教授儿童与青少年读写、算术等。这表明当时欧洲( )

A.宗教与社会生活关系密切 B.城市发展依托于宗教组织

C.社会保障体系已基本建立 D.宗教组织对社会控制加强

4.“他们经营着中国丝绸和瓷器、印度和东南亚的调味品和香料、拜占庭帝国的珠宝和精美织物;他们的冒险还来到之前从未有过系统的远距离贸易的地区;他们带着驼队穿越撒哈拉沙漠,用食盐、钢、铜和玻璃从西非诸王国换回黄金和奴隶;他们造访东非沿海地区,从那里获得奴隶和兽皮等当地的土特产。”这里的“他们”( )

A.成为亚欧非交流的桥梁 B.垄断商路威胁西欧市场

C.引领航海时代促进全球联系 D.开通丝绸之路推动东西贸易

5.有学者研究发现:美洲本土没有出现过“车”。因为没有车,就不能进行大规模的物质交流并把大量的物质运送到遥远的地方。尽管在美洲酝酿出本土文明,但在新航路开辟前,它们仍处在发育过程中。材料意在说明( )

A.世界文明呈现出多元一体特征 B.文明交流有助于社会发展

C.殖民入侵打断了美洲文明进程 D.美洲地区手工业技术落后

6.哥伦布在《航海日记》写道:彼等(美洲人)非常顺从,不知邪恶……鉴于此,仰祈二位陛下尽早圣断,将彼等变成基督徒。毋须多久,大批居民即会信奉吾人之天主教,二位陛下即能取得大片领土和财产,这里所有人皆会成为西班牙臣民。这说明新航路开辟( )

A.源于传播基督教的需要 B.受到印第安人的欢迎

C.为了在美洲建立殖民地 D.多种动因推动的结果

7.甘蔗原产于印度,16世纪以后广泛种植于热带及亚热带地区,巴西是甘蔗种植面积最大的国家,巴西蔗糖成为当时重要的国际商品。这反映出( )

A.新航路开辟促进了早期全球化发展 B.物种的跨洲际传播具有单向性

C.物种交流改变了殖民地经济结构 D.欧洲殖民者开始主导世界市场

8.16世纪末,郁金香传入荷兰,因其娇美的外形和艳丽的颜色受到宠爱。1636年,一株稀有品种的郁金香能换取一辆马车、几匹马等;1637年,一株名为“永远的奥古斯都”的郁金香售价高达6700荷兰盾,这笔钱足以买下阿姆斯特丹运河边的一幢豪宅。出现“郁金香狂热”的泡沫经济现象,主要反映了( )

A.商业贸易范围不断扩大 B.商业经营方式出现新变化

C.商业贸易规模不断扩大 D.商贸中心转向大西洋沿岸

9.14~16世纪,英国议会制定了11部禁奢法令,规定了社会各等级、各阶层饮食与服饰消费标准;但到1604年英国废除了所有现存的禁奢法。禁奢法废除的主要原因是( )

A.人文主义思潮对消费观念的冲击 B.议会与国王长期政治斗争的影响

C.消费逐渐成为经济发展主要动力 D.世界市场的形成冲击了传统观念

10.1404年,意大利某学者在其著作《论贵族性格与青年人的文科学习》中将教学活动中的历史学、伦理学、诗学等定义为“文科”,称它们是“对一个自由人有价值的学科”,并将其解释为比制造物品的“技艺”更有价值的东西。这反映出当时( )

A.贵族阶层垄断教育权利 B.教育摆脱天主教会束缚

C.新兴思潮影响人才培养 D.近代科技深化文艺复兴

11.马丁·路德认为,俗世的权力既然是上帝所派来惩罚恶人、保护善人的,那么它应在整个基督徒中自由地行使它的职务,对教皇、主教、神父、修士、修女或对任何人,都应不徇情面。这表明马丁·路德( )

A.主张加强世俗君主的权力 B.否定了教会组织的作用

C.倡导宗教宽容与信仰自由 D.力图建立政教合一国家

12.如表所示是苏格兰的世界文化名人(部分)这可用于说明( )

文化名人 生卒年 文化地位

亚当·斯密 1723—1790 英国古典政治经济学的创始人

亚当·弗格森 1723—1816 近代社会学的创始人

詹姆斯·查莫森 1782—1853 邮票的发明人

威廉·罗伯森 1723—1794 近代史学的开创者

詹姆斯·瓦特 1736—1819 蒸汽机改良者

弗兰西斯·哈奇森 1694—1746 苏格兰哲学之父

约瑟夫·布莱克 1728—1799 发明定量化学分析方法

A.苏格兰已成为欧洲启蒙运动的中心 B.科学革命冲击了封建统治精神支柱

C.理性和科学思潮在苏格兰广泛传播 D.工业革命引发苏格兰社会结构变化

13.1688年“光荣革命”后,威廉夫妇加冕时,议会代表先向两位君王献上了王冠,随后又将议会精心炮制的一份重要文件“权利宣言”(《权利法案》)呈递了上去,新王夫妇当众宣读了这份“权利宣言”。这可用于说明,此时英国( )

A.彻底摒弃君主制传统 B.资产阶级革命成果遭到破坏

C.责任内阁制开始形成 D.国王的权力受到议会的限制

14.法国1793年宪法规定“女性没有公民资格”,《拿破仑法典》第7条则表示“民事权利的行使不以按照宪法取得并保持的公民资格为条件”;同时,《拿破仑法典》规定“即使妻经营商业,或不在共同财产制下,或采取分别财务制,未经夫的许可,亦不得进行诉讼。”由此可见,这部法典( )

A.否定男女平等 B.进步缺陷并存 C.保护私有财产 D.注重司法公正

15.明治维新初期,日本民法主要仿效欧洲大陆法,刑法则以中国明清律为蓝本,如“失误朝贺”“失仪”等罪名就直接取自明清律中的《礼律》。据此可知,明治政府学习明清律( )

A.适应了加强集权的需要 B.缘于对西方的刑法缺乏了解

C.旨在强化封建等级制度 D.凸显了富国强兵的改革愿景

16.工业化在吸收劳动力的同时也在排斥一部分劳动力。工场手工业由于其劳动密集型和普及性的特点,吸收了大量的剩余劳动力,在工业革命后的英国仍大量存在。这表明工场手工业是( )

A.工业时代的需求 B.机器工业的有益补充

C.传统文明的延续 D.工业发展的初始阶段

17.18世纪,英国教师的职责、行为规范、教师职业教育标准的制定仍以男性为依据。19世纪以来,大量男性“逃离”教师行业,大批女性进入教师行业。这一变化反映了( )

A.工业化进程推动社会分工变化 B.蒸汽时代教师生活境遇的改善

C.机器生产使阶级结构发生变革 D.工业革命促进教育体系的完善

18.“18世纪后期,从非洲输出一船棕桐油(机械润滑剂的主要原料)的利润已大大高于贩运一船奴隶。”该历史叙述有助于研究( )

A.大西洋上三角贸易兴盛的过程 B.非洲精壮劳力大量流失的影响

C.世界殖民体系最终形成的特点 D.英国推动废除奴隶贸易的原因

19.1831年,英国工人报纸《贫民卫报》宣称:“工人是国家的支柱,却无权参与治理。”1834年,英国“全国大团结工会”呼吁“劳动创造财富,工人应分享成果”;1838年,英国宪章运动的政治纲领《人民宪章》提出普选权等政治诉求。可见,此时英国工人( )

A.呼吁工人运动的国际联合 B.受到科学社会主义理论的指导

C.已经具备自发的阶级意识 D.充分认识到了自身贫困的根源

20.巴黎公社刊印和发行了《公报》和《公告》两种报刊,并将各种法令、声明、通告、决议,甚至公社会议上讨论的问题,都及时刊登在《公报》和《公告》上,张贴于街头路角。这表明巴黎公社( )

A.重构国家行政管理模式 B.创新社会舆论监督形式

C.重视公社社员民主权利 D.宣传政权社会主义性质

21.16世纪后,西属拉丁美洲划分为若干行政区,由国王委派总督进行管辖。殖民地的各城市一般都设有市议会,其成员由总督指派,或从当地大地主中选出。市议会的权力很小,往往仅限于讨论税收、公用建筑以及有关印第安人的问题。这一治理模式( )

A.移植了欧洲资本主义制度 B.影响了拉美独立后的政治

C.有利于培育新的生产方式 D.体现了殖民地的自治特性

22.1630年,荷兰执政者下令制作当时最详尽的非洲地图,该地图对非洲的海岸线、河流、山脉等地理特征进行了详细标注,重点标记了荷兰、葡萄牙、英国等国在非洲的殖民区域。该地图制作完成后,在欧洲各国广泛流传。荷兰执政者这一举动的主要目的是( )

A.界定荷兰在非洲的势力范围 B.向欧洲人普及非洲的地理知识

C.展示荷兰先进地图制作工艺 D.依靠地图售卖来增加财政收入

23.1885年,刚刚成立的国大党的政治主张仅限于实行代议制,经济主张也只要求保护工商业和实行固定田赋。1906年,国大党通过了以“斯瓦拉吉”(自治)、“斯瓦德希”(自产)、抵制英货和实行民族教育为内容的斗争纲领。这一变化源于印度( )

A.殖民程度的加深 B.政党政治的成熟

C.民族意识的觉醒 D.民族工业的发展

24.近代以来,西方一些政客认为,欧洲人出现在非洲是对“幼稚”“尚未成熟”的非洲人担负“责任”,进行“托管”,利用“土著人当局”对非洲实行间接管理,使非洲劣等种族“文明化”。这种认识意在( )

A.解释非洲落后的原因 B.压抑非洲民族意识的觉醒

C.掩盖西方侵略的本质 D.推动资本主义制度的扩展

25.1914年时,飞机多用作侦察敌情,时速仅为80~115公里,4年后却升至180~220公里。在此期间,飞行高度也从200多米提升至8000米,飞行距离从几十公里扩大到400多公里;到1918年,机枪已是战斗机标配,机重也大大增加。这主要缘于,当时( )

A.一战进程的推进 B.技术革命的进行

C.军备竞赛的加剧 D.飞机性能的提升

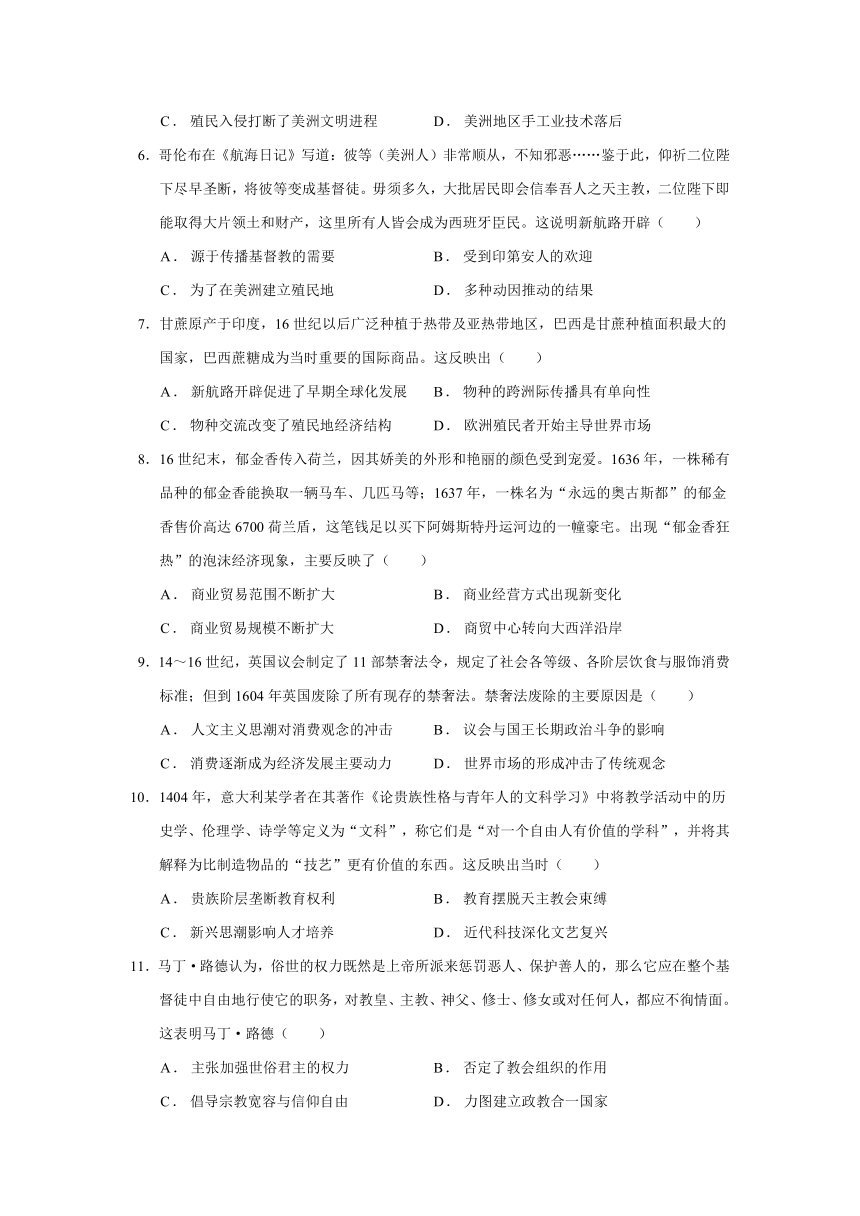

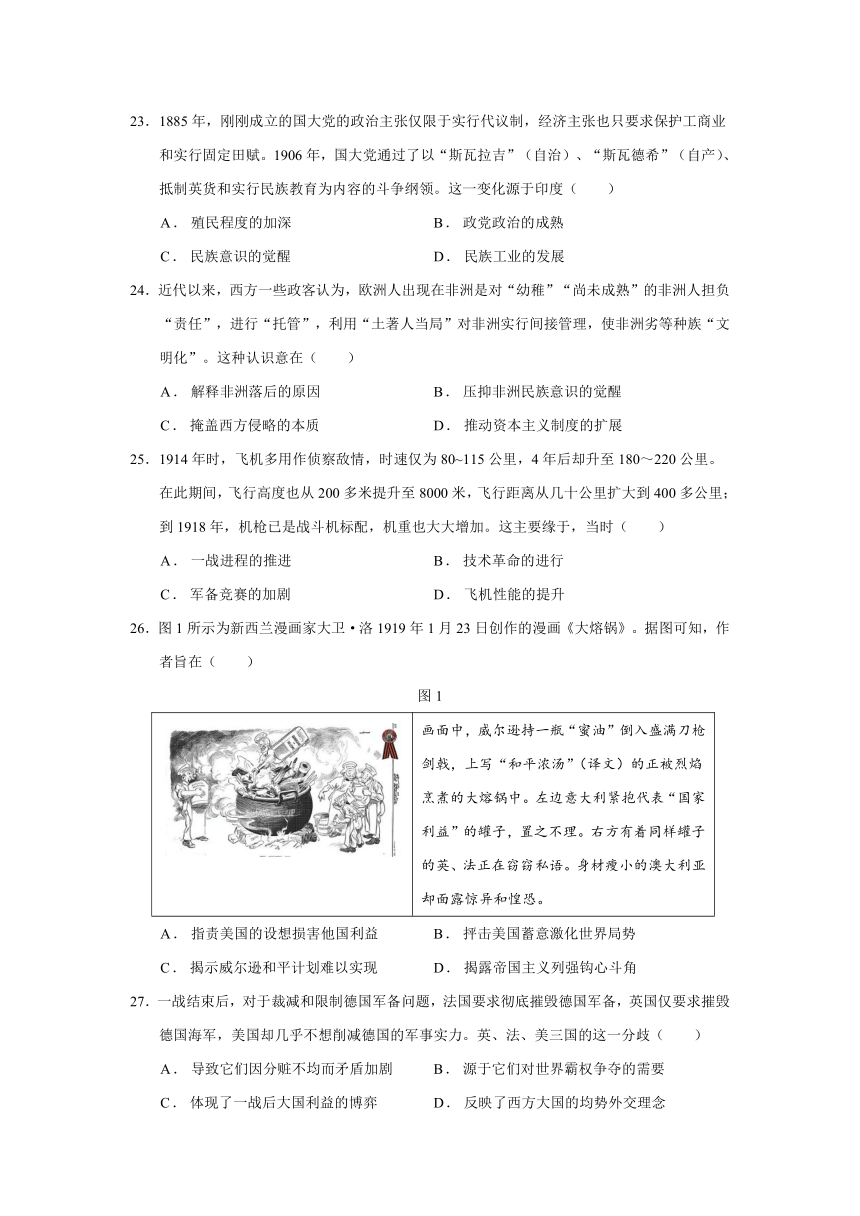

26.图1所示为新西兰漫画家大卫·洛1919年1月23日创作的漫画《大熔锅》。据图可知,作者旨在( )

图1

画面中,威尔逊持一瓶“蜜油”倒入盛满刀枪剑戟,上写“和平浓汤”(译文)的正被烈焰烹煮的大熔锅中。左边意大利紧抱代表“国家利益”的罐子,置之不理。右方有着同样罐子的英、法正在窃窃私语。身材瘦小的澳大利亚却面露惊异和惶恐。

A.指责美国的设想损害他国利益 B.抨击美国蓄意激化世界局势

C.揭示威尔逊和平计划难以实现 D.揭露帝国主义列强钩心斗角

27.一战结束后,对于裁减和限制德国军备问题,法国要求彻底摧毁德国军备,英国仅要求摧毁德国海军,美国却几乎不想削减德国的军事实力。英、法、美三国的这一分歧( )

A.导致它们因分赃不均而矛盾加剧 B.源于它们对世界霸权争夺的需要

C.体现了一战后大国利益的博弈 D.反映了西方大国的均势外交理念

28.十月革命后,印度地下报纸刊载了印度人民祝贺十月革命的文件;土耳其安那托里亚的每一个城镇、每一个乡村都流传着有关十月革命的信息;中国李大钊在报纸上颂扬和分析了十月革命的伟大意义,积极宣传马克思主义。这一现象反映了( )

A.新民主主义革命迎来新纪元 B.马克思主义具有强大的生命力

C.东西方意识形态对立的开始 D.殖民地民族解放运动蓬勃发展

29.“幻想出种种工人联合体来建设社会主义,是一回事;学会实际建设这个社会主义,能让所有小农都参加这项建设,则是另一回事。我们现在达到的就是这级阶梯。”在这一思想指导下,苏俄( )

A.大量建立集体农庄 B.取得国内战争胜利

C.允许发展多种经济 D.优先发展了重工业

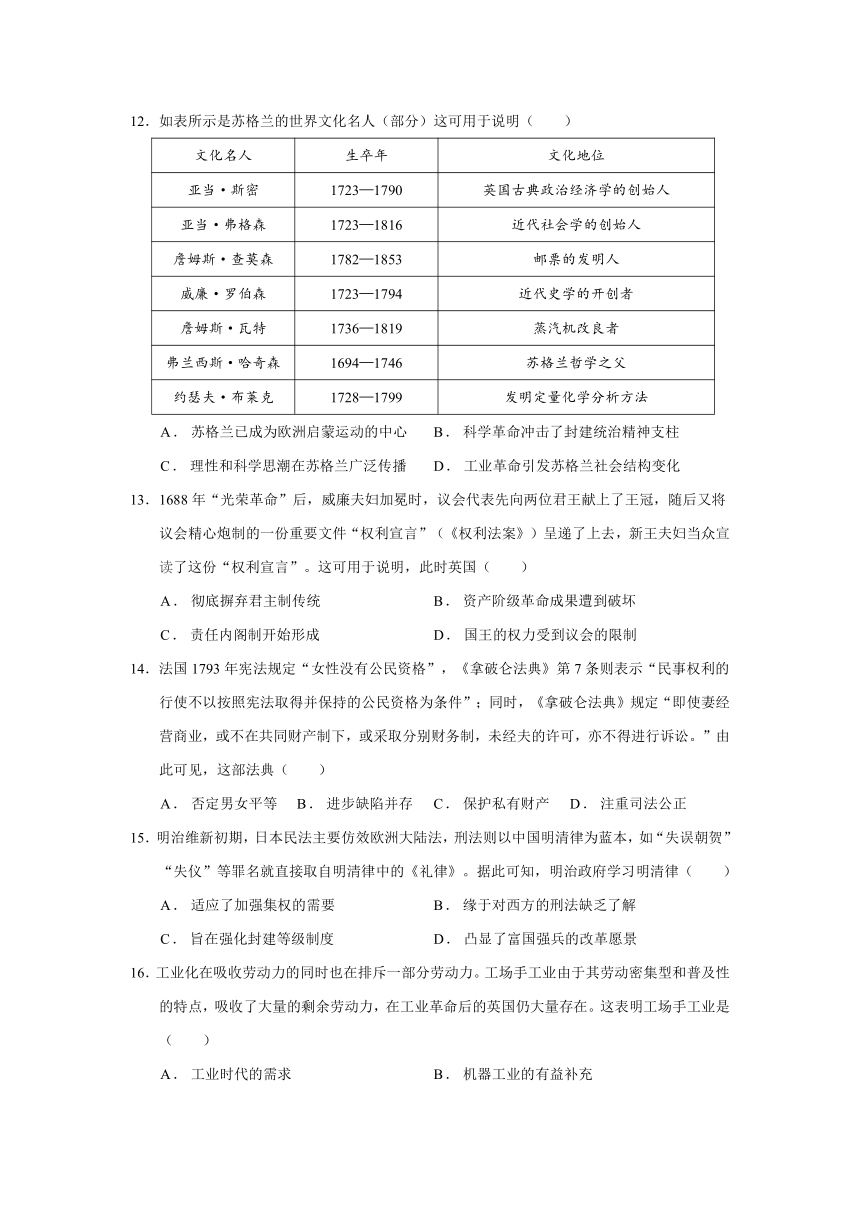

30.表2所示为苏联(俄)主要农产品的国家收购量(单位:万吨)。据此可推知,苏联(俄)( )

表2

种类 1918年 1922年 1928年 1937年

谷物 180 690 1080 3190

籽棉 12 7 79 258

制糖用甜菜 320 180 940 2140

向日葵 17 20 110 110

亚麻纤维 0.0003 7.4 17.3 27.6

土豆 42 20 110 700

A.经济政策具有连续性 B.生产关系调整服务国家战略

C.苏联模式已积重难返 D.农产品与市场联系日益密切

二、非选择题:本大题共2小题,共40分。

31.欧洲黑夜的转变史与资本主义的发展史基本上同步。阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。(20分)

材料一

中世纪早期,黑夜代表罪恶和危险。欧洲城市普遍实行宵禁,行会禁止工匠开夜工。从近代开始,人们对黑夜有了新认识。基督教文化认为黑夜不再仅仅是恶的象征,也是一条通往神灵的路径。16世纪,赌博、跳舞等晚间娱乐活动已是宫廷贵族日常生活。17世纪中后期,城市普通市民也开始享受夜生活。进入19世纪,夜生活的时尚潮流已势不可挡。剧院、俱乐部、音乐厅、赌场、酒馆是夜生活的主要场所,数量迅猛增长,甚至24小时开放。一些城市不再夜晚关闭城门,夜生活已成为一种普遍的社交生活。

材料二

欧洲人对夜晚态度的变化也带来了夜间劳动的普遍化,有学者估算,1800年时,伦敦人的睡眠时间平均只有6.5个小时。经过劳工与雇主的反复博弈,到1919年,欧美大多数国家基本实现了8小时工作制,但一种新的劳动制度——夜班工作制,逐渐被推广开来。为最大限度使资本增值,采用8小时工作制的行业和企业,无一例外地采用了两班制或三班制劳动,把整个夜晚都纳入劳动时间。这样既能确保劳动者的劳动时间符合法律规定,又可以使厂房、机器等资本在夜里得到充分利用。

——以上两则材料均整理自俞金尧《资本扩张与近代欧洲的黑夜史》

(1)根据材料一,指出近代欧洲市民夜间生活的变化,并结合所学知识,分析其背景。(12分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析夜班工作制出现的原因。综合上述材料,谈谈你对“夜生活是资本的杰作,而夜班生产是资本对黑夜的占领”的理解。(8分)

32.近代以来,世界各民族、各地区的联系开始增多,矛盾与冲突也随之增加,构建合理的国际治理体系逐渐成为共识。阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。(20分)

材料一

表3 :19世纪外国历史大事记(部分)

时间 事件 时间 事件

1804年 海地独立 1868年 日本开始明治维新

19世纪30—40年代 欧洲三大工人运动 1871年 德意志统一

1848年 《共产党宣言》发表 1871年 巴黎公社建立

19世纪中后期到20世纪初 第二次工业革命 1881年 苏丹爆发大起义

1861年 俄国农奴制改革 1882年 埃及抗英斗争

1861—1865年 美国内战 1889年 巴西建立共和国

1864年 国际工人协会成立 …… ……

材料二

第一次世界大战打破了原有的世界格局,世界需要按照新的力量对比建造新秩序。巴黎和会重建了欧洲的秩序——凡尔赛体系,华盛顿会议暂时建立了东亚和太平洋地区的秩序——华盛顿体系。在巴黎和会上还建立了世界第一个国际组织——国际联盟,尽管这个组织在产生的时候就具有先天的缺陷,在建立后发挥的作用也很有限,但作为第一次组织国际机构的尝试,它为以后建立类似的组织积累了宝贵的经验和教训。凡尔赛—华盛顿体系的不公正性酝酿着它的不稳定性,在仅仅存在了二十几年后,就被德国再次发动的世界大战所打破。

——摘编自唐贤兴《近现代国际关系史》

材料三

十月革命后,列宁认为苏俄对外政策的首要目标是要在国际范围内推翻资本主义的统治……1921年3月,苏波签订《里加和约》后,列宁对外战略发生明显转变,把与资本主义国家和平共处的问题提上日程。1921年5月,列宁在俄共(布)第十次全国代表会议上对国际形势进行分析,认为苏维埃政权在国际方面面临的主要困难时期已经过去,今后俄国共产党的主要任务是进行和平经济建设,提高人民的生活水平。1921年,苏俄先后与英国、德国、意大利等国签订了贸易协定。1922年,苏俄政府参加了战后恢复欧洲经济问题的热那亚会议,使苏俄第一次在法律上被西方资本主义大国所承认。

——摘编自陈杰军《从“唤起世界革命”到“和平共处”转变的时间和原因》

(1)请选取材料一同类别的3件大事,拟定一个历史探究主题。(4分)

(2)根据材料二并结合所学知识,简述凡尔赛一华盛顿体系构建中的“不公正性”表现。(8分)

(3)根据材料三并结合所学知识,指出列宁外交战略的变化,并分析变化的原因。(8分)

2024—2025学年度广东省佛山市H7联盟高一第二学期5月月考联考

历史试题参考答案

一、选择题:本大题共30小题,每小题3分,共90分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 B A A A B D A B C C

题号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

答案 A C D B A B A D C C

题号 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

答案 B A D C A C C D C B

二、非选择题:本大题共2小题,共52分。

31.【答案】

(1)变化:管控限制逐渐被打破(从宵禁到逐渐放开);规模不断扩大(场所数量增多);大众化、世俗化(主体由贵族到平民);商业色彩日益浓厚;成为一种时尚潮流(成为一种普遍的社交生活)。(每点2分,共6分)

背景:城市工商业繁荣,市民阶层扩大(市民消费水平提高);工业革命推动(答第一次或第二次工业革命都同等给分);城市化发展;观念的变化(对黑夜认识的转变);思想解放(人文主义)促进消费观念转变;科学技术的进步(照明条件的改善)。(每点2分,共6分)

(2)原因:工人阶级的斗争(或劳工与雇主的反复博弈);企业主充分利用夜晚时间进行生产和经营活动(或企业主追求资本增殖);第二次工业革命的需要(或垄断资本主义的发展)。(每点2分,共4分)

理解:资本主义经济的发展带来了夜生活,丰富了人们的精神文化生活;但资本主义的发展又加剧了对工人阶级的剥削。(每点2分,共4分,必须以正反两个角度作答)

32.【答案】

(1)示例一

大事:俄国农奴制改革、美国内战、日本明治维新、德意志统一。(以上任答三个得2分,多答或少答不给分)

主题:资本主义的扩展。(2分)

示例二

大事:欧洲三大工人运动、《共产党宣言》发表、国际工人协会、巴黎公社建立。(以上任答三个得2分,多答或少答不给分)

主题:工人运动的发展或马克思主义的发展。(2分)

示例三

大事:海地独立、苏丹爆发大起义、埃及抗英斗争、巴西建立共和国。(以上任答三个得2分,多答或少答不给分)

主题:民族解放的潮流或民族独立运动的开展。(2分)(答民族民主运动的开展不得分)

(2)表现:对战败国的压迫与掠夺(答战败国承担战争罪责,向战胜国割地、赔款,裁减军备等史实同等给分);对殖民地与弱小国家的利益瓜分(答国联对殖民地实施委任统治制度、将“门户开放”作为侵略中国的共同原则、日本保留了在中国的诸多特权等史实同等给分);对社会主义国家(苏俄)的排斥与对抗(或凡尔赛一华盛顿体系将苏俄排除在外、帝国主义国家孤立和遏制苏俄);战胜国之间的利益分割(或战胜国在海军霸权上的争夺)。(每点2分,共8分,不区分角度任答四个史实可得8分)

(3)变化:从推翻资本主义的统治转变为与资本主义国家和平共处。(2分)

原因:苏俄国内战争结束;苏俄的工作重心转为经济建设(新经济政策的实施);帝国主义国家恢复战后经济的需要;战后帝国主义国家之间的矛盾依然存在,为实现和平共处创造了条件。(每点2分,任答三点即可,共6分)

历史试题

2025.05

一、选择题:本大题共30小题,每小题2分,共60分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。

1.在古代,埃及文明北部和东部是地中海和红海,西部是沙漠,陆上主要交通线只能经过西奈半岛。两河文明集中在美索不达米亚平原,其东部是扎格罗斯山脉,南部是波斯湾。这样的环境也可以说是多元文明中的一个单元点。材料主要反映出,这些古代文明( )

A.相互交融 B.相对独立 C.多元一体 D.交通复杂

2.大流士一世统治时期,波斯帝国达到鼎盛。大流士一世在《贝希斯敦铭文》中宣称:“凡我给他们的一切命令,他们都遵行不误。”这一统治结果主要依赖于( )

A.较完善的官僚体系 B.王权与神权的合一

C.对被征服者的镇压 D.通行全国的道路网

3.中世纪欧洲有许多修道院、教堂等宗教建筑,它们不仅是举行弥撒、进行祈祷等宗教仪式的场所,还承担着一些社会服务功能。不少修道院设立诊所,为附近居民医治常见疾病;一些教堂开办学校,教授儿童与青少年读写、算术等。这表明当时欧洲( )

A.宗教与社会生活关系密切 B.城市发展依托于宗教组织

C.社会保障体系已基本建立 D.宗教组织对社会控制加强

4.“他们经营着中国丝绸和瓷器、印度和东南亚的调味品和香料、拜占庭帝国的珠宝和精美织物;他们的冒险还来到之前从未有过系统的远距离贸易的地区;他们带着驼队穿越撒哈拉沙漠,用食盐、钢、铜和玻璃从西非诸王国换回黄金和奴隶;他们造访东非沿海地区,从那里获得奴隶和兽皮等当地的土特产。”这里的“他们”( )

A.成为亚欧非交流的桥梁 B.垄断商路威胁西欧市场

C.引领航海时代促进全球联系 D.开通丝绸之路推动东西贸易

5.有学者研究发现:美洲本土没有出现过“车”。因为没有车,就不能进行大规模的物质交流并把大量的物质运送到遥远的地方。尽管在美洲酝酿出本土文明,但在新航路开辟前,它们仍处在发育过程中。材料意在说明( )

A.世界文明呈现出多元一体特征 B.文明交流有助于社会发展

C.殖民入侵打断了美洲文明进程 D.美洲地区手工业技术落后

6.哥伦布在《航海日记》写道:彼等(美洲人)非常顺从,不知邪恶……鉴于此,仰祈二位陛下尽早圣断,将彼等变成基督徒。毋须多久,大批居民即会信奉吾人之天主教,二位陛下即能取得大片领土和财产,这里所有人皆会成为西班牙臣民。这说明新航路开辟( )

A.源于传播基督教的需要 B.受到印第安人的欢迎

C.为了在美洲建立殖民地 D.多种动因推动的结果

7.甘蔗原产于印度,16世纪以后广泛种植于热带及亚热带地区,巴西是甘蔗种植面积最大的国家,巴西蔗糖成为当时重要的国际商品。这反映出( )

A.新航路开辟促进了早期全球化发展 B.物种的跨洲际传播具有单向性

C.物种交流改变了殖民地经济结构 D.欧洲殖民者开始主导世界市场

8.16世纪末,郁金香传入荷兰,因其娇美的外形和艳丽的颜色受到宠爱。1636年,一株稀有品种的郁金香能换取一辆马车、几匹马等;1637年,一株名为“永远的奥古斯都”的郁金香售价高达6700荷兰盾,这笔钱足以买下阿姆斯特丹运河边的一幢豪宅。出现“郁金香狂热”的泡沫经济现象,主要反映了( )

A.商业贸易范围不断扩大 B.商业经营方式出现新变化

C.商业贸易规模不断扩大 D.商贸中心转向大西洋沿岸

9.14~16世纪,英国议会制定了11部禁奢法令,规定了社会各等级、各阶层饮食与服饰消费标准;但到1604年英国废除了所有现存的禁奢法。禁奢法废除的主要原因是( )

A.人文主义思潮对消费观念的冲击 B.议会与国王长期政治斗争的影响

C.消费逐渐成为经济发展主要动力 D.世界市场的形成冲击了传统观念

10.1404年,意大利某学者在其著作《论贵族性格与青年人的文科学习》中将教学活动中的历史学、伦理学、诗学等定义为“文科”,称它们是“对一个自由人有价值的学科”,并将其解释为比制造物品的“技艺”更有价值的东西。这反映出当时( )

A.贵族阶层垄断教育权利 B.教育摆脱天主教会束缚

C.新兴思潮影响人才培养 D.近代科技深化文艺复兴

11.马丁·路德认为,俗世的权力既然是上帝所派来惩罚恶人、保护善人的,那么它应在整个基督徒中自由地行使它的职务,对教皇、主教、神父、修士、修女或对任何人,都应不徇情面。这表明马丁·路德( )

A.主张加强世俗君主的权力 B.否定了教会组织的作用

C.倡导宗教宽容与信仰自由 D.力图建立政教合一国家

12.如表所示是苏格兰的世界文化名人(部分)这可用于说明( )

文化名人 生卒年 文化地位

亚当·斯密 1723—1790 英国古典政治经济学的创始人

亚当·弗格森 1723—1816 近代社会学的创始人

詹姆斯·查莫森 1782—1853 邮票的发明人

威廉·罗伯森 1723—1794 近代史学的开创者

詹姆斯·瓦特 1736—1819 蒸汽机改良者

弗兰西斯·哈奇森 1694—1746 苏格兰哲学之父

约瑟夫·布莱克 1728—1799 发明定量化学分析方法

A.苏格兰已成为欧洲启蒙运动的中心 B.科学革命冲击了封建统治精神支柱

C.理性和科学思潮在苏格兰广泛传播 D.工业革命引发苏格兰社会结构变化

13.1688年“光荣革命”后,威廉夫妇加冕时,议会代表先向两位君王献上了王冠,随后又将议会精心炮制的一份重要文件“权利宣言”(《权利法案》)呈递了上去,新王夫妇当众宣读了这份“权利宣言”。这可用于说明,此时英国( )

A.彻底摒弃君主制传统 B.资产阶级革命成果遭到破坏

C.责任内阁制开始形成 D.国王的权力受到议会的限制

14.法国1793年宪法规定“女性没有公民资格”,《拿破仑法典》第7条则表示“民事权利的行使不以按照宪法取得并保持的公民资格为条件”;同时,《拿破仑法典》规定“即使妻经营商业,或不在共同财产制下,或采取分别财务制,未经夫的许可,亦不得进行诉讼。”由此可见,这部法典( )

A.否定男女平等 B.进步缺陷并存 C.保护私有财产 D.注重司法公正

15.明治维新初期,日本民法主要仿效欧洲大陆法,刑法则以中国明清律为蓝本,如“失误朝贺”“失仪”等罪名就直接取自明清律中的《礼律》。据此可知,明治政府学习明清律( )

A.适应了加强集权的需要 B.缘于对西方的刑法缺乏了解

C.旨在强化封建等级制度 D.凸显了富国强兵的改革愿景

16.工业化在吸收劳动力的同时也在排斥一部分劳动力。工场手工业由于其劳动密集型和普及性的特点,吸收了大量的剩余劳动力,在工业革命后的英国仍大量存在。这表明工场手工业是( )

A.工业时代的需求 B.机器工业的有益补充

C.传统文明的延续 D.工业发展的初始阶段

17.18世纪,英国教师的职责、行为规范、教师职业教育标准的制定仍以男性为依据。19世纪以来,大量男性“逃离”教师行业,大批女性进入教师行业。这一变化反映了( )

A.工业化进程推动社会分工变化 B.蒸汽时代教师生活境遇的改善

C.机器生产使阶级结构发生变革 D.工业革命促进教育体系的完善

18.“18世纪后期,从非洲输出一船棕桐油(机械润滑剂的主要原料)的利润已大大高于贩运一船奴隶。”该历史叙述有助于研究( )

A.大西洋上三角贸易兴盛的过程 B.非洲精壮劳力大量流失的影响

C.世界殖民体系最终形成的特点 D.英国推动废除奴隶贸易的原因

19.1831年,英国工人报纸《贫民卫报》宣称:“工人是国家的支柱,却无权参与治理。”1834年,英国“全国大团结工会”呼吁“劳动创造财富,工人应分享成果”;1838年,英国宪章运动的政治纲领《人民宪章》提出普选权等政治诉求。可见,此时英国工人( )

A.呼吁工人运动的国际联合 B.受到科学社会主义理论的指导

C.已经具备自发的阶级意识 D.充分认识到了自身贫困的根源

20.巴黎公社刊印和发行了《公报》和《公告》两种报刊,并将各种法令、声明、通告、决议,甚至公社会议上讨论的问题,都及时刊登在《公报》和《公告》上,张贴于街头路角。这表明巴黎公社( )

A.重构国家行政管理模式 B.创新社会舆论监督形式

C.重视公社社员民主权利 D.宣传政权社会主义性质

21.16世纪后,西属拉丁美洲划分为若干行政区,由国王委派总督进行管辖。殖民地的各城市一般都设有市议会,其成员由总督指派,或从当地大地主中选出。市议会的权力很小,往往仅限于讨论税收、公用建筑以及有关印第安人的问题。这一治理模式( )

A.移植了欧洲资本主义制度 B.影响了拉美独立后的政治

C.有利于培育新的生产方式 D.体现了殖民地的自治特性

22.1630年,荷兰执政者下令制作当时最详尽的非洲地图,该地图对非洲的海岸线、河流、山脉等地理特征进行了详细标注,重点标记了荷兰、葡萄牙、英国等国在非洲的殖民区域。该地图制作完成后,在欧洲各国广泛流传。荷兰执政者这一举动的主要目的是( )

A.界定荷兰在非洲的势力范围 B.向欧洲人普及非洲的地理知识

C.展示荷兰先进地图制作工艺 D.依靠地图售卖来增加财政收入

23.1885年,刚刚成立的国大党的政治主张仅限于实行代议制,经济主张也只要求保护工商业和实行固定田赋。1906年,国大党通过了以“斯瓦拉吉”(自治)、“斯瓦德希”(自产)、抵制英货和实行民族教育为内容的斗争纲领。这一变化源于印度( )

A.殖民程度的加深 B.政党政治的成熟

C.民族意识的觉醒 D.民族工业的发展

24.近代以来,西方一些政客认为,欧洲人出现在非洲是对“幼稚”“尚未成熟”的非洲人担负“责任”,进行“托管”,利用“土著人当局”对非洲实行间接管理,使非洲劣等种族“文明化”。这种认识意在( )

A.解释非洲落后的原因 B.压抑非洲民族意识的觉醒

C.掩盖西方侵略的本质 D.推动资本主义制度的扩展

25.1914年时,飞机多用作侦察敌情,时速仅为80~115公里,4年后却升至180~220公里。在此期间,飞行高度也从200多米提升至8000米,飞行距离从几十公里扩大到400多公里;到1918年,机枪已是战斗机标配,机重也大大增加。这主要缘于,当时( )

A.一战进程的推进 B.技术革命的进行

C.军备竞赛的加剧 D.飞机性能的提升

26.图1所示为新西兰漫画家大卫·洛1919年1月23日创作的漫画《大熔锅》。据图可知,作者旨在( )

图1

画面中,威尔逊持一瓶“蜜油”倒入盛满刀枪剑戟,上写“和平浓汤”(译文)的正被烈焰烹煮的大熔锅中。左边意大利紧抱代表“国家利益”的罐子,置之不理。右方有着同样罐子的英、法正在窃窃私语。身材瘦小的澳大利亚却面露惊异和惶恐。

A.指责美国的设想损害他国利益 B.抨击美国蓄意激化世界局势

C.揭示威尔逊和平计划难以实现 D.揭露帝国主义列强钩心斗角

27.一战结束后,对于裁减和限制德国军备问题,法国要求彻底摧毁德国军备,英国仅要求摧毁德国海军,美国却几乎不想削减德国的军事实力。英、法、美三国的这一分歧( )

A.导致它们因分赃不均而矛盾加剧 B.源于它们对世界霸权争夺的需要

C.体现了一战后大国利益的博弈 D.反映了西方大国的均势外交理念

28.十月革命后,印度地下报纸刊载了印度人民祝贺十月革命的文件;土耳其安那托里亚的每一个城镇、每一个乡村都流传着有关十月革命的信息;中国李大钊在报纸上颂扬和分析了十月革命的伟大意义,积极宣传马克思主义。这一现象反映了( )

A.新民主主义革命迎来新纪元 B.马克思主义具有强大的生命力

C.东西方意识形态对立的开始 D.殖民地民族解放运动蓬勃发展

29.“幻想出种种工人联合体来建设社会主义,是一回事;学会实际建设这个社会主义,能让所有小农都参加这项建设,则是另一回事。我们现在达到的就是这级阶梯。”在这一思想指导下,苏俄( )

A.大量建立集体农庄 B.取得国内战争胜利

C.允许发展多种经济 D.优先发展了重工业

30.表2所示为苏联(俄)主要农产品的国家收购量(单位:万吨)。据此可推知,苏联(俄)( )

表2

种类 1918年 1922年 1928年 1937年

谷物 180 690 1080 3190

籽棉 12 7 79 258

制糖用甜菜 320 180 940 2140

向日葵 17 20 110 110

亚麻纤维 0.0003 7.4 17.3 27.6

土豆 42 20 110 700

A.经济政策具有连续性 B.生产关系调整服务国家战略

C.苏联模式已积重难返 D.农产品与市场联系日益密切

二、非选择题:本大题共2小题,共40分。

31.欧洲黑夜的转变史与资本主义的发展史基本上同步。阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。(20分)

材料一

中世纪早期,黑夜代表罪恶和危险。欧洲城市普遍实行宵禁,行会禁止工匠开夜工。从近代开始,人们对黑夜有了新认识。基督教文化认为黑夜不再仅仅是恶的象征,也是一条通往神灵的路径。16世纪,赌博、跳舞等晚间娱乐活动已是宫廷贵族日常生活。17世纪中后期,城市普通市民也开始享受夜生活。进入19世纪,夜生活的时尚潮流已势不可挡。剧院、俱乐部、音乐厅、赌场、酒馆是夜生活的主要场所,数量迅猛增长,甚至24小时开放。一些城市不再夜晚关闭城门,夜生活已成为一种普遍的社交生活。

材料二

欧洲人对夜晚态度的变化也带来了夜间劳动的普遍化,有学者估算,1800年时,伦敦人的睡眠时间平均只有6.5个小时。经过劳工与雇主的反复博弈,到1919年,欧美大多数国家基本实现了8小时工作制,但一种新的劳动制度——夜班工作制,逐渐被推广开来。为最大限度使资本增值,采用8小时工作制的行业和企业,无一例外地采用了两班制或三班制劳动,把整个夜晚都纳入劳动时间。这样既能确保劳动者的劳动时间符合法律规定,又可以使厂房、机器等资本在夜里得到充分利用。

——以上两则材料均整理自俞金尧《资本扩张与近代欧洲的黑夜史》

(1)根据材料一,指出近代欧洲市民夜间生活的变化,并结合所学知识,分析其背景。(12分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析夜班工作制出现的原因。综合上述材料,谈谈你对“夜生活是资本的杰作,而夜班生产是资本对黑夜的占领”的理解。(8分)

32.近代以来,世界各民族、各地区的联系开始增多,矛盾与冲突也随之增加,构建合理的国际治理体系逐渐成为共识。阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。(20分)

材料一

表3 :19世纪外国历史大事记(部分)

时间 事件 时间 事件

1804年 海地独立 1868年 日本开始明治维新

19世纪30—40年代 欧洲三大工人运动 1871年 德意志统一

1848年 《共产党宣言》发表 1871年 巴黎公社建立

19世纪中后期到20世纪初 第二次工业革命 1881年 苏丹爆发大起义

1861年 俄国农奴制改革 1882年 埃及抗英斗争

1861—1865年 美国内战 1889年 巴西建立共和国

1864年 国际工人协会成立 …… ……

材料二

第一次世界大战打破了原有的世界格局,世界需要按照新的力量对比建造新秩序。巴黎和会重建了欧洲的秩序——凡尔赛体系,华盛顿会议暂时建立了东亚和太平洋地区的秩序——华盛顿体系。在巴黎和会上还建立了世界第一个国际组织——国际联盟,尽管这个组织在产生的时候就具有先天的缺陷,在建立后发挥的作用也很有限,但作为第一次组织国际机构的尝试,它为以后建立类似的组织积累了宝贵的经验和教训。凡尔赛—华盛顿体系的不公正性酝酿着它的不稳定性,在仅仅存在了二十几年后,就被德国再次发动的世界大战所打破。

——摘编自唐贤兴《近现代国际关系史》

材料三

十月革命后,列宁认为苏俄对外政策的首要目标是要在国际范围内推翻资本主义的统治……1921年3月,苏波签订《里加和约》后,列宁对外战略发生明显转变,把与资本主义国家和平共处的问题提上日程。1921年5月,列宁在俄共(布)第十次全国代表会议上对国际形势进行分析,认为苏维埃政权在国际方面面临的主要困难时期已经过去,今后俄国共产党的主要任务是进行和平经济建设,提高人民的生活水平。1921年,苏俄先后与英国、德国、意大利等国签订了贸易协定。1922年,苏俄政府参加了战后恢复欧洲经济问题的热那亚会议,使苏俄第一次在法律上被西方资本主义大国所承认。

——摘编自陈杰军《从“唤起世界革命”到“和平共处”转变的时间和原因》

(1)请选取材料一同类别的3件大事,拟定一个历史探究主题。(4分)

(2)根据材料二并结合所学知识,简述凡尔赛一华盛顿体系构建中的“不公正性”表现。(8分)

(3)根据材料三并结合所学知识,指出列宁外交战略的变化,并分析变化的原因。(8分)

2024—2025学年度广东省佛山市H7联盟高一第二学期5月月考联考

历史试题参考答案

一、选择题:本大题共30小题,每小题3分,共90分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 B A A A B D A B C C

题号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

答案 A C D B A B A D C C

题号 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

答案 B A D C A C C D C B

二、非选择题:本大题共2小题,共52分。

31.【答案】

(1)变化:管控限制逐渐被打破(从宵禁到逐渐放开);规模不断扩大(场所数量增多);大众化、世俗化(主体由贵族到平民);商业色彩日益浓厚;成为一种时尚潮流(成为一种普遍的社交生活)。(每点2分,共6分)

背景:城市工商业繁荣,市民阶层扩大(市民消费水平提高);工业革命推动(答第一次或第二次工业革命都同等给分);城市化发展;观念的变化(对黑夜认识的转变);思想解放(人文主义)促进消费观念转变;科学技术的进步(照明条件的改善)。(每点2分,共6分)

(2)原因:工人阶级的斗争(或劳工与雇主的反复博弈);企业主充分利用夜晚时间进行生产和经营活动(或企业主追求资本增殖);第二次工业革命的需要(或垄断资本主义的发展)。(每点2分,共4分)

理解:资本主义经济的发展带来了夜生活,丰富了人们的精神文化生活;但资本主义的发展又加剧了对工人阶级的剥削。(每点2分,共4分,必须以正反两个角度作答)

32.【答案】

(1)示例一

大事:俄国农奴制改革、美国内战、日本明治维新、德意志统一。(以上任答三个得2分,多答或少答不给分)

主题:资本主义的扩展。(2分)

示例二

大事:欧洲三大工人运动、《共产党宣言》发表、国际工人协会、巴黎公社建立。(以上任答三个得2分,多答或少答不给分)

主题:工人运动的发展或马克思主义的发展。(2分)

示例三

大事:海地独立、苏丹爆发大起义、埃及抗英斗争、巴西建立共和国。(以上任答三个得2分,多答或少答不给分)

主题:民族解放的潮流或民族独立运动的开展。(2分)(答民族民主运动的开展不得分)

(2)表现:对战败国的压迫与掠夺(答战败国承担战争罪责,向战胜国割地、赔款,裁减军备等史实同等给分);对殖民地与弱小国家的利益瓜分(答国联对殖民地实施委任统治制度、将“门户开放”作为侵略中国的共同原则、日本保留了在中国的诸多特权等史实同等给分);对社会主义国家(苏俄)的排斥与对抗(或凡尔赛一华盛顿体系将苏俄排除在外、帝国主义国家孤立和遏制苏俄);战胜国之间的利益分割(或战胜国在海军霸权上的争夺)。(每点2分,共8分,不区分角度任答四个史实可得8分)

(3)变化:从推翻资本主义的统治转变为与资本主义国家和平共处。(2分)

原因:苏俄国内战争结束;苏俄的工作重心转为经济建设(新经济政策的实施);帝国主义国家恢复战后经济的需要;战后帝国主义国家之间的矛盾依然存在,为实现和平共处创造了条件。(每点2分,任答三点即可,共6分)

同课章节目录