第三单元 课外古诗词诵读 春夜洛城闻笛 课件(共22张PPT)-2024-2025学年统编版语文七年级下册

文档属性

| 名称 | 第三单元 课外古诗词诵读 春夜洛城闻笛 课件(共22张PPT)-2024-2025学年统编版语文七年级下册 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-06-30 15:27:57 | ||

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

新课导入

同学们,在生活中,总有一些声音能触动我们的心弦。一曲熟悉的老歌,能勾起往昔的回忆;家人的一声呼唤,会让我们倍感温暖。在古代,笛声常常是诗人情感的催化剂。那悠扬或凄婉的笛声,在寂静的夜晚响起,总能引发诗人无尽的思绪。唐代诗人李白在一个春天的夜晚,于洛阳城听到了一阵笛声,这笛声让他感慨万千,挥笔写下了《春夜洛城闻笛》。今天,就让我们跟随李白的脚步,走进这首诗,感受笛声中蕴含的深情。

学习目标

掌握《春夜洛城闻笛》中重点字词、典故的含义,准确理解诗歌内容,能流畅翻译全诗。

学会分析诗歌的艺术表现手法,提升诗歌鉴赏能力和语言表达能力,深入领悟诗歌所营造的意境。

体会诗人在诗歌中表达的思乡之情,感受诗人对故乡的眷恋,培养自身热爱家乡、珍视亲情的情感态度。

作者介绍

李白,字太白,号青莲居士,又号 “谪仙人”,是唐代伟大的浪漫主义诗人,被后人誉为 “诗仙”。他性格豪放不羁,热爱自由,一生游历四方。李白早年渴望入仕,实现政治抱负,曾得到唐玄宗赏识,供奉翰林,但因权贵排挤,不久便离开长安。此后,他继续游历,创作了大量诗歌。其诗歌风格豪放飘逸、意境奇妙,充满浪漫主义色彩,常运用想象、夸张、比喻等手法抒发情感。李白的作品题材广泛,涵盖山水、边塞、饮酒、思乡等,代表作有《望庐山瀑布》《行路难》《蜀道难》《将进酒》等,对后世诗歌发展产生了极为深远的影响。

创作背景

这首诗创作于唐玄宗开元二十三年(735 年),当时李白客居洛阳。洛阳是当时的繁华都市,但身处异乡的李白,在一个宁静的春夜,听到了从远处传来的笛声。悠扬的笛声在夜空中回荡,触动了他内心深处的思乡之情。在远离家乡的情况下,李白触景生情,借笛声抒发自己对故乡的思念,于是写下了这首《春夜洛城闻笛》。

题目解读

“春夜” 点明了诗歌创作的时间是春天的夜晚,春天本是万物复苏、充满生机的季节,但夜晚的寂静容易引发人的思绪;“洛城” 指出了地点,即当时繁华的洛阳城

“闻笛” 则是诗歌的核心事件,诗人听到了笛声。

整个题目简洁明了,既交代了时间、地点和事件,又营造出一种特定的氛围,让人不禁好奇在这样的春夜,在洛阳城听到的笛声,会让诗人产生怎样的情感和联想。

文体介绍

《春夜洛城闻笛》是一首七言绝句,属于近体诗。七言绝句起源于南朝乐府歌行或北朝乐府民歌,经过初唐时期的发展逐渐定型,在盛唐时期达到鼎盛。它全篇共四句,每句七个字,讲究平仄、押韵和对仗(绝句不要求严格对仗)。七言绝句短小精悍,语言凝练,能够以简洁的文字、独特的意象和巧妙的构思,表达出丰富而深刻的情感与意境,便于诗人抒发瞬间的感悟和情感,在唐代诗歌中占据重要地位,是诗人常用的诗歌体裁之一。

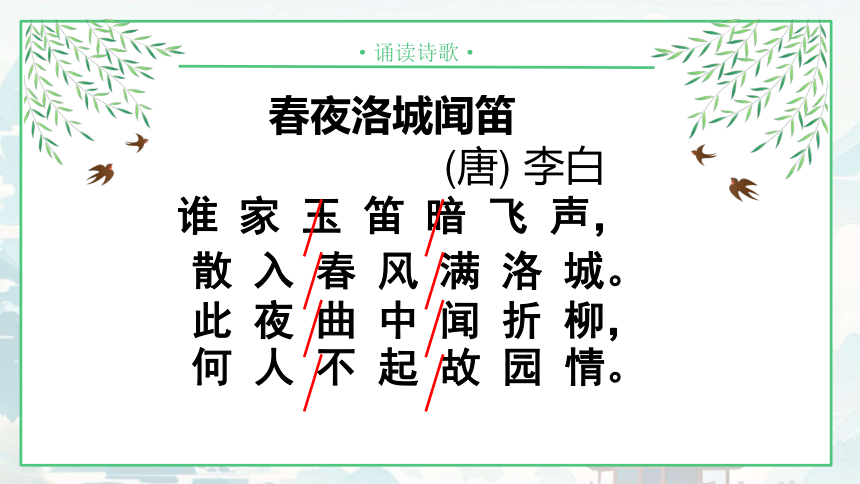

·诵读诗歌·

春夜洛城闻笛

(唐) 李白

谁 家 玉 笛 暗 飞 声,

散 入 春 风 满 洛 城。

此 夜 曲 中 闻 折 柳,

何 人 不 起 故 园 情。

·诵读诗歌·

谁 家 玉 笛 暗 飞 声,

散 入 春 风 满 洛 城。

参考译文

是谁家精美的笛子暗暗地发出悠扬的笛声,(笛声)随着春风飘扬,传遍洛阳全城。

·诵读诗歌·

此 夜 曲 中 闻 折 柳,

何 人 不 起 故 园 情。

参考译文

就在今夜的曲中,听到故乡的《折杨柳》,哪个人的思乡之情不会因此油然而生呢?

“谁家玉笛暗飞声,散入春风满洛城”

诗歌开篇,以问句 “谁家玉笛暗飞声” 突兀而起,一个 “暗” 字,既写出了笛声的若隐若现、飘忽不定,给人一种神秘之感,又巧妙地表现出诗人在不经意间被笛声吸引的状态。紧接着,“散入春风满洛城”,诗人运用夸张的手法,生动地描绘出笛声随着春风,如轻盈的蝴蝶,飘遍整个洛阳城的情景。“散” 字形象地展现了笛声的悠扬、灵动,“满” 字则强调了笛声传播范围之广,仿佛洛阳城的每一个角落都沉浸在这美妙的笛声之中。这两句诗,通过对笛声的描写,不仅营造出一种静谧、悠扬的氛围,还为后文诗人情感的抒发做了巧妙的铺垫。

“此夜曲中闻折柳,何人不起故园情”

后两句诗,诗人点明了笛声的曲调是《折杨柳》。“折柳” 这一意象,在古代文化中有着特定的内涵,常与离别、思乡紧密相连。在这异乡的春夜,当诗人听到这充满离情别绪的曲调时,内心深处的思乡之情被瞬间点燃。“何人不起故园情”,诗人以反问的语气,强烈地表达出在这样的情境下,任何人都会不由自主地生出对故乡的思念之情。这两句诗,由景及情,将笛声与思乡之情紧密结合,直抒胸臆,使诗歌的情感达到高潮,让读者深刻感受到诗人浓烈的思乡之情和那种普遍的游子情怀。

诗中运用了对比手法吗?

诗中存在隐性对比。从环境与情感角度,洛阳城 “散入春风满洛城” 展现出的繁华热闹,与诗人内心因思乡而产生的孤独寂寞形成对比。繁华的都市越热闹,越反衬出诗人客居他乡的孤寂,以及对宁静、熟悉的故乡的思念,这种对比使得诗人的思乡之情更加突出,情感表达更具张力,让读者更能体会到诗人内心的情感落差。

本诗运用了什么典故?

“此夜曲中闻折柳” 一句,“折柳” 引用了汉代乐府曲名《折杨柳》的典故。《折杨柳》的内容多与离情别绪相关,在古代文化中,“折柳” 常作为送别、思乡的象征。诗人在这里借用此典,巧妙地借助《折杨柳》曲的寓意,自然地引发自己的思乡之情,同时也让读者能够迅速理解笛声所蕴含的情感内涵,使诗歌的情感表达更加含蓄、深沉,丰富了诗歌的文化底蕴和艺术内涵。

分析《春夜洛城闻笛》中虚实结合手法的运用。

诗中 “谁家玉笛暗飞声,散入春风满洛城” 是实写,描绘了诗人在洛阳城的春夜,真实地听到不知从何处传来的笛声,以及笛声在春风中飘散、传遍全城的情景,是诗人眼前所见所闻的真实画面。“此夜曲中闻折柳,何人不起故园情” 则为虚写,“折柳” 曲引发的 “故园情”,是诗人内心的情感活动和联想,并非实际的景象。虚实结合,实写笛声的传播为虚写思乡之情做铺垫,虚写的情感又深化了实写笛声的内涵,使诗歌既展现了生动的现实场景,又表达了深刻的情感,拓展了诗歌的意境,让读者更能深刻体会到诗人思乡之情的浓烈。

诗中 “散入春风满洛城” 的笛声弥漫之景与 “何人不起故园情” 的思乡之情,在表达上有什么关联?

“散入春风满洛城” 通过 “散” 和 “满” 字,形象地描绘出笛声随着春风飘散,充满整个洛阳城的景象,营造出一种无处不在的氛围,为 “何人不起故园情” 的思乡之情做了环境铺垫。当充满离情别绪的《折杨柳》笛声传遍洛阳城,在这异乡的春夜,笛声自然地触动了人们内心深处的思乡之情。“何人不起故园情” 以反问的语气,强调了在这样的笛声氛围下,每个人都会生出思乡之情。景与情相互映衬,笛声弥漫之景烘托出思乡之情的浓烈,而思乡之情又赋予笛声以情感内涵,使诗歌的表达更加生动、深刻,让读者更能感受到诗人情感由景而生、逐渐浓烈的过程。

“谁家玉笛暗飞声” 的疑问语气与 “何人不起故园情” 的反问语气,在情感表达上有何不同和联系?

“谁家玉笛暗飞声” 以疑问语气起笔,表现出诗人在听到笛声时的惊讶和好奇,营造出一种神秘、悠扬的氛围,引发读者的好奇,同时也为后文情感的抒发埋下伏笔,此时诗人的情感较为平和、带有探索性。“何人不起故园情” 则用反问语气,语气强烈,情感真挚,强调了听到《折杨柳》笛声后,每个人都会不由自主地生出思乡之情,此时诗人的情感达到高潮,充满了浓烈的思乡情绪。二者的联系在于,疑问语气引发了诗人对笛声的关注和思考,进而由笛声联想到 “折柳” 曲,最终引发反问所表达的浓烈思乡之情,从疑问到反问,情感逐渐加深,生动地展现了诗人情感的变化过程,使诗歌的情感表达更加丰富、有层次。

诗歌中用典手法的运用对表达主题有什么作用?

诗歌中 “此夜曲中闻折柳” 运用用典手法,引用《折杨柳》的典故,对表达思乡主题起到了关键作用。在古代文化中,《折杨柳》曲与离情别绪紧密相连,“折柳” 更是思乡的象征。诗人听到此曲,自然地引发了自己的思乡之情,通过用典,无需过多解释,读者就能迅速理解笛声所蕴含的情感内涵,使诗歌的情感表达更加含蓄、深沉。同时,这个典故丰富了诗歌的文化底蕴,让诗歌不仅仅是对听到笛声这一事件的描述,更承载了古代文化中关于离情别绪的传统意象,深化了诗歌思乡的主题,增强了诗歌的艺术感染力,使读者更能体会到诗人对故乡的眷恋之情。

诗歌虚实结合的手法是如何增强诗歌感染力的?

诗歌前两句 “谁家玉笛暗飞声,散入春风满洛城” 实写,描绘了诗人在洛阳城春夜听到笛声以及笛声传播的情景,为读者呈现出一个具体可感的画面,让读者仿佛身临其境,感受到笛声的悠扬和洛阳城的氛围,这是诗歌的现实基础。后两句 “此夜曲中闻折柳,何人不起故园情” 虚写,由听到的《折杨柳》曲联想到思乡之情,是诗人内心的情感活动和联想。虚实结合,实写的笛声之景引发了虚写的思乡之情,虚写的情感又反过来赋予实写的笛声以深刻的内涵。这种手法使诗歌既具有生动的画面感,又有丰富的情感层次,拓展了诗歌的意境,让读者更能深入体会到诗人思乡之情的浓烈,使读者更容易与诗人产生情感共鸣,从而增强了诗歌的感染力。

课堂小结

《春夜洛城闻笛》是李白诗歌中的经典思乡之作,短短四句,却韵味无穷、情真意切。诗人以春夜洛阳城听到的笛声为切入点,先通过 “谁家玉笛暗飞声,散入春风满洛城” 生动地描绘出笛声悠扬、传遍全城的情景,营造出静谧而又引人遐想的氛围;接着借助 “此夜曲中闻折柳,何人不起故园情”,运用典故,点明笛声引发的思乡之情,直抒胸臆。诗歌综合运用夸张、用典、虚实结合等艺术手法,将笛声与思乡之情紧密相连,由景及情,层层深入,生动地展现了诗人对故乡浓烈的眷恋之情。全诗语言简洁明快,情感真挚动人,充分体现了李白诗歌豪放飘逸又细腻深情的风格特点,具有极高的艺术价值,成为千古传颂的思乡名篇。

理解性默写

李白《春夜洛城闻笛》中,写诗人在洛阳城的春夜听到不知从谁家飘出的悠扬笛声的句子是:谁家玉笛暗飞声。

诗中描绘笛声随着春风飘扬,传遍整个洛阳城的诗句是:散入春风满洛城。

李白在《春夜洛城闻笛》中,通过 “此夜曲中闻折柳,何人不起故园情”,表达了听到《折杨柳》曲后,引发的强烈思乡之情。

作业设计

假设你是一名导游,要向游客介绍《春夜洛城闻笛》与洛阳的联系,制作一份图文并茂的讲解稿,内容需涵盖诗歌创作背景、洛阳当时的历史文化风貌以及诗歌的影响力,字数不限,可结合手绘地图或相关历史图片。

新课导入

同学们,在生活中,总有一些声音能触动我们的心弦。一曲熟悉的老歌,能勾起往昔的回忆;家人的一声呼唤,会让我们倍感温暖。在古代,笛声常常是诗人情感的催化剂。那悠扬或凄婉的笛声,在寂静的夜晚响起,总能引发诗人无尽的思绪。唐代诗人李白在一个春天的夜晚,于洛阳城听到了一阵笛声,这笛声让他感慨万千,挥笔写下了《春夜洛城闻笛》。今天,就让我们跟随李白的脚步,走进这首诗,感受笛声中蕴含的深情。

学习目标

掌握《春夜洛城闻笛》中重点字词、典故的含义,准确理解诗歌内容,能流畅翻译全诗。

学会分析诗歌的艺术表现手法,提升诗歌鉴赏能力和语言表达能力,深入领悟诗歌所营造的意境。

体会诗人在诗歌中表达的思乡之情,感受诗人对故乡的眷恋,培养自身热爱家乡、珍视亲情的情感态度。

作者介绍

李白,字太白,号青莲居士,又号 “谪仙人”,是唐代伟大的浪漫主义诗人,被后人誉为 “诗仙”。他性格豪放不羁,热爱自由,一生游历四方。李白早年渴望入仕,实现政治抱负,曾得到唐玄宗赏识,供奉翰林,但因权贵排挤,不久便离开长安。此后,他继续游历,创作了大量诗歌。其诗歌风格豪放飘逸、意境奇妙,充满浪漫主义色彩,常运用想象、夸张、比喻等手法抒发情感。李白的作品题材广泛,涵盖山水、边塞、饮酒、思乡等,代表作有《望庐山瀑布》《行路难》《蜀道难》《将进酒》等,对后世诗歌发展产生了极为深远的影响。

创作背景

这首诗创作于唐玄宗开元二十三年(735 年),当时李白客居洛阳。洛阳是当时的繁华都市,但身处异乡的李白,在一个宁静的春夜,听到了从远处传来的笛声。悠扬的笛声在夜空中回荡,触动了他内心深处的思乡之情。在远离家乡的情况下,李白触景生情,借笛声抒发自己对故乡的思念,于是写下了这首《春夜洛城闻笛》。

题目解读

“春夜” 点明了诗歌创作的时间是春天的夜晚,春天本是万物复苏、充满生机的季节,但夜晚的寂静容易引发人的思绪;“洛城” 指出了地点,即当时繁华的洛阳城

“闻笛” 则是诗歌的核心事件,诗人听到了笛声。

整个题目简洁明了,既交代了时间、地点和事件,又营造出一种特定的氛围,让人不禁好奇在这样的春夜,在洛阳城听到的笛声,会让诗人产生怎样的情感和联想。

文体介绍

《春夜洛城闻笛》是一首七言绝句,属于近体诗。七言绝句起源于南朝乐府歌行或北朝乐府民歌,经过初唐时期的发展逐渐定型,在盛唐时期达到鼎盛。它全篇共四句,每句七个字,讲究平仄、押韵和对仗(绝句不要求严格对仗)。七言绝句短小精悍,语言凝练,能够以简洁的文字、独特的意象和巧妙的构思,表达出丰富而深刻的情感与意境,便于诗人抒发瞬间的感悟和情感,在唐代诗歌中占据重要地位,是诗人常用的诗歌体裁之一。

·诵读诗歌·

春夜洛城闻笛

(唐) 李白

谁 家 玉 笛 暗 飞 声,

散 入 春 风 满 洛 城。

此 夜 曲 中 闻 折 柳,

何 人 不 起 故 园 情。

·诵读诗歌·

谁 家 玉 笛 暗 飞 声,

散 入 春 风 满 洛 城。

参考译文

是谁家精美的笛子暗暗地发出悠扬的笛声,(笛声)随着春风飘扬,传遍洛阳全城。

·诵读诗歌·

此 夜 曲 中 闻 折 柳,

何 人 不 起 故 园 情。

参考译文

就在今夜的曲中,听到故乡的《折杨柳》,哪个人的思乡之情不会因此油然而生呢?

“谁家玉笛暗飞声,散入春风满洛城”

诗歌开篇,以问句 “谁家玉笛暗飞声” 突兀而起,一个 “暗” 字,既写出了笛声的若隐若现、飘忽不定,给人一种神秘之感,又巧妙地表现出诗人在不经意间被笛声吸引的状态。紧接着,“散入春风满洛城”,诗人运用夸张的手法,生动地描绘出笛声随着春风,如轻盈的蝴蝶,飘遍整个洛阳城的情景。“散” 字形象地展现了笛声的悠扬、灵动,“满” 字则强调了笛声传播范围之广,仿佛洛阳城的每一个角落都沉浸在这美妙的笛声之中。这两句诗,通过对笛声的描写,不仅营造出一种静谧、悠扬的氛围,还为后文诗人情感的抒发做了巧妙的铺垫。

“此夜曲中闻折柳,何人不起故园情”

后两句诗,诗人点明了笛声的曲调是《折杨柳》。“折柳” 这一意象,在古代文化中有着特定的内涵,常与离别、思乡紧密相连。在这异乡的春夜,当诗人听到这充满离情别绪的曲调时,内心深处的思乡之情被瞬间点燃。“何人不起故园情”,诗人以反问的语气,强烈地表达出在这样的情境下,任何人都会不由自主地生出对故乡的思念之情。这两句诗,由景及情,将笛声与思乡之情紧密结合,直抒胸臆,使诗歌的情感达到高潮,让读者深刻感受到诗人浓烈的思乡之情和那种普遍的游子情怀。

诗中运用了对比手法吗?

诗中存在隐性对比。从环境与情感角度,洛阳城 “散入春风满洛城” 展现出的繁华热闹,与诗人内心因思乡而产生的孤独寂寞形成对比。繁华的都市越热闹,越反衬出诗人客居他乡的孤寂,以及对宁静、熟悉的故乡的思念,这种对比使得诗人的思乡之情更加突出,情感表达更具张力,让读者更能体会到诗人内心的情感落差。

本诗运用了什么典故?

“此夜曲中闻折柳” 一句,“折柳” 引用了汉代乐府曲名《折杨柳》的典故。《折杨柳》的内容多与离情别绪相关,在古代文化中,“折柳” 常作为送别、思乡的象征。诗人在这里借用此典,巧妙地借助《折杨柳》曲的寓意,自然地引发自己的思乡之情,同时也让读者能够迅速理解笛声所蕴含的情感内涵,使诗歌的情感表达更加含蓄、深沉,丰富了诗歌的文化底蕴和艺术内涵。

分析《春夜洛城闻笛》中虚实结合手法的运用。

诗中 “谁家玉笛暗飞声,散入春风满洛城” 是实写,描绘了诗人在洛阳城的春夜,真实地听到不知从何处传来的笛声,以及笛声在春风中飘散、传遍全城的情景,是诗人眼前所见所闻的真实画面。“此夜曲中闻折柳,何人不起故园情” 则为虚写,“折柳” 曲引发的 “故园情”,是诗人内心的情感活动和联想,并非实际的景象。虚实结合,实写笛声的传播为虚写思乡之情做铺垫,虚写的情感又深化了实写笛声的内涵,使诗歌既展现了生动的现实场景,又表达了深刻的情感,拓展了诗歌的意境,让读者更能深刻体会到诗人思乡之情的浓烈。

诗中 “散入春风满洛城” 的笛声弥漫之景与 “何人不起故园情” 的思乡之情,在表达上有什么关联?

“散入春风满洛城” 通过 “散” 和 “满” 字,形象地描绘出笛声随着春风飘散,充满整个洛阳城的景象,营造出一种无处不在的氛围,为 “何人不起故园情” 的思乡之情做了环境铺垫。当充满离情别绪的《折杨柳》笛声传遍洛阳城,在这异乡的春夜,笛声自然地触动了人们内心深处的思乡之情。“何人不起故园情” 以反问的语气,强调了在这样的笛声氛围下,每个人都会生出思乡之情。景与情相互映衬,笛声弥漫之景烘托出思乡之情的浓烈,而思乡之情又赋予笛声以情感内涵,使诗歌的表达更加生动、深刻,让读者更能感受到诗人情感由景而生、逐渐浓烈的过程。

“谁家玉笛暗飞声” 的疑问语气与 “何人不起故园情” 的反问语气,在情感表达上有何不同和联系?

“谁家玉笛暗飞声” 以疑问语气起笔,表现出诗人在听到笛声时的惊讶和好奇,营造出一种神秘、悠扬的氛围,引发读者的好奇,同时也为后文情感的抒发埋下伏笔,此时诗人的情感较为平和、带有探索性。“何人不起故园情” 则用反问语气,语气强烈,情感真挚,强调了听到《折杨柳》笛声后,每个人都会不由自主地生出思乡之情,此时诗人的情感达到高潮,充满了浓烈的思乡情绪。二者的联系在于,疑问语气引发了诗人对笛声的关注和思考,进而由笛声联想到 “折柳” 曲,最终引发反问所表达的浓烈思乡之情,从疑问到反问,情感逐渐加深,生动地展现了诗人情感的变化过程,使诗歌的情感表达更加丰富、有层次。

诗歌中用典手法的运用对表达主题有什么作用?

诗歌中 “此夜曲中闻折柳” 运用用典手法,引用《折杨柳》的典故,对表达思乡主题起到了关键作用。在古代文化中,《折杨柳》曲与离情别绪紧密相连,“折柳” 更是思乡的象征。诗人听到此曲,自然地引发了自己的思乡之情,通过用典,无需过多解释,读者就能迅速理解笛声所蕴含的情感内涵,使诗歌的情感表达更加含蓄、深沉。同时,这个典故丰富了诗歌的文化底蕴,让诗歌不仅仅是对听到笛声这一事件的描述,更承载了古代文化中关于离情别绪的传统意象,深化了诗歌思乡的主题,增强了诗歌的艺术感染力,使读者更能体会到诗人对故乡的眷恋之情。

诗歌虚实结合的手法是如何增强诗歌感染力的?

诗歌前两句 “谁家玉笛暗飞声,散入春风满洛城” 实写,描绘了诗人在洛阳城春夜听到笛声以及笛声传播的情景,为读者呈现出一个具体可感的画面,让读者仿佛身临其境,感受到笛声的悠扬和洛阳城的氛围,这是诗歌的现实基础。后两句 “此夜曲中闻折柳,何人不起故园情” 虚写,由听到的《折杨柳》曲联想到思乡之情,是诗人内心的情感活动和联想。虚实结合,实写的笛声之景引发了虚写的思乡之情,虚写的情感又反过来赋予实写的笛声以深刻的内涵。这种手法使诗歌既具有生动的画面感,又有丰富的情感层次,拓展了诗歌的意境,让读者更能深入体会到诗人思乡之情的浓烈,使读者更容易与诗人产生情感共鸣,从而增强了诗歌的感染力。

课堂小结

《春夜洛城闻笛》是李白诗歌中的经典思乡之作,短短四句,却韵味无穷、情真意切。诗人以春夜洛阳城听到的笛声为切入点,先通过 “谁家玉笛暗飞声,散入春风满洛城” 生动地描绘出笛声悠扬、传遍全城的情景,营造出静谧而又引人遐想的氛围;接着借助 “此夜曲中闻折柳,何人不起故园情”,运用典故,点明笛声引发的思乡之情,直抒胸臆。诗歌综合运用夸张、用典、虚实结合等艺术手法,将笛声与思乡之情紧密相连,由景及情,层层深入,生动地展现了诗人对故乡浓烈的眷恋之情。全诗语言简洁明快,情感真挚动人,充分体现了李白诗歌豪放飘逸又细腻深情的风格特点,具有极高的艺术价值,成为千古传颂的思乡名篇。

理解性默写

李白《春夜洛城闻笛》中,写诗人在洛阳城的春夜听到不知从谁家飘出的悠扬笛声的句子是:谁家玉笛暗飞声。

诗中描绘笛声随着春风飘扬,传遍整个洛阳城的诗句是:散入春风满洛城。

李白在《春夜洛城闻笛》中,通过 “此夜曲中闻折柳,何人不起故园情”,表达了听到《折杨柳》曲后,引发的强烈思乡之情。

作业设计

假设你是一名导游,要向游客介绍《春夜洛城闻笛》与洛阳的联系,制作一份图文并茂的讲解稿,内容需涵盖诗歌创作背景、洛阳当时的历史文化风貌以及诗歌的影响力,字数不限,可结合手绘地图或相关历史图片。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读