江苏省江阴市2024-2025学年七年级(下)期末历史试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 江苏省江阴市2024-2025学年七年级(下)期末历史试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 674.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-06-28 18:54:38 | ||

图片预览

文档简介

江苏省江阴市2024-2025学年七年级(下)期末历史试卷

一、单选题:本大题共24小题,共24分。

1.“时间的车轮又轧出了同样的辙痕,这个朝代与秦朝是那么惊人的相似。一样的气吞万里如虎;一样的千古江山、尽归一姓;一样的雄才伟略、创制颇多;一样的残暴、好大喜功;一样的二世而亡。”这个朝代是( )

A. 汉朝 B. 隋朝 C. 唐朝 D. 宋朝

2.它是世界上最长的、最古老的人工水道 促进了中国南北物资的交流和领土的统一管辖 直到今天仍发挥重要作用。材料评价的是( )

A. 灵渠 B. 都江堰 C. 海上丝绸之路 D. 大运河

3.唐太宗的大臣和将领,有着不同的出身和背景,有的以前是农民起义的将领,有的曾效力于他的政敌,如魏征还曾策划要谋害他。但唐太宗对他们不计前嫌,委以重任。这表明唐太宗( )

A. 以民为本 B. 勤于政事 C. 用人唯贤 D. 勤俭治国

4.有史学家认为,从秦汉起,官僚体制就是中国制度的核心问题,而这个核心问题又可以分成两个大的子问题,一是官僚的选拔问题,二是官僚体系内部的权力制衡问题。隋唐时期统治者解决这两大问题分别是通过( )

A. 八股取士和文字狱 B. 科举制和三省六部制

C. 八股取士和通判制度 D. 科举制和行省制

5.“如纺车,以细竹为之,车骨之末,缚以竹简,旋转时低则舀水,高则河水。”材料描述的是( )

A. 翻车 B. 筒车 C. 秧马 D. 曲辕犁

6.“卯时,江东的田间,一头牛拉着曲辕犁,农民们的劳作开始了;辰时,越州,越窑开窑,‘九秋风露越窑开,夺得千峰翠色来’;已时,长安西市,一路上,大食商人、东瀛人和大月氏的金银器匠人来来往往……”这段大唐十二时辰(节选)充分体现了唐朝( )

A. 手工业发展水平高 B. 经济繁荣景象 C. 农业生产技术提高 D. 对外交流频繁

7.唐代,一些妇女受过文学、音乐等方面的教育,喜好骑马、打球、拔河、射箭等活动;女性日常服饰的等级性没有那么严格,倾向于流行什么就穿什么。这说明,唐朝时期( )

A. 妇女得到解放 B. 尚武风气盛行一时 C. 文学艺术繁荣 D. 社会风气开放包容

8.“国破山河在,城春草木深。……烽火连三月,家书抵万金。白头搔更短,浑欲不胜簪。”与该诗中的唐朝“国破”相关的历史事件是( )

A. 大泽乡起义 B. 安史之乱 C. 黄巢起义 D. 黄巾起义

9.如表内容表明,五代十国实质上是( )

朝代 开国君主

后梁 朱温(前宣武军节度使)

后唐 李存勖(前河东节度使)

后晋 石敬璃(前河东节度使)

后汉 刘知远(前河东节度使)

后周 郭威(前天雄节度使)

A. 阶级矛盾激化的结果 B. 唐末藩镇割据的延续

C. 皇族内部的争权夺利 D. 豪强地主的初步崛起

10.宋朝在府、州设置通判,多以京中高官出任,与知府、知州共同管理地方。知府、知州的公文命令必须经由通判的联署方能生效。由此可知,通判的设立( )

A. 分散和削弱相权 B. 强化了中央集权 C. 增强了知州权力 D. 节约了财政开支

11.变法以发展生产、实现富国强兵、摆脱宋朝统治危机为目的,以“理财”“整军”为中心,涉及经济、军事、教育等多方面改革。这场“变法”是( )

A. 商鞅变法 B. 北魏孝文帝改革 C. 大化改新 D. 王安石变法

12.据南宋人李攸《宋朝事实》记载:“川界用铁钱,小钱每十贯,重六十五斤……街市买卖……难以携持。”价低体重的铁钱给贸易造成了极大的不便,为了解决这个问题,北宋前期四川地区出现了( )

A. 铜钱 B. 交子 C. 飞钱 D. 银钱

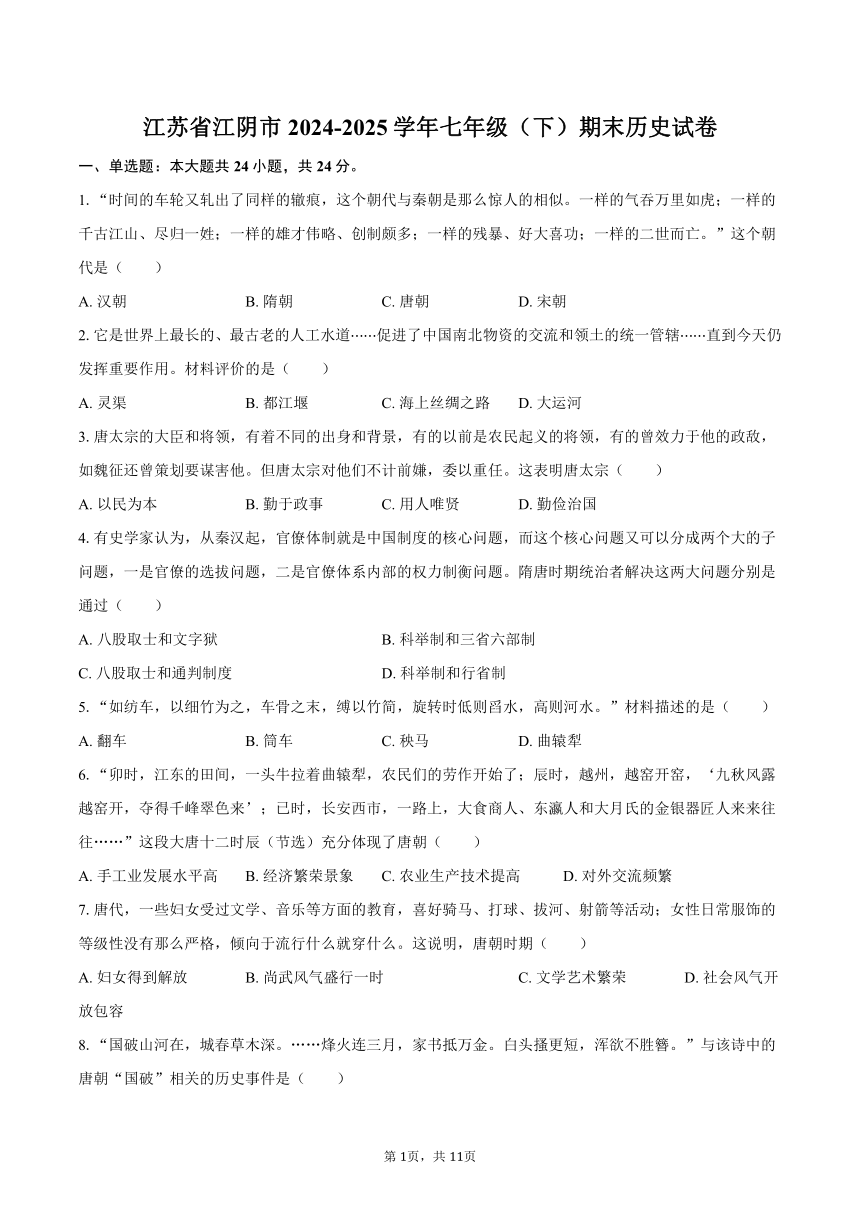

13.文化发展与生产力水平密切相关。导致如图中文学家南北分布发生变化的根本原因是( )

A. 南方完全没有战乱 B. 北方废除科举取士 C. 历代坚持重文轻武 D. 经济重心逐渐南移

14.宋代官方和民间的出版事业获得了迅猛的发展,逐步形成了东京、杭州、成都、福建四个刻书中心、书籍的流布日益广泛。上述现象的出现得益于( )

A. 造纸术的发明 B. 科举制的确立 C. 印刷术的改进 D. 宋词的繁荣

15.有学者论述北宋的一位思想家,说:“他重视儒学的普及化、通俗化,他编著《四书集注》,用理学思想重新解释《论语》《孟子》《大学》《中庸》,使理学透过‘四书’而深入人心。”这位思想家是( )

A. 董仲舒 B. 韩愈 C. 朱熹 D. 王阳明

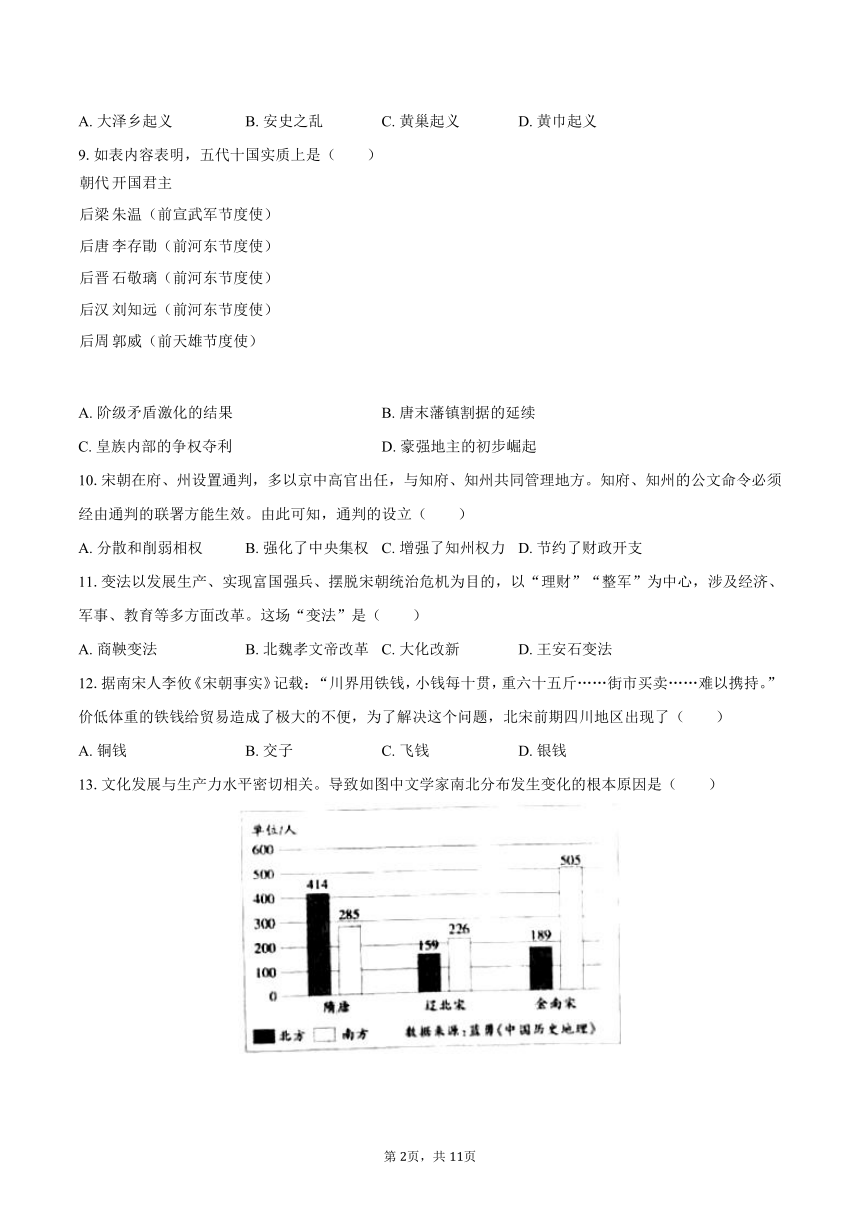

16.从如图示意图可以推断这个时期( )

A. 封建社会逐渐走向衰弱 B. 农耕文明从此走向衰弱

C. 多民族政权从并立走向统一 D. 对峙的局面导致商业往来中断

17.“……三十功名尘与土,八千里路云和月……待从头、收拾旧山河,朝天阙。”“醉里挑灯看剑,梦回吹角连营。八百里分麾下炙,五十弦翻塞外声,沙场秋点兵……”岳飞、辛弃疾在各自的词中表达的共同情感是( )

A. 豪迈的报国之情 B. 浓郁的思乡之情 C. 飘逸的山水之情 D. 凄婉的惜别之情

18.“中国人对海洋的探索从来没有停止过。汉唐时期,海上丝绸之路已经形成;到元朝时,海上贸易空前活跃,它们为明代早期的对外交流奠定了基础,最终产生了世界航海史上更璀璨的奇迹。”材料中的“奇迹”指的是( )

A. 张骞通西域 B. 玄奘西游 C. 郑和下西洋 D. 鉴真东渡

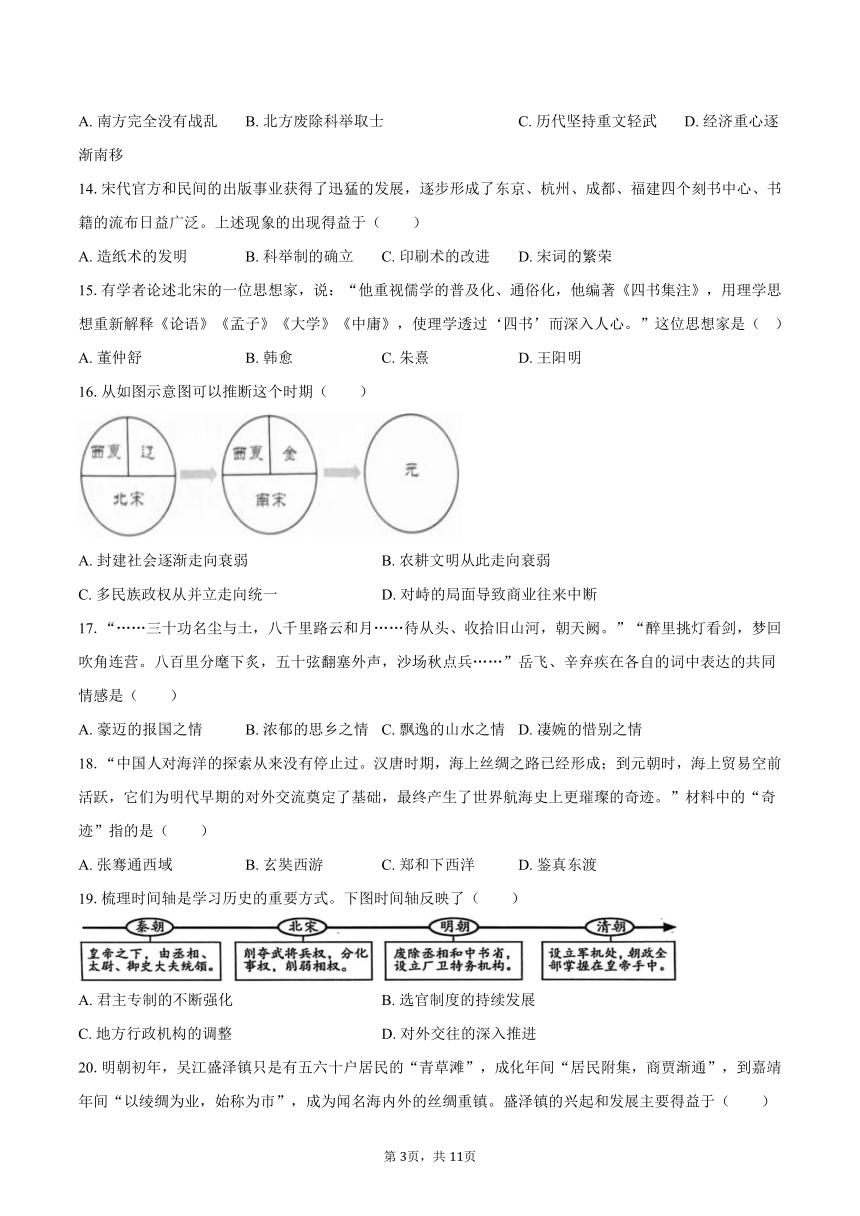

19.梳理时间轴是学习历史的重要方式。下图时间轴反映了( )

A. 君主专制的不断强化 B. 选官制度的持续发展

C. 地方行政机构的调整 D. 对外交往的深入推进

20.明朝初年,吴江盛泽镇只是有五六十户居民的“青草滩”,成化年间“居民附集,商贾渐通”,到嘉靖年间“以绫绸为业,始称为市”,成为闻名海内外的丝绸重镇。盛泽镇的兴起和发展主要得益于( )

A. 人口迅速增长 B. 著名商帮出现 C. 高产作物引进 D. 商品经济发展

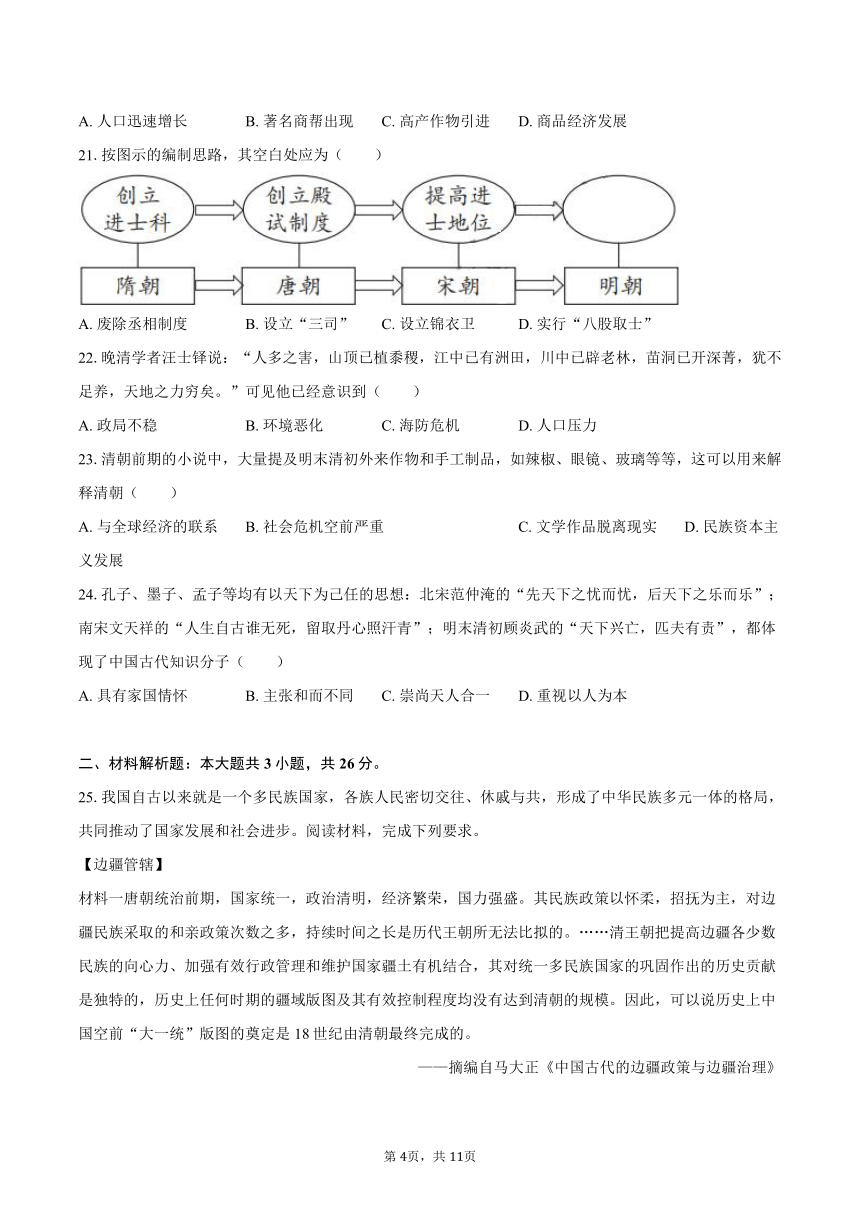

21.按图示的编制思路,其空白处应为( )

A. 废除丞相制度 B. 设立“三司” C. 设立锦衣卫 D. 实行“八股取士”

22.晚清学者汪士铎说:“人多之害,山顶已植黍稷,江中已有洲田,川中已辟老林,苗洞已开深菁,犹不足养,天地之力穷矣。”可见他已经意识到( )

A. 政局不稳 B. 环境恶化 C. 海防危机 D. 人口压力

23.清朝前期的小说中,大量提及明末清初外来作物和手工制品,如辣椒、眼镜、玻璃等等,这可以用来解释清朝( )

A. 与全球经济的联系 B. 社会危机空前严重 C. 文学作品脱离现实 D. 民族资本主义发展

24.孔子、墨子、孟子等均有以天下为己任的思想:北宋范仲淹的“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”;南宋文天祥的“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”;明末清初顾炎武的“天下兴亡,匹夫有责”,都体现了中国古代知识分子( )

A. 具有家国情怀 B. 主张和而不同 C. 崇尚天人合一 D. 重视以人为本

二、材料解析题:本大题共3小题,共26分。

25.我国自古以来就是一个多民族国家,各族人民密切交往、休戚与共,形成了中华民族多元一体的格局,共同推动了国家发展和社会进步。阅读材料,完成下列要求。

【边疆管辖】

材料一唐朝统治前期,国家统一,政治清明,经济繁荣,国力强盛。其民族政策以怀柔,招抚为主,对边疆民族采取的和亲政策次数之多,持续时间之长是历代王朝所无法比拟的。……清王朝把提高边疆各少数民族的向心力、加强有效行政管理和维护国家疆土有机结合,其对统一多民族国家的巩固作出的历史贡献是独特的,历史上任何时期的疆域版图及其有效控制程度均没有达到清朝的规模。因此,可以说历史上中国空前“大一统”版图的奠定是 18世纪由清朝最终完成的。

——摘编自马大正《中国古代的边疆政策与边疆治理》

【民族交融】

材料二如表所示

政权 民族关系

辽与宋 共存165年,和平时期122年,失和时期仅43年

宋与西夏 从1038年开始不断有边境战争,1044年议和,1084年再次交战,1098年后再无大规模战争

西夏与金 共存110多年,1122-1123年边境战争后议和,维持至1211年蒙古攻金

——摘编自翁独健主编《中国民族关系史纲要》

【抗击外敌】

材料三图表所示

图 1

图 2

图 3

(1) 根据材料一并结合所学知识,以西藏地区为例,分别说明唐朝“怀柔”民族政策和清朝“加强有效行政管理”的表现,并归纳清朝前期边疆治理的重要意义。

(2) 根据材料二,概括辽宋夏金时期民族关系发展的特点。结合所学知识,指出元朝时期经过民族交融后形成的新的民族是哪一个?

(3) 指出材料三中图1、图2两位人物在抗击外敌方面作出的主要历史贡献,并写出图3的反击战后中俄两国签订的第一个边界条约的名称。

(4) 综合上述材料并结合所学知识,谈谈当今我们应如何处理好民族关系?

26.泉州是宋元时期中国的世界海洋贸易中心,其兴衰见证了中国古代海洋贸易的辉煌与变迁。阅读材料,完成下列要求。

材料一元祐二年( 1087年),北宋政府在泉州设立市舶司,标志着泉州港进入海洋贸易的兴盛时期。港口选址于河海交汇之处,既得交通之便利,又可避台风之侵扰;不仅如此,泉州城内还有发达的手工业作坊,金银铜铁锡器的加工一应俱全。与此同时,世界各地的商品云集泉州港,贸易之盛,可从马可 波罗的笔下窥见一斑。

——摘编自宋新潮《泉州:海上丝绸之路的东方明珠》

材料二如图所示

1987年,南宋沉船“南海一号”在广东省阳江市被发现,沉船出水最多的是瓷器,以泉州德化窑青白瓷为主。相当一部分瓷器具有明显的异域风格,专家推测可能是外国人“来样定做”,如棱角分明的酒壶、喇叭口大碗、首饰盒等。

——据孟原召《宋元时期泉州沿海地区瓷器的外销》等

材料三图表所示

①开元寺

宋朝泉州官方地位最突出的佛教寺院 ②德化窑址

宋元时期泉州地区最繁忙的外销瓷器生产基地之一 ③九日山祈风石

记载了两宋时期,泉州郡守、市舶官员及皇室成员等为海外贸易商舶举行祈风仪式的史实。

④清净寺

宋元时期大批阿拉伯商人聚集于此 ⑤市舶司遗址

北宋政府于1087年在泉州设置 ⑥安溪青阳下草埔冶铁遗址

宋元时期泉州冶铁手工业的珍贵见证

材料四元朝末年以后,泉州港由盛转衰。明清政府出于国家安全的考虑。对海上贸易采取了严格的限制措施,宋元时期的合法海上贸易活动变为非法,闽南地区的走私和海盗活动猖獗。 1567年,“隆庆开海”后闽南地区的贸易中心转向漳州,清之后转向厦门。泉州港辉煌的时代就此结束。

——摘编自朱嘉仑《论宋元时期泉州港的兴起与衰落》

(1) 根据材料一,分析泉州在宋元时期呈现贸易繁荣局面的原因。

(2) 根据材料二,概括宋元时期泉州对外贸易的特点。

(3) 运用材料三中的相关资料,仿照表格中的示例,完成下表。(在答题纸字母A处填写序号,B处填写主题)

主题 示例:海洋贸易的管理 包容的文化态度 B ______

序号 示例:③⑤ A ______ ②⑥

(4) 根据材料四,指出元朝末年以后泉州港的发展趋势及其原因。

(5) 综合上述材料并结合所学知识,概括影响中国古港发展的因素。

27.在人类历史文明的长河中,中国人民创造了源远流长、博大精深的优秀传统文化,她是中华民族的“根”和“魂”,闪耀着耀眼的光芒。某中学开展“中国古代文化寻根探源”活动,请你阅读下列材料,参与完成探究。

探究一伟大工程

长城沿线的关城是重要的防御据点和关卡……清朝建立后,昔日浴血厮杀的长城关口成为熙熙攘攘的贸易市场,一个拆除了民族壁垒的封建大国的全国贸易市场正在形成,使长城同时成为各民族交往的纽带。

——摘编自屈琳《长城的历史文化价值与视觉艺术表现特征》

探究二科技著作

探究三古典文学

探究四戏曲艺术

18世纪后期,随着四大徽班的进京,③______逐渐形成。朝野并存、五方杂处的京师文化,使其融会了宫廷趣味与民间精神、综合了各种地方戏的表演艺术,曲词远较昆曲通俗,题材内容也多为市民喜好,因而流传日益广泛,最终成为所谓“国剧”。

——摘编自刘勇强《集成与转型:明中叶至辛亥革命的精神文明》

(1) 根据探究一示意图指出明长城修建的目的,并根据材料概括长城主要功能发生的变化。

(2) 科技著作是传承科技的媒介。根据探究二图1范例,从图2、图3中任选一本科技著作进行简介。

【图1范例】:《本草纲目》的作者是明朝医药学家李时珍。这部巨著总结了我国古代药物学成就,在世界医药史上占有重要地位。

(3) 古典文学是中华文明的重要组成部分。写出探究三年代尺上①处代表性文学艺术表现形式,并写出年代尺上②对应的代表作品一部。

(4) 结合所学知识,说出探究四横线上③是哪一种戏曲艺术?并根据探究四材料归纳其成为“国剧”的主要因素。

(5) 综合以上材料并结合所学知识,从“弘扬传统文化、提升文化自信”的角度,谈谈你的建议或感悟。

1.【答案】B

2.【答案】D

3.【答案】C

4.【答案】B

5.【答案】B

6.【答案】B

7.【答案】D

8.【答案】B

9.【答案】B

10.【答案】B

11.【答案】D

12.【答案】B

13.【答案】D

14.【答案】C

15.【答案】C

16.【答案】C

17.【答案】A

18.【答案】C

19.【答案】A

20.【答案】D

21.【答案】D

22.【答案】D

23.【答案】A

24.【答案】A

25.【答案】【小题1】唐朝:文成公主、金城公主入藏,唐蕃和亲,促进汉藏友好;清朝:设驻藏大臣,与达赖、班禅共同管理西藏;确立金瓶掣签制度。意义:巩固统一多民族国家,奠定中国辽阔版图,促进民族交融与边疆发展

【小题2】特点:各民族政权并立,和平与战争交替,和平是主流。新民族:回族(回回)

【小题3】图1戚继光:抗击倭寇,保卫东南沿海。图2郑成功:收复台湾,赶走荷兰殖民者。条约:《尼布楚条约》

【小题4】坚持民族平等、团结、共同繁荣;尊重各民族文化与习俗;加强民族交流交融,反对民族分裂;筑牢中华民族共同体意识等

26.【答案】【小题1】设立市舶司;拥有优良港口(港口交通便利);手工业发达;成为世界性商贸集散地(汇集世界各地商品)

【小题2】以瓷器为主,贸易路线涉及东亚、东南亚、南亚、西亚、东非等地

【小题3】A①④;B泉州手工业的发展

【小题4】由盛转衰。明清政府对海上贸易采取严格的限制措施;闽南地区的走私和海盗活动猖獗;贸易中心从泉州转向漳州和厦门

【小题5】国内外局势的变化;政府的政策;交通的发展;航海技术的发展等

27.【答案】【小题1】目的:防御北方蒙古等游牧民族南下。变化:由军事防御功能为主,转变为兼具民族交往纽带功能(清朝时成为贸易市场和民族交往纽带)

【小题2】选图2《天工开物》:《天工开物》作者是明朝宋应星,总结了明代农业、手工业生产技术等,被誉为“中国 17 世纪的工艺百科全书”

【小题3】①元曲;②《红楼梦》(或《三国演义》《水浒传》《西游记》等明清小说)

【小题4】③京剧。因素:融合宫廷趣味与民间精神;综合各种地方戏表演艺术;曲词通俗,题材符合市民喜好

【小题5】建议:加强传统文化保护与研究,如古籍修复、文物保护;利用新媒体传播传统文化,如短视频讲经典;学校增加传统文化课程与实践活动。感悟:传统文化是民族之根,传承弘扬能增强文化自信,让传统文化在新时代焕发光彩

第1页,共1页

一、单选题:本大题共24小题,共24分。

1.“时间的车轮又轧出了同样的辙痕,这个朝代与秦朝是那么惊人的相似。一样的气吞万里如虎;一样的千古江山、尽归一姓;一样的雄才伟略、创制颇多;一样的残暴、好大喜功;一样的二世而亡。”这个朝代是( )

A. 汉朝 B. 隋朝 C. 唐朝 D. 宋朝

2.它是世界上最长的、最古老的人工水道 促进了中国南北物资的交流和领土的统一管辖 直到今天仍发挥重要作用。材料评价的是( )

A. 灵渠 B. 都江堰 C. 海上丝绸之路 D. 大运河

3.唐太宗的大臣和将领,有着不同的出身和背景,有的以前是农民起义的将领,有的曾效力于他的政敌,如魏征还曾策划要谋害他。但唐太宗对他们不计前嫌,委以重任。这表明唐太宗( )

A. 以民为本 B. 勤于政事 C. 用人唯贤 D. 勤俭治国

4.有史学家认为,从秦汉起,官僚体制就是中国制度的核心问题,而这个核心问题又可以分成两个大的子问题,一是官僚的选拔问题,二是官僚体系内部的权力制衡问题。隋唐时期统治者解决这两大问题分别是通过( )

A. 八股取士和文字狱 B. 科举制和三省六部制

C. 八股取士和通判制度 D. 科举制和行省制

5.“如纺车,以细竹为之,车骨之末,缚以竹简,旋转时低则舀水,高则河水。”材料描述的是( )

A. 翻车 B. 筒车 C. 秧马 D. 曲辕犁

6.“卯时,江东的田间,一头牛拉着曲辕犁,农民们的劳作开始了;辰时,越州,越窑开窑,‘九秋风露越窑开,夺得千峰翠色来’;已时,长安西市,一路上,大食商人、东瀛人和大月氏的金银器匠人来来往往……”这段大唐十二时辰(节选)充分体现了唐朝( )

A. 手工业发展水平高 B. 经济繁荣景象 C. 农业生产技术提高 D. 对外交流频繁

7.唐代,一些妇女受过文学、音乐等方面的教育,喜好骑马、打球、拔河、射箭等活动;女性日常服饰的等级性没有那么严格,倾向于流行什么就穿什么。这说明,唐朝时期( )

A. 妇女得到解放 B. 尚武风气盛行一时 C. 文学艺术繁荣 D. 社会风气开放包容

8.“国破山河在,城春草木深。……烽火连三月,家书抵万金。白头搔更短,浑欲不胜簪。”与该诗中的唐朝“国破”相关的历史事件是( )

A. 大泽乡起义 B. 安史之乱 C. 黄巢起义 D. 黄巾起义

9.如表内容表明,五代十国实质上是( )

朝代 开国君主

后梁 朱温(前宣武军节度使)

后唐 李存勖(前河东节度使)

后晋 石敬璃(前河东节度使)

后汉 刘知远(前河东节度使)

后周 郭威(前天雄节度使)

A. 阶级矛盾激化的结果 B. 唐末藩镇割据的延续

C. 皇族内部的争权夺利 D. 豪强地主的初步崛起

10.宋朝在府、州设置通判,多以京中高官出任,与知府、知州共同管理地方。知府、知州的公文命令必须经由通判的联署方能生效。由此可知,通判的设立( )

A. 分散和削弱相权 B. 强化了中央集权 C. 增强了知州权力 D. 节约了财政开支

11.变法以发展生产、实现富国强兵、摆脱宋朝统治危机为目的,以“理财”“整军”为中心,涉及经济、军事、教育等多方面改革。这场“变法”是( )

A. 商鞅变法 B. 北魏孝文帝改革 C. 大化改新 D. 王安石变法

12.据南宋人李攸《宋朝事实》记载:“川界用铁钱,小钱每十贯,重六十五斤……街市买卖……难以携持。”价低体重的铁钱给贸易造成了极大的不便,为了解决这个问题,北宋前期四川地区出现了( )

A. 铜钱 B. 交子 C. 飞钱 D. 银钱

13.文化发展与生产力水平密切相关。导致如图中文学家南北分布发生变化的根本原因是( )

A. 南方完全没有战乱 B. 北方废除科举取士 C. 历代坚持重文轻武 D. 经济重心逐渐南移

14.宋代官方和民间的出版事业获得了迅猛的发展,逐步形成了东京、杭州、成都、福建四个刻书中心、书籍的流布日益广泛。上述现象的出现得益于( )

A. 造纸术的发明 B. 科举制的确立 C. 印刷术的改进 D. 宋词的繁荣

15.有学者论述北宋的一位思想家,说:“他重视儒学的普及化、通俗化,他编著《四书集注》,用理学思想重新解释《论语》《孟子》《大学》《中庸》,使理学透过‘四书’而深入人心。”这位思想家是( )

A. 董仲舒 B. 韩愈 C. 朱熹 D. 王阳明

16.从如图示意图可以推断这个时期( )

A. 封建社会逐渐走向衰弱 B. 农耕文明从此走向衰弱

C. 多民族政权从并立走向统一 D. 对峙的局面导致商业往来中断

17.“……三十功名尘与土,八千里路云和月……待从头、收拾旧山河,朝天阙。”“醉里挑灯看剑,梦回吹角连营。八百里分麾下炙,五十弦翻塞外声,沙场秋点兵……”岳飞、辛弃疾在各自的词中表达的共同情感是( )

A. 豪迈的报国之情 B. 浓郁的思乡之情 C. 飘逸的山水之情 D. 凄婉的惜别之情

18.“中国人对海洋的探索从来没有停止过。汉唐时期,海上丝绸之路已经形成;到元朝时,海上贸易空前活跃,它们为明代早期的对外交流奠定了基础,最终产生了世界航海史上更璀璨的奇迹。”材料中的“奇迹”指的是( )

A. 张骞通西域 B. 玄奘西游 C. 郑和下西洋 D. 鉴真东渡

19.梳理时间轴是学习历史的重要方式。下图时间轴反映了( )

A. 君主专制的不断强化 B. 选官制度的持续发展

C. 地方行政机构的调整 D. 对外交往的深入推进

20.明朝初年,吴江盛泽镇只是有五六十户居民的“青草滩”,成化年间“居民附集,商贾渐通”,到嘉靖年间“以绫绸为业,始称为市”,成为闻名海内外的丝绸重镇。盛泽镇的兴起和发展主要得益于( )

A. 人口迅速增长 B. 著名商帮出现 C. 高产作物引进 D. 商品经济发展

21.按图示的编制思路,其空白处应为( )

A. 废除丞相制度 B. 设立“三司” C. 设立锦衣卫 D. 实行“八股取士”

22.晚清学者汪士铎说:“人多之害,山顶已植黍稷,江中已有洲田,川中已辟老林,苗洞已开深菁,犹不足养,天地之力穷矣。”可见他已经意识到( )

A. 政局不稳 B. 环境恶化 C. 海防危机 D. 人口压力

23.清朝前期的小说中,大量提及明末清初外来作物和手工制品,如辣椒、眼镜、玻璃等等,这可以用来解释清朝( )

A. 与全球经济的联系 B. 社会危机空前严重 C. 文学作品脱离现实 D. 民族资本主义发展

24.孔子、墨子、孟子等均有以天下为己任的思想:北宋范仲淹的“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”;南宋文天祥的“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”;明末清初顾炎武的“天下兴亡,匹夫有责”,都体现了中国古代知识分子( )

A. 具有家国情怀 B. 主张和而不同 C. 崇尚天人合一 D. 重视以人为本

二、材料解析题:本大题共3小题,共26分。

25.我国自古以来就是一个多民族国家,各族人民密切交往、休戚与共,形成了中华民族多元一体的格局,共同推动了国家发展和社会进步。阅读材料,完成下列要求。

【边疆管辖】

材料一唐朝统治前期,国家统一,政治清明,经济繁荣,国力强盛。其民族政策以怀柔,招抚为主,对边疆民族采取的和亲政策次数之多,持续时间之长是历代王朝所无法比拟的。……清王朝把提高边疆各少数民族的向心力、加强有效行政管理和维护国家疆土有机结合,其对统一多民族国家的巩固作出的历史贡献是独特的,历史上任何时期的疆域版图及其有效控制程度均没有达到清朝的规模。因此,可以说历史上中国空前“大一统”版图的奠定是 18世纪由清朝最终完成的。

——摘编自马大正《中国古代的边疆政策与边疆治理》

【民族交融】

材料二如表所示

政权 民族关系

辽与宋 共存165年,和平时期122年,失和时期仅43年

宋与西夏 从1038年开始不断有边境战争,1044年议和,1084年再次交战,1098年后再无大规模战争

西夏与金 共存110多年,1122-1123年边境战争后议和,维持至1211年蒙古攻金

——摘编自翁独健主编《中国民族关系史纲要》

【抗击外敌】

材料三图表所示

图 1

图 2

图 3

(1) 根据材料一并结合所学知识,以西藏地区为例,分别说明唐朝“怀柔”民族政策和清朝“加强有效行政管理”的表现,并归纳清朝前期边疆治理的重要意义。

(2) 根据材料二,概括辽宋夏金时期民族关系发展的特点。结合所学知识,指出元朝时期经过民族交融后形成的新的民族是哪一个?

(3) 指出材料三中图1、图2两位人物在抗击外敌方面作出的主要历史贡献,并写出图3的反击战后中俄两国签订的第一个边界条约的名称。

(4) 综合上述材料并结合所学知识,谈谈当今我们应如何处理好民族关系?

26.泉州是宋元时期中国的世界海洋贸易中心,其兴衰见证了中国古代海洋贸易的辉煌与变迁。阅读材料,完成下列要求。

材料一元祐二年( 1087年),北宋政府在泉州设立市舶司,标志着泉州港进入海洋贸易的兴盛时期。港口选址于河海交汇之处,既得交通之便利,又可避台风之侵扰;不仅如此,泉州城内还有发达的手工业作坊,金银铜铁锡器的加工一应俱全。与此同时,世界各地的商品云集泉州港,贸易之盛,可从马可 波罗的笔下窥见一斑。

——摘编自宋新潮《泉州:海上丝绸之路的东方明珠》

材料二如图所示

1987年,南宋沉船“南海一号”在广东省阳江市被发现,沉船出水最多的是瓷器,以泉州德化窑青白瓷为主。相当一部分瓷器具有明显的异域风格,专家推测可能是外国人“来样定做”,如棱角分明的酒壶、喇叭口大碗、首饰盒等。

——据孟原召《宋元时期泉州沿海地区瓷器的外销》等

材料三图表所示

①开元寺

宋朝泉州官方地位最突出的佛教寺院 ②德化窑址

宋元时期泉州地区最繁忙的外销瓷器生产基地之一 ③九日山祈风石

记载了两宋时期,泉州郡守、市舶官员及皇室成员等为海外贸易商舶举行祈风仪式的史实。

④清净寺

宋元时期大批阿拉伯商人聚集于此 ⑤市舶司遗址

北宋政府于1087年在泉州设置 ⑥安溪青阳下草埔冶铁遗址

宋元时期泉州冶铁手工业的珍贵见证

材料四元朝末年以后,泉州港由盛转衰。明清政府出于国家安全的考虑。对海上贸易采取了严格的限制措施,宋元时期的合法海上贸易活动变为非法,闽南地区的走私和海盗活动猖獗。 1567年,“隆庆开海”后闽南地区的贸易中心转向漳州,清之后转向厦门。泉州港辉煌的时代就此结束。

——摘编自朱嘉仑《论宋元时期泉州港的兴起与衰落》

(1) 根据材料一,分析泉州在宋元时期呈现贸易繁荣局面的原因。

(2) 根据材料二,概括宋元时期泉州对外贸易的特点。

(3) 运用材料三中的相关资料,仿照表格中的示例,完成下表。(在答题纸字母A处填写序号,B处填写主题)

主题 示例:海洋贸易的管理 包容的文化态度 B ______

序号 示例:③⑤ A ______ ②⑥

(4) 根据材料四,指出元朝末年以后泉州港的发展趋势及其原因。

(5) 综合上述材料并结合所学知识,概括影响中国古港发展的因素。

27.在人类历史文明的长河中,中国人民创造了源远流长、博大精深的优秀传统文化,她是中华民族的“根”和“魂”,闪耀着耀眼的光芒。某中学开展“中国古代文化寻根探源”活动,请你阅读下列材料,参与完成探究。

探究一伟大工程

长城沿线的关城是重要的防御据点和关卡……清朝建立后,昔日浴血厮杀的长城关口成为熙熙攘攘的贸易市场,一个拆除了民族壁垒的封建大国的全国贸易市场正在形成,使长城同时成为各民族交往的纽带。

——摘编自屈琳《长城的历史文化价值与视觉艺术表现特征》

探究二科技著作

探究三古典文学

探究四戏曲艺术

18世纪后期,随着四大徽班的进京,③______逐渐形成。朝野并存、五方杂处的京师文化,使其融会了宫廷趣味与民间精神、综合了各种地方戏的表演艺术,曲词远较昆曲通俗,题材内容也多为市民喜好,因而流传日益广泛,最终成为所谓“国剧”。

——摘编自刘勇强《集成与转型:明中叶至辛亥革命的精神文明》

(1) 根据探究一示意图指出明长城修建的目的,并根据材料概括长城主要功能发生的变化。

(2) 科技著作是传承科技的媒介。根据探究二图1范例,从图2、图3中任选一本科技著作进行简介。

【图1范例】:《本草纲目》的作者是明朝医药学家李时珍。这部巨著总结了我国古代药物学成就,在世界医药史上占有重要地位。

(3) 古典文学是中华文明的重要组成部分。写出探究三年代尺上①处代表性文学艺术表现形式,并写出年代尺上②对应的代表作品一部。

(4) 结合所学知识,说出探究四横线上③是哪一种戏曲艺术?并根据探究四材料归纳其成为“国剧”的主要因素。

(5) 综合以上材料并结合所学知识,从“弘扬传统文化、提升文化自信”的角度,谈谈你的建议或感悟。

1.【答案】B

2.【答案】D

3.【答案】C

4.【答案】B

5.【答案】B

6.【答案】B

7.【答案】D

8.【答案】B

9.【答案】B

10.【答案】B

11.【答案】D

12.【答案】B

13.【答案】D

14.【答案】C

15.【答案】C

16.【答案】C

17.【答案】A

18.【答案】C

19.【答案】A

20.【答案】D

21.【答案】D

22.【答案】D

23.【答案】A

24.【答案】A

25.【答案】【小题1】唐朝:文成公主、金城公主入藏,唐蕃和亲,促进汉藏友好;清朝:设驻藏大臣,与达赖、班禅共同管理西藏;确立金瓶掣签制度。意义:巩固统一多民族国家,奠定中国辽阔版图,促进民族交融与边疆发展

【小题2】特点:各民族政权并立,和平与战争交替,和平是主流。新民族:回族(回回)

【小题3】图1戚继光:抗击倭寇,保卫东南沿海。图2郑成功:收复台湾,赶走荷兰殖民者。条约:《尼布楚条约》

【小题4】坚持民族平等、团结、共同繁荣;尊重各民族文化与习俗;加强民族交流交融,反对民族分裂;筑牢中华民族共同体意识等

26.【答案】【小题1】设立市舶司;拥有优良港口(港口交通便利);手工业发达;成为世界性商贸集散地(汇集世界各地商品)

【小题2】以瓷器为主,贸易路线涉及东亚、东南亚、南亚、西亚、东非等地

【小题3】A①④;B泉州手工业的发展

【小题4】由盛转衰。明清政府对海上贸易采取严格的限制措施;闽南地区的走私和海盗活动猖獗;贸易中心从泉州转向漳州和厦门

【小题5】国内外局势的变化;政府的政策;交通的发展;航海技术的发展等

27.【答案】【小题1】目的:防御北方蒙古等游牧民族南下。变化:由军事防御功能为主,转变为兼具民族交往纽带功能(清朝时成为贸易市场和民族交往纽带)

【小题2】选图2《天工开物》:《天工开物》作者是明朝宋应星,总结了明代农业、手工业生产技术等,被誉为“中国 17 世纪的工艺百科全书”

【小题3】①元曲;②《红楼梦》(或《三国演义》《水浒传》《西游记》等明清小说)

【小题4】③京剧。因素:融合宫廷趣味与民间精神;综合各种地方戏表演艺术;曲词通俗,题材符合市民喜好

【小题5】建议:加强传统文化保护与研究,如古籍修复、文物保护;利用新媒体传播传统文化,如短视频讲经典;学校增加传统文化课程与实践活动。感悟:传统文化是民族之根,传承弘扬能增强文化自信,让传统文化在新时代焕发光彩

第1页,共1页

同课章节目录