【新课预习衔接】第一章 机械运动(含解析)2025-2026学年人教版物理八年级上册

文档属性

| 名称 | 【新课预习衔接】第一章 机械运动(含解析)2025-2026学年人教版物理八年级上册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 725.8KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2025-06-29 11:45:33 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

第一章 机械运动

一、单选题

1.小虹同学用毫米刻度尺对铅笔进行了四次测量,记录数据是:18.21cm,18.20cm,18.23cm,18.22cm,18.34cm,则铅笔长度的测量值是( )

A.18.21cm B.18.22cm C.18.24cm D.18.215cm

2.中学生正常步行的速度约为( )

A.1km/h B.10km/h C.1m/s D.10m/s

3.甲车行驶的路程是乙车行驶路程的 ,甲车和乙车的速度之比是5:6,则甲乙两车所用的时间之比是( )

A.5:9 B.5:4 C.4:5 D.9:5

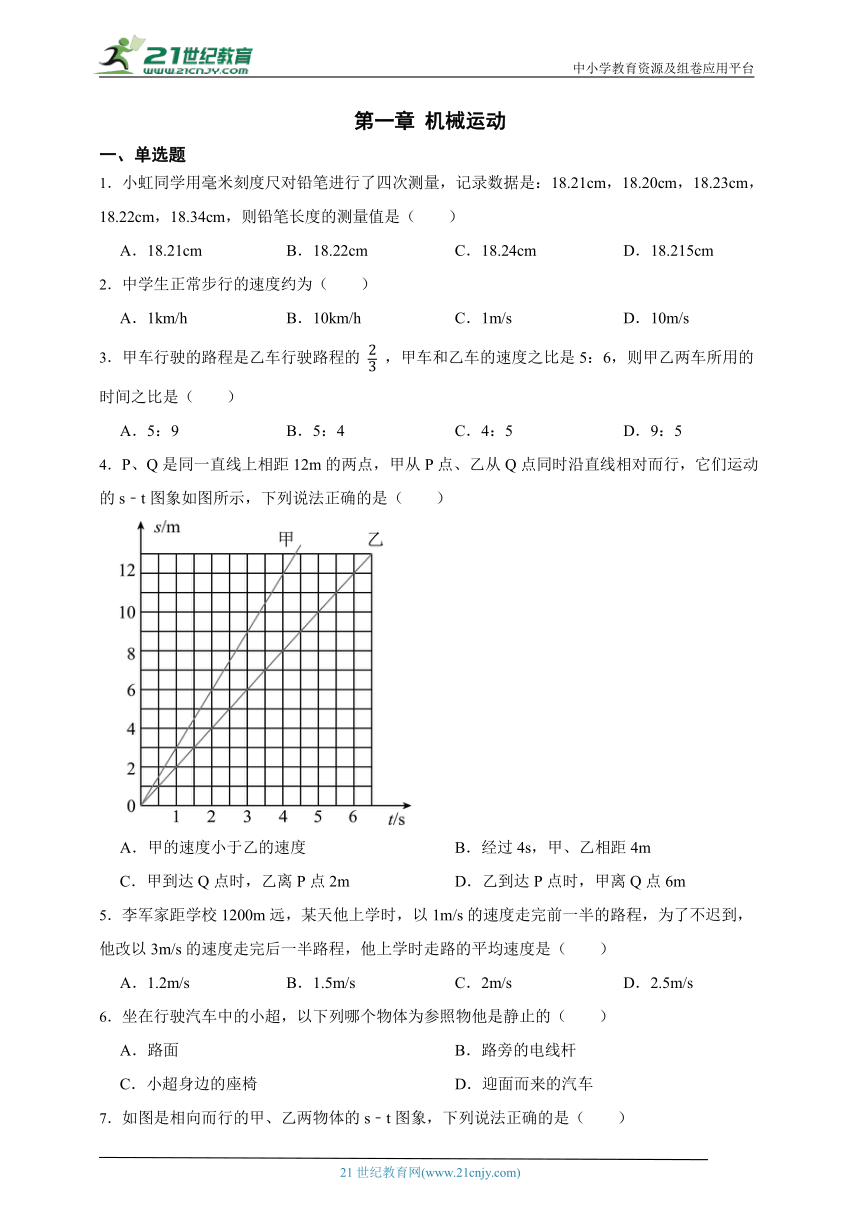

4.P、Q是同一直线上相距12m的两点,甲从P点、乙从Q点同时沿直线相对而行,它们运动的s﹣t图象如图所示,下列说法正确的是( )

A.甲的速度小于乙的速度 B.经过4s,甲、乙相距4m

C.甲到达Q点时,乙离P点2m D.乙到达P点时,甲离Q点6m

5.李军家距学校1200m远,某天他上学时,以1m/s的速度走完前一半的路程,为了不迟到,他改以3m/s的速度走完后一半路程,他上学时走路的平均速度是( )

A.1.2m/s B.1.5m/s C.2m/s D.2.5m/s

6.坐在行驶汽车中的小超,以下列哪个物体为参照物他是静止的( )

A.路面 B.路旁的电线杆

C.小超身边的座椅 D.迎面而来的汽车

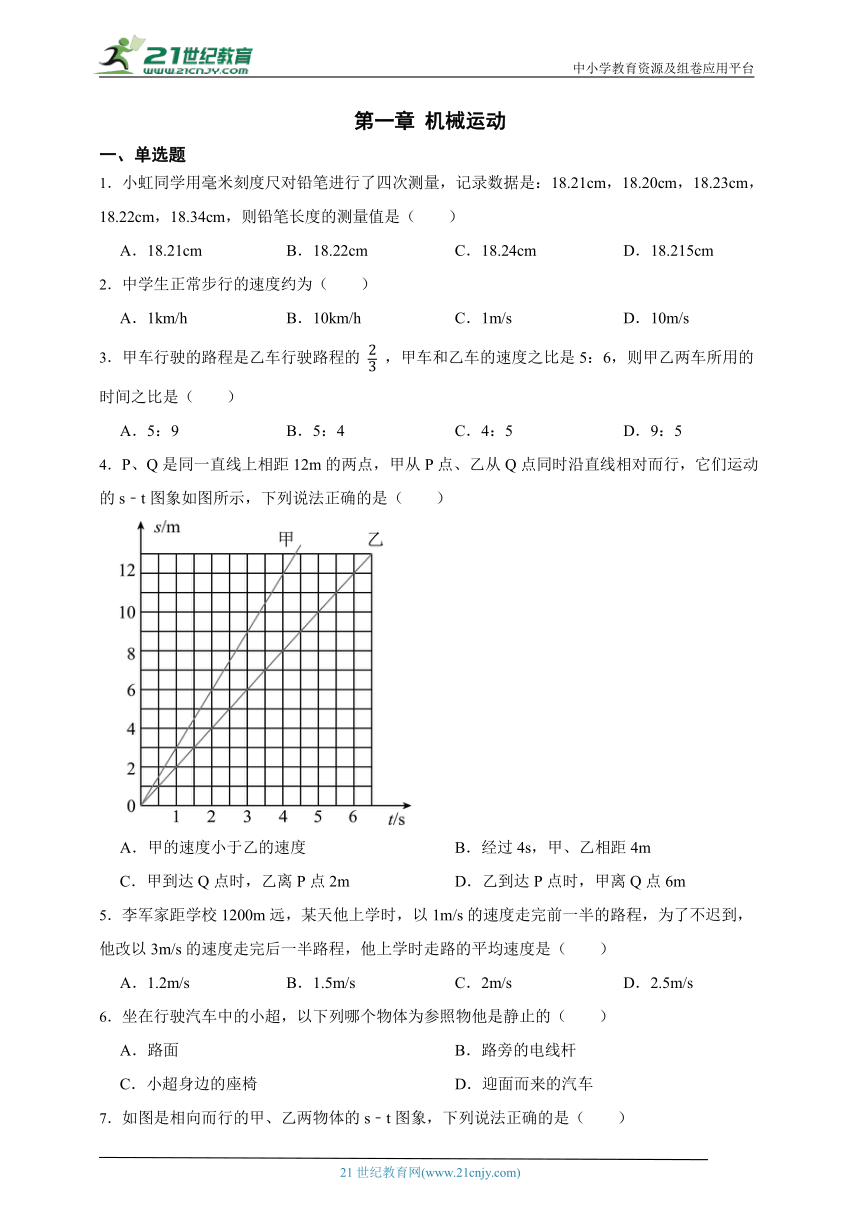

7.如图是相向而行的甲、乙两物体的s﹣t图象,下列说法正确的是( )

A.相遇时两物体通过的路程均为100m

B.0﹣30s内甲、乙均做匀速直线运动

C.甲、乙是同时出发的

D.甲的运动速度为10m/s

8.有5把刻度尺:①零刻线一端已磨损的尺;②刻度线模糊不清的尺;③最小分度不是毫米的尺;④比被测长度短的尺;⑤刻度不均匀的尺.这些尺子中不能用来测量物体长度的刻度尺是( )

A.①和② B.②和⑤

C.③和④ D.5把刻度尺都不行

二、多选题

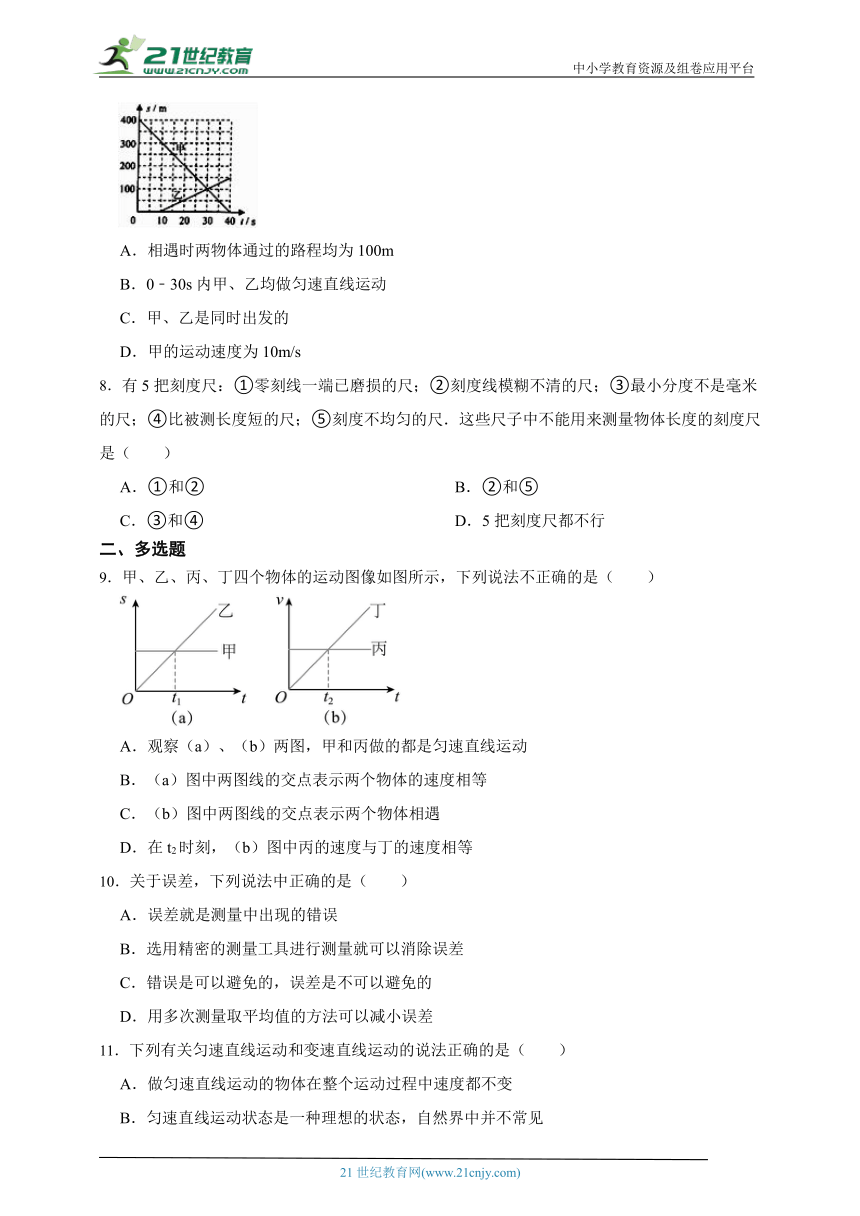

9.甲、乙、丙、丁四个物体的运动图像如图所示,下列说法不正确的是( )

A.观察(a)、(b)两图,甲和丙做的都是匀速直线运动

B.(a)图中两图线的交点表示两个物体的速度相等

C.(b)图中两图线的交点表示两个物体相遇

D.在t2时刻,(b)图中丙的速度与丁的速度相等

10.关于误差,下列说法中正确的是( )

A.误差就是测量中出现的错误

B.选用精密的测量工具进行测量就可以消除误差

C.错误是可以避免的,误差是不可以避免的

D.用多次测量取平均值的方法可以减小误差

11.下列有关匀速直线运动和变速直线运动的说法正确的是( )

A.做匀速直线运动的物体在整个运动过程中速度都不变

B.匀速直线运动状态是一种理想的状态,自然界中并不常见

C.做变速直线运动的物体在某两个相等的时间段内通过的路程肯定不相等

D.做变速直线运动的物体运动快慢一般用平均速度表示

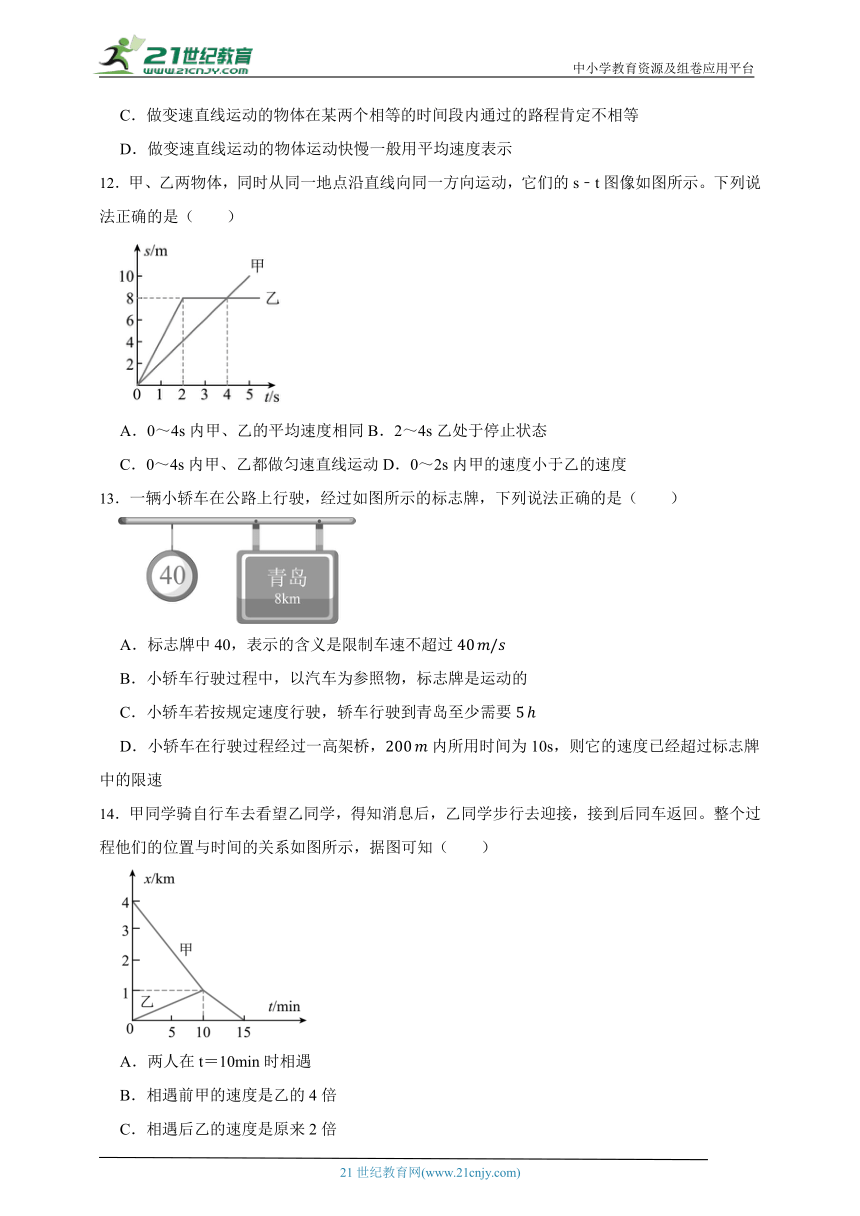

12.甲、乙两物体,同时从同一地点沿直线向同一方向运动,它们的s﹣t图像如图所示。下列说法正确的是( )

A.0~4s内甲、乙的平均速度相同B.2~4s乙处于停止状态

C.0~4s内甲、乙都做匀速直线运动D.0~2s内甲的速度小于乙的速度

13.一辆小轿车在公路上行驶,经过如图所示的标志牌,下列说法正确的是( )

A.标志牌中40,表示的含义是限制车速不超过

B.小轿车行驶过程中,以汽车为参照物,标志牌是运动的

C.小轿车若按规定速度行驶,轿车行驶到青岛至少需要

D.小轿车在行驶过程经过一高架桥,内所用时间为10s,则它的速度已经超过标志牌中的限速

14.甲同学骑自行车去看望乙同学,得知消息后,乙同学步行去迎接,接到后同车返回。整个过程他们的位置与时间的关系如图所示,据图可知( )

A.两人在t=10min时相遇

B.相遇前甲的速度是乙的4倍

C.相遇后乙的速度是原来2倍

D.整个过程甲的平均速度是乙的1.5倍

15.秋季运动会上,“4×100”是一个展现团队合作水平的重要项目,参赛组成员的速度整齐与否是一个影响胜利的重要因素。我们将模型简化成“2×100”,若第一小组两位同学跑前、后半程的平均速度均为v;而第二小组两位同学跑前、后半程的平均速度分别为v+a和v-a(a>0)。则跑完全程( )

A.第二小组的平均速度为

B.第二小组的平均速度为

C.两个小组完成比赛的时间之差与a成正比

D.水平整齐的参赛组更容易赢得比赛

16.甲.乙两辆汽车分别于A,B车站之间沿直线匀速往返行驶,且汽车每到一车站立即掉头,不计车的掉头时间。某时刻,甲、乙两辆汽车恰好同时分别从A,B两车站出发,两车第一次到达同一地点时距离A车站100 km,第二次到达同一地点时距离B车站30km,则A,B两车站的距离可能为(小数点后保留一位)( )

A.120.0 km B.270.0 km C.310.7km D.408.3 km

三、填空题

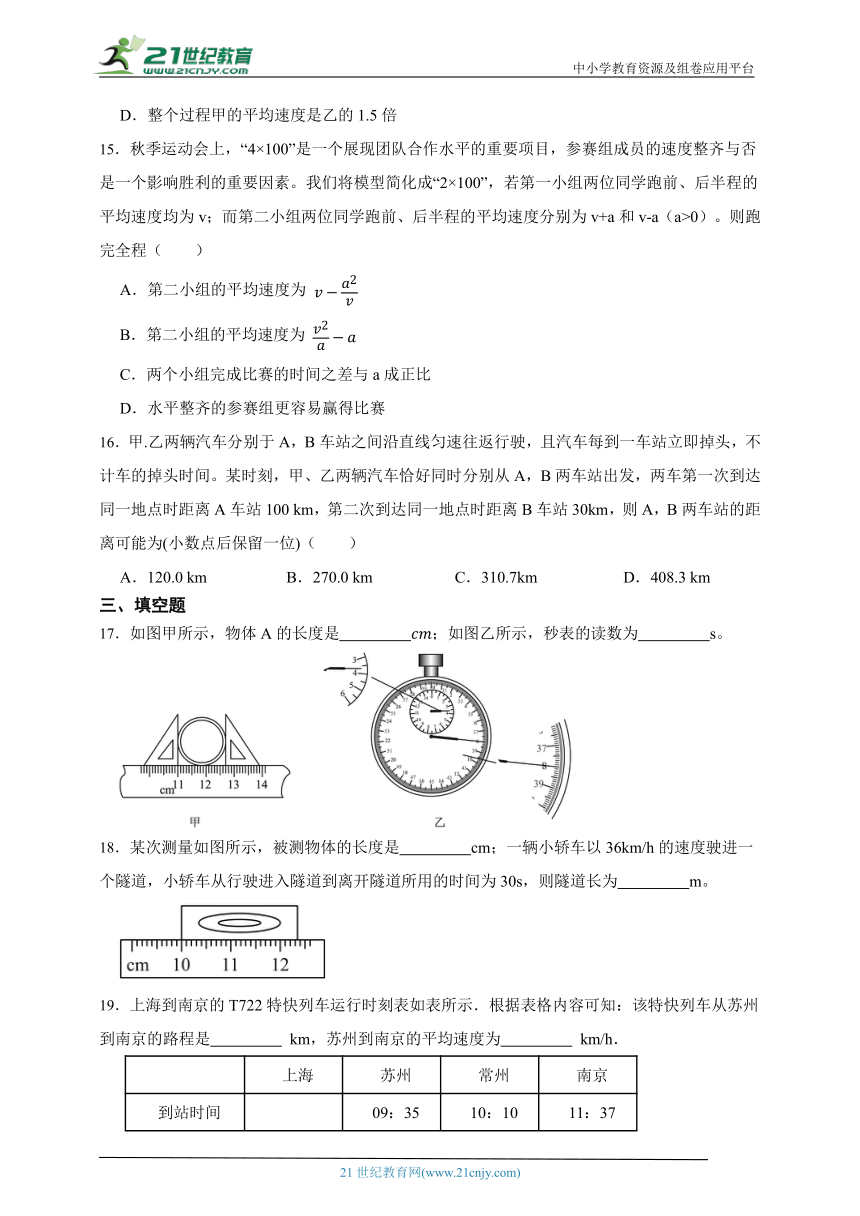

17.如图甲所示,物体A的长度是 ;如图乙所示,秒表的读数为 s。

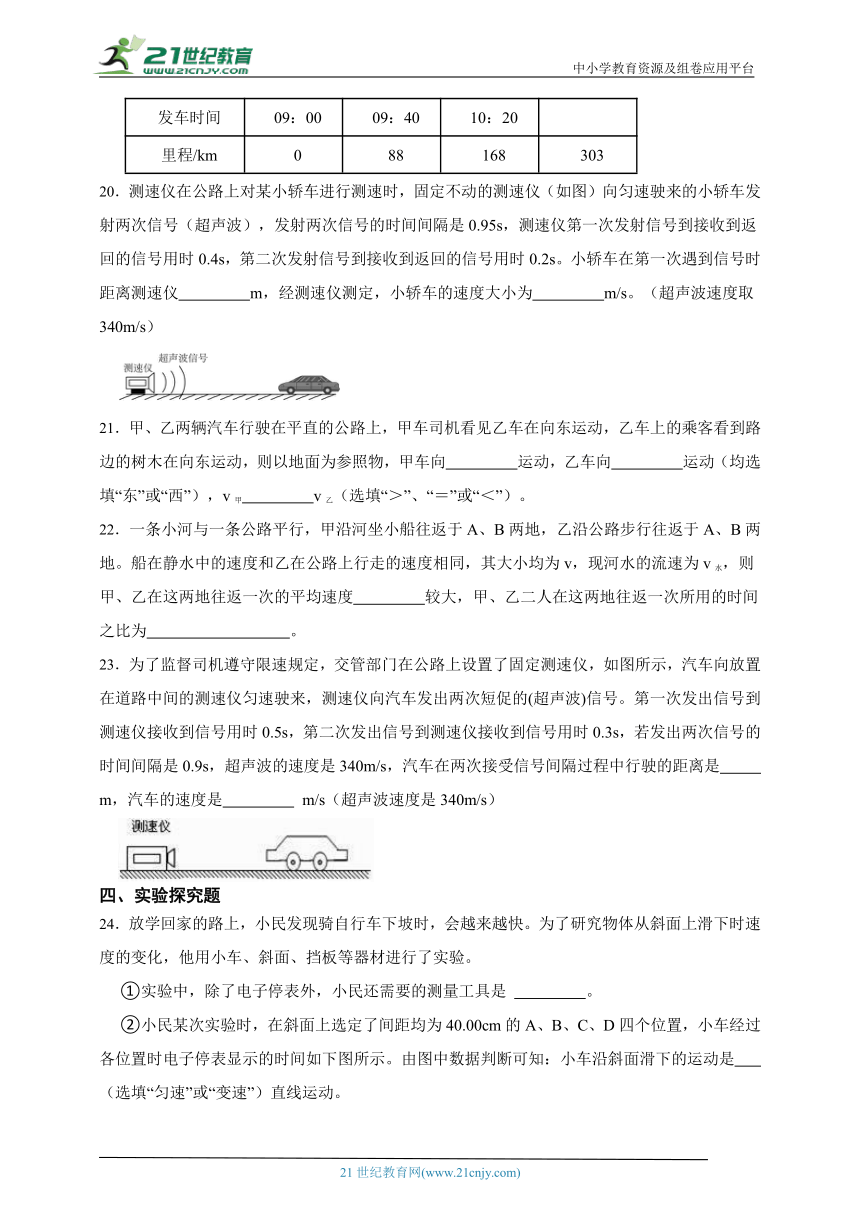

18.某次测量如图所示,被测物体的长度是 cm;一辆小轿车以36km/h的速度驶进一个隧道,小轿车从行驶进入隧道到离开隧道所用的时间为30s,则隧道长为 m。

19.上海到南京的T722特快列车运行时刻表如表所示.根据表格内容可知:该特快列车从苏州到南京的路程是 km,苏州到南京的平均速度为 km/h.

上海 苏州 常州 南京

到站时间 09:35 10:10 11:37

发车时间 09:00 09:40 10:20

里程/km 0 88 168 303

20.测速仪在公路上对某小轿车进行测速时,固定不动的测速仪(如图)向匀速驶来的小轿车发射两次信号(超声波),发射两次信号的时间间隔是0.95s,测速仪第一次发射信号到接收到返回的信号用时0.4s,第二次发射信号到接收到返回的信号用时0.2s。小轿车在第一次遇到信号时距离测速仪 m,经测速仪测定,小轿车的速度大小为 m/s。(超声波速度取340m/s)

21.甲、乙两辆汽车行驶在平直的公路上,甲车司机看见乙车在向东运动,乙车上的乘客看到路边的树木在向东运动,则以地面为参照物,甲车向 运动,乙车向 运动(均选填“东”或“西”),v甲 v乙(选填“>”、“=”或“<”)。

22.一条小河与一条公路平行,甲沿河坐小船往返于A、B两地,乙沿公路步行往返于A、B两地。船在静水中的速度和乙在公路上行走的速度相同,其大小均为v,现河水的流速为v水,则甲、乙在这两地往返一次的平均速度 较大,甲、乙二人在这两地往返一次所用的时间之比为 。

23.为了监督司机遵守限速规定,交管部门在公路上设置了固定测速仪,如图所示,汽车向放置在道路中间的测速仪匀速驶来,测速仪向汽车发出两次短促的(超声波)信号。第一次发出信号到测速仪接收到信号用时0.5s,第二次发出信号到测速仪接收到信号用时0.3s,若发出两次信号的时间间隔是0.9s,超声波的速度是340m/s,汽车在两次接受信号间隔过程中行驶的距离是 m,汽车的速度是 m/s(超声波速度是340m/s)

四、实验探究题

24.放学回家的路上,小民发现骑自行车下坡时,会越来越快。为了研究物体从斜面上滑下时速度的变化,他用小车、斜面、挡板等器材进行了实验。

①实验中,除了电子停表外,小民还需要的测量工具是 。

②小民某次实验时,在斜面上选定了间距均为40.00cm的A、B、C、D四个位置,小车经过各位置时电子停表显示的时间如下图所示。由图中数据判断可知:小车沿斜面滑下的运动是 (选填“匀速”或“变速”)直线运动。

③完成实验后,小民在评估时意识到,时间不容易测准。在测量时间时,以下做法中能减小测量误差的是 。

A.熟练使用电子停表

B.适当减小斜面的倾角

C.适当减小选定位置的间距

D.用光电计时器代替电子停表

五、计算题

25.一门反坦克炮瞄准一辆坦克,开炮后0.6s看到炮弹在坦克上爆炸,经过2.1s听到爆炸声。若声速是340m/s。求:

(1)反坦克炮与坦克之间的距离?

(2)炮弹的水平飞行速度是多大?

26.我国“奋斗者”号载人潜水器,其下潜的速度为20m/s,从接触水面开始计时,时悬停静止于海中,为测出悬停处距离海底深度,向海底发射一束超声波,12s后收到返回的超声波信息(超声波在海水中的速度是)。求:

(1)潜水器下潜的深度;

(2)潜水器悬停处距海底的深度。

27.一座大桥长1570米,一列长为110米的火车匀速行驶.这辆列车完全通过这座大桥需120秒,则火车的速度是多少米每秒?

28.以下表格是北京到上海D301的列车时刻表。请根据列车时刻表回答下列问题:

(1)D301次列车由 北京到上海全程的平均速度大约是多少千米/小时?

(2)某次列车速度为120km/h,如果此列车从北京开往上海,那么从北京到上海做此列车需要多长时间?

六、作图题

29.小华同学以2m/s的速度做匀速直线运动,请在如图中作出小华同学运动过程的路程-时间图像。

30.某物体以5m/s做匀速直线运动,请你在v-t坐标图像中表示出它的速度图像。

31.用一把直尺和一块三角板可以测量一个圆锥体的高度,请在图甲中画出测量的方法;用两块带刻度的三角板也可以测量圆锥体的高度。请在图乙中画出测量的方法。

七、综合题

32.某班同学用皮尺和秒表测平均速度时,四位记时员记录了小明同学跑步通过10m、20m、30m、40m处的时间并列于下表:

路程/m 10 20 30 40

时间/s 2.5 5.3 6.5 9.2

根据表中数据,计算出小明同学下列跑步的平均速度:

(1)从起点到10m处的平均速度是 m/s;

(2)从10m处到30m处的平均速度是 m/s。

33.学校运动会上,自行车100m比赛正在紧张地进行着。

(1)请你说出一种测量自行车后轮周长的方法: 。

(2)在比赛过程中,你是如何判断谁骑得快的?说出你的依据。

(3)小聪同学的100m成绩为l7s,小明同学50m的成绩为8s,要知道他俩谁骑得快,应该怎么办?

(4)在行驶过程中以 为参照物,小明是静止的。

34.国庆长假,小明一家自驾汽车到湖南某景点游玩导航给出了“时间最短”、“备选方案一”、“备选方案二”3个方案,如图1所示

(1)若选择“时间最短”方案恰准时到达,求汽车的平均速度;

(2)若保持20m/s的速度按“备选方案二”的路径行驶,求全程所需时间。

(3)若途中经过一段长为25公里、区间限速120公里每小时的区间测速路段的两个监测点的时刻如图2所示,请通过计算进行说明这辆轿车在该路段会不会被判超速?

35.某校同学在水平直道上进行1000米跑步比赛。甲、乙两位同学同时出发,甲同学在整个比赛过程中作匀速运动。乙同学出发后,经过100秒通过的路程400米,此时他发现比甲同学落后100米;接着乙同学以6米/秒的速度追赶,经过50秒没有赶上;然后乙同学发起冲刺,最后比甲同学提前10秒到达终点 .

(1)甲同学比赛中的速度为多少m/s .

(2)乙同学出发后,前100秒时间内的平均速度是多少m/s .

(3)乙同学最后冲刺的平均速度是多少m/s .

答案解析

1.【答案】B

【知识点】误差及其减小方法

2.【答案】C

【知识点】速度与物体运动

【解析】【解答】正常情况下,中学生步行的速度在

左右;ABD不符合题意,C符合题意。

故答案为:C。

【分析】根据常见物体的运动速度解答。

3.【答案】C

【知识点】速度公式及其应用

【解析】【解答】由题意可知,s甲:s乙=2:3,v甲:v乙=5:6,

由v= 可得,甲、乙两车所用的时间之比:

故答案为:C.

【分析】熟练运用速度的计算公式v= ,特别是掌握数学上的分数与分数的除法。

4.【答案】D

【知识点】速度公式及其应用;时间速度路程的图像分析

【解析】【解答】A.由图知,在第4s时,甲的路程为12m,甲的速度,

当时间为6s时,乙的路程为12m,则乙的速度,

所以甲的速度大于乙的速度,故A错误;

BC.经过4s,由题意知甲运动了12m到达Q点,乙运动了8m,

则乙离P点距离为12m﹣8m=4m;

则甲、乙相距8m,故BC错误;

D.由图像知,乙到达P点时,行走路程为12m,用时6s,

此时甲行走的路程 ;

则甲离Q点距离 ;

故D正确。

故选D。

【分析】从图像中提取信息,根据s=vt及变形式对各个选项分析判断。

5.【答案】B

【知识点】速度公式及其应用

6.【答案】C

【知识点】运动和静止的相对性

【解析】【解答】解:利用机械运动的定义可知,静止指的是两者之间的位置没有变化.下面哪一个物体与小明之间的位置没有变化,哪个物体就可选作参照物.

A、由于小超是坐在行驶的汽车里,所以他相对于地面的位置要发生变化.若以它为参照物,则小超是运动的.故A错误.

B、由于小超是坐在行驶的汽车里,所以他相对于路旁电线杆的位置要发生变化.若以它为参照物,则小超是运动的.故B错误.

C、小超相对于身旁的座椅位置没有变化,所以以座椅为参照物,他是静止的.故C正确.

D、由于小超乘坐的汽车与对面驶来的汽车的位置在发生变化.若以它为参照物,则小超是运动的.所以D错误.

故选C.

【分析】根据选择项中提到的物体与小明之间的位置关系结合机械运动中关于静止的物理含义即可得到答案.

7.【答案】D

【知识点】时间速度路程的图像分析

【解析】【解答】A. 相遇时乙通过的路程为100 m,甲通过的路程: ,A不符合题意.

B. 0-30s内甲做匀速直线运动,乙在前10s是静止的,10-30s做匀速直线运动,B不符合题意.

C. 乙比甲晚出发10 s,C不符合题意.

D. 甲的运动速度: ,D符合题意.

故答案为:D.

【分析】结合图象中图线的形状,判断物体的运动情况;再运用速度的公式v=得出正确的选项.

8.【答案】B

【知识点】刻度尺的使用

【解析】【解答】如果刻度尺的零刻线磨损时,可以从其它整数刻度开始,也可以测出物体的长度,刻度尺①可以使用;

如果刻度尺的刻线模糊不清,会造成读数错误,刻度尺②不能使用;

测量物体的时候要选择适合的刻度尺,不是都选用最小刻度是毫米的尺子,刻度尺③可以使用;

若刻度尺的长度比物体短,可以进行分段测量,也可以测出物体的长度,刻度尺④可以使用;

如果刻度不均匀,则测出物体的长度不准确,刻度尺⑤不能使用;

即不能使用的刻度尺为②和⑤;

故选B。

【分析】掌握刻度尺的选择和使用规则。

9.【答案】A,B,C

【知识点】时间速度路程的图像分析

10.【答案】C,D

【知识点】误差及其减小方法

【解析】【解答】解:A、误差不是测量中的错误,错误是遵守操作规程或读数粗心造成的,A不符合题意;

B、选用精密的测量工具进行测量可以减小误差,但不能消除误差,B不符合题意;

C、错误是可以避免的,误差是不可以避免的,C符合题意;

D、用多次测量取平均值的方法可以减小误差,D符合题意。

故答案为:CD。

【分析】误差是测量值和真实值间的差异,不是错误,可以通过多次测量计算平均值、改用精密的测量仪器等,可以减小误差。

11.【答案】A,B,D

【知识点】速度与物体运动;匀速直线运动特点

【解析】【解答】 A、做匀速直线运动的物体在整个运动过程中速度都不变,故A正确;

B、生活中真正的匀速直线运动很少,因此匀速直线运动是一种理想模型运,故B正确;

C、做变速直线运动的物体在某两个相等的时间段内通过的路程可能相等,故C错误;

D、做变速直线运动的物体运动快慢一般用平均速度表示,故D正确。

故答案为:ABD

【分析】 (1)匀速直线运动的特点:在整个运动过程中,物体的运动方向和速度大小都保持不变。

(2)平均速度是指在某段时间内,物体运动的路程,与所用时间的比值,反映的是某段路程中物体运动的平均快慢。

12.【答案】A,B,D

【知识点】时间速度路程的图像分析

13.【答案】B,D

【知识点】速度与物体运动;速度公式及其应用;运动和静止的相对性

14.【答案】A,C

【知识点】速度公式及其应用;时间速度路程的图像分析

15.【答案】A,D

【知识点】速度公式及其应用

【解析】【解答】第一小组所用时间

第二小组所用时间

第二小组的平均速度

两个小组所用时间之差

这不是正比例函数,全组跑完全程的时间

第一组的时间不变,第二组的时间随a的增大会增大,故水平整齐的参赛组更容易赢得比赛,AD符合题意,BC不符合题意。

故答案为:AD。

【分析】利用路程和速度的比值计算时间,根据总路程和总时间的比值计算平均速度。

16.【答案】A,B,C

【知识点】速度公式及其应用

【解析】【解答】设A、B两站间的距离是L,甲、乙两辆汽车分别从A、B两车站出发,到第一次相遇所用时间为t1,

从第一次相遇到第二次相遇所用时间为t2;

(1)第一次相遇后,甲、乙两车分别到达B站与A站,在返回的途中第二次相遇时,

(v甲+v乙)t1=L,

v甲t1=100km,

(v甲+v乙)t2=2L,

v甲(t1+t2)=L+30km,

v乙(t1+t2)=2L-30km,

联立以上方程解得:L=270km;

(2)第一次相遇后,甲车到达B站,在返回的过程中,从后面追上乙车,第二次相遇,

(v甲+v乙)t1=L,

v甲t1=100km,

v甲(t1+t2)=L+30km,

v乙(t1+t2)=30km,

(v甲+v乙)t2=2×30km,

联立以上方程解得:L=120km;

(3)第一次相遇后,乙车到达A站,在返回的途中,乙车从后面追上甲车,

(v甲+v乙)t1=L,

v甲t1=100km,

v甲(t1+t2)=L-30km,

v乙(t1+t2)=2L-30km,

v乙t2=100km+L-30km,

联立以上方程解得:L=310.7km;

故选ABC。

【分析】分析甲、乙两车的运动过程,由公式s=vt分三种情况列方程解题,

(1)第一次相遇后,甲、乙两车分别到达B站与A站,在返回的途中第二次相遇;

(2)第一次相遇后,甲车到达B站,在返回的过程中,从后面追上乙车,第二次相遇;

(3)第一次相遇后,乙车到达A站,在返回的途中,乙车从后面追上甲车。

17.【答案】1.70;218

【知识点】时间及其测量;刻度尺的使用

18.【答案】2.35;300

【知识点】刻度尺的使用;速度公式及其应用

19.【答案】215;110.3

【知识点】速度公式及其应用

【解析】【解答】解:

T722次列车由苏州驶至常南京的路程s=303km﹣88km=215km,

由苏州驶至南京行驶的时间t=11:37﹣9:40=1:57min= h,

T722次列车由苏州驶至南京全程中的平均速度:

v= = ≈110.3km/h.

故答案为:215;110.3.

【分析】从表中读出列车的行驶里程和时间,根据v= 求出速度.

20.【答案】68;40

【知识点】速度公式及其应用

21.【答案】西;西;>

【知识点】速度公式及其应用;参照物及其选择

【解析】【解答】路边的树木与地面之间没有位置变化,是相对静止的;乙车上的乘客看到路边的树木向东运动,说明以地面为参照物,乙车向西运动;甲车上的乘客看到乙车向东运动,故以地面为参照物,甲车是也向西运动,但速度比乙车快。

【分析】相对于参照物,没有位置变化时,物体是静止的,有位置变化,物体是运动的。

22.【答案】乙;

【知识点】速度与物体运动;速度公式及其应用

【解析】【解答】设AB间路程为s,甲顺流的时间为,逆流的时间为

甲往返一次用的时间为,

甲的平均速度为

乙步行往返于AB两地的速度为v,由于,乙的平均速度大。

甲往返一次用的时间为:,乙往返一次需用的时间为:

所以甲、乙二人在这两地往返一次所用的时间之比为:

【分析】顺流速度为水流速度和船行速度之和;逆流速度是船速和水速之差;根据,计算时间,利用,计算平均速度;根据时间,计算比值。

23.【答案】34;42.5

【知识点】速度公式及其应用

【解析】【解答】第一次发出信号到测速仪接收到信号用时0.5s,信号到达汽车的时间为0.25s,则此时汽车距测速仪的距离为:

;

第二次发出信号到测速仪接收到信号用时0.3s,第二次信号到达汽车用时为0.15s,此时汽车距测速仪的距离又为: ;

汽车接收到两次信号的间隔过程中,行驶的距离为: ;

汽车前行34m用的时间为: ;

根据 得汽车的车速为: 。

故答案为:34;42.5.

【分析】(1)测速仪第一次发出超声波时,经过了0.25s到达了汽车处,而信号从汽车处返回测速仪,也行驶了0.25s的时间;在第二次发出的信号,在与汽车相遇返回到测速仪时,超声波行驶了0.15s;这两次汽车与测速仪的距离差就是汽车行驶的距离;

(2)找出汽车在两次接收到信号间隔过程中所用的时间(汽车运动的时间为从第一次与超声波相遇开始,到第二次与超声波相遇结束。求出这个时间,就是汽车运动的时间),利用速度公式求解汽车速度.

24.【答案】刻度尺;匀速;ABD

【知识点】测量物体运动的平均速度

【解析】【解答】①根据实验原理分析需要的测量工具,研究物体从斜面上滑下时速度的变化,除了需要用电子停表测物体运动的时间,还要用刻度尺测量物体运动的路程。

②相同路程比较时间可比较物体运动的快慢,从而知物体是做匀速还是变速直线运动,由题知,A、B、C、D四个位置的间距相等,由图1知,小车沿斜面滑下过程中经过AB、BC、CD各段的时间约相等(有点小误差),所以小车沿斜面滑下的运动是匀速直线运动。

③为了时间的测量更准确,可从适当延长小车各段的运动时间,A.熟练使用电子停表,能更准确的记录时间,故A符合题意;

B.适当减小斜面的倾角,能使小车滑下的时间延长,故B符合题意;

C.适当减小选定位置的间距,小车下滑的时间缩短,不能减小误差,故C不符合题意;

D.能更准确地记录时间,能减小误差,故D符合题意。

故选ABD。

【分析】①根据实验原理分析需要的测量工具;

②相同路程比较时间可比较物体运动的快慢,从而知物体是做匀速还是变速直线运动;

③为了时间的测量更准确,可从适当延长小车各段的运动时间上分析判断;

25.【答案】(1)510m;(2)850m/s

【知识点】速度公式及其应用

26.【答案】(1)解: 潜水器下潜的深度为

答:潜水器下潜的深度为;

(2)解:2s是超声波往返的总时间,所以潜水器悬停处距海底的深度为

答:潜水器悬停处距海底的深度为。

【知识点】速度公式及其应用

【解析】【分析】(1)根据 求出潜水器下潜到深度;

(2)根据 求出潜水器悬停处距海底的深度。

27.【答案】解:由s1=1570m+110m=1680m;t1=120s

所以v= = =14m/s.

答:火车的速度是14m/s.

【知识点】速度公式及其应用

【解析】【分析】已知车长、桥长和通过桥的时间可以利用v= 求车的速度.

28.【答案】(1)北京到上海总平均速度为;

(2)根据路程和速度计算时间为。

【知识点】速度公式及其应用

【解析】【分析】(1)利用总路程和总时间的比值计算速度;

(2)根据路程和速度的比值计算时间。

29.【答案】

【知识点】速度公式及其应用;时间速度路程的图像分析

30.【答案】

【知识点】匀速直线运动特点;时间速度路程的图像分析

31.【答案】解:如图所示:

;

【知识点】长度及其测量

【解析】【解答】图甲中画法:

步骤一:如下图所示,把圆锥体放在水平桌面上;

步骤二:如下图所示,放好直尺和三角板;

步骤三:如下图所示,读出直尺上的示数即为圆锥体的高h。

测量的平面图如下图所示:

图乙中画法:

步骤一:如下图所示,把圆锥体放在水平桌面上;

步骤二:如下图所示,放好两块三角板;

步骤三:如下图所示,读出竖直放置的三角板的示数即为圆锥体的高h。

测量的平面图如下图所示:

【分析】用刻度尺测量物体的长度时要求刻度尺紧贴被测物体,但测量圆锥体的高时其长度端点的位置不易确定,可借助于三角板、桌面等将圆锥体卡住,把不可直接测量的长度转移到刻度尺上,从而直接测出该长度。

32.【答案】(1)4

(2)5

【知识点】速度公式及其应用

【解析】【解答】(1)从起点到10m处的平均速度

(2)由表中数据可知,从10m处到30m处的路程是s=30m-10m=20m

所用时间是t=6.5s-2.5s=4s

平均速度

【分析】(1)根据公式,可求出平均速度;

(2)根据公式,可求出平均速度。

33.【答案】(1)用刻度尺测量轮子的直径D,轮子的周长为s=πD

(2)观察自行车比赛跑时,某一时刻运动员所用的时间相同,如果要比较谁骑得快,就要看谁骑过的路程长,也就是谁骑在前面

(3)根据速度公式v= 计算出小聪和小明的速度进行比较

(4)小明所骑的自行车

【知识点】长度及其测量;速度与物体运动;速度公式及其应用

【解析】【解答】(1)测量圆的直径可以计算周长;

(2)判断运动的快慢,可以在相同时间内比较路程的长短;

(3)判断物体运动的快慢时,若路程和时间都不同,可以利用路程和时间的比值计算速度的大小;

(4)自行车行驶时,若人是静止的,是相对于自行车而言的。

【分析】(1)利用圆的直径可以计算周长;

(2)根据相同时间比较路程的方法可以比较速度的大小;

(3)根据物体的路程和时间的比值可以计算速度的大小;

(4)相对于参照物,没有位置变化就是静止的。

34.【答案】(1)86km/h;(2)6h;(3)会被判超速

【知识点】速度公式及其应用;测量物体运动的平均速度

35.【答案】(1)解:经过100秒甲通过的路程 ,甲的速度:

答:甲同学比赛中的速度是5m/s .

(2)解:乙同学出发后,前100秒时间内的平均速度:

答:乙同学出发后,前100秒时间内的平均速度为4m/s .

(3)解:根据题意可以知道甲通过全程用的时间为 , 所以乙用的总时间为 , 乙同学最后冲刺阶段的时间 追赶阶段通过的路程: ,

冲刺阶段的路程 s ,

最后冲刺的平均速度:

答:乙同学最后冲刺的平均速度为7.5m/s .

【知识点】速度公式及其应用

【解析】【分析】(1)(2)利用速度公式计算甲和乙同学比赛中的速度;

(3)根据甲、乙同学跑完全程所用的时间,计算出乙同学冲刺所用的时间;根据追赶阶段的路程,求出乙冲刺的路程,利用速度公式计算冲刺的平均速度 .

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

第一章 机械运动

一、单选题

1.小虹同学用毫米刻度尺对铅笔进行了四次测量,记录数据是:18.21cm,18.20cm,18.23cm,18.22cm,18.34cm,则铅笔长度的测量值是( )

A.18.21cm B.18.22cm C.18.24cm D.18.215cm

2.中学生正常步行的速度约为( )

A.1km/h B.10km/h C.1m/s D.10m/s

3.甲车行驶的路程是乙车行驶路程的 ,甲车和乙车的速度之比是5:6,则甲乙两车所用的时间之比是( )

A.5:9 B.5:4 C.4:5 D.9:5

4.P、Q是同一直线上相距12m的两点,甲从P点、乙从Q点同时沿直线相对而行,它们运动的s﹣t图象如图所示,下列说法正确的是( )

A.甲的速度小于乙的速度 B.经过4s,甲、乙相距4m

C.甲到达Q点时,乙离P点2m D.乙到达P点时,甲离Q点6m

5.李军家距学校1200m远,某天他上学时,以1m/s的速度走完前一半的路程,为了不迟到,他改以3m/s的速度走完后一半路程,他上学时走路的平均速度是( )

A.1.2m/s B.1.5m/s C.2m/s D.2.5m/s

6.坐在行驶汽车中的小超,以下列哪个物体为参照物他是静止的( )

A.路面 B.路旁的电线杆

C.小超身边的座椅 D.迎面而来的汽车

7.如图是相向而行的甲、乙两物体的s﹣t图象,下列说法正确的是( )

A.相遇时两物体通过的路程均为100m

B.0﹣30s内甲、乙均做匀速直线运动

C.甲、乙是同时出发的

D.甲的运动速度为10m/s

8.有5把刻度尺:①零刻线一端已磨损的尺;②刻度线模糊不清的尺;③最小分度不是毫米的尺;④比被测长度短的尺;⑤刻度不均匀的尺.这些尺子中不能用来测量物体长度的刻度尺是( )

A.①和② B.②和⑤

C.③和④ D.5把刻度尺都不行

二、多选题

9.甲、乙、丙、丁四个物体的运动图像如图所示,下列说法不正确的是( )

A.观察(a)、(b)两图,甲和丙做的都是匀速直线运动

B.(a)图中两图线的交点表示两个物体的速度相等

C.(b)图中两图线的交点表示两个物体相遇

D.在t2时刻,(b)图中丙的速度与丁的速度相等

10.关于误差,下列说法中正确的是( )

A.误差就是测量中出现的错误

B.选用精密的测量工具进行测量就可以消除误差

C.错误是可以避免的,误差是不可以避免的

D.用多次测量取平均值的方法可以减小误差

11.下列有关匀速直线运动和变速直线运动的说法正确的是( )

A.做匀速直线运动的物体在整个运动过程中速度都不变

B.匀速直线运动状态是一种理想的状态,自然界中并不常见

C.做变速直线运动的物体在某两个相等的时间段内通过的路程肯定不相等

D.做变速直线运动的物体运动快慢一般用平均速度表示

12.甲、乙两物体,同时从同一地点沿直线向同一方向运动,它们的s﹣t图像如图所示。下列说法正确的是( )

A.0~4s内甲、乙的平均速度相同B.2~4s乙处于停止状态

C.0~4s内甲、乙都做匀速直线运动D.0~2s内甲的速度小于乙的速度

13.一辆小轿车在公路上行驶,经过如图所示的标志牌,下列说法正确的是( )

A.标志牌中40,表示的含义是限制车速不超过

B.小轿车行驶过程中,以汽车为参照物,标志牌是运动的

C.小轿车若按规定速度行驶,轿车行驶到青岛至少需要

D.小轿车在行驶过程经过一高架桥,内所用时间为10s,则它的速度已经超过标志牌中的限速

14.甲同学骑自行车去看望乙同学,得知消息后,乙同学步行去迎接,接到后同车返回。整个过程他们的位置与时间的关系如图所示,据图可知( )

A.两人在t=10min时相遇

B.相遇前甲的速度是乙的4倍

C.相遇后乙的速度是原来2倍

D.整个过程甲的平均速度是乙的1.5倍

15.秋季运动会上,“4×100”是一个展现团队合作水平的重要项目,参赛组成员的速度整齐与否是一个影响胜利的重要因素。我们将模型简化成“2×100”,若第一小组两位同学跑前、后半程的平均速度均为v;而第二小组两位同学跑前、后半程的平均速度分别为v+a和v-a(a>0)。则跑完全程( )

A.第二小组的平均速度为

B.第二小组的平均速度为

C.两个小组完成比赛的时间之差与a成正比

D.水平整齐的参赛组更容易赢得比赛

16.甲.乙两辆汽车分别于A,B车站之间沿直线匀速往返行驶,且汽车每到一车站立即掉头,不计车的掉头时间。某时刻,甲、乙两辆汽车恰好同时分别从A,B两车站出发,两车第一次到达同一地点时距离A车站100 km,第二次到达同一地点时距离B车站30km,则A,B两车站的距离可能为(小数点后保留一位)( )

A.120.0 km B.270.0 km C.310.7km D.408.3 km

三、填空题

17.如图甲所示,物体A的长度是 ;如图乙所示,秒表的读数为 s。

18.某次测量如图所示,被测物体的长度是 cm;一辆小轿车以36km/h的速度驶进一个隧道,小轿车从行驶进入隧道到离开隧道所用的时间为30s,则隧道长为 m。

19.上海到南京的T722特快列车运行时刻表如表所示.根据表格内容可知:该特快列车从苏州到南京的路程是 km,苏州到南京的平均速度为 km/h.

上海 苏州 常州 南京

到站时间 09:35 10:10 11:37

发车时间 09:00 09:40 10:20

里程/km 0 88 168 303

20.测速仪在公路上对某小轿车进行测速时,固定不动的测速仪(如图)向匀速驶来的小轿车发射两次信号(超声波),发射两次信号的时间间隔是0.95s,测速仪第一次发射信号到接收到返回的信号用时0.4s,第二次发射信号到接收到返回的信号用时0.2s。小轿车在第一次遇到信号时距离测速仪 m,经测速仪测定,小轿车的速度大小为 m/s。(超声波速度取340m/s)

21.甲、乙两辆汽车行驶在平直的公路上,甲车司机看见乙车在向东运动,乙车上的乘客看到路边的树木在向东运动,则以地面为参照物,甲车向 运动,乙车向 运动(均选填“东”或“西”),v甲 v乙(选填“>”、“=”或“<”)。

22.一条小河与一条公路平行,甲沿河坐小船往返于A、B两地,乙沿公路步行往返于A、B两地。船在静水中的速度和乙在公路上行走的速度相同,其大小均为v,现河水的流速为v水,则甲、乙在这两地往返一次的平均速度 较大,甲、乙二人在这两地往返一次所用的时间之比为 。

23.为了监督司机遵守限速规定,交管部门在公路上设置了固定测速仪,如图所示,汽车向放置在道路中间的测速仪匀速驶来,测速仪向汽车发出两次短促的(超声波)信号。第一次发出信号到测速仪接收到信号用时0.5s,第二次发出信号到测速仪接收到信号用时0.3s,若发出两次信号的时间间隔是0.9s,超声波的速度是340m/s,汽车在两次接受信号间隔过程中行驶的距离是 m,汽车的速度是 m/s(超声波速度是340m/s)

四、实验探究题

24.放学回家的路上,小民发现骑自行车下坡时,会越来越快。为了研究物体从斜面上滑下时速度的变化,他用小车、斜面、挡板等器材进行了实验。

①实验中,除了电子停表外,小民还需要的测量工具是 。

②小民某次实验时,在斜面上选定了间距均为40.00cm的A、B、C、D四个位置,小车经过各位置时电子停表显示的时间如下图所示。由图中数据判断可知:小车沿斜面滑下的运动是 (选填“匀速”或“变速”)直线运动。

③完成实验后,小民在评估时意识到,时间不容易测准。在测量时间时,以下做法中能减小测量误差的是 。

A.熟练使用电子停表

B.适当减小斜面的倾角

C.适当减小选定位置的间距

D.用光电计时器代替电子停表

五、计算题

25.一门反坦克炮瞄准一辆坦克,开炮后0.6s看到炮弹在坦克上爆炸,经过2.1s听到爆炸声。若声速是340m/s。求:

(1)反坦克炮与坦克之间的距离?

(2)炮弹的水平飞行速度是多大?

26.我国“奋斗者”号载人潜水器,其下潜的速度为20m/s,从接触水面开始计时,时悬停静止于海中,为测出悬停处距离海底深度,向海底发射一束超声波,12s后收到返回的超声波信息(超声波在海水中的速度是)。求:

(1)潜水器下潜的深度;

(2)潜水器悬停处距海底的深度。

27.一座大桥长1570米,一列长为110米的火车匀速行驶.这辆列车完全通过这座大桥需120秒,则火车的速度是多少米每秒?

28.以下表格是北京到上海D301的列车时刻表。请根据列车时刻表回答下列问题:

(1)D301次列车由 北京到上海全程的平均速度大约是多少千米/小时?

(2)某次列车速度为120km/h,如果此列车从北京开往上海,那么从北京到上海做此列车需要多长时间?

六、作图题

29.小华同学以2m/s的速度做匀速直线运动,请在如图中作出小华同学运动过程的路程-时间图像。

30.某物体以5m/s做匀速直线运动,请你在v-t坐标图像中表示出它的速度图像。

31.用一把直尺和一块三角板可以测量一个圆锥体的高度,请在图甲中画出测量的方法;用两块带刻度的三角板也可以测量圆锥体的高度。请在图乙中画出测量的方法。

七、综合题

32.某班同学用皮尺和秒表测平均速度时,四位记时员记录了小明同学跑步通过10m、20m、30m、40m处的时间并列于下表:

路程/m 10 20 30 40

时间/s 2.5 5.3 6.5 9.2

根据表中数据,计算出小明同学下列跑步的平均速度:

(1)从起点到10m处的平均速度是 m/s;

(2)从10m处到30m处的平均速度是 m/s。

33.学校运动会上,自行车100m比赛正在紧张地进行着。

(1)请你说出一种测量自行车后轮周长的方法: 。

(2)在比赛过程中,你是如何判断谁骑得快的?说出你的依据。

(3)小聪同学的100m成绩为l7s,小明同学50m的成绩为8s,要知道他俩谁骑得快,应该怎么办?

(4)在行驶过程中以 为参照物,小明是静止的。

34.国庆长假,小明一家自驾汽车到湖南某景点游玩导航给出了“时间最短”、“备选方案一”、“备选方案二”3个方案,如图1所示

(1)若选择“时间最短”方案恰准时到达,求汽车的平均速度;

(2)若保持20m/s的速度按“备选方案二”的路径行驶,求全程所需时间。

(3)若途中经过一段长为25公里、区间限速120公里每小时的区间测速路段的两个监测点的时刻如图2所示,请通过计算进行说明这辆轿车在该路段会不会被判超速?

35.某校同学在水平直道上进行1000米跑步比赛。甲、乙两位同学同时出发,甲同学在整个比赛过程中作匀速运动。乙同学出发后,经过100秒通过的路程400米,此时他发现比甲同学落后100米;接着乙同学以6米/秒的速度追赶,经过50秒没有赶上;然后乙同学发起冲刺,最后比甲同学提前10秒到达终点 .

(1)甲同学比赛中的速度为多少m/s .

(2)乙同学出发后,前100秒时间内的平均速度是多少m/s .

(3)乙同学最后冲刺的平均速度是多少m/s .

答案解析

1.【答案】B

【知识点】误差及其减小方法

2.【答案】C

【知识点】速度与物体运动

【解析】【解答】正常情况下,中学生步行的速度在

左右;ABD不符合题意,C符合题意。

故答案为:C。

【分析】根据常见物体的运动速度解答。

3.【答案】C

【知识点】速度公式及其应用

【解析】【解答】由题意可知,s甲:s乙=2:3,v甲:v乙=5:6,

由v= 可得,甲、乙两车所用的时间之比:

故答案为:C.

【分析】熟练运用速度的计算公式v= ,特别是掌握数学上的分数与分数的除法。

4.【答案】D

【知识点】速度公式及其应用;时间速度路程的图像分析

【解析】【解答】A.由图知,在第4s时,甲的路程为12m,甲的速度,

当时间为6s时,乙的路程为12m,则乙的速度,

所以甲的速度大于乙的速度,故A错误;

BC.经过4s,由题意知甲运动了12m到达Q点,乙运动了8m,

则乙离P点距离为12m﹣8m=4m;

则甲、乙相距8m,故BC错误;

D.由图像知,乙到达P点时,行走路程为12m,用时6s,

此时甲行走的路程 ;

则甲离Q点距离 ;

故D正确。

故选D。

【分析】从图像中提取信息,根据s=vt及变形式对各个选项分析判断。

5.【答案】B

【知识点】速度公式及其应用

6.【答案】C

【知识点】运动和静止的相对性

【解析】【解答】解:利用机械运动的定义可知,静止指的是两者之间的位置没有变化.下面哪一个物体与小明之间的位置没有变化,哪个物体就可选作参照物.

A、由于小超是坐在行驶的汽车里,所以他相对于地面的位置要发生变化.若以它为参照物,则小超是运动的.故A错误.

B、由于小超是坐在行驶的汽车里,所以他相对于路旁电线杆的位置要发生变化.若以它为参照物,则小超是运动的.故B错误.

C、小超相对于身旁的座椅位置没有变化,所以以座椅为参照物,他是静止的.故C正确.

D、由于小超乘坐的汽车与对面驶来的汽车的位置在发生变化.若以它为参照物,则小超是运动的.所以D错误.

故选C.

【分析】根据选择项中提到的物体与小明之间的位置关系结合机械运动中关于静止的物理含义即可得到答案.

7.【答案】D

【知识点】时间速度路程的图像分析

【解析】【解答】A. 相遇时乙通过的路程为100 m,甲通过的路程: ,A不符合题意.

B. 0-30s内甲做匀速直线运动,乙在前10s是静止的,10-30s做匀速直线运动,B不符合题意.

C. 乙比甲晚出发10 s,C不符合题意.

D. 甲的运动速度: ,D符合题意.

故答案为:D.

【分析】结合图象中图线的形状,判断物体的运动情况;再运用速度的公式v=得出正确的选项.

8.【答案】B

【知识点】刻度尺的使用

【解析】【解答】如果刻度尺的零刻线磨损时,可以从其它整数刻度开始,也可以测出物体的长度,刻度尺①可以使用;

如果刻度尺的刻线模糊不清,会造成读数错误,刻度尺②不能使用;

测量物体的时候要选择适合的刻度尺,不是都选用最小刻度是毫米的尺子,刻度尺③可以使用;

若刻度尺的长度比物体短,可以进行分段测量,也可以测出物体的长度,刻度尺④可以使用;

如果刻度不均匀,则测出物体的长度不准确,刻度尺⑤不能使用;

即不能使用的刻度尺为②和⑤;

故选B。

【分析】掌握刻度尺的选择和使用规则。

9.【答案】A,B,C

【知识点】时间速度路程的图像分析

10.【答案】C,D

【知识点】误差及其减小方法

【解析】【解答】解:A、误差不是测量中的错误,错误是遵守操作规程或读数粗心造成的,A不符合题意;

B、选用精密的测量工具进行测量可以减小误差,但不能消除误差,B不符合题意;

C、错误是可以避免的,误差是不可以避免的,C符合题意;

D、用多次测量取平均值的方法可以减小误差,D符合题意。

故答案为:CD。

【分析】误差是测量值和真实值间的差异,不是错误,可以通过多次测量计算平均值、改用精密的测量仪器等,可以减小误差。

11.【答案】A,B,D

【知识点】速度与物体运动;匀速直线运动特点

【解析】【解答】 A、做匀速直线运动的物体在整个运动过程中速度都不变,故A正确;

B、生活中真正的匀速直线运动很少,因此匀速直线运动是一种理想模型运,故B正确;

C、做变速直线运动的物体在某两个相等的时间段内通过的路程可能相等,故C错误;

D、做变速直线运动的物体运动快慢一般用平均速度表示,故D正确。

故答案为:ABD

【分析】 (1)匀速直线运动的特点:在整个运动过程中,物体的运动方向和速度大小都保持不变。

(2)平均速度是指在某段时间内,物体运动的路程,与所用时间的比值,反映的是某段路程中物体运动的平均快慢。

12.【答案】A,B,D

【知识点】时间速度路程的图像分析

13.【答案】B,D

【知识点】速度与物体运动;速度公式及其应用;运动和静止的相对性

14.【答案】A,C

【知识点】速度公式及其应用;时间速度路程的图像分析

15.【答案】A,D

【知识点】速度公式及其应用

【解析】【解答】第一小组所用时间

第二小组所用时间

第二小组的平均速度

两个小组所用时间之差

这不是正比例函数,全组跑完全程的时间

第一组的时间不变,第二组的时间随a的增大会增大,故水平整齐的参赛组更容易赢得比赛,AD符合题意,BC不符合题意。

故答案为:AD。

【分析】利用路程和速度的比值计算时间,根据总路程和总时间的比值计算平均速度。

16.【答案】A,B,C

【知识点】速度公式及其应用

【解析】【解答】设A、B两站间的距离是L,甲、乙两辆汽车分别从A、B两车站出发,到第一次相遇所用时间为t1,

从第一次相遇到第二次相遇所用时间为t2;

(1)第一次相遇后,甲、乙两车分别到达B站与A站,在返回的途中第二次相遇时,

(v甲+v乙)t1=L,

v甲t1=100km,

(v甲+v乙)t2=2L,

v甲(t1+t2)=L+30km,

v乙(t1+t2)=2L-30km,

联立以上方程解得:L=270km;

(2)第一次相遇后,甲车到达B站,在返回的过程中,从后面追上乙车,第二次相遇,

(v甲+v乙)t1=L,

v甲t1=100km,

v甲(t1+t2)=L+30km,

v乙(t1+t2)=30km,

(v甲+v乙)t2=2×30km,

联立以上方程解得:L=120km;

(3)第一次相遇后,乙车到达A站,在返回的途中,乙车从后面追上甲车,

(v甲+v乙)t1=L,

v甲t1=100km,

v甲(t1+t2)=L-30km,

v乙(t1+t2)=2L-30km,

v乙t2=100km+L-30km,

联立以上方程解得:L=310.7km;

故选ABC。

【分析】分析甲、乙两车的运动过程,由公式s=vt分三种情况列方程解题,

(1)第一次相遇后,甲、乙两车分别到达B站与A站,在返回的途中第二次相遇;

(2)第一次相遇后,甲车到达B站,在返回的过程中,从后面追上乙车,第二次相遇;

(3)第一次相遇后,乙车到达A站,在返回的途中,乙车从后面追上甲车。

17.【答案】1.70;218

【知识点】时间及其测量;刻度尺的使用

18.【答案】2.35;300

【知识点】刻度尺的使用;速度公式及其应用

19.【答案】215;110.3

【知识点】速度公式及其应用

【解析】【解答】解:

T722次列车由苏州驶至常南京的路程s=303km﹣88km=215km,

由苏州驶至南京行驶的时间t=11:37﹣9:40=1:57min= h,

T722次列车由苏州驶至南京全程中的平均速度:

v= = ≈110.3km/h.

故答案为:215;110.3.

【分析】从表中读出列车的行驶里程和时间,根据v= 求出速度.

20.【答案】68;40

【知识点】速度公式及其应用

21.【答案】西;西;>

【知识点】速度公式及其应用;参照物及其选择

【解析】【解答】路边的树木与地面之间没有位置变化,是相对静止的;乙车上的乘客看到路边的树木向东运动,说明以地面为参照物,乙车向西运动;甲车上的乘客看到乙车向东运动,故以地面为参照物,甲车是也向西运动,但速度比乙车快。

【分析】相对于参照物,没有位置变化时,物体是静止的,有位置变化,物体是运动的。

22.【答案】乙;

【知识点】速度与物体运动;速度公式及其应用

【解析】【解答】设AB间路程为s,甲顺流的时间为,逆流的时间为

甲往返一次用的时间为,

甲的平均速度为

乙步行往返于AB两地的速度为v,由于,乙的平均速度大。

甲往返一次用的时间为:,乙往返一次需用的时间为:

所以甲、乙二人在这两地往返一次所用的时间之比为:

【分析】顺流速度为水流速度和船行速度之和;逆流速度是船速和水速之差;根据,计算时间,利用,计算平均速度;根据时间,计算比值。

23.【答案】34;42.5

【知识点】速度公式及其应用

【解析】【解答】第一次发出信号到测速仪接收到信号用时0.5s,信号到达汽车的时间为0.25s,则此时汽车距测速仪的距离为:

;

第二次发出信号到测速仪接收到信号用时0.3s,第二次信号到达汽车用时为0.15s,此时汽车距测速仪的距离又为: ;

汽车接收到两次信号的间隔过程中,行驶的距离为: ;

汽车前行34m用的时间为: ;

根据 得汽车的车速为: 。

故答案为:34;42.5.

【分析】(1)测速仪第一次发出超声波时,经过了0.25s到达了汽车处,而信号从汽车处返回测速仪,也行驶了0.25s的时间;在第二次发出的信号,在与汽车相遇返回到测速仪时,超声波行驶了0.15s;这两次汽车与测速仪的距离差就是汽车行驶的距离;

(2)找出汽车在两次接收到信号间隔过程中所用的时间(汽车运动的时间为从第一次与超声波相遇开始,到第二次与超声波相遇结束。求出这个时间,就是汽车运动的时间),利用速度公式求解汽车速度.

24.【答案】刻度尺;匀速;ABD

【知识点】测量物体运动的平均速度

【解析】【解答】①根据实验原理分析需要的测量工具,研究物体从斜面上滑下时速度的变化,除了需要用电子停表测物体运动的时间,还要用刻度尺测量物体运动的路程。

②相同路程比较时间可比较物体运动的快慢,从而知物体是做匀速还是变速直线运动,由题知,A、B、C、D四个位置的间距相等,由图1知,小车沿斜面滑下过程中经过AB、BC、CD各段的时间约相等(有点小误差),所以小车沿斜面滑下的运动是匀速直线运动。

③为了时间的测量更准确,可从适当延长小车各段的运动时间,A.熟练使用电子停表,能更准确的记录时间,故A符合题意;

B.适当减小斜面的倾角,能使小车滑下的时间延长,故B符合题意;

C.适当减小选定位置的间距,小车下滑的时间缩短,不能减小误差,故C不符合题意;

D.能更准确地记录时间,能减小误差,故D符合题意。

故选ABD。

【分析】①根据实验原理分析需要的测量工具;

②相同路程比较时间可比较物体运动的快慢,从而知物体是做匀速还是变速直线运动;

③为了时间的测量更准确,可从适当延长小车各段的运动时间上分析判断;

25.【答案】(1)510m;(2)850m/s

【知识点】速度公式及其应用

26.【答案】(1)解: 潜水器下潜的深度为

答:潜水器下潜的深度为;

(2)解:2s是超声波往返的总时间,所以潜水器悬停处距海底的深度为

答:潜水器悬停处距海底的深度为。

【知识点】速度公式及其应用

【解析】【分析】(1)根据 求出潜水器下潜到深度;

(2)根据 求出潜水器悬停处距海底的深度。

27.【答案】解:由s1=1570m+110m=1680m;t1=120s

所以v= = =14m/s.

答:火车的速度是14m/s.

【知识点】速度公式及其应用

【解析】【分析】已知车长、桥长和通过桥的时间可以利用v= 求车的速度.

28.【答案】(1)北京到上海总平均速度为;

(2)根据路程和速度计算时间为。

【知识点】速度公式及其应用

【解析】【分析】(1)利用总路程和总时间的比值计算速度;

(2)根据路程和速度的比值计算时间。

29.【答案】

【知识点】速度公式及其应用;时间速度路程的图像分析

30.【答案】

【知识点】匀速直线运动特点;时间速度路程的图像分析

31.【答案】解:如图所示:

;

【知识点】长度及其测量

【解析】【解答】图甲中画法:

步骤一:如下图所示,把圆锥体放在水平桌面上;

步骤二:如下图所示,放好直尺和三角板;

步骤三:如下图所示,读出直尺上的示数即为圆锥体的高h。

测量的平面图如下图所示:

图乙中画法:

步骤一:如下图所示,把圆锥体放在水平桌面上;

步骤二:如下图所示,放好两块三角板;

步骤三:如下图所示,读出竖直放置的三角板的示数即为圆锥体的高h。

测量的平面图如下图所示:

【分析】用刻度尺测量物体的长度时要求刻度尺紧贴被测物体,但测量圆锥体的高时其长度端点的位置不易确定,可借助于三角板、桌面等将圆锥体卡住,把不可直接测量的长度转移到刻度尺上,从而直接测出该长度。

32.【答案】(1)4

(2)5

【知识点】速度公式及其应用

【解析】【解答】(1)从起点到10m处的平均速度

(2)由表中数据可知,从10m处到30m处的路程是s=30m-10m=20m

所用时间是t=6.5s-2.5s=4s

平均速度

【分析】(1)根据公式,可求出平均速度;

(2)根据公式,可求出平均速度。

33.【答案】(1)用刻度尺测量轮子的直径D,轮子的周长为s=πD

(2)观察自行车比赛跑时,某一时刻运动员所用的时间相同,如果要比较谁骑得快,就要看谁骑过的路程长,也就是谁骑在前面

(3)根据速度公式v= 计算出小聪和小明的速度进行比较

(4)小明所骑的自行车

【知识点】长度及其测量;速度与物体运动;速度公式及其应用

【解析】【解答】(1)测量圆的直径可以计算周长;

(2)判断运动的快慢,可以在相同时间内比较路程的长短;

(3)判断物体运动的快慢时,若路程和时间都不同,可以利用路程和时间的比值计算速度的大小;

(4)自行车行驶时,若人是静止的,是相对于自行车而言的。

【分析】(1)利用圆的直径可以计算周长;

(2)根据相同时间比较路程的方法可以比较速度的大小;

(3)根据物体的路程和时间的比值可以计算速度的大小;

(4)相对于参照物,没有位置变化就是静止的。

34.【答案】(1)86km/h;(2)6h;(3)会被判超速

【知识点】速度公式及其应用;测量物体运动的平均速度

35.【答案】(1)解:经过100秒甲通过的路程 ,甲的速度:

答:甲同学比赛中的速度是5m/s .

(2)解:乙同学出发后,前100秒时间内的平均速度:

答:乙同学出发后,前100秒时间内的平均速度为4m/s .

(3)解:根据题意可以知道甲通过全程用的时间为 , 所以乙用的总时间为 , 乙同学最后冲刺阶段的时间 追赶阶段通过的路程: ,

冲刺阶段的路程 s ,

最后冲刺的平均速度:

答:乙同学最后冲刺的平均速度为7.5m/s .

【知识点】速度公式及其应用

【解析】【分析】(1)(2)利用速度公式计算甲和乙同学比赛中的速度;

(3)根据甲、乙同学跑完全程所用的时间,计算出乙同学冲刺所用的时间;根据追赶阶段的路程,求出乙冲刺的路程,利用速度公式计算冲刺的平均速度 .

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录