3《别了,“不列颠尼亚”》《县委书记的榜样——焦裕禄》联读课件(共27张PPT)统编版高中语文选择性必修上册

文档属性

| 名称 | 3《别了,“不列颠尼亚”》《县委书记的榜样——焦裕禄》联读课件(共27张PPT)统编版高中语文选择性必修上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 19.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-06-29 11:07:20 | ||

图片预览

文档简介

(共27张PPT)

选择性必修上册第一单元

中国革命传统作品研习

视角独特巧选材,新闻笔法有异同

——《别了,“不列颠尼亚”》《县委书记的榜样——焦裕禄》联读

很多革命前辈和革命英烈为人民为理想无私奉献、英勇牺牲,他们的事迹却并不广为人知,你的家乡也许就有这样的英雄。

以班级小组为单位,参观访问家乡的爱国主义教育基地或革命历史遗迹,并查阅资料,搜集、积累相关素材,借鉴课文写作技巧进行写作,选择家乡的英雄人物及其重要事件进行报道。写完后同学之间交流,并以“家乡的英雄”为主题编辑纪念册。

情境预设

反映社会主义建设事业与改革开放的新闻报道

在我国进入社会主义建设时期和改革开放时期,中国人民在为国家富强、人民幸福奋斗的道路上,呈现过许多激动人心的时刻,也涌现出无数感人至深的干部,今天我们一起来走进两篇新闻作品——《别了,“不列颠尼亚”》《县委书记的榜样——焦裕禄》,来重温历史,感悟社会主义事业的伟大和中国人民的主人翁精神。

1.快速梳理新闻事实,把握新闻立场。

2.比较新闻特写和通讯两种新闻体裁在内容和写法上的不同特点。

3.引导学生养成关注社会、关心时事的意识和培养热爱祖国、奉献社会的责任感。

学习目标

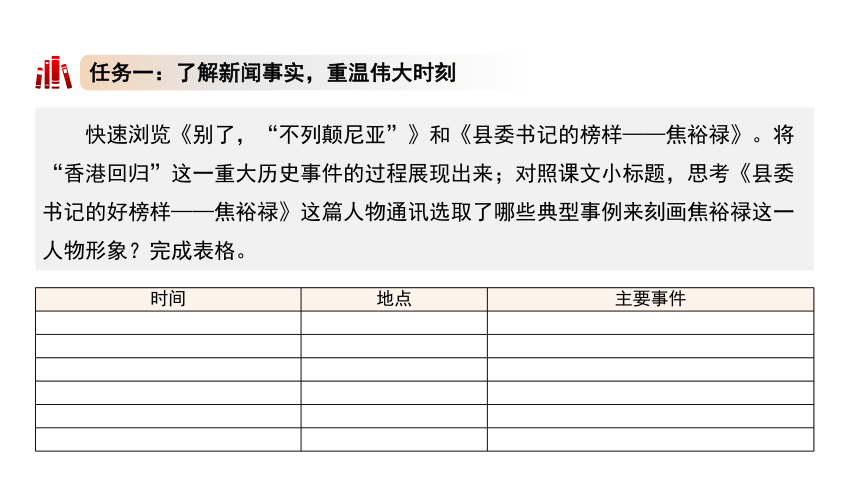

任务一:了解新闻事实,重温伟大时刻

快速浏览《别了,“不列颠尼亚”》和《县委书记的榜样——焦裕禄》。将“香港回归”这一重大历史事件的过程展现出来;对照课文小标题,思考《县委书记的好榜样——焦裕禄》这篇人物通讯选取了哪些典型事例来刻画焦裕禄这一人物形象?完成表格。

时间 地点 主要事件

活动展示:《别了,“不列颠尼亚”》

时间 地点 主要事件

6月30日下午4时30分 港督府 彭定康注视着港督旗帜降下旗杆

6月30日下午4时40分 港督府 彭定康乘车最后一次离开港督府

6月30日晚6时15分 添马舰东面 告别仪式,查尔斯王子宣读女王赠言

6月30日晚7时45分 威尔士亲王军营旁 第二次降旗仪式

6月30日最后一分钟 交接仪式现场 米字旗最后一次降下

7月1日第一分钟 交接仪式现场 五星红旗升起

7月1日0点40分 南海 查尔斯王子与彭定康乘不列颠尼亚离港

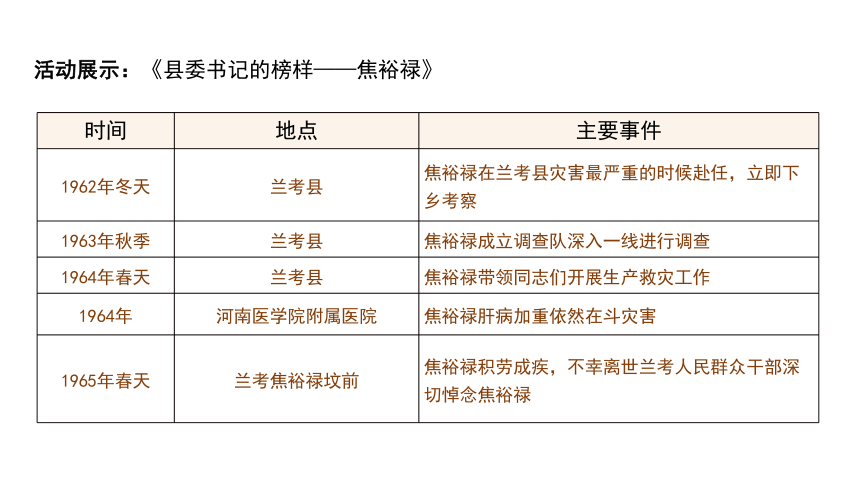

活动展示:《县委书记的榜样——焦裕禄》

时间 地点 主要事件

1962年冬天 兰考县 焦裕禄在兰考县灾害最严重的时候赴任,立即下乡考察

1963年秋季 兰考县 焦裕禄成立调查队深入一线进行调查

1964年春天 兰考县 焦裕禄带领同志们开展生产救灾工作

1964年 河南医学院附属医院 焦裕禄肝病加重依然在斗灾害

1965年春天 兰考焦裕禄坟前 焦裕禄积劳成疾,不幸离世兰考人民群众干部深切悼念焦裕禄

活动展示:

选取典型的事实材料,按照时间顺序报道,展示了香港回归这一伟大时刻和党的好干部焦裕禄的伟大精神。

相同点

消息时间跨度小,要求更及时。通讯的时间跨度稍大,对及时性要求没有消息高。

不同点

任务二:感人心者,莫先乎情——再读,感受深情

新闻是客观报道,同时又是主观表达,代表鲜明的立场与观点。这两篇文章都是成功的新闻佳作,都在于语言文字中透露着作者的态度立场,而且饱含真情,能够真切地感染读者。在两篇文章中,你从中读出了什么样的立场和情感?请选取其中重要语句或段落进行品读并阐明理由。

要求:

(1)所选语段要简短,不宜过长;

(2)展示时先讲明篇目和段落;

(3)阐明原因时包括以下内容:写作特色(手法或选材的特点)+人物精神或作者情感。

这是对末任港督彭定康面部表情的特写,生动的写出了彭定康离开港督府前黯然神伤的神态。通过这一神态,我们能揣摩出彭定康当时复杂的心情,但是不论他如何“面色凝重”,历史的脚步不会为任何人停止,香港终将回归祖国。

英国曾经占领了非常广大的殖民地,被称为“日不落帝国”,喻指在它的领土上,永远都有阳光照耀。香港作为英国在东方的最后一块殖民地,于1997年脱离英国的统治,回归祖国,作为香港特区的紫荆花图案将在香港上空冉冉升起,“日不落帝国”的殖民主义太阳在香港永远的落下了。所以把英国告别的仪式称为“日落仪式”。

活动展示:《别了,“不列颠尼亚”》

4点30分,面色凝重的彭定康注视着港督旗帜在“日落余音”的号角声中降下旗杆。

港督旗帜在“日落余音”的号角声中降下旗杆。

停泊在港湾中的皇家游轮“不列颠尼亚”号和邻近大厦上悬挂的巨幅紫荆花图案,恰好构成这个“日落仪式”的背景。

这两处细节描写都与“日落”联系在一起,为什么说英国的告别仪式是“日落仪式”?

①现实场景。1841年,大英帝国横跨印度洋而来;1997年,“不列颠尼亚”号黯然从海上离去。

②历史轮回。“从海上来”标志英国对香港的殖民统治正式开始;“从海上去”标志着香港脱离英统,回归祖国。作者没有任何修饰性的语言,然而就在这不动声色的描写中,胜利的自豪之情,溢于言表。

港督旗帜从这里升起。这是作者在继续末任港督离开港督府时,举行降旗仪式之后发表的评论,它既回答了彭定康“面色凝重”的原因,又写出了中国人民收回香港的无比兴奋。

活动展示:《别了,“不列颠尼亚”》

大英帝国从海上来,又从海上去。

根据传统,每一位港督离任时,都举行降旗仪式。但这一次不同:永远都不会有另一面。

“消失”是“逐渐减少以至没有”的意思,它很形象地描写出查尔斯王子和末任港督乘坐的“不列颠尼亚”号驶离香港驶入大海的情形,并暗示着这艘船以及船上的人彻底离开香港,永远不能再以征服者的姿态出现再这片土地上。

活动展示:《别了,“不列颠尼亚”》

将于1997年年底退役的“不列颠尼亚”号很快消失在南海的夜幕中。

实事求是、善于调查研究,坚持一切从实际出发的求实精神。

活动展示:《县委书记的榜样——焦裕禄》

一到兰考,他就“到灾情最重的公社和大队去”,认为“必须进行大量艰苦细致的工作”。他在兰考的一年多中,靠着一辆自行车和一双铁脚板,对全县当时149个大队中的120多个进行了走访和蹲点调研。正是这种深入、系统、全面的调查研究,使焦裕禄能够在较短时间内对改变兰考面貌提出切合实际的规划。

不怕困难、勇于担当的大无畏精神。

他“是怀着改变兰考灾区面貌的坚定决心来的”,在思想上早做好了经受最严峻考验的准备。他说:“灾区有个好处,它能炼人的革命意志,培养人的革命品格。革命者要在困难面前逞英雄。”焦裕禄没有被困难吓倒,而是以共产党人大无畏的英雄气概,带领广大千部群众大力治理风沙、内涝、盐碱“三害”,以满腔热情和实际行动谱写了一曲改天換地的英雄壮歌。

立党为公、执政为民的公仆精神。

活动展示:《县委书记的榜样——焦裕禄》

他说,“共产党员应该在群众最困难的时候,出现在群众的面前,在群众最需要帮助的时候,去关心群众,帮助群众”。在大雪封门的时候,他带头到群众中去。焦裕禄想的是群众的温饱,他带头深入基层访贫问苦,登门为群众送救济粮款。一句“我是您的儿子”,如春风化雨,拉近了党群距离、干群距离,温暖了群众的心坎。

勤政为民、无私奉献的精神。

他拖着病痛的身体,忍着肝病的折磨常年奔波在含、田地之间,置身于群众之中。直到最后弥留之际,他咐身边的人“活着我没有治好沙丘,死了也要看着你们形沙丘治好”,为党和人民事业鞠躬尽瘁、死而后已。

活动小结:

《别了,“不列颠尼亚”》

读出了民族的自信心和自豪感。

读出对“榜样”焦裕禄的公仆精神和崇高品质的赞扬。

《县委书记的榜样——焦裕禄》

任务三:体会新闻剪裁的用意

活动1:新闻特写中的“闲笔”

短新闻力求简短,但《别了,“不列颠尼亚”》一文在有些地方却用了“闲笔”,如记叙告别仪式时,作者在第4段介绍了港督府的历史变迁。这一段似乎与中心事件关系不大,你认为可以删去吗?请发表你的看法。

可以。

作为一篇短新闻,应集中笔墨描写重点事件,本文应按照时间顺序,重点记叙香港回归的过程。第4段内容写港督府的历史変迁,与“新闻”这种文体的要求不符,与文章的主旨联系也不够紧密,游离于文章中心之外,且占用篇幅较多,可以笔带过或删去。

观点一

活动展示:

观点二

不可以。

这段文字看似“闲笔”,实则不“闲”。

第一,在结构上,给读者一个缓冲的时间,因为港督告别并离开港督府是4时40分,此时距告别仪式6时15分尚有一段时间,这样可以较自然地由一个场景过渡到另一个场景。

第二,港督府是英国管治的象征,港督府的不断修葺与不可避免地成为“历史的陈迹”形成对比,村托出我国国力的提升,增强了民族自豪感。这段材料是对现实的有效补充,与现实场景融为一体,共同表达了主题。

点拨:

将历史与现实用镜头方式交错出现,不仅画面感很强,而且背景材料的引用也使得现实的场景有历史的厚重感,让人更加体会出仪式本身的现实内涵——英国对香港156年统治的终结。

对事件做了必要的补充,使得每一个仪式都显示出历史的跨度、厚度,因而虽然作者并不直接发表评论,说出仪式的历史意义,但情感和评价暗含其中。所以这些“闲笔”不“闲”,是不可缺少的。

任务三:体会新闻剪裁的用意

活动2:新闻特写与人物通讯的选材异同

两篇文章围绕“香港回归”事件及“焦裕禄”这一人物形象选取了众多材料,分析它们在材料选取与处理方面的异同?

活动展示:

选材真实、典型、新颖,为表达的主题服务。

《别了,“不列颠尼亚”》不写香港回归的普天同庆,而是以“告别”为中心,选取最能体现“告别”场面的典型素材。

《县委书记的榜样——焦裕禄》围绕“治沙”“患病”两条线索选取最能体现焦裕禄精神品质的典型事件,重在突出焦裕禄的榜样性。

相同点

《别了,“不列颠尼亚”》是新闻消息,对材料的处理为高度概括,不求细节反映。

《县委书记的榜样——焦裕禄》是新闻通讯,以小标题形式组织材料,对材料进行全面深入挖掘报道,有许多细节描写。

不同点

任务四:感人心者,莫深乎义——激发大义,感悟成长

立足当今时代,为进一步感受国家发展历程中的难忘时刻带来的激动人心的力量,弘扬先进人物精神,希望同学们从近些年重大新闻事件中选择合适的素材进行画面描写作为历史定格瞬间。

要求:

(1)根据本课所学描写一个场景,能够利用前面讨论涉及的写作知识。

(2)字数:100字左右。

(3)为自己选取的素材写一句推荐语。

预设材料一:

2022年2月4日—2022年2月20日,北京冬奥会圆满闭幕。中国队9金4银4铜收官,位列奖牌榜第三,金牌数和奖牌数均创历史新高。从1932年刘长春代表中国第一次参加奥运会,到1952年周总理说“只要奥运赛场内有五星红旗升起,就是胜利”,奥运路上,我们一直在前进……

预设材料二:

当地时间4月26日中国海军南宁舰、微山湖舰紧急赴苏丹执行撤离我在苏丹人员任务,当地时间27日10时许(北京时间27日15时许)首批撤离的678人随舰安全抵达沙特吉达港。这次苏丹紧急撤离任务是中国海军继2011年利比亚撤离行动、2015年也门撤离行动后第三次执行海外撤离任务。小小的孩子在海军战士怀里入睡,这怀抱是最温暖的港湾;登舰过程中,一名中国同胞激动落泪:“看到中国人民解放军我哭了,我太感动了。”

预设材料三:

张桂梅已经无力站上讲台上课,但十几年来坚持着一项颇具仪式感的“日常工作”——每天5点15分,她都会准时从女生宿舍的铁架床上爬起,来到教学楼,从一楼爬到四楼,把每一层楼道的电灯点亮。担任女高校长后,哪怕工作再忙,身体再差,张桂梅的假期家访都雷打不动。十多年来,她的足迹遍布丽江市一区四县,行程超过10万公里。许多学生家在偏远山区,进村的路不好走,车子进不去的地方,张桂梅就搭老乡的拖拉机;下雨天,路泥泞难走,她就卷起裤腿一脚深一脚浅地往前走;村民不忍心,让她坐在自家的马背上,走出山沟……

《别了,“不列颠尼亚”》视角独特,抓住几个重要时刻,真实再现了香港回归祖国的历史画面。作品既有生动的现场感,又有厚重的历史感,新闻事实和背景材料融为一体。

《县委书记的榜样——焦裕禄》特别注意选取典型材料,通过典型材料来表现人物的精神和品格。同时写作中“以言见人”,焦裕禄的许多话语感人肺腑,引人深思,凸显出作品的思想内涵。

《别了,“不列颠尼亚”》 《县委书记的榜样——焦裕禄》

文体 ①《别了,“不列颠尼亚”》属于特写消息,是简明扼要、迅速及时地报道新闻事实并具有特写镜头的体裁。②使用叙述、描写。 属于新闻通讯,特点是兼用叙述、描写、议论、抒情等手法,可以多侧面、多层次、生动形象地报道人物、事件或问题,具体深入地反映事物发生、发展过程及其经验,是各种新闻媒介常用的体裁。

内容 ①消息内容广泛,但多是高度概括的报道,较少细节探究。②本文按照时间顺序,集中记录了香港回归的数个“瞬间” ①通讯报道的是有影响、有特点的人和事,可以选择典型的事例,全面深入地报道事物的来龙去脉,反映事物的本质。②本文记录了焦裕禄自任兰考县委书记直至最终生病趋势之间的多个场景,时间跨度长,通过不同事件细致而充分地展现了焦裕禄的品质

通讯与消息的文体特征的异同:

通讯与消息的文体特征的异同:

《别了,“不列颠尼亚”》 《县委书记的榜样——焦裕禄》

表达 消息以简洁的记叙为主,语言简洁明快。 ①通讯也以记叙为主,但可以灵活运用描写、抒情、议论等表达方式,以及拟人、比喻、排比、反问等修辞手法来增强语言表现力。

②本文通过大量的细节描写、富有个性的人物语言,塑造了立体鲜活的人物形象。同时,文章除了记叙之外,还通过大量议论和抒情的句子,表现了人民对焦裕禄的深厚感情。

时效 消息对时效性要求更高,比通讯更快。 本文发表于香港回归当天。 时效性要求较低。

本文发表于焦裕禄同志去世两年后。

共同点 两者都是新闻体裁,都具有真实性。《别了,“不列颠尼亚”》报道香港回归事件,《县委书记的榜样——焦裕禄》真实回顾了焦裕禄同志的先进事迹。 1.从网络挑选一篇新闻作品,从新闻事实材料、新闻立场与情感态度、新闻价值等角度进行阅读分析。

2.以班级小组为单位,参观访问家乡的爱国主义教育基地或革命历史遗迹,并查阅资料,搜集、积累相关素材,借鉴课文写作技巧进行写作,选择家乡的英雄人物及其重要事件进行报道。写完后同学之间交流,并以“家乡的英雄”为主题编辑纪念册

选择性必修上册第一单元

中国革命传统作品研习

视角独特巧选材,新闻笔法有异同

——《别了,“不列颠尼亚”》《县委书记的榜样——焦裕禄》联读

很多革命前辈和革命英烈为人民为理想无私奉献、英勇牺牲,他们的事迹却并不广为人知,你的家乡也许就有这样的英雄。

以班级小组为单位,参观访问家乡的爱国主义教育基地或革命历史遗迹,并查阅资料,搜集、积累相关素材,借鉴课文写作技巧进行写作,选择家乡的英雄人物及其重要事件进行报道。写完后同学之间交流,并以“家乡的英雄”为主题编辑纪念册。

情境预设

反映社会主义建设事业与改革开放的新闻报道

在我国进入社会主义建设时期和改革开放时期,中国人民在为国家富强、人民幸福奋斗的道路上,呈现过许多激动人心的时刻,也涌现出无数感人至深的干部,今天我们一起来走进两篇新闻作品——《别了,“不列颠尼亚”》《县委书记的榜样——焦裕禄》,来重温历史,感悟社会主义事业的伟大和中国人民的主人翁精神。

1.快速梳理新闻事实,把握新闻立场。

2.比较新闻特写和通讯两种新闻体裁在内容和写法上的不同特点。

3.引导学生养成关注社会、关心时事的意识和培养热爱祖国、奉献社会的责任感。

学习目标

任务一:了解新闻事实,重温伟大时刻

快速浏览《别了,“不列颠尼亚”》和《县委书记的榜样——焦裕禄》。将“香港回归”这一重大历史事件的过程展现出来;对照课文小标题,思考《县委书记的好榜样——焦裕禄》这篇人物通讯选取了哪些典型事例来刻画焦裕禄这一人物形象?完成表格。

时间 地点 主要事件

活动展示:《别了,“不列颠尼亚”》

时间 地点 主要事件

6月30日下午4时30分 港督府 彭定康注视着港督旗帜降下旗杆

6月30日下午4时40分 港督府 彭定康乘车最后一次离开港督府

6月30日晚6时15分 添马舰东面 告别仪式,查尔斯王子宣读女王赠言

6月30日晚7时45分 威尔士亲王军营旁 第二次降旗仪式

6月30日最后一分钟 交接仪式现场 米字旗最后一次降下

7月1日第一分钟 交接仪式现场 五星红旗升起

7月1日0点40分 南海 查尔斯王子与彭定康乘不列颠尼亚离港

活动展示:《县委书记的榜样——焦裕禄》

时间 地点 主要事件

1962年冬天 兰考县 焦裕禄在兰考县灾害最严重的时候赴任,立即下乡考察

1963年秋季 兰考县 焦裕禄成立调查队深入一线进行调查

1964年春天 兰考县 焦裕禄带领同志们开展生产救灾工作

1964年 河南医学院附属医院 焦裕禄肝病加重依然在斗灾害

1965年春天 兰考焦裕禄坟前 焦裕禄积劳成疾,不幸离世兰考人民群众干部深切悼念焦裕禄

活动展示:

选取典型的事实材料,按照时间顺序报道,展示了香港回归这一伟大时刻和党的好干部焦裕禄的伟大精神。

相同点

消息时间跨度小,要求更及时。通讯的时间跨度稍大,对及时性要求没有消息高。

不同点

任务二:感人心者,莫先乎情——再读,感受深情

新闻是客观报道,同时又是主观表达,代表鲜明的立场与观点。这两篇文章都是成功的新闻佳作,都在于语言文字中透露着作者的态度立场,而且饱含真情,能够真切地感染读者。在两篇文章中,你从中读出了什么样的立场和情感?请选取其中重要语句或段落进行品读并阐明理由。

要求:

(1)所选语段要简短,不宜过长;

(2)展示时先讲明篇目和段落;

(3)阐明原因时包括以下内容:写作特色(手法或选材的特点)+人物精神或作者情感。

这是对末任港督彭定康面部表情的特写,生动的写出了彭定康离开港督府前黯然神伤的神态。通过这一神态,我们能揣摩出彭定康当时复杂的心情,但是不论他如何“面色凝重”,历史的脚步不会为任何人停止,香港终将回归祖国。

英国曾经占领了非常广大的殖民地,被称为“日不落帝国”,喻指在它的领土上,永远都有阳光照耀。香港作为英国在东方的最后一块殖民地,于1997年脱离英国的统治,回归祖国,作为香港特区的紫荆花图案将在香港上空冉冉升起,“日不落帝国”的殖民主义太阳在香港永远的落下了。所以把英国告别的仪式称为“日落仪式”。

活动展示:《别了,“不列颠尼亚”》

4点30分,面色凝重的彭定康注视着港督旗帜在“日落余音”的号角声中降下旗杆。

港督旗帜在“日落余音”的号角声中降下旗杆。

停泊在港湾中的皇家游轮“不列颠尼亚”号和邻近大厦上悬挂的巨幅紫荆花图案,恰好构成这个“日落仪式”的背景。

这两处细节描写都与“日落”联系在一起,为什么说英国的告别仪式是“日落仪式”?

①现实场景。1841年,大英帝国横跨印度洋而来;1997年,“不列颠尼亚”号黯然从海上离去。

②历史轮回。“从海上来”标志英国对香港的殖民统治正式开始;“从海上去”标志着香港脱离英统,回归祖国。作者没有任何修饰性的语言,然而就在这不动声色的描写中,胜利的自豪之情,溢于言表。

港督旗帜从这里升起。这是作者在继续末任港督离开港督府时,举行降旗仪式之后发表的评论,它既回答了彭定康“面色凝重”的原因,又写出了中国人民收回香港的无比兴奋。

活动展示:《别了,“不列颠尼亚”》

大英帝国从海上来,又从海上去。

根据传统,每一位港督离任时,都举行降旗仪式。但这一次不同:永远都不会有另一面。

“消失”是“逐渐减少以至没有”的意思,它很形象地描写出查尔斯王子和末任港督乘坐的“不列颠尼亚”号驶离香港驶入大海的情形,并暗示着这艘船以及船上的人彻底离开香港,永远不能再以征服者的姿态出现再这片土地上。

活动展示:《别了,“不列颠尼亚”》

将于1997年年底退役的“不列颠尼亚”号很快消失在南海的夜幕中。

实事求是、善于调查研究,坚持一切从实际出发的求实精神。

活动展示:《县委书记的榜样——焦裕禄》

一到兰考,他就“到灾情最重的公社和大队去”,认为“必须进行大量艰苦细致的工作”。他在兰考的一年多中,靠着一辆自行车和一双铁脚板,对全县当时149个大队中的120多个进行了走访和蹲点调研。正是这种深入、系统、全面的调查研究,使焦裕禄能够在较短时间内对改变兰考面貌提出切合实际的规划。

不怕困难、勇于担当的大无畏精神。

他“是怀着改变兰考灾区面貌的坚定决心来的”,在思想上早做好了经受最严峻考验的准备。他说:“灾区有个好处,它能炼人的革命意志,培养人的革命品格。革命者要在困难面前逞英雄。”焦裕禄没有被困难吓倒,而是以共产党人大无畏的英雄气概,带领广大千部群众大力治理风沙、内涝、盐碱“三害”,以满腔热情和实际行动谱写了一曲改天換地的英雄壮歌。

立党为公、执政为民的公仆精神。

活动展示:《县委书记的榜样——焦裕禄》

他说,“共产党员应该在群众最困难的时候,出现在群众的面前,在群众最需要帮助的时候,去关心群众,帮助群众”。在大雪封门的时候,他带头到群众中去。焦裕禄想的是群众的温饱,他带头深入基层访贫问苦,登门为群众送救济粮款。一句“我是您的儿子”,如春风化雨,拉近了党群距离、干群距离,温暖了群众的心坎。

勤政为民、无私奉献的精神。

他拖着病痛的身体,忍着肝病的折磨常年奔波在含、田地之间,置身于群众之中。直到最后弥留之际,他咐身边的人“活着我没有治好沙丘,死了也要看着你们形沙丘治好”,为党和人民事业鞠躬尽瘁、死而后已。

活动小结:

《别了,“不列颠尼亚”》

读出了民族的自信心和自豪感。

读出对“榜样”焦裕禄的公仆精神和崇高品质的赞扬。

《县委书记的榜样——焦裕禄》

任务三:体会新闻剪裁的用意

活动1:新闻特写中的“闲笔”

短新闻力求简短,但《别了,“不列颠尼亚”》一文在有些地方却用了“闲笔”,如记叙告别仪式时,作者在第4段介绍了港督府的历史变迁。这一段似乎与中心事件关系不大,你认为可以删去吗?请发表你的看法。

可以。

作为一篇短新闻,应集中笔墨描写重点事件,本文应按照时间顺序,重点记叙香港回归的过程。第4段内容写港督府的历史変迁,与“新闻”这种文体的要求不符,与文章的主旨联系也不够紧密,游离于文章中心之外,且占用篇幅较多,可以笔带过或删去。

观点一

活动展示:

观点二

不可以。

这段文字看似“闲笔”,实则不“闲”。

第一,在结构上,给读者一个缓冲的时间,因为港督告别并离开港督府是4时40分,此时距告别仪式6时15分尚有一段时间,这样可以较自然地由一个场景过渡到另一个场景。

第二,港督府是英国管治的象征,港督府的不断修葺与不可避免地成为“历史的陈迹”形成对比,村托出我国国力的提升,增强了民族自豪感。这段材料是对现实的有效补充,与现实场景融为一体,共同表达了主题。

点拨:

将历史与现实用镜头方式交错出现,不仅画面感很强,而且背景材料的引用也使得现实的场景有历史的厚重感,让人更加体会出仪式本身的现实内涵——英国对香港156年统治的终结。

对事件做了必要的补充,使得每一个仪式都显示出历史的跨度、厚度,因而虽然作者并不直接发表评论,说出仪式的历史意义,但情感和评价暗含其中。所以这些“闲笔”不“闲”,是不可缺少的。

任务三:体会新闻剪裁的用意

活动2:新闻特写与人物通讯的选材异同

两篇文章围绕“香港回归”事件及“焦裕禄”这一人物形象选取了众多材料,分析它们在材料选取与处理方面的异同?

活动展示:

选材真实、典型、新颖,为表达的主题服务。

《别了,“不列颠尼亚”》不写香港回归的普天同庆,而是以“告别”为中心,选取最能体现“告别”场面的典型素材。

《县委书记的榜样——焦裕禄》围绕“治沙”“患病”两条线索选取最能体现焦裕禄精神品质的典型事件,重在突出焦裕禄的榜样性。

相同点

《别了,“不列颠尼亚”》是新闻消息,对材料的处理为高度概括,不求细节反映。

《县委书记的榜样——焦裕禄》是新闻通讯,以小标题形式组织材料,对材料进行全面深入挖掘报道,有许多细节描写。

不同点

任务四:感人心者,莫深乎义——激发大义,感悟成长

立足当今时代,为进一步感受国家发展历程中的难忘时刻带来的激动人心的力量,弘扬先进人物精神,希望同学们从近些年重大新闻事件中选择合适的素材进行画面描写作为历史定格瞬间。

要求:

(1)根据本课所学描写一个场景,能够利用前面讨论涉及的写作知识。

(2)字数:100字左右。

(3)为自己选取的素材写一句推荐语。

预设材料一:

2022年2月4日—2022年2月20日,北京冬奥会圆满闭幕。中国队9金4银4铜收官,位列奖牌榜第三,金牌数和奖牌数均创历史新高。从1932年刘长春代表中国第一次参加奥运会,到1952年周总理说“只要奥运赛场内有五星红旗升起,就是胜利”,奥运路上,我们一直在前进……

预设材料二:

当地时间4月26日中国海军南宁舰、微山湖舰紧急赴苏丹执行撤离我在苏丹人员任务,当地时间27日10时许(北京时间27日15时许)首批撤离的678人随舰安全抵达沙特吉达港。这次苏丹紧急撤离任务是中国海军继2011年利比亚撤离行动、2015年也门撤离行动后第三次执行海外撤离任务。小小的孩子在海军战士怀里入睡,这怀抱是最温暖的港湾;登舰过程中,一名中国同胞激动落泪:“看到中国人民解放军我哭了,我太感动了。”

预设材料三:

张桂梅已经无力站上讲台上课,但十几年来坚持着一项颇具仪式感的“日常工作”——每天5点15分,她都会准时从女生宿舍的铁架床上爬起,来到教学楼,从一楼爬到四楼,把每一层楼道的电灯点亮。担任女高校长后,哪怕工作再忙,身体再差,张桂梅的假期家访都雷打不动。十多年来,她的足迹遍布丽江市一区四县,行程超过10万公里。许多学生家在偏远山区,进村的路不好走,车子进不去的地方,张桂梅就搭老乡的拖拉机;下雨天,路泥泞难走,她就卷起裤腿一脚深一脚浅地往前走;村民不忍心,让她坐在自家的马背上,走出山沟……

《别了,“不列颠尼亚”》视角独特,抓住几个重要时刻,真实再现了香港回归祖国的历史画面。作品既有生动的现场感,又有厚重的历史感,新闻事实和背景材料融为一体。

《县委书记的榜样——焦裕禄》特别注意选取典型材料,通过典型材料来表现人物的精神和品格。同时写作中“以言见人”,焦裕禄的许多话语感人肺腑,引人深思,凸显出作品的思想内涵。

《别了,“不列颠尼亚”》 《县委书记的榜样——焦裕禄》

文体 ①《别了,“不列颠尼亚”》属于特写消息,是简明扼要、迅速及时地报道新闻事实并具有特写镜头的体裁。②使用叙述、描写。 属于新闻通讯,特点是兼用叙述、描写、议论、抒情等手法,可以多侧面、多层次、生动形象地报道人物、事件或问题,具体深入地反映事物发生、发展过程及其经验,是各种新闻媒介常用的体裁。

内容 ①消息内容广泛,但多是高度概括的报道,较少细节探究。②本文按照时间顺序,集中记录了香港回归的数个“瞬间” ①通讯报道的是有影响、有特点的人和事,可以选择典型的事例,全面深入地报道事物的来龙去脉,反映事物的本质。②本文记录了焦裕禄自任兰考县委书记直至最终生病趋势之间的多个场景,时间跨度长,通过不同事件细致而充分地展现了焦裕禄的品质

通讯与消息的文体特征的异同:

通讯与消息的文体特征的异同:

《别了,“不列颠尼亚”》 《县委书记的榜样——焦裕禄》

表达 消息以简洁的记叙为主,语言简洁明快。 ①通讯也以记叙为主,但可以灵活运用描写、抒情、议论等表达方式,以及拟人、比喻、排比、反问等修辞手法来增强语言表现力。

②本文通过大量的细节描写、富有个性的人物语言,塑造了立体鲜活的人物形象。同时,文章除了记叙之外,还通过大量议论和抒情的句子,表现了人民对焦裕禄的深厚感情。

时效 消息对时效性要求更高,比通讯更快。 本文发表于香港回归当天。 时效性要求较低。

本文发表于焦裕禄同志去世两年后。

共同点 两者都是新闻体裁,都具有真实性。《别了,“不列颠尼亚”》报道香港回归事件,《县委书记的榜样——焦裕禄》真实回顾了焦裕禄同志的先进事迹。 1.从网络挑选一篇新闻作品,从新闻事实材料、新闻立场与情感态度、新闻价值等角度进行阅读分析。

2.以班级小组为单位,参观访问家乡的爱国主义教育基地或革命历史遗迹,并查阅资料,搜集、积累相关素材,借鉴课文写作技巧进行写作,选择家乡的英雄人物及其重要事件进行报道。写完后同学之间交流,并以“家乡的英雄”为主题编辑纪念册