2026年高考历史(统编版)一轮复习 第18讲 辛亥革命 教学课件(共25张PPT)

文档属性

| 名称 | 2026年高考历史(统编版)一轮复习 第18讲 辛亥革命 教学课件(共25张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.1MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-01 08:17:06 | ||

图片预览

文档简介

(共25张PPT)

2026年高考历史(统编版)一轮复习

第18讲 辛亥革命

课标解读:

1.了解中国同盟会成立、武昌起义爆发、中华民国成立、清帝退位、《中华民国临时约法》颁布等史实;

2.了解孙中山三民主义的基本内容,理解辛亥革命与中华民国建立对中国结束帝制、建立民国的意义及局限性。

核心素养:

【时空观念】运用历史地图从时空上把握武昌起义后全国响应革命的具体情况,说明清政府的统治已土崩瓦解,提高学生的时空观念;

【唯物史观】展现社会的巨变而导致不同的社会阶层在历史关键时刻的抉择,理解辛亥革命爆发的必然性;通过辛亥革命后革命的困局、革命的破局感悟人民是历史的创造者,走社会主义道路是历史的选择;

【史料实证】运用相关史料,从时代背景和以孙中山为首的革命党人为挽救民族危机所做的种种努力的视角阐述辛亥革命发生与帝制终结、建立民国的艰辛历程;

【历史解释】展现不同时空的辛亥革命历史叙述,提高学生历史解释能力,理解历史解释具有时代性、主观性,历史认识是一个动态的过程;

【家国情怀】认识到中国近代社会的进步是无数仁人志士用鲜血换来的,从中渗透家国情怀。

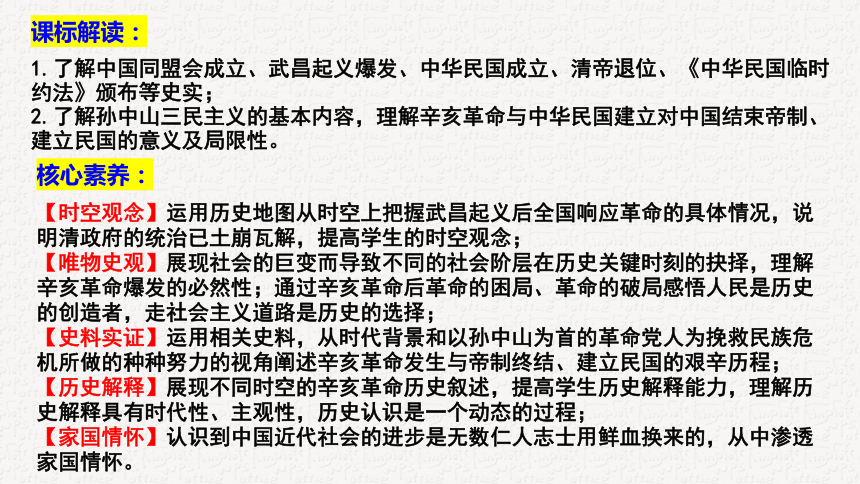

考情考向:

年 份 试题 考点 考向分析

2024 新课标卷 辛亥革命的背景

辽吉黑卷 辛亥革命的措施 浙江卷 辛亥革命 广东卷 辛亥革命的影响 2023 全国甲卷 革命思想的传播 新课标卷 清末新政(预备立宪)的影响 浙江卷 《中华民国临时约法》 2022 天津卷 辛亥革命的发展特点 广东卷 清未新政改革加快了社会结构变动 湖北卷 中华民国临时政府, 从帝制到共和的时代变化 1.考查方向:

高考多考查辛亥革命的背景、意义等。重点关注:清末新政、四川保路运动、三民主义、武昌起义、《中华民国临时约法》。

2.考查方式:

辛亥革命和中华民国的建立这一目试题两相对较少,题型以选择题为主。

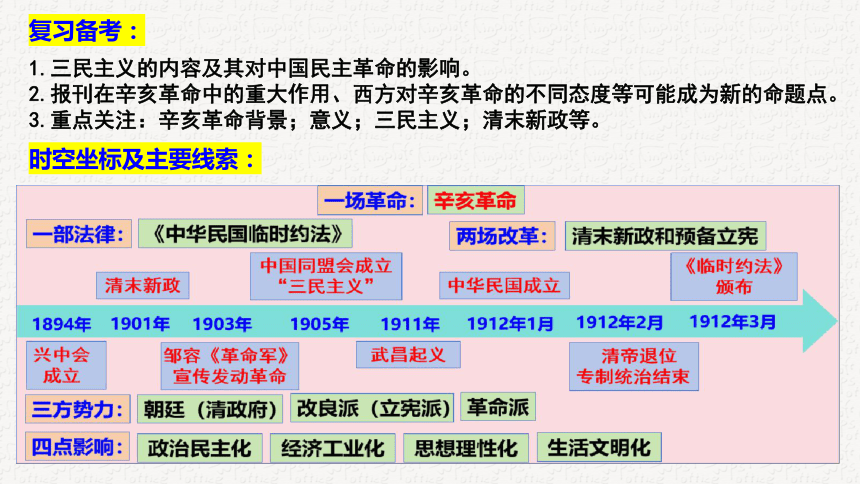

复习备考:

1.三民主义的内容及其对中国民主革命的影响。

2.报刊在辛亥革命中的重大作用、西方对辛亥革命的不同态度等可能成为新的命题点。

3.重点关注:辛亥革命背景;意义;三民主义;清末新政等。

时空坐标及主要线索:

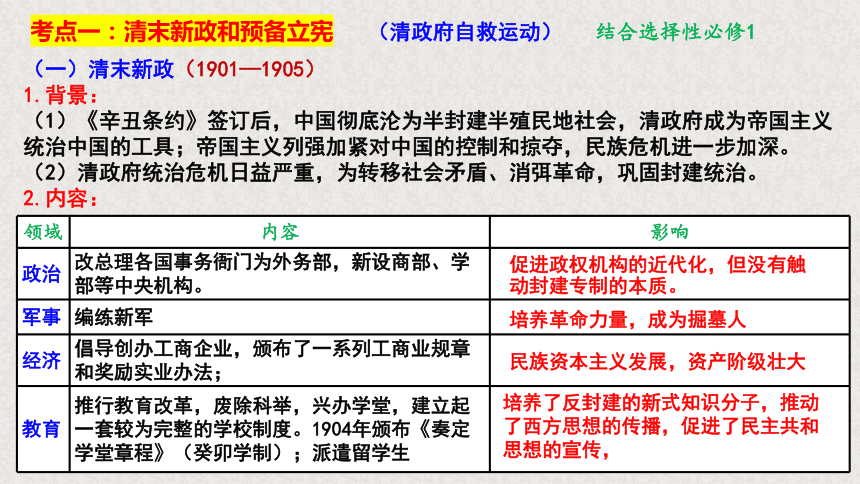

考点一:清末新政和预备立宪 (清政府自救运动) 结合选择性必修1

(一)清末新政(1901—1905)

1.背景:

(1)《辛丑条约》签订后,中国彻底沦为半封建半殖民地社会,清政府成为帝国主义统治中国的工具;帝国主义列强加紧对中国的控制和掠夺,民族危机进一步加深。

(2)清政府统治危机日益严重,为转移社会矛盾、消弭革命,巩固封建统治。

2.内容:

领域 内容 影响

政治 改总理各国事务衙门为外务部,新设商部、学部等中央机构。

军事 编练新军

经济 倡导创办工商企业,颁布了一系列工商业规章和奖励实业办法;

教育 推行教育改革,废除科举,兴办学堂,建立起一套较为完整的学校制度。1904年颁布《奏定学堂章程》(癸卯学制);派遣留学生

促进政权机构的近代化,但没有触动封建专制的本质。

培养革命力量,成为掘墓人

民族资本主义发展,资产阶级壮大

培养了反封建的新式知识分子,推动了西方思想的传播,促进了民主共和思想的宣传,

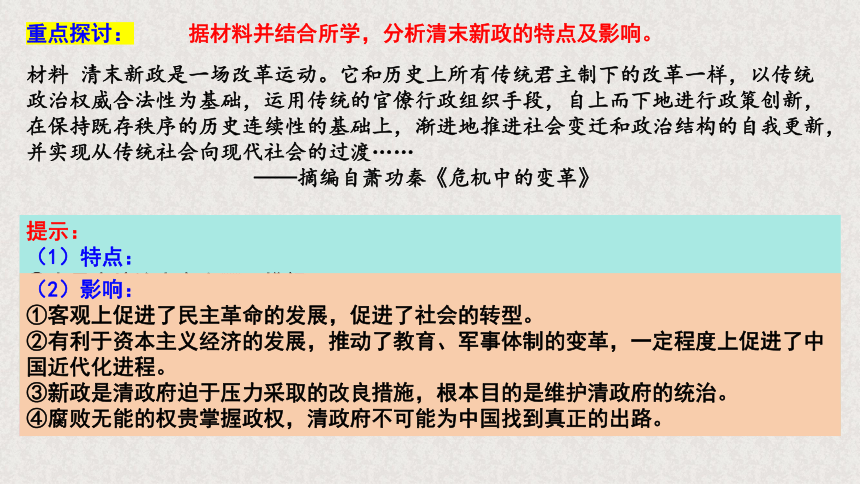

重点探讨: 据材料并结合所学,分析清末新政的特点及影响。

材料 清末新政是一场改革运动。它和历史上所有传统君主制下的改革一样,以传统政治权威合法性为基础,运用传统的官僚行政组织手段,自上而下地进行政策创新,在保持既存秩序的历史连续性的基础上,渐进地推进社会变迁和政治结构的自我更新,并实现从传统社会向现代社会的过渡……

——摘编自萧功秦《危机中的变革》

提示:

(1)特点:

①由最高统治者自上而下推行;

②渐进地推进;

③内容十分广泛;

④涉及以预备立宪为中心的政治变革;

⑤对中国社会产生了巨大影响。

(2)影响:

①客观上促进了民主革命的发展,促进了社会的转型。

②有利于资本主义经济的发展,推动了教育、军事体制的变革,一定程度上促进了中国近代化进程。

③新政是清政府迫于压力采取的改良措施,根本目的是维护清政府的统治。

④腐败无能的权贵掌握政权,清政府不可能为中国找到真正的出路。

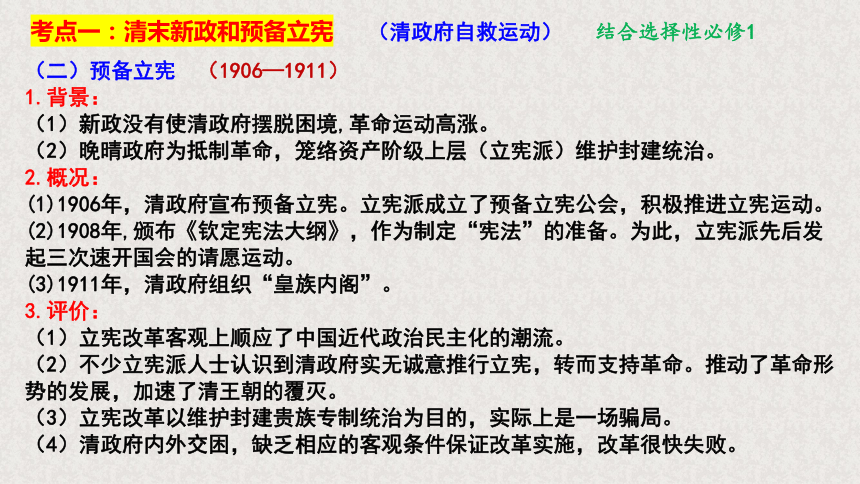

考点一:清末新政和预备立宪 (清政府自救运动) 结合选择性必修1

(二)预备立宪 (1906—1911)

1.背景:

(1)新政没有使清政府摆脱困境,革命运动高涨。

(2)晚晴政府为抵制革命,笼络资产阶级上层(立宪派)维护封建统治。

2.概况:

(1)1906年,清政府宣布预备立宪。立宪派成立了预备立宪公会,积极推进立宪运动。

(2)1908年,颁布《钦定宪法大纲》,作为制定“宪法”的准备。为此,立宪派先后发起三次速开国会的请愿运动。

(3)1911年,清政府组织“皇族内阁”。

3.评价:

(1)立宪改革客观上顺应了中国近代政治民主化的潮流。

(2)不少立宪派人士认识到清政府实无诚意推行立宪,转而支持革命。推动了革命形势的发展,加速了清王朝的覆灭。

(3)立宪改革以维护封建贵族专制统治为目的,实际上是一场骗局。

(4)清政府内外交困,缺乏相应的客观条件保证改革实施,改革很快失败。

高考真题

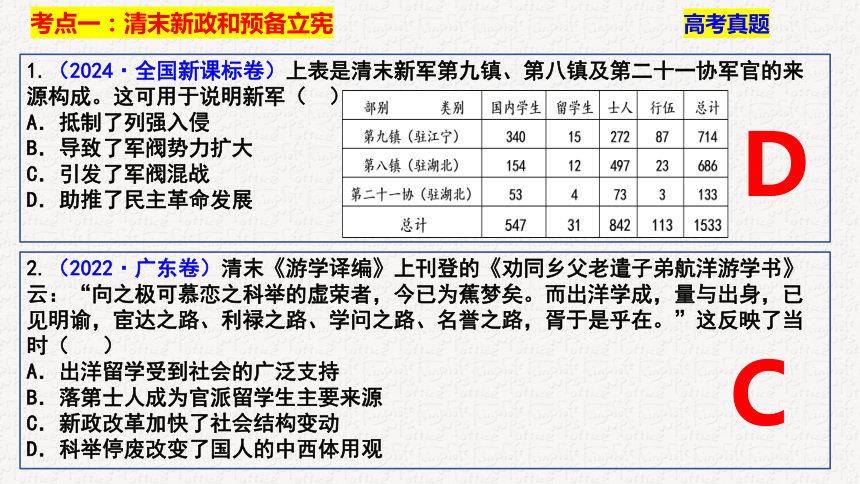

1.(2024·全国新课标卷)上表是清末新军第九镇、第八镇及第二十一协军官的来源构成。这可用于说明新军( )

A.抵制了列强入侵

B.导致了军阀势力扩大

C.引发了军阀混战

D.助推了民主革命发展

2.(2022·广东卷)清末《游学译编》上刊登的《劝同乡父老遣子弟航洋游学书》云:“向之极可慕恋之科举的虚荣者,今已为蕉梦矣。而出洋学成,量与出身,已见明谕,宦达之路、利禄之路、学问之路、名誉之路,胥于是乎在。”这反映了当时( )

A.出洋留学受到社会的广泛支持

B.落第士人成为官派留学生主要来源

C.新政改革加快了社会结构变动

D.科举停废改变了国人的中西体用观

D

C

考点一:清末新政和预备立宪

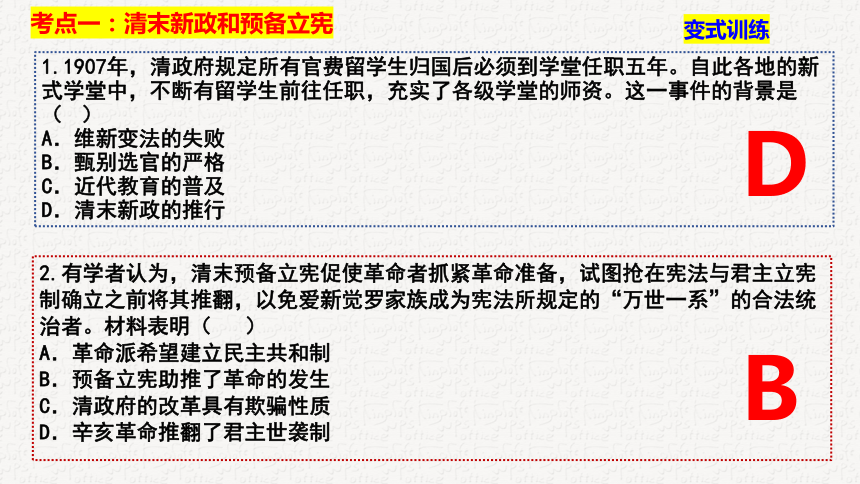

1.1907年,清政府规定所有官费留学生归国后必须到学堂任职五年。自此各地的新式学堂中,不断有留学生前往任职,充实了各级学堂的师资。这一事件的背景是( )

A.维新变法的失败

B.甄别选官的严格

C.近代教育的普及

D.清末新政的推行

2.有学者认为,清末预备立宪促使革命者抓紧革命准备,试图抢在宪法与君主立宪制确立之前将其推翻,以免爱新觉罗家族成为宪法所规定的“万世一系”的合法统治者。材料表明( )

A.革命派希望建立民主共和制

B.预备立宪助推了革命的发生

C.清政府的改革具有欺骗性质

D.辛亥革命推翻了君主世袭制

D

B

变式训练

考点一:清末新政和预备立宪

考点二:辛亥革命

(一)辛亥革命的含义:

1.狭义:发生于旧历辛亥年(1911年)的武昌起义。

2.广义:指19世纪90年代到1912年,以孙中山为代表的资产阶级革命派为推翻清政府,建立共和制度的一系列革命活动的总和。

(二)背景: 梳理教材,完成下表

政治

经济

思想

组织

军事

直接

①《辛丑条约》签订后,清政府完全沦为帝国主义统治中国的工具,民族危机空前严重。

②清末新政和“预备立宪”激化矛盾,加速清朝灭亡。

民族资本主义经济的发展,民族资产阶级力量壮大;

民主革命思想的传播,1905年三民主义思想的形成

革命团体和革命政党(1905中国同盟会)的建立,提供领导核心

革命党人发动的一系列武装起义,加速全国革命高潮到来。

1911年四川保路运动造成湖北防务空虚,为革命提供了机遇。

重点探讨: 三民主义思想的形成。

(1)背景:

①19世纪末,帝国主义国家掀起瓜分中国狂潮,民族危机空前加深;

②资产阶级革命派登上历史舞台;

③孙中山受中国传统思想(大同思想)、达尔文的进化论、西方民主革命思想特别是林肯“民有、民治、民享”思想的启迪。

(2)提出:

1905年在《民报》发刊词阐发同盟会纲领“驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权”的基础上提出。

(3)内容:民族(前提)、民权(核心)、民生(补充发展)

内容 对应纲领 含义 性质

民族主义(前提)

民权主义(核心)

民生主义(发展)

驱除鞑虏 恢复中华

创立民国

平均地权

暴力手段推翻清政府统治(反封建)

推翻专制政体,建立资产阶级共和国(反专制)

核定低价,涨价归公,(反封建土地制度)

民族革命

政治革命

社会革命

4.评价:

积极:①是比较完整的资产阶级民主革命纲领,是辛亥革命的指导思想;②推动了资产阶级民主革命的发展。

局限:①没有明确反对帝国主义;②没有彻底的土地革命纲领;③没有明确广大人民的权利。

核心素养:对于辛亥革命的爆发,有人认为是必然的,有人认为是偶然的,你怎样看?

材料 辛亥革命是伴随着中国近代社会结构和民众社会心理的嬗变而来的。其中最值得注意的:一个是民族工商业的兴起,民族资产阶级和工人阶级队伍扩大;一个是近代知识分子群体的形成。由此,新的政治观念和意识形态相应地产生出来。

——金冲及《二十世纪中国史纲》

(1)必然性:

①政治:《辛丑条约》签订后,民族危机严重。

②历史:维新运动、清末新政的失败说明改良道路在半殖民地半封建的中国走不通。

③物质和阶级:20世纪初,“新政”客观上促进民族资本主义的较快发展。

④思想:随着新式学堂及留学教育的发展,资产阶级民主革命思想的广泛传播;三民主义广泛传播。

⑤组织:资产阶级革命团体的建立和资产阶级革命政党形成。

⑥军事:革命党人发动一系列武装起义,沉重打击了清朝统治。

(2)偶然性:

①四川保路运动爆发,湖北新军入川,湖北防务空虚;

②革命计划泄露,不得不提前发动革命;

③湖北新军工程营的熊秉坤打响了第一枪。

(三)过程: 梳理教材,完成下表

考点二:辛亥革命

1. 武昌起义(夺政权) 时间

结果

影响

2. 中华民国建立 (建政权) 时间

国号

国旗

纪年

性质

1911年10月10日,新军工程第八营的熊秉坤等首发。

控制武汉三镇,成立湖北军政府,推黎元洪为都督;

动摇了清政府的统治根基,清王朝的统治土崩瓦解

1912年1月1日

中华民国

五色旗

民国纪年,1912年为民国元年。

资产阶级共和国制度

概念辨析: 中华民国和南京临时政府

(1)中华民国:是1912年~1949年间中国的国号,前后分为三个历史时期:南京临时政府时期、北洋军阀政府时期和南京国民政府时期。

(2)南京临时政府:是特指辛亥革命时期孙中山在南京建立的具有资产阶级民主共和性质的中央政权。南京临时政府成立于1912年1月1日,只存在了三个月,是中国历史上第一个资产阶级共和国。南京临时政府是一个以资产阶级革命派为主体的革命政府。

(二)过程:

3.结果:袁世凯窃取革命成果

(1)南北议和:

1911年12月,南北双方代表在上海进行和谈。

(2)清帝退位:

1912年2月12日(宣统三年十二月二十五日),清政府颁布《清帝逊位诏书》,宣告统治中国260多年的清王朝结束。

(3)袁世凯窃取革命成果:

①1912年2月13日,孙中山向临时参议院提出辞职;

②1912年2月15日选举袁世凯为临时大总统;

③1912年3月10日,袁世凯宣誓就任临时民国大总统。

考点二:辛亥革命

问题探究:袁世凯为什么能窃取革命成果?

材料一 文不忍南北战争,生灵涂炭,故于议和之举,并不反对。倘由君之力,不劳战争,达国民之志愿,保民族之调和,清室亦得安乐,一举数善,推功让能,自是公论。

——1912年1月4日孙中山发给袁世凯电文

材料二 袁世凯具备孙中山缺少的财力、武力。在立宪派心中袁世凯是“统一”和“秩序”的象征。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

材料三 我认为,行动的时间已经到了,如果列强不欲担负使北京政府瘫痪的后果。袁世凯必须得到支持,因为他是稳定的保障。

——《德驻京公使哈豪森致外电》

提示:

①列强的支持:英国等在中国寻找新的代理人——袁世凯。

②袁世凯军事实力强大和政治阴谋:奉清政府命率军攻陷汉口、汉阳,以武力威胁革命;利用革命党人急于完成统一的愿望,诱使其展开和议。

③革命派的妥协:孙中山被迫发表声明:只要清帝退位,袁世凯赞成共和,即推举他做大总统;颁布《告各友邦书》,承认不平等条约的继续有效。

④客观形势:辛亥革命后,政局动荡,迫切需要一个铁腕人物来推翻清政府,清除内乱。

(二)过程:

4.巩固政权:《中华民国临时约法》的颁布

考点二:辛亥革命

(1)制定:

1912年3月11日,孙中山颁布。

(2)目的:

制袁世凯独裁(直接);维护共和制度(根本)。

(3)内容:

①主权在民(否定君主专制制度);

②平等自由(否定封建等级制度);

③三权分立(防止专权独裁,确立民主共和政体);

④责任内阁制(限制袁世凯独裁,维护共和制度)。

(4)意义:

①性质:

中国近代史上第一部资产阶级性质的宪法。

②意义:

A.从法律上宣告了君主专制制度的灭亡和民主共和政体的确立,具有反对封建专制制度的进步意义;

B.是近代中国民主化进程的一座丰碑。

材料

一、“中华民国之主权属于国民全体”;

二、“中华民国人民一律平等;国民有人身、居住、财产、言论、出版、集会、结社、通信、信仰等自由。

三、“中华民国之立法权,以参议院行之”;

四 “临时大总统代表临时政府,总揽政务,公布法律”;

五 “国务员辅佐临时大总统,负其责任”;“国务员于临时大总统提出法律案、公布法律及发布命令时,须副署之。”;“法官独立审判,不受上级官厅之干涉。……

——《中华民国临时约法》

材料一 《临时约法》的制定机关参议院代表的广泛程度颇为不同:参议院到院议员人数为49人,其中同盟会成员占38人,占比为77.55%;有留学日本和欧美经历的为40人,占比81.67%;42名已知出生年份的议员中,40岁以下的议员有37人,占比88.10%,35岁以下的有30人,占比71.43%。这些人有革命的热情,有向西方学习的强烈愿望,在制定约法时,意见往往“高度一致”。

——摘编自陈建《<中华民国时的法>比美国1787年宪法更进步吗》

材料二 在总统之外复设总理,是为总统制改为责任内阁制的标志。但规定的责任内阁制并不完备,其要害在于改制之后,未能确定总统府与国务院孰为最高行政中枢。由于总统府和国务院都被赋予了相当的行政权,而《临时约法》又“并未说明内阁是对总统或是对议会承担责任”,于是导致了一国之内同时具有两个行政中枢的二元化政体格局。…从民初政治的实践上看,斯时真可谓政争不断。

——杨天宏《论<临时约法>对民国政体的设计规划》

重点探讨: 据材料并结合所学,概括《临时约法》的特点并分析存在的局限性?

(1)特点:

①同盟会成员占多数;

②学习西方民主制度;

③以中青年为主;

④参与人数少;

⑤缺乏广泛性。

(2)局限性:

①总统府和国务院职权不明,仅凭一纸约法要限制袁世凯的想法过于理想化,未能真正限制袁世凯权力;

②双行政中枢导致政争不断、政局动荡;

③存在“因人设法”的局限,又具有一定的人治色彩;

④没有具体规定人民权利以及实现人民权利的保障。

高考真题

1.(2024·浙江卷1月)辛亥革命时期,不少革命党人头脑中只有“排满”二字,以为“清室退位,即天下事大定”。南北议和时,孙中山要求继续把革命推向前进,反对向袁世凯妥协,但“党人即起异议,谓予(孙中山)所主张者理想太高,不适中国之用,众口铄金,一时风靡,同志之士亦悉惑焉”。材料旨在说明( )

A.三民主义思想不适合中国的实际

B.南北议和改变了辛亥革命的性质

C.革命党人尚未普遍认同三民主义

D.孙中山主张发动反袁的二次革命

2.(2023·全国甲卷)清末,陈去病在《论戏剧之有益》一文中说:“此其奏效之捷,必有过于劳心焦思,孜孜矻矻以作《革命军》《驳康书》《黄帝魂》《落花梦》《自由血》者殆千万倍。”他号召青年人投身戏剧。这反映出( )

A.传统戏曲的演出逐渐衰落

B.戏剧开始由愉悦达官显贵转向民众

C.戏剧成为宣传革命的手段

D.反清书籍宣传革命思想的作用弱化

C

C

考点二:辛亥革命

1.中华民国南京临时政府成立之初,《中华民国临时政府组织大纲》规定共和国实行总统制。后来《中华民国临时约法》将总统制改为责任内阁制,《中华民国约法》又改责任内阁制为总统制。上述变化反映的实质是( )

A.民主共和观念的传播

B.共和政体的不断完善

C.新旧势力的激烈交锋

D.总统制符合发展趋势

2.1905年,在同盟会筹备会议上,有人提议会名为“对满同盟会”。孙中山认为革命并非专为排满,还要推翻帝制、创建共和,应定名为“中国革命同盟会”。但是有人认为此会是秘密团体,不宜使用“革命”二字。经讨论,最后定名为“中国同盟会”。这反映出( )

A.孙中山的意见不被重视

B.同盟会无意进行革命斗争

C.反清是同盟会唯一目标

D.孙中山具有民族民主意识

C

D

变式训练

考点二:辛亥革命

考点三:辛亥革命的历史意义与局限

材料一 1911年10月10日,武昌城头枪声一响,拉开了中国完全意义上的近代民族民主革命的序幕。辛亥革命极大促进了中华民族的思想解放,传播了民主共和的理念,打开了中国进步潮流的闸门,撼动了反动统治秩序的根基,在中华大地上建立起亚洲第一个共和制国家,以巨大的震撼力和深刻的影响力推动了中国社会变革,为实现中华民族伟大复兴探索了道路。

——习近平在纪念辛亥革命110周年大会上的讲话

材料二 共和政体成,专制政体灭;中华民国成,清朝灭;总统成,皇帝灭…新礼服成,翎顶补服灭;剪发兴,辫子灭…爱国帽兴,瓜皮帽灭…天足兴,纤足灭…鞠躬礼兴,拜跪礼灭。

——《新陈代谢》,《时报》,1912年3月5日。

材料三 辛亥革命推翻了封建君主专制,为资本主义的发展扫除了一些障碍,从1912年—1919年,中国新建厂矿企业有470多家,新增资本达1.3 亿元以上,超过了过去的半个世纪。

——《中国近代经济史统计资料选集》

(一)性质:

比较完全意义上的反帝反封建的民族民主革命

(二)意义:

①政治民主化:推翻清王朝统治,结束君主专制政体,建立起共和政体——中华民国。

②思想理性化:传播民主共和理念,推动思想解放。

③经济工业化:打击了帝国主义在华势力,促进民族资本主义的发展。

④生活文明化:促进了风俗习惯和社会生活的改变。

⑤世界影响:对近代亚洲各国的民族解放运动,产生了广泛的影响。

知识链接:

1.选官:近代文官制度的奠基时期。 (选择性必修1)

(1)依据:

①中华民国建立,重视官员的选拔制度,出台一系列法规草案;

③孙中山文官考试思想。

(2)内容:

①以考试制度为主,在“五权宪法”框架内设立考试院,主管人才的选拔和任用(考试权独立)。

②建立文官的培养、任用、监察等方面的运行机制(人事权独立)。

(3)特点:

吸收科举制有益成分,又借鉴西方文官考试制度。

(4)评价:

积极:

①进一步奠定了中国文官制度的基础;

②对日后民国文官制度的建设产生重要影响。

消极:基本停留在纸面上。

材料 孙中山认为文官要“有才、有德”,是否能够委任为政府官员,“要通过考试制度”“最严密、最公平地选拔”。孙中山主张在西方三权分立制度的基础上,把我国历史上的考试制度和监察制度分立出来,由国家设置考试院,主管文官的选拔、任用和考绩。孙中山规划和公布的有关文官考试的法规法令,其中不少内容为北京政府和南京国民政府所沿用。

——房列曙《民国文官制度的独特创制》

知识链接: 2.社会生活和女权运动。 (结合选择性必修3)

(1)社会生活:

①南京临时政府改用阳历,颁布剪发辫、易服饰和废止缠足的法律;

②革除“大人”、“老爷”等清朝官场的称呼;

③人们认识到过去的陈规陋习不符合时代潮流,应接受文明开化的新习俗、新文化;

④中山装兼具中西服装的特点,穿着方便,同时体现了一定的时代精神和民族特色。

(2)女权运动:“五千年来女权之曙光”

北京、上海等大城市纷纷兴办了女子学校,让女子受教育,培养妇女参政意识。当时社会处于转型期,女子接受形式教育仍存在很大异议。

核心素养: 辛亥革命推动近代中国社会转型。

(1)从帝国到民国:从政治史的角度看,辛亥革命推翻了腐朽的清王朝,埋葬了中国两千多年的封建君主专制制度,建立了中国历史上第一个民主共和国,具有划时代的历史意义。

(2)从臣民到国民:从社会生活史看,辛亥革命使社会生活发生巨变自由、平等、博爱的风气兴起,剪辫易服、废止缠足废除跪拜和革除“大人”“老爷”等称号的移风易俗举措,使得国民的面貌为之一新。

(3)从君权神授到民主共和:从思想史角度看,辛亥革命是一场深刻的思想启蒙运动,从此,民主共和的观念逐渐深入人心,开阔了人们的视野,提高了人们的政治热情。

(4)从变法图存到实业救国:从经济史角度看,辛亥革命动摇了封建的经济基础,在社会上兴起了一股兴办实业的热潮,对中国工业化的发展起了推动作用。

(三)局限(失败):

考点三:辛亥革命的历史意义与局限

材料四 辛亥革命后帝国主义和封建主义两座大山仍然沉重地压在中国人民的头上。南京政府名义上是中央政府,但并没有实现国家的真正统一,也没有结束国家的混乱状态。

——《吴玉章回忆录》

1.辛亥革命的成果被袁世凯窃取。

袁世凯是军阀首领,又是帝国主义扶植的新的代理人,为建立专制统治,不惜出卖民族利益。

2.资产阶级民主革命反帝反封建的根本任务没有完成,中国半殖民地半封建的社会性质也没有改变。

(四)失败的原因:

1.客观:中外反动势力强大;

2.主观:资产阶级的软弱性、妥协性。

①没有彻底的反帝反封建的革命纲领;

②没有解决农民土地问题,使之缺乏

群众基础;

③没有统一而坚定的领导核心,同盟

会组织涣散,倾向妥协;

④没有真正建立和掌握革命武装。

材料五 “曾几何时,已为情势所迫不得已而与反革命的专制阶级谋妥协,此种妥协,实间接与帝国主义相调和。遂为革命第一次失败之根源。夫当时代表反革命的专制阶级者实为袁世凯,其所挟持之势力初非甚强。而革命党人乃不能胜之者,则为当时欲竭力避免国内战争之延长,且尚未能获一有组织、有纪律、能了解本身之职任与目的之政党故也,……夫袁世凯者,北洋军阀之首领,时与列强相勾结,一切反革命的专制阶级如武人害僚辈,皆依附之以求生存;而革命党人乃以政权让渡于彼,其致失败,又何待言?”

——《孙中山选集》

根本原因:资本主义经济发展不充分,资产积极力量弱小。

高考真题

1.(2024·浙江卷6月)传统中国存在摈弃于四民之外的“贱民”阶层,如闽粤之蛋户、绍兴之堕民等。1912年,福建蛋民发起请愿活动,提出“临时中央政府组织法亦有人民一律平等之规定,其不能独外于蛋族也明矣”。据此可知,辛亥革命( )

A.解决了近代中国的根本矛盾

B.结束了君主专制制度

C.推动了民族资本主义的发展

D.传播了民主平等理念

2.(2024·广东卷)从1911年12月7日起,上海某报连续刊载如图所示广告。据此可知,当时( )

A.民国政府奖励工商

B.封建习俗荡涤净尽

C.共和理念受到推崇

D.租界权益部分收回

D

C

考点三:辛亥革命的历史意义与局限

1.有学者指出,辛亥革命终结帝制、建立共和国的过程是相当独特的。在这一过程中,南北政权政治相互妥协,共同坚持国家统一,亦未引发国际层面的大国对抗。其过渡之迅疾,无论在世界史还是在中国史上都是少见的。该学者意在强调( )

A.民国政府坚持反帝反封建立场

B.辛亥革命重要的历史价值

C.政治变革凝聚了社会各界共识

D.民国政权获得了列强认可

2.1912年,“中华女权同志会”创立者林宗素拜见临时大总统孙中山,要求承认女子完全参政权,孙立即表示“男女原应一例平等参政”。林将谈话记录公诸报端后,以章太炎为首的“中华民国联合会”随即致信孙中山,说“女子参政之说,果合社会良习惯性虽未敢知,取舍之宜,必应待于众论”。孙为了革命派内部的团结,表示前论“不过个人闲谈”。材料说明( )

A.封建顽固势力依然很强大

B.资产阶级的阶级局限性

C.孙中山注重扩大群众基础

D.传统观念妨碍妇女解放

B

B

变式训练

考点三:辛亥革命的历史意义与局限

思维导图:

2026年高考历史(统编版)一轮复习

第18讲 辛亥革命

课标解读:

1.了解中国同盟会成立、武昌起义爆发、中华民国成立、清帝退位、《中华民国临时约法》颁布等史实;

2.了解孙中山三民主义的基本内容,理解辛亥革命与中华民国建立对中国结束帝制、建立民国的意义及局限性。

核心素养:

【时空观念】运用历史地图从时空上把握武昌起义后全国响应革命的具体情况,说明清政府的统治已土崩瓦解,提高学生的时空观念;

【唯物史观】展现社会的巨变而导致不同的社会阶层在历史关键时刻的抉择,理解辛亥革命爆发的必然性;通过辛亥革命后革命的困局、革命的破局感悟人民是历史的创造者,走社会主义道路是历史的选择;

【史料实证】运用相关史料,从时代背景和以孙中山为首的革命党人为挽救民族危机所做的种种努力的视角阐述辛亥革命发生与帝制终结、建立民国的艰辛历程;

【历史解释】展现不同时空的辛亥革命历史叙述,提高学生历史解释能力,理解历史解释具有时代性、主观性,历史认识是一个动态的过程;

【家国情怀】认识到中国近代社会的进步是无数仁人志士用鲜血换来的,从中渗透家国情怀。

考情考向:

年 份 试题 考点 考向分析

2024 新课标卷 辛亥革命的背景

辽吉黑卷 辛亥革命的措施 浙江卷 辛亥革命 广东卷 辛亥革命的影响 2023 全国甲卷 革命思想的传播 新课标卷 清末新政(预备立宪)的影响 浙江卷 《中华民国临时约法》 2022 天津卷 辛亥革命的发展特点 广东卷 清未新政改革加快了社会结构变动 湖北卷 中华民国临时政府, 从帝制到共和的时代变化 1.考查方向:

高考多考查辛亥革命的背景、意义等。重点关注:清末新政、四川保路运动、三民主义、武昌起义、《中华民国临时约法》。

2.考查方式:

辛亥革命和中华民国的建立这一目试题两相对较少,题型以选择题为主。

复习备考:

1.三民主义的内容及其对中国民主革命的影响。

2.报刊在辛亥革命中的重大作用、西方对辛亥革命的不同态度等可能成为新的命题点。

3.重点关注:辛亥革命背景;意义;三民主义;清末新政等。

时空坐标及主要线索:

考点一:清末新政和预备立宪 (清政府自救运动) 结合选择性必修1

(一)清末新政(1901—1905)

1.背景:

(1)《辛丑条约》签订后,中国彻底沦为半封建半殖民地社会,清政府成为帝国主义统治中国的工具;帝国主义列强加紧对中国的控制和掠夺,民族危机进一步加深。

(2)清政府统治危机日益严重,为转移社会矛盾、消弭革命,巩固封建统治。

2.内容:

领域 内容 影响

政治 改总理各国事务衙门为外务部,新设商部、学部等中央机构。

军事 编练新军

经济 倡导创办工商企业,颁布了一系列工商业规章和奖励实业办法;

教育 推行教育改革,废除科举,兴办学堂,建立起一套较为完整的学校制度。1904年颁布《奏定学堂章程》(癸卯学制);派遣留学生

促进政权机构的近代化,但没有触动封建专制的本质。

培养革命力量,成为掘墓人

民族资本主义发展,资产阶级壮大

培养了反封建的新式知识分子,推动了西方思想的传播,促进了民主共和思想的宣传,

重点探讨: 据材料并结合所学,分析清末新政的特点及影响。

材料 清末新政是一场改革运动。它和历史上所有传统君主制下的改革一样,以传统政治权威合法性为基础,运用传统的官僚行政组织手段,自上而下地进行政策创新,在保持既存秩序的历史连续性的基础上,渐进地推进社会变迁和政治结构的自我更新,并实现从传统社会向现代社会的过渡……

——摘编自萧功秦《危机中的变革》

提示:

(1)特点:

①由最高统治者自上而下推行;

②渐进地推进;

③内容十分广泛;

④涉及以预备立宪为中心的政治变革;

⑤对中国社会产生了巨大影响。

(2)影响:

①客观上促进了民主革命的发展,促进了社会的转型。

②有利于资本主义经济的发展,推动了教育、军事体制的变革,一定程度上促进了中国近代化进程。

③新政是清政府迫于压力采取的改良措施,根本目的是维护清政府的统治。

④腐败无能的权贵掌握政权,清政府不可能为中国找到真正的出路。

考点一:清末新政和预备立宪 (清政府自救运动) 结合选择性必修1

(二)预备立宪 (1906—1911)

1.背景:

(1)新政没有使清政府摆脱困境,革命运动高涨。

(2)晚晴政府为抵制革命,笼络资产阶级上层(立宪派)维护封建统治。

2.概况:

(1)1906年,清政府宣布预备立宪。立宪派成立了预备立宪公会,积极推进立宪运动。

(2)1908年,颁布《钦定宪法大纲》,作为制定“宪法”的准备。为此,立宪派先后发起三次速开国会的请愿运动。

(3)1911年,清政府组织“皇族内阁”。

3.评价:

(1)立宪改革客观上顺应了中国近代政治民主化的潮流。

(2)不少立宪派人士认识到清政府实无诚意推行立宪,转而支持革命。推动了革命形势的发展,加速了清王朝的覆灭。

(3)立宪改革以维护封建贵族专制统治为目的,实际上是一场骗局。

(4)清政府内外交困,缺乏相应的客观条件保证改革实施,改革很快失败。

高考真题

1.(2024·全国新课标卷)上表是清末新军第九镇、第八镇及第二十一协军官的来源构成。这可用于说明新军( )

A.抵制了列强入侵

B.导致了军阀势力扩大

C.引发了军阀混战

D.助推了民主革命发展

2.(2022·广东卷)清末《游学译编》上刊登的《劝同乡父老遣子弟航洋游学书》云:“向之极可慕恋之科举的虚荣者,今已为蕉梦矣。而出洋学成,量与出身,已见明谕,宦达之路、利禄之路、学问之路、名誉之路,胥于是乎在。”这反映了当时( )

A.出洋留学受到社会的广泛支持

B.落第士人成为官派留学生主要来源

C.新政改革加快了社会结构变动

D.科举停废改变了国人的中西体用观

D

C

考点一:清末新政和预备立宪

1.1907年,清政府规定所有官费留学生归国后必须到学堂任职五年。自此各地的新式学堂中,不断有留学生前往任职,充实了各级学堂的师资。这一事件的背景是( )

A.维新变法的失败

B.甄别选官的严格

C.近代教育的普及

D.清末新政的推行

2.有学者认为,清末预备立宪促使革命者抓紧革命准备,试图抢在宪法与君主立宪制确立之前将其推翻,以免爱新觉罗家族成为宪法所规定的“万世一系”的合法统治者。材料表明( )

A.革命派希望建立民主共和制

B.预备立宪助推了革命的发生

C.清政府的改革具有欺骗性质

D.辛亥革命推翻了君主世袭制

D

B

变式训练

考点一:清末新政和预备立宪

考点二:辛亥革命

(一)辛亥革命的含义:

1.狭义:发生于旧历辛亥年(1911年)的武昌起义。

2.广义:指19世纪90年代到1912年,以孙中山为代表的资产阶级革命派为推翻清政府,建立共和制度的一系列革命活动的总和。

(二)背景: 梳理教材,完成下表

政治

经济

思想

组织

军事

直接

①《辛丑条约》签订后,清政府完全沦为帝国主义统治中国的工具,民族危机空前严重。

②清末新政和“预备立宪”激化矛盾,加速清朝灭亡。

民族资本主义经济的发展,民族资产阶级力量壮大;

民主革命思想的传播,1905年三民主义思想的形成

革命团体和革命政党(1905中国同盟会)的建立,提供领导核心

革命党人发动的一系列武装起义,加速全国革命高潮到来。

1911年四川保路运动造成湖北防务空虚,为革命提供了机遇。

重点探讨: 三民主义思想的形成。

(1)背景:

①19世纪末,帝国主义国家掀起瓜分中国狂潮,民族危机空前加深;

②资产阶级革命派登上历史舞台;

③孙中山受中国传统思想(大同思想)、达尔文的进化论、西方民主革命思想特别是林肯“民有、民治、民享”思想的启迪。

(2)提出:

1905年在《民报》发刊词阐发同盟会纲领“驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权”的基础上提出。

(3)内容:民族(前提)、民权(核心)、民生(补充发展)

内容 对应纲领 含义 性质

民族主义(前提)

民权主义(核心)

民生主义(发展)

驱除鞑虏 恢复中华

创立民国

平均地权

暴力手段推翻清政府统治(反封建)

推翻专制政体,建立资产阶级共和国(反专制)

核定低价,涨价归公,(反封建土地制度)

民族革命

政治革命

社会革命

4.评价:

积极:①是比较完整的资产阶级民主革命纲领,是辛亥革命的指导思想;②推动了资产阶级民主革命的发展。

局限:①没有明确反对帝国主义;②没有彻底的土地革命纲领;③没有明确广大人民的权利。

核心素养:对于辛亥革命的爆发,有人认为是必然的,有人认为是偶然的,你怎样看?

材料 辛亥革命是伴随着中国近代社会结构和民众社会心理的嬗变而来的。其中最值得注意的:一个是民族工商业的兴起,民族资产阶级和工人阶级队伍扩大;一个是近代知识分子群体的形成。由此,新的政治观念和意识形态相应地产生出来。

——金冲及《二十世纪中国史纲》

(1)必然性:

①政治:《辛丑条约》签订后,民族危机严重。

②历史:维新运动、清末新政的失败说明改良道路在半殖民地半封建的中国走不通。

③物质和阶级:20世纪初,“新政”客观上促进民族资本主义的较快发展。

④思想:随着新式学堂及留学教育的发展,资产阶级民主革命思想的广泛传播;三民主义广泛传播。

⑤组织:资产阶级革命团体的建立和资产阶级革命政党形成。

⑥军事:革命党人发动一系列武装起义,沉重打击了清朝统治。

(2)偶然性:

①四川保路运动爆发,湖北新军入川,湖北防务空虚;

②革命计划泄露,不得不提前发动革命;

③湖北新军工程营的熊秉坤打响了第一枪。

(三)过程: 梳理教材,完成下表

考点二:辛亥革命

1. 武昌起义(夺政权) 时间

结果

影响

2. 中华民国建立 (建政权) 时间

国号

国旗

纪年

性质

1911年10月10日,新军工程第八营的熊秉坤等首发。

控制武汉三镇,成立湖北军政府,推黎元洪为都督;

动摇了清政府的统治根基,清王朝的统治土崩瓦解

1912年1月1日

中华民国

五色旗

民国纪年,1912年为民国元年。

资产阶级共和国制度

概念辨析: 中华民国和南京临时政府

(1)中华民国:是1912年~1949年间中国的国号,前后分为三个历史时期:南京临时政府时期、北洋军阀政府时期和南京国民政府时期。

(2)南京临时政府:是特指辛亥革命时期孙中山在南京建立的具有资产阶级民主共和性质的中央政权。南京临时政府成立于1912年1月1日,只存在了三个月,是中国历史上第一个资产阶级共和国。南京临时政府是一个以资产阶级革命派为主体的革命政府。

(二)过程:

3.结果:袁世凯窃取革命成果

(1)南北议和:

1911年12月,南北双方代表在上海进行和谈。

(2)清帝退位:

1912年2月12日(宣统三年十二月二十五日),清政府颁布《清帝逊位诏书》,宣告统治中国260多年的清王朝结束。

(3)袁世凯窃取革命成果:

①1912年2月13日,孙中山向临时参议院提出辞职;

②1912年2月15日选举袁世凯为临时大总统;

③1912年3月10日,袁世凯宣誓就任临时民国大总统。

考点二:辛亥革命

问题探究:袁世凯为什么能窃取革命成果?

材料一 文不忍南北战争,生灵涂炭,故于议和之举,并不反对。倘由君之力,不劳战争,达国民之志愿,保民族之调和,清室亦得安乐,一举数善,推功让能,自是公论。

——1912年1月4日孙中山发给袁世凯电文

材料二 袁世凯具备孙中山缺少的财力、武力。在立宪派心中袁世凯是“统一”和“秩序”的象征。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

材料三 我认为,行动的时间已经到了,如果列强不欲担负使北京政府瘫痪的后果。袁世凯必须得到支持,因为他是稳定的保障。

——《德驻京公使哈豪森致外电》

提示:

①列强的支持:英国等在中国寻找新的代理人——袁世凯。

②袁世凯军事实力强大和政治阴谋:奉清政府命率军攻陷汉口、汉阳,以武力威胁革命;利用革命党人急于完成统一的愿望,诱使其展开和议。

③革命派的妥协:孙中山被迫发表声明:只要清帝退位,袁世凯赞成共和,即推举他做大总统;颁布《告各友邦书》,承认不平等条约的继续有效。

④客观形势:辛亥革命后,政局动荡,迫切需要一个铁腕人物来推翻清政府,清除内乱。

(二)过程:

4.巩固政权:《中华民国临时约法》的颁布

考点二:辛亥革命

(1)制定:

1912年3月11日,孙中山颁布。

(2)目的:

制袁世凯独裁(直接);维护共和制度(根本)。

(3)内容:

①主权在民(否定君主专制制度);

②平等自由(否定封建等级制度);

③三权分立(防止专权独裁,确立民主共和政体);

④责任内阁制(限制袁世凯独裁,维护共和制度)。

(4)意义:

①性质:

中国近代史上第一部资产阶级性质的宪法。

②意义:

A.从法律上宣告了君主专制制度的灭亡和民主共和政体的确立,具有反对封建专制制度的进步意义;

B.是近代中国民主化进程的一座丰碑。

材料

一、“中华民国之主权属于国民全体”;

二、“中华民国人民一律平等;国民有人身、居住、财产、言论、出版、集会、结社、通信、信仰等自由。

三、“中华民国之立法权,以参议院行之”;

四 “临时大总统代表临时政府,总揽政务,公布法律”;

五 “国务员辅佐临时大总统,负其责任”;“国务员于临时大总统提出法律案、公布法律及发布命令时,须副署之。”;“法官独立审判,不受上级官厅之干涉。……

——《中华民国临时约法》

材料一 《临时约法》的制定机关参议院代表的广泛程度颇为不同:参议院到院议员人数为49人,其中同盟会成员占38人,占比为77.55%;有留学日本和欧美经历的为40人,占比81.67%;42名已知出生年份的议员中,40岁以下的议员有37人,占比88.10%,35岁以下的有30人,占比71.43%。这些人有革命的热情,有向西方学习的强烈愿望,在制定约法时,意见往往“高度一致”。

——摘编自陈建《<中华民国时的法>比美国1787年宪法更进步吗》

材料二 在总统之外复设总理,是为总统制改为责任内阁制的标志。但规定的责任内阁制并不完备,其要害在于改制之后,未能确定总统府与国务院孰为最高行政中枢。由于总统府和国务院都被赋予了相当的行政权,而《临时约法》又“并未说明内阁是对总统或是对议会承担责任”,于是导致了一国之内同时具有两个行政中枢的二元化政体格局。…从民初政治的实践上看,斯时真可谓政争不断。

——杨天宏《论<临时约法>对民国政体的设计规划》

重点探讨: 据材料并结合所学,概括《临时约法》的特点并分析存在的局限性?

(1)特点:

①同盟会成员占多数;

②学习西方民主制度;

③以中青年为主;

④参与人数少;

⑤缺乏广泛性。

(2)局限性:

①总统府和国务院职权不明,仅凭一纸约法要限制袁世凯的想法过于理想化,未能真正限制袁世凯权力;

②双行政中枢导致政争不断、政局动荡;

③存在“因人设法”的局限,又具有一定的人治色彩;

④没有具体规定人民权利以及实现人民权利的保障。

高考真题

1.(2024·浙江卷1月)辛亥革命时期,不少革命党人头脑中只有“排满”二字,以为“清室退位,即天下事大定”。南北议和时,孙中山要求继续把革命推向前进,反对向袁世凯妥协,但“党人即起异议,谓予(孙中山)所主张者理想太高,不适中国之用,众口铄金,一时风靡,同志之士亦悉惑焉”。材料旨在说明( )

A.三民主义思想不适合中国的实际

B.南北议和改变了辛亥革命的性质

C.革命党人尚未普遍认同三民主义

D.孙中山主张发动反袁的二次革命

2.(2023·全国甲卷)清末,陈去病在《论戏剧之有益》一文中说:“此其奏效之捷,必有过于劳心焦思,孜孜矻矻以作《革命军》《驳康书》《黄帝魂》《落花梦》《自由血》者殆千万倍。”他号召青年人投身戏剧。这反映出( )

A.传统戏曲的演出逐渐衰落

B.戏剧开始由愉悦达官显贵转向民众

C.戏剧成为宣传革命的手段

D.反清书籍宣传革命思想的作用弱化

C

C

考点二:辛亥革命

1.中华民国南京临时政府成立之初,《中华民国临时政府组织大纲》规定共和国实行总统制。后来《中华民国临时约法》将总统制改为责任内阁制,《中华民国约法》又改责任内阁制为总统制。上述变化反映的实质是( )

A.民主共和观念的传播

B.共和政体的不断完善

C.新旧势力的激烈交锋

D.总统制符合发展趋势

2.1905年,在同盟会筹备会议上,有人提议会名为“对满同盟会”。孙中山认为革命并非专为排满,还要推翻帝制、创建共和,应定名为“中国革命同盟会”。但是有人认为此会是秘密团体,不宜使用“革命”二字。经讨论,最后定名为“中国同盟会”。这反映出( )

A.孙中山的意见不被重视

B.同盟会无意进行革命斗争

C.反清是同盟会唯一目标

D.孙中山具有民族民主意识

C

D

变式训练

考点二:辛亥革命

考点三:辛亥革命的历史意义与局限

材料一 1911年10月10日,武昌城头枪声一响,拉开了中国完全意义上的近代民族民主革命的序幕。辛亥革命极大促进了中华民族的思想解放,传播了民主共和的理念,打开了中国进步潮流的闸门,撼动了反动统治秩序的根基,在中华大地上建立起亚洲第一个共和制国家,以巨大的震撼力和深刻的影响力推动了中国社会变革,为实现中华民族伟大复兴探索了道路。

——习近平在纪念辛亥革命110周年大会上的讲话

材料二 共和政体成,专制政体灭;中华民国成,清朝灭;总统成,皇帝灭…新礼服成,翎顶补服灭;剪发兴,辫子灭…爱国帽兴,瓜皮帽灭…天足兴,纤足灭…鞠躬礼兴,拜跪礼灭。

——《新陈代谢》,《时报》,1912年3月5日。

材料三 辛亥革命推翻了封建君主专制,为资本主义的发展扫除了一些障碍,从1912年—1919年,中国新建厂矿企业有470多家,新增资本达1.3 亿元以上,超过了过去的半个世纪。

——《中国近代经济史统计资料选集》

(一)性质:

比较完全意义上的反帝反封建的民族民主革命

(二)意义:

①政治民主化:推翻清王朝统治,结束君主专制政体,建立起共和政体——中华民国。

②思想理性化:传播民主共和理念,推动思想解放。

③经济工业化:打击了帝国主义在华势力,促进民族资本主义的发展。

④生活文明化:促进了风俗习惯和社会生活的改变。

⑤世界影响:对近代亚洲各国的民族解放运动,产生了广泛的影响。

知识链接:

1.选官:近代文官制度的奠基时期。 (选择性必修1)

(1)依据:

①中华民国建立,重视官员的选拔制度,出台一系列法规草案;

③孙中山文官考试思想。

(2)内容:

①以考试制度为主,在“五权宪法”框架内设立考试院,主管人才的选拔和任用(考试权独立)。

②建立文官的培养、任用、监察等方面的运行机制(人事权独立)。

(3)特点:

吸收科举制有益成分,又借鉴西方文官考试制度。

(4)评价:

积极:

①进一步奠定了中国文官制度的基础;

②对日后民国文官制度的建设产生重要影响。

消极:基本停留在纸面上。

材料 孙中山认为文官要“有才、有德”,是否能够委任为政府官员,“要通过考试制度”“最严密、最公平地选拔”。孙中山主张在西方三权分立制度的基础上,把我国历史上的考试制度和监察制度分立出来,由国家设置考试院,主管文官的选拔、任用和考绩。孙中山规划和公布的有关文官考试的法规法令,其中不少内容为北京政府和南京国民政府所沿用。

——房列曙《民国文官制度的独特创制》

知识链接: 2.社会生活和女权运动。 (结合选择性必修3)

(1)社会生活:

①南京临时政府改用阳历,颁布剪发辫、易服饰和废止缠足的法律;

②革除“大人”、“老爷”等清朝官场的称呼;

③人们认识到过去的陈规陋习不符合时代潮流,应接受文明开化的新习俗、新文化;

④中山装兼具中西服装的特点,穿着方便,同时体现了一定的时代精神和民族特色。

(2)女权运动:“五千年来女权之曙光”

北京、上海等大城市纷纷兴办了女子学校,让女子受教育,培养妇女参政意识。当时社会处于转型期,女子接受形式教育仍存在很大异议。

核心素养: 辛亥革命推动近代中国社会转型。

(1)从帝国到民国:从政治史的角度看,辛亥革命推翻了腐朽的清王朝,埋葬了中国两千多年的封建君主专制制度,建立了中国历史上第一个民主共和国,具有划时代的历史意义。

(2)从臣民到国民:从社会生活史看,辛亥革命使社会生活发生巨变自由、平等、博爱的风气兴起,剪辫易服、废止缠足废除跪拜和革除“大人”“老爷”等称号的移风易俗举措,使得国民的面貌为之一新。

(3)从君权神授到民主共和:从思想史角度看,辛亥革命是一场深刻的思想启蒙运动,从此,民主共和的观念逐渐深入人心,开阔了人们的视野,提高了人们的政治热情。

(4)从变法图存到实业救国:从经济史角度看,辛亥革命动摇了封建的经济基础,在社会上兴起了一股兴办实业的热潮,对中国工业化的发展起了推动作用。

(三)局限(失败):

考点三:辛亥革命的历史意义与局限

材料四 辛亥革命后帝国主义和封建主义两座大山仍然沉重地压在中国人民的头上。南京政府名义上是中央政府,但并没有实现国家的真正统一,也没有结束国家的混乱状态。

——《吴玉章回忆录》

1.辛亥革命的成果被袁世凯窃取。

袁世凯是军阀首领,又是帝国主义扶植的新的代理人,为建立专制统治,不惜出卖民族利益。

2.资产阶级民主革命反帝反封建的根本任务没有完成,中国半殖民地半封建的社会性质也没有改变。

(四)失败的原因:

1.客观:中外反动势力强大;

2.主观:资产阶级的软弱性、妥协性。

①没有彻底的反帝反封建的革命纲领;

②没有解决农民土地问题,使之缺乏

群众基础;

③没有统一而坚定的领导核心,同盟

会组织涣散,倾向妥协;

④没有真正建立和掌握革命武装。

材料五 “曾几何时,已为情势所迫不得已而与反革命的专制阶级谋妥协,此种妥协,实间接与帝国主义相调和。遂为革命第一次失败之根源。夫当时代表反革命的专制阶级者实为袁世凯,其所挟持之势力初非甚强。而革命党人乃不能胜之者,则为当时欲竭力避免国内战争之延长,且尚未能获一有组织、有纪律、能了解本身之职任与目的之政党故也,……夫袁世凯者,北洋军阀之首领,时与列强相勾结,一切反革命的专制阶级如武人害僚辈,皆依附之以求生存;而革命党人乃以政权让渡于彼,其致失败,又何待言?”

——《孙中山选集》

根本原因:资本主义经济发展不充分,资产积极力量弱小。

高考真题

1.(2024·浙江卷6月)传统中国存在摈弃于四民之外的“贱民”阶层,如闽粤之蛋户、绍兴之堕民等。1912年,福建蛋民发起请愿活动,提出“临时中央政府组织法亦有人民一律平等之规定,其不能独外于蛋族也明矣”。据此可知,辛亥革命( )

A.解决了近代中国的根本矛盾

B.结束了君主专制制度

C.推动了民族资本主义的发展

D.传播了民主平等理念

2.(2024·广东卷)从1911年12月7日起,上海某报连续刊载如图所示广告。据此可知,当时( )

A.民国政府奖励工商

B.封建习俗荡涤净尽

C.共和理念受到推崇

D.租界权益部分收回

D

C

考点三:辛亥革命的历史意义与局限

1.有学者指出,辛亥革命终结帝制、建立共和国的过程是相当独特的。在这一过程中,南北政权政治相互妥协,共同坚持国家统一,亦未引发国际层面的大国对抗。其过渡之迅疾,无论在世界史还是在中国史上都是少见的。该学者意在强调( )

A.民国政府坚持反帝反封建立场

B.辛亥革命重要的历史价值

C.政治变革凝聚了社会各界共识

D.民国政权获得了列强认可

2.1912年,“中华女权同志会”创立者林宗素拜见临时大总统孙中山,要求承认女子完全参政权,孙立即表示“男女原应一例平等参政”。林将谈话记录公诸报端后,以章太炎为首的“中华民国联合会”随即致信孙中山,说“女子参政之说,果合社会良习惯性虽未敢知,取舍之宜,必应待于众论”。孙为了革命派内部的团结,表示前论“不过个人闲谈”。材料说明( )

A.封建顽固势力依然很强大

B.资产阶级的阶级局限性

C.孙中山注重扩大群众基础

D.传统观念妨碍妇女解放

B

B

变式训练

考点三:辛亥革命的历史意义与局限

思维导图:

同课章节目录