15我一生中的重要抉择课件(21张ppt)

文档属性

| 名称 | 15我一生中的重要抉择课件(21张ppt) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-07-01 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共21张PPT)

人生的道路虽然漫长,但紧要处常常只有几步。”

——柳青

我一生中的重要抉择

王选

1.通读全文,把握本文的主要内容。

2.通过理清文章思路,概括文章主旨。

3.推敲品味文章语句,理解作者幽默风趣的语言风格。

01

晓常识

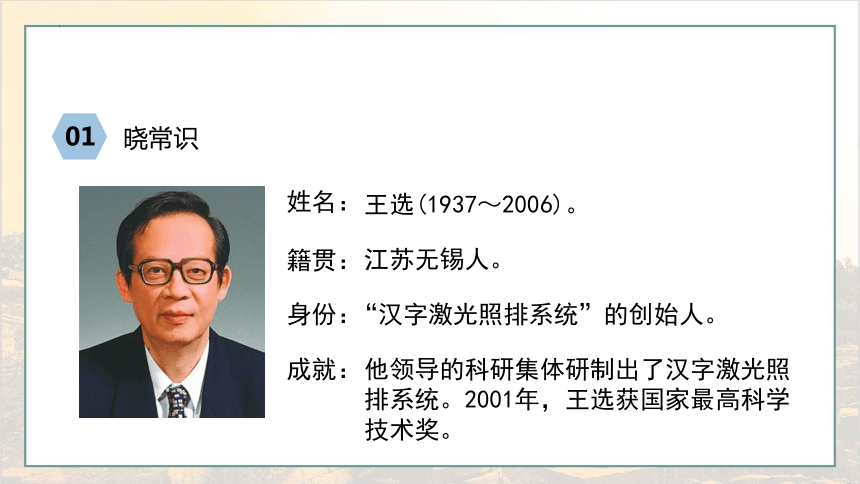

姓名:

籍贯:

成就:

身份:

王选(1937~2006)。

江苏无锡人。

“汉字激光照排系统”的创始人。

他领导的科研集体研制出了汉字激光照排系统。2001年,王选获国家最高科学技术奖。

01

晓常识

王选曾任中国科学院院士,中国工程院院士,第三世界科学院院士。是“汉字激光照排系统”的创始人,他领导的科研集体研制出了汉字激光照排系统,为我国新闻出版业全过程的计算机化奠定了基础,被誉为“汉字印刷术的第二次发明”,也被誉为“当代毕昇”“汉字激光照排之父”“中国现代汉字印刷革命的奠基人”“中国迎接知识经济挑战的先驱”。2001年,王选获国家最高科学技术奖。

02

知背景

1998年10月,“汉字激光照排系统之父”、北大方正的创始人王选在北京大学演讲。他谈了自己人生中的八个重要抉择:选择计算数学专业,从硬件领域跨越到软件领域,锻炼英语听力,在照排技术中选用新的技术途径,致力于商品化和企业化,大力扶植年轻人,进军日本市场,进军广电业。本文节选了演讲的开头、“大力扶植年轻人”部分(第六个抉择)和结尾。

03

夯基础

(1)读准字音,把握字形

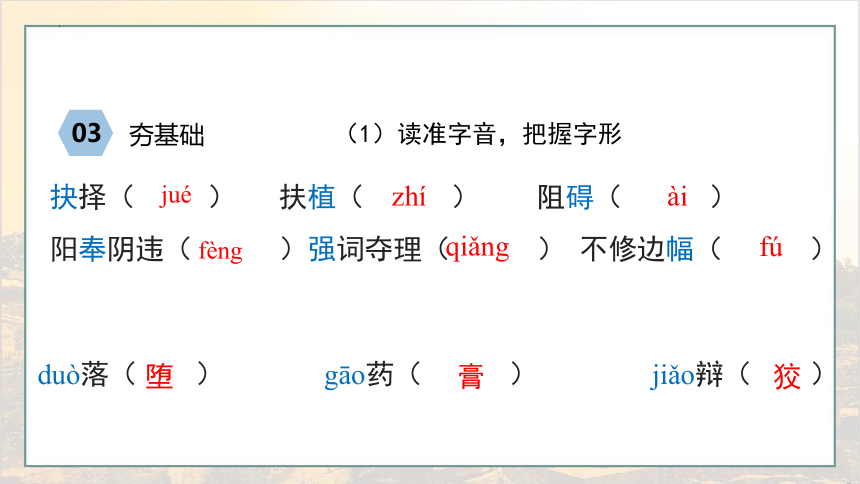

抉择( ) 扶植( ) 阻碍( )

阳奉阴违( )强词夺理( ) 不修边幅( )

jué

zhí

ài

fèng

qiǎng

fú

duò落( ) gāo药( ) jiǎo辩( )

堕

膏

狡

03

夯基础

(2)词语解释

出类拔萃:

多多益善:

阳奉阴违:

形容一样东西或人等越多越好。

表面上遵从,暗地里违抗。

假借名义,到处炫耀,进行诈骗。

招摇撞骗:

形容不注意衣着、容貌的整洁。

不修边幅:

超出同类之上。多用在人的品德、学识、才能方面。

03

夯基础

(2)词语解释

风口浪尖:

强词夺理:

平易近人:

比喻社会斗争极为激烈、尖锐的地方。

本来没有理,硬说成有理。

态度谦逊和蔼,使人容易接近。

不把它放在心上。表示对人、对事抱轻视态度。

不以为意:

自主学习

1.默读课文,画出演讲者观点的句子。

2.速读课文,理清本文的写作思路。

2.熟读课文,理清本文的写作思路。

第三部分(8):总结全文,将著名心理学家荣格的公式送给青年学生,希望青年学生把自己溶在大集体里,体现自我价值。

第一部分(1):用各种实例和形象的比喻引出演讲的话题。

第二部分(2—7):分析论述作者的第六个重要抉择——花大力扶植年轻人,让年轻一代出来逐步取代自己的作用,早出成果。

演讲者围绕“扶植年轻人”这个中心,摆事实,讲道理,列举了大量事例,请同学们找出文中列举的事例,探究其作用。

本文语言富有特色,使聆听演讲的北大学子“笑声”“掌声”不断。请同学们圈画精彩语言,并在课本空白处做批注。

请同学们运用演讲语言技巧,选取自己喜欢的一段话现场模拟演讲。

从这篇演讲稿中,你能看出王选是一个什么样的人吗?你从他身上能学到些什么?

王选站立在IT时代最高点,领跑于同行最前列,却不以“权威”自居,不以“名人”自诩,不以“功高”自傲。身居高位却心静如水,成就显著却心态平和,审视自己目光清醒,推介新人不遗余力,真心实意,对自己近乎有些苛刻的自省、自警和自律意识,很值得我们每一个人学习。

课文节选主要论述了王选的第六个重要抉择,即是扶植年轻人,介绍自己做出这一重要抉择的原因、目的、态度、方式方法及建议,表现了他甘为人梯、扶植新秀、心胸开阔、真诚善良的精神品质。

你对王选“忽然名气大了,也要保持一个良好的心态,认识到自己是一个非常普通的人”这种心态是怎么看待的?联系实际,谈谈你的名利观。

王选的名利观是一种值得肯定和发扬的科学家的名利观。科学工作者只有淡薄名利才能在事业上有所发现、有所发明、有所创造,就像居里夫人那样,方能成就一番事业。①佛家认为:名利乃身外之物,生带不来,死带不去,为什么人的一生要为名利所累呢?②不为名不为利,不等于无所作为。恩格斯说:人的最高境界是有所作为。人生在世,时光匆匆,应该做一点事情,这样人生才能过得充实而有意义。③名利是一把双刃剑。它可以给人以激励和斗志,鼓舞人勇于前行。当名利铺天盖地涌来时,应该保持清醒的头脑,不要成为名利的奴隶,更不要被名利击倒。把名利看得淡薄一些,才能立于人生的不败之地。

我一生中的八个重要抉择(节选第二个抉择)

1961年,在24岁的时候,做了一生中最重要的决定,就是在有了几年的硬件的基础上,投身到软件,投到程序设计、程序自动化——就是编系统——这样一些领域来。而且是确实做了一个项目,做了一个大项目,当时是5000行,今天做5000行算小得不得了的程序,在1962年、1963年,5000行的程序的确是大得惊人,好比现在的50万行差不多--5000行的难度相当于今天的50万行,因为没有那么多工具。

我专门投入到软件领域,而且做硬件和软件相结合的这种研究,它给我带来的好处非常大,我豁然开朗,似乎一下就找到了创造力源泉,

很多新理论都提出来了。懂软件的不懂得硬件,他认为计算机生来就是这样的,不能去动它,没法动的;而懂硬件的人,他不知道需求。两者结合以后,我就能够在硬件上做非常灵巧的设计,可以使软件的效率极大地提高。一旦有了两种背景(跨领域的)以后,一下子就豁然开朗,我体会到美国控制论的提出者说的一句话,他讲:“在已经建立起的科学部门间的无人的空白区上,最容易取得丰硕的成果;在两个领域交错的地方,最容易取得丰硕的成果。”我当时跨了这两个领域,对我一生带来了很大的好处。

当然,我当时设计的一个新的计算机自己觉得非常得意,比IBM的流行的计算机性能要高很多。当时因为我太年轻,不知道哪些事情在中国是能够做的,哪些事情在中国是不能够做的。中国工业基础太差,你做了一个IBM不兼容的机器,但你不可能花几十亿美元的东西来上自己的操作系统,更不可能花几百亿美元的精力去做应用软件,所以你一点点创新就变成一种祸害。因为我们没有能力来搞不兼容的东西,也不应该这样做,只有在达到美国的水平后才可以做这个工作,才可以在下一代的芯片上来结合做新的机器设置。实际上后来,我差不多同美国人同时提出了某些新的思想,大概中国不能实践它,也不应该实践它,所以我很快就放弃了这方面的工作。

人生的道路虽然漫长,但紧要处常常只有几步。”

——柳青

我一生中的重要抉择

王选

1.通读全文,把握本文的主要内容。

2.通过理清文章思路,概括文章主旨。

3.推敲品味文章语句,理解作者幽默风趣的语言风格。

01

晓常识

姓名:

籍贯:

成就:

身份:

王选(1937~2006)。

江苏无锡人。

“汉字激光照排系统”的创始人。

他领导的科研集体研制出了汉字激光照排系统。2001年,王选获国家最高科学技术奖。

01

晓常识

王选曾任中国科学院院士,中国工程院院士,第三世界科学院院士。是“汉字激光照排系统”的创始人,他领导的科研集体研制出了汉字激光照排系统,为我国新闻出版业全过程的计算机化奠定了基础,被誉为“汉字印刷术的第二次发明”,也被誉为“当代毕昇”“汉字激光照排之父”“中国现代汉字印刷革命的奠基人”“中国迎接知识经济挑战的先驱”。2001年,王选获国家最高科学技术奖。

02

知背景

1998年10月,“汉字激光照排系统之父”、北大方正的创始人王选在北京大学演讲。他谈了自己人生中的八个重要抉择:选择计算数学专业,从硬件领域跨越到软件领域,锻炼英语听力,在照排技术中选用新的技术途径,致力于商品化和企业化,大力扶植年轻人,进军日本市场,进军广电业。本文节选了演讲的开头、“大力扶植年轻人”部分(第六个抉择)和结尾。

03

夯基础

(1)读准字音,把握字形

抉择( ) 扶植( ) 阻碍( )

阳奉阴违( )强词夺理( ) 不修边幅( )

jué

zhí

ài

fèng

qiǎng

fú

duò落( ) gāo药( ) jiǎo辩( )

堕

膏

狡

03

夯基础

(2)词语解释

出类拔萃:

多多益善:

阳奉阴违:

形容一样东西或人等越多越好。

表面上遵从,暗地里违抗。

假借名义,到处炫耀,进行诈骗。

招摇撞骗:

形容不注意衣着、容貌的整洁。

不修边幅:

超出同类之上。多用在人的品德、学识、才能方面。

03

夯基础

(2)词语解释

风口浪尖:

强词夺理:

平易近人:

比喻社会斗争极为激烈、尖锐的地方。

本来没有理,硬说成有理。

态度谦逊和蔼,使人容易接近。

不把它放在心上。表示对人、对事抱轻视态度。

不以为意:

自主学习

1.默读课文,画出演讲者观点的句子。

2.速读课文,理清本文的写作思路。

2.熟读课文,理清本文的写作思路。

第三部分(8):总结全文,将著名心理学家荣格的公式送给青年学生,希望青年学生把自己溶在大集体里,体现自我价值。

第一部分(1):用各种实例和形象的比喻引出演讲的话题。

第二部分(2—7):分析论述作者的第六个重要抉择——花大力扶植年轻人,让年轻一代出来逐步取代自己的作用,早出成果。

演讲者围绕“扶植年轻人”这个中心,摆事实,讲道理,列举了大量事例,请同学们找出文中列举的事例,探究其作用。

本文语言富有特色,使聆听演讲的北大学子“笑声”“掌声”不断。请同学们圈画精彩语言,并在课本空白处做批注。

请同学们运用演讲语言技巧,选取自己喜欢的一段话现场模拟演讲。

从这篇演讲稿中,你能看出王选是一个什么样的人吗?你从他身上能学到些什么?

王选站立在IT时代最高点,领跑于同行最前列,却不以“权威”自居,不以“名人”自诩,不以“功高”自傲。身居高位却心静如水,成就显著却心态平和,审视自己目光清醒,推介新人不遗余力,真心实意,对自己近乎有些苛刻的自省、自警和自律意识,很值得我们每一个人学习。

课文节选主要论述了王选的第六个重要抉择,即是扶植年轻人,介绍自己做出这一重要抉择的原因、目的、态度、方式方法及建议,表现了他甘为人梯、扶植新秀、心胸开阔、真诚善良的精神品质。

你对王选“忽然名气大了,也要保持一个良好的心态,认识到自己是一个非常普通的人”这种心态是怎么看待的?联系实际,谈谈你的名利观。

王选的名利观是一种值得肯定和发扬的科学家的名利观。科学工作者只有淡薄名利才能在事业上有所发现、有所发明、有所创造,就像居里夫人那样,方能成就一番事业。①佛家认为:名利乃身外之物,生带不来,死带不去,为什么人的一生要为名利所累呢?②不为名不为利,不等于无所作为。恩格斯说:人的最高境界是有所作为。人生在世,时光匆匆,应该做一点事情,这样人生才能过得充实而有意义。③名利是一把双刃剑。它可以给人以激励和斗志,鼓舞人勇于前行。当名利铺天盖地涌来时,应该保持清醒的头脑,不要成为名利的奴隶,更不要被名利击倒。把名利看得淡薄一些,才能立于人生的不败之地。

我一生中的八个重要抉择(节选第二个抉择)

1961年,在24岁的时候,做了一生中最重要的决定,就是在有了几年的硬件的基础上,投身到软件,投到程序设计、程序自动化——就是编系统——这样一些领域来。而且是确实做了一个项目,做了一个大项目,当时是5000行,今天做5000行算小得不得了的程序,在1962年、1963年,5000行的程序的确是大得惊人,好比现在的50万行差不多--5000行的难度相当于今天的50万行,因为没有那么多工具。

我专门投入到软件领域,而且做硬件和软件相结合的这种研究,它给我带来的好处非常大,我豁然开朗,似乎一下就找到了创造力源泉,

很多新理论都提出来了。懂软件的不懂得硬件,他认为计算机生来就是这样的,不能去动它,没法动的;而懂硬件的人,他不知道需求。两者结合以后,我就能够在硬件上做非常灵巧的设计,可以使软件的效率极大地提高。一旦有了两种背景(跨领域的)以后,一下子就豁然开朗,我体会到美国控制论的提出者说的一句话,他讲:“在已经建立起的科学部门间的无人的空白区上,最容易取得丰硕的成果;在两个领域交错的地方,最容易取得丰硕的成果。”我当时跨了这两个领域,对我一生带来了很大的好处。

当然,我当时设计的一个新的计算机自己觉得非常得意,比IBM的流行的计算机性能要高很多。当时因为我太年轻,不知道哪些事情在中国是能够做的,哪些事情在中国是不能够做的。中国工业基础太差,你做了一个IBM不兼容的机器,但你不可能花几十亿美元的东西来上自己的操作系统,更不可能花几百亿美元的精力去做应用软件,所以你一点点创新就变成一种祸害。因为我们没有能力来搞不兼容的东西,也不应该这样做,只有在达到美国的水平后才可以做这个工作,才可以在下一代的芯片上来结合做新的机器设置。实际上后来,我差不多同美国人同时提出了某些新的思想,大概中国不能实践它,也不应该实践它,所以我很快就放弃了这方面的工作。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读