河南省平顶山市等3地2024-2025学年高一下学期6月期末考试语文试卷(无答案)

文档属性

| 名称 | 河南省平顶山市等3地2024-2025学年高一下学期6月期末考试语文试卷(无答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 159.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-06-30 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

高一语文

一、现代文阅读(37分)

(一) 阅读下面的文字,完成下面小题。(19分)

材料一 :

由于民族精神的差异性,中国古典悲剧的美学品格和西方悲剧存在着鲜明的区别。这种区别主要 表现在以下几个方面:

首先,中国古典悲剧没有也不可能摆脱封建儒家思想观念的影响,因而多数作品中的悲剧人物被 束缚在现存总体秩序的罗网中而无法抽离,从而损失个体自主意识和对命运的反抗精神。而西方悲剧 中的多数主人公总是和现存的总体秩序处于不可调和的对立状态,他们总是以挣脱现存秩序的束缚、 否定现存秩序的合理性为自己行动的最终目的。

其次,中国古典美学强调“ 中和之美 ” ,在悲剧创作中则表现为“ 哀而不伤 ”。中国古典悲剧中的 许多作品都具有“ 悲欢离合 ” 的情节特征和苦乐相错的表现手法,往往有一个“ 欢乐的尾巴 ” ,以“ 团 圆 ” 结局。如《窦娥冤》《赵氏孤儿》《娇红记》等作品,都不同程度地渗透着喜剧的因素。而西方悲 剧,特别是古希腊悲剧,则强调 “ 庄严的风格 ” 在悲剧作品中的统一性,倾向于情节的发展要一悲到 底,并往往以主人公毁灭而告终,从而在死亡中给悲剧盖上真实性的最后的印记。哈姆莱特 “ 生存还 是死亡 ” 这一著名的内心独白,就道出了西方悲剧冲突的严峻、残酷和不可调和的特征。

第三,与西方以帝王贵族为主人公来揭开悲剧的历史不同,中国古典悲剧在早期就表现出贫民化 的倾向。“ 偏于琐屑中传出苦情 ” 是中国早期悲剧创作中的一个重要特点。贫民化倾向在后来的《窦娥 冤》《琵琶记》和《桃花扇》等优秀的戏剧作品中,都得到了充分的体现。亚里士多德作为西方悲剧论 的开山者,所界定的悲剧都是 “ 英雄悲剧 ” ,悲剧主人公必须是名声显赫、超越常人的 “ 著名人物 ”。 古希腊悲剧中的主角多是神化的英雄,而莎士比亚笔下的悲剧角色,也都出于名门望族。在西方的一 些戏剧理论家看来,悲剧和喜剧的根本区别就在于前者是模仿帝王贵人的行动,而后者是模仿卑微小 民的行动。

(摘编自赵凯《悲剧与人类意识》)

材料二:

在西方文化中,人没有完全把自我同自然割裂开来,人与自然的关系是一种主要的关系,人处于 自然的主宰之下,西方人观念中的 “ 人性 ” 不仅仅是指一部分人的性质,而是指所有人都不能没有的 性质。人的各种悲剧的最深的根须不仅仅是扎根于人的自身,更扎根于超人间的意志的存在。在人之 外有一个更巨大的力量制约着人的命运和人的发展,人没有左右自己全部命运的自由性。人的自由性 是在人的悲剧性抗争中获得的。这是感受和理解西方所有悲剧性作品的一种基本观念。哈姆莱特的悲 剧不仅有哈姆莱特的过错,还有他母亲和国王的过错,更有哈姆莱特根本无法超越的诸种无法直接感 知的原因;安娜 · 卡列尼娜的悲剧不仅有她和渥伦斯基的道德情操上的缺陷,更有存在于人本身的不 可克服的矛盾,她的悲剧不仅是她的悲剧,也是所有女性的悲剧,甚至还是整个人类的悲剧。

而在中国文化中,人和自然是绝对分离开来的。在儒家文化中,人是一个完全自足的系统,人的 问题、社会的问题可以靠人的努力完全得到解决,人的所有悲剧都是由人的过错造成,而非社会因素。 人应当为自己所有的缺陷担负罪责。所以,中国的悲剧不具有真正的超人间的因素。

西方悲剧体现贵族性,多以皇家贵族和英雄豪杰为主角。中国古代戏剧则是平民的戏剧,主角一 般是弱小善良、无辜受害的小人物。贵族是强者,强者是有力量的人。强者重进取,重竞争,反抗道 德束缚,因为他们不需要道德的保护,道德的保护限制着他们力量的发挥。平民是弱者,弱者是没有 力量的人,他需要道德的保护。因此,西方的悲剧是强者与强者的冲突,是人的意志与超人间的意志

或社会意志的冲突,是力量与力量的冲突。中国古代戏剧的冲突是道德与非道德的冲突,是弱者与强 者的冲突。在这种冲突中,只有弱者才有可能是悲剧主人公,强者都是悲剧的制造者。但这并不意味 着中国古代的悲剧就没有悲剧性。 一个有道德的人,一个没有主动损害别人的人,应该获得自己正常 的、平静的幸福生活。而悲剧主人公是道德的,是没有损害别人的人,但他却因别人的不道德行为而 失去了这样的生活。不论他的冤情有没有获得最终的昭雪,他的悲剧都已构成。尽管悲剧主人公反抗 的不是超人间的意志、宇宙的意志、社会的意志,但他们同样反抗着自己的悲剧命运。他们是通过反 抗不道德的人的不道德行为而表现出自己的悲剧精神的。这种悲剧同样唤起观众对悲哀情绪的共鸣, 同样加强着观众对一种悲剧精神的渴望,同样能起到一种净化心灵的作用。当然,它的悲剧精神的发 展是受到平民意识的局限的,是不可能提高到真正的人性的高度的,其悲剧精神的内涵相对薄弱。

(摘编自王富仁《悲剧意识与悲剧精神》)

1 .(3分)下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A.中国古典悲剧的美学品格和西方悲剧之所以有着明显的区别,是因为中西方之间在民族精神方 面存在差异。

B.西方悲剧注重情节的发展一悲到底,往往通过主人公的死亡结局来展现戏剧冲突的严峻、残酷 和不可调和的特征。

C.在中国的悲剧中,人的悲剧是由人的自身原因造成的,而西方悲剧中人的悲剧则都是由超人间 的意志造成的。

D.中国悲剧中的冲突是弱者与强者的冲突,只有弱者才可能成为悲剧主人公,西方悲剧中的冲突 双方则都是强者。

2 .(3分)下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A.材料一和材料二在论述时都谈到了儒家文化对个体的影响,但二者论述的目的并不相同。

B.中国悲剧中的人物都没有个体自主意识和反抗精神,他们无法摆脱现存总体秩序的束缚。

C.中国古典美学强调 “ 中和之美” ,许多古典悲剧作品都不同程度地渗透着喜剧的因素。

D.在西方观念中,人没有左右自己全部命运的自由性,在儒家文化中,人则能解决自身问题和社 会问题。

3 .(3分)下列选项中,不适合作为论据来支撑材料一观点的一项是( )

A.悲剧是历史的必然要求和这个要求实际上不可能实现的冲突。——恩格斯

B.悲剧将人生有价值的东西毁灭给人看。——鲁迅

C.悲剧是人的伟大的痛苦或者伟大人物的灭亡。——车尔尼雪夫斯基

D.始于悲者终于欢,始于离者终于合,始于困者终于亨。——王国维

4 .请简要分析材料一的论证特色。(4分)

5 .请结合《窦娥冤》课文及材料二内容,简要分析《窦娥冤》是如何体现中国古代悲剧的悲剧性的。 (6分)

二、阅读下面的文字,完成下面小题。( 18分)

《小公务员之死》

契诃夫

在一个挺好的傍晚,有一个同样挺好的庶务员,名叫伊凡. 德密特里奇. 切尔维亚科夫,坐在正厅 第二排,用望远镜看戏:哥纳维勒的钟。他凝神瞧着,觉得幸福极了。可是忽然间 ……在小说里,常 常遇见这个“ 可是忽然间 ”。作家是对的:生活里充满多少意外的事啊!可是忽然间,他的脸皱起来, 他的眼睛不见了,他的呼吸止住了 ……他从眼睛上摘掉望远镜,弯下腰去,于是 … …“ 阿嚏!” 诸君看 得明白,他打喷嚏了。不管是谁,也不管是在什么地方,打喷嚏总归是不犯禁的。乡下人固然打喷嚏, 警官也一样打喷嚏,就连枢密顾问官有时也要打喷嚏。大家都打喷嚏。

切尔维亚科夫一点也不慌,他拿手绢擦了擦脸,而且照有礼服的人那样,往四下里看一看:他的 喷嚏究竟搅扰别人没有。可是这一看,他却慌起来了。他看见坐在他前面正厅第一排的一个小老头正 在拿手套使劲擦自己的秃顶和脖子,嘴里嘟哝着。切尔维亚科夫认出那个小老头是卜里斯哈洛夫,在 交通部任职的一位退伍的将军。

“ 我把唾沫星子喷在他身上了,” 切尔维亚科夫想,“ 他不是我的上司,不过那也还是很难为情。 我得道个歉才对。”

切尔维亚科夫咳了一声,把整个身子向前探出去,凑着将军的耳根小声说话:“ 对不起,大人, 我把唾沫星子溅在您身上 ……我一不小心 … …”

“ 不要紧,不要紧。 … …”

“ 看在上帝的面上,原谅我。我 ……我不是故意要这样。” “ 唉,请您坐好吧!让我听戏!

切尔维亚科夫窘了,他傻头傻脑的微笑,接着看戏。

他看啊看的,可是不再觉得幸福了。他开始凄凄惶惶,定不下心来。在休息时间,他走到卜里斯 哈洛夫跟前,在他身旁走着,压下自己的羞怯,喃喃地说:

“ 我把唾沫星子喷在您身上了,大人。 ……原谅我。 ……您明白 ……我原本无意 … …” “ 唉,够啦 ……我已经忘了,您却说个没完!” 将军说,不耐烦地撇了撇怨的嘴唇。

“ 他已经忘了,可是他的眼睛里有一道凶光啊,” 切尔维亚科夫怀疑地瞧着将军,暗想。“ 而且 他不愿意多话。我应当对他解说一番,说明我真无意 ……说明打喷嚏是自然的法则,要不然他就会认 为我有意唾他了。现在他固然没这么想,以后他一定会这么想!

一回到家,切尔维亚科夫就把自己的失态告诉他妻子。

他觉得他妻子对这件不幸的事全不在意;她先是有点惊吓,可是等到听明白卜里斯哈洛夫是在“ 别 的 ” 部里任职以后,就放心了。

“ 不过呢,你也还是去赔个不是的好,” 她说 “,要不然他就会认为您在大庭广众中举动不得体了。”

“ 说的就是啊!我已经赔过不是了,可是不知怎么他那样子挺古怪。 ……一句话也没就。不过那 忽儿也没有工夫说话。”

第二天切尔维亚科夫穿上新制服,理了发,上卜里斯哈洛夫家里去解说。 ……他一走进将军的接 待室,就看见那儿有很多来请托事情的人,将军本人夹在他们当中,正在跟他们交谈。

将军问了好几个请托事情的人以后,抬起眼睛来看着切尔维亚科夫。

“ 昨天在阿尔嘉戏院,要是您记得的话,大人,” 庶务员开口谈起来,“ 我打了个喷嚏 ……不小心 喷了您 ……请原 … …”

“ 真是胡闹,……这也太不像话啦!您 有什么事要我效劳吗?” 将军对其次一个请托事情的人 说。

“ 他不肯多话,” 切尔维亚科夫暗想,脸白了 这是说:他生气了。不行,不能照这样了事。…… 我要跟他说明白才行。”

等到将军跟最后一个请托事情的人谈完话,正要走进内室去, 切尔维亚科夫就走过去,跟在他后 面,喃喃地说:

“ 大人,要是我斗胆麻烦大人,那只是出于一种我可以说是抱歉的感觉!……那件事不是故意做 出来的,请你开恩相信我的话才好。”

将军做出愁眉苦脸,摆了摆手。

“ 哎呀,您简直是跟我开玩笑,先生,” 他说完,就走进去关上他身后的门。

“ 这怎么会是开玩笑?” 切尔维亚科夫想 ,“ 根本就没开玩笑的意思呀!他是将军,可是他竟不 懂。既是这样,我也不愿意再对这个摆架子的人赔不是了!滚他的!我给他写信好了,可是我再也不 来了。皇天在上,我说什么也不来了。”

切尔维亚科夫这么想着,走回家去。给将军的信,他却没写成,他怎么也想不出来该写些什么话 好。他只好第二天再亲自去解释。

“ 昨天我来打搅大人,” 他喃喃地说,这时候将军抬起询问的眼睛来望着他 ,“ 可不是照您所说的 那样是为了您的玩笑。我是来赔罪,因为我在打喷嚏的时候喷了您一身唾沫星子 ……我做梦也没想到 过拿您开玩笑。我哪儿敢拿您开玩笑?要是我们沾染了开玩笑的习气,那就会 ……失去对别人的尊

敬。 ……”

“ 滚出去!” 将军大叫一声,脸色发青,周身打抖。

“ 什么?” 切尔维亚科夫低声问道,害怕得周身发麻。 “ 滚出去!” 将军又说一遍,顿脚。

切尔维亚科夫的肚子里好像有个什么东西翻腾起来,他什么也看不见,什么也听不见,退到门口, 出去,到了街上,一路磨磨蹭蹭地走着。……他信步走到家里,也没胶掉制服,往沙发上一躺,就此 …… 死了。

《饥饿艺术家》

卡夫卡

近几十年来,人们对饥饿表演的兴趣大为淡薄了。从前自行举办这类名堂的大型表演收入是相当 可观的,今天则完全不可能了。那是另一种时代。当时,饥饿艺术家风靡全城;饥饿表演一天接着一 天,人们的热情与日俱增;每人每天至少要观看一次;表演期临近届满时,有些买了长期票的人,成 天守望在小小的铁栅笼子前;就是夜间也有人来观看,在火把照耀下,别有情趣;天气晴朗的时候,

就把笼子搬到露天场地,这样做主要是让孩子们来看看饥饿艺术家,他们对此有特殊兴趣;至于成年 人来看他,不过是取个乐,赶个时髦而已;可孩子们一见到饥饿艺术家,就惊讶得目瞪口呆,为了安 全起见,他们互相手牵着手,惊奇地看着这位身穿黑色紧身衣、脸色异常苍白、全身瘦骨嶙峋的饥饿 艺术家。这位艺术家甚至连椅子都不屑去坐,只是席地坐在铺在笼子里的干草上,时而有礼貌地向大 家点头致意,时而强作笑容回答大家的问题,他还把胳臂伸出栅栏,让人亲手摸一摸,看他多么消瘦, 而后却又完全陷入沉思,对谁也不去理会,连对他来说如此重要的钟鸣(笼子里的惟一陈设就是时钟) 他也充耳不闻,而只是呆呆地望着前方出神,双眼几乎紧闭,有时端起一只很小的杯子,稍稍啜一点 儿水,润一润嘴唇。

6 .关于卡夫卡在《饥饿艺术家》选段中多次描写观众对饥饿表演的态度变化,下列说法不正确的是( )

A.通过细腻刻画观众从狂热追捧到逐渐冷漠的过程,凸显艺术家在时代变迁中坚守精神追求的孤 独,暗示纯粹艺术与世俗功利之间的永恒矛盾。

B.借助成年观众将饥饿表演视为娱乐消遣的虚伪态度,以及儿童对艺术家的天真敬畏,深刻揭露

资本社会对艺术的异化与消费主义对人性本真的侵蚀。 ·

C.以儿童对艺术家的震撼与成人的麻木形成鲜明对比,隐喻艺术纯粹性在工业化浪潮中的消亡, 并暗示艺术家最终被遗忘的悲剧具有历史必然性。

D.通过渲染观众兴趣的衰退和表演环境的荒凉,为后文艺术家在笼中默默死去的情节埋下伏笔, 强化个体在群体冷漠中消亡的宿命式叙事逻辑。

7 .比较契诃夫的《小公务员之死》与卡夫卡的《饥饿艺术家》,关于两篇小说主人公最本质的相似性, 下列说法不正确的是( )

A.二者均以极端化的精神执念驱动行为逻辑,小公务员对权力威慑的病态恐惧与艺术家对饥饿表 演的殉道式坚持,共同指向人性在异化状态下的自我毁灭倾向。

B.通过主人公在官僚体制枷锁与艺术表演规训中的扭曲生存状态,揭示个体被权威制度或社会规 则吞噬主体性的过程,展现人被异化为工具的可悲本质。

C.利用将军的冷漠旁观与观众的解构式围观等情节设计,暴露人性中根深蒂固的利己主义,并通 过荒诞结局完成对群体道德堕落的尖锐批判。

D.以死亡作为叙事高潮,将小公务员的惊吓致死与艺术家的绝食而亡并置,通过弱者肉身毁灭的 惨烈画面,控诉社会结构性暴力对边缘个体的系统性迫害。

8 .卡夫卡在《饥饿艺术家》选段中如何通过细节描写表现艺术家的生存状态?请结合文本简要分析。 (6分)

9 .《小公务员之死》与《饥饿艺术家》均以“ 死亡” 结局,但主题意蕴有所不同。请结合文本比较分

析。(6分)

二、古代诗文阅读(35分)

(一)文言文阅读(本题共5小题,20分) 阅读下面的文言文,完成 10-14 小题。

公讳孝祥,字安国,学者称为 “ 于湖先生 ”。绍兴初年,金人寇和州,随父渡江,居芜湖。绍兴 甲戌,廷试,擢进士第一 ,时年二十有三。 先是岳飞卒于狱时廷臣畏祸莫敢有言者。- -公方第,即上疏 言:“ 岳飞忠勇,天下共闻,一朝被谤,不旬日而亡,则敌国庆幸而将士解体,非国家之福也。” 又云: “ 今朝廷冤之,天下冤之,陛下所不知也。 当亟复其爵,表其忠义,俾忠魂瞑目于九原,公道昭明于 天下。 ” 帝特优容之。时储位尚虚,公独上《原芝》以讽之。其略曰:惟大本未立,社稷宗庙亦靡克宁 响。高宗览之,首肯再三,举朝称诵。寻除知抚州事。临川士卒趋劫库兵, 一时鼎沸,官吏屏迹。公 单骑驰赴军中,喻列校曰:“ 汝曹必欲为乱,请先杀太守。” 众曰:“ 不敢,惟所给未敷耳。” 公即手喻 众卒,听命者待以不死,随取金帛以次支给。摘发数卒,叱之曰:“ 倡乱者罔赦。” 立命斩之。众校俯 伏,不敢仰视,阖城宴然。事闻帝,极嘉奖。 时年未三十,莅事精确,虽老于州县者所不逮也。孝宗 即位,知平江军府事。平江乃临安藩屏 ,寄任匪轻。属邑有大姓,煮海囊橐为奸利,怙势作威,祸延

郡邑。公捕治,籍其家,得粟数万斛。明年,吴中饥,乞赖以济。召赴行在,入对,劝帝辩邪正,审 是非,崇根本,壮士气,因痛陈国家委靡之弊,且靖康以来,惟和战两言,遗无穷祸,要先立自治之 策以应之。复陈用才之路太狭,乞博采度外之士,以备缓急之用。上嘉之。俄改知潭州,为政简易, 时济之以威,湖南遂得以无事。徙知荆南、荆湖北路安抚使。荆州当虏骑之冲,自建炎以来,岁无宁 日。公筑寸金堤以免水患,置万盈仓以储漕运,为国为民计也。乾道五年,力请祠侍亲,疏凡数上, 帝深惜之,进显谟阁直学士致仕。既归芜湖,凡缙绅之士,莫不晋接,宗戚渡江而贫窘者,公辄赈之。 庚寅冬,疾复作,遂卒。卒之 日,商贾为之罢市,两河之民惶惶如失所恃。帝闻之,惜其有用才不尽 之叹。尤工翰墨,尝亲书奏札,高宗见之,曰:“ 必将名世。”诗词雄丽,尤工古调,有《于湖集》四 十卷。 (节选自陆世良《宣城张氏信谱传》 )

10 .材料中画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑。(3分) 先是 A岳飞卒 B于狱 C时 D廷臣畏 E祸 F莫敢 G有言者。

11 .下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )(3分)

A.冤,认为 ……蒙冤,意动用法,与《师说》中 “ 不耻相师” 的 “ 耻 ” 用法不同。

B.大本,根本、事物的基础,文中指太子;代指太子的词语还有储副、国储等。 C.藩屏,本指屏障,后比喻卫国的重臣,也可比喻边防重镇。文中指的是后者。

D.“ 卒之日” 与《石钟山记》“ 彭蠡之口有石钟山焉” 两句中的 “ 之 ” 意义和用法相同。

12 .下列对材料有关内容的概述,不正确的一项是( )(3分)

A.张孝祥刚考中进士后便勇敢上书谏言,极力向高宗陈述岳飞忠诚、勇敢,认为其受人诬陷含冤 而死,会使敌人庆幸而给国家带来灾祸。

B.临川士卒劫持府库兵,其他官员纷纷逃避,面对这一重大变故,张孝祥挺身而出,独自骑马奔 赴军中,恩威并施,最终成功解决了危机。

C.张孝祥在被征召应对之际,建议孝宗能够辨别忠奸是非、壮大士气,趁机痛陈国势颓废不振的

弊端,又建议朝廷广揽人才以备不时之需。

D.张孝祥罢归芜湖之后受到当地缙绅、渡江宗亲的热情接待,过世后更是得到两河百姓的深切怀 念,就连皇帝也为他才具未能尽展而惋惜。

13 .把材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

( 1)当亟复其爵,表其忠义,俾忠魂暝目于九原,公道昭明于天下。

(2)时年未三十,莅事精确,虽老于州县者所不逮也。

14 .孝宗时,张孝祥任职地方的哪些政绩,符合 “ 民怀其德,所至有声” 的赞誉?请结合材料简要概 括。(3分)

(二) 阅读下面这首诗,完成下面小题。

促织① 杜甫

促织甚微细,哀音何动人。 草根吟不稳,床下夜相亲。 久客得无泪,放妻② 难及晨。 悲丝与急管,感激异天真③。

[注]①这首诗是杜甫于乾元二年( 759)秋天所作。当时杜甫还在秦州,远离家乡。 ②放妻:指妻子。 一说指被遗弃的妇女或寡妇。 ③天真:这里指促织自然真切的鸣声。

15 .(3分)下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.首联正面点明促织,叫声虽然十分细微,但那哀婉的声音多么动人。以出旬“ 甚细微” 与第二 句的“ 何动人” 构成对比,衬托哀音的不同寻常。

B.颔联写促织在野外草根里、在屋内床底下,总是鸣声不断;而不论在什么地方鸣叫,总和不得 意的诗人心情是互相接近的,表现出不忍远离、常期相傍之意。

C.颈联写听到它的叫声,长期客居外乡的人不得不流泪,再也无法安睡到天明;被遗弃的妇女或 寡妇也在半夜里被哀鸣之声惊醒,陪着促织洒下泪水。

D.这是一首咏物诗。诗歌语言平实,感情丰富,联想自然,音在促织,哀在衷肠;以哀心听之, 写出了人民生活的愁苦艰辛,更写出作者忧国忧民的博大胸怀。

16 .这首诗尾联运用了哪些表现手法?有什么作用?请简要分析。 (6分)

(三) 名篇名句默写(6分)

17 .补写出下列句子中的空缺部分。

( 1)《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》中,冉有以“ , ” 两句来 表明自己治国能力的不足,这也从侧面表现了其谦逊的态度。

(2)张孝祥《念奴娇 · 过洞庭》中的“ , ,写词人于萧条冷落 中,仍泛舟于洞庭之上,心神不动,气魄不减。

(3)“ 窗 ” 是生活中的常见物象,拥有独特的美感,古人常常借它来表情达意,例如: “ , 。

三、语言文字运用(18分)

(一) 阅读下面的文字,完成下面小题。(10分)

孔子热爱音乐,不只是在欣赏层面,更 A ,把音乐变成自己熔铸身心的本领。古籍记载,“ 子与 人歌而善,必使反之,而后和之”。①其中体现的不只是夫子对音乐的热爱,②而是他的谦谦君子之德: ③孔子对自己没有“ 偶像包袱” ,④他人能够充分欣赏和学习而毫不嫉妒,⑤孔子的这种姿态,⑥放在 今天又有多少人能做到呢?其实,乐本身也是一味药,能安神和气,抚慰人心。

《史记 · 孔子世家》记载:“ 孔子学琴于师襄,十日不进。” 通常在师襄子教授学生的过程中,当 一首琴曲练得差不多了,就会再教第二首。( 甲 ),却仍不肯换新曲目,说还没有把握琴曲的韵 律之美;于是再练几天,终于掌握韵律之美了。师襄子说可以继续往下学了,但孔子说“ 未得其人” , 即尚未感通作曲者的内心。于是继续练习。

孔子擅长音乐,能歌,能琴。( 乙 ),而是内在的诚意。他认为音乐的艺术形式只是 B ,内

在的恭敬和仁爱才是它的大端。无他,但因仁者与天地万物为一体 ,能够深刻共情他人也。

18 .请在文中画横线处填入恰当的成语。(2分)

19 .文中第一段标序号的部分有两处表述不当,请指出其序号并做修改,使语言准确流畅,逻辑严密, 不得改变原意。(4分)

20 .请在文中括号处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过 12个字。(4分)

(二) 阅读下面的文字,完成小题。(8分)

蛇,拥有吉祥、富贵、长寿、重生等寓意,从早期先民的创世神话、图腾崇拜、祭祀活动,到后 世社会中的殿堂壁画、小说戏曲。它贯穿不同时代,承载着中华民族的深层观念、信仰和集体文化记 忆,成为中华文化独特且不可或缺的部分。

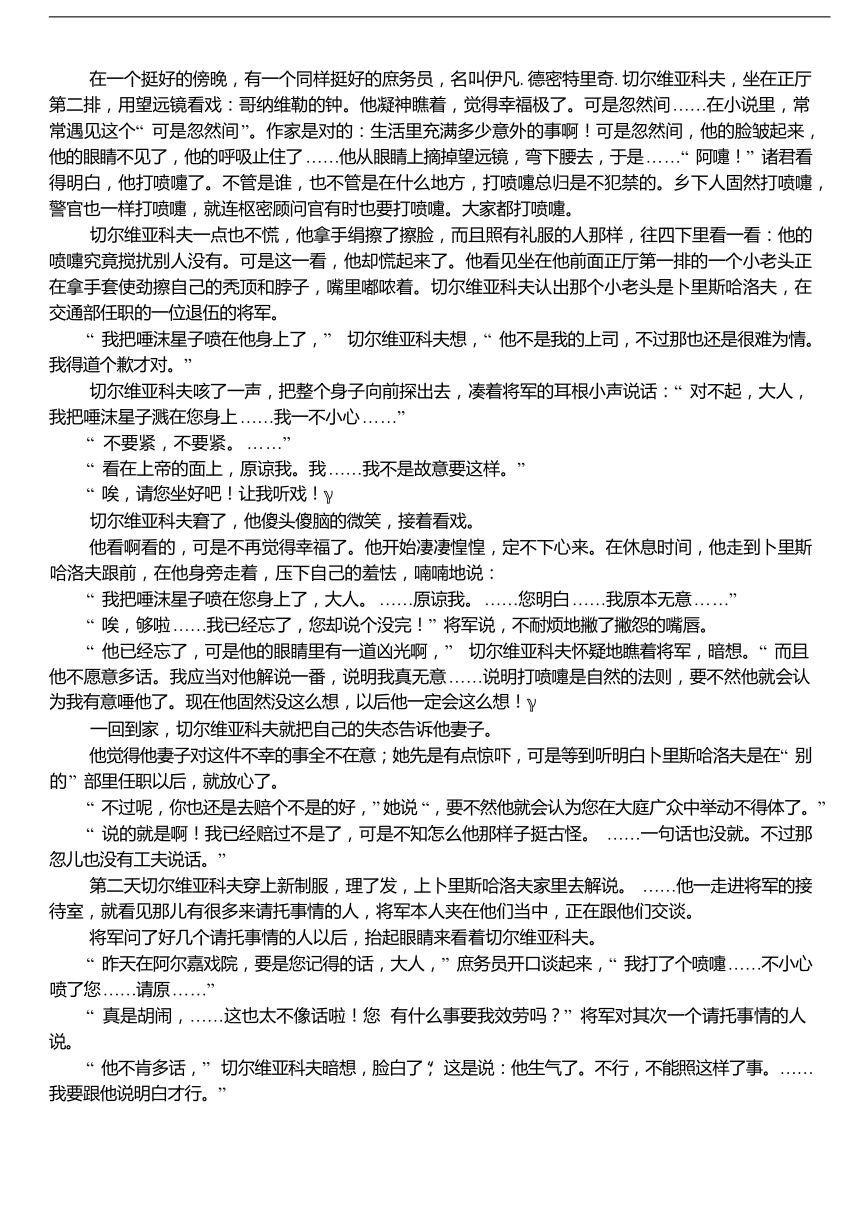

在神话传说中,蛇被赋予了非凡的神性与魔力。除了广为人知的女娲、伏羲人首蛇身形象,象征 着人类文明的起源与蕴育,还有《山海经》中记载的烛九阴,其强大的力量与神秘的特质令人敬畏。 在民俗传统中,蛇被视为家族“ 守护神” ,承载着庇佑子孙的美好祈愿。在文学艺术领域,蛇的形象也 频繁出现。从古典诗词到民间戏曲,从精美绘画到传统雕刻,蛇的身影无处不在。民间工艺里,剪纸、 刺绣、木雕等作品中,蛇的造型别出心裁,常被赋予吉祥如意的寓意。

21 .请仔细观察材料中的邮票,分析其构图要素,并说明蕴含的寓意。(5分)

22 .(3分)下列关于蛇的俗语理解与感彩判断,不正确的一项是( )

A.“ 蛇吞象,心难满” ,借蛇妄图吞象这一夸张行为,讽刺人贪心不足,含贬义。

B.“ 打蛇打七寸” ,强调做事要循序渐进,有把握有步骤地工作,是中性表达。 C.“ 蛇过了才打棍” ,比喻做事滞后,已经错过了最佳时机,含贬义。

D.“ 蛇盘兔,运不枯” ,包含着顺遂、富足的美好祝愿,含褒义。

四、写作(60分)

23 .阅读下面材料,根据要求写作。(60分)

在即时社交工具如此盛行的时代,人与人之间的面对面交往依旧是构建健康人生的重要基石。” 你是否同意上述说法?请写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息; 不少于 800字。

一、现代文阅读(37分)

(一) 阅读下面的文字,完成下面小题。(19分)

材料一 :

由于民族精神的差异性,中国古典悲剧的美学品格和西方悲剧存在着鲜明的区别。这种区别主要 表现在以下几个方面:

首先,中国古典悲剧没有也不可能摆脱封建儒家思想观念的影响,因而多数作品中的悲剧人物被 束缚在现存总体秩序的罗网中而无法抽离,从而损失个体自主意识和对命运的反抗精神。而西方悲剧 中的多数主人公总是和现存的总体秩序处于不可调和的对立状态,他们总是以挣脱现存秩序的束缚、 否定现存秩序的合理性为自己行动的最终目的。

其次,中国古典美学强调“ 中和之美 ” ,在悲剧创作中则表现为“ 哀而不伤 ”。中国古典悲剧中的 许多作品都具有“ 悲欢离合 ” 的情节特征和苦乐相错的表现手法,往往有一个“ 欢乐的尾巴 ” ,以“ 团 圆 ” 结局。如《窦娥冤》《赵氏孤儿》《娇红记》等作品,都不同程度地渗透着喜剧的因素。而西方悲 剧,特别是古希腊悲剧,则强调 “ 庄严的风格 ” 在悲剧作品中的统一性,倾向于情节的发展要一悲到 底,并往往以主人公毁灭而告终,从而在死亡中给悲剧盖上真实性的最后的印记。哈姆莱特 “ 生存还 是死亡 ” 这一著名的内心独白,就道出了西方悲剧冲突的严峻、残酷和不可调和的特征。

第三,与西方以帝王贵族为主人公来揭开悲剧的历史不同,中国古典悲剧在早期就表现出贫民化 的倾向。“ 偏于琐屑中传出苦情 ” 是中国早期悲剧创作中的一个重要特点。贫民化倾向在后来的《窦娥 冤》《琵琶记》和《桃花扇》等优秀的戏剧作品中,都得到了充分的体现。亚里士多德作为西方悲剧论 的开山者,所界定的悲剧都是 “ 英雄悲剧 ” ,悲剧主人公必须是名声显赫、超越常人的 “ 著名人物 ”。 古希腊悲剧中的主角多是神化的英雄,而莎士比亚笔下的悲剧角色,也都出于名门望族。在西方的一 些戏剧理论家看来,悲剧和喜剧的根本区别就在于前者是模仿帝王贵人的行动,而后者是模仿卑微小 民的行动。

(摘编自赵凯《悲剧与人类意识》)

材料二:

在西方文化中,人没有完全把自我同自然割裂开来,人与自然的关系是一种主要的关系,人处于 自然的主宰之下,西方人观念中的 “ 人性 ” 不仅仅是指一部分人的性质,而是指所有人都不能没有的 性质。人的各种悲剧的最深的根须不仅仅是扎根于人的自身,更扎根于超人间的意志的存在。在人之 外有一个更巨大的力量制约着人的命运和人的发展,人没有左右自己全部命运的自由性。人的自由性 是在人的悲剧性抗争中获得的。这是感受和理解西方所有悲剧性作品的一种基本观念。哈姆莱特的悲 剧不仅有哈姆莱特的过错,还有他母亲和国王的过错,更有哈姆莱特根本无法超越的诸种无法直接感 知的原因;安娜 · 卡列尼娜的悲剧不仅有她和渥伦斯基的道德情操上的缺陷,更有存在于人本身的不 可克服的矛盾,她的悲剧不仅是她的悲剧,也是所有女性的悲剧,甚至还是整个人类的悲剧。

而在中国文化中,人和自然是绝对分离开来的。在儒家文化中,人是一个完全自足的系统,人的 问题、社会的问题可以靠人的努力完全得到解决,人的所有悲剧都是由人的过错造成,而非社会因素。 人应当为自己所有的缺陷担负罪责。所以,中国的悲剧不具有真正的超人间的因素。

西方悲剧体现贵族性,多以皇家贵族和英雄豪杰为主角。中国古代戏剧则是平民的戏剧,主角一 般是弱小善良、无辜受害的小人物。贵族是强者,强者是有力量的人。强者重进取,重竞争,反抗道 德束缚,因为他们不需要道德的保护,道德的保护限制着他们力量的发挥。平民是弱者,弱者是没有 力量的人,他需要道德的保护。因此,西方的悲剧是强者与强者的冲突,是人的意志与超人间的意志

或社会意志的冲突,是力量与力量的冲突。中国古代戏剧的冲突是道德与非道德的冲突,是弱者与强 者的冲突。在这种冲突中,只有弱者才有可能是悲剧主人公,强者都是悲剧的制造者。但这并不意味 着中国古代的悲剧就没有悲剧性。 一个有道德的人,一个没有主动损害别人的人,应该获得自己正常 的、平静的幸福生活。而悲剧主人公是道德的,是没有损害别人的人,但他却因别人的不道德行为而 失去了这样的生活。不论他的冤情有没有获得最终的昭雪,他的悲剧都已构成。尽管悲剧主人公反抗 的不是超人间的意志、宇宙的意志、社会的意志,但他们同样反抗着自己的悲剧命运。他们是通过反 抗不道德的人的不道德行为而表现出自己的悲剧精神的。这种悲剧同样唤起观众对悲哀情绪的共鸣, 同样加强着观众对一种悲剧精神的渴望,同样能起到一种净化心灵的作用。当然,它的悲剧精神的发 展是受到平民意识的局限的,是不可能提高到真正的人性的高度的,其悲剧精神的内涵相对薄弱。

(摘编自王富仁《悲剧意识与悲剧精神》)

1 .(3分)下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A.中国古典悲剧的美学品格和西方悲剧之所以有着明显的区别,是因为中西方之间在民族精神方 面存在差异。

B.西方悲剧注重情节的发展一悲到底,往往通过主人公的死亡结局来展现戏剧冲突的严峻、残酷 和不可调和的特征。

C.在中国的悲剧中,人的悲剧是由人的自身原因造成的,而西方悲剧中人的悲剧则都是由超人间 的意志造成的。

D.中国悲剧中的冲突是弱者与强者的冲突,只有弱者才可能成为悲剧主人公,西方悲剧中的冲突 双方则都是强者。

2 .(3分)下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A.材料一和材料二在论述时都谈到了儒家文化对个体的影响,但二者论述的目的并不相同。

B.中国悲剧中的人物都没有个体自主意识和反抗精神,他们无法摆脱现存总体秩序的束缚。

C.中国古典美学强调 “ 中和之美” ,许多古典悲剧作品都不同程度地渗透着喜剧的因素。

D.在西方观念中,人没有左右自己全部命运的自由性,在儒家文化中,人则能解决自身问题和社 会问题。

3 .(3分)下列选项中,不适合作为论据来支撑材料一观点的一项是( )

A.悲剧是历史的必然要求和这个要求实际上不可能实现的冲突。——恩格斯

B.悲剧将人生有价值的东西毁灭给人看。——鲁迅

C.悲剧是人的伟大的痛苦或者伟大人物的灭亡。——车尔尼雪夫斯基

D.始于悲者终于欢,始于离者终于合,始于困者终于亨。——王国维

4 .请简要分析材料一的论证特色。(4分)

5 .请结合《窦娥冤》课文及材料二内容,简要分析《窦娥冤》是如何体现中国古代悲剧的悲剧性的。 (6分)

二、阅读下面的文字,完成下面小题。( 18分)

《小公务员之死》

契诃夫

在一个挺好的傍晚,有一个同样挺好的庶务员,名叫伊凡. 德密特里奇. 切尔维亚科夫,坐在正厅 第二排,用望远镜看戏:哥纳维勒的钟。他凝神瞧着,觉得幸福极了。可是忽然间 ……在小说里,常 常遇见这个“ 可是忽然间 ”。作家是对的:生活里充满多少意外的事啊!可是忽然间,他的脸皱起来, 他的眼睛不见了,他的呼吸止住了 ……他从眼睛上摘掉望远镜,弯下腰去,于是 … …“ 阿嚏!” 诸君看 得明白,他打喷嚏了。不管是谁,也不管是在什么地方,打喷嚏总归是不犯禁的。乡下人固然打喷嚏, 警官也一样打喷嚏,就连枢密顾问官有时也要打喷嚏。大家都打喷嚏。

切尔维亚科夫一点也不慌,他拿手绢擦了擦脸,而且照有礼服的人那样,往四下里看一看:他的 喷嚏究竟搅扰别人没有。可是这一看,他却慌起来了。他看见坐在他前面正厅第一排的一个小老头正 在拿手套使劲擦自己的秃顶和脖子,嘴里嘟哝着。切尔维亚科夫认出那个小老头是卜里斯哈洛夫,在 交通部任职的一位退伍的将军。

“ 我把唾沫星子喷在他身上了,” 切尔维亚科夫想,“ 他不是我的上司,不过那也还是很难为情。 我得道个歉才对。”

切尔维亚科夫咳了一声,把整个身子向前探出去,凑着将军的耳根小声说话:“ 对不起,大人, 我把唾沫星子溅在您身上 ……我一不小心 … …”

“ 不要紧,不要紧。 … …”

“ 看在上帝的面上,原谅我。我 ……我不是故意要这样。” “ 唉,请您坐好吧!让我听戏!

切尔维亚科夫窘了,他傻头傻脑的微笑,接着看戏。

他看啊看的,可是不再觉得幸福了。他开始凄凄惶惶,定不下心来。在休息时间,他走到卜里斯 哈洛夫跟前,在他身旁走着,压下自己的羞怯,喃喃地说:

“ 我把唾沫星子喷在您身上了,大人。 ……原谅我。 ……您明白 ……我原本无意 … …” “ 唉,够啦 ……我已经忘了,您却说个没完!” 将军说,不耐烦地撇了撇怨的嘴唇。

“ 他已经忘了,可是他的眼睛里有一道凶光啊,” 切尔维亚科夫怀疑地瞧着将军,暗想。“ 而且 他不愿意多话。我应当对他解说一番,说明我真无意 ……说明打喷嚏是自然的法则,要不然他就会认 为我有意唾他了。现在他固然没这么想,以后他一定会这么想!

一回到家,切尔维亚科夫就把自己的失态告诉他妻子。

他觉得他妻子对这件不幸的事全不在意;她先是有点惊吓,可是等到听明白卜里斯哈洛夫是在“ 别 的 ” 部里任职以后,就放心了。

“ 不过呢,你也还是去赔个不是的好,” 她说 “,要不然他就会认为您在大庭广众中举动不得体了。”

“ 说的就是啊!我已经赔过不是了,可是不知怎么他那样子挺古怪。 ……一句话也没就。不过那 忽儿也没有工夫说话。”

第二天切尔维亚科夫穿上新制服,理了发,上卜里斯哈洛夫家里去解说。 ……他一走进将军的接 待室,就看见那儿有很多来请托事情的人,将军本人夹在他们当中,正在跟他们交谈。

将军问了好几个请托事情的人以后,抬起眼睛来看着切尔维亚科夫。

“ 昨天在阿尔嘉戏院,要是您记得的话,大人,” 庶务员开口谈起来,“ 我打了个喷嚏 ……不小心 喷了您 ……请原 … …”

“ 真是胡闹,……这也太不像话啦!您 有什么事要我效劳吗?” 将军对其次一个请托事情的人 说。

“ 他不肯多话,” 切尔维亚科夫暗想,脸白了 这是说:他生气了。不行,不能照这样了事。…… 我要跟他说明白才行。”

等到将军跟最后一个请托事情的人谈完话,正要走进内室去, 切尔维亚科夫就走过去,跟在他后 面,喃喃地说:

“ 大人,要是我斗胆麻烦大人,那只是出于一种我可以说是抱歉的感觉!……那件事不是故意做 出来的,请你开恩相信我的话才好。”

将军做出愁眉苦脸,摆了摆手。

“ 哎呀,您简直是跟我开玩笑,先生,” 他说完,就走进去关上他身后的门。

“ 这怎么会是开玩笑?” 切尔维亚科夫想 ,“ 根本就没开玩笑的意思呀!他是将军,可是他竟不 懂。既是这样,我也不愿意再对这个摆架子的人赔不是了!滚他的!我给他写信好了,可是我再也不 来了。皇天在上,我说什么也不来了。”

切尔维亚科夫这么想着,走回家去。给将军的信,他却没写成,他怎么也想不出来该写些什么话 好。他只好第二天再亲自去解释。

“ 昨天我来打搅大人,” 他喃喃地说,这时候将军抬起询问的眼睛来望着他 ,“ 可不是照您所说的 那样是为了您的玩笑。我是来赔罪,因为我在打喷嚏的时候喷了您一身唾沫星子 ……我做梦也没想到 过拿您开玩笑。我哪儿敢拿您开玩笑?要是我们沾染了开玩笑的习气,那就会 ……失去对别人的尊

敬。 ……”

“ 滚出去!” 将军大叫一声,脸色发青,周身打抖。

“ 什么?” 切尔维亚科夫低声问道,害怕得周身发麻。 “ 滚出去!” 将军又说一遍,顿脚。

切尔维亚科夫的肚子里好像有个什么东西翻腾起来,他什么也看不见,什么也听不见,退到门口, 出去,到了街上,一路磨磨蹭蹭地走着。……他信步走到家里,也没胶掉制服,往沙发上一躺,就此 …… 死了。

《饥饿艺术家》

卡夫卡

近几十年来,人们对饥饿表演的兴趣大为淡薄了。从前自行举办这类名堂的大型表演收入是相当 可观的,今天则完全不可能了。那是另一种时代。当时,饥饿艺术家风靡全城;饥饿表演一天接着一 天,人们的热情与日俱增;每人每天至少要观看一次;表演期临近届满时,有些买了长期票的人,成 天守望在小小的铁栅笼子前;就是夜间也有人来观看,在火把照耀下,别有情趣;天气晴朗的时候,

就把笼子搬到露天场地,这样做主要是让孩子们来看看饥饿艺术家,他们对此有特殊兴趣;至于成年 人来看他,不过是取个乐,赶个时髦而已;可孩子们一见到饥饿艺术家,就惊讶得目瞪口呆,为了安 全起见,他们互相手牵着手,惊奇地看着这位身穿黑色紧身衣、脸色异常苍白、全身瘦骨嶙峋的饥饿 艺术家。这位艺术家甚至连椅子都不屑去坐,只是席地坐在铺在笼子里的干草上,时而有礼貌地向大 家点头致意,时而强作笑容回答大家的问题,他还把胳臂伸出栅栏,让人亲手摸一摸,看他多么消瘦, 而后却又完全陷入沉思,对谁也不去理会,连对他来说如此重要的钟鸣(笼子里的惟一陈设就是时钟) 他也充耳不闻,而只是呆呆地望着前方出神,双眼几乎紧闭,有时端起一只很小的杯子,稍稍啜一点 儿水,润一润嘴唇。

6 .关于卡夫卡在《饥饿艺术家》选段中多次描写观众对饥饿表演的态度变化,下列说法不正确的是( )

A.通过细腻刻画观众从狂热追捧到逐渐冷漠的过程,凸显艺术家在时代变迁中坚守精神追求的孤 独,暗示纯粹艺术与世俗功利之间的永恒矛盾。

B.借助成年观众将饥饿表演视为娱乐消遣的虚伪态度,以及儿童对艺术家的天真敬畏,深刻揭露

资本社会对艺术的异化与消费主义对人性本真的侵蚀。 ·

C.以儿童对艺术家的震撼与成人的麻木形成鲜明对比,隐喻艺术纯粹性在工业化浪潮中的消亡, 并暗示艺术家最终被遗忘的悲剧具有历史必然性。

D.通过渲染观众兴趣的衰退和表演环境的荒凉,为后文艺术家在笼中默默死去的情节埋下伏笔, 强化个体在群体冷漠中消亡的宿命式叙事逻辑。

7 .比较契诃夫的《小公务员之死》与卡夫卡的《饥饿艺术家》,关于两篇小说主人公最本质的相似性, 下列说法不正确的是( )

A.二者均以极端化的精神执念驱动行为逻辑,小公务员对权力威慑的病态恐惧与艺术家对饥饿表 演的殉道式坚持,共同指向人性在异化状态下的自我毁灭倾向。

B.通过主人公在官僚体制枷锁与艺术表演规训中的扭曲生存状态,揭示个体被权威制度或社会规 则吞噬主体性的过程,展现人被异化为工具的可悲本质。

C.利用将军的冷漠旁观与观众的解构式围观等情节设计,暴露人性中根深蒂固的利己主义,并通 过荒诞结局完成对群体道德堕落的尖锐批判。

D.以死亡作为叙事高潮,将小公务员的惊吓致死与艺术家的绝食而亡并置,通过弱者肉身毁灭的 惨烈画面,控诉社会结构性暴力对边缘个体的系统性迫害。

8 .卡夫卡在《饥饿艺术家》选段中如何通过细节描写表现艺术家的生存状态?请结合文本简要分析。 (6分)

9 .《小公务员之死》与《饥饿艺术家》均以“ 死亡” 结局,但主题意蕴有所不同。请结合文本比较分

析。(6分)

二、古代诗文阅读(35分)

(一)文言文阅读(本题共5小题,20分) 阅读下面的文言文,完成 10-14 小题。

公讳孝祥,字安国,学者称为 “ 于湖先生 ”。绍兴初年,金人寇和州,随父渡江,居芜湖。绍兴 甲戌,廷试,擢进士第一 ,时年二十有三。 先是岳飞卒于狱时廷臣畏祸莫敢有言者。- -公方第,即上疏 言:“ 岳飞忠勇,天下共闻,一朝被谤,不旬日而亡,则敌国庆幸而将士解体,非国家之福也。” 又云: “ 今朝廷冤之,天下冤之,陛下所不知也。 当亟复其爵,表其忠义,俾忠魂瞑目于九原,公道昭明于 天下。 ” 帝特优容之。时储位尚虚,公独上《原芝》以讽之。其略曰:惟大本未立,社稷宗庙亦靡克宁 响。高宗览之,首肯再三,举朝称诵。寻除知抚州事。临川士卒趋劫库兵, 一时鼎沸,官吏屏迹。公 单骑驰赴军中,喻列校曰:“ 汝曹必欲为乱,请先杀太守。” 众曰:“ 不敢,惟所给未敷耳。” 公即手喻 众卒,听命者待以不死,随取金帛以次支给。摘发数卒,叱之曰:“ 倡乱者罔赦。” 立命斩之。众校俯 伏,不敢仰视,阖城宴然。事闻帝,极嘉奖。 时年未三十,莅事精确,虽老于州县者所不逮也。孝宗 即位,知平江军府事。平江乃临安藩屏 ,寄任匪轻。属邑有大姓,煮海囊橐为奸利,怙势作威,祸延

郡邑。公捕治,籍其家,得粟数万斛。明年,吴中饥,乞赖以济。召赴行在,入对,劝帝辩邪正,审 是非,崇根本,壮士气,因痛陈国家委靡之弊,且靖康以来,惟和战两言,遗无穷祸,要先立自治之 策以应之。复陈用才之路太狭,乞博采度外之士,以备缓急之用。上嘉之。俄改知潭州,为政简易, 时济之以威,湖南遂得以无事。徙知荆南、荆湖北路安抚使。荆州当虏骑之冲,自建炎以来,岁无宁 日。公筑寸金堤以免水患,置万盈仓以储漕运,为国为民计也。乾道五年,力请祠侍亲,疏凡数上, 帝深惜之,进显谟阁直学士致仕。既归芜湖,凡缙绅之士,莫不晋接,宗戚渡江而贫窘者,公辄赈之。 庚寅冬,疾复作,遂卒。卒之 日,商贾为之罢市,两河之民惶惶如失所恃。帝闻之,惜其有用才不尽 之叹。尤工翰墨,尝亲书奏札,高宗见之,曰:“ 必将名世。”诗词雄丽,尤工古调,有《于湖集》四 十卷。 (节选自陆世良《宣城张氏信谱传》 )

10 .材料中画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑。(3分) 先是 A岳飞卒 B于狱 C时 D廷臣畏 E祸 F莫敢 G有言者。

11 .下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )(3分)

A.冤,认为 ……蒙冤,意动用法,与《师说》中 “ 不耻相师” 的 “ 耻 ” 用法不同。

B.大本,根本、事物的基础,文中指太子;代指太子的词语还有储副、国储等。 C.藩屏,本指屏障,后比喻卫国的重臣,也可比喻边防重镇。文中指的是后者。

D.“ 卒之日” 与《石钟山记》“ 彭蠡之口有石钟山焉” 两句中的 “ 之 ” 意义和用法相同。

12 .下列对材料有关内容的概述,不正确的一项是( )(3分)

A.张孝祥刚考中进士后便勇敢上书谏言,极力向高宗陈述岳飞忠诚、勇敢,认为其受人诬陷含冤 而死,会使敌人庆幸而给国家带来灾祸。

B.临川士卒劫持府库兵,其他官员纷纷逃避,面对这一重大变故,张孝祥挺身而出,独自骑马奔 赴军中,恩威并施,最终成功解决了危机。

C.张孝祥在被征召应对之际,建议孝宗能够辨别忠奸是非、壮大士气,趁机痛陈国势颓废不振的

弊端,又建议朝廷广揽人才以备不时之需。

D.张孝祥罢归芜湖之后受到当地缙绅、渡江宗亲的热情接待,过世后更是得到两河百姓的深切怀 念,就连皇帝也为他才具未能尽展而惋惜。

13 .把材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

( 1)当亟复其爵,表其忠义,俾忠魂暝目于九原,公道昭明于天下。

(2)时年未三十,莅事精确,虽老于州县者所不逮也。

14 .孝宗时,张孝祥任职地方的哪些政绩,符合 “ 民怀其德,所至有声” 的赞誉?请结合材料简要概 括。(3分)

(二) 阅读下面这首诗,完成下面小题。

促织① 杜甫

促织甚微细,哀音何动人。 草根吟不稳,床下夜相亲。 久客得无泪,放妻② 难及晨。 悲丝与急管,感激异天真③。

[注]①这首诗是杜甫于乾元二年( 759)秋天所作。当时杜甫还在秦州,远离家乡。 ②放妻:指妻子。 一说指被遗弃的妇女或寡妇。 ③天真:这里指促织自然真切的鸣声。

15 .(3分)下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.首联正面点明促织,叫声虽然十分细微,但那哀婉的声音多么动人。以出旬“ 甚细微” 与第二 句的“ 何动人” 构成对比,衬托哀音的不同寻常。

B.颔联写促织在野外草根里、在屋内床底下,总是鸣声不断;而不论在什么地方鸣叫,总和不得 意的诗人心情是互相接近的,表现出不忍远离、常期相傍之意。

C.颈联写听到它的叫声,长期客居外乡的人不得不流泪,再也无法安睡到天明;被遗弃的妇女或 寡妇也在半夜里被哀鸣之声惊醒,陪着促织洒下泪水。

D.这是一首咏物诗。诗歌语言平实,感情丰富,联想自然,音在促织,哀在衷肠;以哀心听之, 写出了人民生活的愁苦艰辛,更写出作者忧国忧民的博大胸怀。

16 .这首诗尾联运用了哪些表现手法?有什么作用?请简要分析。 (6分)

(三) 名篇名句默写(6分)

17 .补写出下列句子中的空缺部分。

( 1)《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》中,冉有以“ , ” 两句来 表明自己治国能力的不足,这也从侧面表现了其谦逊的态度。

(2)张孝祥《念奴娇 · 过洞庭》中的“ , ,写词人于萧条冷落 中,仍泛舟于洞庭之上,心神不动,气魄不减。

(3)“ 窗 ” 是生活中的常见物象,拥有独特的美感,古人常常借它来表情达意,例如: “ , 。

三、语言文字运用(18分)

(一) 阅读下面的文字,完成下面小题。(10分)

孔子热爱音乐,不只是在欣赏层面,更 A ,把音乐变成自己熔铸身心的本领。古籍记载,“ 子与 人歌而善,必使反之,而后和之”。①其中体现的不只是夫子对音乐的热爱,②而是他的谦谦君子之德: ③孔子对自己没有“ 偶像包袱” ,④他人能够充分欣赏和学习而毫不嫉妒,⑤孔子的这种姿态,⑥放在 今天又有多少人能做到呢?其实,乐本身也是一味药,能安神和气,抚慰人心。

《史记 · 孔子世家》记载:“ 孔子学琴于师襄,十日不进。” 通常在师襄子教授学生的过程中,当 一首琴曲练得差不多了,就会再教第二首。( 甲 ),却仍不肯换新曲目,说还没有把握琴曲的韵 律之美;于是再练几天,终于掌握韵律之美了。师襄子说可以继续往下学了,但孔子说“ 未得其人” , 即尚未感通作曲者的内心。于是继续练习。

孔子擅长音乐,能歌,能琴。( 乙 ),而是内在的诚意。他认为音乐的艺术形式只是 B ,内

在的恭敬和仁爱才是它的大端。无他,但因仁者与天地万物为一体 ,能够深刻共情他人也。

18 .请在文中画横线处填入恰当的成语。(2分)

19 .文中第一段标序号的部分有两处表述不当,请指出其序号并做修改,使语言准确流畅,逻辑严密, 不得改变原意。(4分)

20 .请在文中括号处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过 12个字。(4分)

(二) 阅读下面的文字,完成小题。(8分)

蛇,拥有吉祥、富贵、长寿、重生等寓意,从早期先民的创世神话、图腾崇拜、祭祀活动,到后 世社会中的殿堂壁画、小说戏曲。它贯穿不同时代,承载着中华民族的深层观念、信仰和集体文化记 忆,成为中华文化独特且不可或缺的部分。

在神话传说中,蛇被赋予了非凡的神性与魔力。除了广为人知的女娲、伏羲人首蛇身形象,象征 着人类文明的起源与蕴育,还有《山海经》中记载的烛九阴,其强大的力量与神秘的特质令人敬畏。 在民俗传统中,蛇被视为家族“ 守护神” ,承载着庇佑子孙的美好祈愿。在文学艺术领域,蛇的形象也 频繁出现。从古典诗词到民间戏曲,从精美绘画到传统雕刻,蛇的身影无处不在。民间工艺里,剪纸、 刺绣、木雕等作品中,蛇的造型别出心裁,常被赋予吉祥如意的寓意。

21 .请仔细观察材料中的邮票,分析其构图要素,并说明蕴含的寓意。(5分)

22 .(3分)下列关于蛇的俗语理解与感彩判断,不正确的一项是( )

A.“ 蛇吞象,心难满” ,借蛇妄图吞象这一夸张行为,讽刺人贪心不足,含贬义。

B.“ 打蛇打七寸” ,强调做事要循序渐进,有把握有步骤地工作,是中性表达。 C.“ 蛇过了才打棍” ,比喻做事滞后,已经错过了最佳时机,含贬义。

D.“ 蛇盘兔,运不枯” ,包含着顺遂、富足的美好祝愿,含褒义。

四、写作(60分)

23 .阅读下面材料,根据要求写作。(60分)

在即时社交工具如此盛行的时代,人与人之间的面对面交往依旧是构建健康人生的重要基石。” 你是否同意上述说法?请写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息; 不少于 800字。

同课章节目录