21 邹忌讽齐王纳谏-课件 2024--2025学年 九年级语文·下册(2024年统编版)

文档属性

| 名称 | 21 邹忌讽齐王纳谏-课件 2024--2025学年 九年级语文·下册(2024年统编版) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 13.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-07-01 22:54:24 | ||

图片预览

文档简介

(共26张PPT)

21.邹忌讽齐王纳谏

年 级:九年级

学 科:初中语文(统编版)

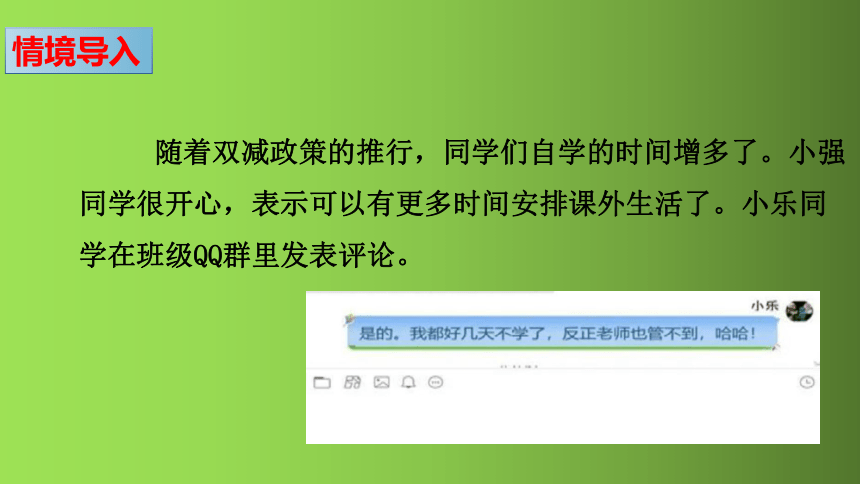

随着双减政策的推行,同学们自学的时间增多了。小强同学很开心,表示可以有更多时间安排课外生活了。小乐同学在班级QQ群里发表评论。

情境导入

任务一、请小组内分享课前搜集的资料,简介作者、分享文中主要人物的故事并完成“文言积累卡”的填写。

整体感知

刘向(约前77-前6),本名更生,字子政,沛(今江苏沛县)人。西汉经学家、目录学家、文学家。著有《新序》《说苑》《列女传》等,还修订整理了《战国策》《楚辞》等。他所撰《别录》,为我国最早的目录学著作。

了解作者

《战国策》是战国末年和秦汉间的人编辑的一部国别体史学著作,也是一部重要的散文集。

最初有《国策》《国事》等名称,经过西汉刘向整理编辑,始定名为《战国策》,全书共33篇。

主要记载的是战国时期策士们的言论和行动。该书展示了东周战国时代的历史特点和社会风貌,是研究战国历史的重要典籍。

了解作品

《战国策》的叙事特点:长于议论和叙事,文笔流畅,生动活泼,尤其善于运用寓言故事说明抽象的道理,以比喻、夸张的手法增强散文的表达效果。如“画蛇添足”、“亡羊补牢”、“狡兔三窟”等经典故事皆出自于该书。

了解作品

邹忌:战国时期齐国的谋臣,雄辩家、政治家。

齐威王:战国时期齐国(田齐)第四代国君,公元前356年到公元前320年在位。

人物简介

文言积累卡

类别 例句 释义(用法)

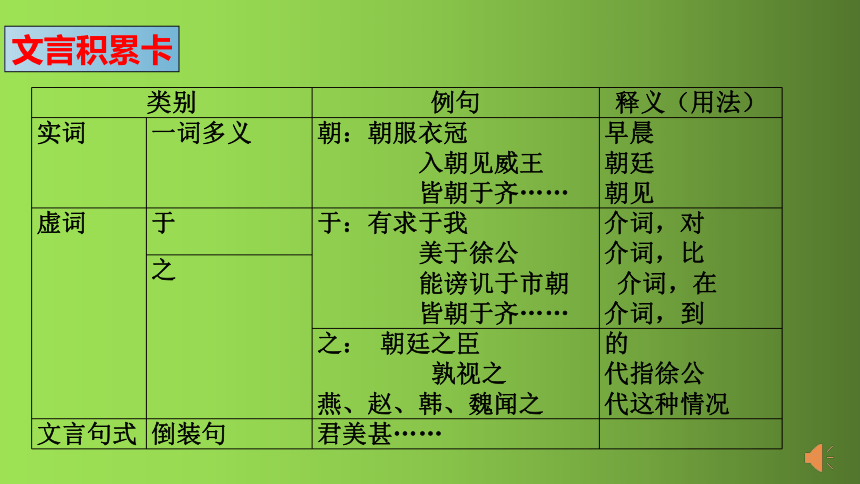

文言积累卡

类别 例句 释义(用法)

实词 一词多义 朝:朝服衣冠 入朝见威王 皆朝于齐…… 早晨

朝廷

朝见

虚词 于 于:有求于我 美于徐公 能谤讥于市朝 皆朝于齐…… 介词,对

介词,比

介词,在

介词,到

之 之: 朝廷之臣 孰视之 燕、赵、韩、魏闻之 的

代指徐公

代这种情况

文言句式 倒装句 君美甚……

邹忌讽齐王纳 谏

讽谏,用即用暗示、比喻的方法委婉地规劝。

?

?

接受

?

规劝国君、尊长等改正错误。

任务二、请朗读课文,再现“劝谏”现场,分析“邹忌”劝说的过程,探究邹忌劝说成功的原因,并将探究结果写在成果展示单上。

比较探究

探究成果展示单

邹忌善于思考,以小见大,自容貌之微,推及于朝廷大事,他由己及王,推断出“王之蔽甚矣”。同时,邹忌进谏时,以切身体验类比国家大事,设喻说理,入情入理,易于被齐王接受,体现他高超的语言艺术。

文章有“比美”“进谏”“赏谏朝齐”三个段落。

“比美”中的“三问”“三答”展现了“比美” 的过程;

“三思”揭示了邹忌在“比美”中遭受蒙蔽的原因;

“三 比”比出了“王之蔽甚矣”的结论;

“三变”演绎了齐王从善如流的魄力以及“战胜于朝廷”的辉煌。

“三叠”式结构

“三叠”式结构的运用,彰显整齐对称之美。本文篇幅短小,妙趣横生,采用奇特的三叠排比的结构样式,前后呼应,上下关照,层层推进。

“三叠”式结构的效果:

“三叠”式结构通常表现为一件事情要经过三次反复才能完成,或者通过三个类同的情节来叙述一个完整的故事。“三”形成了文本振动的频率,表现出一种层进式的反复,出现了故事的一波三折,使得文章结构完整紧凑又活泼灵动、精巧严谨。

刘备三顾茅庐

孙悟空三调芭蕉扇

宋公明三打祝家庄

任务三、本文和《孙权劝学》属于同是劝说类的文体,有许多共同之处,也有不同之处。请整合比较阅读,小组合作完成下表。

(提示:可以从劝说的对象、劝说主题、方式、劝说的语气等角度分析)

比较探究

《孙权劝学》《邹忌讽齐王纳谏》的劝说艺术 共同点 不同点

《孙权劝学》《邹忌讽齐王纳谏》的劝说艺术 共同点 不同点 劝说的方式 现身说法 劝说方式语气不同 邹忌用类比的方式,语气委婉;

孙权直接陈述,语气强硬。

劝说双方对象不同 《邹忌讽齐王纳谏》是臣劝君;

《孙权劝学》是君劝臣。

谋篇布局 剪裁巧妙,详略得当 劝说主题不同 《邹忌讽齐王纳 》是劝说君主广开言路;《孙权劝学》是劝说大臣多读书。

任务四、请组内分享关于成功劝谏故事并交流劝说成功的原因。

学以致用

我的分享

1.站在对方立场上,考虑对方的利害得失。

方法小结

2.语言上尊重对方,赢得好感。

3.以退为进,营造一种和谐的气氛。

4.推己及人,由小道理引出大道理。

5.类比的手法或者亲身经历等方式劝说对方。

由邹忌的“讽”可以看出“良药未必苦口,忠言未必逆耳”。同时,纵观历史,我们领略了古人高超的说话艺术,他们以事喻理、巧妙对比、迂回婉谏、绵里藏针,一目目动人的劝说场面无不展示着他们惊人的智慧。人与人交流需要掌握适当技巧,在劝说别人时讲究方法,做到趋利避害,可能会事半功倍。

课堂小结

小乐同学在班级QQ群里发表评论说:“自习课,我都好几天不学了,反正老师看不到”。针对这种感慨,作为班级一员,你想对小乐同学说些什么呢?(不超过150个字)

课后作业

作业评价

评价维度 自我评价 小组评价 教师评价

劝说的身份(2分)

劝说的内容与主题(4分)

劝说的语言(2分)

劝说的策略(2分)

谢谢聆听!

21.邹忌讽齐王纳谏

年 级:九年级

学 科:初中语文(统编版)

随着双减政策的推行,同学们自学的时间增多了。小强同学很开心,表示可以有更多时间安排课外生活了。小乐同学在班级QQ群里发表评论。

情境导入

任务一、请小组内分享课前搜集的资料,简介作者、分享文中主要人物的故事并完成“文言积累卡”的填写。

整体感知

刘向(约前77-前6),本名更生,字子政,沛(今江苏沛县)人。西汉经学家、目录学家、文学家。著有《新序》《说苑》《列女传》等,还修订整理了《战国策》《楚辞》等。他所撰《别录》,为我国最早的目录学著作。

了解作者

《战国策》是战国末年和秦汉间的人编辑的一部国别体史学著作,也是一部重要的散文集。

最初有《国策》《国事》等名称,经过西汉刘向整理编辑,始定名为《战国策》,全书共33篇。

主要记载的是战国时期策士们的言论和行动。该书展示了东周战国时代的历史特点和社会风貌,是研究战国历史的重要典籍。

了解作品

《战国策》的叙事特点:长于议论和叙事,文笔流畅,生动活泼,尤其善于运用寓言故事说明抽象的道理,以比喻、夸张的手法增强散文的表达效果。如“画蛇添足”、“亡羊补牢”、“狡兔三窟”等经典故事皆出自于该书。

了解作品

邹忌:战国时期齐国的谋臣,雄辩家、政治家。

齐威王:战国时期齐国(田齐)第四代国君,公元前356年到公元前320年在位。

人物简介

文言积累卡

类别 例句 释义(用法)

文言积累卡

类别 例句 释义(用法)

实词 一词多义 朝:朝服衣冠 入朝见威王 皆朝于齐…… 早晨

朝廷

朝见

虚词 于 于:有求于我 美于徐公 能谤讥于市朝 皆朝于齐…… 介词,对

介词,比

介词,在

介词,到

之 之: 朝廷之臣 孰视之 燕、赵、韩、魏闻之 的

代指徐公

代这种情况

文言句式 倒装句 君美甚……

邹忌讽齐王纳 谏

讽谏,用即用暗示、比喻的方法委婉地规劝。

?

?

接受

?

规劝国君、尊长等改正错误。

任务二、请朗读课文,再现“劝谏”现场,分析“邹忌”劝说的过程,探究邹忌劝说成功的原因,并将探究结果写在成果展示单上。

比较探究

探究成果展示单

邹忌善于思考,以小见大,自容貌之微,推及于朝廷大事,他由己及王,推断出“王之蔽甚矣”。同时,邹忌进谏时,以切身体验类比国家大事,设喻说理,入情入理,易于被齐王接受,体现他高超的语言艺术。

文章有“比美”“进谏”“赏谏朝齐”三个段落。

“比美”中的“三问”“三答”展现了“比美” 的过程;

“三思”揭示了邹忌在“比美”中遭受蒙蔽的原因;

“三 比”比出了“王之蔽甚矣”的结论;

“三变”演绎了齐王从善如流的魄力以及“战胜于朝廷”的辉煌。

“三叠”式结构

“三叠”式结构的运用,彰显整齐对称之美。本文篇幅短小,妙趣横生,采用奇特的三叠排比的结构样式,前后呼应,上下关照,层层推进。

“三叠”式结构的效果:

“三叠”式结构通常表现为一件事情要经过三次反复才能完成,或者通过三个类同的情节来叙述一个完整的故事。“三”形成了文本振动的频率,表现出一种层进式的反复,出现了故事的一波三折,使得文章结构完整紧凑又活泼灵动、精巧严谨。

刘备三顾茅庐

孙悟空三调芭蕉扇

宋公明三打祝家庄

任务三、本文和《孙权劝学》属于同是劝说类的文体,有许多共同之处,也有不同之处。请整合比较阅读,小组合作完成下表。

(提示:可以从劝说的对象、劝说主题、方式、劝说的语气等角度分析)

比较探究

《孙权劝学》《邹忌讽齐王纳谏》的劝说艺术 共同点 不同点

《孙权劝学》《邹忌讽齐王纳谏》的劝说艺术 共同点 不同点 劝说的方式 现身说法 劝说方式语气不同 邹忌用类比的方式,语气委婉;

孙权直接陈述,语气强硬。

劝说双方对象不同 《邹忌讽齐王纳谏》是臣劝君;

《孙权劝学》是君劝臣。

谋篇布局 剪裁巧妙,详略得当 劝说主题不同 《邹忌讽齐王纳 》是劝说君主广开言路;《孙权劝学》是劝说大臣多读书。

任务四、请组内分享关于成功劝谏故事并交流劝说成功的原因。

学以致用

我的分享

1.站在对方立场上,考虑对方的利害得失。

方法小结

2.语言上尊重对方,赢得好感。

3.以退为进,营造一种和谐的气氛。

4.推己及人,由小道理引出大道理。

5.类比的手法或者亲身经历等方式劝说对方。

由邹忌的“讽”可以看出“良药未必苦口,忠言未必逆耳”。同时,纵观历史,我们领略了古人高超的说话艺术,他们以事喻理、巧妙对比、迂回婉谏、绵里藏针,一目目动人的劝说场面无不展示着他们惊人的智慧。人与人交流需要掌握适当技巧,在劝说别人时讲究方法,做到趋利避害,可能会事半功倍。

课堂小结

小乐同学在班级QQ群里发表评论说:“自习课,我都好几天不学了,反正老师看不到”。针对这种感慨,作为班级一员,你想对小乐同学说些什么呢?(不超过150个字)

课后作业

作业评价

评价维度 自我评价 小组评价 教师评价

劝说的身份(2分)

劝说的内容与主题(4分)

劝说的语言(2分)

劝说的策略(2分)

谢谢聆听!

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读