2024—2025学年度山东省乳山市银滩高级中学高一下学期6月月考历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 2024—2025学年度山东省乳山市银滩高级中学高一下学期6月月考历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 587.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-01 20:04:23 | ||

图片预览

文档简介

2024-2025学年度高一6月模块考试

历史试题

本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。满分100分,考试时间90分钟。考试结束后,将答卷纸和答题卡一并交回。

第Ⅰ卷(共51分)

注意事项:

1.答题前,考生务必用0.5毫米黑色签字笔将自己的班级、姓名、座号、准考证号填写在答题卡和试卷规定的位置上,并将答题卡上的考号、科目、试卷类型涂好。

2.第Ⅰ卷每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号,答案不能答在试卷上。

3.第Ⅱ卷必须用0.5毫米黑色签字笔在答卷纸各题的答题区域内作答;不能写在试题卷上,不按以上要求作答的答案无效。

一、单选题,本题共34个小题,每小题1.5分。

1.Yavanas先是指小亚细亚的希腊殖民者,后来指移居于中亚巴克特里亚的希腊人,再后来指公元前2世纪定居于印度的希腊人,特别是指从巴克特里亚王国进入印度西北部的所谓“印度——希腊人”。由此可知( )

A.文明交流程度不断提高 B.印度民族文化得到重塑

C.希腊城邦殖民范围扩大 D.区域文化中心渐趋东移

2.如图是公元前12世纪古埃及人绘制的一幅地图,图中绘有尼罗河河谷中各种矿产的位置,并特别用黑线标识出道路:“一条通往海洋的道路;另一条通往海洋的道路;一条通往海港的道路。”该地图可用于说明,古埃及( )

A.制图技术领先世界 B.关注与外界的交往沟通

C.海洋贸易兴盛发达 D.国家垄断矿产资源开发

3.《汉谟拉比法典》第二百一十九条规定,“如果外科医生给某家主人的奴隶用青铜制的手术刀动手术而导致该奴隶死亡,那他就得赔偿这位主人一个奴隶”。这说明该法典( )

A.注重保护私有财产 B.无视弱势群体利益

C.保留了大量习惯法 D.注重调解贸易纠纷

4.有学者指出,直到公元前3世纪,罗马国家的政治制度基本上还保留着旧氏族部落时代简政的特点,没有一套复杂的官僚机构,没有很多公务人员。但是国家机器依旧运转,而且能发展壮大。以下表述符合该学者观点的是( )

A.罗马帝国的简政具有统治传统 B.只有少数公民有资格参政议政

C.罗马共和国具有民主政治的特征 D.简政适应了当时罗马发展的需要

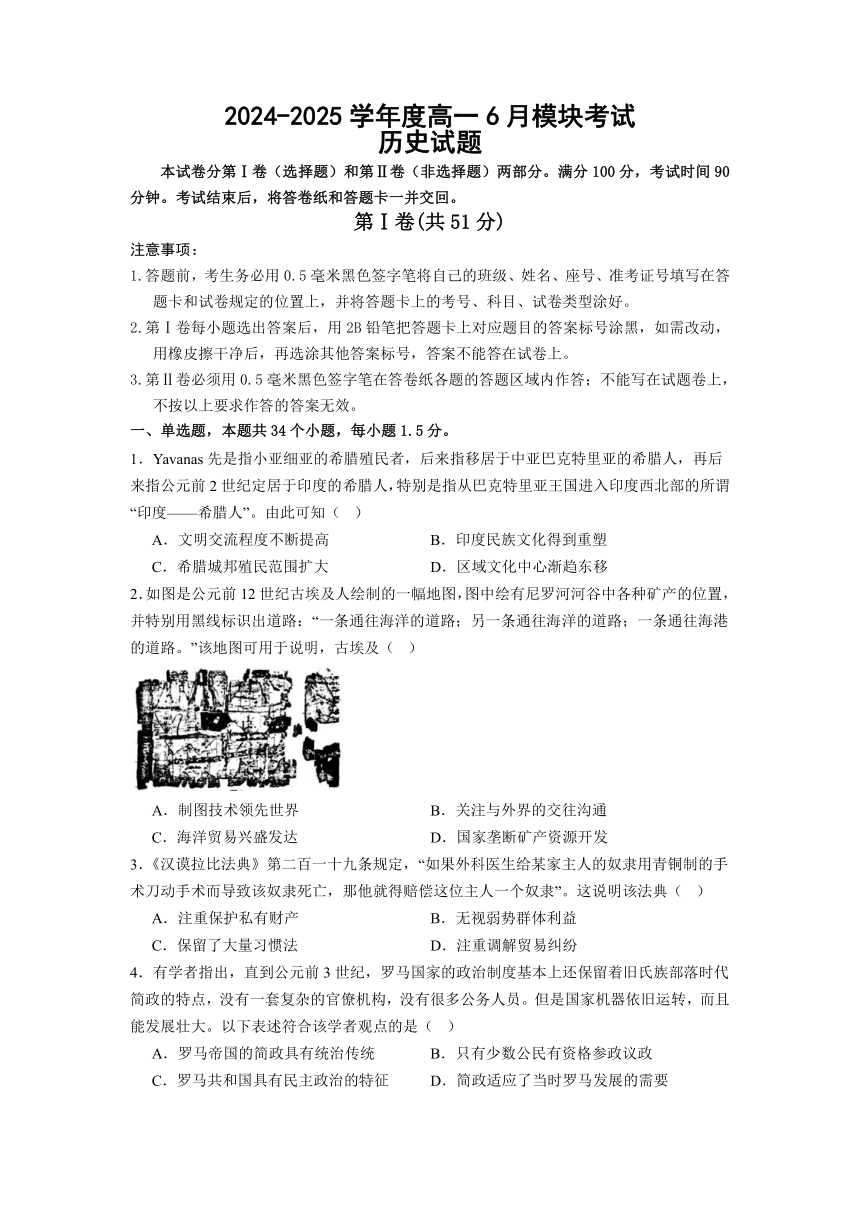

5.如图是12世纪手抄本插画《效忠仪式与分封契约》,图中左侧贵族单膝跪地,双手合十置于封君掌中;右侧封君手持象征土地的文书与宝剑。两人旁边有拉丁文题词“Fidelitas et Aux-ilium”(忠诚与援助)。该场景反映了中古西欧封君封臣制度( )

A.是血缘宗法为纽带的等级制 B.以土地为君臣权责关系基础

C.通过宗教契约构建政治关系 D.体现出典型君主专制的特征

6.《现代欧洲史》历史丛书的首卷将1460年作为“早期现代欧洲的建立”时间,并开宗明义地强调印刷术在 1460年至1500年间满足了“商人、律师、医生、官员”等群体对不同类型书籍的需求,根据这样的历史分期方法,可推测该作者高度关注( )

A.资本主义萌芽与西方社会变革的关系 B.人类文明从分散走向整体的演进脉络

C.技术、观念与西方社会变革间的关联 D.东方科技传入与西方社会演进的关系

7.诞生于北非和西亚之间广袤干旱地带的诸多文明,很快就建立起了属于自己的帝国,在与游牧民族的不断斗争中,甚至形成了横跨欧亚大陆的庞大帝国。但是,以欧亚大陆为中心的历史舞台,还不到整个大陆面积的三分之一,要想将整个地球作为历史的舞台,就必须将大洲和大洋联合在一起。而直到人类开辟出“海上的航线”之后,我们的世界才像现在这样属于一个整体。这表明新航路的开辟( )

A.推动资本主义世界市场逐渐形成 B.使各地区间经济交往愈加密切

C.是世界历史形成的重要环节 D.第一次沟通了东西方的文化交流

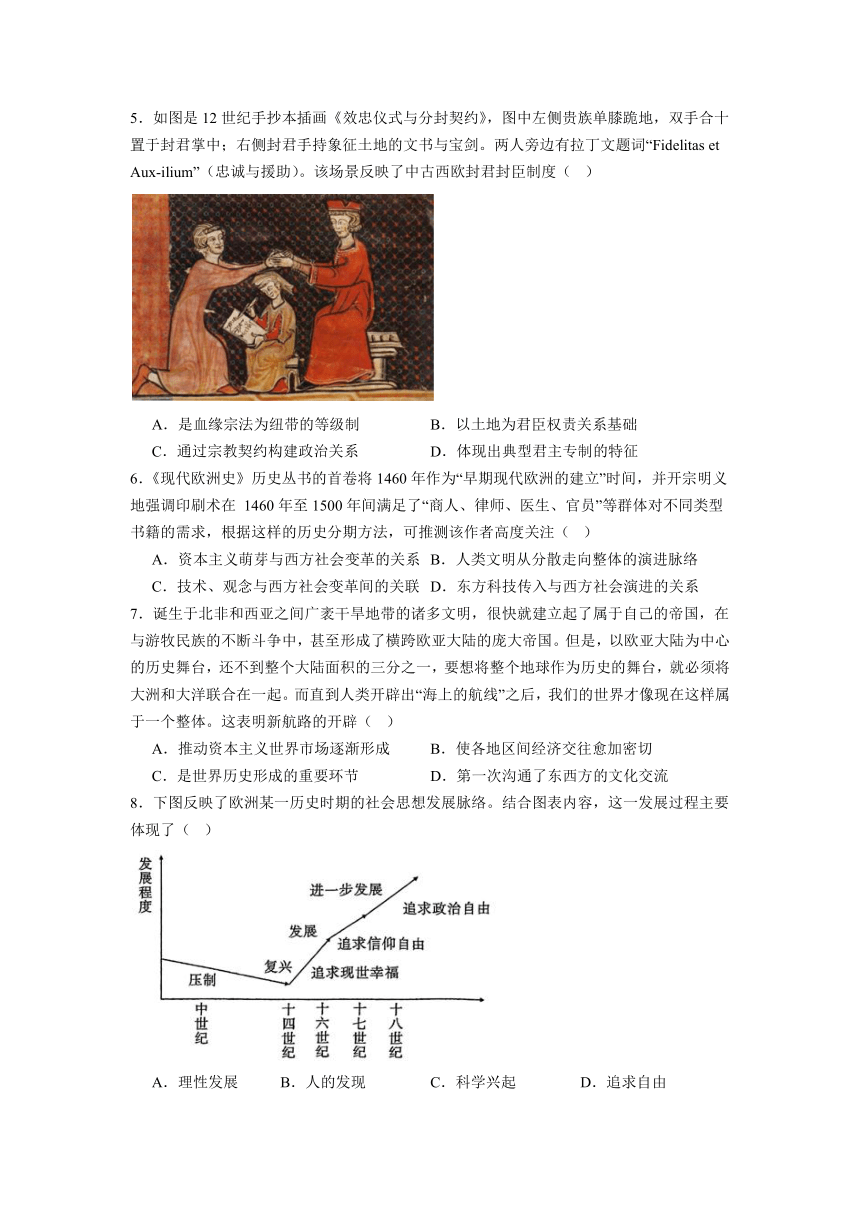

8.下图反映了欧洲某一历史时期的社会思想发展脉络。结合图表内容,这一发展过程主要体现了( )

A.理性发展 B.人的发现 C.科学兴起 D.追求自由

9.如图所示是15世纪意大利画家弗朗切斯卡所作的《乌尔比诺公爵夫妇肖像》。虽然这幅画作中的二人是全侧角度,但通过画家对几何形体的熟练运用,整个侧脸富有节奏感,画面已无呆板之感,画中人物的发型、装饰以及性格气质都得到了较具体的呈现。该画作( )

A.弘扬了理性主义的主流思潮 B.说明古典文化得到全面复兴

C.表明信仰自由成为社会共识 D.彰显了人文主义的时代风貌

10.耕地面积扩大是法兰西第二帝国时期农业发展中的最大成就,这一时期,路易·波拿巴颁布“垦荒法”和整治沼泽地的“排水法”,耕地面积扩大了150万公顷,耕地总面积达2650万公顷。1845—1850年间,法国的农业劳动人口是工业和手工业人口的两倍多。材料最适用于研究,法国( )

A.君主专制制度的合理性 B.工业革命进展缓慢的原因

C.农业技术对生产的促进 D.资产阶级革命的曲折历程

11.如表为1800—1830年英国伦敦男子年劳动时间估算表(单位:小时)。影响其变化的因素是( )

年份 纯劳动时间 纯劳动时间与 上下班路途时间之和

平均量 最低值 最高值 平均量 最低值 最高值

1800 2738 2546 2931 3227 3033 3420

1830 2709 2266 3153 3351 2905 3796

A.资本原始积累的需要 B.新型垄断组织大量涌现

C.交通条件的不断改善 D.社会生产的工厂化趋势

12.马克思将资本区分为不变资本和可变资本。不变资本是指投入生产的生产资料,其价值不会发生增减;可变资本是指资本家用于购买劳动力的资本,其在自身的消耗中非但没有完全消耗自身的价值,反而创造出比它自身价值更大的价值。马克思的这一论述( )

A.宣告了无产阶级的历史使命 B.阐明了社会发展的客观规律

C.解释了商品交换的基本规律 D.揭示了资本主义剥削的秘密

13.1919年,列宁提及亚洲革命时指出:“这里的斗争不仅是被压迫民族的怒吼,更是世界历史转折的明证——旧有的、孤立的民族反抗正在被赋予新的斗争形式和阶级内涵。”在此列宁强调的是,亚洲( )

A.普遍采取武装斗争的形式 B.新兴力量崛起推动革命转型

C.出现无产阶级的国际联合 D.已由民族革命转向民主革命

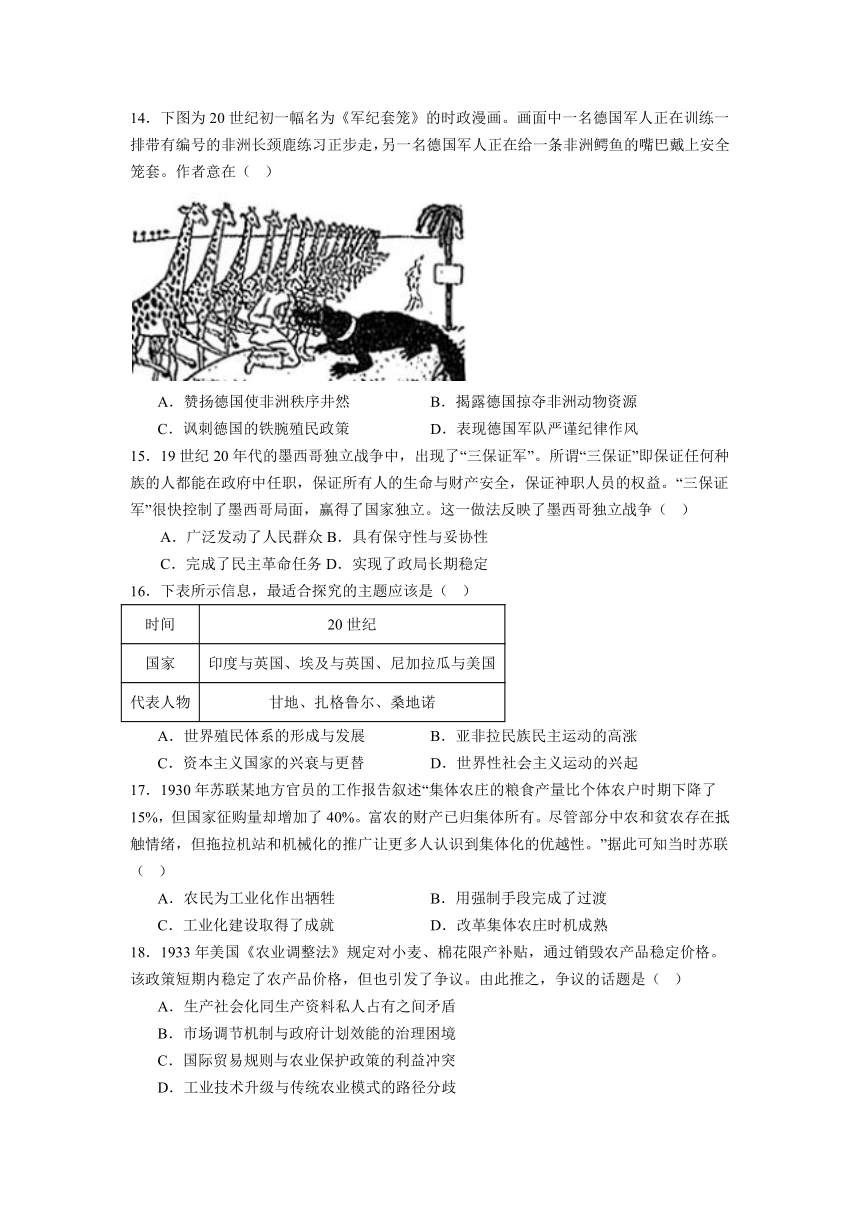

14.下图为20世纪初一幅名为《军纪套笼》的时政漫画。画面中一名德国军人正在训练一排带有编号的非洲长颈鹿练习正步走,另一名德国军人正在给一条非洲鳄鱼的嘴巴戴上安全笼套。作者意在( )

A.赞扬德国使非洲秩序井然 B.揭露德国掠夺非洲动物资源

C.讽刺德国的铁腕殖民政策 D.表现德国军队严谨纪律作风

15.19世纪20年代的墨西哥独立战争中,出现了“三保证军”。所谓“三保证”即保证任何种族的人都能在政府中任职,保证所有人的生命与财产安全,保证神职人员的权益。“三保证军”很快控制了墨西哥局面,赢得了国家独立。这一做法反映了墨西哥独立战争( )

A.广泛发动了人民群众B.具有保守性与妥协性

C.完成了民主革命任务D.实现了政局长期稳定

16.下表所示信息,最适合探究的主题应该是( )

时间 20世纪

国家 印度与英国、埃及与英国、尼加拉瓜与美国

代表人物 甘地、扎格鲁尔、桑地诺

A.世界殖民体系的形成与发展 B.亚非拉民族民主运动的高涨

C.资本主义国家的兴衰与更替 D.世界性社会主义运动的兴起

17.1930年苏联某地方官员的工作报告叙述“集体农庄的粮食产量比个体农户时期下降了15%,但国家征购量却增加了40%。富农的财产已归集体所有。尽管部分中农和贫农存在抵触情绪,但拖拉机站和机械化的推广让更多人认识到集体化的优越性。”据此可知当时苏联( )

A.农民为工业化作出牺牲 B.用强制手段完成了过渡

C.工业化建设取得了成就 D.改革集体农庄时机成熟

18.1933年美国《农业调整法》规定对小麦、棉花限产补贴,通过销毁农产品稳定价格。该政策短期内稳定了农产品价格,但也引发了争议。由此推之,争议的话题是( )

A.生产社会化同生产资料私人占有之间矛盾

B.市场调节机制与政府计划效能的治理困境

C.国际贸易规则与农业保护政策的利益冲突

D.工业技术升级与传统农业模式的路径分歧

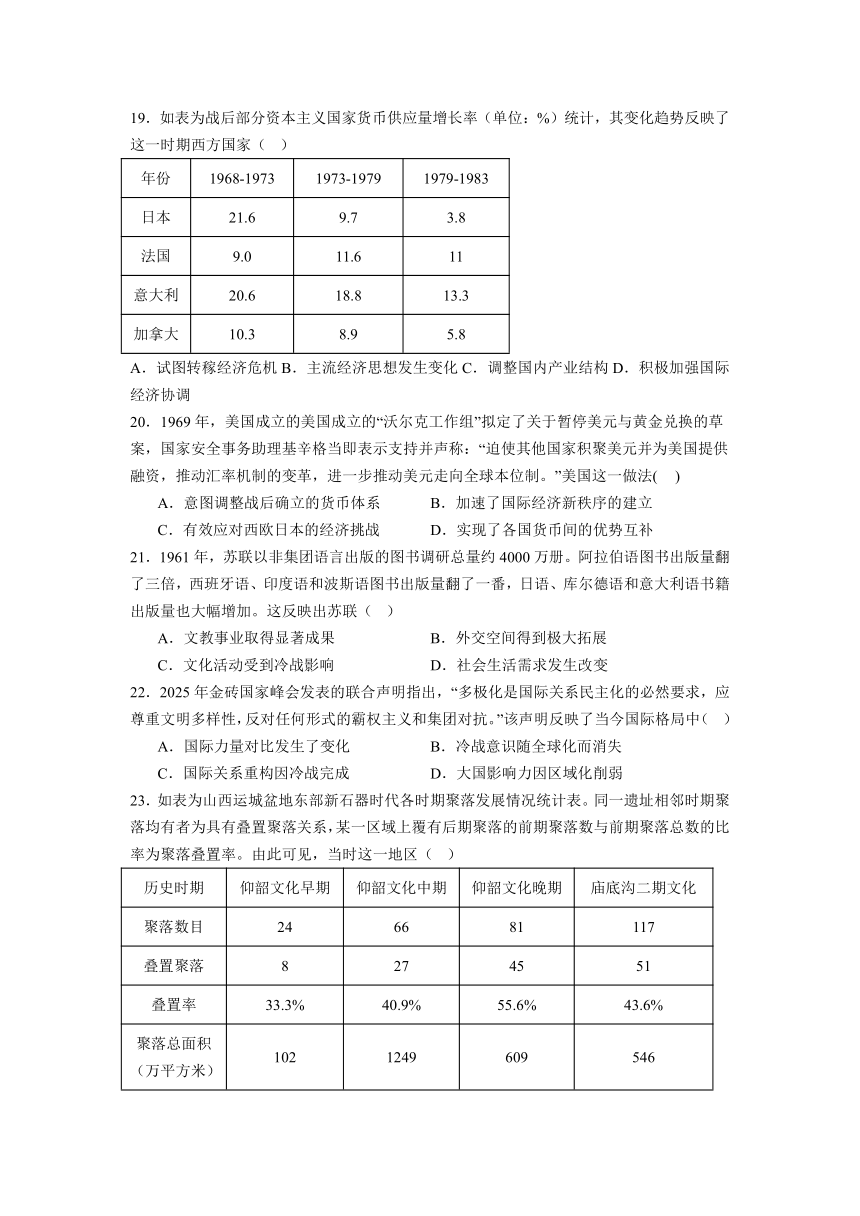

19.如表为战后部分资本主义国家货币供应量增长率(单位:%)统计,其变化趋势反映了这一时期西方国家( )

年份 1968-1973 1973-1979 1979-1983

日本 21.6 9.7 3.8

法国 9.0 11.6 11

意大利 20.6 18.8 13.3

加拿大 10.3 8.9 5.8

A.试图转稼经济危机B.主流经济思想发生变化C.调整国内产业结构D.积极加强国际经济协调

20.1969年,美国成立的美国成立的“沃尔克工作组”拟定了关于暂停美元与黄金兑换的草案,国家安全事务助理基辛格当即表示支持并声称:“迫使其他国家积聚美元并为美国提供融资,推动汇率机制的变革,进一步推动美元走向全球本位制。”美国这一做法( )

A.意图调整战后确立的货币体系 B.加速了国际经济新秩序的建立

C.有效应对西欧日本的经济挑战 D.实现了各国货币间的优势互补

21.1961年,苏联以非集团语言出版的图书调研总量约4000万册。阿拉伯语图书出版量翻了三倍,西班牙语、印度语和波斯语图书出版量翻了一番,日语、库尔德语和意大利语书籍出版量也大幅增加。这反映出苏联( )

A.文教事业取得显著成果 B.外交空间得到极大拓展

C.文化活动受到冷战影响 D.社会生活需求发生改变

22.2025年金砖国家峰会发表的联合声明指出,“多极化是国际关系民主化的必然要求,应尊重文明多样性,反对任何形式的霸权主义和集团对抗。”该声明反映了当今国际格局中( )

A.国际力量对比发生了变化 B.冷战意识随全球化而消失

C.国际关系重构因冷战完成 D.大国影响力因区域化削弱

23.如表为山西运城盆地东部新石器时代各时期聚落发展情况统计表。同一遗址相邻时期聚落均有者为具有叠置聚落关系,某一区域上覆有后期聚落的前期聚落数与前期聚落总数的比率为聚落叠置率。由此可见,当时这一地区( )

历史时期 仰韶文化早期 仰韶文化中期 仰韶文化晚期 庙底沟二期文化

聚落数目 24 66 81 117

叠置聚落 8 27 45 51

叠置率 33.3% 40.9% 55.6% 43.6%

聚落总面积 (万平方米) 102 1249 609 546

A.聚落间经济交流频繁B.等级分化程度日趋明显

C.文明发展具有承袭性D.社会组织能力不断增强

24.孔子重视礼,主张“君子博学于文,约之以礼,亦可以弗畔(即“叛”,叛乱)矣夫”;庄子认为“礼者,道之华而乱之首也”。两位思想家对礼的认识反映了他们( )

A.阶级立场的不同B.都旨在维护统治秩序C.思想主张的趋同D.都强调礼与法相结合

25.西汉初年,除汉律外,各王国有自己的法律,用来管理本国事务和制裁本国吏民的犯罪行为。由于诸侯王有权“自置吏”,王国官吏皆“从王治”,案件审理程序基本上脱离汉律而自成系统。上述现象( )

A.造就汉初百废待兴局面 B.有效分担国家治理任务

C.体现出蕃汉分治的特征 D.不利于中央集权的发展

26.唐中后期,政府多次下令禁止土地买卖,但民间“私券如山,官不得知”。天宝年间某县“受田不足者十之七八”,而大历年间更是“民户有田者不过十之二三”。这一现象反映的根本问题是( )

A.土地私有制发展突破国家授田体系

B.土地买卖合法化冲击了均田制基础

C.租庸调制瓦解加剧政府的财政危机

D.庄园经济发展出现日渐式微的趋势

27.《旧唐书·刘祎之传》记载,垂拱三年,或诬告(宰相)祎之……(武)则天特令肃州刺史王本立推鞫(审问)其事。本立宣敕示祎之,祎之曰:“不经凤阁(中书省)鸾台(门下省),何名为敕?”则天大怒,以为拒捍制使,乃赐死于家。由此可知,唐代( )

A.政治中枢决策规范化 B.建立了科学行政体系

C.开始出现分权与制衡 D.皇权受到相权的威胁

28.北京在宋朝时被视为“夷狄之域”,元朝时称为“天下之中”,明人认为北京居于《禹贡》九州北方,《明一统志》就删去了“且天子必居中以受四方朝觐”这一句,而清初以后各种公私文献多将该句补回。这一变化缘于( )

A.传统礼制的影响B.农牧分界线北移C.民族交融的发展D.王朝疆域的变迁

29.据《续资治通鉴长编》记载,熙宁六年(1073年),市例钱(商业附加税之一)“止京东及成都两路岁收已一百万缗,即吏禄不患少可知”,并规定吏禄“以熙宁四年后坊场税钱拨还,不足则以市易、市例等钱补之”。宋代这一做法( )

A.加重了城市商人的赋税负担 B.有助于维护国家机构运转

C.保证了城市经济的正常运行 D.规范了城市商人经营行为

30.北宋淮南地区种茶农户众多,被称为“园户”;明州、福州、广州一带出现很多“糖霜户”,专门种蔗制糖,产品甚至远销海外。这表明当时南方地区( )

A.农业生产经营方式多样 B.商业活动不受官吏监督

C.农产品商品化倾向明显 D.农户社会地位普遍提高

31.如表是钟嗣成所著《录鬼簿》(约成书于1330年)中记载的元朝158位北曲作家有籍贯可考的数量统计表。据表中信息可知( )

位置 内容 北方 南方

大都 真定 平阳 大名 东平 其他地方 到过南方 杭州 松江 其他地方

卷上:前辈才人有所编传奇于世者 17 6 5 1 4 20 9

卷下:方今才人相知者 1 1 1 3 4 10 20 5 8

合计 18 6 6 2 7 24 19 20 5 9

A.北方文艺创作氛围较好 B.分裂动荡影响艺术创作

C.艺术发展反映经济现实 D.南北曲因交流相互影响

32.王夫之主张:“政之善者,期以利民,而其弊也,必至于厉民。”王夫之把“无利于国,无补于民”的执政称为“稗政”,将“病国虐民”的残暴手段称为“苛政”。他还提出:“人也,即天也,天视自我民视者也。”王夫之的主张( )

A.否定了儒家伦理纲常 B.继承了传统民本思想

C.论证了勤政的重要性 D.展示了社会治理途径

33.奏折制度始于康熙帝,被康熙帝授予奏折权的只有特定的少数人,主要是皇帝派到地方上的家奴和朝内外的官员,且只有奏贴和请安折形式。雍正帝扩大奏折人员的范围,扩展了奏折的内容范围。这一变化反映出雍正帝时( )

A.政府的行政效率得以提高 B.家国同构的特征达到顶峰

C.政治制度日益开放的趋势 D.强化了对官僚机构的控制

34.清代,《三国演义》《西游记》等数十部小说被翻译成满语印行。另《大清律例》规定,对内容“秽恶”的小说“尽行销毁”,如再制作、售卖、阅读,加以刑处。这使( )

A.通俗文化发展陷入停滞 B.法律体系完成了儒家化

C.君主专制统治趋于僵化D.传统社会伦理得到维护

第Ⅱ卷(共49分)

二、材料分析题,本题共四个大题(35题10分、36题12分、37题15分、38题12分)

35.阅读材料,完成下列要求。(10分)

材料《古今形胜之图》,明代绘制,原图长宽115*100厘米。绘图标有“东方九夷、南方八蛮、西方六我、北方五狄”(该图包括两京十三省及周边地区,东至日本、朝鲜,西至今乌兹别充斯坦东南的铁门关,北起蒙古高原,南达南海)。图上标注府、州、县、卫、所及域外国家地区的各级地名近千处。制图学角度上,将运河和黄河混为一体、将乌江绘成长江的主流等显然是错误的。但它尽量利用图中空白,用简明文字把各地区的历史沿革和地理形势作扼要说明,尤其对边疆地区,如在东北女直地区注有“女直慎地。唐曰黑水,唐初乃臣服,置燕州黑水府。金太祖起此……迨入本朝,悉境归附,立都司卫所二百余,所治地方,止于东北,地与契丹相抗,以时朝贡”。

西班牙驻菲律宾的第二任总督基多·拉维查在马尼拉任职期间(1572~1575年),经由阅南商人处得到《古今形胜之图》,他将该图中的重要地名和说明文字译成西文,并呈现给西班牙国王菲利普二世,该图成为欧洲人最早了解的中国地图之一、所载的文化信息使欧洲人对中国有了直观的感觉,因而受到重税。

——摘编自任金城《西班牙藏明刻《古今形胜之图》》

(1)根据材料并结合所学知识,概括明代《古今形胜之图》的主要特征。(3分)

(2)根据材料并结合所学知识,分析明代《古今形胜之图》流传至西方的背景,并说明该地图的史料价值。(7分)

36.圣母玛利亚作为基督教《圣经》故事中耶稣的母亲,在基督教的文化中具有重要含义,其象征着圣洁、怜悯与正义,在基督教中的地位仅次于基督。阅读材料,回答问题。(12分)

史料 时期 作品特点

甲 公元4世纪以来,大量的圣母形象出现在宗教艺术作品特别是宗教绘画作品中!如伊斯坦布尔圣索菲亚大教堂的镶嵌画《圣母子》 圣母形象属于呆板的宗教形象,表情冷漠超然,流露着悲伤的情愫,表现痛苦、悲泣的风格,其头部有圣光,以此表达神性

乙 14世纪文艺复兴时期,圣母形象被大量描绘,出现大量相关绘画及雕塑作品,如马萨乔的作品《圣母加冕》与《三位一体》,达 芬奇的《岩间圣母》,拉斐尔的《西斯廷圣母》,等等 画家在民俗生活中寻找素材,圣母逐渐开始转变为凡人妇女的形象,拥有凡人妇女的温柔与亲和。艺术家们也试图营造温馨的画面,使得神的形象更加接近凡人并拥有凡人的情感,这一时期的圣母形象被称为“谦卑圣母”

丙 20世纪初,法国神父雷孟诺接掌中国河北省清苑县东闾村天主教堂,他请一位法国油画家创作了第一幅中华圣母像 该圣母像设计原则如下:第一,要着中国皇后服装,使中外人士一见,即认可有中国皇后的华贵气派;第二,要有圣母玛利亚的慈善面貌,且头戴皇冠,以表示玛利亚为天地之元后;第三,圣母要抱耶稣,而仍保持中国之端庄严肃的风格,以表示天主之母的崇高地位

(1)根据材料,概括圣母形象变化的特点。(3分)

(2)以“圣母形象”为探究主题,对上述三则史料进行辨析。(9分)

37.阅读材料,完成下列要求。(15分)

材料 以下为斯塔夫里阿诺斯所著《全球通史》(下册)一书中的目录。

第五编公元1500年以前各孤立地区的世界 第六编西方崛起时的世界(公元1500—1763年) 第七编西方据优势地位时的世界(公元1763—1914年)

结合世界近代史知识,选择其中一编,为其设计三个子目,并阐述理由。(要求:明确选择的编目,所设计的子目须与作者划定时段的时代主旨内涵一致,表述合理,史论结合,逻辑清晰)

38.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一英国对欧洲大陆长期奉行“大陆均势政策”,通过幕后策划、出钱和出武器,唆使欧洲大脑各国群起反对某个大国。19世纪前中期,英国不但从欧洲大陆均势中获取安全与经济利益,还利用欧洲国家内耗之机在世界其他地区大肆抢占殖民地和势力范围。1870年之后,欧洲大陆不少国家走上工业化的快车道。虽然欧洲大陆总体上仍然保持了某种程度的动态均势,但是这些国家在欧洲大陆难以获取新的发展空间,于是法国,德国、俄罗斯等国纷纷向海洋霸权国发起了挑战。

——摘编自竭仁贵《对海洋霜权与大陆均势关系的再探讨》

材料二 “1945年5月以后欧洲领土变迁示意图”

(1)根据材料一并结合所学知识,说明19世纪前中期英国能够从欧洲“大陆均势”获益的历史条件。(3分)

(2)结合材料二,请以“世界大战与国际格局”为主题,自拟论题,运用所学知识予以阐述。(要求:观点明确,史论结合,表述成文)(9分)

高一历史6月月考参考答案

1-5 ABADB 6-10 CCBDB 11-15 DDBCB 16-20 BABBA 21-25 CACBD 26-30 AACBC 31-34 CBDD

35.(1)主要特征:彰显了大一统的观念;

存在一定的制图学错误;

地图与文字说明相结合;

对边疆各民族地区历史沿革作扼要说明;

绘图范围覆盖当时境内和周边海外地区。(3分)

(2)背景:航海技术的进步;

地理大发现时代深化对世界认知的需要;

欧洲主要国家对外进行殖民扩张;

西班牙马尼拉大帆船贸易的开拓;

中国福建等地区海外贸易的发展。(3分)

价值:有助于研究明代行政区划、民族政策和边疆形势;

是研究明朝后期对外经贸雄来的重要史料;

有利于研究当时中外文化交往;

为西班牙等国在亚洲地区的殖民统治提供了资料。(4分)

36.(1)特点:从庄严的圣母形象到伟大母亲的女性形象;

从表达神性到充满人性光辉;

吸收中国文化,内涵不断丰富。(3分)

(2)史料类型:甲、乙、丙三则史料都主要以实物史料的形式出现。(1分)

史料记载内容、背景:(8分)

甲材料描绘的是中世纪时期的圣母形象,反映出中世纪对现实人物形象所做的抽象化、符号化的处理,传达出神性特质;以封闭的背景、僵硬刻板的人物为主要特征,圣母像神圣庄严。因此,其是中世纪基督教产生和发展、宗教氛围浓厚时期的产物。

乙材料描绘的是文艺复兴时期的圣母形象,随着当时人文主义思想的蓬勃发展,艺术家们冲破了教会的控制,基督教艺术逐渐趋于世俗化,圣母形象也更为丰富,体现出人性化和世俗化的风格。因此,其是文艺复兴时期,人文主义思想勃发的产物。

丙材料描绘的是近代时期的圣母形象,体现的是基督教在中国传播的过程中不断与中国文化交融,圣母形象也体现出本土化特色。因此,其是近代基督教向外传播并与当地文化相结合的产物。

材料中描绘的圣母形象,反映了三个历史时期社会思想的变化,基督教传播和自身发展的过程。

37.〖示例〗选择:第六编西方崛起时的世界(公元1500—1763年)

子目:(一)新航路开辟与西方殖民扩张的开端

(二)欧洲主要国家政治变革与经济发展

(三)西方思想文化的变革与科技的进步。(4分)

新航路开辟是公元1500年前后最为关键的事件之一、标志着世界开始从孤立走向整体。此后,欧洲各国先后展开殖民扩张,这不仅为西方带来了大量的财富、资源和市场,还极大地拓展了西方的影响力。例如,西班牙、葡萄牙等国在美洲建立了庞大的殖民帝国,掠夺了大量的金银财富,这些财富为欧洲的经济发展和资本主义的兴起提供了重要的资金支持。所以,新航路开辟与西方殖民扩张的开端是西方崛起过程中的重要起始阶段。(3分)

这一时期,欧洲主要国家内部的政治变革,为资本主义的发展创造了有利条件。例如,英国在17世纪进行了资产阶级革命,推翻了封建君主专制,确立了君主立宪制,为英国资本主义的发展开辟了道路。法国虽然经历了长期的封建统治和政治动荡,但也逐渐出现了资本主义的萌芽和发展。这些国家的政治变革和资本主义的发展,使得欧洲的经济、政治和社会结构发生了深刻的变化,为西方的崛起提供了强大的内在动力。(3分)

思想文化和科技的进步是西方崛起的重要支撑。文艺复兴运动在这一时期继续深入发展,为西方的思想解放和文化繁荣奠定了基础。宗教改革运动则挑战了罗马天主教会的权威,推动了欧洲各国的宗教独立和民族国家的形成。在科技方面,哥白尼的日心说、牛顿的万有引力定律等科学理论的提出,极大地推动了科学技术的进步,为西方的工业发展和经济增长提供了强大的理论支持。思想文化的变革与科技的进步不仅提高了西方的文化软实力,也为西方的经济发展和殖民扩张提供了有力的支持,是西方崛起过程中不可或缺的重要因素。(3分)

因此,以上子目的设计遵循时间尺度和内容逻辑。从政治、经济、思想文化、科技等方面阐述了西方的近代化变革,能够较完整和清晰地展现“西方崛起”这一主题。(2分)

38.(1)历史条件:海外殖民的显著优势;

工业革命的率先开展;

维也纳体系的建立(国际法和近代外交关系的产生);

拿破仑战争对欧洲大陆国家的严重消耗。(3分)

(2)示例:

论题:第二次世界大战后形成了以美苏为首的两极格局。(2分)

论证:(6分)

第二次世界大战极大地削弱了德国、英国、法国、意大利等传统强国的实力,整个欧洲在第二次世界大战中遭受致命打击,战后欧洲的影响力下降。

与欧洲衰落形成巨大反差的是美国和苏联空前强大。美国成为世界第一经济、政治和军事强国。战后初期,美国拥有全球财富的50%左右,掌握制海权和制空权,一度垄断核武器,成为资本主义世界的头号强国。

苏联虽然经济逊于美国,但军事和政治影响力十分强大,特别是由于它在战争中的巨大贡献而赢得很高的威望。二战后诞生的地跨欧亚两大洲的十几个社会主义国家,组成了以苏联为首的社会主义阵营。苏联成为世界上唯一一个能够和美国相抗衡的大国。

结论:第二次世界大战后,国际格局从战前的欧洲中心变成了美苏对峙的两极格局。(1分)

历史试题

本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。满分100分,考试时间90分钟。考试结束后,将答卷纸和答题卡一并交回。

第Ⅰ卷(共51分)

注意事项:

1.答题前,考生务必用0.5毫米黑色签字笔将自己的班级、姓名、座号、准考证号填写在答题卡和试卷规定的位置上,并将答题卡上的考号、科目、试卷类型涂好。

2.第Ⅰ卷每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号,答案不能答在试卷上。

3.第Ⅱ卷必须用0.5毫米黑色签字笔在答卷纸各题的答题区域内作答;不能写在试题卷上,不按以上要求作答的答案无效。

一、单选题,本题共34个小题,每小题1.5分。

1.Yavanas先是指小亚细亚的希腊殖民者,后来指移居于中亚巴克特里亚的希腊人,再后来指公元前2世纪定居于印度的希腊人,特别是指从巴克特里亚王国进入印度西北部的所谓“印度——希腊人”。由此可知( )

A.文明交流程度不断提高 B.印度民族文化得到重塑

C.希腊城邦殖民范围扩大 D.区域文化中心渐趋东移

2.如图是公元前12世纪古埃及人绘制的一幅地图,图中绘有尼罗河河谷中各种矿产的位置,并特别用黑线标识出道路:“一条通往海洋的道路;另一条通往海洋的道路;一条通往海港的道路。”该地图可用于说明,古埃及( )

A.制图技术领先世界 B.关注与外界的交往沟通

C.海洋贸易兴盛发达 D.国家垄断矿产资源开发

3.《汉谟拉比法典》第二百一十九条规定,“如果外科医生给某家主人的奴隶用青铜制的手术刀动手术而导致该奴隶死亡,那他就得赔偿这位主人一个奴隶”。这说明该法典( )

A.注重保护私有财产 B.无视弱势群体利益

C.保留了大量习惯法 D.注重调解贸易纠纷

4.有学者指出,直到公元前3世纪,罗马国家的政治制度基本上还保留着旧氏族部落时代简政的特点,没有一套复杂的官僚机构,没有很多公务人员。但是国家机器依旧运转,而且能发展壮大。以下表述符合该学者观点的是( )

A.罗马帝国的简政具有统治传统 B.只有少数公民有资格参政议政

C.罗马共和国具有民主政治的特征 D.简政适应了当时罗马发展的需要

5.如图是12世纪手抄本插画《效忠仪式与分封契约》,图中左侧贵族单膝跪地,双手合十置于封君掌中;右侧封君手持象征土地的文书与宝剑。两人旁边有拉丁文题词“Fidelitas et Aux-ilium”(忠诚与援助)。该场景反映了中古西欧封君封臣制度( )

A.是血缘宗法为纽带的等级制 B.以土地为君臣权责关系基础

C.通过宗教契约构建政治关系 D.体现出典型君主专制的特征

6.《现代欧洲史》历史丛书的首卷将1460年作为“早期现代欧洲的建立”时间,并开宗明义地强调印刷术在 1460年至1500年间满足了“商人、律师、医生、官员”等群体对不同类型书籍的需求,根据这样的历史分期方法,可推测该作者高度关注( )

A.资本主义萌芽与西方社会变革的关系 B.人类文明从分散走向整体的演进脉络

C.技术、观念与西方社会变革间的关联 D.东方科技传入与西方社会演进的关系

7.诞生于北非和西亚之间广袤干旱地带的诸多文明,很快就建立起了属于自己的帝国,在与游牧民族的不断斗争中,甚至形成了横跨欧亚大陆的庞大帝国。但是,以欧亚大陆为中心的历史舞台,还不到整个大陆面积的三分之一,要想将整个地球作为历史的舞台,就必须将大洲和大洋联合在一起。而直到人类开辟出“海上的航线”之后,我们的世界才像现在这样属于一个整体。这表明新航路的开辟( )

A.推动资本主义世界市场逐渐形成 B.使各地区间经济交往愈加密切

C.是世界历史形成的重要环节 D.第一次沟通了东西方的文化交流

8.下图反映了欧洲某一历史时期的社会思想发展脉络。结合图表内容,这一发展过程主要体现了( )

A.理性发展 B.人的发现 C.科学兴起 D.追求自由

9.如图所示是15世纪意大利画家弗朗切斯卡所作的《乌尔比诺公爵夫妇肖像》。虽然这幅画作中的二人是全侧角度,但通过画家对几何形体的熟练运用,整个侧脸富有节奏感,画面已无呆板之感,画中人物的发型、装饰以及性格气质都得到了较具体的呈现。该画作( )

A.弘扬了理性主义的主流思潮 B.说明古典文化得到全面复兴

C.表明信仰自由成为社会共识 D.彰显了人文主义的时代风貌

10.耕地面积扩大是法兰西第二帝国时期农业发展中的最大成就,这一时期,路易·波拿巴颁布“垦荒法”和整治沼泽地的“排水法”,耕地面积扩大了150万公顷,耕地总面积达2650万公顷。1845—1850年间,法国的农业劳动人口是工业和手工业人口的两倍多。材料最适用于研究,法国( )

A.君主专制制度的合理性 B.工业革命进展缓慢的原因

C.农业技术对生产的促进 D.资产阶级革命的曲折历程

11.如表为1800—1830年英国伦敦男子年劳动时间估算表(单位:小时)。影响其变化的因素是( )

年份 纯劳动时间 纯劳动时间与 上下班路途时间之和

平均量 最低值 最高值 平均量 最低值 最高值

1800 2738 2546 2931 3227 3033 3420

1830 2709 2266 3153 3351 2905 3796

A.资本原始积累的需要 B.新型垄断组织大量涌现

C.交通条件的不断改善 D.社会生产的工厂化趋势

12.马克思将资本区分为不变资本和可变资本。不变资本是指投入生产的生产资料,其价值不会发生增减;可变资本是指资本家用于购买劳动力的资本,其在自身的消耗中非但没有完全消耗自身的价值,反而创造出比它自身价值更大的价值。马克思的这一论述( )

A.宣告了无产阶级的历史使命 B.阐明了社会发展的客观规律

C.解释了商品交换的基本规律 D.揭示了资本主义剥削的秘密

13.1919年,列宁提及亚洲革命时指出:“这里的斗争不仅是被压迫民族的怒吼,更是世界历史转折的明证——旧有的、孤立的民族反抗正在被赋予新的斗争形式和阶级内涵。”在此列宁强调的是,亚洲( )

A.普遍采取武装斗争的形式 B.新兴力量崛起推动革命转型

C.出现无产阶级的国际联合 D.已由民族革命转向民主革命

14.下图为20世纪初一幅名为《军纪套笼》的时政漫画。画面中一名德国军人正在训练一排带有编号的非洲长颈鹿练习正步走,另一名德国军人正在给一条非洲鳄鱼的嘴巴戴上安全笼套。作者意在( )

A.赞扬德国使非洲秩序井然 B.揭露德国掠夺非洲动物资源

C.讽刺德国的铁腕殖民政策 D.表现德国军队严谨纪律作风

15.19世纪20年代的墨西哥独立战争中,出现了“三保证军”。所谓“三保证”即保证任何种族的人都能在政府中任职,保证所有人的生命与财产安全,保证神职人员的权益。“三保证军”很快控制了墨西哥局面,赢得了国家独立。这一做法反映了墨西哥独立战争( )

A.广泛发动了人民群众B.具有保守性与妥协性

C.完成了民主革命任务D.实现了政局长期稳定

16.下表所示信息,最适合探究的主题应该是( )

时间 20世纪

国家 印度与英国、埃及与英国、尼加拉瓜与美国

代表人物 甘地、扎格鲁尔、桑地诺

A.世界殖民体系的形成与发展 B.亚非拉民族民主运动的高涨

C.资本主义国家的兴衰与更替 D.世界性社会主义运动的兴起

17.1930年苏联某地方官员的工作报告叙述“集体农庄的粮食产量比个体农户时期下降了15%,但国家征购量却增加了40%。富农的财产已归集体所有。尽管部分中农和贫农存在抵触情绪,但拖拉机站和机械化的推广让更多人认识到集体化的优越性。”据此可知当时苏联( )

A.农民为工业化作出牺牲 B.用强制手段完成了过渡

C.工业化建设取得了成就 D.改革集体农庄时机成熟

18.1933年美国《农业调整法》规定对小麦、棉花限产补贴,通过销毁农产品稳定价格。该政策短期内稳定了农产品价格,但也引发了争议。由此推之,争议的话题是( )

A.生产社会化同生产资料私人占有之间矛盾

B.市场调节机制与政府计划效能的治理困境

C.国际贸易规则与农业保护政策的利益冲突

D.工业技术升级与传统农业模式的路径分歧

19.如表为战后部分资本主义国家货币供应量增长率(单位:%)统计,其变化趋势反映了这一时期西方国家( )

年份 1968-1973 1973-1979 1979-1983

日本 21.6 9.7 3.8

法国 9.0 11.6 11

意大利 20.6 18.8 13.3

加拿大 10.3 8.9 5.8

A.试图转稼经济危机B.主流经济思想发生变化C.调整国内产业结构D.积极加强国际经济协调

20.1969年,美国成立的美国成立的“沃尔克工作组”拟定了关于暂停美元与黄金兑换的草案,国家安全事务助理基辛格当即表示支持并声称:“迫使其他国家积聚美元并为美国提供融资,推动汇率机制的变革,进一步推动美元走向全球本位制。”美国这一做法( )

A.意图调整战后确立的货币体系 B.加速了国际经济新秩序的建立

C.有效应对西欧日本的经济挑战 D.实现了各国货币间的优势互补

21.1961年,苏联以非集团语言出版的图书调研总量约4000万册。阿拉伯语图书出版量翻了三倍,西班牙语、印度语和波斯语图书出版量翻了一番,日语、库尔德语和意大利语书籍出版量也大幅增加。这反映出苏联( )

A.文教事业取得显著成果 B.外交空间得到极大拓展

C.文化活动受到冷战影响 D.社会生活需求发生改变

22.2025年金砖国家峰会发表的联合声明指出,“多极化是国际关系民主化的必然要求,应尊重文明多样性,反对任何形式的霸权主义和集团对抗。”该声明反映了当今国际格局中( )

A.国际力量对比发生了变化 B.冷战意识随全球化而消失

C.国际关系重构因冷战完成 D.大国影响力因区域化削弱

23.如表为山西运城盆地东部新石器时代各时期聚落发展情况统计表。同一遗址相邻时期聚落均有者为具有叠置聚落关系,某一区域上覆有后期聚落的前期聚落数与前期聚落总数的比率为聚落叠置率。由此可见,当时这一地区( )

历史时期 仰韶文化早期 仰韶文化中期 仰韶文化晚期 庙底沟二期文化

聚落数目 24 66 81 117

叠置聚落 8 27 45 51

叠置率 33.3% 40.9% 55.6% 43.6%

聚落总面积 (万平方米) 102 1249 609 546

A.聚落间经济交流频繁B.等级分化程度日趋明显

C.文明发展具有承袭性D.社会组织能力不断增强

24.孔子重视礼,主张“君子博学于文,约之以礼,亦可以弗畔(即“叛”,叛乱)矣夫”;庄子认为“礼者,道之华而乱之首也”。两位思想家对礼的认识反映了他们( )

A.阶级立场的不同B.都旨在维护统治秩序C.思想主张的趋同D.都强调礼与法相结合

25.西汉初年,除汉律外,各王国有自己的法律,用来管理本国事务和制裁本国吏民的犯罪行为。由于诸侯王有权“自置吏”,王国官吏皆“从王治”,案件审理程序基本上脱离汉律而自成系统。上述现象( )

A.造就汉初百废待兴局面 B.有效分担国家治理任务

C.体现出蕃汉分治的特征 D.不利于中央集权的发展

26.唐中后期,政府多次下令禁止土地买卖,但民间“私券如山,官不得知”。天宝年间某县“受田不足者十之七八”,而大历年间更是“民户有田者不过十之二三”。这一现象反映的根本问题是( )

A.土地私有制发展突破国家授田体系

B.土地买卖合法化冲击了均田制基础

C.租庸调制瓦解加剧政府的财政危机

D.庄园经济发展出现日渐式微的趋势

27.《旧唐书·刘祎之传》记载,垂拱三年,或诬告(宰相)祎之……(武)则天特令肃州刺史王本立推鞫(审问)其事。本立宣敕示祎之,祎之曰:“不经凤阁(中书省)鸾台(门下省),何名为敕?”则天大怒,以为拒捍制使,乃赐死于家。由此可知,唐代( )

A.政治中枢决策规范化 B.建立了科学行政体系

C.开始出现分权与制衡 D.皇权受到相权的威胁

28.北京在宋朝时被视为“夷狄之域”,元朝时称为“天下之中”,明人认为北京居于《禹贡》九州北方,《明一统志》就删去了“且天子必居中以受四方朝觐”这一句,而清初以后各种公私文献多将该句补回。这一变化缘于( )

A.传统礼制的影响B.农牧分界线北移C.民族交融的发展D.王朝疆域的变迁

29.据《续资治通鉴长编》记载,熙宁六年(1073年),市例钱(商业附加税之一)“止京东及成都两路岁收已一百万缗,即吏禄不患少可知”,并规定吏禄“以熙宁四年后坊场税钱拨还,不足则以市易、市例等钱补之”。宋代这一做法( )

A.加重了城市商人的赋税负担 B.有助于维护国家机构运转

C.保证了城市经济的正常运行 D.规范了城市商人经营行为

30.北宋淮南地区种茶农户众多,被称为“园户”;明州、福州、广州一带出现很多“糖霜户”,专门种蔗制糖,产品甚至远销海外。这表明当时南方地区( )

A.农业生产经营方式多样 B.商业活动不受官吏监督

C.农产品商品化倾向明显 D.农户社会地位普遍提高

31.如表是钟嗣成所著《录鬼簿》(约成书于1330年)中记载的元朝158位北曲作家有籍贯可考的数量统计表。据表中信息可知( )

位置 内容 北方 南方

大都 真定 平阳 大名 东平 其他地方 到过南方 杭州 松江 其他地方

卷上:前辈才人有所编传奇于世者 17 6 5 1 4 20 9

卷下:方今才人相知者 1 1 1 3 4 10 20 5 8

合计 18 6 6 2 7 24 19 20 5 9

A.北方文艺创作氛围较好 B.分裂动荡影响艺术创作

C.艺术发展反映经济现实 D.南北曲因交流相互影响

32.王夫之主张:“政之善者,期以利民,而其弊也,必至于厉民。”王夫之把“无利于国,无补于民”的执政称为“稗政”,将“病国虐民”的残暴手段称为“苛政”。他还提出:“人也,即天也,天视自我民视者也。”王夫之的主张( )

A.否定了儒家伦理纲常 B.继承了传统民本思想

C.论证了勤政的重要性 D.展示了社会治理途径

33.奏折制度始于康熙帝,被康熙帝授予奏折权的只有特定的少数人,主要是皇帝派到地方上的家奴和朝内外的官员,且只有奏贴和请安折形式。雍正帝扩大奏折人员的范围,扩展了奏折的内容范围。这一变化反映出雍正帝时( )

A.政府的行政效率得以提高 B.家国同构的特征达到顶峰

C.政治制度日益开放的趋势 D.强化了对官僚机构的控制

34.清代,《三国演义》《西游记》等数十部小说被翻译成满语印行。另《大清律例》规定,对内容“秽恶”的小说“尽行销毁”,如再制作、售卖、阅读,加以刑处。这使( )

A.通俗文化发展陷入停滞 B.法律体系完成了儒家化

C.君主专制统治趋于僵化D.传统社会伦理得到维护

第Ⅱ卷(共49分)

二、材料分析题,本题共四个大题(35题10分、36题12分、37题15分、38题12分)

35.阅读材料,完成下列要求。(10分)

材料《古今形胜之图》,明代绘制,原图长宽115*100厘米。绘图标有“东方九夷、南方八蛮、西方六我、北方五狄”(该图包括两京十三省及周边地区,东至日本、朝鲜,西至今乌兹别充斯坦东南的铁门关,北起蒙古高原,南达南海)。图上标注府、州、县、卫、所及域外国家地区的各级地名近千处。制图学角度上,将运河和黄河混为一体、将乌江绘成长江的主流等显然是错误的。但它尽量利用图中空白,用简明文字把各地区的历史沿革和地理形势作扼要说明,尤其对边疆地区,如在东北女直地区注有“女直慎地。唐曰黑水,唐初乃臣服,置燕州黑水府。金太祖起此……迨入本朝,悉境归附,立都司卫所二百余,所治地方,止于东北,地与契丹相抗,以时朝贡”。

西班牙驻菲律宾的第二任总督基多·拉维查在马尼拉任职期间(1572~1575年),经由阅南商人处得到《古今形胜之图》,他将该图中的重要地名和说明文字译成西文,并呈现给西班牙国王菲利普二世,该图成为欧洲人最早了解的中国地图之一、所载的文化信息使欧洲人对中国有了直观的感觉,因而受到重税。

——摘编自任金城《西班牙藏明刻《古今形胜之图》》

(1)根据材料并结合所学知识,概括明代《古今形胜之图》的主要特征。(3分)

(2)根据材料并结合所学知识,分析明代《古今形胜之图》流传至西方的背景,并说明该地图的史料价值。(7分)

36.圣母玛利亚作为基督教《圣经》故事中耶稣的母亲,在基督教的文化中具有重要含义,其象征着圣洁、怜悯与正义,在基督教中的地位仅次于基督。阅读材料,回答问题。(12分)

史料 时期 作品特点

甲 公元4世纪以来,大量的圣母形象出现在宗教艺术作品特别是宗教绘画作品中!如伊斯坦布尔圣索菲亚大教堂的镶嵌画《圣母子》 圣母形象属于呆板的宗教形象,表情冷漠超然,流露着悲伤的情愫,表现痛苦、悲泣的风格,其头部有圣光,以此表达神性

乙 14世纪文艺复兴时期,圣母形象被大量描绘,出现大量相关绘画及雕塑作品,如马萨乔的作品《圣母加冕》与《三位一体》,达 芬奇的《岩间圣母》,拉斐尔的《西斯廷圣母》,等等 画家在民俗生活中寻找素材,圣母逐渐开始转变为凡人妇女的形象,拥有凡人妇女的温柔与亲和。艺术家们也试图营造温馨的画面,使得神的形象更加接近凡人并拥有凡人的情感,这一时期的圣母形象被称为“谦卑圣母”

丙 20世纪初,法国神父雷孟诺接掌中国河北省清苑县东闾村天主教堂,他请一位法国油画家创作了第一幅中华圣母像 该圣母像设计原则如下:第一,要着中国皇后服装,使中外人士一见,即认可有中国皇后的华贵气派;第二,要有圣母玛利亚的慈善面貌,且头戴皇冠,以表示玛利亚为天地之元后;第三,圣母要抱耶稣,而仍保持中国之端庄严肃的风格,以表示天主之母的崇高地位

(1)根据材料,概括圣母形象变化的特点。(3分)

(2)以“圣母形象”为探究主题,对上述三则史料进行辨析。(9分)

37.阅读材料,完成下列要求。(15分)

材料 以下为斯塔夫里阿诺斯所著《全球通史》(下册)一书中的目录。

第五编公元1500年以前各孤立地区的世界 第六编西方崛起时的世界(公元1500—1763年) 第七编西方据优势地位时的世界(公元1763—1914年)

结合世界近代史知识,选择其中一编,为其设计三个子目,并阐述理由。(要求:明确选择的编目,所设计的子目须与作者划定时段的时代主旨内涵一致,表述合理,史论结合,逻辑清晰)

38.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一英国对欧洲大陆长期奉行“大陆均势政策”,通过幕后策划、出钱和出武器,唆使欧洲大脑各国群起反对某个大国。19世纪前中期,英国不但从欧洲大陆均势中获取安全与经济利益,还利用欧洲国家内耗之机在世界其他地区大肆抢占殖民地和势力范围。1870年之后,欧洲大陆不少国家走上工业化的快车道。虽然欧洲大陆总体上仍然保持了某种程度的动态均势,但是这些国家在欧洲大陆难以获取新的发展空间,于是法国,德国、俄罗斯等国纷纷向海洋霸权国发起了挑战。

——摘编自竭仁贵《对海洋霜权与大陆均势关系的再探讨》

材料二 “1945年5月以后欧洲领土变迁示意图”

(1)根据材料一并结合所学知识,说明19世纪前中期英国能够从欧洲“大陆均势”获益的历史条件。(3分)

(2)结合材料二,请以“世界大战与国际格局”为主题,自拟论题,运用所学知识予以阐述。(要求:观点明确,史论结合,表述成文)(9分)

高一历史6月月考参考答案

1-5 ABADB 6-10 CCBDB 11-15 DDBCB 16-20 BABBA 21-25 CACBD 26-30 AACBC 31-34 CBDD

35.(1)主要特征:彰显了大一统的观念;

存在一定的制图学错误;

地图与文字说明相结合;

对边疆各民族地区历史沿革作扼要说明;

绘图范围覆盖当时境内和周边海外地区。(3分)

(2)背景:航海技术的进步;

地理大发现时代深化对世界认知的需要;

欧洲主要国家对外进行殖民扩张;

西班牙马尼拉大帆船贸易的开拓;

中国福建等地区海外贸易的发展。(3分)

价值:有助于研究明代行政区划、民族政策和边疆形势;

是研究明朝后期对外经贸雄来的重要史料;

有利于研究当时中外文化交往;

为西班牙等国在亚洲地区的殖民统治提供了资料。(4分)

36.(1)特点:从庄严的圣母形象到伟大母亲的女性形象;

从表达神性到充满人性光辉;

吸收中国文化,内涵不断丰富。(3分)

(2)史料类型:甲、乙、丙三则史料都主要以实物史料的形式出现。(1分)

史料记载内容、背景:(8分)

甲材料描绘的是中世纪时期的圣母形象,反映出中世纪对现实人物形象所做的抽象化、符号化的处理,传达出神性特质;以封闭的背景、僵硬刻板的人物为主要特征,圣母像神圣庄严。因此,其是中世纪基督教产生和发展、宗教氛围浓厚时期的产物。

乙材料描绘的是文艺复兴时期的圣母形象,随着当时人文主义思想的蓬勃发展,艺术家们冲破了教会的控制,基督教艺术逐渐趋于世俗化,圣母形象也更为丰富,体现出人性化和世俗化的风格。因此,其是文艺复兴时期,人文主义思想勃发的产物。

丙材料描绘的是近代时期的圣母形象,体现的是基督教在中国传播的过程中不断与中国文化交融,圣母形象也体现出本土化特色。因此,其是近代基督教向外传播并与当地文化相结合的产物。

材料中描绘的圣母形象,反映了三个历史时期社会思想的变化,基督教传播和自身发展的过程。

37.〖示例〗选择:第六编西方崛起时的世界(公元1500—1763年)

子目:(一)新航路开辟与西方殖民扩张的开端

(二)欧洲主要国家政治变革与经济发展

(三)西方思想文化的变革与科技的进步。(4分)

新航路开辟是公元1500年前后最为关键的事件之一、标志着世界开始从孤立走向整体。此后,欧洲各国先后展开殖民扩张,这不仅为西方带来了大量的财富、资源和市场,还极大地拓展了西方的影响力。例如,西班牙、葡萄牙等国在美洲建立了庞大的殖民帝国,掠夺了大量的金银财富,这些财富为欧洲的经济发展和资本主义的兴起提供了重要的资金支持。所以,新航路开辟与西方殖民扩张的开端是西方崛起过程中的重要起始阶段。(3分)

这一时期,欧洲主要国家内部的政治变革,为资本主义的发展创造了有利条件。例如,英国在17世纪进行了资产阶级革命,推翻了封建君主专制,确立了君主立宪制,为英国资本主义的发展开辟了道路。法国虽然经历了长期的封建统治和政治动荡,但也逐渐出现了资本主义的萌芽和发展。这些国家的政治变革和资本主义的发展,使得欧洲的经济、政治和社会结构发生了深刻的变化,为西方的崛起提供了强大的内在动力。(3分)

思想文化和科技的进步是西方崛起的重要支撑。文艺复兴运动在这一时期继续深入发展,为西方的思想解放和文化繁荣奠定了基础。宗教改革运动则挑战了罗马天主教会的权威,推动了欧洲各国的宗教独立和民族国家的形成。在科技方面,哥白尼的日心说、牛顿的万有引力定律等科学理论的提出,极大地推动了科学技术的进步,为西方的工业发展和经济增长提供了强大的理论支持。思想文化的变革与科技的进步不仅提高了西方的文化软实力,也为西方的经济发展和殖民扩张提供了有力的支持,是西方崛起过程中不可或缺的重要因素。(3分)

因此,以上子目的设计遵循时间尺度和内容逻辑。从政治、经济、思想文化、科技等方面阐述了西方的近代化变革,能够较完整和清晰地展现“西方崛起”这一主题。(2分)

38.(1)历史条件:海外殖民的显著优势;

工业革命的率先开展;

维也纳体系的建立(国际法和近代外交关系的产生);

拿破仑战争对欧洲大陆国家的严重消耗。(3分)

(2)示例:

论题:第二次世界大战后形成了以美苏为首的两极格局。(2分)

论证:(6分)

第二次世界大战极大地削弱了德国、英国、法国、意大利等传统强国的实力,整个欧洲在第二次世界大战中遭受致命打击,战后欧洲的影响力下降。

与欧洲衰落形成巨大反差的是美国和苏联空前强大。美国成为世界第一经济、政治和军事强国。战后初期,美国拥有全球财富的50%左右,掌握制海权和制空权,一度垄断核武器,成为资本主义世界的头号强国。

苏联虽然经济逊于美国,但军事和政治影响力十分强大,特别是由于它在战争中的巨大贡献而赢得很高的威望。二战后诞生的地跨欧亚两大洲的十几个社会主义国家,组成了以苏联为首的社会主义阵营。苏联成为世界上唯一一个能够和美国相抗衡的大国。

结论:第二次世界大战后,国际格局从战前的欧洲中心变成了美苏对峙的两极格局。(1分)

同课章节目录