3.1 《别了,“不列颠尼亚”》课件(共48张PPT)统编版高中语文选择性必修上册

文档属性

| 名称 | 3.1 《别了,“不列颠尼亚”》课件(共48张PPT)统编版高中语文选择性必修上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 89.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-06-30 17:59:57 | ||

图片预览

文档简介

(共48张PPT)

高中语文人教统编版选择性必修上册

周婷 杨兴

别了,“不列颠尼亚”

1

了解新闻的特点和基本要素,梳理文章结构。

2

了解文中的新闻事实与背景材料,掌握本篇新闻的写作手法。

3

品味本篇新闻意味深长的语言,体会文中蕴含的情感。

4

感受文中传递出的国家尊严和民族自豪感,激发民族自信心。

素养目标

文学常识

1

Part

《别了,“不列颠尼亚”》选自《1949-1999新华社优秀新闻作品选集、对外新闻选》。作者署名为周婷、杨兴,实际上是周树春、胥晓婷、杨国强、徐兴堂四人名字各取一部分组成的。1997年7月1日,香港回归祖国,新华社四位记者合写了一篇题为《别了,不列颠尼亚》的新闻,出色地记录了英国王储查尔斯和末代港督彭定康乘“不列颠尼亚”号皇家游轮撤离香港的最后历史时刻,这篇新闻曾获第八届中国新闻奖一等奖以及1997年新华社社级好稿。

作品简介

1997年7月1日,香港回归祖国

19世纪初期英国对中国的茶叶、生丝等商品的需求不断增长。但由于晚清政府实行闭关锁国政策,基本上不进口英国的商品,且中国当时的经济基础是自足自给的封建经济,对外进口的需求很低,而英国在完成了工业革命后生产力迅速发展,对原料的要求增多,又加上东方精美廉价的物品,使其对中国的进口增加,于是在中英正常的贸易交往中中国处于贸易顺差,而英国贸易逆差大。直到19世纪30年代初,出超额每年仍在200-300万两白银以上。英国资产阶级跟中国做买卖,目的是要赢利赚钱的,这种贸易格局当然是他们不能容忍的,要想办法改变扭转局势。

为了改变中英贸易中英国的不利地位, 英商来华进行鸦片贸易,赚取大笔财富,换取中国的白银、丝绸、茶叶和香料。林则徐担心老百姓受到鸦片烟毒影响,决定向清政府提议,禁止鸦片的进口。英商方面,渴望在港口加强地位,不受满清朝廷控制,因此导致第一次鸦片战争(1840~1842年)的爆发。英国船坚炮利,中国战败。中国战败后在《南京条约》中被迫割让香港岛。

写作背景

1997年7月1日,香港回归祖国

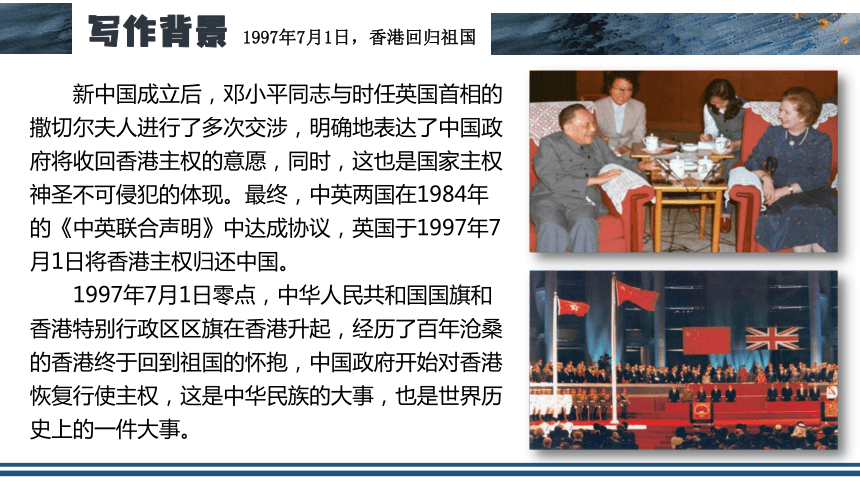

新中国成立后,邓小平同志与时任英国首相的撒切尔夫人进行了多次交涉,明确地表达了中国政府将收回香港主权的意愿,同时,这也是国家主权神圣不可侵犯的体现。最终,中英两国在1984年的《中英联合声明》中达成协议,英国于1997年7月1日将香港主权归还中国。

1997年7月1日零点,中华人民共和国国旗和香港特别行政区区旗在香港升起,经历了百年沧桑的香港终于回到祖国的怀抱,中国政府开始对香港恢复行使主权,这是中华民族的大事,也是世界历史上的一件大事。

写作背景

1997年7月1日,香港回归祖国

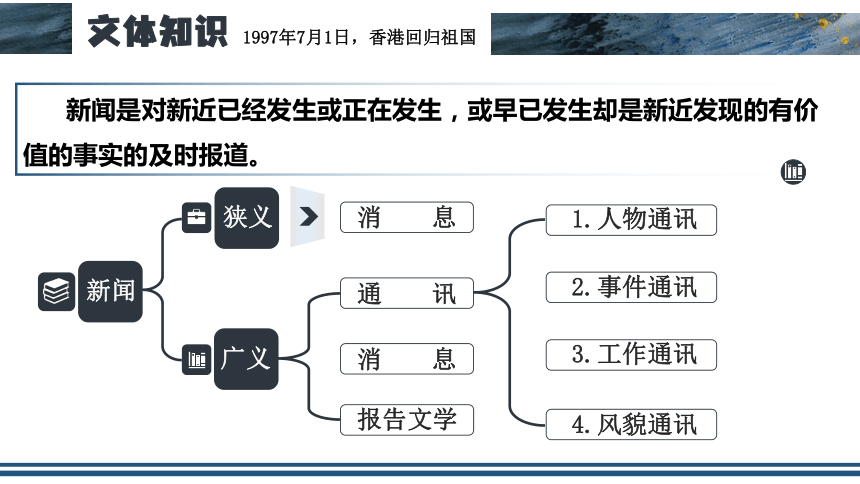

新闻是对新近已经发生或正在发生,或早已发生却是新近发现的有价值的事实的及时报道。

消息

通讯

消息

报告文学

1.人物通讯

2.事件通讯

3.工作通讯

4.风貌通讯

广义

狭义

新闻

文体知识

1997年7月1日,香港回归祖国

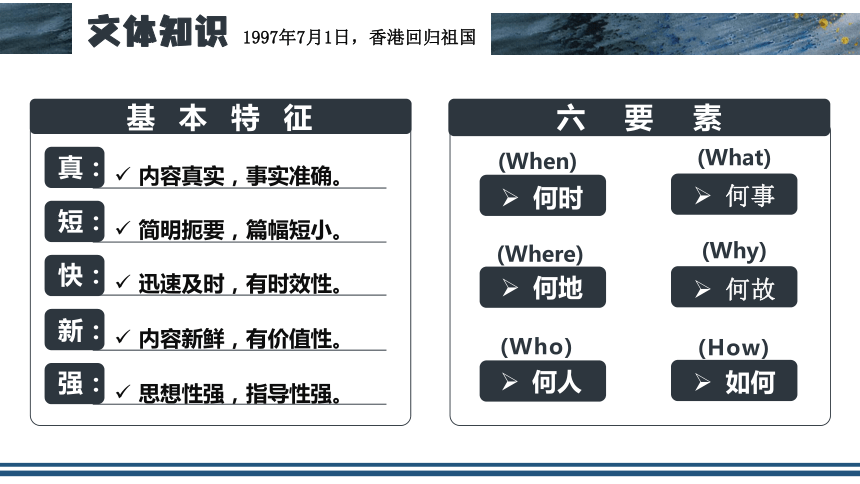

基本特征

六要素

思想性强,指导性强。

内容新鲜,有价值性。

迅速及时,有时效性。

简明扼要,篇幅短小。

内容真实,事实准确。

强:

快:

真:

短:

新:

(Where)

何地

(When)

何时

(Who)

何人

(What)

何事

(Why)

何故

(How)

如何

文体知识

1997年7月1日,香港回归祖国

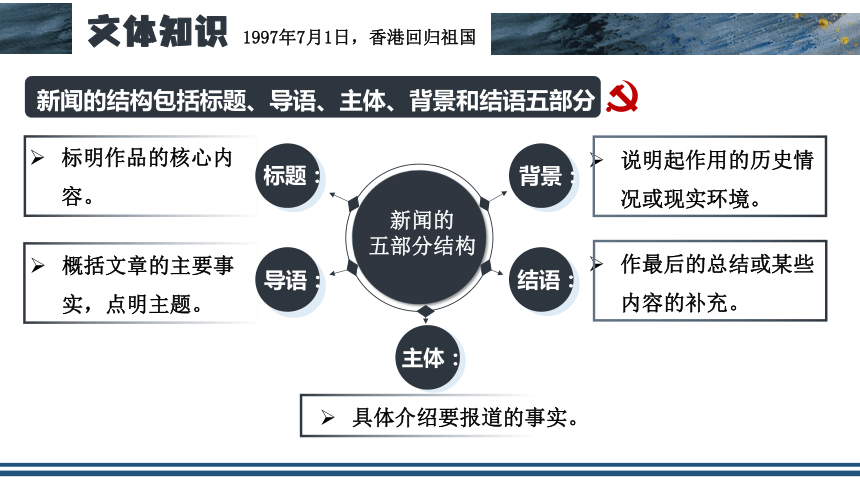

文体知识

1997年7月1日,香港回归祖国

新闻的

五部分结构

标题:

导语:

主体:

背景:

结语:

标明作品的核心内容。

概括文章的主要事实,点明主题。

说明起作用的历史情况或现实环境。

作最后的总结或某些内容的补充。

具体介绍要报道的事实。

新闻的结构包括标题、导语、主体、背景和结语五部分

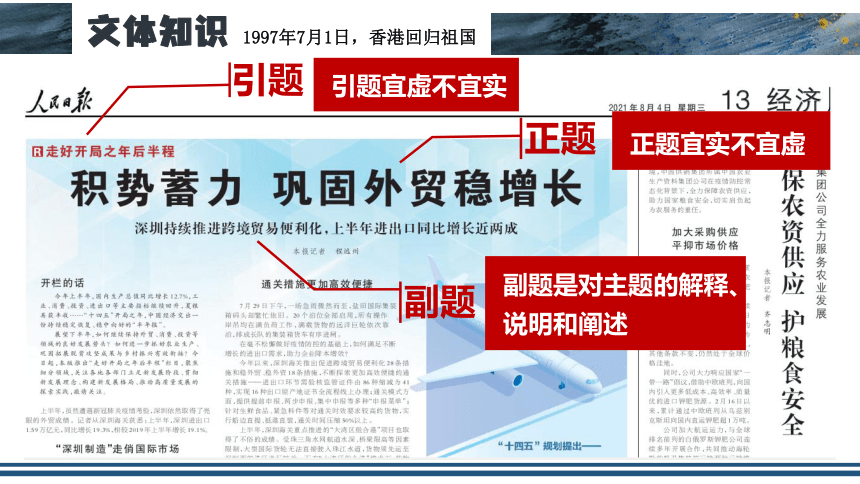

引题

正题

1997年7月1日,香港回归祖国

副题

引题宜虚不宜实

正题宜实不宜虚

副题是对主题的解释、说明和阐述

文体知识

文体知识

1997年7月1日,香港回归祖国

截取新闻事实的横断面,即抓住富有典型意义的某个空间和时间,通过一个片断、一个场面、一个镜头、对事件或人物、景物做出形象化的报道的一种有现场感的生动活泼的新闻体裁。是以描写为主要表现手段,截取新闻事实中某个最能反映其特点或本质的片段、剖面或细节。做形象化的再现与放大的一种新闻体裁。

新闻特写用类似电影“特写镜头”的手法来反映事实,是作者深入事件新闻现场采写的一种现场感较强,篇幅较短小精悍的新闻文体侧重“再现”。往之用文学手法集中突出得描述某一重大事件的发生现场或某些重要和精彩的场面,生动形象地将所报道的事实再现在读者面前。

新闻特写

文体知识

1997年7月1日,香港回归祖国

新闻特写主要有事件特写和人物特写,事件特写以写事为主,人物特写以写人为主。描写是新闻特写的主要表现手法,截取新闻事件或人物的一个片断、一个场面、一个情景、一个镜头,运用文学笔法进行描写,使读者如临其境、如闻其声、如见其人,具有强烈的感染力。但必须遵守新闻真实性的原则,如实描绘真人真事,细节也必须是真实的。要以现场观察为描绘的基础,像新闻摄影一样拍摄现场真实情景,捕捉典型瞬间的生动形象,使作品具有强烈的现场感。写作上要求集中、突出,忌面面俱到。

新闻特写

整体感知

2

Part

题目解读

1997年7月1日,香港回归祖国

“不列颠尼亚”号

这是一艘英国皇家游轮,被吉尼斯评为世界上最大的游艇,是英国女王或王室成员到国外访问或在国内航行时的正式私人寓所,从1953年下水到1997年退役,40多年间它曾代表英国造访了130多个国家,这艘在海上风光了近半个世纪的游轮,标志着大英帝国昔日的雄风和王室的尊荣。

题目解读

1997年7月1日,香港回归祖国

“不列颠尼亚”号

主谓倒装:突出了“别了”这一内容,能更好地表达情感,突出文章主题。

运用借代:“不列颠尼亚”指代英国,妥帖生动。

巧用双关:字面意思是查尔斯王子和离任港督彭定康乘坐“不列颠尼亚”号离开香港,深层含意是象征着英国管治在香港的终结,中华民族的一段耻辱被洗刷。“别了”用委婉中略含嘲讽的口气,表明这种统治的结束。

标题 《别了,“不列颠尼亚”》

导语(第1段) 香港末任港督乘“不列颠尼亚”号离开香港

主体(第2—10段) 叙述了中央关于香港政权交接的一系列仪式

背景 港督府变迁(在第4段插叙)、英国舰长带领士兵占领港岛、英国对香港一个半世纪的殖民统治

结语(第11段) 叙述英国对香港管治的开始与结束

按照新闻的基本构成对本文进行层次划分

结构梳理

1997年7月1日,香港回归祖国

探究文本

3

Part

本文的导语有什么特点

开门见山揭示新闻的主旨,在港飘扬了156年的英国米字旗即将降落,香港即将回归。

点题,点明了英国国旗降落后,“不列颠尼亚”号将最后完成接载英国王子和港督撤离的使命。这样就赋予了“不列颠尼亚”号以象征意义。

导语结束在时间上,为通讯主体部分的时序顺序奠定基础。

探究文本

1997年7月1日,香港回归祖国

4 时 30 分,面色凝重的彭定康注视着港督旗帜在“日落余音”的号角声中降下旗杆。根据传统,每一位港督离任时,都举行降旗仪式。但这一次不同:永远都不会有另一面港督旗帜从这里升起。4 时 40 分,代表英国女王统治了香港 5 年的彭定康登上带有皇家标记的黑色“劳斯莱斯”,最后一次离开了港督府。

探究文本

1997年7月1日,香港回归祖国

第一场景(2-4段)

下午4点30分至40分,末任港督彭定康告别港督府,降下港督旗帜。

第一次降旗

标志着今后香港不会再由港督统治

晚 6 时 15 分,象征英国管治结束的告别仪式在距离驻港英军总部不远的添马舰东面举行……7 时 45 分,广场上灯火渐暗,开始了当天港岛上的第二次降旗仪式……今天,另一名英国海军士兵在“威尔士亲王”军营旁的这个地方降下了米字旗。

探究文本

1997年7月1日,香港回归祖国

第二场景(5-7段)

6时15分,在广场举行象征英国统治结束的告别仪式;7时45分,降英国国旗。

第二次降旗

标志着被英国管治了150多年的香港终于回到了祖国的怀抱。

当然,最为世人瞩目的是子夜时分中英香港政权交接仪式上的易帜。在 1997 年 6 月 30 日的最后一分钟,米字旗在香港最后一次降下,英国对香港长达一个半世纪的殖民统治宣告终结。在新的一天来临的第一分钟,五星红旗伴着《义勇军进行曲》冉冉升起,中国从此恢复对香港行使主权。与此同时,五星红旗在英军添马舰营区升起,两分钟前,“威尔士亲王”军营移交给中国人民解放军,解放军开始接管香港防务。

探究文本

1997年7月1日,香港回归祖国

第三场景(8-9段)

7月1日子夜时分,中英香港交接仪式,米字旗香港最后一次降落,五星红旗升起。

第三次降旗

标志着英国对香港长达一个半世纪的殖民统治宣告终结,中国从此恢复对香港行使主权。

国旗是一个国家的象征与标志,英国米字旗的降下象征着英国一百多年的殖民统治的结束,五星红旗的升起则标志着中华人民共和国恢复对香港行使主权。

三次降旗、一次升旗

探究文本

1997年7月1日,香港回归祖国

0 时 40 分,刚刚参加了交接仪式的查尔斯王子和第28任港督彭定康登上“不列颠尼亚”号的甲板。在英国军舰“漆咸”号及悬挂中国国旗和香港特别行政区区旗的香港水警汽艇护卫下,将于 1997 年年底退役的“不列颠尼亚”号很快消失在南海的夜幕中。

探究文本

1997年7月1日,香港回归祖国

第四场景(10段)

7月1日零点40分,查尔斯王子和彭定康登上“不列颠尼亚”号离开香港。

标志:英国统治结束,香港已经回归祖国。

英国的告别仪式是30日下午在港岛半山上的港督府拉开序幕的。在蒙蒙细雨中,末任港督告别了这个曾居住过25任港督的庭院。

探究文本

1997年7月1日,香港回归祖国

此时,雨越下越大。查尔斯王子在雨中宣读英国女王赠言说:“英国国旗就要降下,中国国旗将飘扬于香港上空。150 多年的英国管治即将告终。

通过对雨的描写,衬托了英国人失落无奈的心情,也有暗示雨过天晴、香港回归后会有灿烂的明天。

4点30分,面色凝重的彭定康注视着港督旗帜在“日落余音”的号角声中降下旗杆。

这是对末任港督彭定康面部表情的特写,生动地写出了彭定康离开港督府前黯然神伤的神态。通过这一神态,我们能揣摩出彭定康当时复杂的心情,但是不论他如何“面色凝重”,历史的脚步不会为任何人停止,香港终将回归祖国。

探究文本

1997年7月1日,香港回归祖国

停泊在港湾中的皇家游轮“不列颠尼亚”号和邻近大厦上悬挂的巨幅紫荆图案,恰好构成这个“日落仪式”的背景。

英国曾经占领了非常广大的殖民地,被称为“日不落帝国”,喻指在它的领土上,永远都有阳光照耀。

香港作为英国在东方的最后一块殖民地,于1997年脱离英国的统治,回归祖国,可以说在中国香港的土地上,英殖民统治的太阳落了。

所以把英国告别的仪式称为“日落仪式”。

探究文本

1997年7月1日,香港回归祖国

掩映在绿树丛中的港督府于 1855 年建成,在以后的一个多世纪中,包括彭定康在内的许多港督曾对其进行过大规模改建、扩建和装修。随着末代港督的离去,这座古典风格的白色建筑成为历史的陈迹。

“掩映在绿树丛中的港督府”“古典风格的白色建筑”等描述性的语言生动、形象地展现了港督府的外观。

通过对港督府的描述,告诉世人,经过中国人民长期的艰苦努力与漫长的等待,香港已经回到祖国的怀抱,随着末任港督彭定康的离去,中国人民一段屈辱的历史永远地成为过去。“这座古典风格的白色建筑”不仅见证了那段历史,时时警醒国人,而且演绎了今天国家的尊严,彰显了民族的复兴。

探究文本

1997年7月1日,香港回归祖国

156 年前,一个叫爱德华·贝尔彻的英国舰长带领士兵占领了港岛,在这里升起了英国国旗;今天,另一名英国海军士兵在“威尔士亲王”军营旁的这个地方降下了米字旗。

鲜明的对比,一百多年前英国殖民者占领香港,让中国人倍感耻辱,而今天,中国终于收回了香港,其中包含了中国人民对长达一个半世纪的殖民统治结束的欣喜之情。

探究文本

1997年7月1日,香港回归祖国

从 1841 年 1 月 26 日英国远征军第一次将米字旗插上港岛,至 1997年 7 月 1 日五星红旗在香港升起,一共过去了 156 年 5 个月零 4 天。

这一背景知识,用精确的数据,交代英国殖民统治的时间,说明那段历史刻骨铭心,永世难忘。心中无限感慨,溢于言表。

探究文本

1997年7月1日,香港回归祖国

将于1997年年底退役的“不列颠尼亚”号很快消失在南海的夜幕中。

一句简单的陈述句,客观说明“不列颠尼亚号”离开南海的情况。但在客观平静的叙述之下蕴含着一种克制的情感。一个“很快消失”表达出对英国殖民统治结束,香港回归的欢欣与喜悦。

大英帝国从海上来,又从海上去。

短短13个字,用了对比手法,却有无穷的意蕴:当年耀武扬威地来,而现在黯然落寞离去。这其中有现实场景——1841年,大英帝国横跨印度洋而来;1997年,“不列颠尼亚”号黯然从海上离去。有历史的轮回——“从海上来”标志英国对香港的殖民统治正式开始;“从海上去”标志着香港脱离英统,回归祖国。中国人民的自豪之情,溢于言表。

探究文本

1997年7月1日,香港回归祖国

归纳总结

4

Part

新闻事实 历史背景材料

30日下午 告别拉开序幕 曾居住过25任港督的庭院

4:30 港督旗帜降落 每一位港督离任都举行降旗仪

4:40 港督离开港督府 港督府建成时间、改建扩建装修

6:15 告别仪式 150多年的英国管治即将告终

7:45 第二次降旗仪式 156年前英国占领港岛

0:00 中英交接仪式 英国对香港长达一个半世纪的殖民统治宣告终结

0:40 “不列颠尼亚”离港 从海上来,又从海上走

本文在报道新闻事实时,还适当地运用了一些历史背景材料。请找出。

归纳总结

1997年7月1日,香港回归祖国

课文中把现实场景的时间写得特别准确,精确到几时几分,且衔接非常紧密。这样写有何作用?

①增强所记录的历史事件的真实性、可信度。

②体现了盼望回归的激动和急切心情。

③体现了这一庄严的历史时刻的来之不易和高度的民族自豪感、自信心。

归纳总结

1997年7月1日,香港回归祖国

课文在记述香港回归的事实时,为什么要穿插相关的历史背景材料呢?

对现实场景起到补充作用。

现实场景是文章的主要内容,每一则背景材料的引入都对应一个现实场景,它们融合在一起,丰富了文章内容。

与现实场景形成对比,深化文章主旨。

对历史背景的介绍,暗示了当时中国国力弱小。将历史与现实放在一起进行对比,体现了中国国力的增强,表现了作者的民族自豪感。

增强文章的表现力。

背景材料的插入,让历史与现实以镜头交错的方式出现,使读者产生强烈的历史纵深感,增强了文章的感染力。

归纳总结

1997年7月1日,香港回归祖国

归纳总结

1997年7月1日,香港回归祖国

与其它报道香港回归的新闻相比,本文的选取角度有什么特点

作者没有写交接仪式现场多么庄严,也没有写庆祝回归的人群是多么激动,更没有对这一事件进行政治的分析,分析其意义与影响,而是选择了英方撤离这样一个角度,显得比较新颖。更重要的是,作者并没有写成英军撤离大事记的形式,而是在简略介绍英国人降旗、参加交接仪式、登上“不列颠尼亚”号回国这一系列事件过程中,穿插英国人登上香港、开始殖民统治的历史的回顾,两相对照,现实的事件放在了一个历史的背景中,这就更加突出了事件的历史意义。

文章特点

1997年7月1日,香港回归祖国

将背景资料和现实场景有机地融合在一起

语言庄重含蓄,借景寓意

本文作者在新闻事实发生的现场,将通过观察分析得到的第一手材料展示给读者,并适当地加入了一些背景资料,如对历史性事件的回顾、港督府的修建等。虽然只写了一天中发生的事情,但有很大的历史跨度,信息容量非常大,使读者在丰富的知识中感受到深厚的历史内蕴,从而进一步表明了我们收复香港的自豪和骄傲。

“蒙蒙细雨”“雨越下越大”“灯光渐暗”等,都很好得衬托了新闻事件,表达了意味深长的内心情感。因为是写香港回归的新闻,所以既要表现出我们的民族自豪感,又不能对英国有讽刺和揶揄的意味,所以很多语言较为含蓄,意味深长。

写作特色

1997年7月1日,香港回归祖国

以时间闪回的方式组织材料

将历史与现实用镜头方式交错出现,不仅画面感很强,而且突出了英国在香港156年统治的终结。历史的回顾更强化了永不再来的意味。

运用大量细节描写

描述性的语言使描述对象生动、形象、可感。从“告别”切入,将目光聚焦于“历史的终结与开始”这一主题,所有的细节均服务于这一主题,不枝不蔓,清清楚楚。

善于使用气氛烘托

侧面烘托主题

这篇消息报道了香港经历沧桑之后回归祖国这一重大历史事件,反映了中国人民对维护国家主权民族尊严和领土完整的不懈追求。使我们感受到祖国统一大业不可阻挡的趋势,表达中华民族伟大复兴必将实现的坚定信念。

文章主旨

1997年7月1日,香港回归祖国

板书设计

1997年7月1日,香港回归祖国

导语

末任港督离港,英国管制终结

英国在香港156年5个月零4天的殖民统治终结

别了,不列颠尼亚

结语

主体

港督离任降旗仪式

第二次降旗仪式

政权交接仪式

“不列颠尼亚”号离港

第四场景

第二场景

第三场景

第一场景

当堂检测

5

Part

当堂检测

1997年7月1日,香港回归祖国

2019年4月21~28日,国际乒联第55届世界乒乓球锦标赛单项赛在匈牙利首都布达佩斯举行。中国队的许昕、刘诗雯在混双决赛中夺得首金,马龙、王楚钦夺得男双冠军,刘诗雯夺得女单冠军,马龙夺得男单冠军,王曼昱、孙颖莎夺得女双冠军。中国队包揽了本届世乒赛的全部5枚金牌,取得全面胜利。其中的男单决赛,马龙以4比1的比分战胜瑞典球员法尔克,实现了世乒赛男单三连冠的伟业,成为继庄则栋之后50多年来首位在世乒赛实现男单三连冠的选手。

1. 【2019年全国Ⅲ卷】请对下面这段新闻报道的文字进行压缩。要求保留关键信息,句子简洁流畅,不超过65个字。(5分)

当堂检测

1997年7月1日,香港回归祖国

2019年4月21~28日,国际乒联第55届世界乒乓球锦标赛单项赛在匈牙利首都布达佩斯举行。中国队的许昕、刘诗雯在混双决赛中夺得首金,马龙、王楚钦夺得男双冠军,刘诗雯夺得女单冠军,马龙夺得男单冠军,王曼昱、孙颖莎夺得女双冠军。中国队包揽了本届世乒赛的全部5枚金牌,取得全面胜利。其中的男单决赛,马龙以4比1的比分战胜瑞典球员法尔克,实现了世乒赛男单三连冠的伟业,成为继庄则栋之后50多年来首位在世乒赛实现男单三连冠的选手。

时间+对象+事件

结果

结果

参考答案:2019年4月21~28日,第55届世乒赛单项赛在布达佩斯举行,中国队包揽5枚金牌,马龙成为50多年来首位实现男单三连冠的选手。

解析:本则新闻共4 句话,首句是导语,介绍的新闻的主要内容,即: 2019 年 4 月 21~28 日(时间),第 55 届世乒赛单项赛在布达佩斯举行(人物/ 对象+事件)。第二句分别介绍了赛事取得的成绩,没有主次;第三句由 “包揽、全部、取得全面胜利 ”等词可知强调中国队包揽 5 枚金牌(结果) ;第四句在最后单独介绍男单马龙的成绩,强调了此次赛事的其中一个关键信息:马龙成为 50 多年来首位实现男单三连冠的选手(结果) 。故答案为:2019 年 4 月 21~28 日,第 55 届世乒赛单项赛在布达佩斯举行。中国队包揽 5枚金牌,马龙成为 50 多年来首位实现男单三连冠的选手。

当堂检测

1997年7月1日,香港回归祖国

阅读下面的文字,完成各题。

7时45分,广场上( )渐暗,开始了当天港岛上的第二次降旗仪式。156年前,一个叫爱德华 贝尔彻的英国舰长带领士兵占领了港岛,在这里升起了英国国旗;今天,另一名英国海军士兵在“威尔士亲王”军营旁的这个地方降下了米字旗。当然最为世人( )的是子夜时分中英香港政权交接仪式上的易帜。在1997年6月30日的最后一分钟,米字旗在香港最后一次降下,英国对香港长达一个半世纪的殖民统治宣告( )。

在新的一天来临的第一分钟,五星红旗伴着《义勇军进行曲》冉冉升起,中国从此恢复对香港行使主权。与此同时,五星红旗在英军添马舰营区升起,两分钟前,“威尔士亲王”军营移交给中国人民解放军,解放军开始接管香港防务。0时40分,刚刚参加了交接仪式的查尔斯王子和第28任港督彭定康登上“不列颠尼亚”号的甲板。在英国军舰“漆咸”号及悬挂中国国旗和香港特别行政区区旗的香港水警汽艇护卫下,将于1997年年底退役的“不列颠尼亚”号很快( )在南海的夜幕中。

当堂检测

1997年7月1日,香港回归祖国

2. 依次填文中括号处的词语,最恰当的一项是( )

A. 灯光 注目 终了 消逝

B. 灯火 瞩目 终结 消失

C. 灯光 瞩目 终结 消逝

D. 灯火 注目 终了 消失

B

解析:本题考查词语的理解和正确运用。理解词语要理解词语的基本义、引申义和比喻义;辨析词语的感彩和语体色彩;辨析常见的同义词、多义词、反义词在不同语言环境中的不同意义;联系生活和自己的积累,推想句子中有关生词和新生词语在语境中的恰当意义。

当堂检测

1997年7月1日,香港回归祖国

3. 下列各句中的引号和文中画横线处的引号作用相同的一项是( )

A. 停泊在港湾中的皇家邮轮和邻近大厦上悬挂的巨幅紫荆花图案,恰好构成这个“日落仪式”的背景。

B.“立其诚”即坚持真实性。可以说包括三层含义:一是名实一致,二是言行一致,三是表里一致。

C. 要制伏“三害”,要把它们从兰考土地上像送瘟神一样驱走,必须进行大量艰苦细致的工作,付出高昂的代价。

D. 淘气的孩子们去听窗,学会了这两句话,就给两位神仙加了新外号:三仙姑叫“前世姻缘”,二诸葛叫“命相不对”。

C

解析:本题考查正确运用标点符号,标点符号是书面语言的有机组成部分,它帮助人们确切地表达思想感情和理解书面语言。要做到结合语境,准确规范的使用标点。常考的标点符号有9种:问号、顿号、逗号、分号、冒号、括号、引号、书名号以及破折号。本题着重考查引号,应了解引号的用法并结合语句辨析。

当堂检测

1997年7月1日,香港回归祖国

4. 针对下列文字所反映的现象,写一段评述性文字,不超过100个字。

新华社香港2021年6月3日电 香港将于2021—2022学年起在中四(相当于内地高一)年级推行“公民与社会发展科”课程,着重培养学生国民身份认同。教育界人士认为,新课程能更有系统地让学生认识国家发展。香港特区政府教育局于4月宣布,优化高中4个核心科目的课程,其中通识科改名为“公民与社会发展科”(简称“公民科”),由“‘一国两制’”下的香港”“改革开放以来的国家”和“互联相依的当代世界”3个主题组成。公民科重视培养学生正面价值观、积极态度和国民身份认同,学生须学习国家发展历程、宪法、香港基本法和法治。特区政府教育局于6月2日向学校发出通函,并将《公民与社会发展科课程及评估指引》上传教育局官方网页供学校采用。

当堂检测

1997年7月1日,香港回归祖国

[示例一]课程发展是一个持续改进与优化的过程,公民科旨在培养学生成为有识见、负责任的公民,认同国民身份,并具备世界视野,建立正面价值观和积极的人生态度,进一步厘清科目宗旨,这是一个很有必要的学科。

[示例二]公民科从“一国两制”、香港基本法,到国家发展以及当代世界的关系都有涉猎,较通识科更有系统。新课程旨在培育学生成为与时俱进,具备国家观念、香港情怀和国际视野的新一代,为国家发展作贡献。

解析:本题考查学生对社会现象的评述能力。材料反映香港自2021年起在高中推行“公民与社会发展科”,强调国家认同、宪法与基本法教育。解题时应抓住“教育政策调整的目的与意义”这一核心,从国家认同、法治观念、青少年价值观引导等角度进行简明评述,注意语言精炼,控制在100字以内。

高中语文人教统编版选择性必修上册

感谢观看

高中语文人教统编版选择性必修上册

周婷 杨兴

别了,“不列颠尼亚”

1

了解新闻的特点和基本要素,梳理文章结构。

2

了解文中的新闻事实与背景材料,掌握本篇新闻的写作手法。

3

品味本篇新闻意味深长的语言,体会文中蕴含的情感。

4

感受文中传递出的国家尊严和民族自豪感,激发民族自信心。

素养目标

文学常识

1

Part

《别了,“不列颠尼亚”》选自《1949-1999新华社优秀新闻作品选集、对外新闻选》。作者署名为周婷、杨兴,实际上是周树春、胥晓婷、杨国强、徐兴堂四人名字各取一部分组成的。1997年7月1日,香港回归祖国,新华社四位记者合写了一篇题为《别了,不列颠尼亚》的新闻,出色地记录了英国王储查尔斯和末代港督彭定康乘“不列颠尼亚”号皇家游轮撤离香港的最后历史时刻,这篇新闻曾获第八届中国新闻奖一等奖以及1997年新华社社级好稿。

作品简介

1997年7月1日,香港回归祖国

19世纪初期英国对中国的茶叶、生丝等商品的需求不断增长。但由于晚清政府实行闭关锁国政策,基本上不进口英国的商品,且中国当时的经济基础是自足自给的封建经济,对外进口的需求很低,而英国在完成了工业革命后生产力迅速发展,对原料的要求增多,又加上东方精美廉价的物品,使其对中国的进口增加,于是在中英正常的贸易交往中中国处于贸易顺差,而英国贸易逆差大。直到19世纪30年代初,出超额每年仍在200-300万两白银以上。英国资产阶级跟中国做买卖,目的是要赢利赚钱的,这种贸易格局当然是他们不能容忍的,要想办法改变扭转局势。

为了改变中英贸易中英国的不利地位, 英商来华进行鸦片贸易,赚取大笔财富,换取中国的白银、丝绸、茶叶和香料。林则徐担心老百姓受到鸦片烟毒影响,决定向清政府提议,禁止鸦片的进口。英商方面,渴望在港口加强地位,不受满清朝廷控制,因此导致第一次鸦片战争(1840~1842年)的爆发。英国船坚炮利,中国战败。中国战败后在《南京条约》中被迫割让香港岛。

写作背景

1997年7月1日,香港回归祖国

新中国成立后,邓小平同志与时任英国首相的撒切尔夫人进行了多次交涉,明确地表达了中国政府将收回香港主权的意愿,同时,这也是国家主权神圣不可侵犯的体现。最终,中英两国在1984年的《中英联合声明》中达成协议,英国于1997年7月1日将香港主权归还中国。

1997年7月1日零点,中华人民共和国国旗和香港特别行政区区旗在香港升起,经历了百年沧桑的香港终于回到祖国的怀抱,中国政府开始对香港恢复行使主权,这是中华民族的大事,也是世界历史上的一件大事。

写作背景

1997年7月1日,香港回归祖国

新闻是对新近已经发生或正在发生,或早已发生却是新近发现的有价值的事实的及时报道。

消息

通讯

消息

报告文学

1.人物通讯

2.事件通讯

3.工作通讯

4.风貌通讯

广义

狭义

新闻

文体知识

1997年7月1日,香港回归祖国

基本特征

六要素

思想性强,指导性强。

内容新鲜,有价值性。

迅速及时,有时效性。

简明扼要,篇幅短小。

内容真实,事实准确。

强:

快:

真:

短:

新:

(Where)

何地

(When)

何时

(Who)

何人

(What)

何事

(Why)

何故

(How)

如何

文体知识

1997年7月1日,香港回归祖国

文体知识

1997年7月1日,香港回归祖国

新闻的

五部分结构

标题:

导语:

主体:

背景:

结语:

标明作品的核心内容。

概括文章的主要事实,点明主题。

说明起作用的历史情况或现实环境。

作最后的总结或某些内容的补充。

具体介绍要报道的事实。

新闻的结构包括标题、导语、主体、背景和结语五部分

引题

正题

1997年7月1日,香港回归祖国

副题

引题宜虚不宜实

正题宜实不宜虚

副题是对主题的解释、说明和阐述

文体知识

文体知识

1997年7月1日,香港回归祖国

截取新闻事实的横断面,即抓住富有典型意义的某个空间和时间,通过一个片断、一个场面、一个镜头、对事件或人物、景物做出形象化的报道的一种有现场感的生动活泼的新闻体裁。是以描写为主要表现手段,截取新闻事实中某个最能反映其特点或本质的片段、剖面或细节。做形象化的再现与放大的一种新闻体裁。

新闻特写用类似电影“特写镜头”的手法来反映事实,是作者深入事件新闻现场采写的一种现场感较强,篇幅较短小精悍的新闻文体侧重“再现”。往之用文学手法集中突出得描述某一重大事件的发生现场或某些重要和精彩的场面,生动形象地将所报道的事实再现在读者面前。

新闻特写

文体知识

1997年7月1日,香港回归祖国

新闻特写主要有事件特写和人物特写,事件特写以写事为主,人物特写以写人为主。描写是新闻特写的主要表现手法,截取新闻事件或人物的一个片断、一个场面、一个情景、一个镜头,运用文学笔法进行描写,使读者如临其境、如闻其声、如见其人,具有强烈的感染力。但必须遵守新闻真实性的原则,如实描绘真人真事,细节也必须是真实的。要以现场观察为描绘的基础,像新闻摄影一样拍摄现场真实情景,捕捉典型瞬间的生动形象,使作品具有强烈的现场感。写作上要求集中、突出,忌面面俱到。

新闻特写

整体感知

2

Part

题目解读

1997年7月1日,香港回归祖国

“不列颠尼亚”号

这是一艘英国皇家游轮,被吉尼斯评为世界上最大的游艇,是英国女王或王室成员到国外访问或在国内航行时的正式私人寓所,从1953年下水到1997年退役,40多年间它曾代表英国造访了130多个国家,这艘在海上风光了近半个世纪的游轮,标志着大英帝国昔日的雄风和王室的尊荣。

题目解读

1997年7月1日,香港回归祖国

“不列颠尼亚”号

主谓倒装:突出了“别了”这一内容,能更好地表达情感,突出文章主题。

运用借代:“不列颠尼亚”指代英国,妥帖生动。

巧用双关:字面意思是查尔斯王子和离任港督彭定康乘坐“不列颠尼亚”号离开香港,深层含意是象征着英国管治在香港的终结,中华民族的一段耻辱被洗刷。“别了”用委婉中略含嘲讽的口气,表明这种统治的结束。

标题 《别了,“不列颠尼亚”》

导语(第1段) 香港末任港督乘“不列颠尼亚”号离开香港

主体(第2—10段) 叙述了中央关于香港政权交接的一系列仪式

背景 港督府变迁(在第4段插叙)、英国舰长带领士兵占领港岛、英国对香港一个半世纪的殖民统治

结语(第11段) 叙述英国对香港管治的开始与结束

按照新闻的基本构成对本文进行层次划分

结构梳理

1997年7月1日,香港回归祖国

探究文本

3

Part

本文的导语有什么特点

开门见山揭示新闻的主旨,在港飘扬了156年的英国米字旗即将降落,香港即将回归。

点题,点明了英国国旗降落后,“不列颠尼亚”号将最后完成接载英国王子和港督撤离的使命。这样就赋予了“不列颠尼亚”号以象征意义。

导语结束在时间上,为通讯主体部分的时序顺序奠定基础。

探究文本

1997年7月1日,香港回归祖国

4 时 30 分,面色凝重的彭定康注视着港督旗帜在“日落余音”的号角声中降下旗杆。根据传统,每一位港督离任时,都举行降旗仪式。但这一次不同:永远都不会有另一面港督旗帜从这里升起。4 时 40 分,代表英国女王统治了香港 5 年的彭定康登上带有皇家标记的黑色“劳斯莱斯”,最后一次离开了港督府。

探究文本

1997年7月1日,香港回归祖国

第一场景(2-4段)

下午4点30分至40分,末任港督彭定康告别港督府,降下港督旗帜。

第一次降旗

标志着今后香港不会再由港督统治

晚 6 时 15 分,象征英国管治结束的告别仪式在距离驻港英军总部不远的添马舰东面举行……7 时 45 分,广场上灯火渐暗,开始了当天港岛上的第二次降旗仪式……今天,另一名英国海军士兵在“威尔士亲王”军营旁的这个地方降下了米字旗。

探究文本

1997年7月1日,香港回归祖国

第二场景(5-7段)

6时15分,在广场举行象征英国统治结束的告别仪式;7时45分,降英国国旗。

第二次降旗

标志着被英国管治了150多年的香港终于回到了祖国的怀抱。

当然,最为世人瞩目的是子夜时分中英香港政权交接仪式上的易帜。在 1997 年 6 月 30 日的最后一分钟,米字旗在香港最后一次降下,英国对香港长达一个半世纪的殖民统治宣告终结。在新的一天来临的第一分钟,五星红旗伴着《义勇军进行曲》冉冉升起,中国从此恢复对香港行使主权。与此同时,五星红旗在英军添马舰营区升起,两分钟前,“威尔士亲王”军营移交给中国人民解放军,解放军开始接管香港防务。

探究文本

1997年7月1日,香港回归祖国

第三场景(8-9段)

7月1日子夜时分,中英香港交接仪式,米字旗香港最后一次降落,五星红旗升起。

第三次降旗

标志着英国对香港长达一个半世纪的殖民统治宣告终结,中国从此恢复对香港行使主权。

国旗是一个国家的象征与标志,英国米字旗的降下象征着英国一百多年的殖民统治的结束,五星红旗的升起则标志着中华人民共和国恢复对香港行使主权。

三次降旗、一次升旗

探究文本

1997年7月1日,香港回归祖国

0 时 40 分,刚刚参加了交接仪式的查尔斯王子和第28任港督彭定康登上“不列颠尼亚”号的甲板。在英国军舰“漆咸”号及悬挂中国国旗和香港特别行政区区旗的香港水警汽艇护卫下,将于 1997 年年底退役的“不列颠尼亚”号很快消失在南海的夜幕中。

探究文本

1997年7月1日,香港回归祖国

第四场景(10段)

7月1日零点40分,查尔斯王子和彭定康登上“不列颠尼亚”号离开香港。

标志:英国统治结束,香港已经回归祖国。

英国的告别仪式是30日下午在港岛半山上的港督府拉开序幕的。在蒙蒙细雨中,末任港督告别了这个曾居住过25任港督的庭院。

探究文本

1997年7月1日,香港回归祖国

此时,雨越下越大。查尔斯王子在雨中宣读英国女王赠言说:“英国国旗就要降下,中国国旗将飘扬于香港上空。150 多年的英国管治即将告终。

通过对雨的描写,衬托了英国人失落无奈的心情,也有暗示雨过天晴、香港回归后会有灿烂的明天。

4点30分,面色凝重的彭定康注视着港督旗帜在“日落余音”的号角声中降下旗杆。

这是对末任港督彭定康面部表情的特写,生动地写出了彭定康离开港督府前黯然神伤的神态。通过这一神态,我们能揣摩出彭定康当时复杂的心情,但是不论他如何“面色凝重”,历史的脚步不会为任何人停止,香港终将回归祖国。

探究文本

1997年7月1日,香港回归祖国

停泊在港湾中的皇家游轮“不列颠尼亚”号和邻近大厦上悬挂的巨幅紫荆图案,恰好构成这个“日落仪式”的背景。

英国曾经占领了非常广大的殖民地,被称为“日不落帝国”,喻指在它的领土上,永远都有阳光照耀。

香港作为英国在东方的最后一块殖民地,于1997年脱离英国的统治,回归祖国,可以说在中国香港的土地上,英殖民统治的太阳落了。

所以把英国告别的仪式称为“日落仪式”。

探究文本

1997年7月1日,香港回归祖国

掩映在绿树丛中的港督府于 1855 年建成,在以后的一个多世纪中,包括彭定康在内的许多港督曾对其进行过大规模改建、扩建和装修。随着末代港督的离去,这座古典风格的白色建筑成为历史的陈迹。

“掩映在绿树丛中的港督府”“古典风格的白色建筑”等描述性的语言生动、形象地展现了港督府的外观。

通过对港督府的描述,告诉世人,经过中国人民长期的艰苦努力与漫长的等待,香港已经回到祖国的怀抱,随着末任港督彭定康的离去,中国人民一段屈辱的历史永远地成为过去。“这座古典风格的白色建筑”不仅见证了那段历史,时时警醒国人,而且演绎了今天国家的尊严,彰显了民族的复兴。

探究文本

1997年7月1日,香港回归祖国

156 年前,一个叫爱德华·贝尔彻的英国舰长带领士兵占领了港岛,在这里升起了英国国旗;今天,另一名英国海军士兵在“威尔士亲王”军营旁的这个地方降下了米字旗。

鲜明的对比,一百多年前英国殖民者占领香港,让中国人倍感耻辱,而今天,中国终于收回了香港,其中包含了中国人民对长达一个半世纪的殖民统治结束的欣喜之情。

探究文本

1997年7月1日,香港回归祖国

从 1841 年 1 月 26 日英国远征军第一次将米字旗插上港岛,至 1997年 7 月 1 日五星红旗在香港升起,一共过去了 156 年 5 个月零 4 天。

这一背景知识,用精确的数据,交代英国殖民统治的时间,说明那段历史刻骨铭心,永世难忘。心中无限感慨,溢于言表。

探究文本

1997年7月1日,香港回归祖国

将于1997年年底退役的“不列颠尼亚”号很快消失在南海的夜幕中。

一句简单的陈述句,客观说明“不列颠尼亚号”离开南海的情况。但在客观平静的叙述之下蕴含着一种克制的情感。一个“很快消失”表达出对英国殖民统治结束,香港回归的欢欣与喜悦。

大英帝国从海上来,又从海上去。

短短13个字,用了对比手法,却有无穷的意蕴:当年耀武扬威地来,而现在黯然落寞离去。这其中有现实场景——1841年,大英帝国横跨印度洋而来;1997年,“不列颠尼亚”号黯然从海上离去。有历史的轮回——“从海上来”标志英国对香港的殖民统治正式开始;“从海上去”标志着香港脱离英统,回归祖国。中国人民的自豪之情,溢于言表。

探究文本

1997年7月1日,香港回归祖国

归纳总结

4

Part

新闻事实 历史背景材料

30日下午 告别拉开序幕 曾居住过25任港督的庭院

4:30 港督旗帜降落 每一位港督离任都举行降旗仪

4:40 港督离开港督府 港督府建成时间、改建扩建装修

6:15 告别仪式 150多年的英国管治即将告终

7:45 第二次降旗仪式 156年前英国占领港岛

0:00 中英交接仪式 英国对香港长达一个半世纪的殖民统治宣告终结

0:40 “不列颠尼亚”离港 从海上来,又从海上走

本文在报道新闻事实时,还适当地运用了一些历史背景材料。请找出。

归纳总结

1997年7月1日,香港回归祖国

课文中把现实场景的时间写得特别准确,精确到几时几分,且衔接非常紧密。这样写有何作用?

①增强所记录的历史事件的真实性、可信度。

②体现了盼望回归的激动和急切心情。

③体现了这一庄严的历史时刻的来之不易和高度的民族自豪感、自信心。

归纳总结

1997年7月1日,香港回归祖国

课文在记述香港回归的事实时,为什么要穿插相关的历史背景材料呢?

对现实场景起到补充作用。

现实场景是文章的主要内容,每一则背景材料的引入都对应一个现实场景,它们融合在一起,丰富了文章内容。

与现实场景形成对比,深化文章主旨。

对历史背景的介绍,暗示了当时中国国力弱小。将历史与现实放在一起进行对比,体现了中国国力的增强,表现了作者的民族自豪感。

增强文章的表现力。

背景材料的插入,让历史与现实以镜头交错的方式出现,使读者产生强烈的历史纵深感,增强了文章的感染力。

归纳总结

1997年7月1日,香港回归祖国

归纳总结

1997年7月1日,香港回归祖国

与其它报道香港回归的新闻相比,本文的选取角度有什么特点

作者没有写交接仪式现场多么庄严,也没有写庆祝回归的人群是多么激动,更没有对这一事件进行政治的分析,分析其意义与影响,而是选择了英方撤离这样一个角度,显得比较新颖。更重要的是,作者并没有写成英军撤离大事记的形式,而是在简略介绍英国人降旗、参加交接仪式、登上“不列颠尼亚”号回国这一系列事件过程中,穿插英国人登上香港、开始殖民统治的历史的回顾,两相对照,现实的事件放在了一个历史的背景中,这就更加突出了事件的历史意义。

文章特点

1997年7月1日,香港回归祖国

将背景资料和现实场景有机地融合在一起

语言庄重含蓄,借景寓意

本文作者在新闻事实发生的现场,将通过观察分析得到的第一手材料展示给读者,并适当地加入了一些背景资料,如对历史性事件的回顾、港督府的修建等。虽然只写了一天中发生的事情,但有很大的历史跨度,信息容量非常大,使读者在丰富的知识中感受到深厚的历史内蕴,从而进一步表明了我们收复香港的自豪和骄傲。

“蒙蒙细雨”“雨越下越大”“灯光渐暗”等,都很好得衬托了新闻事件,表达了意味深长的内心情感。因为是写香港回归的新闻,所以既要表现出我们的民族自豪感,又不能对英国有讽刺和揶揄的意味,所以很多语言较为含蓄,意味深长。

写作特色

1997年7月1日,香港回归祖国

以时间闪回的方式组织材料

将历史与现实用镜头方式交错出现,不仅画面感很强,而且突出了英国在香港156年统治的终结。历史的回顾更强化了永不再来的意味。

运用大量细节描写

描述性的语言使描述对象生动、形象、可感。从“告别”切入,将目光聚焦于“历史的终结与开始”这一主题,所有的细节均服务于这一主题,不枝不蔓,清清楚楚。

善于使用气氛烘托

侧面烘托主题

这篇消息报道了香港经历沧桑之后回归祖国这一重大历史事件,反映了中国人民对维护国家主权民族尊严和领土完整的不懈追求。使我们感受到祖国统一大业不可阻挡的趋势,表达中华民族伟大复兴必将实现的坚定信念。

文章主旨

1997年7月1日,香港回归祖国

板书设计

1997年7月1日,香港回归祖国

导语

末任港督离港,英国管制终结

英国在香港156年5个月零4天的殖民统治终结

别了,不列颠尼亚

结语

主体

港督离任降旗仪式

第二次降旗仪式

政权交接仪式

“不列颠尼亚”号离港

第四场景

第二场景

第三场景

第一场景

当堂检测

5

Part

当堂检测

1997年7月1日,香港回归祖国

2019年4月21~28日,国际乒联第55届世界乒乓球锦标赛单项赛在匈牙利首都布达佩斯举行。中国队的许昕、刘诗雯在混双决赛中夺得首金,马龙、王楚钦夺得男双冠军,刘诗雯夺得女单冠军,马龙夺得男单冠军,王曼昱、孙颖莎夺得女双冠军。中国队包揽了本届世乒赛的全部5枚金牌,取得全面胜利。其中的男单决赛,马龙以4比1的比分战胜瑞典球员法尔克,实现了世乒赛男单三连冠的伟业,成为继庄则栋之后50多年来首位在世乒赛实现男单三连冠的选手。

1. 【2019年全国Ⅲ卷】请对下面这段新闻报道的文字进行压缩。要求保留关键信息,句子简洁流畅,不超过65个字。(5分)

当堂检测

1997年7月1日,香港回归祖国

2019年4月21~28日,国际乒联第55届世界乒乓球锦标赛单项赛在匈牙利首都布达佩斯举行。中国队的许昕、刘诗雯在混双决赛中夺得首金,马龙、王楚钦夺得男双冠军,刘诗雯夺得女单冠军,马龙夺得男单冠军,王曼昱、孙颖莎夺得女双冠军。中国队包揽了本届世乒赛的全部5枚金牌,取得全面胜利。其中的男单决赛,马龙以4比1的比分战胜瑞典球员法尔克,实现了世乒赛男单三连冠的伟业,成为继庄则栋之后50多年来首位在世乒赛实现男单三连冠的选手。

时间+对象+事件

结果

结果

参考答案:2019年4月21~28日,第55届世乒赛单项赛在布达佩斯举行,中国队包揽5枚金牌,马龙成为50多年来首位实现男单三连冠的选手。

解析:本则新闻共4 句话,首句是导语,介绍的新闻的主要内容,即: 2019 年 4 月 21~28 日(时间),第 55 届世乒赛单项赛在布达佩斯举行(人物/ 对象+事件)。第二句分别介绍了赛事取得的成绩,没有主次;第三句由 “包揽、全部、取得全面胜利 ”等词可知强调中国队包揽 5 枚金牌(结果) ;第四句在最后单独介绍男单马龙的成绩,强调了此次赛事的其中一个关键信息:马龙成为 50 多年来首位实现男单三连冠的选手(结果) 。故答案为:2019 年 4 月 21~28 日,第 55 届世乒赛单项赛在布达佩斯举行。中国队包揽 5枚金牌,马龙成为 50 多年来首位实现男单三连冠的选手。

当堂检测

1997年7月1日,香港回归祖国

阅读下面的文字,完成各题。

7时45分,广场上( )渐暗,开始了当天港岛上的第二次降旗仪式。156年前,一个叫爱德华 贝尔彻的英国舰长带领士兵占领了港岛,在这里升起了英国国旗;今天,另一名英国海军士兵在“威尔士亲王”军营旁的这个地方降下了米字旗。当然最为世人( )的是子夜时分中英香港政权交接仪式上的易帜。在1997年6月30日的最后一分钟,米字旗在香港最后一次降下,英国对香港长达一个半世纪的殖民统治宣告( )。

在新的一天来临的第一分钟,五星红旗伴着《义勇军进行曲》冉冉升起,中国从此恢复对香港行使主权。与此同时,五星红旗在英军添马舰营区升起,两分钟前,“威尔士亲王”军营移交给中国人民解放军,解放军开始接管香港防务。0时40分,刚刚参加了交接仪式的查尔斯王子和第28任港督彭定康登上“不列颠尼亚”号的甲板。在英国军舰“漆咸”号及悬挂中国国旗和香港特别行政区区旗的香港水警汽艇护卫下,将于1997年年底退役的“不列颠尼亚”号很快( )在南海的夜幕中。

当堂检测

1997年7月1日,香港回归祖国

2. 依次填文中括号处的词语,最恰当的一项是( )

A. 灯光 注目 终了 消逝

B. 灯火 瞩目 终结 消失

C. 灯光 瞩目 终结 消逝

D. 灯火 注目 终了 消失

B

解析:本题考查词语的理解和正确运用。理解词语要理解词语的基本义、引申义和比喻义;辨析词语的感彩和语体色彩;辨析常见的同义词、多义词、反义词在不同语言环境中的不同意义;联系生活和自己的积累,推想句子中有关生词和新生词语在语境中的恰当意义。

当堂检测

1997年7月1日,香港回归祖国

3. 下列各句中的引号和文中画横线处的引号作用相同的一项是( )

A. 停泊在港湾中的皇家邮轮和邻近大厦上悬挂的巨幅紫荆花图案,恰好构成这个“日落仪式”的背景。

B.“立其诚”即坚持真实性。可以说包括三层含义:一是名实一致,二是言行一致,三是表里一致。

C. 要制伏“三害”,要把它们从兰考土地上像送瘟神一样驱走,必须进行大量艰苦细致的工作,付出高昂的代价。

D. 淘气的孩子们去听窗,学会了这两句话,就给两位神仙加了新外号:三仙姑叫“前世姻缘”,二诸葛叫“命相不对”。

C

解析:本题考查正确运用标点符号,标点符号是书面语言的有机组成部分,它帮助人们确切地表达思想感情和理解书面语言。要做到结合语境,准确规范的使用标点。常考的标点符号有9种:问号、顿号、逗号、分号、冒号、括号、引号、书名号以及破折号。本题着重考查引号,应了解引号的用法并结合语句辨析。

当堂检测

1997年7月1日,香港回归祖国

4. 针对下列文字所反映的现象,写一段评述性文字,不超过100个字。

新华社香港2021年6月3日电 香港将于2021—2022学年起在中四(相当于内地高一)年级推行“公民与社会发展科”课程,着重培养学生国民身份认同。教育界人士认为,新课程能更有系统地让学生认识国家发展。香港特区政府教育局于4月宣布,优化高中4个核心科目的课程,其中通识科改名为“公民与社会发展科”(简称“公民科”),由“‘一国两制’”下的香港”“改革开放以来的国家”和“互联相依的当代世界”3个主题组成。公民科重视培养学生正面价值观、积极态度和国民身份认同,学生须学习国家发展历程、宪法、香港基本法和法治。特区政府教育局于6月2日向学校发出通函,并将《公民与社会发展科课程及评估指引》上传教育局官方网页供学校采用。

当堂检测

1997年7月1日,香港回归祖国

[示例一]课程发展是一个持续改进与优化的过程,公民科旨在培养学生成为有识见、负责任的公民,认同国民身份,并具备世界视野,建立正面价值观和积极的人生态度,进一步厘清科目宗旨,这是一个很有必要的学科。

[示例二]公民科从“一国两制”、香港基本法,到国家发展以及当代世界的关系都有涉猎,较通识科更有系统。新课程旨在培育学生成为与时俱进,具备国家观念、香港情怀和国际视野的新一代,为国家发展作贡献。

解析:本题考查学生对社会现象的评述能力。材料反映香港自2021年起在高中推行“公民与社会发展科”,强调国家认同、宪法与基本法教育。解题时应抓住“教育政策调整的目的与意义”这一核心,从国家认同、法治观念、青少年价值观引导等角度进行简明评述,注意语言精炼,控制在100字以内。

高中语文人教统编版选择性必修上册

感谢观看