4.1我国的个人收入分配——高中政治必修二人教统编版教学课件(共39张PPT)

文档属性

| 名称 | 4.1我国的个人收入分配——高中政治必修二人教统编版教学课件(共39张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 65.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 思想政治 | ||

| 更新时间 | 2025-07-01 08:30:55 | ||

图片预览

文档简介

(共39张PPT)

4.1 我国的个人收入分配

第二单元 经济发展与社会进步

第四课 我国的个人收入分配与社会保障

核心素养

【政治认同】在理解我国现阶段实行的分配制度,体会社会主义分配制度的优越性,增强制度自信。

【法治意识】通过了解我国收入分配的渠道,理解国家保护合法收入,取缔非法收入的措施,树立劳动者要勤劳致富,合法经营的法治意识。

【公共参与】通过学习,让学生意识到,乡村振兴、中国式现代化的共同富裕和中华民族的伟大复兴,需要每一位青年学生为之奋斗。

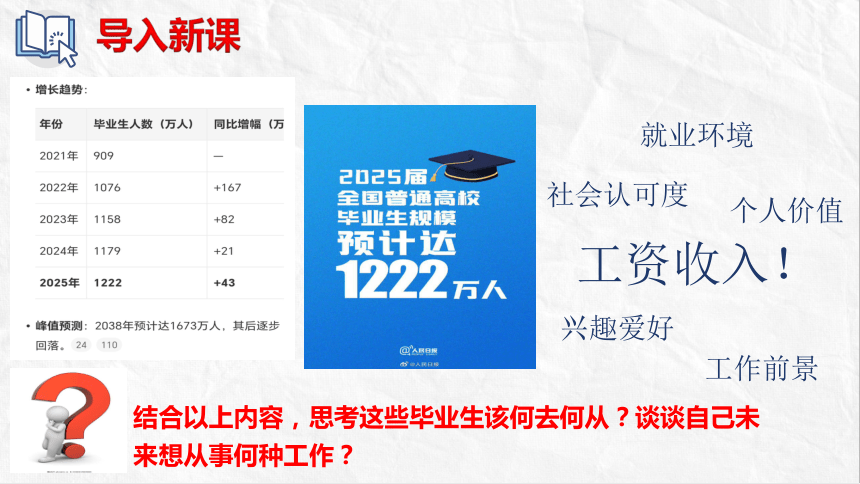

导入新课

结合以上内容,思考这些毕业生该何去何从?谈谈自己未来想从事何种工作?

就业环境

个人价值

兴趣爱好

工作前景

工资收入!

社会认可度

1

按劳分配为主体 多种分配方式并存

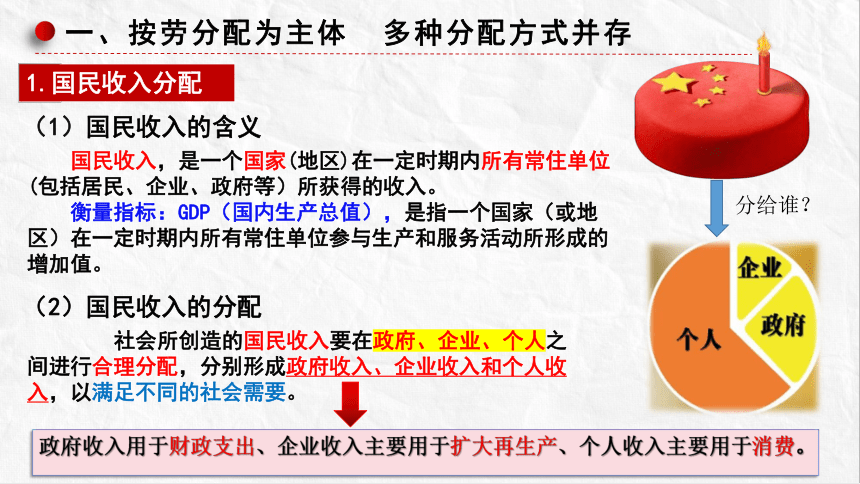

1.国民收入分配

一、按劳分配为主体 多种分配方式并存

社会所创造的国民收入要在政府、企业、个人之间进行合理分配,分别形成政府收入、企业收入和个人收入,以满足不同的社会需要。

(2)国民收入的分配

分给谁?

国民收入,是一个国家(地区)在一定时期内所有常住单位(包括居民、企业、政府等)所获得的收入。

衡量指标:GDP(国内生产总值),是指一个国家(或地区)在一定时期内所有常住单位参与生产和服务活动所形成的增加值。

(1)国民收入的含义

政府收入用于财政支出、企业收入主要用于扩大再生产、个人收入主要用于消费。

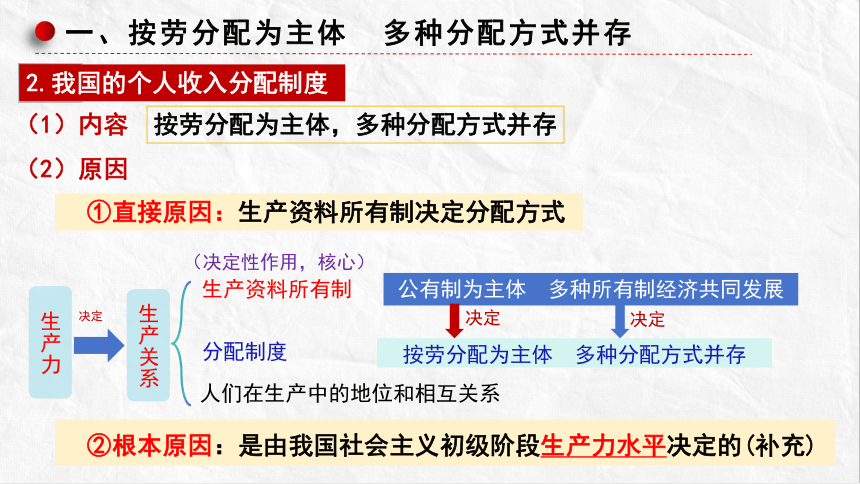

2.我国的个人收入分配制度

一、按劳分配为主体 多种分配方式并存

(1)内容

(2)原因

按劳分配为主体,多种分配方式并存

①直接原因:生产资料所有制决定分配方式

生产关系

生产资料所有制

分配制度

人们在生产中的地位和相互关系

公有制为主体 多种所有制经济共同发展

按劳分配为主体 多种分配方式并存

②根本原因:是由我国社会主义初级阶段生产力水平决定的(补充)

生产力

决定

决定

决定

(决定性作用,核心)

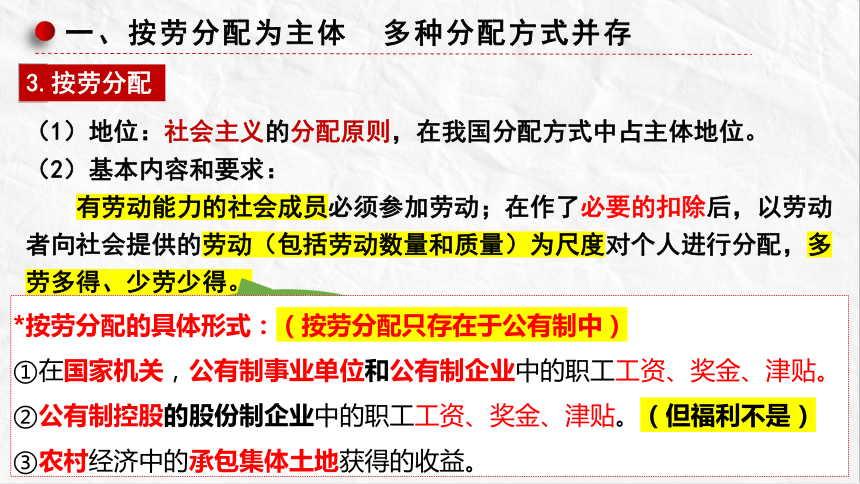

3.按劳分配

一、按劳分配为主体 多种分配方式并存

(1)地位:社会主义的分配原则,在我国分配方式中占主体地位。

(2)基本内容和要求:

有劳动能力的社会成员必须参加劳动;在作了必要的扣除后,以劳动者向社会提供的劳动(包括劳动数量和质量)为尺度对个人进行分配,多劳多得、少劳少得。

能否

不劳不得?

没有劳动能力的人,有劳动能力但下岗失业的人都应得到社会保障。因而在按劳分配中不能提“不劳不得“!

*按劳分配的具体形式:(按劳分配只存在于公有制中)

①在国家机关,公有制事业单位和公有制企业中的职工工资、奖金、津贴。

②公有制控股的股份制企业中的职工工资、奖金、津贴。(但福利不是)

③农村经济中的承包集体土地获得的收益。

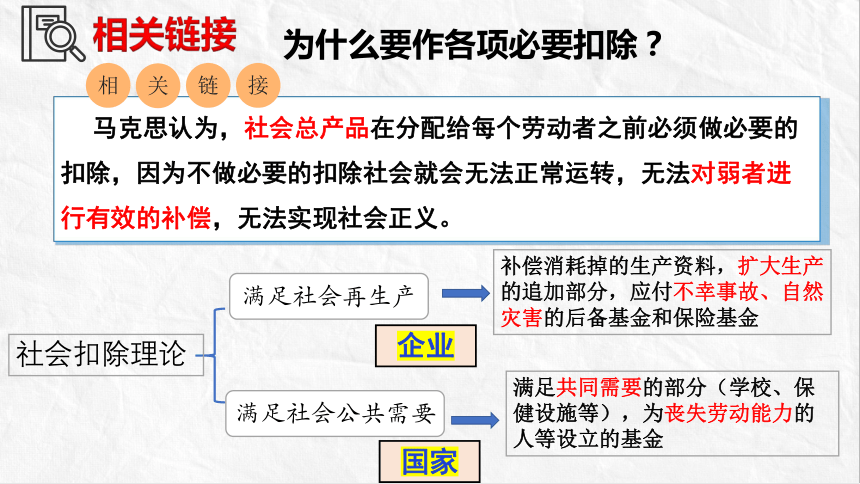

相关链接

马克思认为,社会总产品在分配给每个劳动者之前必须做必要的扣除,因为不做必要的扣除社会就会无法正常运转,无法对弱者进行有效的补偿,无法实现社会正义。

相

关

链

接

为什么要作各项必要扣除?

满足社会再生产

满足社会公共需要

补偿消耗掉的生产资料,扩大生产的追加部分,应付不幸事故、自然灾害的后备基金和保险基金

满足共同需要的部分(学校、保健设施等),为丧失劳动能力的人等设立的基金

社会扣除理论

企业

国家

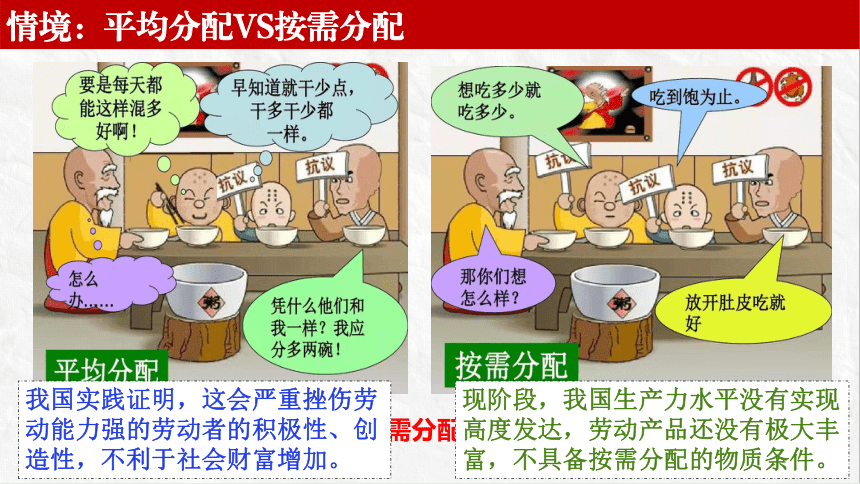

情境:平均分配VS按需分配

思考:现阶段,我国可以实行按需分配或者平均分配吗?请说明理由。

我国实践证明,这会严重挫伤劳动能力强的劳动者的积极性、创造性,不利于社会财富增加。

现阶段,我国生产力水平没有实现高度发达,劳动产品还没有极大丰富,不具备按需分配的物质条件。

3.按劳分配

一、按劳分配为主体 多种分配方式并存

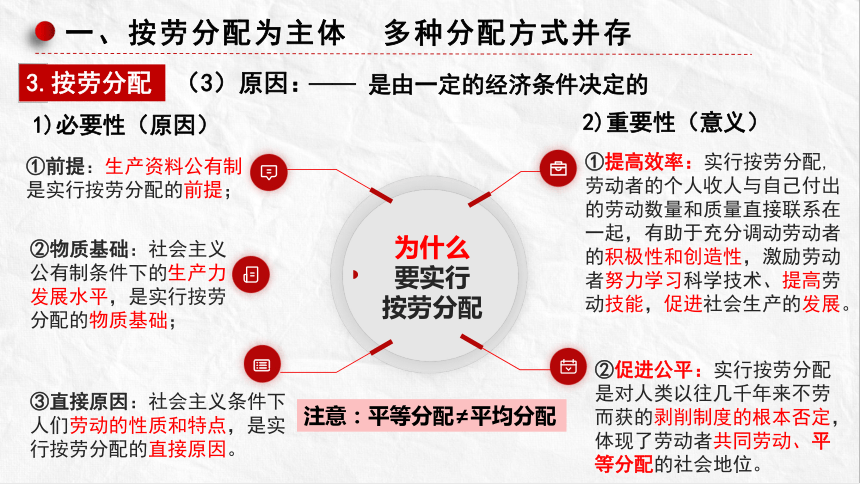

(3)原因:

为什么

要实行

按劳分配

①提高效率:实行按劳分配,劳动者的个人收人与自己付出的劳动数量和质量直接联系在一起,有助于充分调动劳动者的积极性和创造性,激励劳动者努力学习科学技术、提高劳动技能,促进社会生产的发展。

②促进公平:实行按劳分配是对人类以往几千年来不劳而获的剥削制度的根本否定,体现了劳动者共同劳动、平等分配的社会地位。

①前提:生产资料公有制是实行按劳分配的前提;

②物质基础:社会主义公有制条件下的生产力发展水平,是实行按劳分配的物质基础;

③直接原因:社会主义条件下人们劳动的性质和特点,是实行按劳分配的直接原因。

2)重要性(意义)

注意:平等分配≠平均分配

1)必要性(原因)

—— 是由一定的经济条件决定的

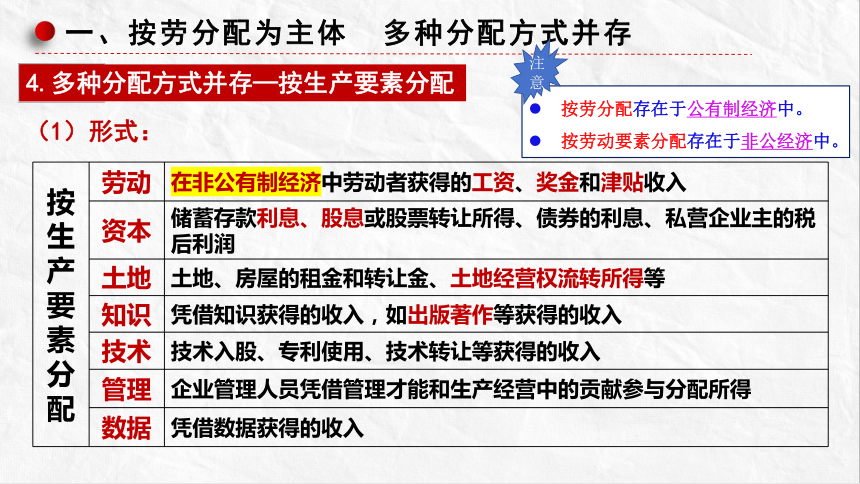

4.多种分配方式并存—按生产要素分配

一、按劳分配为主体 多种分配方式并存

(1)形式:

按 生 产 要 素 分 配 劳动 在非公有制经济中劳动者获得的工资、奖金和津贴收入

资本 储蓄存款利息、股息或股票转让所得、债券的利息、私营企业主的税后利润

土地 土地、房屋的租金和转让金、土地经营权流转所得等

知识 凭借知识获得的收入,如出版著作等获得的收入

技术 技术入股、专利使用、技术转让等获得的收入

管理 企业管理人员凭借管理才能和生产经营中的贡献参与分配所得

数据 凭借数据获得的收入

按劳分配存在于公有制经济中。

按劳动要素分配存在于非公经济中。

注意

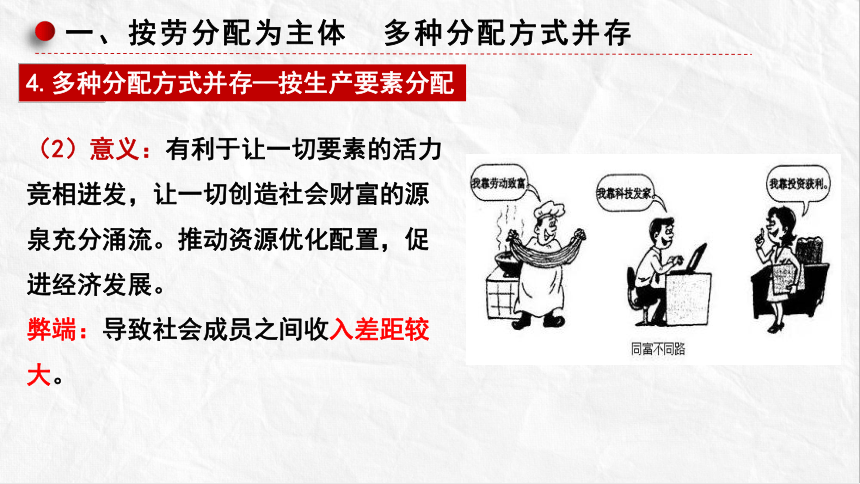

4.多种分配方式并存—按生产要素分配

一、按劳分配为主体 多种分配方式并存

(2)意义:有利于让一切要素的活力竞相迸发,让一切创造社会财富的源泉充分涌流。推动资源优化配置,促进经济发展。

弊端:导致社会成员之间收入差距较大。

归纳总结

类别 对应形式 适用范围

按劳分配 公有制经济中劳动者获得工资、奖金和津贴收入; 农村集体经济中的土地承包所得。 公有制经济

生产 要素参与分配 劳动要素 在个体、私营、外资企业(非公有制经济)中劳动者获得的工资、奖金和津贴收入 广泛存在于包括公有制经济在内的多种所有制经济中

资本要素 储蓄存款利息、股息或股本转让所得、债券的利息、私营企业主的税后利润 土地要素 凭借土地取得的收入。土地、房屋的租金和转让金 知识要素 智力成果,如出版著作、绘画等获得的收入 技术要素 技术入股、专利使用、技术转让的收入 管理要素 企业管理人员凭借管理才能和贡献参与分配的方式 数据要素 数字经济下,数据的收集、使用和转移产生的价值 注意:(1)按劳分配适用于公有制经济,按劳动要素分配则适用于非公有制经济。(2)单纯按要素分配会导致收入差距拉大,甚至收入差距悬殊。

知识拓展

按劳分配和按生产要素分配

按劳分配 按生产要素分配

区 别 适用范围 公有制经济,包括集体经济、国有经济(政府、事业单位等) 公有制经济+非公有制经济(除了按劳动要素分配只适用于非公有制经济)

体现 体现了劳动者共同劳动、平等分配的社会地位 体现了国家对公民权利的尊重,对劳动、知识、人才、创造的尊重

地位 在我国分配方式中居于主体地位 是我国分配制度的重要组成部分

形式 公有制经济中劳动者的工资、奖金、津贴 按劳动、技术、资本、管理、信息等生产要素

联 系 ①都是我国社会主义初级阶段的分配方式 ②都是由我国现阶段的国情和客观经济条件决定的 ③都是发展社会主义市场经济的客观要求

5.居民收入来源多样化

一、按劳分配为主体 多种分配方式并存

(1)原因:我国现阶段的个人收入分配制度,使我国居民收入来源多样化。

(2)途径:从个人获取收入的途径看,居民收入主要包括劳动性收入和财产性收入,还有经营性和转移性收入。

主要来源

其他来源

劳动性收入

财产性收入

经营性

收入

转移性

收入

是指通过劳动所获得的收入

包括工资、奖金、津贴等。

公有制:按劳分配

非公有制:按劳动要素分配

是指通过自己所拥有的各类财产获得的收入

包括存款所得的利息、转让专利、流转土地获得的租金等

指通过生产经营活动所获得的收入

如开小店、摆地摊的收入

是指国家、单位、社会团体对住户的各种经常性转移支付和住户之间的经常性收入转移

包括养老金、社会救济和补助、政策性生产补贴(种粮补贴)、政策性生活补贴、救灾款等。

小吕是一家民营企业的员工,业余时间喜欢搞小发明,通过转让自己的发明专利,也能获得一笔收入。小吕的爸爸在一家国企工作,每月有工资,年终还有奖金。家庭投资理财由妈妈负责,银行存款、股票和国债都有收益。小吕的爷爷和伯伯是农民,爷爷在承包地上种植蔬果,能获得一笔收入,每月还能领取养老金;伯伯则是转让了自家承包地的经营权,一心一意经营“农家乐”,收入增加了很多。

分析:小吕一家人获取收入的途径有哪些?

劳动性收入

财产性收入

劳动性收入

转移性收入

经营性收入

思考探究

结合材料和你身边的实例,说说应该如何致富。

小吴拥有3项国家专利,改进过43项设计工艺和23种工艺设备,获得多项奖励,成为公司里响当当的“最富技术工”。

在公司工作的小张,爱好旅游、摄影。她应某网站约请开设个人专栏,分享旅途风光与见闻,受到网友欢迎,收入不菲。

小马听说传销赚钱快,就做起了传销,结果不仅没有发家致富,反而债台高筑,并因触犯法律受到制裁。

6.弘扬劳动精神

一、按劳分配为主体 多种分配方式并存

(1)劳动是财富的源泉,我们获取的任何收入归根结底都来自劳动创造。

(2)要求

①弘扬劳动精神,崇尚劳动、尊重劳动,牢固树立劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽的观念。

②要鼓励全体劳动者通过辛勤劳动、诚实劳动、创造性劳动致富。

2

完善个人收入分配

思考探究

思考:该如何分配才合理?

小吕所在的公司里,

甲的业务熟练而且勤快,他对公司的贡献是50%。

乙是业务水平一般的新工人,贡献只有25%。

丙比较懒惰,贡献只有15%。

丁是受工伤的残疾人,贡献只有10%。

一年下来,扣除税收和公司发展资金等,有20万元可供4人分配。

二、完善个人收入分配

1.完善个人收入分配的原因

(1)分配制度是促进共同富裕的基础性制度。

(2)收入分配是民生之源,是改善民生、实现发展成果由人民共享的最重要、最直接的方式。为此,必须完善个人收入分配。

二、完善个人收入分配

2.完善个人收入分配的措施

(1)总体要求

①根本途径:大力发展生产力,增加社会财富和居民收入。

②制度保障:

完善个人收入分配,理顺国家、企业和个人三者的收入分配关系,构建初次分配、再分配、第三次分配协调配套的制度体系,健全体现效率、促进公平的收入分配制度。

做大蛋糕

国民收入

国民收入

二、完善个人收入分配

2.完善个人收入分配的措施

(2)具体措施

①要坚持居民收入增长和经济增长基本同步、劳动报酬提高和劳动生产率提高基本同步。 (坚持“两个基本同步”)

企业

政府

个人

首先,你要知道国民收入这块蛋糕会经历几次切分?

思考探究

二、完善个人收入分配

2.完善个人收入分配的措施

(2)具体措施

要努力提高居民收入在国民收入分配中的比重,提高劳动报酬在初次分配中的比重。(两个比重)

②在

初次分配方面

坚持多劳多得,鼓励勤劳致富,促进机会公平,增加低收入者收入,扩大中等收入群体。(按劳分配)

完善按要素分配政策制度,探索多种渠道增加中低收入群众要素收入,多渠道增加城乡居民财产性收入。(按生产要素分配)

3)

2)

1)

二、完善个人收入分配

2.完善个人收入分配的措施

(2)具体措施

③在再分配方面:

1)要加大税收、社会保障、转移支付等的调节力度;

2)完善个人所得税制度,规范收入分配秩序,规范财富积累机制;

3)保护合法收入,调节过高收入,取缔非法收入。

再分配:政府通过财政、税收、社会保障、转移支付等手段进行的分配,属再分配。

难点突破:

相关链接

个人所得税

●是国家对个人所得征收的一种税种。

●如何征收

居民个人每年度的收入额减除费用六万元以及专项扣除、专项附加扣除和依法确定的其他扣除后的余额,为应纳税所得额。

●重要性

是调节个人收入分配、实现社会公平的有效手段。

免除额按每月5000计,5000×12 = 6万

超额累进税率和比例税率

二、完善个人收入分配

2.完善个人收入分配的措施

(2)具体措施

④第三次分配:

完善个人收入分配,要重视发挥第三次分配作用,引导、支持有意愿能力的企业、社会组织和个人积极参与慈善公益事业。

注意:慈善的主体是政府之外的组织和个人。

凡慈善、公益,都属第三次分配。

归纳总结

初次分配、再分配和第三次分配的区别

初次分配 再分配 第三次分配

范围 物质生产部门内部 全社会 全社会

主体 主要是企业 政府 社会力量

手段 市场机制决定 政府调控机制,税收、政策、法律 捐款、公益

目的 提高效率、体现公平 更加体现公平 先富帮后富

举例 企业职工的工资、奖金、津贴, 按生产要素参与分配的收入(租金、股息、利息等) 税收(如:个人所得税、财产税)社会保障(如:最低生活保障) 转移支付(如:补贴) 国家机关事业单位工资 民间捐赠、

慈善事业、

自愿行动

归纳总结

如何完善收入分配?

1.根本途径

2.总体要求

3.两个同步

4.初次分配

5.再分配

6.第三次分配

以经济建设为中心,大力发展生产力,推动经济高质量发展,增加居民收入。

理顺国家、企业和个人三者的收入分配关系,构建初次分配、再分配、第三次分配协调配套的制度体系,健全体现效率、促进公平的收入分配制度。

坚持居民收入增长和经济增长基本同步,劳动报酬提高和劳动生产率提高基本同步。

①要努力提高居民收入在国民收入分配中的比重,提高劳动报酬在初次分配中的比重;②坚持多劳多得,鼓励勤劳致富,促进机会公平,增加低收人者收入,扩大中等收入群体;③完善按要素分配政策制度,探索多种渠道增加中低收人群众要素收入,多渠道增加城乡居民财产性收入。

要加大税收、社会保障、转移支付等的调节力度,完善个人所得税制度,规范收入分配秩序,规范财富积累机制,保护合法收入,调节过高收入,取缔非法收入。

重视发挥第三次分配作用,引导、支持有意愿有能力的企业、社会组织和个人积极参与公益慈善事业。

课堂小结

按劳分配为主体 多种分配方式并存

完善个人收入分配

我国的个人 收入分配

(一)原因

(二)措施

(一)国民收入分配:

(二)我国的个人收入分配制度

(三)按劳分配

(四)按生产要素分配(重点)

(五)居民收入来源多种多样

(六)勤劳合法致富

1.总体要求

(1)根本途径

(2)制度保障

2.具体要求

1.主要途径

2.其他途径

1.是什么

2.为什么

1.地位(性质)

2.分配范围

3.基本内容

4.具体形式

5.原因(重点)

难点

(1)坚持“两个基本同步”重点

(2)完善初次分配政策

(3)完善再分配政策

(4)重视发挥第三次分配作用

1.小张的妈妈是一家国有企业的员工,每年可以获得工资、奖金10万元。小张的爸爸独自开了一家小饭馆,一年也可以获得收入10万元。小张在一家私营企业工作,每年可以获得工资、奖金8万元。除此之外,小张一家每年还可以获得银行存款利息5000元。关于小张一家的收入,下列说法正确的是( )

A.小张妈妈获得的工资属于按劳动要素分配

B.小张爸爸经营饭馆所得收入属于按劳分配

C.小张的工资、奖金都属于转移性收入

D.银行存款所得利息属于财产性收入

D

课堂练习

2.2024年,我国积极推动社会分配领域改革。在某地区,一方面政府加大了对低收入群体的技能培训投入,帮助他们通过就业创业增加收入;另一方面,对高收入群体加强税收征管,规范收入分配秩序。下列关于这些举措的影响说法正确的是( )

①加大技能培训投入会增加低收入群体的劳动性收入,促进社会公平

②加强税收征管会降低高收入群体的收入,不利于经济效率提高

③这些举措体现了再分配注重公平,有利于缩小收入差距

④规范收入分配秩序会抑制高收入群体的生产积极性,影响经济发展

A.①③ B.②④ C.①② D.③④

A

课堂练习

3.某省财政厅提前下达2024年中央和省级财政农业相关转移支付资金64.86亿元,较2023年增加6.57亿元。此次农业相关转移支付资金聚焦粮油生产保障、产业发展、农业经营主体能力提升等重点领域。提前下达农业相关转移支付资金的积极效应有( )

①改善农业生产条件,推动农业现代化进程

②发挥初次分配调节作用,保障国家粮食安全

③吸引社会资本投入农业领域,直接增加农民的财产性收入

④向市场传递出政府支持农业发展的信号,稳定市场预期

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

B

课堂练习

4.党的二十大报告指出,中国式现代化是全体人民共同富裕的现代化。……我们坚持把实现人民对美好生活的向往作为现代化建设的出发点和落脚点,着力维护和促进社会公平正义,着力促进全体人民共同富裕,坚决防止两极分化。下列措施有利于促进共同富裕的是( )

①某省不断健全工资合理增长机制,逐步提高最低工资标准

②某省规范公益慈善事业的发展,发挥好再分配的调节作用

③某省完善社会保障机制,扩大对低收入群体社会优抚力度

④某省完善按要素分配的政策,多渠道增加农民财产性收入

A.①③ B.①④ C.②③ D.②④

B

课堂练习

5.某同学的爸爸是国企职工,每月有工资,年终有奖金;妈妈是外企管理人员,除工资外,还能持公司股票参与分红;爷爷是退休教师,每月领取养老金;家里还有房屋出租,租金收入丰厚。下列对其家庭收入情况分析合理的是( )

①爸爸的收入属于按劳动要素分配所得

②妈妈的收入属于按生产要素分配所得

③爷爷的养老金属于工资性收入

④房屋租金收入属于财产性收入

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

C

课堂练习

6.某村在征求村民意见的基础上,以每亩1400元的价格将全村5000亩土地统一托管给专业合作社,由专业合作社对土地进行全程托管经营,规模化种植、科学管理,提高了粮食产量,农民不仅能够获得托管分红,还有更多时间和精力去从事其他副业。由此可见,该村的成功得益于( )

①通过土地经营权的流转,盘活农村土地资源

②完善农村基本经营制度,发展壮大富民产业

③保障农民的财产权益,实现收入来源多样化

④健全农业社会化服务体系,提高农民经营能力

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

B

课堂练习

7.村民老王承包了10亩土地,因进城需要将其土地流转了出去,这样既获得了高出种地时所得收入,又拓展了新的就业渠道,获得一定的工资性收入。对此现象理解正确的是( )

①通过土地流转所获收入属于按生产要素分配

②土地所有权在土地流转以后依然归老王所有

③老王原来承包土地所获得的收入属于按土地要素所得

④老王就业获得的工资性收入属于合法的劳动收入

A.①③ B.①④ C.②④ D.②③

B

课堂练习

谢 谢 观 看

4.1 我国的个人收入分配

第二单元 经济发展与社会进步

第四课 我国的个人收入分配与社会保障

核心素养

【政治认同】在理解我国现阶段实行的分配制度,体会社会主义分配制度的优越性,增强制度自信。

【法治意识】通过了解我国收入分配的渠道,理解国家保护合法收入,取缔非法收入的措施,树立劳动者要勤劳致富,合法经营的法治意识。

【公共参与】通过学习,让学生意识到,乡村振兴、中国式现代化的共同富裕和中华民族的伟大复兴,需要每一位青年学生为之奋斗。

导入新课

结合以上内容,思考这些毕业生该何去何从?谈谈自己未来想从事何种工作?

就业环境

个人价值

兴趣爱好

工作前景

工资收入!

社会认可度

1

按劳分配为主体 多种分配方式并存

1.国民收入分配

一、按劳分配为主体 多种分配方式并存

社会所创造的国民收入要在政府、企业、个人之间进行合理分配,分别形成政府收入、企业收入和个人收入,以满足不同的社会需要。

(2)国民收入的分配

分给谁?

国民收入,是一个国家(地区)在一定时期内所有常住单位(包括居民、企业、政府等)所获得的收入。

衡量指标:GDP(国内生产总值),是指一个国家(或地区)在一定时期内所有常住单位参与生产和服务活动所形成的增加值。

(1)国民收入的含义

政府收入用于财政支出、企业收入主要用于扩大再生产、个人收入主要用于消费。

2.我国的个人收入分配制度

一、按劳分配为主体 多种分配方式并存

(1)内容

(2)原因

按劳分配为主体,多种分配方式并存

①直接原因:生产资料所有制决定分配方式

生产关系

生产资料所有制

分配制度

人们在生产中的地位和相互关系

公有制为主体 多种所有制经济共同发展

按劳分配为主体 多种分配方式并存

②根本原因:是由我国社会主义初级阶段生产力水平决定的(补充)

生产力

决定

决定

决定

(决定性作用,核心)

3.按劳分配

一、按劳分配为主体 多种分配方式并存

(1)地位:社会主义的分配原则,在我国分配方式中占主体地位。

(2)基本内容和要求:

有劳动能力的社会成员必须参加劳动;在作了必要的扣除后,以劳动者向社会提供的劳动(包括劳动数量和质量)为尺度对个人进行分配,多劳多得、少劳少得。

能否

不劳不得?

没有劳动能力的人,有劳动能力但下岗失业的人都应得到社会保障。因而在按劳分配中不能提“不劳不得“!

*按劳分配的具体形式:(按劳分配只存在于公有制中)

①在国家机关,公有制事业单位和公有制企业中的职工工资、奖金、津贴。

②公有制控股的股份制企业中的职工工资、奖金、津贴。(但福利不是)

③农村经济中的承包集体土地获得的收益。

相关链接

马克思认为,社会总产品在分配给每个劳动者之前必须做必要的扣除,因为不做必要的扣除社会就会无法正常运转,无法对弱者进行有效的补偿,无法实现社会正义。

相

关

链

接

为什么要作各项必要扣除?

满足社会再生产

满足社会公共需要

补偿消耗掉的生产资料,扩大生产的追加部分,应付不幸事故、自然灾害的后备基金和保险基金

满足共同需要的部分(学校、保健设施等),为丧失劳动能力的人等设立的基金

社会扣除理论

企业

国家

情境:平均分配VS按需分配

思考:现阶段,我国可以实行按需分配或者平均分配吗?请说明理由。

我国实践证明,这会严重挫伤劳动能力强的劳动者的积极性、创造性,不利于社会财富增加。

现阶段,我国生产力水平没有实现高度发达,劳动产品还没有极大丰富,不具备按需分配的物质条件。

3.按劳分配

一、按劳分配为主体 多种分配方式并存

(3)原因:

为什么

要实行

按劳分配

①提高效率:实行按劳分配,劳动者的个人收人与自己付出的劳动数量和质量直接联系在一起,有助于充分调动劳动者的积极性和创造性,激励劳动者努力学习科学技术、提高劳动技能,促进社会生产的发展。

②促进公平:实行按劳分配是对人类以往几千年来不劳而获的剥削制度的根本否定,体现了劳动者共同劳动、平等分配的社会地位。

①前提:生产资料公有制是实行按劳分配的前提;

②物质基础:社会主义公有制条件下的生产力发展水平,是实行按劳分配的物质基础;

③直接原因:社会主义条件下人们劳动的性质和特点,是实行按劳分配的直接原因。

2)重要性(意义)

注意:平等分配≠平均分配

1)必要性(原因)

—— 是由一定的经济条件决定的

4.多种分配方式并存—按生产要素分配

一、按劳分配为主体 多种分配方式并存

(1)形式:

按 生 产 要 素 分 配 劳动 在非公有制经济中劳动者获得的工资、奖金和津贴收入

资本 储蓄存款利息、股息或股票转让所得、债券的利息、私营企业主的税后利润

土地 土地、房屋的租金和转让金、土地经营权流转所得等

知识 凭借知识获得的收入,如出版著作等获得的收入

技术 技术入股、专利使用、技术转让等获得的收入

管理 企业管理人员凭借管理才能和生产经营中的贡献参与分配所得

数据 凭借数据获得的收入

按劳分配存在于公有制经济中。

按劳动要素分配存在于非公经济中。

注意

4.多种分配方式并存—按生产要素分配

一、按劳分配为主体 多种分配方式并存

(2)意义:有利于让一切要素的活力竞相迸发,让一切创造社会财富的源泉充分涌流。推动资源优化配置,促进经济发展。

弊端:导致社会成员之间收入差距较大。

归纳总结

类别 对应形式 适用范围

按劳分配 公有制经济中劳动者获得工资、奖金和津贴收入; 农村集体经济中的土地承包所得。 公有制经济

生产 要素参与分配 劳动要素 在个体、私营、外资企业(非公有制经济)中劳动者获得的工资、奖金和津贴收入 广泛存在于包括公有制经济在内的多种所有制经济中

资本要素 储蓄存款利息、股息或股本转让所得、债券的利息、私营企业主的税后利润 土地要素 凭借土地取得的收入。土地、房屋的租金和转让金 知识要素 智力成果,如出版著作、绘画等获得的收入 技术要素 技术入股、专利使用、技术转让的收入 管理要素 企业管理人员凭借管理才能和贡献参与分配的方式 数据要素 数字经济下,数据的收集、使用和转移产生的价值 注意:(1)按劳分配适用于公有制经济,按劳动要素分配则适用于非公有制经济。(2)单纯按要素分配会导致收入差距拉大,甚至收入差距悬殊。

知识拓展

按劳分配和按生产要素分配

按劳分配 按生产要素分配

区 别 适用范围 公有制经济,包括集体经济、国有经济(政府、事业单位等) 公有制经济+非公有制经济(除了按劳动要素分配只适用于非公有制经济)

体现 体现了劳动者共同劳动、平等分配的社会地位 体现了国家对公民权利的尊重,对劳动、知识、人才、创造的尊重

地位 在我国分配方式中居于主体地位 是我国分配制度的重要组成部分

形式 公有制经济中劳动者的工资、奖金、津贴 按劳动、技术、资本、管理、信息等生产要素

联 系 ①都是我国社会主义初级阶段的分配方式 ②都是由我国现阶段的国情和客观经济条件决定的 ③都是发展社会主义市场经济的客观要求

5.居民收入来源多样化

一、按劳分配为主体 多种分配方式并存

(1)原因:我国现阶段的个人收入分配制度,使我国居民收入来源多样化。

(2)途径:从个人获取收入的途径看,居民收入主要包括劳动性收入和财产性收入,还有经营性和转移性收入。

主要来源

其他来源

劳动性收入

财产性收入

经营性

收入

转移性

收入

是指通过劳动所获得的收入

包括工资、奖金、津贴等。

公有制:按劳分配

非公有制:按劳动要素分配

是指通过自己所拥有的各类财产获得的收入

包括存款所得的利息、转让专利、流转土地获得的租金等

指通过生产经营活动所获得的收入

如开小店、摆地摊的收入

是指国家、单位、社会团体对住户的各种经常性转移支付和住户之间的经常性收入转移

包括养老金、社会救济和补助、政策性生产补贴(种粮补贴)、政策性生活补贴、救灾款等。

小吕是一家民营企业的员工,业余时间喜欢搞小发明,通过转让自己的发明专利,也能获得一笔收入。小吕的爸爸在一家国企工作,每月有工资,年终还有奖金。家庭投资理财由妈妈负责,银行存款、股票和国债都有收益。小吕的爷爷和伯伯是农民,爷爷在承包地上种植蔬果,能获得一笔收入,每月还能领取养老金;伯伯则是转让了自家承包地的经营权,一心一意经营“农家乐”,收入增加了很多。

分析:小吕一家人获取收入的途径有哪些?

劳动性收入

财产性收入

劳动性收入

转移性收入

经营性收入

思考探究

结合材料和你身边的实例,说说应该如何致富。

小吴拥有3项国家专利,改进过43项设计工艺和23种工艺设备,获得多项奖励,成为公司里响当当的“最富技术工”。

在公司工作的小张,爱好旅游、摄影。她应某网站约请开设个人专栏,分享旅途风光与见闻,受到网友欢迎,收入不菲。

小马听说传销赚钱快,就做起了传销,结果不仅没有发家致富,反而债台高筑,并因触犯法律受到制裁。

6.弘扬劳动精神

一、按劳分配为主体 多种分配方式并存

(1)劳动是财富的源泉,我们获取的任何收入归根结底都来自劳动创造。

(2)要求

①弘扬劳动精神,崇尚劳动、尊重劳动,牢固树立劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽的观念。

②要鼓励全体劳动者通过辛勤劳动、诚实劳动、创造性劳动致富。

2

完善个人收入分配

思考探究

思考:该如何分配才合理?

小吕所在的公司里,

甲的业务熟练而且勤快,他对公司的贡献是50%。

乙是业务水平一般的新工人,贡献只有25%。

丙比较懒惰,贡献只有15%。

丁是受工伤的残疾人,贡献只有10%。

一年下来,扣除税收和公司发展资金等,有20万元可供4人分配。

二、完善个人收入分配

1.完善个人收入分配的原因

(1)分配制度是促进共同富裕的基础性制度。

(2)收入分配是民生之源,是改善民生、实现发展成果由人民共享的最重要、最直接的方式。为此,必须完善个人收入分配。

二、完善个人收入分配

2.完善个人收入分配的措施

(1)总体要求

①根本途径:大力发展生产力,增加社会财富和居民收入。

②制度保障:

完善个人收入分配,理顺国家、企业和个人三者的收入分配关系,构建初次分配、再分配、第三次分配协调配套的制度体系,健全体现效率、促进公平的收入分配制度。

做大蛋糕

国民收入

国民收入

二、完善个人收入分配

2.完善个人收入分配的措施

(2)具体措施

①要坚持居民收入增长和经济增长基本同步、劳动报酬提高和劳动生产率提高基本同步。 (坚持“两个基本同步”)

企业

政府

个人

首先,你要知道国民收入这块蛋糕会经历几次切分?

思考探究

二、完善个人收入分配

2.完善个人收入分配的措施

(2)具体措施

要努力提高居民收入在国民收入分配中的比重,提高劳动报酬在初次分配中的比重。(两个比重)

②在

初次分配方面

坚持多劳多得,鼓励勤劳致富,促进机会公平,增加低收入者收入,扩大中等收入群体。(按劳分配)

完善按要素分配政策制度,探索多种渠道增加中低收入群众要素收入,多渠道增加城乡居民财产性收入。(按生产要素分配)

3)

2)

1)

二、完善个人收入分配

2.完善个人收入分配的措施

(2)具体措施

③在再分配方面:

1)要加大税收、社会保障、转移支付等的调节力度;

2)完善个人所得税制度,规范收入分配秩序,规范财富积累机制;

3)保护合法收入,调节过高收入,取缔非法收入。

再分配:政府通过财政、税收、社会保障、转移支付等手段进行的分配,属再分配。

难点突破:

相关链接

个人所得税

●是国家对个人所得征收的一种税种。

●如何征收

居民个人每年度的收入额减除费用六万元以及专项扣除、专项附加扣除和依法确定的其他扣除后的余额,为应纳税所得额。

●重要性

是调节个人收入分配、实现社会公平的有效手段。

免除额按每月5000计,5000×12 = 6万

超额累进税率和比例税率

二、完善个人收入分配

2.完善个人收入分配的措施

(2)具体措施

④第三次分配:

完善个人收入分配,要重视发挥第三次分配作用,引导、支持有意愿能力的企业、社会组织和个人积极参与慈善公益事业。

注意:慈善的主体是政府之外的组织和个人。

凡慈善、公益,都属第三次分配。

归纳总结

初次分配、再分配和第三次分配的区别

初次分配 再分配 第三次分配

范围 物质生产部门内部 全社会 全社会

主体 主要是企业 政府 社会力量

手段 市场机制决定 政府调控机制,税收、政策、法律 捐款、公益

目的 提高效率、体现公平 更加体现公平 先富帮后富

举例 企业职工的工资、奖金、津贴, 按生产要素参与分配的收入(租金、股息、利息等) 税收(如:个人所得税、财产税)社会保障(如:最低生活保障) 转移支付(如:补贴) 国家机关事业单位工资 民间捐赠、

慈善事业、

自愿行动

归纳总结

如何完善收入分配?

1.根本途径

2.总体要求

3.两个同步

4.初次分配

5.再分配

6.第三次分配

以经济建设为中心,大力发展生产力,推动经济高质量发展,增加居民收入。

理顺国家、企业和个人三者的收入分配关系,构建初次分配、再分配、第三次分配协调配套的制度体系,健全体现效率、促进公平的收入分配制度。

坚持居民收入增长和经济增长基本同步,劳动报酬提高和劳动生产率提高基本同步。

①要努力提高居民收入在国民收入分配中的比重,提高劳动报酬在初次分配中的比重;②坚持多劳多得,鼓励勤劳致富,促进机会公平,增加低收人者收入,扩大中等收入群体;③完善按要素分配政策制度,探索多种渠道增加中低收人群众要素收入,多渠道增加城乡居民财产性收入。

要加大税收、社会保障、转移支付等的调节力度,完善个人所得税制度,规范收入分配秩序,规范财富积累机制,保护合法收入,调节过高收入,取缔非法收入。

重视发挥第三次分配作用,引导、支持有意愿有能力的企业、社会组织和个人积极参与公益慈善事业。

课堂小结

按劳分配为主体 多种分配方式并存

完善个人收入分配

我国的个人 收入分配

(一)原因

(二)措施

(一)国民收入分配:

(二)我国的个人收入分配制度

(三)按劳分配

(四)按生产要素分配(重点)

(五)居民收入来源多种多样

(六)勤劳合法致富

1.总体要求

(1)根本途径

(2)制度保障

2.具体要求

1.主要途径

2.其他途径

1.是什么

2.为什么

1.地位(性质)

2.分配范围

3.基本内容

4.具体形式

5.原因(重点)

难点

(1)坚持“两个基本同步”重点

(2)完善初次分配政策

(3)完善再分配政策

(4)重视发挥第三次分配作用

1.小张的妈妈是一家国有企业的员工,每年可以获得工资、奖金10万元。小张的爸爸独自开了一家小饭馆,一年也可以获得收入10万元。小张在一家私营企业工作,每年可以获得工资、奖金8万元。除此之外,小张一家每年还可以获得银行存款利息5000元。关于小张一家的收入,下列说法正确的是( )

A.小张妈妈获得的工资属于按劳动要素分配

B.小张爸爸经营饭馆所得收入属于按劳分配

C.小张的工资、奖金都属于转移性收入

D.银行存款所得利息属于财产性收入

D

课堂练习

2.2024年,我国积极推动社会分配领域改革。在某地区,一方面政府加大了对低收入群体的技能培训投入,帮助他们通过就业创业增加收入;另一方面,对高收入群体加强税收征管,规范收入分配秩序。下列关于这些举措的影响说法正确的是( )

①加大技能培训投入会增加低收入群体的劳动性收入,促进社会公平

②加强税收征管会降低高收入群体的收入,不利于经济效率提高

③这些举措体现了再分配注重公平,有利于缩小收入差距

④规范收入分配秩序会抑制高收入群体的生产积极性,影响经济发展

A.①③ B.②④ C.①② D.③④

A

课堂练习

3.某省财政厅提前下达2024年中央和省级财政农业相关转移支付资金64.86亿元,较2023年增加6.57亿元。此次农业相关转移支付资金聚焦粮油生产保障、产业发展、农业经营主体能力提升等重点领域。提前下达农业相关转移支付资金的积极效应有( )

①改善农业生产条件,推动农业现代化进程

②发挥初次分配调节作用,保障国家粮食安全

③吸引社会资本投入农业领域,直接增加农民的财产性收入

④向市场传递出政府支持农业发展的信号,稳定市场预期

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

B

课堂练习

4.党的二十大报告指出,中国式现代化是全体人民共同富裕的现代化。……我们坚持把实现人民对美好生活的向往作为现代化建设的出发点和落脚点,着力维护和促进社会公平正义,着力促进全体人民共同富裕,坚决防止两极分化。下列措施有利于促进共同富裕的是( )

①某省不断健全工资合理增长机制,逐步提高最低工资标准

②某省规范公益慈善事业的发展,发挥好再分配的调节作用

③某省完善社会保障机制,扩大对低收入群体社会优抚力度

④某省完善按要素分配的政策,多渠道增加农民财产性收入

A.①③ B.①④ C.②③ D.②④

B

课堂练习

5.某同学的爸爸是国企职工,每月有工资,年终有奖金;妈妈是外企管理人员,除工资外,还能持公司股票参与分红;爷爷是退休教师,每月领取养老金;家里还有房屋出租,租金收入丰厚。下列对其家庭收入情况分析合理的是( )

①爸爸的收入属于按劳动要素分配所得

②妈妈的收入属于按生产要素分配所得

③爷爷的养老金属于工资性收入

④房屋租金收入属于财产性收入

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

C

课堂练习

6.某村在征求村民意见的基础上,以每亩1400元的价格将全村5000亩土地统一托管给专业合作社,由专业合作社对土地进行全程托管经营,规模化种植、科学管理,提高了粮食产量,农民不仅能够获得托管分红,还有更多时间和精力去从事其他副业。由此可见,该村的成功得益于( )

①通过土地经营权的流转,盘活农村土地资源

②完善农村基本经营制度,发展壮大富民产业

③保障农民的财产权益,实现收入来源多样化

④健全农业社会化服务体系,提高农民经营能力

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

B

课堂练习

7.村民老王承包了10亩土地,因进城需要将其土地流转了出去,这样既获得了高出种地时所得收入,又拓展了新的就业渠道,获得一定的工资性收入。对此现象理解正确的是( )

①通过土地流转所获收入属于按生产要素分配

②土地所有权在土地流转以后依然归老王所有

③老王原来承包土地所获得的收入属于按土地要素所得

④老王就业获得的工资性收入属于合法的劳动收入

A.①③ B.①④ C.②④ D.②③

B

课堂练习

谢 谢 观 看