2025年秋新教材八上《历史》第三单元必背知识(背诵版+默写版)

文档属性

| 名称 | 2025年秋新教材八上《历史》第三单元必背知识(背诵版+默写版) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 340.4KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-06-30 19:43:55 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

2025年秋新教材八上《历史》必背知识(背诵版)

班级 姓名

第三单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立

第8课 中国同盟会

一、孙中山早年的革命活动

1.地位:孙中山是伟大的民主革命先行者

2.早年革命活动:

⑴思想转变:从改良到革命。1894年,孙中山上书李鸿章,提出变法自强等多项改革建议,遭到冷遇;他认 识到,只有推翻清政府的专制统治,才能拯救中国

⑵成立兴中会:1894年11月,孙中山在檀香山成立兴中会,提出“振兴中华”,号召“驱除鞑虏,恢复中国,创立合众政府”。

⑶策划广州起义

①经过:1895年,孙中山联络陆皓东等人成立香港兴中会总会,同时准备在广州发动武装起义。10月,起义消息泄露,陆皓东等人被捕牺牲,起义失败。

②结果:起义失败。孙中山流亡海外,先后在日、美、英等国考察社会实际,发展革命组织。

二、同盟会与三民主义

1.成立基础:

⑴政治基础:《辛丑条约》签订后,清政府沦为帝国主义统治中国的工具,国内革命情绪日趋高涨

⑵思想基础:随着资产阶级革命思想的迅速传播,出现了章炳麟的《驳康有为论革命书》、邹容的《革命军》、陈天华的《猛回头》和《警世钟》等著作。这些著作号召人们起来推翻清政府的统治,建立民主共和制度

⑶组织基础:各种革命团体也纷纷成立,影响较大的有华兴会和光复会

⑷领导基础:孙中山的主张逐渐得到其他革命党人的认同。孙中山成为革命党公认的领袖。

2.成立:1905年8月,孙中山联合兴中会、华兴会、光复会等革命团体的成员,在日本东京成立中国同盟会。

3.内容:⑴确立纲领:确定了“驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权”的政治纲领。

⑵建立机构:选举孙中山为同盟会总理,建立领导机构。

⑶创办机关报:大会决定创办《民报》作为同盟会机关报。

4.性质:中国同盟会是第一个全国规模的、统一的资产阶级革命政党。

5.意义:使全国资产阶级革命派有了一个统一的领导机构和明确的奋斗目标,有力推动了全国革命运动的发展。

6.三民主义的内容:孙中山在《民报》发刊词中,将同盟会的政治纲领阐发为“民族主义”“民权主义”“民生主义”,后称“三民主义”。

7.三民主义的意义:三民主义成为孙中山领导资产阶级革命的指导思想。

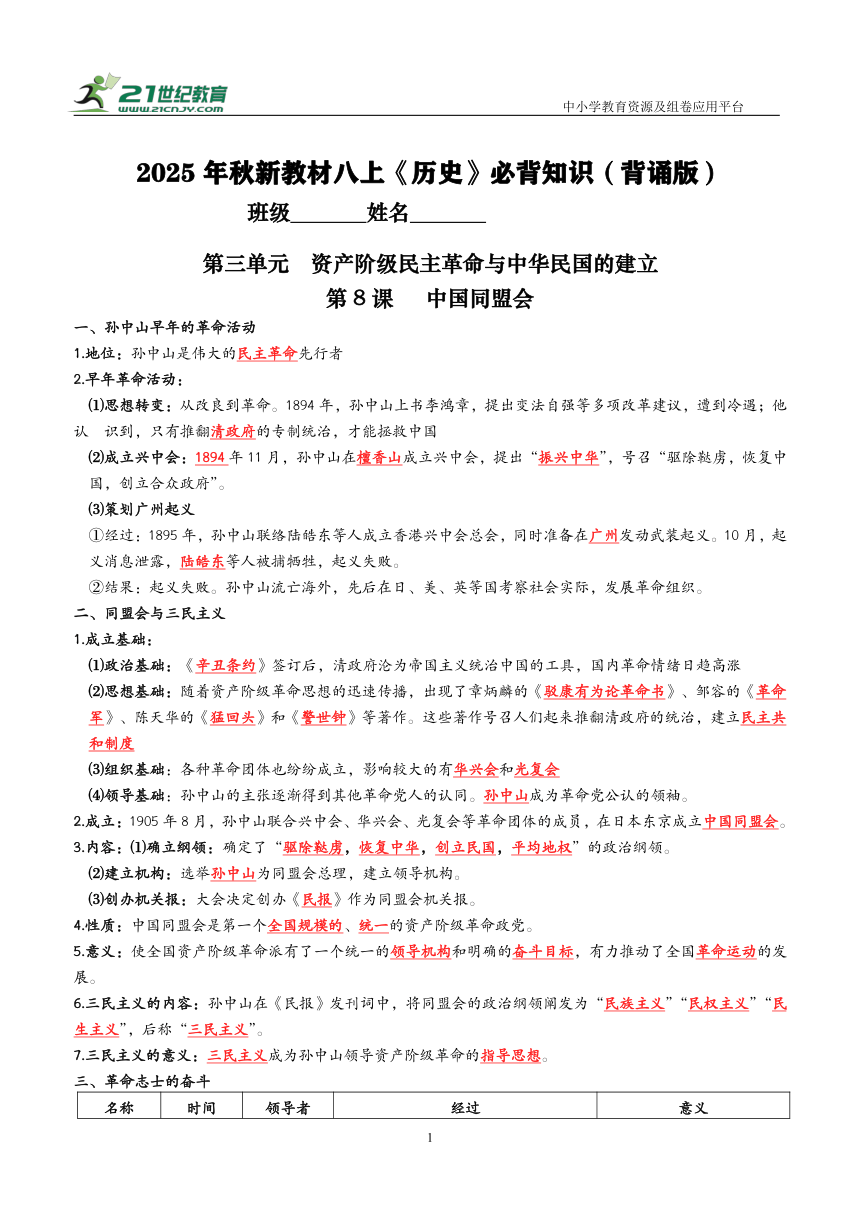

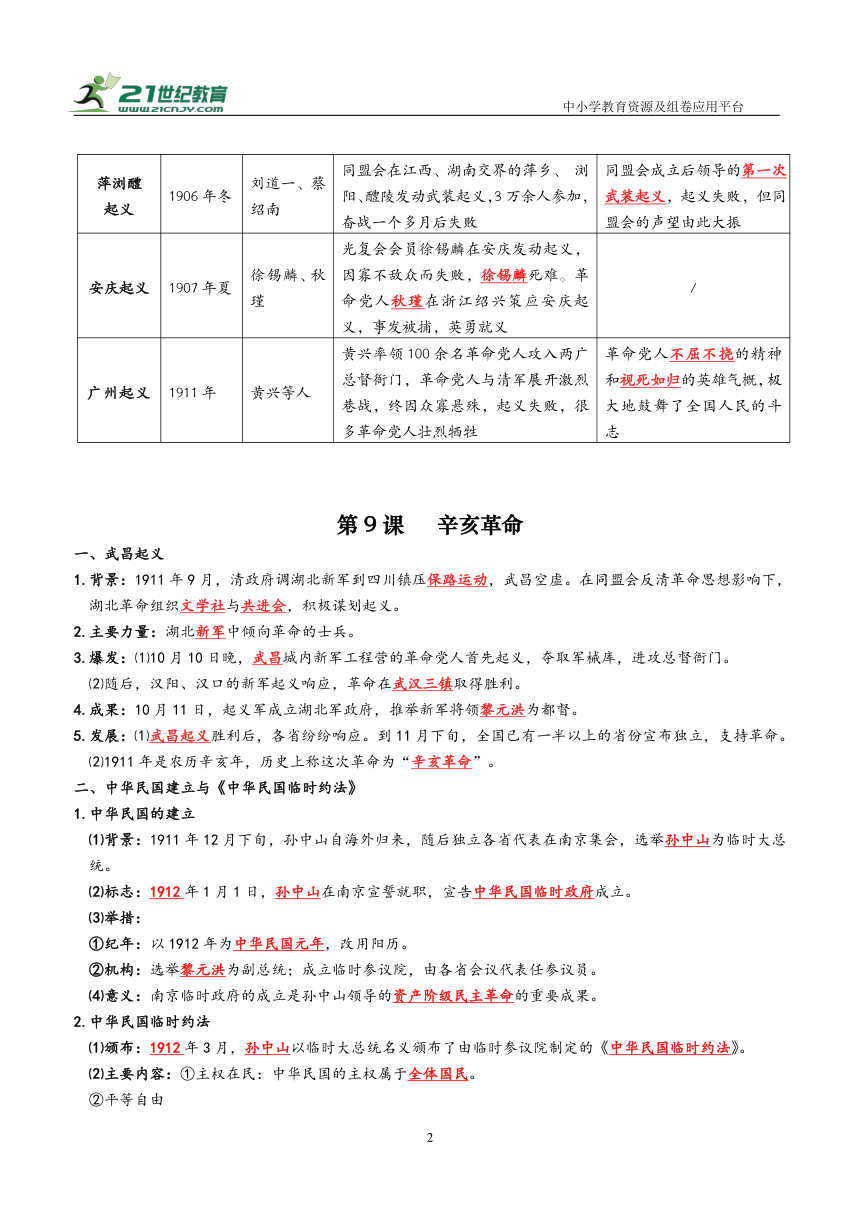

三、革命志士的奋斗

名称 时间 领导者 经过 意义

萍浏醴 起义 1906年冬 刘道一、蔡绍南 同盟会在江西、湖南交界的萍乡、 浏阳、醴陵发动武装起义,3万余人参加,奋战一个多月后失败 同盟会成立后领导的第一次武装起义,起义失败,但同盟会的声望由此大振

安庆起义 1907年夏 徐锡麟、秋瑾 光复会会员徐锡麟在安庆发动起义,因寡不敌众而失败,徐锡麟死难。革命党人秋瑾在浙江绍兴策应安庆起义,事发被捕,英勇就义 /

广州起义 1911年 黄兴等人 黄兴率领100余名革命党人攻入两广总督衙门,革命党人与清军展开激烈巷战,终因众寡悬殊,起义失败,很多革命党人壮烈牺牲 革命党人不屈不挠的精神和视死如归的英雄气概,极大地鼓舞了全国人民的斗志

第9课 辛亥革命

一、武昌起义

1.背景:1911年9月,清政府调湖北新军到四川镇压保路运动,武昌空虚。在同盟会反清革命思想影响下,湖北革命组织文学社与共进会,积极谋划起义。

2.主要力量:湖北新军中倾向革命的士兵。

3.爆发:⑴10月10日晚,武昌城内新军工程营的革命党人首先起义,夺取军械库,进攻总督衙门。

⑵随后,汉阳、汉口的新军起义响应,革命在武汉三镇取得胜利。

4.成果:10月11日,起义军成立湖北军政府,推举新军将领黎元洪为都督。

5.发展:⑴武昌起义胜利后,各省纷纷响应。到11月下旬,全国已有一半以上的省份宣布独立,支持革命。

⑵1911年是农历辛亥年,历史上称这次革命为“辛亥革命”。

二、中华民国建立与《中华民国临时约法》

1.中华民国的建立

⑴背景:1911年12月下旬,孙中山自海外归来,随后独立各省代表在南京集会,选举孙中山为临时大总统。

⑵标志:1912年1月1日,孙中山在南京宣誓就职,宣告中华民国临时政府成立。

⑶举措:

①纪年:以1912年为中华民国元年,改用阳历。

②机构:选举黎元洪为副总统;成立临时参议院,由各省会议代表任参议员。

⑷意义:南京临时政府的成立是孙中山领导的资产阶级民主革命的重要成果。

2.中华民国临时约法

⑴颁布:1912年3月,孙中山以临时大总统名义颁布了由临时参议院制定的《中华民国临时约法》。

⑵主要内容:①主权在民:中华民国的主权属于全体国民。

②平等自由

A平等:国民不分种族、阶级、宗教信仰,一律平等。

B自由:国民有人身、居住、言论、出版、集会、结社、宗教信仰及请愿、考试、选举、参政等自由和权利。

③三权分立:参议院行使立法权,国务员辅佐临时大总统行使行政权并负其责任,法院行使司法权,司法独立等。

⑶性质:是中国历史上第一部具有资产阶级共和国宪法性质的重要文件。

⑷影响:它肯定了资产阶级民主共和制度和民主自由原则,是辛亥革命的重要成果,但在当时的历史条件下难有实际的约束效力。

三、袁世凯窃取革命果实与二次革命

1.袁世凯窃取革命果实

⑴宣统帝退位:1912年2月12日,在袁世凯软硬兼施的逼迫下,清廷接受南京临时政府提出的优待条件,发布退位诏书,宣统皇帝退位。清朝260多年的统治结束

⑵袁世凯就职:3月,袁世凯在北京就任中华民国临时大总统。4月,孙中山正式辞去临时大总统职务。临时政府迁往北京。辛亥革命的成果被袁世凯窃取

2.二次革命

⑴背景:

①袁世凯就任临时大总统后,公然背弃誓言,一再破坏《临时约法》。

②1912年8月,同盟会会员宋教仁等人组成国民党,并在第一届国会选举中占据明显优势。

⑵导火线:1913年春,准备北上组阁的宋教仁被袁世凯的亲信刺杀。

⑶概况:“宋教仁案”发生后,袁世凯与外国银行团签订条件苛刻的借款合同,积极进行军事部署,随后下令罢免由国民党人担任的江西、广东、安徽三省都督,并密令北洋军南下。孙中山和黄兴等被迫发布讨袁宣言和通电,二次革命爆发。

⑷结果:因国民党力量涣散,二次革命很快被袁世凯镇压下去。孙中山、黄兴等流亡日本。

3.辛亥革命的评价

有人说辛亥革命既是一次成功的革命,也是一次失败的革命。请说明你的理由。

⑴成功(意义):

①政治:辛亥革命推翻了清王朝的统治,宣告了中国两千多年君主专制制度的终结。

它拉开了中国完全意义上的近代民族民主革命的序幕。

②思想:极大地推动了中华民族的思想解放,打开了中国进步潮流的闸门。

⑵失败:辛亥革命并没有解决近代中国社会的主要矛盾,没有完成民族独立、人民解放的历史任务,中国半殖民地半封建的社会性质没有改变。

第10课 帝制复辟与军阀割据

一、帝制复辟

1.准备

对内:⑴镇压二次革命后,袁世凯强迫国会选举他为正式大总统,下令解散国民党和国会。

⑵废除《中华民国临时约法》,颁布《中华民国约法》,改内阁制为总统制。

⑶修改总统选举法,规定总统可无限期连任,可指定继承人。

对外:袁世凯为实现皇帝梦,不惜牺牲国家主权和民族利益,最终接受“二十一条”的大部分内容,主要包括承认日本接管德国在山东的一切权益,承认日本在“南满”和蒙古的特殊权利等。

2.复辟:1915年底,袁世凯下令改中华民国为中华帝国,年号“洪宪”,以1916年为洪宪元年,准备在元旦举行登基大典。

二、护国战争

1.背景:对袁世凯的复辟活动,孙中山发表讨袁檄文,号召爱国豪杰共同奋起,维护共和制度。本来依附袁世凯的梁启超与学生蔡锷先后离开北京,前往南方筹划讨袁事宜。

2.概况:⑴1915年底,蔡锷、李烈钧、唐继尧在云南宣告独立,组织护国军北上讨袁。护国战争爆发。

⑵袁世凯纠集重兵围剿护国军。但是,他的复辟行径不得人心,北洋军队人心涣散,节节败退。不少省份宣布独立,脱离袁世凯政府。袁世凯众叛亲离,成了孤家寡人。

3.结果:1916年3月,袁世凯被迫宣布取消帝制,6月在绝望中死去。护国战争结束。

三、军阀割据

1.背景:袁世凯死后,北洋军阀分裂。

2.主要派系:⑴直系军阀:以冯国璋和曹锟为首,控制直隶、江苏、江西、湖北等省。

⑵皖系军阀:以段祺瑞为首,掌握北京政府,控制安徽、浙江、山东、福建、陕西等省。

⑶奉系军阀:以张作霖为首,盘踞东北。

⑷其他军阀:滇系(唐继尧占领云南、贵州)、桂系(陆荣廷占领广东、广西)。

3.手段:为了争夺地盘,不惜出卖国家利益,依附帝国主义。

4.影响:大小军阀连年混战,中国陷入了军阀割据纷争的动乱之中。

2025年秋新教材八上《历史》必背知识(默写版)

班级 姓名

第三单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立

第8课 中国同盟会

一、孙中山早年的革命活动

1.地位:孙中山是伟大的 先行者

2.早年革命活动:

⑴思想转变:从改良到革命。1894年,孙中山上书李鸿章,提出变法自强等多项改革建议,遭到冷遇;他认 识到,只有推翻 的专制统治,才能拯救中国

⑵成立兴中会: 年11月,孙中山在 成立兴中会,提出“ ”,号召“驱除鞑虏,恢复中国,创立合众政府”。

⑶策划广州起义

①经过:1895年,孙中山联络陆皓东等人成立香港兴中会总会,同时准备在 发动武装起义。10月,起义消息泄露, 等人被捕牺牲,起义失败。

②结果:起义失败。孙中山流亡海外,先后在日、美、英等国考察社会实际,发展革命组织。

二、同盟会与三民主义

1.成立基础:

⑴政治基础:《 》签订后,清政府沦为帝国主义统治中国的工具,国内革命情绪日趋高涨

⑵思想基础:随着资产阶级革命思想的迅速传播,出现了章炳麟的《 》、邹容的《 》、陈天华的《 》和《 》等著作。这些著作号召人们起来推翻清政府的统治,建立

⑶组织基础:各种革命团体也纷纷成立,影响较大的有 和

⑷领导基础:孙中山的主张逐渐得到其他革命党人的认同。 成为革命党公认的领袖。

2.成立:1905年8月,孙中山联合兴中会、华兴会、光复会等革命团体的成员,在日本东京成立 。

3.内容:⑴确立纲领:确定了“ , , , ”的政治纲领。

⑵建立机构:选举 为同盟会总理,建立领导机构。

⑶创办机关报:大会决定创办《 》作为同盟会机关报。

4.性质:中国同盟会是第一个 、 的资产阶级革命政党。

5.意义:使全国资产阶级革命派有了一个统一的 和明确的 ,有力推动了全国 的发展。

6.三民主义的内容:孙中山在《民报》发刊词中,将同盟会的政治纲领阐发为“ ”“ ”“ ”,后称“ ”。

7.三民主义的意义: 成为孙中山领导资产阶级革命的 。

三、革命志士的奋斗

名称 时间 领导者 经过 意义

萍浏醴 起义 1906年冬 刘道一、蔡绍南 同盟会在江西、湖南交界的萍乡、 浏阳、醴陵发动武装起义,3万余人参加,奋战一个多月后失败 同盟会成立后领导的 ,起义失败,但同盟会的声望由此大振

安庆起义 1907年夏 徐锡麟、秋瑾 光复会会员徐锡麟在安庆发动起义,因寡不敌众而失败, 死难。革命党人 在浙江绍兴策应安庆起义,事发被捕,英勇就义 /

广州起义 1911年 黄兴等人 黄兴率领100余名革命党人攻入两广总督衙门,革命党人与清军展开激烈巷战,终因众寡悬殊,起义失败,很多革命党人壮烈牺牲 革命党人 的精神和 的英雄气概,极大地鼓舞了全国人民的斗志

第9课 辛亥革命

一、武昌起义

1.背景:1911年9月,清政府调湖北新军到四川镇压 ,武昌空虚。在同盟会反清革命思想影响下,湖北革命组织 与 ,积极谋划起义。

2.主要力量:湖北 中倾向革命的士兵。

3.爆发:⑴10月10日晚, 城内新军工程营的革命党人首先起义,夺取军械库,进攻总督衙门。

⑵随后,汉阳、汉口的新军起义响应,革命在 取得胜利。

4.成果:10月11日,起义军成立湖北军政府,推举新军将领 为都督。

5.发展:⑴ 胜利后,各省纷纷响应。到11月下旬,全国已有一半以上的省份宣布独立,支持革命。

⑵1911年是农历辛亥年,历史上称这次革命为“ ”。

二、中华民国建立与《中华民国临时约法》

1.中华民国的建立

⑴背景:1911年12月下旬,孙中山自海外归来,随后独立各省代表在南京集会,选举 为临时大总统。

⑵标志: 年1月1日, 在南京宣誓就职,宣告 成立。

⑶举措:

①纪年:以1912年为 ,改用阳历。

②机构:选举 为副总统;成立临时参议院,由各省会议代表任参议员。

⑷意义:南京临时政府的成立是孙中山领导的 的重要成果。

2.中华民国临时约法

⑴颁布: 年3月, 以临时大总统名义颁布了由临时参议院制定的《 》。

⑵主要内容:①主权在民:中华民国的主权属于 。

②平等自由

A平等:国民不分种族、阶级、宗教信仰,一律 。

B自由:国民有人身、居住、言论、出版、集会、结社、宗教信仰及请愿、考试、选举、参政等自由和权利。

③三权分立:参议院行使 ,国务员辅佐临时大总统行使 并负其责任,法院行使 ,司法独立等。

⑶性质:是中国历史上第一部具有 的重要文件。

⑷影响:它肯定了资产阶级民主共和制度和民主自由原则,是 的重要成果,但在当时的历史条件下难有实际的约束效力。

三、袁世凯窃取革命果实与二次革命

1.袁世凯窃取革命果实

⑴宣统帝退位:1912年2月12日,在 软硬兼施的逼迫下,清廷接受南京临时政府提出的优待条件,发布退位诏书, 皇帝退位。清朝260多年的统治结束

⑵袁世凯就职:3月,袁世凯在北京就任中华民国临时大总统。4月,孙中山正式辞去临时大总统职务。临时政府迁往 。辛亥革命的成果被 窃取

2.二次革命

⑴背景:

①袁世凯就任临时大总统后,公然背弃誓言,一再破坏《临时约法》。

②1912年8月,同盟会会员 等人组成国民党,并在第一届国会选举中占据明显优势。

⑵导火线:1913年春,准备北上组阁的 被袁世凯的亲信刺杀。

⑶概况:“宋教仁案”发生后,袁世凯与外国银行团签订条件苛刻的借款合同,积极进行军事部署,随后下令罢免由国民党人担任的江西、广东、安徽三省都督,并密令北洋军南下。孙中山和黄兴等被迫发布

宣言和通电,二次革命爆发。

⑷结果:因国民党力量涣散, 很快被袁世凯镇压下去。孙中山、黄兴等流亡日本。

3.辛亥革命的评价

有人说辛亥革命既是一次成功的革命,也是一次失败的革命。请说明你的理由。

⑴成功(意义):

①政治:辛亥革命推翻了 ,宣告了 的终结。

它拉开了中国完全意义上的 的序幕。

②思想:极大地推动了中华民族的 ,打开了中国进步潮流的闸门。

⑵失败:辛亥革命并没有解决近代中国社会的 ,没有完成 、 的历史任务,中国 的社会性质没有改变。

第10课 帝制复辟与军阀割据

一、帝制复辟

1.准备

对内:⑴镇压二次革命后, 强迫国会选举他为正式大总统,下令解散国民党和国会。

⑵废除《中华民国临时约法》,颁布《 》,改内阁制为 。

⑶修改总统选举法,规定总统可 连任,可指定继承人。

对外:袁世凯为实现皇帝梦,不惜牺牲国家主权和民族利益,最终接受“ ”的大部分内容,主要包括承认日本接管德国在 的一切权益,承认日本在“南满”和蒙古的特殊权利等。

2.复辟: 年底,袁世凯下令改中华民国为中华帝国,年号“ ”,以1916年为 元年,准备在元旦举行登基大典。

二、护国战争

1.背景:对袁世凯的复辟活动,孙中山发表讨袁檄文,号召爱国豪杰共同奋起,维护 制度。本来依附袁世凯的梁启超与学生 先后离开北京,前往南方筹划讨袁事宜。

2.概况:⑴1915年底, 、 、 在云南宣告独立,组织护国军北上讨袁。 战争爆发。

⑵袁世凯纠集重兵围剿护国军。但是,他的 行径不得人心,北洋军队人心涣散,节节败退。不少省份宣布独立,脱离袁世凯政府。袁世凯众叛亲离,成了孤家寡人。

3.结果: 年3月,袁世凯被迫宣布取消 ,6月在绝望中死去。护国战争结束。

三、军阀割据

1.背景:袁世凯死后, 军阀分裂。

2.主要派系:⑴直系军阀:以 和 为首,控制直隶、江苏、江西、湖北等省。

⑵皖系军阀:以 为首,掌握北京政府,控制安徽、浙江、山东、福建、陕西等省。

⑶奉系军阀:以 为首,盘踞 。

⑷其他军阀:滇系(唐继尧占领云南、贵州)、桂系(陆荣廷占领广东、广西)。

3.手段:为了争夺地盘,不惜出卖 ,依附 。

4.影响:大小军阀连年混战,中国陷入了 的动乱之中。

2025年秋新教材八上《历史》必背知识(背诵版)

班级 姓名

第三单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立

第8课 中国同盟会

一、孙中山早年的革命活动

1.地位:孙中山是伟大的民主革命先行者

2.早年革命活动:

⑴思想转变:从改良到革命。1894年,孙中山上书李鸿章,提出变法自强等多项改革建议,遭到冷遇;他认 识到,只有推翻清政府的专制统治,才能拯救中国

⑵成立兴中会:1894年11月,孙中山在檀香山成立兴中会,提出“振兴中华”,号召“驱除鞑虏,恢复中国,创立合众政府”。

⑶策划广州起义

①经过:1895年,孙中山联络陆皓东等人成立香港兴中会总会,同时准备在广州发动武装起义。10月,起义消息泄露,陆皓东等人被捕牺牲,起义失败。

②结果:起义失败。孙中山流亡海外,先后在日、美、英等国考察社会实际,发展革命组织。

二、同盟会与三民主义

1.成立基础:

⑴政治基础:《辛丑条约》签订后,清政府沦为帝国主义统治中国的工具,国内革命情绪日趋高涨

⑵思想基础:随着资产阶级革命思想的迅速传播,出现了章炳麟的《驳康有为论革命书》、邹容的《革命军》、陈天华的《猛回头》和《警世钟》等著作。这些著作号召人们起来推翻清政府的统治,建立民主共和制度

⑶组织基础:各种革命团体也纷纷成立,影响较大的有华兴会和光复会

⑷领导基础:孙中山的主张逐渐得到其他革命党人的认同。孙中山成为革命党公认的领袖。

2.成立:1905年8月,孙中山联合兴中会、华兴会、光复会等革命团体的成员,在日本东京成立中国同盟会。

3.内容:⑴确立纲领:确定了“驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权”的政治纲领。

⑵建立机构:选举孙中山为同盟会总理,建立领导机构。

⑶创办机关报:大会决定创办《民报》作为同盟会机关报。

4.性质:中国同盟会是第一个全国规模的、统一的资产阶级革命政党。

5.意义:使全国资产阶级革命派有了一个统一的领导机构和明确的奋斗目标,有力推动了全国革命运动的发展。

6.三民主义的内容:孙中山在《民报》发刊词中,将同盟会的政治纲领阐发为“民族主义”“民权主义”“民生主义”,后称“三民主义”。

7.三民主义的意义:三民主义成为孙中山领导资产阶级革命的指导思想。

三、革命志士的奋斗

名称 时间 领导者 经过 意义

萍浏醴 起义 1906年冬 刘道一、蔡绍南 同盟会在江西、湖南交界的萍乡、 浏阳、醴陵发动武装起义,3万余人参加,奋战一个多月后失败 同盟会成立后领导的第一次武装起义,起义失败,但同盟会的声望由此大振

安庆起义 1907年夏 徐锡麟、秋瑾 光复会会员徐锡麟在安庆发动起义,因寡不敌众而失败,徐锡麟死难。革命党人秋瑾在浙江绍兴策应安庆起义,事发被捕,英勇就义 /

广州起义 1911年 黄兴等人 黄兴率领100余名革命党人攻入两广总督衙门,革命党人与清军展开激烈巷战,终因众寡悬殊,起义失败,很多革命党人壮烈牺牲 革命党人不屈不挠的精神和视死如归的英雄气概,极大地鼓舞了全国人民的斗志

第9课 辛亥革命

一、武昌起义

1.背景:1911年9月,清政府调湖北新军到四川镇压保路运动,武昌空虚。在同盟会反清革命思想影响下,湖北革命组织文学社与共进会,积极谋划起义。

2.主要力量:湖北新军中倾向革命的士兵。

3.爆发:⑴10月10日晚,武昌城内新军工程营的革命党人首先起义,夺取军械库,进攻总督衙门。

⑵随后,汉阳、汉口的新军起义响应,革命在武汉三镇取得胜利。

4.成果:10月11日,起义军成立湖北军政府,推举新军将领黎元洪为都督。

5.发展:⑴武昌起义胜利后,各省纷纷响应。到11月下旬,全国已有一半以上的省份宣布独立,支持革命。

⑵1911年是农历辛亥年,历史上称这次革命为“辛亥革命”。

二、中华民国建立与《中华民国临时约法》

1.中华民国的建立

⑴背景:1911年12月下旬,孙中山自海外归来,随后独立各省代表在南京集会,选举孙中山为临时大总统。

⑵标志:1912年1月1日,孙中山在南京宣誓就职,宣告中华民国临时政府成立。

⑶举措:

①纪年:以1912年为中华民国元年,改用阳历。

②机构:选举黎元洪为副总统;成立临时参议院,由各省会议代表任参议员。

⑷意义:南京临时政府的成立是孙中山领导的资产阶级民主革命的重要成果。

2.中华民国临时约法

⑴颁布:1912年3月,孙中山以临时大总统名义颁布了由临时参议院制定的《中华民国临时约法》。

⑵主要内容:①主权在民:中华民国的主权属于全体国民。

②平等自由

A平等:国民不分种族、阶级、宗教信仰,一律平等。

B自由:国民有人身、居住、言论、出版、集会、结社、宗教信仰及请愿、考试、选举、参政等自由和权利。

③三权分立:参议院行使立法权,国务员辅佐临时大总统行使行政权并负其责任,法院行使司法权,司法独立等。

⑶性质:是中国历史上第一部具有资产阶级共和国宪法性质的重要文件。

⑷影响:它肯定了资产阶级民主共和制度和民主自由原则,是辛亥革命的重要成果,但在当时的历史条件下难有实际的约束效力。

三、袁世凯窃取革命果实与二次革命

1.袁世凯窃取革命果实

⑴宣统帝退位:1912年2月12日,在袁世凯软硬兼施的逼迫下,清廷接受南京临时政府提出的优待条件,发布退位诏书,宣统皇帝退位。清朝260多年的统治结束

⑵袁世凯就职:3月,袁世凯在北京就任中华民国临时大总统。4月,孙中山正式辞去临时大总统职务。临时政府迁往北京。辛亥革命的成果被袁世凯窃取

2.二次革命

⑴背景:

①袁世凯就任临时大总统后,公然背弃誓言,一再破坏《临时约法》。

②1912年8月,同盟会会员宋教仁等人组成国民党,并在第一届国会选举中占据明显优势。

⑵导火线:1913年春,准备北上组阁的宋教仁被袁世凯的亲信刺杀。

⑶概况:“宋教仁案”发生后,袁世凯与外国银行团签订条件苛刻的借款合同,积极进行军事部署,随后下令罢免由国民党人担任的江西、广东、安徽三省都督,并密令北洋军南下。孙中山和黄兴等被迫发布讨袁宣言和通电,二次革命爆发。

⑷结果:因国民党力量涣散,二次革命很快被袁世凯镇压下去。孙中山、黄兴等流亡日本。

3.辛亥革命的评价

有人说辛亥革命既是一次成功的革命,也是一次失败的革命。请说明你的理由。

⑴成功(意义):

①政治:辛亥革命推翻了清王朝的统治,宣告了中国两千多年君主专制制度的终结。

它拉开了中国完全意义上的近代民族民主革命的序幕。

②思想:极大地推动了中华民族的思想解放,打开了中国进步潮流的闸门。

⑵失败:辛亥革命并没有解决近代中国社会的主要矛盾,没有完成民族独立、人民解放的历史任务,中国半殖民地半封建的社会性质没有改变。

第10课 帝制复辟与军阀割据

一、帝制复辟

1.准备

对内:⑴镇压二次革命后,袁世凯强迫国会选举他为正式大总统,下令解散国民党和国会。

⑵废除《中华民国临时约法》,颁布《中华民国约法》,改内阁制为总统制。

⑶修改总统选举法,规定总统可无限期连任,可指定继承人。

对外:袁世凯为实现皇帝梦,不惜牺牲国家主权和民族利益,最终接受“二十一条”的大部分内容,主要包括承认日本接管德国在山东的一切权益,承认日本在“南满”和蒙古的特殊权利等。

2.复辟:1915年底,袁世凯下令改中华民国为中华帝国,年号“洪宪”,以1916年为洪宪元年,准备在元旦举行登基大典。

二、护国战争

1.背景:对袁世凯的复辟活动,孙中山发表讨袁檄文,号召爱国豪杰共同奋起,维护共和制度。本来依附袁世凯的梁启超与学生蔡锷先后离开北京,前往南方筹划讨袁事宜。

2.概况:⑴1915年底,蔡锷、李烈钧、唐继尧在云南宣告独立,组织护国军北上讨袁。护国战争爆发。

⑵袁世凯纠集重兵围剿护国军。但是,他的复辟行径不得人心,北洋军队人心涣散,节节败退。不少省份宣布独立,脱离袁世凯政府。袁世凯众叛亲离,成了孤家寡人。

3.结果:1916年3月,袁世凯被迫宣布取消帝制,6月在绝望中死去。护国战争结束。

三、军阀割据

1.背景:袁世凯死后,北洋军阀分裂。

2.主要派系:⑴直系军阀:以冯国璋和曹锟为首,控制直隶、江苏、江西、湖北等省。

⑵皖系军阀:以段祺瑞为首,掌握北京政府,控制安徽、浙江、山东、福建、陕西等省。

⑶奉系军阀:以张作霖为首,盘踞东北。

⑷其他军阀:滇系(唐继尧占领云南、贵州)、桂系(陆荣廷占领广东、广西)。

3.手段:为了争夺地盘,不惜出卖国家利益,依附帝国主义。

4.影响:大小军阀连年混战,中国陷入了军阀割据纷争的动乱之中。

2025年秋新教材八上《历史》必背知识(默写版)

班级 姓名

第三单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立

第8课 中国同盟会

一、孙中山早年的革命活动

1.地位:孙中山是伟大的 先行者

2.早年革命活动:

⑴思想转变:从改良到革命。1894年,孙中山上书李鸿章,提出变法自强等多项改革建议,遭到冷遇;他认 识到,只有推翻 的专制统治,才能拯救中国

⑵成立兴中会: 年11月,孙中山在 成立兴中会,提出“ ”,号召“驱除鞑虏,恢复中国,创立合众政府”。

⑶策划广州起义

①经过:1895年,孙中山联络陆皓东等人成立香港兴中会总会,同时准备在 发动武装起义。10月,起义消息泄露, 等人被捕牺牲,起义失败。

②结果:起义失败。孙中山流亡海外,先后在日、美、英等国考察社会实际,发展革命组织。

二、同盟会与三民主义

1.成立基础:

⑴政治基础:《 》签订后,清政府沦为帝国主义统治中国的工具,国内革命情绪日趋高涨

⑵思想基础:随着资产阶级革命思想的迅速传播,出现了章炳麟的《 》、邹容的《 》、陈天华的《 》和《 》等著作。这些著作号召人们起来推翻清政府的统治,建立

⑶组织基础:各种革命团体也纷纷成立,影响较大的有 和

⑷领导基础:孙中山的主张逐渐得到其他革命党人的认同。 成为革命党公认的领袖。

2.成立:1905年8月,孙中山联合兴中会、华兴会、光复会等革命团体的成员,在日本东京成立 。

3.内容:⑴确立纲领:确定了“ , , , ”的政治纲领。

⑵建立机构:选举 为同盟会总理,建立领导机构。

⑶创办机关报:大会决定创办《 》作为同盟会机关报。

4.性质:中国同盟会是第一个 、 的资产阶级革命政党。

5.意义:使全国资产阶级革命派有了一个统一的 和明确的 ,有力推动了全国 的发展。

6.三民主义的内容:孙中山在《民报》发刊词中,将同盟会的政治纲领阐发为“ ”“ ”“ ”,后称“ ”。

7.三民主义的意义: 成为孙中山领导资产阶级革命的 。

三、革命志士的奋斗

名称 时间 领导者 经过 意义

萍浏醴 起义 1906年冬 刘道一、蔡绍南 同盟会在江西、湖南交界的萍乡、 浏阳、醴陵发动武装起义,3万余人参加,奋战一个多月后失败 同盟会成立后领导的 ,起义失败,但同盟会的声望由此大振

安庆起义 1907年夏 徐锡麟、秋瑾 光复会会员徐锡麟在安庆发动起义,因寡不敌众而失败, 死难。革命党人 在浙江绍兴策应安庆起义,事发被捕,英勇就义 /

广州起义 1911年 黄兴等人 黄兴率领100余名革命党人攻入两广总督衙门,革命党人与清军展开激烈巷战,终因众寡悬殊,起义失败,很多革命党人壮烈牺牲 革命党人 的精神和 的英雄气概,极大地鼓舞了全国人民的斗志

第9课 辛亥革命

一、武昌起义

1.背景:1911年9月,清政府调湖北新军到四川镇压 ,武昌空虚。在同盟会反清革命思想影响下,湖北革命组织 与 ,积极谋划起义。

2.主要力量:湖北 中倾向革命的士兵。

3.爆发:⑴10月10日晚, 城内新军工程营的革命党人首先起义,夺取军械库,进攻总督衙门。

⑵随后,汉阳、汉口的新军起义响应,革命在 取得胜利。

4.成果:10月11日,起义军成立湖北军政府,推举新军将领 为都督。

5.发展:⑴ 胜利后,各省纷纷响应。到11月下旬,全国已有一半以上的省份宣布独立,支持革命。

⑵1911年是农历辛亥年,历史上称这次革命为“ ”。

二、中华民国建立与《中华民国临时约法》

1.中华民国的建立

⑴背景:1911年12月下旬,孙中山自海外归来,随后独立各省代表在南京集会,选举 为临时大总统。

⑵标志: 年1月1日, 在南京宣誓就职,宣告 成立。

⑶举措:

①纪年:以1912年为 ,改用阳历。

②机构:选举 为副总统;成立临时参议院,由各省会议代表任参议员。

⑷意义:南京临时政府的成立是孙中山领导的 的重要成果。

2.中华民国临时约法

⑴颁布: 年3月, 以临时大总统名义颁布了由临时参议院制定的《 》。

⑵主要内容:①主权在民:中华民国的主权属于 。

②平等自由

A平等:国民不分种族、阶级、宗教信仰,一律 。

B自由:国民有人身、居住、言论、出版、集会、结社、宗教信仰及请愿、考试、选举、参政等自由和权利。

③三权分立:参议院行使 ,国务员辅佐临时大总统行使 并负其责任,法院行使 ,司法独立等。

⑶性质:是中国历史上第一部具有 的重要文件。

⑷影响:它肯定了资产阶级民主共和制度和民主自由原则,是 的重要成果,但在当时的历史条件下难有实际的约束效力。

三、袁世凯窃取革命果实与二次革命

1.袁世凯窃取革命果实

⑴宣统帝退位:1912年2月12日,在 软硬兼施的逼迫下,清廷接受南京临时政府提出的优待条件,发布退位诏书, 皇帝退位。清朝260多年的统治结束

⑵袁世凯就职:3月,袁世凯在北京就任中华民国临时大总统。4月,孙中山正式辞去临时大总统职务。临时政府迁往 。辛亥革命的成果被 窃取

2.二次革命

⑴背景:

①袁世凯就任临时大总统后,公然背弃誓言,一再破坏《临时约法》。

②1912年8月,同盟会会员 等人组成国民党,并在第一届国会选举中占据明显优势。

⑵导火线:1913年春,准备北上组阁的 被袁世凯的亲信刺杀。

⑶概况:“宋教仁案”发生后,袁世凯与外国银行团签订条件苛刻的借款合同,积极进行军事部署,随后下令罢免由国民党人担任的江西、广东、安徽三省都督,并密令北洋军南下。孙中山和黄兴等被迫发布

宣言和通电,二次革命爆发。

⑷结果:因国民党力量涣散, 很快被袁世凯镇压下去。孙中山、黄兴等流亡日本。

3.辛亥革命的评价

有人说辛亥革命既是一次成功的革命,也是一次失败的革命。请说明你的理由。

⑴成功(意义):

①政治:辛亥革命推翻了 ,宣告了 的终结。

它拉开了中国完全意义上的 的序幕。

②思想:极大地推动了中华民族的 ,打开了中国进步潮流的闸门。

⑵失败:辛亥革命并没有解决近代中国社会的 ,没有完成 、 的历史任务,中国 的社会性质没有改变。

第10课 帝制复辟与军阀割据

一、帝制复辟

1.准备

对内:⑴镇压二次革命后, 强迫国会选举他为正式大总统,下令解散国民党和国会。

⑵废除《中华民国临时约法》,颁布《 》,改内阁制为 。

⑶修改总统选举法,规定总统可 连任,可指定继承人。

对外:袁世凯为实现皇帝梦,不惜牺牲国家主权和民族利益,最终接受“ ”的大部分内容,主要包括承认日本接管德国在 的一切权益,承认日本在“南满”和蒙古的特殊权利等。

2.复辟: 年底,袁世凯下令改中华民国为中华帝国,年号“ ”,以1916年为 元年,准备在元旦举行登基大典。

二、护国战争

1.背景:对袁世凯的复辟活动,孙中山发表讨袁檄文,号召爱国豪杰共同奋起,维护 制度。本来依附袁世凯的梁启超与学生 先后离开北京,前往南方筹划讨袁事宜。

2.概况:⑴1915年底, 、 、 在云南宣告独立,组织护国军北上讨袁。 战争爆发。

⑵袁世凯纠集重兵围剿护国军。但是,他的 行径不得人心,北洋军队人心涣散,节节败退。不少省份宣布独立,脱离袁世凯政府。袁世凯众叛亲离,成了孤家寡人。

3.结果: 年3月,袁世凯被迫宣布取消 ,6月在绝望中死去。护国战争结束。

三、军阀割据

1.背景:袁世凯死后, 军阀分裂。

2.主要派系:⑴直系军阀:以 和 为首,控制直隶、江苏、江西、湖北等省。

⑵皖系军阀:以 为首,掌握北京政府,控制安徽、浙江、山东、福建、陕西等省。

⑶奉系军阀:以 为首,盘踞 。

⑷其他军阀:滇系(唐继尧占领云南、贵州)、桂系(陆荣廷占领广东、广西)。

3.手段:为了争夺地盘,不惜出卖 ,依附 。

4.影响:大小军阀连年混战,中国陷入了 的动乱之中。

同课章节目录

- 第一单元 中国开始沦为半殖民地半封建社会

- 第1课 鸦片战争

- 第2课 第二次鸦片战争

- 第3课 太平天国运动

- 第二单元 近代化的早期探索与民族危机的加剧

- 第4课 洋务运动

- 第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮

- 第6课 戊戌变法

- 第7课 八国联军侵华与《辛丑条约》签订

- 第三单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立

- 第8课 革命先行者孙中山

- 第9课 辛亥革命

- 第10课 中华民国的创建

- 第11课 北洋政府的统治与军阀割据

- 第四单元 新民主主义革命的开始

- 第12课 新文化运动

- 第13课 五四运动

- 第14课 中国共产党诞生

- 第五单元 从国共合作到国共对立

- 第15课 北伐战争

- 第16课 毛泽东开辟井冈山道路

- 第17课 中国工农红军长征

- 第六单元 中华民族的抗日战争

- 第18课 从九一八事变到西安事变

- 第19课 七七事变与全民族抗战

- 第20课 正面战场的抗战

- 第21课 敌后战场的抗战

- 第22课 抗日战争的胜利

- 第七单元 人民解放战争

- 第23课 内战爆发

- 第24课 人民解放战争的胜利

- 第八单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

- 第25课 经济和社会生活的变化

- 第26课 教育文化事业的发展

- 第27课 活动课:考察近代历史遗迹