2.1群落的结构(第1课时)课件(共31张PPT)——高中生物学人教版(2019)选择性必修二

文档属性

| 名称 | 2.1群落的结构(第1课时)课件(共31张PPT)——高中生物学人教版(2019)选择性必修二 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 21.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2025-06-30 23:26:04 | ||

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

第一节 群落的结构

第二章 群落及其演替

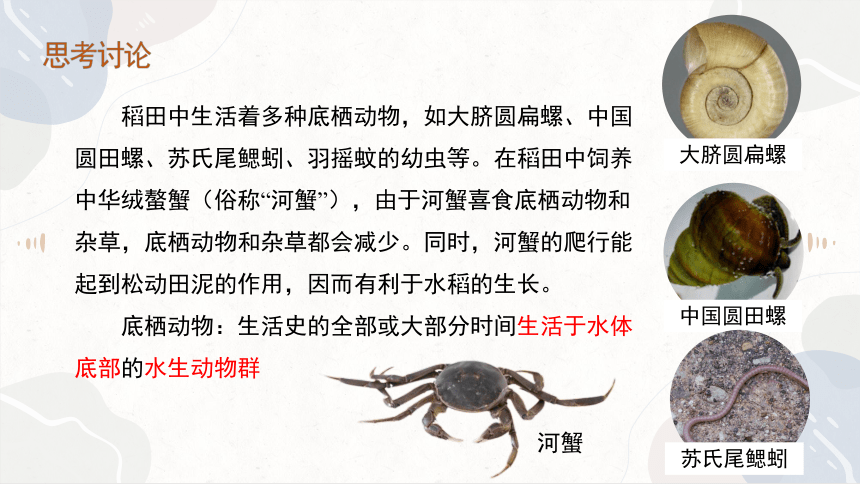

思考讨论

稻田中生活着多种底栖动物,如大脐圆扁螺、中国圆田螺、苏氏尾鳃蚓、羽摇蚊的幼虫等。在稻田中饲养中华绒螯蟹(俗称“河蟹”),由于河蟹喜食底栖动物和杂草,底栖动物和杂草都会减少。同时,河蟹的爬行能起到松动田泥的作用,因而有利于水稻的生长。

底栖动物:生活史的全部或大部分时间生活于水体底部的水生动物群

大脐圆扁螺

中国圆田螺

苏氏尾鳃蚓

河蟹

思考讨论

1.河蟹与底栖动物(如螺类)的关系是怎样的?

河蟹捕食底栖动物,它们之间存在捕食关系;河蟹和某些底栖动物可能还会捕食水中的浮游生物,因此河蟹与底栖动物的种间关系可能还包括种间竞争

2.提高河蟹的种群密度,稻田中其他动物种群会怎样的变化?

河蟹的种群密度增大,会使很多生物种群的数量发生变化。河蟹会吃掉更多的底栖动物和杂草,导致底栖动物等的数量减少;河蟹的爬行活动对田泥有松动作用,可以改善田泥的土壤肥力而有利于水稻的生长,可能会引起以水稻为食物的其他动物的数量增加

学习目标

1.阐明群落的概念

2.阐明群落的物种组成及种间关系

3.阐明群落是物种通过复杂的种间关系形成的有机整体

群落的物种组成

1

种间关系

2

1.概念

在相同时间聚集在一定地域中各种生物种群的集合,叫作生物群落,简称群落

注意:

有一定的时间和空间

一个群落必须包括该地域全部的生物,即必须有植物、动物、微生物三大功能类群

各种生物种群通过相互联系形成一个有机整体

群落

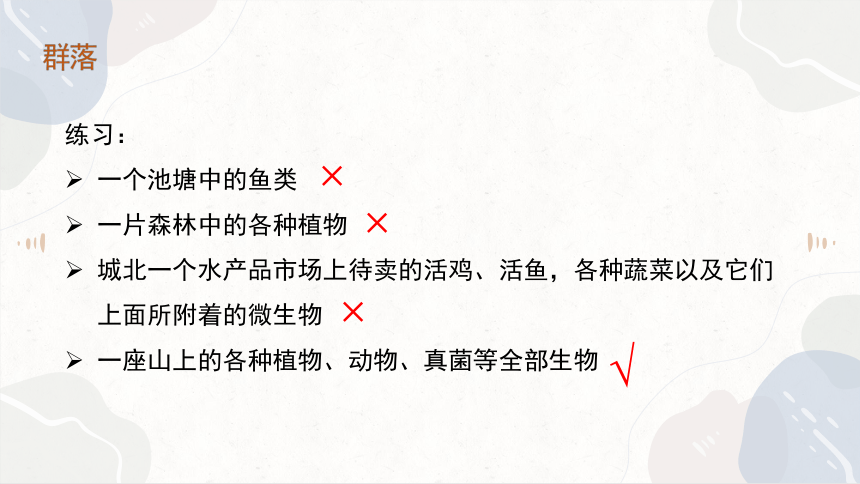

练习:

一个池塘中的鱼类

一片森林中的各种植物

城北一个水产品市场上待卖的活鸡、活鱼,各种蔬菜以及它们上面所附着的微生物

一座山上的各种植物、动物、真菌等全部生物

群落

√

×

×

×

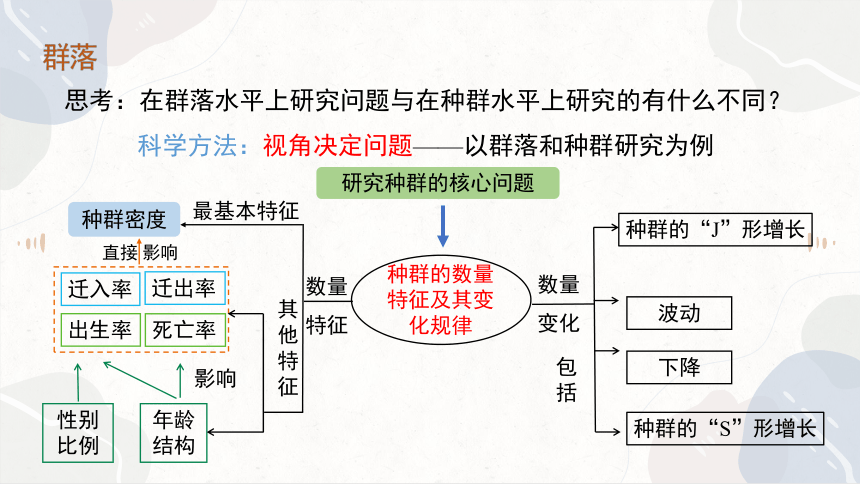

思考:在群落水平上研究问题与在种群水平上研究的有什么不同?

科学方法:视角决定问题——以群落和种群研究为例

群落

其他特征

最基本特征

数量特征

年龄结构

性别比例

出生率

死亡率

迁入率

迁出率

影响

直接 影响

波动

下降

研究种群的核心问题

种群密度

数量变化

包括

种群的数量特征及其变化规律

种群的“J”形增长

种群的“S”形增长

群落

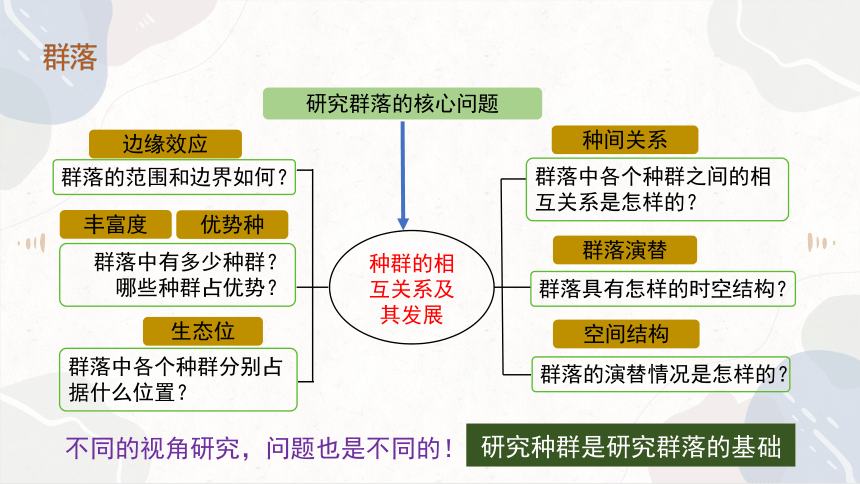

研究群落的核心问题

种群的相互关系及其发展

群落的范围和边界如何?

群落中有多少种群?

哪些种群占优势?

群落中各个种群分别占据什么位置?

群落中各个种群之间的相互关系是怎样的?

群落具有怎样的时空结构?

群落的演替情况是怎样的?

边缘效应

丰富度

优势种

生态位

种间关系

空间结构

群落演替

不同的视角研究,问题也是不同的!

研究种群是研究群落的基础

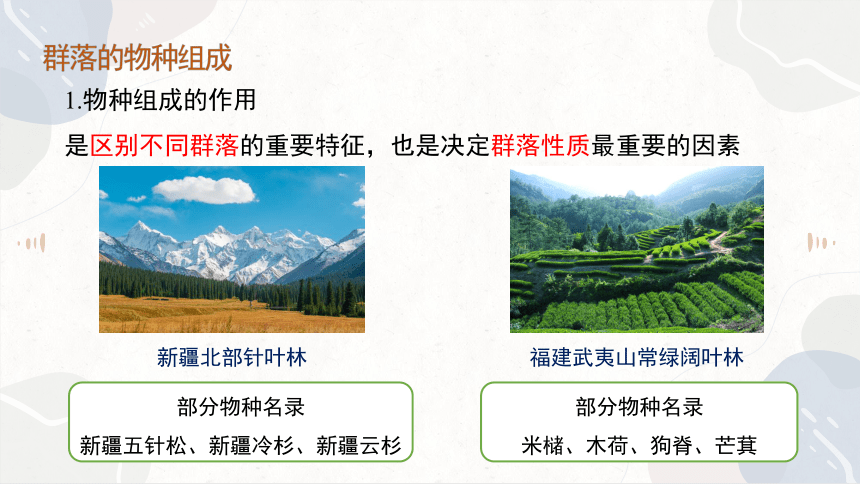

1.物种组成的作用

是区别不同群落的重要特征,也是决定群落性质最重要的因素

群落的物种组成

新疆北部针叶林

福建武夷山常绿阔叶林

部分物种名录

新疆五针松、新疆冷杉、新疆云杉

部分物种名录

米槠、木荷、狗脊、芒萁

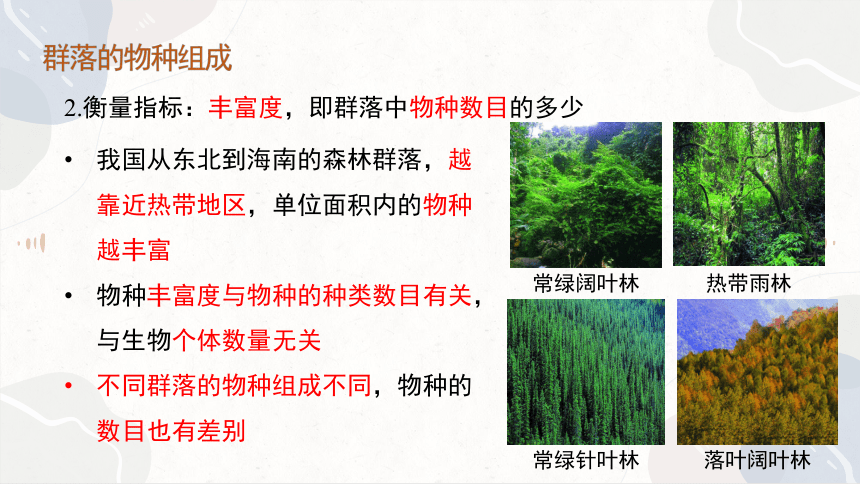

2.衡量指标:丰富度,即群落中物种数目的多少

群落的物种组成

常绿针叶林

热带雨林

常绿阔叶林

落叶阔叶林

我国从东北到海南的森林群落,越靠近热带地区,单位面积内的物种越丰富

物种丰富度与物种的种类数目有关,与生物个体数量无关

不同群落的物种组成不同,物种的数目也有差别

3.物种组成的规律

一般来说,环境条件愈优越,群落发育的时间愈长,生物种的数目愈多,群落的结构也愈复杂

4.物种丰富度的变化规律

随纬度的增加,物种丰富度逐渐降低

随海拔的升高,物种丰富度逐渐降低

随水深的增加,物种丰富度逐渐降低

群落的物种组成

5.群落物种组成中的优势种和常见种

(1)

对群落的结构和形成有明显控制作用的植物称为优势种

不同群落其物种组成的优势种是不同的

群落的物种组成

沙漠中的柠条

兴安落叶松

武夷山米槠

(2)常见种

一些物种虽然在群落中比较常见,但对其他物种的影响不大,它们就不占优势

例如:武夷山常绿阔叶林中的狗脊、芒萁

群落的物种组成

狗脊

芒萁

(3)群落的物种组成不是固定不变的

启示:

控制放牧强度对于维持草原群落稳定、实现可持续发展非常重要

群落的物种组成

正常放牧

过度放牧

一个群落中的物种不论多少,都不是随机的简单结合,而是通过复杂的种间关系,形成一个有机整体。

种间关系

种间关系

原始合作

互利共生

捕食

种间竞争

寄生

1.原始合作(互惠)——这种关系没有发展到“相互依存”

(1)概念

两种生物共同生活在一起时,双方都受益,但分开后,各自也能独立生活

(2)原始合作(互惠)的数量坐标图和营养关系图

种间关系

A

A

B

B

营养关系图

数量坐标图

2.互利共生——相互关系非常紧密

(1)概念

两种生物长期共同生活在一起、相互依存、彼此有利(一般不能独立生存)

(2)举例

豆科植物和根瘤菌

豆科植物为根瘤菌提供有机养料

根瘤菌为豆科植物提供含N养料

种间关系

(3)互利共生的数量坐标图和营养关系图

合作是必须的(即:活着时两者在自然状态下不会分开)

二者同时增加、同时减少,分开后至少一方无法独立生存

数量上呈现出“同生共死”的同步性变化

种间关系

数量坐标图

时间

个体数

0

生物A

生物B

A

B

营养关系图

3.种间竞争

(1)概念

两种或多种生物共同利用同样的有限资源和空间而产生的相互排斥的现象

(2)举例

同一草原上生活的非洲狮和斑鬣狗

(3)数量坐标图和营养关系图

种间关系

A

B

C

营养关系图

4.特点

生活环境、生活习性越相近的物种间竞争越激烈

竞争激烈程度取决于空间、食物重叠的范围

种间关系

数量坐标图

时间

个体数

0

生物A

生物B

数量坐标图

时间

个体数

0

A、B生存能力不同

生物A

生物B

“你死我活”型

“势均力敌”型

A、B生存能力相当

4.捕食

(1)概念

一种生物以另一种生物为食的现象

(2)举例:如翠鸟捕鱼、蜥蜴吃蝗虫

(3)数量坐标图和营养关系图

种间关系

被捕食者A

数量坐标图

时间

个体数

0

捕食者B

A

B

营养关系图

5.寄生

(1)概念

一种生物从另一种生物(宿主)的体液、组织或已消化的物质中获取营养并通常对宿主产生危害的现象

(2)举例:菟丝子与豆科植物

(3)数量坐标图和营养关系图

种间关系

B

A

营养关系图

A

B

营养关系图

体内寄生

体表寄生

4.特点

寄主(宿主)受害,寄生生物受益,分开对寄生生物不利

种间关系

数量坐标图

时间

个体数

0

寄生生物B

宿主(寄主)A

体内寄生

数量坐标图

时间

个体数

0

寄生生物B

宿主(寄主)A

体表寄生

分析种间关系对群落的影响

资料1 红尾鸲(qú)和鹟(wēng)都捕食飞虫,也常常从树叶及树冠末梢上啄食昆虫。在两种鸟共同生活的地区,红尾鸲喜欢在疏林和缓坡处活动,而鹟更喜欢选择密林和陡坡。如果只有一种鸟存在,那么无论红尾鸲还是鹟,它们觅食生境的范围都比共存时的更大。

讨论

1.红尾鸲和鹟的种间竞争对两个种群的分布有什么影响

红尾鸲和鹟的食性比较相似,种间竞争导致两个种群的分布范围缩小,甚至错开。

种间关系

鹟

蓝额红尾鸲

资料2 某地海边潮间带分布着海星藤壶、贻贝、帽贝、石鳖等动物,海星可以捕食该群落中的其他四种动物,其他四种动物之间无捕食关系。在一个16㎡的实验样地中,人为去除该样地中的所有海星,几个月后,藤壶在该实验样地中占据优势,数量最多;再过一段时间,贻贝成为最终占优势的物种。

2.说明捕食、种间竞争在群落中是怎样相互联系的

海星与其他四种动物存在捕食关系,后四种动物彼此存在种间竞争关系;自然状态下,他们可以共存,但人为去除海星之后,其他四种生物之间主要是种间竞争,且占优势的物种随时间推移而发生变化。由此可见,捕食会影响自然群落中不同物种之间种间竞争的强弱,进而调节物种的种群密度

种间关系

课堂小结

群落的结构

群落的物种组成

种间关系

意义

优势种

原始合作

种间竞争

群落的概念

物种丰富度

捕食

互利共生

寄生

1.藏狐分布于高原地带,喜食野兔等啮齿类动物。如图表示青藏高原某区域中藏狐与野兔相对数量的变化关系。下列叙述正确的是( )

A.野兔的数量变化对藏狐的数量起负反馈调节作用

B.根据甲、乙的数量变化可判断甲和乙分别是藏狐和野兔

C.野兔和藏狐的数量此消彼长,呈现出周期性的波动

D.此图也可反映根瘤菌和豆科植物的相对数量变化关系

解析:A、藏狐以野兔为食,二者之间为捕食关系,捕食者与被捕食者之间存在负反馈调节,A正确;B、根据甲、乙的数量变化可判断乙以甲为食,即甲和乙分别是野兔和藏狐,B错误;C、两者之间是捕食关系,不是竞争关系,不会此消彼长,C错误;D、根瘤菌和豆科植物之间是互利共生的关系,不是捕食关系,不能用图示关系表示,D错误。

课堂小测

A

2.如图表示3个共存物种的资源利用曲线,图a和图b中3个物种的资源利用状况不同。下面是对图a中3个物种与图b中3个物种相比较的几种说法,正确的是( )

A.图a中3个物种的种间竞争激烈

B.图b中3个物种的种内斗争激烈

C.如果资源有限,图a中物种2有被排除的危险,

图b中物种2也有被排除的危险

D.两图中物种间的种间竞争激烈程度相等

解析:从a、b两图分析可知,图a中3个物种共同利用的资源不多,因而种内斗争激烈,图b中3个物种有许多共同利用的资源,它们会因共同利用的资源而发生激烈的种间竞争,可排除A、B选项两图中物种间的种间竞争激烈程度是不相等的,故可排除D选项图a和图b中的物种2所需要的资源条件都与物种1和物种3所需要的存在交集,即物种1和物种3都同时和物种2发生竞争,因此在资源有限的情况下,物种2存在被排除的危险,C项正确。

C

3.若某林区的红松果实、某种小型鼠(以红松果实为食)和革蜱的数量变化具有如图所示的周期性波动特征。林区居民因革蜱叮咬而易患森林脑炎。据此分析,下列叙述错误的是( )

A.曲线③和①不能明显体现捕食关系,推测是小型鼠繁殖能力强所致

B.通过曲线②与③的关系推断小型鼠与革蜱不是互利共生关系

C.曲线③在K值上下波动,影响K值的主要因素是小型鼠的

出生率、死亡率、迁入率和迁出率

D.林区居民森林脑炎发病率会呈现与曲线②相似的波动特征

解析:A、曲线③和①不能明显体现捕食关系,③的变化可能是小型鼠繁殖能力强所致,A正确;B、由图中曲线②与③可知,两条曲线不是同升同降的关系,可推测小型鼠与革蜱不是互利共生关系,B正确;C、曲线③在K值上下波动,影响K值的主要因素是环境,C错误;D、林区居民因革蜱叮咬而易患森林脑炎,因此可推测发病率会呈现与曲线②相似的波动特征,D正确。

C

Thanks

生活如诗,意境深远,绚丽多彩

第一节 群落的结构

第二章 群落及其演替

思考讨论

稻田中生活着多种底栖动物,如大脐圆扁螺、中国圆田螺、苏氏尾鳃蚓、羽摇蚊的幼虫等。在稻田中饲养中华绒螯蟹(俗称“河蟹”),由于河蟹喜食底栖动物和杂草,底栖动物和杂草都会减少。同时,河蟹的爬行能起到松动田泥的作用,因而有利于水稻的生长。

底栖动物:生活史的全部或大部分时间生活于水体底部的水生动物群

大脐圆扁螺

中国圆田螺

苏氏尾鳃蚓

河蟹

思考讨论

1.河蟹与底栖动物(如螺类)的关系是怎样的?

河蟹捕食底栖动物,它们之间存在捕食关系;河蟹和某些底栖动物可能还会捕食水中的浮游生物,因此河蟹与底栖动物的种间关系可能还包括种间竞争

2.提高河蟹的种群密度,稻田中其他动物种群会怎样的变化?

河蟹的种群密度增大,会使很多生物种群的数量发生变化。河蟹会吃掉更多的底栖动物和杂草,导致底栖动物等的数量减少;河蟹的爬行活动对田泥有松动作用,可以改善田泥的土壤肥力而有利于水稻的生长,可能会引起以水稻为食物的其他动物的数量增加

学习目标

1.阐明群落的概念

2.阐明群落的物种组成及种间关系

3.阐明群落是物种通过复杂的种间关系形成的有机整体

群落的物种组成

1

种间关系

2

1.概念

在相同时间聚集在一定地域中各种生物种群的集合,叫作生物群落,简称群落

注意:

有一定的时间和空间

一个群落必须包括该地域全部的生物,即必须有植物、动物、微生物三大功能类群

各种生物种群通过相互联系形成一个有机整体

群落

练习:

一个池塘中的鱼类

一片森林中的各种植物

城北一个水产品市场上待卖的活鸡、活鱼,各种蔬菜以及它们上面所附着的微生物

一座山上的各种植物、动物、真菌等全部生物

群落

√

×

×

×

思考:在群落水平上研究问题与在种群水平上研究的有什么不同?

科学方法:视角决定问题——以群落和种群研究为例

群落

其他特征

最基本特征

数量特征

年龄结构

性别比例

出生率

死亡率

迁入率

迁出率

影响

直接 影响

波动

下降

研究种群的核心问题

种群密度

数量变化

包括

种群的数量特征及其变化规律

种群的“J”形增长

种群的“S”形增长

群落

研究群落的核心问题

种群的相互关系及其发展

群落的范围和边界如何?

群落中有多少种群?

哪些种群占优势?

群落中各个种群分别占据什么位置?

群落中各个种群之间的相互关系是怎样的?

群落具有怎样的时空结构?

群落的演替情况是怎样的?

边缘效应

丰富度

优势种

生态位

种间关系

空间结构

群落演替

不同的视角研究,问题也是不同的!

研究种群是研究群落的基础

1.物种组成的作用

是区别不同群落的重要特征,也是决定群落性质最重要的因素

群落的物种组成

新疆北部针叶林

福建武夷山常绿阔叶林

部分物种名录

新疆五针松、新疆冷杉、新疆云杉

部分物种名录

米槠、木荷、狗脊、芒萁

2.衡量指标:丰富度,即群落中物种数目的多少

群落的物种组成

常绿针叶林

热带雨林

常绿阔叶林

落叶阔叶林

我国从东北到海南的森林群落,越靠近热带地区,单位面积内的物种越丰富

物种丰富度与物种的种类数目有关,与生物个体数量无关

不同群落的物种组成不同,物种的数目也有差别

3.物种组成的规律

一般来说,环境条件愈优越,群落发育的时间愈长,生物种的数目愈多,群落的结构也愈复杂

4.物种丰富度的变化规律

随纬度的增加,物种丰富度逐渐降低

随海拔的升高,物种丰富度逐渐降低

随水深的增加,物种丰富度逐渐降低

群落的物种组成

5.群落物种组成中的优势种和常见种

(1)

对群落的结构和形成有明显控制作用的植物称为优势种

不同群落其物种组成的优势种是不同的

群落的物种组成

沙漠中的柠条

兴安落叶松

武夷山米槠

(2)常见种

一些物种虽然在群落中比较常见,但对其他物种的影响不大,它们就不占优势

例如:武夷山常绿阔叶林中的狗脊、芒萁

群落的物种组成

狗脊

芒萁

(3)群落的物种组成不是固定不变的

启示:

控制放牧强度对于维持草原群落稳定、实现可持续发展非常重要

群落的物种组成

正常放牧

过度放牧

一个群落中的物种不论多少,都不是随机的简单结合,而是通过复杂的种间关系,形成一个有机整体。

种间关系

种间关系

原始合作

互利共生

捕食

种间竞争

寄生

1.原始合作(互惠)——这种关系没有发展到“相互依存”

(1)概念

两种生物共同生活在一起时,双方都受益,但分开后,各自也能独立生活

(2)原始合作(互惠)的数量坐标图和营养关系图

种间关系

A

A

B

B

营养关系图

数量坐标图

2.互利共生——相互关系非常紧密

(1)概念

两种生物长期共同生活在一起、相互依存、彼此有利(一般不能独立生存)

(2)举例

豆科植物和根瘤菌

豆科植物为根瘤菌提供有机养料

根瘤菌为豆科植物提供含N养料

种间关系

(3)互利共生的数量坐标图和营养关系图

合作是必须的(即:活着时两者在自然状态下不会分开)

二者同时增加、同时减少,分开后至少一方无法独立生存

数量上呈现出“同生共死”的同步性变化

种间关系

数量坐标图

时间

个体数

0

生物A

生物B

A

B

营养关系图

3.种间竞争

(1)概念

两种或多种生物共同利用同样的有限资源和空间而产生的相互排斥的现象

(2)举例

同一草原上生活的非洲狮和斑鬣狗

(3)数量坐标图和营养关系图

种间关系

A

B

C

营养关系图

4.特点

生活环境、生活习性越相近的物种间竞争越激烈

竞争激烈程度取决于空间、食物重叠的范围

种间关系

数量坐标图

时间

个体数

0

生物A

生物B

数量坐标图

时间

个体数

0

A、B生存能力不同

生物A

生物B

“你死我活”型

“势均力敌”型

A、B生存能力相当

4.捕食

(1)概念

一种生物以另一种生物为食的现象

(2)举例:如翠鸟捕鱼、蜥蜴吃蝗虫

(3)数量坐标图和营养关系图

种间关系

被捕食者A

数量坐标图

时间

个体数

0

捕食者B

A

B

营养关系图

5.寄生

(1)概念

一种生物从另一种生物(宿主)的体液、组织或已消化的物质中获取营养并通常对宿主产生危害的现象

(2)举例:菟丝子与豆科植物

(3)数量坐标图和营养关系图

种间关系

B

A

营养关系图

A

B

营养关系图

体内寄生

体表寄生

4.特点

寄主(宿主)受害,寄生生物受益,分开对寄生生物不利

种间关系

数量坐标图

时间

个体数

0

寄生生物B

宿主(寄主)A

体内寄生

数量坐标图

时间

个体数

0

寄生生物B

宿主(寄主)A

体表寄生

分析种间关系对群落的影响

资料1 红尾鸲(qú)和鹟(wēng)都捕食飞虫,也常常从树叶及树冠末梢上啄食昆虫。在两种鸟共同生活的地区,红尾鸲喜欢在疏林和缓坡处活动,而鹟更喜欢选择密林和陡坡。如果只有一种鸟存在,那么无论红尾鸲还是鹟,它们觅食生境的范围都比共存时的更大。

讨论

1.红尾鸲和鹟的种间竞争对两个种群的分布有什么影响

红尾鸲和鹟的食性比较相似,种间竞争导致两个种群的分布范围缩小,甚至错开。

种间关系

鹟

蓝额红尾鸲

资料2 某地海边潮间带分布着海星藤壶、贻贝、帽贝、石鳖等动物,海星可以捕食该群落中的其他四种动物,其他四种动物之间无捕食关系。在一个16㎡的实验样地中,人为去除该样地中的所有海星,几个月后,藤壶在该实验样地中占据优势,数量最多;再过一段时间,贻贝成为最终占优势的物种。

2.说明捕食、种间竞争在群落中是怎样相互联系的

海星与其他四种动物存在捕食关系,后四种动物彼此存在种间竞争关系;自然状态下,他们可以共存,但人为去除海星之后,其他四种生物之间主要是种间竞争,且占优势的物种随时间推移而发生变化。由此可见,捕食会影响自然群落中不同物种之间种间竞争的强弱,进而调节物种的种群密度

种间关系

课堂小结

群落的结构

群落的物种组成

种间关系

意义

优势种

原始合作

种间竞争

群落的概念

物种丰富度

捕食

互利共生

寄生

1.藏狐分布于高原地带,喜食野兔等啮齿类动物。如图表示青藏高原某区域中藏狐与野兔相对数量的变化关系。下列叙述正确的是( )

A.野兔的数量变化对藏狐的数量起负反馈调节作用

B.根据甲、乙的数量变化可判断甲和乙分别是藏狐和野兔

C.野兔和藏狐的数量此消彼长,呈现出周期性的波动

D.此图也可反映根瘤菌和豆科植物的相对数量变化关系

解析:A、藏狐以野兔为食,二者之间为捕食关系,捕食者与被捕食者之间存在负反馈调节,A正确;B、根据甲、乙的数量变化可判断乙以甲为食,即甲和乙分别是野兔和藏狐,B错误;C、两者之间是捕食关系,不是竞争关系,不会此消彼长,C错误;D、根瘤菌和豆科植物之间是互利共生的关系,不是捕食关系,不能用图示关系表示,D错误。

课堂小测

A

2.如图表示3个共存物种的资源利用曲线,图a和图b中3个物种的资源利用状况不同。下面是对图a中3个物种与图b中3个物种相比较的几种说法,正确的是( )

A.图a中3个物种的种间竞争激烈

B.图b中3个物种的种内斗争激烈

C.如果资源有限,图a中物种2有被排除的危险,

图b中物种2也有被排除的危险

D.两图中物种间的种间竞争激烈程度相等

解析:从a、b两图分析可知,图a中3个物种共同利用的资源不多,因而种内斗争激烈,图b中3个物种有许多共同利用的资源,它们会因共同利用的资源而发生激烈的种间竞争,可排除A、B选项两图中物种间的种间竞争激烈程度是不相等的,故可排除D选项图a和图b中的物种2所需要的资源条件都与物种1和物种3所需要的存在交集,即物种1和物种3都同时和物种2发生竞争,因此在资源有限的情况下,物种2存在被排除的危险,C项正确。

C

3.若某林区的红松果实、某种小型鼠(以红松果实为食)和革蜱的数量变化具有如图所示的周期性波动特征。林区居民因革蜱叮咬而易患森林脑炎。据此分析,下列叙述错误的是( )

A.曲线③和①不能明显体现捕食关系,推测是小型鼠繁殖能力强所致

B.通过曲线②与③的关系推断小型鼠与革蜱不是互利共生关系

C.曲线③在K值上下波动,影响K值的主要因素是小型鼠的

出生率、死亡率、迁入率和迁出率

D.林区居民森林脑炎发病率会呈现与曲线②相似的波动特征

解析:A、曲线③和①不能明显体现捕食关系,③的变化可能是小型鼠繁殖能力强所致,A正确;B、由图中曲线②与③可知,两条曲线不是同升同降的关系,可推测小型鼠与革蜱不是互利共生关系,B正确;C、曲线③在K值上下波动,影响K值的主要因素是环境,C错误;D、林区居民因革蜱叮咬而易患森林脑炎,因此可推测发病率会呈现与曲线②相似的波动特征,D正确。

C

Thanks

生活如诗,意境深远,绚丽多彩