第14课 第一次世界大战与战后国际秩序 导学案(含答案)

文档属性

| 名称 | 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序 导学案(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 186.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-02 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第七单元世界大战、十月革命与国际秩序的演变

第 14 课 第一次世界大战与战后国际秩序

了解世界大战引起的国际秩序的重要变化;理解十月革命的世界历史意义;理解两次世界大战之间的民族民主运动对国际秩序的影响。

【唯物史观】了解三国同盟和三国协约这两大军事集团形成的原因;了解第一次世界大战爆发的原因和战争的大概过程;

【时空观念】了解一战的过程,相关的战役。同时理解战后国际格局的变化。

【史料实证】通过阅读相关史料,了解一战的基本情况,以及战后的国际秩序变化的趋势

【历史解释】理解第一次世界大战的影响。培养学生再认、再现重要历史事实、历史概念和历史结论的能力

【家国情怀】通过第一次世界大战爆发后,原同盟国成员国意大利加入协约国作战,认识到国与国之间没有永恒的朋友,只有永恒的利益;通过本课学习,让学生了解第一次世界大战对人类文明的破坏和战争的残酷性,认识到和平的可贵

重点:一战的背景、影响

难点:战后国际秩序的演变及影响

一、第一次世界大战的背景——帝国主义与世界大战的酝酿:

1、根源:19世纪晚期到20世纪初,帝国主义列强( )的斗争,是第一次世界大战的根源。

2、19世纪晚期到20世纪初,主要资本主义大国发展到( )阶段,它们竞相奉行( )、

建立( )的政策,掀起了瓜分世界的狂潮。

3、帝国主义各国( )发展不平衡,导致它们的实力对比发生重大变化。在瓜分世界的争斗中矛盾重重,( )成了名副其实的欧洲“火药桶”。

4、为了( ),各国都在寻求同盟者,形成了( )

的军事集团,( )同盟国和( )“协约国”,竞相扩军备战,国际局势日益紧张。

5、导火线:1914年6月28日,斐迪南大公及夫人在( )在普林西枪杀,导致一战全面爆发。

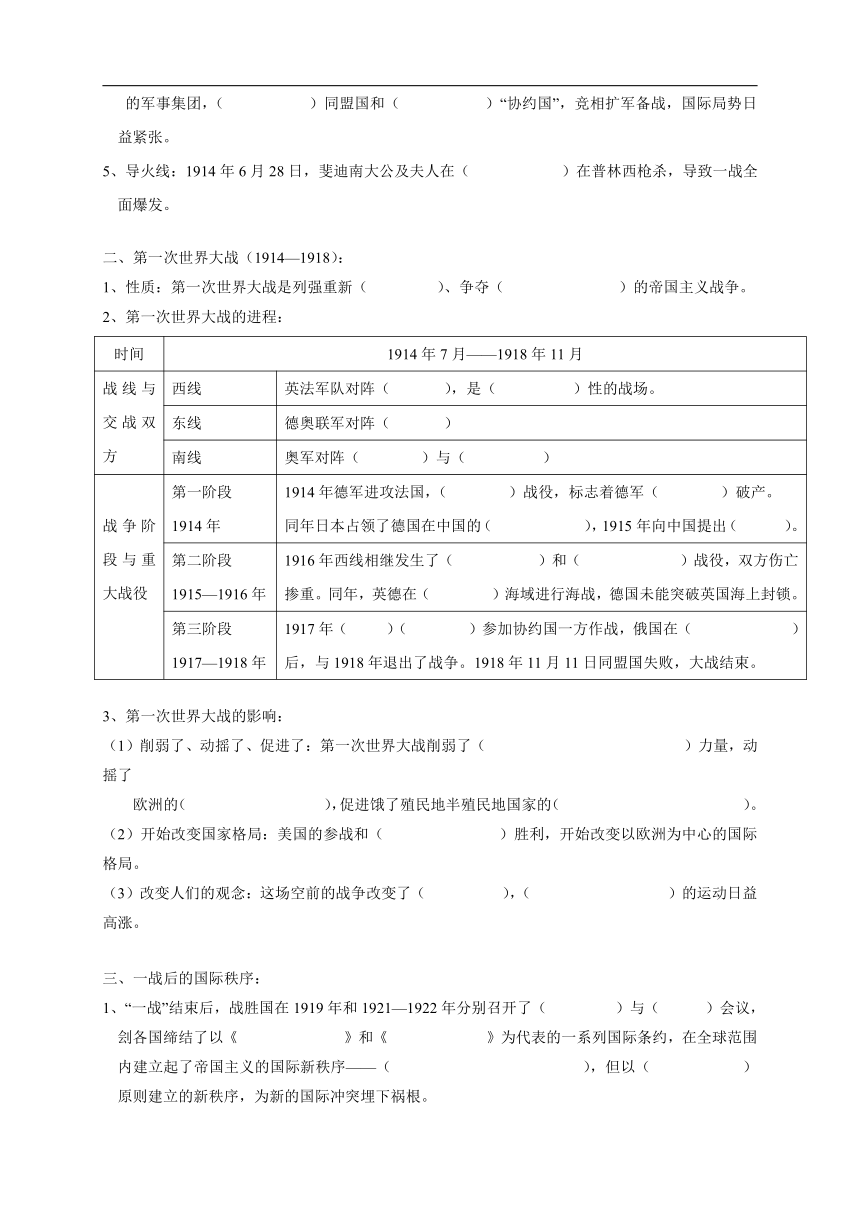

二、第一次世界大战(1914—1918):

1、性质:第一次世界大战是列强重新( )、争夺( )的帝国主义战争。

2、第一次世界大战的进程:

时间 1914年7月——1918年11月

战线与交战双方 西线 英法军队对阵( ),是( )性的战场。

东线 德奥联军对阵( )

南线 奥军对阵( )与( )

战争阶段与重大战役 第一阶段 1914年 1914年德军进攻法国,( )战役,标志着德军( )破产。 同年日本占领了德国在中国的( ),1915年向中国提出( )。

第二阶段 1915—1916年 1916年西线相继发生了( )和( )战役,双方伤亡掺重。同年,英德在( )海域进行海战,德国未能突破英国海上封锁。

第三阶段 1917—1918年 1917年( )( )参加协约国一方作战,俄国在( ) 后,与1918年退出了战争。1918年11月11日同盟国失败,大战结束。

3、第一次世界大战的影响:

(1)削弱了、动摇了、促进了:第一次世界大战削弱了( )力量,动摇了

欧洲的( ),促进饿了殖民地半殖民地国家的( )。

(2)开始改变国家格局:美国的参战和( )胜利,开始改变以欧洲为中心的国际格局。

(3)改变人们的观念:这场空前的战争改变了( ),( )的运动日益高涨。

三、一战后的国际秩序:

1、“一战”结束后,战胜国在1919年和1921—1922年分别召开了( )与( )会议,刽各国缔结了以《 》和《 》为代表的一系列国际条约,在全球范围内建立起了帝国主义的国际新秩序——( ),但以( )原则建立的新秩序,为新的国际冲突埋下祸根。

2、1920年1月国际联盟成立,这是第一个( )世界性国际组织,成立的宗旨是( )。但是,国际联盟形成决议的“ ”原则,使其在制裁侵略、保卫( )没有发挥应有的作用。实际成为( )为维护自身既得利益、操纵国际事务的工具。1946年4月国际联盟正式宣布解散

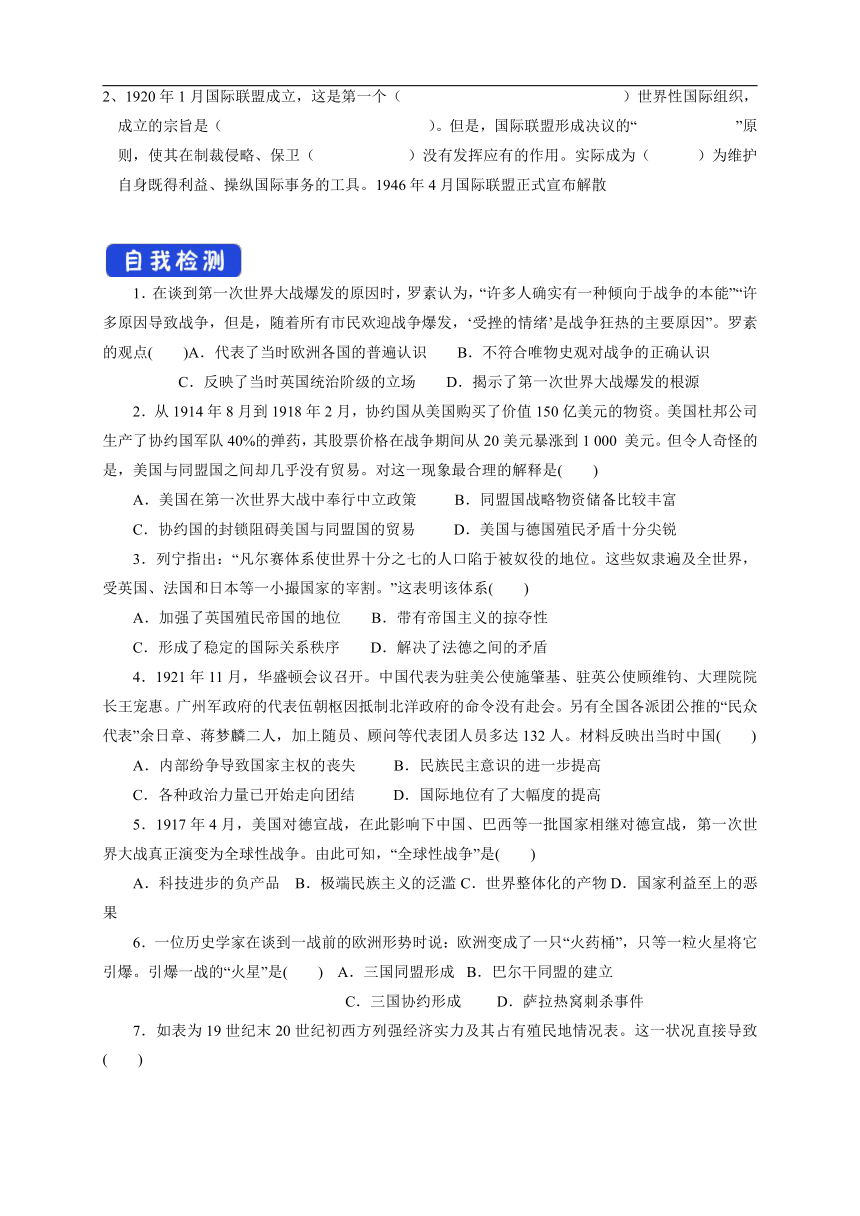

1.在谈到第一次世界大战爆发的原因时,罗素认为,“许多人确实有一种倾向于战争的本能”“许多原因导致战争,但是,随着所有市民欢迎战争爆发,‘受挫的情绪’是战争狂热的主要原因”。罗素的观点( )A.代表了当时欧洲各国的普遍认识 B.不符合唯物史观对战争的正确认识

C.反映了当时英国统治阶级的立场 D.揭示了第一次世界大战爆发的根源

2.从1914年8月到1918年2月,协约国从美国购买了价值150亿美元的物资。美国杜邦公司生产了协约国军队40%的弹药,其股票价格在战争期间从20美元暴涨到1 000 美元。但令人奇怪的是,美国与同盟国之间却几乎没有贸易。对这一现象最合理的解释是( )

A.美国在第一次世界大战中奉行中立政策 B.同盟国战略物资储备比较丰富

C.协约国的封锁阻碍美国与同盟国的贸易 D.美国与德国殖民矛盾十分尖锐

3.列宁指出:“凡尔赛体系使世界十分之七的人口陷于被奴役的地位。这些奴隶遍及全世界,受英国、法国和日本等一小撮国家的宰割。”这表明该体系( )

A.加强了英国殖民帝国的地位 B.带有帝国主义的掠夺性

C.形成了稳定的国际关系秩序 D.解决了法德之间的矛盾

4.1921年11月,华盛顿会议召开。中国代表为驻美公使施肇基、驻英公使顾维钧、大理院院长王宠惠。广州军政府的代表伍朝枢因抵制北洋政府的命令没有赴会。另有全国各派团公推的“民众代表”余日章、蒋梦麟二人,加上随员、顾问等代表团人员多达132人。材料反映出当时中国( )

A.内部纷争导致国家主权的丧失 B.民族民主意识的进一步提高

C.各种政治力量已开始走向团结 D.国际地位有了大幅度的提高

5.1917年4月,美国对德宣战,在此影响下中国、巴西等一批国家相继对德宣战,第一次世界大战真正演变为全球性战争。由此可知,“全球性战争”是( )

A.科技进步的负产品 B.极端民族主义的泛滥C.世界整体化的产物D.国家利益至上的恶果

6.一位历史学家在谈到一战前的欧洲形势时说:欧洲变成了一只“火药桶”,只等一粒火星将它引爆。引爆一战的“火星”是( ) A.三国同盟形成 B.巴尔干同盟的建立

C.三国协约形成 D.萨拉热窝刺杀事件

7.如表为19世纪末20世纪初西方列强经济实力及其占有殖民地情况表。这一状况直接导致( )

英 德 法 美

1870年工业产量所占位次 1 3 2 4

1913年工业产量所占位次 3 2 4 1

1913年殖民地面积所占位次 1 4 2 5

A.两大军事集团的形成 B.抢夺殖民地的斗争白热化

C.第一次世界大战爆发D.英美矛盾成为最主要矛盾

8.《魂断蓝桥》讲述的是1917年的英国,青年军官罗伊撇下未婚妻玛拉奔赴战场,听说罗伊战死疆场的玛拉在失业、饥饿、寂寞和空虚的折磨下被迫沦落风尘。当玛拉在火车站意外邂逅死里逃生的罗伊后,她选择了带着他们的定情信物在初识的地点自杀。这部作品反映了( )

A.一战以后人民的反战情绪 B.英国的民族主义情绪

C.一战带给人们的精神创伤 D.一战使英国经济衰退

9.凡尔赛体系是指帝国主义在宰割战败国和相互妥协基础上建立的战后世界国际体系。它的主要积极影响是( )

A.中国收回山东的主权和一些权利 B.帝国主义放松了对中国的侵略

C.消除了战胜国之间的基本矛盾 D.一段时期内维持了欧洲的和平

10.巴黎和会和华盛顿会议能够协调帝国主义列强之间的关系,主要是因为( )

A.帝国主义各国力量对比发生变化 B.两次会议签订的条约公正合理

C.各国都需要和平安定的环境 D.都属于协约国集团,具有合作的基础

11.阅读材料,完成下列要求。

材料 从1904年开始,英国一直是德国最大的贸易伙伴,德国是英国第二大贸易伙伴。英国大量的过剩资本正好满足了德国公司的扩张需要,在当时40个国际制造业卡特尔中有22个是英德联合公司。在大战爆发前 4个月,英国《泰晤士报》刊登长文说:“所有的君主、政治家和国民都知道,一个集团反对另一个集团的战争将是一场无可估量的大灾难。这种认识带来的是一种责任感——就是有责任规范和约束那些最大胆、最不计后果的人。”

……德国计划六个星期进驻巴黎。英国政治家宣布“战争将在圣诞节结束”。1916和1917年冬天,在整个欧洲,无论在战壕中还是在后方,处处都是悲观情绪。一场惊天动地的大风暴正在酝酿。但它会在哪里爆发呢? ——摘编自[美]尼尔·福克纳《世界简史》等

(1)根据材料概括分析,一战前夕欧洲盛行“战争不可能爆发论”出现的主要原因。(4分)

(2)一战的进程完全走向大国决策者主观意志的反面:它们抱着短期取胜的侥幸心理,却形成了长期阵地战的僵局,变成了倾注全部国力的总体战。结合所学知识,概括出现这一局面的原因。(4分)

(3)一战结束后,战胜国通过缔结系列条约,在全球范围内建立了帝国主义的国际新秩序——凡尔赛—华盛顿体系。丘吉尔曾把凡尔赛体系称为“胜利者的蠢事”。结合所学知识,简要谈谈你对丘吉尔这一观点的理解。(6分)

参考答案:1—10 BCBBC DBCDA

11、答案:(1)世界经济连接为一体,作为矛盾主要双方的英德两国之间经济依赖程度很深(经济联系紧密是关键词);两大集团之间的战争将引发大灾难,人们相信这可以防止战争爆发(战争无可估量的大灾难是关键词)。(2)双方综合国力势均力敌;战线过长;大部分是阵地战,难以突破对方的防线等等。

(3)丘吉尔的观点是正确的。因为凡尔赛体系是战胜国以强权政治原则建立的新秩序;是对战败国的掠夺;为新的国际冲突埋下了祸根。 否定丘吉尔的观点,一战后通过签订一系列条约,建立了凡尔赛—华盛顿体系,暂时调整缓和了帝国主义国家之间的矛盾,维护了一段时间的和平,一战后建立的国联在维护世界和平与发展上也做了一些有益的尝试等。

【合作探究】

1、根据材料,结合所学知识,回答问题:

材料一“德国向自己的一个邻国让出陆地,向另一个让出海洋,而给自己留下一钱不值的天空,这样的时代一去不复返了!……我们不愿意把任何人挤到阴暗的角落,但我们也要给自己一块光明之地,一块阳光下的地盘。” —— 德国外长毕洛夫1899年末的讲话

(1)材料一中,德国要求的“阳光下的地盘”指的是什么?“别的国家” 是指哪些国家?

(2)反映当时德国要推行怎样的外交政策?它对当时世界产生了怎样的影响?

2、根据材料,结合所学知识,回答问题:

材料一 欧洲战争刚开始时,美国仍然采取超脱的态度,奥匈皇储的被刺事件在美国几乎没有引起太大的反应。美国庆幸自己在地理上的超然位置。一家芝加哥报纸说:“应该好好感谢哥伦布发现了美洲大陆。”美国总统威尔逊1914年9月呼吁美国人民“从思想到行动都应采取不偏不倚的态度”。

材料二 美国总统威尔逊在美国参加一战的演说中说:“我们现在接受这种敌对国的挑战……没有任何自私的目的可追求。……我们只是人类权利的一个捍卫者。当这种权利已经得到了保障,而各国的信义和自由可以保障这些权利时,我们就如愿足矣。”而他在1916年7月10日的演说中说:“我们对全世界提供相当大的款项,应当认识和了解这个世界,并且要全凭自己的知识和智慧管理这个世界。”

(1)材料一反映出美国对欧洲战争采取了怎样的政策?为什么要采取这种政策?

(2)美国对战争的态度有什么变化?

威尔逊宣称的参战目的是什么?你怎么看?(4)美国参战有何影响?

学生对于战争是既熟悉又陌生。熟悉是因为都有听说过,陌生是对于一战中的具体史实脉络理不清楚,因此老师在讲课时要把对于一战中出现的一些概念解释清楚,把战争的来龙去脉解释明了,让学生不至于听清懂。

第 14 课 第一次世界大战与战后国际秩序

了解世界大战引起的国际秩序的重要变化;理解十月革命的世界历史意义;理解两次世界大战之间的民族民主运动对国际秩序的影响。

【唯物史观】了解三国同盟和三国协约这两大军事集团形成的原因;了解第一次世界大战爆发的原因和战争的大概过程;

【时空观念】了解一战的过程,相关的战役。同时理解战后国际格局的变化。

【史料实证】通过阅读相关史料,了解一战的基本情况,以及战后的国际秩序变化的趋势

【历史解释】理解第一次世界大战的影响。培养学生再认、再现重要历史事实、历史概念和历史结论的能力

【家国情怀】通过第一次世界大战爆发后,原同盟国成员国意大利加入协约国作战,认识到国与国之间没有永恒的朋友,只有永恒的利益;通过本课学习,让学生了解第一次世界大战对人类文明的破坏和战争的残酷性,认识到和平的可贵

重点:一战的背景、影响

难点:战后国际秩序的演变及影响

一、第一次世界大战的背景——帝国主义与世界大战的酝酿:

1、根源:19世纪晚期到20世纪初,帝国主义列强( )的斗争,是第一次世界大战的根源。

2、19世纪晚期到20世纪初,主要资本主义大国发展到( )阶段,它们竞相奉行( )、

建立( )的政策,掀起了瓜分世界的狂潮。

3、帝国主义各国( )发展不平衡,导致它们的实力对比发生重大变化。在瓜分世界的争斗中矛盾重重,( )成了名副其实的欧洲“火药桶”。

4、为了( ),各国都在寻求同盟者,形成了( )

的军事集团,( )同盟国和( )“协约国”,竞相扩军备战,国际局势日益紧张。

5、导火线:1914年6月28日,斐迪南大公及夫人在( )在普林西枪杀,导致一战全面爆发。

二、第一次世界大战(1914—1918):

1、性质:第一次世界大战是列强重新( )、争夺( )的帝国主义战争。

2、第一次世界大战的进程:

时间 1914年7月——1918年11月

战线与交战双方 西线 英法军队对阵( ),是( )性的战场。

东线 德奥联军对阵( )

南线 奥军对阵( )与( )

战争阶段与重大战役 第一阶段 1914年 1914年德军进攻法国,( )战役,标志着德军( )破产。 同年日本占领了德国在中国的( ),1915年向中国提出( )。

第二阶段 1915—1916年 1916年西线相继发生了( )和( )战役,双方伤亡掺重。同年,英德在( )海域进行海战,德国未能突破英国海上封锁。

第三阶段 1917—1918年 1917年( )( )参加协约国一方作战,俄国在( ) 后,与1918年退出了战争。1918年11月11日同盟国失败,大战结束。

3、第一次世界大战的影响:

(1)削弱了、动摇了、促进了:第一次世界大战削弱了( )力量,动摇了

欧洲的( ),促进饿了殖民地半殖民地国家的( )。

(2)开始改变国家格局:美国的参战和( )胜利,开始改变以欧洲为中心的国际格局。

(3)改变人们的观念:这场空前的战争改变了( ),( )的运动日益高涨。

三、一战后的国际秩序:

1、“一战”结束后,战胜国在1919年和1921—1922年分别召开了( )与( )会议,刽各国缔结了以《 》和《 》为代表的一系列国际条约,在全球范围内建立起了帝国主义的国际新秩序——( ),但以( )原则建立的新秩序,为新的国际冲突埋下祸根。

2、1920年1月国际联盟成立,这是第一个( )世界性国际组织,成立的宗旨是( )。但是,国际联盟形成决议的“ ”原则,使其在制裁侵略、保卫( )没有发挥应有的作用。实际成为( )为维护自身既得利益、操纵国际事务的工具。1946年4月国际联盟正式宣布解散

1.在谈到第一次世界大战爆发的原因时,罗素认为,“许多人确实有一种倾向于战争的本能”“许多原因导致战争,但是,随着所有市民欢迎战争爆发,‘受挫的情绪’是战争狂热的主要原因”。罗素的观点( )A.代表了当时欧洲各国的普遍认识 B.不符合唯物史观对战争的正确认识

C.反映了当时英国统治阶级的立场 D.揭示了第一次世界大战爆发的根源

2.从1914年8月到1918年2月,协约国从美国购买了价值150亿美元的物资。美国杜邦公司生产了协约国军队40%的弹药,其股票价格在战争期间从20美元暴涨到1 000 美元。但令人奇怪的是,美国与同盟国之间却几乎没有贸易。对这一现象最合理的解释是( )

A.美国在第一次世界大战中奉行中立政策 B.同盟国战略物资储备比较丰富

C.协约国的封锁阻碍美国与同盟国的贸易 D.美国与德国殖民矛盾十分尖锐

3.列宁指出:“凡尔赛体系使世界十分之七的人口陷于被奴役的地位。这些奴隶遍及全世界,受英国、法国和日本等一小撮国家的宰割。”这表明该体系( )

A.加强了英国殖民帝国的地位 B.带有帝国主义的掠夺性

C.形成了稳定的国际关系秩序 D.解决了法德之间的矛盾

4.1921年11月,华盛顿会议召开。中国代表为驻美公使施肇基、驻英公使顾维钧、大理院院长王宠惠。广州军政府的代表伍朝枢因抵制北洋政府的命令没有赴会。另有全国各派团公推的“民众代表”余日章、蒋梦麟二人,加上随员、顾问等代表团人员多达132人。材料反映出当时中国( )

A.内部纷争导致国家主权的丧失 B.民族民主意识的进一步提高

C.各种政治力量已开始走向团结 D.国际地位有了大幅度的提高

5.1917年4月,美国对德宣战,在此影响下中国、巴西等一批国家相继对德宣战,第一次世界大战真正演变为全球性战争。由此可知,“全球性战争”是( )

A.科技进步的负产品 B.极端民族主义的泛滥C.世界整体化的产物D.国家利益至上的恶果

6.一位历史学家在谈到一战前的欧洲形势时说:欧洲变成了一只“火药桶”,只等一粒火星将它引爆。引爆一战的“火星”是( ) A.三国同盟形成 B.巴尔干同盟的建立

C.三国协约形成 D.萨拉热窝刺杀事件

7.如表为19世纪末20世纪初西方列强经济实力及其占有殖民地情况表。这一状况直接导致( )

英 德 法 美

1870年工业产量所占位次 1 3 2 4

1913年工业产量所占位次 3 2 4 1

1913年殖民地面积所占位次 1 4 2 5

A.两大军事集团的形成 B.抢夺殖民地的斗争白热化

C.第一次世界大战爆发D.英美矛盾成为最主要矛盾

8.《魂断蓝桥》讲述的是1917年的英国,青年军官罗伊撇下未婚妻玛拉奔赴战场,听说罗伊战死疆场的玛拉在失业、饥饿、寂寞和空虚的折磨下被迫沦落风尘。当玛拉在火车站意外邂逅死里逃生的罗伊后,她选择了带着他们的定情信物在初识的地点自杀。这部作品反映了( )

A.一战以后人民的反战情绪 B.英国的民族主义情绪

C.一战带给人们的精神创伤 D.一战使英国经济衰退

9.凡尔赛体系是指帝国主义在宰割战败国和相互妥协基础上建立的战后世界国际体系。它的主要积极影响是( )

A.中国收回山东的主权和一些权利 B.帝国主义放松了对中国的侵略

C.消除了战胜国之间的基本矛盾 D.一段时期内维持了欧洲的和平

10.巴黎和会和华盛顿会议能够协调帝国主义列强之间的关系,主要是因为( )

A.帝国主义各国力量对比发生变化 B.两次会议签订的条约公正合理

C.各国都需要和平安定的环境 D.都属于协约国集团,具有合作的基础

11.阅读材料,完成下列要求。

材料 从1904年开始,英国一直是德国最大的贸易伙伴,德国是英国第二大贸易伙伴。英国大量的过剩资本正好满足了德国公司的扩张需要,在当时40个国际制造业卡特尔中有22个是英德联合公司。在大战爆发前 4个月,英国《泰晤士报》刊登长文说:“所有的君主、政治家和国民都知道,一个集团反对另一个集团的战争将是一场无可估量的大灾难。这种认识带来的是一种责任感——就是有责任规范和约束那些最大胆、最不计后果的人。”

……德国计划六个星期进驻巴黎。英国政治家宣布“战争将在圣诞节结束”。1916和1917年冬天,在整个欧洲,无论在战壕中还是在后方,处处都是悲观情绪。一场惊天动地的大风暴正在酝酿。但它会在哪里爆发呢? ——摘编自[美]尼尔·福克纳《世界简史》等

(1)根据材料概括分析,一战前夕欧洲盛行“战争不可能爆发论”出现的主要原因。(4分)

(2)一战的进程完全走向大国决策者主观意志的反面:它们抱着短期取胜的侥幸心理,却形成了长期阵地战的僵局,变成了倾注全部国力的总体战。结合所学知识,概括出现这一局面的原因。(4分)

(3)一战结束后,战胜国通过缔结系列条约,在全球范围内建立了帝国主义的国际新秩序——凡尔赛—华盛顿体系。丘吉尔曾把凡尔赛体系称为“胜利者的蠢事”。结合所学知识,简要谈谈你对丘吉尔这一观点的理解。(6分)

参考答案:1—10 BCBBC DBCDA

11、答案:(1)世界经济连接为一体,作为矛盾主要双方的英德两国之间经济依赖程度很深(经济联系紧密是关键词);两大集团之间的战争将引发大灾难,人们相信这可以防止战争爆发(战争无可估量的大灾难是关键词)。(2)双方综合国力势均力敌;战线过长;大部分是阵地战,难以突破对方的防线等等。

(3)丘吉尔的观点是正确的。因为凡尔赛体系是战胜国以强权政治原则建立的新秩序;是对战败国的掠夺;为新的国际冲突埋下了祸根。 否定丘吉尔的观点,一战后通过签订一系列条约,建立了凡尔赛—华盛顿体系,暂时调整缓和了帝国主义国家之间的矛盾,维护了一段时间的和平,一战后建立的国联在维护世界和平与发展上也做了一些有益的尝试等。

【合作探究】

1、根据材料,结合所学知识,回答问题:

材料一“德国向自己的一个邻国让出陆地,向另一个让出海洋,而给自己留下一钱不值的天空,这样的时代一去不复返了!……我们不愿意把任何人挤到阴暗的角落,但我们也要给自己一块光明之地,一块阳光下的地盘。” —— 德国外长毕洛夫1899年末的讲话

(1)材料一中,德国要求的“阳光下的地盘”指的是什么?“别的国家” 是指哪些国家?

(2)反映当时德国要推行怎样的外交政策?它对当时世界产生了怎样的影响?

2、根据材料,结合所学知识,回答问题:

材料一 欧洲战争刚开始时,美国仍然采取超脱的态度,奥匈皇储的被刺事件在美国几乎没有引起太大的反应。美国庆幸自己在地理上的超然位置。一家芝加哥报纸说:“应该好好感谢哥伦布发现了美洲大陆。”美国总统威尔逊1914年9月呼吁美国人民“从思想到行动都应采取不偏不倚的态度”。

材料二 美国总统威尔逊在美国参加一战的演说中说:“我们现在接受这种敌对国的挑战……没有任何自私的目的可追求。……我们只是人类权利的一个捍卫者。当这种权利已经得到了保障,而各国的信义和自由可以保障这些权利时,我们就如愿足矣。”而他在1916年7月10日的演说中说:“我们对全世界提供相当大的款项,应当认识和了解这个世界,并且要全凭自己的知识和智慧管理这个世界。”

(1)材料一反映出美国对欧洲战争采取了怎样的政策?为什么要采取这种政策?

(2)美国对战争的态度有什么变化?

威尔逊宣称的参战目的是什么?你怎么看?(4)美国参战有何影响?

学生对于战争是既熟悉又陌生。熟悉是因为都有听说过,陌生是对于一战中的具体史实脉络理不清楚,因此老师在讲课时要把对于一战中出现的一些概念解释清楚,把战争的来龙去脉解释明了,让学生不至于听清懂。

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体