第21课 冷战与国际格局的演变 导学案(含答案)

文档属性

| 名称 | 第21课 冷战与国际格局的演变 导学案(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-07-02 09:49:20 | ||

图片预览

文档简介

第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

第 21 课 冷战与国际格局的演变

通过了解第二次世界大战后资本主义、社会主义与第三世界国家的变化,认识其发展中的成就与问题;通过了解冷战时期的典型事件,认识冷战的基本特征,理解冷战的发生、发展与世界格局变化之间的相互影响。

【唯物史观】了解二战后六七十年代世界多极力量的发展概况,从“唯物史观”角度认识国际格局演变的历程及影响因素。

【时空观念】掌握二虎后国际格局变化的基本时间脉络,区分不同时期的国际形势。

【史料实证】了解杜鲁门主义、马歇尔计划、北约和华约等重大历史事件,从“史料实证”角度认识冷战的基本特征和两极格局的形成。

【历史解释】理解冷战的发生、发展与世界格局变化之间的相互影响。

【家国情怀】通过对美苏冷战的评价,客观全面地认识其对国际关系格局的影响,形成正确的世界观、人生观和价值观,形成一定的科学精神,提升人文素养。

教学重点:了解冷战时期的典型事件,认识冷战的基本特征

教学难点:理解冷战的发生、发展与世界格局变化之间的相互影响

一、冷战与两极格局

1.美苏的冷战

(1)含义:冷战是指20 世纪40 年代中后期至80 年代末90 年代初,以_______为首的两大集团之间逐步形成的既非战争又非和平的对峙与竞争状态。

(2)原因

①第二次世界大战结束后,美国和苏联这两个社会制度完全不同的超级大国,在消灭了法西斯这个共同敌人之后,______________的基础不复存在。

②美苏两国的国家利益存在严重冲突,意识形态也尖锐对立。

③美国在全球进行扩张,将社会主义的______________视为其建立世界霸权的最大障碍。

④战后的苏联希望有一个_______的国际环境恢复经济,发展社会主义。

(3)爆发:第二次世界大战结束后不久,美国在反对“__________”的旗号下,对苏联实行遏制政策和敌对行动,率先挑起了冷战。苏联予以反击。

2.两极格局的形成:

(1)表现

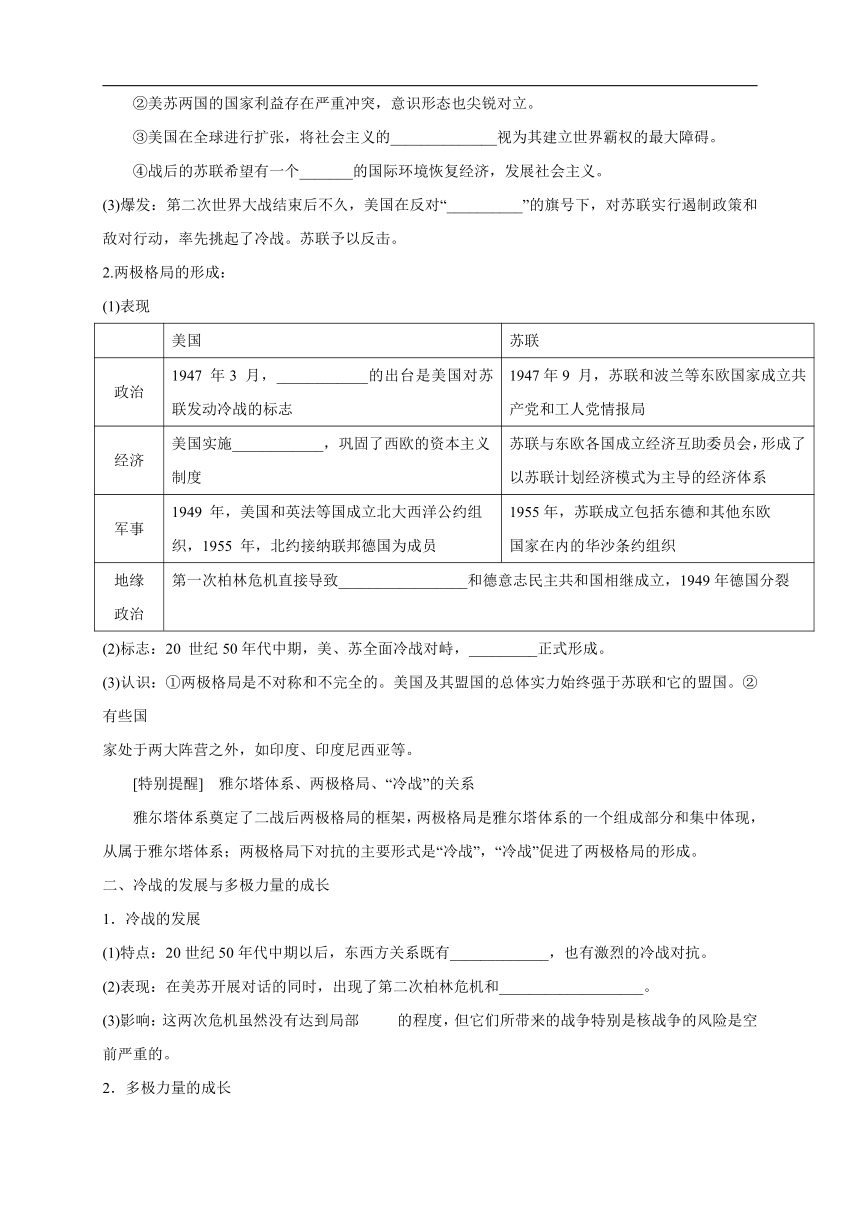

美国 苏联

政治 1947 年3 月,____________的出台是美国对苏联发动冷战的标志 1947年9 月,苏联和波兰等东欧国家成立共产党和工人党情报局

经济 美国实施____________,巩固了西欧的资本主义制度 苏联与东欧各国成立经济互助委员会,形成了以苏联计划经济模式为主导的经济体系

军事 1949 年,美国和英法等国成立北大西洋公约组织,1955 年,北约接纳联邦德国为成员 1955年,苏联成立包括东德和其他东欧 国家在内的华沙条约组织

地缘 政治 第一次柏林危机直接导致_________________和德意志民主共和国相继成立,1949年德国分裂

(2)标志:20 世纪50年代中期,美、苏全面冷战对峙,_________正式形成。

(3)认识:①两极格局是不对称和不完全的。美国及其盟国的总体实力始终强于苏联和它的盟国。②有些国

家处于两大阵营之外,如印度、印度尼西亚等。

[特别提醒] 雅尔塔体系、两极格局、“冷战”的关系

雅尔塔体系奠定了二战后两极格局的框架,两极格局是雅尔塔体系的一个组成部分和集中体现,从属于雅尔塔体系;两极格局下对抗的主要形式是“冷战”,“冷战”促进了两极格局的形成。

二、冷战的发展与多极力量的成长

1.冷战的发展

(1)特点:20世纪50年代中期以后,东西方关系既有_____________,也有激烈的冷战对抗。

(2)表现:在美苏开展对话的同时,出现了第二次柏林危机和___________________。

(3)影响:这两次危机虽然没有达到局部 的程度,但它们所带来的战争特别是核战争的风险是空前严重的。

2.多极力量的成长

(1)表现

①西欧与日本实力增强:欧洲共同体的成立和发展,____________的“起飞”及其要成为“政治大国”的追求,表明以美国为首的西方阵营逐渐分化。西欧和日本逐渐成为重要的国际力量。

②中国的和平崛起:以中国自力更生拥有“____________”、中华人民共和国恢复在联合国的合法席位、美国总统尼克松正式访华等重大事件为标志,中国成为国际社会中不可忽视的政治力量。

③第三世界的兴起:1955年,29个亚非国家和地区第一次在没有西方殖民国家参加的情况下举行了___________,由此诞生了体现和平共处原则的“万隆精神”。万隆会议及在此基础上形成的___________运动,是发展中国家以独立的政治力量登上国际政治舞台的重要标志。

(2)影响:国际关系的这些变化,对美苏___________造成了有力冲击。

三、两极格局的瓦解

1.美苏关系紧张:1979年,___________入侵阿富汗,美国再次加强对苏联的遏制,同时大搞军备竞赛,提出并着手实施“战略防御计划”,企图拖垮苏联。

2.美苏关系缓和

(1)时间:1985年以后,美苏关系走向缓和。

(2)表现

①美苏首脑多次______,建立了多层次对话机制。

②1987年,美苏签署《关于消除两国中程和中短程导弹条约》,1991年,两国签订《美苏关于削减和限制进攻性战略武器条约》,裁军取得重要进展。

③苏联实行战略收缩,从阿富汗撤军,宣布不再干涉东欧事务,同意__________________。

3.两极格局的瓦解

(1)原因

①苏联放任西方对东欧的“___________”攻势。

②国内改革背离了社会主义方向,放弃___________的领导地位。

(2)影响

①苏联解体,两极格局崩溃,持续近半个世纪的___________随之结束。

②两极格局中出现的世界______________________不可逆转。

1.冷战格局是人类社会在应对现代性矛盾和危机过程中依据不同的政治理念追求不同的发展目标所导致的制度性裂变。材料认为冷战形成的主要原因是( )

A.社会制度意识形态差异 B.失去战时同盟的基础

C.美苏两国争夺世界霸权 D.美国百姓对苏联敌视

2.某西方学者说:“直到美国觉察欧洲普遍不满与苏联的影响日益扩大的危险同时出现时,它才被迫制定了‘马歇尔计划’,答应为大规模恢复‘自由世界’的工业提供巨额资金。”该学者认为“马歇尔计划”出台的目的是( )

A.履行“北约”成员的义务 B.缓和两大阵营的紧张局势

C.对抗“华约”集团的冲击 D.扶持西欧国家和遏制苏联

3.二战后某组织成立时强调:坚持“集体防御”,基于在“民主、人权、法治方面的共同价值观”,将“为保证欧洲公正持久的和平秩序而奋斗”。该组织是( )

A.联合国 B.北约 C.华约 D.欧共体

4.图示法是学习历史的一种重要方法。某高一学生在历史课后整理了一幅知识结构图,该学生整理的历史知识的主题是( )

A.两极对峙格局的形成 B.新兴力量的崛起

C.雅尔塔体制的瓦解 D.多极化趋势的加强

5.肯尼迪曾对某一事件这样评价:“苏联人就像一只冒险超出自己的领地,但一旦被发现又紧张地、还带点负罪感地奔逃回安全地方的猫。”这一事件是( )

A.柏林事件 B.朝鲜战争

C.古巴导弹危机 D.越南战争

6.从下列图片中提炼一个主题,最符合要求的是( )

A.美苏冷战加剧 B.局部热战升温

C.多极趋势出现 D.冷战热战交织

7.20世纪60年代,某次国际会议通过宣言,支持各国人民争取和维护民族独立,坚持反对帝国主义和新老殖民主义,主张国际关系民主化。这一会议是( )

A.万隆会议 B.日内瓦会议

C.不结盟运动会议 D.朝核六方会谈

8.欧债危机和英国脱欧依然是2019年世界经济领域最热门的话题。欧洲起初实现经济联合的主要目的是( )

A.抵制苏联的经济渗透 B.摆脱美国的控制

C.维护自身的安全与发展 D.缓解法德矛盾

9.20世纪80年代,日本流行一本名为《日本可以说不》的书,书中主张摆脱美国的控制。这种现象说明( )

A.日本得到西欧国家的强有力支持

B.资本主义世界三足鼎立局面开始形成

C.美国的世界霸主地位已经丧失

D.日本开始谋求成为政治大国

10.某课题的中心词是“杜鲁门主义”“欧洲一体化”“日本崛起”“中国振兴”“苏联解体”。由此推断,该课题的中心内容最有可能是( )

A.从美苏争霸到美国霸主地位的动摇

B.世界多极化趋势的出现与加强

C.从两极格局到世界多极化格局的形成

D.从两极格局的形成到两极格局的瓦解

答案ADBAC DCCDD

1.两极对峙格局的特点

(1)阵线分明:美苏及其盟国互相争夺和对抗,阵线比较分明和稳定。

(2)主导力量:美苏两个超级大国作为对立双方的盟主,在国际事务中起着主导作用。

(3)斗争方式:冷战是斗争的主要方式,由此表现为政治上的对抗、军事上的对峙、意识形态上的对立和经济上的割据。

(4)体现矛盾:体现了两种社会制度之间的矛盾,其内部也有分歧和矛盾,但最终仍要服从美、苏战略利益的大局。

2.世界多极化趋势出现的原因

(1)随着西欧由经济联合走向政治联合,其实力越来越强,在各个领域与美国和日本展开竞争。

(2)20世纪50年代后,日本经济高速发展;20世纪80年代,日本成为仅次于美国的世界第二经济大国。日本以强大的经济实力为基础,谋求政治大国地位,其国际影响力越来越大。

(3)不结盟运动的兴起,使得第三世界国家联合起来,共同反对美苏的霸权主义,冲击了两极格局。

(4)改革开放后,中国迅速崛起,在世界政治舞台上的地位日益重要。

(5)美国和苏联因军备竞赛和对外侵略战争的拖累,实力相对衰弱。

总之,两极格局因为美苏的相对衰弱和日本、西欧、中国及不结盟运动的兴起而逐渐受到越来越大的冲击,世界多极化趋势已经出现并深入发展。

每节课都有自己的灵魂,把这个灵魂变成一根线,通过这根线来引领学生,从学生已有的知识开始,精心设计思考问题,积极创设教学情境,以符合青少年的认知逻辑水平。同时通过不同历史概念间的异同比较,在对比中产生冲击,在冲击中引发思考,在思考中联结知识的纽带,从而积极地培养学生创新思维和创造精神;在小组讨论交流的合作学习中,分享学习的快乐,体会历史的智慧,从而有效地培养学生的协作能力和合作精神。

第 21 课 冷战与国际格局的演变

通过了解第二次世界大战后资本主义、社会主义与第三世界国家的变化,认识其发展中的成就与问题;通过了解冷战时期的典型事件,认识冷战的基本特征,理解冷战的发生、发展与世界格局变化之间的相互影响。

【唯物史观】了解二战后六七十年代世界多极力量的发展概况,从“唯物史观”角度认识国际格局演变的历程及影响因素。

【时空观念】掌握二虎后国际格局变化的基本时间脉络,区分不同时期的国际形势。

【史料实证】了解杜鲁门主义、马歇尔计划、北约和华约等重大历史事件,从“史料实证”角度认识冷战的基本特征和两极格局的形成。

【历史解释】理解冷战的发生、发展与世界格局变化之间的相互影响。

【家国情怀】通过对美苏冷战的评价,客观全面地认识其对国际关系格局的影响,形成正确的世界观、人生观和价值观,形成一定的科学精神,提升人文素养。

教学重点:了解冷战时期的典型事件,认识冷战的基本特征

教学难点:理解冷战的发生、发展与世界格局变化之间的相互影响

一、冷战与两极格局

1.美苏的冷战

(1)含义:冷战是指20 世纪40 年代中后期至80 年代末90 年代初,以_______为首的两大集团之间逐步形成的既非战争又非和平的对峙与竞争状态。

(2)原因

①第二次世界大战结束后,美国和苏联这两个社会制度完全不同的超级大国,在消灭了法西斯这个共同敌人之后,______________的基础不复存在。

②美苏两国的国家利益存在严重冲突,意识形态也尖锐对立。

③美国在全球进行扩张,将社会主义的______________视为其建立世界霸权的最大障碍。

④战后的苏联希望有一个_______的国际环境恢复经济,发展社会主义。

(3)爆发:第二次世界大战结束后不久,美国在反对“__________”的旗号下,对苏联实行遏制政策和敌对行动,率先挑起了冷战。苏联予以反击。

2.两极格局的形成:

(1)表现

美国 苏联

政治 1947 年3 月,____________的出台是美国对苏联发动冷战的标志 1947年9 月,苏联和波兰等东欧国家成立共产党和工人党情报局

经济 美国实施____________,巩固了西欧的资本主义制度 苏联与东欧各国成立经济互助委员会,形成了以苏联计划经济模式为主导的经济体系

军事 1949 年,美国和英法等国成立北大西洋公约组织,1955 年,北约接纳联邦德国为成员 1955年,苏联成立包括东德和其他东欧 国家在内的华沙条约组织

地缘 政治 第一次柏林危机直接导致_________________和德意志民主共和国相继成立,1949年德国分裂

(2)标志:20 世纪50年代中期,美、苏全面冷战对峙,_________正式形成。

(3)认识:①两极格局是不对称和不完全的。美国及其盟国的总体实力始终强于苏联和它的盟国。②有些国

家处于两大阵营之外,如印度、印度尼西亚等。

[特别提醒] 雅尔塔体系、两极格局、“冷战”的关系

雅尔塔体系奠定了二战后两极格局的框架,两极格局是雅尔塔体系的一个组成部分和集中体现,从属于雅尔塔体系;两极格局下对抗的主要形式是“冷战”,“冷战”促进了两极格局的形成。

二、冷战的发展与多极力量的成长

1.冷战的发展

(1)特点:20世纪50年代中期以后,东西方关系既有_____________,也有激烈的冷战对抗。

(2)表现:在美苏开展对话的同时,出现了第二次柏林危机和___________________。

(3)影响:这两次危机虽然没有达到局部 的程度,但它们所带来的战争特别是核战争的风险是空前严重的。

2.多极力量的成长

(1)表现

①西欧与日本实力增强:欧洲共同体的成立和发展,____________的“起飞”及其要成为“政治大国”的追求,表明以美国为首的西方阵营逐渐分化。西欧和日本逐渐成为重要的国际力量。

②中国的和平崛起:以中国自力更生拥有“____________”、中华人民共和国恢复在联合国的合法席位、美国总统尼克松正式访华等重大事件为标志,中国成为国际社会中不可忽视的政治力量。

③第三世界的兴起:1955年,29个亚非国家和地区第一次在没有西方殖民国家参加的情况下举行了___________,由此诞生了体现和平共处原则的“万隆精神”。万隆会议及在此基础上形成的___________运动,是发展中国家以独立的政治力量登上国际政治舞台的重要标志。

(2)影响:国际关系的这些变化,对美苏___________造成了有力冲击。

三、两极格局的瓦解

1.美苏关系紧张:1979年,___________入侵阿富汗,美国再次加强对苏联的遏制,同时大搞军备竞赛,提出并着手实施“战略防御计划”,企图拖垮苏联。

2.美苏关系缓和

(1)时间:1985年以后,美苏关系走向缓和。

(2)表现

①美苏首脑多次______,建立了多层次对话机制。

②1987年,美苏签署《关于消除两国中程和中短程导弹条约》,1991年,两国签订《美苏关于削减和限制进攻性战略武器条约》,裁军取得重要进展。

③苏联实行战略收缩,从阿富汗撤军,宣布不再干涉东欧事务,同意__________________。

3.两极格局的瓦解

(1)原因

①苏联放任西方对东欧的“___________”攻势。

②国内改革背离了社会主义方向,放弃___________的领导地位。

(2)影响

①苏联解体,两极格局崩溃,持续近半个世纪的___________随之结束。

②两极格局中出现的世界______________________不可逆转。

1.冷战格局是人类社会在应对现代性矛盾和危机过程中依据不同的政治理念追求不同的发展目标所导致的制度性裂变。材料认为冷战形成的主要原因是( )

A.社会制度意识形态差异 B.失去战时同盟的基础

C.美苏两国争夺世界霸权 D.美国百姓对苏联敌视

2.某西方学者说:“直到美国觉察欧洲普遍不满与苏联的影响日益扩大的危险同时出现时,它才被迫制定了‘马歇尔计划’,答应为大规模恢复‘自由世界’的工业提供巨额资金。”该学者认为“马歇尔计划”出台的目的是( )

A.履行“北约”成员的义务 B.缓和两大阵营的紧张局势

C.对抗“华约”集团的冲击 D.扶持西欧国家和遏制苏联

3.二战后某组织成立时强调:坚持“集体防御”,基于在“民主、人权、法治方面的共同价值观”,将“为保证欧洲公正持久的和平秩序而奋斗”。该组织是( )

A.联合国 B.北约 C.华约 D.欧共体

4.图示法是学习历史的一种重要方法。某高一学生在历史课后整理了一幅知识结构图,该学生整理的历史知识的主题是( )

A.两极对峙格局的形成 B.新兴力量的崛起

C.雅尔塔体制的瓦解 D.多极化趋势的加强

5.肯尼迪曾对某一事件这样评价:“苏联人就像一只冒险超出自己的领地,但一旦被发现又紧张地、还带点负罪感地奔逃回安全地方的猫。”这一事件是( )

A.柏林事件 B.朝鲜战争

C.古巴导弹危机 D.越南战争

6.从下列图片中提炼一个主题,最符合要求的是( )

A.美苏冷战加剧 B.局部热战升温

C.多极趋势出现 D.冷战热战交织

7.20世纪60年代,某次国际会议通过宣言,支持各国人民争取和维护民族独立,坚持反对帝国主义和新老殖民主义,主张国际关系民主化。这一会议是( )

A.万隆会议 B.日内瓦会议

C.不结盟运动会议 D.朝核六方会谈

8.欧债危机和英国脱欧依然是2019年世界经济领域最热门的话题。欧洲起初实现经济联合的主要目的是( )

A.抵制苏联的经济渗透 B.摆脱美国的控制

C.维护自身的安全与发展 D.缓解法德矛盾

9.20世纪80年代,日本流行一本名为《日本可以说不》的书,书中主张摆脱美国的控制。这种现象说明( )

A.日本得到西欧国家的强有力支持

B.资本主义世界三足鼎立局面开始形成

C.美国的世界霸主地位已经丧失

D.日本开始谋求成为政治大国

10.某课题的中心词是“杜鲁门主义”“欧洲一体化”“日本崛起”“中国振兴”“苏联解体”。由此推断,该课题的中心内容最有可能是( )

A.从美苏争霸到美国霸主地位的动摇

B.世界多极化趋势的出现与加强

C.从两极格局到世界多极化格局的形成

D.从两极格局的形成到两极格局的瓦解

答案ADBAC DCCDD

1.两极对峙格局的特点

(1)阵线分明:美苏及其盟国互相争夺和对抗,阵线比较分明和稳定。

(2)主导力量:美苏两个超级大国作为对立双方的盟主,在国际事务中起着主导作用。

(3)斗争方式:冷战是斗争的主要方式,由此表现为政治上的对抗、军事上的对峙、意识形态上的对立和经济上的割据。

(4)体现矛盾:体现了两种社会制度之间的矛盾,其内部也有分歧和矛盾,但最终仍要服从美、苏战略利益的大局。

2.世界多极化趋势出现的原因

(1)随着西欧由经济联合走向政治联合,其实力越来越强,在各个领域与美国和日本展开竞争。

(2)20世纪50年代后,日本经济高速发展;20世纪80年代,日本成为仅次于美国的世界第二经济大国。日本以强大的经济实力为基础,谋求政治大国地位,其国际影响力越来越大。

(3)不结盟运动的兴起,使得第三世界国家联合起来,共同反对美苏的霸权主义,冲击了两极格局。

(4)改革开放后,中国迅速崛起,在世界政治舞台上的地位日益重要。

(5)美国和苏联因军备竞赛和对外侵略战争的拖累,实力相对衰弱。

总之,两极格局因为美苏的相对衰弱和日本、西欧、中国及不结盟运动的兴起而逐渐受到越来越大的冲击,世界多极化趋势已经出现并深入发展。

每节课都有自己的灵魂,把这个灵魂变成一根线,通过这根线来引领学生,从学生已有的知识开始,精心设计思考问题,积极创设教学情境,以符合青少年的认知逻辑水平。同时通过不同历史概念间的异同比较,在对比中产生冲击,在冲击中引发思考,在思考中联结知识的纽带,从而积极地培养学生创新思维和创造精神;在小组讨论交流的合作学习中,分享学习的快乐,体会历史的智慧,从而有效地培养学生的协作能力和合作精神。

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体