2025秋高考地理一轮复习上册自然地理第五单元地表形态的塑造第二讲地表形态的塑造第1课时塑造地表形态的力量课件

文档属性

| 名称 | 2025秋高考地理一轮复习上册自然地理第五单元地表形态的塑造第二讲地表形态的塑造第1课时塑造地表形态的力量课件 |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 7.1MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2025-07-07 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共79张PPT)

自然地理

第五单元 地表形态的塑造

第二讲 地表形态的塑造

第1课时 塑造地表形态的力量

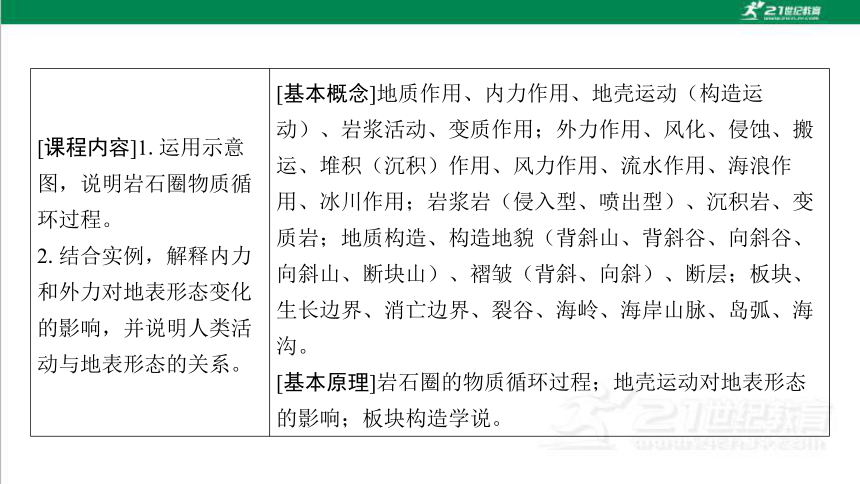

[课程内容]1.运用示意 图,说明岩石圈物质循 环过程。

2.结合实例,解释内力 和外力对地表形态变化 的影响,并说明人类活 动与地表形态的关系。 [基本概念]地质作用、内力作用、地壳运动(构造运 动)、岩浆活动、变质作用;外力作用、风化、侵蚀、搬 运、堆积(沉积)作用、风力作用、流水作用、海浪作 用、冰川作用;岩浆岩(侵入型、喷出型)、沉积岩、变 质岩;地质构造、构造地貌(背斜山、背斜谷、向斜谷、 向斜山、断块山)、褶皱(背斜、向斜)、断层;板块、 生长边界、消亡边界、裂谷、海岭、海岸山脉、岛弧、海 沟。

[基本原理]岩石圈的物质循环过程;地壳运动对地表形态 的影响;板块构造学说。

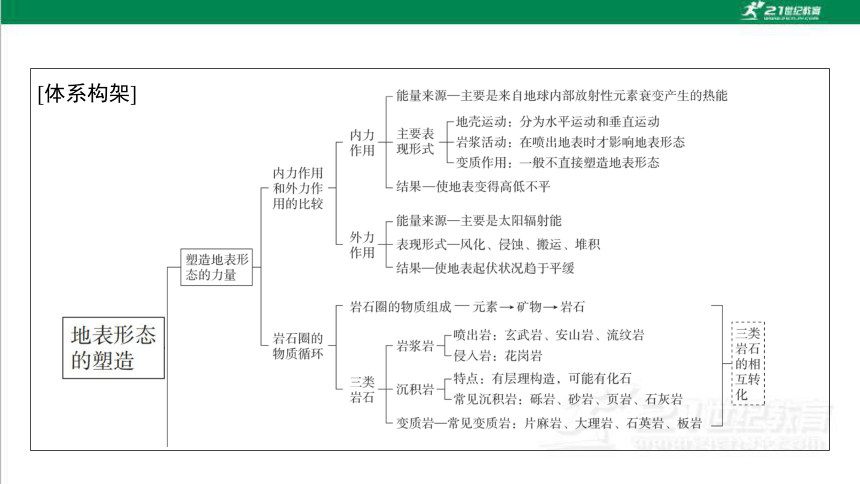

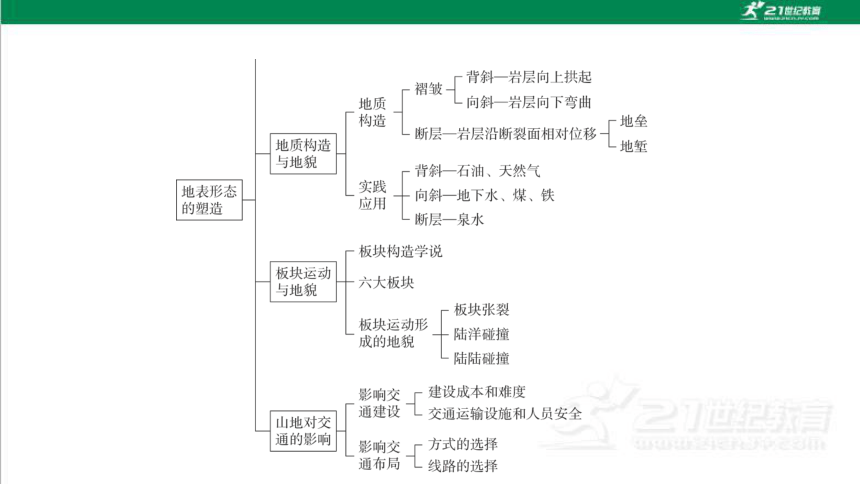

[体系构架]

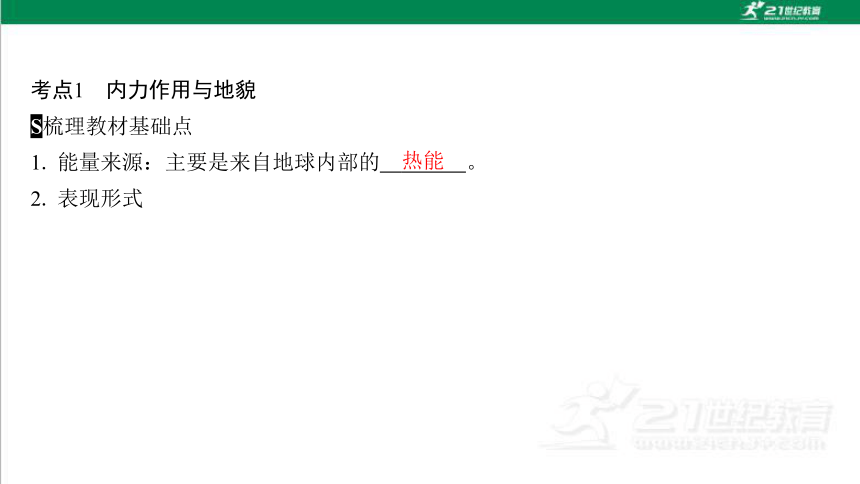

考点1 内力作用与地貌

热能

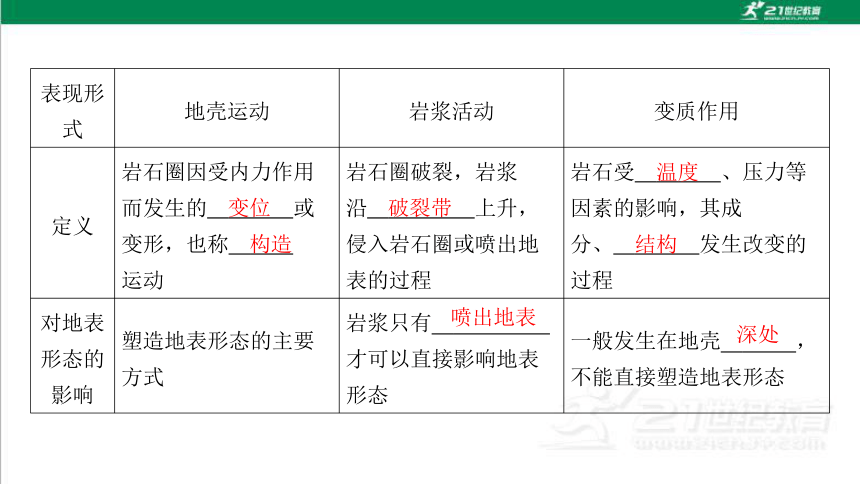

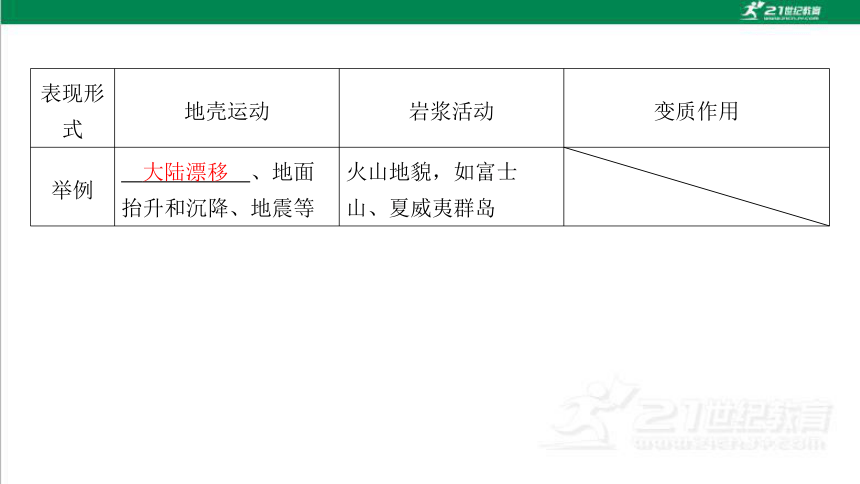

表现形 式 地壳运动 岩浆活动 变质作用

定义 岩石圈因受内力作用 而发生的 变位 或 变形,也称 构造 运动 岩石圈破裂,岩浆 沿 破裂带 上升, 侵入岩石圈或喷出地 表的过程 岩石受 温度 、压力等 因素的影响,其成 分、 结构 发生改变的 过程

对地表

形态的

影响 塑造地表形态的主要 方式 岩浆只有 喷出地 表 才可以直接影响地表形态 一般发生在地壳 处 ,不能直接塑造地表形态

变位

构造

破裂带

温度

结构

喷出地表

深处

表现形 式 地壳运动 岩浆活动 变质作用

举例 大陆漂移 、地面 抬升和沉降、地震等 火山地貌,如富士 山、夏威夷群岛

大陆漂移

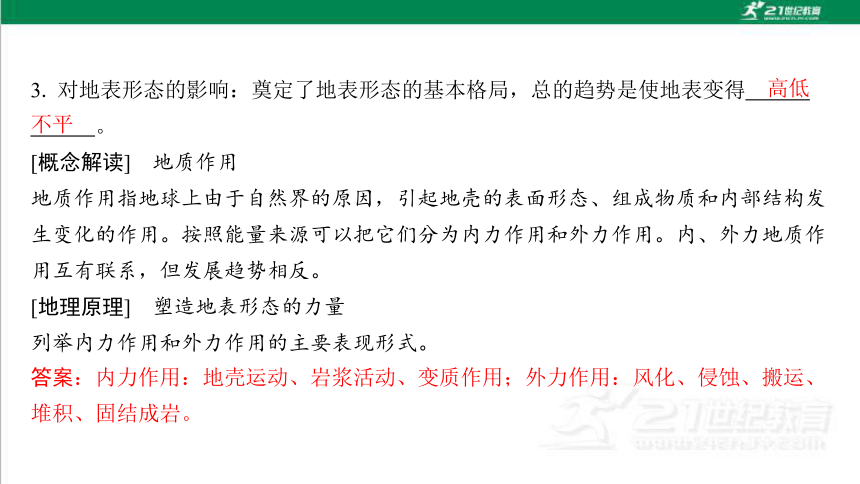

答案:内力作用:地壳运动、岩浆活动、变质作用;外力作用:风化、侵蚀、搬运、 堆积、固结成岩。

高低

不平

J讲练突破重难点

角度Ⅰ地壳运动

[讲细] 地壳运动的类型

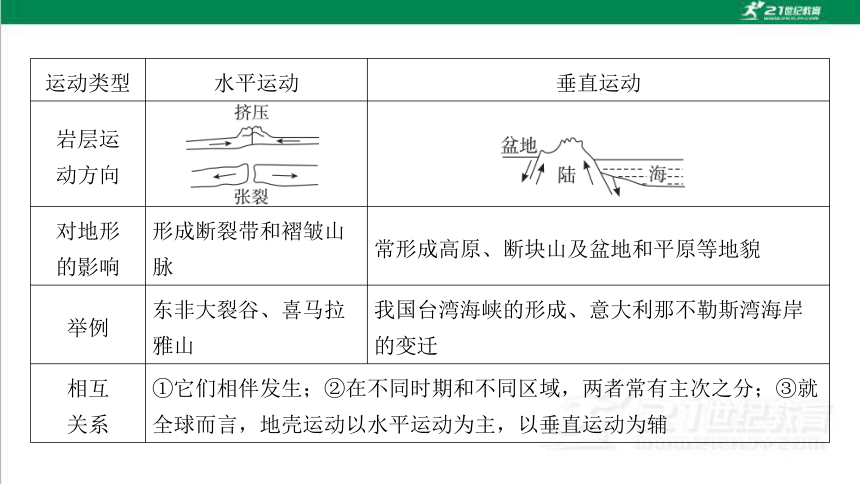

运动类型 水平运动 垂直运动

岩层运

动方向

对地形

的影响 形成断裂带和褶皱山脉 常形成高原、断块山及盆地和平原等地貌

举例 东非大裂谷、喜马拉雅山 我国台湾海峡的形成、意大利那不勒斯湾海岸 的变迁

相互

关系 ①它们相伴发生;②在不同时期和不同区域,两者常有主次之分;③就 全球而言,地壳运动以水平运动为主,以垂直运动为辅

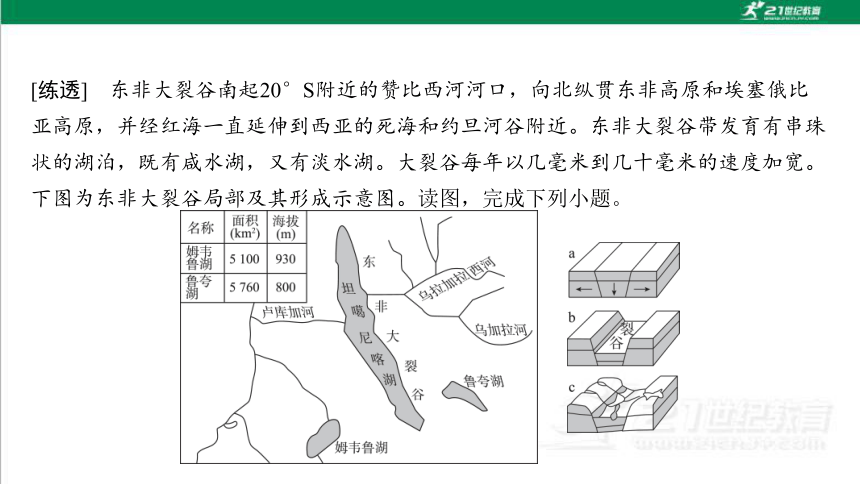

[练透] 东非大裂谷南起20°S附近的赞比西河河口,向北纵贯东非高原和埃塞俄比 亚高原,并经红海一直延伸到西亚的死海和约旦河谷附近。东非大裂谷带发育有串珠 状的湖泊,既有咸水湖,又有淡水湖。大裂谷每年以几毫米到几十毫米的速度加宽。 下图为东非大裂谷局部及其形成示意图。读图,完成下列小题。

A. 地壳抬升→岩层断裂下陷→外力作用

B. 褶皱隆起→岩层断裂下陷→外力作用

C. 地壳抬升→岩层断裂下陷→岩浆活动

D. 褶皱隆起→岩层断裂下陷→岩浆活动

解析:东非高原地区地质历史时期经历了一段时间的整体抬升,由于抬升作用,板块 发生张裂,地壳出现了南北向大断裂,两侧岩体相对抬升,中间岩体断裂下陷,而后 在外力作用下形成现今的地表形态。故选A。

A

A. 陆地面积扩大 B. 气候暖干化

C. 水生植物增多 D. 森林面积减少

解析:随着东非大裂谷不断张裂,裂谷处将会形成新的大洋,陆地面积可能会减小, 受海洋影响,局部气候会变得暖湿;部分区域距海更近,受海洋影响,降水增多,植 被由草原变为森林,森林面积可能增加;局部地区可能由陆域变为海域,植被可能由 陆生变为水生。故选C。

C

角度Ⅱ岩浆活动

[练透] 下图为世界某地区的地质构造图,该地区前期岩浆活动频繁,后期受到地壳水平运动和岩浆活动的双重影响。该地区是世界重要的金矿分布地,金矿埋深300多米,以地下开采为主。图中的绿岩带是由玄武岩和早期浊流沉积(富含悬浮固体颗粒的高密度水流沉积)的碎屑沉积岩组成的,因玄武岩的变质作用,岩石呈暗绿色。读图,完成下列小题。

A. 东—西向 B. 南—北向

C. 东北—西南向 D. 西北—东南向

解析:读图可知,图示区域断层线呈西北—东南向,因此该区域地壳水平运动的方向 为东北—西南向。故选C。

A. 地壳运动 B. 岩浆活动

C. 变质作用 D. 沉积作用

C

B

解析:读图可知,金矿主要沿断层线分布,且附近有大量的岩浆岩分布,据此可以推 断当地岩浆活动频繁。地壳运动形成的断裂带是含金熔岩涌入的良好通道,金矿在此 不断富集并随岩浆活动上升甚至出露地表,图中金矿形成的地质作用最可能是岩浆活 动。故选B。

A. 火山爆发 B. 地面塌陷

C. 山洪暴发 D. 瓦斯爆炸

解析:由材料可知,金矿埋深300多米,以地下开采为主,因此金矿开采容易诱发地 面塌陷,B正确。瓦斯爆炸是一定浓度的甲烷和空气中的氧遇明火发生的爆炸,多发 生在煤矿开采中,D错误;火山爆发是上地幔顶部软流层的岩浆喷出地表的现象,该 地金矿埋深较浅,因此该地区金矿开采不易诱发火山爆发,A错误;山洪暴发与天气 和地形有关,而与金矿开采关系不大,C错误。故选B。

B

Y研透高考命题点

[高考命题]高考对内力作用的考查多以地质构造图、景观图等为背景,考查内力作用 及其对地表形态的影响,进而考查学生的综合思维和地理实践力。

1. (2022·山东卷改编)古雅斯河发源于澳大利亚大分水岭西侧,构造运动导致其水 系发生了演变。

板块运动、地壳断裂抬升

2. (2022·辽宁卷改编)一般情况下,气候寒冷期冰川范围扩大,海平面下降。在风 力搬运作用下,我国北方某海岸在末次冰期中的相对寒冷期沉积了砂质沉积物,相对 温暖期沉积了黄土状沉积物。下图为沉积剖面及其所在位置示意图。

先降后升

解析:由所学知识可知,越往下的沉积物形成时间越早,因此剖面A→B→C层形成的 时间越来越晚。由材料可知,相对寒冷期沉积了砂质沉积物,相对温暖期沉积了黄土 状沉积物,因此剖面A→B→C层沉积时所对应的地质时期为相对温暖期→相对寒冷期 →相对温暖期。气候寒冷期海平面下降,气候温暖期海平面上升,因此A→B→C层形 成过程中海平面大致经历了先降后升。

考点2 外力作用与地貌

太阳辐射能

表现 影响因素 作用

风化作 用 温度、水、生物 ①使岩石发生崩解、破碎;②为其他外力作用创造 条件

侵蚀作 用 流水、冰川、风等 ①对地表岩石及其风化产物进行破坏;②常使被侵 蚀掉的物质离开原地,并在原地形成侵蚀地貌

搬运作用 风 、

流水 、

冰川等 ①移动风化或侵蚀的产物;②为堆积地貌的发育输 送大量物质

风

流水

表现 影响因素 作用

堆积作 用 外力减弱或遇到障 碍物 被搬运的物质堆积下来

趋于平坦

[点拨] 河口地区的水沙运动

(1)两种外力作用:径流(流水沉积)与潮流、风浪(侵蚀或沉积)共同作用的结 果。(2)泥沙的主要来源有:①陆沙:河流带来的泥沙,与流域内的土质、植被、 降水强度等因素有关;②河沙:本河段水流冲刷河岸、河床而来的沙;③海沙:潮 流、风浪从近海地区带来的沙。(3)影响河口地区河床演变的主要因素:来水、来 沙。径流强于潮流,河口以淤积为主,陆地扩大;径流弱于潮流,河口以侵蚀为主, 海岸后退。

J讲练突破重难点

角度Ⅰ风化作用及对地貌的影响

[讲细] 1.概念:在温度变化、水、大气及生物的作用下,地表或接近地表的岩石发 生性状或组成变化的过程。

2. 分类

(1)物理风化:指岩石在温度变化、冻融、有机体、水、风和重力等物理机械作用 下崩解、破碎成大小不一的碎屑和颗粒的过程。

(2)球状风化:岩石出露地表接受风化时,由于棱角突出,易受风化,故棱角逐渐 缩减,最终趋向球形。

(3)化学风化作用的主要因素是氧和水溶液,其进行的方式主要有氧化作用和水溶 液的作用。

(4)生物风化作用:生物对母岩的破坏方式既有机械作用(如根劈作用),也有生 物化学作用(如植物、细菌分泌的有机酸对岩石的腐蚀作用)。

3. 对地形影响:使岩石变成松散的碎屑风化物;形成风化壳;为侵蚀作用准备条 件;为土壤形成提供物质基础。

A. ①③ B. ①④ C. ②③ D. ②④

解析:风化作用指在温度、水、生物的作用下,岩石出现的崩解破碎现象。①表示的 是角峰、刃脊,为冰川侵蚀作用形成的;②为花岗岩球状风化地貌;③为风力侵蚀作 用下形成的风蚀蘑菇;④为风化作用下出现的岩石破碎、剥落现象。

D

角度Ⅱ侵蚀作用及对地貌的影响

[讲细]

侵蚀 类型 对地貌的影响 分布地区

风力

侵蚀 风力吹蚀和磨蚀,形成戈壁、 风蚀洼地、风蚀柱、风蚀蘑 菇、风蚀城堡等 干旱、半干旱地区(例如:雅丹地貌等)

流 水 侵 蚀 侵

蚀 使谷底、河床加深加宽,形成 “V”形谷;使坡面破碎,形成 沟壑纵横的地表形态 湿润、半湿润地区(例如:长江三峡、黄 土高原地表的千沟万壑、瀑布等)

侵蚀 类型 对地貌的影响 分布地区

流 水 侵 蚀 溶

蚀 形成漏斗、地下暗河、溶洞、 石林、峰林等喀斯特地貌 可溶性岩石(石灰岩)分布地区(例如: 桂林山水、路南石林、瑶琳仙境等)

冰川

侵蚀 形成冰斗、角峰、“U”形谷、 冰蚀平原、冰蚀洼地(北美五 大湖、“千湖之国”芬兰的许 多湖泊)等 冰川分布的高山地区和高纬度地区(例 如:挪威峡湾等)

海浪

侵蚀 形成海蚀穴、海蚀崖、海蚀平 台、海蚀柱、海蚀拱桥等 基岩海岸地区(例如:大连小平岛等)

[练透] (2025·陕西宝鸡一模)下图为世界某区域略图,某地理研学小组计划寒假前往图中的甲、乙两地开展研学考察。查阅资料得知甲地附近海岸线曲折破碎,乙地的自然景观与我国西北地区相似。资料显示近年来受全球气候变暖影响,山地林线上部景观变化明显(林线是山地垂直自然带谱中森林分布的上限)。据此完成下题。

A. 海水侵蚀 B. 流水侵蚀

C. 冰川侵蚀 D. 风力侵蚀

解析:读图可知,图中甲地位于南美洲西南部,那里曾经是南半球冰川发育的地方。 冰期时冰川从安第斯山脉向海洋延伸,在流向大海的过程中不断摩擦海岸,形成冰川 槽谷;之后冰期结束,冰川退缩,这些被摩擦切割的海岸就会因为地势相对低洼被海 水淹没,出现破碎地形,C正确。海水侵蚀、流水作用、风力作用不是造成该地海岸 线曲折破碎的主要原因,A、B、D错误。

C

3. (2023·全国甲卷)阅读图文材料,完成下列要求。

风蚀粗化是风蚀导致地表松散层细颗粒物流失、粗颗粒物所占比例增加的现象, 其过程如图a所示。某科研小组通过比较地表松散层表层和浅层的粗、细颗粒物含 量,构建了风蚀粗化指数。该指数数值越大,说明表层比浅层粗颗粒物含量越高。图 b显示青藏高原南部(针对风蚀)采样点粗化指数的分布。

(1)说明风蚀粗化过程中地表松散层风蚀强度的变化。

答案:(1)早期细颗粒物所占比例大,地表松散层风蚀强;随着细颗粒物所占比例 减少,粗颗粒物所占比例增加,地表松散层风蚀强度逐渐减弱。

(2)指出图b所示区域风蚀粗化指数的空间分布特征,并解释其原因。

答案:(2)分布特征:西部大,东部小;北部大,南部小。

原因:西部、北部风力强劲;植被覆盖度小。

(3)分析耕作对风蚀和风蚀粗化指数的影响。

答案:(3)耕作使表层和浅层充分混合(表层细颗粒物增多)、疏松、强风蚀季节 植被覆盖度小,风蚀强度大;表层和浅层粗颗粒物含量基本一致,风蚀粗化指数基本 不变。

(4)提出图b所示区域因地制宜的风蚀防治措施。

答案:(4)东部、南部:可因地制宜采用砾石覆盖、耕地留茬、免耕、限制放牧等 措施,保护地表,减轻风蚀。西部、北部:地表砾石覆盖度高,风蚀强度小,可维持 自然状态。

角度Ⅲ堆积作用及对地貌的影响

[讲细]

堆积

作用 对地貌的影响 分布地区

冰川

堆积 杂乱堆积,形成冰碛地貌 冰川分布的高山地区和高纬度地区

堆积

作用 对地貌的影响 分布地区

流水

堆积 形成冲(洪)积扇(出 山口)、河漫滩平原 (中下游)、三角洲 (河口) 颗粒大、 比重大的 物质先沉 积,颗粒 小、比重 小的物质 后沉积 (具有明 显的分选 性) 河流出山口处和河流的中下游(例 如:黄河三角洲、恒河平原等)

堆积

作用 对地貌的影响 分布地区

风力

堆积 形成沙丘(静止沙丘、 流动沙丘)和沙漠边缘 的黄土等堆积地貌 颗粒大、 比重大的 物质先沉 积,颗粒 小、比重 小的物质 后沉积 (具有明 显的分选 性) 干旱的内陆及邻近地区(例如:塔克 拉玛干沙漠里的沙丘、黄土高原的黄 土等)

海浪

堆积 形成沙滩等 滨海地区

[练透] (2024·湖北卷)某科研小组利用多套测风系统,观测记录了敦煌绿洲边缘某 年沙漠风和绿洲风的风速、风向与频次,并对表层沙粒采样分析。结果发现,当地冬 季白天以沙漠风为主,晚上沙漠风和绿洲风频次相当;自沙漠向绿洲方向风速呈减小 趋势,绿洲风风速衰减幅度比沙漠风小。下图示意采样点及其沙粒分选系数。据此完 成下题。

A. 分选性由好变差 B. 平均粒径由细到粗

C. 分选性由差变好 D. 平均粒径由粗到细

解析:结合图例可知,沙粒分选系数反映了沙粒的粒径差异程度,分选系数数值越 小,沙粒粒径差异越小,分选性越好。图中采样点1到9沙粒分选系数先增大后减小, 说明沙粒的分选性先变差再变好,A、C错误;从沙漠到绿洲,主导风风力逐渐减 弱,风速逐渐减小,风力搬运能力减弱,大颗粒的沙粒先沉积,小颗粒的沙粒后沉 积,因此沿采样点1至9方向,沙粒的平均粒径逐渐减小,整体上由粗到细,D正确, B错误。

D

(2025·河南适应考)沙粒在被风搬运的过程中,从迎风坡向前运动到背风坡滑 落堆积下来。随着沙粒不断被搬运和堆积,在沙丘内部形成与背风坡倾斜方向一致的 斜层理。当风向发生改变时,沿着沙粒前进方向又会形成新的沙丘。下图示意某地区 地质地貌发育的不同阶段。据此完成下列小题。

A. S1 B. S2 C. S3 D. S4

解析:图中S5覆盖在S1—S4之上,说明S5形成时间最晚。S1—S4的斜层理倾斜方向是 一致的,S2部分覆盖在S1上,说明S2形成晚于S1,同理S3晚于S2,S4晚于S3。因此风沙 沉积层形成最早的是S1,A正确。

A

①风力较强 ②风力较弱 ③风向多变 ④风向稳定

A. ①③ B. ①④ C. ②③ D. ②④

解析:图中显示S5沉积层顶部较为平坦,没有出现明显的沙丘,说明风力较弱,②正 确,①错误;S5沉积层内部斜层理十分一致,说明风向稳定,没有明显变化,④正 确,③错误。D正确。

D

角度Ⅳ堆积与侵蚀共同作用之作——“潮汐树”

[讲细] 在地理学上,“潮汐树”是由发育在海滩上的潮沟组成的。潮沟是潮汐进入 和退出潮间带沙洲的水流通道,是在沙泥质潮滩上由于潮流作用形成的冲沟。潮沟的 主干在向海一侧,向陆一侧呈现树枝状分汊,因其形态类似于大树,又被称为“潮汐 树”。潮沟的形成与落潮流对滩面的侵蚀作用有关。

1. 物质条件:即丰富的泥沙

潮间带上出露的沙泥滩(又称潮滩)质地松软,易于侵蚀,往往是产生潮沟景 观的前提。

而在岩石海岸以及由于人类填海造地,围垦滩涂,导致潮间带基本消失的海岸地带, 则很难发育形成潮沟景观。

2. 动力条件:是每天两次的涨潮落潮

涨潮时,潮水需要逆推海水,向上爬升,流速较慢,主要以淤积为主;

落潮时,潮水回落海面且落差大,流速快,以冲蚀为主,此时潮水在潮滩上冲刷形成 了冲沟;

日复一日,落潮潮水不断加深沟槽,且同时伴随溯源侵蚀,汇流面积不断增加,在侧 蚀和溯源侵蚀共同作用下,潮沟的主干和树枝状分汊逐渐壮大形成“潮汐树”。

最后,随着潮滩淤积,潮沟逐渐被稳固陆地包围吞噬,直至淤浅、萎缩,进入 消亡期。

[练透] 潮沟是在河口和淤泥质海滩的潮间带上常见的一种地貌(下图),潮沟形状如树,也被称为“潮汐树”,主干(“树干”)朝向海洋,树枝状分杈(“树梢”)朝向陆地,潮沟存在时间差异,有的几十年,有的仅为数小时。近年来,海岸大面积被围垦对潮沟产生严重威胁。读图,完成下列小题。

A. 风力侵蚀作用 B. 河流堆积作用

C. 海浪侵蚀作用 D. 流水溶蚀作用

解析:潮沟是落潮时海水在滩涂上冲刷而成的沟槽,故选C。

C

A. ①④⑤ B. ②③⑤ C. ①③⑥ D. ②④⑥

解析:在图中可以看出潮沟“树干”位置无植被,保持水土能力差,土壤容易 被侵蚀。从潮沟的形成过程可知,在落潮时,下部汇水量更大,侵蚀能力强。 广滩位于沿海,多沙土,黏土含量少,容易被侵蚀,所以“树干”位置易变, ②③⑤正确。故选B。

B

角度Ⅴ外力作用类型的判断方法

[讲细] 1.五种外力作用方式及其之间的关系

2. 外力作用类型的判断方法

(1)依据地貌形态判断

高山上的破碎岩石显示为风化作用;山谷中的碎石堆积显示为流水的搬运、堆积作 用;坡面的沟壑纵横显示为流水的侵蚀作用;峰林和溶洞等显示为流水的溶蚀作用; 沙丘显示为风力的搬运、堆积作用;海边的嶙峋沿岸显示为海浪的侵蚀作用等。

(2)依据区域环境判断

干旱、半干旱地区以风力作用为主,多风力侵蚀和堆积地貌;湿润、半湿润地区以流 水作用最为显著,多流水侵蚀和流水堆积地貌;高山地区多冰川作用;沿海地区多海 浪侵蚀、堆积作用等。

[练透] (2023·浙江1月选考)新疆东部某雅丹地貌区,环境恶劣,被视为“畏 途”。某同学随科考人员在该地研学旅行时,拍摄了布满“小蘑菇”的残丘岩壁照片 (如下图所示)。读图,完成下列小题。

A. 沉积、搬运 B. 搬运、风化

C. 风化、侵蚀 D. 侵蚀、沉积

解析:雅丹地貌是典型的风蚀地貌。图示景观出现在新疆东部,该地区属于温带大陆 性气候区,降水少,昼夜温差大,因此布满“小蘑菇”的残丘岩壁,最可能是由物理 风化作用形成的;同时,该地区风力较大,风力侵蚀作用明显,加上岩壁表面岩性不 一,岩石表面易被侵蚀的部分被侵蚀掉,而较坚硬的部分较少被侵蚀而保留下来,成 为“小蘑菇”,C正确。在陡峭的崖壁上,搬运和沉积作用较弱,A、B、D错误。

C

A. ①② B. ②③ C. ③④ D. ①④

解析:由材料可知,该雅丹地貌区位于新疆东部,位于我国地势第二级阶梯,空气并 不稀薄,①错误;雅丹地貌为风蚀地貌,我国西北内陆地区地表沙质沉积物多,植被 稀少,距离冬季风源地较近,风力较大,因此风沙强劲,②正确;新疆深居内陆,远 离海洋,降水少,气候极度干旱,③正确;滑坡主要发生在我国西南地区,雅丹地貌 区气候干旱,滑坡分布不广,④错误。

B

Y研透高考命题点

[高考命题]高考对外力作用的考查多以地质构造图、景观图等为背景,考查外力作用及其对地表形态的影响,或考查学生综合判断区域地质演化过程中内外力的相互作用的能力,进而考查学生的综合思维和地理实践力。

1. (2024·江苏卷改编)重庆奉节的小寨天坑是世界最大的喀斯特天坑,底部有堆积体和暗河。下图为“小寨天坑剖面图”。

砾石大小混杂

解析:天坑底部的堆积体是由多种物质在重力、流水等作用下堆积而成,形成环境较 为复杂,物质分选性较差,砾石大小较为混杂,颗粒形状不规整。

2. (2023·广东卷改编)某中学学生在山西省太行山青龙峡景区研学活动中发现,这 里是典型高山峡谷地貌,两岸岩壁直立,软硬岩层交互,陡壁下常有崩塌物堆积,崩 塌物主要来自硬岩层。下图是同学们绘制的岩体崩塌过程示意图。

解析:软岩层岩性软,更容易被侵蚀,使得软岩层上部的坚硬的岩层失去支撑,在重 力作用下崩塌。

软岩受风化剥蚀更快

3. (2022·全国甲卷改编)下图为北美东南部沿海冲积平原某区域1890年以来海岸线 的变化。

①②

解析:百年来海岸线不断退缩,甲水域北岸岸线基本稳定,说明其与外海并未 直接连通,而是受海岸线与海岸沙堤隔离,使其几乎没有受到海浪的侵蚀,① 正确。百年来,变动的海岸线近似平直,而甲水域岸线弯曲,进一步说明甲水 域长期受海岸和海岸沙堤的隔离,与外海分隔开来,形成陆地上的一个湖泊, ②正确。据所学可知,海湾是三面环陆一面连接海域的海洋,湖泊是地表相对 封闭的天然洼地(湖盆)及其承纳的水体,故甲水域有无河流注入、水域形态 与其是湖泊还是海湾关系不大,③④错误。

限时跟踪检测(二十二) 塑造地表形态的力量

限时跟踪检测(二十二) 塑造地表形态的力量

(2025·浙江杭州模拟)右图为贵州三都县一处奇特的地质景观——“产蛋 崖”。每隔数十年产蛋崖就会掉落出一些石蛋,石蛋大小不等。专家推测这些石蛋形 成于五亿年前的海洋中,由碳酸钙分子结核压实而成。据此完成下列小题。

A. 玄武岩 B. 花岗岩 C. 变质岩 D. 沉积岩

D

解析:“专家推测这些石蛋形成于五亿年前的海洋中,由碳酸钙分子结核压实而成” 说明五亿年前地壳升降运动活跃,海陆变迁形成大量沉积岩。贵州多喀斯特地貌,基 岩多为沉积岩中的石灰岩,石灰岩主要成分碳酸钙在温湿气候条件下,经漫长而复杂 的化学作用形成结核,形似石蛋,因此这些石蛋的岩石类型是沉积岩,故选D。

A. ①②④③ B. ②③①④

C. ③④②① D. ④①③②

B

解析:由于专家推测这些石蛋形成于五亿年前的海洋中,由碳酸钙分子结核压实而 成,说明石蛋是深海沉积物中的碳酸钙分子在特定化学作用下渐渐凝聚在一起结核形 成的。经过上层沉积物的不断压实,深海沉积物和结核经过固结成岩都变成了埋藏于 海底的沉积岩,经过亿万年的地质运动,在地壳抬升过程中暴露于地表受外力侵蚀。 由于外力侵蚀及风化差异,由深海沉积物形成的沉积岩构成的崖壁风化速度快,而结 核形成的石蛋风化速度慢,当岩壁风化剥落,石蛋就慢慢崩落而出。所以该地区岩层 中石蛋从形成到脱落的地质作用顺序依次是海相沉积—地壳抬升—外力侵蚀—岩石风 化,故选B。

(2025·湖南长沙长郡中学一模)壶穴是指基岩河床上形成的近似壶形的凹坑, 是基岩河床上流水沿垂直于河面的流轴磨蚀而形成的凹陷地貌。某地火山凝灰岩中多 壶穴发育,火山弹(即火山喷发形成的熔岩在冷却或半冷却状态下落地而成的弹状 体)的分布对壶穴形成产生重要影响。下图示意该地壶穴发育的不同阶段。据此完成 下列小题。

A. ②①③④ B. ②③①④

C. ③④②① D. ③①④②

解析:河流流过出露的火山弹时,受到火山弹阻挡,火山弹迎水面的围岩容易被流水 侵蚀出凹槽(③),直到火山弹完全脱离围岩并被流水冲走,留下一个凹坑(④), 由于火山凝灰岩具有明显的层理构造,壶穴内壁在流水侵蚀下,岩性较软的岩层比岩 性较硬岩层的受侵蚀程度重,从而形成层状壶穴(②),流水带来的砾石填充壶穴, 使旋转水流不能继续向下磨蚀基岩,壶穴停止发育(①)。该地壶穴发育的顺序是③ ④②①。故选C。

C

A. ①② B. ①③ C. ②④ D. ③④

解析:较软岩层易被侵蚀,向下凹陷,在重力作用下上部较硬的岩层发生坍塌,壶穴 会加宽、加深,①②正确。故选A。

A

(2025·广东六校联考)夷平作用是外营力作用于起伏的地表,使其削高填洼逐 渐变为平面的作用。准平原是一种大规模的夷平面,是在湿润气候条件下,经过一定 的内力作用后,地表经长期风化和流水作用后形成的原的地貌形态。也可因构 造上升而形成高原面或被切割后仅保存于山岭顶部成为峰顶面,这种景观在丹霞地貌 中较为常见。据此完成下列小题。

A. a—b—c—d B. b—a—c—d

C. d—c—b—a D. b—d—a—c

B

解析:根据材料可知,准平原是在外力作用下削高填洼形成的平面,所以由a、b、 c、d四幅图的海拔可判断出a、b整体海拔较高,应为夷平作用的初期,d海拔最低且 坡度平缓,应为夷平面。在原始平缓地面(b)的基础上,随着构造上升运动形成 “V”形谷,分水岭仍较宽平(a);随着侧蚀加强,河谷展宽,切割密度加大,形 成宽广的谷底平原,谷间分水岭降低变缓(c);最后受外力夷平作用的影响,近地 面近似平原,少数地段存在低矮孤立残丘,准平原形成(d),故选B。

A. 风化作用 B. 搬运作用

C. 侵蚀作用 D. 堆积作用

解析:结合材料和所学知识可知,准平原地貌属于典型的流水侵蚀地貌,随着流水进 一步侵蚀,山体进一步缩小,孤峰残石、低缓谷坡、矮小浑圆的残丘逐渐消失,平原 面积进一步扩大,因此促使准平原不断发展变化的主要地质作用是流水侵蚀作用,故 选C。

C

7. (2025·安徽江淮十校联考)阅读图文材料,完成下列要求。

张家界世界地质公园,地层复杂多样,造就了当地的特色景观。亿万年前,这里 曾是一片海洋,海底发育水平状石英砂岩,后经多种地质作用,最终形成棱角平直、 高大耸立的石林地貌景观(图a)。图b为张家界世界地质公园某地地质简图和河流分 布图。

(1)在下图中绘制图b中甲乙沿线的地形、地质剖面图。

答案:(1)作图如下:(地形剖面和地质剖面趋势正确即可)

解析:第(1)题,据图可知,甲、乙附近岩层较老,而P处岩层较新,同时P处地势 较高,应为山地。由此可知,甲乙沿线应为向斜山,向斜山中央凸起,但是岩层应向 下弯曲,如下图:

(2)试从内外力作用角度分析张家界石林地貌景观的形成过程。

答案: (2)远古海洋时期,外力挟带的大量碎屑物质沉积于大洋底部,经历长期固结成岩作用形成深厚的石英砂岩;后期地壳抬升,石英砂岩垂直节理发育并出露地表;长期接受外力风化侵蚀,垂直崩塌,形成石林地貌景观。

第(2)题,根据材料可知,该地区在亿万年前曾为海洋,海洋中泥沙丰富,大量碎 屑物质在此堆积;碎屑物质经过了固结成岩作用,形成了较为深厚的石英砂岩;沉积 岩一般沉积时间较早,多埋藏于地下,后期因构造运动,张家界地区地壳抬升,使沉 积岩出露地表,同时由于岩层垂直节理发育,在地壳抬升过程中,岩层发生垂直崩 塌;地表的沉积岩岩层长期受到风化、侵蚀等外力作用,从而形成了石林地貌。

自然地理

第五单元 地表形态的塑造

第二讲 地表形态的塑造

第1课时 塑造地表形态的力量

[课程内容]1.运用示意 图,说明岩石圈物质循 环过程。

2.结合实例,解释内力 和外力对地表形态变化 的影响,并说明人类活 动与地表形态的关系。 [基本概念]地质作用、内力作用、地壳运动(构造运 动)、岩浆活动、变质作用;外力作用、风化、侵蚀、搬 运、堆积(沉积)作用、风力作用、流水作用、海浪作 用、冰川作用;岩浆岩(侵入型、喷出型)、沉积岩、变 质岩;地质构造、构造地貌(背斜山、背斜谷、向斜谷、 向斜山、断块山)、褶皱(背斜、向斜)、断层;板块、 生长边界、消亡边界、裂谷、海岭、海岸山脉、岛弧、海 沟。

[基本原理]岩石圈的物质循环过程;地壳运动对地表形态 的影响;板块构造学说。

[体系构架]

考点1 内力作用与地貌

热能

表现形 式 地壳运动 岩浆活动 变质作用

定义 岩石圈因受内力作用 而发生的 变位 或 变形,也称 构造 运动 岩石圈破裂,岩浆 沿 破裂带 上升, 侵入岩石圈或喷出地 表的过程 岩石受 温度 、压力等 因素的影响,其成 分、 结构 发生改变的 过程

对地表

形态的

影响 塑造地表形态的主要 方式 岩浆只有 喷出地 表 才可以直接影响地表形态 一般发生在地壳 处 ,不能直接塑造地表形态

变位

构造

破裂带

温度

结构

喷出地表

深处

表现形 式 地壳运动 岩浆活动 变质作用

举例 大陆漂移 、地面 抬升和沉降、地震等 火山地貌,如富士 山、夏威夷群岛

大陆漂移

答案:内力作用:地壳运动、岩浆活动、变质作用;外力作用:风化、侵蚀、搬运、 堆积、固结成岩。

高低

不平

J讲练突破重难点

角度Ⅰ地壳运动

[讲细] 地壳运动的类型

运动类型 水平运动 垂直运动

岩层运

动方向

对地形

的影响 形成断裂带和褶皱山脉 常形成高原、断块山及盆地和平原等地貌

举例 东非大裂谷、喜马拉雅山 我国台湾海峡的形成、意大利那不勒斯湾海岸 的变迁

相互

关系 ①它们相伴发生;②在不同时期和不同区域,两者常有主次之分;③就 全球而言,地壳运动以水平运动为主,以垂直运动为辅

[练透] 东非大裂谷南起20°S附近的赞比西河河口,向北纵贯东非高原和埃塞俄比 亚高原,并经红海一直延伸到西亚的死海和约旦河谷附近。东非大裂谷带发育有串珠 状的湖泊,既有咸水湖,又有淡水湖。大裂谷每年以几毫米到几十毫米的速度加宽。 下图为东非大裂谷局部及其形成示意图。读图,完成下列小题。

A. 地壳抬升→岩层断裂下陷→外力作用

B. 褶皱隆起→岩层断裂下陷→外力作用

C. 地壳抬升→岩层断裂下陷→岩浆活动

D. 褶皱隆起→岩层断裂下陷→岩浆活动

解析:东非高原地区地质历史时期经历了一段时间的整体抬升,由于抬升作用,板块 发生张裂,地壳出现了南北向大断裂,两侧岩体相对抬升,中间岩体断裂下陷,而后 在外力作用下形成现今的地表形态。故选A。

A

A. 陆地面积扩大 B. 气候暖干化

C. 水生植物增多 D. 森林面积减少

解析:随着东非大裂谷不断张裂,裂谷处将会形成新的大洋,陆地面积可能会减小, 受海洋影响,局部气候会变得暖湿;部分区域距海更近,受海洋影响,降水增多,植 被由草原变为森林,森林面积可能增加;局部地区可能由陆域变为海域,植被可能由 陆生变为水生。故选C。

C

角度Ⅱ岩浆活动

[练透] 下图为世界某地区的地质构造图,该地区前期岩浆活动频繁,后期受到地壳水平运动和岩浆活动的双重影响。该地区是世界重要的金矿分布地,金矿埋深300多米,以地下开采为主。图中的绿岩带是由玄武岩和早期浊流沉积(富含悬浮固体颗粒的高密度水流沉积)的碎屑沉积岩组成的,因玄武岩的变质作用,岩石呈暗绿色。读图,完成下列小题。

A. 东—西向 B. 南—北向

C. 东北—西南向 D. 西北—东南向

解析:读图可知,图示区域断层线呈西北—东南向,因此该区域地壳水平运动的方向 为东北—西南向。故选C。

A. 地壳运动 B. 岩浆活动

C. 变质作用 D. 沉积作用

C

B

解析:读图可知,金矿主要沿断层线分布,且附近有大量的岩浆岩分布,据此可以推 断当地岩浆活动频繁。地壳运动形成的断裂带是含金熔岩涌入的良好通道,金矿在此 不断富集并随岩浆活动上升甚至出露地表,图中金矿形成的地质作用最可能是岩浆活 动。故选B。

A. 火山爆发 B. 地面塌陷

C. 山洪暴发 D. 瓦斯爆炸

解析:由材料可知,金矿埋深300多米,以地下开采为主,因此金矿开采容易诱发地 面塌陷,B正确。瓦斯爆炸是一定浓度的甲烷和空气中的氧遇明火发生的爆炸,多发 生在煤矿开采中,D错误;火山爆发是上地幔顶部软流层的岩浆喷出地表的现象,该 地金矿埋深较浅,因此该地区金矿开采不易诱发火山爆发,A错误;山洪暴发与天气 和地形有关,而与金矿开采关系不大,C错误。故选B。

B

Y研透高考命题点

[高考命题]高考对内力作用的考查多以地质构造图、景观图等为背景,考查内力作用 及其对地表形态的影响,进而考查学生的综合思维和地理实践力。

1. (2022·山东卷改编)古雅斯河发源于澳大利亚大分水岭西侧,构造运动导致其水 系发生了演变。

板块运动、地壳断裂抬升

2. (2022·辽宁卷改编)一般情况下,气候寒冷期冰川范围扩大,海平面下降。在风 力搬运作用下,我国北方某海岸在末次冰期中的相对寒冷期沉积了砂质沉积物,相对 温暖期沉积了黄土状沉积物。下图为沉积剖面及其所在位置示意图。

先降后升

解析:由所学知识可知,越往下的沉积物形成时间越早,因此剖面A→B→C层形成的 时间越来越晚。由材料可知,相对寒冷期沉积了砂质沉积物,相对温暖期沉积了黄土 状沉积物,因此剖面A→B→C层沉积时所对应的地质时期为相对温暖期→相对寒冷期 →相对温暖期。气候寒冷期海平面下降,气候温暖期海平面上升,因此A→B→C层形 成过程中海平面大致经历了先降后升。

考点2 外力作用与地貌

太阳辐射能

表现 影响因素 作用

风化作 用 温度、水、生物 ①使岩石发生崩解、破碎;②为其他外力作用创造 条件

侵蚀作 用 流水、冰川、风等 ①对地表岩石及其风化产物进行破坏;②常使被侵 蚀掉的物质离开原地,并在原地形成侵蚀地貌

搬运作用 风 、

流水 、

冰川等 ①移动风化或侵蚀的产物;②为堆积地貌的发育输 送大量物质

风

流水

表现 影响因素 作用

堆积作 用 外力减弱或遇到障 碍物 被搬运的物质堆积下来

趋于平坦

[点拨] 河口地区的水沙运动

(1)两种外力作用:径流(流水沉积)与潮流、风浪(侵蚀或沉积)共同作用的结 果。(2)泥沙的主要来源有:①陆沙:河流带来的泥沙,与流域内的土质、植被、 降水强度等因素有关;②河沙:本河段水流冲刷河岸、河床而来的沙;③海沙:潮 流、风浪从近海地区带来的沙。(3)影响河口地区河床演变的主要因素:来水、来 沙。径流强于潮流,河口以淤积为主,陆地扩大;径流弱于潮流,河口以侵蚀为主, 海岸后退。

J讲练突破重难点

角度Ⅰ风化作用及对地貌的影响

[讲细] 1.概念:在温度变化、水、大气及生物的作用下,地表或接近地表的岩石发 生性状或组成变化的过程。

2. 分类

(1)物理风化:指岩石在温度变化、冻融、有机体、水、风和重力等物理机械作用 下崩解、破碎成大小不一的碎屑和颗粒的过程。

(2)球状风化:岩石出露地表接受风化时,由于棱角突出,易受风化,故棱角逐渐 缩减,最终趋向球形。

(3)化学风化作用的主要因素是氧和水溶液,其进行的方式主要有氧化作用和水溶 液的作用。

(4)生物风化作用:生物对母岩的破坏方式既有机械作用(如根劈作用),也有生 物化学作用(如植物、细菌分泌的有机酸对岩石的腐蚀作用)。

3. 对地形影响:使岩石变成松散的碎屑风化物;形成风化壳;为侵蚀作用准备条 件;为土壤形成提供物质基础。

A. ①③ B. ①④ C. ②③ D. ②④

解析:风化作用指在温度、水、生物的作用下,岩石出现的崩解破碎现象。①表示的 是角峰、刃脊,为冰川侵蚀作用形成的;②为花岗岩球状风化地貌;③为风力侵蚀作 用下形成的风蚀蘑菇;④为风化作用下出现的岩石破碎、剥落现象。

D

角度Ⅱ侵蚀作用及对地貌的影响

[讲细]

侵蚀 类型 对地貌的影响 分布地区

风力

侵蚀 风力吹蚀和磨蚀,形成戈壁、 风蚀洼地、风蚀柱、风蚀蘑 菇、风蚀城堡等 干旱、半干旱地区(例如:雅丹地貌等)

流 水 侵 蚀 侵

蚀 使谷底、河床加深加宽,形成 “V”形谷;使坡面破碎,形成 沟壑纵横的地表形态 湿润、半湿润地区(例如:长江三峡、黄 土高原地表的千沟万壑、瀑布等)

侵蚀 类型 对地貌的影响 分布地区

流 水 侵 蚀 溶

蚀 形成漏斗、地下暗河、溶洞、 石林、峰林等喀斯特地貌 可溶性岩石(石灰岩)分布地区(例如: 桂林山水、路南石林、瑶琳仙境等)

冰川

侵蚀 形成冰斗、角峰、“U”形谷、 冰蚀平原、冰蚀洼地(北美五 大湖、“千湖之国”芬兰的许 多湖泊)等 冰川分布的高山地区和高纬度地区(例 如:挪威峡湾等)

海浪

侵蚀 形成海蚀穴、海蚀崖、海蚀平 台、海蚀柱、海蚀拱桥等 基岩海岸地区(例如:大连小平岛等)

[练透] (2025·陕西宝鸡一模)下图为世界某区域略图,某地理研学小组计划寒假前往图中的甲、乙两地开展研学考察。查阅资料得知甲地附近海岸线曲折破碎,乙地的自然景观与我国西北地区相似。资料显示近年来受全球气候变暖影响,山地林线上部景观变化明显(林线是山地垂直自然带谱中森林分布的上限)。据此完成下题。

A. 海水侵蚀 B. 流水侵蚀

C. 冰川侵蚀 D. 风力侵蚀

解析:读图可知,图中甲地位于南美洲西南部,那里曾经是南半球冰川发育的地方。 冰期时冰川从安第斯山脉向海洋延伸,在流向大海的过程中不断摩擦海岸,形成冰川 槽谷;之后冰期结束,冰川退缩,这些被摩擦切割的海岸就会因为地势相对低洼被海 水淹没,出现破碎地形,C正确。海水侵蚀、流水作用、风力作用不是造成该地海岸 线曲折破碎的主要原因,A、B、D错误。

C

3. (2023·全国甲卷)阅读图文材料,完成下列要求。

风蚀粗化是风蚀导致地表松散层细颗粒物流失、粗颗粒物所占比例增加的现象, 其过程如图a所示。某科研小组通过比较地表松散层表层和浅层的粗、细颗粒物含 量,构建了风蚀粗化指数。该指数数值越大,说明表层比浅层粗颗粒物含量越高。图 b显示青藏高原南部(针对风蚀)采样点粗化指数的分布。

(1)说明风蚀粗化过程中地表松散层风蚀强度的变化。

答案:(1)早期细颗粒物所占比例大,地表松散层风蚀强;随着细颗粒物所占比例 减少,粗颗粒物所占比例增加,地表松散层风蚀强度逐渐减弱。

(2)指出图b所示区域风蚀粗化指数的空间分布特征,并解释其原因。

答案:(2)分布特征:西部大,东部小;北部大,南部小。

原因:西部、北部风力强劲;植被覆盖度小。

(3)分析耕作对风蚀和风蚀粗化指数的影响。

答案:(3)耕作使表层和浅层充分混合(表层细颗粒物增多)、疏松、强风蚀季节 植被覆盖度小,风蚀强度大;表层和浅层粗颗粒物含量基本一致,风蚀粗化指数基本 不变。

(4)提出图b所示区域因地制宜的风蚀防治措施。

答案:(4)东部、南部:可因地制宜采用砾石覆盖、耕地留茬、免耕、限制放牧等 措施,保护地表,减轻风蚀。西部、北部:地表砾石覆盖度高,风蚀强度小,可维持 自然状态。

角度Ⅲ堆积作用及对地貌的影响

[讲细]

堆积

作用 对地貌的影响 分布地区

冰川

堆积 杂乱堆积,形成冰碛地貌 冰川分布的高山地区和高纬度地区

堆积

作用 对地貌的影响 分布地区

流水

堆积 形成冲(洪)积扇(出 山口)、河漫滩平原 (中下游)、三角洲 (河口) 颗粒大、 比重大的 物质先沉 积,颗粒 小、比重 小的物质 后沉积 (具有明 显的分选 性) 河流出山口处和河流的中下游(例 如:黄河三角洲、恒河平原等)

堆积

作用 对地貌的影响 分布地区

风力

堆积 形成沙丘(静止沙丘、 流动沙丘)和沙漠边缘 的黄土等堆积地貌 颗粒大、 比重大的 物质先沉 积,颗粒 小、比重 小的物质 后沉积 (具有明 显的分选 性) 干旱的内陆及邻近地区(例如:塔克 拉玛干沙漠里的沙丘、黄土高原的黄 土等)

海浪

堆积 形成沙滩等 滨海地区

[练透] (2024·湖北卷)某科研小组利用多套测风系统,观测记录了敦煌绿洲边缘某 年沙漠风和绿洲风的风速、风向与频次,并对表层沙粒采样分析。结果发现,当地冬 季白天以沙漠风为主,晚上沙漠风和绿洲风频次相当;自沙漠向绿洲方向风速呈减小 趋势,绿洲风风速衰减幅度比沙漠风小。下图示意采样点及其沙粒分选系数。据此完 成下题。

A. 分选性由好变差 B. 平均粒径由细到粗

C. 分选性由差变好 D. 平均粒径由粗到细

解析:结合图例可知,沙粒分选系数反映了沙粒的粒径差异程度,分选系数数值越 小,沙粒粒径差异越小,分选性越好。图中采样点1到9沙粒分选系数先增大后减小, 说明沙粒的分选性先变差再变好,A、C错误;从沙漠到绿洲,主导风风力逐渐减 弱,风速逐渐减小,风力搬运能力减弱,大颗粒的沙粒先沉积,小颗粒的沙粒后沉 积,因此沿采样点1至9方向,沙粒的平均粒径逐渐减小,整体上由粗到细,D正确, B错误。

D

(2025·河南适应考)沙粒在被风搬运的过程中,从迎风坡向前运动到背风坡滑 落堆积下来。随着沙粒不断被搬运和堆积,在沙丘内部形成与背风坡倾斜方向一致的 斜层理。当风向发生改变时,沿着沙粒前进方向又会形成新的沙丘。下图示意某地区 地质地貌发育的不同阶段。据此完成下列小题。

A. S1 B. S2 C. S3 D. S4

解析:图中S5覆盖在S1—S4之上,说明S5形成时间最晚。S1—S4的斜层理倾斜方向是 一致的,S2部分覆盖在S1上,说明S2形成晚于S1,同理S3晚于S2,S4晚于S3。因此风沙 沉积层形成最早的是S1,A正确。

A

①风力较强 ②风力较弱 ③风向多变 ④风向稳定

A. ①③ B. ①④ C. ②③ D. ②④

解析:图中显示S5沉积层顶部较为平坦,没有出现明显的沙丘,说明风力较弱,②正 确,①错误;S5沉积层内部斜层理十分一致,说明风向稳定,没有明显变化,④正 确,③错误。D正确。

D

角度Ⅳ堆积与侵蚀共同作用之作——“潮汐树”

[讲细] 在地理学上,“潮汐树”是由发育在海滩上的潮沟组成的。潮沟是潮汐进入 和退出潮间带沙洲的水流通道,是在沙泥质潮滩上由于潮流作用形成的冲沟。潮沟的 主干在向海一侧,向陆一侧呈现树枝状分汊,因其形态类似于大树,又被称为“潮汐 树”。潮沟的形成与落潮流对滩面的侵蚀作用有关。

1. 物质条件:即丰富的泥沙

潮间带上出露的沙泥滩(又称潮滩)质地松软,易于侵蚀,往往是产生潮沟景 观的前提。

而在岩石海岸以及由于人类填海造地,围垦滩涂,导致潮间带基本消失的海岸地带, 则很难发育形成潮沟景观。

2. 动力条件:是每天两次的涨潮落潮

涨潮时,潮水需要逆推海水,向上爬升,流速较慢,主要以淤积为主;

落潮时,潮水回落海面且落差大,流速快,以冲蚀为主,此时潮水在潮滩上冲刷形成 了冲沟;

日复一日,落潮潮水不断加深沟槽,且同时伴随溯源侵蚀,汇流面积不断增加,在侧 蚀和溯源侵蚀共同作用下,潮沟的主干和树枝状分汊逐渐壮大形成“潮汐树”。

最后,随着潮滩淤积,潮沟逐渐被稳固陆地包围吞噬,直至淤浅、萎缩,进入 消亡期。

[练透] 潮沟是在河口和淤泥质海滩的潮间带上常见的一种地貌(下图),潮沟形状如树,也被称为“潮汐树”,主干(“树干”)朝向海洋,树枝状分杈(“树梢”)朝向陆地,潮沟存在时间差异,有的几十年,有的仅为数小时。近年来,海岸大面积被围垦对潮沟产生严重威胁。读图,完成下列小题。

A. 风力侵蚀作用 B. 河流堆积作用

C. 海浪侵蚀作用 D. 流水溶蚀作用

解析:潮沟是落潮时海水在滩涂上冲刷而成的沟槽,故选C。

C

A. ①④⑤ B. ②③⑤ C. ①③⑥ D. ②④⑥

解析:在图中可以看出潮沟“树干”位置无植被,保持水土能力差,土壤容易 被侵蚀。从潮沟的形成过程可知,在落潮时,下部汇水量更大,侵蚀能力强。 广滩位于沿海,多沙土,黏土含量少,容易被侵蚀,所以“树干”位置易变, ②③⑤正确。故选B。

B

角度Ⅴ外力作用类型的判断方法

[讲细] 1.五种外力作用方式及其之间的关系

2. 外力作用类型的判断方法

(1)依据地貌形态判断

高山上的破碎岩石显示为风化作用;山谷中的碎石堆积显示为流水的搬运、堆积作 用;坡面的沟壑纵横显示为流水的侵蚀作用;峰林和溶洞等显示为流水的溶蚀作用; 沙丘显示为风力的搬运、堆积作用;海边的嶙峋沿岸显示为海浪的侵蚀作用等。

(2)依据区域环境判断

干旱、半干旱地区以风力作用为主,多风力侵蚀和堆积地貌;湿润、半湿润地区以流 水作用最为显著,多流水侵蚀和流水堆积地貌;高山地区多冰川作用;沿海地区多海 浪侵蚀、堆积作用等。

[练透] (2023·浙江1月选考)新疆东部某雅丹地貌区,环境恶劣,被视为“畏 途”。某同学随科考人员在该地研学旅行时,拍摄了布满“小蘑菇”的残丘岩壁照片 (如下图所示)。读图,完成下列小题。

A. 沉积、搬运 B. 搬运、风化

C. 风化、侵蚀 D. 侵蚀、沉积

解析:雅丹地貌是典型的风蚀地貌。图示景观出现在新疆东部,该地区属于温带大陆 性气候区,降水少,昼夜温差大,因此布满“小蘑菇”的残丘岩壁,最可能是由物理 风化作用形成的;同时,该地区风力较大,风力侵蚀作用明显,加上岩壁表面岩性不 一,岩石表面易被侵蚀的部分被侵蚀掉,而较坚硬的部分较少被侵蚀而保留下来,成 为“小蘑菇”,C正确。在陡峭的崖壁上,搬运和沉积作用较弱,A、B、D错误。

C

A. ①② B. ②③ C. ③④ D. ①④

解析:由材料可知,该雅丹地貌区位于新疆东部,位于我国地势第二级阶梯,空气并 不稀薄,①错误;雅丹地貌为风蚀地貌,我国西北内陆地区地表沙质沉积物多,植被 稀少,距离冬季风源地较近,风力较大,因此风沙强劲,②正确;新疆深居内陆,远 离海洋,降水少,气候极度干旱,③正确;滑坡主要发生在我国西南地区,雅丹地貌 区气候干旱,滑坡分布不广,④错误。

B

Y研透高考命题点

[高考命题]高考对外力作用的考查多以地质构造图、景观图等为背景,考查外力作用及其对地表形态的影响,或考查学生综合判断区域地质演化过程中内外力的相互作用的能力,进而考查学生的综合思维和地理实践力。

1. (2024·江苏卷改编)重庆奉节的小寨天坑是世界最大的喀斯特天坑,底部有堆积体和暗河。下图为“小寨天坑剖面图”。

砾石大小混杂

解析:天坑底部的堆积体是由多种物质在重力、流水等作用下堆积而成,形成环境较 为复杂,物质分选性较差,砾石大小较为混杂,颗粒形状不规整。

2. (2023·广东卷改编)某中学学生在山西省太行山青龙峡景区研学活动中发现,这 里是典型高山峡谷地貌,两岸岩壁直立,软硬岩层交互,陡壁下常有崩塌物堆积,崩 塌物主要来自硬岩层。下图是同学们绘制的岩体崩塌过程示意图。

解析:软岩层岩性软,更容易被侵蚀,使得软岩层上部的坚硬的岩层失去支撑,在重 力作用下崩塌。

软岩受风化剥蚀更快

3. (2022·全国甲卷改编)下图为北美东南部沿海冲积平原某区域1890年以来海岸线 的变化。

①②

解析:百年来海岸线不断退缩,甲水域北岸岸线基本稳定,说明其与外海并未 直接连通,而是受海岸线与海岸沙堤隔离,使其几乎没有受到海浪的侵蚀,① 正确。百年来,变动的海岸线近似平直,而甲水域岸线弯曲,进一步说明甲水 域长期受海岸和海岸沙堤的隔离,与外海分隔开来,形成陆地上的一个湖泊, ②正确。据所学可知,海湾是三面环陆一面连接海域的海洋,湖泊是地表相对 封闭的天然洼地(湖盆)及其承纳的水体,故甲水域有无河流注入、水域形态 与其是湖泊还是海湾关系不大,③④错误。

限时跟踪检测(二十二) 塑造地表形态的力量

限时跟踪检测(二十二) 塑造地表形态的力量

(2025·浙江杭州模拟)右图为贵州三都县一处奇特的地质景观——“产蛋 崖”。每隔数十年产蛋崖就会掉落出一些石蛋,石蛋大小不等。专家推测这些石蛋形 成于五亿年前的海洋中,由碳酸钙分子结核压实而成。据此完成下列小题。

A. 玄武岩 B. 花岗岩 C. 变质岩 D. 沉积岩

D

解析:“专家推测这些石蛋形成于五亿年前的海洋中,由碳酸钙分子结核压实而成” 说明五亿年前地壳升降运动活跃,海陆变迁形成大量沉积岩。贵州多喀斯特地貌,基 岩多为沉积岩中的石灰岩,石灰岩主要成分碳酸钙在温湿气候条件下,经漫长而复杂 的化学作用形成结核,形似石蛋,因此这些石蛋的岩石类型是沉积岩,故选D。

A. ①②④③ B. ②③①④

C. ③④②① D. ④①③②

B

解析:由于专家推测这些石蛋形成于五亿年前的海洋中,由碳酸钙分子结核压实而 成,说明石蛋是深海沉积物中的碳酸钙分子在特定化学作用下渐渐凝聚在一起结核形 成的。经过上层沉积物的不断压实,深海沉积物和结核经过固结成岩都变成了埋藏于 海底的沉积岩,经过亿万年的地质运动,在地壳抬升过程中暴露于地表受外力侵蚀。 由于外力侵蚀及风化差异,由深海沉积物形成的沉积岩构成的崖壁风化速度快,而结 核形成的石蛋风化速度慢,当岩壁风化剥落,石蛋就慢慢崩落而出。所以该地区岩层 中石蛋从形成到脱落的地质作用顺序依次是海相沉积—地壳抬升—外力侵蚀—岩石风 化,故选B。

(2025·湖南长沙长郡中学一模)壶穴是指基岩河床上形成的近似壶形的凹坑, 是基岩河床上流水沿垂直于河面的流轴磨蚀而形成的凹陷地貌。某地火山凝灰岩中多 壶穴发育,火山弹(即火山喷发形成的熔岩在冷却或半冷却状态下落地而成的弹状 体)的分布对壶穴形成产生重要影响。下图示意该地壶穴发育的不同阶段。据此完成 下列小题。

A. ②①③④ B. ②③①④

C. ③④②① D. ③①④②

解析:河流流过出露的火山弹时,受到火山弹阻挡,火山弹迎水面的围岩容易被流水 侵蚀出凹槽(③),直到火山弹完全脱离围岩并被流水冲走,留下一个凹坑(④), 由于火山凝灰岩具有明显的层理构造,壶穴内壁在流水侵蚀下,岩性较软的岩层比岩 性较硬岩层的受侵蚀程度重,从而形成层状壶穴(②),流水带来的砾石填充壶穴, 使旋转水流不能继续向下磨蚀基岩,壶穴停止发育(①)。该地壶穴发育的顺序是③ ④②①。故选C。

C

A. ①② B. ①③ C. ②④ D. ③④

解析:较软岩层易被侵蚀,向下凹陷,在重力作用下上部较硬的岩层发生坍塌,壶穴 会加宽、加深,①②正确。故选A。

A

(2025·广东六校联考)夷平作用是外营力作用于起伏的地表,使其削高填洼逐 渐变为平面的作用。准平原是一种大规模的夷平面,是在湿润气候条件下,经过一定 的内力作用后,地表经长期风化和流水作用后形成的原的地貌形态。也可因构 造上升而形成高原面或被切割后仅保存于山岭顶部成为峰顶面,这种景观在丹霞地貌 中较为常见。据此完成下列小题。

A. a—b—c—d B. b—a—c—d

C. d—c—b—a D. b—d—a—c

B

解析:根据材料可知,准平原是在外力作用下削高填洼形成的平面,所以由a、b、 c、d四幅图的海拔可判断出a、b整体海拔较高,应为夷平作用的初期,d海拔最低且 坡度平缓,应为夷平面。在原始平缓地面(b)的基础上,随着构造上升运动形成 “V”形谷,分水岭仍较宽平(a);随着侧蚀加强,河谷展宽,切割密度加大,形 成宽广的谷底平原,谷间分水岭降低变缓(c);最后受外力夷平作用的影响,近地 面近似平原,少数地段存在低矮孤立残丘,准平原形成(d),故选B。

A. 风化作用 B. 搬运作用

C. 侵蚀作用 D. 堆积作用

解析:结合材料和所学知识可知,准平原地貌属于典型的流水侵蚀地貌,随着流水进 一步侵蚀,山体进一步缩小,孤峰残石、低缓谷坡、矮小浑圆的残丘逐渐消失,平原 面积进一步扩大,因此促使准平原不断发展变化的主要地质作用是流水侵蚀作用,故 选C。

C

7. (2025·安徽江淮十校联考)阅读图文材料,完成下列要求。

张家界世界地质公园,地层复杂多样,造就了当地的特色景观。亿万年前,这里 曾是一片海洋,海底发育水平状石英砂岩,后经多种地质作用,最终形成棱角平直、 高大耸立的石林地貌景观(图a)。图b为张家界世界地质公园某地地质简图和河流分 布图。

(1)在下图中绘制图b中甲乙沿线的地形、地质剖面图。

答案:(1)作图如下:(地形剖面和地质剖面趋势正确即可)

解析:第(1)题,据图可知,甲、乙附近岩层较老,而P处岩层较新,同时P处地势 较高,应为山地。由此可知,甲乙沿线应为向斜山,向斜山中央凸起,但是岩层应向 下弯曲,如下图:

(2)试从内外力作用角度分析张家界石林地貌景观的形成过程。

答案: (2)远古海洋时期,外力挟带的大量碎屑物质沉积于大洋底部,经历长期固结成岩作用形成深厚的石英砂岩;后期地壳抬升,石英砂岩垂直节理发育并出露地表;长期接受外力风化侵蚀,垂直崩塌,形成石林地貌景观。

第(2)题,根据材料可知,该地区在亿万年前曾为海洋,海洋中泥沙丰富,大量碎 屑物质在此堆积;碎屑物质经过了固结成岩作用,形成了较为深厚的石英砂岩;沉积 岩一般沉积时间较早,多埋藏于地下,后期因构造运动,张家界地区地壳抬升,使沉 积岩出露地表,同时由于岩层垂直节理发育,在地壳抬升过程中,岩层发生垂直崩 塌;地表的沉积岩岩层长期受到风化、侵蚀等外力作用,从而形成了石林地貌。

同课章节目录