2025秋高考地理一轮复习上册自然地理第五单元地表形态的塑造第二讲地表形态的塑造第3课时构造地貌的形成课件

文档属性

| 名称 | 2025秋高考地理一轮复习上册自然地理第五单元地表形态的塑造第二讲地表形态的塑造第3课时构造地貌的形成课件 |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 9.0MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2025-07-07 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共95张PPT)

自然地理

第五单元 地表形态的塑造

第二讲 地表形态的塑造

第3课时 构造地貌的形成

考点1 地质构造及其实践意义

考点1 地质构造及其实践意义

S梳理教材基础点

1. 地质构造的含义:岩层的变形和变位。

[辨析] 地质构造和构造地貌

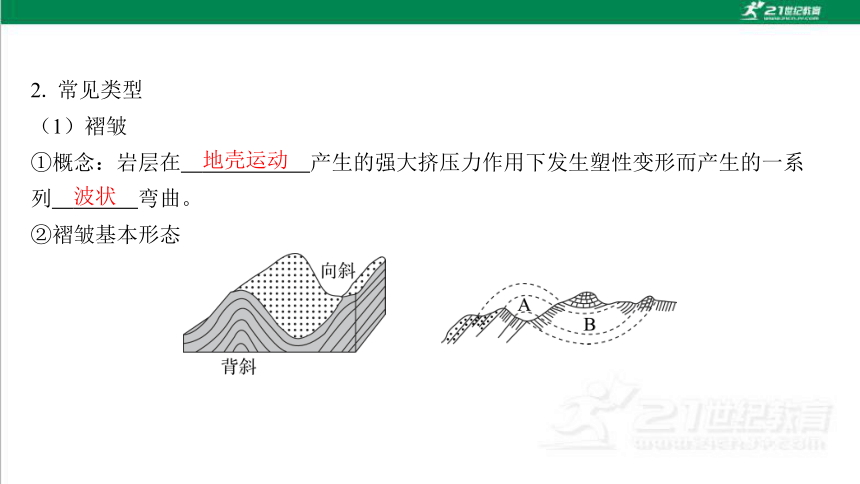

(1)地质构造是地壳运动的“足迹”,是由地壳运动引起的岩石(或岩层)的变形 和错位,它包括两种最主要的基本构造类型——褶皱和断层。

(2)构造地貌是地质构造在地表的形态和地貌特征,例如背斜成岭、向斜成谷、断 崖、块状山地等。

地壳运动

波状

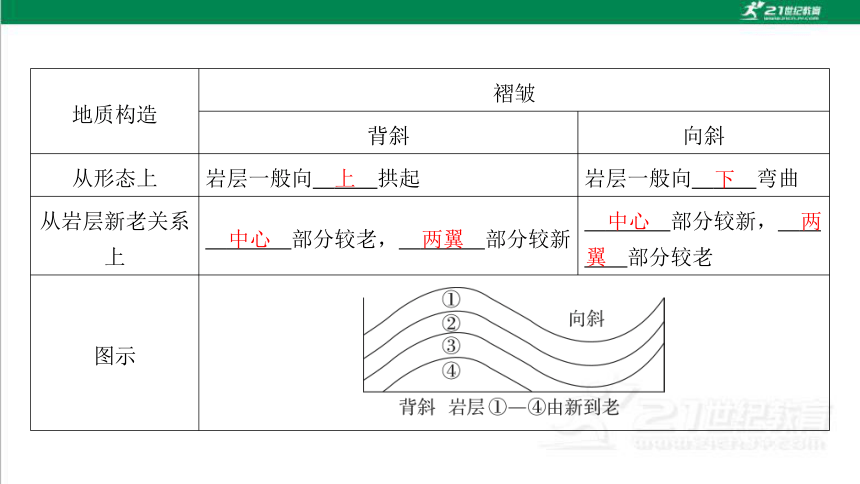

地质构造 褶皱

背斜 向斜

从形态上 岩层一般向 上 拱起 岩层一般向 下 弯曲

从岩层新老关系 上 中心 部分较老, 两翼 部分较新 中心 部分较新, 两 翼 部分较老

图示

上

下

中心

两翼

中心

两

翼

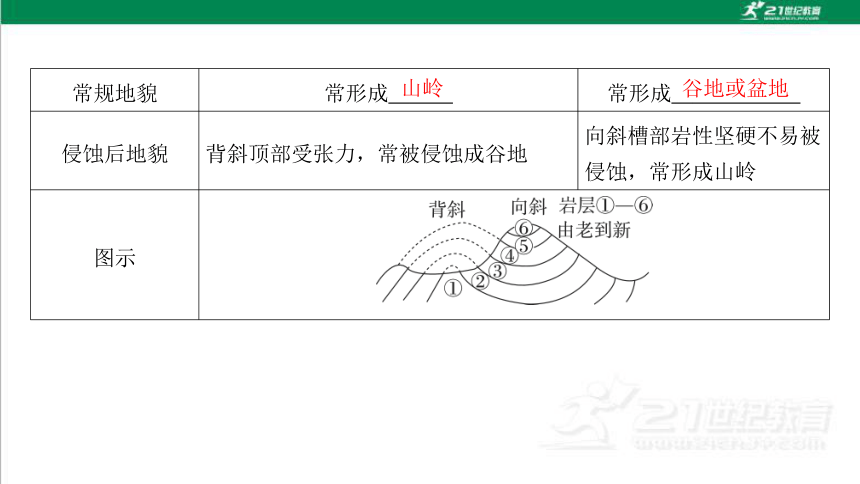

常规地貌 常形成 山岭 常形成 谷地或盆地

侵蚀后地貌 背斜顶部受张力,常被侵蚀成谷地 向斜槽部岩性坚硬不易被 侵蚀,常形成山岭

图示

山岭

谷地或盆地

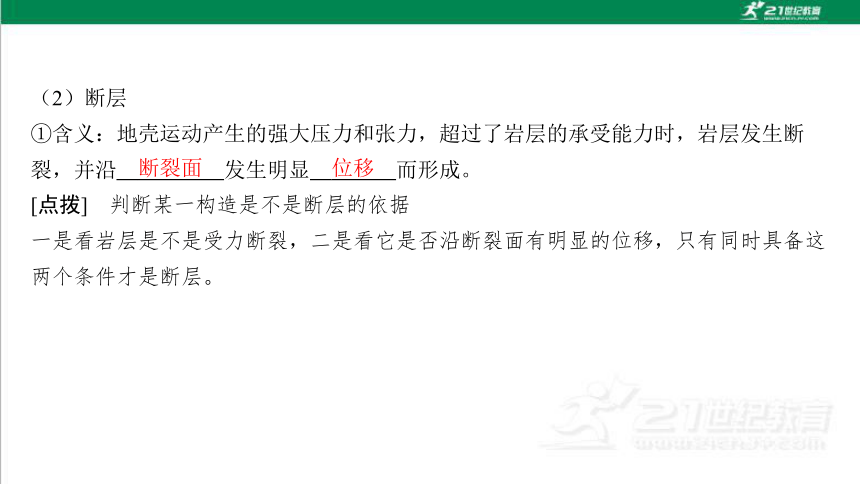

(2)断层

[点拨] 判断某一构造是不是断层的依据

一是看岩层是不是受力断裂,二是看它是否沿断裂面有明显的位移,只有同时具备这 两个条件才是断层。

断裂面

位移

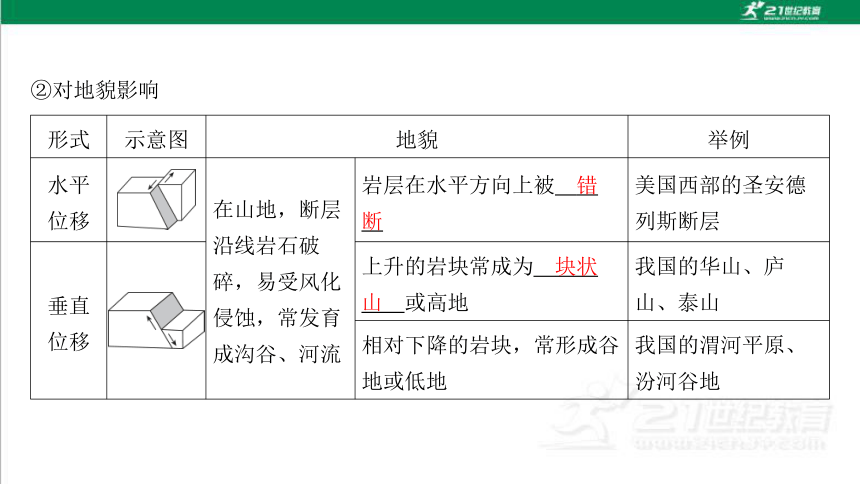

②对地貌影响

形式 示意图 地貌 举例

水平

位移 在山地,断层 沿线岩石破 碎,易受风化 侵蚀,常发育 成沟谷、河流 岩层在水平方向上被 错 断 美国西部的圣安德 列斯断层

垂直

位移 上升的岩块常成为 块状 山 或高地 我国的华山、庐 山、泰山

相对下降的岩块,常形成谷 地或低地 我国的渭河平原、 汾河谷地

错

断

块状

山

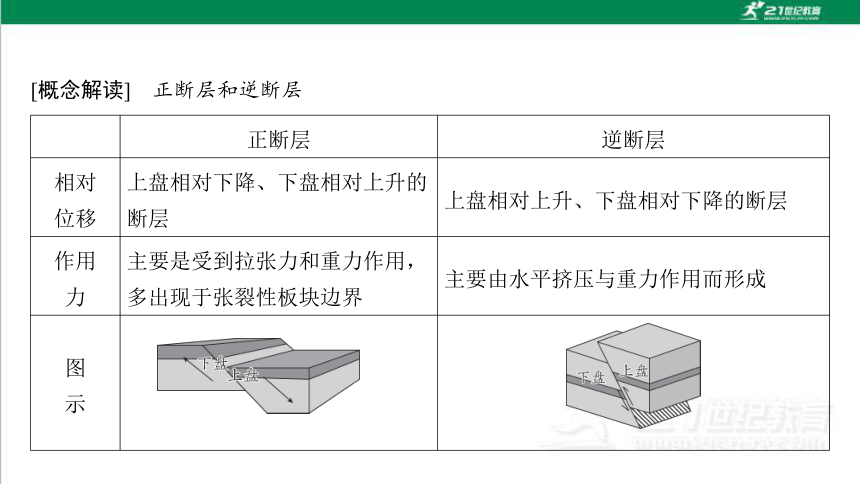

[概念解读] 正断层和逆断层

正断层 逆断层

相对 位移 上盘相对下降、下盘相对上升的断层 上盘相对上升、下盘相对下降的断层

作用 力 主要是受到拉张力和重力作用,多出现于张裂性板块边界 主要由水平挤压与重力作用而形成

图 示

注:断层面两侧的岩块称为断层盘,其中位于倾斜断面之上的为上盘,位于倾斜断面 之下的为下盘。

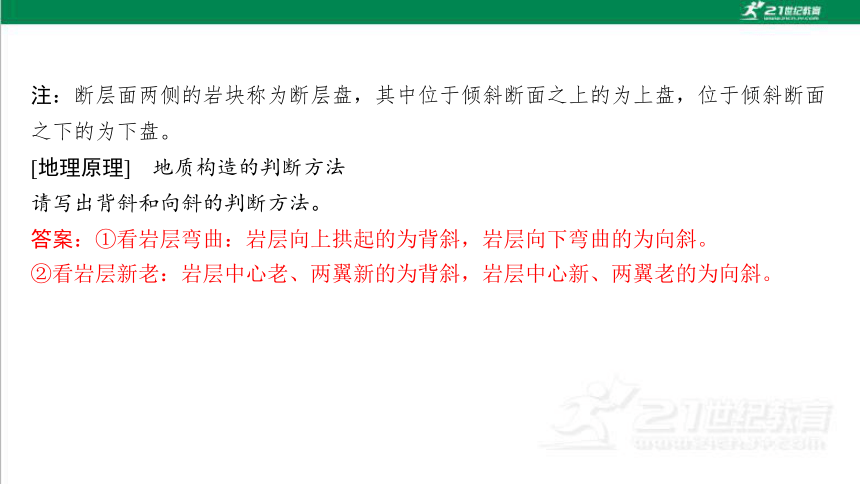

[地理原理] 地质构造的判断方法

请写出背斜和向斜的判断方法。

答案:①看岩层弯曲:岩层向上拱起的为背斜,岩层向下弯曲的为向斜。

②看岩层新老:岩层中心老、两翼新的为背斜,岩层中心新、两翼老的为向斜。

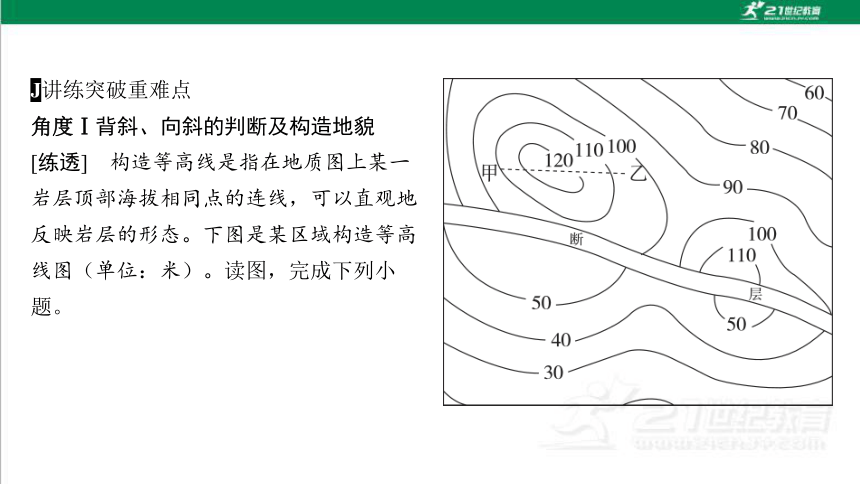

J讲练突破重难点

角度Ⅰ背斜、向斜的判断及构造地貌

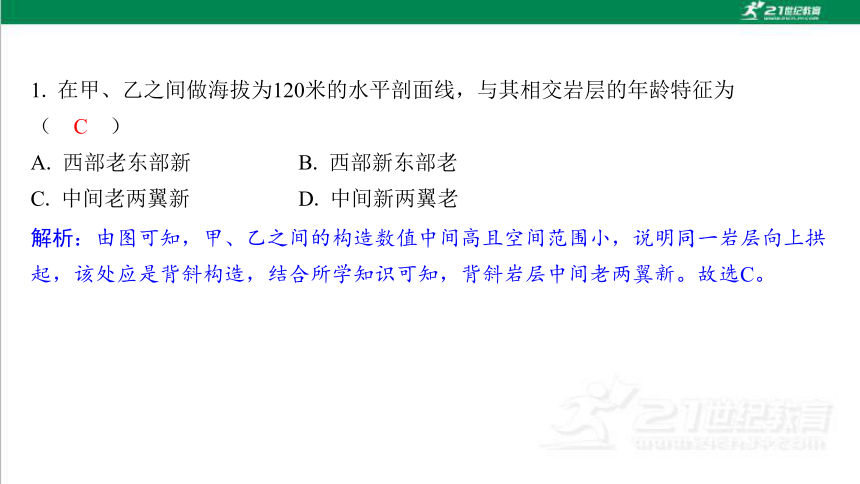

[练透] 构造等高线是指在地质图上某一岩层顶部海拔相同点的连线,可以直观地反映岩层的形态。下图是某区域构造等高线图(单位:米)。读图,完成下列小题。

A. 西部老东部新 B. 西部新东部老

C. 中间老两翼新 D. 中间新两翼老

解析:由图可知,甲、乙之间的构造数值中间高且空间范围小,说明同一岩层向上拱 起,该处应是背斜构造,结合所学知识可知,背斜岩层中间老两翼新。故选C。

C

A. 由西北向东南 B. 由东南向西北

C. 由东北向西南 D. 由西向东

解析:由图可知,断层大致呈西北—东南方向延伸,断层面两侧同一岩层海拔差异较 大,东北一侧同一岩层海拔更高,若该断层为正断层,则断层面由东北向西南倾斜, 若该断层为逆断层,则断层面由西南向东北倾斜,故选C。

C

A. 南北向的挤压作用 B. 南北向的拉伸作用

C. 东西向的挤压作用 D. 东西向的拉伸作用

解析:由第1题分析可知,该地为背斜,由图可知,断层大致呈西北—东南方向 延伸,可推测岩层受南北方向的挤压作用,向上拱起,且局部断裂,形成断 层,故选A。

A

角度Ⅱ断层的判断及形成的地貌

[练透] (2025·山东滨州市模拟)多年以来,美国加利福尼亚州华莱士溪河道在多次 地震中发生变动。下图为“华莱士溪局部河道变迁示意图”。据此完成下列小题。

A. 背斜谷 B. 向斜谷 C. 背斜山 D. 断层谷

解析:根据材料可知,该地区易发生地震,图示河流流向在地质构造线附近扭 转明显,华莱士溪上、下游错位也很明显,故该地质构造线沿线最可能为断层 谷,故选D。

D

A. 岩石破碎,易被侵蚀 B. 流速快,流水下蚀强烈

C. 地壳下陷,积水成河 D. 流速慢,流水侧蚀强烈

解析:由上面分析可知,图中地质构造线沿线最可能为断层谷,河道沿断层线 发育,主要是因为断层线沿线岩石破碎,易被侵蚀成谷地,为河道发育提供了 条件,故选A。

A

角度Ⅲ地质构造的实践意义

[讲细] 1.利用地质构造找水

向斜 岩层向槽部倾斜,利于地下水向槽部汇集,故向斜是良好的储水构造

断层 地下水出露成泉

2. 利用地质构造找矿

煤矿 向斜部分的地下(背斜顶部易被侵蚀,背斜岩层中的矿石很可能被侵蚀掉)

油、气 背斜岩层向上拱起,油、气密度小,分布于背斜顶部,背斜是良好的储油、储气构造

3. 利用地质构造确定工程建设

避开断层 易产生地震、滑坡、渗漏等不良后果,造成建筑物坍塌

隧道避开向斜 向斜是水的汇集区,隧道可能会变为水道

隧道选在背斜 背斜的岩层呈天然拱形

地质构造的实践意义可归纳如下图所示:

A. ①③ B. ①④ C. ②③ D. ②④

解析:石油资源由古老的生物埋藏在地下经漫长的地质年代变质而成,通常页岩、砂 岩的空隙中可能含有油气资源。油气资源一旦形成就开始流动,直到遇到致密岩层的 阻隔形成油气田。由于密度的差异,地下水往低处流动,石油、天然气受挤压往较高 处流动,故最可能蕴藏油气资源的是①④。故选B。

B

角度Ⅳ地质剖面图的判读

[讲细] 岩层新老关系的判读方法

图示 判读方法

看新老 关系 a河谷到b、c河谷的地层均由老到新,即中间老、两翼新→背斜→a为河谷→背斜谷

图示 判读方法

看岩层 弯曲

甲处岩层向上拱起,为背斜,地貌为谷地;乙处岩层向下弯曲,为向斜,地貌为山岭

看埋藏 深度

看海拔→中部高,两侧低→山岭;岩层埋藏深度→海拔-埋藏深度=岩层的高度→同一岩层B处高,A、C处低→向上拱起→背斜

地点 海拔(米) 某沉积岩的埋藏深度(米)

A 450 170

B 520 140

C 450 160

[练透] (2025·江苏南通模拟)地层的接触关系是指新老地层在空间上的相互接触关 系或者叠置状态,其中有整合接触和不整合接触。整合接触是指新老地层平行且连 续,表明地层形成期间该地没有发生构造运动。不整合接触是指新老地层不平行且不 连续,表明该地经历过构造运动、地面侵蚀和再沉积过程。下图为某干旱地区的地质 剖面图,P1、P2、T2、T3,四个时期的沉积岩由老到新,V5是岩浆岩,U表示不整合 面。读图,完面下列小题。

A. T2 B. V5 C. P1 D. P2

解析:P1、P2、T2、T3四个时期的沉积岩由老到新,根据图示信息可知,岩浆岩V5将 T2切断,所以其应该在T2之后形成,因此最老的是沉积岩P1,故选C。

C

A. 岩浆侵入的时间早于沉积岩T2

B. P1和T2属于整合接触关系

C. 断层北侧岩体的抬升幅度小于南侧

D. 该地以流水侵蚀地貌为主

解析:根据岩浆岩V5将T2切断,岩浆侵入的时间是在T2形成之后,A错误;P1和T2的 岩层之间缺失P2,属于不整合接触关系,B错误;该地为干旱地区,地貌以风成地貌 为主,D错误;断层南侧有年龄较老的沉积岩P1出现,而北侧没有,说明南侧抬升幅 度较大,C正确。故选C。

C

A. 1次 B. 2次 C. 3次 D. 4次

解析:图中不整合面U处北侧的P2岩层是弯曲的,说明出现过地壳运动使岩层发 生褶皱。不整合面U处T3时期的沉积岩岩层并不是水平的,说明T3时期的沉积岩 形成后又出现过地壳运动使岩层发生褶皱、倾斜。综上所述,U处至少发生过两 次褶皱。故选B。

B

角度Ⅴ等高线、地层线叠加图的判读

[练透] 下图为某区域地质简图。该区沉积地层有Q、P、C、D、S2、S1,其年代依次 变老。读图,完成小题。

解析:根据材料信息“该区沉积地层有Q、P、C、D、S2、S1,其年代依次变老”及 图可知,甲地到乙地所在区域岩层中间新,两侧老,且岩层对称分布,因此可判断该 区域的地质构造为向斜,B、D错误。图中从甲地到乙地,中间有一高程点,说明地 势中间高,两边低,A正确,C错误。

A

Y研透高考命题点

[高考命题]地质构造与地貌是当前高考的重要考点。试题多将地层年代、化石类型与 地质构造图相结合,考查地质构造、构造地貌的判读及地质构造历史的推断,或运用 地质简图判读预测地下矿藏位置找水、找油、找气等,突出综合思维和地理实践力的 应用。

1. (2023·广东卷改编)巴音河流域位于盛行西风的柴达木盆地东北边缘地区。巴音 河在宗务隆山以南形成了大面积的冲洪积扇;2015年12月,当地对该区域巴音河出山 口长约4 km的河道进行了硬化。图1示意巴音河冲洪积扇及周边地区地理环境特征; 图2示意图1中P1、P2两点之间的水文地质剖面。

[问答]如图2所示,巴音河河道所在区域地下水含水层明显较厚,且在河道以南出现 地下水溢出。请从地质构造角度,分析形成这两种现象的原因。

答案:含水层较厚的原因:此区域为向斜构造,利于冲洪积物堆积;断层加剧凹陷, 进一步增加冲洪积物堆积厚度,导致含水层明显增厚。地下水在河道以南溢出的原 因:德南隆起是背斜构造,阻挡地下水水平运动,抬升地下水位;地下水通过河道南 侧断层处形成的通道,溢出地表。

解析:结合材料要求从地质构造角度进行分析。含水层较厚的原因与该位置的向斜地 质构造相关,向下凹陷的构造利于冲洪积物堆积;加上周围的断层加剧凹陷,进一步 增加冲洪积物堆积厚度,地下水淤积导致含水层明显增厚。地下水在河道以南溢出的 原因与该位置的背斜地质构造相关,德南隆起是背斜构造,向上凸起的背斜可以阻挡 地下水水平运动,抬升地下水位,当地下水运动至河道南侧断层处,通过断层形成的 通道溢出地表。

2. (2022·北京卷改编)下图为某地的地质剖面示意图。

解析:第(1)题,如图所示,地质构造主要为背斜,顶部受张力开裂侵蚀形成谷 地,为背斜成谷。

×

解析:第(2)题,甲处为花岗岩,是侵入型岩浆岩,与断层交汇处没有被断层错 断,而是覆盖了原有的岩层结构,说明甲处岩浆活动晚于断层。

解析:第(3)题,从沉积岩岩层形成先后顺序来看,①在上而②在下,岩层①比② 的沉积晚。

解析:第(4)题,岩层③为石灰岩,多形成于浅海环境;④为泥岩,多形成于陆地 环境。③与④形成环境不同。

√

×

×

考点2 板块运动与地貌

岩石圈

[点拨] 澳大利亚、阿拉伯半岛、印度半岛、斯里兰卡岛、塔斯马尼亚岛都位于印度 洋板块。

板块边界有生长边界和消亡边界,消亡边界主要分布在大陆与大洋交界处,生长边界 主要分布在大洋中。

答案:①大陆板块和大洋板块碰撞,形成海岸山脉、岛弧、海沟;②大陆板块和大陆 板块碰撞,形成高大的山脉;③板块张裂形成裂谷、海洋、大洋中脊(海岭)。

软流圈

稳定

活跃

海沟

裂谷

J讲练突破重难点

角度Ⅰ板块构造学说

[讲细] 1.板块的划分

全球岩石圈分为六大板块,即亚欧板块、非洲板块、美洲板块、太平洋板块、印度洋板块和南极洲板块。六大板块除太平洋板块几乎只包括海洋外,其余五个板块里都既有陆地又有海洋。

2. 板块运动及地壳活动

板块漂浮在“软流圈”之上,处于不断地运动中。一般来说板块内部地壳比较稳定, 两个板块之间的交界地带地壳比较活跃。

3. 板块运动与地貌

板块相对移动而发生的彼此碰撞或张裂,形成了地球表面的基本面貌。

[练透] (2022·浙江6月选考)下图为世界局部图。读图,完成下列小题。

A. 亚欧板块张裂 B. 美洲板块抬升

C. 太平洋板块张裂 D. 太平洋板块俯冲

解析:读图并结合所学知识可知,图中阿留申海沟位于太平洋板块和美洲板块的消亡 边界,美洲板块为大陆板块,太平洋板块为大洋板块,两板块碰撞挤压时,大洋板块 会俯冲到大陆板块的下面,在俯冲边界形成海沟,D正确。

D

A. ①② B. ②③ C. ③④ D. ①④

解析:由上题分析可知,海沟是由大洋板块俯冲到大陆板块之下形成的,大陆 板块边缘隆起形成岛弧或海岸山脉。因此与海沟相伴的地形有岛弧和山脉,③ ④正确。故选C。

C

角度Ⅱ板块运动对全球构造地貌的影响

[讲细]

板块运动 张裂 相撞

大陆板块与大陆板块相互 挤压碰撞 大陆板块与大洋板块相互 挤压碰撞

对地球面

貌的影响 形成裂谷或海洋 形成高峻山脉和巨大高原 海沟、岛弧、海岸山脉

举例 东非大裂谷、红 海、大西洋 喜马拉雅山脉、青藏高原 马里亚纳海沟、亚洲东部 岛弧、美洲西岸山脉

边界类型 生长边界←|→ 消亡边界→|←

图示

A. 板块挤压 B. 火山不断喷发

C. 板块张裂 D. 岩浆持续侵入

解析:新西兰位于太平洋板块和印度洋板块的消亡边界,东侧的太平洋板块向西侧的 印度洋板块方向挤压,地壳隆起形成南阿尔卑斯山脉,故山脉仍在升高并向西扩展, 故选A。

A

A. 西坡侵蚀强烈,山脊线东移

B. 西坡侵蚀强烈,山脊线稳定

C. 东坡侵蚀强烈,山脊线西移

D. 东坡侵蚀强烈,山脊线稳定

解析:由材料可知,该山脉位于西风带,西坡是迎风坡,降水量大,流水侵蚀作用强 烈,河流发育,在溯源侵蚀作用下,源头即山脊线东移,故选A。

A

A. 板块运动逐渐加强 B. 板块运动逐渐减弱

C. 外力作用逐渐加强 D. 外力作用逐渐减弱

解析:目前该山脉仍在升高说明目前内力作用强度大于外力作用。随山体升高,外力 作用逐渐加强,内、外力作用达到平衡,山脉高度将趋于稳定,故选C。

C

Y研透高考命题点

[高考命题]板块运动与地貌是当前高考的重要考点。试题多与地震、火山活动相结 合,考查地震、火山活动形成的原因,突出综合思维和地理实践力的应用。

乙板块

2. (2022·北京卷改编)中国某科考船赴西北太平洋进行深海科学与资源考察。已知 两种海底矿产的分布(如下图)。

[判断]图中

解析:第(1)题,根据图示信息可知,甲 海区位于太平洋板块与亚欧板块交界处,地 壳不稳定,多火山地震,处于环太平洋火山 地震带。

√

解析:第(2)题,根据图示信息可知,乙距 离海岸线较远,不属于大陆架。

×

解析:第(3)题,根据图示信息丙海区既有 矿产1又有矿产2,矿产资源丰富多样。

×

考点3 山地对交通运输的影响

高

大

地质构造

交通运输

设施

公路

铁路

山麓

答案:尽量少占耕地;处理好与农田水利设施和城镇发展的关系。

盘山曲折

桥(梁)隧(道)

J讲练突破重难点

角度Ⅰ地形对交通运输方式及交通网密度的影响

[讲细]

[练透] (2025·八省联考云南卷)我国传统人力运输方式有提、挑、扛、顶和背等。 我国某省西北部山区,竹编背篓(如图)是一种常见传统背运工具,至今仍在使用。 据此完成下列小题。

A. 坡陡路窄 B. 蚊虫袭扰

C. 地面湿滑 D. 天气多变

解析:结合材料信息可知,该地为我国某省西北部山区,地形起伏大,负重前行时, 若将运输的物体背在背上,走山路可以更好的保持身体重心的稳定,也更省力,可以 解放双手协助攀爬,提高运输的安全性,因此该地传统人力运输方式多为背运,主要 是因为当地坡陡路窄,而与蚊虫袭扰、地面湿滑和天气多变关系不大,A正确,B、 C、D错误,故选A。

A

A. 硬度较高 B. 工艺简单

C. 造型美观 D. 取材方便

解析:该地多用竹子编制背篓的主要原因是山区竹林较多,便于就近取材,D正确; 竹子编制的背篓硬度并不高,A错误;竹编工艺也较为复杂,一般要专门的篾匠进行 编制,B错误;背篓主要考虑是否方便、实用,造型美观不是主要因素,C错误。故 选D。

D

A. 吉林省 B. 江苏省 C. 湖南省 D. 陕西省

解析:竹子主要分布在我国南方地区的山地丘陵地区,吉林和陕西不是典型的竹子分 布区,A、D错误;江苏省位于我国东部沿海地区,平原较多,而湖南省位于亚热 带,且丘陵山地分布面积广,竹林较多,因此该省最可能是湖南省,C正确,B错 误。故选C。

C

角度Ⅱ山区交通线路选择原则及原因

[讲细]

影 响 一般原则 原因 实例

方 式 首选公路运输,其次是铁路 运输 ①山地修建铁路运输干线的 成本高、难度大;②建造公 路的成本、技术难度较铁路 小;③公路运输具有灵活性 的特点 西藏先有新藏、青 藏、滇藏等公路, 后有青藏铁路

影 响 一般原则 原因 实例

线 路

走 向 ①线路选在地势相对和缓的 山间盆地和河谷地带;②线 路一般呈“之”字形或 “8”字状(线路尽量与等 高线平行);③避开陡坡和 断层、滑坡、泥石流等地质 灾害多发地段;④在适宜的 过河点跨过河流;⑤尽量选 择两点间最近距离、经过各 级居民点;⑥避免占用耕 地、避开农田水利设施 选线一般应按地形走势来确 定路线的走向。

原因:①尽量节约建设成 本;②降低技术难度;③工 程施工要安全;④降低运营 成本和提高运营安全性(如 果选取最直、最短的线路, 就必须开拓较多的山坡,填 平沟谷,建造较多的桥梁或 隧道) ①同蒲铁路沿汾河 谷地伸展;②陇海 铁路的西段沿渭河 谷地伸展;③襄渝 铁路沿汉水谷地伸 展;④成昆铁路沿 地形走势曲折伸展

影 响 一般原则 原因 实例

线 网

密 度 一般来说,平原、缓丘、山 间盆地、河谷等人口稠密、 经济发达的地方,线网密度 大 山区人口主要集中在河谷地 带,这样可以联系较多的居 民点,方便人们的出行,吸 引较多的客货流,从而提高 营运量,增加经济效益 南疆铁路和兰新铁 路(新疆段)均沿 山麓分布,连接绿 洲

[练透] 2021年6月25日,全长435千米的拉林(拉萨至林芝)铁路正式开通运 营。下图是拉林铁路桥梁隧道相连处景观图,图中江边公路是拉林公路。据此 完成下列小题。

A. 地势起伏大 B. 风力强劲

C. 高寒缺氧 D. 地层不稳定

解析:根据所学知识可知,铁路一般要求保持道路平直,起伏要小,因此在铁路修建 时往往要遇山开隧道,遇河流架桥。拉林铁路位于青藏高原东南部,地势起伏大,因 此铁路桥梁隧道众多,A正确;桥梁隧道众多与风力强劲、高原缺氧关系不大,B、C 错误;地层不稳定会减少修建桥梁隧道,D错误。故选A。

A

A. 避开断裂带 B. 减轻洪水威胁

C. 降低路面坡度 D. 避开泥石流

解析:在山区修建公路时,往往沿着等高线修建,从而降低路面坡度,因而公路呈 “S”形走向,C正确;公路修建成“S”形与避开断裂带、减轻洪水威胁关系不大, A、B错误;公路修建成“S”形不能避开泥石流,D错误。故选C。

C

Y研透高考命题点

[高考命题]山地对交通的影响是当前高考的重要考点。试题常以区域图、景观图为背 景,考查地表形态对交通的影响,解答该类题需要学生具有综合思维能力和树立人地 协调观。

1. (海南卷改编)下图示意我国某地区主要交通线和城镇的分布。

[问答]从地表形态影响的角度,概括甲、乙两地间主要交通线的分布特点并简析 原因。

答案:分布特点:(主要交通线)基本上沿山麓等高线(河谷平原与山地的过渡地 带)分布。原因:南部为山地,北部为河流;沿山麓等高线修建交通线,工程量较 小;(沿河谷平原与山地的过渡地带,)既可避免洪水,又能减少地质灾害威胁。

2. (重庆卷改编)近年来,中非合作稳步前行。下图是非洲某国局部区域示意图, 该国是高度依赖原油出口的发展中国家。洛比托大型炼油厂和下图所示铁路是我国与 该国合作的典范。

(1)[问答]指出图示铁路通车对洛比托港口货物运输可能带来的有利变化。

答案:(1)货物集散范围扩大,货物种类增加,货 物吞吐量(运输量)增大。

(2)[问答]图中甲、乙两路段列车设计速度分别为90 km/h、40 km/h。请从地形角度 分析甲、乙两路段列车设计速度差异的原因。

答案:(2)甲路段位于沿海地区,地势低平;线路 较平直,列车设计速度快。乙路段地处沿海到高原的 过渡地带,地形高差大(地势起伏大),地形破碎; 线路弯道多,列车设计速度慢。

限时跟踪检测(二十四) 构造地貌的形成

限时跟踪检测(二十四) 构造地貌的形成

下图示意我国某山地甲、乙、丙三处的海拔和同一沉积岩层埋藏深度(地面至地 下岩层的垂直距离)。据此完成下列小题。

A. 上海 B. 福建 C. 青海 D. 西藏

解析:结合图中信息,该山地海拔在700 m左右,上海位于长江三角洲地区,地势平 坦,海拔低,A错误;青海与西藏地区整体海拔较高,C、D错误;福建地区山地、丘 陵地形广布,B正确。故选B。

B

A. 勘探油气资源 B. 开展滑雪运动

C. 寻找地下水源 D. 研究岩溶地貌

解析:根据图中信息可以判断出该山地甲、乙、丙三处的同一沉积岩层埋藏深度从甲 到丙为先增加后减小,所以同一沉积岩层的海拔从甲到丙先减小后增加,因此可以判 断出该地质构造为向斜,向斜构造有利于储水,通常被用来寻找地下水源,C正确。 背斜构造有利于储存油、气,A错误。滑雪运动主要受地形因素影响,与地质构造关 系较小,B错误。岩溶地貌主要受岩层性质以及降水因素影响,与地质构造关系较 小,D错误。故选C。

C

(2025·浙江稽阳联谊学校联考)下图为“某地地形地质图”,石炭纪为两栖动 物时代。据此完成下列小题。

A. ①为向斜谷 B. ③处下挖可挖出C1煤层

C. ②为向斜谷 D. ①②③均为地形倒置

解析:读图,①处等高线凸向高处,为山谷;根据图例,岩层中心老,两翼新,为背 斜谷,A错误。C1煤层比③处岩层D3新,无法挖出,B错误。根据等高线可判断出② 是山脊,C错误。根据岩层新老关系可判断出①③为背斜谷,②为向斜山,①②③均 为地形倒置,D正确。

D

A. C1形成于5.4亿年以前

B. C3形成于蕨类植物时代

C. C2由石英岩变质而成

D. D3形成时我国大陆格局形成

解析:根据材料可知,石炭纪为两栖动物时代,距今3.59亿年—2.99亿年,A错误。 石炭纪约为晚古生代时期,蕨类植物繁盛,C3形成于蕨类植物时代,B正确。C2砂岩 是沉积岩,是由沉积物固结成岩形成,C错误。D3泥盆纪属于古生代,而我国大陆格 局形成于新生代,D错误。

B

(2025·浙江稽阳联考)下图为世界某区域地形剖面图。据此完成下列小题。

C

解析:

A. 甲处锰结核矿丰富 B. 乙处存在热液喷口

C. 丙处油气最为丰富 D. 丁处渔业资源丰富

解析:锰结核矿产主要分布在深海中,甲处海水较浅,锰结核矿不丰富,A错误;乙 处位于海沟中且处于板块边界处,岩浆和火山活动剧烈,底部冷海水遇岩浆后被迅速 加热并上涌,存在热液喷口,B正确;丙处海域较深,距陆地较远,而石油主要分布 在浅海大陆架上,C错误;丁处远离大陆架,渔业资源相对匮乏,D错误。

B

(2025·浙江嘉兴模拟)读我国某地地质地形图,完成下列小题。

A. 地垒 B. 地堑 C. 背斜 D. 向斜

解析:由图可知,甲处等高线向高处凸,地形应该为山谷,地层从山谷向两侧为 D→C→B等,则山谷老,两侧新,可推知该地为背斜。故选C。

C

A. 若有河流,先向南后向东南流

B. 断裂早于挤压

C. 乙处流水沉积作用明显

D. 可能存在化石

解析:图中如有河流,应该形成于山谷中,由东北向西南流,A错误。由图可知,地 层先出现弯曲,然后在弯曲的地层上发生了断裂,因此挤压早于断裂,B错误。乙处 等高线向低处凸,应该为山脊,山脊处不可能发育河流,故流水沉积作用不明显,C 错误。该地地层新老关系明显,具有清晰的层理结构,具有沉积岩的特征,因此可能 存在化石,D正确。故选D。

D

9. (2025·河南TOP二十名校联考)阅读图文材料,完成下列要求。

欧洲西部温带海洋性气候区,某河流在地质历史上存在着明显的地质活动断裂带 (如图a中断裂带Ⅰ和断裂带Ⅱ),断裂带Ⅰ形成后较为稳定。受地质活动的影响,河流 M区在沉积环境上与周边河段存在着巨大的差异。目前该河段表层沉积物具有很大的 不连续性,出现河床下蚀现象,一岸出现明显的河相沉积物。图a示意该河流与断裂 带的关系,图b示意M河段沉积层的垂直剖面。

(1)指出图示河流的流向并说出判断理由。

答案:(1)河流大致自东向西流。理由:根据M河段沉积层垂直剖面可知,河流南 岸有河相堆积物,河流北岸河床陡峭;因河流位于北半球,受地转偏向力影响,河流 北岸为侵蚀岸,南岸为堆积岸;图中聚落位于河流南岸,所以南岸应为堆积岸。综合 判断得出河流的流向为自东向西流。

解析: 第(1)题,结合图示可知,河流无明显河曲发育,北岸河床陡峭,南岸有河 相堆积物;结合北半球向右的地转偏向力的作用可判断河流大致自东向西流动。此 外,根据所学知识可知,聚落分布在河流的堆积岸,所以还可以根据聚落的分布来判 断河流的侵蚀岸与堆积岸。

(2)阐述断裂带形成之前,图示聚落布局的合理性。

答案:(2)断裂带形成之前,受地转偏向力影响,南岸为堆积岸;聚落布局于河流 南岸,地质条件稳定,土地面积广阔;南岸土壤肥沃,受洪水威胁小。

解析第(2)题,结合上题分析可知,聚落分布于南岸,南岸受河流的堆积作用,地 质条件较为稳定,土地面积广阔,利于聚落的布局;南岸为河流堆积地貌,土壤肥 沃,受洪水威胁小。

(3)说出断裂带Ⅰ和断裂带Ⅱ形成的先后顺序,并给出理论依据。

答案:(3)断裂带Ⅰ形成早于断裂带Ⅱ。依据:M区河床截面最下层为河相堆积 物,其上为砾石层,说明河流落差增大,流速加快,搬运能力增强,河流大致 自东向西流,应是断裂带Ⅰ先形成;若是断裂带Ⅱ先形成,砾石堆积物应位于断 裂带Ⅱ下游地区。

解析第(3)题,结合图示可知,M区河床截面最下层为河相沉积物,其上为砾石 层,说明河流落差增大,流速加快,搬运能力增强,河流大致自东向西流,应是断裂 带Ⅰ先形成;若是断裂带Ⅱ先形成,砾石堆积物应位于断裂带Ⅱ下游地区。

(4)推测M区湖相沉积层表层缺失的原因。

答案:(4)M区表层出现湖相沉积物,且河床出现下蚀现象,说明M区受到流水侵 蚀作用,可推测表层湖相沉积物被流水侵蚀而缺失。

解析第(4)题,结合材料可知,表层河床出现湖相向河相沉积物的转变,且表层河 床有侵蚀痕迹,说明河流下蚀作用增强,使表层湖相沉积物被侵蚀而缺失。

自然地理

第五单元 地表形态的塑造

第二讲 地表形态的塑造

第3课时 构造地貌的形成

考点1 地质构造及其实践意义

考点1 地质构造及其实践意义

S梳理教材基础点

1. 地质构造的含义:岩层的变形和变位。

[辨析] 地质构造和构造地貌

(1)地质构造是地壳运动的“足迹”,是由地壳运动引起的岩石(或岩层)的变形 和错位,它包括两种最主要的基本构造类型——褶皱和断层。

(2)构造地貌是地质构造在地表的形态和地貌特征,例如背斜成岭、向斜成谷、断 崖、块状山地等。

地壳运动

波状

地质构造 褶皱

背斜 向斜

从形态上 岩层一般向 上 拱起 岩层一般向 下 弯曲

从岩层新老关系 上 中心 部分较老, 两翼 部分较新 中心 部分较新, 两 翼 部分较老

图示

上

下

中心

两翼

中心

两

翼

常规地貌 常形成 山岭 常形成 谷地或盆地

侵蚀后地貌 背斜顶部受张力,常被侵蚀成谷地 向斜槽部岩性坚硬不易被 侵蚀,常形成山岭

图示

山岭

谷地或盆地

(2)断层

[点拨] 判断某一构造是不是断层的依据

一是看岩层是不是受力断裂,二是看它是否沿断裂面有明显的位移,只有同时具备这 两个条件才是断层。

断裂面

位移

②对地貌影响

形式 示意图 地貌 举例

水平

位移 在山地,断层 沿线岩石破 碎,易受风化 侵蚀,常发育 成沟谷、河流 岩层在水平方向上被 错 断 美国西部的圣安德 列斯断层

垂直

位移 上升的岩块常成为 块状 山 或高地 我国的华山、庐 山、泰山

相对下降的岩块,常形成谷 地或低地 我国的渭河平原、 汾河谷地

错

断

块状

山

[概念解读] 正断层和逆断层

正断层 逆断层

相对 位移 上盘相对下降、下盘相对上升的断层 上盘相对上升、下盘相对下降的断层

作用 力 主要是受到拉张力和重力作用,多出现于张裂性板块边界 主要由水平挤压与重力作用而形成

图 示

注:断层面两侧的岩块称为断层盘,其中位于倾斜断面之上的为上盘,位于倾斜断面 之下的为下盘。

[地理原理] 地质构造的判断方法

请写出背斜和向斜的判断方法。

答案:①看岩层弯曲:岩层向上拱起的为背斜,岩层向下弯曲的为向斜。

②看岩层新老:岩层中心老、两翼新的为背斜,岩层中心新、两翼老的为向斜。

J讲练突破重难点

角度Ⅰ背斜、向斜的判断及构造地貌

[练透] 构造等高线是指在地质图上某一岩层顶部海拔相同点的连线,可以直观地反映岩层的形态。下图是某区域构造等高线图(单位:米)。读图,完成下列小题。

A. 西部老东部新 B. 西部新东部老

C. 中间老两翼新 D. 中间新两翼老

解析:由图可知,甲、乙之间的构造数值中间高且空间范围小,说明同一岩层向上拱 起,该处应是背斜构造,结合所学知识可知,背斜岩层中间老两翼新。故选C。

C

A. 由西北向东南 B. 由东南向西北

C. 由东北向西南 D. 由西向东

解析:由图可知,断层大致呈西北—东南方向延伸,断层面两侧同一岩层海拔差异较 大,东北一侧同一岩层海拔更高,若该断层为正断层,则断层面由东北向西南倾斜, 若该断层为逆断层,则断层面由西南向东北倾斜,故选C。

C

A. 南北向的挤压作用 B. 南北向的拉伸作用

C. 东西向的挤压作用 D. 东西向的拉伸作用

解析:由第1题分析可知,该地为背斜,由图可知,断层大致呈西北—东南方向 延伸,可推测岩层受南北方向的挤压作用,向上拱起,且局部断裂,形成断 层,故选A。

A

角度Ⅱ断层的判断及形成的地貌

[练透] (2025·山东滨州市模拟)多年以来,美国加利福尼亚州华莱士溪河道在多次 地震中发生变动。下图为“华莱士溪局部河道变迁示意图”。据此完成下列小题。

A. 背斜谷 B. 向斜谷 C. 背斜山 D. 断层谷

解析:根据材料可知,该地区易发生地震,图示河流流向在地质构造线附近扭 转明显,华莱士溪上、下游错位也很明显,故该地质构造线沿线最可能为断层 谷,故选D。

D

A. 岩石破碎,易被侵蚀 B. 流速快,流水下蚀强烈

C. 地壳下陷,积水成河 D. 流速慢,流水侧蚀强烈

解析:由上面分析可知,图中地质构造线沿线最可能为断层谷,河道沿断层线 发育,主要是因为断层线沿线岩石破碎,易被侵蚀成谷地,为河道发育提供了 条件,故选A。

A

角度Ⅲ地质构造的实践意义

[讲细] 1.利用地质构造找水

向斜 岩层向槽部倾斜,利于地下水向槽部汇集,故向斜是良好的储水构造

断层 地下水出露成泉

2. 利用地质构造找矿

煤矿 向斜部分的地下(背斜顶部易被侵蚀,背斜岩层中的矿石很可能被侵蚀掉)

油、气 背斜岩层向上拱起,油、气密度小,分布于背斜顶部,背斜是良好的储油、储气构造

3. 利用地质构造确定工程建设

避开断层 易产生地震、滑坡、渗漏等不良后果,造成建筑物坍塌

隧道避开向斜 向斜是水的汇集区,隧道可能会变为水道

隧道选在背斜 背斜的岩层呈天然拱形

地质构造的实践意义可归纳如下图所示:

A. ①③ B. ①④ C. ②③ D. ②④

解析:石油资源由古老的生物埋藏在地下经漫长的地质年代变质而成,通常页岩、砂 岩的空隙中可能含有油气资源。油气资源一旦形成就开始流动,直到遇到致密岩层的 阻隔形成油气田。由于密度的差异,地下水往低处流动,石油、天然气受挤压往较高 处流动,故最可能蕴藏油气资源的是①④。故选B。

B

角度Ⅳ地质剖面图的判读

[讲细] 岩层新老关系的判读方法

图示 判读方法

看新老 关系 a河谷到b、c河谷的地层均由老到新,即中间老、两翼新→背斜→a为河谷→背斜谷

图示 判读方法

看岩层 弯曲

甲处岩层向上拱起,为背斜,地貌为谷地;乙处岩层向下弯曲,为向斜,地貌为山岭

看埋藏 深度

看海拔→中部高,两侧低→山岭;岩层埋藏深度→海拔-埋藏深度=岩层的高度→同一岩层B处高,A、C处低→向上拱起→背斜

地点 海拔(米) 某沉积岩的埋藏深度(米)

A 450 170

B 520 140

C 450 160

[练透] (2025·江苏南通模拟)地层的接触关系是指新老地层在空间上的相互接触关 系或者叠置状态,其中有整合接触和不整合接触。整合接触是指新老地层平行且连 续,表明地层形成期间该地没有发生构造运动。不整合接触是指新老地层不平行且不 连续,表明该地经历过构造运动、地面侵蚀和再沉积过程。下图为某干旱地区的地质 剖面图,P1、P2、T2、T3,四个时期的沉积岩由老到新,V5是岩浆岩,U表示不整合 面。读图,完面下列小题。

A. T2 B. V5 C. P1 D. P2

解析:P1、P2、T2、T3四个时期的沉积岩由老到新,根据图示信息可知,岩浆岩V5将 T2切断,所以其应该在T2之后形成,因此最老的是沉积岩P1,故选C。

C

A. 岩浆侵入的时间早于沉积岩T2

B. P1和T2属于整合接触关系

C. 断层北侧岩体的抬升幅度小于南侧

D. 该地以流水侵蚀地貌为主

解析:根据岩浆岩V5将T2切断,岩浆侵入的时间是在T2形成之后,A错误;P1和T2的 岩层之间缺失P2,属于不整合接触关系,B错误;该地为干旱地区,地貌以风成地貌 为主,D错误;断层南侧有年龄较老的沉积岩P1出现,而北侧没有,说明南侧抬升幅 度较大,C正确。故选C。

C

A. 1次 B. 2次 C. 3次 D. 4次

解析:图中不整合面U处北侧的P2岩层是弯曲的,说明出现过地壳运动使岩层发 生褶皱。不整合面U处T3时期的沉积岩岩层并不是水平的,说明T3时期的沉积岩 形成后又出现过地壳运动使岩层发生褶皱、倾斜。综上所述,U处至少发生过两 次褶皱。故选B。

B

角度Ⅴ等高线、地层线叠加图的判读

[练透] 下图为某区域地质简图。该区沉积地层有Q、P、C、D、S2、S1,其年代依次 变老。读图,完成小题。

解析:根据材料信息“该区沉积地层有Q、P、C、D、S2、S1,其年代依次变老”及 图可知,甲地到乙地所在区域岩层中间新,两侧老,且岩层对称分布,因此可判断该 区域的地质构造为向斜,B、D错误。图中从甲地到乙地,中间有一高程点,说明地 势中间高,两边低,A正确,C错误。

A

Y研透高考命题点

[高考命题]地质构造与地貌是当前高考的重要考点。试题多将地层年代、化石类型与 地质构造图相结合,考查地质构造、构造地貌的判读及地质构造历史的推断,或运用 地质简图判读预测地下矿藏位置找水、找油、找气等,突出综合思维和地理实践力的 应用。

1. (2023·广东卷改编)巴音河流域位于盛行西风的柴达木盆地东北边缘地区。巴音 河在宗务隆山以南形成了大面积的冲洪积扇;2015年12月,当地对该区域巴音河出山 口长约4 km的河道进行了硬化。图1示意巴音河冲洪积扇及周边地区地理环境特征; 图2示意图1中P1、P2两点之间的水文地质剖面。

[问答]如图2所示,巴音河河道所在区域地下水含水层明显较厚,且在河道以南出现 地下水溢出。请从地质构造角度,分析形成这两种现象的原因。

答案:含水层较厚的原因:此区域为向斜构造,利于冲洪积物堆积;断层加剧凹陷, 进一步增加冲洪积物堆积厚度,导致含水层明显增厚。地下水在河道以南溢出的原 因:德南隆起是背斜构造,阻挡地下水水平运动,抬升地下水位;地下水通过河道南 侧断层处形成的通道,溢出地表。

解析:结合材料要求从地质构造角度进行分析。含水层较厚的原因与该位置的向斜地 质构造相关,向下凹陷的构造利于冲洪积物堆积;加上周围的断层加剧凹陷,进一步 增加冲洪积物堆积厚度,地下水淤积导致含水层明显增厚。地下水在河道以南溢出的 原因与该位置的背斜地质构造相关,德南隆起是背斜构造,向上凸起的背斜可以阻挡 地下水水平运动,抬升地下水位,当地下水运动至河道南侧断层处,通过断层形成的 通道溢出地表。

2. (2022·北京卷改编)下图为某地的地质剖面示意图。

解析:第(1)题,如图所示,地质构造主要为背斜,顶部受张力开裂侵蚀形成谷 地,为背斜成谷。

×

解析:第(2)题,甲处为花岗岩,是侵入型岩浆岩,与断层交汇处没有被断层错 断,而是覆盖了原有的岩层结构,说明甲处岩浆活动晚于断层。

解析:第(3)题,从沉积岩岩层形成先后顺序来看,①在上而②在下,岩层①比② 的沉积晚。

解析:第(4)题,岩层③为石灰岩,多形成于浅海环境;④为泥岩,多形成于陆地 环境。③与④形成环境不同。

√

×

×

考点2 板块运动与地貌

岩石圈

[点拨] 澳大利亚、阿拉伯半岛、印度半岛、斯里兰卡岛、塔斯马尼亚岛都位于印度 洋板块。

板块边界有生长边界和消亡边界,消亡边界主要分布在大陆与大洋交界处,生长边界 主要分布在大洋中。

答案:①大陆板块和大洋板块碰撞,形成海岸山脉、岛弧、海沟;②大陆板块和大陆 板块碰撞,形成高大的山脉;③板块张裂形成裂谷、海洋、大洋中脊(海岭)。

软流圈

稳定

活跃

海沟

裂谷

J讲练突破重难点

角度Ⅰ板块构造学说

[讲细] 1.板块的划分

全球岩石圈分为六大板块,即亚欧板块、非洲板块、美洲板块、太平洋板块、印度洋板块和南极洲板块。六大板块除太平洋板块几乎只包括海洋外,其余五个板块里都既有陆地又有海洋。

2. 板块运动及地壳活动

板块漂浮在“软流圈”之上,处于不断地运动中。一般来说板块内部地壳比较稳定, 两个板块之间的交界地带地壳比较活跃。

3. 板块运动与地貌

板块相对移动而发生的彼此碰撞或张裂,形成了地球表面的基本面貌。

[练透] (2022·浙江6月选考)下图为世界局部图。读图,完成下列小题。

A. 亚欧板块张裂 B. 美洲板块抬升

C. 太平洋板块张裂 D. 太平洋板块俯冲

解析:读图并结合所学知识可知,图中阿留申海沟位于太平洋板块和美洲板块的消亡 边界,美洲板块为大陆板块,太平洋板块为大洋板块,两板块碰撞挤压时,大洋板块 会俯冲到大陆板块的下面,在俯冲边界形成海沟,D正确。

D

A. ①② B. ②③ C. ③④ D. ①④

解析:由上题分析可知,海沟是由大洋板块俯冲到大陆板块之下形成的,大陆 板块边缘隆起形成岛弧或海岸山脉。因此与海沟相伴的地形有岛弧和山脉,③ ④正确。故选C。

C

角度Ⅱ板块运动对全球构造地貌的影响

[讲细]

板块运动 张裂 相撞

大陆板块与大陆板块相互 挤压碰撞 大陆板块与大洋板块相互 挤压碰撞

对地球面

貌的影响 形成裂谷或海洋 形成高峻山脉和巨大高原 海沟、岛弧、海岸山脉

举例 东非大裂谷、红 海、大西洋 喜马拉雅山脉、青藏高原 马里亚纳海沟、亚洲东部 岛弧、美洲西岸山脉

边界类型 生长边界←|→ 消亡边界→|←

图示

A. 板块挤压 B. 火山不断喷发

C. 板块张裂 D. 岩浆持续侵入

解析:新西兰位于太平洋板块和印度洋板块的消亡边界,东侧的太平洋板块向西侧的 印度洋板块方向挤压,地壳隆起形成南阿尔卑斯山脉,故山脉仍在升高并向西扩展, 故选A。

A

A. 西坡侵蚀强烈,山脊线东移

B. 西坡侵蚀强烈,山脊线稳定

C. 东坡侵蚀强烈,山脊线西移

D. 东坡侵蚀强烈,山脊线稳定

解析:由材料可知,该山脉位于西风带,西坡是迎风坡,降水量大,流水侵蚀作用强 烈,河流发育,在溯源侵蚀作用下,源头即山脊线东移,故选A。

A

A. 板块运动逐渐加强 B. 板块运动逐渐减弱

C. 外力作用逐渐加强 D. 外力作用逐渐减弱

解析:目前该山脉仍在升高说明目前内力作用强度大于外力作用。随山体升高,外力 作用逐渐加强,内、外力作用达到平衡,山脉高度将趋于稳定,故选C。

C

Y研透高考命题点

[高考命题]板块运动与地貌是当前高考的重要考点。试题多与地震、火山活动相结 合,考查地震、火山活动形成的原因,突出综合思维和地理实践力的应用。

乙板块

2. (2022·北京卷改编)中国某科考船赴西北太平洋进行深海科学与资源考察。已知 两种海底矿产的分布(如下图)。

[判断]图中

解析:第(1)题,根据图示信息可知,甲 海区位于太平洋板块与亚欧板块交界处,地 壳不稳定,多火山地震,处于环太平洋火山 地震带。

√

解析:第(2)题,根据图示信息可知,乙距 离海岸线较远,不属于大陆架。

×

解析:第(3)题,根据图示信息丙海区既有 矿产1又有矿产2,矿产资源丰富多样。

×

考点3 山地对交通运输的影响

高

大

地质构造

交通运输

设施

公路

铁路

山麓

答案:尽量少占耕地;处理好与农田水利设施和城镇发展的关系。

盘山曲折

桥(梁)隧(道)

J讲练突破重难点

角度Ⅰ地形对交通运输方式及交通网密度的影响

[讲细]

[练透] (2025·八省联考云南卷)我国传统人力运输方式有提、挑、扛、顶和背等。 我国某省西北部山区,竹编背篓(如图)是一种常见传统背运工具,至今仍在使用。 据此完成下列小题。

A. 坡陡路窄 B. 蚊虫袭扰

C. 地面湿滑 D. 天气多变

解析:结合材料信息可知,该地为我国某省西北部山区,地形起伏大,负重前行时, 若将运输的物体背在背上,走山路可以更好的保持身体重心的稳定,也更省力,可以 解放双手协助攀爬,提高运输的安全性,因此该地传统人力运输方式多为背运,主要 是因为当地坡陡路窄,而与蚊虫袭扰、地面湿滑和天气多变关系不大,A正确,B、 C、D错误,故选A。

A

A. 硬度较高 B. 工艺简单

C. 造型美观 D. 取材方便

解析:该地多用竹子编制背篓的主要原因是山区竹林较多,便于就近取材,D正确; 竹子编制的背篓硬度并不高,A错误;竹编工艺也较为复杂,一般要专门的篾匠进行 编制,B错误;背篓主要考虑是否方便、实用,造型美观不是主要因素,C错误。故 选D。

D

A. 吉林省 B. 江苏省 C. 湖南省 D. 陕西省

解析:竹子主要分布在我国南方地区的山地丘陵地区,吉林和陕西不是典型的竹子分 布区,A、D错误;江苏省位于我国东部沿海地区,平原较多,而湖南省位于亚热 带,且丘陵山地分布面积广,竹林较多,因此该省最可能是湖南省,C正确,B错 误。故选C。

C

角度Ⅱ山区交通线路选择原则及原因

[讲细]

影 响 一般原则 原因 实例

方 式 首选公路运输,其次是铁路 运输 ①山地修建铁路运输干线的 成本高、难度大;②建造公 路的成本、技术难度较铁路 小;③公路运输具有灵活性 的特点 西藏先有新藏、青 藏、滇藏等公路, 后有青藏铁路

影 响 一般原则 原因 实例

线 路

走 向 ①线路选在地势相对和缓的 山间盆地和河谷地带;②线 路一般呈“之”字形或 “8”字状(线路尽量与等 高线平行);③避开陡坡和 断层、滑坡、泥石流等地质 灾害多发地段;④在适宜的 过河点跨过河流;⑤尽量选 择两点间最近距离、经过各 级居民点;⑥避免占用耕 地、避开农田水利设施 选线一般应按地形走势来确 定路线的走向。

原因:①尽量节约建设成 本;②降低技术难度;③工 程施工要安全;④降低运营 成本和提高运营安全性(如 果选取最直、最短的线路, 就必须开拓较多的山坡,填 平沟谷,建造较多的桥梁或 隧道) ①同蒲铁路沿汾河 谷地伸展;②陇海 铁路的西段沿渭河 谷地伸展;③襄渝 铁路沿汉水谷地伸 展;④成昆铁路沿 地形走势曲折伸展

影 响 一般原则 原因 实例

线 网

密 度 一般来说,平原、缓丘、山 间盆地、河谷等人口稠密、 经济发达的地方,线网密度 大 山区人口主要集中在河谷地 带,这样可以联系较多的居 民点,方便人们的出行,吸 引较多的客货流,从而提高 营运量,增加经济效益 南疆铁路和兰新铁 路(新疆段)均沿 山麓分布,连接绿 洲

[练透] 2021年6月25日,全长435千米的拉林(拉萨至林芝)铁路正式开通运 营。下图是拉林铁路桥梁隧道相连处景观图,图中江边公路是拉林公路。据此 完成下列小题。

A. 地势起伏大 B. 风力强劲

C. 高寒缺氧 D. 地层不稳定

解析:根据所学知识可知,铁路一般要求保持道路平直,起伏要小,因此在铁路修建 时往往要遇山开隧道,遇河流架桥。拉林铁路位于青藏高原东南部,地势起伏大,因 此铁路桥梁隧道众多,A正确;桥梁隧道众多与风力强劲、高原缺氧关系不大,B、C 错误;地层不稳定会减少修建桥梁隧道,D错误。故选A。

A

A. 避开断裂带 B. 减轻洪水威胁

C. 降低路面坡度 D. 避开泥石流

解析:在山区修建公路时,往往沿着等高线修建,从而降低路面坡度,因而公路呈 “S”形走向,C正确;公路修建成“S”形与避开断裂带、减轻洪水威胁关系不大, A、B错误;公路修建成“S”形不能避开泥石流,D错误。故选C。

C

Y研透高考命题点

[高考命题]山地对交通的影响是当前高考的重要考点。试题常以区域图、景观图为背 景,考查地表形态对交通的影响,解答该类题需要学生具有综合思维能力和树立人地 协调观。

1. (海南卷改编)下图示意我国某地区主要交通线和城镇的分布。

[问答]从地表形态影响的角度,概括甲、乙两地间主要交通线的分布特点并简析 原因。

答案:分布特点:(主要交通线)基本上沿山麓等高线(河谷平原与山地的过渡地 带)分布。原因:南部为山地,北部为河流;沿山麓等高线修建交通线,工程量较 小;(沿河谷平原与山地的过渡地带,)既可避免洪水,又能减少地质灾害威胁。

2. (重庆卷改编)近年来,中非合作稳步前行。下图是非洲某国局部区域示意图, 该国是高度依赖原油出口的发展中国家。洛比托大型炼油厂和下图所示铁路是我国与 该国合作的典范。

(1)[问答]指出图示铁路通车对洛比托港口货物运输可能带来的有利变化。

答案:(1)货物集散范围扩大,货物种类增加,货 物吞吐量(运输量)增大。

(2)[问答]图中甲、乙两路段列车设计速度分别为90 km/h、40 km/h。请从地形角度 分析甲、乙两路段列车设计速度差异的原因。

答案:(2)甲路段位于沿海地区,地势低平;线路 较平直,列车设计速度快。乙路段地处沿海到高原的 过渡地带,地形高差大(地势起伏大),地形破碎; 线路弯道多,列车设计速度慢。

限时跟踪检测(二十四) 构造地貌的形成

限时跟踪检测(二十四) 构造地貌的形成

下图示意我国某山地甲、乙、丙三处的海拔和同一沉积岩层埋藏深度(地面至地 下岩层的垂直距离)。据此完成下列小题。

A. 上海 B. 福建 C. 青海 D. 西藏

解析:结合图中信息,该山地海拔在700 m左右,上海位于长江三角洲地区,地势平 坦,海拔低,A错误;青海与西藏地区整体海拔较高,C、D错误;福建地区山地、丘 陵地形广布,B正确。故选B。

B

A. 勘探油气资源 B. 开展滑雪运动

C. 寻找地下水源 D. 研究岩溶地貌

解析:根据图中信息可以判断出该山地甲、乙、丙三处的同一沉积岩层埋藏深度从甲 到丙为先增加后减小,所以同一沉积岩层的海拔从甲到丙先减小后增加,因此可以判 断出该地质构造为向斜,向斜构造有利于储水,通常被用来寻找地下水源,C正确。 背斜构造有利于储存油、气,A错误。滑雪运动主要受地形因素影响,与地质构造关 系较小,B错误。岩溶地貌主要受岩层性质以及降水因素影响,与地质构造关系较 小,D错误。故选C。

C

(2025·浙江稽阳联谊学校联考)下图为“某地地形地质图”,石炭纪为两栖动 物时代。据此完成下列小题。

A. ①为向斜谷 B. ③处下挖可挖出C1煤层

C. ②为向斜谷 D. ①②③均为地形倒置

解析:读图,①处等高线凸向高处,为山谷;根据图例,岩层中心老,两翼新,为背 斜谷,A错误。C1煤层比③处岩层D3新,无法挖出,B错误。根据等高线可判断出② 是山脊,C错误。根据岩层新老关系可判断出①③为背斜谷,②为向斜山,①②③均 为地形倒置,D正确。

D

A. C1形成于5.4亿年以前

B. C3形成于蕨类植物时代

C. C2由石英岩变质而成

D. D3形成时我国大陆格局形成

解析:根据材料可知,石炭纪为两栖动物时代,距今3.59亿年—2.99亿年,A错误。 石炭纪约为晚古生代时期,蕨类植物繁盛,C3形成于蕨类植物时代,B正确。C2砂岩 是沉积岩,是由沉积物固结成岩形成,C错误。D3泥盆纪属于古生代,而我国大陆格 局形成于新生代,D错误。

B

(2025·浙江稽阳联考)下图为世界某区域地形剖面图。据此完成下列小题。

C

解析:

A. 甲处锰结核矿丰富 B. 乙处存在热液喷口

C. 丙处油气最为丰富 D. 丁处渔业资源丰富

解析:锰结核矿产主要分布在深海中,甲处海水较浅,锰结核矿不丰富,A错误;乙 处位于海沟中且处于板块边界处,岩浆和火山活动剧烈,底部冷海水遇岩浆后被迅速 加热并上涌,存在热液喷口,B正确;丙处海域较深,距陆地较远,而石油主要分布 在浅海大陆架上,C错误;丁处远离大陆架,渔业资源相对匮乏,D错误。

B

(2025·浙江嘉兴模拟)读我国某地地质地形图,完成下列小题。

A. 地垒 B. 地堑 C. 背斜 D. 向斜

解析:由图可知,甲处等高线向高处凸,地形应该为山谷,地层从山谷向两侧为 D→C→B等,则山谷老,两侧新,可推知该地为背斜。故选C。

C

A. 若有河流,先向南后向东南流

B. 断裂早于挤压

C. 乙处流水沉积作用明显

D. 可能存在化石

解析:图中如有河流,应该形成于山谷中,由东北向西南流,A错误。由图可知,地 层先出现弯曲,然后在弯曲的地层上发生了断裂,因此挤压早于断裂,B错误。乙处 等高线向低处凸,应该为山脊,山脊处不可能发育河流,故流水沉积作用不明显,C 错误。该地地层新老关系明显,具有清晰的层理结构,具有沉积岩的特征,因此可能 存在化石,D正确。故选D。

D

9. (2025·河南TOP二十名校联考)阅读图文材料,完成下列要求。

欧洲西部温带海洋性气候区,某河流在地质历史上存在着明显的地质活动断裂带 (如图a中断裂带Ⅰ和断裂带Ⅱ),断裂带Ⅰ形成后较为稳定。受地质活动的影响,河流 M区在沉积环境上与周边河段存在着巨大的差异。目前该河段表层沉积物具有很大的 不连续性,出现河床下蚀现象,一岸出现明显的河相沉积物。图a示意该河流与断裂 带的关系,图b示意M河段沉积层的垂直剖面。

(1)指出图示河流的流向并说出判断理由。

答案:(1)河流大致自东向西流。理由:根据M河段沉积层垂直剖面可知,河流南 岸有河相堆积物,河流北岸河床陡峭;因河流位于北半球,受地转偏向力影响,河流 北岸为侵蚀岸,南岸为堆积岸;图中聚落位于河流南岸,所以南岸应为堆积岸。综合 判断得出河流的流向为自东向西流。

解析: 第(1)题,结合图示可知,河流无明显河曲发育,北岸河床陡峭,南岸有河 相堆积物;结合北半球向右的地转偏向力的作用可判断河流大致自东向西流动。此 外,根据所学知识可知,聚落分布在河流的堆积岸,所以还可以根据聚落的分布来判 断河流的侵蚀岸与堆积岸。

(2)阐述断裂带形成之前,图示聚落布局的合理性。

答案:(2)断裂带形成之前,受地转偏向力影响,南岸为堆积岸;聚落布局于河流 南岸,地质条件稳定,土地面积广阔;南岸土壤肥沃,受洪水威胁小。

解析第(2)题,结合上题分析可知,聚落分布于南岸,南岸受河流的堆积作用,地 质条件较为稳定,土地面积广阔,利于聚落的布局;南岸为河流堆积地貌,土壤肥 沃,受洪水威胁小。

(3)说出断裂带Ⅰ和断裂带Ⅱ形成的先后顺序,并给出理论依据。

答案:(3)断裂带Ⅰ形成早于断裂带Ⅱ。依据:M区河床截面最下层为河相堆积 物,其上为砾石层,说明河流落差增大,流速加快,搬运能力增强,河流大致 自东向西流,应是断裂带Ⅰ先形成;若是断裂带Ⅱ先形成,砾石堆积物应位于断 裂带Ⅱ下游地区。

解析第(3)题,结合图示可知,M区河床截面最下层为河相沉积物,其上为砾石 层,说明河流落差增大,流速加快,搬运能力增强,河流大致自东向西流,应是断裂 带Ⅰ先形成;若是断裂带Ⅱ先形成,砾石堆积物应位于断裂带Ⅱ下游地区。

(4)推测M区湖相沉积层表层缺失的原因。

答案:(4)M区表层出现湖相沉积物,且河床出现下蚀现象,说明M区受到流水侵 蚀作用,可推测表层湖相沉积物被流水侵蚀而缺失。

解析第(4)题,结合材料可知,表层河床出现湖相向河相沉积物的转变,且表层河 床有侵蚀痕迹,说明河流下蚀作用增强,使表层湖相沉积物被侵蚀而缺失。

同课章节目录