《高考快车道》2026版高三一轮总复习(语文)04 板块一 考题研析 任务突破一 第3讲 培养转化思维,破解图文信息分析题 课件

文档属性

| 名称 | 《高考快车道》2026版高三一轮总复习(语文)04 板块一 考题研析 任务突破一 第3讲 培养转化思维,破解图文信息分析题 课件 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.3MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-07-01 11:34:33 | ||

图片预览

文档简介

(共113张PPT)

第3讲 培养转化思维,破解图文信息分析题

板块一 凸显培养检索能力的信息类文本阅读

考题研析——思维建模方能触类旁通

任务突破一 信息类文本阅读的基础考法

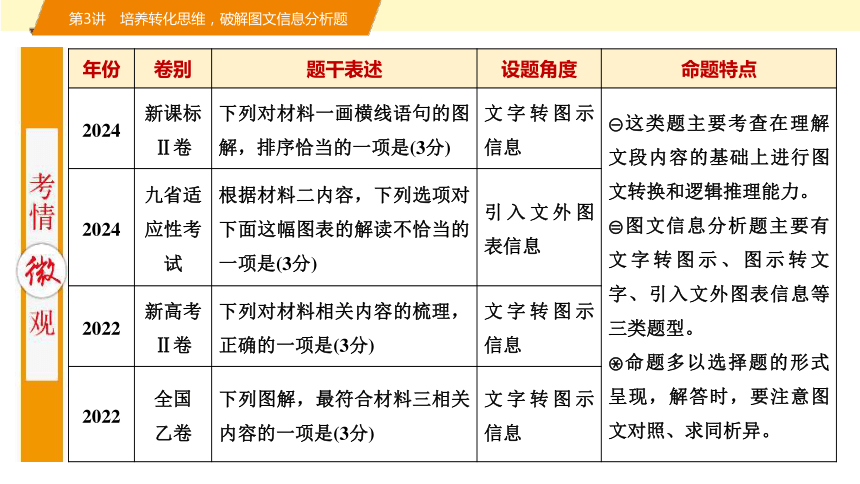

年份 卷别 题干表述 设题角度 命题特点

2024 新课标Ⅱ卷 下列对材料一画横线语句的图解,排序恰当的一项是(3分) 文字转图示信息 ①这类题主要考查在理解文段内容的基础上进行图文转换和逻辑推理能力。

②图文信息分析题主要有文字转图示、图示转文字、引入文外图表信息等三类题型。

③命题多以选择题的形式呈现,解答时,要注意图文对照、求同析异。

2024 九省适应性考试 根据材料二内容,下列选项对下面这幅图表的解读不恰当的一项是(3分) 引入文外图表信息

2022 新高考Ⅱ卷 下列对材料相关内容的梳理,正确的一项是(3分) 文字转图示信息

2022 全国 乙卷 下列图解,最符合材料三相关内容的一项是(3分) 文字转图示信息

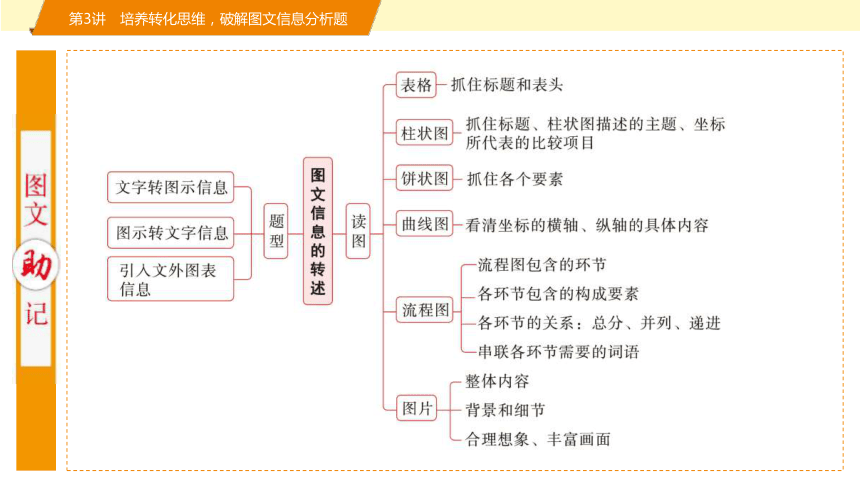

文字转图示信息题是近年来出现的新题型,命题者要求考生阅读所给的文字材料,然后判断选项图示的正误,即“文→图”。此类题选项多为图片、流程图、示意图等。这类题需要培养转换思维,既要能够快速读懂材料文字,又要能够看懂图示信息。

命题角度1 文字转图示信息

1.读文,分析材料信息

对于文中材料,命题人一般会有明确提示,提醒考生关注文中哪些地方;因此,一旦锁定材料的位置,要反复审读,梳理出其中的重要信息。

2.读图,把握图示信息

仔细审读选项给出的图示信息,明确选项陈述了材料的哪一点(陈述对象),做了怎样的分析或得出了怎样的结论(陈述的信息),选用了怎样的陈述方法等,尤其要关注不同陈述对象之间的比较归类。

3.比对,判定选项正误

比对“文”“图”基本内容的转述是否正确,在图文对照的基础上,要能够求同析异,找出错误信息的根源,快速排除相关选项,选出正确答案。

(2024·新课标Ⅱ卷)阅读下面的文字,完成后面的题目。

材料一:

土星5号火箭升空了!

它一点一点上升,庞大的身躯稳健有力。

阿姆斯特朗、柯林斯和奥尔德林被巨大的推力紧紧摁在座位上。火箭在他们身下持续上升,各级火箭按照预定程序点火,第一级火箭、逃逸塔、第二级火箭一一分离。绕地球轨道飞行一周后,宇航员检查了火箭和飞船状况。第三级火箭再次点火,把飞船推向更远的高空。

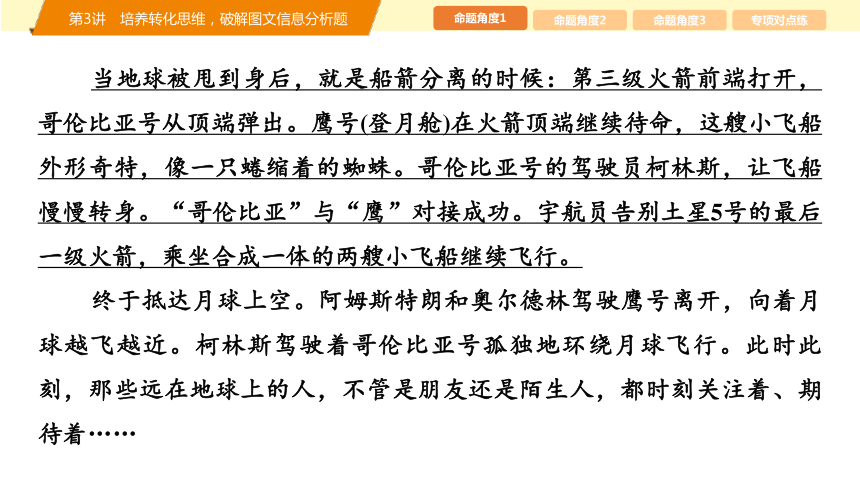

当地球被甩到身后,就是船箭分离的时候:第三级火箭前端打开,哥伦比亚号从顶端弹出。鹰号(登月舱)在火箭顶端继续待命,这艘小飞船外形奇特,像一只蜷缩着的蜘蛛。哥伦比亚号的驾驶员柯林斯,让飞船慢慢转身。“哥伦比亚”与“鹰”对接成功。宇航员告别土星5号的最后一级火箭,乘坐合成一体的两艘小飞船继续飞行。

终于抵达月球上空。阿姆斯特朗和奥尔德林驾驶鹰号离开,向着月球越飞越近。柯林斯驾驶着哥伦比亚号孤独地环绕月球飞行。此时此刻,那些远在地球上的人,不管是朋友还是陌生人,都时刻关注着、期待着……

预定着陆区在哪儿?宇航员们全力搜寻。但是意外忽然发生:当他们发现着陆区,鹰号已经飞过了头!数英里一闪而过,舷窗外的月球变得崎岖不平。家园远在万里之外,更无法奢望什么援手。此时此刻,他们能做的,只有保持镇定,平稳驾驶,继续飞行。

看到了,就在不远处,那里平整而干净!鹰号慢慢减速、缓缓下降。登月舱越来越低、越来越低……直到平稳落地!此时此刻,在遥远的地球,人们鸦雀无声、屏息聆听。

一个声音从遥远的太空传来,那是阿姆斯特朗从月球发出的声音:“这里是静海基地,‘鹰’着陆成功。”他异常平静,地球上的人们却爆发出欢呼的声音。随后,阿姆斯特朗和奥尔德林沿着舷梯爬下登月舱。

陌生、寂静、壮丽的月球从此有了生命。

(摘编自布莱恩·弗洛卡《登月》,袁玮译)

材料二:

今年6月,联合国外层空间事务办公室举行会议,中国科学家介绍了“嫦娥四号”探月任务,表示将于2018年底前将中继卫星发射至月球背面上空一个引力稳定的位置,即地-月L2点,这颗中继卫星将执行为期三年的任务。新华社的报道没有透露“嫦娥四号”发射的具体时间,只是说将在2020年之前发射。自1976年苏联的“月球24号”抵达月球之后,中国的“嫦娥三号”首次于2013年在月球实现软着陆。它搭载的“玉兔一号”月球车共有6个轮子,在

任务结束前共行驶了约114米。中国科学家在《科学》杂志上发表的研究结果显示,“玉兔一号”的探地雷达探测到其着陆点下方有9个明显不同的地下层,表明该地区有着复杂的地质史,这与“阿波罗号”宇航员探索地区的情况有所不同。根据今年6月在联合国会议上发布的信息,“嫦娥四号”任务的主要工程目标包括进行月球背面着陆和深空数据中继。中国方面已邀请国际社会围绕“嫦娥四号”探月任务建立合作关系。

(摘译自斯蒂芬·克拉克《中国计划在2020年前登上

月球背面》,2015年9月22日,英国“当今天文学”网)

材料三:

从古至今,人类举头望月,传颂动人神话,谱写优美诗篇,却很少有人意识到,亿万年来,月亮的“图案”从未变化。月球绕地球一圈的公转周期完全等于月球自转周期,所以人们只能看到它固定朝向地球的一面,我们把月球背向地球的一面称为“月背”。2019年1月11日,在北京航天飞行控制中心大厅里,科技人员见证了“嫦娥四号”和“玉兔二号”顺利完成“两器互拍”,这标志着“嫦娥四号”任务取得圆满成功,我国成为世界上首个成功实施在月球背面软着陆并巡视探测的国家。人类开启了探索月球背面的新纪元!

这是一次前无古人的科学探险。月背探测是中国航天的首个世界第一,它具有巨大的科学和工程意义,是人类航天史上的重大突破。“玉兔二号”凝聚着中国航天人的勇气和智慧,像一位孤胆英雄,面对未知的风险与挑战,勇敢进发,努力探索。得益于驾驶员团队的悉心照料与陪伴,“玉兔二号”已经创造了人类月面巡视器生存时间最长的世界纪录。“玉兔二号”探测到了冯·卡门撞击坑的地下结构以及月球背面的最低温度等,取得了一系列科学成果,为人类揭开了月背的神秘面纱。

本书完稿之际,我国首个火星探测器“天问一号”已飞离地球,中国航天人的目光又随之投向深空。我由衷期盼这本书能引领读者走近探月、走近航天,滋润心中科学的幼苗,点燃胸中追梦的火焰,更希望年轻人能够沿着这一代航天人的足迹,不惧孤寂,保持好奇,去探索火星,去探索木星,不断追逐心中的星辰大海。

(摘编自吴伟仁《〈月背征途〉推荐序》)

下列对材料相关内容的分析和评价,正确的一项是(3分)( )

A.材料一中“此时此刻,那些远在地球上的人……期待着”“此时此刻……人们鸦雀无声”等语句,烘托了登月舱即将着陆时的紧张气氛。

B.材料二引用我国学者在《科学》杂志上的研究成果,将“玉兔一号”和“阿波罗号”的探测结果进行比对,然后对后者质疑。

C.材料三使用“世界上首个”“首个世界第一”等词语,表明“嫦娥四号”探测器取得不凡成就,也表现了驾驶员团队获得成功后激动的心情。

D.从材料一的成功登陆月面,到材料二“探测到……不同的地下层”,再到材料三的月背征途,可以看出人类在不断地对未知事物进行探索。

√

D [A选项的相关信息来自材料一“此时此刻,那些远在地球上的人……期待着”,此时阿姆斯特朗和奥尔德林驾驶鹰号刚刚抵达月球上空,材料中无法看出登月舱即将登陆的信息。“此时此刻……人们鸦雀无声、屏息聆听”,此时登月舱已经平稳落地,无法烘托登月舱即将着陆时的紧张气氛。因此A选项的表述是不正确的。材料二提及“中国科学家在《科学》杂志上发表的研究结果显示,‘玉兔一号’的探地雷达探测到其着陆点下方有9个明显不同的地下层,表明该地区有着复杂的地质史,这与‘阿波罗号’宇航员探索地区的情况有所不同”,可见将“玉兔一号”和“阿波罗号”的探测结果进行比对的是我国科学家,而并不是材料二的作者,同时“对后者质疑”的内容从材料二中也无法看出。因此B选项的表述也是不正确的。材料三确实有“我国成为世界上首

个成功实施在月球背面软着陆并巡视探测的国家”“月背探测是中国航天的首个世界第一”等语句,表明“嫦娥四号”探测器取得了不凡成就,这些内容也表现了材料三作者吴伟仁的激动之情和自豪感,但是材料三中只陈述了驾驶员团队悉心照料与陪伴“玉兔二号”的事实,其主观的情感并未提及。因此C选项的表述也不正确。D选项是综合三则材料的内容进行推断的。材料一以文学性的表达方式,侧重于描述美国首次登陆月面的过程;材料二以纪实性的科学表达,传达了我国计划在2020年前登上月球背面的信息以及“玉兔一号”探测取得的全新成果;材料三展示了我国首次登陆月背所取得的成就,语言平实且饱含自豪感,材料最后也表达了对年轻人的期望。三则材料以时间为序展示了人类对未知事物在不断地进行探索,因此D选项是正确的。]

下列对材料一中画横线语句的图解,排序恰当的一项是(3分)( )

A.⑥②④①⑤③

B.②④①⑥③⑤

C.⑥④①②⑤③

D.②⑥①④③⑤

√

[任务活动]

第一步:读文,分析材料信息

材料一画线句首先阐述了“船箭分离”的过程,然后按照时间顺序写“哥伦比亚”与“鹰号”的成功对接,最后写宇航员们乘坐飞船继续前行的情况。

第二步:读图,把握图示信息

①哥伦比亚号方向体现了“转身”的过程;②展现的是第三级火箭一开始的全貌;③体现了合体后的“哥伦比亚”与“鹰号”离开火箭的过程;④体现了“弹出”的过程;⑤已成为单独的飞行体;⑥两者接触则体现了“对接成功”的过程。

第三步:比对,判定选项正误

由图解可知,②④应位于最前面;然后,作者进一步介绍了在火箭顶端继续待命的“鹰号(登月舱)”的样貌特点;接下来,则是“飞船慢慢转身”“‘哥伦比亚’与‘鹰’对接成功”的过程。由此来看,紧接着应为①⑥。最后,材料描述了宇航员们告别土星5号的最后一级火箭,乘坐合成一体的两艘小飞船继续飞行的过程,因此排在最后的应是③⑤。

信息类文本阅读中出现的图表主要有表格、柱状图、曲线图和饼状图等。获取文本中的图表信息,主要考查对图表中数据变化趋势的分析。这类题目有利于考查考生的观察分析能力、筛选整合能力。解答这类题,准确把握数据变化趋势是关键。

命题角度2 图示转文字信息

1.掌握快速准确读懂图表的基本方法

①关注表头、图例等,明确比较分析的对象和内容;②注意图表中相关数值的变化趋势,对图表进行整体分析;③注意图表中不同对象之间的差别,对其加以横向比较;④明确选项中要求的比较区间,在图表中找到相应的数据。

2.注意选项中描述图表信息的关键词语

这类词语主要有上升、下降、峰值、低谷、回升、回落、反弹、负增长、失衡、平稳、稳中有升、持续上涨、遥遥领先等。

3.关注描述图表对象、信息的词语前的修饰限制成分

表示数据差别比较大的有:明显、迅速、强劲、井喷式等。表示数据差别比较小的有:略有、放缓等。对图表对象描述时的限制性词语有:均、同步、每(年、月)等。

4.正确判断对图表信息内容的推断

这一类题主要是根据图表信息判断其发展趋势,解题时,考生要注意两点,第一要关注选项表述程度的词,第二要注意和试题中其他材料中的信息相互印证。

(2024·濮阳二模)阅读下面的文字,完成后面的题目。

在微粒说与波动说的第一次交锋中,以牛顿为首的微粒说战胜了波动说,取得了在物理学界被普遍公认的地位。近一个世纪过去了,英国米尔沃顿的一个普通的家庭里诞生了一个男孩,他被取名为托马斯·杨。经过学习和探究,他最终形成了光具有波动性质的想法,这个认识源于波动中所谓的“干涉”现象,波的干涉现象是各种波所独有的基本特征。我们都知道,普通的物质是具有累加性的,一滴水加上一滴水一定是两滴水,而不会一起消失。但是波动就不同了,一列普通的波,有着波的高峰和波的谷底,如果两列振幅相同的波相遇,当它们正好都处在高峰时,那么叠加起来的这个波就会达到两倍的峰值,如果都处在低谷时,叠加的结果就会是两倍深的谷底。但是,等等,如果正好一列波在它的高峰,另一列波在它的谷底呢?

答案是它们会互相抵消。如果两列波在这样的情况下相遇——物理上叫作“反相”——那么在它们重叠的地方将会波平如镜,既没有高峰,也没有谷底。这就像一个人把你往左边拉,另一个人用相同的力气把你往右边拉,结果是你会站在原地不动。

托马斯·杨在研究牛顿环的明暗条纹的时候,被这个关于波动的想法给深深打动了。为什么会形成一明一暗的条纹呢?一个想法渐渐地在杨的脑海里成形:用波来解释不是很简单吗?明亮的地方,那是因为两道光正好是“同相”的,就好像有两个人同时在左

边或者右边拉你,它们的波峰和波谷都得到增强,结果造成了两倍光亮的效果;而黑暗的那些条纹,则一定是两道光处于“反相”,它们的波峰、波谷相对时,就好像两个人同时往两边拉你,正好互相抵消了。这一大胆而富于想象的猜测使杨激动不已,他马上着手进行了一系列的实验,并发表了论文报告,阐述了如何用光波的干涉效应来解释牛顿环和衍射现象,甚至通过实验数据,计算出了光的波长应该在1/60000~1/36000英寸之间。

1807年,杨总结出版了他的《自然哲学讲义》,里面综合整理了他在光学方面的工作,并第一次描述了他那个名扬四海的实验:光的双缝干涉。后来的历史证明,这个实验完全可以跻身物理学史上最经典的五个实验之列。而在今天,它更是理所当然地出现在每一本中学物理的教科书上。

杨的实验手段极其简单:把一支蜡烛放在一张开了一个小孔的纸前面,这样就形成了一个点光源(从一个点发出的光源)。现在在纸后面再放一张纸,不同的是第二张纸上开了两道平行的狭缝。从小孔中射出的光穿过两道狭缝投到屏幕上,就会形成一系列明、暗交替的条纹,这就是现在众人皆知的干涉条纹。

杨的著作点燃了革命的导火索,物理史上的第二次“波粒战争”开始了。波动方面军在经过了132年的沉寂之后,终于又回到了历史舞台。但它当时的日子并不好过,在微粒大军仍然一统天下的年代,波动说的士兵们衣衫褴褛,缺少后援,只能靠游击战来引起人们对它的注意。杨的论文在最开始受尽了权威们的嘲笑和讽刺,被攻击为“荒唐”和“不合逻辑”,被压制了近20年。杨为了反驳专门撰写了论文,但却无处发表,只好印成小册子,据说发行后“只卖出了一本”。

高傲的微粒说起初并不把起义的波动叛乱分子放在眼里,但在遭受了几次沉重的打击后,干涉条纹这门波动大炮的杀伤力终于惊动整个微粒军团。这个简单巧妙的实验所揭示出来的现象证据确凿,几乎无法反驳。无论微粒说怎么努力,也无法躲开对手的无情轰炸:它就是难以说明两道光叠加在一起怎么反而会造成黑暗。而波动说的理由却是简单而直接的:两条缝距离屏幕上某点的距离会有所不同。当这个距离差是波长的整数倍时,两列光波正好互相加强,就在此形成亮带。反之,当距离差刚好造成半个波长的相位差时,两列波就正好互相抵消,这个地方就变成暗带。理论计算出的明暗条纹距离和实验值分毫不差。

决定性的时刻在1819年到来了。最后的决战起源于1818年法国科学院的一个悬赏征文竞赛,竞赛的题目是利用精密的实验确定光的衍射效应以及推导光线通过物体附近时的运动情况。竞赛评委会由许多知名科学家组成,其中有比奥和泊松,都是积极的微粒说拥护者。从这个评委会的本意来说,他们或许是希望通过微粒说的理论来解释光的衍射以及运动,以打击波动说理论。

但是戏剧性的情况出现了:一个不知名的法国年轻工程师——菲涅尔向评委会提交了一篇论文。在这篇论文里,菲涅尔采用了光是一种波的观点,并以严密的数学推理,极为圆满地解释了光的衍射问题。他的体系洋洋洒洒,天衣无缝,完美无缺,令评委会成员为之深深惊叹。

泊松并不相信这一结论,对它进行了极为细致的审查,并使用论文中的理论进行了计算,结果发现当把这个理论应用于圆盘衍射的时候,在阴影中间将会出现一个亮斑。这个计算结果在泊松看来是十分荒谬的,影子中间怎么会出现亮斑呢?这差点使得菲涅尔的论文中途夭折。但评委之一的阿拉果在关键时刻坚持要进行实验检测,结果发现真的有一个亮点如同奇迹一般地出现在圆盘阴影的正中心,位置亮度和理论符合得相当完美。

菲涅尔理论的胜利成了第二次波粒战争的决定性事件。圆盘阴影正中的亮点(后来被误导性地称作“泊松亮斑”)成了波动军手中威力不亚于干涉条纹的重武器,起义者的烽火很快就燃遍了光学的所有领域。随着麦克斯韦的理论为赫兹的实验所证实,光的波动说终于成为一个板上钉钉的事实。

波动说现在是如此强大。凭借着麦氏理论的力量很快就拓土开疆,建立起一个空前的大帝国。不久后它的领土就横跨整个电磁波的频段,从微波到X射线,从紫外线到红外线,从γ射线到无线电波……普通光线只是它统治下的一个小小的国家罢了。波动说君临天下,振长策而御宇内,普天之下莫非王土。而可怜的微粒说日渐式微,似乎永远也无法翻身了。

(摘编自曹天元《量子物理史话》)

1.下列对原文中出现的相关概念的理解和分析,正确的一项是(3分)( )

A.反相:若两列波波峰(或波谷)同时在某点相遇,则可以称两波在这一位置反相。

B.干涉条纹:光的干涉实验中,由点光源射出并穿过两道狭缝后相互干涉的两道光。

C.波粒战争:“波动”派和“微粒”派两大阵营对光的性质进行的学术观点的碰撞和争论。

D.泊松亮斑:由泊松发现并命名的,在圆盘衍射实验中出现的位于圆盘阴影正中心的亮斑。

√

C [A项,混淆是非。若两列波波峰(或波谷)同时在某点相遇,则可以称两波在这一位置“同相”,而非“反相”。B项,曲解文意。干涉条纹是指“从小孔中射出的光穿过两道狭缝投到屏幕上”形成的“明、暗交替的条纹”,而非“两道光”。D项,偷换概念。“由泊松发现并命名的”错误,“泊松亮斑”并非“泊松发现并命名”的。]

2.根据原文内容,下列说法不正确的一项是(3分)( )

A.托马斯·杨大胆而富有想象地用光波的干涉效应来解释牛顿环和衍射现象,表明科学研究也需要丰富的想象能力。

B.无论微粒说怎么努力,也难以说明两道光叠加在一起怎么反而会造成黑暗,这说明了微粒说已被彻底推翻。

C.结尾综合运用拟人、比喻、引用等手法来描述波动学说迅速发展的历程,展现了科普文语言的丰富多彩,生动活泼。

D.作者在介绍第二次波粒战争时,使用了打比方和列数字的说明方法,这使文本的内容更准确,更生动,也更有说服力。

√

B [“这说明了微粒说已被彻底推翻”表述有误,推断结论武断绝对,原文只是说“微粒说日渐式微”。]

3.下列对原文相关内容推理和论证的分析,不正确的一项是(3分)( )

A.两列波在某点反相,它们会互相抵消,这就好像两个人同时往两边拉你,结果你会原地不动,运用了类比推理。

B.托马斯·杨认为普通的波都会呈现“干涉”现象,如果光是一种波,那么光也符合“干涉”现象,运用了演绎推理。

C.在泊松看来,将菲涅尔论文中的理论应用于圆盘衍射时,得出的结果会十分荒谬,这说明波动理论不合理,运用了归谬法。

D.阿拉果认为如果实验结果是有一个亮点出现在圆盘阴影的正中心,那么菲涅尔的论文就是正确的,运用了条件推理。

√

A [“运用了类比推理”错误,作者在用打比方的说明方法让理论更通俗,此处并没有采用类比推理。]

下列对文中两个实验的图示理解错误的一项是(3分)( )

A.在光源面前放置带孔的纸张是为了得到一个点光源以排除其他光线的干扰。

B.使光穿过带有两道狭缝的纸张,可以得到波长完全不同的光线,便于研究。

C.两列光波在某点波峰叠加,会加强形成亮带,波峰波谷叠加会抵消形成暗带。

D.在圆盘阴影的正中心的亮点,符合光作为波的性质,这一结果具有说服力。

√

[任务活动]

第一步:精准审题,确定答题切入点

①“文中两个实验的图示”,一个是“用波动来解释条纹干涉”,另一个是“圆盘衍射和泊松亮斑”。

审读时,除实验图示外,还应关注图示解说的文字材料。

②“理解错误”包含推断的成分,即四个选项除了将实验图示转换成文字信息外,还应有观点推断的趋向。

第二步:速读文本,构建答题思维链

选项 辨误分析

A 文中对第一个实验分析说“把一支蜡烛放在一张开了一个小孔的纸前面,这样就形成了一个点光源(从一个点发出的光源)”,由此来看,该项表述正确。

B 文中对第一个实验分析说“从小孔中射出的光穿过两道狭缝投到屏幕上,就会形成一系列明、暗交替的条纹”,由此来看,选项中“可以得到波长完全不同的光线”错误,因为光波都是由同一光源发出,波长应该一致。

选项 辨误分析

C 文中对第一个实验分析说“当这个距离差是波长的整数倍时,两列光波正好互相加强,就在此形成亮带。反之,当距离差刚好造成半个波长的相位差时,两列波就正好互相抵消,这个地方就变成暗带”,由此来看,选项表述正确。

D 文中对第二个实验分析说“评委之一的阿拉果在关键时刻坚持要进行实验检测,结果发现真的有一个亮点如同奇迹一般地出现在圆盘阴影的正中心,位置亮度和理论符合得相当完美”,由此可见,选项表述正确。

引入文外图表信息类题是近年来命题的热点,命题人在现有材料的基础上,引入文外图表作为命制试题的重要组成部分,巧妙设置选项,引导考生综合分析问题。图表是形象化的语言,直观简明,信息量大。图表解读的对象主要有数据图表、示意图等。此类试题能综合考查考生捕捉信息,分析解释信息并作出评价的能力。

命题角度3 引入文外图文信息

1.要注重整体阅读,既要读懂原文所给的文字信息,也要对图表有一个整体的了解,把握一个大主题或大方向。

2.材料所给的文字信息要关注相关数据的情况,审读图表时也要重视数据的变化,不同数据之间进行比较,并将数据与文字结合起来比较,找出数据变化的规律。

3.审读图表时,还要注意“标题”,图表的标题往往是对整个图表内容的概括,反映了图表的主题。

(2024·九省适应性考试)阅读下面的文字,完成后面的题目。

材料一:

游牧地带是游牧生活与草原环境相互结合的产物。中国境内属于游牧地带的范围很广,除了位于大兴安岭以东的西辽河流域外,几乎北纬40°以北、大兴安岭以西的草原地带也都可以成为游牧民族的家园。草原游牧地带经蒙古高原、天山南北、青藏高原一直伸向欧亚大陆的腹地,成为世界上最广远的绿色长廊。

地学研究成果指出,推动畜牧业从原始农业分离出来的动力是气候变迁。距今3500~3000年欧亚大陆气候转入冷期,正是冷期的出现,使得畜牧业在对气候变化最敏感的地方从原始农业中分离出来,并在草原环境下发展为游牧方式。

成熟的游牧业依托的环境为广袤的草原,而它的萌生地却在农牧交错带。农耕区与畜牧区是依人类经济生活方式而划分的基本区域,介于两者之间的则为农牧交错带。中国北方农牧交错带在环境上具有敏感特征,每当全球或地区出现环境波动时,气温、降水等

要素的改变首先发生在自然带的边缘,这些要素又会引起植被、土壤等相应变化,进而推动整个地区从一种自然带属性向另一种自然带属性转变。由于农、牧业生产依托的环境不同,农牧交错带的敏感特征也会影响史前人类的经济生活方式,促使人们从一种生产类型转向另一种生产类型。随着这一地区自然带属性的更移,人类首先打破原始农业“一统天下”的局面,在原始农业基础上萌生了畜牧业,然后渐次形成独立于农耕业的畜牧业。

萌生于原始农业的畜牧业,并不具备迁移特征,属于放养型畜牧业,游牧型畜牧业(游牧业)则晚于放养型畜牧业。只有游牧业出现,畜牧业才真正从原始农业中分离出来,形成独立的生产部门。迁移是游牧生活的基本特征,因此驯化马匹,发明控制牲畜行动、适应频繁迁徙的用具,是摆脱定居农业,迈向游牧生涯的关键。马具是推动牧人与畜群走向草原的物质依托,从人们跃上马背的那一刻起,广袤的草原就成为他们的舞台。

全新世温暖期结束之后,气候转冷、转干的地区不只限于中国北方。目前已有研究证明,在气候变迁的大背景下,欧亚草原的人们不约而同地作出了选择:放弃原始农业,融入逐水草而居的游牧生活。

(摘编自韩茂莉《中国历史地理十五讲》)

材料二:

马的驯化赋予人们从不曾拥有的流动能力,人们利用资源的范围一下子扩大了许多。狩猎采集者步行的活动范围大多在两小时步行圈内,一旦人群的规模超过了这个范围内资源的承载力,就会导致饥荒,这也是为什么依赖步行的狩猎采集者很难形成大的社会群体。不过,海岸地带则拥有季节规律不同于陆生资源的水生资源,且有舟楫之便,有条件聚集大量人口,能够形成如北美西北海岸印第安人那样的复杂社会。

马的驯化还让人类第一次真正有可能全面利用草原环境,此前草原因为单位面积的初级生产力(植物生长)比较低,所能支持的次级生产力(动物生长)也比较低,和沙漠、高原、极地等并列为狩猎采集的边缘环境。这个地带的资源密度小,动物群的流动性非常大,狩猎采集者依赖步行是很难维持生计的,这是草原地区石器时代遗存较少的原因之一。马的驯化可以让人类拥有更大的生态空间,这也是草原地带青铜文化在马驯化后兴盛的主要原因。

游牧业的建立意味着人们进一步依赖驯化动物。牛羊的驯化本来就是游牧业的必要基础。牛一般只吃嫩草,而羊则什么都吃,它们之间构成很好的共生关系。牛羊除提供肉食之外,还能提供大量的奶制品,仅仅依赖肉食,游牧是不能满足生计需要的。马与很早就驯化的狗则为大范围流动放牧提供了条件。

畜牧意味着社会中进行农耕和负责放牧的劳动力的分化,游牧则意味着人们彻底放弃了农耕。但游牧并不是一种完全自给自足的生计方式,而是需要通过交换从农耕者那里获得金属工具、纺织品、粮食等必需生活资料。燕山—长城南北地区生计方式的分化不仅表现为农牧并重的经济与游牧业的产生,还表现为旱作农业系统的真正建立。这一地区种植的作物以黍、粟为主,尤以黍为重,因为黍比粟更适应干旱与寒冷的环境。构成旱作农业系统的另一种农作物是大豆,它是蛋白质和脂肪的重要来源,而且种植大豆与其他豆类都有养地的作用。有研究认为,大豆的驯化始于公元前1100年左右,燕山—长城南北地区则可能是最早驯化、种植大豆的地区之一。正因为有大豆的种植,传统的旱作农业系统得以完成。

(摘编自陈胜前《燕山—长城南北地区史前文化的适应变迁》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是(3分)( )

A.从产生的时间先后来看,原始农业早于游牧型畜牧业,后者又早于放养型畜牧业。

B.依赖步行的狩猎采集者在草原、沙漠、高原、极地都很难维持生计。

C.对于游牧者来说,金属工具、纺织品和粮食属于难以自给自足的生活资料。

D.在驯化、种植大豆之前,燕山—长城南北地区旱作农业系统尚未完全建立。

√

A [混淆是非。“后者又早于放养型畜牧业”错,这里的“后者”指游牧型畜牧业,根据原文“游牧型畜牧业(游牧业)则晚于放养型畜牧业”,可见选项中“早于”说法错误。]

2.根据材料内容,下列说法正确的一项是(3分)( )

A.大兴安岭处于西辽河流域与欧亚大陆的草原地带之间,导致西辽河流域不具备“逐水草而居”的游牧生活条件。

B.全新世温暖期结束后气候普遍变得干冷,使得游牧业一经产生就从中国北方农牧交错带扩散到整个欧亚草原。

C.北美西北海岸印第安人突破了“两小时步行圈”内资源的承载力的限制,形成了规模较大的复杂社会。

D.黍比粟更适应燕山—长城南北地区干旱与寒冷的环境,因此这一地区的游牧者从农耕者那里换取粮食时更看重黍。

√

C [A项,强加因果。原文“中国境内属于游牧地带的范围很广,除了位于大兴安岭以东的西辽河流域外,几乎北纬40°以北、大兴安岭以西的草原地带也都可以成为游牧民族的家园”,明确说西辽河流域属于游牧地带,看不出西辽河流域不具备“逐水草而居”的游牧生活条件,也看不出这是大兴安岭导致的。B项,原文“在气候变迁的大背景下,欧亚草原的人们不约而同地作出了选择:放弃原始农业,融入逐水草而居的游牧生活”,可见游牧业并非从中国北方农牧交错带扩散到整个欧亚草原,应该是欧亚草原的人不约而同的选择。D项,无中生有。原文只是说“这一地区种植的作物以黍、粟为主,尤以黍为重,因为黍比粟更适应干旱与寒冷的环境”,并未谈到游牧者换取粮食时更看重什么。]

3.下列选项,适合作为论据来支撑材料一关于游牧业起源观点的一项是(3分)( )

A.《史记·匈奴列传》记载,匈奴“随畜牧而转移,……然亦各有分地。毋文书,以言语为约束”。

B.在我国北方农牧交错带距今3000年左右的一处遗址中,考古学家既发现了大量牛羊骨骼,又发现了不少农具。

C.400毫米年降雨量是农耕生产对水资源需求的底线,中国年降雨量400毫米等值线东段与明长城走向极为相似。

D.《辽史·地理志》记载,辽上京一带为“太祖创业之地。负山抱海,……地沃宜耕植,水草便畜牧”。

√

B [材料一关于游牧业起源的观点是:推动畜牧业从原始农业分离出来的动力是……使得畜牧业在对气候变化最敏感的地方从原始农业中分离出来,并在草原环境下发展为游牧方式。可见材料一认为游牧业是从原始农业中的畜牧业分离出来的。A项,说的是畜牧业的生活方式。B项,表明此处既有原始农业也有畜牧业,能够体现畜牧业从原始农业逐渐分离出来。可以证明材料一的观点。C项,表明气候对农业生产的影响。D项,表明此处既适宜耕种,也适宜放牧。]

根据材料二内容,下列选项对下面这幅图表的解读不恰当的一项是(3分)( )

A.文化Ⅰ存续期内大部分时间里气温偏暖。

B.文化Ⅰ存续期内传统的旱作农业系统尚未完成。

C.文化Ⅱ存续期内存在着劳动力的分化。

D.文化Ⅱ存续期内人们主要利用草原环境维持生计。

√

[任务活动]

第一步:精准审题,确定答题切入点

①“根据材料二内容”,在审读材料时,需要在文本中画出与本题相关的重要信息源。

②“下面这幅图表的解读”,在审读图表时,要关注图表中每个项目中数据的变化趋势。

第二步:速读文本,构建答题思维链

选项 辨误分析

A 由图表中的第二个栏目来看,文化Ⅰ存续期应为公元前2000~公元前1500年,对应左栏“气温条件”,明显能看出“大部分时间里气温偏暖”,因此,该选项正确。

B 由图表来看,文化Ⅰ存续期农业生产主要是“农耕”,结合材料二中传统旱作农业系统得以完成的时间始于公元前1100年左右来看,此时“尚未完成”应该正确,因此,该选项表述无误。

选项 辨误分析

C 由图表来看,文化Ⅱ存续期农业生产主要是“农牧并重”,结合材料二中所说“畜牧意味着社会中进行农耕和负责放牧的劳动力的分化,游牧则意味着人们彻底放弃了农耕”,确实存在着“劳动力的分化”,该选项正确。

D 由图表信息来看,文化Ⅱ存续期内气温偏冷,而从时间上看,此时是公元前1000年以内,材料二“大豆的驯化始于公元前1100年左右,燕山—长城南北地区则可能是最早驯化、种植大豆的地区之一。正因为有大豆的种植,传统的旱作农业系统得以完成”,可见此时旱作农业系统已经完成,因此人们维持生计的方式应该是农牧兼有,选项所说“主要利用草原环境维持生计”说法错误。

一、阅读下面的文字,完成1~5题。(19分)

材料一:

屋顶在中国建筑中素来占着极其重要的位置。它的瓦面是弯曲的,已如上面所说。当屋顶是四面坡的时候,屋顶的四角也就是翘起的。它的壮丽的装饰性也很早就被发现而予以利用了。在其他体系建筑中,屋顶素来是不受重视的部分,除掉穹隆顶得到特别处理之外,一般坡顶都是草草处理,生硬无趣,甚至用女儿墙把它隐藏

专项对点练3 培养转化思维,破解图文信息分析题

起来。但在中国,古代智慧的匠师们很早就发挥了屋顶部分的巨大的装饰性。在《诗经》里就有“如鸟斯革,如翚斯飞”的句子来歌颂像翼舒展的屋顶和出檐。《诗经》开了端,两汉以来许多诗词歌赋中就有更多叙述屋子顶部和它的各种装饰的词句。这证明屋顶不但是几千年来广大人民所喜闻乐见的,并且是我们民族所最骄傲的成就。它的发展成为中国建筑中最主要的特征之一。

(摘编自梁思成《中国建筑的特征》)

材料二:

中国传统建筑的屋顶,其基本造型在于曲线形,无论是品位最高的庑殿顶,还是歇山顶、攒尖顶等,莫不如此。这种屋顶的曲线及轮廓,上部巍然高耸,檐部如翼轻展,使本来极无趣、极笨拙的实际部分,成为建筑物美丽的冠冕。这种将直线和曲线巧妙组合而形成的向上微翘的部分被称为“飞檐”,它不但扩大了采光面、有利于排泄雨水,而且增添了建筑物向上的动感。建筑群中层层叠叠的飞檐更是营造出壮观的气势和中国古建筑特有的飞动轻快的韵味。

中国古建筑的屋脊上常常排列着数目不等的小动物作为装饰,这些美丽的装饰品是中国传统建筑装饰的一大特点。这些小动物一般叫作屋脊走兽、仙人走兽、正脊吻兽、垂脊吻等,古建筑行业内部也称为“小跑”或“走投无路”,这种称谓十分形象贴切,因为它们已经“走”到了檐角的前端,再向前一步就会掉下去,真的是走投无路的。古人为了防止屋顶的瓦片下滑,就用铁钉钉死,为了防止铁钉生锈,就在钉帽上盖上了一只走兽,相当于一颗优美的钉帽。古建筑上的各类走兽一般采用什么材料?平民百姓的宅室以素瓦或陶制岩为多,而庙宇、官宅、宫廷则以金黄琉璃瓦居多,而且造型苍劲华丽。目前,我国最大的“大吻”在故宫太和殿的殿顶上,它由13块琉璃件构成,总高3.4米,重4.3吨,是我国明清时期宫殿屋脊走兽的典型作品。

中国古建筑的屋顶形式以人字顶为基础,在数千年的发展过程中作了种种引申和变化,创造了丰富多彩的屋顶样式,极大地丰富了建筑物的整体造型。屋面的坡面相交时会形成一条线,这些线称为屋脊。位于屋面最高处的称为正脊,自屋顶至屋檐四角处的称为垂脊。两重或两重以上的屋面称为重檐顶,相对重檐屋顶来说,只有一层屋面的叫单檐屋顶。以“庑殿顶”为例,庑殿顶又叫“四阿顶”,共有五条脊四面坡,它是古代单檐建筑中最高级的屋顶式样,单檐有正中的正脊和四角的垂脊,所以又称“五脊殿”。

(摘编自刘淑婷等《中国传统建筑屋顶文化解读》)

材料三:

世界上绝大部分建筑都将设计重点置于房屋外墙的立面构图之中,正是房屋墙身上那些优美的形状、和谐的节奏、杰出的雕塑、繁多的装饰,使建筑物成为一件崇高的艺术品。西方建筑每每以巨大的体量和超然的尺度来强调建筑艺术的永恒与崇高。它们具有严密的几何性,常常以带有外张感的穹隆和尖塔来渲染房屋的垂直力度,形成傲然屹立,与自然对立的外观特征。

然而,中国古建筑却是个例外,它的构图重点不在墙身。中国古建筑的墙身一直比较平淡,也无意营造宏大的室内空间,最为重视的却是屋顶的设计,且越到后期,屋顶越为陡峻,屋顶已经成为塑造建筑形象的主要语言。坡面屋顶在哪里都可以看到,像希腊神庙就是坡屋顶,只是世界上其他地区的屋顶都是直线的,唯独中国古典建筑呈现出优美舒缓的曲线,沙尔安在《早期中国艺术》中诗意地把它想象为“摇曳的柳枝”。这是关于中国建筑的又一个谜,人们一般认为这是为了使沉重的屋顶显得轻盈、舒展。从流传下来的宋画《滕王阁》《黄鹤楼》中,我们看到的简直就是富丽玄妙的屋顶交响曲。

西方人由于极为重视房屋对人的服务功能,而忽略了和自然环境的协调关系,因而屋顶局限于实用,丧失了美观,中国传统建筑屋顶则实现了实用与审美的统一,装饰与环境的协调。中国古代,皇家宫殿翘起的飞檐、脊兽和光滑亮泽的屋顶非常壮观和美丽。正如梁思成先生所说:“(西方)历来的建筑师对于屋顶,多是遮遮掩掩,仿佛取一种家丑不可外扬的态度,所以欧洲的建筑物,除去少数有穹隆顶者外,所给人的印象,大多不感到屋顶的重要。中国人对于屋顶的态度却不然。我们不但不把它遮掩,而且特别的标榜,骄傲地、直率地将它全部托起,使之成为建筑中最堂皇、最惹人注目之一部。”

(摘编自夏毅《中国传统建筑的屋顶文化》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是(3分)( )

A.中国传统建筑屋顶的基本造型在于曲线形,这是其他地区建筑所没有的特征。

B.中国传统建筑屋顶有单檐顶与重檐顶两种,其中单檐屋顶是最为高级的样式。

C.中国传统建筑屋脊走兽多以素瓦、陶瓷、金黄琉璃为材料,且造型苍劲华丽。

D.西方人极为重视房屋对人的服务功能,而中国人则更为标榜房屋的审美价值。

√

A [B项,“其中单檐屋顶是最为高级的样式”错误,曲解文意。由材料二“只有一层屋面的叫单檐屋顶。以‘庑殿顶’为例,庑殿顶又叫‘四阿顶’,共有五条脊四面坡,它是古代单檐建筑中最高级的屋顶式样”可知,“庑殿顶”是“古代单檐”建筑中最高级的屋顶式样,而非“单檐屋顶”是最为高级的样式。C项,“且造型苍劲华丽”错误,扩大范围。由材料二“平民百姓的宅室以素瓦或陶制岩为多,而庙宇、官宅、宫廷则以金黄琉璃瓦居多,而且造型苍劲华丽”可知,造型苍劲华丽的是“庙宇、官宅、宫廷”的屋脊走兽,而非所有的中国传统建筑。D项,“中国人则更为标榜房屋的审美价值”错误,以偏概全。由材料三“中国传统建筑屋顶则实现了实用与审美的统一”可知,中国人对房屋的追求实现了审美与实用的并重。]

★2.下列图解中,最符合材料二相关内容的一项是(3分)( )

A. B.

C. D.

√

B [A项,“正脊”和“垂脊”标注错误。由“位于屋面最高处的称为正脊,自屋顶至屋檐四角处的称为垂脊”可知,该图中两者的标注位置应该互换。C项,“飞檐”和“屋脊走兽”标注错误。由“这种将直线和曲线巧妙组合而形成的向上微翘的部分被称为‘飞檐’,它不但扩大了采光面、有利于排泄雨水,而且增添了建筑物向上的动感”可知,图中标注“屋脊走兽”处实为“飞檐”;由“中国古建筑的屋脊上常常排列着数目不等的小动物作为装饰,这些美丽的装饰品是中国传统建筑装饰的一大特点。这些小动物一般叫作屋脊走兽、仙人走兽、正脊吻兽、垂脊吻等”可知,图中标注“飞檐”处实为“屋脊走兽”。D项,四个标注均错误。如前所述,标注“飞檐”处实为“屋脊走兽”,标注“垂脊”处实为“正脊”,标注“正脊”处实为“垂脊”,标注“屋脊走兽”处实为“飞檐”。]

3.根据材料内容,下列说法不正确的一项是(3分)( )

A.从《诗经》到两汉以来的许多诗词歌赋都有对屋顶的记载,可见中国屋顶文化历史悠久,深受喜爱。

B.中国传统建筑屋脊上排列的小动物既可以作为装饰,又可以防止铁钉生锈,体现出实用与审美的统一。

C.世界上绝大部分建筑都将设计重点置于房屋外墙的立面构图之中,以致失去了艺术美感与独立的个性。

D.西方人忽略了房屋和自然环境的协调关系,因而他们常常渲染房屋的垂直力度,草草处理房屋坡顶。

√

C [C项,“以致失去了艺术美感”错误,混淆是非。由“世界上绝大部分建筑都将设计重点置于房屋外墙的立面构图之中,正是房屋墙身上那些优美的形状、和谐的节奏、杰出的雕塑、繁多的装饰,使建筑物成为一件崇高的艺术品”可知,这并未使建筑物丧失艺术美感。]

4.请简要分析材料三使用的论证方法及作用。(4分)

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

[解析] ①由“世界上绝大部分建筑都将设计重点置于房屋外墙的立面构图之中”“然而,中国古建筑却是个例外,它的构图重点不在墙身”可知,此处运用了对比论证,由本文标题《中国传统建筑的屋顶文化》可知,本文意在论述中国古建筑独特的屋顶文化,因此对比论证的作用是使中国古建筑屋顶的优美舒缓富丽玄妙更为突出。

②由“坡面屋顶在哪里都可以看到,像希腊神庙就是坡屋顶”可知,希腊神庙就是坡屋顶的一个例子,因此用到了举例论证,举出实例,可以使抽象的观点更具体和更容易理解。

③“摇曳的柳枝”引用的是沙尔安的句子,“柳枝”本就轻柔,再用“摇曳”来修饰,这句话非常生动形象地表现了中国古典建筑里优美舒缓的曲线;由“正如梁思成先生所说”可知,此处引用了梁思成的话,由“欧洲的建筑物,除去少数有穹隆顶者外,所给人的印象,大多不感到屋顶的重要。中国人对于屋顶的态度却不然”可知,作者此处的引用正是为了借助梁思成作为建筑学家的权威性直接有力地论证中国古代建筑对屋顶的重视以及独特的审美追求。

[答案] ①对比论证。将世界上绝大部分建筑的设计重点与中国古建筑的构图重点相对比,体现西方建筑艺术的永恒与崇高以及中国古建筑的富丽玄妙,论证二者在审美上的不同,使中国古建筑屋顶文化的独特性更为突出。②举例论证。在论述坡面屋顶在哪里都可以看到时,举了希腊神庙的例子,直观、具体地论证了坡面屋顶的随处可见,使读者更容易理解。③引用论证。引用沙尔安的句子更生动形象地论证了中国古典建筑优美舒缓的曲线;引用梁思成先生的话更直接有力地证明了中国古典建筑对屋顶的重视以及独特的审美性追求,同时也增强了论证的说服力。

5.材料一指出“屋顶是中华民族所最骄傲的成就”,请结合三则材料简要分析。(6分)

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

[解析] ①由材料一“在《诗经》里就有‘如鸟斯革,如翚斯飞’的句子来歌颂像翼舒展的屋顶和出檐。《诗经》开了端,两汉以来许多诗词歌赋中就有更多叙述屋子顶部和它的各种装饰的词句”可知,“屋顶是中华民族所最骄傲的成就”的表现之一就是中国古代的诗词歌赋中有很多对古建筑屋顶的赞美。

②材料二分别从屋顶美观而实用的造型,屋脊上小动物的装饰,单檐和重檐的屋顶样式,来展现中国传统屋顶文化的独特性,这是“屋顶是中华民族所最骄傲的成就”的一个原因。

③材料三将西方建筑和中国古建筑的屋顶对比来写,指出“西方人由于极为重视房屋对人的服务功能,而忽略了和自然环境的协调关系,因而屋顶局限于实用,丧失了美观,中国传统建筑屋顶则实现了实用与审美的统一,装饰与环境的协调”,由此可以总结出中国古建筑屋顶在审美性与实用性上的统一也是成为“中华民族所最骄傲的成就”的原因之一。

[答案] ①《诗经》以及两汉以来许多诗词歌赋中都有叙述屋顶和它的各种装饰的词句。②曲线型的屋顶,如翼轻展的飞檐,屋脊走兽的装饰,单檐屋顶和重檐屋顶,构成了中国古建筑独特的屋顶文化。③西方建筑中的屋顶局限于实用性,中国古建筑的屋顶则实现了审美与实用的统一。

二、阅读下面的文字,完成6~10题。(18分)

材料一:

自秦汉以来,中国古代历史上一个显著特点是“乱世”和“治世”的交替出现。将这些“乱世”“治世”与中国过去2000年来的冷暖期进行对比,则可发现两个现象:一是大凡社会稳定、经济发达、国势强盛、人口增加的“治世”,恰处于气候暖湿期或冷暖转换期中;而民不聊生、国势衰落、战乱横生、人口减少的“乱世”,则几乎都位于寒冷的气候阶段。二是“大一统”王朝的前期往往气候温暖,较多出现“治世”,而其后期则多气候异常,出现“乱世”。据统计,过去2000年中可称得上盛世、大治和中兴的局面总共有31个,其中25个出现在气候较暖的时期或冷暖转换期中,7次大规模的国家动乱,都发生在冷期中。

这样的对比结果,或许与农业这一“国之根本”对气候变化的强敏感性有密切关系。气候温暖,适宜耕作的土地扩大,单位亩产和总体收成增加,百姓“仓廪实而知礼节”,社会矛盾被有效削弱,从而促进社会的安定繁荣;而气候转冷,“风雨不时,则伤农桑;农桑伤,则民饥寒;饥寒在身,则亡廉耻,寇贼奸宄所系生也”(《汉书》卷74《魏相传》),原先被削弱的社会矛盾因贫困而凸现,生产关系与生产力的矛盾愈发激化,社会动乱也就在所难免。在长期的动乱后,旧有的生产关系实现了根本性的变革,一旦气候转暖,生产力又得以发展,社会遂随之进步。

从多个历史个案的对比来看,气候变化只是影响“治乱”的重要因子之一。“治”“乱”与否,既与气候变化有关,还要看统治阶级如何应对。例如清代晚期的19世纪50年代,气候寒冷,大范围的气候灾害导致全国农业歉收,民生难以为继,加以当时吏治十分腐败,统治阶级面对灾情碌碌无为,太平天国运动由此引发,社会全面动乱。相较之下,气候更为恶劣的5世纪末,华北异常陨霜不断,农业连年歉收,孝文帝却能积极应对气候变化,北魏因之未有大难。相反,隋炀帝时的气候仍旧延续隋初的温度,但炀帝大兴土木,连年征伐,导致民力极大耗损,百姓怨声载道。故而先前的“开皇之治”不复延续,天下大乱。

当然仍需指出,如果气候变化带来的挑战力度超过政府适应能力,如同17世纪中叶的中国及许多其他国家所面对的那样,那么整个社会系统的崩溃就会成为事实。自16世纪末起,中国旱涝相继、飞蝗遍野。崇祯即位后,灾荒更加严重,1638-1643年的连旱灾害,其范围之广,持续时间之长,影响之严重,有可能是中国东部地区过去2000年来之唯一。当时,尽管崇祯勤于政事,竭力筹措费用,对内尽可能赈济灾民,对外努力消除边患。然而,在“以农立国”的自然经济时代,农作物连年大面积歉收所带来的财政危机还是最终导致了明朝的覆亡。

(摘编自葛全胜等《中国过去2000年气候变化与社会发展》)

材料二:

20世纪初,美国地理学家亨廷顿在《亚洲的脉搏》一书中便提出,中国历史上的外患内乱与气候变迁有关,农牧社会时期,历史大事件与自然环境有因果关系。如果气候相对温暖湿润,草原生态植被环境良好,牧草茂盛,游牧民族的牲畜繁衍旺盛,生产稳定,社会经济生活则较为安定,其对农耕民族的争夺战争就会减少,黄河流域社会比较稳定,会极大促进各地区的经济发展。

北方游牧民族南迁往往是因寒冷气候使其基本生存和生产受到了严重威胁。历史上北方游牧民族的大举南下对中国北方汉族人口东移南迁的作用,不仅在于战乱对经济的极大破坏,而且严重分散统治者的治国精力,更重要的是汉族地区也同样经历了寒冷气候对农业生态的极大破坏,在经济上失去了与北方游牧民族抗衡的力量,经济的困难加重了内乱,内乱外患更使北方汉族地区经济衰落。

蓝勇教授研究指出,8世纪中叶北方气候转冷,北方游牧地区环境压力增加,北方游牧民族的内乱和南迁频率大大增加,这是安史之乱爆发的背景。

在气候温暖湿润的隋代和唐代前期,由于游牧民族所处高纬度地区气候相对暖和且比较稳定,突厥民族十分强大,也多次南侵,对唐王朝构成了威胁。但唐王朝国力强大,突厥民族不敢染指中原。唐代后期,虽然回纥与唐王朝也曾和睦相处,但气候变化不利于牧业生产,北方游牧民族的分化加快,不仅表现在游牧民族的征战南侵,还表现在南附不断和北方民族内部攻伐频率增大;寒冷同样也使唐王朝北方的农耕生产力下降,使其失去了主动进攻的能力,控制北部边疆的能力大大下降。

分析研究还表明,唐代后期出现了一种冷湿的气候,降水量相对较多,这可能是造成水土流失加重、黄河河溢次数增多的一个重要原因。据史料统计,7世纪黄河河溢6次,8世纪为19次,9世纪为13次,表明了这种趋势。水土流失加重使农业生态受到严重破坏,农业经济衰败,国计民生困苦;河患频繁更使唐王朝疲于奔命,国力耗竭。在这样的背景之下,关中地区经济日加衰落,各种矛盾尖锐,安史之乱就在此时爆发了。

安史之乱爆发后,唐王朝由鼎盛转衰,国家由一统走向分裂。

(摘编自谢爱民《气候变化与盛唐转衰》)

6.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是(3分)( )

A.古代社会“治世”与“乱世”的交替与气候周期的变化密切相关,反映了自然环境对古代社会稳定的深远影响。

B.气候的温暖与寒冷,影响着古代社会的农业生产,进而影响社会矛盾。气候温暖,社会矛盾被削弱,社会安定。

C.气候变化对古代农牧有很大影响,这表现在历史大事件与自然环境的因果关系上,但是这种影响因素不止一种。

D.在隋代和唐代前期,游牧民族所处高纬度地区气候相对温暖,生存压力小,因此北方的少数民族很少染指中原。

√

D [“……因此北方的少数民族很少染指中原”错误,强加因果。由“但唐王朝国力强大,突厥民族不敢染指中原”可知,北方少数民族不敢染指中原,是因为“唐王朝国力强大”,不是因为“生存压力小”。]

7.根据材料内容,下列说法不正确的一项是(3分)( )

A.气候暖湿期可促进社会稳定,但这种稳定性也受到政治、经济等多重因素的影响。

B.“乱世”通常出现在气候寒冷的阶段,说明这一定与农业对气候变化的敏感性有关。

C.暖湿的气候条件会使游牧民族生活稳定,从而降低向南侵略的频率,减轻对中原的威胁。

D.唐代后期国计民生困苦。研究表明“安史之乱”是导致唐由一统走向分裂的原因之一。

√

B [“说明这一定与农业对气候变化的敏感性有关”错误,推断结论武断绝对。由“这样的对比结果,或许与农业这一‘国之根本’对气候变化的强敏感性有密切关系”可知,原文说的是“或许”,选项是“一定”,变或然为必然。]

8.下列选项,适合作为论据来支撑材料一关于气候变化与古代社会治乱关系观点的一项是(3分)( )

A.在河南仰韶文化遗址发现孔雀、大熊猫、亚洲象等大量喜暖动物遗骸,“豫”的古代含义是人牵着象。

B.王莽末年,天下大旱,蝗虫蔽天,盗贼群起,四方溃叛,此时对社会危害最大的是长时间的寒冷干旱。

C.《史记·匈奴列传》所载:“祁连山有松柏五木,美水草,冬暖夏凉,宜畜牧”,政府推行徙民耕种政策。

D.开元盛世时,气候接近亚热带暖润气候,王维《赠吴官》写道:“长安客舍热如煮,无个茗糜难御暑。”

√

B [材料一观点是:气候温暖,会出现盛世;气候寒冷,会出现乱世。“治”“乱”与否,既与气候变化有关,还要看统治阶级如何应对。A项,强调河南“豫”这一简称的由来。B项,强调长时间的寒冷干旱对社会危害最大,导致乱世出现。符合材料一“气候寒冷,会出现乱世”的观点。C项,强调政府推行徙民耕种政策。D项,强调王维的诗歌可以证明开元盛世气候炎热。]

★9.根据材料内容,下列选项对下面这幅图表的解读不恰当的一项是(3分)( )

A.冷期Ⅰ时中国古代大部分时间处于分裂时期。

B.在暖期Ⅱ过渡到冷期Ⅱ时唐朝国力由盛转衰。

C.古代温度高低整体走势与社会治乱并不一致。

D.影响古代社会治乱原因,气候不是唯一因素。

√

C [“温度高低整体走势与社会治乱并不一致”错误,中国历史盛世,都处在气候史上的暖期,如东汉、隋唐;而气候史上的冷期,则是中国历史文化发展的收缩期,如南北朝、南宋、明清。故气候史上的冷暖,恰好对应着中国历史上的乱世与盛世。]

10.气候如何影响古代社会形成“治世”和“乱世”?请结合材料简要分析。(6分)

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

[解析] 气候如何影响古代社会形成“治世”和“乱世”。需要首先筛选出“治世”和“乱世”出现的时期,然后根据不同气候对“治世”和“乱世”的影响概括分析。由文本可知,文中气候分为暖期和冷期,并且文本将中国划分为中原地区与北方游牧地区。

在气候温暖湿润时期:由“气候温暖,适宜耕作的土地扩大,单位亩产和总体收成增加……社会矛盾被有效削弱,从而促进社会的安定繁荣”可知,在气候温暖湿润时期可耕种土地面积扩大,粮食产量增加,人民生活稳定,社会矛盾削弱,社会安定繁荣;与此同时,北方游牧民族“草原生态植被环境良好,牧草茂盛,游牧民族的牲畜繁衍旺盛,生产稳定,社会经济生活则较为安定”,没有内乱,一般不会大举南迁。于是南北地区都形成了“盛世”。

在气候寒冷时期:由“‘风雨不时,则伤农桑;农桑伤,则民饥寒;饥寒在身,则亡廉耻,寇贼奸宄所系生也’”“气候寒冷,大范围的气候灾害导致全国农业歉收,民生难以为继”等可知,风雨不调,气候灾害频繁,会出现旱灾、蝗灾等,导致农业歉收,社会矛盾加剧;与此同时,北方游牧民族“往往是因寒冷气候使其基本生存和生产受到了严重威胁”,不利于牧业生产,分化加快,内部攻伐频繁,开始南侵,开始了对农耕民族的争夺战争。历史进入了乱世。

[答案] ①在气候温暖湿润时期:中原地区农业发达,经济繁荣,国力鼎盛,内部矛盾缓和,社会稳定。游牧区水草肥美,构不成南下的压力,形成盛世。

②在气候寒冷时期:中原粮食产量下降,自然灾害加剧,农业萧条,国力不振,内部矛盾趋于尖锐。游牧地区丧失赖以生存的基本条件,游牧民族趁机南下,历史进入乱世。

谢 谢!

第3讲 培养转化思维,破解图文信息分析题

板块一 凸显培养检索能力的信息类文本阅读

考题研析——思维建模方能触类旁通

任务突破一 信息类文本阅读的基础考法

年份 卷别 题干表述 设题角度 命题特点

2024 新课标Ⅱ卷 下列对材料一画横线语句的图解,排序恰当的一项是(3分) 文字转图示信息 ①这类题主要考查在理解文段内容的基础上进行图文转换和逻辑推理能力。

②图文信息分析题主要有文字转图示、图示转文字、引入文外图表信息等三类题型。

③命题多以选择题的形式呈现,解答时,要注意图文对照、求同析异。

2024 九省适应性考试 根据材料二内容,下列选项对下面这幅图表的解读不恰当的一项是(3分) 引入文外图表信息

2022 新高考Ⅱ卷 下列对材料相关内容的梳理,正确的一项是(3分) 文字转图示信息

2022 全国 乙卷 下列图解,最符合材料三相关内容的一项是(3分) 文字转图示信息

文字转图示信息题是近年来出现的新题型,命题者要求考生阅读所给的文字材料,然后判断选项图示的正误,即“文→图”。此类题选项多为图片、流程图、示意图等。这类题需要培养转换思维,既要能够快速读懂材料文字,又要能够看懂图示信息。

命题角度1 文字转图示信息

1.读文,分析材料信息

对于文中材料,命题人一般会有明确提示,提醒考生关注文中哪些地方;因此,一旦锁定材料的位置,要反复审读,梳理出其中的重要信息。

2.读图,把握图示信息

仔细审读选项给出的图示信息,明确选项陈述了材料的哪一点(陈述对象),做了怎样的分析或得出了怎样的结论(陈述的信息),选用了怎样的陈述方法等,尤其要关注不同陈述对象之间的比较归类。

3.比对,判定选项正误

比对“文”“图”基本内容的转述是否正确,在图文对照的基础上,要能够求同析异,找出错误信息的根源,快速排除相关选项,选出正确答案。

(2024·新课标Ⅱ卷)阅读下面的文字,完成后面的题目。

材料一:

土星5号火箭升空了!

它一点一点上升,庞大的身躯稳健有力。

阿姆斯特朗、柯林斯和奥尔德林被巨大的推力紧紧摁在座位上。火箭在他们身下持续上升,各级火箭按照预定程序点火,第一级火箭、逃逸塔、第二级火箭一一分离。绕地球轨道飞行一周后,宇航员检查了火箭和飞船状况。第三级火箭再次点火,把飞船推向更远的高空。

当地球被甩到身后,就是船箭分离的时候:第三级火箭前端打开,哥伦比亚号从顶端弹出。鹰号(登月舱)在火箭顶端继续待命,这艘小飞船外形奇特,像一只蜷缩着的蜘蛛。哥伦比亚号的驾驶员柯林斯,让飞船慢慢转身。“哥伦比亚”与“鹰”对接成功。宇航员告别土星5号的最后一级火箭,乘坐合成一体的两艘小飞船继续飞行。

终于抵达月球上空。阿姆斯特朗和奥尔德林驾驶鹰号离开,向着月球越飞越近。柯林斯驾驶着哥伦比亚号孤独地环绕月球飞行。此时此刻,那些远在地球上的人,不管是朋友还是陌生人,都时刻关注着、期待着……

预定着陆区在哪儿?宇航员们全力搜寻。但是意外忽然发生:当他们发现着陆区,鹰号已经飞过了头!数英里一闪而过,舷窗外的月球变得崎岖不平。家园远在万里之外,更无法奢望什么援手。此时此刻,他们能做的,只有保持镇定,平稳驾驶,继续飞行。

看到了,就在不远处,那里平整而干净!鹰号慢慢减速、缓缓下降。登月舱越来越低、越来越低……直到平稳落地!此时此刻,在遥远的地球,人们鸦雀无声、屏息聆听。

一个声音从遥远的太空传来,那是阿姆斯特朗从月球发出的声音:“这里是静海基地,‘鹰’着陆成功。”他异常平静,地球上的人们却爆发出欢呼的声音。随后,阿姆斯特朗和奥尔德林沿着舷梯爬下登月舱。

陌生、寂静、壮丽的月球从此有了生命。

(摘编自布莱恩·弗洛卡《登月》,袁玮译)

材料二:

今年6月,联合国外层空间事务办公室举行会议,中国科学家介绍了“嫦娥四号”探月任务,表示将于2018年底前将中继卫星发射至月球背面上空一个引力稳定的位置,即地-月L2点,这颗中继卫星将执行为期三年的任务。新华社的报道没有透露“嫦娥四号”发射的具体时间,只是说将在2020年之前发射。自1976年苏联的“月球24号”抵达月球之后,中国的“嫦娥三号”首次于2013年在月球实现软着陆。它搭载的“玉兔一号”月球车共有6个轮子,在

任务结束前共行驶了约114米。中国科学家在《科学》杂志上发表的研究结果显示,“玉兔一号”的探地雷达探测到其着陆点下方有9个明显不同的地下层,表明该地区有着复杂的地质史,这与“阿波罗号”宇航员探索地区的情况有所不同。根据今年6月在联合国会议上发布的信息,“嫦娥四号”任务的主要工程目标包括进行月球背面着陆和深空数据中继。中国方面已邀请国际社会围绕“嫦娥四号”探月任务建立合作关系。

(摘译自斯蒂芬·克拉克《中国计划在2020年前登上

月球背面》,2015年9月22日,英国“当今天文学”网)

材料三:

从古至今,人类举头望月,传颂动人神话,谱写优美诗篇,却很少有人意识到,亿万年来,月亮的“图案”从未变化。月球绕地球一圈的公转周期完全等于月球自转周期,所以人们只能看到它固定朝向地球的一面,我们把月球背向地球的一面称为“月背”。2019年1月11日,在北京航天飞行控制中心大厅里,科技人员见证了“嫦娥四号”和“玉兔二号”顺利完成“两器互拍”,这标志着“嫦娥四号”任务取得圆满成功,我国成为世界上首个成功实施在月球背面软着陆并巡视探测的国家。人类开启了探索月球背面的新纪元!

这是一次前无古人的科学探险。月背探测是中国航天的首个世界第一,它具有巨大的科学和工程意义,是人类航天史上的重大突破。“玉兔二号”凝聚着中国航天人的勇气和智慧,像一位孤胆英雄,面对未知的风险与挑战,勇敢进发,努力探索。得益于驾驶员团队的悉心照料与陪伴,“玉兔二号”已经创造了人类月面巡视器生存时间最长的世界纪录。“玉兔二号”探测到了冯·卡门撞击坑的地下结构以及月球背面的最低温度等,取得了一系列科学成果,为人类揭开了月背的神秘面纱。

本书完稿之际,我国首个火星探测器“天问一号”已飞离地球,中国航天人的目光又随之投向深空。我由衷期盼这本书能引领读者走近探月、走近航天,滋润心中科学的幼苗,点燃胸中追梦的火焰,更希望年轻人能够沿着这一代航天人的足迹,不惧孤寂,保持好奇,去探索火星,去探索木星,不断追逐心中的星辰大海。

(摘编自吴伟仁《〈月背征途〉推荐序》)

下列对材料相关内容的分析和评价,正确的一项是(3分)( )

A.材料一中“此时此刻,那些远在地球上的人……期待着”“此时此刻……人们鸦雀无声”等语句,烘托了登月舱即将着陆时的紧张气氛。

B.材料二引用我国学者在《科学》杂志上的研究成果,将“玉兔一号”和“阿波罗号”的探测结果进行比对,然后对后者质疑。

C.材料三使用“世界上首个”“首个世界第一”等词语,表明“嫦娥四号”探测器取得不凡成就,也表现了驾驶员团队获得成功后激动的心情。

D.从材料一的成功登陆月面,到材料二“探测到……不同的地下层”,再到材料三的月背征途,可以看出人类在不断地对未知事物进行探索。

√

D [A选项的相关信息来自材料一“此时此刻,那些远在地球上的人……期待着”,此时阿姆斯特朗和奥尔德林驾驶鹰号刚刚抵达月球上空,材料中无法看出登月舱即将登陆的信息。“此时此刻……人们鸦雀无声、屏息聆听”,此时登月舱已经平稳落地,无法烘托登月舱即将着陆时的紧张气氛。因此A选项的表述是不正确的。材料二提及“中国科学家在《科学》杂志上发表的研究结果显示,‘玉兔一号’的探地雷达探测到其着陆点下方有9个明显不同的地下层,表明该地区有着复杂的地质史,这与‘阿波罗号’宇航员探索地区的情况有所不同”,可见将“玉兔一号”和“阿波罗号”的探测结果进行比对的是我国科学家,而并不是材料二的作者,同时“对后者质疑”的内容从材料二中也无法看出。因此B选项的表述也是不正确的。材料三确实有“我国成为世界上首

个成功实施在月球背面软着陆并巡视探测的国家”“月背探测是中国航天的首个世界第一”等语句,表明“嫦娥四号”探测器取得了不凡成就,这些内容也表现了材料三作者吴伟仁的激动之情和自豪感,但是材料三中只陈述了驾驶员团队悉心照料与陪伴“玉兔二号”的事实,其主观的情感并未提及。因此C选项的表述也不正确。D选项是综合三则材料的内容进行推断的。材料一以文学性的表达方式,侧重于描述美国首次登陆月面的过程;材料二以纪实性的科学表达,传达了我国计划在2020年前登上月球背面的信息以及“玉兔一号”探测取得的全新成果;材料三展示了我国首次登陆月背所取得的成就,语言平实且饱含自豪感,材料最后也表达了对年轻人的期望。三则材料以时间为序展示了人类对未知事物在不断地进行探索,因此D选项是正确的。]

下列对材料一中画横线语句的图解,排序恰当的一项是(3分)( )

A.⑥②④①⑤③

B.②④①⑥③⑤

C.⑥④①②⑤③

D.②⑥①④③⑤

√

[任务活动]

第一步:读文,分析材料信息

材料一画线句首先阐述了“船箭分离”的过程,然后按照时间顺序写“哥伦比亚”与“鹰号”的成功对接,最后写宇航员们乘坐飞船继续前行的情况。

第二步:读图,把握图示信息

①哥伦比亚号方向体现了“转身”的过程;②展现的是第三级火箭一开始的全貌;③体现了合体后的“哥伦比亚”与“鹰号”离开火箭的过程;④体现了“弹出”的过程;⑤已成为单独的飞行体;⑥两者接触则体现了“对接成功”的过程。

第三步:比对,判定选项正误

由图解可知,②④应位于最前面;然后,作者进一步介绍了在火箭顶端继续待命的“鹰号(登月舱)”的样貌特点;接下来,则是“飞船慢慢转身”“‘哥伦比亚’与‘鹰’对接成功”的过程。由此来看,紧接着应为①⑥。最后,材料描述了宇航员们告别土星5号的最后一级火箭,乘坐合成一体的两艘小飞船继续飞行的过程,因此排在最后的应是③⑤。

信息类文本阅读中出现的图表主要有表格、柱状图、曲线图和饼状图等。获取文本中的图表信息,主要考查对图表中数据变化趋势的分析。这类题目有利于考查考生的观察分析能力、筛选整合能力。解答这类题,准确把握数据变化趋势是关键。

命题角度2 图示转文字信息

1.掌握快速准确读懂图表的基本方法

①关注表头、图例等,明确比较分析的对象和内容;②注意图表中相关数值的变化趋势,对图表进行整体分析;③注意图表中不同对象之间的差别,对其加以横向比较;④明确选项中要求的比较区间,在图表中找到相应的数据。

2.注意选项中描述图表信息的关键词语

这类词语主要有上升、下降、峰值、低谷、回升、回落、反弹、负增长、失衡、平稳、稳中有升、持续上涨、遥遥领先等。

3.关注描述图表对象、信息的词语前的修饰限制成分

表示数据差别比较大的有:明显、迅速、强劲、井喷式等。表示数据差别比较小的有:略有、放缓等。对图表对象描述时的限制性词语有:均、同步、每(年、月)等。

4.正确判断对图表信息内容的推断

这一类题主要是根据图表信息判断其发展趋势,解题时,考生要注意两点,第一要关注选项表述程度的词,第二要注意和试题中其他材料中的信息相互印证。

(2024·濮阳二模)阅读下面的文字,完成后面的题目。

在微粒说与波动说的第一次交锋中,以牛顿为首的微粒说战胜了波动说,取得了在物理学界被普遍公认的地位。近一个世纪过去了,英国米尔沃顿的一个普通的家庭里诞生了一个男孩,他被取名为托马斯·杨。经过学习和探究,他最终形成了光具有波动性质的想法,这个认识源于波动中所谓的“干涉”现象,波的干涉现象是各种波所独有的基本特征。我们都知道,普通的物质是具有累加性的,一滴水加上一滴水一定是两滴水,而不会一起消失。但是波动就不同了,一列普通的波,有着波的高峰和波的谷底,如果两列振幅相同的波相遇,当它们正好都处在高峰时,那么叠加起来的这个波就会达到两倍的峰值,如果都处在低谷时,叠加的结果就会是两倍深的谷底。但是,等等,如果正好一列波在它的高峰,另一列波在它的谷底呢?

答案是它们会互相抵消。如果两列波在这样的情况下相遇——物理上叫作“反相”——那么在它们重叠的地方将会波平如镜,既没有高峰,也没有谷底。这就像一个人把你往左边拉,另一个人用相同的力气把你往右边拉,结果是你会站在原地不动。

托马斯·杨在研究牛顿环的明暗条纹的时候,被这个关于波动的想法给深深打动了。为什么会形成一明一暗的条纹呢?一个想法渐渐地在杨的脑海里成形:用波来解释不是很简单吗?明亮的地方,那是因为两道光正好是“同相”的,就好像有两个人同时在左

边或者右边拉你,它们的波峰和波谷都得到增强,结果造成了两倍光亮的效果;而黑暗的那些条纹,则一定是两道光处于“反相”,它们的波峰、波谷相对时,就好像两个人同时往两边拉你,正好互相抵消了。这一大胆而富于想象的猜测使杨激动不已,他马上着手进行了一系列的实验,并发表了论文报告,阐述了如何用光波的干涉效应来解释牛顿环和衍射现象,甚至通过实验数据,计算出了光的波长应该在1/60000~1/36000英寸之间。

1807年,杨总结出版了他的《自然哲学讲义》,里面综合整理了他在光学方面的工作,并第一次描述了他那个名扬四海的实验:光的双缝干涉。后来的历史证明,这个实验完全可以跻身物理学史上最经典的五个实验之列。而在今天,它更是理所当然地出现在每一本中学物理的教科书上。

杨的实验手段极其简单:把一支蜡烛放在一张开了一个小孔的纸前面,这样就形成了一个点光源(从一个点发出的光源)。现在在纸后面再放一张纸,不同的是第二张纸上开了两道平行的狭缝。从小孔中射出的光穿过两道狭缝投到屏幕上,就会形成一系列明、暗交替的条纹,这就是现在众人皆知的干涉条纹。

杨的著作点燃了革命的导火索,物理史上的第二次“波粒战争”开始了。波动方面军在经过了132年的沉寂之后,终于又回到了历史舞台。但它当时的日子并不好过,在微粒大军仍然一统天下的年代,波动说的士兵们衣衫褴褛,缺少后援,只能靠游击战来引起人们对它的注意。杨的论文在最开始受尽了权威们的嘲笑和讽刺,被攻击为“荒唐”和“不合逻辑”,被压制了近20年。杨为了反驳专门撰写了论文,但却无处发表,只好印成小册子,据说发行后“只卖出了一本”。

高傲的微粒说起初并不把起义的波动叛乱分子放在眼里,但在遭受了几次沉重的打击后,干涉条纹这门波动大炮的杀伤力终于惊动整个微粒军团。这个简单巧妙的实验所揭示出来的现象证据确凿,几乎无法反驳。无论微粒说怎么努力,也无法躲开对手的无情轰炸:它就是难以说明两道光叠加在一起怎么反而会造成黑暗。而波动说的理由却是简单而直接的:两条缝距离屏幕上某点的距离会有所不同。当这个距离差是波长的整数倍时,两列光波正好互相加强,就在此形成亮带。反之,当距离差刚好造成半个波长的相位差时,两列波就正好互相抵消,这个地方就变成暗带。理论计算出的明暗条纹距离和实验值分毫不差。

决定性的时刻在1819年到来了。最后的决战起源于1818年法国科学院的一个悬赏征文竞赛,竞赛的题目是利用精密的实验确定光的衍射效应以及推导光线通过物体附近时的运动情况。竞赛评委会由许多知名科学家组成,其中有比奥和泊松,都是积极的微粒说拥护者。从这个评委会的本意来说,他们或许是希望通过微粒说的理论来解释光的衍射以及运动,以打击波动说理论。

但是戏剧性的情况出现了:一个不知名的法国年轻工程师——菲涅尔向评委会提交了一篇论文。在这篇论文里,菲涅尔采用了光是一种波的观点,并以严密的数学推理,极为圆满地解释了光的衍射问题。他的体系洋洋洒洒,天衣无缝,完美无缺,令评委会成员为之深深惊叹。

泊松并不相信这一结论,对它进行了极为细致的审查,并使用论文中的理论进行了计算,结果发现当把这个理论应用于圆盘衍射的时候,在阴影中间将会出现一个亮斑。这个计算结果在泊松看来是十分荒谬的,影子中间怎么会出现亮斑呢?这差点使得菲涅尔的论文中途夭折。但评委之一的阿拉果在关键时刻坚持要进行实验检测,结果发现真的有一个亮点如同奇迹一般地出现在圆盘阴影的正中心,位置亮度和理论符合得相当完美。

菲涅尔理论的胜利成了第二次波粒战争的决定性事件。圆盘阴影正中的亮点(后来被误导性地称作“泊松亮斑”)成了波动军手中威力不亚于干涉条纹的重武器,起义者的烽火很快就燃遍了光学的所有领域。随着麦克斯韦的理论为赫兹的实验所证实,光的波动说终于成为一个板上钉钉的事实。

波动说现在是如此强大。凭借着麦氏理论的力量很快就拓土开疆,建立起一个空前的大帝国。不久后它的领土就横跨整个电磁波的频段,从微波到X射线,从紫外线到红外线,从γ射线到无线电波……普通光线只是它统治下的一个小小的国家罢了。波动说君临天下,振长策而御宇内,普天之下莫非王土。而可怜的微粒说日渐式微,似乎永远也无法翻身了。

(摘编自曹天元《量子物理史话》)

1.下列对原文中出现的相关概念的理解和分析,正确的一项是(3分)( )

A.反相:若两列波波峰(或波谷)同时在某点相遇,则可以称两波在这一位置反相。

B.干涉条纹:光的干涉实验中,由点光源射出并穿过两道狭缝后相互干涉的两道光。

C.波粒战争:“波动”派和“微粒”派两大阵营对光的性质进行的学术观点的碰撞和争论。

D.泊松亮斑:由泊松发现并命名的,在圆盘衍射实验中出现的位于圆盘阴影正中心的亮斑。

√

C [A项,混淆是非。若两列波波峰(或波谷)同时在某点相遇,则可以称两波在这一位置“同相”,而非“反相”。B项,曲解文意。干涉条纹是指“从小孔中射出的光穿过两道狭缝投到屏幕上”形成的“明、暗交替的条纹”,而非“两道光”。D项,偷换概念。“由泊松发现并命名的”错误,“泊松亮斑”并非“泊松发现并命名”的。]

2.根据原文内容,下列说法不正确的一项是(3分)( )

A.托马斯·杨大胆而富有想象地用光波的干涉效应来解释牛顿环和衍射现象,表明科学研究也需要丰富的想象能力。

B.无论微粒说怎么努力,也难以说明两道光叠加在一起怎么反而会造成黑暗,这说明了微粒说已被彻底推翻。

C.结尾综合运用拟人、比喻、引用等手法来描述波动学说迅速发展的历程,展现了科普文语言的丰富多彩,生动活泼。

D.作者在介绍第二次波粒战争时,使用了打比方和列数字的说明方法,这使文本的内容更准确,更生动,也更有说服力。

√

B [“这说明了微粒说已被彻底推翻”表述有误,推断结论武断绝对,原文只是说“微粒说日渐式微”。]

3.下列对原文相关内容推理和论证的分析,不正确的一项是(3分)( )

A.两列波在某点反相,它们会互相抵消,这就好像两个人同时往两边拉你,结果你会原地不动,运用了类比推理。

B.托马斯·杨认为普通的波都会呈现“干涉”现象,如果光是一种波,那么光也符合“干涉”现象,运用了演绎推理。

C.在泊松看来,将菲涅尔论文中的理论应用于圆盘衍射时,得出的结果会十分荒谬,这说明波动理论不合理,运用了归谬法。

D.阿拉果认为如果实验结果是有一个亮点出现在圆盘阴影的正中心,那么菲涅尔的论文就是正确的,运用了条件推理。

√

A [“运用了类比推理”错误,作者在用打比方的说明方法让理论更通俗,此处并没有采用类比推理。]

下列对文中两个实验的图示理解错误的一项是(3分)( )

A.在光源面前放置带孔的纸张是为了得到一个点光源以排除其他光线的干扰。

B.使光穿过带有两道狭缝的纸张,可以得到波长完全不同的光线,便于研究。

C.两列光波在某点波峰叠加,会加强形成亮带,波峰波谷叠加会抵消形成暗带。

D.在圆盘阴影的正中心的亮点,符合光作为波的性质,这一结果具有说服力。

√

[任务活动]

第一步:精准审题,确定答题切入点

①“文中两个实验的图示”,一个是“用波动来解释条纹干涉”,另一个是“圆盘衍射和泊松亮斑”。

审读时,除实验图示外,还应关注图示解说的文字材料。

②“理解错误”包含推断的成分,即四个选项除了将实验图示转换成文字信息外,还应有观点推断的趋向。

第二步:速读文本,构建答题思维链

选项 辨误分析

A 文中对第一个实验分析说“把一支蜡烛放在一张开了一个小孔的纸前面,这样就形成了一个点光源(从一个点发出的光源)”,由此来看,该项表述正确。

B 文中对第一个实验分析说“从小孔中射出的光穿过两道狭缝投到屏幕上,就会形成一系列明、暗交替的条纹”,由此来看,选项中“可以得到波长完全不同的光线”错误,因为光波都是由同一光源发出,波长应该一致。

选项 辨误分析

C 文中对第一个实验分析说“当这个距离差是波长的整数倍时,两列光波正好互相加强,就在此形成亮带。反之,当距离差刚好造成半个波长的相位差时,两列波就正好互相抵消,这个地方就变成暗带”,由此来看,选项表述正确。

D 文中对第二个实验分析说“评委之一的阿拉果在关键时刻坚持要进行实验检测,结果发现真的有一个亮点如同奇迹一般地出现在圆盘阴影的正中心,位置亮度和理论符合得相当完美”,由此可见,选项表述正确。

引入文外图表信息类题是近年来命题的热点,命题人在现有材料的基础上,引入文外图表作为命制试题的重要组成部分,巧妙设置选项,引导考生综合分析问题。图表是形象化的语言,直观简明,信息量大。图表解读的对象主要有数据图表、示意图等。此类试题能综合考查考生捕捉信息,分析解释信息并作出评价的能力。

命题角度3 引入文外图文信息

1.要注重整体阅读,既要读懂原文所给的文字信息,也要对图表有一个整体的了解,把握一个大主题或大方向。

2.材料所给的文字信息要关注相关数据的情况,审读图表时也要重视数据的变化,不同数据之间进行比较,并将数据与文字结合起来比较,找出数据变化的规律。

3.审读图表时,还要注意“标题”,图表的标题往往是对整个图表内容的概括,反映了图表的主题。

(2024·九省适应性考试)阅读下面的文字,完成后面的题目。

材料一:

游牧地带是游牧生活与草原环境相互结合的产物。中国境内属于游牧地带的范围很广,除了位于大兴安岭以东的西辽河流域外,几乎北纬40°以北、大兴安岭以西的草原地带也都可以成为游牧民族的家园。草原游牧地带经蒙古高原、天山南北、青藏高原一直伸向欧亚大陆的腹地,成为世界上最广远的绿色长廊。

地学研究成果指出,推动畜牧业从原始农业分离出来的动力是气候变迁。距今3500~3000年欧亚大陆气候转入冷期,正是冷期的出现,使得畜牧业在对气候变化最敏感的地方从原始农业中分离出来,并在草原环境下发展为游牧方式。

成熟的游牧业依托的环境为广袤的草原,而它的萌生地却在农牧交错带。农耕区与畜牧区是依人类经济生活方式而划分的基本区域,介于两者之间的则为农牧交错带。中国北方农牧交错带在环境上具有敏感特征,每当全球或地区出现环境波动时,气温、降水等

要素的改变首先发生在自然带的边缘,这些要素又会引起植被、土壤等相应变化,进而推动整个地区从一种自然带属性向另一种自然带属性转变。由于农、牧业生产依托的环境不同,农牧交错带的敏感特征也会影响史前人类的经济生活方式,促使人们从一种生产类型转向另一种生产类型。随着这一地区自然带属性的更移,人类首先打破原始农业“一统天下”的局面,在原始农业基础上萌生了畜牧业,然后渐次形成独立于农耕业的畜牧业。

萌生于原始农业的畜牧业,并不具备迁移特征,属于放养型畜牧业,游牧型畜牧业(游牧业)则晚于放养型畜牧业。只有游牧业出现,畜牧业才真正从原始农业中分离出来,形成独立的生产部门。迁移是游牧生活的基本特征,因此驯化马匹,发明控制牲畜行动、适应频繁迁徙的用具,是摆脱定居农业,迈向游牧生涯的关键。马具是推动牧人与畜群走向草原的物质依托,从人们跃上马背的那一刻起,广袤的草原就成为他们的舞台。

全新世温暖期结束之后,气候转冷、转干的地区不只限于中国北方。目前已有研究证明,在气候变迁的大背景下,欧亚草原的人们不约而同地作出了选择:放弃原始农业,融入逐水草而居的游牧生活。

(摘编自韩茂莉《中国历史地理十五讲》)

材料二:

马的驯化赋予人们从不曾拥有的流动能力,人们利用资源的范围一下子扩大了许多。狩猎采集者步行的活动范围大多在两小时步行圈内,一旦人群的规模超过了这个范围内资源的承载力,就会导致饥荒,这也是为什么依赖步行的狩猎采集者很难形成大的社会群体。不过,海岸地带则拥有季节规律不同于陆生资源的水生资源,且有舟楫之便,有条件聚集大量人口,能够形成如北美西北海岸印第安人那样的复杂社会。

马的驯化还让人类第一次真正有可能全面利用草原环境,此前草原因为单位面积的初级生产力(植物生长)比较低,所能支持的次级生产力(动物生长)也比较低,和沙漠、高原、极地等并列为狩猎采集的边缘环境。这个地带的资源密度小,动物群的流动性非常大,狩猎采集者依赖步行是很难维持生计的,这是草原地区石器时代遗存较少的原因之一。马的驯化可以让人类拥有更大的生态空间,这也是草原地带青铜文化在马驯化后兴盛的主要原因。

游牧业的建立意味着人们进一步依赖驯化动物。牛羊的驯化本来就是游牧业的必要基础。牛一般只吃嫩草,而羊则什么都吃,它们之间构成很好的共生关系。牛羊除提供肉食之外,还能提供大量的奶制品,仅仅依赖肉食,游牧是不能满足生计需要的。马与很早就驯化的狗则为大范围流动放牧提供了条件。

畜牧意味着社会中进行农耕和负责放牧的劳动力的分化,游牧则意味着人们彻底放弃了农耕。但游牧并不是一种完全自给自足的生计方式,而是需要通过交换从农耕者那里获得金属工具、纺织品、粮食等必需生活资料。燕山—长城南北地区生计方式的分化不仅表现为农牧并重的经济与游牧业的产生,还表现为旱作农业系统的真正建立。这一地区种植的作物以黍、粟为主,尤以黍为重,因为黍比粟更适应干旱与寒冷的环境。构成旱作农业系统的另一种农作物是大豆,它是蛋白质和脂肪的重要来源,而且种植大豆与其他豆类都有养地的作用。有研究认为,大豆的驯化始于公元前1100年左右,燕山—长城南北地区则可能是最早驯化、种植大豆的地区之一。正因为有大豆的种植,传统的旱作农业系统得以完成。

(摘编自陈胜前《燕山—长城南北地区史前文化的适应变迁》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是(3分)( )

A.从产生的时间先后来看,原始农业早于游牧型畜牧业,后者又早于放养型畜牧业。

B.依赖步行的狩猎采集者在草原、沙漠、高原、极地都很难维持生计。

C.对于游牧者来说,金属工具、纺织品和粮食属于难以自给自足的生活资料。

D.在驯化、种植大豆之前,燕山—长城南北地区旱作农业系统尚未完全建立。

√

A [混淆是非。“后者又早于放养型畜牧业”错,这里的“后者”指游牧型畜牧业,根据原文“游牧型畜牧业(游牧业)则晚于放养型畜牧业”,可见选项中“早于”说法错误。]

2.根据材料内容,下列说法正确的一项是(3分)( )

A.大兴安岭处于西辽河流域与欧亚大陆的草原地带之间,导致西辽河流域不具备“逐水草而居”的游牧生活条件。

B.全新世温暖期结束后气候普遍变得干冷,使得游牧业一经产生就从中国北方农牧交错带扩散到整个欧亚草原。

C.北美西北海岸印第安人突破了“两小时步行圈”内资源的承载力的限制,形成了规模较大的复杂社会。

D.黍比粟更适应燕山—长城南北地区干旱与寒冷的环境,因此这一地区的游牧者从农耕者那里换取粮食时更看重黍。

√

C [A项,强加因果。原文“中国境内属于游牧地带的范围很广,除了位于大兴安岭以东的西辽河流域外,几乎北纬40°以北、大兴安岭以西的草原地带也都可以成为游牧民族的家园”,明确说西辽河流域属于游牧地带,看不出西辽河流域不具备“逐水草而居”的游牧生活条件,也看不出这是大兴安岭导致的。B项,原文“在气候变迁的大背景下,欧亚草原的人们不约而同地作出了选择:放弃原始农业,融入逐水草而居的游牧生活”,可见游牧业并非从中国北方农牧交错带扩散到整个欧亚草原,应该是欧亚草原的人不约而同的选择。D项,无中生有。原文只是说“这一地区种植的作物以黍、粟为主,尤以黍为重,因为黍比粟更适应干旱与寒冷的环境”,并未谈到游牧者换取粮食时更看重什么。]

3.下列选项,适合作为论据来支撑材料一关于游牧业起源观点的一项是(3分)( )

A.《史记·匈奴列传》记载,匈奴“随畜牧而转移,……然亦各有分地。毋文书,以言语为约束”。

B.在我国北方农牧交错带距今3000年左右的一处遗址中,考古学家既发现了大量牛羊骨骼,又发现了不少农具。

C.400毫米年降雨量是农耕生产对水资源需求的底线,中国年降雨量400毫米等值线东段与明长城走向极为相似。

D.《辽史·地理志》记载,辽上京一带为“太祖创业之地。负山抱海,……地沃宜耕植,水草便畜牧”。

√

B [材料一关于游牧业起源的观点是:推动畜牧业从原始农业分离出来的动力是……使得畜牧业在对气候变化最敏感的地方从原始农业中分离出来,并在草原环境下发展为游牧方式。可见材料一认为游牧业是从原始农业中的畜牧业分离出来的。A项,说的是畜牧业的生活方式。B项,表明此处既有原始农业也有畜牧业,能够体现畜牧业从原始农业逐渐分离出来。可以证明材料一的观点。C项,表明气候对农业生产的影响。D项,表明此处既适宜耕种,也适宜放牧。]

根据材料二内容,下列选项对下面这幅图表的解读不恰当的一项是(3分)( )

A.文化Ⅰ存续期内大部分时间里气温偏暖。

B.文化Ⅰ存续期内传统的旱作农业系统尚未完成。

C.文化Ⅱ存续期内存在着劳动力的分化。

D.文化Ⅱ存续期内人们主要利用草原环境维持生计。

√

[任务活动]

第一步:精准审题,确定答题切入点

①“根据材料二内容”,在审读材料时,需要在文本中画出与本题相关的重要信息源。

②“下面这幅图表的解读”,在审读图表时,要关注图表中每个项目中数据的变化趋势。

第二步:速读文本,构建答题思维链

选项 辨误分析

A 由图表中的第二个栏目来看,文化Ⅰ存续期应为公元前2000~公元前1500年,对应左栏“气温条件”,明显能看出“大部分时间里气温偏暖”,因此,该选项正确。

B 由图表来看,文化Ⅰ存续期农业生产主要是“农耕”,结合材料二中传统旱作农业系统得以完成的时间始于公元前1100年左右来看,此时“尚未完成”应该正确,因此,该选项表述无误。

选项 辨误分析

C 由图表来看,文化Ⅱ存续期农业生产主要是“农牧并重”,结合材料二中所说“畜牧意味着社会中进行农耕和负责放牧的劳动力的分化,游牧则意味着人们彻底放弃了农耕”,确实存在着“劳动力的分化”,该选项正确。

D 由图表信息来看,文化Ⅱ存续期内气温偏冷,而从时间上看,此时是公元前1000年以内,材料二“大豆的驯化始于公元前1100年左右,燕山—长城南北地区则可能是最早驯化、种植大豆的地区之一。正因为有大豆的种植,传统的旱作农业系统得以完成”,可见此时旱作农业系统已经完成,因此人们维持生计的方式应该是农牧兼有,选项所说“主要利用草原环境维持生计”说法错误。

一、阅读下面的文字,完成1~5题。(19分)

材料一:

屋顶在中国建筑中素来占着极其重要的位置。它的瓦面是弯曲的,已如上面所说。当屋顶是四面坡的时候,屋顶的四角也就是翘起的。它的壮丽的装饰性也很早就被发现而予以利用了。在其他体系建筑中,屋顶素来是不受重视的部分,除掉穹隆顶得到特别处理之外,一般坡顶都是草草处理,生硬无趣,甚至用女儿墙把它隐藏

专项对点练3 培养转化思维,破解图文信息分析题

起来。但在中国,古代智慧的匠师们很早就发挥了屋顶部分的巨大的装饰性。在《诗经》里就有“如鸟斯革,如翚斯飞”的句子来歌颂像翼舒展的屋顶和出檐。《诗经》开了端,两汉以来许多诗词歌赋中就有更多叙述屋子顶部和它的各种装饰的词句。这证明屋顶不但是几千年来广大人民所喜闻乐见的,并且是我们民族所最骄傲的成就。它的发展成为中国建筑中最主要的特征之一。

(摘编自梁思成《中国建筑的特征》)

材料二:

中国传统建筑的屋顶,其基本造型在于曲线形,无论是品位最高的庑殿顶,还是歇山顶、攒尖顶等,莫不如此。这种屋顶的曲线及轮廓,上部巍然高耸,檐部如翼轻展,使本来极无趣、极笨拙的实际部分,成为建筑物美丽的冠冕。这种将直线和曲线巧妙组合而形成的向上微翘的部分被称为“飞檐”,它不但扩大了采光面、有利于排泄雨水,而且增添了建筑物向上的动感。建筑群中层层叠叠的飞檐更是营造出壮观的气势和中国古建筑特有的飞动轻快的韵味。

中国古建筑的屋脊上常常排列着数目不等的小动物作为装饰,这些美丽的装饰品是中国传统建筑装饰的一大特点。这些小动物一般叫作屋脊走兽、仙人走兽、正脊吻兽、垂脊吻等,古建筑行业内部也称为“小跑”或“走投无路”,这种称谓十分形象贴切,因为它们已经“走”到了檐角的前端,再向前一步就会掉下去,真的是走投无路的。古人为了防止屋顶的瓦片下滑,就用铁钉钉死,为了防止铁钉生锈,就在钉帽上盖上了一只走兽,相当于一颗优美的钉帽。古建筑上的各类走兽一般采用什么材料?平民百姓的宅室以素瓦或陶制岩为多,而庙宇、官宅、宫廷则以金黄琉璃瓦居多,而且造型苍劲华丽。目前,我国最大的“大吻”在故宫太和殿的殿顶上,它由13块琉璃件构成,总高3.4米,重4.3吨,是我国明清时期宫殿屋脊走兽的典型作品。

中国古建筑的屋顶形式以人字顶为基础,在数千年的发展过程中作了种种引申和变化,创造了丰富多彩的屋顶样式,极大地丰富了建筑物的整体造型。屋面的坡面相交时会形成一条线,这些线称为屋脊。位于屋面最高处的称为正脊,自屋顶至屋檐四角处的称为垂脊。两重或两重以上的屋面称为重檐顶,相对重檐屋顶来说,只有一层屋面的叫单檐屋顶。以“庑殿顶”为例,庑殿顶又叫“四阿顶”,共有五条脊四面坡,它是古代单檐建筑中最高级的屋顶式样,单檐有正中的正脊和四角的垂脊,所以又称“五脊殿”。

(摘编自刘淑婷等《中国传统建筑屋顶文化解读》)

材料三:

世界上绝大部分建筑都将设计重点置于房屋外墙的立面构图之中,正是房屋墙身上那些优美的形状、和谐的节奏、杰出的雕塑、繁多的装饰,使建筑物成为一件崇高的艺术品。西方建筑每每以巨大的体量和超然的尺度来强调建筑艺术的永恒与崇高。它们具有严密的几何性,常常以带有外张感的穹隆和尖塔来渲染房屋的垂直力度,形成傲然屹立,与自然对立的外观特征。

然而,中国古建筑却是个例外,它的构图重点不在墙身。中国古建筑的墙身一直比较平淡,也无意营造宏大的室内空间,最为重视的却是屋顶的设计,且越到后期,屋顶越为陡峻,屋顶已经成为塑造建筑形象的主要语言。坡面屋顶在哪里都可以看到,像希腊神庙就是坡屋顶,只是世界上其他地区的屋顶都是直线的,唯独中国古典建筑呈现出优美舒缓的曲线,沙尔安在《早期中国艺术》中诗意地把它想象为“摇曳的柳枝”。这是关于中国建筑的又一个谜,人们一般认为这是为了使沉重的屋顶显得轻盈、舒展。从流传下来的宋画《滕王阁》《黄鹤楼》中,我们看到的简直就是富丽玄妙的屋顶交响曲。

西方人由于极为重视房屋对人的服务功能,而忽略了和自然环境的协调关系,因而屋顶局限于实用,丧失了美观,中国传统建筑屋顶则实现了实用与审美的统一,装饰与环境的协调。中国古代,皇家宫殿翘起的飞檐、脊兽和光滑亮泽的屋顶非常壮观和美丽。正如梁思成先生所说:“(西方)历来的建筑师对于屋顶,多是遮遮掩掩,仿佛取一种家丑不可外扬的态度,所以欧洲的建筑物,除去少数有穹隆顶者外,所给人的印象,大多不感到屋顶的重要。中国人对于屋顶的态度却不然。我们不但不把它遮掩,而且特别的标榜,骄傲地、直率地将它全部托起,使之成为建筑中最堂皇、最惹人注目之一部。”

(摘编自夏毅《中国传统建筑的屋顶文化》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是(3分)( )

A.中国传统建筑屋顶的基本造型在于曲线形,这是其他地区建筑所没有的特征。

B.中国传统建筑屋顶有单檐顶与重檐顶两种,其中单檐屋顶是最为高级的样式。

C.中国传统建筑屋脊走兽多以素瓦、陶瓷、金黄琉璃为材料,且造型苍劲华丽。

D.西方人极为重视房屋对人的服务功能,而中国人则更为标榜房屋的审美价值。

√

A [B项,“其中单檐屋顶是最为高级的样式”错误,曲解文意。由材料二“只有一层屋面的叫单檐屋顶。以‘庑殿顶’为例,庑殿顶又叫‘四阿顶’,共有五条脊四面坡,它是古代单檐建筑中最高级的屋顶式样”可知,“庑殿顶”是“古代单檐”建筑中最高级的屋顶式样,而非“单檐屋顶”是最为高级的样式。C项,“且造型苍劲华丽”错误,扩大范围。由材料二“平民百姓的宅室以素瓦或陶制岩为多,而庙宇、官宅、宫廷则以金黄琉璃瓦居多,而且造型苍劲华丽”可知,造型苍劲华丽的是“庙宇、官宅、宫廷”的屋脊走兽,而非所有的中国传统建筑。D项,“中国人则更为标榜房屋的审美价值”错误,以偏概全。由材料三“中国传统建筑屋顶则实现了实用与审美的统一”可知,中国人对房屋的追求实现了审美与实用的并重。]

★2.下列图解中,最符合材料二相关内容的一项是(3分)( )

A. B.

C. D.

√

B [A项,“正脊”和“垂脊”标注错误。由“位于屋面最高处的称为正脊,自屋顶至屋檐四角处的称为垂脊”可知,该图中两者的标注位置应该互换。C项,“飞檐”和“屋脊走兽”标注错误。由“这种将直线和曲线巧妙组合而形成的向上微翘的部分被称为‘飞檐’,它不但扩大了采光面、有利于排泄雨水,而且增添了建筑物向上的动感”可知,图中标注“屋脊走兽”处实为“飞檐”;由“中国古建筑的屋脊上常常排列着数目不等的小动物作为装饰,这些美丽的装饰品是中国传统建筑装饰的一大特点。这些小动物一般叫作屋脊走兽、仙人走兽、正脊吻兽、垂脊吻等”可知,图中标注“飞檐”处实为“屋脊走兽”。D项,四个标注均错误。如前所述,标注“飞檐”处实为“屋脊走兽”,标注“垂脊”处实为“正脊”,标注“正脊”处实为“垂脊”,标注“屋脊走兽”处实为“飞檐”。]

3.根据材料内容,下列说法不正确的一项是(3分)( )

A.从《诗经》到两汉以来的许多诗词歌赋都有对屋顶的记载,可见中国屋顶文化历史悠久,深受喜爱。

B.中国传统建筑屋脊上排列的小动物既可以作为装饰,又可以防止铁钉生锈,体现出实用与审美的统一。

C.世界上绝大部分建筑都将设计重点置于房屋外墙的立面构图之中,以致失去了艺术美感与独立的个性。

D.西方人忽略了房屋和自然环境的协调关系,因而他们常常渲染房屋的垂直力度,草草处理房屋坡顶。

√

C [C项,“以致失去了艺术美感”错误,混淆是非。由“世界上绝大部分建筑都将设计重点置于房屋外墙的立面构图之中,正是房屋墙身上那些优美的形状、和谐的节奏、杰出的雕塑、繁多的装饰,使建筑物成为一件崇高的艺术品”可知,这并未使建筑物丧失艺术美感。]

4.请简要分析材料三使用的论证方法及作用。(4分)

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

[解析] ①由“世界上绝大部分建筑都将设计重点置于房屋外墙的立面构图之中”“然而,中国古建筑却是个例外,它的构图重点不在墙身”可知,此处运用了对比论证,由本文标题《中国传统建筑的屋顶文化》可知,本文意在论述中国古建筑独特的屋顶文化,因此对比论证的作用是使中国古建筑屋顶的优美舒缓富丽玄妙更为突出。

②由“坡面屋顶在哪里都可以看到,像希腊神庙就是坡屋顶”可知,希腊神庙就是坡屋顶的一个例子,因此用到了举例论证,举出实例,可以使抽象的观点更具体和更容易理解。

③“摇曳的柳枝”引用的是沙尔安的句子,“柳枝”本就轻柔,再用“摇曳”来修饰,这句话非常生动形象地表现了中国古典建筑里优美舒缓的曲线;由“正如梁思成先生所说”可知,此处引用了梁思成的话,由“欧洲的建筑物,除去少数有穹隆顶者外,所给人的印象,大多不感到屋顶的重要。中国人对于屋顶的态度却不然”可知,作者此处的引用正是为了借助梁思成作为建筑学家的权威性直接有力地论证中国古代建筑对屋顶的重视以及独特的审美追求。

[答案] ①对比论证。将世界上绝大部分建筑的设计重点与中国古建筑的构图重点相对比,体现西方建筑艺术的永恒与崇高以及中国古建筑的富丽玄妙,论证二者在审美上的不同,使中国古建筑屋顶文化的独特性更为突出。②举例论证。在论述坡面屋顶在哪里都可以看到时,举了希腊神庙的例子,直观、具体地论证了坡面屋顶的随处可见,使读者更容易理解。③引用论证。引用沙尔安的句子更生动形象地论证了中国古典建筑优美舒缓的曲线;引用梁思成先生的话更直接有力地证明了中国古典建筑对屋顶的重视以及独特的审美性追求,同时也增强了论证的说服力。

5.材料一指出“屋顶是中华民族所最骄傲的成就”,请结合三则材料简要分析。(6分)

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

[解析] ①由材料一“在《诗经》里就有‘如鸟斯革,如翚斯飞’的句子来歌颂像翼舒展的屋顶和出檐。《诗经》开了端,两汉以来许多诗词歌赋中就有更多叙述屋子顶部和它的各种装饰的词句”可知,“屋顶是中华民族所最骄傲的成就”的表现之一就是中国古代的诗词歌赋中有很多对古建筑屋顶的赞美。

②材料二分别从屋顶美观而实用的造型,屋脊上小动物的装饰,单檐和重檐的屋顶样式,来展现中国传统屋顶文化的独特性,这是“屋顶是中华民族所最骄傲的成就”的一个原因。

③材料三将西方建筑和中国古建筑的屋顶对比来写,指出“西方人由于极为重视房屋对人的服务功能,而忽略了和自然环境的协调关系,因而屋顶局限于实用,丧失了美观,中国传统建筑屋顶则实现了实用与审美的统一,装饰与环境的协调”,由此可以总结出中国古建筑屋顶在审美性与实用性上的统一也是成为“中华民族所最骄傲的成就”的原因之一。

[答案] ①《诗经》以及两汉以来许多诗词歌赋中都有叙述屋顶和它的各种装饰的词句。②曲线型的屋顶,如翼轻展的飞檐,屋脊走兽的装饰,单檐屋顶和重檐屋顶,构成了中国古建筑独特的屋顶文化。③西方建筑中的屋顶局限于实用性,中国古建筑的屋顶则实现了审美与实用的统一。

二、阅读下面的文字,完成6~10题。(18分)

材料一:

自秦汉以来,中国古代历史上一个显著特点是“乱世”和“治世”的交替出现。将这些“乱世”“治世”与中国过去2000年来的冷暖期进行对比,则可发现两个现象:一是大凡社会稳定、经济发达、国势强盛、人口增加的“治世”,恰处于气候暖湿期或冷暖转换期中;而民不聊生、国势衰落、战乱横生、人口减少的“乱世”,则几乎都位于寒冷的气候阶段。二是“大一统”王朝的前期往往气候温暖,较多出现“治世”,而其后期则多气候异常,出现“乱世”。据统计,过去2000年中可称得上盛世、大治和中兴的局面总共有31个,其中25个出现在气候较暖的时期或冷暖转换期中,7次大规模的国家动乱,都发生在冷期中。

这样的对比结果,或许与农业这一“国之根本”对气候变化的强敏感性有密切关系。气候温暖,适宜耕作的土地扩大,单位亩产和总体收成增加,百姓“仓廪实而知礼节”,社会矛盾被有效削弱,从而促进社会的安定繁荣;而气候转冷,“风雨不时,则伤农桑;农桑伤,则民饥寒;饥寒在身,则亡廉耻,寇贼奸宄所系生也”(《汉书》卷74《魏相传》),原先被削弱的社会矛盾因贫困而凸现,生产关系与生产力的矛盾愈发激化,社会动乱也就在所难免。在长期的动乱后,旧有的生产关系实现了根本性的变革,一旦气候转暖,生产力又得以发展,社会遂随之进步。

从多个历史个案的对比来看,气候变化只是影响“治乱”的重要因子之一。“治”“乱”与否,既与气候变化有关,还要看统治阶级如何应对。例如清代晚期的19世纪50年代,气候寒冷,大范围的气候灾害导致全国农业歉收,民生难以为继,加以当时吏治十分腐败,统治阶级面对灾情碌碌无为,太平天国运动由此引发,社会全面动乱。相较之下,气候更为恶劣的5世纪末,华北异常陨霜不断,农业连年歉收,孝文帝却能积极应对气候变化,北魏因之未有大难。相反,隋炀帝时的气候仍旧延续隋初的温度,但炀帝大兴土木,连年征伐,导致民力极大耗损,百姓怨声载道。故而先前的“开皇之治”不复延续,天下大乱。

当然仍需指出,如果气候变化带来的挑战力度超过政府适应能力,如同17世纪中叶的中国及许多其他国家所面对的那样,那么整个社会系统的崩溃就会成为事实。自16世纪末起,中国旱涝相继、飞蝗遍野。崇祯即位后,灾荒更加严重,1638-1643年的连旱灾害,其范围之广,持续时间之长,影响之严重,有可能是中国东部地区过去2000年来之唯一。当时,尽管崇祯勤于政事,竭力筹措费用,对内尽可能赈济灾民,对外努力消除边患。然而,在“以农立国”的自然经济时代,农作物连年大面积歉收所带来的财政危机还是最终导致了明朝的覆亡。

(摘编自葛全胜等《中国过去2000年气候变化与社会发展》)

材料二:

20世纪初,美国地理学家亨廷顿在《亚洲的脉搏》一书中便提出,中国历史上的外患内乱与气候变迁有关,农牧社会时期,历史大事件与自然环境有因果关系。如果气候相对温暖湿润,草原生态植被环境良好,牧草茂盛,游牧民族的牲畜繁衍旺盛,生产稳定,社会经济生活则较为安定,其对农耕民族的争夺战争就会减少,黄河流域社会比较稳定,会极大促进各地区的经济发展。

北方游牧民族南迁往往是因寒冷气候使其基本生存和生产受到了严重威胁。历史上北方游牧民族的大举南下对中国北方汉族人口东移南迁的作用,不仅在于战乱对经济的极大破坏,而且严重分散统治者的治国精力,更重要的是汉族地区也同样经历了寒冷气候对农业生态的极大破坏,在经济上失去了与北方游牧民族抗衡的力量,经济的困难加重了内乱,内乱外患更使北方汉族地区经济衰落。

蓝勇教授研究指出,8世纪中叶北方气候转冷,北方游牧地区环境压力增加,北方游牧民族的内乱和南迁频率大大增加,这是安史之乱爆发的背景。

在气候温暖湿润的隋代和唐代前期,由于游牧民族所处高纬度地区气候相对暖和且比较稳定,突厥民族十分强大,也多次南侵,对唐王朝构成了威胁。但唐王朝国力强大,突厥民族不敢染指中原。唐代后期,虽然回纥与唐王朝也曾和睦相处,但气候变化不利于牧业生产,北方游牧民族的分化加快,不仅表现在游牧民族的征战南侵,还表现在南附不断和北方民族内部攻伐频率增大;寒冷同样也使唐王朝北方的农耕生产力下降,使其失去了主动进攻的能力,控制北部边疆的能力大大下降。

分析研究还表明,唐代后期出现了一种冷湿的气候,降水量相对较多,这可能是造成水土流失加重、黄河河溢次数增多的一个重要原因。据史料统计,7世纪黄河河溢6次,8世纪为19次,9世纪为13次,表明了这种趋势。水土流失加重使农业生态受到严重破坏,农业经济衰败,国计民生困苦;河患频繁更使唐王朝疲于奔命,国力耗竭。在这样的背景之下,关中地区经济日加衰落,各种矛盾尖锐,安史之乱就在此时爆发了。

安史之乱爆发后,唐王朝由鼎盛转衰,国家由一统走向分裂。

(摘编自谢爱民《气候变化与盛唐转衰》)

6.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是(3分)( )

A.古代社会“治世”与“乱世”的交替与气候周期的变化密切相关,反映了自然环境对古代社会稳定的深远影响。

B.气候的温暖与寒冷,影响着古代社会的农业生产,进而影响社会矛盾。气候温暖,社会矛盾被削弱,社会安定。

C.气候变化对古代农牧有很大影响,这表现在历史大事件与自然环境的因果关系上,但是这种影响因素不止一种。

D.在隋代和唐代前期,游牧民族所处高纬度地区气候相对温暖,生存压力小,因此北方的少数民族很少染指中原。

√

D [“……因此北方的少数民族很少染指中原”错误,强加因果。由“但唐王朝国力强大,突厥民族不敢染指中原”可知,北方少数民族不敢染指中原,是因为“唐王朝国力强大”,不是因为“生存压力小”。]

7.根据材料内容,下列说法不正确的一项是(3分)( )

A.气候暖湿期可促进社会稳定,但这种稳定性也受到政治、经济等多重因素的影响。

B.“乱世”通常出现在气候寒冷的阶段,说明这一定与农业对气候变化的敏感性有关。

C.暖湿的气候条件会使游牧民族生活稳定,从而降低向南侵略的频率,减轻对中原的威胁。

D.唐代后期国计民生困苦。研究表明“安史之乱”是导致唐由一统走向分裂的原因之一。

√

B [“说明这一定与农业对气候变化的敏感性有关”错误,推断结论武断绝对。由“这样的对比结果,或许与农业这一‘国之根本’对气候变化的强敏感性有密切关系”可知,原文说的是“或许”,选项是“一定”,变或然为必然。]

8.下列选项,适合作为论据来支撑材料一关于气候变化与古代社会治乱关系观点的一项是(3分)( )

A.在河南仰韶文化遗址发现孔雀、大熊猫、亚洲象等大量喜暖动物遗骸,“豫”的古代含义是人牵着象。

B.王莽末年,天下大旱,蝗虫蔽天,盗贼群起,四方溃叛,此时对社会危害最大的是长时间的寒冷干旱。

C.《史记·匈奴列传》所载:“祁连山有松柏五木,美水草,冬暖夏凉,宜畜牧”,政府推行徙民耕种政策。

D.开元盛世时,气候接近亚热带暖润气候,王维《赠吴官》写道:“长安客舍热如煮,无个茗糜难御暑。”

√

B [材料一观点是:气候温暖,会出现盛世;气候寒冷,会出现乱世。“治”“乱”与否,既与气候变化有关,还要看统治阶级如何应对。A项,强调河南“豫”这一简称的由来。B项,强调长时间的寒冷干旱对社会危害最大,导致乱世出现。符合材料一“气候寒冷,会出现乱世”的观点。C项,强调政府推行徙民耕种政策。D项,强调王维的诗歌可以证明开元盛世气候炎热。]

★9.根据材料内容,下列选项对下面这幅图表的解读不恰当的一项是(3分)( )

A.冷期Ⅰ时中国古代大部分时间处于分裂时期。

B.在暖期Ⅱ过渡到冷期Ⅱ时唐朝国力由盛转衰。

C.古代温度高低整体走势与社会治乱并不一致。

D.影响古代社会治乱原因,气候不是唯一因素。

√

C [“温度高低整体走势与社会治乱并不一致”错误,中国历史盛世,都处在气候史上的暖期,如东汉、隋唐;而气候史上的冷期,则是中国历史文化发展的收缩期,如南北朝、南宋、明清。故气候史上的冷暖,恰好对应着中国历史上的乱世与盛世。]

10.气候如何影响古代社会形成“治世”和“乱世”?请结合材料简要分析。(6分)

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

[解析] 气候如何影响古代社会形成“治世”和“乱世”。需要首先筛选出“治世”和“乱世”出现的时期,然后根据不同气候对“治世”和“乱世”的影响概括分析。由文本可知,文中气候分为暖期和冷期,并且文本将中国划分为中原地区与北方游牧地区。

在气候温暖湿润时期:由“气候温暖,适宜耕作的土地扩大,单位亩产和总体收成增加……社会矛盾被有效削弱,从而促进社会的安定繁荣”可知,在气候温暖湿润时期可耕种土地面积扩大,粮食产量增加,人民生活稳定,社会矛盾削弱,社会安定繁荣;与此同时,北方游牧民族“草原生态植被环境良好,牧草茂盛,游牧民族的牲畜繁衍旺盛,生产稳定,社会经济生活则较为安定”,没有内乱,一般不会大举南迁。于是南北地区都形成了“盛世”。

在气候寒冷时期:由“‘风雨不时,则伤农桑;农桑伤,则民饥寒;饥寒在身,则亡廉耻,寇贼奸宄所系生也’”“气候寒冷,大范围的气候灾害导致全国农业歉收,民生难以为继”等可知,风雨不调,气候灾害频繁,会出现旱灾、蝗灾等,导致农业歉收,社会矛盾加剧;与此同时,北方游牧民族“往往是因寒冷气候使其基本生存和生产受到了严重威胁”,不利于牧业生产,分化加快,内部攻伐频繁,开始南侵,开始了对农耕民族的争夺战争。历史进入了乱世。

[答案] ①在气候温暖湿润时期:中原地区农业发达,经济繁荣,国力鼎盛,内部矛盾缓和,社会稳定。游牧区水草肥美,构不成南下的压力,形成盛世。

②在气候寒冷时期:中原粮食产量下降,自然灾害加剧,农业萧条,国力不振,内部矛盾趋于尖锐。游牧地区丧失赖以生存的基本条件,游牧民族趁机南下,历史进入乱世。

谢 谢!

同课章节目录