《高考快车道》2026版高三一轮总复习(语文)10 板块一 考题研析 任务突破二 微专题2 信息类文本阅读的考教融通 课件

文档属性

| 名称 | 《高考快车道》2026版高三一轮总复习(语文)10 板块一 考题研析 任务突破二 微专题2 信息类文本阅读的考教融通 课件 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 241.7KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-07-01 11:34:33 | ||

图片预览

文档简介

(共33张PPT)

板块一 凸显培养检索能力的信息类文本阅读

微专题2 信息类文本阅读的考教融通

考题研析——思维建模方能触类旁通

任务突破二 信息类文本阅读的高阶考法

信息类文本阅读的考教深度融合题是创新题,也是能力题。这类题既可以关联教材单元主题,也可以关联教材具体篇目,更可以关联整本书阅读和活动单元。

不同于论证方法、论证思路(行文脉络)、论证结构和简要概括文本主要内容的题型,考教融通类试题既要关注“考”的命题点,又要重视“教”的融通性,通过综合考虑,分析出答案要点。

具体呈现出以下类型:

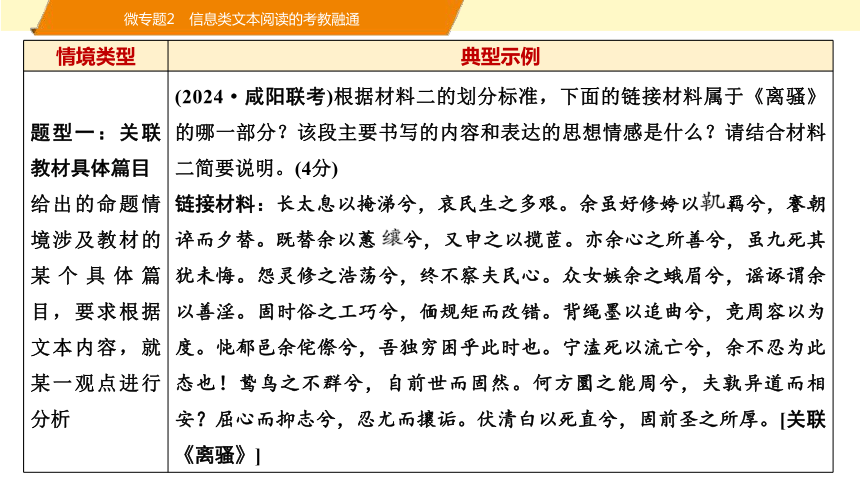

情境类型 典型示例

题型一:关联教材具体篇目 给出的命题情境涉及教材的某个具体篇目,要求根据文本内容,就某一观点进行分析 (2024·咸阳联考)根据材料二的划分标准,下面的链接材料属于《离骚》的哪一部分?该段主要书写的内容和表达的思想情感是什么?请结合材料二简要说明。(4分)

链接材料:长太息以掩涕兮,哀民生之多艰。余虽好修姱以 羁兮,謇朝谇而夕替。既替余以蕙 兮,又申之以揽茝。亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔。怨灵修之浩荡兮,终不察夫民心。众女嫉余之蛾眉兮,谣诼谓余以善淫。固时俗之工巧兮,偭规矩而改错。背绳墨以追曲兮,竞周容以为度。忳郁邑余侘傺兮,吾独穷困乎此时也。宁溘死以流亡兮,余不忍为此态也!鸷鸟之不群兮,自前世而固然。何方圜之能周兮,夫孰异道而相安?屈心而抑志兮,忍尤而攘诟。伏清白以死直兮,固前圣之所厚。[关联《离骚》]

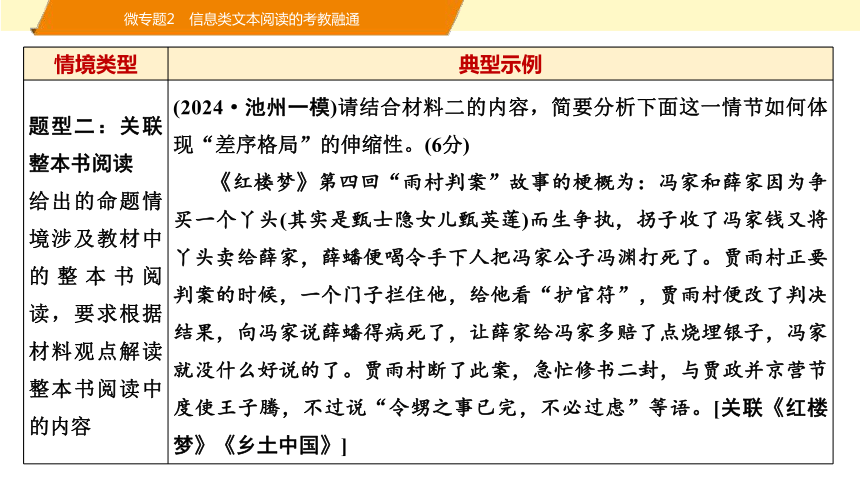

情境类型 典型示例

题型二:关联整本书阅读 给出的命题情境涉及教材中的整本书阅读,要求根据材料观点解读整本书阅读中的内容 (2024·池州一模)请结合材料二的内容,简要分析下面这一情节如何体现“差序格局”的伸缩性。(6分)

《红楼梦》第四回“雨村判案”故事的梗概为:冯家和薛家因为争买一个丫头(其实是甄士隐女儿甄英莲)而生争执,拐子收了冯家钱又将丫头卖给薛家,薛蟠便喝令手下人把冯家公子冯渊打死了。贾雨村正要判案的时候,一个门子拦住他,给他看“护官符”,贾雨村便改了判决结果,向冯家说薛蟠得病死了,让薛家给冯家多赔了点烧埋银子,冯家就没什么好说的了。贾雨村断了此案,急忙修书二封,与贾政并京营节度使王子腾,不过说“令甥之事已完,不必过虑”等语。[关联《红楼梦》《乡土中国》]

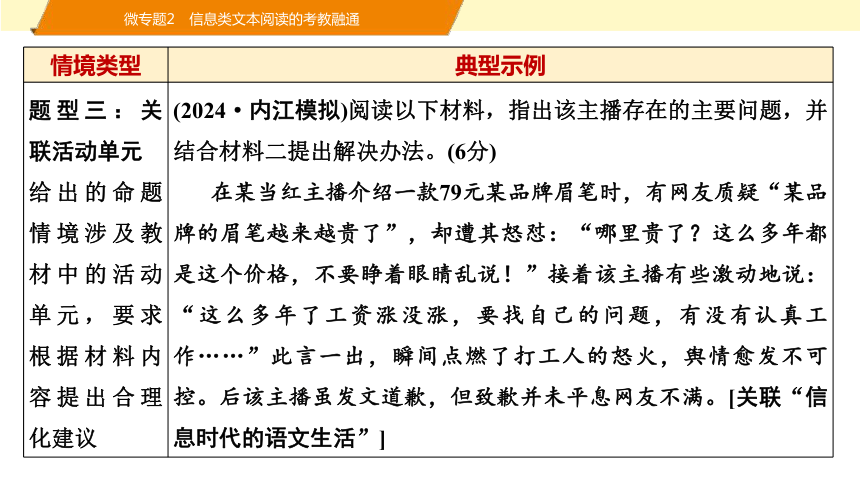

情境类型 典型示例

题型三:关联活动单元 给出的命题情境涉及教材中的活动单元,要求根据材料内容提出合理化建议 (2024·内江模拟)阅读以下材料,指出该主播存在的主要问题,并结合材料二提出解决办法。(6分)

在某当红主播介绍一款79元某品牌眉笔时,有网友质疑“某品牌的眉笔越来越贵了”,却遭其怒怼:“哪里贵了?这么多年都是这个价格,不要睁着眼睛乱说!”接着该主播有些激动地说:“这么多年了工资涨没涨,要找自己的问题,有没有认真工作……”此言一出,瞬间点燃了打工人的怒火,舆情愈发不可控。后该主播虽发文道歉,但致歉并未平息网友不满。[关联“信息时代的语文生活”]

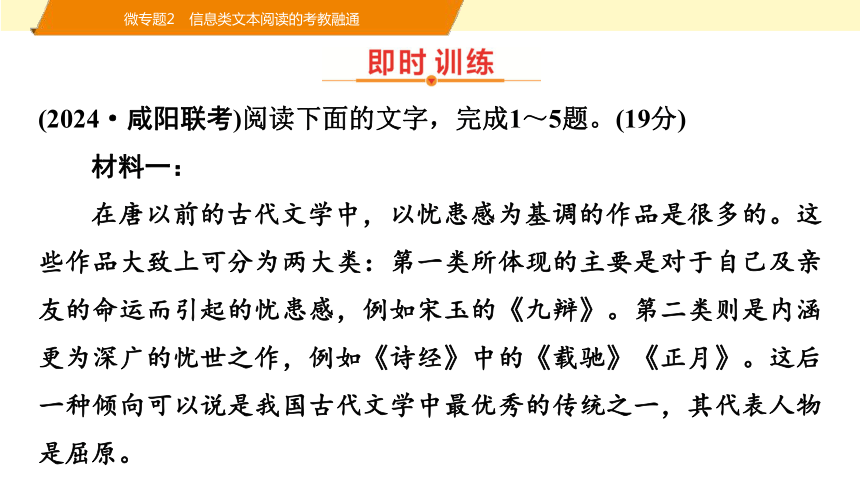

(2024·咸阳联考)阅读下面的文字,完成1~5题。(19分)

材料一:

在唐以前的古代文学中,以忧患感为基调的作品是很多的。这些作品大致上可分为两大类:第一类所体现的主要是对于自己及亲友的命运而引起的忧患感,例如宋玉的《九辩》。第二类则是内涵更为深广的忧世之作,例如《诗经》中的《载驰》《正月》。这后一种倾向可以说是我国古代文学中最优秀的传统之一,其代表人物是屈原。

屈原的作品,无一例外地蒙着一层浓重的忧患情调。关于《离骚》,诚如司马迁所云,屈原“忧愁幽思而作《离骚》。‘离骚’者,犹离忧也”。关于《九章》,从首章《惜诵》“惜诵以致愍分,发愤以抒情”,到末章《悲回风》“悲回风之摇蕙兮,心冤结而内伤”,忧患之感与《离骚》完全相同。屈赋对读者的强烈感染力主要来自它所蕴含的忧患感,这种忧患感当然包含着诗人“信而见疑,忠而被谤”的痛苦,“美人迟暮”的惆怅,但是更重要的则是诗人对于国家、人民的命运的危机感:“曾不知夏之为丘兮,孰两东门之可芜”,“宁溘死而流亡兮,恐祸殃之有再”。

那么,在屈原的时代,楚国是不是已经岌岌可危了呢?据史书记载,它当时还是一个“地方五千里,带甲百万”的强国。在屈原生前,楚国虽然在与秦国的战争中几次失利,但并未濒于灭亡的危险。屈原作品中那种仿佛大难已经迫在眉睫的气氛,与其说是反映了当时楚国的实际形势,倒不如说是反映了诗人心中基于对现实的预感而产生的忧患意识,而这种预感和忧患意识正来源于诗人对于国家和人民的强烈的责任感。

屈原曾经被楚怀王委以重任,但是他不久就受到一连串的诬陷、疏远、放逐。在那个辩士四处奔走、朝秦暮楚的时代,屈原却情愿在“乃猿狖之所居”的流放地行吟泽畔,仍然以“虽九死其犹未悔”的坚毅精神忍受着巨大的痛苦,时时刻刻把国家、人民的命运放在心上,仍然强烈地感到自己对于国家、人民的责任:“岂余身之惮殃兮,恐皇舆之败绩!”甚至当他要想以身殉国时,仍念念不忘国家的政治,并以古代的贤臣作为自己的榜样:“既莫足与为美政兮,吾将从彭咸之所居!”

虽然屈原的忧世预言与历史的实际进程相符合的程度不一致,但是,他怀着对国家、人民的命运的巨大关切,具有对于现实生活的深邃的洞察力,因而能够极其敏锐地觉察到当时政治、社会中各种形式的隐患。这种对于历史演变的深刻预感和忧患感是难以为常人所理解的,所以屈原的忠谏始终不被楚王采纳。这样,他在当时就处于一种非常孤独的境地。屈原反复悲叹:“国无人莫我知兮”“举世皆浊我独清,众人皆醉我独醒”。

这种深沉的孤独感主要是由于拳拳忠诚和侃侃说言不为朝廷所接受。只有对国家、人民的命运怀有强烈的责任感,对自己的事业、理想的正义性怀有强烈的自信心,才能产生足以抗拒这种孤独感的精神力量。

(摘编自程千帆、莫砺锋《忧患感和责任感》)

材料二:

《离骚》全诗可分为三段:正文可分为前、后两个部分,“《乱》曰”是全诗的尾声与总结。

从“帝高阳之苗裔兮”至“岂余心之可惩”为前半部分,是写“骚”,写“忧”,写诗人现实政治生活中的斗争、矛盾、幽愤和痛苦。

在前半部分中,诗人抒写着“灵修浩荡”“皇舆败绩”“众女谣诼”“芳泽杂糅”的政治乱象,又强烈地感受到“草木零落”“美人迟暮”的人生忧愁。政治斗争的严重挫败,现实与理想的悬殊背离,给屈原带来了无尽的痛苦和深巨的忧愤。他抑止不住满腔的愤懑,反复诉说着自己无比失望、孤独、幽怨、狐疑的情绪,重重的忧郁、怨望、苦闷、彷徨,重重地压在心头。

前半部分的基本内容和感情基调,就是一个“骚”字,就是司马迁所说的“忧愁幽思”。那么,出路在哪里?诗人将如何“离”开这无边的“忧”愁?于是,便进入了后半部分的描写。

从“女媭之婵媛兮”至“蜷局顾而不行”为后半部分。诗人紧承前半之“骚”之“忧”而写“离”,写为“离”开忧愁、解脱痛苦“上下求索”的不懈奋斗,写为实现“美政”理想而“求帝”“求女”的幻想经历。

当黑白颠倒、是非不分的现实世界“无路可走”之时,矢志不渝的诗人将他不屈的目光、深邃的思绪,投向了幻想的天际。诗人不顾“女媭”的劝说,否定明哲保身的逃避,而满怀虔诚的期冀,踏上上下求索的征程。但是“求帝”“求女”的不遇,不仅宣告了实现“美政”理想的无望,同时也宣告了“离骚”的失败。欲“离骚”而“骚”难“离”,忧患犹在,痛苦依然。

接下去,诗人又幻想着向灵氛、巫咸求助,灵氛、巫咸劝诗人去国远游,而诗人准备离去之时,远远地望见了故国的大地,“仆夫悲余马怀兮,蜷局顾而不行”,自己根本无法离开生长于斯的旧乡故土!

一篇《离骚》之诗,本为“离骚”而设,却历尽千回百折,数经心力交瘁,仍然是“骚”而未“离”,“忧”而未“解”。长达二千五百言的正文已经结束了,但此时的主人公,“骚”仍未“离”。茫茫寰宇,何处是归程?

“《乱》曰”部分总结全诗,点明主题:“吾将从彭咸之所居”是终极意义上的“离骚”,是全部忧怨、痛苦的最高形式的解脱。

“《乱》曰”五句呼应诗题,点明了全诗“离骚”的基本线索:“已矣哉!国无人莫我知兮”是“骚”,“又何怀乎故都”是“离”;“既莫足与为美政兮”是“骚”,“吾将从彭咸之所居”是“离”。

既不能去,又不能忍,这样就把矛盾推向高峰,“死”的问题便被尖锐地提出来了。《乱》的“吾将从彭咸之所居”,最终表明要追随殷代贤臣彭咸而投水而死。“吾将从彭咸之所居”是终极意义上的“离骚”,是全部忧怨、痛苦的最高形式的解脱。

(摘编自何新文、彭安湘《离去现实忧患、解脱生命痛苦

——关于屈原〈离骚〉诗题与诗旨的重新解读》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是(3分)( )

A.同为以忧患感为基调的作品,屈原《离骚》所代表的忧世之作比宋玉《九辩》所代表的忧己之作在内涵上更为深广。

B.司马迁对屈原的创作有着洞见,他指出屈原因忧愁而进行创作,忧患感是其作品的情感主线。

C.《离骚》的前半部分主要写“愁”,刻画了楚国的种种政治乱象,流露出作者强烈的人生忧愁。

D.屈原仰慕先贤彭咸,效仿他通过投水自尽的方式来劝谏君主改过,这是他强烈责任感的表现。

√

C [A项,“宋玉《九辩》所代表的忧己之作”表述错误,由材料一“第一类所体现的主要是对于自己及亲友的命运而引起的忧患感,例如宋玉的《九辩》”可知,并没有提到宋玉是“忧己之作”的代表。B项,“他指出屈原因忧愁而进行创作”错误,根据材料一,司马迁是就《离骚》提出了“忧愁幽思而作《离骚》”,并非针对屈原的所有作品;另外,“忧患感是其作品的情感主线”错误,材料一说的是“屈原的作品,无一例外地蒙着一层浓重的忧患情调”。D项,“效仿他通过投水自尽的方式来劝谏君主改过”错误,两则材料都提到屈原效仿彭咸投水自杀,但并未提到他是为了劝谏君主改过而自杀。]

2.根据材料内容,下列说法不正确的一项是(3分)( )

A.屈原对国家和人民的强烈责任感催生了他的忧患感,而他的预感和担忧与历史进程却并不一致。

B.战国时期,辩士游说各国,对国家没有忠诚的意识,但屈原与之不同,他始终不愿离开楚国。

C.材料二将“离骚”的“离”理解为“远离”之意,并在此基础上展开对《离骚》内容主旨的论述。

D.“路曼曼其修远兮,吾将上下而求索”,屈原上下求索着自我拯救之路,这是《离骚》后半部分的主旨。

√

D [“屈原上下求索着自我拯救之路,这是《离骚》后半部分的主旨”错,根据材料二“诗人紧承前半之‘骚’之‘忧’而写‘离’,写为‘离’开忧愁、解脱痛苦‘上下求索’的不懈奋斗,写为实现‘美政’理想而‘求帝’‘求女’的幻想经历”,可知屈原求索“离忧”之路、实现“美政”之路,并非“自我拯救之路”。]

3.下列选项中,与材料一观点最不相符的一项是(3分)( )

A.班固《离骚序》评屈原“虽非是明智之士,可谓妙才也”。

B.朱熹《楚辞集注》:“托为此行,周流上下,而卒返于楚焉;亦仁之至,而义至尽也。”

C.洪兴祖《楚辞补注》:“屈原虽被放逐,又徘徊而不去楚,其意是生不得力争强谏,死犹冀其感。”

D.毛泽东评:“屈原……不仅是古代的天才歌手,而且是一名伟大的爱国者,无私无畏,勇敢高尚。”

√

A [材料一认为屈原对国家、人民的命运充满忧患感和责任感。B、C、D三项都提到屈原对国家的责任感。A项只是评价屈原的文才,与材料一观点最不相符。]

★4.根据材料二的划分标准,下面的链接材料属于《离骚》的哪一部分?该段主要书写的内容和表达的思想情感是什么?请结合材料二简要说明。(4分)

链接材料:

长太息以掩涕兮,哀民生之多艰。余虽好修姱以 羁兮,謇朝谇而夕替。既替余以蕙 兮,又申之以揽茝。亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔。怨灵修之浩荡兮,终不察夫民心。众女嫉余之蛾眉兮,谣诼谓余以善淫。固时俗之工巧兮,偭规矩而改错。背绳墨以追曲兮,竞周容以为度。忳郁邑余侘傺兮,吾独穷困乎此时也。宁溘死以流亡兮,余不忍为此态也!鸷鸟之不群兮,自前世而固然。何方圜之能周兮,夫孰异道而相安?屈心而抑志兮,忍尤而攘诟。伏清白以死直兮,固前圣之所厚。

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

[解析] 依据材料二第二段“从‘帝高阳之苗裔兮’至‘岂余心之可惩’为前半部分,是写‘骚’,写‘忧’,写诗人现实政治生活中的斗争、矛盾、幽愤和痛苦”可知,该段属于《离骚》的前半部分。该链接材料围绕诗人被黜的原因写其高洁的品行,他坚守正道,尽忠尽职,(余虽好修姱以 羁兮/既替余以蕙 兮,又申之以揽茝)、遭到群臣排挤、君主疏离(謇朝谇而夕替/众女嫉余之蛾眉兮,谣诼谓余以善淫/吾独穷困乎此时也)以及失望、忧伤、孤独、愤懑的情绪(怨灵修之浩荡兮/忳郁邑余侘傺兮,吾独穷困乎此时也),同时也表达了他刚正不阿、保持清白节操的坚定意志(宁溘死以流亡兮,余不忍为此态也/屈心而抑志兮,忍尤而攘诟/伏清白以死直兮,固前圣之所厚)。

[答案] ①该段属于《离骚》的前半部分。②该段写屈原品行高洁,坚守正道,尽忠尽职,而遭到群臣排挤、君主疏离的情况,抒发了他的失望、忧伤、孤独、愤懑的情绪,以及他刚正不阿、保持清白节操的坚定意志。

5.材料一认为屈原具有忧患感和责任感,而材料二认为屈原《离骚》是在寻求“离去现实忧患”,两则材料的观点是否相互冲突?请结合材料谈谈你的看法。(6分)

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

[答案] 不冲突。材料一的忧患感是指屈原觉察到当时政治、社会中各种形式的隐患而产生的忧虑,其责任感是指屈原时时关心国家、人民,认为自己对国家、人民具有不可推卸的责任。材料二中的“忧患”是指屈原面临仕途失意而产生的忧愁,“离去现实忧患”是指摆脱这种忧愁。两个材料的“忧患”所指不同,“离去现实忧患”在《离骚》正文中一直无法实现,正是由于他强烈的责任感,“《乱》曰”部分所提出的终结解脱也是作为忠贞贤臣的无奈之举,也是其责任感的体现。

谢 谢!

板块一 凸显培养检索能力的信息类文本阅读

微专题2 信息类文本阅读的考教融通

考题研析——思维建模方能触类旁通

任务突破二 信息类文本阅读的高阶考法

信息类文本阅读的考教深度融合题是创新题,也是能力题。这类题既可以关联教材单元主题,也可以关联教材具体篇目,更可以关联整本书阅读和活动单元。

不同于论证方法、论证思路(行文脉络)、论证结构和简要概括文本主要内容的题型,考教融通类试题既要关注“考”的命题点,又要重视“教”的融通性,通过综合考虑,分析出答案要点。

具体呈现出以下类型:

情境类型 典型示例

题型一:关联教材具体篇目 给出的命题情境涉及教材的某个具体篇目,要求根据文本内容,就某一观点进行分析 (2024·咸阳联考)根据材料二的划分标准,下面的链接材料属于《离骚》的哪一部分?该段主要书写的内容和表达的思想情感是什么?请结合材料二简要说明。(4分)

链接材料:长太息以掩涕兮,哀民生之多艰。余虽好修姱以 羁兮,謇朝谇而夕替。既替余以蕙 兮,又申之以揽茝。亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔。怨灵修之浩荡兮,终不察夫民心。众女嫉余之蛾眉兮,谣诼谓余以善淫。固时俗之工巧兮,偭规矩而改错。背绳墨以追曲兮,竞周容以为度。忳郁邑余侘傺兮,吾独穷困乎此时也。宁溘死以流亡兮,余不忍为此态也!鸷鸟之不群兮,自前世而固然。何方圜之能周兮,夫孰异道而相安?屈心而抑志兮,忍尤而攘诟。伏清白以死直兮,固前圣之所厚。[关联《离骚》]

情境类型 典型示例

题型二:关联整本书阅读 给出的命题情境涉及教材中的整本书阅读,要求根据材料观点解读整本书阅读中的内容 (2024·池州一模)请结合材料二的内容,简要分析下面这一情节如何体现“差序格局”的伸缩性。(6分)

《红楼梦》第四回“雨村判案”故事的梗概为:冯家和薛家因为争买一个丫头(其实是甄士隐女儿甄英莲)而生争执,拐子收了冯家钱又将丫头卖给薛家,薛蟠便喝令手下人把冯家公子冯渊打死了。贾雨村正要判案的时候,一个门子拦住他,给他看“护官符”,贾雨村便改了判决结果,向冯家说薛蟠得病死了,让薛家给冯家多赔了点烧埋银子,冯家就没什么好说的了。贾雨村断了此案,急忙修书二封,与贾政并京营节度使王子腾,不过说“令甥之事已完,不必过虑”等语。[关联《红楼梦》《乡土中国》]

情境类型 典型示例

题型三:关联活动单元 给出的命题情境涉及教材中的活动单元,要求根据材料内容提出合理化建议 (2024·内江模拟)阅读以下材料,指出该主播存在的主要问题,并结合材料二提出解决办法。(6分)

在某当红主播介绍一款79元某品牌眉笔时,有网友质疑“某品牌的眉笔越来越贵了”,却遭其怒怼:“哪里贵了?这么多年都是这个价格,不要睁着眼睛乱说!”接着该主播有些激动地说:“这么多年了工资涨没涨,要找自己的问题,有没有认真工作……”此言一出,瞬间点燃了打工人的怒火,舆情愈发不可控。后该主播虽发文道歉,但致歉并未平息网友不满。[关联“信息时代的语文生活”]

(2024·咸阳联考)阅读下面的文字,完成1~5题。(19分)

材料一:

在唐以前的古代文学中,以忧患感为基调的作品是很多的。这些作品大致上可分为两大类:第一类所体现的主要是对于自己及亲友的命运而引起的忧患感,例如宋玉的《九辩》。第二类则是内涵更为深广的忧世之作,例如《诗经》中的《载驰》《正月》。这后一种倾向可以说是我国古代文学中最优秀的传统之一,其代表人物是屈原。

屈原的作品,无一例外地蒙着一层浓重的忧患情调。关于《离骚》,诚如司马迁所云,屈原“忧愁幽思而作《离骚》。‘离骚’者,犹离忧也”。关于《九章》,从首章《惜诵》“惜诵以致愍分,发愤以抒情”,到末章《悲回风》“悲回风之摇蕙兮,心冤结而内伤”,忧患之感与《离骚》完全相同。屈赋对读者的强烈感染力主要来自它所蕴含的忧患感,这种忧患感当然包含着诗人“信而见疑,忠而被谤”的痛苦,“美人迟暮”的惆怅,但是更重要的则是诗人对于国家、人民的命运的危机感:“曾不知夏之为丘兮,孰两东门之可芜”,“宁溘死而流亡兮,恐祸殃之有再”。

那么,在屈原的时代,楚国是不是已经岌岌可危了呢?据史书记载,它当时还是一个“地方五千里,带甲百万”的强国。在屈原生前,楚国虽然在与秦国的战争中几次失利,但并未濒于灭亡的危险。屈原作品中那种仿佛大难已经迫在眉睫的气氛,与其说是反映了当时楚国的实际形势,倒不如说是反映了诗人心中基于对现实的预感而产生的忧患意识,而这种预感和忧患意识正来源于诗人对于国家和人民的强烈的责任感。

屈原曾经被楚怀王委以重任,但是他不久就受到一连串的诬陷、疏远、放逐。在那个辩士四处奔走、朝秦暮楚的时代,屈原却情愿在“乃猿狖之所居”的流放地行吟泽畔,仍然以“虽九死其犹未悔”的坚毅精神忍受着巨大的痛苦,时时刻刻把国家、人民的命运放在心上,仍然强烈地感到自己对于国家、人民的责任:“岂余身之惮殃兮,恐皇舆之败绩!”甚至当他要想以身殉国时,仍念念不忘国家的政治,并以古代的贤臣作为自己的榜样:“既莫足与为美政兮,吾将从彭咸之所居!”

虽然屈原的忧世预言与历史的实际进程相符合的程度不一致,但是,他怀着对国家、人民的命运的巨大关切,具有对于现实生活的深邃的洞察力,因而能够极其敏锐地觉察到当时政治、社会中各种形式的隐患。这种对于历史演变的深刻预感和忧患感是难以为常人所理解的,所以屈原的忠谏始终不被楚王采纳。这样,他在当时就处于一种非常孤独的境地。屈原反复悲叹:“国无人莫我知兮”“举世皆浊我独清,众人皆醉我独醒”。

这种深沉的孤独感主要是由于拳拳忠诚和侃侃说言不为朝廷所接受。只有对国家、人民的命运怀有强烈的责任感,对自己的事业、理想的正义性怀有强烈的自信心,才能产生足以抗拒这种孤独感的精神力量。

(摘编自程千帆、莫砺锋《忧患感和责任感》)

材料二:

《离骚》全诗可分为三段:正文可分为前、后两个部分,“《乱》曰”是全诗的尾声与总结。

从“帝高阳之苗裔兮”至“岂余心之可惩”为前半部分,是写“骚”,写“忧”,写诗人现实政治生活中的斗争、矛盾、幽愤和痛苦。

在前半部分中,诗人抒写着“灵修浩荡”“皇舆败绩”“众女谣诼”“芳泽杂糅”的政治乱象,又强烈地感受到“草木零落”“美人迟暮”的人生忧愁。政治斗争的严重挫败,现实与理想的悬殊背离,给屈原带来了无尽的痛苦和深巨的忧愤。他抑止不住满腔的愤懑,反复诉说着自己无比失望、孤独、幽怨、狐疑的情绪,重重的忧郁、怨望、苦闷、彷徨,重重地压在心头。

前半部分的基本内容和感情基调,就是一个“骚”字,就是司马迁所说的“忧愁幽思”。那么,出路在哪里?诗人将如何“离”开这无边的“忧”愁?于是,便进入了后半部分的描写。

从“女媭之婵媛兮”至“蜷局顾而不行”为后半部分。诗人紧承前半之“骚”之“忧”而写“离”,写为“离”开忧愁、解脱痛苦“上下求索”的不懈奋斗,写为实现“美政”理想而“求帝”“求女”的幻想经历。

当黑白颠倒、是非不分的现实世界“无路可走”之时,矢志不渝的诗人将他不屈的目光、深邃的思绪,投向了幻想的天际。诗人不顾“女媭”的劝说,否定明哲保身的逃避,而满怀虔诚的期冀,踏上上下求索的征程。但是“求帝”“求女”的不遇,不仅宣告了实现“美政”理想的无望,同时也宣告了“离骚”的失败。欲“离骚”而“骚”难“离”,忧患犹在,痛苦依然。

接下去,诗人又幻想着向灵氛、巫咸求助,灵氛、巫咸劝诗人去国远游,而诗人准备离去之时,远远地望见了故国的大地,“仆夫悲余马怀兮,蜷局顾而不行”,自己根本无法离开生长于斯的旧乡故土!

一篇《离骚》之诗,本为“离骚”而设,却历尽千回百折,数经心力交瘁,仍然是“骚”而未“离”,“忧”而未“解”。长达二千五百言的正文已经结束了,但此时的主人公,“骚”仍未“离”。茫茫寰宇,何处是归程?

“《乱》曰”部分总结全诗,点明主题:“吾将从彭咸之所居”是终极意义上的“离骚”,是全部忧怨、痛苦的最高形式的解脱。

“《乱》曰”五句呼应诗题,点明了全诗“离骚”的基本线索:“已矣哉!国无人莫我知兮”是“骚”,“又何怀乎故都”是“离”;“既莫足与为美政兮”是“骚”,“吾将从彭咸之所居”是“离”。

既不能去,又不能忍,这样就把矛盾推向高峰,“死”的问题便被尖锐地提出来了。《乱》的“吾将从彭咸之所居”,最终表明要追随殷代贤臣彭咸而投水而死。“吾将从彭咸之所居”是终极意义上的“离骚”,是全部忧怨、痛苦的最高形式的解脱。

(摘编自何新文、彭安湘《离去现实忧患、解脱生命痛苦

——关于屈原〈离骚〉诗题与诗旨的重新解读》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是(3分)( )

A.同为以忧患感为基调的作品,屈原《离骚》所代表的忧世之作比宋玉《九辩》所代表的忧己之作在内涵上更为深广。

B.司马迁对屈原的创作有着洞见,他指出屈原因忧愁而进行创作,忧患感是其作品的情感主线。

C.《离骚》的前半部分主要写“愁”,刻画了楚国的种种政治乱象,流露出作者强烈的人生忧愁。

D.屈原仰慕先贤彭咸,效仿他通过投水自尽的方式来劝谏君主改过,这是他强烈责任感的表现。

√

C [A项,“宋玉《九辩》所代表的忧己之作”表述错误,由材料一“第一类所体现的主要是对于自己及亲友的命运而引起的忧患感,例如宋玉的《九辩》”可知,并没有提到宋玉是“忧己之作”的代表。B项,“他指出屈原因忧愁而进行创作”错误,根据材料一,司马迁是就《离骚》提出了“忧愁幽思而作《离骚》”,并非针对屈原的所有作品;另外,“忧患感是其作品的情感主线”错误,材料一说的是“屈原的作品,无一例外地蒙着一层浓重的忧患情调”。D项,“效仿他通过投水自尽的方式来劝谏君主改过”错误,两则材料都提到屈原效仿彭咸投水自杀,但并未提到他是为了劝谏君主改过而自杀。]

2.根据材料内容,下列说法不正确的一项是(3分)( )

A.屈原对国家和人民的强烈责任感催生了他的忧患感,而他的预感和担忧与历史进程却并不一致。

B.战国时期,辩士游说各国,对国家没有忠诚的意识,但屈原与之不同,他始终不愿离开楚国。

C.材料二将“离骚”的“离”理解为“远离”之意,并在此基础上展开对《离骚》内容主旨的论述。

D.“路曼曼其修远兮,吾将上下而求索”,屈原上下求索着自我拯救之路,这是《离骚》后半部分的主旨。

√

D [“屈原上下求索着自我拯救之路,这是《离骚》后半部分的主旨”错,根据材料二“诗人紧承前半之‘骚’之‘忧’而写‘离’,写为‘离’开忧愁、解脱痛苦‘上下求索’的不懈奋斗,写为实现‘美政’理想而‘求帝’‘求女’的幻想经历”,可知屈原求索“离忧”之路、实现“美政”之路,并非“自我拯救之路”。]

3.下列选项中,与材料一观点最不相符的一项是(3分)( )

A.班固《离骚序》评屈原“虽非是明智之士,可谓妙才也”。

B.朱熹《楚辞集注》:“托为此行,周流上下,而卒返于楚焉;亦仁之至,而义至尽也。”

C.洪兴祖《楚辞补注》:“屈原虽被放逐,又徘徊而不去楚,其意是生不得力争强谏,死犹冀其感。”

D.毛泽东评:“屈原……不仅是古代的天才歌手,而且是一名伟大的爱国者,无私无畏,勇敢高尚。”

√

A [材料一认为屈原对国家、人民的命运充满忧患感和责任感。B、C、D三项都提到屈原对国家的责任感。A项只是评价屈原的文才,与材料一观点最不相符。]

★4.根据材料二的划分标准,下面的链接材料属于《离骚》的哪一部分?该段主要书写的内容和表达的思想情感是什么?请结合材料二简要说明。(4分)

链接材料:

长太息以掩涕兮,哀民生之多艰。余虽好修姱以 羁兮,謇朝谇而夕替。既替余以蕙 兮,又申之以揽茝。亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔。怨灵修之浩荡兮,终不察夫民心。众女嫉余之蛾眉兮,谣诼谓余以善淫。固时俗之工巧兮,偭规矩而改错。背绳墨以追曲兮,竞周容以为度。忳郁邑余侘傺兮,吾独穷困乎此时也。宁溘死以流亡兮,余不忍为此态也!鸷鸟之不群兮,自前世而固然。何方圜之能周兮,夫孰异道而相安?屈心而抑志兮,忍尤而攘诟。伏清白以死直兮,固前圣之所厚。

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

[解析] 依据材料二第二段“从‘帝高阳之苗裔兮’至‘岂余心之可惩’为前半部分,是写‘骚’,写‘忧’,写诗人现实政治生活中的斗争、矛盾、幽愤和痛苦”可知,该段属于《离骚》的前半部分。该链接材料围绕诗人被黜的原因写其高洁的品行,他坚守正道,尽忠尽职,(余虽好修姱以 羁兮/既替余以蕙 兮,又申之以揽茝)、遭到群臣排挤、君主疏离(謇朝谇而夕替/众女嫉余之蛾眉兮,谣诼谓余以善淫/吾独穷困乎此时也)以及失望、忧伤、孤独、愤懑的情绪(怨灵修之浩荡兮/忳郁邑余侘傺兮,吾独穷困乎此时也),同时也表达了他刚正不阿、保持清白节操的坚定意志(宁溘死以流亡兮,余不忍为此态也/屈心而抑志兮,忍尤而攘诟/伏清白以死直兮,固前圣之所厚)。

[答案] ①该段属于《离骚》的前半部分。②该段写屈原品行高洁,坚守正道,尽忠尽职,而遭到群臣排挤、君主疏离的情况,抒发了他的失望、忧伤、孤独、愤懑的情绪,以及他刚正不阿、保持清白节操的坚定意志。

5.材料一认为屈原具有忧患感和责任感,而材料二认为屈原《离骚》是在寻求“离去现实忧患”,两则材料的观点是否相互冲突?请结合材料谈谈你的看法。(6分)

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

[答案] 不冲突。材料一的忧患感是指屈原觉察到当时政治、社会中各种形式的隐患而产生的忧虑,其责任感是指屈原时时关心国家、人民,认为自己对国家、人民具有不可推卸的责任。材料二中的“忧患”是指屈原面临仕途失意而产生的忧愁,“离去现实忧患”是指摆脱这种忧愁。两个材料的“忧患”所指不同,“离去现实忧患”在《离骚》正文中一直无法实现,正是由于他强烈的责任感,“《乱》曰”部分所提出的终结解脱也是作为忠贞贤臣的无奈之举,也是其责任感的体现。

谢 谢!

同课章节目录