《高考快车道》2026版高三一轮总复习(语文)18 板块二 专题一 考题研析 任务突破二 第1讲 据类及篇悟神,解读文本特征类题 课件

文档属性

| 名称 | 《高考快车道》2026版高三一轮总复习(语文)18 板块二 专题一 考题研析 任务突破二 第1讲 据类及篇悟神,解读文本特征类题 课件 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-07-01 11:34:33 | ||

图片预览

文档简介

(共124张PPT)

第1讲 据类及篇悟神,解读文本特征类题

板块二 基于提升审美情趣的文学类文本阅读

专题一 小说阅读

考题研析——思维建模方能触类旁通

任务突破二 小说阅读的高阶考法

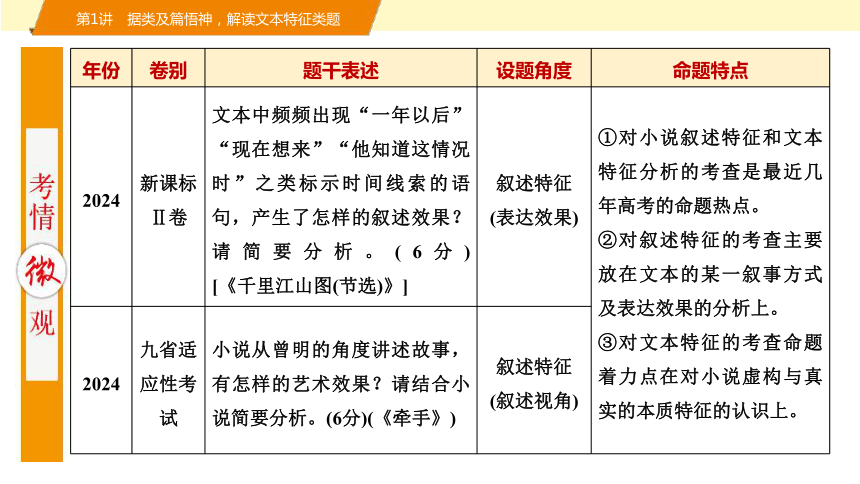

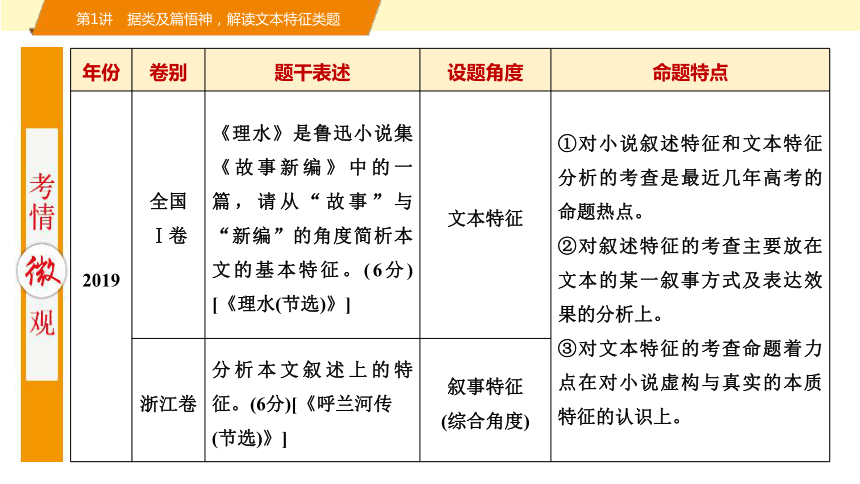

年份 卷别 题干表述 设题角度 命题特点

2024 新课标Ⅱ卷 文本中频频出现“一年以后” “现在想来”“他知道这情况时”之类标示时间线索的语句,产生了怎样的叙述效果?请简要分析。(6分) [《千里江山图(节选)》] 叙述特征 (表达效果) ①对小说叙述特征和文本特征分析的考查是最近几年高考的命题热点。

②对叙述特征的考查主要放在文本的某一叙事方式及表达效果的分析上。

③对文本特征的考查命题着力点在对小说虚构与真实的本质特征的认识上。

2024 九省适应性考试 小说从曾明的角度讲述故事,有怎样的艺术效果?请结合小说简要分析。(6分)(《牵手》) 叙述特征 (叙述视角)

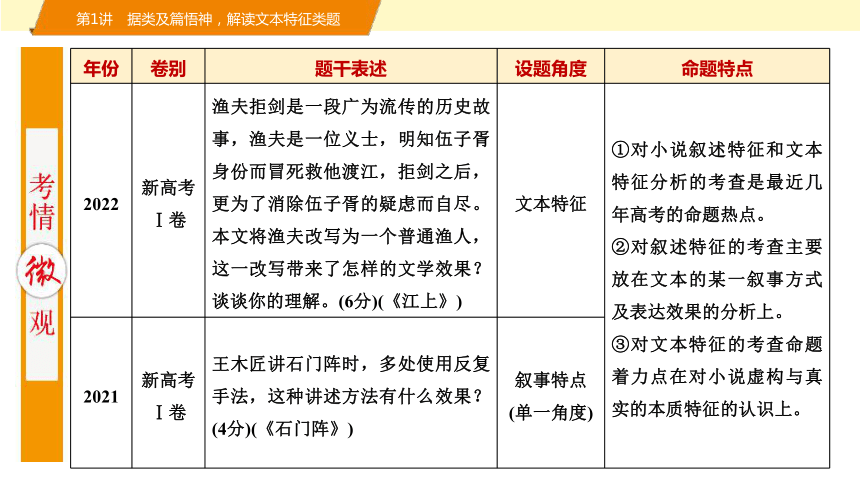

年份 卷别 题干表述 设题角度 命题特点

2022 新高考Ⅰ卷 渔夫拒剑是一段广为流传的历史故事,渔夫是一位义士,明知伍子胥身份而冒死救他渡江,拒剑之后,更为了消除伍子胥的疑虑而自尽。本文将渔夫改写为一个普通渔人,这一改写带来了怎样的文学效果?谈谈你的理解。(6分)(《江上》) 文本特征 ①对小说叙述特征和文本特征分析的考查是最近几年高考的命题热点。

②对叙述特征的考查主要放在文本的某一叙事方式及表达效果的分析上。

③对文本特征的考查命题着力点在对小说虚构与真实的本质特征的认识上。

2021 新高考Ⅰ卷 王木匠讲石门阵时,多处使用反复手法,这种讲述方法有什么效果?(4分)(《石门阵》) 叙事特点 (单一角度)

年份 卷别 题干表述 设题角度 命题特点

2019 全国 Ⅰ卷 《理水》是鲁迅小说集《故事新编》中的一篇,请从“故事”与 “新编”的角度简析本文的基本特征。(6分) [《理水(节选)》] 文本特征 ①对小说叙述特征和文本特征分析的考查是最近几年高考的命题热点。

②对叙述特征的考查主要放在文本的某一叙事方式及表达效果的分析上。

③对文本特征的考查命题着力点在对小说虚构与真实的本质特征的认识上。

浙江卷 分析本文叙述上的特征。(6分)[《呼兰河传 (节选)》] 叙事特征 (综合角度)

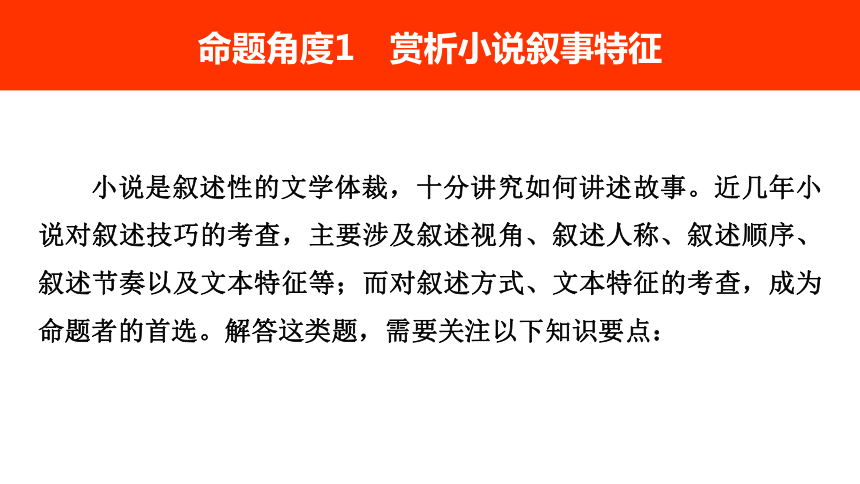

命题角度1 赏析小说叙事特征

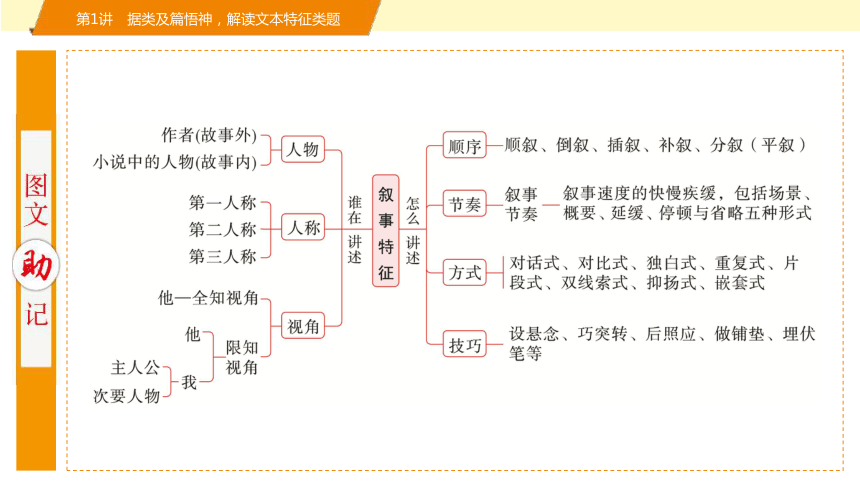

小说是叙述性的文学体裁,十分讲究如何讲述故事。近几年小说对叙述技巧的考查,主要涉及叙述视角、叙述人称、叙述顺序、叙述节奏以及文本特征等;而对叙述方式、文本特征的考查,成为命题者的首选。解答这类题,需要关注以下知识要点:

(一)叙述视角

1.儿童视角

儿童视角要求小说借助于儿童的眼光或口吻来讲述故事,故事的呈现过程具有鲜明的儿童思维的特征。主要有以下作用:①儿童纯洁的心灵和简单的阅历使得叙事内容更加客观真实;②儿童贫乏的词汇和特有的语句使得叙事语言更加平易亲切;③儿童丰富的想象和无知的状态使得叙事效果更加“陌生化”;④儿童的好奇心推动情节的发展;⑤儿童视角下来塑造人物形象,使人物形象更加立体、饱满;⑥用儿童天真善良的天性对比成人世界的丑恶,审视人性,凸显主题,直扣人心。

2.女性视角

主要有以下作用:①女性敏锐的观察力,使情感表达更加细腻,引人入胜;②以其母性情感笔触,表达对弱者的同情、怜悯的情怀,或以女性口吻表达对强权的反抗,对自由的渴望;③塑造了×××的女性形象,以其×××的心理,展示心路历程,推动情节的发展。

3.老人视角

主要有以下作用:①老人视角叙事多为回忆性质的,所以经常免不了会有一种怀旧情怀;②老人多是成熟的、理性的,对事情会有深入的思考,所以小说一般会有一种深沉思考意味,对自身、对民族、对国家命运的思考;③老人经历世事很多,叙述的故事会有历史的沧桑感和厚重感。

4.动物视角

主要有以下作用:①以动物的眼光看世界,给读者一种崭新的体验,更有情趣,更客观冷静真实;②动物展示出的心理活动,往往与人的心理活动交替进行,从而推动情节的发展;③动物非人类,其境遇往往可见生活中的事物被漠视的程度之严重,引人深思;④突出了作者要真正表达的主题思想。

1.[选择性必修上册《老人与海(节选)》]本小说的叙述视角别具特色,请简要分析。

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

[答案] ①小说主要使用了第三人称“全知视角”叙述。巧妙地通过叙述者的全知视角对主人公圣地亚哥与鲨鱼的搏斗故事进行讲述,客观全面而又具体。②小说辅以第一人称和第二人称“有限视角”叙述。主人公圣地亚哥的内心独白采用的是第一人称“我”的有限视角,真实细腻地展示了主人公的心理活动;主人公圣地亚哥与加拉诺鲨的对话,称呼加拉诺鲨为“你”,通过主人公自身的视角拉近了读者与人物的距离,主观上增强了作品的真实感和体验性。

(二)叙述人称

常见的叙述人称有三种:

1.第一人称:①便于作者抒发自己或人物的思想感情;②使读者感到真实、亲切、自然。

2.第二人称:①营造一种亲切的氛围,把所要表现的事物更亲切地表现出来;②拉近作者与读者的距离。

3.第三人称:①以局外人的视角进行叙述,作者往往站在旁观者的立场上,把他们的经历或事件的发展变化呈现在读者面前;②使所叙人物或事件不受时间和空间的限制,反映的生活面更为广阔。

所有人称的变化都是为表情达意服务的,不同人称的出现会丰富文章的叙事手段,有助于作者思想感情的表达。三种人称常常交叉使用,单纯使用一种叙述方法的文章比较少见。使用第一人称时往往穿插第三人称的转述,以扩大时空领域。使用第三人称的,常有人物的独白、对话等,以增强文章的真实感和亲切感。

此外,还需要关注以下两点:

1.叙述视角和叙述人称的关系

第一人称“我”的叙述和第二人称“你”的叙述都是有限视角。第三人称的叙述可能是全知视角,也可能是有限视角。

例如:《红楼梦》里林黛玉进贾府,叙述人称是“她”,尽管属于第三人称,但作者主要是从林黛玉的视角展开叙述,因此,从叙述视角来看仍是有限视角。

2.人称变换叙述的作用

人称变换叙述主要有以下作用:①叙述更生动;②情感态度的抒发较为自由;③扬长补短,使叙述的对象得到全方位、立体化的表现。

2.(必修下册《装在套子里的人》)小说的叙述人称有哪些变化?请简要分析其妙处。

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

[答案] ①小说整体使用第一人称的写法,由“我”的视角讲述别里科夫的故事,真实、可感,便于抒发感情。②小说在讲述别里科夫与柯瓦连科的内容时转换使用了第三人称,让故事的讲述更加全面,可以更好地深入人物内心。(或:穿插第二人称“您”,便于与读者交流。)③人称的转换相互补充印证,可以使别里科夫的形象更加立体,叙述富于变化。

(三)叙述顺序

顺叙 按照事件发展的先后顺序(时间、空间或内在逻辑)来叙述。

作用:①情节发展脉络分明,层次清晰,文章气势贯通;②符合人们认识事物的规律。

倒叙 根据表达的需要,把事件的结局或某个最突出的片段提在前边叙述,然后再按事件的发生、发展顺序进行叙述。

作用:①制造悬念,增强文章感染力,吸引读者,引人入胜;②强调内容,表达情感,深化主旨,增强文章生动性;③富于变化,避免平淡。

插叙 在叙述主要事件的过程中,根据表达的需要,暂时中断主线而插入另一件与中心事件有关的事件。叙述完插入的事件后再接上原来的事件写。插叙内容不影响主要事件的表达,若无插叙,主要事件仍然完整。

作用:①补充说明作用,使内容更加丰富(使情节更加完整);②突出中心人物,使形象更加丰满;③铺垫照应作用,使结构更加严密;④深化小说主题,使主题更加深刻;⑤行文富于变化(中断或停止),使情节更加波折。

补叙 在行文中用两三句话或一小段话对前边说的人或事做一些补充的交代,补充另一件与之有关的事件,使事件的整个过程更加清晰完整,若无补叙,就会影响故事的完整性。

作用:①解释说明,使主题表达充分;②补充丰富,使文章结构完整;③造成悬念(出人意料),使情节跌宕起伏。

分叙 (平叙) 先叙一件事,再叙另一件事,把头绪纷繁、错综复杂的事情,写得头绪清楚,有条不紊,照应得体。

作用:①条理清楚,便于了解事情的来龙去脉;②拓展作品容量。

3.(必修下册《祝福》)这篇小说采用倒叙方式,将祥林嫂的悲惨结局放在开头,有何作用?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

[答案] ①设置悬念,使读者急于了解事情的原委,有引人入胜的力量。②造成了浓厚的悲剧气氛,突出了小说反封建的主题。

(四)叙述节奏

节奏是一切艺术的灵魂。平铺直叙、波澜不惊的叙述是没有意味的。叙述需要详略得当,详细的东西需要放慢节奏,而简略的东西只需一笔带过。空白点和省略可以加快叙述的节奏。不同的叙述节奏还表现着不同的情趣,带着不同的审美意味。

在讲述故事的过程中,可能插入回忆、叙说历史、展开联想(如插入有关联的或类似的神话、童话、民间传说)等。这些手法的运用,能舒缓原本紧张的情节,能更充分地抒发情感、表达观点,能丰富小说内容,也能更好地引发读者的思考与共鸣。

另外还有摇摆、延迟(延宕)等手法,也能起到调节叙说速度、调整情节的作用。摇摆是适度偏离,即在事件的叙述中交代与事件相关的另一件事;延迟则是在层层推进的情节中,故意给故事、人物、心理等设置障碍。

(五)叙述腔调

(1)叙述腔调是叙述者流露出的感彩、年龄、性别、身份等个性化的特征,它或多或少带有作者的影子和烙印,与小说或作者的风格密切相关。比如鲁迅的幽默深刻,余华的冷峻悲悯,等等。当然,作家的腔调也不是一成不变的,有的作家还会把自己的腔调抹除干净,比如海明威《桥边的老人》所采用的“零口吻”叙述风格,叙述时就不带一丝主观色彩。

(2)叙述腔调包括“讲述”与“显示”。叙述者的叙述中有其情感、判断的称为“讲述”,传统小说惯用“讲述”,如《林黛玉进贾府》《装在套子里的人》;客观展现画面和场景,是非曲直交由读者判断的叙述称为“显示”,现代主义小说注重客观“显示”,如《桥边的老人》。小说在叙述中往往是“讲述”和“显示”交叉使用。

叙述特征分析“3步骤”

第一步:精准审题,确定答题切入点

运用分解思维,将题干进行切分,找出命题情境和命题要求,弄清考查“叙述特征”中的哪种类型,并从中找出思考角度。

第二步:速读文本,构建答题思维链

运用求证思维,快速通读文本,紧扣题干指向锁定文中关键信息,根据不同“叙述特征”的答题要求,边分析边概括,形成答题要点。

第三步:梳理整合,规范答题采分点

运用聚合思维,凝练出答题信息中的关键词,然后根据题干中的分值要求,设置出不同的答题要点,最后简明扼要答出。

(2024·九省适应性考试)阅读下面的文字(文本见[任务突破一]第1讲“命题角度2”[典例示范]),完成后面的题目。

小说从曾明的角度讲述故事,有怎样的艺术效果?请结合小说简要分析。(6分)

[尝试解答] ________________________________________________

___________________________________________________________

[任务活动]

第一步:精准审题,确定答题切入点

由题干中的关键信息“曾明的角度”“讲述故事”“艺术效果”可以看出,本题考查分析小说叙述视角的表达效果的能力。解答此类题,可以从人物合理性、情节合理性、结尾合理性等角度考虑。

第二步:速读文本,构建答题思维链

人物合理性 小说先写曾明必须选择“在黑暗的世界中生存下去”,暗示其内心的痛苦无奈;继而写他误撞老陶后的一系列行为,体现出他对生活的困惑和疑虑;接着写他与刘主任第一次交流,说明他愿意倾诉内心的痛苦;最后写他“牵手”刘主任,内心也变得“一片明亮”。小说从曾明的角度讲述故事,使其内心世界变化更能合情合理地展现出来,使读者更容易体会他的心理状态,感同身受。

情节合理性 曾明第一次去找刘主任,讲述事情经过,“说罢却有好一阵没有听到刘主任的声音”;面对眼前的曾明,刘主任反而问他

“你是盲人”;刘主任问曾明失明后是否做梦,曾明摇头,但刘主任“又问一遍”;曾明说“没有失明的人……就像你,怕是不能体谅我的心情吧”,刘主任回答“也许吧”。曾明第二次去找刘主任,刚一见面,刘主任就说“我已经听到了你的脚步声”;两人出去,“一只热乎乎的手伸过来,曾明的手被那只手牵着”。小说从曾明的角度讲述故事,以刘主任奇怪的行为和言语引发读者的好奇和想象。

结尾 合理性 这篇小说写曾明变为盲人后的内心挣扎,写他见到刘主任得到的宽慰和感化,最终以“两个盲人手牵着手在走路呢”收束,使得刘主任是盲人这一重要事实直到结尾才揭示,有出人意料的效果。

第三步:梳理整合,规范答题采分点

①答出“曾明的心理状态”“感同身受”,给2分。

②答出“行为和言语”“奇怪”“好奇和想象”,给2分。

③答出“刘主任是盲人”“出人意料”,给2分。

[组织答案] ________________________________________________

___________________________________________________________

[答案] ①小说从盲人曾明的角度讲述故事,使读者更容易体会曾明的心理状态,感同身受。②让刘主任的行为和言语显得有些奇怪,引发读者的好奇和想象。③使得刘主任是盲人这一重要事实直到结尾才揭示,有出人意料的效果。

[类题观摩]

(2024·新课标Ⅱ卷)文本中频频出现“一年以后”“现在想来”“他知道这情况时”之类标示时间线索的语句,产生了怎样的叙述效果?请简要分析。(6分)

___________________________________________________________

[参考答案] ①整体上回溯性地讲述故事,本身具有一种历史纵深感;②具体事件的叙述基本按照时间顺序交代,情节脉络清楚;③展现出人物的成长历程,使人物形象更丰满;④通过叙述时间的跳跃,过去与现在、回忆与现实相交织,将谜团逐一解开,行文跌宕起伏。

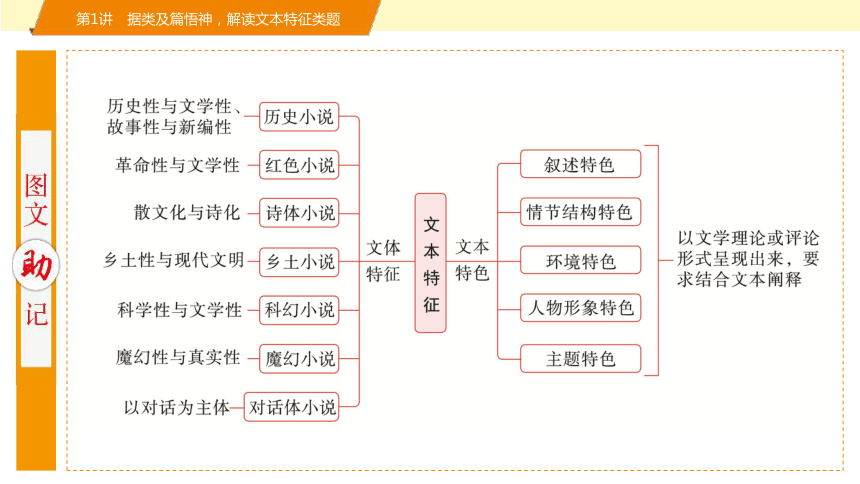

命题角度2 赏析小说文本特征

虚构与真实是小说的本质特征。抓住小说中“虚构”与“真实”两者的辩证关系,学会从文本特征的视角审视小说文本,从文体视角考虑小说的情节安排、人物塑造、主题达成、审美效果等,有利于深入把握小说作品的内容,深入领会作家的创作意图。解答此类题,要掌握以下知识要点:

(一)小说的本质特征

1.虚构性与真实性

虚构是小说的本质特征,甚至是小说的灵魂。没有虚构,就没有小说。小说中的真实是一种想象和虚构的真实,艺术的真实固然与生活的真实有关,但艺术的真实绝不等同于生活的真实。小说即便写的是历史或广为流传的故事,也可以进行再创造甚至是虚构。

2.真实性与文学性

小说是一种文学艺术,无论它有多少种类,其特征都是建立在真实性和文学性这一基础之上的。文学的真实、小说的真实不只是生活的真实,更是加工、提炼过的艺术真实。

(二)小说的文本特征

类型 解读

故事与新编(历史与虚构) 关系:“故事(历史)”是“新编(虚构)”的基础,“新编(虚构)”是在“故事(历史)”之上的创新。

效果:保留下的“故事(历史)”,富有历史韵味、传奇(神话)色彩或浪漫色彩等;“新编(虚构)”的方式(三要素及叙述方式),充满想象力、创造性,思想上赋予现实意义和深刻内涵。

类型 解读

历史(往事、回忆)与现实 关系:一主一辅(依据两者内容决定);两个时空形成对接或穿插(注意对接方式及关联点)。

效果:拓展(补充)情节,丰富(完善)内容;结构灵活,避免平铺直叙;多角度展现人物形象;烘托现实情怀,深化主题;拉近历史等与现实的距离,使历史等故事更具艺术真实、更具张力。

类型 解读

梦境(想象、幻觉)与现实 关系:“梦境(想象、幻觉)”为虚,“现实”为实;两者形成对接或穿插(注意对接方式及关联点)。

效果:两者结合以虚衬实(虚实相生);增强抒情性,富有梦幻(浪漫/神秘/恐怖)色彩。

科学与幻想 关系:“科学”是“幻想”的基础,富有真实性;“幻想”是“科学”的突破,富有想象力。

效果:两者结合富有科学的真实性、科技的预见性和科幻的神奇性;体现作者的人文关怀与思考。

类型 解读

科学幻想与现实情怀 关系:“科学幻想”是“现实情怀”的载体(呈现方式),“现实情怀”是“科学幻想”的基础。

效果:“科学幻想”体现作者的人文关怀与思考;“现实情怀”体现作者的美好愿景,突出主题。

荒诞与真实 关系:[“荒诞”表现上(三要素)违背“真实”,实质上(思想意义)

揭露“真实”]“真实”是“荒诞”的基础,“荒诞”是“真实”的突破。

效果:极具夸张,富有荒诞性,具有深刻的(人性或社会)批判意义,深化主题。

类型 解读

英雄主义与浪漫主义 关系:“英雄主义”是信念坚定、行为英勇,“浪漫主义”是情怀美好、格调高雅,两者相辅相成。

效果:两者结合使故事更加生动感人,富有传奇色彩;人物形象更加完美高大;使作品焕发激情,鼓舞人心,深化主题。

档案材料、新闻报道、地方志或访谈的穿插 效果:补充情节,使故事更加完整和真实,使人物形象更加丰满立体;展现宏大的社会背景,升华主题。

1.[必修下册《变形记(节选)》]有人评价:“卡夫卡的《变形记》是荒诞与真实的绝妙结合。”请结合选文简要分析。

___________________________________________________________

___________________________________________________________

[答案] ①小说的“荒诞”是指格里高尔变为甲虫,这不符合生活真实。②小说的“真实”是指主人公变形后心理状态的真实,以及周围人对待主人公的态度符合生活的真实。③小说将“荒诞”和“真实”结合在一起,着眼于对冷酷现实作出关照,具有深刻的批判性。

(三)常见理论术语

冰山理论 用简洁的文字塑造出鲜明的形象,把自身的感受和思想情绪最大限度地埋藏在文字之中,使情感充沛却不易显现,思想隐含深沉却不晦涩,让读者自己挖掘冰山下面的东西。简洁的文字、鲜明的形象、丰富的情感和深刻的思想是构成“冰山理论”的四个基本要素。

意识流 意识流是西方文学的一种表现方法。意识流叙述打破了传统的因果关联的叙述,用人物的意识流动,如回忆、梦幻、感受、联想、情绪、心理独白等来组合作品。内心独白是意识流文学最常用的技巧,如《墙上的斑点》。

对话体 小说以对话为主体,使情节更加紧凑;大量的语言描写,有利于表现人物的个性和思想感情的变化;通过对话,小说中不同人物的性格形成鲜明对比;人物的论调隐含了作者的意图,易引发读者的思考。

突出群体 淡化个体 塑造群像,渲染出一种普遍存在的和谐温馨的环境氛围,这种写法使小说在叙述语言上有散文化倾向,带有一种恬淡闲远的韵味。

2.[选择性必修上册《老人与海(节选)》]这篇小说是如何体现海明威的“冰山理论”的?

___________________________________________________________

[答案] 海明威写了一个老人捕鱼斗鲨的故事,展现的却是一个复杂的大世界。他把八分之七的思想感情蕴含在形象背后,诉诸笔端的只有八分之一,读者透过大海、马林鱼、鲨鱼,读出了大自然,读出了变化莫测的大世界;透过老人捕鱼斗鲨,读出了人生。这就是“冰山理论”的高明之处。

文本特征题答题“2方法”

1.准确判断叙述特点

小说文本特征方面的特点,会因文而异,主要依据对文本的阅读与思考,在多角度判断时应有意识地关注小说特有的叙述特色。

2.具体分析运用效果

它包括两方面内容,一是对文本特征具体分析,二是明确这种特点(或手法)的具体效果。分析具体效果,一要结合每种具体叙述特点(或手法)的自身效果,二要结合文本展开分析。展开的角度一般有:

人物塑造 ①使人物形象更真实,接地气;②使人物形象更丰满立体;③使人物形象特征更鲜明生动;④有助于烘托人物心理,体现人物感情。

情节结构 ①推动情节发展;②使情节更丰富完整;③串联情节,使情节发展更加连贯,使行文更紧凑集中;④使故事发展一波三折、波澜起伏,富有戏剧性;⑤为后文做铺垫,埋伏笔,层层铺垫,层层推进。

艺术 效果 ①设置悬念,营造神秘氛围,吸引读者阅读兴趣;②留下空白,给读者留下想象空间;③使故事真实可信,使艺术描写更真实,让读者感同身受;④富有趣味,富有诗意美,富有艺术张力,让读者回味无穷。

主旨 表达 有助于凸显、深化、丰富小说主题。

(2024·沧州联考)阅读下面的文字,完成后面的题目。

早 晨

王愿坚

列车员报出的那个城市的名字,一下子冲进了我的耳朵,使我猛地一惊,顿时眼前浮起一张苍白的脸和一双乌黑发亮的眼睛。那是班长傅传广。十年前,他就是用这双眼睛盯着我,说:“要是将来胜利了,再到这里来看看,那有多好啊!”这个愿望,傅传广同志是不能实现了,但是我呢?我忽然涌起了一个念头:下车去看看怎么样?这个念头是那么使人激动,调整自己的行程或许可以下去看看……

看,那不是那堵高墙吗?在投入冲锋之前,我们就在这墙根底下隐蔽过,在这里啃过几口干粮。那时候,这里是一家当铺,这块大粉皮墙上写着一个大大的“当”字。现在,那刺眼的字被一幅画代替了,①上面画着三个胖娃娃,咧着嘴,扛着个大棉桃。

还有街口上那棵大刺槐树还在那里。不过记得那棵树原是在铺面后面的大院子里的,这会儿仿佛长了腿,跑到人行道上来了……

就是这些表面无法辨认的标志,呼唤着我的记忆,引导着我跨过大街,弯过小巷,最后,来到了一条巷子里。

这时,已快七点了,太阳从巷子尽头的树梢上露了出来。按照走过的道路计算,②那房子差不多该是在这条巷子里,可到底是哪座房子呢?就在我四处打量的时候,一眼看见一个六七岁的男孩子从对面跑过来,看样子心挺急,不知怎么腿下一绊,摔倒了,手里的一个纸包甩出了好远,孩子哇的一声哭了。

我抢前几步想去扶他,忽然前面大门里一件白色衣服一闪,一个人飞似的来到孩子身边,把他扶起来。她一面搀着孩子走,一面爱抚地拍打着孩子身上的土,安慰地说:“你忘了我给你们讲的那个故事了!那个解放军叔叔叫敌人打得浑身都是血,人家连一滴眼泪也不掉!”③她一眼看见我,向我笑了笑,“不信你问问这个叔叔!”不知是孩子想起了所说的故事呢,还是我这身军装的效用,孩子怔了一下,笑了。

姑娘领着孩子走进路南的一个大门里去了。我随着他们的背影向门里瞥了一眼:一座楼房,正对大门的窗子忽然开了,两个小孩的脑袋伸出来,齐声叫道:“老师好——”说完,两个蝴蝶结一闪,小脑袋又不见了。

“是什么时候见过类似的一幅情景?”我心里一动,便跨进门去,对着楼房仔细端详起来。

这是座不大的二层楼,看样子是修葺过了,青灰抹过的砖缝,整整齐齐的,窗棂上也刷上了崭新的乳白色。但还是看出来了,不错,是它!

那也是这么一个晴朗的早晨。我们班连着向这座楼突击了两次都没有奏效,最后,班长压低了声音命令道:“上刺刀!”我和班长抬着梯子向楼房奔去。当敌人弄清了我们的行动,开始还击时,班长已经攀着窗口跳进楼里,一个敌兵正一手抓着一个孩子的衣领、一手提枪向窗口奔来,一见班长进来,竟举起孩子,恶狠狠地向他砸过来。就在这紧急的当口,只见班长把枪往臂弯里一挂,摊开双手,猛地接住了孩子。随着向后趔趄的劲儿,身子一侧歪,把孩子挡在胸前。可就在他这一转身的工夫,身体的侧面暴露给了敌人,敌人一个前进,刺刀戳进了他的肋下,他倒下了……

楼前是一块空旷的院子,院子正中,有十几个孩子正围着一个花坛忙着栽花。其中有一个姑娘,大概就是老师了。我一看,原来正是我在门口碰见的那位姑娘,那红通通的脸,那望人的神情,都还流露着一股孩子气。

看看花坛,花栽种得十分匀称,花种花色搭配得也很得当,看得出设计人的精巧的心思。听到我的夸赞,她转身指着楼房说:“你看,几个教室的黑板都在东头,上课的时候打窗子里一望,就可以看见它了。”

我一听,不禁笑了:到底还是个年轻人,上课嘛,还看花。

她大概看出了我的意思,语气却变得严肃了:“你别笑嘛,看着它,课会上得更好!”

“为什么?”

“因为,”她更严肃了,声音更缓慢了些,“当年这里曾经牺牲过一个解放军的同志!”

她的话还没落音,我心里一亮。

那场肉搏战结束了以后,因为我胳膊上受了伤,副班长要我留下来照顾班长,顺便收容一下那些孩子。我进房的时候,班长紧闭着眼睛,躺在水泥地上,正急促地喘息着,在他身边趴着个小女孩,我认出,就是拼刺刀时班长用手接住的那个孩子。班长看到我,指了指孩子说:“看,这孩子非要跟着我不行。知道吗?这里是个孤儿院哪……”他向我望了一眼,动情地说:“④要是将来胜利了,再到这里来看看,那有多好啊!”

他竭力地压着喘息,伸手指了指口袋。他的意思我明白,是想找点什么留给孩子。我翻遍了他所有的口袋,只找到了一个小笔记本。他闭上眼睛,攒了攒力气,然后对着孩子说:“好孩子,记住!长大了以后,不管什么事,只要是为了将来的,是为了人民的,就应该下劲儿去做……”我掏出钢笔,把这句话端端正正地写到小本子上,交给了孩子……

我忙问了一句:“你知道这件事?”

“怎么不知道?”她动情地说道,“你不知道哇,同志,这地方,教我懂得了好多东西呢!”

这几句话她说得很慢,但是那么坦率,那么真挚。我情不自禁地又看了看那簇红花。那盛开的花朵,这会儿正被早晨的阳光照耀着,像一簇火苗一样,又亮,又红。这火一样红的鲜花,如同烈士的鲜血;这鲜花一样的青年人,就是战士的血调教出来的孩子啊!

那姑娘显然也激动了。她弯腰从花根底下摸出了一个皮面的笔记本,一面开拉链,一面直盯着花丛说道:“看到这地方,我就想起我小的时候听到的一句话:长大了以后,不管什么事,只要是为了将来的,是为了人民的,就应该下劲儿去做……”

笔记本打开了,在那透明的胶板底下,压着一个红红的小笔记本。

(有删改)

1.下列对文本相关内容的理解和分析,不正确的一项是(3分)( )

A.十年来,“我”始终牢记班长牺牲前的愿望,所以当那个城市的名字响起时,毫不犹豫地下了车。

B.曾经熟悉的一些标志虽然有一些变化,却能唤醒“我”内心的记忆,引领“我”找到了那条小巷。

C.姑娘的那次生死经历,让她对战士的伟大人格由衷地敬佩,这也成为她传承革命精神的动力。

D.“我”最初只是抱着实现班长愿望的心态走进这座城市的,却意外遇见了当年被班长救下的姑娘。

√

A [A项,“毫不犹豫”错误。原文中这个念头是“忽然涌起”的,并且在心里还问了一句“调整自己的行程或许可以下去看看”,所以不是“毫不犹豫”。]

√

2.对文中画线句子的分析与鉴赏,不正确的一项是(3分)( )

A.句子①与上文“当”字形成对比,暗示了百姓摆脱旧社会,过上了新生活。

B.句子②写出了“我”徘徊在巷子里,无法确定房子位置,内心逐渐浮躁的情形。

C.句子③中姑娘随意地拉上陌生的“我”“帮忙”,可见她对解放军有天然的信任。

D.句子④与文章开头形成呼应,完善了故事情节,再次强调了班长的美好愿望。

B [B项,“内心逐渐浮躁”于文无据,文中只说“我四处打量”,没有描写内心浮躁。]

小说中历史与现实交织穿插,这种叙述方式有哪些好处?请结合作品简要分析。(6分)

[尝试解答] _______________________________________________

___________________________________________________________

[任务活动]

第一步:精准审题,确定答题切入点

题干中的“历史与现实交织穿插”,指的是文本特征,命题要求分析这种叙述方式的表达效果。解答此题,可以从情节、人物和主题等方面分析。

第二步:速读文本,构建答题思维链

情节上 由“列车员报出的那个城市的名字,一下子冲进了我的耳朵……调整自己的行程或许可以下去看看……”可知,正是现实中的城市的名字引起了“我”对十年前发生的历史故事的回忆,从而展开了故事。所以借助现实引出了历史上发生的事,让故事情节更完整。

人物上 由“看,那不是那堵高墙吗?在投入冲锋之前……刺刀戳进了他的肋下,他倒下了……”“那场肉搏战结束了以后,因为我胳膊上受了伤……动情地说:‘要是将来胜利了,再到这里来看看,那有多好啊!’”“他竭力地压着喘息,伸手指了指口袋……是为了人民的,就应该下劲儿去做……”可知,作者回忆了十年前在这墙根底下隐蔽过的事情,还详细地描写了班长带领他们突击的经过和班长牺牲的过程,这样可以更加全面地理解英雄的革命理想,使人物形象更加立体。

主题上 由“我情不自禁地又看了看那簇红花。那盛开的花朵……如同烈士的鲜血;这鲜花一样的青年人,就是战士的血调教出来的孩子啊!”

“那姑娘显然也激动了。她弯腰从花根底下摸出了一个皮面的笔记本……‘看到这地方,我就想起我小的时候听到的一句话:长大了以后,不管什么事,只要是为了将来的,是为了人民的,就应该下劲儿去做……’”可知,十年前班长不顾自己的生命救下了一个小女孩,十年后小女孩牢记班长的叮咛,并在此当了一名老师,教育更多的孩子。所以历史与现实的交织既能表现革命战士的英勇奉献精神,又能表现中国革命的意义,使主题内蕴更深刻。

第三步:梳理整合,规范答题采分点

①从情节角度考虑,答出“让故事情节更完整”给2分。

②从人物形象角度考虑,答出“使人物形象更加立体”给2分。

③从主题角度考虑,答出“奉献精神”“革命意义”给2分。

[组织答案] _______________________________________________

___________________________________________________________

[答案] ①借助现实引出了历史上发生的事,让故事情节更完整。②拉开时间距离,可以更加全面地理解英雄的革命理想,使人物形象更加立体。③既能表现革命战士的英勇奉献精神,又能表现中国革命的意义,使主题内蕴更深刻。

[类题观摩]

(2022·新高考Ⅰ卷)《渔夫拒剑》是一段广为流传的历史故事,渔夫是一位义士,明知伍子胥身份而冒死救他渡江,拒剑之后,更为了消除伍子胥的疑虑而自尽。本文将渔夫改写为一个普通渔人,这一改写带来了怎样的文学效果?谈谈你的理解。(6分)

____________________________________________________________________

[参考答案] ①把渔夫改为无意施恩的普通人,更显出平凡人“恩惠”的博大;②借渔夫来书写一个散淡处世的境界,与伍子胥的世界构成鲜明对比;③放弃描述惊险的外部冲突,转向探究人物的内心冲突;④使故事的传奇色彩有所减弱,而现实寓意则有所增强。

专项对点练13 据类及篇悟神,解读文本特征类题

一、阅读下面的文字,完成1~4题。(16分)

将军的部队

李 浩

我老了,现在已经足够老了,我坐在屋檐下。我坐着的姿势有点像眺望。

是的,我是在眺望,我做这样的姿势从来都显得非常认真。我的这个动作是模仿一个人的,一个去世多年的将军。这种模仿根本是无意的,直到三个月前我才突然地发觉,我的这个动作和将军是那么的相像。

①我越来越多地想到他了。

想到他,我感觉脚下的土地,悄悄晃动一下,然后空气穿过了我,我回到了将军的身边,我重新成了干休所里那个21岁的勤务员。

我再次看到了将军,看到了将军的部队。将军的部队装在两只巨大的木箱里,那两个木箱上面已经绿漆斑驳,充满生锈的气味和木质的淡淡霉味。

对住在干休所里已经离休的将军来说,每日把箱子从房间里搬出来,打开,然后把刻着名字的一块块木牌从箱子里拿出来,傍晚时再把这些木牌一块块放进去,就是生活的核心,全部的核心。直到他去世,这项工作从未有过间断。

我猜测这些木牌上的名字也许是当年跟随将军南征北战的那些阵亡将士们的名字吧。可后来,我在整理这些木牌的时候,却发现,上面有的写着“白马”“黑花马”“手枪”,而有一些木牌是无字的。

我用这种眺望的姿势,望见站在槐树底下的将军打开了箱子上的锁。他非常缓慢地把其中的一块木牌拿出来,看上一会儿,摸了摸,然后放在自己的脚下。一块块木牌排了出去。它们排出了槐树的树荫,排到了阳光的下面,几乎排满了整个院子。那些木牌大约有上千个吧。将军把两个木箱的木牌全部摆完之后,就站起身来,晃晃自己的脖子、胳膊、腰和腿,然后走到这支部队的前面。将军只有站在这支部队前面的时候才像一个将军;其他的时候,他只能算是一个老人。

我老了。尽管我不明白将军在向远处眺望时想的是什么,但我明白了将军的那些自言自语。他根本不是自言自语,绝对不是!他是在跟身边的伴儿说话,跟自己想到的那个人,或者那些人说话,跟过去说话。就像我有时和将军说会儿话,和我死去的老伴,和死神说话。当年和将军我可不是这样说的,尽管他对我非常和蔼,可我总是有些拘束,和他说话的时候用了很多的心思。现在,我觉得他就像一个多年的朋友似的,我和他都是一样老的老人了。

将军摆弄他的那些木牌的时候,我就用根竹棍逗逗路过的虫子和蚂蚁,或者看一只蝉怎样通过它的声音使自己从稠密的树叶中显现出来。将军的那种自言自语一片一片地传入我耳朵。

将军说,你去吧。

将军说,我记得你,当然。我记得你的手被冻成了紫色。是左手吧?

将军说,你这小鬼,可得听话呀。

将军说,……

有两次将军指着木牌上的名字问我,赵××你知道么?王××呢?我只得老实地回答,我不知道,将军。②将军有些恍然和茫然的样子。看我这记性,将军一边望着他所说过的名字,一边摇头,人真是老了。

有时将军也和我聊一些和他这支部队相关的陈年旧事,他选取的不是战争而是一些非常微小的细节。譬如某某爱吹笛子,吹得很好,有点行云流水的意思。譬如一个战士特别能睡,即使他站着也会马上鼾声如雷。他脚还特别臭。将军说我原本想让他当我的警卫员来着,可我受不了他的臭脚。说到这里时将军的声音很细,并且有种笑意。他笑得有些诡秘,他笑起来的样子让他年轻了很多。当时我是想对将军这么说的,我有点冲动——可最终我却没有把它说出来。③现在想起来我是应该说的。

我在向旧日的时光眺望中看到这一细节的时候,我就跟他说了。将军愣了愣,然后粗犷地笑起来:你这小鬼。我不是小鬼了,我已经老了。

将军还跟我说过逗蛐蛐、抓毒蛇、吃草根一类的小事,说过某某和某某的一点琐事,他很少跟我谈什么战争。我不知道他为什么不谈。要知道将军一生戎马经历了无数次大大小小的战争,要知道将军在这无数次的战争中很少失败,要知道他现在指挥的这支木牌上的部队,很可能是在战争中牺牲的将士啊。

在将军去世之后我搜集了不少和将军有关的资料,只要是哪本书上提到将军的名字,我就毫不犹豫地把它买下来。原本我还想把将军的两个木箱也留下来的,后来我想将军比我更需要这支部队。那些木牌,燃烧的木牌,在将军的墓前变成了一缕缕的烟。它们升腾的样子就像一支远征的部队,将军重新见到自己的这支部队时,露出的会是怎样的一副表情?

我悄悄地留下了两块木牌,那是两块没有写字的木牌,上面画的是圈。

曾有一个宣传干事向我了解过将军的晚年,我向他叙述了将军每日如何摆放他的部队。他是不是怀念自己的戎马生涯?是不是想继续战斗,消灭敌人?

不,好像都不是,将军在晚年基本上没想到战争,他好像只是,只是……怎么说呢?他好像就是把木牌摆出来,想一想过去的事,就这样。就是这样。

那个干事对我的回答很失望。

我坐在屋檐下,低着头,低上一会儿就抬起头来,向一个很远的远处进行眺望。我越来越多地想到将军,我觉得他的某些部分正在我身体内的某些部分里得到复活,有时候,一个生命是会成为另一个生命的。

我的手指,抚摸着我一直收藏着的两块木牌。在我混乱的生活里它们的位置却是一直都没变过。而现在,我抚摸着它们,④感觉上它们变小了,但比以前更重了。

(有删改)

√

1.下列对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏,正确的一项是(3分)( )

A.木牌是将军阵亡将士的象征,也是将军的精神支撑,将军在一次次排出木牌的活动中慰藉着自己的晚年。

B.“眺望”这一动作在文中多次出现,在反复中推进叙事,“我”在眺望中回望将军,将军在“眺望”中回望昔日荣光。

C.宣传干事对“我”的回答很失望,因为“我”没有提供他想要的答案,这样写意在揭示他与“我”之间的隔膜。

D.小说与狄更斯的《大卫·科波菲尔》一样,以两个不同年龄段的“我”的感知,丰富、深化了文章意蕴。

D [A项,由“我猜测这些木牌上的名字也许是当年跟随将军南征北战的那些阵亡将士们的名字吧……而有一些木牌是无字的”可知,有的木牌是将军阵亡将士的象征,有的不是。B项,由“有时将军也和我聊一些和他这支部队相关的陈年旧事,他选取的不是战争而是一些非常微小的细节”“将军还跟我说过逗蛐蛐、抓毒蛇、吃草根一类的小事,说过某某和某某的一点琐事,他很少跟我谈什么战争”可见,将军在“眺望”中回望昔日生活中的细节,而不是回望战争给他的荣光。C项,“这样写意在揭示他与‘我’之间的隔膜”错,宣传干事对“我”的回答失望的原因是他不懂得将军。]

√

2.对文中画线句子的分析与鉴赏,不正确的一项是(3分)( )

A.句子①中“我越来越多地想到他了”既说明将军在“我”的记忆中印象深刻,又自然引出下文对将军故事的叙述。

B.句子②中“恍然”与“茫然”,看似矛盾,其实写出将军从回忆回到现实的清醒与面对现实又不知所措的复杂内心。

C.句子③中“应该说的”体现了“我”对将军的理解与善意,也写出“我”因没有说而陷入懊悔与自责的痛苦。

D.句子④中“变小”是因为“我”经历了岁月的沉淀,“更重”是因为“我”认知的深化。“小”与“重”构成小说的张力。

C [C项,“也写出‘我’因没有说而陷入懊悔与自责的痛苦”错误,文中“应该说的”是指当时该说但是又没有说出来的细节,即将军当时“笑得有些诡秘”“笑起来的样子让他年轻了很多”,写出“我”因没有说出将军“笑”的细节而感到遗憾。]

3.有人评价这篇小说故意忽略了将军铁血金戈的传奇色彩,“补充了我们对将军的侧面理解”。请据此简要分析小说中“将军”这一人物形象。(4分)

___________________________________________________________

___________________________________________________________

[解析] ①由“每日把箱子从房间里搬出来,打开,然后把刻着名字的一块块木牌从箱子里拿出来,傍晚时再把这些木牌一块块放进去”“上面有的写着‘白马’‘黑花马’‘手枪’,而有一些木牌是无字的”“他非常缓慢地把其中的一块木牌拿出来,看上一会儿,摸了摸,然后放在自己的脚下。一块块木牌排了出去。……那些木牌大约有上千个吧”“说到这里时将军的声音很细,并且有种笑意”分析,将军每日拿出大约有上千个木牌,动作缓慢,看看摸摸,似乎是抚摸故去的战士、战马、手枪,尤其是谈到战士的臭脚时的声音和笑意。将军对过去的兵马怀有深情,时不时打开箱子回忆过去,他的内心无比柔软。

②由“那些木牌大约有上千个吧”“有时将军也和我聊一些和他这支部队相关的陈年旧事,他选取的不是战争而是一些非常微小的细节。譬如某某爱吹笛子,吹得很好,有点行云流水的意思。譬如一个战士特别能睡,即使他站着也会马上鼾声如雷。他脚还特别臭。将军说我原本想让他当我的警卫员来着,可我受不了他的臭脚”分析,将军有许多士兵,他仍然能够记住士兵们的一些鲜明特点,表明将军了解下属,关怀下属。

[答案] ①内心柔软,将军怀念着过去的兵马,时不时打开箱子回忆过去;②关怀下属,尽管将军有许多士兵,但他仍然能够记住士兵们的一些鲜明特点。

★4.小说采用“足够老了”的“我”的视角来叙述故事,有怎样的表达效果?请结合材料简要分析。(6分)

___________________________________________________________

___________________________________________________________

[解析] ①小说采用“我”的视角来叙述故事。小说中,“我”的身份一直是将军的勤务员,也是将军晚年在干休所的故事的目击者、参与者和见证人,小说以“我”第一人称叙述,增加了故事的真实性,使将军形象更加真实可信。

②从“足够老了”的“我”的角度来叙述。结合“后来我想将军比我更需要这支部队……它们升腾的样子就像一支远征的部队”“我越来越多地想到将军……一个生命是会成为另一个生命的”“而现在,我抚摸着它们,感觉上它们变小了,但比以前更重了”可知,“足够老了”的“我”和将军相处日久,目睹了将军晚年对战士们和战争中使用过的战马、手枪以及将军对下属们生活细节的关心、喜爱和怀念。老年的“我”和将军相处日久,思想更成熟,“我”就更深刻理解将军每天摆放木牌的行为。所以,采用“足够老了”的“我”来叙事,有利于表现下属心目中真正优秀将军的形象,突出将军关怀下属的特点。

③结合“将军把两个木箱的木牌全部摆完之后……将军只有站在这支部队前面的时候才像一个将军”“将军一生戎马经历了无数次大大小小的战争,要知道将军在这无数次的战争中很少失败”分析,将军站在木牌“这支部队前面的时候才像一个将军”,“我”说将军作战无数次,但很少失败,表明了下属对将军的崇敬之情;从“我在向旧日的时光眺望中看到这一细节的时候……我已经老了”表明下属对将军的亲近感。所以,从“足够老了”的“我”的角度叙述,便于“我”抒情,增强了小说的感染力。

[答案] ①以第一人称来叙述,增加了故事的真实性,使将军形象更加真实可信。②从老了的“我”的角度来叙述,思想更加成熟,更能深刻理解将军的行为,有利于表现下属心目中真正优秀将军的形象,突出将军关怀下属的特点。③从老了的“我”的角度来叙述,便于表达下属对将军的亲近感和崇敬之情,增强了小说的感染力。

二、阅读下面的文字,完成5~8题。(16分)

我在小区遇见谁

范小青

我在一家代理公司上班。

现在我手里的这单活,是去代望老人。不过单子不是我本人接的,我接到的已经是我公司自己制订印刷的十分规范的访问单,等我完成了看望任务,被看望者在访问单上签上名字表示认同,我的任务就算完成。

说心里话,接到这单活的时候,我自然而然地想起我的父亲母亲,我和我父母不在同一个地方生活,我也有一段时间没和他们联系了。但是千万别以为我会动一点儿恻隐之心,千万别以为我会赶回家去看望他们,或者也让别的代理公司代我去看望他们。

决不!

我父亲是小镇上的小学老师,我母亲是小镇医院的护士,他们退休以后的工作,就是一起关心除了我的内心想法以外的所有关于我的一切。

最后一次和他们通电话大约是两个月前,或者是一年前,也或者是其他什么时间,反正内容都是一样的,时间就显得不重要了。他们威胁我说,如果我再不能踏踏实实地稳定下来,他们就要搬来我所在这座城市来指导我、监督我。我也严词威胁,他们立刻服软了,哀求我说:“你明明知道我们来不了,大城市的生活我们不能适应,生活成本那么高,我们还要省下钱来供你买房结婚生子。”

和天下许多成年未婚子女一样,他们不来纠缠我,已是上上大吉,难道我还会送上门去引颈受戮?

我还是赶紧代表客户去看望他家的老人吧。

我先看了看单子上的情况介绍,这才发现,委托人没有名,只有姓,王先生,恰好和我同姓;委托我们去看望的人,也一样,王先生。

我按图索骥,很快找到了单子上填写的地址,是一个年代已经很久远的住宅小区。

我先照着访问单上留的客户电话打过去。电话响了两声,有人接了,我说:“请问是王先生吗?”对方说“你打错了”就挂断了电话。

我走到小区的门口,上前把访问单递给小区保安,请教他说:“麻烦你帮我看一看,这个地址到底有没有问题。”他一看:“没问题呀,就是你刚才进去又出来的那幢楼嘛。”

我在外面随便吃了点儿东西应付一下肚子,耗掉些时间。我越想越不能甘心,再次拨打了那个电话,电话铃只响了一声,就有人接电话了。我赶紧问:“是王先生吗?”对方说:“是。”终于找到王先生了,我心里一块石头落地,但很快我又问道:“王先生,为什么我中午打电话时你不承认?”他说:“中午不是我接的。”我更觉不可思议,说:“难道你家里的人不知道你姓王?”他说:“他才不是我家里人,一间朝北的小屋收我八百块租金。”

废话少说,我直奔主题,不仅确认他姓王,还确认了他们确实知道儿子委托了人去探望他们,他们正在家翘首等待呢。我心想,这回看你再往哪儿跑。

我赶紧上楼进门,果然是一对老人在一间朝北的小屋里,屋子很小,光线很暗。我乍一眼看过去,怎么觉得他们有点儿眼熟,我奇怪地说:“咦,我在哪里见过你们?”他们对我竟然也有同感,说:“嘿,你好面熟啊。”

明明是熟的,却又想不起来,明明就在眼前,却又觉得遥远。我有些沮丧,只好玩老一套的把戏,套近乎说:“老人家,原来你们是租房子住的,你们不是本地人啊?”那老人说:“我们原来一直是住在一个小镇上,离这里很远,我们的儿子很有出息,大学毕业后就留这里工作了,是公司白领。”我觉得这下对上号了,赶紧说:“这就对了,你们的儿子很孝顺,他工作忙,抽不出时间,何况最近又出差了,所以委托我们代理公司来看望你们。”

老两口很高兴,除了不停地感谢我,还主动跟我聊了他们的情况。那老先生说:“我在小镇上当了一辈子小学老师。”我一听,心里居然瞎跳了一下。那老太太又来戳得我心惊,说:“我从前是镇上医院的护士,后来退休了。”

我感觉有点儿不对劲,随便应付了几句,就想提前结束任务了。我拿出访问单请老先生签名,老先生爽快地签上名,我接过来一看,竟然和我父亲同名。我心里忽然有一点儿异常的敏感,赶紧编造说:“这访问单需要老夫妻双方都签名。”他们也信了,老太太也麻利地签上名。我再一看,竟是我母亲的名字。这回我彻底惊呆了,再仔细看他们,我认出来了,怎么不是我父母亲呢,他们就是我的父亲母亲呀。他们难道不认得我了吗?我也在访问单上签了自己的名字,其实这名可以回公司结算时再签的,但我提前签了。我把访问单递过去给他们看,他们一看我的名字,笑了起来,说:“这不就我们儿子的名字吗?你不就是我们的儿子吗?”

我和我的父亲母亲互留了新的联系方式,就和他们道别了。

我的任务完成了。我告诉老板说:“今天巧了,我上门代看的居然是我的父亲母亲。”

我老板看了看访问单,跟我说:“你父母的名字是你签的吧?”我吓了一跳:“这怎么可能?”我老板说:“你自己看看,跟你的笔迹一模一样的嘛。”

我老板见我紧蹙眉头,过来拍了拍我的肩,鼓励我说:“这就对啦,当初我看中你的,不是你的工作能力,而是你的想象能力,我果然没看走眼,你编得很赞。”

我不服呀,我冤大了呀,我说:“老板,你凭什么说我是编的?”我老板笑道:“那个小区本来就是一个无人区嘛。”

原来,我去的那个小区,早几年就准备改造了,住户全迁走了,资金却掉链了,就成了无人区。

但是,那张委托单是哪来的呢?

这太好解释了,是我自己填写的。

(有删改)

√

5.下列对小说相关内容的理解,正确的一项是(3分)( )

A.“我”很长时间没有给父母打电话了,“我”虽然不会赶回家去看望父母,但想着让代理公司代“我”去看望他们。

B.父母希望“我”工作稳定,生活稳定,而忽视“我”的内心想法,这与父母在小镇的工作性质和经历有一定关系。

C.父亲生性吝啬,所以在“我”的想象中,父亲会因为“一间朝北的小屋”收八百块租金而对房东心生不满。

D.老先生签名很爽快,老太太签名也很麻利,此细节既体现他们对“我”服务的满意,也暗示他们已经认出“我”。

C [A项,“但想着让代理公司代‘我’去看望他们”说法有误。原文中有明确说到“但是千万别以为我会动一点儿恻隐之心……或者也让别的代理公司代我去看望他们”。B项,“这与父母在小镇的工作性质和经历有一定关系”无中生有,两者并不能形成直接关联。D项,“也暗示他们已经认出‘我’”无中生有,原文中父母是在“我”签上名之后才认出来的。]

√

6.下列对小说艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(3分)( )

A.本文开头介绍了“我”的工作流程,提到“被看望者在访问单上签上名字表示认同”这一细节,为后文埋下了伏笔。

B.委托人和委托“我们”看望的人都不具名,只写了姓,且“恰好和我同姓”,这让后文的情节出人意料而又合乎情理。

C.本文与赵树理《小二黑结婚》语言风格相同,多用口语,生动传神,幽默风趣,如“引颈受戮”“编得很赞”等。

D.本文采用第一人称叙事,便于描写“我”的心理活动,抒发“我”内心的情感,直接展现父母与子女之间的隔阂。

C [C项,“本文与赵树理《小二黑结婚》语言风格相同,多用口语,生动传神,幽默风趣”错误。本文的语言风格并不以幽默风趣为主要特征,而是更注重平实、自然,通过日常化的对话和叙述来展现人物的内心世界和社会现象。而赵树理的《小二黑结婚》则以其独特的口语化、幽默化的风格著称,两者在语言风格上存在明显的差异。]

7.“我”为什么要自己填写“委托单”?请简要谈谈你的看法。(4分)

___________________________________________________________

___________________________________________________________

[解析] “我”自己填写“委托单”,说明拜访父母这件事是出自“我”的想象。甚至可以说,这整件事都是出自“我”自己的杜撰。“我”因为与父母观念不合(比如文中说“就是一起关心除了我的内心想法以外的所有关于我的一切”),不愿意联系、看望父母(比如文中说“但是千万别以为我会动一点儿恻隐之心,千万别以为我会赶回家去看望他们,或者也让别的代理公司代我去看望他们”),但又无法摆脱为人子女的责任与亲情,于是只能采用这种自我欺骗、自我陶醉的方式来自我满足,减轻自己的愧疚。

[答案] 因为“我”与父母代沟很深,不愿意去拜访、探望他们,但又无法摆脱自己为人子女的责任和对父母的感情,于是通过填写“委托单”想象自己去看望父母,通过自我欺骗的方式实现自我满足。

★8.在阅读本文后,有同学列出了两个关键词:“无人区”和“荒诞”。请结合本文,对这两个关键词作简要解说。(6分)

___________________________________________________________

___________________________________________________________

[解析] 无人区:从字面上看,“无人区”指的是那些长期无人居住、空旷寂寥的地区,这些地方往往因为各种原因被人类遗弃,成为自然的领地。文中事件设置的背景正是这样一个地方。从深层来看,文中的“我”与父母之间缺乏有效的沟通、理解和关爱,家庭就变成一个情感上的“无人区”,缺乏温暖和活力。这种家庭亲情的缺失,是对当今社会人际关系疏离现象的一种深刻讽刺。

荒诞:“我”在一家代理公司上班,长时间未回家看望父母,却代理别人去看望别人的父母。这一情节揭示了现代社会中普遍存在的家庭关系疏离问题,同时也体现了人们对自己家庭责任的忽视。这种荒诞的行为本身就是对亲情的讽刺。看到两位老人时,“我”只觉得面熟,而认不出他们。反而从老先生、老太太的签名“我”才发现代理别人探望的居然是自己的父母。这种错位和误解看得出来他们家庭关系的淡漠和生疏,它加深了情节的荒诞性。“我”被老板告知所去的小区是一个“无人区”这一情节揭示了整个事件的荒

诞本质,原来“我”所经历的一切都是基于一个错误的假设和想象。最荒诞的是,那张委托单是“我”自己填写的,意味着整个事件都是“我”自己制造出来的。这种自我欺骗和自我陶醉的行为,不仅体现了人性的复杂和矛盾,也加深了小说的荒诞色彩。以上这些荒诞性情节不仅揭示了现代社会中家庭关系的疏离和冷漠,也反映了人性的复杂和矛盾。通过荒诞和夸张的手法,小说引发读者对家庭、亲情和人性的深入思考。

[答案] (1)无人区:①“无人区”指长期空置没有人居住的地区;②也指父母与子女鲜有来往、没有温暖与活力的家庭,讽刺了当今社会中家庭亲情的缺失。

(2)荒诞:①“我”已经有很长时间没有回家看望自己的父母了,如今却要代理别人去看望别人的父母;②“我”代理别人探望的居然是“我”的父母,通过签名才相互认出;③完成了任务的“我”回到公司,却被老板告知,“我”去的小区是一个无人区;④那张委托单是“我”自己填写的,一切都是“我”的想象。

谢 谢!

第1讲 据类及篇悟神,解读文本特征类题

板块二 基于提升审美情趣的文学类文本阅读

专题一 小说阅读

考题研析——思维建模方能触类旁通

任务突破二 小说阅读的高阶考法

年份 卷别 题干表述 设题角度 命题特点

2024 新课标Ⅱ卷 文本中频频出现“一年以后” “现在想来”“他知道这情况时”之类标示时间线索的语句,产生了怎样的叙述效果?请简要分析。(6分) [《千里江山图(节选)》] 叙述特征 (表达效果) ①对小说叙述特征和文本特征分析的考查是最近几年高考的命题热点。

②对叙述特征的考查主要放在文本的某一叙事方式及表达效果的分析上。

③对文本特征的考查命题着力点在对小说虚构与真实的本质特征的认识上。

2024 九省适应性考试 小说从曾明的角度讲述故事,有怎样的艺术效果?请结合小说简要分析。(6分)(《牵手》) 叙述特征 (叙述视角)

年份 卷别 题干表述 设题角度 命题特点

2022 新高考Ⅰ卷 渔夫拒剑是一段广为流传的历史故事,渔夫是一位义士,明知伍子胥身份而冒死救他渡江,拒剑之后,更为了消除伍子胥的疑虑而自尽。本文将渔夫改写为一个普通渔人,这一改写带来了怎样的文学效果?谈谈你的理解。(6分)(《江上》) 文本特征 ①对小说叙述特征和文本特征分析的考查是最近几年高考的命题热点。

②对叙述特征的考查主要放在文本的某一叙事方式及表达效果的分析上。

③对文本特征的考查命题着力点在对小说虚构与真实的本质特征的认识上。

2021 新高考Ⅰ卷 王木匠讲石门阵时,多处使用反复手法,这种讲述方法有什么效果?(4分)(《石门阵》) 叙事特点 (单一角度)

年份 卷别 题干表述 设题角度 命题特点

2019 全国 Ⅰ卷 《理水》是鲁迅小说集《故事新编》中的一篇,请从“故事”与 “新编”的角度简析本文的基本特征。(6分) [《理水(节选)》] 文本特征 ①对小说叙述特征和文本特征分析的考查是最近几年高考的命题热点。

②对叙述特征的考查主要放在文本的某一叙事方式及表达效果的分析上。

③对文本特征的考查命题着力点在对小说虚构与真实的本质特征的认识上。

浙江卷 分析本文叙述上的特征。(6分)[《呼兰河传 (节选)》] 叙事特征 (综合角度)

命题角度1 赏析小说叙事特征

小说是叙述性的文学体裁,十分讲究如何讲述故事。近几年小说对叙述技巧的考查,主要涉及叙述视角、叙述人称、叙述顺序、叙述节奏以及文本特征等;而对叙述方式、文本特征的考查,成为命题者的首选。解答这类题,需要关注以下知识要点:

(一)叙述视角

1.儿童视角

儿童视角要求小说借助于儿童的眼光或口吻来讲述故事,故事的呈现过程具有鲜明的儿童思维的特征。主要有以下作用:①儿童纯洁的心灵和简单的阅历使得叙事内容更加客观真实;②儿童贫乏的词汇和特有的语句使得叙事语言更加平易亲切;③儿童丰富的想象和无知的状态使得叙事效果更加“陌生化”;④儿童的好奇心推动情节的发展;⑤儿童视角下来塑造人物形象,使人物形象更加立体、饱满;⑥用儿童天真善良的天性对比成人世界的丑恶,审视人性,凸显主题,直扣人心。

2.女性视角

主要有以下作用:①女性敏锐的观察力,使情感表达更加细腻,引人入胜;②以其母性情感笔触,表达对弱者的同情、怜悯的情怀,或以女性口吻表达对强权的反抗,对自由的渴望;③塑造了×××的女性形象,以其×××的心理,展示心路历程,推动情节的发展。

3.老人视角

主要有以下作用:①老人视角叙事多为回忆性质的,所以经常免不了会有一种怀旧情怀;②老人多是成熟的、理性的,对事情会有深入的思考,所以小说一般会有一种深沉思考意味,对自身、对民族、对国家命运的思考;③老人经历世事很多,叙述的故事会有历史的沧桑感和厚重感。

4.动物视角

主要有以下作用:①以动物的眼光看世界,给读者一种崭新的体验,更有情趣,更客观冷静真实;②动物展示出的心理活动,往往与人的心理活动交替进行,从而推动情节的发展;③动物非人类,其境遇往往可见生活中的事物被漠视的程度之严重,引人深思;④突出了作者要真正表达的主题思想。

1.[选择性必修上册《老人与海(节选)》]本小说的叙述视角别具特色,请简要分析。

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

[答案] ①小说主要使用了第三人称“全知视角”叙述。巧妙地通过叙述者的全知视角对主人公圣地亚哥与鲨鱼的搏斗故事进行讲述,客观全面而又具体。②小说辅以第一人称和第二人称“有限视角”叙述。主人公圣地亚哥的内心独白采用的是第一人称“我”的有限视角,真实细腻地展示了主人公的心理活动;主人公圣地亚哥与加拉诺鲨的对话,称呼加拉诺鲨为“你”,通过主人公自身的视角拉近了读者与人物的距离,主观上增强了作品的真实感和体验性。

(二)叙述人称

常见的叙述人称有三种:

1.第一人称:①便于作者抒发自己或人物的思想感情;②使读者感到真实、亲切、自然。

2.第二人称:①营造一种亲切的氛围,把所要表现的事物更亲切地表现出来;②拉近作者与读者的距离。

3.第三人称:①以局外人的视角进行叙述,作者往往站在旁观者的立场上,把他们的经历或事件的发展变化呈现在读者面前;②使所叙人物或事件不受时间和空间的限制,反映的生活面更为广阔。

所有人称的变化都是为表情达意服务的,不同人称的出现会丰富文章的叙事手段,有助于作者思想感情的表达。三种人称常常交叉使用,单纯使用一种叙述方法的文章比较少见。使用第一人称时往往穿插第三人称的转述,以扩大时空领域。使用第三人称的,常有人物的独白、对话等,以增强文章的真实感和亲切感。

此外,还需要关注以下两点:

1.叙述视角和叙述人称的关系

第一人称“我”的叙述和第二人称“你”的叙述都是有限视角。第三人称的叙述可能是全知视角,也可能是有限视角。

例如:《红楼梦》里林黛玉进贾府,叙述人称是“她”,尽管属于第三人称,但作者主要是从林黛玉的视角展开叙述,因此,从叙述视角来看仍是有限视角。

2.人称变换叙述的作用

人称变换叙述主要有以下作用:①叙述更生动;②情感态度的抒发较为自由;③扬长补短,使叙述的对象得到全方位、立体化的表现。

2.(必修下册《装在套子里的人》)小说的叙述人称有哪些变化?请简要分析其妙处。

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

[答案] ①小说整体使用第一人称的写法,由“我”的视角讲述别里科夫的故事,真实、可感,便于抒发感情。②小说在讲述别里科夫与柯瓦连科的内容时转换使用了第三人称,让故事的讲述更加全面,可以更好地深入人物内心。(或:穿插第二人称“您”,便于与读者交流。)③人称的转换相互补充印证,可以使别里科夫的形象更加立体,叙述富于变化。

(三)叙述顺序

顺叙 按照事件发展的先后顺序(时间、空间或内在逻辑)来叙述。

作用:①情节发展脉络分明,层次清晰,文章气势贯通;②符合人们认识事物的规律。

倒叙 根据表达的需要,把事件的结局或某个最突出的片段提在前边叙述,然后再按事件的发生、发展顺序进行叙述。

作用:①制造悬念,增强文章感染力,吸引读者,引人入胜;②强调内容,表达情感,深化主旨,增强文章生动性;③富于变化,避免平淡。

插叙 在叙述主要事件的过程中,根据表达的需要,暂时中断主线而插入另一件与中心事件有关的事件。叙述完插入的事件后再接上原来的事件写。插叙内容不影响主要事件的表达,若无插叙,主要事件仍然完整。

作用:①补充说明作用,使内容更加丰富(使情节更加完整);②突出中心人物,使形象更加丰满;③铺垫照应作用,使结构更加严密;④深化小说主题,使主题更加深刻;⑤行文富于变化(中断或停止),使情节更加波折。

补叙 在行文中用两三句话或一小段话对前边说的人或事做一些补充的交代,补充另一件与之有关的事件,使事件的整个过程更加清晰完整,若无补叙,就会影响故事的完整性。

作用:①解释说明,使主题表达充分;②补充丰富,使文章结构完整;③造成悬念(出人意料),使情节跌宕起伏。

分叙 (平叙) 先叙一件事,再叙另一件事,把头绪纷繁、错综复杂的事情,写得头绪清楚,有条不紊,照应得体。

作用:①条理清楚,便于了解事情的来龙去脉;②拓展作品容量。

3.(必修下册《祝福》)这篇小说采用倒叙方式,将祥林嫂的悲惨结局放在开头,有何作用?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

[答案] ①设置悬念,使读者急于了解事情的原委,有引人入胜的力量。②造成了浓厚的悲剧气氛,突出了小说反封建的主题。

(四)叙述节奏

节奏是一切艺术的灵魂。平铺直叙、波澜不惊的叙述是没有意味的。叙述需要详略得当,详细的东西需要放慢节奏,而简略的东西只需一笔带过。空白点和省略可以加快叙述的节奏。不同的叙述节奏还表现着不同的情趣,带着不同的审美意味。

在讲述故事的过程中,可能插入回忆、叙说历史、展开联想(如插入有关联的或类似的神话、童话、民间传说)等。这些手法的运用,能舒缓原本紧张的情节,能更充分地抒发情感、表达观点,能丰富小说内容,也能更好地引发读者的思考与共鸣。

另外还有摇摆、延迟(延宕)等手法,也能起到调节叙说速度、调整情节的作用。摇摆是适度偏离,即在事件的叙述中交代与事件相关的另一件事;延迟则是在层层推进的情节中,故意给故事、人物、心理等设置障碍。

(五)叙述腔调

(1)叙述腔调是叙述者流露出的感彩、年龄、性别、身份等个性化的特征,它或多或少带有作者的影子和烙印,与小说或作者的风格密切相关。比如鲁迅的幽默深刻,余华的冷峻悲悯,等等。当然,作家的腔调也不是一成不变的,有的作家还会把自己的腔调抹除干净,比如海明威《桥边的老人》所采用的“零口吻”叙述风格,叙述时就不带一丝主观色彩。

(2)叙述腔调包括“讲述”与“显示”。叙述者的叙述中有其情感、判断的称为“讲述”,传统小说惯用“讲述”,如《林黛玉进贾府》《装在套子里的人》;客观展现画面和场景,是非曲直交由读者判断的叙述称为“显示”,现代主义小说注重客观“显示”,如《桥边的老人》。小说在叙述中往往是“讲述”和“显示”交叉使用。

叙述特征分析“3步骤”

第一步:精准审题,确定答题切入点

运用分解思维,将题干进行切分,找出命题情境和命题要求,弄清考查“叙述特征”中的哪种类型,并从中找出思考角度。

第二步:速读文本,构建答题思维链

运用求证思维,快速通读文本,紧扣题干指向锁定文中关键信息,根据不同“叙述特征”的答题要求,边分析边概括,形成答题要点。

第三步:梳理整合,规范答题采分点

运用聚合思维,凝练出答题信息中的关键词,然后根据题干中的分值要求,设置出不同的答题要点,最后简明扼要答出。

(2024·九省适应性考试)阅读下面的文字(文本见[任务突破一]第1讲“命题角度2”[典例示范]),完成后面的题目。

小说从曾明的角度讲述故事,有怎样的艺术效果?请结合小说简要分析。(6分)

[尝试解答] ________________________________________________

___________________________________________________________

[任务活动]

第一步:精准审题,确定答题切入点

由题干中的关键信息“曾明的角度”“讲述故事”“艺术效果”可以看出,本题考查分析小说叙述视角的表达效果的能力。解答此类题,可以从人物合理性、情节合理性、结尾合理性等角度考虑。

第二步:速读文本,构建答题思维链

人物合理性 小说先写曾明必须选择“在黑暗的世界中生存下去”,暗示其内心的痛苦无奈;继而写他误撞老陶后的一系列行为,体现出他对生活的困惑和疑虑;接着写他与刘主任第一次交流,说明他愿意倾诉内心的痛苦;最后写他“牵手”刘主任,内心也变得“一片明亮”。小说从曾明的角度讲述故事,使其内心世界变化更能合情合理地展现出来,使读者更容易体会他的心理状态,感同身受。

情节合理性 曾明第一次去找刘主任,讲述事情经过,“说罢却有好一阵没有听到刘主任的声音”;面对眼前的曾明,刘主任反而问他

“你是盲人”;刘主任问曾明失明后是否做梦,曾明摇头,但刘主任“又问一遍”;曾明说“没有失明的人……就像你,怕是不能体谅我的心情吧”,刘主任回答“也许吧”。曾明第二次去找刘主任,刚一见面,刘主任就说“我已经听到了你的脚步声”;两人出去,“一只热乎乎的手伸过来,曾明的手被那只手牵着”。小说从曾明的角度讲述故事,以刘主任奇怪的行为和言语引发读者的好奇和想象。

结尾 合理性 这篇小说写曾明变为盲人后的内心挣扎,写他见到刘主任得到的宽慰和感化,最终以“两个盲人手牵着手在走路呢”收束,使得刘主任是盲人这一重要事实直到结尾才揭示,有出人意料的效果。

第三步:梳理整合,规范答题采分点

①答出“曾明的心理状态”“感同身受”,给2分。

②答出“行为和言语”“奇怪”“好奇和想象”,给2分。

③答出“刘主任是盲人”“出人意料”,给2分。

[组织答案] ________________________________________________

___________________________________________________________

[答案] ①小说从盲人曾明的角度讲述故事,使读者更容易体会曾明的心理状态,感同身受。②让刘主任的行为和言语显得有些奇怪,引发读者的好奇和想象。③使得刘主任是盲人这一重要事实直到结尾才揭示,有出人意料的效果。

[类题观摩]

(2024·新课标Ⅱ卷)文本中频频出现“一年以后”“现在想来”“他知道这情况时”之类标示时间线索的语句,产生了怎样的叙述效果?请简要分析。(6分)

___________________________________________________________

[参考答案] ①整体上回溯性地讲述故事,本身具有一种历史纵深感;②具体事件的叙述基本按照时间顺序交代,情节脉络清楚;③展现出人物的成长历程,使人物形象更丰满;④通过叙述时间的跳跃,过去与现在、回忆与现实相交织,将谜团逐一解开,行文跌宕起伏。

命题角度2 赏析小说文本特征

虚构与真实是小说的本质特征。抓住小说中“虚构”与“真实”两者的辩证关系,学会从文本特征的视角审视小说文本,从文体视角考虑小说的情节安排、人物塑造、主题达成、审美效果等,有利于深入把握小说作品的内容,深入领会作家的创作意图。解答此类题,要掌握以下知识要点:

(一)小说的本质特征

1.虚构性与真实性

虚构是小说的本质特征,甚至是小说的灵魂。没有虚构,就没有小说。小说中的真实是一种想象和虚构的真实,艺术的真实固然与生活的真实有关,但艺术的真实绝不等同于生活的真实。小说即便写的是历史或广为流传的故事,也可以进行再创造甚至是虚构。

2.真实性与文学性

小说是一种文学艺术,无论它有多少种类,其特征都是建立在真实性和文学性这一基础之上的。文学的真实、小说的真实不只是生活的真实,更是加工、提炼过的艺术真实。

(二)小说的文本特征

类型 解读

故事与新编(历史与虚构) 关系:“故事(历史)”是“新编(虚构)”的基础,“新编(虚构)”是在“故事(历史)”之上的创新。

效果:保留下的“故事(历史)”,富有历史韵味、传奇(神话)色彩或浪漫色彩等;“新编(虚构)”的方式(三要素及叙述方式),充满想象力、创造性,思想上赋予现实意义和深刻内涵。

类型 解读

历史(往事、回忆)与现实 关系:一主一辅(依据两者内容决定);两个时空形成对接或穿插(注意对接方式及关联点)。

效果:拓展(补充)情节,丰富(完善)内容;结构灵活,避免平铺直叙;多角度展现人物形象;烘托现实情怀,深化主题;拉近历史等与现实的距离,使历史等故事更具艺术真实、更具张力。

类型 解读

梦境(想象、幻觉)与现实 关系:“梦境(想象、幻觉)”为虚,“现实”为实;两者形成对接或穿插(注意对接方式及关联点)。

效果:两者结合以虚衬实(虚实相生);增强抒情性,富有梦幻(浪漫/神秘/恐怖)色彩。

科学与幻想 关系:“科学”是“幻想”的基础,富有真实性;“幻想”是“科学”的突破,富有想象力。

效果:两者结合富有科学的真实性、科技的预见性和科幻的神奇性;体现作者的人文关怀与思考。

类型 解读

科学幻想与现实情怀 关系:“科学幻想”是“现实情怀”的载体(呈现方式),“现实情怀”是“科学幻想”的基础。

效果:“科学幻想”体现作者的人文关怀与思考;“现实情怀”体现作者的美好愿景,突出主题。

荒诞与真实 关系:[“荒诞”表现上(三要素)违背“真实”,实质上(思想意义)

揭露“真实”]“真实”是“荒诞”的基础,“荒诞”是“真实”的突破。

效果:极具夸张,富有荒诞性,具有深刻的(人性或社会)批判意义,深化主题。

类型 解读

英雄主义与浪漫主义 关系:“英雄主义”是信念坚定、行为英勇,“浪漫主义”是情怀美好、格调高雅,两者相辅相成。

效果:两者结合使故事更加生动感人,富有传奇色彩;人物形象更加完美高大;使作品焕发激情,鼓舞人心,深化主题。

档案材料、新闻报道、地方志或访谈的穿插 效果:补充情节,使故事更加完整和真实,使人物形象更加丰满立体;展现宏大的社会背景,升华主题。

1.[必修下册《变形记(节选)》]有人评价:“卡夫卡的《变形记》是荒诞与真实的绝妙结合。”请结合选文简要分析。

___________________________________________________________

___________________________________________________________

[答案] ①小说的“荒诞”是指格里高尔变为甲虫,这不符合生活真实。②小说的“真实”是指主人公变形后心理状态的真实,以及周围人对待主人公的态度符合生活的真实。③小说将“荒诞”和“真实”结合在一起,着眼于对冷酷现实作出关照,具有深刻的批判性。

(三)常见理论术语

冰山理论 用简洁的文字塑造出鲜明的形象,把自身的感受和思想情绪最大限度地埋藏在文字之中,使情感充沛却不易显现,思想隐含深沉却不晦涩,让读者自己挖掘冰山下面的东西。简洁的文字、鲜明的形象、丰富的情感和深刻的思想是构成“冰山理论”的四个基本要素。

意识流 意识流是西方文学的一种表现方法。意识流叙述打破了传统的因果关联的叙述,用人物的意识流动,如回忆、梦幻、感受、联想、情绪、心理独白等来组合作品。内心独白是意识流文学最常用的技巧,如《墙上的斑点》。

对话体 小说以对话为主体,使情节更加紧凑;大量的语言描写,有利于表现人物的个性和思想感情的变化;通过对话,小说中不同人物的性格形成鲜明对比;人物的论调隐含了作者的意图,易引发读者的思考。

突出群体 淡化个体 塑造群像,渲染出一种普遍存在的和谐温馨的环境氛围,这种写法使小说在叙述语言上有散文化倾向,带有一种恬淡闲远的韵味。

2.[选择性必修上册《老人与海(节选)》]这篇小说是如何体现海明威的“冰山理论”的?

___________________________________________________________

[答案] 海明威写了一个老人捕鱼斗鲨的故事,展现的却是一个复杂的大世界。他把八分之七的思想感情蕴含在形象背后,诉诸笔端的只有八分之一,读者透过大海、马林鱼、鲨鱼,读出了大自然,读出了变化莫测的大世界;透过老人捕鱼斗鲨,读出了人生。这就是“冰山理论”的高明之处。

文本特征题答题“2方法”

1.准确判断叙述特点

小说文本特征方面的特点,会因文而异,主要依据对文本的阅读与思考,在多角度判断时应有意识地关注小说特有的叙述特色。

2.具体分析运用效果

它包括两方面内容,一是对文本特征具体分析,二是明确这种特点(或手法)的具体效果。分析具体效果,一要结合每种具体叙述特点(或手法)的自身效果,二要结合文本展开分析。展开的角度一般有:

人物塑造 ①使人物形象更真实,接地气;②使人物形象更丰满立体;③使人物形象特征更鲜明生动;④有助于烘托人物心理,体现人物感情。

情节结构 ①推动情节发展;②使情节更丰富完整;③串联情节,使情节发展更加连贯,使行文更紧凑集中;④使故事发展一波三折、波澜起伏,富有戏剧性;⑤为后文做铺垫,埋伏笔,层层铺垫,层层推进。

艺术 效果 ①设置悬念,营造神秘氛围,吸引读者阅读兴趣;②留下空白,给读者留下想象空间;③使故事真实可信,使艺术描写更真实,让读者感同身受;④富有趣味,富有诗意美,富有艺术张力,让读者回味无穷。

主旨 表达 有助于凸显、深化、丰富小说主题。

(2024·沧州联考)阅读下面的文字,完成后面的题目。

早 晨

王愿坚

列车员报出的那个城市的名字,一下子冲进了我的耳朵,使我猛地一惊,顿时眼前浮起一张苍白的脸和一双乌黑发亮的眼睛。那是班长傅传广。十年前,他就是用这双眼睛盯着我,说:“要是将来胜利了,再到这里来看看,那有多好啊!”这个愿望,傅传广同志是不能实现了,但是我呢?我忽然涌起了一个念头:下车去看看怎么样?这个念头是那么使人激动,调整自己的行程或许可以下去看看……

看,那不是那堵高墙吗?在投入冲锋之前,我们就在这墙根底下隐蔽过,在这里啃过几口干粮。那时候,这里是一家当铺,这块大粉皮墙上写着一个大大的“当”字。现在,那刺眼的字被一幅画代替了,①上面画着三个胖娃娃,咧着嘴,扛着个大棉桃。

还有街口上那棵大刺槐树还在那里。不过记得那棵树原是在铺面后面的大院子里的,这会儿仿佛长了腿,跑到人行道上来了……

就是这些表面无法辨认的标志,呼唤着我的记忆,引导着我跨过大街,弯过小巷,最后,来到了一条巷子里。

这时,已快七点了,太阳从巷子尽头的树梢上露了出来。按照走过的道路计算,②那房子差不多该是在这条巷子里,可到底是哪座房子呢?就在我四处打量的时候,一眼看见一个六七岁的男孩子从对面跑过来,看样子心挺急,不知怎么腿下一绊,摔倒了,手里的一个纸包甩出了好远,孩子哇的一声哭了。

我抢前几步想去扶他,忽然前面大门里一件白色衣服一闪,一个人飞似的来到孩子身边,把他扶起来。她一面搀着孩子走,一面爱抚地拍打着孩子身上的土,安慰地说:“你忘了我给你们讲的那个故事了!那个解放军叔叔叫敌人打得浑身都是血,人家连一滴眼泪也不掉!”③她一眼看见我,向我笑了笑,“不信你问问这个叔叔!”不知是孩子想起了所说的故事呢,还是我这身军装的效用,孩子怔了一下,笑了。

姑娘领着孩子走进路南的一个大门里去了。我随着他们的背影向门里瞥了一眼:一座楼房,正对大门的窗子忽然开了,两个小孩的脑袋伸出来,齐声叫道:“老师好——”说完,两个蝴蝶结一闪,小脑袋又不见了。

“是什么时候见过类似的一幅情景?”我心里一动,便跨进门去,对着楼房仔细端详起来。

这是座不大的二层楼,看样子是修葺过了,青灰抹过的砖缝,整整齐齐的,窗棂上也刷上了崭新的乳白色。但还是看出来了,不错,是它!

那也是这么一个晴朗的早晨。我们班连着向这座楼突击了两次都没有奏效,最后,班长压低了声音命令道:“上刺刀!”我和班长抬着梯子向楼房奔去。当敌人弄清了我们的行动,开始还击时,班长已经攀着窗口跳进楼里,一个敌兵正一手抓着一个孩子的衣领、一手提枪向窗口奔来,一见班长进来,竟举起孩子,恶狠狠地向他砸过来。就在这紧急的当口,只见班长把枪往臂弯里一挂,摊开双手,猛地接住了孩子。随着向后趔趄的劲儿,身子一侧歪,把孩子挡在胸前。可就在他这一转身的工夫,身体的侧面暴露给了敌人,敌人一个前进,刺刀戳进了他的肋下,他倒下了……

楼前是一块空旷的院子,院子正中,有十几个孩子正围着一个花坛忙着栽花。其中有一个姑娘,大概就是老师了。我一看,原来正是我在门口碰见的那位姑娘,那红通通的脸,那望人的神情,都还流露着一股孩子气。

看看花坛,花栽种得十分匀称,花种花色搭配得也很得当,看得出设计人的精巧的心思。听到我的夸赞,她转身指着楼房说:“你看,几个教室的黑板都在东头,上课的时候打窗子里一望,就可以看见它了。”

我一听,不禁笑了:到底还是个年轻人,上课嘛,还看花。

她大概看出了我的意思,语气却变得严肃了:“你别笑嘛,看着它,课会上得更好!”

“为什么?”

“因为,”她更严肃了,声音更缓慢了些,“当年这里曾经牺牲过一个解放军的同志!”

她的话还没落音,我心里一亮。

那场肉搏战结束了以后,因为我胳膊上受了伤,副班长要我留下来照顾班长,顺便收容一下那些孩子。我进房的时候,班长紧闭着眼睛,躺在水泥地上,正急促地喘息着,在他身边趴着个小女孩,我认出,就是拼刺刀时班长用手接住的那个孩子。班长看到我,指了指孩子说:“看,这孩子非要跟着我不行。知道吗?这里是个孤儿院哪……”他向我望了一眼,动情地说:“④要是将来胜利了,再到这里来看看,那有多好啊!”

他竭力地压着喘息,伸手指了指口袋。他的意思我明白,是想找点什么留给孩子。我翻遍了他所有的口袋,只找到了一个小笔记本。他闭上眼睛,攒了攒力气,然后对着孩子说:“好孩子,记住!长大了以后,不管什么事,只要是为了将来的,是为了人民的,就应该下劲儿去做……”我掏出钢笔,把这句话端端正正地写到小本子上,交给了孩子……

我忙问了一句:“你知道这件事?”

“怎么不知道?”她动情地说道,“你不知道哇,同志,这地方,教我懂得了好多东西呢!”

这几句话她说得很慢,但是那么坦率,那么真挚。我情不自禁地又看了看那簇红花。那盛开的花朵,这会儿正被早晨的阳光照耀着,像一簇火苗一样,又亮,又红。这火一样红的鲜花,如同烈士的鲜血;这鲜花一样的青年人,就是战士的血调教出来的孩子啊!

那姑娘显然也激动了。她弯腰从花根底下摸出了一个皮面的笔记本,一面开拉链,一面直盯着花丛说道:“看到这地方,我就想起我小的时候听到的一句话:长大了以后,不管什么事,只要是为了将来的,是为了人民的,就应该下劲儿去做……”

笔记本打开了,在那透明的胶板底下,压着一个红红的小笔记本。

(有删改)

1.下列对文本相关内容的理解和分析,不正确的一项是(3分)( )

A.十年来,“我”始终牢记班长牺牲前的愿望,所以当那个城市的名字响起时,毫不犹豫地下了车。

B.曾经熟悉的一些标志虽然有一些变化,却能唤醒“我”内心的记忆,引领“我”找到了那条小巷。

C.姑娘的那次生死经历,让她对战士的伟大人格由衷地敬佩,这也成为她传承革命精神的动力。

D.“我”最初只是抱着实现班长愿望的心态走进这座城市的,却意外遇见了当年被班长救下的姑娘。

√

A [A项,“毫不犹豫”错误。原文中这个念头是“忽然涌起”的,并且在心里还问了一句“调整自己的行程或许可以下去看看”,所以不是“毫不犹豫”。]

√

2.对文中画线句子的分析与鉴赏,不正确的一项是(3分)( )

A.句子①与上文“当”字形成对比,暗示了百姓摆脱旧社会,过上了新生活。

B.句子②写出了“我”徘徊在巷子里,无法确定房子位置,内心逐渐浮躁的情形。

C.句子③中姑娘随意地拉上陌生的“我”“帮忙”,可见她对解放军有天然的信任。

D.句子④与文章开头形成呼应,完善了故事情节,再次强调了班长的美好愿望。

B [B项,“内心逐渐浮躁”于文无据,文中只说“我四处打量”,没有描写内心浮躁。]

小说中历史与现实交织穿插,这种叙述方式有哪些好处?请结合作品简要分析。(6分)

[尝试解答] _______________________________________________

___________________________________________________________

[任务活动]

第一步:精准审题,确定答题切入点

题干中的“历史与现实交织穿插”,指的是文本特征,命题要求分析这种叙述方式的表达效果。解答此题,可以从情节、人物和主题等方面分析。

第二步:速读文本,构建答题思维链

情节上 由“列车员报出的那个城市的名字,一下子冲进了我的耳朵……调整自己的行程或许可以下去看看……”可知,正是现实中的城市的名字引起了“我”对十年前发生的历史故事的回忆,从而展开了故事。所以借助现实引出了历史上发生的事,让故事情节更完整。

人物上 由“看,那不是那堵高墙吗?在投入冲锋之前……刺刀戳进了他的肋下,他倒下了……”“那场肉搏战结束了以后,因为我胳膊上受了伤……动情地说:‘要是将来胜利了,再到这里来看看,那有多好啊!’”“他竭力地压着喘息,伸手指了指口袋……是为了人民的,就应该下劲儿去做……”可知,作者回忆了十年前在这墙根底下隐蔽过的事情,还详细地描写了班长带领他们突击的经过和班长牺牲的过程,这样可以更加全面地理解英雄的革命理想,使人物形象更加立体。

主题上 由“我情不自禁地又看了看那簇红花。那盛开的花朵……如同烈士的鲜血;这鲜花一样的青年人,就是战士的血调教出来的孩子啊!”

“那姑娘显然也激动了。她弯腰从花根底下摸出了一个皮面的笔记本……‘看到这地方,我就想起我小的时候听到的一句话:长大了以后,不管什么事,只要是为了将来的,是为了人民的,就应该下劲儿去做……’”可知,十年前班长不顾自己的生命救下了一个小女孩,十年后小女孩牢记班长的叮咛,并在此当了一名老师,教育更多的孩子。所以历史与现实的交织既能表现革命战士的英勇奉献精神,又能表现中国革命的意义,使主题内蕴更深刻。

第三步:梳理整合,规范答题采分点

①从情节角度考虑,答出“让故事情节更完整”给2分。

②从人物形象角度考虑,答出“使人物形象更加立体”给2分。

③从主题角度考虑,答出“奉献精神”“革命意义”给2分。

[组织答案] _______________________________________________

___________________________________________________________

[答案] ①借助现实引出了历史上发生的事,让故事情节更完整。②拉开时间距离,可以更加全面地理解英雄的革命理想,使人物形象更加立体。③既能表现革命战士的英勇奉献精神,又能表现中国革命的意义,使主题内蕴更深刻。

[类题观摩]

(2022·新高考Ⅰ卷)《渔夫拒剑》是一段广为流传的历史故事,渔夫是一位义士,明知伍子胥身份而冒死救他渡江,拒剑之后,更为了消除伍子胥的疑虑而自尽。本文将渔夫改写为一个普通渔人,这一改写带来了怎样的文学效果?谈谈你的理解。(6分)

____________________________________________________________________

[参考答案] ①把渔夫改为无意施恩的普通人,更显出平凡人“恩惠”的博大;②借渔夫来书写一个散淡处世的境界,与伍子胥的世界构成鲜明对比;③放弃描述惊险的外部冲突,转向探究人物的内心冲突;④使故事的传奇色彩有所减弱,而现实寓意则有所增强。

专项对点练13 据类及篇悟神,解读文本特征类题

一、阅读下面的文字,完成1~4题。(16分)

将军的部队

李 浩

我老了,现在已经足够老了,我坐在屋檐下。我坐着的姿势有点像眺望。

是的,我是在眺望,我做这样的姿势从来都显得非常认真。我的这个动作是模仿一个人的,一个去世多年的将军。这种模仿根本是无意的,直到三个月前我才突然地发觉,我的这个动作和将军是那么的相像。

①我越来越多地想到他了。

想到他,我感觉脚下的土地,悄悄晃动一下,然后空气穿过了我,我回到了将军的身边,我重新成了干休所里那个21岁的勤务员。

我再次看到了将军,看到了将军的部队。将军的部队装在两只巨大的木箱里,那两个木箱上面已经绿漆斑驳,充满生锈的气味和木质的淡淡霉味。

对住在干休所里已经离休的将军来说,每日把箱子从房间里搬出来,打开,然后把刻着名字的一块块木牌从箱子里拿出来,傍晚时再把这些木牌一块块放进去,就是生活的核心,全部的核心。直到他去世,这项工作从未有过间断。

我猜测这些木牌上的名字也许是当年跟随将军南征北战的那些阵亡将士们的名字吧。可后来,我在整理这些木牌的时候,却发现,上面有的写着“白马”“黑花马”“手枪”,而有一些木牌是无字的。

我用这种眺望的姿势,望见站在槐树底下的将军打开了箱子上的锁。他非常缓慢地把其中的一块木牌拿出来,看上一会儿,摸了摸,然后放在自己的脚下。一块块木牌排了出去。它们排出了槐树的树荫,排到了阳光的下面,几乎排满了整个院子。那些木牌大约有上千个吧。将军把两个木箱的木牌全部摆完之后,就站起身来,晃晃自己的脖子、胳膊、腰和腿,然后走到这支部队的前面。将军只有站在这支部队前面的时候才像一个将军;其他的时候,他只能算是一个老人。

我老了。尽管我不明白将军在向远处眺望时想的是什么,但我明白了将军的那些自言自语。他根本不是自言自语,绝对不是!他是在跟身边的伴儿说话,跟自己想到的那个人,或者那些人说话,跟过去说话。就像我有时和将军说会儿话,和我死去的老伴,和死神说话。当年和将军我可不是这样说的,尽管他对我非常和蔼,可我总是有些拘束,和他说话的时候用了很多的心思。现在,我觉得他就像一个多年的朋友似的,我和他都是一样老的老人了。

将军摆弄他的那些木牌的时候,我就用根竹棍逗逗路过的虫子和蚂蚁,或者看一只蝉怎样通过它的声音使自己从稠密的树叶中显现出来。将军的那种自言自语一片一片地传入我耳朵。

将军说,你去吧。

将军说,我记得你,当然。我记得你的手被冻成了紫色。是左手吧?

将军说,你这小鬼,可得听话呀。

将军说,……

有两次将军指着木牌上的名字问我,赵××你知道么?王××呢?我只得老实地回答,我不知道,将军。②将军有些恍然和茫然的样子。看我这记性,将军一边望着他所说过的名字,一边摇头,人真是老了。

有时将军也和我聊一些和他这支部队相关的陈年旧事,他选取的不是战争而是一些非常微小的细节。譬如某某爱吹笛子,吹得很好,有点行云流水的意思。譬如一个战士特别能睡,即使他站着也会马上鼾声如雷。他脚还特别臭。将军说我原本想让他当我的警卫员来着,可我受不了他的臭脚。说到这里时将军的声音很细,并且有种笑意。他笑得有些诡秘,他笑起来的样子让他年轻了很多。当时我是想对将军这么说的,我有点冲动——可最终我却没有把它说出来。③现在想起来我是应该说的。

我在向旧日的时光眺望中看到这一细节的时候,我就跟他说了。将军愣了愣,然后粗犷地笑起来:你这小鬼。我不是小鬼了,我已经老了。

将军还跟我说过逗蛐蛐、抓毒蛇、吃草根一类的小事,说过某某和某某的一点琐事,他很少跟我谈什么战争。我不知道他为什么不谈。要知道将军一生戎马经历了无数次大大小小的战争,要知道将军在这无数次的战争中很少失败,要知道他现在指挥的这支木牌上的部队,很可能是在战争中牺牲的将士啊。

在将军去世之后我搜集了不少和将军有关的资料,只要是哪本书上提到将军的名字,我就毫不犹豫地把它买下来。原本我还想把将军的两个木箱也留下来的,后来我想将军比我更需要这支部队。那些木牌,燃烧的木牌,在将军的墓前变成了一缕缕的烟。它们升腾的样子就像一支远征的部队,将军重新见到自己的这支部队时,露出的会是怎样的一副表情?

我悄悄地留下了两块木牌,那是两块没有写字的木牌,上面画的是圈。

曾有一个宣传干事向我了解过将军的晚年,我向他叙述了将军每日如何摆放他的部队。他是不是怀念自己的戎马生涯?是不是想继续战斗,消灭敌人?

不,好像都不是,将军在晚年基本上没想到战争,他好像只是,只是……怎么说呢?他好像就是把木牌摆出来,想一想过去的事,就这样。就是这样。

那个干事对我的回答很失望。

我坐在屋檐下,低着头,低上一会儿就抬起头来,向一个很远的远处进行眺望。我越来越多地想到将军,我觉得他的某些部分正在我身体内的某些部分里得到复活,有时候,一个生命是会成为另一个生命的。

我的手指,抚摸着我一直收藏着的两块木牌。在我混乱的生活里它们的位置却是一直都没变过。而现在,我抚摸着它们,④感觉上它们变小了,但比以前更重了。

(有删改)

√

1.下列对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏,正确的一项是(3分)( )

A.木牌是将军阵亡将士的象征,也是将军的精神支撑,将军在一次次排出木牌的活动中慰藉着自己的晚年。

B.“眺望”这一动作在文中多次出现,在反复中推进叙事,“我”在眺望中回望将军,将军在“眺望”中回望昔日荣光。

C.宣传干事对“我”的回答很失望,因为“我”没有提供他想要的答案,这样写意在揭示他与“我”之间的隔膜。

D.小说与狄更斯的《大卫·科波菲尔》一样,以两个不同年龄段的“我”的感知,丰富、深化了文章意蕴。

D [A项,由“我猜测这些木牌上的名字也许是当年跟随将军南征北战的那些阵亡将士们的名字吧……而有一些木牌是无字的”可知,有的木牌是将军阵亡将士的象征,有的不是。B项,由“有时将军也和我聊一些和他这支部队相关的陈年旧事,他选取的不是战争而是一些非常微小的细节”“将军还跟我说过逗蛐蛐、抓毒蛇、吃草根一类的小事,说过某某和某某的一点琐事,他很少跟我谈什么战争”可见,将军在“眺望”中回望昔日生活中的细节,而不是回望战争给他的荣光。C项,“这样写意在揭示他与‘我’之间的隔膜”错,宣传干事对“我”的回答失望的原因是他不懂得将军。]

√

2.对文中画线句子的分析与鉴赏,不正确的一项是(3分)( )

A.句子①中“我越来越多地想到他了”既说明将军在“我”的记忆中印象深刻,又自然引出下文对将军故事的叙述。

B.句子②中“恍然”与“茫然”,看似矛盾,其实写出将军从回忆回到现实的清醒与面对现实又不知所措的复杂内心。

C.句子③中“应该说的”体现了“我”对将军的理解与善意,也写出“我”因没有说而陷入懊悔与自责的痛苦。

D.句子④中“变小”是因为“我”经历了岁月的沉淀,“更重”是因为“我”认知的深化。“小”与“重”构成小说的张力。

C [C项,“也写出‘我’因没有说而陷入懊悔与自责的痛苦”错误,文中“应该说的”是指当时该说但是又没有说出来的细节,即将军当时“笑得有些诡秘”“笑起来的样子让他年轻了很多”,写出“我”因没有说出将军“笑”的细节而感到遗憾。]

3.有人评价这篇小说故意忽略了将军铁血金戈的传奇色彩,“补充了我们对将军的侧面理解”。请据此简要分析小说中“将军”这一人物形象。(4分)

___________________________________________________________

___________________________________________________________

[解析] ①由“每日把箱子从房间里搬出来,打开,然后把刻着名字的一块块木牌从箱子里拿出来,傍晚时再把这些木牌一块块放进去”“上面有的写着‘白马’‘黑花马’‘手枪’,而有一些木牌是无字的”“他非常缓慢地把其中的一块木牌拿出来,看上一会儿,摸了摸,然后放在自己的脚下。一块块木牌排了出去。……那些木牌大约有上千个吧”“说到这里时将军的声音很细,并且有种笑意”分析,将军每日拿出大约有上千个木牌,动作缓慢,看看摸摸,似乎是抚摸故去的战士、战马、手枪,尤其是谈到战士的臭脚时的声音和笑意。将军对过去的兵马怀有深情,时不时打开箱子回忆过去,他的内心无比柔软。

②由“那些木牌大约有上千个吧”“有时将军也和我聊一些和他这支部队相关的陈年旧事,他选取的不是战争而是一些非常微小的细节。譬如某某爱吹笛子,吹得很好,有点行云流水的意思。譬如一个战士特别能睡,即使他站着也会马上鼾声如雷。他脚还特别臭。将军说我原本想让他当我的警卫员来着,可我受不了他的臭脚”分析,将军有许多士兵,他仍然能够记住士兵们的一些鲜明特点,表明将军了解下属,关怀下属。

[答案] ①内心柔软,将军怀念着过去的兵马,时不时打开箱子回忆过去;②关怀下属,尽管将军有许多士兵,但他仍然能够记住士兵们的一些鲜明特点。

★4.小说采用“足够老了”的“我”的视角来叙述故事,有怎样的表达效果?请结合材料简要分析。(6分)

___________________________________________________________

___________________________________________________________

[解析] ①小说采用“我”的视角来叙述故事。小说中,“我”的身份一直是将军的勤务员,也是将军晚年在干休所的故事的目击者、参与者和见证人,小说以“我”第一人称叙述,增加了故事的真实性,使将军形象更加真实可信。

②从“足够老了”的“我”的角度来叙述。结合“后来我想将军比我更需要这支部队……它们升腾的样子就像一支远征的部队”“我越来越多地想到将军……一个生命是会成为另一个生命的”“而现在,我抚摸着它们,感觉上它们变小了,但比以前更重了”可知,“足够老了”的“我”和将军相处日久,目睹了将军晚年对战士们和战争中使用过的战马、手枪以及将军对下属们生活细节的关心、喜爱和怀念。老年的“我”和将军相处日久,思想更成熟,“我”就更深刻理解将军每天摆放木牌的行为。所以,采用“足够老了”的“我”来叙事,有利于表现下属心目中真正优秀将军的形象,突出将军关怀下属的特点。

③结合“将军把两个木箱的木牌全部摆完之后……将军只有站在这支部队前面的时候才像一个将军”“将军一生戎马经历了无数次大大小小的战争,要知道将军在这无数次的战争中很少失败”分析,将军站在木牌“这支部队前面的时候才像一个将军”,“我”说将军作战无数次,但很少失败,表明了下属对将军的崇敬之情;从“我在向旧日的时光眺望中看到这一细节的时候……我已经老了”表明下属对将军的亲近感。所以,从“足够老了”的“我”的角度叙述,便于“我”抒情,增强了小说的感染力。

[答案] ①以第一人称来叙述,增加了故事的真实性,使将军形象更加真实可信。②从老了的“我”的角度来叙述,思想更加成熟,更能深刻理解将军的行为,有利于表现下属心目中真正优秀将军的形象,突出将军关怀下属的特点。③从老了的“我”的角度来叙述,便于表达下属对将军的亲近感和崇敬之情,增强了小说的感染力。

二、阅读下面的文字,完成5~8题。(16分)

我在小区遇见谁

范小青

我在一家代理公司上班。

现在我手里的这单活,是去代望老人。不过单子不是我本人接的,我接到的已经是我公司自己制订印刷的十分规范的访问单,等我完成了看望任务,被看望者在访问单上签上名字表示认同,我的任务就算完成。

说心里话,接到这单活的时候,我自然而然地想起我的父亲母亲,我和我父母不在同一个地方生活,我也有一段时间没和他们联系了。但是千万别以为我会动一点儿恻隐之心,千万别以为我会赶回家去看望他们,或者也让别的代理公司代我去看望他们。

决不!

我父亲是小镇上的小学老师,我母亲是小镇医院的护士,他们退休以后的工作,就是一起关心除了我的内心想法以外的所有关于我的一切。

最后一次和他们通电话大约是两个月前,或者是一年前,也或者是其他什么时间,反正内容都是一样的,时间就显得不重要了。他们威胁我说,如果我再不能踏踏实实地稳定下来,他们就要搬来我所在这座城市来指导我、监督我。我也严词威胁,他们立刻服软了,哀求我说:“你明明知道我们来不了,大城市的生活我们不能适应,生活成本那么高,我们还要省下钱来供你买房结婚生子。”

和天下许多成年未婚子女一样,他们不来纠缠我,已是上上大吉,难道我还会送上门去引颈受戮?

我还是赶紧代表客户去看望他家的老人吧。

我先看了看单子上的情况介绍,这才发现,委托人没有名,只有姓,王先生,恰好和我同姓;委托我们去看望的人,也一样,王先生。

我按图索骥,很快找到了单子上填写的地址,是一个年代已经很久远的住宅小区。

我先照着访问单上留的客户电话打过去。电话响了两声,有人接了,我说:“请问是王先生吗?”对方说“你打错了”就挂断了电话。

我走到小区的门口,上前把访问单递给小区保安,请教他说:“麻烦你帮我看一看,这个地址到底有没有问题。”他一看:“没问题呀,就是你刚才进去又出来的那幢楼嘛。”

我在外面随便吃了点儿东西应付一下肚子,耗掉些时间。我越想越不能甘心,再次拨打了那个电话,电话铃只响了一声,就有人接电话了。我赶紧问:“是王先生吗?”对方说:“是。”终于找到王先生了,我心里一块石头落地,但很快我又问道:“王先生,为什么我中午打电话时你不承认?”他说:“中午不是我接的。”我更觉不可思议,说:“难道你家里的人不知道你姓王?”他说:“他才不是我家里人,一间朝北的小屋收我八百块租金。”

废话少说,我直奔主题,不仅确认他姓王,还确认了他们确实知道儿子委托了人去探望他们,他们正在家翘首等待呢。我心想,这回看你再往哪儿跑。

我赶紧上楼进门,果然是一对老人在一间朝北的小屋里,屋子很小,光线很暗。我乍一眼看过去,怎么觉得他们有点儿眼熟,我奇怪地说:“咦,我在哪里见过你们?”他们对我竟然也有同感,说:“嘿,你好面熟啊。”

明明是熟的,却又想不起来,明明就在眼前,却又觉得遥远。我有些沮丧,只好玩老一套的把戏,套近乎说:“老人家,原来你们是租房子住的,你们不是本地人啊?”那老人说:“我们原来一直是住在一个小镇上,离这里很远,我们的儿子很有出息,大学毕业后就留这里工作了,是公司白领。”我觉得这下对上号了,赶紧说:“这就对了,你们的儿子很孝顺,他工作忙,抽不出时间,何况最近又出差了,所以委托我们代理公司来看望你们。”

老两口很高兴,除了不停地感谢我,还主动跟我聊了他们的情况。那老先生说:“我在小镇上当了一辈子小学老师。”我一听,心里居然瞎跳了一下。那老太太又来戳得我心惊,说:“我从前是镇上医院的护士,后来退休了。”

我感觉有点儿不对劲,随便应付了几句,就想提前结束任务了。我拿出访问单请老先生签名,老先生爽快地签上名,我接过来一看,竟然和我父亲同名。我心里忽然有一点儿异常的敏感,赶紧编造说:“这访问单需要老夫妻双方都签名。”他们也信了,老太太也麻利地签上名。我再一看,竟是我母亲的名字。这回我彻底惊呆了,再仔细看他们,我认出来了,怎么不是我父母亲呢,他们就是我的父亲母亲呀。他们难道不认得我了吗?我也在访问单上签了自己的名字,其实这名可以回公司结算时再签的,但我提前签了。我把访问单递过去给他们看,他们一看我的名字,笑了起来,说:“这不就我们儿子的名字吗?你不就是我们的儿子吗?”

我和我的父亲母亲互留了新的联系方式,就和他们道别了。

我的任务完成了。我告诉老板说:“今天巧了,我上门代看的居然是我的父亲母亲。”

我老板看了看访问单,跟我说:“你父母的名字是你签的吧?”我吓了一跳:“这怎么可能?”我老板说:“你自己看看,跟你的笔迹一模一样的嘛。”

我老板见我紧蹙眉头,过来拍了拍我的肩,鼓励我说:“这就对啦,当初我看中你的,不是你的工作能力,而是你的想象能力,我果然没看走眼,你编得很赞。”

我不服呀,我冤大了呀,我说:“老板,你凭什么说我是编的?”我老板笑道:“那个小区本来就是一个无人区嘛。”

原来,我去的那个小区,早几年就准备改造了,住户全迁走了,资金却掉链了,就成了无人区。

但是,那张委托单是哪来的呢?

这太好解释了,是我自己填写的。

(有删改)

√

5.下列对小说相关内容的理解,正确的一项是(3分)( )

A.“我”很长时间没有给父母打电话了,“我”虽然不会赶回家去看望父母,但想着让代理公司代“我”去看望他们。

B.父母希望“我”工作稳定,生活稳定,而忽视“我”的内心想法,这与父母在小镇的工作性质和经历有一定关系。

C.父亲生性吝啬,所以在“我”的想象中,父亲会因为“一间朝北的小屋”收八百块租金而对房东心生不满。

D.老先生签名很爽快,老太太签名也很麻利,此细节既体现他们对“我”服务的满意,也暗示他们已经认出“我”。

C [A项,“但想着让代理公司代‘我’去看望他们”说法有误。原文中有明确说到“但是千万别以为我会动一点儿恻隐之心……或者也让别的代理公司代我去看望他们”。B项,“这与父母在小镇的工作性质和经历有一定关系”无中生有,两者并不能形成直接关联。D项,“也暗示他们已经认出‘我’”无中生有,原文中父母是在“我”签上名之后才认出来的。]

√

6.下列对小说艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(3分)( )

A.本文开头介绍了“我”的工作流程,提到“被看望者在访问单上签上名字表示认同”这一细节,为后文埋下了伏笔。

B.委托人和委托“我们”看望的人都不具名,只写了姓,且“恰好和我同姓”,这让后文的情节出人意料而又合乎情理。

C.本文与赵树理《小二黑结婚》语言风格相同,多用口语,生动传神,幽默风趣,如“引颈受戮”“编得很赞”等。

D.本文采用第一人称叙事,便于描写“我”的心理活动,抒发“我”内心的情感,直接展现父母与子女之间的隔阂。

C [C项,“本文与赵树理《小二黑结婚》语言风格相同,多用口语,生动传神,幽默风趣”错误。本文的语言风格并不以幽默风趣为主要特征,而是更注重平实、自然,通过日常化的对话和叙述来展现人物的内心世界和社会现象。而赵树理的《小二黑结婚》则以其独特的口语化、幽默化的风格著称,两者在语言风格上存在明显的差异。]

7.“我”为什么要自己填写“委托单”?请简要谈谈你的看法。(4分)

___________________________________________________________

___________________________________________________________

[解析] “我”自己填写“委托单”,说明拜访父母这件事是出自“我”的想象。甚至可以说,这整件事都是出自“我”自己的杜撰。“我”因为与父母观念不合(比如文中说“就是一起关心除了我的内心想法以外的所有关于我的一切”),不愿意联系、看望父母(比如文中说“但是千万别以为我会动一点儿恻隐之心,千万别以为我会赶回家去看望他们,或者也让别的代理公司代我去看望他们”),但又无法摆脱为人子女的责任与亲情,于是只能采用这种自我欺骗、自我陶醉的方式来自我满足,减轻自己的愧疚。

[答案] 因为“我”与父母代沟很深,不愿意去拜访、探望他们,但又无法摆脱自己为人子女的责任和对父母的感情,于是通过填写“委托单”想象自己去看望父母,通过自我欺骗的方式实现自我满足。

★8.在阅读本文后,有同学列出了两个关键词:“无人区”和“荒诞”。请结合本文,对这两个关键词作简要解说。(6分)

___________________________________________________________

___________________________________________________________

[解析] 无人区:从字面上看,“无人区”指的是那些长期无人居住、空旷寂寥的地区,这些地方往往因为各种原因被人类遗弃,成为自然的领地。文中事件设置的背景正是这样一个地方。从深层来看,文中的“我”与父母之间缺乏有效的沟通、理解和关爱,家庭就变成一个情感上的“无人区”,缺乏温暖和活力。这种家庭亲情的缺失,是对当今社会人际关系疏离现象的一种深刻讽刺。

荒诞:“我”在一家代理公司上班,长时间未回家看望父母,却代理别人去看望别人的父母。这一情节揭示了现代社会中普遍存在的家庭关系疏离问题,同时也体现了人们对自己家庭责任的忽视。这种荒诞的行为本身就是对亲情的讽刺。看到两位老人时,“我”只觉得面熟,而认不出他们。反而从老先生、老太太的签名“我”才发现代理别人探望的居然是自己的父母。这种错位和误解看得出来他们家庭关系的淡漠和生疏,它加深了情节的荒诞性。“我”被老板告知所去的小区是一个“无人区”这一情节揭示了整个事件的荒

诞本质,原来“我”所经历的一切都是基于一个错误的假设和想象。最荒诞的是,那张委托单是“我”自己填写的,意味着整个事件都是“我”自己制造出来的。这种自我欺骗和自我陶醉的行为,不仅体现了人性的复杂和矛盾,也加深了小说的荒诞色彩。以上这些荒诞性情节不仅揭示了现代社会中家庭关系的疏离和冷漠,也反映了人性的复杂和矛盾。通过荒诞和夸张的手法,小说引发读者对家庭、亲情和人性的深入思考。

[答案] (1)无人区:①“无人区”指长期空置没有人居住的地区;②也指父母与子女鲜有来往、没有温暖与活力的家庭,讽刺了当今社会中家庭亲情的缺失。

(2)荒诞:①“我”已经有很长时间没有回家看望自己的父母了,如今却要代理别人去看望别人的父母;②“我”代理别人探望的居然是“我”的父母,通过签名才相互认出;③完成了任务的“我”回到公司,却被老板告知,“我”去的小区是一个无人区;④那张委托单是“我”自己填写的,一切都是“我”的想象。

谢 谢!

同课章节目录